-

米大学生が高遠中学校訪問

アメリカマサチューセッツ州のブリッジウォーター大学の学生11人が7日、高遠中学校を訪れ、日本の授業の様子を見学し交流しました。 ブリッジウォーター大学は高遠町出身の伊澤修二が教育学を学ぶため、1875年に留学した大学です。 これが縁で今回、歴史学、特に東洋史を研究している教授が学生11人と伊澤修二の足跡を辿り伊那市高遠町を訪れました。 この日は、高遠中学校の授業の様子を見学し交流しました。 1年1組では社会科の授業が行われ、マサチューセッツ州がどこにあるか地図で確認したり、見学していた大学生に食文化について質問していました。 大学生たちは、7日に高遠町を訪れ、伊澤修二の生家や高遠城址公園、進徳館などを回り、高遠町の歴史について見聞を広めていました。 ブリッジウォーター大学には今も伊澤修二のノートや写真が大切に保存されているということです。

-

バラまちフェスタのイメージソング披露

伊那市を拠点に活動しているシンガーソングライターふかせひとひろさんは8日、伊那市中心商店街で開かれているバラまちフェスタをイメージした曲を披露しました。 8日は伊那市のセントラルパークでバラまちコンサートが開かれました。 ふかせさんが披露した曲のタイトルは「薫」。 バラまちフェスタのイメージソングとして作詞作曲を手がけました。 曲づくりでは去年総合学習で商店街の活性化に取り組んでいた伊那小学校6年正組の児童の意見も取り入れたということです。 この曲はCDとして発売されていてふかせさんは「バラまちフェスタのイメージソングとして定着させたい。」と話しています。

-

児童がりんごの摘果作業

伊那市の東春近小学校4年生の児童が9日、社会科学習の一環でりんごの摘果作業を行いました。 東春近小学校では果樹栽培について学ぶため、毎年りんご栽培の体験学習を行っています。 9日は4年生およそ60人が地元の農家伊藤一路さんの指導を受けながら摘果作業を行いました。 体験学習は年間を通して行われ、秋には収穫したりんごを味わうということです。

-

愛と情熱の賛歌 カルミナ・ブラーナ

手づくりの演奏会「愛と情熱の賛歌 カルミナ・ブラーナ」が8日、伊那文化会館で開かれ、およそ270人の市民オーケストラの演奏と歌声が会場に響き渡りました。 会場には、2階席まで満員となるおよそ1,300人が集まりました。 昭和63年に文化会館落成記念事業としてアマチュアオーケストラと合唱団による演奏会が開かれました。 これを契機に、平成2年から「手づくりの演奏会」として開かれるようになり、今回で10回目です。 カルミナ・ブラーナは、ドイツのクラシック音楽で、恋愛をテーマにしたものなど25曲で構成されています。 伊澤修二記念音楽祭で学生指揮を担当した横山奏さんが演奏と歌声をまとめた他、富県出身でプロのバレーダンサーとして活躍する下島功佐さんが踊りを披露しました。 演奏会の模様は、8月にご覧のチャンネルで放送します。

-

伊那美術展で大脇さん記念賞

第90回伊那美術展が伊那市の伊那文化会館で開かれ、最高賞となる第90回記念賞には、伊那市の大脇弘造さんの作品が選ばれました。 受賞したのは、大脇さんの「これから」です。 髪切り虫を題材にしていて、板の上にコルクを貼り付けて立体感を出しています。 昆虫の目の中には陸前高田市の一本松が描かれていて、震災から4年、復興は始まったばかりであるとの思いを描いた作品だという事です。 伊那美術展には、日本画、洋画、彫刻、工芸の4部門の作品があり、会員や一般から募った作品、179点が展示されています。 ジュニア部門では、上伊那の高校から33点が出品され、伊那西高校の有賀睦さんがジュニア大賞を受賞しました。 第90回伊那美術展は、15日 日曜日まで伊那文化会館で開かれています。

-

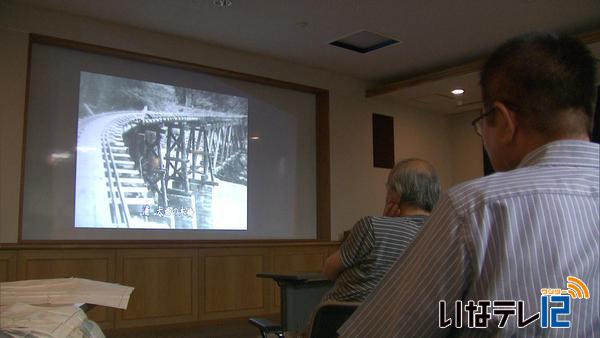

長谷を走った森林鉄道学ぶ

昭和30年代まで伊那市長谷で木材を運び出す為に動いていた森林鉄道の歴史を学ぶ学習会が6日伊那図書館で開かれました。 この日は、高校卒業から定年を迎える平成5年まで営林署に勤務した伊那市の飯島尚美さんが講師を務めました。 長谷の森林鉄道は、山から切り出した木材を運搬する目的で昭和14年に建設されました。 現在の仙流荘から戸台を抜けて入笠方面を結ぶ総延長およそ19キロの黒河内線と、浦国有林の開発の為、杉島から南荒川を結ぶ総延長23キロの浦線がありました。 しかし、昭和36年の三六災害により沿線に壊滅的な被害を受けた事や林道の整備が進みトラックでの搬出へとシフトした事により、昭和39年までに全線が廃止となりました。 飯島さんは「森林鉄道は、木材の運搬ばかりでなく、地域住民の足としても使われた。 戦後は、復興のための建築資材として東京方面に長谷の木材が出荷されていた」と当時を振り返り「少しでも多くの人に森林鉄道が走っていた事を知ってもらいたい」と話していました。 この学習会は、性別や年齢を問わず地域の歴史などについて学ぶ、伊那谷自由雑学大学の一環で開かれました。

-

箕輪南小学校 プール清掃

箕輪町の箕輪南小学校は再来週のプール開きを前に、学校のプール清掃を6日行いました。 1、2時間目は、1・2年生合わせて35人が、タワシやスポンジを使って1年間の汚れを落としていました。 プール開きは、18日を予定しているということです。

-

伊那北高校吹奏楽部 創部60周年定期演奏会

伊那北高校吹奏楽部の創部60周年記念定期演奏会が5月31日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那北高校吹奏楽部は、今年で創部60周年を迎えました。 定期演奏会は3部構成で10曲披露されました。 創部60周年を記念して卒業生と共演したステージでは、OBOG合わせて35人が参加し、総勢70人で演奏しました。 顧問の西山高志教諭は「今まで築き上げてきた伝統をさらに飛躍・発展させるように指導していきたい」と話していました。 この定期演奏会の模様は7月5日からご覧のチャンネルで放送します。

-

進徳館の日 教育精神受け継ぐ

幕末1860年、高遠藩主内藤頼直が、藩士の育成を目的に創設した「進徳館」の教育精神を受け継いでいこうと5月24日、伊那市高遠町の高遠閣で式典が行われました。 この日は、市関係者や住民などおよそ150人が参加しました。 伊那市では、当時の教育精神を見つめ直そうと進徳館が創設された5月に毎年「進徳館の日」を設けています。 式典で酒井茂副市長は「進徳館の教えに学び、子ども達がずっと暮らせる伊那市を築き上げていきたい」と話しました。 高遠中学校の唐澤久樹校長は、進徳館の実学から学んで取り組んでいる活動について話しました。 唐澤校長は「相手を思いやり、地域の人と関わりながら学ぶ取り組みをこれからも続けていきます」と話しました。

-

富県小自転車クラブ大会に向け練習

伊那市の富県小学校自転車クラブの児童は県大会出場をかけた交通安全子ども自転車大会に向けて練習に励んでいます。 2日は授業が始まる前の午前7時半に自転車クラブの児童12人が集まり大会に向けて練習を行いました。 大会は運転技術を競う技能走行テストや実際の道路を想定した安全走行テスト、学科テストが行われます。 2日は技能走行のうちS字走行や8の字走行などの練習が行われました。 ピンを決められた間隔に立てその間を走るジグザク走行ではピンを倒さないように慎重に運転していました。 14日に市内で行われる伊那地区大会に出場するのは自転車クラブがある富県小1校で上位5人が松本市で開催される県大会に出場することになっています。

-

小規模給食施設は共同調理場方式に

伊那市教育委員会は学校給食の施設整備について新山小学校と伊那西小学校は隣接する学校との共同調理場で作ったものを配送するとの方針を2日伊那市議会全員協議会で報告しました。 市教育委員会では「伊那市学校給食あり方作業部会」の提言をもとに給食施設の整備方針を学校給食施設単位で実施する自校方式を基本にするとしています。 ただし小規模の給食施設については共同調理場方式を採用し新山小学校は富県小学校で作ったものを、また伊那西小学校は伊那中学校で作ったものをそれぞれ配送するとしています。 新山小学校、伊那西小学校はこれまで自校方式でしたが、今回の整備計画で共同調理場方式に変更となります。 給食施設整備は設備が新しい伊那東小、東部中、春富中を除く市内14校が対象となっていて合併特例事業債の発行期限となる平成32年度までに実施する計画です。

-

森のジャズライブ

地域の自然の中で本格的なジャズ演奏を楽しむ森のジャズライブが1日箕輪町大出の平林森林公園で行われました。 広島を拠点に全国で活躍する藤井政美トリオが演奏しました。 会場は、養命酒研究所南側にある大出区の区有林平林森林公園です。 上伊那地域の個人や企業、団体などが実行委員会を組織し、初めて行いました。 一か月かけて、枝などを片付け、ブランコも作りました。 ライブには、上伊那地域を中心に遠くは首都圏などから130人が訪れ、さわやかな森の中でジャズの音色を楽しんでいました。 実行委員会では、「こうしたイベントを通して地域にある自然の良さを再認識していきたい」と話しています。

-

5月観測史上2位 最高気温31度で今年初の真夏日

31日の伊那地域の最高気温は5月の観測史上2位となる31度まで上がり、今年初めての真夏日となりました。 伊那市の東春近小学校では運動会が開かれ、児童たちが汗を流していました。 東春近小学校では、運動会を去年まで9月に開いていましたが、暑さ対策として今年から初夏の開催となりました。 しかし、高気圧に覆われた31日は最高気温が8月上旬並みの31度まで上がり、今年初めての真夏日となりました。 運動会では、熱中症対策として、児童席にはテントが設置されました。 また、タオルを水で濡らすように水の入ったバケツも用意されました。 高学年の男子が出場した棒倒しでは、上半身裸で、熱戦が繰り広げられていました。 午後3時現在、伊那消防署管内で熱中症の症状で搬送された人はいませんでした。 長野地方気象台によりますと、この暑さは6月4日頃まで続くということです。

-

わが家のセーフティーリーダーに

伊那警察署などは、伊那市の伊那小学校6年生117人を「わが家のセーフティーリーダー」に30日委嘱しました。 30日は、伊那小学校で委嘱式が行われ、小山満彦伊那警察署長から代表児童にセーフティーリーダーとしての委嘱書が手渡されました。 「わが家のセーフティーリーダー」は、管内の小学校をモデル校に選定し、学校や家族ぐるみで防犯意識を高めようと伊那警察署などが平成13年度から行っています。 小山署長は、「皆さんの活動で、学校や家族、地域が明るく楽しく生活できるようになるよう期待しています」と児童たちに呼びかけました。 児童を代表して林優太君は、「セーフティーリーダーとしてがんばっていきます」と力強く決意表明しました。 今年は伊那小学校のほかに伊那市の新山小学校と辰野町の両小野小学校でも実施されます。

-

長谷中生徒 露頭の名づけ親に

伊那市の長谷中学校の生徒は、美和湖にある2か所の露頭に名前をつけるため、学習に励んでいます。 30日は、長谷公民館で前の地域自治区長、中山晶計さんから長谷の地名について話を聞きました。 中山さんは、現在72歳。 長谷の歴史とともに歩んできました。 生徒たちは、中山さんから地名の由来を聞きながら、露頭にふさわしい名前を思いめぐらしている様子でした。 長谷中の生徒たちが名前をつける露頭は、2つあり、一つは、学校北側にあります。 もう一つは、長谷総合グラウンド南側です。 露頭は、地層や地質が露出した場所のことで、長谷では、溝口露頭が有名です。 長谷中学校の生徒たちは、6月末までに名前を考え、7月に1か所につき2、3の案を市側に伝える予定です。 伊那市は、その案を基に、9月の日本ジオパーク南アルプス大会までに決定する予定です。

-

南箕輪村公民館子育て学級「すくすく玉手箱」開講

南箕輪村公民館主催の子育て学級「すくすく玉手箱」の今年度の講座の開講式が、29日、行われました。 この日は、公民館で開講式が行われました。 すくすく玉手箱は、村公民館が主催している子育て学級で、保育園に入る前の子どもたちが対象です。 今年度「すくすく玉手箱」には親子38組が参加します。 開講式では、音楽に合わせて親子で踊ったり、地区ごとに自己紹介をしたりしました。 村公民館の清水道直館長は、「子どもたちが健やかに育つことが村の願いです。親子で仲良く遊び、良い思い出を作りましょう」と挨拶しました。 すくすく玉手箱では年間を通して、11回の講座を予定していて、サツマイモの栽培や、運動会などを行います。

-

鎌倉國光さん ヒマラヤ山脈の山を題材に写真展

駒ヶ根市在住の鎌倉國光さんが撮影した、ヒマラヤ山脈の山を題材にした写真の作品展が、伊那市のいなっせで開かれています。 ヒマラヤ山脈で撮影した標高8,000m級の山の写真38点が展示されていす。 鎌倉さんは、山岳写真を30年以上撮り続けています。 今回は、パキスタンから撮影したヒマラヤ山脈をテーマに展示しています。 去年8月トレッキングツアーに参加し、7日間、氷河の上を歩いてテントで寝泊りしながら撮影したということです。 鎌倉さんは、目の前にある風景をありのままに撮影する事を心がけているという事で「日本では見られない、非日常的な風景を楽しんで欲しい」と話していました。 鎌倉國光さんの山岳写真展は6月3日(火)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

春富中と台湾の中学生が交流

伊那市東春近の春富中学校に28日、台湾からの修学旅行生が訪れ、生徒たちと交流しました。 訪れたのは、台湾の中西部に位置する彰化県から、陽明国民中学と大同国民中学の2年生35人です。 春富中学校の生徒はバスが見えると教室から手を振って歓迎していました。 到着後に行われたセレモニーでは、歌や吹奏楽の演奏で交流していました。 春富中学校の北原友哉生徒会長は、「みなさんの来るのを待ちわびていました。短い時間ですが一緒に勉強しましょう」と挨拶していました。 台湾の生徒たちは、「伊那市はとても彰化県と雰囲気が似ている」と話していました。 今後は、学校同士、メールや手紙などで交流していくということです。

-

カルミナ・ブラーナ総合練習

6月8日公演の手づくりの演奏会カルミナブラーナの総合練習が25日、伊那市の伊那文化会館で行われました。 出演者は公演を間近に控え息のあった歌声を響かせていました。 手づくりの演奏会カルミナブラーナは音楽文化の普及などを目的に実行委員会が企画したもので、去年2月から練習が始まりました。 総合練習には小学生から一般まで公募で集まった合唱団のほか、伊那フィルハーモニー交響楽団、ソロの歌い手、舞踊団などおよそ250人が参加しました。 カルミナブラーナはドイツのクラシック音楽で恋愛をテーマにしたものなど25曲で構成されています。 総合練習ではこれまで各パートごとに行ってきた合唱や合奏、舞踊などを合わせるタイミングなど最終調整が行われました。 手づくりの演奏会カルミナブラーナは6月8日、伊那文化会館で開かれます。 入場料は1,000円です。

-

上伊那教育会 総研修会「仰望の日」

上伊那地域の教職員で構成する公益社団法人上伊那教育会の研修会が23日伊那文化会館で開かれました。 上伊那教育会には、上伊那の小中学校など52校が所属し、教職員1,155人が会員となっています。 会長で辰野東小学校の原宏校長は、「相次ぐ教職員の不祥事で信頼は失われた。今こそ真正面から受け止め、立ち向かわなければならない」とあいさつしました。 研修会では、会員の発表や合唱のほか、オペラ歌手、中島啓江さんによる講演もあり、参加した教職員約900人が耳を傾けました。

-

南箕輪中学校の伝統行事 経ヶ岳強歩大会

南箕輪中学校の伝統行事、経ヶ岳強歩大会が、22日に開かれました。 午前7時、大芝高原を一斉にスタートしました。 今年で62回目となるこの大会は毎年この時期に開かれている南箕輪中学校の伝統行事です。 1年生から3年生まで451人が参加しました。 ゴールの経ヶ岳8合目は標高2035mで、スタート地点との標高差は1235m、コースの全長は8.3キロです。 1合目までは平たんな道が多く軽快な走りをみせていましたが、2合目を過ぎると険しい道に多くの生徒が息をあげていました。 経ヶ岳の登山道は、生徒たちが登りやすいようにと、PTAや職員が事前に笹を刈るなどして整備したということです。 大会の結果、男子は1時間29分49秒で3年生の佐々木雄貴君が優勝、女子は2時間3分28秒で2年生の金森佑奈さんが優勝しました。

-

伊那弥生高生徒がジオパーク学ぶ

独立行政法人・科学技術振興機構が学習活動を支援するサイエンスパートナーシッププロジェクトに今年度採択された伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で、信州大学の教授を招いて、南アルプスジオパークについて学ぶ講座が、22日、開かれました。 1回目の講座となったこの日は、信州大学で地質学を専門としている大塚 勉教授が講師を務めました。 体育館には、1年生241人が集まり、講座を受けました。 サイエンスパートナーシッププロジェクトは、弥生ヶ丘高校は初採択で、県内では9件が採択されています。 南アルプスが日本ジオパークに登録され、全国大会が今年9月に伊那市で開かれる機運の中で、見慣れた風景の南アを、理科で学んだ事象に結び付けて欲しいと開かれました。 講座では、学校周辺を撮影した2枚の空中写真を、立体的にみえる特殊なメガネで見て、地形を学びました。 大塚教授は、学校の敷地のそばにも活断層が走っていて、地震への備えは必要などと話していました。 伊那弥生ヶ丘高校では、今回の講座で、関心を持った生徒有志を募り、フィールドワークなどを通して、南アルプスジオパークに主体的に係る生徒を育てたいとしています。

-

西春近南小学校 飯ごう炊さん

伊那市の西春近南小学校の児童は、15日、西春近の休み平キャンプ場で飯ごう炊さんを楽しみました。 1年生から6年生までの縦割り班で、6年生がリーダーとなってカレーを作りました。 お昼時には、出来上がったカレーを全員で味わいました。 下島弘子教頭は「自主的に活動する楽しさや協力する喜びを学んで欲しい」と話していました。

-

南アルプス国立公園指定50周年記念特集⑩

伊那市長谷の長谷中学校に伝わる南アルプス太鼓。 4月25日に行われた南アルプス開山祭では、魂のこもった太鼓の音が山に響きました。 演奏したのは、長谷中学校の3年生です。 5月上旬、生徒達が練習に励んでいました。 太鼓が初めて披露されたのは、発足した昭和61年の長谷中学校文化祭「くろゆり祭」です。 当時の赤羽敬一校長が、地域に根差した教育を取り入れようと、南アルプス太鼓を始めました。 昭和61年の発足当時から生徒達に指導しているのは伊那市長谷市野瀬の宮下由紀夫さんです。 宮下さんは、30年続く長谷太鼓・創龍会の打頭を務めています。 宮下さんが作曲した「仙丈」は、南アルプスの仙丈ケ岳の雄大さをイメージして作られました。 28年間、長谷中学校に伝わる南アルプス太鼓。 毎年3年生が伝統を受け継ぎ、1年間を通して様々なイベントで披露しています。 その年によって掛け声や曲の雰囲気が異なります。 バチを構えた瞬間、生徒達の表情が変わりました。 先輩から代々受け継がれている長谷中学校の南アルプス太鼓。 長谷中学校ではこれからもその伝統を引き継ぎ、太鼓の音に思いを込めて南アルプスへ響かせます。

-

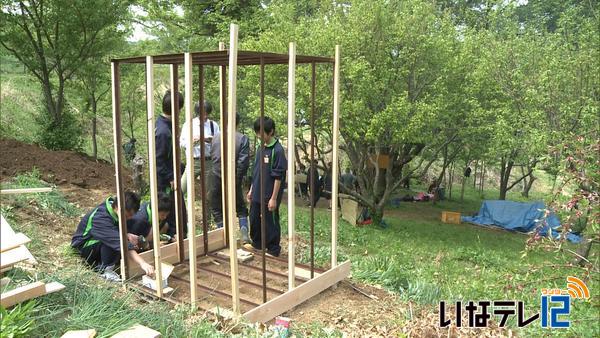

高遠高校福祉コース 「プレーパーク」を体験

自然の中で子供たちの自主性などを育む「プレーパーク」に、高遠高校福祉コース1年生の生徒が、運営ボランティアとして参加します。 8日、会場となっている伊那市高遠町のポレポレの丘で準備作業と体験を行いました。 プレーパークを運営している「チームポレポレ」のメンバーが講師をつとめ、環境整備などの会場の準備や、昼食作りを体験しました。 プレーパークは、自然の中で自由に遊ぶ事を通して、子ども達の自ら考え行動する力を養おうというもので、ポレポレの丘で毎月1回開かれています。 初めての薪割りに悪戦苦闘する姿もありました。 生徒らは、来週開かれるプレーパークに運営ボランティアとして参加し、小さな子ども達と触れ合います。 高遠高校では、地域のイベントに積極的に参加し、交流を図っていきたいと話していました。

-

田楽座 創立50周年記念公演全国で

伊那市の歌舞劇団田楽座は創立50周年を記念し制作した「まつり芸能楽 信濃」の公演を駒ヶ根市を皮切りに山梨や名古屋などで行う計画です。 21日は来月8日の駒ヶ根市での公演を前に公開稽古が行われました。 作品は2部構成となっていて、1部は諏訪の木やりや伊那の獅子舞など県内の伝統芸能で構成されています。 2部は、東北から九州まで日本各地の太鼓や踊りと共に田楽座が創作した芸能を披露します。 田楽座は昭和39年に日本各地に伝わる民俗芸能を舞台で表現し多くの人達にその魅力を伝えていこうと伊那市富県で誕生しました。 各地の芸能を地元の人達から指導を受け、そこに暮らす人達から話を聞き、舞台で表現しています。 元代表でメンバー最古参の松田満夫さん。 松田さんは、創立した翌年の昭和40年に田楽座に入り活動してきました。 松田さんはこれまでを振り返り経営が苦しかった時、「新人の団員が田楽座をまってくれている人たちがいるんですよねという一言で救われた」と言い「50年という感激を忘れず作品に打ち込んできたい」と話していました。 去年代表に就任し、今回の舞台の構成と演出を務める中山洋介さん。 中山さんは今回の舞台について「目の前の演奏だけでなく、公演の間ずっと見てきたものを積み重ね、感動してもらえる作品にしたい」と話していました。 VTR 田楽座 創立50周年記念作品「まつり芸能楽 信濃」は6月8日駒ヶ根市文化会館で公演が行われます。 伊那市での公演は10月に予定されています。

-

伊那市教育長 北原秀樹さん

伊那市の新しい教育長は高遠町長藤の北原秀樹さんに決まりました。 17日は、伊那市教育委員会の定例会が市役所で開かれ新しい教育長には北原さんが決まりました。 北原さんは「食育に力をいれ、教育の資質向上に努めたい」と抱負をのべました。 北原教育長は、昭和25年生まれの63歳。信州大学教育学部を卒業後、県内の小中学校で教鞭をとり、箕輪中学校の校長を務めました。 教育長の任期は、平成30年5月16日までの4年間です。 また17日は、教育委員長の選挙も行われ松田泰俊さんが再任されました。

-

南箕輪中学校2年 堀江大晴くん彫刻コンクールで銅賞

美ヶ原高原美術館が主催する「第13回こどもたちの彫刻コンクール」で、南箕輪中学校2年の堀江大晴君が中学生の部で銅賞に選ばれました。 中学生の部で銅賞に選ばれたのは、南箕輪中学校2年堀江大晴くんの作品「鯉」です。 こどもたちの彫刻コンクールは、全国の小中学生を対象に、子ども達の創造性や感性を育むことを目的に開かれていて、今年で13回目です。 今年は全国から356点の応募があり、そのうち49点が入賞作品に選ばれました。 堀江くんは自宅で飼っている鯉を見本に段ボールを張り合わせて作品を作りました。 堀江くんの他にも、美術部の4人が入賞していて、南箕輪中学校は「学校賞」を受賞しています。

-

伊那市全小学校で「花育」スタート

花に親しむことにより、感情や情緒を育てようという「花育」の学習が14日から伊那市内の小学校でスタートしました。 このうち花卉栽培が盛んな東春近地区の東春近小学校では、364人の全校児童に1人2本ずつ上伊那産のアルストロメリアが贈られました。 アルストロメリアの生産量は、上伊那地域が日本一で、中でも伊那が1番です。 花育は、自分の住んでいる地域を子どもたちに知ってもらおうという狙いもあり、伊那市とJA上伊那、生産者が連携して行うものです。 体育館での贈呈式が終わると3年生は、近くの花卉生産者、橋爪恭治さんから花を長持ちさせるコツなどを学びました。 橋爪さんは、「花は、野菜や果物と違い、相手に気持ちを表すときに使われる気持ちが届く生き物です」と子どもたちに語りかけていました。 花育は、6月4日までの毎週水曜日に市内全ての小学校15校で実施される計画です。

-

伊那養護と木曽青峰が相撲で交流

伊那養護学校の児童生徒と木曽町の木曽青峰高校相撲部が、7日、相撲で交流をしました。 以前伊那養護学校に勤務していた職員と、木曽青峰高校相撲部の前の監督が知り合いだったことがきっかけで、相撲の交流が始まり、今年で10年目です。 この日は、伊那養護学校の主に寄宿舎の児童生徒39人と、木曽青峰高校相撲部の生徒5人が、土俵で組み合いました。 体格のよい相撲部の生徒を相手に、養護学校の子ども達は何とか土俵の外に出そうと、果敢に勝負を挑んでいました。 途中、1人では勝ち目がないとわかると、2人がかりで挑む姿もありました。 伊那養護学校寄宿舎指導員の下島慎司さんは、「相撲の楽しさを体験すると同時に、礼儀作法を学んでほしい。競技に触れて、親睦を深めてもらいたい」と話していました。

212/(土)