-

公立高校後期選抜試験 県内で一斉に

公立高校後期選抜試験が9日、県内で一斉に行われました。

このうち伊那市の伊那弥生ヶ丘高校では、受付開始の30分ほど前から、受験生が試験会場に向かっていました。

県教育委員会では、今年度から前期選抜試験の実施を各学校に委ねたため、上伊那では、伊那北、伊那弥生、赤穂高校が後期選抜のみの実施となっています。

伊那弥生ヶ丘高校後期選抜には、240人の募集に247人が志願していて、倍率は1.03倍となっています。

また県教委では、京都大学などで入試問題が試験中にインターネットに流出した事件をうけ、今月1日、県内の中学校、高校に対して、携帯電話などの通信機器を試験会場に持ち込まないよう周知徹底したという事です。

公立高校後期選抜試験の合格発表は、18日(金)です。

なお、飯田風越高校で英語のリスニングテスト開始時にチャイムが鳴ってしまい約30秒間検査開始前の説明が流れないというミスがありましたが、上伊那を含む他の高校ではミスはありませんでした。 -

箕輪西小学校 6年生に感謝する会

箕輪町の箕輪西小学校で8日、6年生に感謝する会が行われました。

感謝する会では、各学年が6年生15人との思い出などを発表しました。

4年生は、全校生徒の数や図書館の本の数など、それぞれが考えた学校に関する○×クイズを出していました。

2年生は、6年生にエールを送りました。

最後に6年生が手作りした雑巾を在校生に手渡しました。 -

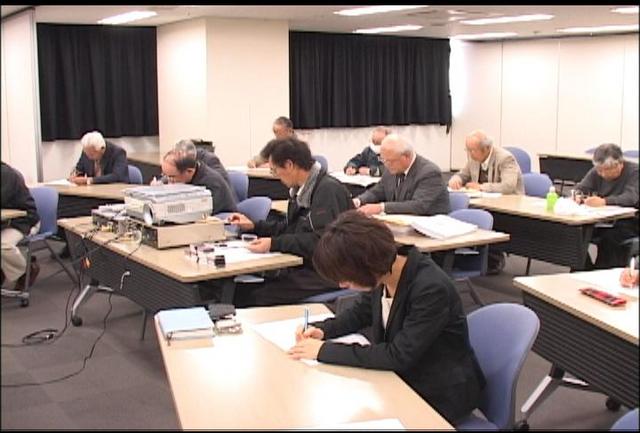

伊那ビデオクラブ作品コンクール審査会

ビデオ愛好者でつくる伊那ビデオクラブの作品コンクールが、6日、伊那市のいなっせで開かれました。 作品コンクールは、年に1回行われていて、今年で14回目になります。

今年は、会員14人から24作品が寄せられました。

特別審査員は、映画監督の後藤俊夫さんや伊那市の職員、伊那ケーブルテレビジョンなど報道関係者が務め、会員もお互いの作品を評価しあいます。

作品が上映されると、カメラワークや、編集のつなぎ、音の使い方などのポイントを見ながら、採点していました。

審査の結果、後藤俊夫監督賞には、池田町の河野恆さんの「冬の陽(ひ)」と「戦場の狂気」が、伊那ケーブルテレビ賞には、伊那市の前田耕一さんの作品「だるまと人形飾り」が選ばれました。 -

小学生が議会を見学

箕輪中部小学校の6年生は、7日、町議会の様子を見学しました。

議場に入ってきたのは、箕輪中部小学校6年3組の児童です。

中部小の6年生は、去年10月の修学旅行で、国会議事堂を見学し、国の政治の仕組みについて学びました。

今回は、自分たちが生活している、身近な町について勉強しようと、町議会の見学を行いました。

議場に入ると子ども達は、議員や町長のやり取りを、真剣な表情で見ていました。

見学を終えた児童達は「町の事について、真剣に話あっていると感じた」や、「もう少しわかりやすい言葉なら理解しやすいです」と話していました。

6年3組担任有賀文教諭は、「今回の見学をきっかけに、生活や学校をより良くする事について、考えるきっかけになれば」と話していました。

上島貞一議長は、「子ども達の見学は新鮮だった。議会について少しでも理解してもらえれば。」と話していました。

町によると、小学生が議会を見学したのは、初めてのケースではと話していました。 -

旧馬島家住宅で雛人形の展示

伊那市高遠町の旧馬島家住宅で今日から、雛人形の展示が始まりました。

7日は、高遠町地区の有志でつくる「高遠をこよなく愛する会」の役員8人が雛人形を飾りつけました。

雛人形は、旧馬島家の物や地域から寄付された物などおよそ200点で、毎年展示されています。

ある会員は「江戸時代から現代までの雛人形が展示されていて、時代の移り変わりを感じることができる。是非多くの人に見てもらいたい」と話していました。

雛人形の展示は、4月の下旬まで伊那市高遠町の旧馬島家住宅で行われています。

入場料は大人200円、小人100円です。 -

地域に伝わる民族芸能を披露

地域に伝わる民俗芸能を披露する郷土民族芸能を語り継ぐ集いが6日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで行われました。

この催しは、地域に伝わる民俗芸能の発表の場として高遠さくらホテルが開いたものです。

今回で7回目となる、この催しには、これまでで最も多い20団体およそ170人が伊那や木曽から集まりました。

このうち3年前に復活したという伊那市美篶青島の八木節保存会は、テンポの良いリズムに合わせ軽妙な踊りを披露していました。

会場を訪れた人たちは、それぞれの地域に伝わる民俗芸能を楽しんでいました。 -

上伊那農業高校定時制卒業式、閉課程式

県の高校再編計画により今年度で終了する伊那市の上伊那農業高校定時制の卒業式と閉課程式が3日行われ、62年の歴史に幕を閉じました。

3日は、上農定時制で最後の生徒となる16人が、卒業を迎えました。

上農定時制は、1949年に伊那東高等学校から上農高校に移管されて以来、62年の間に、およそ2300人の卒業生を輩出してきました。

しかし、県の高校再編計画により、箕輪進修高校に統廃合されました。

青木正幸校長は「この学校で学んだことを誇りに思い、1人ひとりが目標を定め、時代の担い手としてがんばってください」と式辞を述べました。

生徒を代表して萩原達矢さんは「自分達が上農定時制の最後の生徒だという誇りを持ち、感謝の気持ちを忘れずに、がんばっていきたい」と決意を語りました。

卒業式の後行われた閉課程式では、青木校長が閉課程宣言をして、県教育委員会に校名板を返還しました。

3日は、校舎東側に建てられた定時制記念碑の除幕式が行われました。

記念碑は、36年前に建てられた石碑を削りなおしたもので、上農定時制が歩んだ今日までの歴史が刻まれています。 -

高校入試後期選抜試験最終志願者数発表

長野県教育委員会は3日、平成23年度の公立高校・後期選抜の志願者数について、志望変更締め切り後の最終集計結果を発表しました。

それでは上伊那8校の状況です。

辰野高校です。

普通科は63人で0.88倍、

商業科は19人で0.95倍となっています。

上伊那農業高校です。

生産環境科は12人で0.6倍、園芸科学科は21人で1.05倍、生物科学科は20人で1倍、緑地創造科は16人で0.8倍となっています。

高遠高校は56人で0.75倍となっています。

伊那北高校です。

普通科は249人で1.04倍、

理数科は16人で4倍となっています。

伊那弥生ヶ丘高校は247人で、1.03倍となっています。

赤穂高校です。

普通科は164人で1・03倍、商業科は34人で0・85倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。

3つの学科一括で69人が志願し1.15倍となっています。

続いて、多部制の箕輪進修高校です。

普通I部、II部、III部合わせて83人が志願していて1.15倍、工業I部は18人で0.9倍となっています。

試験は3月9日(水)に行われ、合格発表は3月18日(金)となっています。 -

上農生が卒業式用コサージュ作り

4日に卒業式を迎える上伊那農業高校園芸科学科観賞植物コースの3年生が3日、式で胸に着けるコサージュを作りました。

観賞植物コースの生徒10人が、バラの花などを使ったコサージュを作りました。

コサージュ作りは、授業で行ったことがあり、ある生徒は「今までのことを思い出しながらできたので、いい思い出になりました」と話していました。

4日は、園芸科学科の生徒と3年生の担任教諭が手作りのコサージュを胸に飾り、卒業式に臨みます。 -

伊那東部中管理棟・特別教室 起工

伊那市の伊那東部中学校の管理教室棟と特別教室棟などの建設工事の安全祈願祭と起工式が、3日、現地で行われました。

3日は、伊那市や学校関係者、建設事業者など60人ほどが参加して、工事の安全を祈る神事が行われました。

伊那東部中学校の建設工事は、伊那市が耐震化を進めるため、国の補助や合併特例債などを活用して行うものです。

仮設教室棟を建て、既存の建物を順次取り壊しながら行います。

工期は3期に分けられていて、1期では、木工室、普通教室などを含む特別教室棟を、第2期には、職員室や普通教室などを含む管理教室棟を、3期には、図書館棟や武道館を建設します。

伊那市によると、東部中学校は、生徒数861人、クラスは26クラスあり、県内でも有数のマンモス校です。

総事業費は、14億7千万円で、2014年3月の完成を目指します。 -

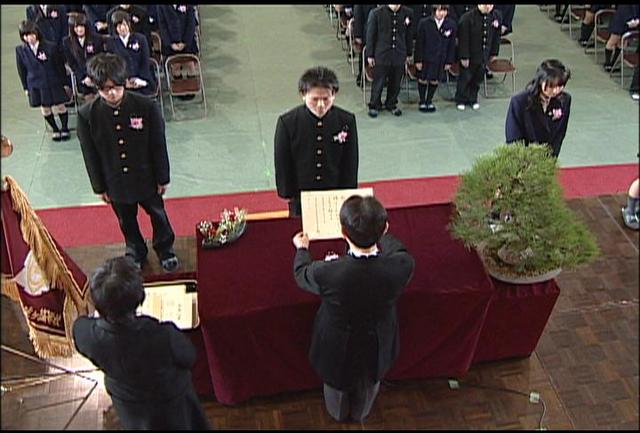

卒業式シーズン始まる

3月に入り卒業式シーズンを迎えました。

上伊那の高校のトップを切って2日、伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で卒業式が行われました。

伊那弥生ヶ丘高校では、3年生240人が卒業を迎えました。

各クラスの代表者6人が壇上にあがり、窪田善雄校長から卒業証書を受け取りました。

窪田校長は「柔らかな感受性を持ち、何が本当で何が重要なのか物事の本質を判断して人生に立ち向かってください」と式辞を述べました。

卒業生を代表して井踏大地さんは「大きな困難に直面することもあると思うが、弥生で得た多くの経験や培った知識をもとに、これからの人生を歩んでいきたい」と答辞を述べました。

卒業式のピークは、高校が5日土曜日で、小中学校は17日木曜日となっています。 -

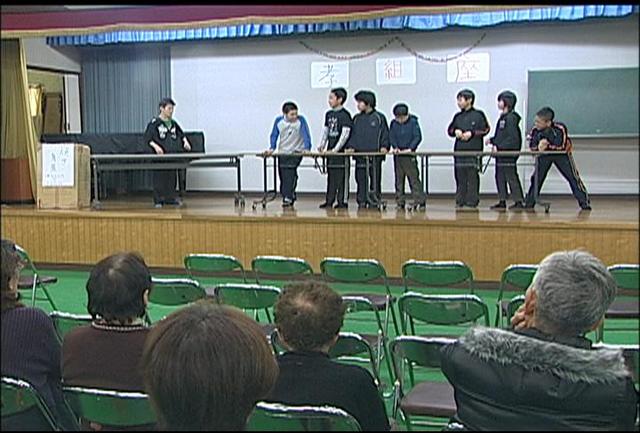

伊那小学校5年孝組発表会

伊那市の伊那小学校5年孝組の児童でつくる孝組座は、近くの坂下公会堂で1日、発表会を開きました。

発表会には、地域住民などおよそ20人が集まりました。

孝組では、4年生の頃から総合学習で人形劇に取り組んできました。

活動を通して、地域に元気を与えたいと考えるようになり、去年10月に孝組座を立ち上げました。

初公演となった今日は、お笑いグループによるコントの他、マジックグループの手品、人形劇など4演目が行われました。

どの演目も全てこども達が内容を考え、小道具なども手作りしました。

孝組では、今後も定期的に公演を行い、地域と関わりをもっていきたいとしています。 -

はなまる地域探検隊料理で国際交流

子どもたちが様々な体験を通じて学ぶ「はなまる地域探検隊」は、26日、外国人から料理を教わりました。

この日は、探検隊の子ども達や中高生のボランティアなどおよそ50人が参加しました。

はなまる地域探検隊では、地域に住む外国人との交流を通じて、子どものうちから国際感覚を養ってもらおうと、毎年国際交流を行っています。

今回は、アメリカ、オーストラリア、バングラデシュの3つの国の外国人5人から、それぞれの国の地域食の作り方を教わりました。

子ども達は5つのグループに分かれ、コミュニケーションをとりながら各国の料理に挑戦していました。

参加した子どもは「見たことのない料理を作ることが出来て楽しかった。外国の人とも仲良くなれた」と話していました。

ある外国人講師は「子どもたちと会話をしながら、料理を楽しめた」と話していました。

料理ができあがると、会話を楽しみながら味わっていました。 -

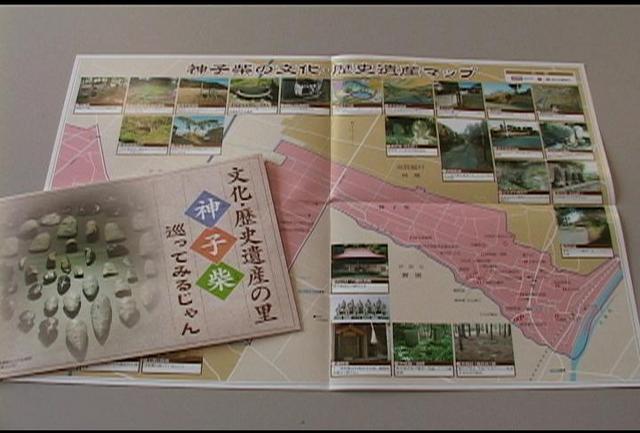

神子柴の文化・歴史遺産マップ完成

南箕輪村神子柴の住民有志でつくる「神子柴の文化歴史遺産を伝える会」が、区内の史跡などを記した地図を作りました。

地図は、神子柴区内にある文化・歴史遺産を紹介しています。

伝える会は、地域の人達に地元の歴史文化を知ってもらおうと、今年度、県の地域発元気づくり支援金を受けて史跡に標柱を建てるなどの活動をしてきました。

今回の地図作りはその一環です。

地図には、標柱を設置した文化財や史跡など26カ所が記され、写真と説明文が添えられています。

写真は、会員が撮影したもののほか、村の協力も得ました。

地図は2千部作り、区内全戸に配るほか、村役場、公民館、区内の企業、史跡の地権者らにも配るということです。

伝える会では、「標柱を立てたことで区民の関心が高まっているので、今度は地図を使って史跡を見て、歴史を知ってほしい」と話していました。

今後は、地図を使った史跡巡りを計画したいということです。 -

高校入試後期志願者数第1回発表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校入学者後期選抜の志願者数を25日発表しました。

上伊那の普通科では、伊那北高校が1・08倍となっています。

それでは、全日制の志願者数からお伝えします。

辰野高校です。普通科は65人で0・9倍、商業科は20人で1倍となっています。

上伊那農業高校です。生産環境科は10人で0・5倍、園芸科学科は19人で0・95倍、生物科学科は20人で1倍、緑地創造科は15人で0・75倍となっています。

高遠高校は52人で0・69倍となっています。

伊那北高校です。普通科は259人で1・08倍、理数科は13人で3・25倍となっています。

伊那弥生ヶ丘高校は245人で1・02倍となっています。

赤穂高校です。普通科は167人で1・04倍、商業科は30人で0・75倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。3つの学科一括で75人が志願し1・25倍となっています。

続いて、多部制の箕輪進修高校です。

普通I部、II部、III部合わせて90人が志願していて1・25倍、工業I部は17人で0・85倍となっています。

志望変更は28日から3月3日まで受け付けます。

高校入試後期選抜は3月9日、合格発表は3月18日に行われます。 -

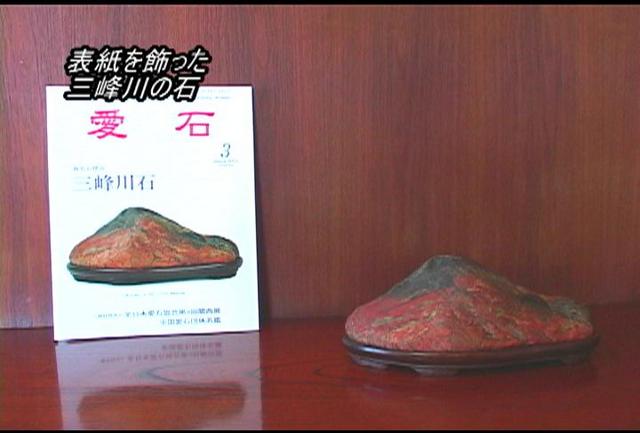

【カメラリポート】「愛石」表紙に三峰川石

色のきれいな石、形の変わった石などを集める事を趣味とする人たちのための全国紙、「愛石」三峰川の石が、今年3月号の表紙を飾りました。

-

「ふるさとこよなく」田楽座公演

伊那市富県の歌舞劇団田楽座の公演「ふるさとこよなく」が20日、伊那市の伊那文化会館で行われました。

公演「ふるさとこよなく」は、芝居仕立ての作品と民俗芸能の2部構成で行われました。

1部は、田楽座の公演でおよそ30年ぶりとなる芝居仕立ての作品で、1人のおじいさんの祭りに対する思いを描いています。

おじいさんの語りと共に、新春から冬へと季節を追って人々の暮らしを描き、日本各地の神楽や盆踊りなどが演じられました。

観客が舞台に上がり、一緒に田植えの真似をする場面もあり、会場を沸かせていました。

会場にはおよそ千人が訪れ、公演に見入っていました。

今回の公演は、実行委員会「田楽座を応援するってもんずらの会」が行ったものです。

開演前には、公演を成功させようと、法被姿の会員が入場案内や会場整理などを行いました。

会員は上伊那を中心とした有志およそ50人で、同日は30人ほどがスタッフとして陰から公演を支えていました。 -

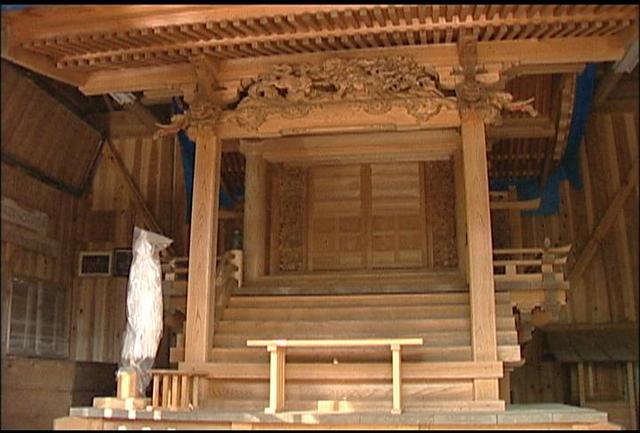

伊那市西春近の白山社本殿と上牧の八幡宮本殿が伊那市指定有形文化財に

伊那市教育委員会は22日、伊那市西春近の白山社本殿と上牧の八幡宮本殿を伊那市指定有形文化財とすることを承認しました。

白山社本殿は、この地域で当時活躍していた大工、立川内匠正源冨重が1863年に建てたものです。

立川流直系の建築物として確認できる数少ない神社で、当時の神社建築を知る上で文化財的な価値があるとして指定されることになりました。 -

伊那市の西春近北小学校で2分の1成人式

10歳の節目を祝う2分の1成人式が18日、伊那市の西春近北小学校で行われました。

2分の1成人式には、4年生の児童とその保護者などおよそ70人が出席し、節目を祝いました。

2分の1成人式は、両親やお世話になった人への感謝の気持ちを表そうと、行われているものです。

児童を代表して伊藤智美さんは「20歳になったときにどんな大人になりたいかを考え、目標をもって過ごしたい」と話しました。

式では、児童1人ひとりが「素敵な大人になるために」をテーマに「ドレスが似合う大人になりたい」や「バスケット選手になりたい」など、決意を発表しました。

児童らは両親に感謝の気持ちを込め手紙を手渡しました。

ある保護者は「生まれた時の事を思い出した。夢や目標に向かって今できることを精一杯励んでほしい」と話していました。 -

オペラ「春香」練習はじまる

音楽愛好家のグループ、「手づくりの音楽会」が来年6月に公演を予定している、オペラ「春香」のスタッフなどが決まり、合唱団による本格的な練習がはじまりました。

21日伊那市のいなっせでオペラ「春香」の合唱団による練習がありました。

オペラ「春香」は伊那市の名誉市民、故高木東六さんが、韓国南原市を舞台とした純愛物語を基に作ったものです。

公演に向け手づくりの音楽会が合唱団を募集したところ、上伊那を中心におよそ150人が集まりました。

春香役は、オペラ歌手の永吉伴子さんに決まっていて春香の母親ウォルメは、伊那市東春近の唐澤澄恵さんが務めます。

合唱団は来年6月の本番に向け月1回のペースで練習を重ねていくことになっているほか、関連イベントも計画されています。 -

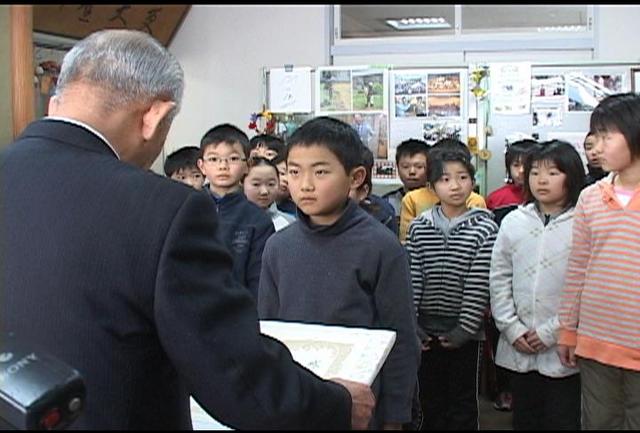

伊那小学校4年仁組 感謝状

西天竜幹線用水路の掃除やゴミの不法投棄防止を呼びかける活動を行っている伊那小学校4年仁組の児童に16日、感謝状が贈られました。

この日は、西天の用水路を管理する西天竜土地改良区の平井眞一理事長が伊那小を訪れ、仁組の児童に感謝状を手渡しました。

仁組は、去年8月、農業用水の施設見学で水路にごみが多く捨てられている事を知り、自分達で考えて掃除を行ったほか、不法投棄防止を呼びかけるチラシやポスターを作るなどの活動をしてきました。

平井理事長は、「西天をきれいにしたいという思いを大人になっても持ち続け、広めていってほしい」と話していました。

仁組は、来年度、西天の水を利用して田んぼを作り、米を売ったお金でチラシやポスターを作って、水路上流の箕輪町や辰野町にも配布したいという事です。 -

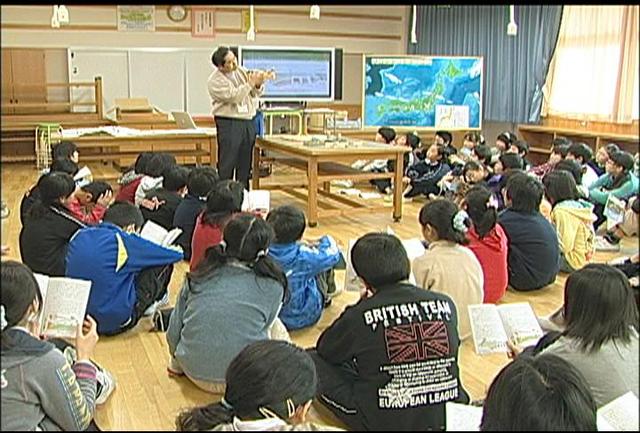

南アルプスジオパーク攻略本で授業

南アルプスジオパークについて分かりやすく説明した、小学校の高学年向けの本が完成しました。

18日はその南アルプスジオパーク攻略本を使った授業が、伊那市の東春近小学校で行われました。

授業を受けたのは、東春近小の6年生およそ60人です。

本は、伊那市も加盟する南アルプス世界自然遺産登録長野県連絡協議会が、子ども達に南アルプスの特色などについて学んでもらおうと作成したものです。

18日は、東春近小教諭で、本の作成に携わった北澤夏樹さんが、本を使って南アルプスの歴史や地質について説明しました。

北澤さんは、「南アルプスからアンモナイトや海の中でたまった地層が発見されたことから、南アルプスは、もとは海の中にあったことが分かる」と話しました。

今回、協議会が作成した南アルプスジオパーク攻略本は、56ページに渡り、ジオパークの説明や見所、地球の歴史について、写真やイラストを使って説明しています。

伊那市では、この本を市内全ての小中学校に数冊ずつ配布するとしています。 -

上伊那農業高校合同課題研究発表会

上伊那農業高校の3年生による課題研究発表会が17日、伊那市のいなっせで開かれました。

課題研究は学習科目の一つで、上伊那農業高校では3年生が、個人やグループでそれぞれ課題を決めて1年間研究しています。

研究発表会は、去年から4つの学科合同で行っていて、この日は3年生全員と学校職員などおよそ200人が参加しました。

課題は、栽培した花を使った文字作り、文書デザインのマニュアル制作などで、11のグループが発表しました。

このうち生産環境科環境コースの生徒は、帰化植物の種類や帰化率の調査について発表しました。

調査は、去年の5月から11月にかけて学校敷地内などで行われました。

その結果、シロツメクサとセイヨウタンポポが極端に多く、季節に関係なく生えていたことなどを報告していました。

教諭の一人は、「各学科の特色にあった研究をしてきた。高校3年間の集大成になったと思う」と話していました。 -

H23年度高校入試後期選抜募集人員発表

長野県教育員会は17日、平成23年度公立高校後期選抜の募集人員を発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は普通科72人、商業科20人の募集です。

上伊那農業高校です。生産環境、園芸科学、生物科学、緑地創造ともに20人ずつの募集となっています。

高遠高校は普通科75人の募集です。

伊那北高校は普通科240人、理数科4人の募集です。

伊那弥生ヶ丘高校は、普通科240人の募集です。

赤穂高校です。普通科160人、商業科40人の募集です。

駒ヶ根工業高校は機械、電気、情報技術一括で60人の募集です。

箕輪進修高校です。普通I部・II部・III部合わせて72人、工業I部が20人の募集です。

後期選抜の志願受付期間は23日縲・5日まで、志望変更受付期間は28日から3月3日までとなっています。 -

富県よろず講座「わら草履作り」

定年退職した男性を対象にした、伊那市の富県公民館のよろず講座は、14日、農村文化を伝承していこうと、わら草履作りを行いました。

この日は、よろず講座の受講生、およそ10人が、草履作りを体験しました。

指導したのは、富県の北條俊雄さんと、手良の蟹澤雪人さんです。

かつて日用品や農作業で使う物は、わらから縄をない、農閑期のこの時期、どの農家でも作っていたという事です。

参加した人達は、60代から80代で、昔を思い出しながら、手を動かしていました。

しかし、数十年ぶりという事もあり、なかなか思うようにはいかず、早い人でおよそ1時間かけ、片足分を完成させていました。

ある男性は「草履も履物文化の一つ。若い人たちに伝承していきたい」と話していました -

新山小学校 トンボの楽園を歌詞にした歌を発表

伊那市の新山小学校の児童は16日、地元にある「トンボの楽園」を歌詞にした歌を発表しました。

この曲は伊那市狐島の小木曽章薫さんが書いた詩に、新山小の児童有志が曲をつけたものです。

新山小では、毎年6年生が卒業記念でトンボの楽園に植樹をしています。

一昨年、小木曽さんが記念植樹につかう桜の木を子供達にプレゼントし、合わせて、「曲をつけて唄ってしい」と歌詞も贈りました。

今日は、学習発表会の中で、全校児童が保護者や地域住民に歌を発表しました。

新山小学校では、今後、地域の行事などで合唱し、歌い継いでいきたいと話しています。 -

西箕輪南部保育園 幼児教育支援プログラムの論文で「奨励園」

伊那市の西箕輪南部保育園が、ソニー教育財団が主催する幼児教育支援プログラムの論文で「奨励園」に選ばれました。

この日は、ソニーEMCS(株)長野テクノロジーサイトの今井隆一さんから、白鳥孝市長と小名木伸枝園長に賞状が贈られました。

西箕輪南部保育園が作成した論文は、去年8月に行った、星の観察や夏の夕暮れを楽しむ会をテーマに教育課程や子供の様子をまとめたものです。

全国から86園の応募があり、そのうちの、奨励園32園のひとつに選ばれました。

西箕輪南部保育園は、去年もこのコンクールに応募していて、2年連続の入選となっています。 -

西箕輪小学校3年生 社会見学

伊那市の西箕輪小3年生の児童は9日、伊那警察署などを見学しました。

この日は3年生74人が2つの班に分かれ、伊那警察署と伊那消防署を見学しました。

伊那警察署では、署員の案内でパトカーについて勉強しました。

署員が、伊那署には17台のパトカーがある事、助手席からも安全確認ができるようバックミラーが二つついている事などを説明すると、子供達は興味深そうに聞いていました。

また、伊那消防署では、消防車や救急車の機能について説明を受けました。

児童らはメモをとりながら熱心に署員の話に耳を傾けていました。

また実際に救急車に乗り中の様子を確かめていました。

西箕輪小3年生は、学んだことを授業でお互い発表しあいまとめを行うという事です。 -

伊那西高校3年生対象に食事の講座

卒業を間近に控えた、高校3年生を対象に、食事の大切さを感じてもらおうと14日、伊那西高校で「おいしくヘルシー食事講座」が開かれました。

講座は、伊那保健福祉事務所職員やボランティアの管理栄養士などで作る「食育キャラバン隊」が、健康の基本となる食事の大切を知ってもらおうと、毎年開いています。

講師を務めた、伊那保健福祉事務所の職員で、管理栄養士の酒井登実代さんは、「朝昼晩と3食きちんと食べる事が大切。食の基本を理解し、あとは、冷凍保存など上手に利用し、楽しみながら食事をとってほしい」と話していました。

講義に続いて、生徒達はグループ毎に別れ、およそ30品の料理などが描かれたカードから、数種類のカードを取り一食分の献立を考えました。

生徒達は、友達と話しながら、好みの食べ物や、栄養のバランスなどを考え、カードを取っていました。

伊那西高校によると、毎年、卒業生の7割近くが、進学などにより親元を離れ、一人暮らしを始めるという事です。

ある生徒は「今までは好きな物だけ食べていた。春からは一人暮らしを始めるので、食事から健康に気をつけていきたい」と話していました。 -

東春近小学校の4年生 りんご体験学習感謝の会

伊那市の東春近小学校の4年生は8日、りんご体験学習でお世話になった伊藤一路さん夫妻を招き、感謝の会を開きました。

感謝の会は、去年4月から学んできたりんご体験学習で、指導してくれた伊藤さん夫妻に感謝の気持ちを伝えようと開かれたものです。

東春近小では、平成6年から毎年4年生が伊藤さんのりんご園で体験学習をしています。

今年も1年間、摘果作業や、収穫作業を行ってきました。

8日は、栽培したりんごで児童らが作ったゼリーを全員で食べながら、1年間の学習を振り返っていました。

伊藤さんは、「みんなが元気と愛情を与えてくれたお陰でおいしいりんごに育った。「1人ひとりが学習を通して成長してくれたことをうれしく思う」と話していました。

222/(日)