-

高校生就職内定率 南信地区89.9%

この春、公立高校を卒業する生徒の就職内定率は、平成22年12月末現在85.4パーセントとなっています。

これは、27日、県教育委員会が発表したものです。

全県の就職内定率は、85.4パーセントと、前の年の同じ時期と比べ、3.9ポイント増えています。

南信地域は、89.9パーセントで、県内4地区で最も高く、男女別では、男子が、90.3パーセント、女子が89.1パーセントとなっています。

県教委では「安易に判断できないが、現段階では、高校生の就職状況は改善傾向に向かっている」とコメントしています。 -

高校入試前期志願者数発表

長野県教育委員会は、来年度の公立高校入学者前期選抜の志願者数を27日、発表しました。

それでは、全日制の志願者数からお伝えします。

辰野高校です。普通科志願者数61人で1.27倍、商業科は31人で1.55倍となっています。

上伊那農業高校です。生産環境科は31人で1.55倍、園芸科学科は40人で2.00倍、生物科学科は42人で2.10倍、緑地創造科は36人で1.80倍となっています。

高遠高校です。普通科は56人で1.17倍となっています。

伊那北高校普通科は前期の募集がなく、理数科は50人で1.39倍となっています。

伊那弥生ヶ丘高校普通科は前期の募集がありません。

赤穂高校普通科は前期募集が無く、商業科は82人で2.05倍となっています。

駒ヶ根工業高校です。3つの学科一括で80人が志願し1.33倍となっています。

続いて、多部制の箕輪進修高校です。普通I部は44人で2.20倍、普通II部は50人で2.50倍、普通III部は9人で0.45倍、工業I部は34人で1.70倍となっています。

なお、高校入試前期選抜は2月2日、合格発表は2月10日に行われます。 -

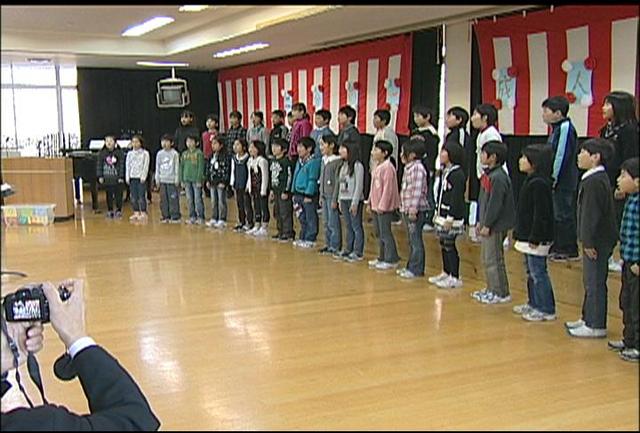

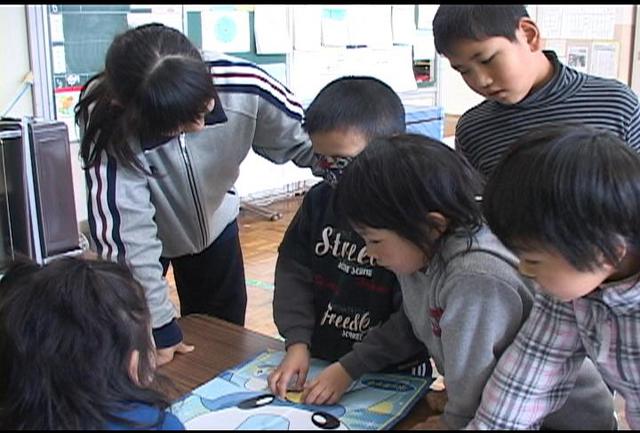

南箕輪村南部小学校 信大留学生と交流

南箕輪村の南部小学校の児童は26日、信大農学部の留学生とゲームなどをして交流しました。

この日は、信大農学部に留学している、中国、バングラデシュ、インドネシアなどの8人の留学生が南部小を訪れ児童と交流しました。

留学生との交流は、近くに信大農学部がある事から、様々な国や文化がある事を知り海外に目をむけるきっかけにしようと行われていて今回が3回目です。

子ども達は、児童会が企画した手つなぎ鬼などのゲームをして留学生と一緒に遊びました。

鈴木茂教頭は、「言葉の壁を超えて楽しく遊ぶことができた。交流が深まったと思う」と話していました。 -

校庭の天然リンクでスケート

伊那市の西春近北小学校の児童は、校内の天然リンクでスケートの練習に励んでいます。

校内にある天然リンクは、校舎北側の1日中、陽の当たらない場所にあります。

このリンクは1、2年生専用となっていて、26日は2年生の児童が体育の時間にスケートを楽しんでいました。

広さは縦がおよそ25メートル横が7メートルで、氷の厚さは15センチほどあります。

リンクは毎年保護者がPTA活動でつくっていて、去年水を張り、今年になってから滑れるようになりました。

児童らは、歓声をあげながら、リンクを滑っていました。

校内にある天然リンクでのスケートの授業は、2月下旬ころまで続けられるということです。 -

岳風会が吟じ初め

詩吟の愛好家でつくる上伊那岳風会箕輪支部の初吟会が、22日、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。

最初に「吟じ初め」として、会員全員で吟じました。

岳風会箕輪支部には、およそ100人の会員がいて、この日はそのうちの80人が参加し、日頃の練習の成果を披露しました。

会では、設立当初は神社で初吟会を開き、吟を奉納していましたが、宗教にとらわれずにやっていこうと、現在の形になりました。

この日は、一人だけで吟じる「独吟」という形式で、一人一人発表していました。

参加者の中には小学生もいて、これまでの練習の成果を披露していました。

参加したある女性は「健康で、楽しく詩吟ができる1年にしたい」と話していました。 -

西春近北小3年生 トマトのハウス栽培見学

伊那市の西春近北小学校の3年生は24日、地域でトマトのハウス栽培している農場を見学しました。

子ども達が訪れたのは、伊那市西春近にある、城倉禾一さんのハウスです。

西春近北小の3年生は、総合学習で通学区内にある工場や店など地域社会について学習し今回の見学もその一環で行われました。

城倉さんは、ハウスの大きさや栽培しているトマトの品種、一日の出荷量等について説明をしていました。

西春近北小の3年生は、これまで学習してきた地域の事についてまとめを行い、2月の授業参観日に発表する予定です。 -

第7回長野県中学生ロボットコンテスト 南信大会

第7回長野県中学生ロボットコンテスト南信大会が、今日、駒ヶ根市内で開かれ、授業内部門で、伊那市の西箕輪中学校2年の、早武悠太君と桐山竜成君のチームが優勝しました。

授業内部門は、エリア内に落ちている紙クズや乾電池をロボットを操作し制限時間内に相手チームより多く集める競技です。

早武君と桐山君は、予選、決勝トーナメントを通して、安定した力を発揮し優勝しました。

大会は、ロボット作りを通してもの作りの面白さや、協力する事の大切さを知ってもらおうと開かれ、今回の大会には、上伊那の他、県内各地から合わせて、10校、52チームが参加しました。

授業内部門の他に、N竏池obo部門が行われ、下伊那の阿智中学校のチームが優勝しました。 -

箕輪町 無量寺で福升づくり

2月3日の節分に向け、箕輪町北小河内の無量寺では、福マスづくりが行われています。

22日には無量寺の中川弘道住職が、節分で使う福マスに「福」と「寿」の文字を筆で書いていました。

節分行事は、護摩を焚いて厄を払ったあと、清められた身体で、幸せが来るようにと豆をまきます。

今年は、年男や年女、厄払いで豆まきを希望している45人分のマスが用意されました。

マスは、「福」と「寿」が書き込まれた後、刻印が押され完成です。

中川住職によると、「福」は幸福を、「寿」は長生きを願って書かれているということです。

箕輪町北小河内の無量寺の福豆まきは2月3日に行われる予定で、護摩祈祷が午後3時から、福豆まきが午後4時からとなっています。 -

旧井澤家住宅で「卯」を展示

今年の干支「卯」にまつわる美術品の展示会が、伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれています。

住宅内の一室には、ウサギが描かれた池上秀畝の掛け軸や屏風をはじめ、伊那にゆかりのある書家や画家の作品36点が飾られています。

この干支にちなんだ展示会は、伊那部宿を考える会が4年前のねずみ年の時から始めました。

飾られている美術品は、考える会が、会員に呼びかけ、それぞれの所蔵品を持ち寄ったものです。

池上秀畝・中村不折などといった著名な作家に混じって、秀畝の弟子の作品など隠れた名品も並んでいます。

会場には、小松養蜂園が作ったうさぎの蜜蝋人形や絵手紙の指導をしている西町の倉科照子さんに届いた絵手紙240枚も展示されています。

21日は、多くの人が旧井澤家住宅を訪れ、掛け軸や絵手紙に見入っていました。

今年の干支「卯」にちなんだ展示会は、29日土曜日まで、伊那市西町の旧井澤家住宅で開かれています。 -

おやじ学級で平澤町長が講師

箕輪町の公民館講座「おやじ学級」で、平澤豊満町長が講師をつとめ、町が掲げる重点施策について話ました。

「おやじ学級」は、50歳以上の男性を対象にした町の公民館講座です。

60代から80代までの27人が登録していて、21日は、そのうちの17人が出席しました。

この日は、行政講座として、平澤町長が講師をつとめました。

平澤町長は、人口、工業出荷額など町の概要や重点的に取り組んでいる主要施策について説明し、「箕輪町は、土地に明るさやあたたかみがあり最高に素晴らしい場所。さらに発展する場所だと感じている。」と話していました。

おやじ学級では、これまでにそばうち講座やしめ飾り作りなどを行ない、今年度は、今回が9回目となりました。

学級では、同じ公民館講座のふきはら大学や大学院の3者合同で、3月に修学旅行を計画しています。 -

箕輪南小で二胡の演奏会

中国の伝統民族楽器二胡の演奏会が21日、箕輪町の箕輪南小学校で開かれました。

演奏したのは、伊那市などで二胡を指導している劉鉄鋼さんです。

箕輪南小では、月に2回全校集会を開いていて、演奏会はそれに合わせて開かれたものです。

二胡を始めて見る児童がほとんどで、独特の音色に聞き入っていました。

劉さんは、二胡の歴史などを分かりやすく説明し、日本のアニメなど子ども達に馴染みのある曲を演奏していました。

箕輪南小学校では「世界には様々な文化があるということに触れて、興味をもってもらいたい」と話していました。 -

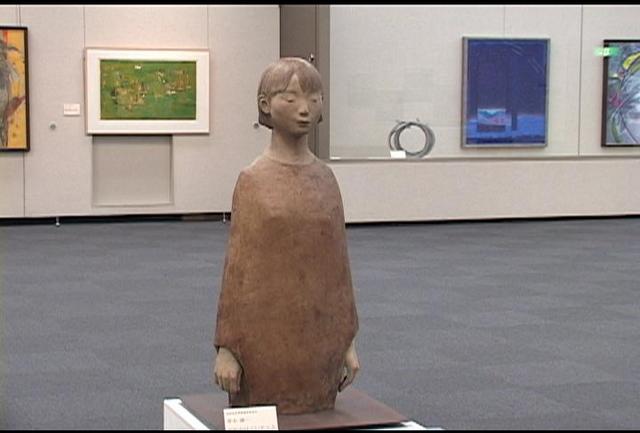

県民芸術祭参加優秀作品展覧会

去年の長野県県民芸術祭に参加した芸術団体の絵画などの優秀作品展覧会が、伊那市の伊那文化会館で22日から始まります。

この展覧会は、県民芸術祭に参加した芸術団体がそれぞれ開催した展示会の中で、最高賞などを受賞した作品を一堂に集めたものです。

さまざまなジャンルの優秀作品を集めた展覧会は今回が初めてで、県内の10団体から55作品が出品されています。

作品は、書、日本画、洋画、写真、工芸など多彩です。

関係者は、「県内のバラエティに富んだ作品が見られる。いろいろな芸術に出合う機会にしてほしい」と話しています。

この優秀作品展覧会は22日から30日まで開かれます。 -

高遠高校福祉コース 手話を学習

伊那市の高遠高校福祉コースの1年生は19日、聴覚障害者を招いての交流学習で、手話について学びました。

講師として招かれたのは、伊那市西箕輪の城取定幸さんです。

城取さんは、生まれつき耳が不自由で手話で講義をしました。

高遠高校福祉コースでは、去年の10月から手話の学習を週に2回行っていて、交流学習はその学習のまとめとして開かれました。

城取さんは、手話は、何を伝えたいのか受け取る側が見て瞬時に判断できる事が大切だとして、手を動かし頭の回転を速くするゲームなどを紹介していました。

ある生徒は、「耳の聞こえない人の話を聞くことで、どう接すればいいのかとても勉強になった」と話していました。

城取さんは「障害者と接することで聞こえないとはどうゆう事か理解してもらい、一緒に行動しながら自然に手話を学んでもらいたい」と話していました。 -

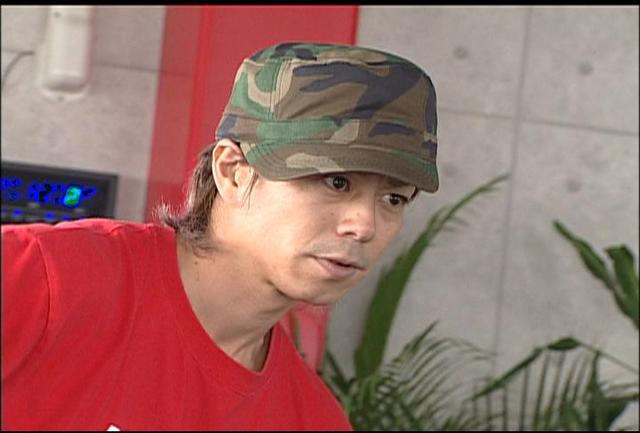

【カメラリポート】伊那レゲエ祭

日本の一線級のレゲエアーティストが伊那に集まる、「伊那レゲエ祭」が23日日曜日に伊那文化会館で開かれます。

箕輪町でダンススクールを開いている赤羽一也さんは若者を中心に文化のひとつとして定着しているレゲエのイベントが伊那で開催されることについて、地域の若者文化の活性化につながると期待しています。 -

引持の獅子舞

伊那市高遠町上山田の引持で、17日、今年一年の無病息災や五穀豊穣などを願う、獅子舞が披露されました。

引持生活改善センターには、およそ70人が集まり、地区に伝わる獅子舞を見物しました。

引持の獅子舞は、物語になっていて、ヒョットコにせきたてられた、獅子が起き、悪魔を払います。

獅子の体にはノミついていて、体を動かした獅子は、ノミが動き出し痒くなりますが、ノミを取り、獅子自体もすっきりするという、構成となっています。

この獅子舞はかつて、1月17日に地区の役員の家に集まり、徹夜で酒を酌み交わし、芸を楽しみながら、日の出を待つ、お日待ちの行事の中で、行われてきたという事です。

現在は、1月17日に近い日曜日に引持生活改善センター集まり、獅子舞が行われています。

引持獅子舞保存会の前田茂会長は、「地区で守られてきた獅子舞を、若い世代に継承し、守っていきたい」と話していました。 -

小正月の伝統 羽広の獅子舞

伊那市西箕輪の羽広に400年近く伝わる小正月の伝統行事、「羽広の獅子舞」が16日に行われました。

午前7時。うっすらと雪化粧をした仲仙寺の本堂では、地区の住民でつくる保存会のメンバーが仲仙寺で舞いを披露しました。

羽広の獅子舞は、およそ400年の歴史を持ち五穀豊穣や家内安全を祈る小正月の伝統行事です。

荒々しい舞をする雄獅子と、優雅な舞をする雌獅子二頭が一緒に舞い合わせをするのが特徴で、全国的にも、二頭一緒に舞うのは珍しいと言われています。

舞には「剣の舞」や「豊穣の舞」、「浄の舞」など5つがあり、二頭の獅子が息を合わせながら順々に舞っていました。

保存会の鈴木清治会長は、「地区に五穀豊穣が訪れるようまってくれた、良い舞が奉納できた」と話していました。

舞合わせの後、雄獅子、雌獅子に分かれ、区内の各家庭を回りました。 -

南宮神社 お筒粥の神事

今年1年間の農作物の出来や世の中を占う、恒例の「お筒粥の神事」が15日に箕輪町木下の南宮神社で行われ、今年の世相は「6分」という結果が出ました。

お筒粥は、南宮神社で一年の無事を祈念して行なわれる初まつりの中の占いの神事です。

境内に用意された釜に、葦の茎を37本束ねた物といっしょに米と小豆を入れ、煮立て、筒の中に入った、米や小豆の数が占いの結果となります。

占いの結果、今年一年の世相を表す世の中は、昨年より2厘上がり「6分」となっています。

農作物では、大豆や牛蒡など4品目で極上。気候は、冬が上々で夏が上、秋が中、春が下となりました。 -

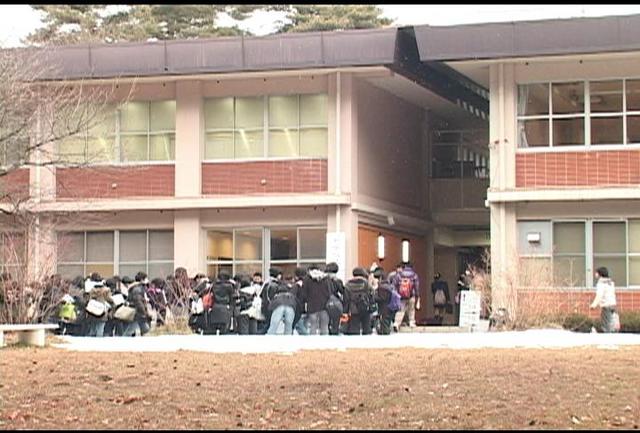

大学入試センター試験始まる

平成23年度大学入試センター試験が15日から全国一斉に始まりました。

上伊那地域では南箕輪村の信州大学農学部と、駒ヶ根市の長野県看護大学の2校を会場に試験が行われました。

信州大学農学部では、午前8時頃から受験生が集まり始め、高校の教諭から励ましの言葉を受けて試験会場に向かっていました。

今年の大学入試センター試験の県内の会場で受験する志願者数は1万661人で、去年より440人多くなっています。

上伊那地域の試験会場2校では1437人となっています。

1日目は公民、地理歴史、国語、外国語の試験が行われ、予定通り午前9時30分から試験が始まりました。

試験2日目の16日は、理科と数学が行われます。 -

後藤俊夫監督が伊那高女題材に映画制作

映画「小麦色の天使」や「Beauty」など、上伊那地域を拠点に撮影を行っている、後藤俊夫監督は、現在、伊那谷の戦争を題材にしたドキュメンタリー映画を制作しています。

15日には、伊那弥生ヶ丘高校の生徒9人が参加して撮影が行われました。

今回後藤監督が撮影しているのは、弥生ヶ丘高校の前身、伊那高等女学校の生徒達を題材にしたドキュメンタリー映画です。

伊那高等女学校では、昭和19年におよそ270人が学徒動員として名古屋市へ行き、零式戦闘機などを作っていました。

その学徒動員中に空襲を受け、生徒1人が死亡、1人が負傷しました。

映画では、当時生徒達が書いた文集や体験談をもとに、当時の様子を振り返るとともに、同行した教員らが命をかけて生徒達を守った様子を描くということです。

この日の撮影では、後藤監督の指導のもと、生徒達が当時の詩や、文集の一部を朗読しました。

ある撮影に参加した生徒は「撮影に参加し、朗読したことで、当時の人たちの苦しみやつらい気持ちを少しでも感じることができた」と話していました。

後藤監督は、この映画を通して「伊那谷であった戦争体験を語り継いでいきたい」と話していました。

このドキュメンタリー映画は今年秋の完成を目指していて、弥生ヶ丘高校では「10月に行われる学校の100周年の記念事業で上映できたら」としています。 -

顔のついた土器・土偶を展示

顔のついた土器や土偶を集めた伊那市創造館の企画展が14日から始まりました。

創造館の企画展、顔のついた土器・土偶縲恣齦カの祈りとその表情縲怩ヘ、上伊那地方で出土した土器や土偶を中心に120点が展示されています。

上伊那の縄文文化に親しんでもらい、縄文時代に想いをはせ、その謎に迫ろうと、市町村や御代田町の浅間縄文ミュージアムの協力を得て、伊那市創造館が企画しました。

顔のついた土器は、縄文時代の中期、今から5,000年から4,000年前の限られた期間に長野県の南信地域や山梨県を中心に作られました。

会場には、顔面付釣手形土器をはじめ、顔のついた土器が数多く並べられています。

14日は、総合学習で縄文文化の研究に取り組んでいる手良小学校の4年生が見学に訪れ、興味深そうにながめていました。

会場には、土器のほかに土偶も並びます。

土偶は、縄文時代を通して1万年の間に作り続けられました。

土器と同じく土偶も壊された状態で出土する例がほとんどで、なぜ作られ、どのように使われ、なぜ壊されたのかが大きな謎となっています。

伊那市創造館は、縄文から宇宙までを合言葉に去年5月の開館から企画展を開いていますが、考古学の分野は、今回が初めてです。

15日は、午後1時から顔のついた縄文土器をテーマにしたシンポジウムも開かれます。

第1線で活躍している研究者による講演や研究発表が行なわれます。

第3回企画展「顔のついた土器・土偶縲恣齦カの祈りとその表情縲怐vは、3月27日まで入場無料で開かれています。 -

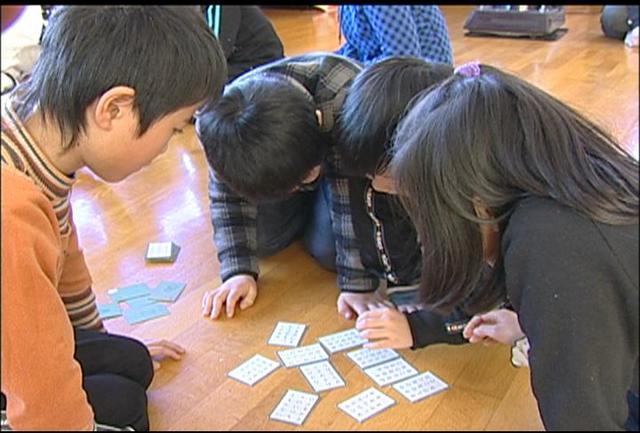

箕輪南小で百人一首大会

箕輪町の箕輪南小学校で14日、毎年恒例の百人一首大会が開かれました。

百人一首大会は、日本の文化を改めて知り、親しんでもらおうと毎年開かれています。

14日は、全校児童84人が5縲・人のグループに分かれ枚数を競いました。

冬休みに家で覚えてきたという児童が多く、次々と札に手が伸びていました。

箕輪南小学校では、「小規模校として全校でやれることはいいこと。遊びながら集中力を養ってほしい」と話していました。 -

伊那市西箕輪上戸のでえもんじ

伊那市西箕輪上戸に、古くから伝わる小正月の伝統行事「でえもんじ」が14日の早朝に行なわれました。

まだあたりが暗い午前5時、区の中心の辻に男衆が集り、各戸で作った紙製の巾着袋を飾りつけます。

長さ12メートルの木の先端部分には、竹ぐしに色紙を巻きつけた花を飾ります。

上戸のでえもんじは、伊那市内では、由一行なわれている道祖神まつりの一つで、厄除けや家内安全、五穀豊穣などを願います。

その昔、面倒だからということで、1年中止したところ、村に疫病がはやり5人が死んだとの言い伝えもあり、再開してから今日まで続けられています。

飾りつけが終わり、準備が整うと、全員が力をあわせていっきに建てます。

でえもんじは、小正月が終わるまで飾り、20日の早朝におろします。

でえもんじ建てが終わると作業小屋でお神酒の乾杯。

こどもたちも混ざり、あつあつのトン汁で暖をとっていました。

14日の伊那地方は、氷点下10度ほどまで冷え込みました。 -

南箕輪村西部保育園でホッポンヤ

南箕輪村の西部保育園で地域のお年寄りが小正月伝統の鳥追いの行事「ホッポンヤ」を園児と一緒に14日に行いました。

柳の棒の持つところだけ残して皮をはぎ、縄を巻き火に焼いて模様をつけたもの2本でたたきながら歩きます。

南箕輪村の西部保育園では、毎年、地域のお年寄りから伝統のほっぽんやを教わっていて、14日もお年寄りに続き、保育園の庭をまわりました。

14日は、大泉や北原のお年寄り20人が保育園を訪れ、ほんだれ様や繭玉づくりもして交流しました。 -

伊那東保育園で少林寺拳法体験

伊那市の伊那東保育園の園児らは14日、少林寺拳法を体験しました。

体験したのは、伊那東保育園の年長から年少までの園児56人です。

体験は、こども達に少林寺拳法を通して集中力を学んでもらおうと行われたものです。

14日は、長野県少林寺拳法伊那支部の小池靖彦支部長と宮田支部の鈴木秀仁支部長が指導にあたりました。

2人は、孫と子供が伊那東保育園に通っていることが縁で、今回指導することになりました。

児童らは、「手をハの字にして頭をつかないように」などと指導を受けながら、受け身の練習をしていました。

他にも、手をつかまれた時の護身術などを教わっていました。

小池さんは「少林寺拳法は技をかけるのではなく、人を育てることが目的。人を大切にする気持ちを養ってほしい」と話していました。 -

10歳の節目を祝うニ分の一成人式

10歳の節目を祝うニ分の一成人式が13日、伊那市高遠町の高遠小学校で行われました。

二分の一成人式には、今年10歳になる4年生の児童と保護者などおよそ100人が出席し、子ども達の成長を祝いました。

二分の一成人式は、子ども達が10年という節目の時期に、両親やお世話になった人への感謝の気持ちを表そうと毎年開かれているものです。

式では、児童1人1人が「水泳をがんばってオリンピックに出たい」「大型バスの運転手になりたい」などと将来の夢について発表しました。

児童を代表して原千聡さんは「この日を迎えられてうれしいです。ここまで大きくなれたのは両親や地域の方のお陰です。」と挨拶しました。

子ども達は、両親に感謝の気持ちを込め、手紙と花束を渡しました。

保護者らは、「立派に育ってくれて感激している」と話していました。 -

西箕輪中恒例の百人一首大会

伊那市の西箕輪中学校で毎年恒例の百人一首大会が13日、開かれました。

全校生徒が体育館に集まり、学年の枠を超えて26の班で札を取り合いました。

百人一首大会は、日本の文化を改めて知り、親しんでもらおうと毎年この時期に開かれています。

西箕輪中学校では、2学期末から今日の大会まで、国語の授業で百人一首を勉強し、生徒が歌を覚えてきました。

体育館には和歌を読む声が響き、生徒達は百人一首に熱中していました。 -

長谷小学校 正月の遊び楽しむ

伊那市の長谷小学校の児童は12日、百人一首や花札、たこあげなど正月の遊びを楽しみました。

長谷小学校では、毎年、学年を超えた交流をしようと正月の遊びを行っています。

この日は、児童会が中心となって企画した、百人一首や花札、たこあげなど10種類の遊びを全校児童が楽しみました。

このうち、福笑いをして遊んだグループでは、目隠しをして顔のパーツをひとつひとつ並べていき、完成すると大きな笑いが起きていました。

ある児童は、「冬休みで会えなかった大勢の友達と遊べて楽しかった」と話していました。 -

葦笛工房 エコジャパンカップ2010準グランプリ

手作りの笛「ユカイナ」などを使って音楽活動をしている伊那市長谷の「葦笛工房」は、環境省などが主催するエコジャパンカップ2010で、準グランプリを受賞しました。

5日、葦笛工房の北原有さんと妻の美香さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に授賞を報告しました。

葦笛工房の楽曲が受賞したのは、環境省などが主催するエコジャパンカップ2010カルチャー部門エコミュージックの部の準グランプリです。全国から寄せられた337作品の中から選ばれました。

受賞作品は、ハープ奏者の美香さんが自然をイメージして作曲した「ユカイナ小鳥」という曲で、美香さんがハープを演奏し、夫の有さんがユカイナで小鳥の鳴き声を表現しています。

北原有さん、美香さんは「賞をもらえるなんてとても驚いた。ユカイナが自然との接点になればうれしい」と話していました。 -

はなまる地域探検隊 版画の技法を体験

伊那市の小中学生がさまざまな体験をする「はなまる地域探検隊」は10日、版画の技法の一つ、デカルコマニーを体験しました。

県伊那文化会館で行われている版画の展示に合わせた体験で、小中学生およそ50人が参加しました。

版画の技法の一つ、デカルコマニーは、プラスチックシートの上に絵の具をのせ、別のシートでその絵の具を押さえたり、はがしたりして出来る模様と、その方法のことです。

指導したのは、飯田女子短期大学教授で日本版画協会会員の北野敏美さんです。

不可思議な模様をテーマに、子どもたちはシートを自由に動かして模様を作っていました。

出来上がった模様は、版画プレス機で紙に写して完成です。

参加したある小学生は、「不思議な模様ができておもしろかった」と話していました。

子どもたちは、どんな模様ができたのか、皆の作品を鑑賞していました。 -

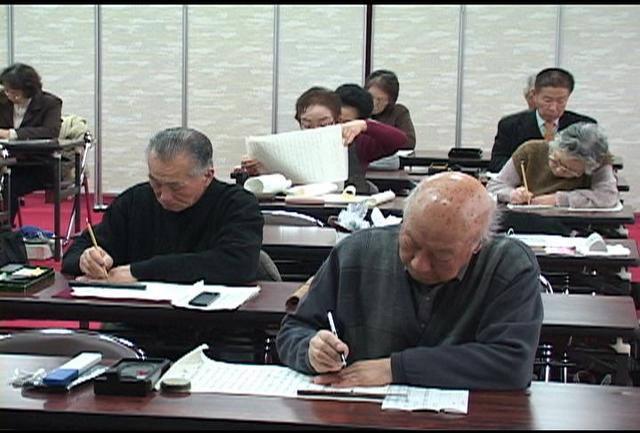

常円寺で新年写経会

伊那市山寺の曹洞宗常円寺で、般若心経を書き写す新年写経会が6日、開かれました。

写経会は、常円寺が毎月1回開いているものです。

今年初めての新年写経会には、普段より多い30人ほどが参加しました。

写経は、仏の教えを書き写すもので、写経会では、短い経典である般若心経が用いられています。

参加者は、それぞれの新年の願いをこめて、写経を行っていました。

常円寺の角田 泰隆住職は、「写経は、集中して一文字一文字書くことにより、心が落ち着き、清々しい気持ちになる。お寺という静かな環境で、大勢で集まって共に写経する事にも意味があると思う」と話していました。

271/(火)