-

第18回長野県芸術文化総合フェスティバル

水墨画展始まる

第18回長野県芸術文化総合フェスティバル伊那会場の水墨画展が1日、伊那市の県伊那文化会館美術展示ホールで始まった。展示は5日まで。4、5日は邦楽、ダンス、バレエ、舞踊のステージが大ホールである。

水墨画展は長野県水墨画協会主催。長野会場のみで開いていた展示を長野と伊那の2会場で開き2年目。伊那会場は中・南信の作品101点を展示している。8号から100号までの額装、軸装で、役員特別出品もある。

出品者は県展出品レベル以上で、山や渓谷、寺、花、ヨットハーバーなどを墨の濃淡で美しく描き、色をつけた墨彩画も並ぶ。各地の指導者の個性、画風を見ることができ、出品規定がないため「自由に冒険している絵」もあるなど、さまざまな水墨画の世界を楽しめる。

協会長代行の下平瑞雲さんは、「昨年よりはるかにレベルが上がり、大きな作品を描くようになっている。水墨画は人格そのもの。人間性が筆先を伝わって画面に出る。人間性を高めることで結果としていい絵が描ける」と話している。

4、5日のステージは、4日午前10時縲恂M楽、午後1時縲怎_ンス・バレエ、5日午前10時縲恂M楽・舞踊、午後1時縲恤送xの予定。入場料は一般千円、小中学生・高校生500円(全日程・全催し共通券)。水墨画展のみは無料。 -

有害自販機

昨年11月28日の飯島町の有害自販機問題の発生時点では、数年前にも同様な問題で撤去までに1年数カ月要したとかで、関係者は一様に長い戦いを覚悟したが:設置から84日間で完全撤去という意外なほどの短期間で解決した▼要因に地主と地域が一体になり、全町で撤去運動を展開、地裁の土地明け渡し仮処分命令を得た事が挙げられるが、同町の場合、言葉は適切でないが、幸運な例かもしれない▼噂では撤去された自販機は近隣の他市町村に移動したとか。県内でも問題が長期化している例は多く、不在地主が設置したり、賃貸料が地主の生計の一部になっているケースなどは対応が難しいとか。要は同町の教訓を生かし、設置させない広域的な取り組みが一番肝心だ(大口記者)

-

中沢の子どもを守る会

中沢小学校が中心となり、住民が協力して地域の子どもたちを犯罪などから守ろうと05年12月に組織された「中沢の子どもを守る会」は27日夜、第2回会議を中沢小学校で開いた。区長会、高齢者クラブ、商工会、PTA、警察などの代表者ら約20人が出席し、3月まで水曜日に全校一斉集団下校を試験的に実施すること、登校の班編成を変更することなどの学校からの提案や、各所属団体で通学路パトロールなどの実施に向けた具体的な話し合いを始めることなどを確認した=写真。

学校側は、児童が通学中に1人になる区域と時間を一人一人調べて詳細に示した通学路安全マップや、通学の実情に即した新たな集団登下校の班編成などについて説明した。

参加者の意見は、地域の皆で子どもたちを見守る必要がある竏窒ニいう点では一致したものの「曜日ごとのパトロール班編成など、もっと具体的な計画を立てるべき」とする意見が出た一方で「あまり無理すると長続きしないのでは」などとする考えが示されたが、各委員の所属団体に意見を持ち帰って検討し、次回以降の会議に結果を持ち寄って審議することを申し合わせた。

空席だった会長には中沢区長会長の木下眞さんが選出された。 -

赤穂南小インフルエンザで学級閉鎖

駒ケ根市の赤穂南小学校(白鳥彰政校長)はインフルエンザなどによる欠席児童が増えたため、2年1組を27日から3月1日までの3日間学級閉鎖する。同学級の29人中、インフルエンザで10人、かぜなどで6人の欠席者が出たことから学級閉鎖を決めた。同小ではほかに12人の児童がインフルエンザで欠席している。

市内の同小以外の小中学校では27日までにインフルエンザで欠席している児童・生徒は2人だけと少ないが、駒ケ根市教育委員会は家庭での手洗いやうがいなどを徹底して、感染を防ぐよう呼び掛けている。 -

村歌舞伎一代を成功させる会飯島分会が設立

後藤監督の地元として強力にバックアップ)

後藤俊夫監督(66)=飯島町=が農村歌舞伎を題材に取り組む長編劇映画「村歌舞伎一代(仮称)」の制作・上映を成功させる会の飯島分会設立代表者会が27日夜、文化館であり、会規約や役員を決め、会を立ち上げた。設立総会は4月11日午後7時30分から文化館で開く。今後の制作日程は、3月11日子役オーデション、3月末主役決定、4月末-5月初旬に制作発表、撮影開始は夏ごろの予定。

代表者会には町理事者、各種団体長、個人ら12人が出席。高坂町長は「町に居住し、文化芸術活動に取り組む後藤監督が、長年温めていた農村歌舞伎をテーマにした劇映画が成功するように、飯島分会を設立し、町を挙げて強力に支援しよう」と趣旨に触れてあいさつ。

後藤監督は「シナリオと実景撮りがほぼ終了、3月11日は子役のオーデション、現在118人の応募がある。3月末には主役を決定、有名で人気のある俳優を選びたい。4月末-5月初旬に制作発表、撮影は夏ごろから始まる」と経過と今後の日程を説明し「映画を通して、地域の伝統芸能のすばらしさを理解してもらうとともに、伊那谷を大いにPRしたい」と抱負を述べた。

伊那谷の自然と文化、人の心をフィルムを通じて全国に発信し、地域の芸術文化の振興を図る-を目的に、情報提供や制作資金づくり、地元ロケ、宣伝に協力する-などを盛り込んだ規約を決めた。

会長に高坂町長、同副に野村町議会議長、坂井町商工会長、松下寿雄さんを決めた。

今後は広範な住民や団体、事業所に呼び掛け、会員と寄付を募る。 -

夜のお話会

中川村の中川図書館で24日夜、夜のお話会があった。15人が参加し、ギター演奏や自作の童話、詩に耳を傾け、コーヒーの入れ方などためになる話も聞いた。

森本素子さんのギター演奏「フェルナンド・ソル」でオープニング。松村満久さんが自作の「ひとひら童話」の中から「秋葉参り」「やきばた」を披露。朴訥な語り口で、民話の世界に誘った。

また、須田貢正さんは故郷の千葉県房総半島の方言でつづった自作の詩「山のおばあちゃん」を朗読した。

最後に、大竹淳さんが「コーヒーのはなし」。コーヒー豆の種類や選び方、香りが生きるおいしい入れ方、飲み方など、コーヒー全般について話した。

このあと、大竹さんがドリップを使って丁寧に入れたコーヒーを味わい、入れ方の違いを実感した。 -

野菜販売の収益金で石楠花苑にシルバーカーを寄付

飯島町の飯島中学校3年3組(吉沢俊教諭、40人)は24日、野菜販売の収益金で地域福祉センター石楠花苑にシルバーカー1台を寄贈した。

同クラスは3年間「清龍の時間(総合的学習の時間)」を利用し、菜園活動を展開。ジャガイモやサツマイモをはじめ、20種類余の野菜を育て、学校玄関前の無人販売所や文化祭で販売し、収益金を得た。

30人余の利用者を前に、菜園係長の城取大地君は、菜園活動の取り組みを紹介し「私たちが収穫した野菜を先生方をはじめ、地域の人々に買っていただいた。そこで得た収益金を役立てようと、シルバーカーを寄贈します。有効に使って」と呼び掛けた。

デイサービスの利用者は「私たちはシルバーカーがないと、自由に歩くこともできない」と感謝の言葉を述べた。

この後、交流会。生徒たちは利用者と唱歌「花」「もみじ」などを歌ったり、「坊主めくり」で盛り上がり、最後に生徒らは4部合唱で「河口」を響かせた。

おやつを一緒に食べた後、窓拭きや利用者の帰りの手伝いなどのボランティアもした。

同クラスは近日中に特養越百園にも収益金の一部を寄付する予定。 -

「アンサンブル信州in宮田」定期演奏会

「アンサンブル信州in宮田」は26日、第4回定期演奏会を宮田村の村民会館で開いた。午後2時から「子どものためのコンサート」を、午後6時から「室内楽の夕べ」を開き、集まった聴衆に一流のアンサンブルを披露した。メンバーはアンサンブル創設者でビオラ奏者の兎束俊之さん、バイオリンの齋藤真知亜さんと浅井万寿美さん、ピアノの石井克典さん、チェロのドミトリー・V・フェイギンさん(ロシア)の5人。

「子どものためのコンサート」のステージに登場した5人はバッハ、ブラームス、モーツァルトなどの名曲を次々に演奏=写真。曲の合間には、手にした楽器についてユーモアを交えながら楽しく解説した。集まった小中学生や保護者らは、めったに生で聞けない一流の演奏の音色にうっとりした表情で聴き入っていた。 -

劇団なんじゃもんじゃ公演

駒ケ根市立図書館(北澤みえ子館長)は26日、幼児から小学校低学年の子どもと保護者を対象にした「春を呼ぶお楽しみ会」を駒ケ根市文化会館で開いた。親子ら150人が集まり、岐阜県の劇団「なんじゃもんじゃ」の楽しい芝居『きずだらけのリンゴ』を楽しんだ=写真。

舞台では、人間をだまして遊ぶのが大好きなキツネのゲンタと、友達になった人間の女の子とが繰り広げる笑いと感動の物語が展開。客席を埋めた親子らは大笑いしたり、時折しんみりしたりながら本格的な芝居を楽しんでいた。 -

手づくりの第九演奏会

伊那、木曽合同練習始まる

伊那と木曽を結ぶ権兵衛トンネル開通を記念した「手づくりの第九演奏会」に向け、伊那地域と木曽地域の合唱団の合同練習が始まった。26日夜、伊那市の県伊那文化会館での初練習は約270人が参加し、本番と同じ大ホールのステージで練習に励んだ。

有志でつくる合唱団は伊那地域240人、木曽地域80人の総勢320人。中学生から70歳代までが集まり、伊那は昨年6月、木曽は7月から月1回の練習を重ねてきた。

木曽地域からは遠い人で車で1時間かけて合同練習に参加。発声、緊張しても高い声が出る体操などをし、合唱指導を受けて歌った。

合唱はドイツ語で、4月末までに暗譜する。今後は合同練習が月2回あり、5月末からオーケストラやソリストと一緒にやる。

演奏会は6月18日午後2時から。「ソリストに合唱団320人、オーケストラ80人。迫力ある演奏になると思う」と事務局。チケットはすでに完売に近いという。 -

上伊那出身音高・音大在学生によるフレッシュコンサート

上伊那出身の音高・音大在学生による第9回フレッシュコンサートは26日、伊那市の県伊那文化会館大ホールであった。学生たちは一人ずつステージに立ち、若いエネルギーあふれる演奏を披露した。若い芽を育てる会主催。伊那毎日新聞社など共催。

音楽を学ぶ学生に発表の場を提供し大きなステージで発表する度胸をつけると同時に、地域の人に勉強の成果を聞いてもらおうと、保護者らでつくる同会が毎年開いている。

今年は音高生1人、音大生15人が出演。持ち時間は一人約10分で、ピアノ、サクソフォーンの独奏、ソプラノやバリトンの独唱を披露。それぞれが練習している曲、自分で作曲した曲など1曲から2曲を観客の前で堂々と演奏した。観客は学生たちの演奏に温かい拍手を送った。 -

第2回いな歌謡祭

第2回いな歌謡祭が26日、伊那市生涯学習センターホールであった。上伊那の歌謡教室で学ぶ生徒らが出演して熱唱、熱演した。

昨年開催し好評だったことから計画。今年は歌に踊りや手品なども盛り込んだ51プログラムを繰り広げた。

出演者は着物やドレスなど華やかなステージ衣装に身を包み、スポットライトを浴びて熱唱。日ごろの練習の成果を存分に発揮して自慢ののどを披露した。会場は満席で、素晴らしい歌声や踊りに大きな拍手を送った。

今井愛子パッショングループ、藤華流・藤華久三社中、東原とし歌謡教室などのダンスや踊りも歌謡祭をより一層盛り上げた。 -

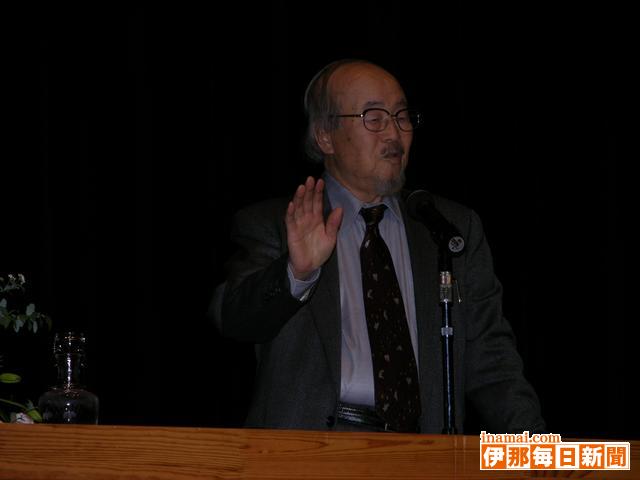

教育基金講演会

駒ケ根市教育委員会は24日、市内の小学6年生と中学2年生を対象にした教育基金講演会を同市文化会館で開いた。児童、生徒のほか学校関係者や一般など約700人が集まり、京都大名誉教授で、兵庫県立「人と自然の博物館」館長の河合雅雄さんによる「自然が育む豊かな心」と題した講演を聞いた。

小さいころは体が弱く、小学校にも半分ほどしか行けなかったことから「勉強は全然できず、成績が悪かった」という河合さんは「山や川で遊んだり、たくさんの生き物と触れ合ったことで生命や欲望について学んだ。皆さんも動物を飼ったり自然の中で遊んだりして豊かな心を育てていってほしい」と語り掛けた=写真。

河合さんは霊長類研究の第一人者として世界的に知られる。『子どもと自然』『少年動物誌』など著書多数。 -

県看護大入試

駒ケ根市の県看護大(深山智代学長)は25日、06年度一般入学試験(前期)を同大で行った。会場の指定の席に着いた受験生らはそれぞれ緊張した表情で試験開始を待ち、小論文と面接に取り組んだ。受験したのは志願者78人のうち76人で、定員42人に対し倍率は1・8倍。

3月13日に行われる後期試験は定員8人に対して出願者は60人(男子5・女子55)で倍率は7・5倍。05年度の前期2・7倍、後期12・1倍に比べて「広き門」となっている。

合格発表は前期が3月1日、後期は同20日の午前10時から同大に受験番号が掲示されるほか、インターネットでの閲覧もできる。 -

写真展「小町屋女性五人展」

駒ケ根市赤穂小町屋在住の5人の写真愛好家女性らによる写真作品展「小町屋女性五人展パートII」が市役所向かいのアルプス中央信用金庫南支店ロビーで3月20日まで開かれている=写真。藤澤房子さん、多胡善江さん、伊藤ひとえさん、小島千鶴枝さん、山本純子さんが撮影した花や風景などの写真10点が展示され、訪れる人の目を楽しませている。

5人は市内の写真クラブ「彩(いろどり)」と「フォトF」の会員で、互いに近くに住んでいることから親交が深まり「作品制作の励みになれば」と展示会を企画した。

入場無料。 -

高遠美術館ギャラリー展

伊那市在住の書道家・泉石心さん(47)による個展「書画・篆刻・硯の世界」が、高遠町の信州高遠美術館で開かれている。春を思わせるサクラやモモなどをテーマとした書画を中心に、硯(すずり)や篆(てん)刻など約80点が、訪れた人の目を楽しませている。

伊那市内の高校に教師として勤める傍ら、製作活動を続けている泉さんは、東京書道会の会員などとしても活躍している。これまでも個展やグループ展を開催しているが、高遠美術館での個展は初めて。

今回は、書になじみのない人にも親しみやすいように竏窒ニ、絵を添えた作品も多く展示。正岡子規、バイロンなどが詠んだ「春の歌」を書いた作品は、春の和やかさをイメージさせる優しい書体で仕上げられており、見る人の心を和ませる。

落款は、篆刻した素材も一緒に展示しており、泉さんは「陰影だけでなく材料も楽しく見てもらえれば」と話していた。

3月21日まで。 -

石塚利徳水墨画展

駒ケ根市出身の水墨画家石塚利徳さん=神奈川県横浜市=による水墨画などの作品展が駒ケ根市の東伊那郵便局(高橋晴彦局長)で3月17日まで開かれている。ほのぼのとした味わいのあるカッパや良寛などを描いた作品7点を展示している。

初日の24日は、郵便局を訪れた人に石塚さんがその場で色紙に絵を描いてプレゼントするサービスを実施=写真。石塚さんは希望に快く応え、さらさらと筆を動かしてはカッパや犬の絵をたちまち描き上げ、笑顔で手渡していた。

入場無料。問い合わせは同郵便局(TEL83・4218)へ。 -

「伊那市のまつり」を刊行

伊那市教育委員会は、市内の民俗芸能(無形文化財)の記録第2集「伊那市のまつり」を500部作った=写真。

95年度から、民俗芸能を掘り起こし、記録保存しようと市教委や各地区祭典委員会などが一緒になって調査し、1年ごとに冊子をまとめている。00年9月刊行の第1集に続き、第2集=A5判、192ページ=は00縲・4年度までの冊子で紹介された15の伝統行事や民俗芸能を収録。

山寺の義士踊り、西箕輪上戸のでえもんじ、富県貝沼宮ノ花八幡社御弓神事など、それぞれ由来や特色、唄・振り付け、様子などが写真入りで載る。また、05年11月に市無形民俗文化財に指定された羽広の獅子舞も付け加えた。

市教委は「他地域の生活の様子を知ったり、伝承するための資料として活用してほしい」と話す。

第2集は各地区、文化財審議委員会などに配布。希望者には1冊1千円で販売する。

希望者は市教委生涯学習・スポーツ課(TEL78・4111内線420)へ。 -

高遠中生乳児ふれあい学習で命の大切さ再認識

高遠中学校生徒の乳児ふれあい学習が24日あり、妊娠から乳児の発達までのまとめをして、命の大切さを再認識した。

選択科目で家庭科を専攻する3年生の恒例の授業で、乳児の生命力から命の大切さを知り、これからの生き方を考えるきっかけとしている。

生徒17人は以前、乳児を抱っこして実際に触れ合った体験など、これまでの学習を振り返りながら、町保健福祉課の保健師の話に耳を傾けた。

保健師は妊娠から出産までの胎児の発育について紹介。「妊娠期間の10カ月もたない赤ちゃんも多い。生まれることを当たり前のように思うのではなく、奇跡の連続の中で生まれてくることを覚えて」とし、「自分自身を大事にし、相手を思いやるような生き方をしてほしい」と呼びかけた。

菅沼麻里さん(15)は「赤ちゃんが生まれてくるまでの苦労や大変さがわかり、命の尊さを実感した」と話していた。 -

還暦同年会が飯島中にバリトンサックスを寄贈

飯島町立飯島中学校の昭和36年度(61年度)卒業生でつくる還暦同年会実行委員会(下平憲夫代表幹事)は24日、飯島中学校に、還暦記念として、バリトンサックス(67万円相当)を寄贈した。

同校には下平代表幹事ら役員2人が訪れ「学校の要望を聞く中で、母校への記念品として、バリトンサックスを選んだ。末永く、大切に使ってほしい。5月の式典では、吹奏楽部のみなさんに楽器のお披露目を兼ねて、演奏を」と竹沢校長に手渡した。

竹沢校長は「大先輩の熱い思いを伝え、式典では、現役の中学生の音色で新旧の交流が深まれば」と感謝した。

校内での披露目は3月16日終業式を予定。

還暦同年会は会員255人。記念事業は式典、楽器の寄贈のほか、出席者への記念品として、会員の1人で日本画家の千村俊二さんの原画で「福寿草の飾り扇子」を用意。会員外の町民にも1本2000円(飾り台別途500円)で「福寿草」「桜」の2種類を頒布する。 -

ミュージカル「不思議の国のアリス」主演 久保田優香さん(17)

4日間にわたって行われた駒ケ根市民と劇団昴との共同で主役のアリスを演じた。

一般公演に先立って公開されたプレビュー公演の舞台が跳ねた後、一息つこうとロビーに集まっていた関係者の面前で演出の河田園子さん(劇団昴)に「今日のあなたのアリスは応援したくなるアリスじゃない。全然だめ!」と思わぬ厳しい叱責を受けて立ちすくんだ。

家に帰って一人で泣いた。どうしたらいいのか分からず、公演のプログラムを手に取ってぼんやり眺めていると、スタッフや出演者のコメントが目に入ってきた。「読んでいるとこの公演に懸けるみんなの思いがあらためて伝わってきて、気持ちが少し落ち着いた。冷静になって振り返ってみると、今日は意気込みが空回りして自分一人だけ突っ走っていたような気がしてきた」何とか眠れそうだ。「明日は落ち着いてやろう…」自分の中で何かが変わったと感じた。

翌日夜の一般公演初日。満員の観客の前で精いっぱいのアリスを演じ切った。舞台が終わってほっとした時、背後から「優香」と河田さんに呼び止められた。はっとして振り返りざま、反射的に「すみません!」と頭を下げてしまったが、返ってきた言葉は予想とは違っていた。「今日は本当に頑張った。よくやったね」と満面の笑顔でやさしく言われ、しっかりと抱きしめられた。うれしかった。この役を演じられてよかった竏窒ニ心から思えた瞬間だった。

◇ ◇

オーディションではダンス、歌、台本読みが課せられた。「学芸会や高校のクラブ活動で主役を演じたことはあるけど、性格のせいなのか男の役ばっかり。だから今回もアリスのことなんて全然頭になかった。主役に決まった時は本当にびっくりして頭の中はもう真っ白」夢かと思って腕をつねってみた。何度も何度も…。翌日、腕にはあざができ、興奮のあまり熱が出たほどだった。

大舞台での主役も初めてなら、昼と夜の1日2回公演も初めての経験だった。体調には十分気を付けていたが極度の緊張とストレスからか、3日目になるとのどに違和感を感じ、全身が重くなっていた。夜の公演前、河田さんに「へばってる?大丈夫?」と聞かれたくらいだった。だが、観客はその時々で違う、その舞台だけ悪いというわけにはいかない竏窒ニ気持ちを奮い立たせ、集中して臨んだ。「今思うとあの時の舞台が一番出来が良かった。元気なアリスのキャラクターに引っぱってもらったのかも」

◇ ◇

「将来どんな仕事に就くにしろ、演劇はずっと続けていきたい。けいこはつらいです。何でこんな苦しいことやってるんだろうと思うことも度々。でも一度舞台に立ったらもうやめられない。たくさんの人たちとの出合いと関わりの中で一つのものをつくり上げていく満足感、達成感を味わえるから竏秩B演劇って私にとっては麻薬みたいなものですね」 (白鳥文男) -

絵画サークルアカシア展

箕輪町の「絵画サークルアカシア」(押野正則会長)は3月5日まで、町文化センター展示コーナーで作品展を開いている。会員の力作が所狭しと並び、見応えある展示になっている。

アカシアは77年に結成。町教育委員会の社会教育登録団体で、78年の創立1周年記念から毎年展覧会をしている。

会員が数点ずつ出品し展示作品は44点。「知多の海」「大鹿村の秋景」「羽豆岬の旭日」「かやぶきの家」などの風景画をはじめ人物画、果物や花の静物画などで、油絵のほかデッサンもある。

「ふれあい・たすけあい・まなびあい」が合い言葉で、月1回の例会、スケッチ旅行などで楽しく活動しているという。 -

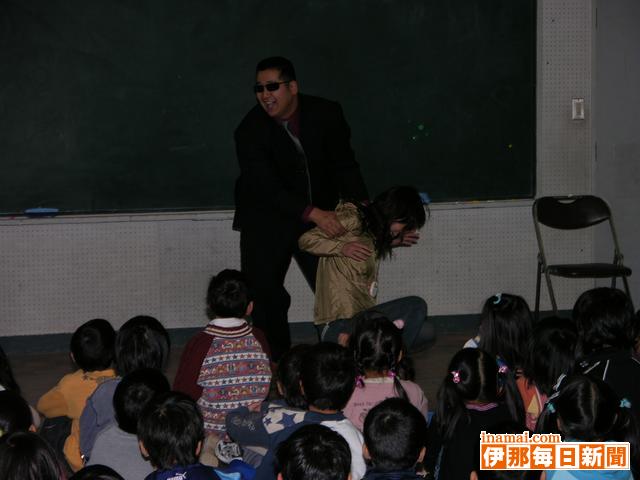

赤穂東小防犯教室

低学年児童を狙った事件などが各地で多発していることから駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)は22日、1・2年生を対象にした防犯教室を開いた。同小を訪れた駒ケ根警察署生活安全刑事課の署員らが児童らの前で声掛けの実演などを見せ、路上で声を掛ける不審者への対応などを教えた。

男性署員が不審者役となり、小学生に扮(ふん)した女性署員に「飼っているカメがいなくなっちゃった。一緒に探して」などと声を掛け、後ろから女性署員に襲いかかると、見詰める児童らから悲鳴が上がった=写真。署員は「後ろは見えないから、知らない人に背中をむけちゃだめだよ」などと分かりやすく説明した。

不審な自動車が近づいてきた時は車の後方に逃げると良い、手がかりになる車のナンバーや不審者の人相、服装などをできるだけ覚えること竏窒ネどを教えられた児童らは「はーい」と元気な声で返事をしていた。 -

中沢小学年対抗大縄跳び大会

駒ケ根市の中沢小学校(北原三千生校長)は22日、学年対抗大縄跳び大会を開いた。5分間にできるだけ多くの回数を跳び、2回行う競技のうち良い方の結果を昨年の記録と比較。上回った回数の多い順に順位をつける。

休み時間などを利用して練習を重ねてきた児童らは緊張した表情で合図を待ち、審判の合図で各学年が一斉に競技開始。タイミングを合わせて次々に縄に飛び込み、励まし合いながらそれぞれの記録に挑戦した=写真。

熱戦の結果、各学年それぞれが練習の成果を存分に発揮し、全学年とも昨年の記録を上回った。優勝は6年生。628回を跳び、昨年の記録442回を186回上回った。2位は同じく83回上回った5年生、3位は41回上回った1年生だった。6年生は1秒に2回以上のハイペースで跳び続けたことになる。 -

ランドセルを贈呈

飯島町は21日、来年度町内2小学校に入学する園児らに町からの祝い品として、ランドセルを贈呈した。

七久保小学校では保護者に付き添われて来校した七久保保育園の年長児25人が、高坂町長からひとり一人受け取った=写真。

高坂町長は「ランドセルに夢をいっぱい詰め込んで、元気よく通ってきてください」と声を掛けると、園児らは大きな声で「ありがとうございます」と返事をした。

細川道子校長は「ランドセルの贈呈に立ち合ったのは初めて。いかに町が子どもを大切に思っているかを感じた」と町に感謝し、保護者に向けて「職員は子どもひとり一人に愛情を注ぎたい」と話した。

来年度の入学予定者は飯島小学校が61人、七久保小学校が25人。 -

シルバー人材センター会員作品展

伊那広域シルバー人材センターは24日まで、伊那市西町の事務所(ワークプラザ伊那)で互助会メンバーの作品展を開いている。絵画や手芸、盆栽など101人の会員が製作した多彩な307作品が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

会員互助会は、連帯感を強めたり交流を深めることを目的とした教室活動をしており、展示会はその成果を披露する場。会員それぞれが独自で取り組む活動の作品も展示。自然木を使ったオブジェや新聞広告で創った工芸品など、ユニークな作品も多数並んでいる。

会員は男性が3分の2を占めているが、出品は女性の方が多いという。 -

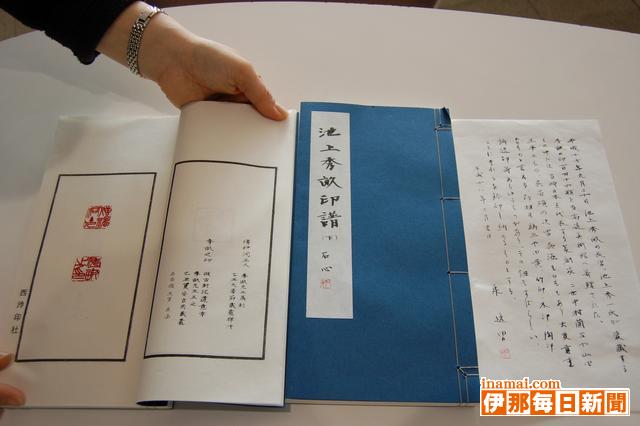

池上秀畝の印譜集まとまる

高遠町の信州高遠美術館は5月以降を目途に、明治から昭和にかけて活躍した長野県出身の日本画家・池上秀畝が所有していた落款146点を公開する。当時の日本を代表する彫り士が製作した貴重な落款も数多く含まれている。

落款は昨年、池上秀畝の遺族から同美術館に寄贈された。美術館は、彫り士を明らかとしてまとめておこうと伊那市の書道家・泉石心さんに印譜集の作成を依頼。調査を進めるうちに、中村蘭台、山田正平など、著名な彫り士が手がけた落款がが数多く含まれていることがわかった。鶏骨など高価な印石材が使われたものや、18種類の印が1組となった組印など、美術品として価値の高いものも含まれている。

同美術館は、著名な作家の印鑑などを中心として展示していきたいとしている。 -

東伊那小綱引き大会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)は21日、伝統の校内綱引き大会を行った。全校児童が赤、青、緑、黄の4チームに分かれ、それぞれのチームの低学年、高学年同士が対戦する総当りリーグ戦で勝敗を競った。

試合前、児童らはチームごとに円陣をつくって「絶対優勝するぞ」と気合を入れたり、床に置いた塗れ雑巾を踏んで靴の底を湿らせるなどしてそれぞれの試合に臨んだ。試合開始の合図とともに児童らは体を思い切り後ろに倒し、顔をゆがめながら力の限り綱を引き合った=写真。ほとんどの対戦は数十秒で勝負がついたが、中には制限時間の1分が過ぎても互いに譲らず、時間切れで引き分けになる大熱戦もあった。見詰める児童からは「頑張れ」「もっと体を低くしろ」などと大きな声援が送られていた。 -

赤穂南小社会見学

駒ケ根市の赤穂南小学校3年生約100人は21日、社会見学で市内の伊南行政組合消防本部北消防署と駒ケ根警察署を訪れた。警察署でパトカーの前に案内された児童らは「すごい」「かっこいい」と口々に言いながら、目を輝かせて運転席をのぞきこんだり「スピードはどれくらい出るんですか」などと警察官に質問したりしていた=写真。

総務課の土橋豊係長は警察官の仕事について「駒ケ根警察署の警察官は交番や駐在所も含めて全部で60人。事件があれば夜中でも出動します」などと説明。児童らは持参したノートにメモしながら真剣な表情で聞いていた。知らない人から声を掛けられた時の対応についても、ビデオの視聴や警察官らの実演を通じて学んだ。

警察署見学に先立って児童らは北消防署を訪れて消防車や救急車の役割などについて署員の説明を受け、人命を守る仕事の大切さについて理解を深めた。 -

伊那ビデオクラブの作品コンクール表彰式

伊那ビデオクラブ(飯島尚美会長、32人)の第9回ビデオ作品コンクール表彰式が19日、伊那市生涯学習センターであった。クラブ員ら約40人が集まり、入賞者19人を表彰した。

コンクールは1年間の勉強した成果を発表する場。今回は、撮影会のあった飯田市上村下栗を題材にした風景やドキュメントなど33点の応募があった。事前に、クラブ員のほか、飯島町在住の映画監督・後藤俊夫さんら3人が特別審査員に加わり、5分以内にまとめた応募作の撮影技術や編集、音の使い方などを採点して入賞作を決めた。

表彰式で、飯島会長は「何を伝えたいのかを考え、熱意を持って作品を作るという後藤監督のアドバイスを基本に、映像を撮りたい」とあいさつ。

そのあと、入賞作を1点ずつ見て、それぞれ入賞者を表彰した。

クラブは映像を通した社会貢献として、昨年、クラブ員の撮った作品を福祉施設に寄贈、今後も継続したいとした。

入賞者は次の通り(敬称略)。

▽市長賞=北原正「一円玉の青春」南箕輪村▽監督賞=河野恒「火の若衆」池田町▽伊那ケーブルテレビジョン賞=赤羽伊三夫「神々をまつ山里の四季」伊那市▽市教育委員会賞(地域文化記録優秀)=飯島尚美「匠たちのかけ橋」同▽伊那毎日新聞社賞(取材優秀)=白鳥節夫「下栗を訪ねて」同▽中日新聞社賞(記録映像優秀)=平沢三千人「大阿原湿原保護と整備」南箕輪村▽信濃毎日新聞社賞(企画優秀)=吉江昌司「孝行猿のお話」辰野町▽長野日報社賞(生態記録優秀)=武田忠芳「毒針の代償」伊那市▽みのわ新聞社賞(映像優秀)=小山喜美子「こすもすまつり」同▽市有線放送賞(取材優秀)=赤羽仁「下栗の里を訪ねて」同▽上伊那教育会賞(撮影優秀)=小坂友信「越中おわら風の盆」同▽NHK長野ビデオクラブ会長賞(記録映像)=石川はつめ「キジバトの巣作り」同▽会長賞(映像優秀)=小島勇男「下栗の里の魅力」南箕輪村▽努力賞=久保田員人「みてござる地蔵」伊那市▽新人賞=城倉広夫「漓江下り」同▽奨励賞=北原厚「ど根性」伊那市、向山雄一「かやぶき屋根の家」箕輪町、平沢正憲「たった5分の初フライト」伊那市、鵜生川寿和「戸隠の春」辰野町

242/(火)