-

向山公人会頭 今年10月限りで会頭退任

伊那商工会議所の向山公人会頭は、今年10月末の任期限りで会頭を退任すると、7日、発表しました。 後任については、10月24日の臨時議員総会で選出されることになっています。 7日は、マスコミを対象にした記者会見が伊那ケーブルテレビで開かれ、商工会議所の会頭を退任すると発表しました。 向山会頭は、平成16年に登内英夫さんの後任として会頭に就任し、3期9年務めました。 任期中は、商店などの売り上げ向上の起爆剤として伊那市商工会やJA上伊那と連携して3回にわたり延べ7億円分のプレミアム商品券を発行しました。 他に、地産地消の人材育成を目標に掲げ、県工科短期大学の上伊那への設置を求めるなど誘致活動に務めました。 向山会頭は、商店街の店主らでつくる伊那まちの再生やるじゃん会を中心に、地域経済が活性化していくことを期待していると話します。 後任については、商工会議所内に設置された次期会頭選考委員会で検討し、10月24日の臨時議員総会で決まるということです。

-

信州大学公開講座 土砂災害抑制方法を学ぶ

森林を活用した土砂災害抑制方法を考える信州大学農学部の今年度の公開講座が、7日、開かれました。 講座には、高校生1人を含む住民17人が出席しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどの様な授業が行われているのかを理解してもらおうと、毎年公開講座を開いています。 今回は、深層崩壊をはじめとする土砂災害が全国各地で発生していることから、その実態やメカニズムについて、森林科学科の平松晋也教授が話をしました。 このうち、砂防えん堤の効果についての実験では、小型の水路模型を使って土石流を発生させ、砂防えん堤の効果の違いをみました。 平松教授は「土砂と水を分離することができれば、土砂災害を防ぐことができる」と説明しました。 信州大学農学部では、大学の研究の成果を普及する手段として今後も公開講座を開くとしています。

-

昭和の香り目指し村の駅 オープン

南箕輪村塩ノ井の旧ニシザワ店舗部分に「村の駅」が6日にオープンしました。 手作り弁当「まりんべんとう」の製造と配達を手がけているマリンフーズグループが、工場として購入した建物の一部330平方メートルを村の駅として改装しました。 店内には、地元野菜から日用雑貨、鮮魚コーナーまであり、「昭和の香り」をコンセプトにしています。 昭和の「もったいない」を大切にして、野菜はバラ売り、売れなかった農産物は返品せず、弁当や惣菜の食材として活用します。 さらに休憩コーナーも広く設け、地域の人たちの憩いの場も目指すとしています。 営業は、金曜日、土曜日、日曜日の週3日間で時間は、午前9時30分から午後6時までです。 オープン初日となった6日、店内は、多くの人でにぎわい、空き店舗となっていたこの場所は、久しぶりに活気づいていました。

-

南ア塩見岳に「新ルート引きたい」

南アルプス塩見岳への伊那市からの登山道が現在不通となり、大鹿村からの登山道しかないことから、白鳥孝市長は、「新たなルートを引きたい」との考えを示しました。 これは5日の伊那市議会一般質問で議員の質問に答えたものです。 塩見岳は、伊那市と静岡市にまたがる標高3047メートルの山で、伊那市では最高峰、登山客にも人気のある山です。 現在、登山道へ向かう三峰川林道は長谷杉島で通行止めとなって、さらに登山道の塩見新道う)も崩れている場所があり危険なため不通となっています。 そのため、現在塩見岳へ登るルートは、大鹿村からの鳥倉林道しかありません。 伊那市では、中央アルプスの西駒山荘を建て替えたあと、塩見岳直下にある塩見小屋も建て替える計画で、白鳥市長は、建て替えの時には長谷から新たなルートを引きたいとの考えを示しています。

-

南アエコパーク国内推薦 決定

長野県・山梨県・静岡県の3県にまたがる南アルプス地域がユネスコエコパークの登録に向け国内推薦を受けることが決まりました。 申請しているのは、長野県、山梨県、静岡県の関係する伊那市など10市町村です。 南アルプス地域は、急峻な山岳環境の中、固有種が多く生息し、伝統的な習慣、食文化などを継承しているとして、ユネスコが認定しているエコパークへの登録を目指し、関係市町村が活動してきました。 エコパークの登録から、南アルプスの世界自然遺産登録を最終目標としています。 4日、日本ユネスコ国内委員会の会議が、東京都内で開かれ、南アルプス地域を国内推薦とすることが決まりました。 エコパークの認定は、国際諮問機関が審査し、来年6月か7月ごろ国際調整理事会が審査・決定する予定です。

-

リニア500キロ 走行試験再開

JR東海による山梨リニア実験線の延伸工事が完了し最高時速500キロの走行試験が再開されました。 山梨県にある実験線は、これまで18.4キロの区間で行われていました。 平成23年から延伸工事が行われ総延長は42.8キロとなり29日L0系と呼ばれる新型車両のリニアによる最高時速500キロの走行試験が再開されました。

-

有効求人倍率0.72倍 再び県内最低に

上伊那の7月の月間有効求人倍率は、0.72倍で、再び県内最低となりました。 ハローワーク伊那では、雇用情勢は、依然として厳しい状況にあり、持ち直しの動きに足踏みがみられるとしています。 新規求人数は、6月を下回ったものの去年を24.8パーセント上回る1,204人でした。 新規求職者数は、6月を上回ったものの去年を4.6パーセント下回る791人でした。 これにより7月の月間有効求人倍率は、6月より0.02ポイント低下し0.72倍でした。 求人倍率が低下した主な要因は、6月に大幅に増加した派遣社員の求人が半数近くに減った為です。 ただ新規求人の全数に占める正社員の割合は36.5パーセントと6月に比べ10パーセント近く増えていて、ハローワークでは、良い傾向と見ています。

-

信州ベンチャー企業優先発注事業に上伊那3社認定

県内の中小企業の育成のため県が行っている「信州ベンチャー企業優先発注事業」に上伊那3社の新商品が認定されました。 伊那市高遠町で有害鳥獣対策製品の開発・製造などを行う㈲会社ヒットビジネスのくくり罠「アニマルヒット2(ツー)」と「アニマルヒット3(スリー)」が認定されました。 はねあげる速さが早いこと、設置が簡単なことが特徴です。

-

ふるさと就職面接会

来春、大学・短期大学などの卒業予定者を対象にしたふるさと就職面接会が、23日、伊那市のいなっせで開かれました。 ハローワーク伊那が開いたもので今年度は、5月に続き2回目の面接会です。 23日は、去年の同じ時期に比べ5社少ない30社が参加しました。 参加した学生は、男性43人女性28人のあわせて71人で、去年より58人減と大幅に減少しました。 学生らは、製造業やサービス業など希望する企業の人事担当者から説明を受けていました。 今年の求人数は、福祉関係の企業の求人が増え、去年の112人より51人多い163人となっています。 参加した学生の数が減った理由についてハローワーク伊那では「都市部での内定が早い時期に決まっているためではないか。」と分析しています。 しかし、雇用情勢は厳しい状況が続いているとして、「今回の合同面接会で内定が決まらない学生に対しても、支援を続けていたい」としています。

-

あす大芝高原まつり

24日は、第28回大芝高原まつりです。 23日、公園内では、関係者が準備に汗を流していました。 24日は、午前10時の開会式を皮切りにまつり名物のたらいレースやおまつりパレードなど様々な催しが計画されています。 天候が心配されますが、村では24日の午前6時30分に防災無線と一斉メールで告知することにしています。 順延になった場合は、翌日25日にすべてのイベントが行われることになっています。 伊那ケーブルテレビでは、まつりの様子を28日水曜日の午後2時30分から放送する予定です。

-

伊那中生ローメンでギネス挑戦めざし調理

伊那市の伊那中学校の生徒有志は、ローメンでギネス認定挑戦を前に、15日に開かれた伊那ローメン夏まつりで調理に挑戦しました。 伊那ローメン夏まつりは、伊那ローメンズクラブが毎年この日に開いていて今年で3回目です。 今年は、ローメンでギネス認定を目指す伊那中学校の生徒有志30人ほどが、祭りに参加しました。 生徒達は、ローメンズクラブの提供を受けて、150食を作りました。 伊那中では、今年の文化祭の中で、全校生徒が参加し、ローメン100グラムを何皿つくれるかというギネス記録に挑戦します。 祭りへの参加は、実際に調理することで、当日もスムーズに段取りや役割分担ができるようにと行われました。 作った150食は訪れた人たちに無料で振舞われました。 ギネスの認定を受けるには、費用が必要なため、会場には協力を呼びかける募金箱や、廃品回収スペースも用意されていました。 伊那中学校のギネス認定挑戦は、9月28日の文化祭の中で行われる予定です。

-

伊那まつり パーク&ライド呼びかけ

第41回伊那まつりは、3日に市民おどり、4日花火大会の日程で行われます。 まつりを直前にひかえ、2日は、関係者が準備に追われていました。 3日は、午後5時30分から市民おどり、4日は、午後7時30分から花火大会が予定されています。 伊那ケーブルテレビでは、市民おどり、花火大会とも生中継でお伝えします。 なお、2日目の遊ingビレッジと花火大会では、今回会場周辺に駐車場を設けず郊外に駐車して公共交通機関により来場者を会場に誘導する「パークアンドライド」方式を初めて採用します。 会場となる市役所周辺の交通渋滞を緩和させる目的です。 市街地循環バスイーナちゃんバスやシャトルバスを10分から15分間隔で運行します。 郊外の駐車場は、上の原のNEC長野北側駐車場に1,200台、伊那勤労者福祉センター体育館駐車場に400台となっています。

-

県伊那技専で見学会

機械加工や情報処理技術などの職業訓練をしている南箕輪村の伊那技術専門校で2日見学会が開かれました。 見学会には、来年春に卒業を控える高校生ら5人が訪れ、説明を聞いたり、校内を見学しました。 伊那技術専門校は、高卒者など若年層を中心とした技術の習得や離・転職者の就職支援、在職者のスキルアップを行う県の施設です。 2年制のメカトロニクス科と情報システム科、6ヶ月の機械科があります。 来年度の募集定員は、メカトロニクス科20人、情報システム科が10人、機械科は、4月入校10人、10月入校10人となっています。 見学者のうち3人の高校3年生は、興味深そうに見学していました。 上伊那地域の工業出荷額は、県内3位でものづくりの集積地です。 伊那技術専門校の在職者対象の6か月の機械科は特に企業側からのニーズが高いということです。

-

小松総合印刷と市土地開発公社が土地売買契約へ

伊那市横山の株式会社小松総合印刷は事業拡大に備え伊那市土地開発公社と土地売買契約を今月31日に結びます。 小松総合印刷が新たに取得するのは、今の社屋の隣接地およそ3300平方メートルです。 金額はおよそ2700万円で将来の事業拡大に備えるための用地取得となります。 今回契約を締結する伊那市土地開発公社は解散するとの方針が決まっていて9月議会で議決後、10月に正式に解散となります。

-

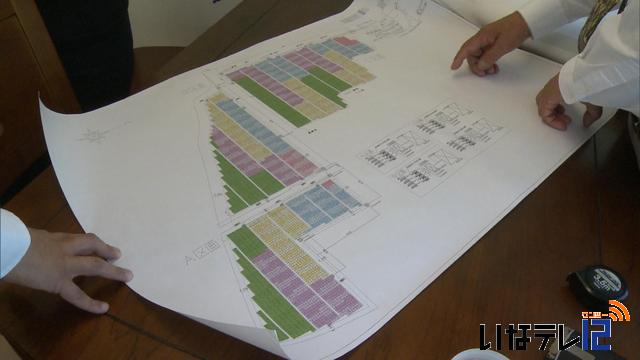

伊那市のメガソーラー計画 譲歩案提出

伊那市の片桐建設が西春近細ケ谷で進めているメガソーラー計画で、片桐建設は、民家に近いA区画と呼んでいる場所でのパネル設置をとりやめる譲歩案を住民側に示しました。 区画約2,600平方メートルを取りやめることにより、発電量は3割減る見通しです。 25日夜に3回目の住民説明会が開かれましたが、景観や環境が変化するなどと反発している一部住民との距離は縮まらなかったということです。 片桐建設は、土地の購入や太陽光パネルの発注で、すでに4億円を投資しているということで、住民側との埋まらない溝は、年内の操業開始に黄色信号をともしています。 片桐正会長は、26日記者会見を開き、客観的なルール作りの必要性や第三者機関の調整の必要性を訴えました。 片桐建設は、25日の説明会で住民側から出された要望について、書面で小出3区の区長あてに回答することにしています。 次回の説明会の開催日程は今のところ決まっていません。

-

業況判断指数悪化傾向

アルプス中央信用金庫がまとまとめた伊那谷経済動向によりますと今年4月から6月にかけての業況判断指数はマイナス35.2ポイントで前期より1.2ポイント悪化傾向が強まりました。 あるしんの取引先約200社を対象に行われている景気調査、伊那谷経済動向によりますと、今年4月から6月にかけての業況は良かったとする企業が10.9%、悪かったとする企業が46.1%、業況判断指数はマイナス35.2ポイントとなっていて前期より1.2ポイント悪化しました。 この結果についてあるしんでは金融政策の効果などを背景に次第に景気回復傾向へ向かうことが期待されているが、海外景気の下振れが国内の景気を下押しするリスクになっているとしています。 来期の見通しについては総合的には2.6ポイント改善すると予想していて、業種別では卸売業が11.1ポイント、不動産業が16.6ポイントと好調感が強まる予想となっています。

-

みのわ祭り 28日本番前に準備

夏祭りのシーズンとなりました。 伊那ケーブルテレビエリア内では、トップを切ってみのわ祭りが、28日に行われます。 会場となる松島区の工業団地周辺では、関係者がイベントの準備に追われていました。 今回のみのわ祭りは、25回目の節目を迎えます。 祭りは午後1時にスタートし、踊りは午後3時45分から、打ち上げ花火・手筒花火は、午後8時~9時まで行われます。 伊那ケーブルテレビでは、祭りの模様を、踊りを中心に午後3時30分から1時間45分に渡って生中継します。

-

南アルプス 携帯トイレ普及へ

伊那市は、山の環境負荷軽減を目的に、来年度から南アルプスの登山者に対し、北沢峠で携帯トイレを試験的に販売する計画です。

24日、市役所で開かれた定例記者会見で白鳥孝伊那市長が明らかにしたものです。

現在、南アルプスで伊那市が運営する山小屋、長衛荘や仙丈小屋には、合併浄化槽を備えたトイレが設置されています。

合併浄化槽は、携帯トイレに比べ、環境に対する負荷が大きく、設置する為の初期費用やランニングコストなど財政面への負担もかかります。

伊那市では、登山者が携帯トイレを持参し、各自持ち帰る事がよりベターな方策として、携帯トイレの普及を目指します。

来年度から南アルプスの登山者に対し、北沢峠で携帯トイレの販売と回収をする計画です。

市では来月3日と4日に南アルプスの北沢峠で、登山マナーの向上や自然保護を呼び掛けるイベントを開催する予定で、希望者には携帯トイレを無料配布する事にしています。 -

アルプス中央信用金庫箕輪支店 浴衣で対応

アルプス中央信用金庫箕輪支店では職員が24日浴衣で窓口対応をしました。

24日はアルプス中央信用金庫箕輪支店の職員8人が浴衣で窓口対応をしました。

箕輪支店での浴衣での対応は3年前からこの時期に行われています。

今年は、7月に伊那信用金庫と赤穂信用金庫が合併し、アルプス中央信用金庫となって10周年となることを記念するとともに、今週末行われるみのわ祭りを盛り上げようと24日行われました。

窓口では合併10周年の記念品も配布されました。

訪れた人は、「銀行は堅いイメージがあるが、華やかでいいと思う」と話していました。 -

展示スペースや観光案内の場に

伊那松島駅駅舎利活用検討委員会が22日箕輪町役場で開かれ、駅舎については町の観光案内や展示スペースとして活用していくとの方向性が確認されました。

22日は検討委員会のメンバー7人が伊那松島駅を視察し利活用について意見を交わしました。

4月からJR東海が駅員を置かなくなったことから現在は町が負担して臨時職員を置き、改札業務などにあたっています。

委員からは「駅舎が狭く多くの人が集まるスペースとして活用するのは厳しいのではないか」といった意見や「箕輪町の玄関口として町の情報が分かる場所にしてはどうか」などの声があがっていました。

委員会が町民から聞いた駅の利活用について、展示や販売、交流スペースとしての活用の他、飲食店の設置、イベント活動の拠点などの意見が寄せられました。

委員会ではすぐにできることとして展示スペースや町の観光案内の拠点とするとの方向性が確認されたほか駅舎隣の空き地の活用など長期的な検討もすることにしています。 -

資源を活かした地域づくり

伊那市高遠町と長谷地域で田舎暮らしを体験するエコツアーを毎年実施している東京のNPO法人環境文明21が11日、伊那市長谷総合支所で意見交換会を開きました。

意見交換会は人材や環境を活かして地域の活性化を図ろうと開かれたもので、地域住民を含む11人が集まりました。

意見交換では、高遠、長谷地区で観光や文化、スポーツなど様々な分野で活躍している人達に協力してもらってはどうかという提案や、

情報発信元として先月オープンした、ビジターセンターを活用して欲しいといった意見が出されました。

環境文明21では、長谷、高遠のファンを増やせるように、魅力あるエコツアーを計画する予定です。 -

祭ムード盛り上げ 大行燈設置

伊那まつりで使われる大行燈2基が、17日、市役所正面玄関前に設置されました。

大行燈は、まつりを盛り上げようと平成14年に製作されました。

高さ、およそ3メートル、重さは200キロの大行燈、市民踊りの際には、踊りエリアの南北の両端となる西町の春日公園下交差点とJR伊那北駅前交差点に設置されます。

本番となる来月3日までの間は、まつりムードを盛り上げようと市役所に設置されます。

この日は、市の職員らが、1時間ほどかけて組み上げ、2基の大行燈を完成させました。

伊那まつりの市民踊りは、8月3日土曜日に予定されています。 -

上伊那地域観光戦略会議

2017年までの長野県観光振興基本計画に基づく上伊那地域観光戦略会議が12日開かれ、今年度は、経営者協会上伊那支部との連携やおもてなしの向上に力を入れて取り組むことを確認しました。

戦略会議は、委員長に青木一男上伊那地方事務所長、観光関係団体の代表や大学、短大の有識者など14人で組織します。

上伊那は、観光客の数、観光消費額ともに、県内10広域の中で下位から3番目。

1日1人あたりの観光消費額、観光客の中の県外客の割合、宿泊客の割合は、最下位となっています。

そうした状況をふまえ今年度は、食と健康の産業観光プロジェクト分科会の活動として、経営者協会上伊那支部と連携し、より魅力的で付加価値の高いモデルコースの検討を進めます。

さらにおもてなし向上分科会を新たに設置して、広域ガイドの養成とネットワーク化で、満足度やリピーターを増やすためにホスピタリティーの向上につなげたい考えです。

委員からは、「人と人とのふれあいの中からリピーターは生まれる。風土や地域の歴史、伝統を掘り起こし誇りを持たないと、リピーターを増やしたり滞在型観光につなげることは難しい」といった意見がありました。 -

千葉県市川市の並木まき市議会議員がスワニー視察

完全地産商品「サクラコマ」の製造販売活動の視察のため、8日千葉県市川市の市議会議員が伊那市富県の有限会社スワニーを訪れました。

「サクラコマ」は、市内の企業や行政などが協同で開発した伊那市のご当地みやげ品です。

市川市議会の並木まき議員が、スワニーの社員と親しいことから訪れました。

町工場や行政が協力して商品を開発するものづくりへの姿勢を知り、市川市でも取り組みたいと考え、今回訪れたということです。

千葉県市川市のシンボルの花はバラで、サクラコマと同じようにバラでコマを作ることも視野に検討していくということです -

南ア林道バス営業所のおやきリニューアル

登山客などに親しまれてきた南アルプス林道バス営業所のおやきがヘルシーにリニューアルされました。

おやきは、長谷地域では、油で揚げるようにして焼くのが定番ですが、こちらは蒸してから焦げ目をつけます。

伊那市観光株式会社が経営する南ア林道バス営業所の中にある食堂では、仙流荘のスタッフ岩崎 厚子さんと、窪田 あき子さんがおやき作りをしています。

営業所では、20年ほど前からおやきを売り始めましたが、作り手がいなくなるなどして、途絶えたり再開したりを繰り返していました。

「この営業所の売りはおやきだから」という登山客の声を受けて、再びおやきを販売することになりました。

南アルプスに向かう登山客や降りてきた登山客から、小腹が空いたところにちょうどよいと好評だということです。

この日も、おやき目当ての客が訪れていました。

おやきは、全て100円であんこと野沢菜のほか、現在は期間限定のナスがあります。

その他、季節ごとにカボチャやきのこなども販売します。

このおやきは、林道バスが営業している11月上旬まで販売されています。 -

JA上伊那 伊那華の冷し中華発売

JA上伊那は上伊那産の小麦、ハナマンテンを使った冷やし中華を開発し販売を始めました。

30日は南箕輪村のファーマーズあじーなに試食コーナーが設けられました。

今回発売された伊那華の冷やし中華に使われている小麦、ハナマンテンは麺が伸びにくく、コシが強いのが特長です。

上伊那では平成19年から作付けが始まり昨年度の収穫量は1100トンでした。

伊那華の冷やし中華は食感や、コシの強さを楽しんでもらうため中太麺に仕上げています。

伊那華の冷やし中華は1パック3人分500円となっていてファーマーズあじーななどで販売されています。 -

路線価 18年連続下落

相続税などの算定基準となる、路線価が1日、国税庁から公表されました。

伊那税務署管内の最高路線価は伊那市のいなっせ付近で18年連続の下落となりました。

路線価は宅地に面している路線の1平方メートルあたりの標準額のことをいい相続税や贈与税の税額を算定する際の基準となります。

伊那税務署管内で最高路線価となるいなっせ付近は4万9千円で、率にして去年より3.9%下落しています。

箕輪町では国道153号八十二銀行箕輪支店付近が3万円で、3.2%の下落。

南箕輪村では伊那インターチェンジ付近が2万7千円で、

3.5%の下落となっています。

管内の最高路線価は18年連続で下落しているほか、県内10の税務署管内、全ての最高路線価が去年を下回っています。 -

広域観光推進を箕輪で研修

上伊那8市町村でつくる、上伊那観光連盟は広域観光の推進や受け入れ態勢のレベルアップを図ろうと、26日箕輪町内で研修会を開きました。

この日は、上伊那8市町村の担当者や観光関係者など、約20人が参加し箕輪町内の寺や箕輪ダムなどを視察しました。

このうち、南小河内の日輪寺では、地元のボランティアガイドが、無人となったこの寺を地域で守り、新たな名所にしよと取り組んでいる事や、県内では珍しい、3本の葉が出る松の木について説明しました。

県のまとめによりますと、昨年度、上伊那を訪れた観光客の数は、446万人で下伊那、木曽に続き県内10圏域で下から3番目に少ない数でした。

宿泊客はそのうち72万人で、これは、木曽につづき、下から2番目に少ない数となっています。 -

伊那市内一部店舗でレジ袋無料配布中止

長野県などは、環境にやさしいライフスタイルへの転換をめざしレジ袋を減らす取り組みを進めています。

伊那市内の一部のスーパーでもレジ袋の無料配布が24日から中止となりました。

狐島のAコープ伊那中央店では今日からレジ袋の無料配布が中止となりました。

買い物客の多くはマイバッグを持参していました。

無料配布中止にあたり、レジ袋を希望する人は1枚2円で購入することになります。

この取り組みは環境にやさしいライフスタイルへの転換をめざして長野県、事業者、消費者団体の3者で進めているものです。

市内ではAコープやアピタ伊那店がこの取り組みに登録し、今日から無料配布を中止としています。

県では、今後登録事業者を増やし、取り組みを拡大していきたい考えです。

尚、長野県世論調査協会が先月15日から今月5日まで行った県民の意識調査によりますと、マイバッグを買い物に「いつも持っていく」と答えたのは56%で、南信は60%でした。

レジ袋の有料化に「賛成」と答えたのは68%となっています。

県のレジ袋削減の取り組みについては、「知っている」と答えたのは48%で半数には達していません。 -

上伊那県税100億円超 4年ぶり

平成24年度の上伊那地方事務所管内の県税収入額は23年度に比べ9億2千万円・10パーセント増の101億1500万円となり、4年ぶりに100億円を超えました。

上伊那地方事務所が発表した、平成24年度の県税決算見込額によりますと、上伊那の県税収入額は23年度にくらべ、9億2092万円・10%増の101億1529万円となりました。

県税収入額が前年度を上回るのは5年ぶり、100億円を超えるのは4年ぶりです。

これは、法人県民税と法人事業税、個人県民税などが増収となったためです。

リーマンショックの影響で、平成21年度に県税収入が大きく落ち込み、以降減収が続いていましたが、今回増収に転じました。

増収となった理由について上伊那地方事務所では、法人ニ税は回復の兆しのある企業が増加したため、個人県民税は、年少扶養控除廃止による税金課税が増加したことによるものとみています。

なお未収金は滞納処分などにより、平成23年度にくらべ3,423万円減少の、3億6,337万円となっています。

52/(木)