-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルスに関する長野県からの情報です。

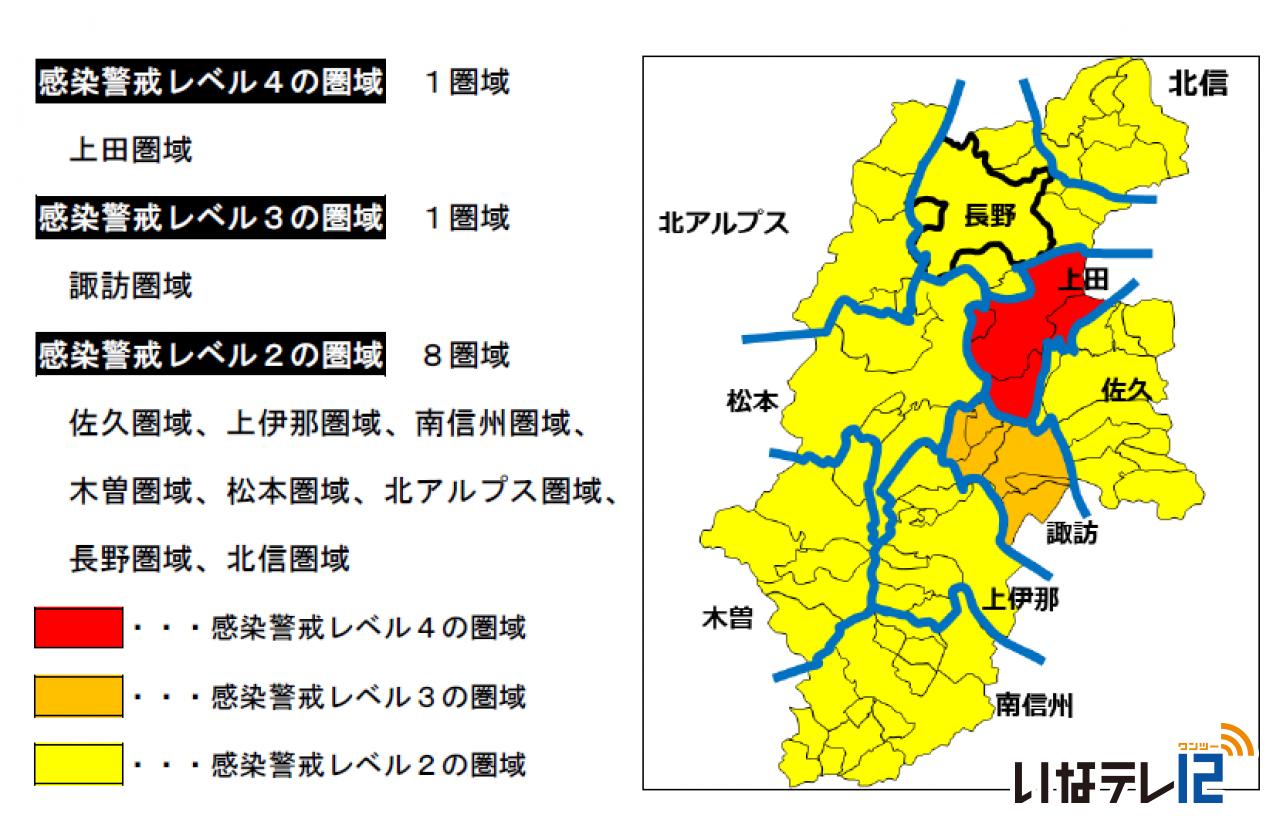

佐久圏域の人口 10 万人当たりの新規感染者数が 0.48人、長野圏域の人口 10 万人当たりの新規感染者数が 1.13 人と、いずれも 1.2 人を下回ったため佐久・及び長野圏域の感染警戒レベルを3から2に引き下げます。 -

「培窯の仕事だより」林さん作品展

伊那市高遠町の陶芸作家、林秋実さんの作品展「培窯の仕事だより」が、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、茶わんや皿など、およそ200点が並んでいます。

三重県出身の林さんは、益子焼で知られる栃木県などで修業したということです。

2006年に高遠町に移住し、工房と窯を構え、年に4回作品づくりに励んでいて、展示会を開くのは今年で12年目です。

この作品は、わらの灰を原料にした釉薬を使用しているということです。

林さんの作品展「培窯の仕事だより」は、14日(月)まで、かんてんぱぱホールで開かれていて、気に入った作品はその場で買うことができます。 -

おもてなしプリン×高遠焼コラボ第2弾

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」と高遠焼の器がコラボした敬老の日の限定商品が19日から販売されます。

こちらがコラボ商品です。

高遠焼の夫婦茶碗におもてなしプリンが入っています。

価格はセットで税込み3,000円です。

こちらは、ほうじ茶プリンに、小皿と箸置きがついたセットです。

価格は税込み3,000円です。

ほうじ茶プリンは、大芝の湯が伊那市御園のお茶屋いちえとコラボした商品です。

7日は、伊那市高遠町にある高遠焼の陶芸家、浦野真吾さんの工房で商品がお披露目されました。

大芝の湯の原賢三郎さんが、上伊那の伝統工芸を応援しようとコラボ商品の企画を始め、去年は夫婦茶碗のみを販売しました。

今回は、去年お茶屋いちえとほうじ茶プリンとしてコラボしたことがきっかけで、小皿と箸置きの第2弾が企画されました。

おもてなしプリンと高遠焼のコラボ商品はそれぞれ限定25セットで、予約販売となります。

予約は7日から受け付けていて、引き渡しは19日から21日までの3日間となります。

大芝の湯 電話:76-2614

-

「井月をめぐる旅」特別展

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人井上井月に関する紀行文と版画の展示が、伊那市の創造館で開かれています。

会場には、2011年から2012年の間に、信濃毎日新聞で連載された飯田市出身の俳人、相子智恵さんによる井月をめぐる紀行文と、その文章をテーマに作られた版画など24点が並んでいます。

版画は、佐久市の作家、田嶋健さんが、相子さんの紀行文をテーマに制作しました。

特別展「井月をめぐる旅」は、今月12日にオンラインで開かれる、井月を偲ぶイベント、井月さんまつりにちなんで創造館が開いたものです。

特別展「井月をめぐる旅」は、11月30日(月)まで、創造館1階特別展示室で開かれています。

-

大芝高原でテイクアウトフェス

南箕輪村観光協会会員の飲食店が集まり、テイクアウト料理を出品するイベントが6日、大芝高原味工房で開かれました。

このテイクアウトフェスは、新型コロナの影響を受けた飲食店の売り上げ向上につなげようと、村観光協会が開いたものです。

観光協会会員の7店舗が集まり、弁当などを販売しました。

フェスは先月から開かれていて今回で2回目です。

訪れた人は、店主と話をしながらお気に入りを買い求めていました。

村観光協会によりますと、6日は村内外からおよそ300人が訪れたということです。

テイクアウトフェスは、10月4日(日)にも予定されています。

-

大出区戦没者慰霊祭

日清日露戦争、太平洋戦争で亡くなった人の霊を慰める箕輪町大出区の戦没者慰霊祭が5日、大永寺で行われました。

慰霊祭には戦没者の遺族や地区の役員など45人ほどが参列し、慰霊碑の前に花を手向けました。

戦没者慰霊祭は大出社会福祉協議会が3年に一度行っています。

大出区では太平洋戦争などで33人が命を落としていて、大永寺に慰霊碑が建立されています。

大出社会福祉協議会の小林五助会長は「戦後75年の歳月が過ぎたが、二度と悲劇を繰り返すことのないよう邁進することが私たちの責務だ」と話していました。

大出区遺族会の田中一弥会長は「多くの御霊が犠牲となったことを忘れず悲惨な歴史から学び教訓を次世代へ継承していきたい」と話していました。

-

長寿祝い白鳥市長が訪問

今年度100歳となる高齢者の長寿を祝う伊那市の長寿者訪問が5日から始まりました。

5日は、白鳥孝伊那市長が伊那市長谷の北原秀雄さん宅を訪れ祝い状や肖像画を贈りました。

北原さんは、大正9年10月18日生まれの99歳で来月100歳を迎えます。

現在は長男夫婦と3人暮らしをしています。

北原さんは戦時中の昭和20年1月に石川県金沢の部隊に入隊しました。

終戦後は、農業で生計を立ててきたということです。

3年ほど前までは、庭の草取りや花の手入れをしていたということですが現在は、週に1度デイサービスに通うことが楽しみの一つだということです。

白鳥市長は「ずっとお元気でいてください」と激励していました。

伊那市で今年度中に100歳以上になるのは男性13人、女性70人の合わせて83人で、最高齢は男性・女性ともに104歳となっています。

-

バラを中心とした特別展

山岳写真家の津野祐次さんが撮影したバラの写真を中心とした特別展が伊那市高遠町の信州高遠美術館で5日から始まりました。

会場には、高遠町のしんわの丘ローズガーデンで撮影したバラの他、南アルプスを撮影した写真など87点が飾られています。

当初は、今年6月に予定されていたバラサミットに合わせて写真展を開催する計画でした。

しかし、新型コロナの影響でサミットが中止となったため、この時期の開催となりました。

バラの写真は、津野さんがおととしから撮りためたもので、主に6月中の見ごろのバラを中心に撮影したということです。

会場には、一輪ずつ種類別に撮影したバラも展示されています。

5日は、作品を説明するギャラリートークも行われました。

津野さんは、「しんわの丘ローズガーデンの特徴が最大限にだせるよう何度も足を運んでシャッターを切った」と話していました。

津野祐次さんの写真展は、11月8日まで信州高遠美術館で開かれています。

-

「自宅で敬老の日を楽しんで」

新型コロナウイルスの影響で地域の敬老会が中止となる中、自宅で健康長寿を祈願してもらおうと、伊那市坂下の和菓子店菊香堂、日本茶専門店カク万伊藤園、蕎麦居酒屋亀が協力し、コラボ商品をつくりました。

こちらがコラボ商品です。

手打ちそば2人前、熟成茶、紅白ネコまんじゅうに菊の和菓子と最中が入った亀セットと、熟成茶と紅白ネコまんじゅうなどの鶴セットがあります。

亀セットは30セット限定で、価格は税込み3,200円です。

鶴セットには数量制限はなく、価格は税込み2,000円です。

4日は、3店舗の社長が伊那市の伊那商工会館に集まり販売の概要を説明しました。

コラボ商品はいずれも5日から3店舗で電話予約を受け付けます。

鶴セットは6日から販売、亀セットは20日と21日の2日間限定です。

注文後、菊香堂とカク万伊藤園で受け取ることができます。

電話:蕎麦居酒屋亀72-2130

菊香堂72-2751

カク万伊藤園72-2527 -

上伊那地区の高校で文化祭

上伊那各地の高校で、新型コロナウイルスへの感染対策を行っての文化祭が始まりました。

このうち、伊那市の伊那弥生ケ丘高校では、「第61回弥生祭」が始まりました。

テーマは「この青春が繋ぐもの」です。

初日の3日は、新型コロナの影響を受ける飲食店を応援しようと、昼食にテイクアウト料理を食べる企画が行われました。

全校生徒と教職員合わせて671食分が用意されました。 協力したのは、箕輪町から中川村までの32店舗で、一律税込み800円で料理を提供しました。

密を避けるために、料理が届いた店舗から順に生徒たちが料理を受け取っていました。

それぞれ自分のクラスに戻り、友人との食事を楽しんでいました。

弥生祭は、当初6月に予定されていましたが、新型コロナの影響で中止となりました。

それでも高校生活の思い出を作りたいと生徒たちが独自に活動し、9月開催にこぎつけました。

一般公開は行わず、例年の4日間を2日間に短縮しています。

雰囲気を盛り上げようと、ガラス窓にアートを施したり、天井に飾り付けを行うなどしています。

また、密を避けるために、牛乳パックで椅子を作り、ソーシャルディスタンスをとる工夫をしています。

弥生祭は4日までで、4日はステージパフォーマンスや後夜祭が行われる予定です。

-

伊那中 図書館コンサート

伊那市の伊那中学校吹奏楽部は、新型コロナの感染拡大で発表の機会が少なくなる中、伊那図書館で8/29、ミニコンサートを開きました。

図書館の1階ホールに演奏会場が用意され、伊那中学校の吹奏楽部が5曲を披露しました。

新型コロナウイルスの感染拡大により発表の機会が失われた生徒たちに演奏を披露してもらおうと、伊那図書館が声掛けをして実現しました。

7月に続いて2回目の演奏会です。

コンサートはマスク着用、手指の消毒、検温を行い、新型コロナ対策をとって一般にも開放されました。

生徒たちは、手拍子や踊りを交えながら、趣向を凝らしたステージを披露しました。

伊那図書館では、「人の前で発表する機会を提供出来たらと考えた。普段、図書館に訪れる機会のない人にも来てもらえる良い企画になった」と話していました。

-

バス停アート最終仕上げへ

伊那市高遠町の国道152号沿いで、東京芸術大学の大学院生が地域と協力して進めているバス停アートの最後を飾る作品の仕上げが3日から行われています。

最後の作品となるのは、国道152号沿いの高遠北小学校前バス転向所です。

3日は、中心となって進めている東京芸術大学大学院2年の高井碧さんと高井さんの友人の江間春花さんが作業を行いました。

バス停アートの取り組みは、東京芸大と高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会が一緒になって新たなシンボルにしようと去年11月から取り組んでいます。

バス停22カ所のうち21カ所が完成しています。

3月末までに22カ所すべてが完成する予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で仕上げ作業はこの時期に延期となりました。

また、地域の子どもたちと一緒に最後の作品を仕上げる予定でしたが感染予防のため関係者のみで作業を行うことになりました。

最後のバス停のデザインは、魚をテーマにしました。

鱗の部分は黒板の質感が作れる塗料が使われます。

これによりチョークで文字や絵などを書くことができるということです。

最後の作品は今週末に完成する予定です。

今後、写真やコンセプトなどを記載したバス停マップを製作する計画です。

-

ヘブンリーブル―咲く

箕輪町上古田で青いアサガオ、ヘブンリーブルーが咲いています。

ヘブンリーブルーは、上古田の農業従事者らでつくるこれからの農業林業を考えるEグループが遊休農地を利用して育てています。

花は9月いっぱい楽しめるということです。

-

ソロプチミスト伊那 10万円寄付

国際ソロプチミスト伊那は、創立25周年の記念事業の一環で、伊那市に10万円を寄付しました。

8月17日は、国際ソロプチミスト伊那の塚越愛子会長と25周年委員長の原孝子さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に10万円を手渡しました。

国際ソロプチミストは女性の地位向上や世界平和などを目的に活動する奉仕団体です。

伊那のクラブは1995年に結成し、上伊那の23人が所属しています。

今回は25周年事業の一環で来年3月に完成する環状南線への植樹費の一部として伊那市へ10万円を寄付しました。

塚越会長は「ささやかな事しかできませんが、継続していく事で地域貢献の一助になれればうれしいです」と話していました。

白鳥市長は「たいへんありがたい。大切に使わせて頂きます」と話していました。

伊那市では今回寄付された10万円で、伊那市西町の県道と環状南線の交差点付近に木を植える事にしています。

-

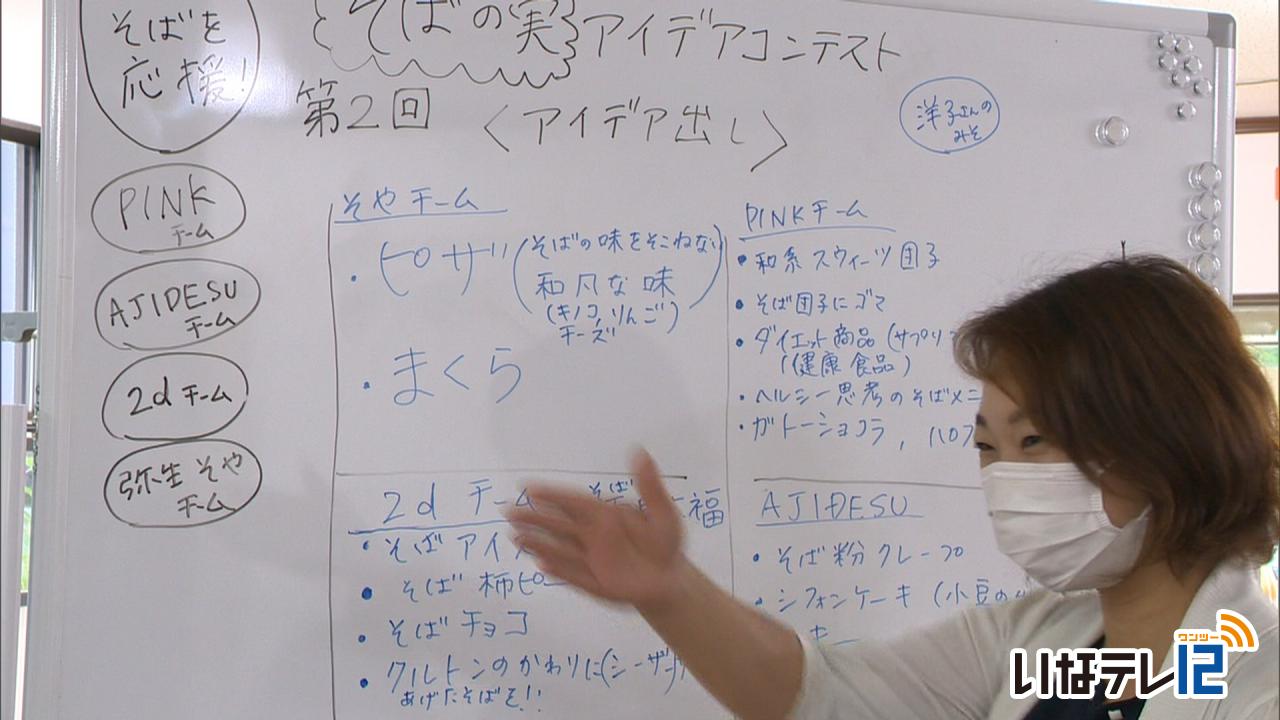

そばの実アイディアコンテスト

上伊那の高校生を対象に、伊那市荒井のそば店、「和そばカフェ」のそばの実を活用した商品開発のアイディアコンテストが8月7日、テレビ会議システムを使ってオンラインで行われました。

この日は、テレビ会議システムを通して伊那弥生ケ丘高校の生徒12人がアイディアを発表しました。

南箕輪村の農産物直売所ベジかけるでは、そばの実アイディアコンテストを主催したキャリアコンサルタントの富岡順子さんや2030SDGs公認ファシリテーターの澤西光子さん、和そばカフェの唐沢洋子さんが生徒たちの発表に耳を傾けました。

新型コロナウイルスの影響で、そばの消費量が減ったことを受け、和そばカフェでは、多くの人に食べてもらえるようなアイディアを求めていたところ、富岡さんが、アイディアコンテストを提案しました。

生徒たちからは、そばを使ったピザや、パフェなどのアイディアが出されました。

和そばカフェの唐沢さんは「すぐにかたちにできるアイディアなどをいただきありがたい」と話していました。

この日出されたアイディアをもとに、今後試作品づくりが行われることになっています。 -

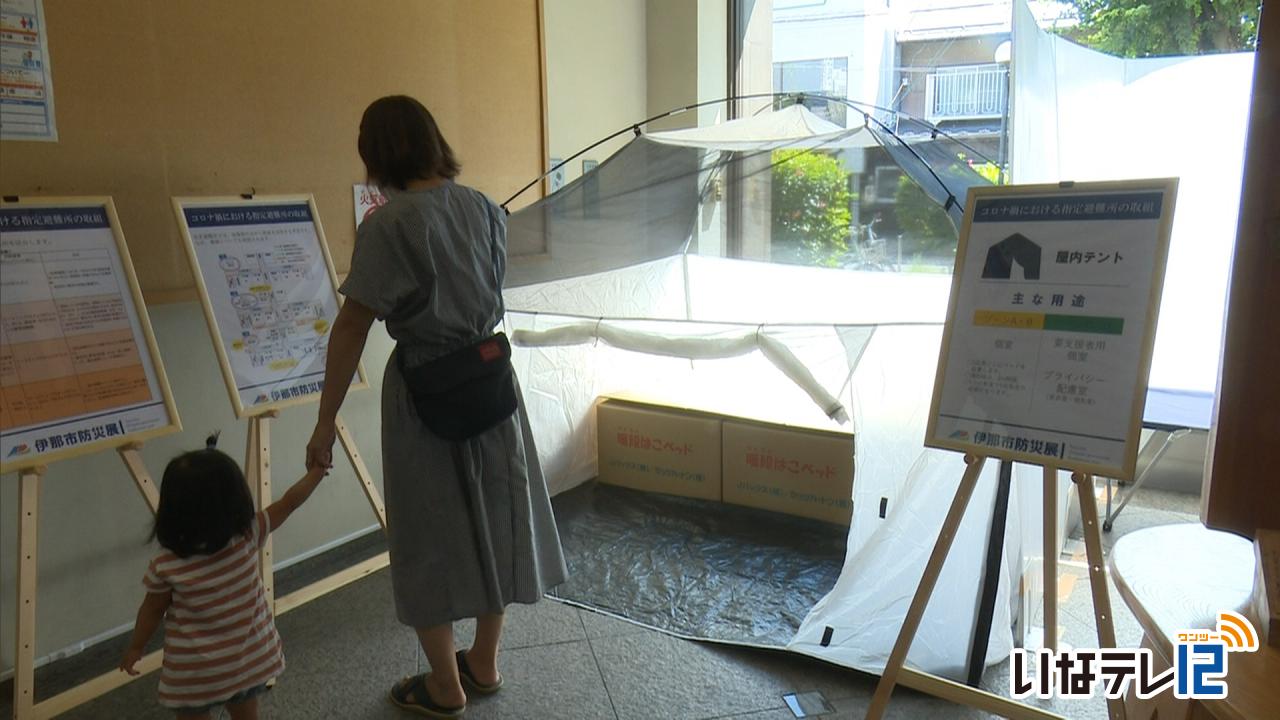

伊那図書館で防災展

9月の防災月間にあわせ、避難所での新型コロナウイルス対策などを紹介する防災展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には、コロナ禍における指定避難所の取り組みを紹介したパネルや、避難用のテントなどが並んでいます。

避難場所と避難所の違いを説明したものや、避難先で記入する健康チェックシートなどのパネルが並んでいます。

伊那図書館に訪れた、親子連れなどに防災への関心を持ってもらおうと、伊那市が開いたものです。

市では、「パネルを見て実際の避難の流れを知ってもらい、災害時の対応などに備えてもらいたい」と話していました。

防災展は、11月1日(日)まで、伊那図書館で開かれています。

-

小坂さんと中村さん 2人作品展

ステンレス工芸作品を手掛ける伊那市の小坂洋一さんと、焦がし絵作品を手掛ける箕輪町の中村雄三さんの作品展が、南箕輪村のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で1日から始まりました。

会場には、小坂さんの作品16点と中村さんの作品18点が展示されています。

小坂さんは、50年間ステンレス加工の仕事で培った技術を活かし、2007年から作品づくりをしています。

薄いステンレスを1,300度~1,400度の熱で溶接し、幼いころの思い出や時事問題を作品として表現しています。

こちらは、疫病退散で話題となっている妖怪「アマビエ」です。

隣には、小さめのマスクをした男性が、新型コロナの終息を願い手を合わせています。

中村さんの作品は、熱した金属で木の板に焼き目をつけていく「焦がし絵」という技法で、温度調節をしながら線の太さや濃さを変えているということです。

共に長野工芸美術会の会員で、2人での展示は3回目です。

作品展は30日水曜日まで、南箕輪村南原のコーヒー&ギャラリーなごみの樹で開かれています。 -

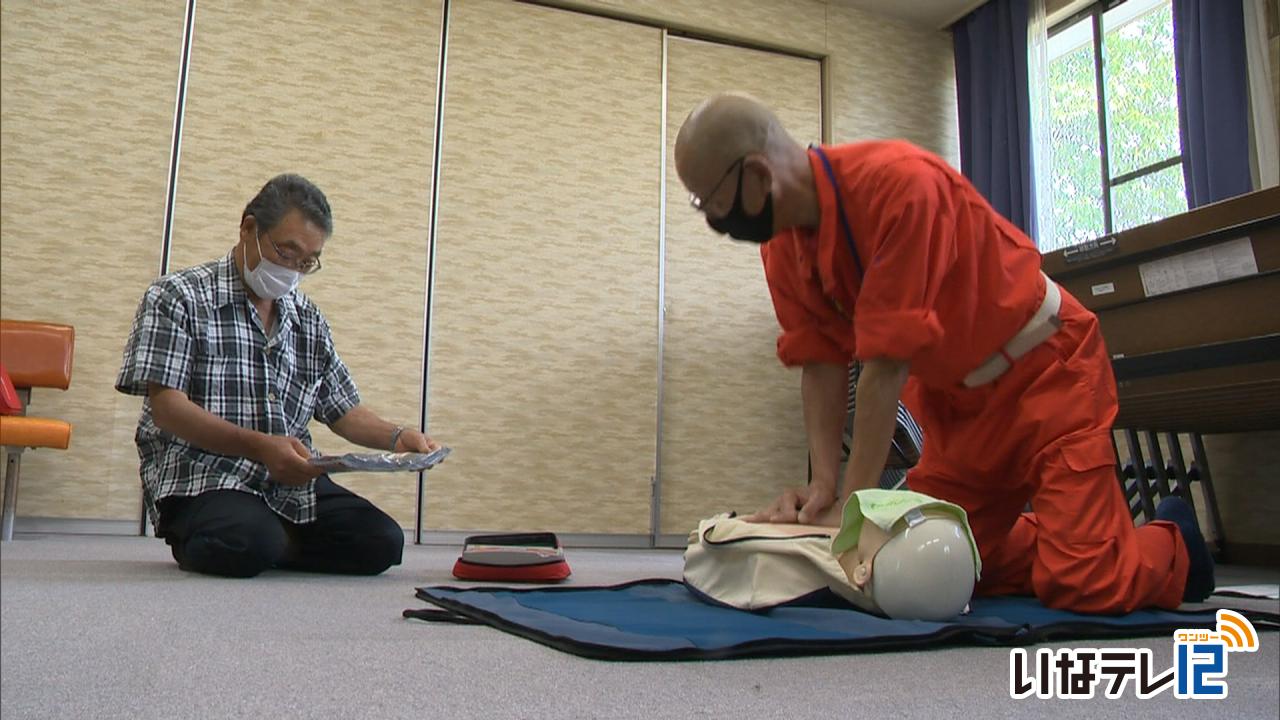

コロナ対策取り入れた救命講習会

伊那市西箕輪の上戸集落センターで、救急車が到着するまでの応急手当に、新型コロナウイルス対策を取り入れた救命講習会が、2日、開かれました。

講習会は、上戸区と境区の応急手当普及員を対象に合同で開かれました。

指導したのは、境区で、上伊那広域消防本部応急手当普及員の中村あかねさんです。

新型コロナ対策を取り入れた応急手当は、傷病者を発見したとき、タオルやハンカチなどで口元を覆うことと、大人に対して人工呼吸を行わないことです。

参加者は、実際の状況を想定しながら訓練していました。

中村さんは「今までのやり方に加えて感染症対策を行ってほしい。普及員は、清潔なハンカチを車に置いたり、持ち歩いたりしてください」と話していました。

-

二七の会がフナ収穫

伊那市御園の住民有志でつくる二七の会は休耕田で育てたフナを

30日収穫しました。

収穫作業では会員が40アールの休耕田に張った水を抜き流れてきたフナを集めていました。

5月にフナの親を放し卵からかえった稚魚を育ててきたもので今年は40キロほどが獲れたということです。

去年は水路から入った鯉にフナが食べられ収量が減ったことから

今年はネットを張り鯉の侵入を防いだということです。

二七の会は現在17人で会員同志楽しみながら活動を続けていて今年で発足10年目となります。

収穫したフナは煮付けにして会員で味わうほか地区の集まりで

振舞うということです。

-

新型コロナ 県内で新たに12人感染確認

長野県内で新たに12人が新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、長野県と長野市が30日に発表しました。

感染が確認されたのは千曲市で5人、上田市で3人、長野市で2人、茅野市と小県郡青木村でそれぞれ1人の合わせて12人です。

千曲市の5人は20代~50代の男女、上田市の3人は40代男性2人と50代女性、茅野市は40代の男性、青木村は30代の男性です。

長野市では、50代男性と20代男性の2人の感染が確認されました。

濃厚接触者の合計は、22人です。

県内で感染が確認されたのは249人となっています。

午後2時現在の県内の入院者数は87人、入院予定は11人です。 -

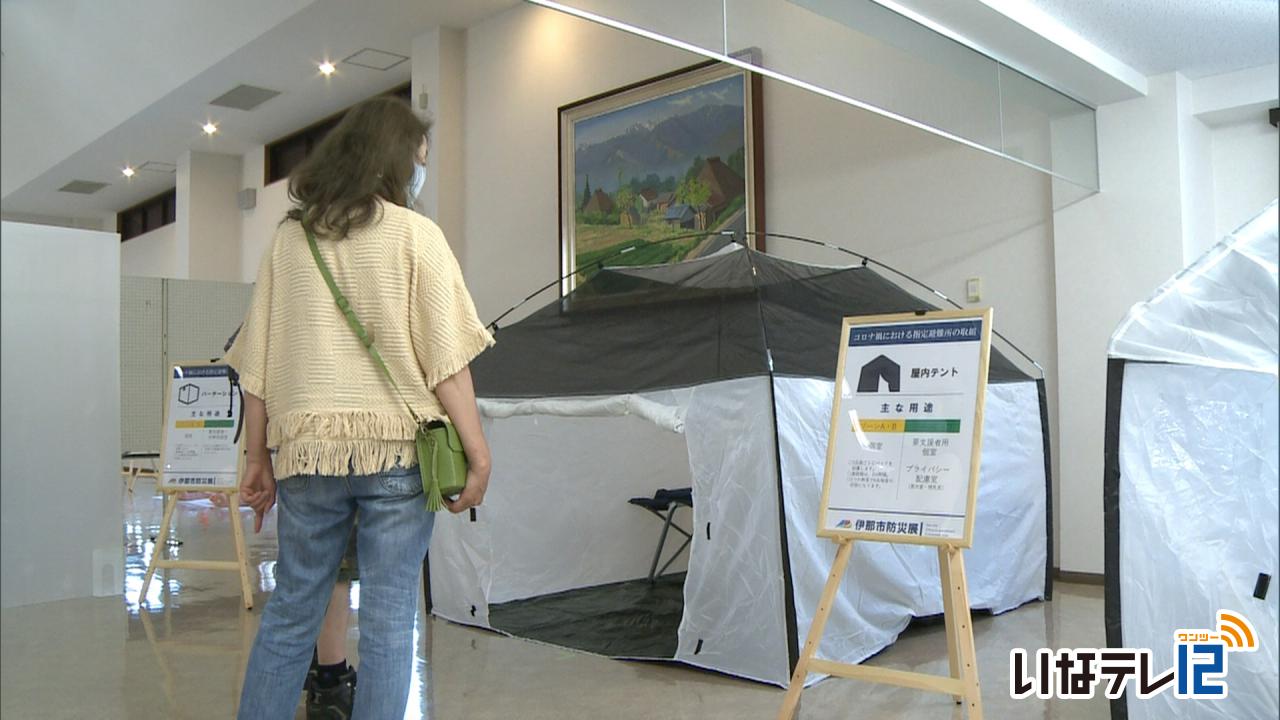

コロナ対策紹介 伊那市防災展

指定避難所でのコロナ対策の取り組みなどを紹介した伊那市防災展が高遠町の総合福祉センターやますそで開かれています。

避難所に避難してきたとの想定で、会場を訪れた人たちは検温を行い健康チェックリストに記入します。

防災展ではコロナの感染者や症状のある人が避難するテントやパーテーションが紹介されています。

テントの中には段ボールのベッドも置いてあります。

伊那市では避難所の運営をコロナの感染者、症状のある人、高齢者や障がい者など支援が必要な人、一般の人の4つの居住区分にわけて行う事にしています。

避難所とは別に、親戚や知人宅など他に避難できる場所について考えるよう促すパネルも展示されています。

伊那市防災展は、新型コロナ感染拡大予防のため総合防災訓練が中止となった事を受け、地域防災力の維持向上を目的に開かれています。

あす30日と来週末の9月5日と6日に伊那市高遠町の総合福祉センターやますそで開かれます。

時間は午前9時から午後5時までです。

-

広島風お好み焼きを無料提供

伊那市荒井錦町新地の居酒屋 芽里は新型コロナウイルスの影響で活気を失っている地域を元気づけようと25日から28日までの3日間限定でお好み焼きの無料提供を行いました。

芽里はお好み焼きと一緒に焼きそばを焼く、広島風お好み焼きが人気の居酒屋です。

オーナーの渡辺伊代さんは伊那市で30年にわたり飲食店を切り盛りしてきました。

平成21年に新規開店し飲み放題食べ放題の店としてファンを増やしてきました。

今年春先に店をリニューアルしましたが新型コロナウイルスの影響で休業を余儀なくされました。

今月8日にテイクアウトでようやく営業再開にこぎつけたことから店のある錦町の人達や常連客に喜んでもらおうとお好み焼きの

無料提供を行いました。

無料提供最終日の28日も近くの人や常連客が訪れていました。

店の近くに住む高齢者宅には渡辺さん自らお好み焼きを届けます。

期間中ボランティアで店の手伝いをした常連客です。

広島風お好み焼きは通常750円で3日間で約100皿を提供

したということです。

芽里では9月から、水曜日から土曜日はコロナ対策をして店を開けることにしていて渡辺さんは「たくさんの人に支えられて続けることができた。これからもがんばります。」と話していました。

-

29日に農家応援直売会開催

22日のひょうなどの被害を受けた箕輪町の農家を応援する、農家応援直売会が29日、大出のみのわテラス近くの特設販売所で開かれます。

直売会は、強風やひょうの被害を受けた上古田、下古田、八乙女、大出、沢の農家がりんごやぶどうを出品し、通常より割安価格で販売します。

会場は、沢の果樹農家、髙田知行さんの畑です。

被害にあった農家、髙田さんの果樹園では、りんごとぶどうあわせて1.2ヘクタール育てていましたが、強風やひょうの影響で収穫量は例年の1割に落ちこみました。

箕輪町によりますと、22日のひょうなどによる町内の農家全体の被害額はおよそ850万円で、「つがる」などの収穫の時期を迎えた品種に傷が入った他、ぶどうは中身が潰れたものもあるということです。

29日は、被害を受けた5つの地区のうち、髙田さんのみが出店することになっていて、時間は午前9時から10時半まで、売り切れ次第終了するということです。 -

池上さん宅でヨルガオ見ごろ

伊那市狐島の池上晃さん宅で、夜に花を咲かせ、日の出とともに散るという「ヨルガオ」が見ごろとなっています。

昨夜6時半ごろ、池上さんの自宅で鉢植えされたヨルガオが花を開いていました。

池上さんによりますと、4年前に松本市の知人から苗を譲り受け、自宅の庭で育ててきたということです。

花は、午後6時ころから徐々に咲き始め、日の出とともに散るということです。

ヨルガオは今週いっぱい楽しめるということです。

-

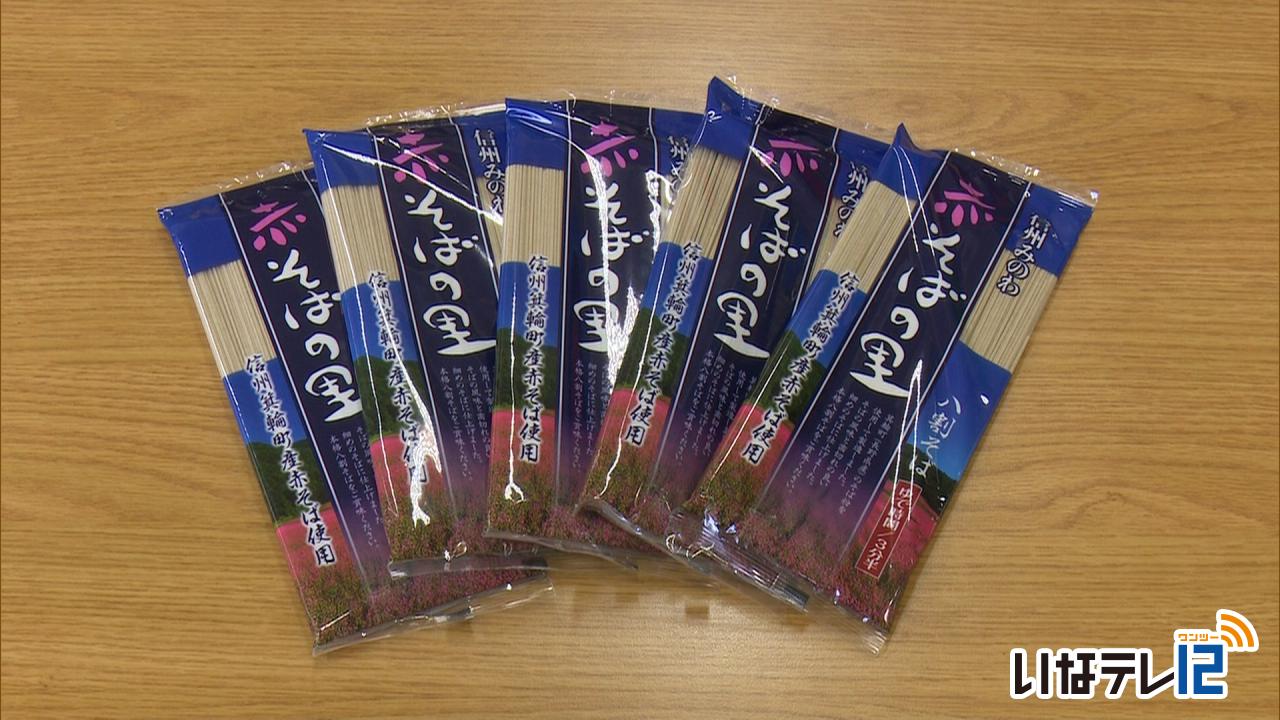

箕輪町赤そばの乾麺完成

箕輪町は、町の観光名所の一つである赤そばの里をPRしようと赤そばの実を使った、二八そばの乾麺を作りました。

こちらがその乾麺です。

1袋200グラム入りで、400円です。

箕輪町のPRに役立てようと乾麺作りを企画し、去年12月から商品開発をしてきました。

赤そばは、古田の里赤そばの会、中部営農組合上古田支部、営農集落長岡が栽培しています。

町オリジナルのそばの乾麺「赤そばの里」は、およそ4800袋作られました。

販売開始は9月中を予定していて、日帰り温泉施設ながたの湯などで購入できるということです。

-

やまとわが「信州経木Shiki」販売

伊那市の木工業、やまとわは、地元産のアカマツを使った日本古来の包装材、経木の新ブランドを立ち上げました。

「信州経木 Shiki」と名付け、8月から販売しています。

こちらがその経木です。

ロングは長さ48センチ、幅15センチで、20枚入りが650円、50枚入りが1250円です。

ショートは長さ24センチ、幅15センチで20枚入りが480円、50枚入りが930円です。

経木は、食材を包んだり、料理の下に敷いたりして使うことができます。

やまとわのオンラインショップで8月から販売しています。

26日は、やまとわの中村博社長らが市役所を訪れ、白鳥孝市長に完成を報告しました。

地元産のアカマツを薄く切った包装材で、0.18ミリだということです。

白鳥市長は「CO2削減や脱プラスチックへの入り口の一つでもある。これからの展開が楽しみです」と期待を寄せていました。

市では、市内飲食店にやまとわの経木のサンプルを配り周知していきたいとしています。 -

詐欺被害防ぎコンビニに感謝状

特殊詐欺被害を未然に防いだとして、伊那市内の2つのコンビニエンスストアに、伊那警察署から感謝状が贈られました。

8月7日は、伊那警察署の山田正幸副署長が、セブンイレブン伊那中央店を訪れ、オーナーの原 誠太郎さんに感謝状を手渡しました。

先月23日の深夜2時に、伊那市在住の70代の女性が1人で来店し、3万5千円分の電子マネーを購入しようとしたところ、不審に感じた男性従業員が女性から話を聞き、警察に通報して詐欺を未然に防いだということです。

-

大芝まつりポスター図案表彰式

新型コロナウイルスの影響で中止となった、今年の大芝高原まつりのポスターなどで使う予定だった図案の表彰式が22日、南箕輪村の大芝高原味工房で行われました。

この日は、最優秀賞と優秀賞を受賞した、南箕輪中学校美術部の生徒らが味工房を訪れ、大芝高原まつり実行委員長の唐木一直村長から賞状が手渡されました。

ある生徒は、「ポスターを制作してきた3年間で、初めて最優秀賞をとることができました」と話していました。

唐木村長は「まつりは中止となったが、図案はこれからも引き継がれていきます。村を思って作って頂きありがたい」と感謝していました。

今年は37作品の応募があり、最優秀賞4点、優秀賞4点が選ばれました。 -

上伊那陸上競技記録会 中学生の部

第55回上伊那陸上競技記録会の中学生の部が、23日、伊那市の陸上競技場で開かれました。

記録会には、上伊那の中学生およそ250人が出場しました。

上伊那陸上競技協会では、毎年この時期に2週続けて「上伊那陸上競技記録会」と「上伊那選手権」を開いていますが、今年は新型コロナの感染防止のため、この大会のみの開催となりました。

23日と30日の2日間の日程で、23日は中学生の部が、30日は一般・高校生・小学生の部がそれぞれ行われます。

中学生の部は、男女100mや男子1500m、女子800メートルなど15種目が行われ、選手たちは自己ベスト更新を目指していました。

上伊那陸上競技協会では、「新型コロナの影響で思うように競技ができなかった選手も多いと思う。来月の新人戦県大会に向けて課題を見つけてほしい」と話していました。 -

伸和コントロールズ バラと伊那の四季を写真集に

伊那市高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社は、高遠しんわの丘ローズガーデンと伊那の四季を収めた写真集を製作しました。

写真集「ブーケ 季節を束ねて」は、しんわの丘ローズガーデンに咲く約270種類3,000株のバラの他、伊那の四季折々の景色を写したものです。

品種やバラにまつわる歴史、撮影した場所の説明が添えられています。

写真集は、バラ園を運営する伸和コントロールズが、企画・製作しました。

今年6月に開催予定だったばらサミットに向けて製作しましたが、新型コロナの影響でイベントが中止となりました。

園内では、10月上旬にかけて秋のバラが見ごろを迎えますが、遠方からの来場が難しい状況が続いていることから、この本を通じて伊那の魅力を伝えたいと話します。

写真を撮影したのは、長谷を拠点に活動する山岳写真家の津野祐次さんです。

おととしから撮りためたもので、津野さんは「この地域ならではの美しいバラを見て欲しい」と話します。

9月5日からは、バラを中心とした津野さんの写真展が信州高遠美術館で開かれることになっています。

写真集は1冊2,200円で3,000部製作し、園内のバラ茶屋の他、杖突峠の峠の茶屋などで販売しています。

102/(火)