-

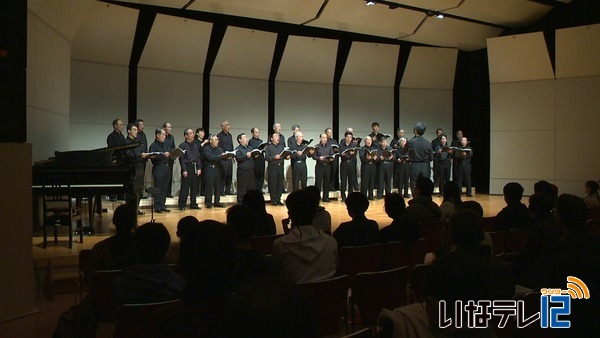

アルプス男声合唱団 演奏会

上伊那の男性でつくるアルプス男声合唱団の演奏会が伊那市のいなっせで18日に開かれました アルプス男声合唱団は2007年に発足し去年10周年を迎えました。 現在は、伊那市を中心に35人の団員がいて月に2回練習に励んでいます。 演奏会は、10周年を記念し開かれたもので童謡や合唱曲など18曲を披露しました。 ホールには男性ならではの力強い低音が響いていました。 団長の北沢理光さんは「よくここまで続くことができた。まとまりのある合唱団になり、ますます頑張っていきたい」と話していました。 アルプス男声合唱団は、11月に横浜国立大学のOBでつくる男声合唱団横浜グリークラブとのジョイントコンサートを予定しています。

-

箕輪町起業女性6人 南箕輪でイベント開催

箕輪町の子育て中で起業した女性6人は、美容や癒しに関するイベント「おいでヨ♪おでかけマルシェ♪」を、21日に南箕輪村の直売所村の駅で行いました。 会場には、素肌にデコレーションを施すアート「ボディジュエリー」や、カラフルな砂で置物を作る「サンドアート」、「似顔絵」など6つの体験ブースが並びました。 イベントは、箕輪町の30代から40代の子育て中の母親6人が企画したもので、それぞれが美容師や似顔絵師として仕事をしています。 サンドアートのブースでは、15色ある砂の中から4色選び、思い思いに敷き詰めていました。 ヘアアレンジのブースでは、美容師から編み込みの方法を教わっていました。 代表の浦野香緒里さんは、「悪天候の中多くの人に足を運んでもらい、それぞれの活動を知ってもらえる機会になってよかった」と話していました。

-

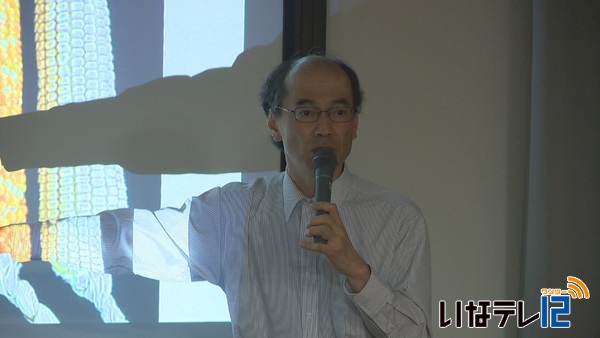

種子法廃止を前に種子に関する講演会

種子の安定供給を都道府県に義務付けてきた国の主要農作物種子法が3月31日に廃止されることを受け、「種子」ついて学ぶ講演会が、21日、伊那市の伊那図書館で開かれました。 講演会では、東京都在住でフリーランスとして世界の食の問題を取り上げている印鑰智哉さんが、種子法廃止に伴い今後起こりうることなどについて話をしました。 種子法は、米や麦、大豆などの主要作物について、優良な種子の安定的な生産と普及を「国が果たすべき役割」と定めている法律です。 この種子法を「民間の品種開発意欲を阻害している」として、国は廃止することに決めました。 印鑰さんは、「世界の大手バイオ化学メーカーが、遺伝子組み換え作物の種を普及させるために種子企業の買収を進めている。今後そのような企業から種を買わなければならないことも起こりうる。」と話していました。 講演会は、自然食の普及を目指す市内の母親らでつくる虹の市実行委員会「えん」が開いたもので、会場いっぱいとなるおよそ80人が集まりました。

-

最高気温22.2度 5月下旬並み

26日の伊那地域の最高気温は平年より10.1度高い22.2度と5月下旬並みの暖かい陽気となりました。 伊那市の春日公園です。 昼時には、家族や友人たちと敷物を広げて弁当を食べる姿が見られました。 長野地方気象台では、しばらくは暖かい日が続くと予想しています。

-

上伊那観光連盟総会 解散を承認

市町村や事業団体などでつくる上伊那観光連盟の総会が、26日、伊那市役所で開かれ、来年度での解散が承認されました。 総会には、委員10人が出席しました。 上伊那では、各市町村や団体が連携して広域観光を図る上伊那地域連携DMOの設立を、今年10月1日を目途に進めています。 それに伴い、上伊那観光連盟の解散が承認されました。 解散までの事業計画案として、外国人観光客を対象に満足度調査を実施することや、上伊那の魅力を再発見するパンフレットを作成することなどが示され、承認されました。

-

K-kids Dancing Festival 練習の成果を披露

伊那市西町のK-kidsダンススタジオの発表会が25日に箕輪町文化センターで開かれました。 幼児から大学生、保護者まで、およそ150人が日頃の練習の成果を披露しました。

-

高遠町図書館がベスト地域拠点賞

伊那市の高遠町図書館が参加する長野ブロックは、文化・教育・地域情報資源の創生とオープンデータ化に取り組んだとして、アーバンデータチャレンジ2017でベスト地域拠点賞を受賞しました。 高遠町図書館は、古地図を活用したアプリ「高遠ぶらり」の制作や、インターネット上の百科事典「ウィキペディア」に記事を書き込むイベントの開催などを行ってきました。 アーバンデータチャレンジは地域課題の解決のために公共データを活用した自治体などを評価するものです。 長野ブロックでは、高遠町図書館のほかに、県立長野図書館や長野大学、蓼科高校などが活動しています。 全国で40拠点が登録されていて長野ブロックがベスト地域拠点賞を受賞しました。 高遠町図書館の諸田 和幸さんは「活用だけでなく、データを制作するところから始めた地道な取り組みが評価された」と話していました。 ベスト地域拠点賞受賞の副賞として来年度、オープンデータに関するシンポジウムが県内で開催されることになっています。

-

セントラルパークの活用考える

伊那市のセントラルパークの活用について考える講演会が19日、伊那市創造館で開かれました。 講演会では遊休化した公共施設や公共空間を活用する企画などを行っている東京の飯石藍さんが話をしました。 飯石さんはスライドを使って泊まれる公園や、結婚式の会場など公園の活用事例を紹介していました。 またセントラルパークについては「人がいる場所がないので人が集えるようにベンチやテーブルを増やしてみるとよいのではないか。屋台のようなものをおくなど日常的に使える状況をつくり発信することで賑わいにつながる」と話していました。 講演会は伊那まちの再生やるじゃん会セントラルパーク活用委員会が開いたもので会場には約60人が集まりました。

-

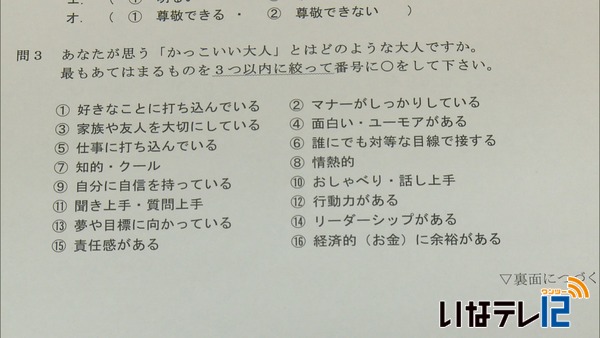

伊那JCが中学生に「大人」についてアンケート

一般社団法人 伊那青年会議所は、大人が自身の姿を見つめなおす機会にしようと、中学生を対象にアンケート調査を行いました。 それらをもとに話し合うワークショップを27日に開きます。 22日夜は、伊那青年会議所のメンバーが記者会見を開き事業について説明しました。 アンケートは、伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の全中学校の2年生1,240人を対象に行い、学校の協力も得て9割の回答を得ました。 「かっこいいと思う大人はどんな大人か」、「かっこ悪いと思う大人はどんな大人か」などの設問があります。 伊那青年会議所では、このアンケート結果をもとに、子どもたちの目に大人の姿はどう映っているかを確認し、自らの言動や姿を見つめなおすきっかけにしたいとしています。 アンケート結果の発表とワークショップは27日(火)に予定していて、伊那青年会議所のメンバーや、教育関係者が集まり、意見を交わすということです。

-

不折に続け!小学生書道展

上伊那を中心とした小学生の書道作品が並ぶ「伊那谷で育った中村不折に続け!子どもたちの書初め書道展」が、伊那文化会館で開かれています。 最高賞の中村不折賞には、宮田小学校6年の加藤そよかさんの作品が選ばれました。 会場には、特別賞18点を含む上伊那と松川町の小学校5・6年生の作品388点が展示されています。 洋画家で書家の中村不折は、高遠町で幼少期を過ごし、20代の頃は伊那谷で小学校の教諭も務めています。 書道展は、不折を知ってもらい書道に親しんでもらおうと、上伊那書道協会などが開いているもので、今年で5回目です。 21日は、表彰式が行われ、入賞者に表彰状が贈られました。 実行委員長代理で上伊那書道協会副会長の泉石心さんは、「名前も含めて力強く書かれた作品が多かった。不折のように色々なことにチャレンジして自分の好きな道を選んでいってほしい」と話していました。 書道展は、27日火曜日まで伊那文化会館で開かれています。

-

東部中演劇部プラネタリウムとコラボ

伊那市の東部中学校演劇部と伊那文化会館のプラネタリウムがコラボした劇が23日、上演され、市内の園児が楽しみました。 まずは、伊那文化会館の小ホールで東部中学校の劇が披露されました。 泥棒を養成するための学校が舞台です。 泥棒の心得として、中学生がほおかぶりをすると、見に来ていた園児も用意した手拭いをかぶっていました。 また泥棒の歩き方も指導されました。 「ぬきあし、さしあし」と音を立てないように中学生が歩くと、園児たちもついていきます。 ついていった先はプラネタリウムです。 暗くしたプラネタリウムでは、中学生たちが、空の星を盗もうとしますがなかなかうまくいきません。 女神さまが出てきて、星を盗んではいけませんと諭していました。 この企画は伊那文化会館の自主事業です。 中学校では珍しく演劇部がある東部中学校に声をかけ、活動の場にしようと去年から行われています。 はじめは1回のみの上演予定でしたが、市内の保育園から人気で、1日2公演に増やしました。

-

昆虫食 試食会&シンポジウム

伊那市創造館で開かれている企画展「大昆蟲食博」に合わせて、試食会とシンポジウムが、21日に開かれました。 クラッカーの上にクリームチーズと一緒に添えられたイナゴとザザムシ、アフリカ南部で食べられている蛾の幼虫のミネストローネ 試食会では、これらの昆虫食が参加者に提供されました。 こちらは、上伊那農業高校の生徒が考案したイナゴのかりんとうです。 粉末にしたイナゴを生地に混ぜて揚げたもので、校内のイベントなどで試食を繰り返し完成させました。 21日は、シンポジウムも行われ、昆虫食について詳しい3人が話をしました。 信州大学農学部の松島憲一准教授は、「ゲテ物とは文化的背景がなく誰も食べないものをいう。この地域では昔から食べられている文化があるのでゲテ物ではない」と話し、立教大学文学部の野中健一教授は「文化全体を売っていけば、伊那が昆虫食の聖地として広まっていく」と話していました。

-

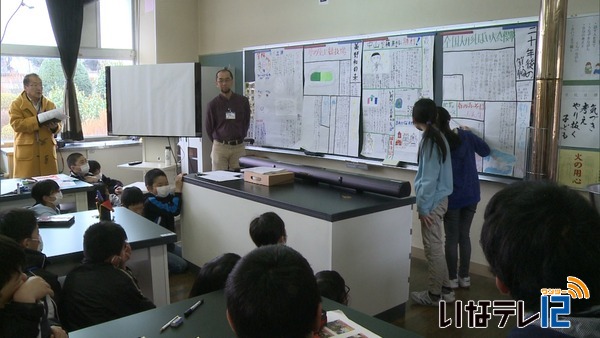

大正大学の学生と箕輪西小学校の5年生 地域づくり考える

箕輪町の魅力や課題について調査・研究している東京都豊島区の大正大学の学生は、箕輪西小学校の5年生と地域づくりについて学ぶワークショップを、20日に開きました。 ワークショップでは、「地域の未来を想像しよう!」をテーマに、児童たちが学校周辺の魅力について意見を出し合いました。 赤そばやハナモモなどの観光資源、古田人形芝居、上古田スケート場などのキーワードをもとに、20年後の箕輪町を想像して新聞を作りました。 箕輪町と東京都豊島区は防災協定を結んでいて、昨年度から地域創生学部のある大正大学と交流事業を行っています。 学生が町を訪れ、魅力や課題について提言してきました。 交流事業は、来年度も引き続き行われる予定です。

-

伊那市から新宿の卒業生へ花

伊那市は、友好都市東京都新宿区の中学校の卒業生に、特産のアルストロメリアを贈りました。 新宿区立新宿西戸山中学校では、16日に式のあとのホームルームで担任から卒業生1人ひとりに手渡されました。 伊那市では、卒業式シーズンに合わせて、新宿区立の中学校10校1,048人に、市の特産アルストロメリアを今回初めて贈りました。 花は、13日に市やJA上伊那の職員が集まり、ラッピングをして発送したものです。 今年度市では、新宿区との友好をより深めようと、小中学校の給食で使用するブロッコリーなどの野菜を3回にわたり提供していて、アルストロメリアもその一環で贈られました。 現地を訪れた職員の1人は、「これを機に伊那のことを知ってもらい、足を運んでもらいたい」と話していました。 23日には、小学校と養護学校にも贈られることになっています。 写真:伊那市

-

伊那公園 ロトウザクラ咲く

伊那市の伊那公園では、ロトウザクラが咲き始めています。 ロトウザクラは、中央区の区制100周年を記念して平成16年に植樹されたものです。 管理する中央区では、開花は例年より3日ほど早く、見ごろは21日頃だということです。

-

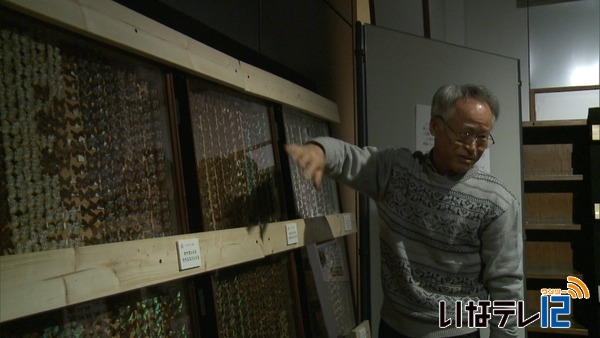

中條さん蝶の話

伊那市創造館で開催中の展示「信州の様々な蝶」にあわせ、標本を寄贈した伊那市荒井の中條隆さんが17日、蝶について話をしました。 中條さんは、親子2代にわたって収集した1万5千匹の蝶の標本を、去年7月に伊那市に寄贈しました。 創造館では現在その標本の一部を展示しています。 中條さんは「日本に土着しているチョウは250種で、そのうち150種が長野県で生息が確認された。長野県は寒暖差や標高差が大きく山林が多いため、日本で一番多くの蝶を見ることができる」と話していました。 この展示は、去年12月から始まり、これまで3回内容を入れかえていて、今回は「シジミチョウ・海外の蝶」がテーマです。 この「信州の様々な蝶」は5月7日まで伊那市創造館で開かれています。

-

南箕輪村沢尻地区社協 新1年生を祝う会

南箕輪村の沢尻地区社会福祉協議会は来年度小学校と中学校に入学する子ども達を祝う会を17日に開き、住民と子ども達が交流しました。 沢尻区から南部小学校に通う新1年生と南箕輪中学校に通う新1年生、合せて14人が参加しました。 沢尻地区社協では子ども達の進学祝いと住民との交流を兼ねて平成18年から毎年祝う会を開いています。 この日は社協のメンバーが手作りした赤飯や煮物などが振る舞われました。 アトラクションでは伊那マジッククラブに所属している地元の主婦、桑原たか子さんがマジックを披露しました。 沢尻地区社協では「子ども達の成長を地域で見守る事で、安全に楽しく学校に通ってもらいたい」と話していました。

-

井上井月を偲ぶ句会

伊那市手良の住民有志が、思い思いの俳句を楽しむ井上井月を偲ぶ句会が15日、手良公民館で開かれました。 この日は、地域住民から集まった29の句を、長野県シニア大学で俳句指導を行う羽場桂子さんが添削しました。 季語の重なりやテンポなどを羽場さんがアドバイスしていました。 「陽にはえて梅花ふくらみ香りたる」という句は、「陽にはえて梅花開きて香りたる」と添削されました。 羽場さんは「基本を守り、リズムよく詠むことを意識してください。添削されても、自分で作った俳句として堂々と表に出してください。」と話していました。 井上井月を偲ぶ句会は、句会のほかに、散策しながら俳句をつくる吟行も毎年行っています。

-

元気アップクラブ高尾 コンテストで最高賞

伊那市山寺高尾町の住民を中心に健康づくりや介護予防に取り組んでいる「元気アップクラブ高尾」は、3月4日に開かれたご当地体操コンテストの県大会で、最高賞の最優秀賞を受賞しました。 12日は、元気アップクラブ高尾のメンバー7人らが、市役所を訪れ、受賞を報告しました。 クラブは、平成25年に結成し、月に3回集まって健康づくりのための体操をしています。 県内8チームが出場したご当地体操コンテストに初めて出場し、最高賞となる最優秀賞を受賞しました。 コンテストでは、歌謡曲の「きよしのズンドコ節」に合わせて、伊那市独自の体操を披露しました。 クラブには、60代から80代までの15人が所属していて、そのうち3組は夫婦で参加している点も評価されたということです。 クラブでは今後お揃いのユニフォームを作るということで、「受賞を励みに活動を継続していきたい」と話していました。

-

高校入試後期合格発表 上伊那917人に春

県立高校の後期選抜の合格発表が16日行われ上伊那では917人の受験生に一足早い春が訪れました。 伊那市の伊那北高校です。 午前8時半に職員が合格者の受験番号が書かれた紙を掲示板に張り出しました。 今朝はあいにくの雨となりましたが合否を確認しようと多くの受験生やその保護者が訪れていました。 貼り出された紙に自分の番号を確認すると、喜びの表情を浮かべていました。 伊那北高校の後期選抜試験には、普通科、理数科合わせて225人が受験し、210人が合格しました。 上伊那の公立高校8校では、960人が受験し917人が合格しました。 上伊那で再募集を行うのは全日制が辰野、上伊那農業、高遠、駒ヶ根工業高校です。 多部単位制が箕輪進修高校、定時制が赤穂高校です。 上伊那の高校の入学式は来月4日から7日に行われる予定です。

-

高遠町の西村さん宅アズマイチゲ可憐に

伊那市高遠町上山田の西村 周一さん宅では、キンポウゲ科の多年草「アズマイチゲ」が可憐な花を咲かせています。 西村さん宅の庭には、アズマイチゲ500輪ほどが花を咲かせていました。 西村周一さんの妻・泰子さんも、庭にでて花を愛でていました。 泰子さんが嫁いできたときにはすでに庭に群生していたということです。 今年は例年より一週間ほど遅く見ごろとなり、同じく遅い花となったフクジュソウとともに楽しむことができます。 午前11時ごろから午後2時頃まで、日が当たると花が開くということです。 アズマイチゲの見ごろは、今月いっぱいだということです。 15日の伊那地域の最高気温は、20.9度で、きのうに引き続き5月上旬並みの暖かい1日となりました。 16日は前線をともなった低気圧の通過に伴い寒気を引き込むため平年並みに気温が下がるということです。

-

18日伊那駅伝号砲 花で応援

春の全国高校伊那駅伝が、18日に開かれます。 花で応援選手たちを応援しようと、伊那市振興公社の職員は、発着となる伊那市陸上競技場に15日育ててきた花を飾り付けました。 伊那市振興公社が管理するビニールハウスには、見ごろとなった芝桜とパンジーのプランターが並んでいます。 11月から準備を始め、氷点下になるときにはストーブを炊いて温度を調節し、駅伝当日にちょうど見ごろになるように管理してきたということです。 伊那市振興公社の職員6人は、手分けをしてプランターを運びだし、伊那市陸上競技場へと向かいました。 競技場では、芝桜とパンジーが交互になるように並べていました。 合わせて300鉢がトラックの周辺に飾られました。 春の高校伊那駅伝2018は、18日(日)に、女子は午前10時から、男子は午後0時10分から、振興公社の花が飾られた伊那市陸上競技場を発着に行われます。

-

長谷地区の課題や対策を話し合う座談会

伊那市長谷の地区ごとの課題や対策について話し合う「長谷暮らし座談会」が7日、気の里ヘルスセンター栃の木で開かれました。 座談会は、地域の課題や取り組みについて考えるきっかけにしようと、長谷地区社会福祉協議会が開いたものです。 7つの地区ごとに分かれて、今年度の取り組み状況や課題、対策を話し合いました。 参加者からは「高齢者の支援マップを早めに作り、完成したら区民全員が目を通すことが大切だ。」 「地区の行事に若い世代も参加できる企画を取り入れていきたい。」 「高齢者の状況を把握して孤立を防ぎたい。」などの意見が出ていました。 また、多くの地区から、空き家対策について考えるべきだとの意見が出されていました。 この日は、区の役員や地域社協会長など、およそ70人が参加しました。 座談会は今年度3年目で、来年度以降も引き続き開催し、地域の助け合いの意識を高めていきたいとしています。

-

伊那地域 5月上旬並みの21.1度

14日の伊那地域の最高気温は5月上旬並みの21.1度で今年一番の暖かさとなりました。 南箕輪村大芝では、なずな摘みをする人の姿が見られました。 14日の伊那地域の最高気温は平年より11度高い5月上旬並みの21.1度でした。 長野地方気象台によりますと14日のように気温が上がるのは15日までの予想です。

-

みぶの里で伊那駅伝の応援旗設置

伊那市美篶の複合福祉施設みぶの里で13日、春の高校伊那駅伝の応援旗が設置されました。 みぶの里の職員や利用者が選手へのメッセージを書いた15本の応援旗を立てました。 みぶの里は伊那駅伝男子の第二中継所となっていて当日は選手やスタッフの休憩所として施設を開放するということです。 伊那駅伝は18日に伊那市陸上競技場を発着に行われ女子は午前10時、男子は午後0時10分スタートです。

-

お年寄りが卒園児に手作りのコサージュ贈る

伊那市高遠町の特別養護老人ホームさくらの里の利用者が13日、高遠保育園の卒園児に手作りのコサージュをプレゼントしました。 さくらの里利用者と園児は互いの施設を行き来し歌や劇を披露するなどして交流してきたということです。 コサージュはお年寄りが卒園児26人分を手作りしたものです。 コサージュをつけてもらった園児はお礼に歌を披露していました。 高遠保育園の卒園式は26日に予定されていて式にはコサージュをつけて参加するということです。

-

伊那谷アウトドア・自然体験推進連携会議 発足

上伊那地域の高原や里山を観光資源ととらえ活用法について考える「伊那谷アウトドア・自然体験推進連携会議」が発足しました。 12日は、初めての会議が伊那合同庁舎で開かれ、県や市町村、商工団体、アウトドア事業者など、およそ30人が出席しました。 会議では、県が上伊那管内の山岳観光地を紹介した他、出席者がアウトドア事業に関して今後取り組んでいくことや課題などをあげていました。 南信地域のアウトドア団体の代表は、「観光客の取り合いをするのでなく、他団体や自治体と連携しながら進めていきたい」と話していました。 今後は、年に数回会議を開き、気軽に訪れることができる入笠山や萱野高原などの活用法などについて協議していくということです。

-

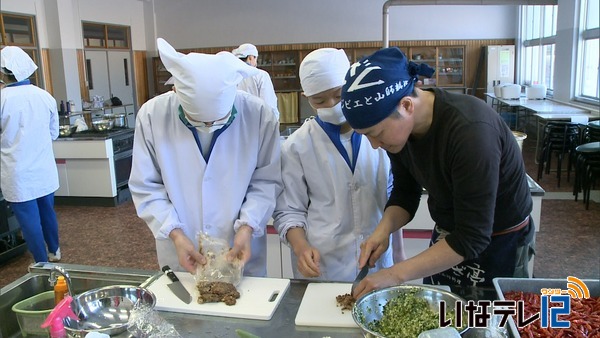

長谷中3年生 ラー油の活用を考える

伊那市長谷の長谷中学校の3年生は、内藤とうがらしから作ったラー油の活用方法を考える調理実習を12日、行いました。 長谷中学校の3年生は、地元でとれる伝統野菜「内藤とうがらし」を栽培し一味唐辛子やラー油を作りました。 調理実習は、自分たちで作ったラー油の活用を考えようと行われました。 12日は、地元で鹿料理を提供している、ざんざ亭の長谷部晃さんに協力してもらい、餃子を作りました。 餃子づくりでは、伊那谷でとれた鹿のすね肉と生徒が家から持ちよった野菜にラー油を混ぜ合わせていました。 ペペロンチーノづくりでは、フランスで料理修行の経験がある伊那市の吉澤藤吾さんが指導にあたり、ソースにラー油が使われました。 この他に、ラー油を使ったミネストローネも作り、出来上がると全員で料理を味わいました。 長谷中学校では、来年度も引き続き地産地消を目指し、内藤とうがらしについて取り組んでいくということです。

-

美篶の写真愛好家 大森英明さん写真展

伊那市美篶の写真愛好家大森英明さんの「祭」をテーマにした写真展が、伊那市のかんてんぱぱホールで12日から始まりました。 会場には、上伊那を中心に県内外で撮影した祭りの写真およそ90点が並んでいます。 大森さんは、写真歴30年ほどで、これまで富士山や桜などの風景を撮影してきました。 3年ほど前からは人物に興味を持ち、県内外の祭りに出向いては撮影するようになったということです。 大森さんは、「初めて行く現場がほとんどだったので、テクニックは使わずにきれいに撮ることだけに専念した。いきいきとした表情や躍動感を見てほしい」と話していました。 写真展は18日日曜日まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

伊那中生徒が空き店舗に写真と川柳を展示

伊那市の伊那中学校1年生は、登下校時に撮影した写真とそれにあわせて詠んだ川柳の展示を、12日から中心市街地の空き店舗で始めました。 会場となった島田屋1階には、伊那中1年生の作品およそ120点が展示されています。 伊那中学校では、年に1度放課後に地域を散策して自分たちの住むまちについて学ぶ「道草の日」があります。 1年生は、この時間を利用し通学路などで思いおもいの写真を撮影しました。 また、総合学習で地域活性化に取り組む2年3組の生徒は、この日のために数回にわたり会場の掃除をしてきました。 12日は、1年生全員と2年3組の生徒が参加してオープニングセレモニーが行われました。 また、会場を提供した島田屋の竹村恵利子社長に感謝状が贈られました。 伊那中学校の武田育夫校長は、「上伊那広域連合をはじめ地域の人の協力があって実現できた。生徒達のふるさとへの思いがつまった展示になっているので、足を運んでほしい」と来場を呼び掛けています。 展示会は、26日月曜日まで島田屋1階で開かれています。

92/(月)