-

はなまる地域探検隊 料理で国際交流

伊那市内の小中学生がさまざまな体験をする「はなまる地域探検隊」は4日、外国人と一緒に世界の料理を作って交流しました。

交流会は伊那市のいなっせで開かれ、およそ70人が参加しました。

上伊那地域の高校や小中学校で英語指導助手などをしているアメリカ、イギリス、ベトナムなど5カ国の7人が、母国の料理を紹介しました。

料理を通じた国際交流は、地域に暮らす外国人と交流し、小さいうちから国際感覚を養ってもらおうと毎年行われていて、今年で5年目です。

子どもたちは、英語を交えて会話しながら、タコスや揚げ春巻きなどを作っていました。 -

オペラ春香 チケット好調

今年6月に上演されるオペラ春香のチケットが6日から発売となりました。

予約を含めおよそ1000枚のチケットが売れました。

窓口の伊那市生涯学習センターには朝から多くの予約の電話がありました。

事務局によりますと1300席の内、予約を含めおよそ1000枚のチケットが売れたということです。

チケットはS席が4000円、A席が3000円、全席指定となっています。

チケットは伊那文化会館と伊那市生涯学習センターの窓口で販売しています。 -

春高伊那駅伝 太鼓で選手を応援

今月18日に伊那の春の風物詩、春の高校伊那駅伝が行われます。

走る選手達を応援しようと長谷の太鼓グループ創龍会が練習を行っています。

応援に向けての練習は、今年に入ってから毎週2回、長谷中学校で行っていて、会の発足当初のメンバー宮下由紀夫さんが指導しています。

創龍会は、5年前から選手たちが宿泊する仙流荘と入野谷で大会前日に歓迎の太鼓を披露していました。

今年は、多くの選手たちを応援しようと初めて沿道で演奏します。

大会当日はセントラルパーク前の伊那橋で選手を太鼓で応援することになっています。

創龍会は32年前、一ノ瀬地区の青年部のメンバーが集まり発足しました。

地元の祭りや地区の行事などで太鼓の演奏を行っています。

メンバーは多い時では20人余りいたということですが、現在は長谷地区の住民を中心に7人で活動を行っています。

春の高校伊那駅伝は今月18日に行われ、全国から過去最多の174チームが参加します。 -

広域支援を考えるパネル展

東日本大震災からまもなく1年となるのを前に、現地の支援活動などが紹介されたパネル展が6日から、駒ヶ根市の市民活動支援センターで始まりました。

これは、広域支援を今後どのように考えるかをテーマに国土交通省天竜川上流河川事務所などが開いたものです。

会場には、震災直後の写真から現在の復興作業の様子や現地での支援活動など52点が展示されています。

このうち、天竜川上流河川事務所では、震災後から職員を宮城県に派遣しました。

写真では堤防の点検調査や、配水ポンプ車による活動が紹介されています。

このパネル展は、3月11日まで駒ヶ根市の市民活動支援センターで開かれています。 -

二十四節季の1つ啓蟄

3月5日は、二十四節季の1つ啓蟄です。

啓蟄は、大地が暖まり冬眠していた虫が穴から出てくる頃とされています。

5日の伊那地域は、前線を伴った低気圧の影響で1日中雨となりました。

最高気温は6.5度と2月中旬並みで、虫達にとっての春の訪れはもう少し先のようです。 -

スギ花粉の飛散 始まる

飯田保健所は、3月1日から飯田、下伊那地域でスギ花粉の飛散が始まったことを、5日発表しました。

スギ花粉の飛散が確認されたのは、3月1日木曜日です。

これは、例年並みだった去年に比べ1週間ほど遅いということです。

今後天気が良く風の強い日には花粉が多く飛散すると予想していて、飯田保健所では、花粉症の人は医療機関や薬局に相談するなど早めの対策を行うよう呼び掛けています。 -

中国教育関係者が伊那を視察

中国の小中学校の校長や教育関係者が修学旅行で訪れる観光地選定参考にしようと29日、伊那市の農業公園みはらしファームでいちご狩りを体験しました。

信州・長野県観光協会では、県内の自然や歴史文化をPRし、学生達による国際交流などを目的に海外からの修学旅行を積極的に誘致しています。

中国から、県内を訪れる修学旅行客は平成22年度が54団体、およそ3千人でしたが今年度は震災の影響もあり1月までに15団体、およそ300人と落ち込んでいます。

協会では、県内の安全性をPRし、震災前の水準に観光客が戻るよう、今後も積極的、誘致活動をしていきたいとしています。

一行は、3泊4日のスケジュールで県内各地を視察していて上伊那では、みはらしファームでイチゴ狩りの体験や企業の視察などを行いました。 -

火災予防呼び掛け 箕輪消防署が初の広報駅伝

1日から始まった春の火災予防運動に合わせ、箕輪町の箕輪消防署は4日、署員が町内を一周して火災予防を呼びかける初めての広報駅伝を行いました。

ランナーは、火災現場で着用する消防服にヘルメット姿で、たすきの代わりに「火の用心」の登り旗を背負って走りました。

広報駅伝は、箕輪町で火災が去年10件、今年はすでに2件発生しているため、町民の意識を高め、火災を減らそうと計画されました。

コースは消防署駐車場を発着点とし、町内を一周する11区間26.8キロです。

ランナーは若手署員11人で、中継地点で旗を立てて広報アナウンスを流し、登り旗を次のランナーにつなぎました。

署員は、火災を1件でも減らそうと、「火の用心」の旗をなびかせ、町内を走り抜けていました。 -

色鮮やか洋ラン展 9日まで

色鮮やかな洋ランの展示即売会が、伊那市の産直市場グリーンファームで開かれています。

会場には100種類2000鉢の洋ランが並んでいて、訪れた人たちが品定めしながら購入していました。

展示即売会は9日までグリーンファームで開かれています。 -

伊那市防犯協会総会

伊那市防犯協会は来年度、重点事業として暴力団の排除に関する条例の周知に取り組みます。

暴力団の排除については、伊那市が、現在開かれている市議会に条例案を提出しています。

議会で可決されれば、防犯協会では来年度、この条例の周知と啓発活動に重点的に取り組みます。

防犯協会は伊那市長が会長を務め、議会、消防団、交通安全協会、各地区の防犯協会、学校などの関係者で構成されています。

この活動は来年度の事業計画に盛り込まれていて、29日開かれた総会で承認されました。

総会ではほかに、伊那警察署から行方不明者の1割が認知症またはその疑いがある人で、占める割合が増加傾向にあることが報告されました。

これを受け、認知症の行方不明者が増加している現状の周知も来年度事業に追加することを確認しました。 -

ひな祭り 旧井澤家住宅で甘酒振る舞い

3月3日は雛祭りです。

雛人形の展示会を開いている伊那市の旧井澤家住宅では3日、来館者に甘酒が振る舞われました。

甘酒は、伊那部宿を考える会の女性会員が手作りしたものです。

桃の節句に合わせて、甘酒を飲みながら雛人形を鑑賞してほしいと、平成18年から毎年行われています。

旧井澤家住宅には現在、雛人形やつるし雛などが展示されています。

訪れた人達は、雛人形を鑑賞したあと、人形が飾られた一室で甘酒を味わい、くつろいでいました。

ひな人形の展示は4日までで、4日も甘酒が振る舞われる予定です。

旧井澤家住宅の入館料は、大人200円、子供100円となっています。 -

500人のうたごえ喫茶in箕輪

昔懐かしい歌謡曲などを歌う「500人のうたごえ喫茶in箕輪」が3日、箕輪町文化センターで開かれました。

これは、箕輪町内の喫茶店を会場に町内外の歌仲間が月1回集まる「うたごえ喫茶」の10周年記念として開かれたもので、会場にはおよそ500人が集まりました。

東京都新宿区の歌声喫茶「ともしび新宿店」の6人を迎え、歌謡曲や童謡唱歌などを一緒に歌ったり、ともしびのメンバーの演奏を聞きました。

参加者はピアノやバイオリンの伴奏に合わせて歌い、会場いっぱいに歌声を響かせていました。

実行委員長の山口栄一さんは、「元気で歌える喜びを感じている。多くの人の心の支えになるように活動を続けていきたい」と話していました。

今回は、東日本大震災復興支援チャリティーも兼ねていて、入場券の売上の一部を義援金として寄付するということです。 -

信濃雪割草愛好会展示会

早春に花を咲かせる雪割草の展示会が3日から、箕輪町の松島コミュニティセンターで始まりました。

会場には、会員7人が育てたおよそ400鉢が並んでいます。

この展示会は、南信地域の愛好者でつくる信濃雪割草愛好会が毎年開いていて、今年で12回目です。

これまで展示会場として利用していた伊那市民会館の閉館に伴い、今年は松島コミュニティセンターでの開催となりました。

展示されている雪割草は、色や花の形など種類が豊富で、株から育てたものだけでなく、会員が種から育てたものもあります。

種から育てた場合は、花が咲くまでに3年かかるということで、丹精込めた自慢の花が並んでいます。

この雪割草展示会は4日まで、箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれています。 -

湯澤かよこさんが1日消防署長

伊那市出身のソウルシンガー、湯澤かよこさんが、春の火災予防運動に合わせて3日、1日消防署長を務め、火災予防を呼びかけました。

伊那消防署では、1日から7日までの春の火災予防運動に合わせて、地元出身のソウルシンガー湯澤かよこさんを1日消防署長に任命しました。

湯澤さんは最初に、通常点検を行い、署員の服装や手帳などを点検していました。

伊那市内の大型店で行われたトークショーでは、湯澤さんが署員と一緒にストーブやガスコンロの使い方、火災警報器の設置など、防火対策を買い物客に呼びかけていました。

湯澤さんは「1日伊那消防署のみなさんと過ごして頼もしさを感じた。火災予防に注意しなければいけないと感じたし、注意してもらいたいと思います」と話していました。

伊那消防署管内では、今年に入り2月28日現在で6件の火災が発生していて、1人が犠牲になっています。

消防署では「空気が乾燥して火災が起きやすい季節。火を消した後はもう一度消えているか確認するようにしてほしい」と話していました。 -

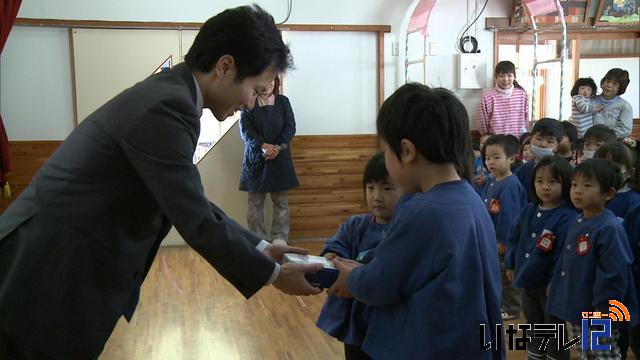

富県保育園 交流でお世話になった小学生とミニコンサート

伊那市の富県保育園は、1年間交流してお世話になった富県小学校の児童を招いて、23日にミニコンサートを開きました。

富県保育園は、近くの富県小学校と交流をしていて、季節ごと児童が保育園を訪れて園児と一緒に遊んだり散歩にでかけたりしています。

この日は、交流してきた1年生から3年生の児童を保育園に招き、1年間のお礼として園児が歌や演奏を披露しました。

年中のたんぽぽ組は、ペットボトルや空き缶、バケツで手作りした楽器を使って演奏を披露しました。

山崎富子園長は「最初は緊張していたけれど、1年間交流する中で楽しい思い出ができ、子ども達にとって心の成長につながったと思う」と話していました。 -

伊那消防署 新しい救助工作車導入

伊那消防署は、大規模災害に備え、新しい救助工作車を導入しました。

新たに導入されたのは、5人乗りの救助工作車1台です。

油圧を活用した大型の救助器具などの救助用資機材を充実させました。

他に、作業中であることを知らせるLEDタイプの表示板が、車両後部に新たに設置されました。

乗車スペースは、天井が高くなったことで、車内での準備が可能になり、より迅速な対応がとれるということです。

救助工作車は、これまでの車両の老朽化に伴い導入され、費用はおよそ8,400万円です。

うち、2,400万円は国の補助金で賄われます。

2日は、伊那消防署で入魂式が行われ、関係者およそ50人が集まりました。

伊那消防組合の白鳥孝組合長は「ハード面での充実は、市民にとっても心強い。いつ発生するか分からない大規模災害に備え取り組んでほしい」と話していました。 -

上農高校3年生コサージュ作り

南箕輪村の上伊那農業高校園芸科学科の3年生は、3日の卒業式を前にコサージュ作りを2日に行いました。

コサージュ作りを行ったのは、観賞植物コースの3年生13人です。

学校生活で学んだ事を活かそうと、園芸科学科の生徒全員分のコサージュを毎年製作しています。

生徒らは、ピンクやオレンジの花を1つひとつ丁寧に飾り付けていました。

ある生徒は「3年間の思いを込めて作りました。このコサージュを胸に、3日の卒業式では胸を張って歩きたいです」と話していました。 -

高遠城址公園の桜 4月10日開花の予想

日本気象協会は、今年3回目の桜の開花予想を発表しました。

伊那市高遠町の高遠城址公園の桜の開花は、ほぼ平年並みの4月10日頃となっています。

発表によりますと、高遠城址公園の桜の開花はほぼ平年並みで、去年より3日早い4月10日頃、満開は4月14日頃と予想しています。

日本気象協会では、全国的に平年より遅いか、平年並みとみていますが、長野県は平年並みと予想しています。 -

伊那西部保育園でやしょうま作り

伊那市の伊那西部保育園の園児は28日、伊那地域に残る行事食「やしょうま」を地域の人達と作りました。

28日は、平沢区の女性でつくるJA上伊那平沢生活班のメンバーと園児およそ30人が、小沢地域交流センターに集まり、やしょうま作りをしました。

地域に伝わる行事を受け継いでいこうと、保育園が平沢生活班に依頼したもので、今回初めて行われました。

米粉を蒸したものに、ココアや食紅などで色をつけ、断面がチューリップやアジサイの模様になるように組み合わせていました。

平沢生活班では、「子ども達が楽しそうにやっていたのでよかった。今後も地域の伝統を伝えていきたい」と話していました。 -

旧馬島家住宅 雛人形飾りつけ

伊那市高遠町の旧馬島家住宅で29日、江戸時代から現代までの雛人形の飾りつけが行われました。

地元の住民有志でつくる高遠をこよなく愛する会のメンバー5人が雛人形の飾り付けを行いました。

雛人形は、地域住民から寄付されたものや馬島家で古くから伝わるもので、平成16年から毎年展示しています。

江戸から明治、大正、昭和と、人形のつくりの変化がわかるよう、時代ごとに並べて展示されています。

最も古いものは江戸時代中頃、1700年代につくられた享保雛と呼ばれる雛人形です。

面長、きれ長の目で能面のような表情をしていて、着物の中に綿を多く入れ丸く膨らませた姿が特徴です。

この雛人形は、高遠城址公園の花見シーズンが終わる4月下旬まで、旧馬島家住宅で展示されることになっています。 -

伊那中央病院災害時に備え地下水利用検討

伊那市の伊那中央病院は、地震などの非常時に地下水をくみ上げ、水道水として利用するシステムの設置を検討しています。

これは28日、伊那中央病院で開かれた運営審議会で、病院側が来年度の事業計画として明らかにしました。

中病の説明によりますと、昨年3月の東日本大震災では、建物は無事だが、途中の水道管が破損し、病院への水の供給が止まった事例が数多くあったということです。

水道が止まった病院では、手術時の器具の洗浄や人工透析の治療などが行えず、患者の受け入れができなくなったと言う事です。

中病では、現在、病院で使用する水、1週間程度を地下に貯蔵し、非常時に備えていますが、地下水と2重化することにより、更に災害に強い病院を目指しています。

地下水上水道システムの事業費は、4千2百万円となっています。

今後は、隣接する、御園、山寺の両区で説明会を開催し、地元住民の同意を得て事業に着手したいとしています。

伊那中央病院の川合博院長は、「震災を教訓に、準備を進め地域の安心と安全をまもっていきたい」と話していました。

中央病院の来年度予算については、来月開かれる、伊那中央行政組合議会に提出されることになっています。 -

上伊那積雪20センチ 交通機関に乱れ

29日の上伊那地域は、低気圧の影響でまとまった雪となり、JRや高速道路などの交通機関で乱れが発生しました。

伊那市荒井にある伊那消防署の観測によると、28日の午後3時からの29日の午前9時までに最大20センチの積雪を観測したということです。

伊那警察署によりますと、管内では車のスリップ等による物損事故が20件発生しましたが、人身事故は無かったという事です。

JR飯田線では辰野町の羽場駅構内の信号機が故障した他、中川村の片桐駅と松川町の伊那大島駅の間で線路内に竹が倒れるなどの影響がありました。

これにより、午前7時縲恁゚前8時半まで上下線とも運転が見合わされ、一部、運休や遅れが発生しました。

中央自動車道は事故と雪の影響により東京方面に向かう上り線が、伊那・諏訪インター間などで午前中通行止めとなりました。

この通行止めの影響で、伊那バスでは東京方面の高速バスの上下線で最大3時間の遅れが発生し6便が運休となりました。

長野地方気象台によりますと、明日3月1日は、高気圧に覆われ天気は回復しますが、朝は氷点下となる見通しで路面の凍結に十分注意してほしいと呼びかけていました。 -

記念事業プロジェクトチーム発足

伊那まつりの企画会議が27日に開かれ、第40回の記念事業プロジェクトチームを発足させることなどを確認しました。

プロジェクトチームは、今年で40回を迎える伊那まつりの記念事業について検討しようと発足するものです。

委員は、引き続き伊那まつり企画会議の委員が中心となり検討します。

より多くの人に参加してもらおうと、企画委員の一般公募を行っています。

18歳以上の市民であれば誰でも参加する事が出来ます。

伊那市役所観光課で募集していて多くの参加を呼び掛けています。

第1回目の記念事業プロジェクトチームの会議は、3月19日に開かれることになっています。 -

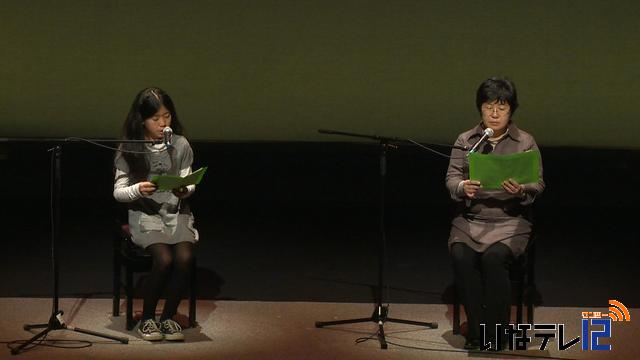

伊那朗読の会の発表会

伊那市などの朗読愛好家でつくる伊那朗読の会の発表会が25日、伊那市のいなっせで開かれました。

伊那朗読の会は、子ども達に本を読んであげたいと有志が集まり、およそ30年前に発足しました。

発表会は、毎年開かれていて、今年で27回目です。

25日は、メンバー17人がステージに立ち、それぞれ好きな物語を朗読しました。

メンバー唯一の小学生美篶小6年の宮下能さんは、母親と一緒に朗読を発表しました。

第2部では、日本の児童文学作家斎藤隆介の作品が紹介されました。 -

オペラ春香

今年6月に上演されるオペラ春香のチケットが3月6日から発売開始となります。

26日は、伊那市のいなっせで発売に先がけ進行状況などの説明がありました。

オペラ春香は伊那市の名誉市民故・ス木東六さんが韓国南原を舞台にした純愛物語を基に1947年に作曲しました。

このオペラを市民の手で上演しようと2010年から出演者を募集し現在、上伊那を中心におよそ140人が集まりました。

去年6月には1年前イベントとしてプレコンサートを開いた他、これまで春香の関連したイベントなども行っています。

現在は、月3回のペースで本番に向けて練習を重ねています。

チケットは3月6日(火)から伊那文化会館と伊那市生涯学習センターの窓口で販売します。

S席が4000円。A席が3000円、全席指定となっています。 -

新山小児童がお雛様見学

伊那市の新山小学校の児童が27日、地区住民が飾りつけたお雛様を見学しました。

伊那市の下新山公民館には、地区住民が飾りつけたお雛様が並べられています。

家庭で飾らなくなったお雛様を持ち寄ったもので7檀飾りのほか、押し絵雛や吊るし雛などもあります。

児童らは地域の人たちから、いつ頃作られたものかなど説明を聞きながら交流したほか、児童らがお礼にお雛様の歌を歌っていました。 -

小水力発電の設置事例学ぶ

自然エネルギーの普及について考える学習会が25日、伊那商工会館で開かれ、小水力発電の設置事例などを学びました。

会場には上伊那を中心におよそ50人が集まり講師の話に耳を傾けました。

学習会は、自然エネルギーの普及を目指し去年12月に個人や企業、大学などで発足した上伊那地域自然エネルギー普及協議会が開いたものです。

学習会では、全国小水力利用推進協議会の松尾寿裕さんが、全国の小水力発電設置事例を紹介しました。

松尾さんは、山梨県都留市が、市役所に20キロワットの発電ができる水車を設置した事例をあげ、初期投資の半分以上を市民有志に負担してもらい、夜間などの電力を売電し、その収益を投資した市民に還元していく方式を採用していることを紹介しました。

松尾さんは「自分たちで使うエネルギーは自分たちで作る時代。利益が循環して持続的な収益も得られるし、地域づくりにもつながる」と地域主導の小水力発電のメリットについて説明していました。 -

富県ふるさとまつり

第32回富県ふるさとまつりが26日、伊那市の富県ふるさと館で開かれました。

富県では、秋に文化祭を行いますが展示のみでステージ発表が無いため、毎年この時期に各種団体が一同に会し発表するのが恒例です。

この日は、地域に伝わる獅子舞や太鼓などの保存会、公民館で開かれているダンス教室など24団体、およそ300人が日頃の練習の成果を披露しました。

このうち南福地祭事会は、地域に伝わる獅子舞を披露しました。

富県には、北福地、貝沼にも獅子舞がありますが、南福地の獅子舞は、雌獅子が、御幣と鈴を持ち、優雅に舞うのが特徴です。

祭事会では、伝統の舞を守り、昔のままの姿を保存・継承しようと活動しています。

この日は、他に区内にある富県小学校の児童が一輪車を披露したほか、各種団体やサークルが日頃の練習の成果を発表していました。 -

オリンパス労組が南箕輪村北部保育園にデジカメ寄贈

オリンパス労働組合長野支部は27日、南箕輪村の北部保育園にデジタルカメラを贈りました。

オリンパス労働組合長野支部の役員2人が訪れ、園児にデジタルカメラ1台を手渡しました。

オリンパス労組は毎年、地域貢献の一環で、保育園にデジタルカメラを寄贈しています。

カメラは1万5千円相当で、木内智一執行委員長は、「有効に使ってほしい」と話していました。

園児からは、お礼に手作りの掛け軸などが渡されました。

園では、ひな祭りなどで早速カメラを活用するということで、橋爪喜代子園長は「とても助かります」と感謝していました。

オリンパス労組は今年、辰野町から駒ヶ根市までの6つの保育園にデジタルカメラを贈るということです。 -

そば打ち名人の会がネパールへ

伊那市そば打ち名人の会は日本のそば文化を伝えるため、来月5日から、ネパールを訪問します。

27日は、小林史麿会長など7人が伊那市役所を訪れ、そば打ち名人の会名誉会長の白鳥孝伊那市長にネパール訪問のあいさつをしました。

訪問はネパール政府から正式に招待されたものです。

そばの原産地とされている、ネパールはそばの効率的な栽培や活用の研究のため、信州大学農学部や、産直市場グリーンファームなどに視察団を派遣してきました。

それらの交流が縁で名人の会が招待されたもので、会員14人が8日間の日程で訪問します。

名人の会と交流があり南箕輪村などで飲食店を経営するネパール人のギリ・ケサラさんによりますと、ネパールでは、そばはそばがきにして食べるしか方法がなく現在新たな活用方法を模索しているということです。

名人の会では、日本のそばの調理方法や食べ方を伝えるほか、栽培農家との交流などを計画していて、ネパールのそば文化の発展に貢献したいと話しています。

52/(木)