-

高遠城址公園の桜開花予想は4月5日

長野地方気象台は4日、今年の桜の開花予想日を発表した。高遠の開花予想日は、平年より8日、昨年より4日早い4月5日となっている。

気象台では、2月の気温が平年より高く、3月の気温も平年より高くなると予想されることから、「桜の開花時期も早まる」とみている。

市観光協会は「5日に開花した場合、見ごろは10日頃になりそう」と話している。

気象台による開花予想は1週間ごとに行われ、次回は11日(水)に発表される。 -

災害教訓伝承手法検討会

検討結果まとめる

天竜川上流地域の災害体験や防災知識を後世に伝える手法を研究している検討会は3日までに、これまでの検討結果をまとめた。

検討会では今年度、伊那市から飯田市までのモデル地域で、実験的に研修会やイベントを行い、その手法を検討してきた。

伊那市では、伊那小学校の3年生から6年生までを対象に、総合学習や社会科の一環として、災害体験者から話を聞いたり、実際に現場を見学するなどの方法で行ってきた。

この授業から▽宿題というかたちで課題を持ち帰ることで、家庭でも考える機会が生まれる▽実際に災害の話を聞いたり、現場を見る活動がある方が伝わりやすい竏窒ネどの結果がまとまった。

また、5年生に行ったアンケートでは、「災害に対する準備」について、なんらかの準備をしていると答えた児童が、授業実施前は34%だったのに対し、実施後は約2倍の65%に増えていて、防災意識の変化があった竏窒ニしている。

天竜川上流河川事務所では、実験的に行った伝承手法を今年度末までに手引き書としてまとめ、使用した資料とともに4月以降順次ホームページで公開するという。

検討会は今後、この手引きを使用した事業のサポートを行うほか、定期的に手引きの見直しをしていく。 -

伊那東保育園の園児が少林寺拳法に挑戦

心と体を鍛えようと4日、伊那市の伊那東保育園の園児が、少林寺拳法に挑戦した。

これは、保育園の保護者で少林寺拳法の指導をしている鈴木英仁さんが保育園に呼びかけて、今回初めて行われた。

鈴木さんは最初に「少林寺は勝ち負けを決めるものではない。拳法を通じて仲間をつくり、自分のことは自分でできるようになってほしい」と話した。

練習では、転んだ時に頭をぶつけないようにする受身や、不審者に腕をつかまれた時に逃げる方法を練習した。 -

ベリーズ子どもたちの笑顔展

中米の国ベリーズで活動した青年海外協力隊員による現地の子どもたちの写真展が3日、伊那市の伊那図書館で始まった。

写真展を開いているのは伊那市のイラストレーター白麻佑季さん。

会場には、教室などで撮影した子どもたちの写真約30点が並んでいる。

白麻さんは、南箕輪村の中学校で美術講師を勤めたあと、平成18年3月から2年間、ベリーズの小学校で図画工作を教えた。

現地では、カメラが大好きという子どもたちの写真を撮り続けたという。

今回は、数万枚にも及ぶ写真の中から特に印象深い写真を展示している。

同展は8日まで。 -

新山小と新山保育園で交流

伊那市の新山小学校と、今年度で休園する新山保育園の交流会が3日、新山小学校で開かれた。

この日は、新山小学校の1、2年生がひな祭りパーティーを計画して園児を招待した。

1、2年生9人と園児10人は今年、ペアを作って仲良し交流をしてきた。

今回は、休園になる新山保育園との最後の交流会で、

1、2年生は、園児と一緒に種まきや収穫をした大豆で作った豆腐や、ちらし寿司、桜もちなど5品を手作りで用意した。

園児たちは、1、2年生と一緒のテーブルで、手作りの料理をおいしそうに食べていた。

会食のあと、交流のお礼に園児が紙粘土で作ったマグネットを小学生にプレゼントした。

新山保育園の園児は来年度から高遠第4保育園に通うことになっている。このため新山小学校では、来年度は高遠第4保育園との交流を考えているという。 -

トールペイントと白磁の絵付け展

伊那市美篶の大洞かずよさんの「トールペイントと白磁の絵付け展」が、信州高遠美術館で開かれている。

会場にはコーヒーカップや絵皿など約100点が並んでいる。

今回は四季の移ろいをテーマに、さまざまな花を描いた作品を春、夏、秋、冬の順番で並べた。

展覧会は28日まで。 -

火の用心コンサート

3月1日から7日までの春の火災予防運動に合わせ1日、伊那市のいなっせで街頭コンサートなどのイベントが行われた。

火災予防運動にちなんだコンサートは初めてで、伊那市のハーモニカグループや打楽器グループ、伊那市消防団音楽隊が演奏した。

このうち、ハーモニカグループのハニーコーンは、大小さまざまなハーモニカを使い、歌謡曲などを演奏した。

いなっせ北側の広場では、消防車が展示され、訪れた子どもたちが実際に乗車したり、サイレンのボタンを押すなどして楽しんでいた。

また、いなっせ前の道路を通行止めにして、はしご車の訓練もあった。

はしごがいなっせの7階まで近付くと、集まった人たちは一斉に上を見上げていた。

伊那消防署では、3月は土手焼きが増え火災の発生しやすい時期だとして、「家の中ではもちろん、外での火の取り扱いにも十分注意してほしい」と呼びかけている。 -

伊那中央病院が電子カルテシステム導入

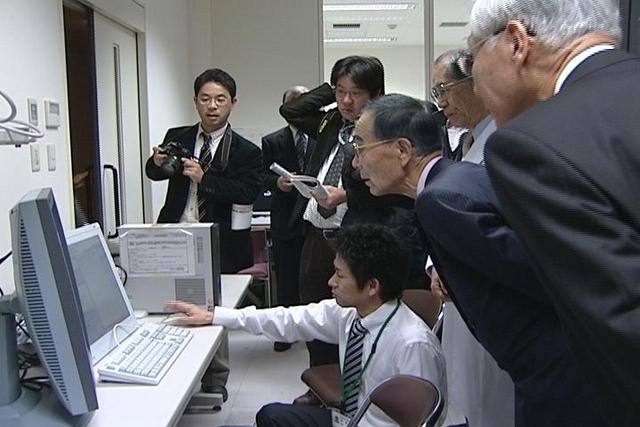

伊那中央病院は、上伊那の総合病院では初めて、診療記録をコンピューターで管理する電子カルテシステムを導入した。

2日、伊那中央病院を運営する伊那中央行政組合の小坂樫男伊那市長や、病院の小川秋實院長ら関係者30人が参加し、運用開始のセレモニーを行った。

電子カルテシステムは、患者の診断やレントゲン写真などの診療記録を電子的に保存し、病院内の専用端末で情報を見ることが出来る。

コンピューターで日本語入力をするため、従来の手書きのカルテと比べ、患者やその家族にとって理解しやすくなる。

また、データのやり取りでカルテを照合出来るため、待ち時間の削減につながるという。

入院患者には専用のリストバンドを取り付ける。看護師が、無線機能を持つ携帯端末でリストバンドを読み取ると、電子カルテシステムから患者の情報を引き出すことができる。

この携帯端末では、処方する点滴や薬などを確認でき、医療ミスの防止につながるという。

小川院長は、「システムの導入で、医師らは患者の必要な情報を即座に知ることができ、チーム医療が推進される。医療の質の向上や効率化につなげていきたい」と話していた。

今回導入した電子カルテシステムの構築費は7億円で、病院が半分の3億5千万を負担し、残りを国や組合を構成する市町村で負担する。 -

花粉の飛散数去年を上回る予想

飯田保健所は2日、飯田下伊那地方の花粉の飛散数が非常に多くなっていると発表した。

飯田保健所によると、飯田下伊那地方では2月27日から1日までの3日間、花粉の平均飛散数が162個を観測したという。

これは去年の観測最高値70個の倍以上となる。

観測史上で最も多い飛散数は、平成7年4月の822個となっている。

飛散開始時の予想では、今年は例年に比べやや多い飛散量とされていて、飯田保健所では今後も天気が良く風の強い日には花粉が多く飛散するので、マスクやメガネを着用するなど対策をとるよう呼びかけている。 -

子どもの健康づくり研修会

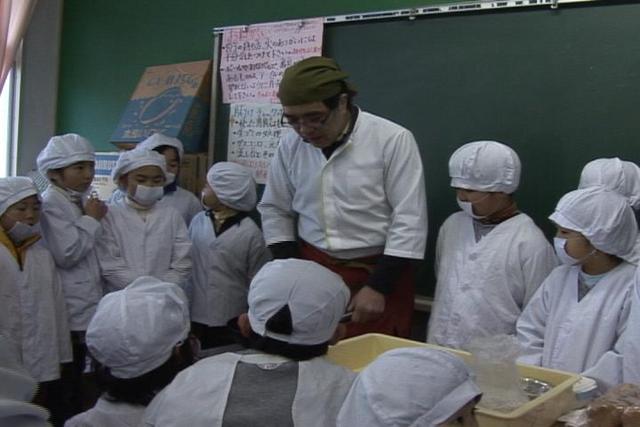

食育を通して子どもの健康づくりを考える研修会が25日、伊那合同庁舎であった。伊那保健所が年1回開いていて、この日は上伊那地域の栄養士や養護教諭、保育士など約80人が出席した。

研修では、伊那北高校の食育の取り組みについて事例発表があり、家庭科の常田真由美教諭が、1年生の総合学習ゼミで行われた食を学ぶ講座について話した。

講座は、食生活を自己管理できる力をつけること、郷土食を理解し伝承していく力をつけることを目的に開かれた。

3回の講座で、管理栄養士を講師に招き、生徒たちが食事バランスを学んだり、五平もちなどの郷土食作りをしたという。

常田教諭は、「講座の中から食事バランスの大切さなどに気付いていく生徒が多かった。普段の授業でも、生徒が食事について自分のものとして考えられる力をつけていきたい」と話していた。 -

箕輪町公民館合同閉講式

箕輪町公民館が開く学習講座の講演会と閉講式が27日、箕輪町文化センターであった。

箕輪町にある養泰寺の内藤真彦住職が講演した。

仏教の教えについて講演した内藤住職は、「人間には欲が必要。しかしそれを野放しにしてはきりがない。何事も腹八分目にして、上手にコントロールすることが大事」と話した。

箕輪町公民館では、大人を対象にしたふきはら大学、ふきはら大学院、ふれあい学級、おやじ学級を開いている。

各講座では、町についてや健康、料理などを学んできた。

講座のあと、閉講式が行われ、ふきはら大学院とふきはら大学を卒業する14人に証書が贈られた。

桑沢昭一副町長は、「仲間と学びあうのは大事なこと。これからも仲間作りや学習に励んでください」と祝辞を述べた。 -

信州の古布作家作品展

古い布を使った人形などの作品や骨董の展示会が28日、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで始まった。

会場には、古布作家や手芸教室など19団体の作品が並んでいる。

この展示会は、飯島町にある骨董と古布の店が開いているもので、今年で5回目になる。

古い布で作った人形などは、作家一人ひとりの個性が表れていて、訪れた人たちは1点1点じっくりと眺めていた。

また、会場には骨董品や古布の端切れなどもあり、販売もしている。

展示会の関係者は、「物を大切にすることが大事だということを感じてほしい」と話していた。

この展示会は3月8日まで。 -

伊那市消防団 長谷第三部詰所完成

伊那市長谷の中尾区から杉島区までを担当する消防団第3部の詰所が完成し28日、竣工式があった。

式には、伊那市長谷の中山晶計地域自治区長や地区住民ら約20人が出席し、詰所の完成を祝った。

完成した建物は、鉄骨2階建て、延床面積は約90平方メートル。

1階が車庫、2階が団員の控え室で、総工費は1500万円。

伊那市消防団長谷分団の中山勝司分団長は、「地域の安心と安全を守る拠点となるよう、意識を持ち、消防団活動を行っていきたい」と話していた。 -

農地・水・環境継承の会講演会

伊那市美篶の青島、下川手地域の農地や環境の保全に取り組んでいる「農地・水・環境継承の会」は22日、初めての講演会を美篶公民館で開いた。

青島と下川手の農家や住民でつくる「農地・水・環境継承の会」は、国や県、市の補助を受け、H19年からの五カ年計画で、農業用水路の共同管理や農作物の減農薬栽培などを行っている。

講演会は、会の活動を広く知ってもらおうと今回初めて開いた。

講師は伊那市西箕輪に住む写真家の久野公啓さんが務めた。

田んぼに住む生き物を題材に写真を撮っている久野さんは、「田んぼのカエルに注目」と題し、「農家が田んぼに水を張ると、それを待っていたかのようにカエルがやってきて産卵をする。昔ながらの農家の仕事は、自然の生きものと深い関わりを持ってきたが、農作業の近代化によってそれが断ち切られつつある」と話していた。

農地・水・環境継承の会では今後、小さなグループでの勉強会を設け、情報交換をしたり、農作物の栽培方法などを学んでいきたい竏窒ニしている。 -

美篶中央保閉園式・美篶保内覧会

保育園の統廃合で今年度いっぱいでなくなる伊那市の美篶中央保育園で28日、閉園式が行われた。

閉園式には園児や保護者、地域住民など約150人が参加した。

あいさつで小坂樫男伊那市長は、「長い歴史に幕を閉じることになるが、これからを担っていく子どもたちの新たな出発になればいいと思う」と話した。

このあと、園児による歌の発表や記念品の紹介などがあった。

美篶中央保育園は昭和27年に開園し、これまでに約2300人の子どもたちが巣立った。

園舎の老朽化や園児数の減少などにより今年度をもって閉園し、美篶東部保育園と統合することになっている。

保護者会長の三沢新一さんは、「新しい園舎で子ども達が明るく楽しく過ごせるよう、これからも地域のみなさんに協力をいただきたい」とあいさつした。

また、統合により新築された園舎の内覧会もあった。

美篶公民館東側の新しい園舎は、木造平屋建てで延べ床面積は1364平方メートル。ペレットボイラーを採用し、床暖房も完備している。

新年度から利用される新しい園舎では、4月4日に開園式と入園式が行われる予定。 -

伊那友の会が鍋帽子作り

婦人向け雑誌「婦人之友」愛読者で作る伊那友の会は28日、鍋を保温するための鍋帽子作りの講習会を箕輪町の南小河内公民館で開いた。地域住民15人が参加した。

布と綿で作る鍋帽子は、かぶせておくだけで抜群の保温効果が得られ、料理で火を使う時間の短縮ができるという。

そのため省エネや二酸化炭素削減にもつながるとして、伊那友の会では普及を目指している。

主催した伊那友の会のメンバーは、「省エネだけでなく、手作りの良さを知るきっかけにもなればうれしい」と話していた。 -

落語と井の頭を楽しむ会

落語と日本酒を楽しむ会が27日夜、伊那市の漆戸醸造で開かれた。約50人が集まり、落語と搾りたての新酒を楽しんだ。

これは、新酒が出来上がるこの時期に、落語を聞いて楽しい気分で日本酒を味わってもらおうと開かれた。

落語は、駒ケ根市出身の落語家、昔昔亭健太郎さんが披露した。

貧乏長屋の住人達が大家に連れられて行った花見の席で、酒の代用品にお茶、卵焼きの代用品にたくあんを出され面食らう様子がおもしろく描かれた「長屋の花見」など、酒にまつわる落語を披露した。

落語が終わると参加者達は搾りたての新酒を味わっていた。

漆戸醸造の漆戸正彦社長は、「お酒と落語は切っても切れない関係。落語を楽しんで、よりおいしいお酒を飲んでもらえたと思う」と話していた。 -

グリーンファームでラン展

100種類以上のランの花が並ぶ「ラン展」が28日から、伊那市の産直市場「グリーンファーム」で開かれる。

今年は例年より多い1300鉢を準備した。

このラン展は3月8日。 -

獣害防除対策研修会

南箕輪村の信州大学農学部で27日、獣による被害を防ぐ対策研修会が開かれ、その中でニホンジカの解剖実習が行なわれた。

ニホンジカなどの野生動物による農林業被害は、県全体で17億円、上伊那では2億円に上る。

解剖実習は、専門的な視点からニホンジカを知り、防除対策に役立てていこうと初めて行なわれた。

研修会には、市町村や県の有害鳥獣対策担当者、JA関係者らが参加し、作業の様子を見守った。

解剖を行なったのは大島浩二教授で、「胆嚢がない、脾臓が大きい、胃が4つある」などと、シカの特徴を挙げながら解剖を進めていた。

ニホンジカなど野生動物のメカニズムは、明らかにされていない部分も多く、カルシウムの摂取方法、免疫面でも謎の部分が多いという。

大島教授は、「シカが多すぎて人間との共存がうまくいっていないが、解剖によりどこでどういうシカが採れているのかを調べながら個体調整をする必要がある」と話していた。

信州大学農学部では、動物解剖学や行動学など専門的な教授らで組織する野生動物対策センターが今月5日に発足していて、定期的に情報を発信していくことになっている。

ニホンジカの解剖実習を行なうこの対策研修会は3月6日にも開く予定。 -

園児に桜の手鏡プレゼント

保育園の統廃合で今年度いっぱいで廃園となる伊那市の美篶中央保育園に26日、園の庭にあった桜の木で作った手鏡のプレゼントが届いた。

手鏡を作った木曽山林高校森林環境科2年生の有志3人が保育園を訪れ、贈呈式が行われた。

手鏡は、新しい園舎の改築によって切り倒された樹齢50年の桜の木を使って作った。3センチほどの厚さに切った木を、思い出の桜の花びらの形にした。

保護者や地元から、「長年親しんできた桜の木がこのままではもったいない」という声があり、この保育園に子どもが通っていた木曽山林高校教諭の宮下理人さんに依頼して生徒たちに記念の品を作ってもらうことにした。

昭和27年に開園した美篶中央保育園は、園舎の老朽化や少子化などにより美篶東部保育園と統廃合し、今年度中に取り壊す。

桜の木は開園当初に地元の人の協力で植えられたソメイヨシノで、これまで園児たちが桜の下で給食を食べるなどして親しんできたという。

手鏡は60個保育園に贈られていて、28日の閉園式で園児一人一人にプレゼントされるほか、お世話になった地元の人にも記念品として贈ることになっている。 -

松くい虫被害過去最高に

松を枯らしてしまう松くい虫被害が今年度、上伊那地域で過去最高を記録した。27日開いた上伊那地方松くい虫防除対策協議会で報告があった。

被害量は、昨年12月末現在で6320立方メートルで、中川村、宮田村で減少したものの、駒ヶ根市、伊那市、飯島町、箕輪町で増加した。

被害エリアは、北端が箕輪町の福与でエリアの拡大はないが、密度が濃くなっているという。

上伊那地方事務所では、平成18年、19年の高温少雨だった気象条件が、松の抵抗力を低下させたのが原因とみている。

県全体では、被害の6割を占める上田、小諸、下伊那で被害は減少傾向にあるが、上伊那を含むほかの地域では年々増加傾向にある。 -

北澤秋司さんに警察から感謝状

警察署員の災害に対する意識向上に貢献したとして27日、伊那市在住で信州大学名誉教授の北澤秋司さんに、伊那警察署の篠田彦雄署長から県警察本部長感謝状が贈られた。

北澤さんは、災害を防ぐための山づくりなどが専門で、今年1月に県内の警察署員を対象に防災に関する講演をした。

また、県内の災害記録や地形地質について北澤さんがまとめたDVDを県内25の警察署に寄贈した。

この活動に対して今回、感謝状が贈られた。

北澤さんは、「警察職員はいろいろな土地に異動がある仕事。DVDは、異動先の地形や過去の災害について覚えるために利用してもらいたい」と話していた。 -

美篶小児童がアマランサスお菓子作り

伊那市の美篶小学校の3年2組の児童が26日、自分たちで育てたアマランサスを使ってお菓子作りに挑戦した。

この日は、美篶で和菓子店「大西屋」を経営する小池保彦さんの協力で、3年2組の児童26人がお菓子作りに挑戦。

材料は去年6月に種を撒き自分達で育ててきたアマランサスで、生クリームやハチミツで味付けして洋風の「おこし」にし、最中の皮に詰めた。

この日作ったお菓子は、家に持ち帰り、家族と一緒に味わうという。 -

伊那小学校3年孝組にメダル

地域活性化に貢献したとして、伊那市の伊那小学校3年孝組の児童に26日、山寺区活性化協議会からメダルが贈られた。

活性化協議会理事長の矢野昌史さんが、孝組の児童35人、一人ひとりの首にメダルをかけた。

孝組は2年生のときから、活性化協議会の協力を得て、山寺区の高尾公園に遊具や休憩所を作るなどの活動をしてきた。

この日は、1年間の活動を活性化協議会のメンバーや保護者らに見てもらおうと発表会をした。

子どもたちは、高尾公園で拾ったドングリでクッキーを作ったこと、みんなで協力して遊具を作ったことなどを、歌を交えて発表した。

4年生に進級するとクラス替えがあることから、孝組の高尾公園での活動は終了する。

そのため、これまで制作してきた遊具なども解体することになった。

活性化委員会は、その代わりとして、高尾公園にある舞台を飾るパネルの制作を子どもたちに依頼した。

この日は、そのパネルの披露もあった。

パネルは、解体する遊具と高尾公園の四季を描いている。 -

振り込め詐欺防止ステッカー贈呈

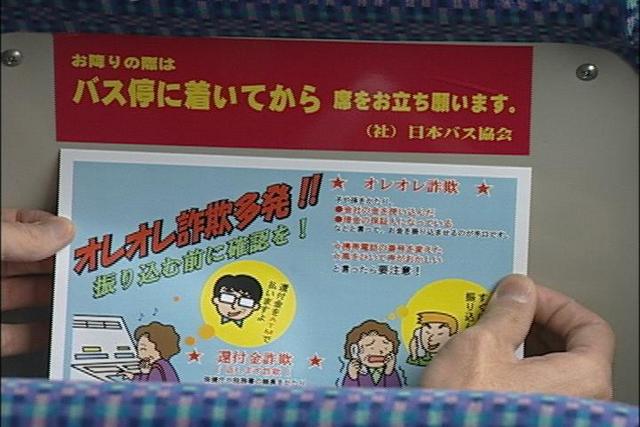

伊那警察署などは振り込め詐欺の被害を未然に防ごうと25日、啓発ステッカーを伊那バスとJR関東に贈呈した。

このうち伊那バスでは、伊那警察署からステッカー200枚が贈られた。

ステッカーは、警察署と防犯協会が振り込め詐欺撲滅期間に合わせて作った。

縦15センチ、横20センチの大きさで、具体例を挙げて注意を呼び掛けている。

伊那バスでは、高齢者の利用が多い路線バス20車両の座席後方部に貼り付ける。

伊那警察署によると、伊那署管内では去年1年間に11件の振り込め詐欺被害が報告されていて、被害総額はおよそ800万円となっている。

伊那バスの福澤信義管理課長は、「早速貼って、被害防止に協力していきたい」と話していた。

なお、JRバス関東には300枚のステッカーが贈呈されていて、路線バスの座席後方部に貼ることになっている。 -

伊那中央病院運営審議会

経営改革プラン案を了承伊那中央病院運営審議会が24日夜、伊那中央病院で開かれ、経営改革プランの案が了承された。

審議会には上伊那医師会や住民の代表など30人が出席した。

経営改革プランは公立病院が平成23年度を目途に黒字化する計画をまとめたもので、国へ提出する。

審議会では病院の運営状況などについて説明があった。

それによると、平成19年度と20年度の比較で外科の外来の患者数はおよそ千人減少しているが、診療報酬は5千万円増加している。

一方内科は患者数が3千人、診療報酬は4千万円減少している。

これについて伊那中央病院では、「入院や症状の重い患者が病院に訪れるようになってきている。また内科については、精密検査が必要など紹介状のある患者のみ受けつている」と説明している。

ほかに市町村別の入院患者は、伊那市、箕輪町、南箕輪村で減少しているが、駒ヶ根市と辰野町では増加している。

審議会では、ほかに伊那中央病院が妊娠後期から新生児の早い時期までの医療を総合的に行う地域周産期母子医療センターに県から指定されることが報告された。

伊那中央病院では経費節減などにより、平成22年度からの黒字化を目指していて、今回示されたプランは3月に開かれる伊那中央行政組合に示され了承される見通しとなっている。 -

赤羽さんが市長を訪問

去年ソマリア人武装団に拉致され、今年1月に解放された赤羽桂子さんが25日、伊那市役所を訪れ小坂樫男市長にあいさつした。

赤羽さんは本籍が伊那市で母親と兄は現在伊那市に住んでいる。

すでに亡くなっている父親と小坂市長はいとこにあたり、拉致されている間も市長が母親の相談に乗っていたという。

今回父親の墓参りで伊那市を訪れ、無事に帰国したことを報告したという。

赤羽さんは6か月の契約で、国際医療援助団体「世界の医療団」で活動していたところを拉致され、およそ3カ月半の間、監禁されていた。

解放されてからは在籍している長崎大学大学院で研究を続けてきたという。

赤羽さんは治安の悪い国での医療支援について「自分の判断だけではいけないし、まわりの人の承諾も必要だが、その地域の医療状況を向上させたいという覚悟があれば、行ってもよいと思う」と話していた。

赤羽さんは小児科医の資格もあることから、今後は子どもをテーマにした国際保健学の研究や活動を続けていくという。 -

はらぺこでうどん作り

伊那市東春近の自由保育所はらぺこの園児たちが24日、うどん作りに挑戦した。

はらぺこでは、手作りの喜びを知ってほしいと、毎年うどん作りをしている。

この日は、寒い季節に味噌煮込みうどんを食べようと計画し、園児や保護者などおよそ30人が参加した。

園児は、生地を麺棒で延ばしたり、大きな包丁で生地を切るなど、粉で白くなりながら、うどん作りを楽しんでいた。 -

美篶地区でゴミ処理に関する委員会設置

新しいごみ中間処理施設の候補地と三峰川をはさんで隣接する美篶地区は23日夜、新ごみ処理施設に関する委員会を設立した。

美篶きらめき館で設立総会があり、各区の区長や市議会議員など27人が出席した。

美篶地区区長会では去年、ごみ処理施設をつくる場合、隣接区なので美篶地区に対して配慮し、住民に理解してもらった上で進めてほしい竏窒ニ市に要望してきた。

今月2日に開かれた美篶各種団体協議会で、美篶区長会からごみ処理施設に関する委員会設立の提案があり、今回設置を決めた。

設立総会では、会則の承認や役員の選出があり、会長に学識経験者の赤羽要さんを選んだ。

赤羽さんは、「ごみ処理の問題は感情論に走らないことが大切。冷静に住民の声をくみ上げて検討していきたい」とあいさつした。

委員会では今後、候補地や先進地の視察をはじめ、これまで、ごみ処理施設の候補地選定に至った経過や施設の安全性などについての勉強会を開く計画。

新ごみ処理施設に関する委員会は、これまで区ごとでの設置はあったが、地区全体での設置は美篶地区が初めてとなる。 -

男女共同参画セミナー

人とのよりよい関係づくりについて学ぶ男女共同参画セミナーが24日、伊那市役所で開かれた。市の主催で約70が参加した。

最初に、市内で男女共同参画について取り組んでいる3団体が自作の紙芝居を披露した。

内容は、家事に興味のなかった家族が家事を分担するようになるもの、女性が地区役員になり他の役員と協力して取り組むものなど。

紙芝居では、「みんなで協力しあうと気持ちよく過ごせるようになる」とまとめていた。

そのあと、松本市在住のコミュニケーションカウンセラー山田千津子さんが、コミュニケーション方法について講演した。

山田さんは、「コミュニケーションが上手くいくためには話しやすい穏やかな雰囲気を醸し出すことが大事」と話し、参加者全員で顔を使ったじゃんけんをして、笑顔を作る筋肉を動かした。

山田さんは、「自分の表情や雰囲気が周りの人に影響を与えていることを自覚すること。言葉も表情も、素直に元気に明るくを心がけましょう」と呼びかけていた。

32/(火)