-

南箕輪村北殿区で災害時住民支え合いマップ作成説明会

南箕輪村社会福祉協議会は25日夜、災害時住民支え合いマップの作成説明会を北殿公民館で開いた。北殿区はマップ作成のモデル地区で、説明会は組長らを対象に開き、約50人が先進地駒ヶ根市の事例を学んだ。

村社協は、昨年7月の豪雨災害で避難指示を経験した北殿区をモデル地区にし、役場と連携してマップ作りを進める。同区では自主防災組織を主体に作成する計画で、今回は組長にも理解してもらおうと説明会を開いた。

駒ヶ根市と同市社会福祉協議会がマップ作りに取組んだ経過、作成方法などを紹介した。「災害時の安全な避難のために支え合いマップが有効な手段の一つ」とし、住宅地図を使い、災害時要援護者、支援者、近所のつながりの確認などをして地図に色別のマークや矢印を記入していく方法を説明した。

要援護者に誰が声を掛けるか事前に決めておくこと、避難所に重度の障害などがある人の福祉避難所を別に確保することなどの重要性も述べた。 -

みのわ祭り

7月28日雨天時は順延なく中止へ箕輪町みのわ祭り実行委員会は26日夜、第2回会議を町役場で開いた。当初雨天時の予備日としていた7月29日に参議院選挙が実施されることにより対応を協議し、祭り本日の28日が雨天の場合は祭りを中止することを決めた。

「2007みのわ祭り」は7月28日開催。6月初旬の第1回実行委員会では28日雨天の場合は翌29日に開催と決めていた。

協議の結果、28日が大雨などで実施できない場合は、町職員の対応、会場の公民館や投票管理者・立会人など困難が生じるため祭りは中止する。順延はしない。花火大会のみ翌日29日に開催とし、29日も出来ない場合は改めて検討する。

実行委員会では、花火打上会場で打上花火(6・7号)は番場原第2グラウンドに変更になったことを報告。各部会の説明もあった。

◆みのわ祭りポスター完成

箕輪町の「みのわ祭り2007」のポスターが完成した。

本年度は、ポスター・うちわの図案を一般から募った。7人10点の応募があり、みのわ祭り正副会長会(8人)による審査で、ポスターは向山聡一さん=箕輪町=の図案を採用した。

ポスターは千枚作成。役場庁舎をはじめ町内公共施設、商店などに掲示し、祭りに向け町内を盛り上げる。 -

表千家同門会長野県支部総会

表千家同門会長野県支部(横内祐一郎支部長、会員約2千人)の総会が24日、伊那市の県伊那文化会館大ホールなどであった=写真。県内各地区から約530人の会員が出席。本年度事業を決めた後、京都本部の講師による講習会があった。

総会は県下8地区を会場に年一回、交代しながら開催。あいさつに立った横内支部長は「茶道を極めるための一つひとつの仕草が人生の勉強になった。日本の伝統文化である茶道を皆で伝え合い、美しい日本をつくりあげていこう」と話した。

総会では、在籍20年以上で77歳を迎える会員を称える「喜寿表彰」や支部特別功労賞、支部功労賞などの13人を表彰した。講習会では「初炭」「続薄茶」など基本的な点前を学んだ。 -

【記者室】“毒”は確実に効く

箕輪町郷土博物館の野草観察会。子どもから大人までが、散策しながら花や草の名前、薬草の効能などを学んだ。一緒に歩いてみたが、知っている植物はほんのわずか。新しい発見がいっぱいだった▼胃腸の薬というアキカラマツ。「そこにいっぱい」と言われてもどれのことやらさっぱり分からず、先生が手に取って「あぁ、それ」と納得する。名前と効能は覚えたものの、自分で採取となると、まず不可能に思える▼山菜や野草を利用する場合、有毒植物があるので注意が必要。観察会の資料に「無理して採らなくても命に別状はない。誤ると命に関わる」「“毒”は確実に効く」の言葉が。知識のない自分は、野草は見て楽しむ程度にとどめるのが賢明のようだ。(村上裕子)

-

国道伊那バイパス箕輪地区地権者組合、対策組合が解散へ

国道伊那バイパスの箕輪地区地権者組合と対策組合は27日、町文化センターで役員会を開き、伊那バイパスの箕輪区間が07年度内に完成の見通しとなったことを受け、両組合とも解散する方向を決めた。

国道153号伊那バイパスの工事は国庫補助道路改築事業。計画区間は伊那市美篶青島地籍のナイスロードから箕輪町の松島バイパス「木下南新町」交差点までの総延長7・6キロ。箕輪区間は約1・2キロ。

両組合は98年に発足し、伊那建設事務所に要望書を提出。箕輪区間は00年に着工した。

役員会で伊那建設事務所が現況を説明。箕輪区間のバイパス本線はほぼ完成し、残り約30メートルの区間についても来年3月までに完成する見通しを示した。

役員は、残された課題は地元の木下区と三日町区に移管して今後町と協議することとし、組合は解散の方向を決めた。

伊那建設事務所によると、伊那バイパスの南箕輪村区間は本年度、残りの用地買収と取り付け道路の改良工事、伊那市区間では用地買収に着手する計画という。 -

高遠伊那東ライオンズクラブが解散

高遠伊那東ライオンズクラブ(LC、古田順子会長、14人)はクラブ員の減少で運営が困難になり、30日をもって解散する。発足から31年間の活動を終えるが、これまで培ったLC精神を心がけていくことを確認した。

同LCは76年5月、三十数人で発足。会員は伊那市内の天竜川東側、高遠町、長谷を中心に構成され、多いときで57人が所属していた。6年ほど前から年々減り、クラブ運営に支障をきたし、活動するにも人が少なく、継続が困難となった。クラブ員の増員に力を入れたが、加入に結びつかず、本年1月から、LCの存続、解散、他クラブとの合併の選択肢の中で検討を重ねた。30年を超える活動の経過から、合併は困難として、解散を決めた。

古田会長は「桜のまち、歴史のまちとして全国に名が知られる高遠からLCをなくすことは残念。解散しても、奉仕の心を表す努力はしていきたい」と話した。

同LCは、地元企業への献血の協力をはじめ、三峰川の河川清掃、LCのPR活動などを展開。保科正之公の縁で、福島県の会津若松LCなどと友好提携を結び、交流していた。 -

花ろまん(18)バラ(下)

かつて16世紀のフランスのバラの詩人、ロンサールは「恋びとよ、見にゆかん 花薔薇(そうび)けさ紅に 陽に解きし その衣 くれないの 重なりも」と歌い、ボードレールはバラは「美しくあれ、そして悲しくあれ」と言った。アイルランドのトマス・モアが生と滅びを表現した「夏の終りの薔薇」の哀愁を帯びたメロディーは、日本では「庭の千草」で知られている。蕾から開ききるまで、刻々と姿を変え、絢爛豪華に咲けば、咲くほどに、文学に登場するバラは、悲哀と滅びを内包し、見る者のロマンをかき立てる。今回は高地に咲くバラの特集、伊那市の高遠しんわの丘ローズガーデン、長谷のみらい塾、山荘ミルクを取材させていただいた。(大口国江)

##(中見出し)

「アンネのバラ」から修景バラまで108種類、4380本が咲き競うしんわの丘ローズガーデン

花の丘公園西側、標高800メートルに位置し、6月1日にグランドオープンした。直立性や株立などの大輪、土手を利用した這性のバラ、修景バラなど。花びらが幾重にも重なるロゼット咲き、包みこむカップ咲き、剣弁高芯咲き、半八重咲き、一重咲きと様々な花が見られ、さながらバラの見本園のようだ。

明日への希望を抱きながら、非業の死を遂げた、少女、アンネ・フランクのために作られたバラ「スヴニール・ドゥ・アンネ・フランク」。上品な雰囲気の「プリンセス・ド・モナコ」。花びらの重なるフリルがかわいい「ほのか」。

房状で花色は白から次第に淡緑色に変わる「緑光」。輝く黄色「サプライズ」、ピンク色で裏白の花が波のような「ケアフリーワンダー」。

真紅の大輪、存在感のある「オクラホマ」。黄色から赤色に変わる「栄光」-など色々楽しめる。

##(中見出し)

有機堆肥「あきら」で1・5倍の大輪に、珍しい咲き分けもある長谷蔵の宿、みらい塾(市ノ羽幸子さん経営)

伊那市長谷黒河内にある蔵の宿みらい塾は標高900メートルに位置し、今、数10種類400本のバラが見頃を迎えている。

市ノ羽さんが1番好きな花というアンネ・フランクのバラは40本植えて、小道を作る。花色は赤から黄色と変化しつつ、晩秋まで咲き続ける。

花弁数50枚、下向きに咲く、上品で優雅なピエール・ド・ロンサールもお気に入り。

個性的なのは、白地に濃いローズの縞が入る、カップ咲きからロゼット咲きに変化するボローニャ。今年は咲き分けで濃いローズ1色の珍しい花が咲いた。「昨年、新品種として発表されたばかり」とか。

レモンのような香り、剣弁高芯咲きの「ブルームーン」゜壁面いっぱいに鮮やかな花をつける「カクテル」などのほか、色とりどりの木立性大輪や、垣根に這わせた修景バラもあるが、いずれも、花の大きさが通常の1・5倍ほどある。その秘密は、幸子さんの夫で、アルストロメリア栽培の晧さんが開発した有機堆肥「あきら」にあるとか。

「バラは早朝から夜まで、1日中見ていても飽きない。バラの香りに包まれてティータイムを」と喫茶も営業する。

このほか予約で食事も提供、蔵で宿泊もできる。詳細は(TEL98・2168、email miraijuku1038@yahoo.co.jp)

##(中見出し)

自然と融合するバラたち 横山山荘ミルク向山美絵子さん。

標高千メートル、緑の里山をバックに1万平方メートルの広々としたフィールドに立つ、山荘ミルク。サルの食害に遭い、野菜からバラに切り替えた。前庭はモダンローズ、畑側はオールドローズ、山際はイングリッシュローズとエリアを決めて植栽した。ホールから庭、玄関前、庭の入口など効果的にアーチを配し、スタンダード仕立てで高低差をつけた。

淡いピンク、クラシカルな花形の「シーザー2005」のアーチ。青みを帯びたピンクの花びら、わずかな風にも揺らぐ「ディンティー・ベス」。紫系の一重、和のテイストを持つ「たそがれ」。真紅で存在感のある「ウィンショッテンアンティーク」など。

四季折々色とりどりの花をつける宿根草、明るいグリーンから深緑、美しい斑入りなど百種類余のギボシがバラを引きたてている。「標高が高いため、朝夕の寒暖の差が大きく、花色が冴えている。葉の色がいいとお客様にほめられる」と笑顔を向けた。

山荘ミルクは月、火曜日定休。営業時間午前11時縲恁゚後5時(夜、休日は予約のみ)(TEL72・9990) -

箕輪町警部交番連絡協議会総会

箕輪町警部交番連絡協議会は20日夜、07年度総会を町内で開いた。事業計画や予算を承認し、伊那署管内、箕輪町の治安情勢報告を聞いた。会員や来賓、交番所員ら24人が出席した。

07年度事業計画は、夏季と冬季の交番支援物資贈呈、交番近況情報交換会など。小林紀玄会長は、「昼夜を問わず活躍いただき安心して生活できている。新交番の落成を機に交番機能の充実を図り安全安心の箕輪町のため更なるご活躍をお願いしたい」と述べた。

交番新築の記念品として協議会が時計を贈呈。倉田千明所長は、「事務所に入った正面の壁に掛けさせてもらう」と感謝した。

倉田所長が町の治安情勢を報告。07年5月末現在の刑法犯届出件数は73件で前年より5件増加。地域別では前年0件だった上古田、三日町、南小河内、北小河内でも発生し「在のほうに発生が増えている」と説明した。交通事故発生状況は、人身事故は40件で昨年より9件の減だが物損事故が208件で、「人身事故になる手前の物損事故が多く安心できない」と注意を呼びかけた。 -

ゆずり葉学級が灯ろう作り

南箕輪村公民館学級の「ゆずり葉学級」はこのほど、7月7日に大芝高原である大芝とうろう祭りに参加するため、七夕灯ろう作りをした。受講生が思い思いに好きな絵を描くなどして灯ろうを作り上げた。

祭りは大芝高原多目的広場で、住民が手作りした段ボールの灯ろうを散策路に並べて蜜ろうキャンドルを灯す。

昨年の祭りに初参加したゆずり葉学級では、「とてもよかった。今年もやりたい」との受講生の願いから、灯ろう作りを計画した。学生は昨年の箱を再利用したり、新しい段ボール箱の側面を四角や丸など好きな形に切るなどして枠を作り、穴の部分に自分が育てたアサガオ、村のキャラクター「まっくん」などを自由に描いた紙を張って完成させた。

受講生は、「祭りは灯ろうの光がものすごくきれいでした。今年も自分の作った灯ろうを出すのが楽しみ」と話していた。 -

野草観察会

箕輪町郷土博物館は23日、野草観察会を日輪寺周辺で開いた。参加者は植物の名前や薬草の効能などを学び、メモを取りながら散策を楽しんだ。

町内まるごと博物館事業の一環。野草の観察を通じて郷土の自然に親しむねらい。講師は樹木医で町文化財保護審議会委員の唐沢清さん。

参加者20人は、日輪寺を目指して箕輪東小学校を出発。歩きながらコアジサイ、野アヤメ、ヒレハリ草などを見たり、名前を確認し、胃腸の薬になるアキカラマツも教わった。子どもたちは山ワラビを摘んだり、フキの葉に穴を開けたり遊びながら歩いた。参加者は「地元にこんないい所があるなんて知らなかった」と話し、好天に恵まれた景色もたん能していた。

長岡の伊藤優子さんは、娘とゆっくり接する時間を持ちたい-と長女の陽香さん(8)と参加。「娘のほうが覚えるのが早くて、私が教えてもらっています。娘が前に採ってきたきれいな花の名前が今日覚えられて良かった」と話していた。 -

駒ケ根市男女共同参画推進研究集会

駒ケ根市と実行委員会は24日、第43回駒ケ根市男女共同参画推進研究集会を同市の総合文化センターで開いた=写真。市民約140人が参加し「男女共同参画社会づくり推進のために 今私たちにできることは…」をテーマに、7分科会に分かれて議論した。

分科会は(1)話してみよう・ス地域のこと・ス(2)私のチャレンジ・家庭のサポート(3)皆で見直そう!子どもの体 あなたの子ども・孫 大丈夫?(4)あなたは何をどのように食べていますか?(5)仕事と家庭生活の両立・ス職場においては 家庭においては・ス(6)輝きましょう。いつまでも…(7)うちの子・よその子・地域の子竏秩B参加者は分科会に先立って話題提起として視聴した啓発ビデオ『もっと素敵にハーモニー』を見た感想などをきっかけに議論を始め、さまざまな意見を活発に出し合いながら男女共同についての理解を深めた。 -

伊南防犯連合会総会

伊南防犯連合会(会長・中原正純駒ケ根市長)は25日、07年度定期総会を駒ケ根警察署で開いた。理事、代議員ら約40人が出席し、07年度事業計画・予算案などを承認した。重点目標として▽住民の防犯意識の普及と自主防犯活動の推進▽地域ぐるみによる子どもの安全確保と該当犯罪等の防止▽自治体等との連携・協働した安全な街づくりの推進竏窒fげ、パトロールや街頭指導などに当たっていく。

中原会長はあいさつで「犯罪は減少傾向にあるが、引き続き地域ぐるみで安全安心づくりに取り組まなければならない。我々の地域は我々で守るという意志を持ち、互いに頑張っていきたい」と呼び掛けた。

議事に先立ち、防犯功労者の表彰が行われた=写真。

表彰されたのは次の皆さん。

竹村光子(伊南防犯女性部中沢地区部長)北村良子(伊南防犯女性部赤穂地区副部長)春日佐千江(少年友の会員) -

深妙寺のアジサイ色付き始め

伊那市西春近の感應山深妙寺(重盛快典住職)で200種2500株のアジサイが色付き始めた=写真。色とりどりの花が咲き誇り、訪れた人の目を楽しませている=写真。

「アジサイ寺」の異名を持ち、例年この季節には各地から多くの観光客が訪れる同寺。25年ほど前に重盛住職の母が挿し木をしたことがきっかけとなり、アジサイの株を増やしてきた。花の種類は日本アジサイが中心。毎年美しく咲かせるために、花の終わる時期を見計らって花摘み作業を檀家の協力を得ながら行っている。

涼しい日が続いた影響で、花の時期は例年より1週間ほど遅めだ。咲き具合は例年並みだという。今週末に見ごろを迎えると見込んでおり、30日縲・月10日には無料の茶菓を振舞う「アジサイ祭り」を予定している。

アジサイ祭りは午前10時縲恁゚後3寺。 -

伊那消防組合 規律訓練

伊那、高遠、辰野、箕輪消防署でつくる伊那消防組合は26日、伊那市の市民体育館、県伊那勤労者福祉センター体育館で規律訓練をした。訓練は26、27日の両日、組合署員約120人が実施。各署員らは、日ごろの消防業務に生かすため規律の保持と迅速的確な行動を訓練で学んだ。

初日は、組合署員66人が参加。30人ずつの小隊編成・隊列整とんとして、行進間、停止間の動作や敬礼方法などを指揮者の指示に従がって訓練した。署員らは真剣な表情で取り組み、律心の向上を目指した。

あいさつに立った伊那消防組合消防本部の登内正史次長は「それぞれの動作を確認しながら、年一回の訓練で大きな声と汗をかいてもらいたい」と呼び掛けた。

小隊編成の訓練に取り組む組合署員ら -

伊那図書館 「キッズ・テラス」の名前募集

伊那市の市立伊那図書館は7月4日、児童室外の広場に親子のための活動スペース「キッズ・テラス」を設置、開放する。図書館では、この新スペースの名称を募集。応募期限は7月1日まで。

「キッズ・テラス」の開放期間は、春から秋の午前10時縲恁゚後3時。利用方法として、弁当や飲み物を持ちより交流したり、図書館内の本を持ち出して読んだりできる。

応募方法は、児童室カウンターで応募用紙に記入する。名付け親には、ブックスタート推薦本10冊のうち1冊とブックパスポート「ブックスタート編」をプレゼントする。

問い合わせは、伊那市立伊那図書館(TEL73・2222)へ。 -

小沢花の会がサルビアなど植える

伊那市の小沢花の会(池田清和会長)は25日、広域農道沿いにある「花の公園」周辺で、夏から秋に咲く、サルビアなどの花の苗1万2千本を植えた=写真。関係者によると、サルビアは、7月から10月ごろまで楽しめるという。

恒例の作業は、春にあった「芝桜まつり」の時に駐車場として使った、公園の北、西側の土地3カ所、合計約20アールで実施。市振興公社や会員それぞれが育てた苗などを使い本年は、広域農道と国道361号が交差する付近の土地にも初めて苗を植えた。

池田会長は「道路を利用する人たちなどに眺めてもらうことを期待する。配色にもこだわったので、花がきれいに咲くことを願う」と話している。

同会では、この日以外にも、マリーゴールド、ベコニア、ナデシコ、キンレン花などの苗を植えていて、本年度は、30アールの土地に2万5千本の苗を予定している。 -

大萱保育園、親子で手打ちうどんづくり

伊那市の大萱保育園(山岸加代子園長)は23日、親子クッキングを西箕輪支所で開いた。年長園児親子14組が参加し、手打ちうどん作りに挑戦した=写真。

親子クッキングは調理体験を通じて食に対する理解を親子一緒に深めてもらおうと、昨年から行っている取り組み。昨年はバングラデシュ出身家族が同園園児の保護者だったため、同国の料理にも挑戦。異文化料理への関心も深めた。

今年は、親子一緒に取り組める「手打ちうどん作り」を企画。そば打ちの道具を活用しながら、粘土遊びの要領で粉と水を混ぜ合わせ。うどんの場合、中力粉を使うのが一般的だが、今回は寝かせる手間がかからない薄力粉を用いた。

初めて体験する親子もおり、親子で小麦を練る感触を楽しみながら励んでいた。 -

夏の大はらい式と茅の輪くぐり

駒ケ根市の大宮五十鈴神社(白鳥俊明宮司)で24日、夏越(なごし)大はらい式と茅の輪くぐりの神事が行われた。申し込んだ氏子らと神社総代など約50人が参列。宮司を先頭に一列になり、古くから伝わる歌を「水無月の夏越のはらいする人は千歳の命延ぶというなり」と歌いながら、ヨシを編んだ直径約2メートルの茅の輪を3回くぐった=写真。雨が降る静かな境内で参列者は傘をさしてゆっくりと歩き、厳粛な表情で無病息災を祈っていた。

茅の輪くぐりは12月の師走の大はらい式でも行われる。 -

宮田村消防団ポンプ操法大会

宮田村消防団は24日、ポンプ操法大会とラッパ吹奏大会を村農業者トレーニングセンター駐車場で開いた。日夜厳しい練習を重ねてきた選手約100人が出場し、ポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏の各部門ごとに順位を競った=写真。ポンプ車操法は2分団3部が、小型ポンプ操法は3分団3部がそれぞれ優勝し、上伊那大会(7月15日、伊那市)への出場を決めた。

結果は次の通り。

▼ポンプ車操法(1)2分団3部(2)2分団2部▼小型ポンプ操法(1)3分団3部(2)3分団4部(3)3分団5部(4)1分団2部(5)1分団1部(6)1分団3部(7)3分団2部(8)3分団1部(9)2分団4部(10)2分団1部▼ラッパ吹奏(1)2分団(2)3分団(3)1分団

◆最優秀操作員賞▼ポンプ車操法指揮者=田中慶一▼同1番員=山崎新太▼同2番員=間瀬令理▼同3番員=小田切誠▼同4番員=増田雅敏▼小型ポンプ操法指揮者=上野則秋▼同1番員=北原信吾▼同2番員=田中裕幸▼同3番員=塩沢太一郎

◆優秀操作員賞▼小型ポンプ操法指揮者=小田切真次▼同1番員=小田切雄一▼同3番員=鈴木史也、平沢裕樹、原田貴司、服部貴明 -

伊那北高校でまちづくりワークショップ

池の活用を考えよう竏窒ニ、伊那市の伊那北高校で24日、まちづくりワークショップ「大改造!!伊那北ビフォーアフター」があった。伊那小学校の小学生や地域住民、行政関係者など約70人が参加。維持費の問題で今後の運用方法を模索している伊那北駅前にある池をテーマに、駅前の活用を語り合った=写真。

同校の生徒らが文化祭に合わせて今年初めて企画した試み。さまざまな年代の人に文化祭を訪れてもらうとともに、まちづくりについて考えるきっかけにしてもらおうと考えた。

参加者は8班に分かれ、池とその周辺の利用方法について検討。みんが行きたいと思える場所にしよう竏窒ニ、公園や足湯、コンサート場などを設置しようと考えた班があったほか、「古くからある池をそのまま残したい」と、地下水を引き上げてイワナを放すとした班もあった。また、伊那北高校まで続くエスカレーターを設置するというユニークなアイディアも飛び出した。

ワークショップに参加した伊那市の白鳥孝副市長は「これまでさまざまなワークショップに参加してきたが、小学生から大人まで集まったワークショップは初めて。池を通して、まちづくりなどといったいろんなことが見えてきたと思う」と語った。

また、ワークショップを企画した宮沢俊太郎君(18)は「お金がなかったらアルミ缶を集めたり太陽光を利用すればいいなどといったアイディアが小学生から出たりして面白かった。今回の活用アイディアはレポートにして市と地元住民らに提出するが、なんらかの回答があったらできるかぎり協力していきたい」と話していた。 -

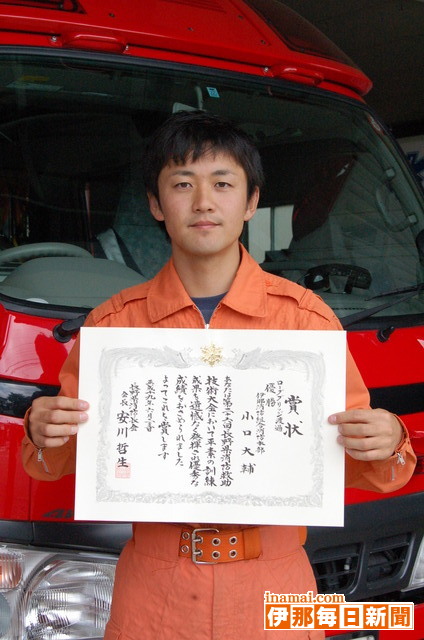

箕輪消防署の小口大輔消防士

全国消防救助技術大会出場へ

伊那消防組合箕輪消防署の小口大輔消防士(25)=北小河内=が、23日に長野市の県消防学校であった第26回長野県消防救助技術大会のロープブリッジ渡過の種目で優勝し、県代表として初の全国大会出場を決めた。全国大会は8月22日、東京都である。

ロープブリッジ渡過は、水平に張ったロープ20メートル(往復40メートル)を、往路はセーラー渡過でロープ上側、復路はモンキー渡過でロープ下側を進み、タイムを競う。全国大会出場枠は06年から1人。

県内の8消防組合から13人が出場。標準タイムは28秒。小口消防士は19秒2で優勝した。県大会は6年連続出場し、過去最高成績は5位。「優勝したかったのでうれしかった。やっと成果が出せたのかなと思う。全国では上位入賞を目指したい」と抱負を語った。

4月10日ころから午前中の3時間、1カ月間に約20日間の訓練を重ね、体重を増やさないよう食事制限もしてきた。17秒フラットを目指し、練習では17秒5を出している。全国大会に向け7月から訓練を再開するという。

箕輪消防署からの全国大会出場は03年に唐沢隆浩消防士長が出場して以来2人目。 -

わくわくトンボ観察会

世界最小(体長約2センチ)といわれるハッチョウトンボの生息地、伊那市富県新山の「とんぼの楽園」で24日、「わくわくトンボ観察会」があった。早朝から市内を中心に多くの人が訪れ、湿原でトンボを探した。地元住民でつくる「新山山野草等保護育成会」(中山智会長代行)の主催。2年目。

この日は悪天候のため、トンボが飛び交う姿は見れなかったが葉の下でじっとしている様子を観察した。講師の枝重夫日本蜻蛉学会会長(松本市)は「雨をしのぐ姿を見るのもよいこと。雄と雌とではまったく違う体の色を持っている特徴を見て」などと紹介した。

ハッチョウトンボのほか同楽園には、絶滅危惧種を含む30種類以上のトンボが生息。会と市は、遊歩道整備などを進め保護、観察の両立に努めてきた。本年は、観察会に向け、簡易トイレの設置や駐車場整備をした。

ハッチョウトンボの見ごろは8月中旬まで。 -

「パパ,s絵本プロジェクト伊那」 奨励賞受賞

伊那市の父親5人でつくる読み聞かせグループ「パパ,s絵本プロジェクト伊那」は、社会貢献支援財団(東京)主催の「第5回こども読書推進賞」で奨励賞を受賞した。24日、同市富県の新山コミュニティーセンターで受賞式・記念ライブを開き、同財団の横山道雄常務から賞状を受け取った。

「こども読書推進賞」は、子どもたちの読書習慣の定着に貢献した団体などを表彰する賞で、本年は全国から181件の応募の中から推進賞1、奨励賞4団体の計5団体が受賞。県内の団体が賞を受けるのは初めてとなった。

横山専務は「数ある読み聞かせボランティアの中でも父親が活動しているのはユニーク。読み聞かせの手法も優れている」などと評価。グループ代表の北原文徳さん(48)は「父親が楽しそうに読み聞かせをしている様子を見てもらいたい。肩に力を入れず、父親ならではの活動を続けたい」と話した。

記念ライブは、メンバーの一人と親しい新山地区の子育て支援サークルの例会に合わせて実施。地元の児童や保護者ら約60人を、絵本を読むだけではなく、フォークギターなどの演奏に歌を交えた演出で魅了した。

「パパ,s絵本プロジェクト伊那」は04年4月に結成。上伊那地域を主な活動場所とし、月1回の「絵本ライブ」を開催している。 -

医師不足で具体策を検討

医師不足問題を抱え、伊那中央病院(伊那市)と昭和伊南総合病院(駒ケ根市)は25日、産科など医療全般にわたって協力していくことを確認した。今後、問題点をクリアできる具体策を早急に検討する。

懇談には両病院の院長、それぞれの病院を運営する伊那中央行政組合・伊南行政組合の組合長らが出席。

医師不足は各診療科で問題だが、開業医で対応できる内科などに比べ、産婦人科の場合は出産する場所が限られるため、特に深刻だ。産婦人科医1人が受け持つ出産件数は年間150人が適数といわれるが、両病院では250人。

昭和病院の産婦人科医は前年度と同じ2人を確保しているが、来年度以降、維持するのが厳しい現状になる可能性があるとして、中病側へ出向いた。中病の産婦人科医は4人。「お産一つとっても、これ以上の対応はできない」という。

懇談(非公開)では、それぞれ病院の現状などを説明。状況に応じて県、信大なども交え、医師不足に対応する具体策を検討することとした。

中病の小川秋実院長は「限られた医療資源の中で、需要にどう対応していくのか、難しい問題」と述べた。 -

記者室

2、3年前からバラブームで、今回花ろまんで取材させてもらったオープンガーデンなどの園主も10年以上前からバラを栽培している人はごくまれで、ほとんどが数年前から▼バラは成長が早く、植えてから3年もすると、結構見られるバラ園になる。上伊那でも、すばらしいローズガーデン、バラをメーンとしてイングリッシュガーデンが各地にある。ネットワークし、バラ巡りバスなどという企画があればいいのにと思う▼ローズガーデン巡りを終え、我家の狭く、何ら変哲のない庭を見たが、松やイチイなど常緑樹の中にわずかにサツキ、アジサイが彩りを添える、10年前と変わり映えしないが、なぜかほっとする。刻々と変る華麗な庭もいいが、変わらない庭もいい(大口国江)

-

駒ケ根市町一区子ども会七夕会

駒ケ根市の町一区子ども会(中嶋真由美会長)は23日、七夕の会を区内の赤須町地域交流センターで開いた。親子ら約60人が集まり、短冊に願いを書いたり、折り紙で作った色とりどりの飾りを作っては楽しそうに笹に結び付けた=写真。短冊には「ぷーるがじょうずになりたい」、「さっかーせんしゅになれますように」などと無邪気な願い事の数々が書かれていた。

飾り作りの前には、七夕まつりの由来を知ってほしいと母親らが紙芝居を上演。織姫と牽牛の話を子どもたちに語って聞かせた。

町一区子ども会は区内の全児童を対象に1975年に創設されて以来、30年以上にわたって独自の活発な活動を続けている。七夕の会は新たな取り組みとして昨年から始めた。 -

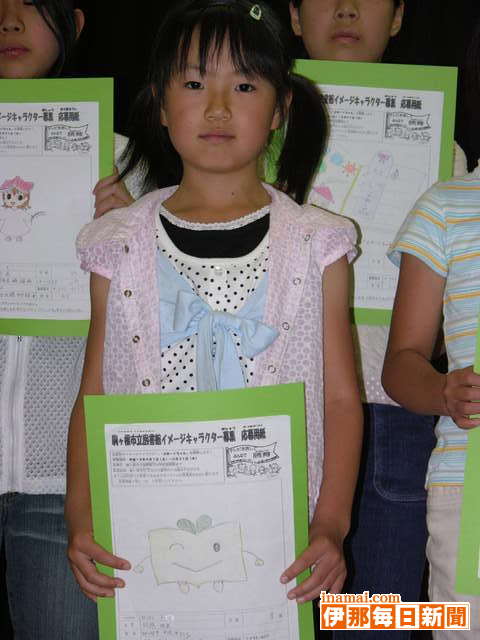

駒ケ根市立図書館イメージキャラクター入選者表彰式

イメージキャラクター「よみーくちゃん」のデザインを募集していた駒ケ根市立図書館は23日、入選者表彰式を同館で開いた。各部門の入選者14人のうち12人が出席し、表彰状と副賞を受け取った。

18歳までの248人が応募した272作品の中からキャラクターに採用されたのは中沢小3年の北原咲来さんの作品=写真。「本をいっぱい読んで、若葉が育つように心もどんどん大きく」との思いを込めたという。

キャラクターの「よみーく」は、「読育」(よみいく)に掛けたもの。同館は「このキャラクターにどんどん活躍してもらい、読書推進に貢献してほしい」と話している。

入選者は次の皆さん。

◆幼児の部▼がんばったで賞=金井実佑乃、小林かんろ、岡田桃、清水里彩子

◆小学校低学年の部▼特賞=北原咲来▼入選=白川みほ、村上詩織

◆小学校高学年の部▼特賞=村上ゆき乃▼入選=宮脇文香、森岡里奈

◆中学・高校の部▼特賞=亀田明希▼入選=宮沢菜那、堀川佑香里

◆アイデア賞=竹村健人 -

南箕輪村土砂災害警戒区域等指定説明会

南箕輪村、伊那建設事務所、上伊那地方事務所は、南箕輪村内の9地区を対象に、土砂災害警戒区域等指定説明会を開いている。北殿区では21日夜、公民館に区民50人が集まり、区内の警戒区域指定カ所の説明を聞いた。

県は、住民の生命、身体を土砂災害(がけ崩れ、土石流、地滑り)から守る目的で、土砂災害発生の恐れがある土地の区域を明らかにするため、土砂災害防止法に基づいて基礎調査をしている。村の調査が終了し、警戒区域、特別警戒区域の指定に伴い、18日から28日まで各地区の説明会を設定した。

警戒区域は土砂災害の恐れがある区域で、危険の周知、警戒避難体制の整備を図る。特別警戒区域は建物が破壊され住民に大きな被害が生じる恐れがある区域で、建築物の構造規制などをする。

村内の指定区域は地滑り4カ所、がけ崩れ57カ所の計61カ所。北殿区は、がけ崩れ9カ所。住民は指定区域図の説明を聞いて指定カ所を確認した。

征矢忠典区長は、「危険カ所を把握し防災に対する心構えを持つことが大事。今日の話を参考にしてほしい」とあいさつした。

村は、天竜川浸水区域のハザードマップを9月までに作成して配布。土砂災害のハザードマップは来年着手する予定。 -

第53回ペン祭

伊那市の伊那北高校で23日、第53回ペン祭が始まった。日ごろの取り組みなどをまとめた展示や、屋台、イベントなどが、来場者を楽しませている。

初日は「考える企画」としてSBCラジオを中心として活躍するフリーアナウンサー・大岩堅一さんによる自由をテーマとした講演会で開始。大岩さんは、部室の使い方などといった身近な話題から「本当の自由とは何か」を問いかけ、「自由というのはただ自分の思ったことをしゃべったり行動するものではなく、責任が伴なうもの」と語った。また、将来の夢についても触れ「夢はないよりあったほうがいいが、それは必ずしも叶うものではない。しかし、それが叶わなかったとしても次の一歩を踏み出すことが大切。開き直ったりあきらめたりすることは、自分で自分の人生をつまらなくする」と将来について考えている学生たちに呼びかけた。

また、同校同窓生らによる美術作品展「薫ヶ丘美術展」も同窓会館であり、訪れた人の目を楽しませていた。

24日の一般公開は午前9時半縲恁゚後4時で、まちづくりワークショップ(午前10時縲・や吹奏楽部による演奏会(午前10時半縲・などがある。 -

「シャガール版画展」 ベル伊那・26日まで

「マルク・シャガール版画展竏鋳ヌ憶と郷愁・その愛と芸術竏秩vは26日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている。「色彩の魔術師」と称されるシャガールの版画40余点を展示販売している=写真。

死ぬ直前まで手掛けていたという・ス最後の版画15点・スの一つ、「画家と燭台」の限定50部の中の1部など、男女と動物を描いた人気作品を出品。そのほか「女曲馬師」「にわとりのいる風景」などを並べている。

シャガール(1887竏・985)はロシア生まれのフランス画家、版画家。ユーモアと幻想性のイメージは詩的な発想に満ちているという。

午前10時縲恁゚後6時。

22/(月)