-

伊那署が上農高で自転車盗の被害防止を啓発

伊那署は15日、南箕輪村の上伊那農業高校で、自転車盗の被害防止などを呼びかける街頭啓発をした。管内で最も発生している同盗難の件数を抑止するため、5月に実施している「街頭犯罪抑止総合対策強化月間」に併せて、生徒らに呼びかけた。

署員や教員ら約10人が学校からJR飯田線・伊那北駅(伊那市)までの5カ所に立ち盗難防止や交通安全について啓発。校門前では、学校へ生徒らが届け出ている通学用自転車登録番号や、防犯登録ステッカーの有無を確認したり、自転車の反射材を配ったりした。

16日は、署員や同高校風紀委員らが伊那北駅前で啓発チラシを配布し、自転車盗の被害防止を生徒らに訴える。

伊那署管内で05年に発生した街頭犯罪658件(前年比178件減)のうち、自転車盗は前年と比べて20件少ない185件。特徴は全体の48・6%を占める6竏・月までの温かい時期が多く、午前6時縲恣ッ10時、午後4時縲恣ッ8時の時間帯の金曜日の発生が目立つという。 -

不審火の疑いのホームセンター火災 再発防止へ

13日、伊那市内のホームセンターで商品が焼ける不審火の疑いのある火災が発生。伊那署は16日、再発を防止し、盗難などの防犯体制も強化するため、管内の量販店など35店舗に対し、防犯診断をした。

店舗内の防犯カメラなどの防犯設備が効果的に働いているかなどを調査。署員20人が2人一組の10班に分かれ、ホームセンター、デパート、本屋、大型の薬局などを3店舗ずつ回った。

伊那市西春近のホームセンターでは、防犯カメラの設置位置や、録画テープが劣化しているかなどを点検したほか、カラーボール、通報装置の有無を店関係者とともに確認。商品陳列でカメラの死角をつくっている場所などについては改善を指導した。

防犯診断をした署員の一人は「不審者を発見したら、まずは声をかけてもらいたい。その時は一人でなく複数で対応してほしい」と話していた。

13日午後0時55分ころ、伊那市内のホームセンター内の建築・金物売り場にあった商品数点が燃えているのを警備員が発見して消火。店内にいた買い物客に被害はなかった。 -

伊那市消防団 「長谷機能分団」決意新た

伊那市消防団(田畑安彦団長、1156人)に新たに導入したOB団員らでつくる「長谷機能分団」の会議が15日夜、長谷老人福祉センターであった=写真。同分団員や団本部員ら約25人が集まり、分団の役割について確認したりした。

特定の役割と活動に限り任務を遂行する機能分団は、県内では長野市を合わせて2消防団。同消防団では消防音楽隊も同分団として4月1日に任命している。

長谷機能分団は、広大な守備範囲の長谷地区で活動する消防団員(定数110人)を確保するため導入。団員はほとんどが地元に職を持つ、団歴20年以上などのベテランOB団員ら16人で構成し、地区内の火災などに出動する。

今まで長谷では嘱託消防員として人員不足を補っていたが、災害保障を確保するため分団に格上げする形となった。

あいさつに立った田畑団長は機能分団制度を導入するまでの経過を説明し「地域外の消火活動には出動しないが、皆さんが災害現場で安全な活動ができるよう年一度の訓練はしてほしい。これからも地域の安全を守る応援隊として協力してほしい」と呼びかけた。 -

スタジオビーチハウス公演「as a DANCER」

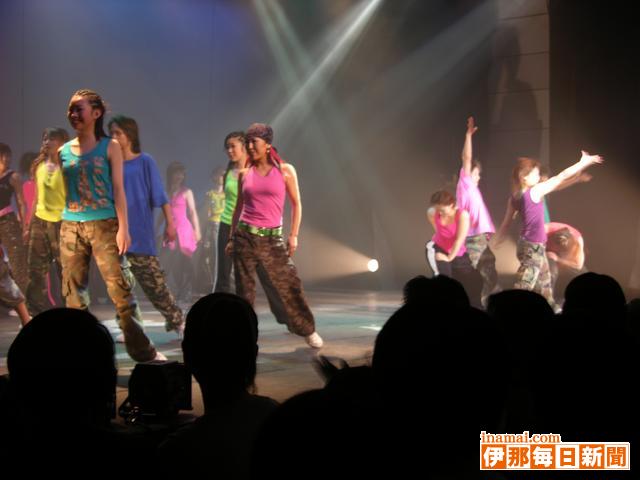

スタジオビーチハウス(諏訪市、竹内敬衣子主宰)のエコロジーリサイタル「as a DANCER」1st KEIKO’s Ecology Recital 2006が14日、伊那市の県伊那文化会館であった。地球への感謝の気持ちを伝えるダンスが会場を埋めた観客を魅了した。

“隣人や自然環境に感謝するキモチをはぐくむ”をテーマに社会や子どもたちにやさしく語りかけるダンスツアー。第1幕はダンスと照明、第2幕は歌とトークとダンスのコラボレーション。竹内代表とビーチハウスインストラクター、子どもたちの総勢50人が出演し、SORA(HOOKS!)、A-SUKE(cafe on the JAM)が特別出演した。

1羽悲しく舞っていたチョウが、「地球さんありがとう」の気持ちの広まりと共にたくさん舞い踊る舞台で、磨き抜かれたダンスの技を存分に披露し、ライトの中で踊るダンサーたちに観客は惜しみない拍手を送った。 -

春蘭講演会

伊那谷の春蘭愛好者でつくる中央蘭友会(35人、木村嘉伸会長)は14日、春蘭研究の第1人者である前茨城大学副学長の平野綏さんを招き春蘭講演会を伊那市の伊那市民会館で開いた。

平野さんは農学博士、世界らん展日本大賞組織委員で、現在は宇都宮大学監査役。「新しい春蘭」(八坂書房発行)など数々の名著で知られる。長野県内では初の講演会。

転換期にきている日本の春蘭界がこれからどうなるかをテーマにした現在執筆中の本「これからの春蘭」を題材に話した。

人気、流行の面で一休みという春蘭界。今後を考えるときのヒントになるとして過去の流れを説明。戦後の東洋蘭界は60年間のうち約30年ずつに分かれ、前半はマルチ型の趣味者が多い発展・交流期。1980年から85年が転換点で後半30年は単一型の全盛時代という。

今は一つの転換期で、中国の経済発展に伴う中国での蘭文化が始まり、日本から奇形花が中国に流れているといい、「中国の流れが日本の春蘭界を刺激している。日本の春蘭の奇形花にもっと注目しないといけない」と話した。 -

すくすくはうすで救急法講座

南箕輪村の子育て支援すくすくはうすで12日、初企画の救急法講座があり、参加した母親が小さい子どもの救急法を熱心に覚えた。

伊那消防署員が、心肺そ生法を説明。8歳以上の成人に対する方法を意識の確認、助けを呼ぶ、気道確保、人工呼吸、心臓マッサージなど流れに沿って手本を見せたあと、乳児(1歳未満)と新生児(生後28日未満)の場合の人工呼吸と心臓マッサージを指導した。

乳児と新生児は、意識の確認は足の裏を刺激する、人工呼吸は子どもの口と鼻を救助者の口で覆ってやる、心臓マッサージは乳首を結ぶ線より指1本分下側を中指と薬指の2本で胸の厚さの3分の1がへこむくらい押す-などわかりやすく説明した。

参加者は、大人の人形と子どもの人形それぞれを使い、一つひとつの方法を署員に確認しながら熱心に練習した。 -

箕輪町公民館講座わらべうた

箕輪町公民館と子どもセンターは本年度新たに、「わらべうた」講座を始めた。町文化センターの和室で、乳幼児を連れたお母さんたちがやさしい声でわらべうたを歌い、子どもと向かい合い、穏やかに流れる時間を楽しんでいる。

松島で音楽教室を主宰し、わらべうたを学んだ千葉芳子さんが指導。親子は畳にのんびりと座り、千葉さんの歌うわらべうたをお母さんがまねして小さな声でやさしく歌い、ひざの上に抱いた子どもの鼻やほほに指を当てたり、ときにはくすぐったり。子どもたちはじっとお母さんのうたを聞き、笑みを浮かべたり、声を上げて笑っていた。

「わらべうたは、空よりも広く海よりも深いファンタジー」と千葉さん。「子ども自身が作り、何百年と伝承されているわらべうたは、すっと子どもの心に入ってくる。その反応を見て、お母さんたちが穏やかになる。親子の心の栄養にもなる。多くの人に知ってほしい」という。

月2回。毎回0・1歳児と2歳児以上対象の2回あり、各30分程度。自由参加。 -

安協駒ケ根支会自転車指導員講習会

第39回交通安全子ども自転車大会伊南地区大会(6月24日、駒ケ根市民体育館)に向けて伊南交通安全協会駒ケ根支会(赤羽根徳彦会長)は15日、児童らを指導する自転車指導員らの講習会を駒ケ根警察署で行った=写真。指導員約10人が参加し、指導するポイントなどの統一を図った。赤羽根会長は「子どもたちには、大会に向けての練習を通じて安全な自転車の乗り方をしっかりと身につけてほしい」と話した。

大会は小学5・6年生児童が対象。法令、道路標識などの学科試験、安全走行と技能走行の実技試験が課せられる。地区大会での成績優秀者は県大会(7月8日、長野市)に出場できる。伊南地区代表は05年の県大会で7位の好成績を収めている。 -

大きな藤棚で駒ケ根市民チャンピオン

駒ケ根市の何でもナンバー1を認定する市民チャンピオンに市場割の無職宮下保雄さん(70)方の藤棚が認定された。元はブドウ棚だったという鉄骨製の棚は12メートル(9・7メートル)×7・2メートルの台形で、面積は78・12平方メートル。個人所有の藤棚としては市内ナンバー1と認定された。38年前に植えたという樹など5本が高さ3・5メートルの棚いっぱいに伸び、紫や白、ピンクのフジの花が今を盛りと咲き誇っている=写真。だが宮下さんはこれでも不満顔。「せん定は自己流でやってきたが、もっと良いやり方ならさらに美しく咲いてくれるのではないか。誰か教えてくれる人はいないかな」と話している。

藤棚にはペットボトルを利用した自作のシェードで飾った電球を約30球吊るしてあり、夜になると灯りに照らされた幻想的な雰囲気の下で、集まった近所の人たちとともに藤見を楽しんでいる。 -

カーネーションで上伊那観光PR

母の日の14日、上伊那観光連盟は駒ヶ根市の中央道駒ケ岳サービスエリアで、カーネーションをプレゼントして観光キャンペーンを行った。

上伊那の観光パンフレットも手渡してPRしたが、思わぬ花のプレゼントに観光客は大喜び。上下線で2千本を用意したが、すぐになくなった。

キャンペーンは今年で5回目。この日も連盟を構成する各自治体の担当者らが参加し、上伊那の良さをアピールしていた。 -

南箕輪村の保育園に運動あそび導入

南箕輪村は本年度、村内5保育園に松本短期大学柳沢秋孝教授の柳沢運動プログラムを導入した。運動あそびで前頭葉を活性化させ、子どもたちに集中力や抑止力をつけたい-と5月から、運動保育士が各園を巡回して指導している。

運動あそびプログラムは跳躍、支持、懸垂の運動が基本。体を動かす遊びの減少から現代の子どもにあまり身に付いていない運動能力を楽しく遊びながら身に付ける。

3歳児以上を対象に1クラス年間12回。柳沢研究室で学んだ金井仁美運動保育士が指導する。

南原保育園の年少児24人は12日、第1回の運動あそびをした。動物クイズに答えて犬、ウサギ、カニ、クマに変身。運動保育士の手本も見て動物のまねをしながらリズム室の中を歩いたり、ジャンプした。ウサギに変身した園児は、ニンジンをもらってパワーアップし、格好いいウサギになって足を閉じた状態でジャンプ。クマになると今度はハチミツをもらい、1度目より速いスピードで歩くなど楽しんだ。

村は導入に向け、05年9月から06年1月まで各園3回、運動あそびを試行した。本年度は、始めは各クラス30分間、最終的には年中40分、年長50分のプログラムにする予定。 -

シュワスマン・ワハマン第3周期彗星B核が天の川の中にある姿の撮影

14日に地球に大接近したシュワスマンワハマン彗星。伊那市西箕輪の野口輝雄さんは15日早朝、その彗星が天の川の中にいる所を撮影することに成功した=写真。4日より天候が悪く、大接近した14日も観測できなかったため、今回の撮影は最も接近した姿をとらえたものでもある。また、この彗星に伴い、流星群が発生すると予測する一部天文学者もいる。

撮影に成功したのは、2番目に大きいB核で、撮影時の接近距離は1010万キロ。満月の影響で空はかなり明るかったが、3縲・等星程度の明るさがあり、尾もしっかり写っているため、野口さんは「満月がなかったら素肉眼でも尾が確認できたと思う」と話す。

今後は月明かりも徐々になくなるため、後10日間が観測好機だという。

流星群は、うしかい座の一番明るい星・アークチュールス付近から放射状に流れ、22日夜から23日夜にかけて観測できるのではと予測されている。 -

アースデイピクニック

地球のことを考え、行動する「アースデイ」(4月22日)にちなみ、伊那市西春近の伊那スキーリゾートで14日、「アースデイピクニックINA2006」(実行委員会主催)があった。

「多文化共生社会の実現」と「大自然豊かな伊那谷・新伊那市のまちづくり」をテーマに、住民・企業・行政が一緒になって考える機会にしようと伊那谷で初めて開いた。

外国籍児童の就学支援基金「SANTAプロジェクト」の支援ライブには、地元をはじめ、県内外の音楽グループが出演。アルプホルンを皮切りに、ブルース、ジャズ、ロックなど幅広いジャンルの音楽が披露され、イベントを盛り上げた。

また、廃食油をバイオディーゼル燃料(BDF)に再生するNPO法人「伊那谷菜の花楽舎」など地域の活動団体の紹介、おもちゃや衣服などをそろえたフリーマーケットもあった。

事務局を務めるクローバーコミュニケーション信州の伊藤貴司さんは「学校に行けない外国籍の子どもがいる。ライブを通し、支援活動を知ってもらえたら」と話した。

来年以降も続けていくという。 -

2町内が住民主導で防災訓練

駒ヶ根市町四区の2町内95世帯は14日朝、自主防災訓練を初めて実施。行政頼みではなく「自分たちの命は自分たちで守ろう」と、、安否確認を中心に家族、そして隣近所の助け合いを徹底した。242人の住民のうち半数以上が参加。住民一人ひとりが・ス自立・スして防災意識を高めていこうと立ちあがった。

住民有志が集まり地域の問題を考える「2町内語らいの会」は、形だけの防災組織や訓練を憂慮。

緊急時に実際にどのように行動したら良いのか、住民レベルの体制を町内自治組合に投げかけた。

1年余りの検討を経て、当時の自治組合長だった北原明さんが代表、現組合長の大木島勝宜さんが副代表となり、住民主導の自主防災組織を発足。この日の初訓練を迎えた。

午前8時に、まずは11ある隣組ごとに集合。点呼して全員が集まったのを確認してから、全体の避難場所に移動した。

体が不自由な高齢者や乳幼児も、家族や地域が連携しながら避難。再度全体の安否を確認して、約1時間で訓練は終了した。

集合時間など情報の徹底に不手際も一部あったが、語らいの会代表の小池悟さんは「そのような問題点を訓練で浮かびあがらせながら、最善の体制をつくりあげていければ」と説明。

北原さん、大木島さんは「隣近所の付きあいも希薄になりつつある昨今。地域のつながりをもう一度見直すきっかけにもしていきたい」と話した。 -

伊那市合併で新体制に 少年補導委員55人を委嘱

3市町村合併に伴い新体制になった伊那市少年補導センター少年補導委員の委嘱式が9日夜、市役所であった。委員は旧伊那市50人、同高遠町3人、同長谷村2人の計55人。会長には美篶の丸田旭雄さんに決まった。

あいさつに立った市教育委員会の北原明教育長は「小学校では地域で児童の安全を守るボランティア活動が広がっている。補導委員の活動も貴重な地域の力となる。少年たちも温かい声を掛けられるのを待っている」と話した。

丸田会長は「事件や交通事故がなければ警察は要らないと思う。しかし、警察や司法があるから悪いことはできないということが秩序を守っている。青少年が警察等にお世話になる前に、早期にキャッチして適切な指導で育成していきたい」と意気込みを語った。

少年補導委員は街頭補導活動などで不良行為少年を発見し、非行に移行する恐れのある少年に対して注意、助言、指導などをして未然に防ぐ。学校の夏休み期間や毎週などに実施する巡視活動は年間約90日となっている。 -

アユ稚魚5500キロ放流 天竜漁業前年比120キロ増

天竜川漁業協同組合(後藤治也組合長)は15日竏・月8日までの期間、アユの稚魚5500キロ、63万匹を、天竜川や三峰川、横川川などへ29回に分けて放流する。昨年のアユ釣り延べ人口が前年に比べて15パーセント増の約2万人に増えたため、本年は120キロ多く流す予定だ。

稚魚は体長約9センチ、体重約8グラム。人工産の県内産2100キロ、岐阜産1200キロ、天然の琵琶湖産2200キロの計5500キロ。湖産は人工産に比べ、おとりアユの追いが強いため、昨年から全体の45パーセントほどの割合で放している。

15日は、伊那市狐島の天竜川沿いの2カ所で、アユの稚魚を約75キロずつの計150キロを放流。組合員が川辺から優しく流し入れると、稚魚は元気よく泳いでいた。

友釣り解禁日は例年通りの7月1日。組合員によると、今年は雪解け水が多く水温が上がらないため成長が不安らしい。順調に育てば解禁には、20センチ、100グラムサイズのアユが釣れるという。 -

信濃さくらそう会総会、講演会

信濃さくらそう会は13日、同会南信支部(小林省吾会長)がサクラソウの展示会を開いている駒ケ根市文化センターで06年度総会を開いた。約60人が出席し、記念講演としてサクラソウ研究の第一人者として知られる植物・園芸研究家で日本さくらそう会の代表世話人鳥居恒夫さんを招いてサクラソウについての話に聞き入った。

鳥居さんは「私が若いころは、サクラソウはいずれ自然消滅してしまうだろう竏窒ニいわれていたのに今では多くの人に愛されるようになって感慨無量だ。なぜ生き残ったか? 良いものは絶対になくならないからだ。今後も、今までになかった新しいサクラソウが出てきて将来もずっと残っていくだろう」と話した=写真。

講演後、会員らは伊那市のかんてんぱぱ山野草園を訪れ、季節の花々を鑑賞した。

サクラソウ展示会は文化センター内の博物館ロビーで14日まで開催中。午前9時30分縲恁゚後6時30分。入場無料。 -

「母の日」の贈り物作り

南箕輪村公民館と図書館主催の「母の日の贈り物作り」が13日、村民センターであった。小学生ら約40人が、お母さんへのありがとうの気持ちを込めて、メッセージカード立てとカードを熱心に作った。

贈り物は、柔らかいワイヤーで作るメッセージカード立て。花束の形のメッセージカードを添える。

カード立ては花、アヒル、ハート、イルカ、ト音記号など好きな形にワイヤーを成形する。細かい形の部分はワイヤーを曲げるのに力がいるため小さい子どもは少し苦労していたが、あきらめずに一生懸命作った。

カードは、ピンクと赤色の紙をカーネーションのようにギザギザに切り、花束のようにカードにはる。かわいい花になるように真剣なまなざしで丁寧に切り込みを入れカードを作り上げると、「いつもいつもありがとう」「いつもしごとがんばってくれてありがとう」など、お母さんへのメッセージを書いた。

母の日にちなんだパネルシアター「だれのせんたくもの」もあった。 -

西駒山草会展示会

伊那市中心の山野草愛好家でつくる西駒山草会(11人、網野幸治代表)の第5回山野草展が13日、南箕輪村南原の南原公民館で始まった。珍しい斑入り植物やアツモリソウなどが並び、山野草ファンが次々と訪れ興味深く見入っている。

主に斑入り植物で約450点を会員が持ち寄った。ヤマシャクヤク、ヤブレガサ、レンゲショウマ、ルイヨウボタン、ハッカクレンなど品種は約50種類あり、会員が全国を歩いて集めた貴重な植物も多い。

アツモリソウは、今年は開花が遅く出品数は予定より少ないが1鉢に30本も咲いているものもあり、来場者が関心を寄せている。

会員は、「年々来場者が増え、多くの人に見てもらい喜んでもらえると育てる張り合いになる。マニアがよだれをたらしそうな珍品ぞろい。これだけ一堂にそろうことはないのでぜひ見に来てほしい」と話している。

展示は14日まで。午前7時縲恁゚後4時。会員が育てた山野草も販売している。 -

美空ひばり歌の里

「前向き観音」の森のつつじまつり

箕輪町三日町の資料館「美空ひばり歌の里」(小沢さとし館長)の自然公園がツツジの見ごろを迎えた。園内に「前向き観音」を建立したのを記念し6月4日まで、「前向き観音の森のつつじまつり」をしている。

約6千平方メートルの園には、ファンの寄付金で購入した約2千本のツツジがあり、今年は土手に新たに100本植樹した。約20種類のツツジは赤、ピンク、オレンジ、白、紫など色鮮やか。ファンが「桃源郷」と名付けたほど、ツツジに覆われた公園の眺めは見事で、今はチューリップや芝桜が共に楽しめる。

眼下に見下ろす町や遠くの山々など景色もたん能でき、週末には観光バスが訪れにぎわっている。今後はジャーマンアイリス、サツキなどが次々と咲く。

「前向き観音」は、前向きなひばりさんの生き方を残したい-というファンの要望で今年4月、園内に建立し観音堂も造った。台座を含めた観音像の高さは、ひばりさんの身長に合わせ約150センチ。館長は「訪れる人が景色を楽しみながら、ひばりさんのように前向きな気持ちになってもらえれば」という。

まつり期間中は、掲載紙を持参すると2人まで入館無料(コーヒー付)、割引券プレゼントがある。 -

箕輪町の名所の絵手紙を切手に

箕輪町松島の箕輪郵便局窓口に、町内の山岸温江さんが作った写真付き切手が額入りで飾られている。趣味の絵手紙を切手にしたもので、箕輪町の観光名所などを描いた作品が関心を集めている。

昨年、箕輪町が町制50周年だったことと自身の還暦を記念し、昨年末から今年にかけて郵便局の写真付き切手作成サービスを利用して作った。

10種類のうち4種類の絵柄は、みのわ祭りで練り歩く木下のみこし、紅葉したもみじ湖、赤そばの里、ながたの湯。町内の名所や、山岸さん自身もよく出かける場所を選び、このほかはクマガイソウなど山野草を描いた。

「マイ切手を作ってみた。出来るまでは不安だったけど、出来上がりに満足」と山岸さん。作った50円と80円の切手は知人あての手紙などに利用。「赤そばを見に行ったけど、山岸さんの町だったんだね」と返事が届くなど、交流が広がっているという。

山岸さんは絵手紙を始めて6年目。日本絵手紙協会長の小池邦夫さんの通信教育で学んでおり、「年中行事の絵手紙」(小池邦夫・小池恭子著)、「毎日かきたい絵手紙入門」(小池恭子著)に作品が掲載されている。 -

林家木久蔵さんが来伊

テレビの長寿番組「笑点」でおなじみの落語家林家木久蔵さんが11日夜、伊那中央病院を訪れた。患者らを前に「笑点」の裏話などを披露し、会場を笑いの渦に巻き込んだ。

看護職員でつくる「山脈(やまなみ)会」(山口あつ子会長)が「看護週間」(7縲・3日)に合わせ、笑いで病気回復につなげてもらおうと企画した。

木久蔵さんは笑点のテーマに合わせ、黄色の着物姿で登場。「笑いは病気に木久蔵(効くぞう)」と早速、笑いを取った。笑点メンバー桂歌丸さんの夫婦仲を「『おーい』と言うのがふじこ夫人、『はーい』と答えるのが歌丸師匠」と話したり、「向かいの空き地に囲いができた」「へえー」と師匠林家正蔵さんのものまねを交えたりとテンポよく進んだ。

また、着物をまくり上げ、軽快なリズムに乗って、弟子の林家きく麿さんと一緒に「いやーんばかーんダンス」を踊り、会場を沸かせた。

病院内の講堂には200席を用意したほか、講堂まで来ることができない患者のために院内放送のテレビで流した。 -

西箕輪中学校教諭 宮下健治さん(36)

03年4月、在外教育施設の派遣教員として、妻と1歳の長女を連れて、東アフリカの中心都市にあるナイロビ日本人学校へ赴任した。

「体験することは一番の学びだと思っている。肌で感じることが学習の近道。だから自分は外の世界へ出掛けた」

中学校には外国籍の生徒が増えていた。外国人への接し方に困惑し、自分の理解の限界を実感。海外旅行の経験も少ない「ちっぽけ」な自分を見つめ直すため、文部科学省などの試験を受け、ナイロビで3年間の教員生活を送った。 -

中央アルプス濃ケ池の植生変動調査へ

伊那市長谷を対象に、山岳地域の環境保全と地域資源を利用したまちづくりの調査研究に当たる「南アルプス研究会」(坂井昌平会長)は本年度、中央アルプス濃ケ池の学術調査に取り組む。植生や気候変動を調べ、12月以降に結果をまとめる。

会員で信州大学農学部森林環境研究室の中掘謙二代表は温暖化で高山帯がなくなると懸念される中、気温の変化による高山植物の生育、ライチョウなど動物の生息区域を調べることで、地球温暖化に伴う森林帯の変化を予測するデータになるという。

調査は8月、濃ケ池の底を掘り、たい積物から年代測定や花粉分析をして植生を見る。

濃ケ池の標高は2、600メートル。標高2、300メートルまでが針葉樹林、2、300縲・、600メートルが落葉広葉樹林、2、600メートル以上はハイマツが生える高山帯。温暖期といわれた6千年前は、現在よりも気温が2度ほど高く、森林帯も現在と異なっていたのではないかといわれる。

調査には信大の学生が加わる。

南アにはたい積物のある場所がなく、同じような森林帯を持つ中アで調査する。

会は、そのほかの事業として▽自然公園法第37条認定団体指定に向けた環境省への働きかけ▽仙丈避難小屋での環境教育▽中尾歌舞伎をチロルへ送ろう会への支援竏窒ネどを13日の定期総会で決めた。 -

高尾神社で例祭とミュージックフェスタ

ツツジが見ごろを迎えている伊那市山寺の高尾公園で13日、高尾神社の例祭とミュージックフェスタがあった。伊那小学校児童の手作り楽器による演奏や太鼓演奏などがあり、訪れた人たちを楽しませた。

1933年から続く例祭は今年、74回目を迎えた。昔は5月11日に行われていたが、ちょうど高尾公園のツツジが見ごろになる時期ということもあり、11日に一番近い土日に開くようになった。

神事では、代表的な神前神楽「浦安の舞」を伊那小学校の女子児童が披露。扇と鈴の舞で、祝いと喜びを表現した。

ミュージックフェスタは、地元音楽バンドなど7組が、太鼓演奏などを披露。例年は大人の演奏を中心としたステージだったが、今年は地元の伊那小学校で手作り楽器に取り組んだクラスがあり、子どもたちにも参加してもらうことにした。

高尾公園のツツジは

約500本。樹齢70年近いものもあり、手狭となった場所の植え替え作業などもしてきた。今は赤、紫色などのヤマツツジが見ごろ。今後はサツキなどが咲き始めるという。 -

北田耕治・北野勝彦陶芸二人展 16日までベル伊那

「北田耕治・北野勝彦陶芸二人展」は16日まで、伊那市日影のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開いている=写真。

県内小川村で築窯の北田氏と岡山県美作で作陶活動の北野氏の新作などが並ぶ展示販売会。とっくりやぐいのみなどの酒器や花器、日用食器など合計約400点が並ぶ。

北田氏は主に焼きしめ、黄瀬戸を中心に出品。地元で見られるクリの木、ヤマブドウ、北アルプスのカラマツ風景などをモチーフに、優しい絵柄が描いている。

北野氏は備前を焼く陶芸家の中でも少ないといわれる、白備前を中心に展示。土と焼き方に独自の工夫をこらした作品は、柔らかみ、温かみを伝えている。

午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

昭和病院で「看護の日」イベント

近代看護の基礎を築いたナイチンゲールの誕生日にちなんで国際看護師協会が定めた「看護の日」の12日、駒ケ根市の昭和伊南総合病院1階ロビーで看護の日のイベントが開かれた。同病院の看護師らでつくる「あけぼの会」(藤井秀康会長、210人)主催。動脈硬化、血圧、酸素飽和度の無料測定サービスや健康相談、AED(自動体外式除細動器)の使用方法の説明などのほか、妊婦のつらさを理解するための器具を使っての疑似体験が行われた=写真。

腹部に約7キロの重りが入っている妊婦体験用器具を装着した男性は「座ったり、寝た状態から立ち上がるのがとても大変だし、腹部が重くて上を向いて寝ていられない。妊婦のつらさが初めて分かった」と苦笑しながら話していた。 -

3種類の木が高さで市民チャンピオン

駒ケ根市民の何でもナンバー1を認定する市民チャンピオンの木の高さ部門で12日、赤穂上赤須の建築業遠藤正治さん(51)方のサクランボなど3種類の木が認定された。それぞれの高さはサクランボが7・10メートル、プル竏茶唐ェ6・50メートル、ドウダンツツジが2・85メートル。

サクランボは樹齢約80年。祖父の故兵次朗さんが庭先に植えた。プルーンの樹齢は30年、ドウダンツツジは50年で、いずれも父正甲子さん(82)が植えたもの。どの木も樹勢は良好で、サクランボは毎年30キロの実が採れるという。遠藤さんは「消毒やせん定など手入れをしてきたかいがあった」と認定を喜んでいる。 -

はらぺこ保育園でみそづくり

おいしい手作りみそをつくろう竏秩B母親有志が立ち上げた伊那市富県の「はらぺこ保育園」の園児13人が10日、みその仕込みをした。

家庭でみそ作りをすることが少なくなる中、地域の伝統文化を学んだり、お年よりと交流する機会にすることなどを目的として昨年から始めた取り組み。昨年は、寒い日のお昼にみそ汁などにしてみんなで味わったところ、かなりの好評を得た。

今年は昨年より多い大豆6キロ、こうじ6キロの仕込みに挑戦。みそ玉づくりでは、出来るだけ大きな玉にしようと小さな手をいっぱいに広げて奮闘。途中からは、顔のあるみそ玉も並ぶようになり、粘土感覚で楽しんでいた。小林成親保育士は「昨年経験した子は手際がよい。玉も大きなものが作れるようになった」と話していた。

みそ玉は1、2週間ワラの上で休ませた後、樽へと漬け込み、来年1月ころから食べ始めるという。 -

箕輪町国際交流協会が総会と交流会

箕輪町国際交流協会(会長・平澤豊満町長)は11日夜、第13回定期総会と交流会を町産業会館で開き、06年度事業計画などを承認した。

本年度は、3月の国際交流プラザで要望があった「国際交流料理教室」と、昨年の文化セミナーが好評だった韓国の語学教室を新たに始める。試験的に導入してきた中国語を母国語とする子どものための中国語教室は、本格実施していくことになった。

交流会では、伊那市高遠町の市ノ羽永里賀さん(33)と国際結婚したインドネシア出身のムフティ・アタル・ハラさん(26)などがスピーチを披露。企業研修生として来日し、日本語教室の活動を通して市ノ羽さんと出会ったムフティさんは「文化、言語などの違いから、結婚までにはいろいろとあったが、周囲の人の支えがあってここまで来ることができた」と語った。

また、インドネシアの歌も披露し、参加者を楽しませていた。

201/(火)