-

保科正之公生誕413年祭

旧高遠藩主保科正之公生誕413年祭が4月29日に伊那市高遠町の歴史博物館前庭で行われました。

生誕祭は保科正之公の大河ドラマをつくる会幹事会が開いたもので、会長の白鳥孝伊那市長などおよそ20人が出席しました。

ゆかりのある福島県の会津若松市や猪苗代町の関係者も毎年参列してしましたが、今年から3年に一回の参加に変更しました。

保科正之は、徳川三代将軍家光の異母兄弟で、21歳で高遠藩主となり、その後は会津藩の藩主となりました。

白鳥市長は「正之公は素晴らしい人なので、これからの時代、見習いながら生きていきたい」とあいさつしました。

大河ドラマをつくる会では大河ドラマ実現のために署名活動を行っていて4月29日時点で、62万4,332人分が集まっているということです。

-

上伊那総合技術新校 県議会6月定例会での同意見送りへ

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が4月30日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

県議会6月定例会で開校年度についてなど議会の同意を得る予定でしたが、校地の調査検討が十分でないことなどから見送る考えが示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

懇話会では、県教育委員会から県議会6月定例会で議会の同意を得る予定を見送る考えが示されました。

校地に活用する上伊那農業高校は校舎の老朽化が進み、現段階で既存施設が利用可能かどうかを判断するための調査・検討が不十分であることを理由に挙げています。

議会の同意を得る時期は未定です。

令和6年度はあと4回の懇話会を予定していて、2032年度以降の早い時期の開校を目指していくということです。

-

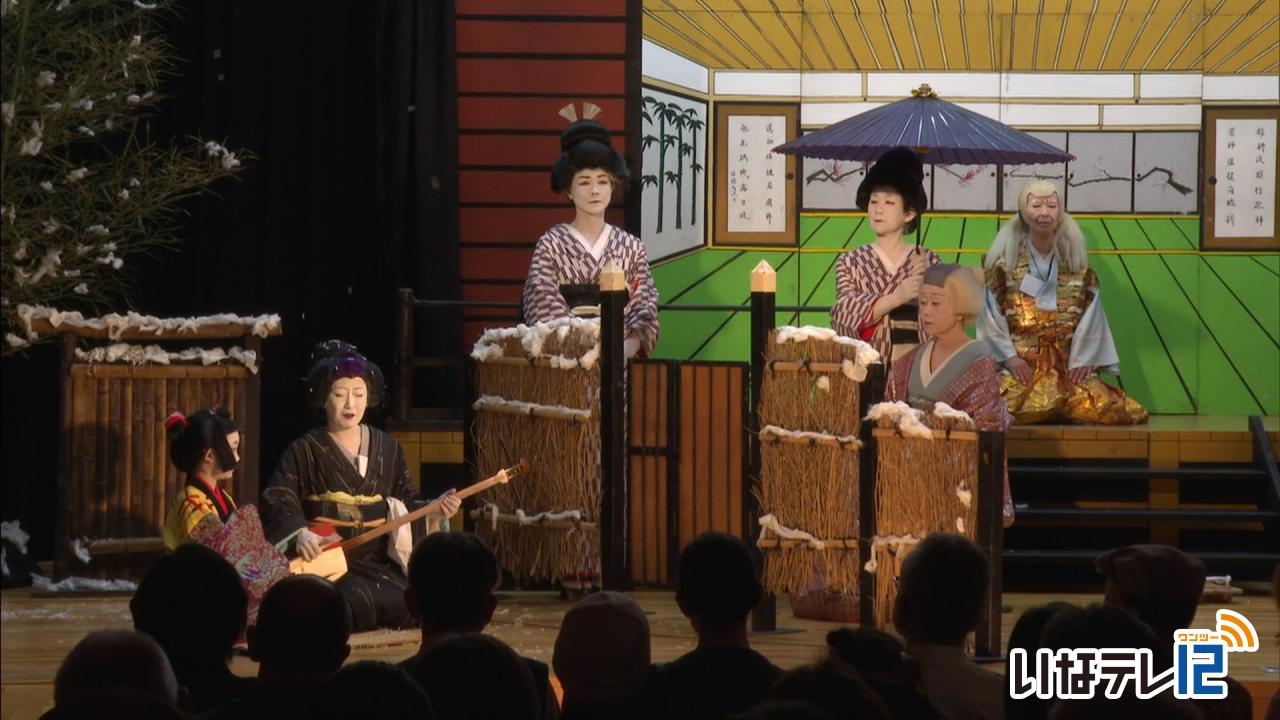

中尾歌舞伎 春季定期公演

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の春季定期公演が29日、中尾座で行われました。

今回の演目は「奥州安達原三段目 袖萩祭文の段」です。

平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた物語です。

駆け落ちして勘当された盲目の娘袖萩は、11歳の娘・お君を連れて10年ぶりに実家に戻ります。

袖萩は、家の中に入れてもらえず、雪が降る中、門の外で父と母に不孝を詫びる祭文を語ります。

前半は、母子の情愛、家族の悲哀が見せ場となっています。

お君は、伊那西小学校2年の茅納晴さんが演じました。

-

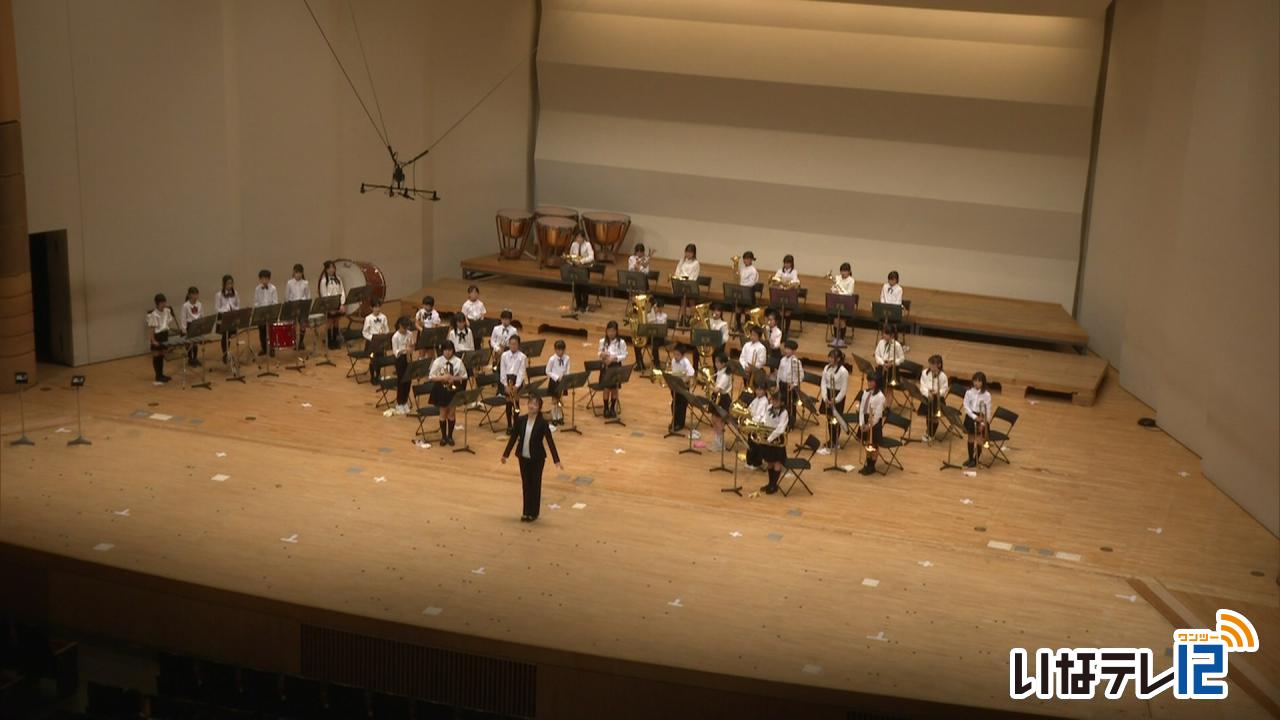

上伊那吹奏楽祭 21団体・400人出演

上伊那地域の21の吹奏楽団体が演奏を披露する第13回上伊那吹奏楽祭が伊那市の伊那文化会館で28日に開かれました。

吹奏楽祭には、上伊那の小学校から社会人までの21団体・およそ400人が出演しました。

このうち、小学校で唯一の出演した美篶小学校金管バンドクラブは、ポップスなど2曲を披露しました。

上伊那吹奏楽祭は、東日本大震災で被災した高校の吹奏楽部を支援するチャリティーコンサートとして始まり、その後は、地域の吹奏楽団体の交流の場として毎年行われています。

今回は1月に発生した能登半島地震のチャリティーコンサートとして行われ、会場に募金箱が設置されました。

上伊那吹奏楽連盟では「このコンサートを学校や世代を超えた交流の場としてもらい、子ども達には、大人になっても音楽を続けてもらいたい」と話していました。

-

箕輪西小 きのこの菌打ち体験

箕輪町の箕輪西小学校の4年生は、みどりの少年団の活動の一環で、きのこの菌打ちを学校で23日に行いました。

23日は、4年生の児童15人が、ナラの原木にナメコの菌を打ち込みました。

作業は、上古田の住民有志でつくる西山会や町の職員などと一緒に行いました。

最初に大人が長さ1メートル、直径10センチの原木に約30個の穴を開けると、児童が木槌を使い菌を打ち込みました。

菌を打ち終えた原木は、中庭の日の当たらない場所に移動させました。

原木は寝かせて並べ、軽く土をかけて置いておくと、秋ごろにナメコが出てくるという事です。

箕輪西小では毎年4年生がみどりの少年団の活動をしていて、学校近くの山林で植樹や枝打ちなどを体験します。 -

県立歴史館 所蔵品展「至宝の名品」

千曲市のケーブルネット千曲から長野県立歴史館の所蔵品展「至宝の名品」の話題が届いています。

「至宝の名品」では、ここ数年で歴史館が新たなに所蔵したものや、公開する機会が少なかった幕末から近現代までの歴史資料105点が展示されています。

7人の学芸員が解説文などを添え、おすすめポイントなどを分かりやすく紹介しています。

3月に関係者向けの内覧会が開かれ、オープニングセレモニーでは、笹本正治特別館長が挨拶しました。

企画展を担当する学芸員の一人、小林寿英さんに見どころなどを聞きました。

近現代の雑誌を集めた部屋では、女性ファッション誌や情報週刊誌、週刊少年漫画雑誌の創刊号を展示していて、社会情勢や流行の移り変わりをうかがい知る事ができます。

長野県立歴史館の2024年所蔵品展「至宝の名品」は、6月16日まで開催しています。

-

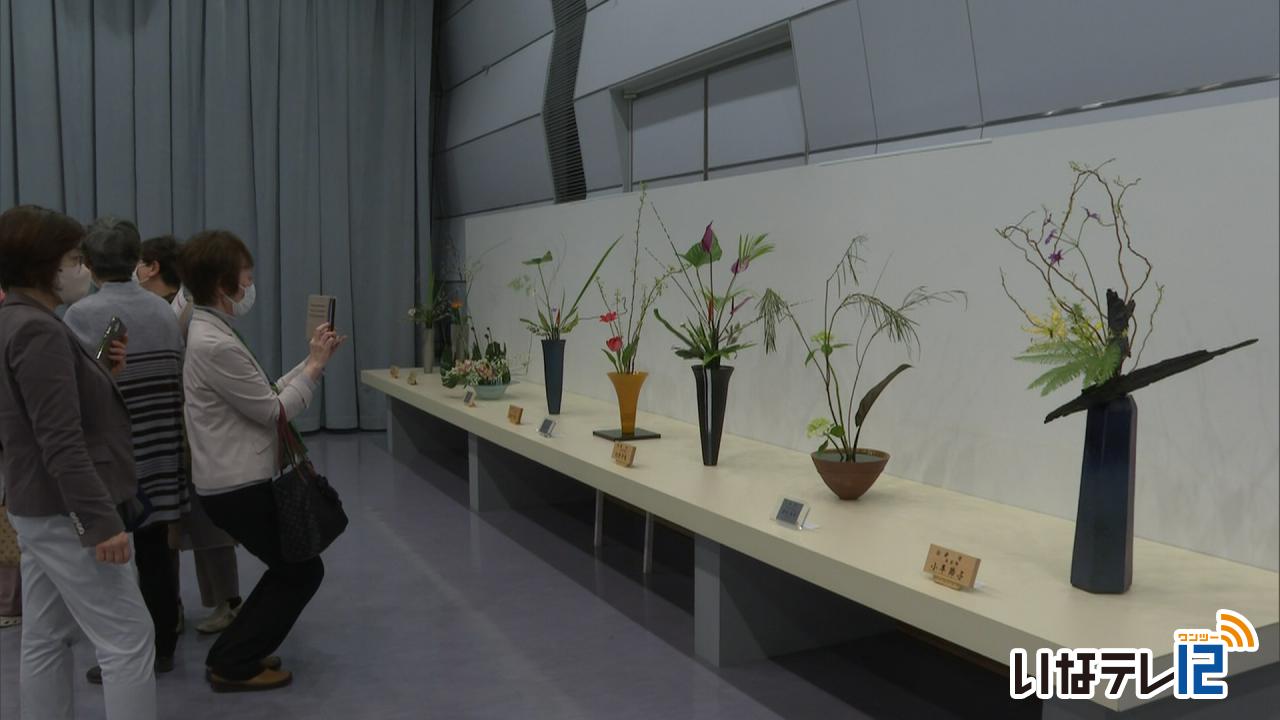

いけばな池坊展 会員の力作並ぶ

池坊伊那支部の会員によるいけばな池坊展が伊那市の伊那文化会館で21日まで開かれています。

会場には「花の和」をテーマに会員121人の作品が並んでいます。

立花と呼ばれる伝統を受け継ぐ生け花のほかに、バラやチューリップなど季節の花を取り入れた作品もあります。

伊那支部の春宮千春支部長は「今回のテーマは、花を通じて世界が平和になることを願い会員たちが生けた作品です。多くの人に見に来てほしい」と話していました。

いけばな池坊展は21日まで伊那文化会館で開かれています。

-

高校生に飲酒防止を呼びかけ

伊那小売酒販組合は、20歳未満飲酒防止キャンペーンの一環として、伊那市の伊那北高校3年生に啓発チラシとポケットティッシュを届けました。

17日は、伊那小売酒販組合の征矢進理事長や伊那税務署の原田幸嘉署長など4人が伊那北高校を訪れました。

征矢理事長から埋橋浩校長に啓発のチラシとポケットティッシュが手渡されました。

伊那北高校では18日に3年生234人に配るということです。

征矢理事長は「お酒はプラスの面とマイナスの面があることを知ってもらい、20歳になってから楽しく飲んでほしい」と話していました。

伊那小売酒販組合は、伊那北高校の他に上伊那郡内の高校3年生、およそ1,600人を対象に啓発チラシとポケットティッシュを配布するということです。

-

中尾歌舞伎の春季公演に向け稽古が本格化

伊那市長谷の農村歌舞伎 中尾歌舞伎保存会は、29日の春季定期公演に向けて稽古が本格化しています。

16日は中尾座で保存会のメンバーが稽古を行いました。

上演するのは、「奥州安達原三段目袖萩祭文の段」です。

平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた悲話です。

袖萩は、11歳の娘・お君に手を引かれ、敵方の夫と駆け落ち以来、10年ぶりに実家に戻ります。

11歳の娘のお君を演じるのは、茅納晴さんです。

茅納さんは伊那西小学校2年の7歳、自分の歳より上の役に挑戦します。

前半は、母子の情愛、家族の悲哀が見せ場となっています。

16日は、保存会の中村徳彦代表などが代役を務めて通しで稽古をしていました。

公演は事前予約制となっています。

伊那ケーブルテレビでは、29日の公演の模様を午後1時半から122chで生中継します。

-

5年ぶりに龍胡堂 二胡コンサート

県内を中心に教室を開いている龍胡堂の二胡コンサートが13日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

コンサートは、「絶対聞きたいジブリの名曲」と題し、スタジオジブリ製作のアニメーション映画で使用されている楽曲18曲を演奏しました。

演奏したのは、伊那市や諏訪市などの教室で学んでいる生徒30人です。

龍胡堂代表の劉鉄鋼さんなど教室で指導している3人の講師も演奏に加わり、厚みのある音色を会場に響かせていました。

龍胡堂が運営している二胡教室は、県内で7つあり、東京や神奈川、山梨県など県外にも6教室を開設するなど活動の幅を広げています。

今回は、能登半島地震の復興支援チャリティーコンサートと位置づけ、来場者へ募金も呼びかけました。

教室の生徒が中心となるコンサートは、5年ぶりで、9月には、岡谷市で、10月には東京都でも発表会が予定されています。

-

高遠高校3年がさくら祭りにあわせ販売会

伊那市高遠町の高遠高校3年生はさくら祭りにあわせ、食品や小物の販売を高遠町歴史博物館で6日に行いました。

6日は高遠町の風景写真入りのハガキやキーホルダーなどが販売されました。

高遠高校3年生およそ70人は、総合的な探究の時間でグループに分かれて高遠の郷土食や音楽などについて学んできました。

このうち芝平なんばん講座を選択した生徒は芝平なんばんの辛みを加えたポップコーンの販売を行いました。

売り上げの全額は能登半島地震で被害にあった高校に寄付をするということです。

ほかにアフリカのセネガル産の布を使い、巾着などを作り販売しました。

また音楽講座の生徒は春や桜にちなんだ歌を披露しました。

-

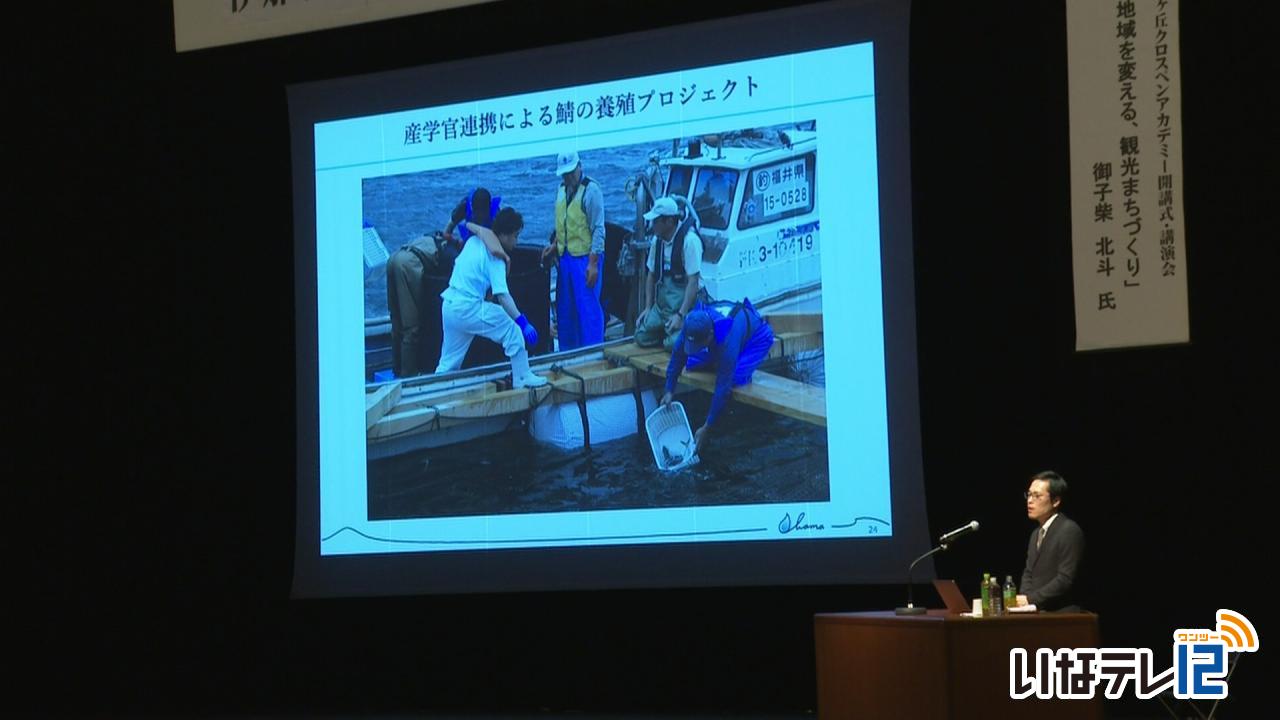

クロスペンアカデミー 御子柴さんが講演

卒業生や著名人から話を聞く伊那市の伊那北高校の薫ヶ丘クロスペンアカデミーが13日開かれ、伊那北のOBで、福井県小浜市の観光のまちづくりに取り組む御子柴北斗さんが話をしました。

御子柴さんは、伊那市出身で伊那北高校の卒業生です。

農林水産省に入省後、福井県小浜市に出向しました。

地域の人とかかわる中で可能性とやりがいを感じ農水省をやめ、現在は小浜市で観光を通じたまちづくりに取り組む会社の社長を務めています。

小浜市は、魚介類を京都へ出荷する「鯖街道」の起点として発展してきた歴史があります。

御子柴さんは「小浜の歴史をストーリーとして伝えることで観光客に魅力が伝わり、その結果売上も伸びている。これからも地元の人たちと小浜の新しい価値をつくっていきたい」と話していました。

クロスペンアカデミーは同窓会とPTA、学校が開いているもので、毎年この時期に卒業生や著名人を招き講演会を開いています。

-

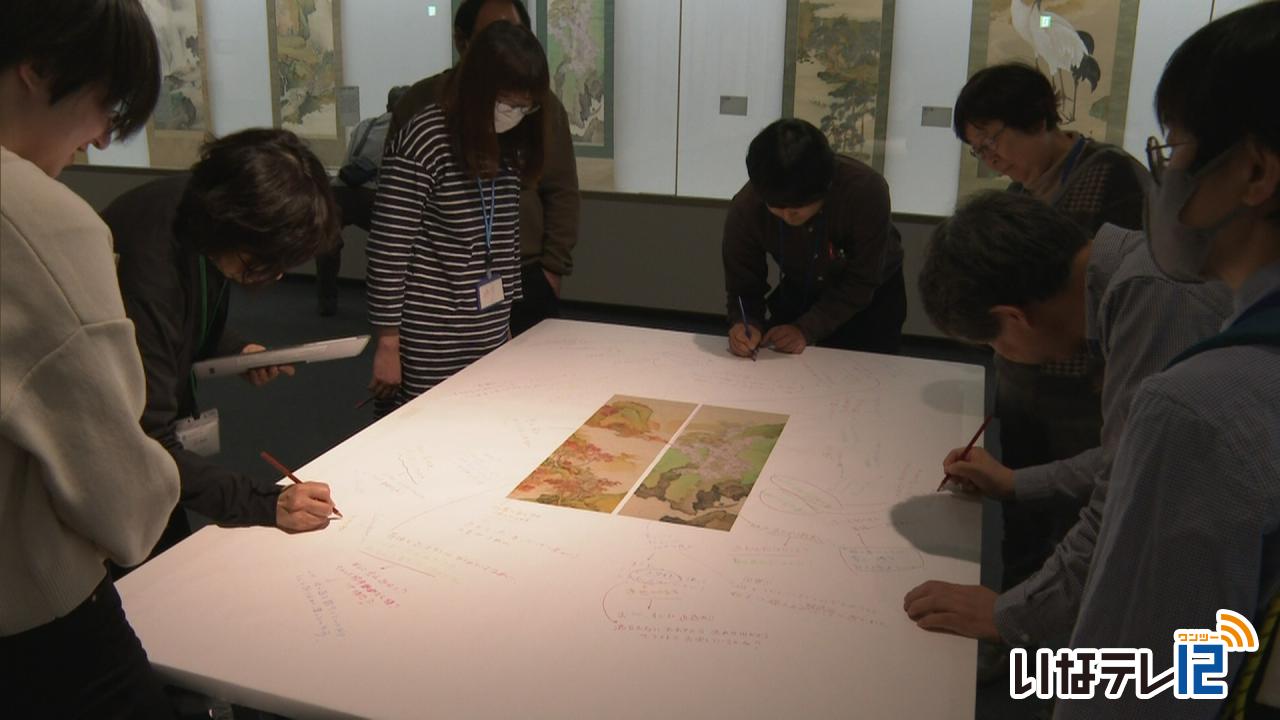

池上秀畝の作品を筆談で鑑賞

伊那市の伊那文化会館で開催中の「生誕150年池上秀畝展」に合わせ、筆談で感想を伝えあう鑑賞会が13日、県内で初めて開かれました。

13日は市内外の8人が参加し、秀畝の3つの作品を鑑賞しました。

「筆談で鑑賞会」は、聴覚障害がある人も無い人も、絵画などの作品をいっしょに楽しもうと、「耳の聞こえない鑑賞案内人」小笠原新也さんが全国で開いているものです。

全員で一つの作品をじっくり鑑賞し、その後、模造紙に感じたことを自由に書き込んでいきます。

この時に会話をしないのがルールです。

人の感想見て感じたことがあれば、矢印を書いて自分の言葉を付け加えます。

鑑賞した作品の一つ、春と秋の風景を描いた「武淩桃源・楓林停車」です。

紅葉について書かれた感想を見ると・・・

「紅葉は昔も今も絵になります」「いろいろな赤の色がきれい」などと書かれていました。

このイベントは聴覚障害のあるなしに関わらず多くの人に作品を鑑賞してもらおうと小笠原さんを伊那文化会館が招きました。

小笠原さんは「多くの鑑賞会では学芸員が解説する形をとっているが、新しい鑑賞の仕方が求められている。他の人の感想に触れることで作品の見方を広げてほしい」と話していました。

-

山寺のやきもち踊り 当屋祭

伊那市山寺に240年ほど前から伝わる奇祭「やきもち踊り」が14日に行われます。

8日は、白山社八幡社合殿で、祭りで使う道具を清める当屋祭が行われました。

祭りで酌みかわすどぶろくを入れる桶や、歴代の当屋が祭りについて記した書物を保管する当屋箱などが祭壇に並べられました。

当屋は祭りを取り仕切る役目のことで、山寺の7つの町の代表が持ち回りで務めています。

8日は、新旧の当屋や保存会などおよそ20人が参加しました。

やきもち踊りは記述が残る江戸時代後期の天明2年、1782年から続くとされている祭りで県の無形民俗文化財に指定されています。

足を上げて飛び跳ねる、ユーモラスな踊りを行い、合間にはどぶろくを酌みかわし川魚を食べ、キセルで刻みたばこをふかします。

踊りが終わると一斉に鳥居の外に逃げ出します。

逃げ遅れた人は、疫病にかかると言い伝えられています。

8日の当屋祭では、保存会の柴満喜夫会長や今年の当屋の山寺天竜町の唐澤正紀さんが玉串を奉納しました。

-

手良小学校で夜桜祭り

伊那市の手良小学校で校庭の桜の木が伐採されることを受け、見納めとなる夜桜祭りが6日に行われ、地域住民がなごりをおしみました。

会場には上伊那地域のキッチンカーや手良地区の住民有志によるブースなどおよそ10店舗が出店しました。

手良小学校では、桜のある校庭西側に保育園と小学校の共同の調理場が建設されるため、6本の桜の木が伐採されることとなりました。

今年が見納めとなるため、より多くの人に楽しんでもらおうと、桜をライトアップし、地区の団体の代表者などでつくる手良地区活性化促進会議の企画委員会が祭りを企画しました。

祭りは3月30日にも行いましたが、桜が蕾だったため、桜が咲いている時にも行いたいと2回目の開催となりました。

夜桜のライトアップは散り終わりとなる20日頃まで予定しています。

-

富県小1年生 初めての給食

伊那市の富県小学校の1年生は小学校での初めての給食を8日、味わいました。

富県小学校では4日に入学式が行われ、8日は1年生18人にとって初めての給食です。

1年生はエプロンや帽子、マスクを身に着けていました。

準備が終わると、列を作り給食を取りにいきました。

食器や牛乳、汁物などを教室まで運びました。

児童は慣れない手つきで皿に盛りつけていました。

この日の献立は、ごはん、ポークカレー、福神あえ、ヨーグルトです。

配り終えると全員でいただきますの挨拶をしました。

児童たちは、初めての給食を味わっていました。

1年生はしばらくの間は4時間目の授業の時間から給食の準備を始め、当番の仕事などを覚えていくということです。

-

南箕輪村給食センター「まっくんキッチン」竣工祝う

南箕輪村の小中学校の学校給食センター「まっくんキッチン」の竣工式が、6日現地で行われました。

この日は関係者がテープカットをして、建物の完成を祝いました。

竣工式には、給食を食べる南箕輪小学校と南箕輪中学校の児童・生徒も出席しました。

藤城栄文村長は「安心で安全な給食を毎日提供できるようになった」とあいさつしました。

学校給食センターの建設は、2022年9月に着工し、今年3月に完成しました。延べ床面積は1,146平方メートル、事業費は約12億円です。

給食の試食会も開かれました。

提供されたのは祝い用の特別メニューで、お赤飯、銀サワラの揚げ出し、お祝いすまし汁などです。

「いただきます」の発声に合わせて、出席者がメニューを楽しみました。

センターでは、南箕輪小学校と南箕輪中学校の1,370人分の給食を作ります。最大で1,500人分まで対応できます。

センターの給食の提供は8日(月)から始まります。

なお、南部小学校は自校調理方式となっています。

-

伊那中学校で新入生歓迎会

4日に入学式があった伊那市の伊那中学校で新入生の歓迎会が5日に開かれました。

歓迎会では1年生が2・3年生に迎えられて入場しました。

企画では生徒会の生徒が学校について知ってもらおうと伊那中クイズを行いました。

全校が参加し、3択の中から正解だと思う色の紙をあげて答えていました。

ほかに、2・3年生からこれからの学校生活に向けてエールが送られました。

その後に入学を祝うくす玉が割られました。

新入生を代表して神林くるみさんは「先輩たちの歓迎のおかげで学校生活への不安が楽しみに変わりました」とあいさつしました。

歓迎会は毎年生徒会が中心となり開いていて、春休み中に準備をしてきたということです。

伊那中学校では4日に入学式が行われ、129人が入学しました。

-

長野県公衆衛生専門学校 20人入学

歯科衛生士を養成する伊那市の長野県公衆衛生専門学校で第56回生の入学式が5日に行われました。

今年度は上伊那出身の15人を含む、20人が入学しました。

新入生を代表して田中美結さんは「経験を通して新しい自分と出会えるよう様々なことにチャレンジしていきたい」と誓いのことばを述べました。

瀬戸斉彦校長は「歯科衛生士としての知識や技術を身に付けるため、常に学び続けてください」と話していました。

新入生の授業は8日から始まり、歯科衛生士の国家資格を目指し、3年間学びます。

昨年度の国家試験は卒業生18人全員が合格したということです。 -

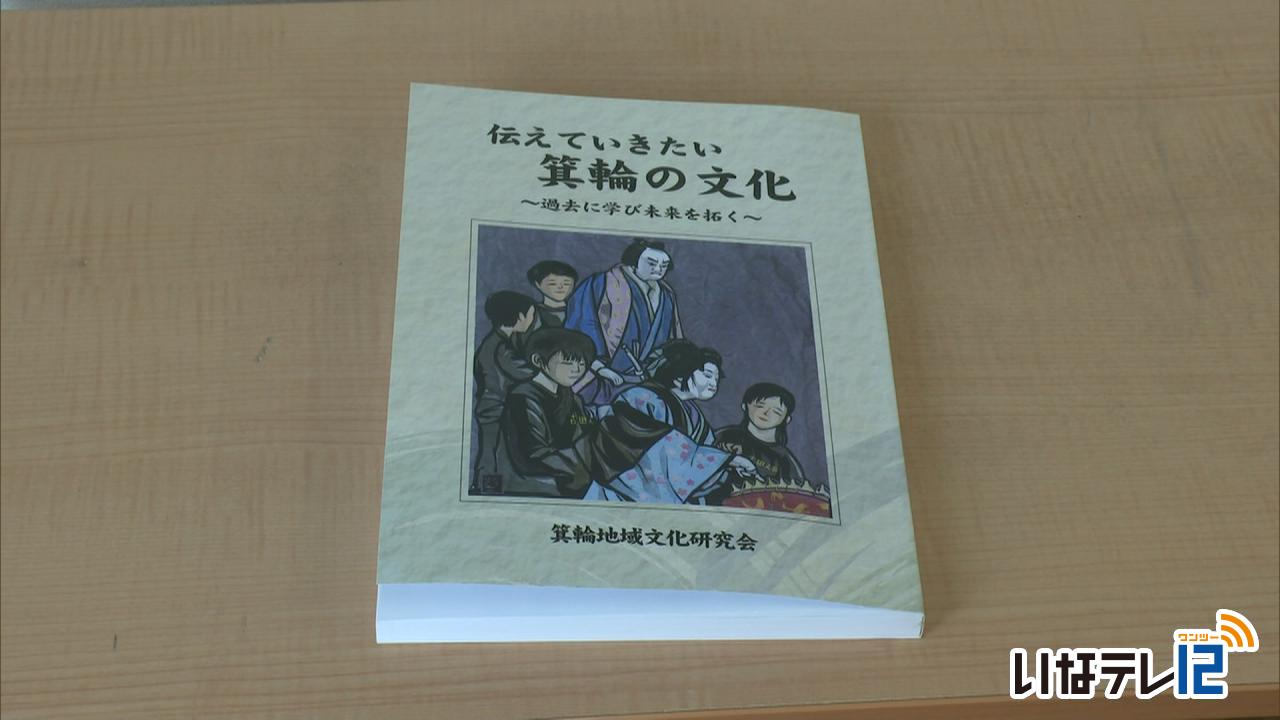

箕輪町地域文化研究会 文化まとめた書籍出版

箕輪町地域文化研究会は、町内の文化や伝統行事をまとめた書籍を作りました。

3月15日は、地域交流センターみのわで出版記念発表会が開かれました。

箕輪町地域文化研究会は、郷土研究家など20人で構成されていて、地域の伝統文化を見直し、書籍化して魅力を伝えていこうと2018年5月に発足しました。

令和4年度と5年度の県の元気づくり支援金を活用したほか、町内企業からの支援を受け、箕輪町の文化や伝統行事をまとめた書籍を出版しました。

五章でまとめられていて、第一章では古田人形芝居などの無形民俗文化財指定の伝統芸能、伝統行事が紹介されています。

第二章は民俗行事、第三章では祭り、第四章は芸能、第五章は暮らしについて書かれています。

写真は、会員自ら現地に行き撮影し、地区に保管されている史料が使用されています。

またQRコードを読み込むと、学校の校歌や行事の様子を動画で見ることができます。

箕輪町の文化や伝統行事をまとめた「伝えていきたい箕輪の文化~過去に学び未来を拓く~」は町内の小中学校や上伊那の図書館に配布されたということです。

-

伊那市・箕輪町の保育園で入園式

伊那市と箕輪町の公立保育園で3日、一斉に入園式が行われました。

このうち箕輪町の木下保育園では年少16人、未満児19人のあわせて35人が新たに入園しました。

式では年少園児が、保護者と手をつないで一緒に入場しました。

岡美幸園長は「優しい保育士たちが待っています。毎日、元気に保育園に通ってください」とあいさつしました。

また保育士たちが歌を歌って歓迎しました。

17日まではならし保育を行い、18日から通常保育が始まります。

木下保育園では今年度、未満児から年長園児まであわせて184人が通う予定です。

3日は箕輪町のほかに、伊那市の保育園でも入園式が行われました。

年少園児は伊那市は119人、箕輪町は54人が入園しました。

また南箕輪村の入園式は4日に行われる予定で162人が入園します。

-

伝統を後世へ伊那節まつり

伊那節を後世に歌い継いでいこうと伊那節まつりが2日、伊那市の伊那公園で行われました。

2日は伊那公園にある「伊那節発祥之地」の石碑の前で、上伊那の民謡団体でつくる伊那節振興協会が歌と踊りを披露しました。

石碑の横にあるソメイヨシノは1日に開花したという事で、関係者は桜とともに伊那節を楽しんでいました。

伊那節は、江戸時代に伊那と木曽を行き来するときに歌われていた馬子唄で、古くは「おんたけやま」と呼ばれていました。

2日は神事も行われ、伊那商工会議所や市の関係者などおよそ40人が参加しました。

伊那商工会議所の唐木和世会頭は、「伊那節を後世に伝える義務がある。桜を愛でながら、伊那節を愛して頂きたい」と話していました。

-

女子中高生向け プログラミングを学ぶ講座

地元の女子中高生のIT系への進路選択を推進しようと、プログラミングを学ぶ講座が、伊那市のいなっせで3月28日に開かれました。

この日は、上伊那地域の女子中高生9人が参加し、ウェブサイト制作を教わりました。

講師を務めたのは、中高生や大学生向けにプログラミング教育を行う東京都のNPO法人Waffleの講座を修了した7人です。

参加者は、制作に必要なコードを教わりながら、打ち込んでいきました。

高い需要が見込まれるIT分野ですが、2018年の調査では日本の女子中高生でITに関心のある人は3.4%にとどまっているということです。

Waffleでは、今後も地域での活動を続け、講座を開きたいとしています。

-

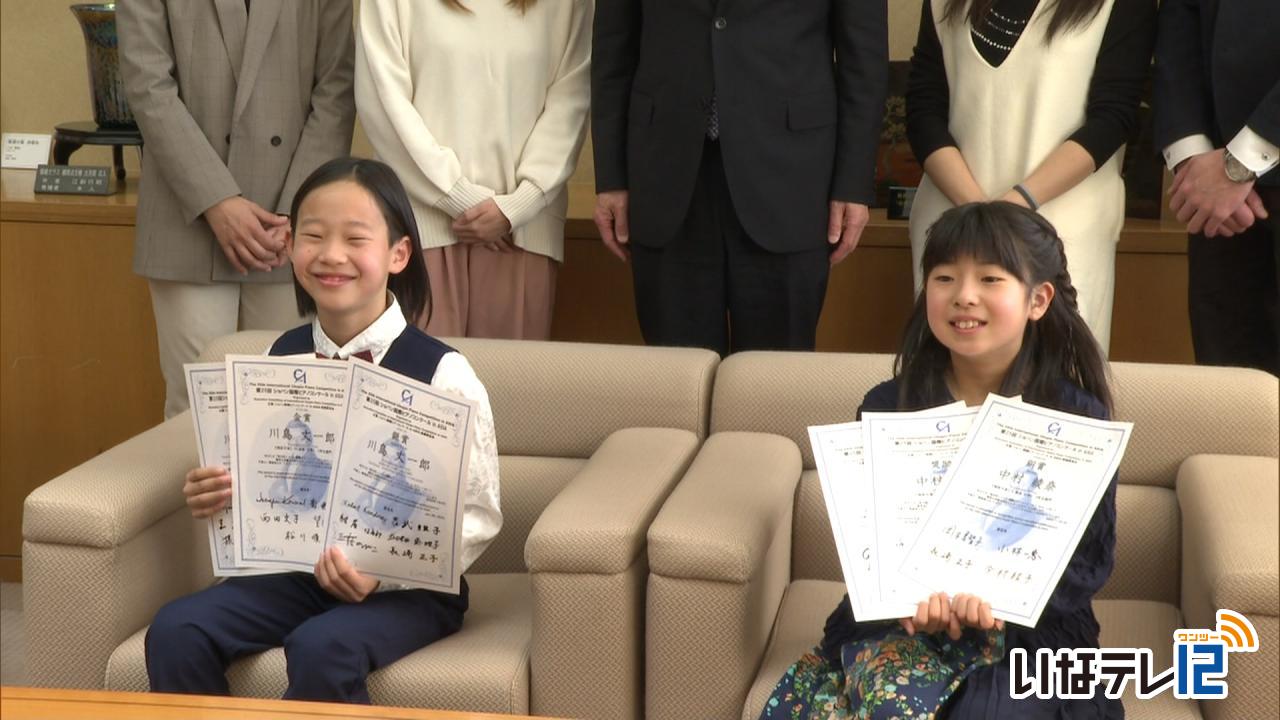

ショパン国際ピアノコンクinアジア 結果報告

伊那市の伊那東小学校2年の川島丈一郎君と伊那小学校4年の中村綾奈さんは、1月に神奈川県で開かれたショパン国際ピアノコンクールinアジアの国内大会に出場しました。

27日は、川島君と中村さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長にコンクールの結果を報告しました。

川島君は、国内大会の1・2年生部門に出場し銀賞を受賞し1月に開かれたアジア大会にも出場しました。

「コンクールでは緊張したが、練習通りの演奏ができました」と話していました。

中村さんは、3・4年生部門に出場しました。

ショパン国際ピアノコンクールには初めて出場し、地区大会を突破し国内大会に出場しました。

白鳥市長は「これからも練習をしっかり続け、さらに上を目指し頑張って下さい」と話していました。

-

伊那文化会館で池上秀畝記念展

伊那市高遠町で生まれ花鳥画や山水画を得意とした日本画家、池上秀畝の生誕150年記念展 ―ただ絵が好きで好きで― が30日から伊那文化会館で開かれます。

会場には花鳥画や人物画などおよそ40点が展示されます。

生誕150年の今年は県内外の文化施設で記念展が企画されています。

伊那文化会館では、伊那市を中心に個人が所蔵する初期の作品から最晩年の作品を展示しています。

池上秀畝は明治7年1874年高遠町生まれの日本画家で、文展では3年連続で特選を受賞、帝展では審査員を務めるなど日本画壇の新たな時代を築いた一人として活躍しました。

「湖舟清談図」です。15歳で上京した秀畝が国山の雅号を名乗り描いた貴重な作品だということです。

また亡くなる3か月前に描かれた「金剛山」も展示されています。

生誕150年池上秀畝展 ―ただ絵が好きで好きで―は30日から5月12日まで伊那文化会館で開かれます。

-

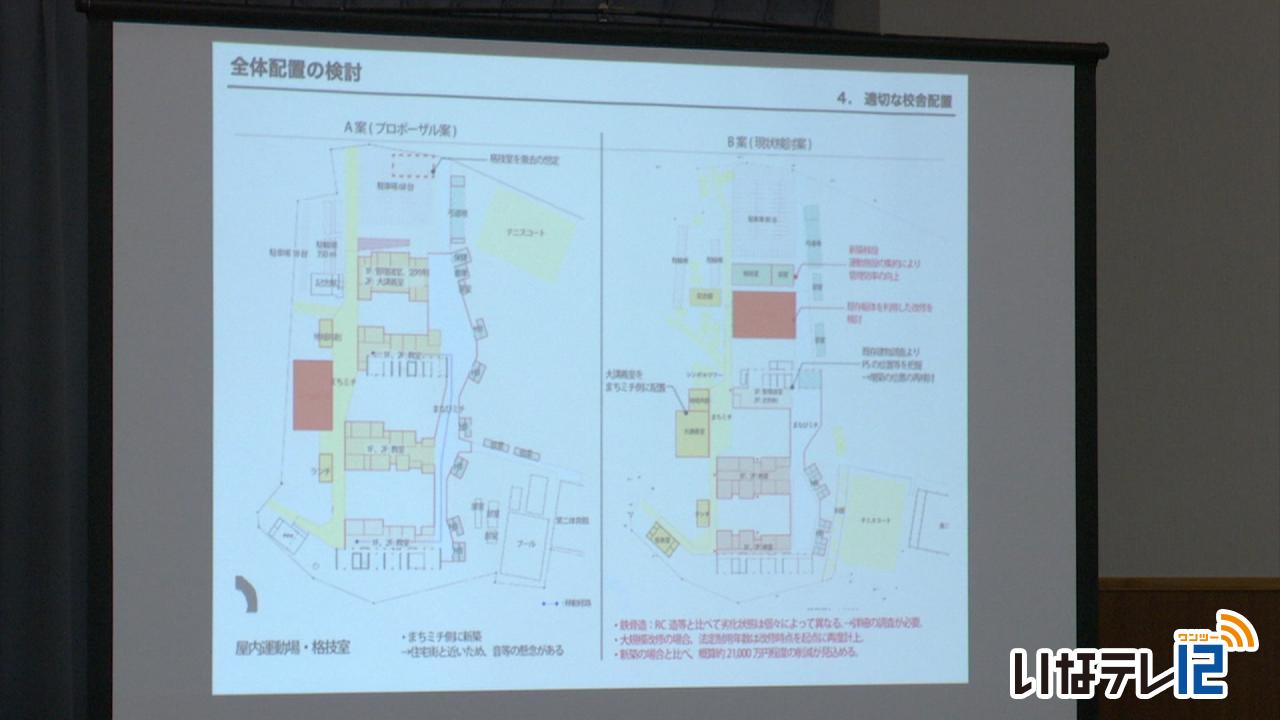

赤穂高校準備委員会 校舎の配置に関する草案示す

県立高校の再編計画により、2029年に総合学科高校へと転換する赤穂高校で28日、準備委員会があり、校舎の配置に関する草案が示されました。

プロポーザルで設計事業者が提案したイメージ図では、敷地内に4棟の教室棟を設け、その周りに地域住民が自由に出入りできるスペースを作っていました。

1月と2月に地域住民や生徒らを対象に開かれたワークショップでは屋内運動場が住宅地に近く、騒音問題が懸念されることや、生徒の教室の移動時間が課題に挙がっていました。

この日の準備委員会で示された配置図では生徒の移動距離を短くするため、教室棟は3棟に減らしたほか、屋内運動場を敷地内の中央に設けました。

準備委員会では総合学科に転換した県外にあるほかの高校を視察し、6月の基本計画策定を目指しています。

-

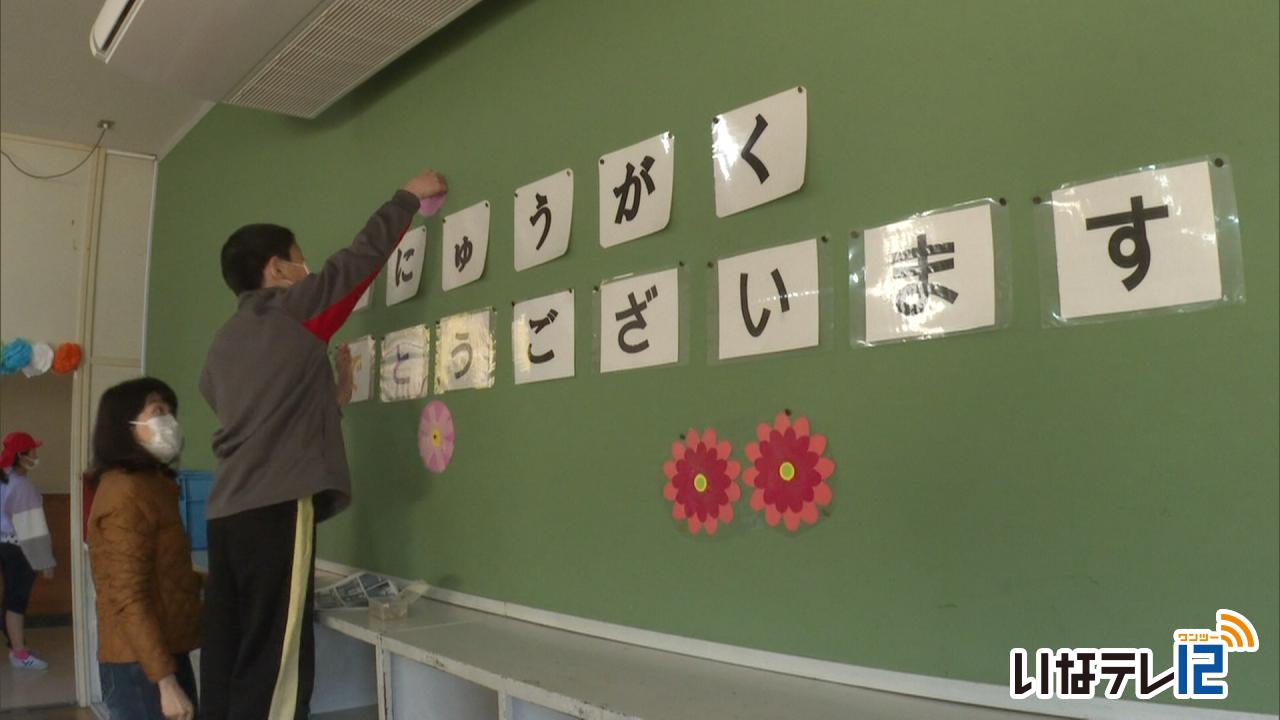

箕輪南小学校で新入生を迎える準備

箕輪町の箕輪南小学校で27日に新年度を迎える準備が行われました。

27日は新4年生から6年生の児童およそ40人が委員会ごとに分かれて新年度の準備を行いました。

5年生の教室の引っ越し作業では、隣の6年生の教室に荷物を運んでいました。

ほかに1年生の教室で飾りつけをしました。

入り口には花をつけ、壁には「ご入学おめでとう」の文字などの装飾をしていました。

また、新6年生は、入学式で披露する太鼓の練習を体育館で行いました。

箕輪南小学校では4月に1年生10人が入学を予定しています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村の小学校の入学式は4月4日と5日に行われ、あわせておよそ860人が入学を予定しています。

-

信州国画会・南信支部展 17日まで

全国規模の展覧会「国展」に出品している南信地方の画家による信州国画会・南信支部展が16日と17日の2日間、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には国画会の会員や一般の油絵やアクリル画など14点が展示されています。

中には「STOP WAR」と書かれた物や、きのこ雲を中心に人で銃やドローンなどの兵器を描いた物など反戦をテーマにした作品もあります。

展示されている作品は5月から東京で開かれる国展に出品されるということです。

南信支部展はあすまで伊那文化会館で開かれています。

-

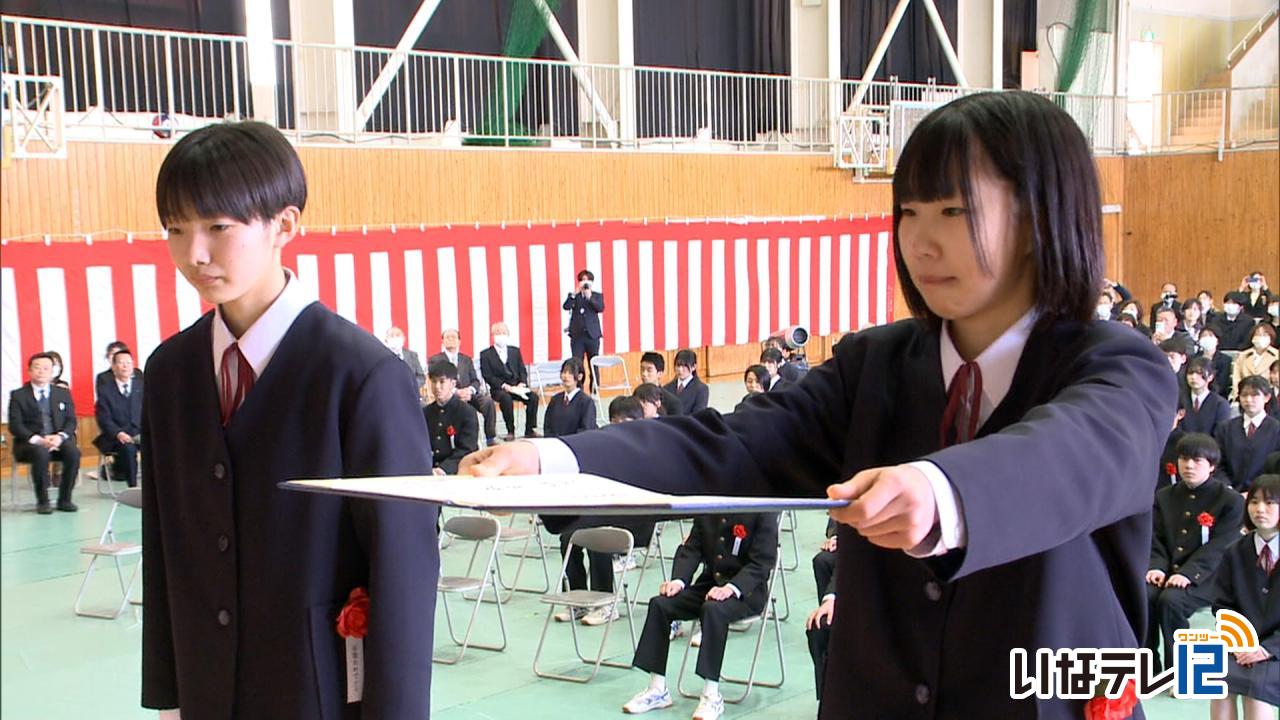

伊那中学校で110人が卒業

上伊那の小中学校で卒業シーズンを迎えています。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では中学校2校で13日に卒業式が行われました。

このうち、伊那市の伊那中学校では男子51人、女子59人のあわせて110人が卒業を迎えました。

式では有賀稔校長から一人ずつ卒業証書を受け取りました。

在校生は生徒会役員のみが出席し、他の生徒はオンラインで参加しました。

有賀校長は「これからの人生、たんぽぽの花のようにきれいな花を咲かせ、羽ばたいてください」と式辞を述べました。

卒業生を代表して髙橋穂美さんが答辞を述べました。

「毎日学校に通って一緒に授業を受けたり、部活に取り組んだりと仲間とは家族よりも長い時間を過ごしてきた。まだみんなとはサヨナラしたくない想いをこらえて、私たちはまた新しい一歩を踏み出し歩んでいきます」 -

上伊那の小中学校あすから卒業シーズン 南箕輪中で終業式

上伊那の小中学校は13日から卒業式シーズンを迎えます。

13日の卒業式を前に南箕輪村の南箕輪中学校では、3学期の終業式が行われました。

終業式では各学年の代表生徒が3学期の振り返りを発表しました。

3年生を代表して穂高蒼波さんは「気が付くとみんな仲良くなっていた。仲間とともに充実した日々を過ごすことができた」と3年間の感謝を述べていました。

桐山清一校長は「これからも失敗を恐れずに挑戦し、常に前向きな気持ちで次のステップに進んでいきましょう」と話していました。

191/(月)