-

故・小松良和さんの作品 伊那北高校同窓会に寄贈

伊那市の伊那北高校の卒業生で1985年に36歳の若さで亡くなった画家の小松良和さんの作品15点が、伊那北高校同窓会に寄贈されました。

12日は小松さんの妻、小山利枝子さんが伊那北高校を訪れ、同窓会に作品を寄贈しました。

1949年生まれの小松さんは伊那北高校卒業後、東京藝術大学に入学しました。

1981年に長野県に戻り美術教師として勤務し、実家のある西箕輪のアトリエで作品を制作しました。

きょう寄贈された15点は、西箕輪のアトリエで制作された最晩年の作品だということです。

小松さんと教師時代同僚だった伊那北高校同窓会事務局長の岩崎靖さんのすすめもあり、多くの人に作品を見てもらおうと今回母校に寄贈されました。

作品は、学校に飾られるほか絵画展の企画も考えているということです。

-

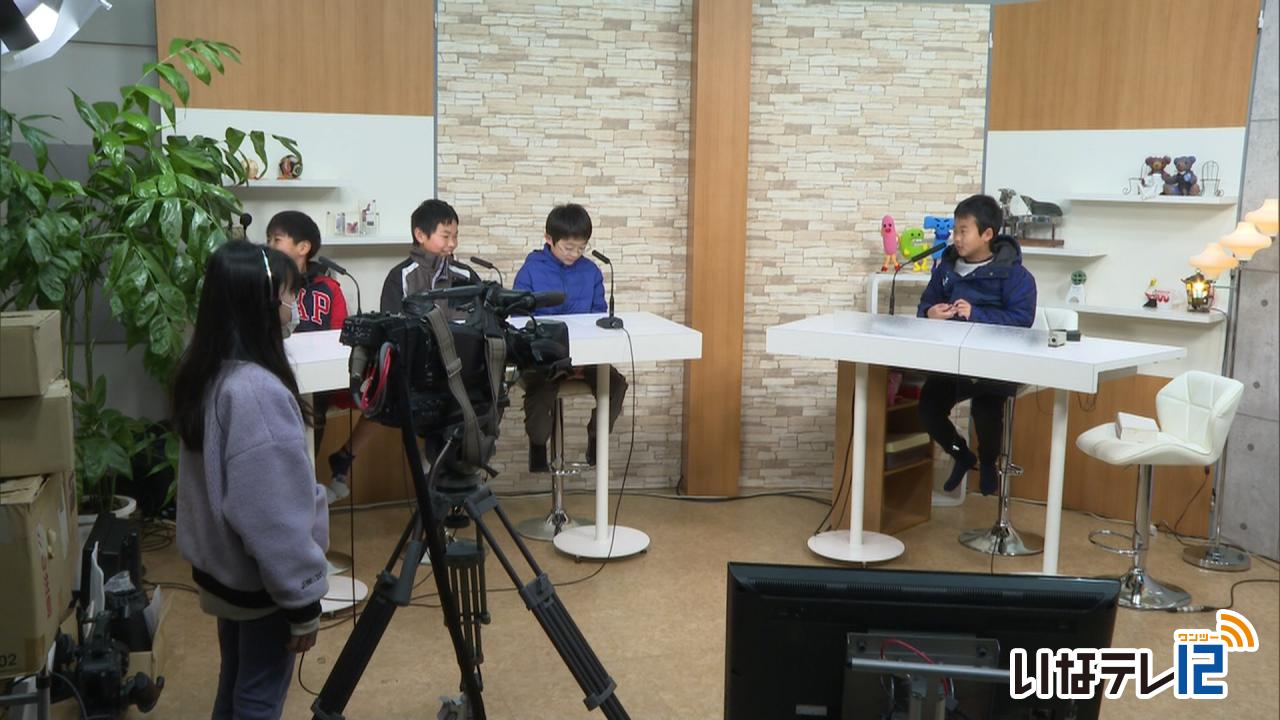

伊那小5年仁組 番組制作学ぶ

伊那市の伊那小学校の5年仁組は、社会科の授業の一環で伊那ケーブルテレビジョンを12日訪れ、番組制作について学びました。

12日は5年仁組の児童26人が訪れ、アナウンサーやカメラマンなどの仕事を体験しました。

仁組では、社会科の授業の一環で情報について学んでいて、どのようにしてニュースが作られているかを知ろうと伊那ケーブルテレビを訪れました。

児童たちは、自分たちが取り組む総合学習の内容を紹介する番組を収録していました。

仁組では、12日に体験した内容を今後の学習発表などで活かしていきたいとしています。

-

公衆衛生専門学校で卒業式

伊那市荒井の長野県公衆衛生専門学校で卒業証書授与式が8日に行われ、18人が学び舎を巣立ちました。

式では小野豊朗校長から卒業証書が手渡されました。

卒業生を代表して下平雪美さんは「試行錯誤した経験は私たちの糧になっている。自分が思い描く歯科衛生士になれるよう頑張っていきたい」と話していました。

小野校長は「理想の歯科衛生士を目指して活躍してください」と話していました。

今年度の卒業生は18人で、就職先の内訳は、県内の歯科診療所に14人、県内の病院に2人、県外の歯科診療所に2人となっています。

地域別では、上伊那が5人、飯田下伊那地域が4人などとなっています。

卒業生は3日に歯科衛生士の国家試験を受けていて、26日に合格発表があるということです。

-

外国にルーツを持つ子どもの教育支援を考える

外国にルーツを持つ児童や生徒への教育支援について考える意見交換会が10日に箕輪町の地域交流センターみのわで開かれました。

意見交換会は「言語」という観点からサポートと交流の促進を行う民間団体「多文化LIFE」が主催し開いたもので、パネラーが活動の報告を行いました。

このうち公益財団法人長野県国際化協会の服部珠予さんは外国人の児童や生徒の教育の現状について説明しました。

国の調査では外国籍の41.5パーセントの子どもが日本語の指導を必要としているということで、服部さんは「指導の体制づくりや学校への支援が充分でないことなどが課題だ」と話していました。

意見交換会には上伊那を中心におよそ30人が訪れました。

-

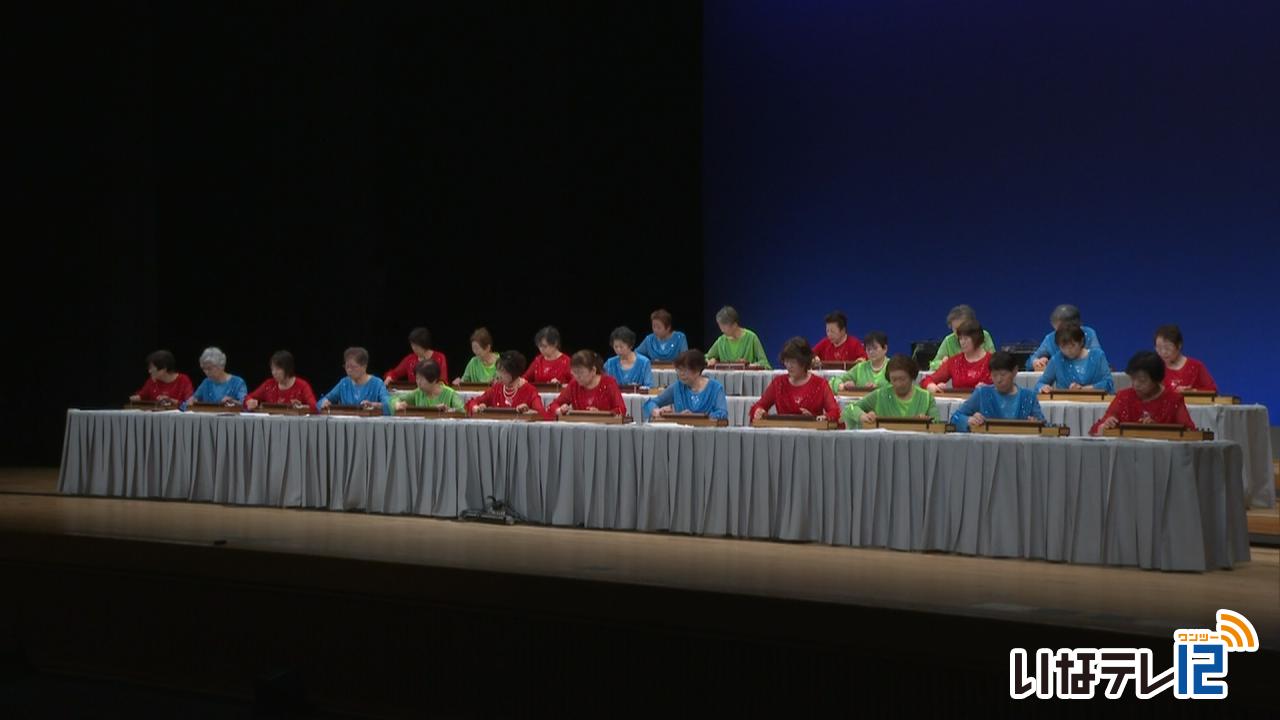

県芸術文化総合フェス 舞台部門発表

第36回長野県芸術文化総合フェスティバル舞台部門の伊那会場の発表が9日から、伊那市の伊那文化会館で始まりました。

この日は、大正琴や日本舞踊など4団体が練習の成果を披露しました。

長野県芸術文化総合フェスティバルは、県芸術文化協会が毎年行っているもので、県内の様々な部門の芸術文化団体が参加しています。

伊那会場の舞台部門には11団体が出演します。

木村流大正琴伊那支部は、クラシックや歌謡曲6曲を披露しました。

伊那芸術文化協会の松山 光 理事長は、「出演者にとっては伊那文化会館の大ホールで、発表できる貴重な機会。来場者は、様々なジャンルの芸術を一堂に楽しんでもらえると思う」と話していました。

総合フェスティバルは、10日まで、伊那文化会館で開かれています。舞台部門は10日、ヒップホップやフラメンコ、バレエなどが披露されます。舞台部門の入場料は一般1,000円、小中高校生は500円です。

-

弥生生がイーナちゃんグッズのデザイン案を提案

伊那市の伊那弥生ケ丘高校の1年生は、伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」をアレンジしたデザインを8日に白鳥孝市長に提案しました。

デザインした「おにぎりイーナちゃん」です。

8日は伊那弥生ケ丘高校の1年生の代表4人が市役所を訪れ白鳥市長に「おにぎりイーナちゃん」をプリントしたエコバックを披露しました。

「おにぎりイーナちゃん」を考えたのは探究学習でまちづくりコースを選択した30人です。

市役所の職員がアドバイザーを務め、グッズ製作に取り組んできました。

「かわいい」をコンセプトに、生徒たちはイーナちゃんの形がおにぎりに似てることに着目しキャラクターを考えました。

市の花の桜や上伊那の特産のアルストロメリアなどもデザインされています。

ほかに、伊那市のPR動画も発表しました。

生徒たちが魅力を発信したい場所を3分ほどの動画にまとめたということです。

伊那市ではおにぎりイーナちゃんのエコバッグをイベントで配るほか、販売も検討していくということです。

PR動画はインターネットで公開を予定しています。

-

芸術文化総合フェスティバル 水墨画や書を展示

第36回長野県芸術文化総合フェスティバルの展示会が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

このうち、伊那会場では長野県水墨画協会南信地区と県書道協会の展示会が開かれています。

水墨画協会南信地区は、会員の作品47点を展示しています。

山水画や花鳥画など、テーマは自由で、1人1点ずつ出品しています。

中には、過去に水墨画県展で県知事賞を受賞した作品もあります。

事務局では「レベルが高い作品が多く揃った。見ごたえのある展示を楽しんでほしい」と話していました。

また、長野県書道協会の南信地域の役員も、作品を23点展示しています。

展示会は、10日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

入場は無料です。

芸術文化総合フェスティバルでは、9日と10日にバレエやダンスの発表も行われます。

舞台部門は、入場料一般1,000円、小中高生500円です。

-

高校入試後期選抜 雪の影響なし

伊那地域は、5日の昼頃から6日の朝にかけて雪となりました。

6日は県内の公立高校で一斉に高校入試後期選抜試験が行われました。

上伊那の高校では試験に雪の影響による遅れはなかったということです。

午前7時すぎ。

天気は雪から雨に変わっていました。

雪かきをしているのは、伊那市の伊那北高校の教諭たちです。

受験生たちが安全に来られるよう、正門や周辺の歩道の雪をかいていました。

午前8時頃から受験生たちが訪れていました。

伊那北高校は普通科が200人の募集に対し188人が志願していて、倍率は0.94倍。

理数科が4人の募集に対し9人が志願していて、倍率は2.25倍となっています。

長野県全体では9,556人が志願していて、上伊那8校では814人が志願しました。

長野県教育委員会によりますと、JR飯田線では朝のダイヤに15分ほどの遅れが出ましたが、試験は通常通りに開始したということです。

また、6日午後3時半現在、トラブルの報告は入ってきていないということです。

上伊那では、あす辰野・箕輪進修・高遠・赤穂定時制で面接試験がおこなわれます。

後期選抜試験の合格発表は19日となっています。

-

箕輪中学校 ミニ職場体験学習わくワークみのわ

箕輪町の箕輪中学校のミニ職場体験学習わくワークみのわが6日町社会体育館などで行われました。

会場となった町社会体育館と中学校の体育館には、上伊那の事業所など27のブースが並びました

1年生およそ240人がそれぞれ興味のあるブースをまわりました。

このうち、箕輪町に本社がある浅川建設工業株式会社のブースでは、実際にある重機を縮小サイズにしたラジコンを操縦していました。

伊那市でパーソナルカラー診断を行っているStudio caraのブースでは、生徒たちが首元に様々な色の布を当ててもらい、自分に似合う色を探していました。

伊那ケーブルテレビのブースでは、コミュニティチャンネルの紹介や、アナウンス、カメラ体験が行われていました。

わくワークみのわは、地域の仕事を知り、働くことについて考えてもらおうと毎年箕輪中学校が行っています。

箕輪中学校では「地域の人の仕事への想いに触れ、将来の進路を考えるきっかけにしてほしい」と話していました。

-

ICT教育 研修会

上伊那の小中学校の教諭などがICT教育の取り組みを共有する研修会が伊那市のいなっせで2月8日に開かれました。

研修会はオンラインで開かれ、小中学校4校の取り組みが紹介されました。

このうち伊那小学校は、4年正組担任の荒谷眞治教諭が、プログラミングの授業を紹介しました。

児童たちは、本やインターネットに公開されたプログラムを真似するところから始めたということです。

そこから、自動で蓋が開くゴミ箱などを作りました。

プログラムを作ることを通して、お年寄りと運動を一緒にできないかや、野菜を収穫する人に少しでも楽になってほしいなどと考えるようになったということです。

荒谷教諭は「子供たちにとってプログラムは生活をよりよくするツールであり表現の一つになった」と話していました。

講師として参加した信州大学教育学部の小倉光明助教は「情報を活用し、考える力を身に付けるさせることが重要です」と話していました。

この研修会は上伊那地方視聴覚教育協議会が毎年行っているもので、上伊那の小中学校の教諭など25人が参加しました。

-

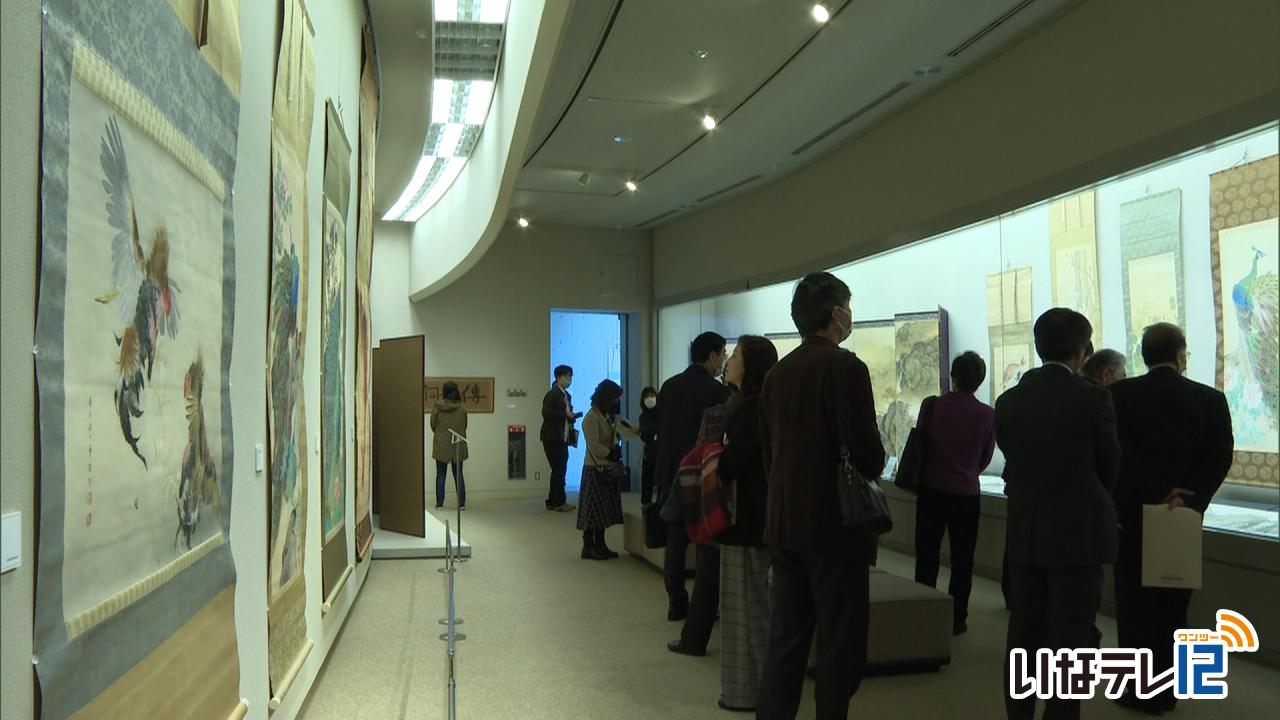

信州高遠美術館で池上秀畝生誕150年記念展

伊那市高遠町で生まれ花鳥画を得意とした日本画家、池上秀畝の生誕150年を記念した展示会が、信州高遠美術館で始まりました。

会場には秀畝の花鳥画や歴史画、写生画などおよそ70点が展示されています。

池上秀畝は明治7年1874年高遠町生まれの日本画家で、生誕150年の今年は県内外の文化施設で記念展が企画されています。

展示のタイトル「気韻生動」は「被写体の持つエネルギーを描く」という意味で、それを体現するような作品を中心に展示しているということです。

秀畝の師弟や郷土作家に関するコーナーもあります。

秀畝の師・荒木寛畝は、孔雀を得意としていて、師弟の孔雀の絵を見比べることができます。

他にも、秀畝の写生画や画印も展示されています。

池上秀畝生誕150年記念展「気韻生動」の画人は、5月19日まで、信州高遠美術館で開かれています。

-

卒業式を前に伊那西高校で3年生送別会

3月1日から、上伊那の高校で卒業式が行われます。

2日に卒業式が行われる伊那市の伊那西高校では、3年生の送別会が今日開かれました。

29日は全校生徒約350人が講堂に集まり、3年生の送別会が開かれました。

生徒会が中心となり年明けから準備を進めてきました。

3年生に楽しんでもらい感謝の気持ちを伝えようと、1,2年生の各クラスや部活ごと劇や歌、制作した動画などを披露しました。

2年3組は、ダンスを披露した他、紙飛行機を飛ばして3年生への感謝を伝えていました。

生徒会は、学校生活に関するクイズを出題したり、これまでの学校生活の写真をまとめた動画を上映しました。

送別会の最後では、サプライズで、3年の代表生徒が教諭にプレゼントを手渡していました。

伊那西高校の卒業式は2日に行われ、141人が学び舎を巣立ちます。 -

高校後期選抜試験 志願者数

長野県教育委員会は、6日に行われる公立高校後期選抜試験の志望変更受付締め切り後の志願者数を29日に発表しました。

上伊那では上伊那農業高校・伊那北高校理数科・赤穂高校普通科以外のすべての高校・学科で定員割れしています。

辰野です。

普通は48人に対し47人が志願し、0.98倍。

商業は20人に対し12人で

0.60倍です。 -

上伊那教育会「郷土研究発表会」

上伊那の教職員で作る上伊那教育会の郷土研究部の研究発表会が、1/27、伊那市内で開かれました。

いなっせ4階にある上伊那教育会館では自然の部の発表が行われました。

自然の部では、植物・野鳥・動物など6班が発表しました。

そのうち、植物班は、戸台川流域でみられる中国原産の外来植物・フサフジウツギなどの植生分布について報告しました。

1998年の調査と比較しながら、分布を確認したところ、フサフジウツギは、標高1600mの藪沢まで分布が拡大していることが新たに分かったということです。

郷土研究部は、自然の部と人文の部の11班に分かれ、教職員がテーマを決めて研究を行っています。

毎年、研究成果を発表していて今年で45回目となります。

なお、人文の部も、同じ日に創造館で発表会を開きました。

-

池上秀畝生誕150年記念展「秀畝の画業」

伊那市高遠町で生まれ花鳥画や山水画を得意とした日本画家・池上秀畝の生誕150年記念展「秀畝の画業」が伊那市高遠町の高遠歴史博物館で開かれています。

記念展には秀畝を代表する花鳥画や高遠町を描いた屏風絵、若い頃に描いた仏画など70点が展示されています。

池上秀畝は明治7年高遠町に生まれ、昭和19年に70歳で亡くなった日本画家です。

文展で3年連続特選を受賞、帝展では審査員を務めるなど日本画壇の新たな時代を築いた一人とされています。

こちらは秀畝が作品を製作するために書き貯めたスケッチです。

風景や植物などが描かれ、年を重ねるにつれて構図へのこだりも変化した様子がわかります。

また、太平記の一場面を描いた「楠公訣別」は下図と共に展示されています。

生誕150年展は、秀畝の功績を多くの人に知ってもらおうと、伊那市や長野市、東京都のあわせて6つの文化施設で展覧会が予定されていて、トップを切って地元の高遠町で始まりました。

また高遠町歴史博物館、信州高遠美術館、伊那市創造館、伊那文化会館の市内の4館では期間中、秀畝の作品を印刷したカードを無料配布します。

池上秀畝生誕150年記念展「秀畝の画業」は6月16日まで、高遠町歴史博物館で開かれています。

-

西春近北小 二分の一成人式

10歳の節目を祝う二の一成人式が伊那市の西春近北小学校で9日に行われました。

二分の一成人式には、今年度10歳になる4年生の児童と保護者およそ50人が出席し節目を祝いました。

式ではこの日のために去年の11月から練習してきた太鼓や合唱などを発表しました。

児童を代表して酒井康宇君は「家族や地域の人たちのおかげでここまで成長できました」と話していました。

式では、感謝の言葉をつづったアルバムを保護者に手渡しました。

保護者を代表して山田尚弘さんは「これからも、明るい未来に向かって進めるよう応援していきたい」と話していました。

西春近北小学校では、家族や地域の人たちに感謝しようと、毎年二分の一成人式を行っています。

-

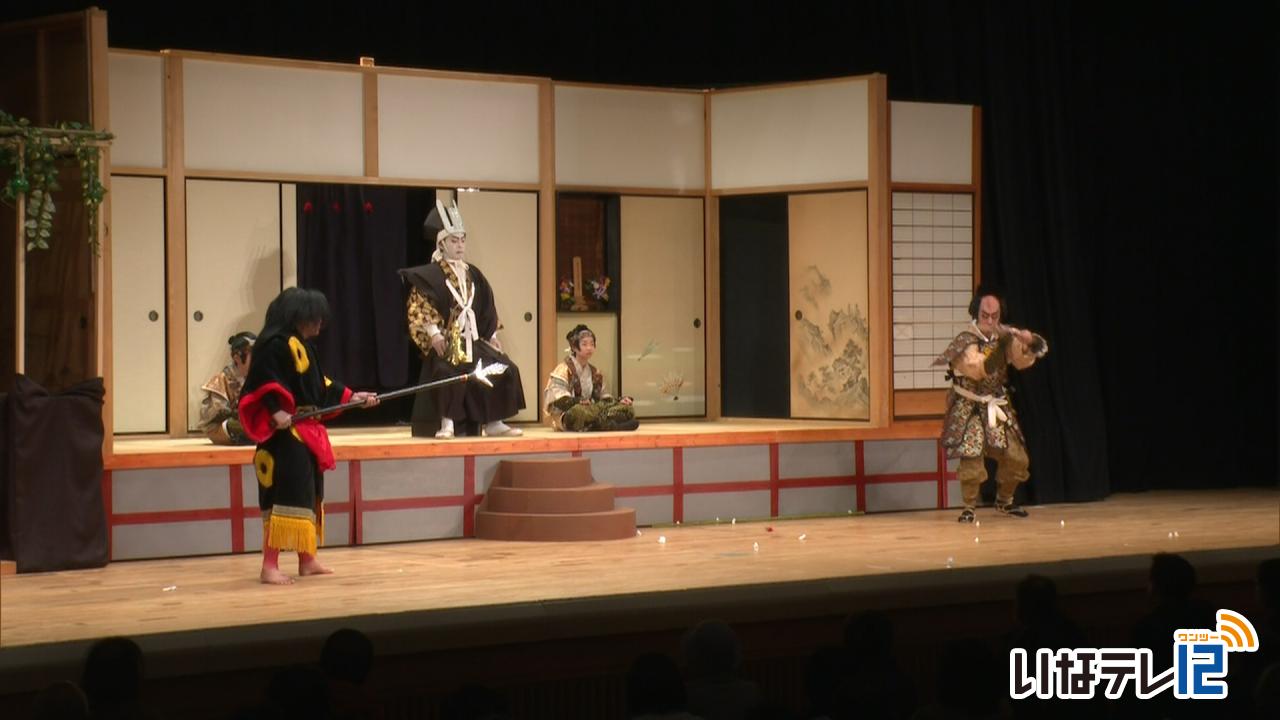

信州農村歌舞伎祭 3団体が出演

南信地域で受け継がれている伝統芸能を披露する第15回信州農村歌舞伎祭が伊那市の伊那文化会館で25日に行われました。

25日は南木曽町の田立歌舞伎保存会、大鹿村の大鹿歌舞伎保存会、下條村の下條歌舞伎保存会が出演しそれぞれ演目を披露しました。

このうち、田立歌舞伎保存会は、「絵本太功記十段目 尼崎閑居の段」を上演しました。

絵本太功記は、明智光秀を主人公に本能寺の変から天王山の戦いまでを描いたもので十三段あります。

このうち十段目はヤマ場とされていて、母や息子を失う光秀の悲劇が描かれています。

田立歌舞伎は、岐阜県から伝わり300年近い歴史があり、昭和48年には、南木曽町の無形文化財に指定されています。

主催した伊那文化会館では「地域に伝わる歌舞伎を楽しみにしている人が増えている。

これをきっかけに伝統芸能に親しんでもらいたい」と話していました。

-

高遠町平和の文化祭

文化活動を通して平和について考えるイベント「平和の文化祭」が25日まで高遠町総合福祉センターやますそで開かれています。

会場には高遠町の住民有志が制作した絵や書など150点が展示されています。

このイベントは、文化活動を通して平和の尊さを改めて感じてもらおうと、高遠町9条の会や上伊那医療生協などでつくる実行委員会が企画しました。

展示の中には、父親が青少年義勇軍として満州に渡ってから、シベリア抑留を経て帰国するまでの写真や資料をまとめたものもあります。

平和の文化祭は25日まででアニメの上映や健康チェック、うたごえ喫茶などが予定されています。

-

信州農村歌舞伎祭に向けロビーを飾り付け

25日に伊那市の伊那文化会館で行われる信州農村歌舞伎祭を盛り上げようと、会館のスタッフが、ロビーを飾り付けました。

歌舞伎祭を前に、伊那文化会館のロビーにはのぼり旗や写真が飾られています。

のぼり旗は、今回出演する3団体のものです。

公演の際に会場に飾られるもので地歌舞伎の雰囲気を盛り上げます。

こちらの写真は、過去の歌舞伎祭で披露された演目の様子です。

伊那文化会館では、地域文化を元気付けようと2007年から歌舞伎祭を行っていて、過去13回の公演で9つの保存会が参加しました。

信州農村歌舞伎祭は、25日(日)午前11時30分から伊那文化会館で行われます。

観劇料は前売り900円、当日券は1,000円で、高校生以下・または18歳未満は無料です。

-

高校入試 後期選抜志願者数発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入試後期選抜志願者数を22日に発表しました。

辰野です。

普通は48人に対し43人が志願し、0.9倍。

商業は20人に対し9人で0.45倍です。

-

上の原保育園で平和学習

伊那市の上の原保育園は平和の大切さを学ぶ平和学習を1月29日に行いました。

上の原保育園は太平洋戦争中に旧陸軍の伊那飛行場があった場所に建てられていて、地域の歴史を知り平和について考えてもらおうと平和学習を毎年行っています。

講師は園の近くに住んでいて、伊那飛行場の研究者、久保田誼さんが務めました。

久保田さんは飛行場が作られた理由などについて説明しました。

園では、新型コロナウイルスの影響で5年ぶりに地域の人を招き、話を聞きました。

この日は年長の園児およそ50人が話を聞きました。

-

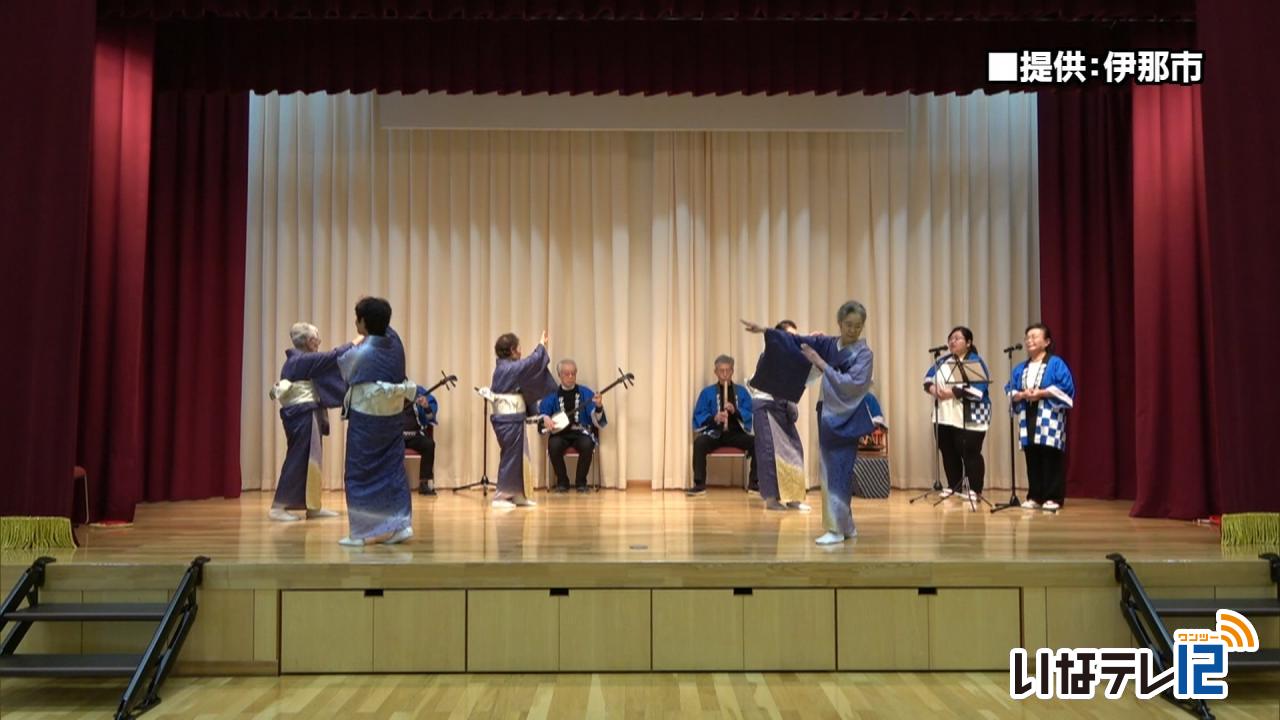

伊那市が伊那節~伊那の華~をYoutube配信

伊那市は伊那節を後世に残すことを目的に、公式Youtubeで映像の配信を行っています。

伊那市公式Youtubeでは伊那節保存会による踊り伊那節~伊那の華~が配信されています。

日本舞踊花柳流2代目 花柳壽輔さんが振付をした舞台用の踊りで、伊那まつりで踊る伊那節の元となったものだということです。

伊那節保存会では「映像を見て一緒に踊ってくれる人が出てきてくれると嬉しい」と話しています。

収録は2023年12月に伊那公民館で行ったということです。

Youtubeでは伊那節~伊那の華~のほかに、伊那盆唄と伊那木工小唄の配信も行っています。

-

昆虫食文化を未来へシンポジウム

伊那谷の昆虫食文化を未来へ残すためのシンポジウム「ざざ虫の未来を語ろう」が伊那市創造館で17日に開かれました。

会場にはおよそ40人が訪れました。

南箕輪村の上伊那農業高校グローカルコースは、昆虫食を未来へ残すための取り組みを紹介しました。

課題として漁を行う人が高齢化により減っていることや護岸工事など生育環境の変化からざざ虫が減ってきていることを挙げていました。

生態調査と保護を目的とした養殖の取り組みについて「専門家に話を聞いたりして水温の管理や巣をつくる場所の工夫を行った」と話していました。

発表後には、訪れた人が佃煮などのざざ虫を使ったメニューを試食しました。

他に40年近く、ざざ虫を研究している、牧田豊さんの講演が行われました。

ざざ虫の獲り方や道具、漁を行う時期などについて説明を行いました。

牧田さんは「ザアザアと流れる川に棲みつき食用にする虫を総称してざざ虫と呼んでいるが、本来はカワゲラの幼虫のことをざざ虫と呼んでいた」と話していました。

-

東春近小3年東組が殿島城の歴史動画を制作

伊那市の東春近小学校3年東組は殿島城の歴史エピソードを再現した動画を制作しました。

16日は学校で授業参観が行われ子どもたちは保護者と一緒に制作した動画を視聴しました。

3年東組では、総合的な学習で学校近くの殿島城址について東春近公民館の野溝和人館長から話を聞き歴史について勉強してきました。

児童たちは教わったことを元に台本を作り8分の動画にまとめました。

物語は、戦国時代にこの地域を治めていた上伊那の八勇士の一人、殿島城主の殿島大和守重国を主人公にしたものです。

殿島大和守重国は、武田信玄の上伊那への侵攻に抵抗し、斬首されました。

それを悲しんだ農民が首を持ち帰り、長谷黒河内に墓をつくったというストーリーです。

児童はアイデアを出し合いながら台本や、小道具を分担して動画を完成させたということです。

-

町教委 不登校児童の学び支援へ

箕輪町教育委員会は、不登校の児童、生徒の多様な学びを支援するコーディネーターを来年度から配置します。

16日は、箕輪町総合教育会議が地域交流センターで開かれ、概要が報告されました。

コーディネーターは不登校を未然に防ぐ学級づくりや校内での居場所づくりを充実させ、各校との情報共有により実態を把握し支援を進めます。

町教育委員会では、来年度から1人コーディネーターを配置します。

-

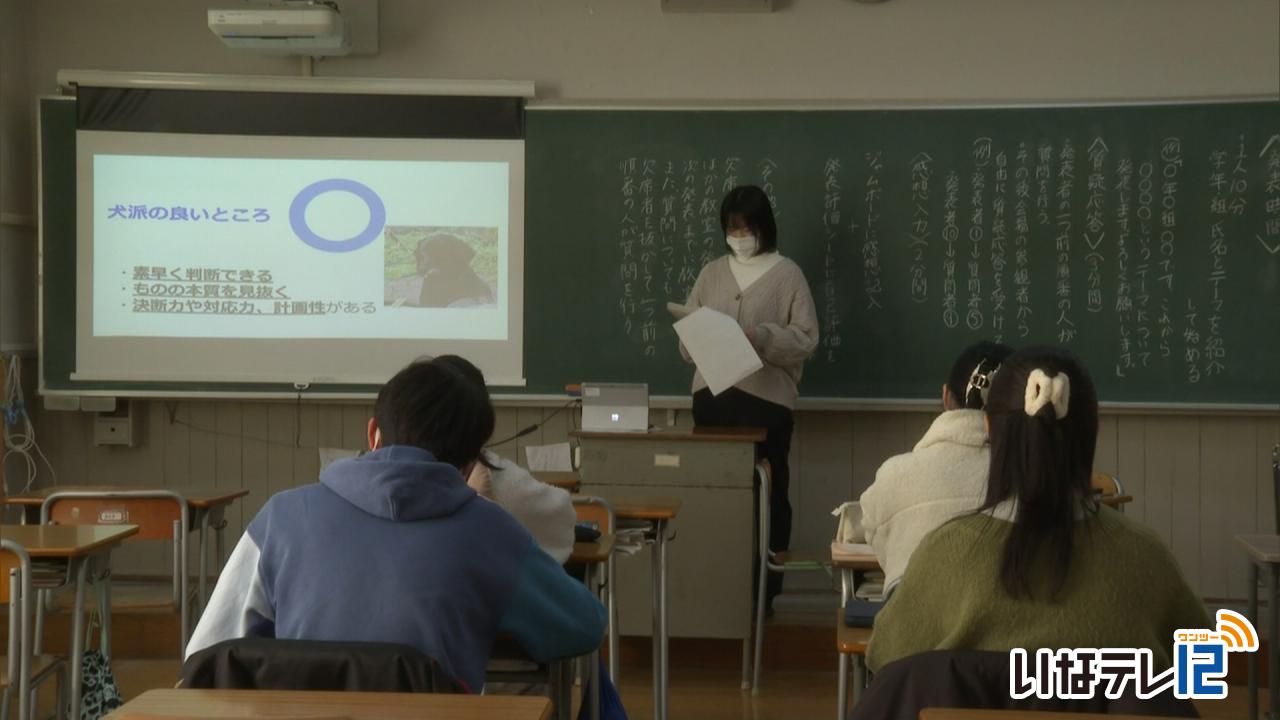

伊那北高校課題研究発表会

伊那市の伊那北高校で課題研究発表会が1月27日に開かれ、普通科と理数科の1・2年生が、1年間の探究の成果を発表しました。

普通科の2年生は、各教室で、持ち時間15分間の発表を行いました。

テーマは自由で、それぞれが関心のあることについて、4月から探究を進めてきたということです。

生徒たちは、「犬派と猫派の性格の違い」や「記憶に適したペンの色」など、自分自身で調べたまとめを発表していました。

「折り紙の可能性」について発表した生徒は、宇宙開発や医療でも折り紙の技術が活用されていることを例に挙げ、折り紙が人工筋肉として活用できるか自作した折り紙を見せながら説明しました。

その結果、強度などに課題はあるが、材料や折り方に工夫をすれば可能性はあるとまとめていました。

伊那北高校では、以前から理数科が課題研究の発表会を開いてきましたが、4年前から普通科でも探究の発表を行うようになりました。

普通科1年生は、グループごと、地域活性化や外国人の受け入れ体制などについて調べ、まとめたポスターを展示しました。

発表会は、一般にも公開され、保護者や中学生が、自由に見学していました。

-

令和6年度公立高校後期選抜 募集人員

長野県教育委員会は令和6年度入学の公立高校後期選抜の募集人員を15日に発表しました。

上伊那8校の募集人員は次の通りです。

辰野高校は、普通48人、商業20人。

-

上伊那総合技術新校 2032年度以降に開校・7学級程度の方針

13日に開かれた、上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会で開校を2032年度以降の早い時期とすることや募集学級数は7学級程度にすることが示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

懇話会では、新校舎の整備に8年かかる見込みであることから、開校を2032年度以降の早い時期とする方針が県教育委員会から示されました。

設置学科については、農業科3学級、工業科3学級、商業科1学級の7学級程度を想定していますが、学科の枠を越え生徒が主体的にコースを選択して授業を受けられる学びを目指すとしています。

県教育委員会では、次回の懇話会でこれらを盛り込んだ再編実施基本計画案を示す予定で、県議会6月定例会で開校年度と4校を再編統合することについて同意を得たいとしています。

-

高遠城歴史探訪ツアー 来月開催へ

伊那市観光協会などは戦国時代の武田軍と織田軍の戦いを題材にした劇場型歴史探訪ツアーを3月2日に高遠城址公園で行います。

14日は伊那市観光協会の原未那美さんが市役所でイベントのPRを行いました。

このツアーは市観光協会と伊那市高遠町にある旅行会社の伊那谷ツーリズムが去年初めて行い、今回で2回目の開催となります。

題材となる高遠城の合戦は高遠城を守る武田信玄の五男・仁科五郎盛信と攻める織田軍の戦いで、1582年3月2日にありました。

ツアーは同じ日の3月2日に行われます。

合戦に合わせたストーリーとなっていて、当日にタイムトラベルしたという設定で参加者が公園内やその周辺を巡るとポイントでイベントが発生します。

上伊那の演劇経験者が高遠ゆかりの歴史上の人物に扮します。

参加者は合戦印の3枚セットを記念にもらえるということです。

募集受付は16日(金)までです。

参加費は伊那バスターミナル発着の専用バスの利用と昼食付きの午前の部は大人13,800円です。

現地集合で食事なしの午後の部は大人6,500円です。

定員は午前の部と午後の部それぞれ25人です。

-

伊那小学校児童 市長に伊那北駅前について提案

伊那市の伊那小学校の児童は、高校の再編統合により多くの利用が予想されるJR伊那北駅前周辺についてどんな風にしてほしいかを13日に白鳥孝市長に提案しました。

この日は、伊那小の6年孝組の児童30人が、9グループに分かれ、検討してきたことを白鳥市長に提案しました。

JR伊那北駅は伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校を統合する伊那新校、上伊那農業高校を校地に再編する上伊那総合技術新校が開校すると、1日に2,000人が利用すると予想されています。

伊那市では伊那北駅周辺の整備を検討していて、将来的に駅を利用する小学生の意見も参考にしようと、地域にある公園について学んできた6年孝組に提案をお願いしました。

現在の小学6年生は、伊那新校が開校する2028年度には高校2年生になっています。

あるグループは、伊那の名物をPRする公園としてローメン滑り台を提案しました。

ローメンのどんぶりからレンゲをつたってすべる滑り台です。

インパクトがあり、地域をPRできると考えたということです。

この他に、駅には日時計しか無いのでシンボルになる時計を置いてほしいという提案や、駅に直接つながる歩道橋を作ればどうかなどの提案をしていました。

伊那市では、この日に出た提案を今後のまちづくりの参考にしていきたいとしています。

191/(月)