-

高遠高生 「新伊那市大検地図」つくる

伊那市と隣接する市町村境を歩く新市誕生イベント「平成の大検地」に関係し、高遠高校の芸術コース美術専攻の生徒約30人が「新伊那市大検地図」を制作している。完成品は、これまでの検地状況を記した資料と一緒に4月ごろ、市役所に展示する予定になっている。

地図はビニール製の縦4メートル、横4メートルのテントシートに水性ペンキで描いた。生徒たちは市からの依頼で1月ごろから制作を開始。授業や放課後の時間を使って、青色に塗った下地に地形を描写していった。

20日は、完成が間近となり、地図に市の公共施設や地籍、主用道路名などを記したシールを張っていった=写真。1年生の丹茜さん(16)=同市上の原=は「皆の力で完成させられる喜びを感じている」と振り返った。完成は色の塗り直しなどあり3月末になるという。

「平成の竏秩vは昨年7月の仙丈ケ岳記念登山を皮切りに本年秋に終了する予定。市民らが境界をランダムに歩き、周囲約200キロの踏破を目指す。 -

駒ケ根市文化財団基金奨励賞に2団体

駒ケ根市文化財団(渋谷敦士理事長)が文化、芸術の振興などを目的に4年前から毎年贈っている文化財団基金奨励賞の第4回受賞者に旭光カメラクラブ(吉村昇代表)と混声合唱団「明日歌」(新井克太郎代表)の2団体が選ばれ18日、市総合文化センターで授賞式が行われた。代表者ら4人が出席し、中原稲雄副理事長から賞状と奨励金10万円をそれぞれ受け取った=写真。吉村さんは「名誉ある賞をいただけたのも先輩の熱意のたまもの。私たちもその熱意を引き継いで後輩を育てていきたい」、新井さんは「団員、家族、地域の人たちのおかげ。この受賞を契機に音楽文化の向上に努めていきたい」とあいさつした。

旭光カメラクラブは1950年に地域の写真好きが集まって発足。宮崎学さん、津野祐次さんなどのプロ写真家を輩出している。混声合唱団「明日歌」は84年に赤穂公民館の学習サークルとして発足。毎年定期演奏会を行うなど活発に活動し、89年には優良勤労青少年クラブとして労働大臣褒章を受けた。 -

宮田中吹奏楽部スプリングコンサート

宮田村の宮田中学校吹奏楽部(瀧沢敏郎顧問・大島優佳部長)は18日、第2回スプリングコンサートを宮田村の村民会館で開いた。卒業式を終えた3年生部員8人も加わった総勢31人が大ホールのステージに登場し、練習を重ねて磨き上げた一糸乱れぬ見事なアンサンブルを満員のホールに響かせた=写真。

ステージはマーチなど吹奏楽曲を集めた第1部、ヒット曲の『宙船』(そらふね)など楽しいポップスやジャズの第2部、ビゼーの組曲『カルメン』などの第3部で構成。このメンバーで演奏するのはこれで最後とあって、団員らは万感の思いを込めて全12曲を演奏した。会場を埋めた聴衆からは1曲終わるごとに盛んな拍手が送られていた。 -

陶芸に熱中

箕輪町北小河内

小松宸子さん

陶芸を始めて10年。「1年増すごとに少しでもうまくなれば楽しい。自分が楽しんでるのよ」

98年、箕輪町公民館の陶芸講座に参加した。65歳の誕生日を前にして、「これから年をとって、年金をもらってぼーっと暮らすのもばかみたい。何かしたい」と考えたからだ。

旅先で陶器などを買うのは好きだったが、自分で作ることまでは考えていなかった。道具の名前も、粘土をしっかり練って「土を殺す」ことも、タタラ作りが何かも知らない。一からのスタートだった。

粘土を伸ばそうとしてもひびが入る、四角く伸びない、焼いた作品が割れてしまうなど最初は失敗が続いた。

「何も知らなくて始めたことが、かえってよかったと思う。自分が失敗作を作って分かってくる。この次はいい風にしよう、もっといい物にしようと一つひとつ苦労しながら考えているうちに、幾らか出来るようになってきた」

5年間通った講座を卒業し、作品を焼く場所が無くなったため、03年に家業の倉庫に窯を作った。窯名は自身の名前から漢字をとって「松宸窯(しょうしんろ)」という。

「作陶は考えているときが楽しい。作り出すと必死になってるからそれどころじゃない。初めのころは柄をつけようとしたりするけど、それは愚作。変えるなら色や雰囲気で変えていく。そう考えてはいるけど、思うようにいかない。だから面白いのよ。思うようになったらつまらないね」

今、テーマにしているのは「青の流れ」という青色を基準にした作品。「同じ青でも違う。色を縦にしたり、横にしても違うし差が出る。釉薬の調合がちょっと違うだけですごく変わってしまう。考えちゃいますよ。でも青の世界でどんどん作ろうと考えてる」という。

青の世界にのめり込んだきっかけは、「白い粘土を使ったら」とのアドバイスを受けて作品づくりをし、「真っ白な作品は映えない」と少しだけ青色を入れたことだった。

04年の第57回県展で、青の世界の作品「流れ」が初出品で初入選し、2度目の挑戦だった06年の第59回県展も「行雲流水」が入選した。今年も青で県展に出品するという。

99年から毎年、アルプス中央信用金庫伊北支店で作品展示もしている。

「作品を貸してと来てくれる。飾らせて下さる場所があるから、去年より一つでも二つでも気の利いたものを作ろうと思うでしょ」と、作品づくりに打ち込んでいる。

アトリエの名前は「作陶・粘土工房(ねばりっちこうぼう)」。家業を閉めたので、今度は倉庫にアトリエの看板を掲げる予定だ。 -

まゆクラフト展

駒ケ根市東伊那の駒ケ根シルクミュージアムを拠点に活動する桑の実の会、まゆっこサークルは25日まで、飯島町七久保の道の駅花の里いいじまで「まゆクラフト展」とまゆクラフト体験を行っている。

まゆを薄くはがして作ったバラやガーベラ、スズランをふんだんに使い豪華に仕上げたブーケ、コマクサやクロユリ、クルマユリなど7種類の高山植物を植え込んだかご、ペンギンがいっぱいの楽しい作品、群馬県の絹の里全国まゆクラフトコンクールで最優秀に輝いた矢沢たえ子さん(56)=駒ケ根市東伊那=の「食育(いただきまーす)」など、会員の力のこもった作品70点を展示した。

また、東伊那公民館で結婚式が行なわれていたころの花嫁衣装(振袖)、宮田村の細田伊佐夫さんが染めた、皇后陛下の「繭」をテーマにした御製の短歌などの作品も並べた。 無料体験コーナーではまゆで、かわいらしい指人形を作る。 -

看護大研究集会

駒ケ根市の県看護大学(深山智代学長)は15日、06年度研究集会を同大で開いた。大学の職員や学外の共同研究者らでつくる28グループが思い思いに取り組んできたさまざまな研究の途中経過や成果などを発表し合った。

「実習指導における実習施設と大学との連携に関する研究」に取り組んだグループは唐沢由美子さんが代表で研究結果を発表=写真。過去3年間にわたった研究の成果として、学生が実習を行う病院の看護師などを対象に意識調査を行った結果、大学側との意識のずれがあることや、その対応策として、病院看護職員に大学の看護サマーセミナーや研修などへの参加を募ったり、情報交換を行ったりしたことなどを報告した。

深山学長は「学外の人たちとの意見交換が目的の一つだが、研究が発表だけに終わらず、得られた成果を実践の中でどう活用していくかが大切」とあいさつした。 -

・ス卒業公演・ス最高のハーモニーで、宮田小6年4組音楽劇

宮田村宮田小学校6年4組は16日夜、音楽劇「モチモチの木」を村民会館ホールで上演した。・ス卒業公演・スとなったが、29人全員が心ひとつに熱演。保護者や地域の人たち200人以上で埋まった会場に感動を与えた。

昨年11月から本格的に練習を開始し、本番ではその成果を思う存分発揮。一人ひとりのセリフが大きなホールに響き渡り、見事な歌のハーモニーが会場全体を包んだ。

同小ではインフルエンザが流行し、この日も体調を崩して出演できない児童もいたが観客席から見守る姿も。

「学校を休んでいる子どもが見に来てくれて本当にうれしかった。このような場所で皆さんに見て頂けて良かった」と担任の西村敦子教諭。

じさま役の小田切清史君、豆太役の春日愛美さんは「みんなで最後にまとまれた」と話した。

全員でつくりあげた劇。終演後もカーテンコールの拍手は鳴り響き続けた。 -

伊那小6年仁組・最後のコンサート

伊那市の伊那小学校6年仁組(赤澤敏教諭、34人)は16日夜、市駅前ビルいなっせで、総合活動で取り組む手作り楽器の演奏会「卒業コンサート」を開いた=写真。卒業を控えた仁組最後の活動。児童たちは、鳥笛や太鼓など数種類の楽器の音色が、集まった保護者ら約150人を魅了した。

仁組は、4年生の2学期から手作り楽器に挑戦し始めた。秋の校内音楽会の初演奏から発表の場は次第に増え、本年度5月には、千葉県のテーマパーク「東京ディズニーシー」でも手作り楽器を演奏している。

最後の演奏会に向けて取り組んできた児童たちは、アンコールを含む全17曲を披露。これまでのコンサートでも定番の「コンドルは飛んで行く」の演奏では、観客の拍手が最高潮となりわいた。

「皆で協力することの大切さ教えてくれた赤澤先生のおかげ」と花束と寄せ書きを恩師にプレゼントもした。プログラムの中には、成長した我が子を送り出すため、児童に内緒で練習してきた保護者の歌の合唱もあった。

小森龍君(12)は「皆に楽しんでもらえて本当によかった。仁組がいろんな場所で演奏できたのは地域の人や家族のおかげだと思っている」と話した。 -

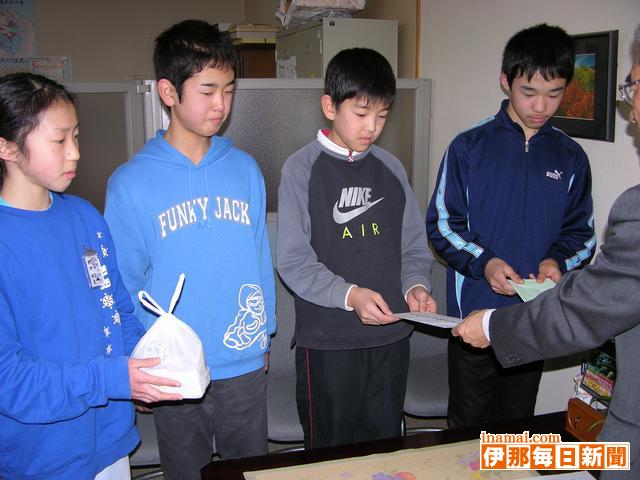

赤穂小が市社協に寄付

駒ケ根市の赤穂小学校児童らが15日、駒ケ根市社会福祉協議会を訪れ「福祉に役立ててください」と現金などを寄付した=写真。同小のふれあい交流委員会(顧問・赤羽隆教諭)は今年度のアルミ缶回収活動で得た収益金約3万4千円と、過去に貯めた使用済み切手数百枚を寄付。6年1組(横山英志教諭)は市社協などが9月に開いたふれあい広場に出店したバザーの売上金の一部1万5千円を贈った。受け取った市社協の堀勝福事務局長は「皆さんの気持ちを大切にして、体の不自由な人や、恵まれない人たちのために使わせていただきます」と礼を述べた。

-

駒ケ根市の2中学校で卒業式

駒ケ根市の赤穂中学校と東中学校で16日、それぞれ卒業式が行われた。365人の生徒が9年間の義務教育を終え、通い慣れた学び舎に別れを告げた。

東中(小木曽伸一校長)の卒業生は男女それぞれ31人の計62人。卒業生代表の青木美智子さんは涙で声を詰まらせながら「3年前、期待と不安を胸に入学して以来たくさんの思い出ができた。その間、時に厳しく導き、優しく見守ってくれた先生や家族に心から感謝したい。3年間共に過ごした友達との思い出はずっと忘れない。これから進む道は一人ひとり違うが、学んだことを忘れず一生懸命歩んでいきたい」と答辞を述べた。

卒業生は在校生らの歌う『蛍の光』に送られながら、多くの思い出が詰まった母校を静かに後にした=写真。

小木曽校長は式辞で「中学校生活の中で多くのことを学んできたはず。この3年間で身につけた自分の力を信じて、これからもたくましく歩んでほしい」と励ましの言葉を贈った。 -

赤穂東小6年生を送る会

駒ケ根市の赤穂東小学校(熊谷正校長)で15日、6年生を送る会が開かれた。卒業まで残すところ1週間となった6年生に小学校生活最後の思い出をプレゼントしようと在校生が学年ごとに呼び掛けや歌、寸劇などを披露し、手作りのメッセージカードを贈ったほか、花のアーチで6年生の卒業を祝った=写真。在校生らはそれぞれ「お世話になりました。中学へ行っても元気で頑張ってください」などとメッセージを贈って感謝の気持ちを伝えた。

4年生は6年生を詠んだ短歌を大きな紙に書いて発表。「縦割でみんなの手本6年生 そのおかげです どこもピカピカ」、「活気ある元気なあいさつ学び舎に絶やしはしないぞ ぼくら後輩」などと全員で読み上げた。

1年生は寸劇を披露した。6年生が掃除のやり方を優しく教えてくれたことなどを題材にしたユーモラスな演技で児童や教職員らの笑いを誘っていた。

市内の5小学校は20日に修業式、22日に卒業式をそれぞれ一斉に行う。 -

06年度上伊那地方青少年育成会連絡協議会表彰

上伊那地方青少年育成会連絡協議会(畑房男会長)は15日、06年度表彰式を伊那市の県伊那合同庁舎で開き、上伊那で子ども会活動や青少年の健全育成に尽力している7人を表彰した=写真。

本年度の被表彰者はスポーツの指導者として青少年育成に従事してきた5人、青少年育成委員1人、公民館長1人。それぞれ5縲・9年間、各方面の取り組みに携わり、子どもの健全育成に貢献してきた。

子ども育成会と連携しながら「田切子ども広場」を設置し、子どもの居場所やボランティア体験の場づくりに取り組んできた飯島町の井口明夫さん(69)は「02年から田切子ども広場を続け、子どもたちの生きる力を育んでいる。これからも育成会と手を取り合って子どもたちのためにがんばっていきたい」と抱負を述べた。

被表彰者は次のみなさん。

◇野溝なつき(伊那市)竹村正司(駒ヶ根市)玉木秀明、土村和幸、林英彦、富永芳幸、井口明夫(以上飯島町) -

飯島中学校の卒業証書授式

飯島町の飯島中学校(竹沢代蔵校長)で16日、卒業証書授与式が行われ、100人(男52、女48)が9年間の義務教育を修了し、思い出深い学びやを後にし、新たな世界に飛び立った。

在校生や教職員、保護者らの拍手の中、卒業生らはさわやかな笑顔で入場。

竹沢校長は卒業生一人ひとりに卒業証書を手渡し「心ゆさぶる歌声、感謝の気持ちを持ったすばらしい学年だった」と校内での卒業生の姿に触れ「高校ではたくさんの本を読み、自ら学ぶ学生であってほしい」と期待し、門出を祝った。

在校生を代表し、酒井裕美さんは「どんな時にも気軽に、優しく接してくださった」と感謝し、「部活や清龍祭など、何事にも一生懸命に取り組む先輩の姿勢はすばらしく、感動的だった。私たちは後を引継ぎ、歴史ある飯島中学校の伝統を守り、発展させるように頑張ります」と誓い、送辞とした。

これを受け、卒業生を代表し、北村優汰君は「たくさん学び、たくさん経験した3年間だった。中学生活では、友だちがいかに大切な存在かを実感した」と振り返り「新たな気持ちでそれぞれの道に旅立つが、困難に立ち向い、立派な人間になりたい」と旅立ちの決意をにじませた。

全員で体育館いっぱいに「大地讃頌」を響かせ、卒業生は万感の思いを込めて「旅立ちの日に」を歌い上げ、別れと旅立ちの歌とした。

なお、中川村の中川中学校でも06年度卒業証書授与式が行われ、77人が義務教育の過程を終え、巣だった。 -

宮田中卒業式

宮田村宮田中学校の卒業式は16日、同校体育館で開いた。96人が巣立ちの春を迎え、周囲の支えに感謝。互いの協力もあったからこそ卒業を迎えられると、絆を確かめ、思い出詰まった母校に別れを告げた。

従来の卒業式は参加者全員がステージに向かって座る会場の設営方式だったが、「お互いの顔を見て旅立ちを祝おう」と、卒業生、在校生、保護者、来賓が向き合う「対面式」を初めて採用した。

卒業生代表の松澤祐希君は不安だらけで始まった3年間の学校生活を振り返りながら「全校の協力が私たちを勇気づけてくれた。自己を見るという言葉を大切に、新生活を一歩一歩踏み出したい」とあいさつ。

在校生代表2年の岸本彩香さんは「私たちを引っ張り常に先頭に立った先輩方のことを1、2年生は誇りに思っている。その強い心で一層素敵になって」と言葉を贈った。

新津吉明校長は「生きていくことは楽しいことばかりではない。歯を食いしばって乗り越える力を育み、人のために心を動かせる人になって」と激励し、成長した子どもたちの姿を実感しながら卒業証書を手渡した。 -

伊那技専で修了式

県伊那技術専門校(石川秀延校長)は16日、修了式を開いた。6カ月縲・年の訓練期間を終えた訓練生48人(男子39人、女子9人)が思い出の学び舎に別れを告げ、それぞれの進む道へ新たな決意をした。

石川校長は、訓練生らに修了証書を受け渡すと「新たな世界に向け、大きな希望と期待を膨らませていると思う。一人ひとりが無限の可能性を開花させるには皆さんの誠実な気持ちが必要。物事の本質を突き詰める努力を心がけて」とあいさつした。

在校生代表のメカトロニクス科1年の伊藤喜夫さんが「それぞれの場でさらなる技能向上を目指して取り組んで」と送辞。同科を修了した鎌倉隆宏さんは「これまでの経験は何事にも変え難い財産。これからも技能、技術を向上させ、地域社会に貢献していきたい」と答えた。

修了生は、メカトロニクス科、ソフトウェア設計科、木造建築科、木工科、機械科、機械科デュアルシステムの計48人。16日現在の就職内定者は32人と全体の66・7%。平均年齢は30・8歳。

修了証書を受け取る修了生 -

赤穂中3年生を送る会

駒ケ根市の赤穂中学校(諏訪博校長)で13日、3年生を送る会が開かれた。卒業を間近に控えた3年生に中学校生活最後の思い出にしてもらおうと1・2年生らがそれぞれ歌やメッセージを贈ったほか、応援歌とエールに乗せて「3年間お疲れさまでした 先輩最高!」などと書かれた横断幕を掲げて感謝の気持ちを示した。3年生の担任教諭らもグループで登場し、楽しいアトラクションを披露して生徒らの笑いを誘っていた。

各学年の発表に先立ち、3年生が入学した時からの思い出のスナップ写真の数々が大スクリーンに映し出された。西駒登山や白鈴祭、運動会などの写真を見るたびに3年生らは大きな歓声を上げ、たくさんの思い出の余韻に浸っていた。 -

中田切砂防学習会

飯島町の飯島小学校6年生72人は14日、飯島町田切の天竜川水系中田切砂防林帯工工事現場で、砂防学習会を開いた。砂防林事業や林内にある境界石「サカヒキテン(大五郎大石)」を見学し、地域の歴史に理解を深めた。また、山桜やクヌギ、コナラなどを植樹し、思い出づくりもした。

学習会は砂防林第2帯工の完成を記念し、天竜川河川事務所飯島砂防出張所や田切区、施工業者らが開いた。

幅3縲・・6メートル、延長約百メートルの第2帯工の銘板前の広場で、「大きくなりますように」と願いながら植樹し、どんぐりも埋めた。

続いて、大五郎大石の境界石を見学。石に刻まれた「サカヒキテン」の文字を確認し、山田田切区長から「江戸時代の境界と林野の利用権を決めるサカヒキテン(境基点)は、田切側に3カ所と赤須側に5カ所あり、その1つ」と由来を聞いた。

この後、島崎砂防主張所長から砂防堰堤や砂防林の役割など、砂防事業全体の説明を受けた。 -

3年生を感謝して送り出す

中川中学校生徒会は13日、体育館で3年生を送る会を開き、1、2年生が心を込めたメッセージや歌のプレゼントで、旅立つ3年生に感謝の気持ちを伝えた。

在校生の拍手の中、入場した3年生77人を前に、橋枝紗知子会長は「在校生はいろいろとお世話になった3年生に、感謝の気持ちを込めて発表しよう。気持ちが響き合う充実した会にしよう」とあいさつ。

役員会企画ではスライドで、1年の宿泊学習、2年の西駒登山、3年の修学旅行、文化祭などを振り返り「どんなことにも一生懸命に取り組む姿勢は私たちの見本でした。牧ケ原祭では私たちの先頭に立ち、引っ張ってくれました。いつも私たちのあこがれだった3年生、みなさんに教わったことは忘れません。これからも頑張って下さい」と呼び掛けた。

続いて、1年生が「一期一会一生に1度しかない先輩の思い出忘れません」と書かれたプラカードを掲げ「君は君でいてほしい:」と「そのままの君で」を歌い、感謝の気持ちを表した。

2年生の歌のプレゼンドに続き、3学年の担任教諭らがそれぞれ3年間の生徒の姿を振り返り「卒業おめでとう」と祝福した。

在校生の温かい贈り物に感激した3年生は堂々と「石ころ」を体育館いっぱいに響かせ、別れと門出の歌にした。 -

宮田中3年生を送る会、後輩たちが協力して鶴のデザイン画飾る

宮田村宮田中学校は14日、3年生を送る会を開いた。1、2年生は全員で折った折り鶴を集め、天高く・ス飛翔・スする鶴のデザイン画を会場に展示。卒業生の入学時からの写真上映や歌のプレゼントなどもあり、春からの新たな生活にエールをおくった。

送る会は3年生から後輩へ引き継がれた生徒会総務会が中心になって準備。

「ひとりは小さくとも、みんな集まれば大きな力になる。これからも翔いてほしい」と願いをこめ、2月下旬から1、2年生全員で折り鶴を作り始めた。

小さな鶴を組み合わせ、立派な鶴の絵が完成。この日の会場で披露し、3年生は在校生や今までお世話になった教職員に感謝した。 -

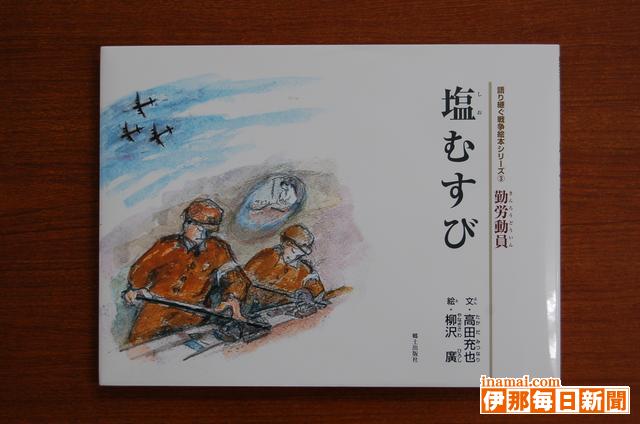

新刊紹介 「塩むすび」

語り継ぐ戦争絵本シリーズ(3)勤労動員「塩むすび」がこのほど、郷土出版社(松本市)から発刊された。

文と絵は、いずれも県内の小中学校に長く勤務して退職した、高田充也さん(文)=松本市出身、日本児童文学者協会員=、柳沢廣さん(絵)=松本市出身、碌山美術館顧問=。

高田さんが旧制松本中学校(現松本深志高校)5年生(現在の高校2年生)のときに体験したつらく、苦しい学徒動員の様子がつづられている。

高田少年は1944(昭和19)年8月から8カ月、名古屋の軍需工場で飛行機の組立作業に従事。B29の激しい爆撃に耐えながら朝早くから夜遅くまで働いた。飢えとの闘いもすさまじく、雑炊さえも口に入れることができなかったとき「かあさんがつくった塩むすびをひとつ食べたいな」とつぶやく。

戦時中のけなげな少年たちの姿、つらい心を柳沢さんの存在感あふれる絵が見事に表現し、戦争の悲惨さを訴える。

子供はもちろん、大人も引き込まれる作品。重いテーマにもかかわらず、次のページに期待を抱かせる読みやすさがある。

親子で戦争を考えるには最適な一冊。

定価1680円(本体1600円)。 -

思い出胸に新たな希望 小中学校の卒業式

小中学校の卒業シーズンを迎え、伊那市の高遠中、春富中、南箕輪村の南箕輪中の3校で15日、卒業式があった。高遠中(唐沢正吉校長)は、男子30人、女子33人の計63人の生徒が思い出の学び舎を巣立った。

在校生、保護者ら約250人が見守る中、唐沢校長は卒業証書を手渡し「皆さんの瞳は中学生活を成し遂げた自信に満ちあふれている。これから努力を止めた時、夢や希望を忘れた時に中学で学んだ宝を思い出して」とはなむけの言葉を述べた。

在校生代表の廣瀬美昴さんが「悪戦苦闘しつつも一生懸命であった生活を思い出して険しい道のりも歩んで」送辞。卒業生代表の宮沢慧智君は「これまでの努力と成長の体験は私たちが持っている誇れる思い出。支えてくれた人たちに感謝し、思い出深い中学に別れを告げたい」と答えた。

見送りの会では、卒業生が恩師らと握手し、別れの言葉を交わした。卒業する女子生徒の一人は「中学校生活の中で3年生の1年間は短く感じたが特に楽しかった。あまり卒業するという実感はないが、また先生たちに会いにきたい」と目を赤くして微笑んだ。 -

東保育園で年長お別れの会

宮田村東保育園は14日、年長園児とのお別れの会を開いた。23日に卒園式を控えた年長が、年少、年中と楽しく交流。ゲームやリズム体操などで手をつなぎ、心もつないだ。

年少園児は紙粘土で写真たてをつくり、年長の集合写真を添えて卒園記念のプレゼント。年長一人ひとりに手渡した。

年中は歌を贈り、年長も「ドキドキの1年生」を元気に合唱。別れを惜しみつつ、新たな春に期待も寄せた。 -

飯島町教育長に山田敏郎氏決まる

飯島町は14日、文化館で臨時教育委員会を開き、昨年7月から欠員になっていた教育長に山田敏郎氏(57)=田切=を任命した。4月2日、町長が教育委員を任命、引き続き、教育委員長が新教育長に辞令を交付する。

山田氏は県内の各地の小中学校で勤務し、下伊那郡阿南町立新野小学校校長を経て、05年4月から伊那教育事務所、生涯学習課長を歴任した。任期は4月1日から残任期間の09年12月25日。 -

弥生で地元企業家らによる進路ガイダンス

伊那市の伊那弥生ヶ丘高校で13日、地元企業の代表を講師に迎えた進路ガイダンスがあった。1年生約280人が参加。各分野を代表する地元企業関係者から、企業理念や求められる人材について学んだ。

抱負な人生経験や現場の生の声を進路選択の参考にしてもらうことを目的としたガイダンス。昨年からは伊那ロータリークラブの協力のもと、優良地元企業から講師を迎えており、今年は各分野の11人が同校を訪れた。

食品製造・販売分野を代表する「菓匠しみず」の清水紀光社長は、自身の経験を交えながら作ること同様に接客を大切にしていることを説明=写真。「お菓子はおいしくなければならないが、企業理念や従業員の思いに共鳴する店にお客さんは集まる」と語り、客が販売員の態度を通してその企業の本質を見極めていることやあいさつの大切さなどを示した。また生徒らには「人間にとって一番大切なことは人に信頼され、それに応えること。この3年間で自身を律する道徳観をぜひ身につけてほしい」と呼びかけた。

清水さんの授業に参加した馬場智香さんは「今は大きく有名店になっているが苦労してきたことをしってびっくりした。辛くてもがんばることが大切だと分かった」と話していた。 -

まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会

部会シンポジウム開催

箕輪町の核となる教育理念や地域で子育てする方向性を探るため設置した「まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会」の部会シンポジウムは、11日から3日間にわたって町文化センターで開いた。3部会の研究成果は25日に開く教育シンポジウムで発表報告する。

11日は子育て支援部会、12日は子どものスポーツ環境部会、13日は学校との交流(安全確保と外部講師)部会がそれぞれ開いた。

子どものスポーツ環境部会は、地域のスポーツクラブの指導者らが集い、活動状況などを報告し合い、指導者の状況と児童のスポーツ状況のアンケート結果を報告した。指導者が重要視していることは礼儀作法、仲間づくりなどで、困っていることに子どもが集まらないなどクラブ運営の問題や指導者不足などがあった。

学校との交流部会は外部講師や安全見守り隊の関係者らが集まり、活動状況や課題を話し合った。地域住民が講師となって学習に参加していること、見守り隊が児童と一緒に歩くことで通学路の危険カ所が分かり、要望したことで改善された場所もあることなど発表があった。

「子どもを大切に思っているメッセージを子どもに伝えることが大切」「保護者も一度、子どもと通学路を一緒に歩くことをしてもらったほうがいい」などの意見もあり、家庭がしっかりすることの重要性、子どもの安全確保のため通学路の整備なども課題に挙がった。 -

【記者室】自分の命は自分で守る

自分の命は自分で守る鉄則を再構築するとき-。防災の講演での話。行政や情報に過剰に依存している住民の問題が指摘され、住民自身が自助、共助、公助の力を身に付ける重要性を説いた▼自主防災組織の立ち上げは地域によって差がある。一部には行政がまずはお膳立てしないと進まないとの声もあるが、それも行政依存に思える。住民が意識を持って取り組まなければ、形だけ出来ても中身が伴わない▼昨年7月の豪雨災害をただの歴史にしてしまうのか、教科書として今後に生かすかは住民次第。地域には熱心に活動する自主防災組織もある。先進例に学び、自助、共助、公助の意識を持って住民自ら声を上げて立ち上げに取り組む地域が増えることに期待したい。(村上裕子)

-

駒ケ根市社会教育委員が提言

駒ケ根市社会教育委員会(小出勉委員長、6人)は12日、運動を通じた健康づくりに積極的に取り組むよう市教育委員会に提言した。同日開かれた市教育委員会定例会の席上、小出委員長が中原稲雄教育長に提言書を手渡した=写真。小出委員長は「人間が心身ともに健康で生きていくためには十分な栄養、休養、運動が必要。健康についていろいろと問題が起きていることから提言をまとめた」と話した。

提言は(1)運動不足について(2)運動の必要性(3)健康・体力づくり(4)運動・スポーツ習慣の育成(5)最適な運動(6)運動習慣を高めるために竏窒フ各章から成り、運動と健康の関係について考察した上で、市民全体で健康・体力づくり運動を展開する必要性を説いている。

市教委は提言を受けて07年度から健康運動指導士育成などの具体的な施策を行っていきたいとしている。 -

宮田中吹奏楽部コンサート18日に、慣れ親しんだ31人で

宮田村宮田中学校吹奏楽部は18日午後2時から、スプリングコンサートを村民会館ホールで開く。昨年から始めた校外定期演奏会の2回目で、3年生にとっては・ス卒業公演・ス。本来は部を引退しているはずの3年生だが、練習への参加を続け、後輩と心ひとつにステージに臨む。

昨年初のホールコンサートを成功に導いた3年生の8人。今回の公演は卒業式後に開くため卒業生の立場となるが「出演したい」と部活動に全員残り、練習を続けてきた。

苦しんだ時期もあったが、引っ張られるように1、2年生も練習に熱が。顧問の瀧澤敏郎教諭は「部活を立て直したのも3年生。みんな音楽を本当に好きになったからこそ、31人全部員で演奏会ができる」と話す。

3年生で前部長の塩澤直緒さんと、矢野ひかりさんは「このメンバーで演奏するのは最後だけど、どれだけ成長したか聴いてほしい」と期待。

2年生の大島優佳部長は「みんなで精一杯演奏し、ひとつになりたい」と話す。

マーチからポップス、ジャズ、クラシックと多彩。最新ヒット曲の「宙船(そらふね)」を演奏したり、振り付けが楽しいジャズのビッグバンドの要素を盛り込んだりと、生徒自身が考えた演出で会場を楽します。 -

宮田小6年4組卒業公演、村民会館ホールで16日に音楽劇

宮田村宮田小学校6年4組は16日午後7時から、熱心に練習を積んできた音楽劇「モチモチの木」を卒業公演として村民会館ホールで上演する。29人全員が出演。完ぺきに覚えたセリフと歌で、子どもらしく真っ直ぐな透明感あふれる舞台を繰り広げる。高学年になってからクラス替えを2度経験した同学級だが、抜群のまとまりの良さで本番を迎える。

「小学校生活最後にみんなで劇をやろう」と昨年秋から本格的に取り組みを開始。3学期からは、時間をみつけながらほぼ毎日練習してきた。

現在の同小6年生は30人規模学級の実施により、通常4年生進級時のみのクラス替えを5年生の時にも体験。しかし、どの学級も絆は強く、6年4組も友情を深めてきた。

劇の練習を始めてからも、自分のセリフを覚えるだけでなく、他の人が話す部分も完ぺきに習得した。

「一人ひとりが責任を持つことで、全員がひとつになって演じられるようになってきた」と担任の西村敦子教諭。

当初はソロで歌うことができなかったり、緊張で声が出ない児童もいたが、みんなで心をすりあわせるうちに感情も入るようにもなり克服した。

じさま役の小田切清史君は「もう少し大きな声で歌いたい」、豆太役の春日愛美さんも「まだ上手にできない部分がある。最後まで頑張る」とどん欲。「多くの人に見てほしい」と本番の幕が開くのを楽しみにしている。 -

伊那小6年智組 総合活動支援者へ感謝

木製の手作りカヌーを使った美和湖(伊那市長谷)探検などの総合活動に取り組んでいる、伊那小学校6年智組(北澤夏樹教諭、32人)は13日、同小学校に支援者を招いて、感謝式を開いた=写真。児童たちは、美和湖の流木を使用した手作りの写真立てをプレゼントするなどして感謝の気持ちを表わした。

学校を訪れたのは、自分たちの活動を記録写真に残そう竏窒ニの児童たちの思いに共感した、オリンパス伊那工場(同市)の総務グループリーダー草間靖友さんら同社関係者4人と、プロ写真家の西尾邦広さん=同市高遠町=の計5人。智組は本年度、同会社からデジタルカメラ約10台の貸与を受け4500枚の記録写真を撮影、西尾さんから撮影技術などを学んできた。

児童代表の伊藤小夏ちゃんが「学んだことを中学へ行っても忘れず写真を撮り続けていきたい」と感謝。草間さんは「これからも何事にも興味を持って取り組んでほしい」。西尾さんは「楽しい時は常に写真を撮り、皆に勇気や元気を与える人になって」と感想を述べた。

智組は、卒業に向けて、オリンパス伊那工場から貸与された実体顕微鏡(約100万円)を使って、三峰川上流縲恣V竜川下流付近の砂を研究するなどして、3年間の活動を支援した国土交通省天竜川ダム統合管理事務所へ活動報告をする。

2710/(月)