-

村歌舞伎一代制作本部開所式

後藤俊夫監督(67)=飯島町=が農村歌舞伎を題材に取り組む長編劇映画「村歌舞伎一代」の製作本部を飯島町役場庁内の一角に設置。19日、関係者40人が見守る中、後藤監督と高坂町長が看板を上げ、製作拠点の設置を祝った。

看板は幅30センチ、2・4メートル、大沢教育長の揮ごうで長編劇映画「村歌舞伎一代」と書かれた。

後藤監督は「飯島町の温かい配慮で、映画づくりを行う製作拠点の設置できた」と感謝し「主演に歌舞伎役者の片岡孝太郎さんが決まり、6月には全俳優も決定する」と現況に触れ「映画を通して、伊那谷のPRを頑張りたい」と誓った。

高坂町長は「本部設置でいよいよ、製作が本格化する。後藤監督の地元として、側面から支援協力するために、今夜『成功させる会』の飯島分会を立ち上げる」と述べ、多くの出席を呼び掛けた。

今後のスケジュールは5月4日、同本部で第2次オーディション。6月末、制作発表、10月末撮入の予定。同本部には常時スタッフ30-40人が出入りする。

また、撮影隊宿舎は千人塚老人福祉センター千寿荘を充てる。 -

近作彫刻展

南箕輪村北殿の小倉孝一さん(73)は28日まで、彫刻展を八十二銀行南箕輪支店ロビーで開いている。

「綾香」「少年夢遥か」と題した首(頭)の作品と立像「涼風」の近作3点。石こう像とブロンズ粘土による2つの手法で、1作品に約半年かけて作り上げた。スケッチとデッサンも展示している。南箕輪村や伊那市の金融機関ロビーなどで個展をし、今回が4回目。

彫刻歴は40余年。児童の首や女性の立像を制作し続けている。児童の首を作るのは、元教諭で長年身近に接してきたこともあり、「純粋で若々しく、魅力がある」と作品の題材にしている。伊那美術会員で、これまでに各種の賞を受賞している。

「量感豊かな生命感あふれる彫刻を創り続けたい。大きくはないが力強く、形や技巧的でない感じたままを自己表現したい」と小倉さん。「じっくり見て、作品の内からの生命感を感じとってほしい」と話している。 -

津野祐次写真展「美しき日本」

伊那市にあるヤマウラ長谷営業所内の長谷アルプスフォトギャラリーで、津野祐次写真展「美しき日本」が開かれている。「伊那市は国内屈指の美しい風景が存在する」ことを実感できるよう、あえて日本各地の風景と合わせて展示した。8月27日まで。

新伊那市誕生を記念した写真展の第2弾。国内を10年ほど飛び回り、撮りためた中から、津野さん自身が推薦する海や渓谷、高原、山岳を中心に、作品40点を並べた。

南アルプスの「塩見岳」「藪沢源流」など地元の自然景観に加え、朝日を浴びる「橋杭岩」、夏の「ブナの森(秋田県)」「博多港夜景(福岡県)」など日本の風光明美な地を紹介。満開の桜で埋まる高遠城址公園と、弘前城をバックにした「弘前公園」の桜を見比べることもできる。四ツ切縲・×1・5メートルサイズ。

津野さんは「写真の表情から、岳都にふさわしい地域の良さを見直す一助になれば」と話している。

開館は午前9時縲恁゚後5時。土・日・祝日のみ開館。29日縲・月7日、8月5縲・6日は毎日開館。入館料は大学生以上100円。 -

【登場】美篶小学校校長 北原寛さん(58)

教員歴は約33年。中野市の中野平中学校が初任校。原中、駒ヶ根東中、西箕輪中など、南信地域の中学を中心に教べんを取ってきた。途中、自分の教育哲学を見つめ直そう竏窒ニ、上越教育大学大学院で2年間勉強。教育に対する姿勢は誠実だ。

前任は小規模校の長谷小学校の教頭。児童人数はこれまでの約4倍以上となる学校が、校長職の初任地となった。「子どもたちの多さに圧倒ぎみです。しかし、素直さを持っている児童には変りはない。その表情に救われています」。

「子どもたちの感性を引き出す」ことが教育理念。物事を一定の見方からだけでなく、いろいろな向きから見れるしなやかさ。人間、誰もが持っている感性を育てられればうれしいという。

1学期始業式のあいさつで児童たちに呼びかけた言葉が2つある。▽「だいじょうぶ」困っている人に声をかけられるやさしいこころ▽「おはようございます」きょうも明るいあいさつで1日のはじまり竏秩B

日々の学校生活を過す中で、人と人とのふれあいの一歩となる「思いやり」や「あいさつ」。これらを通じて、友人の持っている新たな一面を発見したり、その新たな一面を見出した自分を発見する児童たちには、固定的でない・スしなやか・スな考え方の持ち主に成長してほしいという願いが込められている。

趣味は大学生時代に熱中した硬式テニス。最近はプレーする機会がないというが、同年代の教諭仲間と共に、また始めようと計画を立てている。

伊那市日影在住。妻、自分の母親との3人暮らし。 -

プロドッグスクール

宮田村の日本聴導犬協会の「第11回Prо-Dogスクール」が16日、駒ケ根市東伊那のふるさとの丘アルプスドームであった。約2時間の訓練で、犬たちは家族としてのマナーや、飼い主やPTОに合わせるしつけを身に付けた。

スクールにはラブラドールやシベリアンハスキーなど大型犬から、コーギー、柴犬、キャバリア、チワワなど中、小型、超小型犬など郡内各地から43組が参加し、3班に分かれ、同協会のインストラクターから、スポーン(胴輪の1種)を使った散歩の仕方など基本を実習した。

まず、地面に四角を描き、その線に沿って歩いたり、S字歩行で、犬同士すれ違う場合などの実践を通して、

犬が自分勝手に歩いたり、ほかの犬にほえたり、遊んだりしないように訓練した。 -

上島泰芳・上島松男2人展

飯島町七久保の道の駅、花の里いいじまで24日まで、伊那市美篶の「上島泰芳・上島松男2人展」が開かれている。

祖父、上島不六さんの「銘竹彫刻」を独自の技術開発で、現在のスタイルに深め復活させた上島泰芳さんの銘竹彫刻と、手製本会社美篶堂代表で、紙の断面で絵を描く、上島松男さんの「断面アート」を合わせて300点余展示した。

泰芳さんオリジナルの銘竹彫刻は、京都嵯峨野のモウソウチクを油出し、4、5年置いた物を用い、竹の表面にドリルで絵や文字を刻んだ。井月や一茶の俳句や芭蕉の「奥の細道」「信濃の国」、各宗派の本尊、大日如来、釈迦、阿弥陀如来などを中央に描き、般若心経を左右に書き記した作品、花鳥、山水などのほか、竹筒の花器、竹の根「稲塚」の1輪挿しなどを展示した。

一方、松男さんは世界の手すき和紙を集めた見本帳、色とりどりの紙を重ねた切り口で、「雲上の富士」「赤富士」や抽象画を描いた。このほか、美篶堂が製本した書籍も並べた。

会場ではブロックメモ、上製ノートなど紙小物も販売している。 -

【記者室】喜ぶのは塾ばかり

小学校に入学したばかりの1年生が初々しい。遊び盛りの無邪気な表情を見ると思わず笑みが浮かぶが、学校の勉強についていけなくては大変竏窒ニばかりかなりの親が早速学習塾に通わせ始めているという▼一方、小学校で英語を必修化する方針を中教審が示したが、どちらにしろ喜ぶのは塾ばかり竏窒ニいうことになりはしないか。一般的な日本人の英語は思い浮かべた日本文を頭の中で英文に翻訳しているだけ。その日本語がしっかりしていなければマトモな英語が出てくるはずはない道理だ▼国語の基礎を学ぶべき小学生に外国語を教えても時間の無駄というものだろう。言葉遊びとしてならいいが、授業時間削減で学校にそんな余裕はないはずだ。どうなるニッポン。(白鳥記者)

-

里宮神社の春祭

夜来の雨も上がり、青空が広がった16日、宮田村町3区の里宮神社で春祭がのどかに繰り広げられた。氏子らは満開の桜の下にござを敷き、重詰のごちそうにはしを運びながら、特設ステージで繰り広げられる演芸を楽しみ、近所同士、酒を酌み交わし、陽春の1日を楽しく過ごした。

神事、新氏子の紹介と続いたあとはお待ちかね、演芸大会。梅が里宮田太鼓子ども連の元気いっぱいの演奏で幕開け。カラオケや各班の出し物などが舞台を飾った。 -

桜まつり・山の音&手って市にぎやかに

中川村の望岳荘芝生広場で16日、第2回桜まつり・山の音&手って市(アルプスコンサート)があった。村民有志でつくる実行委員会主催。

第1回桜まつりコンテスト入賞作品の発表や蟹沢かつひろさんのフォーク弾き語り、「彦音-Hikone」のオカニナ演奏に耳を澄まし、満開のソメイヨシノを見上げ、陽春の一時をのどかに過ごした。

また、会場では手作りパンや菓子、中川焼き、手織りの袋物、紙細工、鉢花などクラフトマーケットやフリーマーケット、野点、喫茶などが催され、来場者でにぎわった。

この日は午後になって、雨が上がり、青空が広がったため、途中から会場を望岳荘館内から、芝生に移動した。 -

高遠高生徒が共同作業所の売店手伝う

高遠高校福祉コースの生徒が15、16日、「さくら祭り」をしている伊那市高遠町の高遠城址公園内にある高遠共同作業所の売店で、昨年に続いて販売の手伝いをした。

福祉コースは毎年、伊那養護学校や老人福祉施設、保育園などで交流を図っているが、「成人した知的障害者と接する機会も設けたい」とボランティア活動を計画した。

体験を希望した3年生4人が、2人ずつ日替りで取り組んだ。生徒たちは「いらっしゃいませ」「よかったら手にとって見てください」と積極的に接客した。

活動にあたった伊藤遼奈さん(17)は「手伝いを通して体験してみないと知ることができないことを学ぶことができ、いい経験になった。今後に生かしていきたい」と話していた。

また、観桜客の駐車場として開放している同校グラウンドでは、生徒たちが駐車場の整理や、町観光協会などが展開する旧高遠藩主・保科正之公のドラマ化実現に向けた署名活動をし、花見客に協力を呼びかけた。

生徒会の3年生約40人が23日までの土・日曜日の4日間で活動にあたる。生徒たちは笑顔で「行ってらっしゃい」などと声をそろえて花見客を迎えていた。 -

建設労連が太子講

宮田村の建設関連の職人らで構成する上伊那建設労働組合宮田支会(間山光会長、53人)は15日、宮田小学校横に設けてある太子祠で「宮田太子講」を開いた。約20人の役員が出席。業界の発展や工事の無事などを祈願した。

多くの寺院を建立し、建築用の万能計算機でもある「差し金」を考案したと言われる聖徳太子は、建築職人にとって信仰の対象。

宮田村でも大正初めに祠が造られ、1962年4月に現在地に移された長い歴史を持つ。

太子講も毎年4月に開いており、この日も仏事を挙行。白心寺の山田弘之住職の読経に手をあわせた。

「我々も初心にかえりながら、今年1年仕事に励んでいきたい」と間山さんは話していた。 -

中林忠良展オープニングパーティ

駒ケ根市の高原美術館で版画家中林忠良さんの展覧会が始まった。中林さんが1960年代から06年に制作した銅版画作品約150点が展示されている。初日の15日にはオープニングパーティーが同館で開かれ、関係者約40人が出席して展覧会の開催を祝った。中林さんはあいさつで「今まで人に言ったことはないのだが、実は私の作品の題材は皆原寸大。自分と社会のあり方やアイデンティティを訪ねる気持ちの表れかもしれない」と作品についてのエピソードを披露した。

中林さんは1937年東京生まれ。東京芸術大絵画科在学中に銅版画に出会い、同大学院では版画を専攻した。数々の国際賞を受けるなど活躍し、03年には紫綬褒章を受章。89年同大教授に就任、05年に退任した。現在日本版画協会理事長。

問い合わせは同館(TEL83・5100)へ。 -

東伊那小で1年生を迎える会

駒ケ根市の東伊那小学校(小川清美校長)で14日、1年生を迎える会が開かれた。1年生24人は6年生に手を引かれて体育館に入場。各学年が披露する歌や寸劇など、趣向を凝らした楽しい出し物の数々に大喜びで明るい笑顔を見せていた。

5年生は学校についてのクイズを8問出題。「校庭に時計はあるか」「水泳大会は12月にあるか」などの問題が次々に出された。1年生は迷いながら○か×を選び、答えが発表されると正解を選んだ児童らは飛び上がって喜んだ=写真。

4年生、6年生はそれぞれ学校の決まりや行事などを寸劇で紹介。ユーモアあふれる内容に、1年生は歓声を上げながら笑い転げていた。 -

交通安全教室、

中川村の中川西小学校で春の交通安全運動期間中の13日、全校で交通安全教室を開いた。

視聴覚室で開いた全体会で、ビデオ「タダシ君と自動車せんにん」を見て、「信号が青になっても、すぐに飛び出さない」「車の後、塀のかげなど、見えない角にも気をつける」-など歩き方、横断の仕方を学習した。

この後、実習に移り、児童らは集団下校の班に分かれ、6年生の班長を先頭に、1年生から学年順に並んで、学校周辺の通学路を歩き、安全歩行を身につけた。

班長は1年生や低学年の児童を気遣い、桜の花咲く、通学道をゆっくりと歩いていた。 -

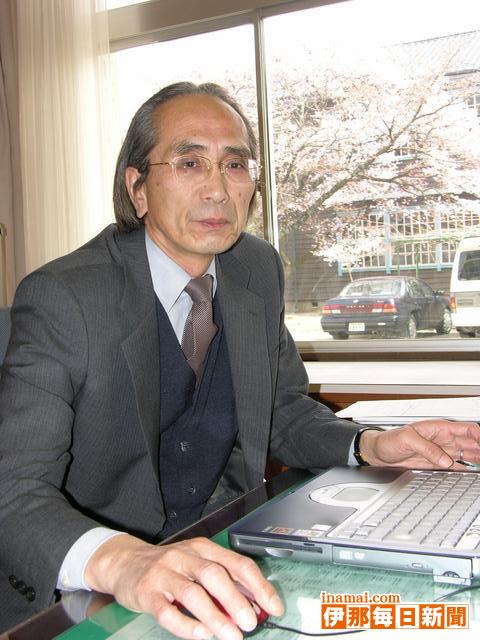

「村歌舞伎一代」の主役は片岡孝太郎さん

伊那市出身で飯島町在住の後藤俊夫映画監督は14日、伊那市役所で記者会見し、長編劇映画「村歌舞伎一代」の主役は歌舞伎俳優の片岡孝太郎さんが務めると発表した。

6月に地元で制作発表し、10月から07年5月にかけて撮影。来夏以降に公開される。

片岡さんの祖父で人間国宝の13代目片岡仁左衛門は昭和50年代、大鹿歌舞伎を2度、見に来ている。

片岡さんは「祖父の想いにたぐり寄せられるように、村歌舞伎と出会いました。身の引き締まる思いで、歌舞伎役者として、また役者として初心にかえって務めます」とメッセージを寄せた。

映画は、信州の小さな村を舞台に、主人公の木地師半次が地芝居を通して友情をはぐくむ青春時代、シベリア抑留の過酷な戦争体験などを経て地芝居を再興、継承していく物語。

片岡さんは11、2、5月の3カ月間、地元での撮影に参加し、青年期から老年期までを1人で演じる。

シナリオは5月に完成予定。当初、たくましい野性味のある男性だったが、女形の片岡さんに合わせてやさしく、控え目な役柄とし、戦争で親友の孝夫が亡くなり、歌舞伎を再興するため、立役(男役)に転向する設定に変えた。

後藤監督は「彼は農村歌舞伎は難しいと言っていたが、歌舞伎の持つ良さが映画に出るのではないか」と楽しみにしていた。

子役は、オーディションで応募者約170人から70縲・0人に絞った。5月4日に再度集まって役柄を決める。 -

文化刺しゅうと盆栽展

大芝の湯ギャラリー

南箕輪村ふれあい交流センター大芝の湯ギャラリーで15日まで、箕輪町の城取喜市さんが「文化刺しゅうと盆栽展」を開いている。

「70の手習い」という額入りの文化刺しゅう7点、ウグイスカズラなど盆栽6鉢を展示している。

文化刺しゅうは、松とキジ、チューリップ、滝とコイ、竹、モクレン、雪をかぶった松と太陽など図柄も色合いも美しく、丁寧に刺しゅうされた作品ばかり。来館者は「見事だね」と作品の前で足を止め、「男の人が作ったんだ。すごいね」と驚き、感心して1点1点眺めている。 -

池田君が全日本年賀状コンクール絵手紙部門で信越支社長賞

第3回全日本年賀状大賞コンクール(日本郵政公社主催)の絵手紙小学生低学年部門で、宮田村宮田小学校2年の池田拓郎くんが信越支社長賞を受賞。同支社長賞は他部門の一般を含めても県内で2人だけ。13日に同小で伝達式を開き、宮田郵便局の中村文昭局長らが快挙を祝福した。

クラスの仲間と一緒に絵手紙を書いた池田君。干支の犬をマジックで描き、「漢字をていねいに書きます」と新年の目標を添えた。

「彼は絵が得意とは言えなかったが、自信になったと思う。漢字練習もきれいに書くようになりました」と担任の唐澤剛俊教諭。

この絵手紙がきっかけとなり、池田君は新年の年賀状も何枚かイラストにチャレンジしたという。

表彰状を伝達した中村局長は「本当に協力的に取り組んでくれてうれしい」と、一緒に受賞を喜んでいた。

同部門は信越管内から296点、全国では9102点もの応募があった。うち宮田小からは58点が出品された。 -

伊那北小学校で交通安全教室

伊那市の伊那北小学校で13日、2・4年生を対象とした交通安全教室があった。2年生は通学路を歩きながら、4年生は自宅から持ってきた自転車を用いて交通マナーを学び、交通安全の意識を高めた。

4年生は校庭で、地元の交通安全協会員やPTA、学校教諭らから、自転車の発進、停止方法、道路の横断方法などを学習。「右側を車が通るので、停止後は地面に左足からつく」「右左折や横断時は自転車を降りて渡る」などの注意を受けながら練習に励んだ。

校庭での模擬練習を終えるとさっそく、学校近くの車道を走行。児童たちは教わった通りに「ペダルに足を乗せて、左右の安全を確認」などと声に出して、一つひとつの動作を確認しながら、安全運転を心がけた。

2年生は安協女性部員などと、自分の地区の通学路を歩き、交通量が多い道路などの危険箇所も皆で確認。横断歩道を渡る時は「よく見て、よく手を上げて渡る」と教わっていた。

地元安協・北部地区会長の三澤勝美さんは「今日学んだことを思い出して、交通ルールを守って事故にあわないように」と児童たちに呼びかけた。 -

新伊那市かるたを発売へ

伊那市書店組合(小林史麿組合長、4人)は今月下旬、「新伊那市かるた」を発売する。子どもから大人までが楽しめるかるたで、3千セットを用意。市内の書店で注文を受け付けている。

新市誕生記念の冠イベントの一つ。3月31日の高遠町・長谷村との合併を機に、誇り高きふるさとを知ろうと制作した。

読み札は五十音の46札に「新・伊・那・市」の4文字を加えた。中央・南アルプス、高遠城址公園コヒガンザクラ、孝行猿、伊那部宿、ザザ虫などが題材。「あ 朝夕に駒・仙丈を仰ぎ見て」「い いっせいに駆け出す春よ、やきもち踊り」…と詠んだ。絵札はオールカラー。解説書とかるためぐり地図付き。

市外から注文も入り、反響の大きさをうかがわせる。

小林組合長は「かるたを通じて身近な郷土の歴史や自然、行事などを知り、訪ねることで、心の融和が図られるのでは」と話す。

価格は2千円。

注文はコマ書店(TEL78・4030)、上条書店(TEL72・2028)、小林書店(TEL72・2685)、草思堂書店(TEL94・2080)、ニシザワデパート(TEL78・3811)などへ。 -

1年生の給食始まる

入学式から1週間、飯島町の2小学校で12日から、新1年生の給食が始まった。

このうち、七久保小学校1年生(小野岳司教諭、25人)は、白衣、白の帽子、マスクと身支度を整え、パンのケース、おかずが入った平缶、汁ものの缶、牛乳びんの入ったカゴなどを持ち、小野教諭を先頭に隊列を組んで、慎重に教室まで運んだ。

牛乳びんやデザートのヨーグルトを配る人、パンやおかず、スープを盛り付ける人、配る人など手分けで、配膳を進めた。

この日の献立は、パン、串カツ、サラダ、ワカメとタマネギのスープ、ヨーグルト、牛乳。

配膳が済むと、小野教諭は「パン、次ぎにおかず、汁物と少しずつ代わる代わる、ゆっくりよく噛んで、食べるように」と三角食べを指導した。

当番の児童が「手を合わせて下さい」と声を掛け、「いただきます」で一斉に食べ始めた。

1年生は「パンがおいしい」「野菜もりもり食べるんだ」「ナスもピーマンも食べられる」と、おう盛な食欲を見せて、料理を平らげていた。

小野教諭は「保育園でしっかり指導していただいているので、配膳も手際よく、行儀もりっぱ」と話していた。 -

高遠高1年生「進徳ゼミ」

高遠高校(福沢務校長)の旧高遠藩校「進徳館」にちなんだ総合的な学習「進徳ゼミ」で、新1年生121人が13日、講師を招いて高遠の歴史を学び、桜が開花し始めた高遠城址公園で花見を兼ねてごみ拾いをした。

高校のある高遠の歴史や文化を学び、体感して素晴らしさを再認識するとともに、清掃活動による地域貢献を目的に、1年生の恒例行事。

生徒たちは、前信州高遠美術館長の堀井英雄さんを講師に、高遠の歴史などについて学び、実際に進徳館を見学。また、観桜客でにぎわう城址公園のごみ拾いもした。

園内の桜は一部が開花しているだけだったが、友達同士で散策したり、開花した桜を携帯電話のカメラに収めるなど、有意義な時間を過ごした。 -

宮田小交通安全教室

宮田村の宮田小学校は12、13日、交通安全教室を開いている。各学年ごと歩行や自転車で路上に出て、正しいルールを再確認。事故に遭わないよう、判断力なども養った。

学校周辺を巡るコースで、1、2年生は歩行、3年生以上は自転車で走行した。

そのうち初めて路上の自転車走行が許される3年生は、基本的な乗り方から学習。村駐在所の雨宮則彦所長から、発進、停止、方向指示の出し方などについて説明を受けた。

実際に自転車に乗って練習。ブレーキのかけ方など不慣れな姿もみられ、教諭や雨宮所長からアドバイスを受けていた。

3年生には今後、保護者の許可を得て免許証が改めて交付される。 -

みやだ夏祭り7月16日に決定

今年で17回目を迎える宮田村の「みやだ夏祭り」の開催日が、例年通りに祇園祭翌日の7月16日に決まった。11日夜に関係者が集まって確認し、慣例に従って大会長は村長、実行委員長は商工会長が就くことも決定した。

村長、助役、議長、農協、商工会、区長会、むらおこし事業実行委員会、祇園祭総代ら関係者が懇談した。

今まで参加団体や区長会などで話し合ってきた内容を説明。

踊りが主体の祭りについて、将来的な活性化の注文はあったが、今回は従来通りの日程で継続することに意義はなかった。

今後は4月下旬に実行委員会を立ち上げて、細部を煮詰める。

また、活性化に向けて実行委メンバーを新たに公募するほか、新規の参加団体も積極的に募る考えで、近く全戸にチラシを回覧する。

同夏祭りは前回2年前から隔年開催になるなど、変化もみられるが、実行委員会事務局の村産業建設課は「若者などより柔軟な発想、意見を吸いあげていきたい」と幅広い参画を求めている。

問い合わせなどは同課85・5864まで。 -

桜の木の下で伊那節まつり

伊那市中央区の伊那公園にある石碑「伊那節発祥之地」前で12日、第47回伊那節まつりがあった。伊那節を後世に伝えようと、咲き始めた桜をバックに、伊那節保存会員14人が伊那節を踊った。

まつりには、伊那商工会議所議員、桜愛護会員ら約40人が参加。

向山公人会頭は、権兵衛トンネル開通、伊那市・高遠町・長谷村との合併を新たな交流のスタートと受け止め、伊那節が歌い継がれるよう願った。

伊東義人市長職務執行者も「高遠城址公園、伊那公園、春日公園を結びつけるなど、全市でつながりを持ち、通年観光にしていくべき」と述べた。

そのあと、着物姿の伊那節保存会員が「伊那の華」と題した振り付けで伊那節を披露。太鼓や三味線、歌に合わせて踊り、公園内に訪れた夫婦連れなどの目を楽しませた。

石碑は60(昭和35)年4月、伊那節発祥の地を広く知ってもらおうと市・伊那商工会議所が建立。昨年、石碑の文字が薄れたことから刻み直した。

※ ※

伊那公園桜愛護会(伊藤一男会長)は16日午前11時縲恁゚後4時、伊那公園で「太鼓演奏を聴き・カラオケを楽しむ会」を開く。

当日は午前11時から、太鼓演奏で、地元の小出太鼓、伊那太鼓、創龍太鼓が出演。午後1時からはカラオケを楽しむ会で、飛び入り参加できる。

市によると、公園内にソメイヨシノ約270本があり、見ごろは18日と予想している。 -

フルート教室から「おおるり」飛び立つ

飯島町文化館で11日夜、飯島フルートアンサンブル「おおるり」の発足総会があり、会則や予算、年間の練習計画などを決めた。

1昨年5月から約2年間、中央公民館のフルート教室でフルートのレッスンを積んできた受講生らが独立、文化団体として自主的活動を開始する。現在、会員は中学生から60代まで22人。

代表の横前元美さんは「今日からサークルとして活動を開始するが、さまざまな課題が出でくるかもしれないが、メンバー全員で協力して解決し、楽しいサークルにしよう」と呼び掛けた。

顧問で指導者の原愛子さんは「共に楽しく、オオルリのような、すばらしい音色を目指して頑張りましょう」とあいさつした。

同会はフルートのレッスンを通じて、音楽を愛し、豊かな心を育むとともに、会員相互の親ぼくを目的に結成。練習は全体練習が第2、4火曜日午後5時30分縲怐A文化館小ホール、個人レッスンは第1、3火曜日、文化館楽屋。会費月千円(小・中学生500円)同会では会員を募集している。

詳細は文化館(TEL86・5877) -

1年生の給食始まる

入学式から1週間、中川村の中川東小学校で11日、1年生(杉山祐子、16人)の給食が始まった。

白衣、白の帽子、マスクと身支度を整え、給食室からご飯やおかずが入った平缶、汁ものの缶、牛乳びんの入ったカゴなどを持ち、隊列を組んで、慎重に教室まで運んだ。

牛乳びんやはしを配る人、ご飯やおかずを盛り付ける人、配る人など手分けで、配膳を進めた。

この日の献立は、麦ご飯、ニラスープ、おから入りミートボール、牛乳。

配膳が済むと、杉山教諭は「ご飯は多すぎる人は減らしてあげます。全部食べられそうですか」と声を掛けると、児童らは「食べれます」と答えた。

当番の児童が「そろいましたか」と声を掛け、料理を確認。「では、ごいっしょ」を合図に、手を合わせて「いただきます」で一斉に食べ始めた。

1年生は「ミートボール大好き」「ご飯がおいしい」と、おう盛な食欲を見せて、料理を平らげていた。 -

宮田小1年生の給食開始

宮田村の宮田小学校で、新1年生の給食が始まった。入学から1週間がたち、元気に学校生活を送ろうと、モリモリ食べる子どもたちの姿がみられた。

多くの児童は保育園や幼稚園で給食は体験済みだが、学校給食は配膳など自らすることも多い。

給食の量も成長にあわせて増えるが、心をこめてつくってくれる調理員の皆さんに感謝し、美味しい給食に舌鼓を打っていた。 -

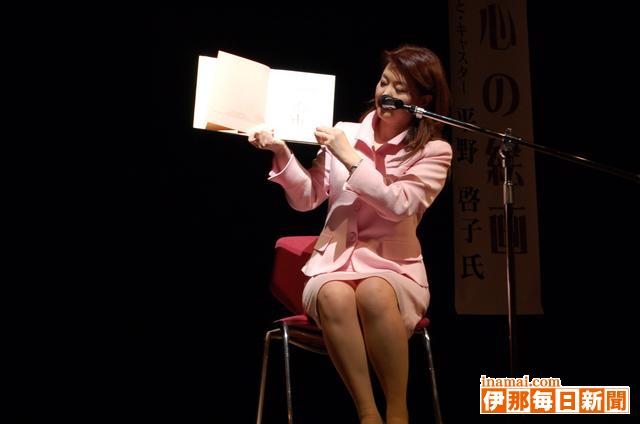

平野啓子語りの世界

飯島町文化館で7日夜、飯島町発足50周年記念講演「平野啓子語りの世界」があった。主催・いいじま文化サロン。約300人の聴衆はエピソードを交えた飾り気のない楽しい話、ふんわりと優しい語りに魅了された。

「,そこに一輪の花が咲いている,と言ったら、みなさんはどんな花を想像しますか」と聴衆に問い掛け、会場から「赤いバラ」の声が掛かると「その心は」と畳みかけた。「彼を待つ乙女の情熱」とユニークな答に、会場は和やかな雰囲気に包まれた。

「語りとは声で物語を伝え、聞き手が想像し、イメージし完成させてもらうこと、物語を作り上げるにはみなさん。私は物語の輪郭を描くだけ、色を付けて完成させるのはお客様自身」と、語りの定義に触れた。

親と子の深い無償の愛を描き、世界のベストセラーになった、ロバート・マンチ作「ラヴー・ユー・フェー・エバー」を能見祐二さんの曲に乗せて語った。「お母さんは赤ちゃんをだっこして、ゆらりー、ゆらりと揺らして歌います『ラヴーユーいつまでも、ラヴーユーどんなときでも:』。ふんわりとした暖かい声が聴衆の心に染み込んだ。

電話やメールでなく、直接、対面してコミュニケーションを図ることの大切さを強調し「対話は正しい言葉で、相手が傷つかないように配慮することが基本。しかし、どんな正しい言葉も声の表情1つで、相手を白けさせてしまう。言葉は船のようなもの。乗っかる感情は声の表情になって、相手に届く。言葉の意味より先に声の表情が心に入ってしまう」と声の表情の大切さにも触れた。

声の表情を替え、NHKの大河ドラマ「毛利元就」のナレーションを、源氏物語風に、平家物語調、色っぽくと、5通りで披露、「語りの芸術家」の面目を示した。 -

地域で子どもを指導する学校週5日制講座が5年目

地域の人たちに技術や能力、趣味などを活かしてもらい、子どもたちを指導する宮田村教育委員会の学校週5日制対応講座。5年目を迎えた本年度は昨年よりも1つ多い10講座が月に1回程度開く予定で、小中学生の募集を開始した。あわせて指導を引き受けてくれる住民有志も幅広く受け付けている。

学校5日制の理念でもある「生きる力」を育むために始まった同講座。休日に学校では学べない体験をしてもらおうと、地域有志が協力している。

昨年度は、生け花から礼儀作法、カンフー体操、工作などまで多彩な9講座を開講。小中学生は自分の好きな講座を自由に選ぶことができ、昨年度はのべ111人が登録した。

本年度も各講座ともに4月から開始予定。新たにキンボールも加わる。

村教委は小中学生の受講生、住民有志の指導者をともに募集中。詳しくは同教委85・2314まで。

開講予定の講座は次の通り。

楽しいいけばな、お茶を楽しみませんか礼儀作法、やさしい手芸パッチワーク・世界の刺繍、カンフー体操、本と織り、将棋、わくわく木の虫と工作、みんなの前でお話をしてみよう、サタデーシンガーズ、キンボール -

郷土をささえた書画展

上伊那の美術愛好者でつくる「芝田会」(網野幸治会長、70人)は11日から、県伊那文化会館美術展示ホールで「第6回郷土をささえた書画展」を開いている。掛け軸、額装、びょうぶなど145点がそろう。16日まで。

今回は、新伊那市誕生記念と位置づけた。伊那毎日新聞社など後援。出品点数は過去最高で、郷土の作家である池上秀畝、中村不折、小坂芝田、長尾無墨など会員約20人が所蔵する日本画、洋画、書などを持ち寄った。

「これだけの作品が集まる機会はそうない」といい、会場には、松に止まった2羽の「鴛鴦(おしどり)」(池上秀畝)、紅葉を描いた「松渓山水図」(小坂芝田)、野田九浦などの合作「四季花木図」、伊藤高志の「入笠山春色」などが並ぶ。会員が解説に当たり、郷土作家の作品を楽しむことができる。

網野会長(72)は「芸術文化の高い伊那市として、芸術家が育ってくれたら」と期待を寄せた。

開館時間は午前9時縲恁゚後5時半(最終日3時)。入場無料。

2510/(土)