-

箕輪中学校で林業について授業

箕輪町の箕輪中学校1年生の生徒は30日、上伊那林業振興協議会から林業についての話を聞きました。

この日は、箕輪中学校1年生の生徒が、上伊那林業振興協議会のメンバーからカラマツの間伐について話を聞き、苗木に触って確かめていました。

上伊那林業振興協議会は、林業に携わる個人などで活動していて、子どもたちに上伊那産の木の良さを知ってもらおうと、地域発元気づくり支援金を活用して、30日の授業を開きました。

授業では、実際に間伐で使うチェーンソーのエンジンをかけ、音の大きさや迫力などを生徒に伝えていました。

メンバーは、「授業を通して林業について少しでも理解してもらいたい」と話していました。

この日は箕輪中学校に地元産のカラマツを使った学習椅子が40脚贈られたということです。

-

県立歴史館 「土偶展 国宝土偶~縄文文化の多様な個性~」

千曲市の長野県立歴史館で国宝の土偶5点を展示する「土偶展 国宝土偶~縄文文化の多様な個性~」が開かれています。

N国宝の土偶5点が一堂にそろうのは、東京とパリの展示会に次ぐ3回目の事です。

初日となった25日は関係者らが出席しオープニングセレモニーが行われました。

笹本正治館長によりますと、この展示会の開催を4年前から準備してきたという事です。

展示解説では笹本館長が茅野市棚畑遺跡からほぼ完全な形で出土した「縄文のビーナス」をはじめ、青森県風張1遺跡の珍しい姿勢を模った「合掌土偶」を紹介しました。

ケースに入った土偶は、360度、様々な角度から眺めることができ、訪れた人たちは縄文時代の造形力や表現力を間近で感じていました。

長野県立歴史館開館25周年特別企画 「土偶展 国宝土偶」は11月10日までです。

期間中には講演会を予定している他11月23日からは後期企画展、「中部高地の土偶」を開催する予定です。

-

橋爪さん東日本大震災支援コンサート

伊那市出身のクラリネット奏者・橋爪恵一さんらによる東日本大震災の被災地を応援するコンサートが、27日、伊那市高遠町の信州高遠美術館で開かれました。

伊那市出身の橋爪さんのクラリネットと、ピアノ、バイオリンのアンサンブルコンサートです。

橋爪さんは、妻のしおみ・えりこさんとともに、宮城県石巻市の呉服店で、津波で被災し泥だらけになった着物を使って、3.11の記憶を伝える活動をしています。

被災した着物は、何度も洗ってステージの衣装にリメイクしています。

端切れは、50センチ四方のパッチワーク作品に使われています。

呼びかけに応じて、日本全国や海外からも作品が集まり、2700点を超えたということです。

橋爪さんらは来年完成予定の石巻の文化ホールの緞帳にパッチワークを役立ててほしいと活動しています。

会場では、コンサートの観客が参加するパッチワークの制作も行われていました。

このコンサートの収益金は、活動資金に充てられるということです。

-

唐澤義雄前教育長が文部科学大臣表彰を受賞

箕輪町の前の教育長、唐澤義雄さんは、小学生の英語学習やICT教育を推進したことが評価され、文部科学大臣表彰を受賞しました。

23日は、唐澤さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に受賞を報告しました。

唐澤さんは、現在68歳です。

昭和50年に信州大学人文学部を卒業後、県内の中学校で社会の教諭として教育に携わりました。

伊那市の春富中学校や東部中学校で校長を務め、平成24年3月に退職しました。

その年の4月からは、箕輪町の教育長に就任し、2期7年にわたり教育行政に携わりました。

白鳥町長は、「行政も含めて教育や文化などの整備に力を入れてくれた」と感謝していました。

-

伊澤修二を顕彰 記念音楽祭

伊那市高遠町出身で東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二を顕彰する音楽祭が26日、伊那市の伊那文化会館と高遠町文化体育館で行われました。

今年で33回目となる伊澤修二記念音楽祭では東京芸術大学シンフォニーオーケストラの演奏に合わせて東部中学校と高遠中学校の合唱団が伊那市の歌などを歌いました。

音楽祭は高遠町出身で東京芸術大学の前身となる東京音楽学校の

初代校長を務めた伊澤修二の功績を称えようと行われたもので33回目となります。

高遠町文化体育館では高遠北小学校の児童による音楽劇や高遠小学校の児童による合唱が披露されました。

伊澤修二記念音楽祭の模様は高遠町文化体育館で行われた第1部を来月23日から、伊那文化会館の第2部を30日から放送します。

-

ハロフェスいな2019 26日(土)開催

伊那商工会議所青年部主催の「ハロフェスいな2019」が、26日(土)に伊那市のセントラルパークで開かれます。

ハロフェスでは午前11時から先着500人限定で「まち歩きスタンプラリー」が行われます。

伊那市駅付近から伊那北駅付近にあるおよそ80の協力店舗へ行き、スタンプを押してもらうと、菓子がもらえます。

スタンプを全部集めると、ハロフェス特製のシールがもらえます。

また、午後1時半から仮装コンテストが行われます。

大賞を受賞すると、テーマパークのチケットなど豪華景品が用意されています。

ハロフェスいな2019は、26日(土)の午前10時から午後3時まで、伊那市のセントラルパークで開かれます。

参加費は無料です。 -

第2次子ども子育て支援事業計画 策定へ

伊那市子ども子育て審議会が16日市役所で開かれ、来年度からの第2次支援事業計画策定に向けたスケジュールが確認されました。

16日は、市役所で審議会が開かれ、林俊宏副市長から委員ひとりひとりに委嘱状が手渡されました。

審議会では来年3月までに、保育サービスや支援事業などを促進し、ニーズに応えていく為の子ども・子育て支援事業計画の策定を行います。

策定する第2次計画は来年度から5年間を計画期間とします。

審議会では、他に児童数の減少する地域での保育の在り方についても検討を行う予定で、次回の会議は11月下旬から12月上旬に開かれます。

-

まほらいな市民大学と大学院 入学式

伊那市が開催する生涯学習の場、まほらいな市民大学の22期生と大学院6期生の入学式が8日、いなっせで行われました。

今年度は47人が市民大学に入学しました。

最高齢は80歳の男性で、最年少は56歳の女性です。

市民大学の修了生が対象の大学院には、今年度10人が入学しました。

最高齢は76歳の女性3人で、最年少は62歳の女性です。

市民大学は、健康や芸術、人権など、6つの分野を2年間かけて学びます。

式辞で、学長の白鳥孝市長は「健康を第一に、学習を通して人との繋がりをより広げてほしい」と話しました。

入学生代表として、平澤孝典さんは、「新たな仲間と様々な分野の学習に挑戦していきたい」と話していました。 -

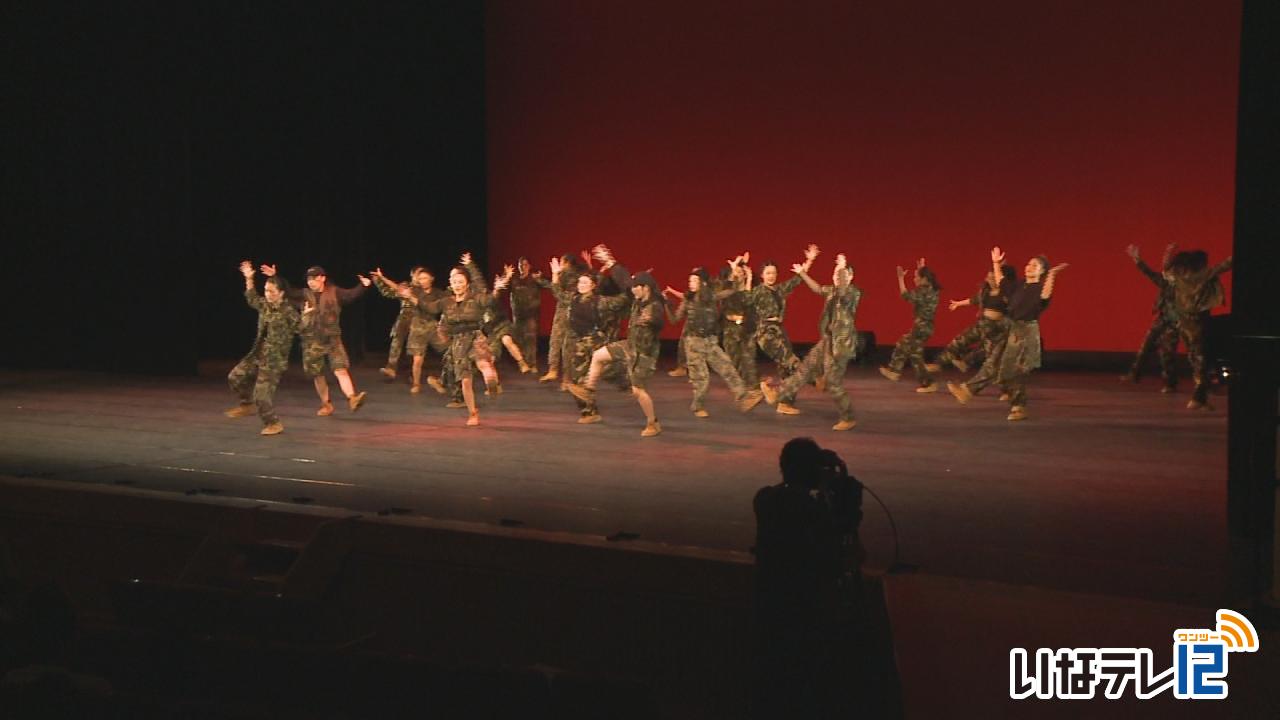

高校ダンスフェス 弥生3位 伊那北4位

長野県高等学校ダンスフェスティバルがきょう、伊那市の伊那文化会館で開かれ、県内の25校から600人の生徒が出場しました。

審査の結果、伊那弥生ケ丘高校ダンス部が3位、伊那北高校ダンス部が4位に入賞しました。

上伊那からは、辰野、伊那北、弥生の3校が出場しました。

3位の弥生は、ステップや手の振り、体の使い方など細かな点まで作りこんだダンスを披露しました。

4位の伊那北はジャズとヒップホップダンスで葛藤や喜びをテーマにした踊りを披露しました。

また辰野高校は、大きな動きを意識したヒップホップダンスを披露しました。

高等学校ダンスフェスティバルは技術の向上や交流を目的に毎年ひらかれていて、今年で14回目となります。

今回は、県内の25校のダンス部が出場し、日頃の練習の成果を披露しました。

年々出場校も増えていて、最も部員数が多い松本県ケ丘高校は53人が息の合った踊りを披露していました。

出場した伊那北高校のある生徒は「県内は台風による被害がありましたが、ダンスを通して地域に元気を届けていきたいです」と話していました。

審査の結果、最優秀賞は松本美須々ケ丘高校でした。

上伊那3校の発表をまとめた番組は11月3日から122チャンネルで放送予定です。

-

映画祭 伊那の魅力を作品に

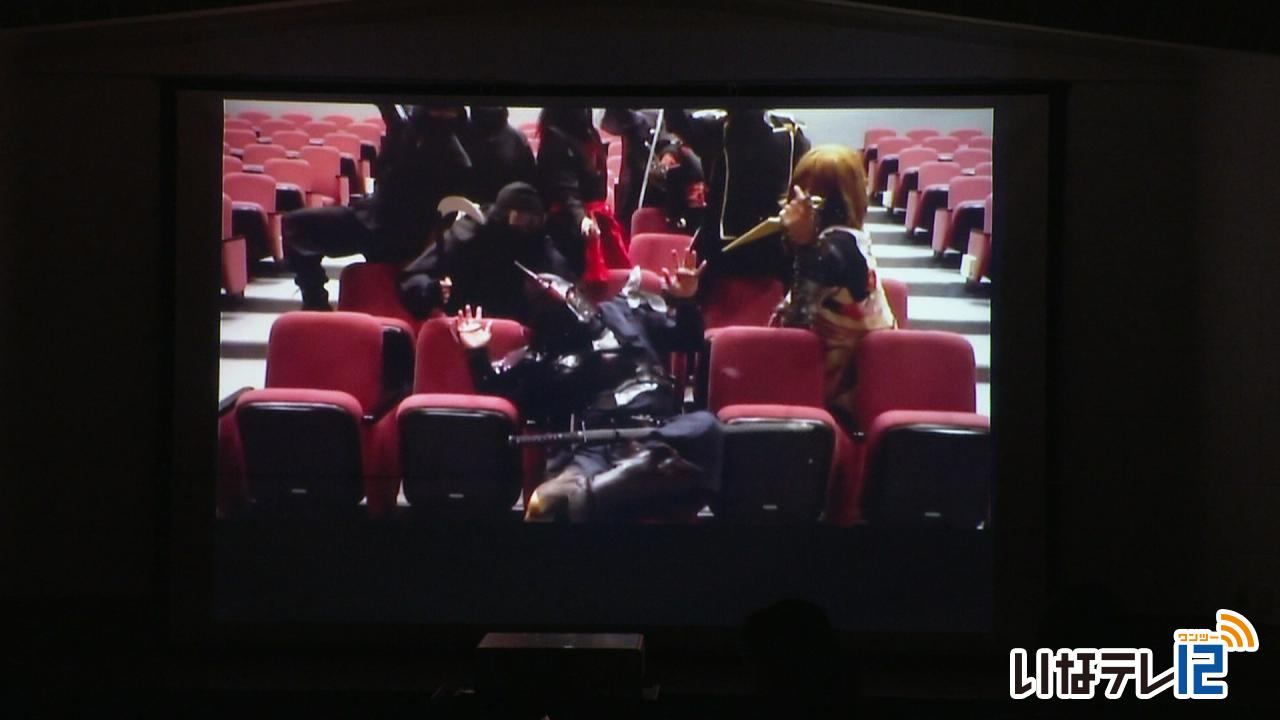

伊那の景色や人、食べ物などを取り入れた公募作品などが上映される自主制作映画祭が、伊那市創造館で19日、開かれました。

今年で5回目となる映画祭には、13本の公募作品と、各地の映画祭で話題を呼んだ招待作品6本が上映されました。

アクションやドキュメンタリー、コメディなど、様々なジャンルの作品が集まりました。

今年は、伊那市を舞台に撮影した作品も多く上映されました。

作品の上映後には監督や出演者が撮影秘話を話し、会場を沸かせました。

自主映画祭は、伊那谷から新しい映像作品を生み出そうと伊那市創造館が企画したもので、今年で5回目です。

地元をはじめ県外から訪れた人たちが自主映画を楽しんでいました。 -

松田さん「成長」組合長賞受賞

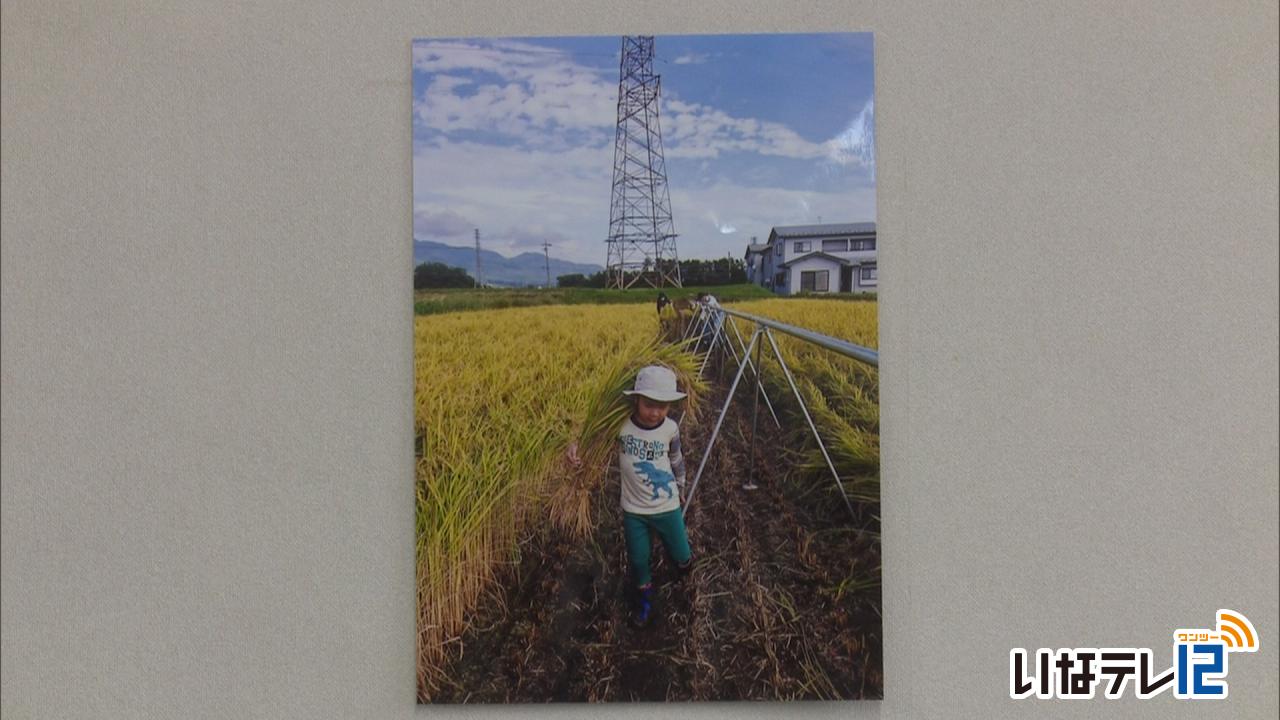

上伊那の「農のある暮らし」と「魅力ある風景」をテーマにしたJA上伊那フォトコンテスト2019で、最優秀賞にあたるJA上伊那組合長賞に、箕輪町の松田栄子さんの作品が選ばれました。

こちらが組合長賞に選ばれた松田さんの作品、「成長」です。

田んぼの稲刈りの時に、これまでは周りで遊んでいた息子さんが本格的に手伝いをしてくれる姿に、頼もしい成長を感じたということです。

今年で24回目となるフォトコンテストには、県内外から61人、206点の出品がありました。

審査の結果、松田さんの作品も含め、合計27点が入選しました。

入選作品は来月9日に行われるJA上伊那まつりで展示されるということです。

-

中学生ロボットコンテスト南信大会

手作りロボットで技術力を競う長野県中学生ロボットコンテスト南信大会が13日、伊那市の創造館で開かれました。

大会には、南信地域の中学校6校から37チームおよそ120人が参加しました。

13のグループに分かれリーグ戦を行い、決勝はトーナメント戦で優勝を争います。

四角いブロックをコートの中心に寄せて点数を競います。

ブロックを縦に積み上げるとさらに高得点となります。

中学生は、オリジナルのロボットを操作して試合に臨んでいました。

試合の合間には、ロボットの調整をして次の勝負に備えていました。

大会の結果、茅野東部中学校のチームが優勝しました。

11月には、長野市で県大会が開かれる予定です。

-

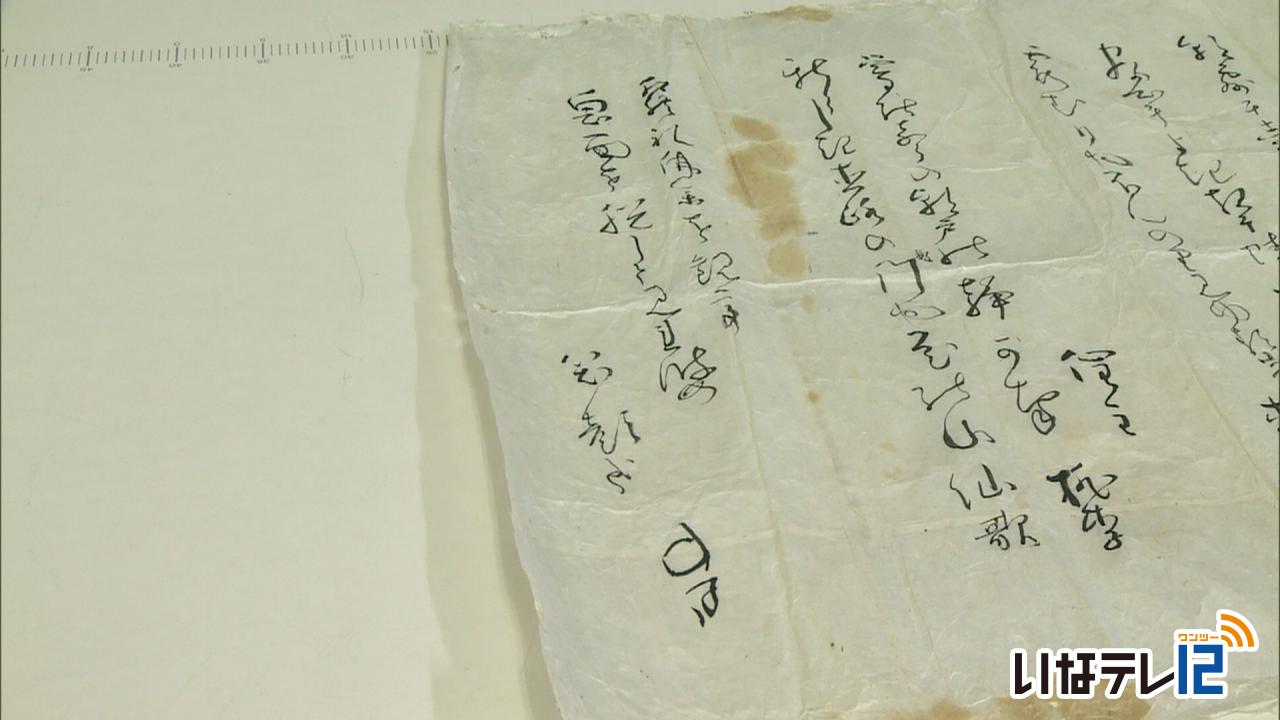

井上井月 新句を発見

幕末から明治にかけて伊那谷を放浪した俳人 井上井月の新しい句が発見され16日報道機関に発表されました。

見つかった新しい句は「鬼面を 脱がしてみれば 笑顔哉」です。

こちらが、井月の新しい句が書かれているもので22の俳句の最後に井月の句があります。

これを見つけたのは、伊那市の美篶小学校の教諭で井上井月顕彰会の一ノ瀬武志さんです。

一ノ瀬さんによりますと、これは諏訪地域の旧家から見つかったもので、先月古物商から購入したという事です。

井月に詳しい顕彰会の竹入弘元副会長が鑑定を行い、井月が50歳から60歳、明治5年以降に書いたものだと推察されます。

新しい句が書かれているのは縦60センチ、横140センチの大きさの紙です。

俳号の上には「福地」や「村」などと書かれている事から伊那市富県の福地で句会が開かれ、その際に井月が頼まれ書き残したものだと見られます。

今回見つかった「鬼面を 脱がしてみれば 笑顔哉」について、顕彰会の北村皆雄会長は「井月の新句です。22の俳句全て井月が書いたもので、句会の情景が目に浮かびます」とコメントしています。

22の俳句の内容に「蛙」や「猫の恋」など春の季語を使っているものが多くあり、題字に「奉燈」と書かれていることから、一ノ瀬さんは、春に行われる仏教の行事に関係する句会でのものではないかとみています。

一ノ瀬さんは、今回見つかった句に関して情報提供を呼び掛けていて、顕彰会が開く催しなどで一般に公開していきたいとしています。

-

南小4年1組 ピザ窯小屋棟上げ

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組が取り組んでいるピザ窯用の小屋づくり。

17日は棟上げが行われました。

この日は1日かけて作業が行われ、柱などを設置した後、棟上げを行いました。

棟を上げた後、屋根の骨組みとなる垂木に、子どもたちが順番に釘を打ち付けていました。

ピザ窯は、南箕輪小学校の南校舎と図工室の間の中庭にあります。

完成した後、窯を小屋の中に移動させます。

ピザ窯を雨や風から守るための小屋を作りたいと、3年生のころから取り組み始めました。

建築士会上伊那支部の協力を得て、森林から木を切りだし木材に加工するところから建築について学んでいます。

建築士会からは12人のメンバーが訪れ、子どもたちに釘の打ち方などを指導していました。

この日は、12回ある学習のうちの10回目で、小屋を建て、棟を上げる区切りとなる作業です。

棟上げを祝って、代表児童3人が餅や菓子をまきました。

今後は、屋根や外壁張りを行い、塗装をして完成になります。

11月30日には親子レクを予定していて、完成した小屋を保護者に披露し、ピザ窯でピザを焼くということです。

-

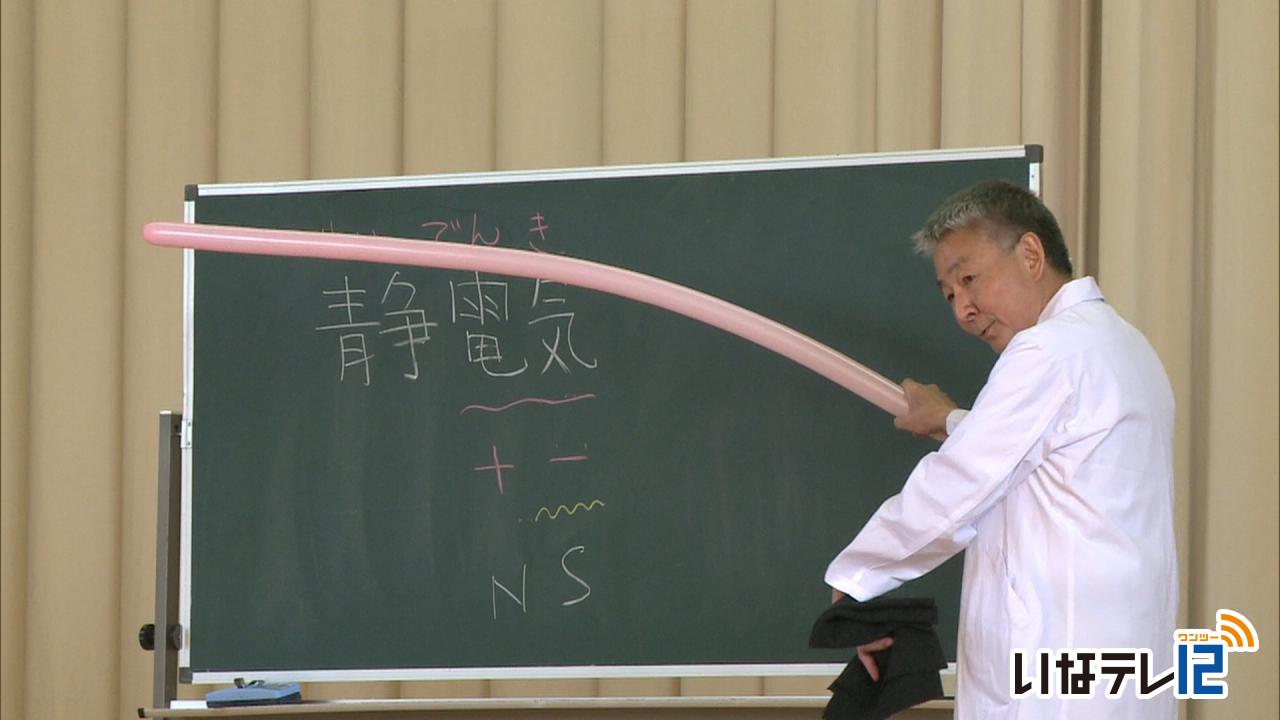

南部小で柳田理科雄さんが講演会

SFアニメや特撮番組などの場面を科学的に考察する「空想科学読本」などで知られる作家、柳田理科雄さんが南箕輪村の南部小学校を訪れ、子どもたちに科学の魅力を紹介しました。

16日は、「目に見えないものについて考える」をテーマに、柳田さんが静電気に関する実験を、南部小の児童に披露しました。

ウールの布と風船を使い、静電気がなぜ起きるのかを説明しました。

マイナスの電気が風船に集まり、プラスの電気を帯びている物質にくっつくということです。

その後児童らは、布と風船を手に取って実際に静電気が起きる仕組みを体験していました。

また、講演会では、アニメ「サザエさん」のエンディング映像について、なぜサザエさんの家は一家が家に入ることで伸び縮みしているのかについて科学的に考察した話をしていました。

考察の結果、サザエさんの家はゴム素材の家で、映像のように0.17秒で伸縮するには、家族は秒速130キロで走っていると考えられると話していました。

講演会は、南箕輪村が各界の専門家を招き、人材育成事業として村内の3小中学校を対象に毎年開いているものです。

-

上伊那医師会附属准看護学院で戴帽式

伊那市の上伊那医師会附属准看護学院で16日、ナースキャップが与えられる戴帽式が行われ半年間の基礎的な学習を終えた1年生が看護の道への誓いを新たにしました。

戴帽式を迎えたのは、今年4月に入学した1年生です。

上伊那を中心とした18歳から60代までの20人です。

戴帽式は、半年間基礎教育を学んだ学生たちを准看護学生として認める儀式として、毎年この時期に行われています。

式では、学生一人一人にナースキャップがかぶせられ、火が灯されたロウソクを受け取っていました。

全員がロウソクを受け取ると、看護の精神が謳われた「ナイチンゲール誓詞」を朗読しました。

学生を代表して、駒ケ根市の浦上穂奈美さんは「地元で活躍できる人材が求められていると感じている。これからも高い志を持って努力したい」と誓いを新たにしていました。

式を終えた学生は今後、本格的な看護の学習を始めることになっていて、来年2月からは、伊那中央病院や昭和伊南病院などで実習を行うということです。 -

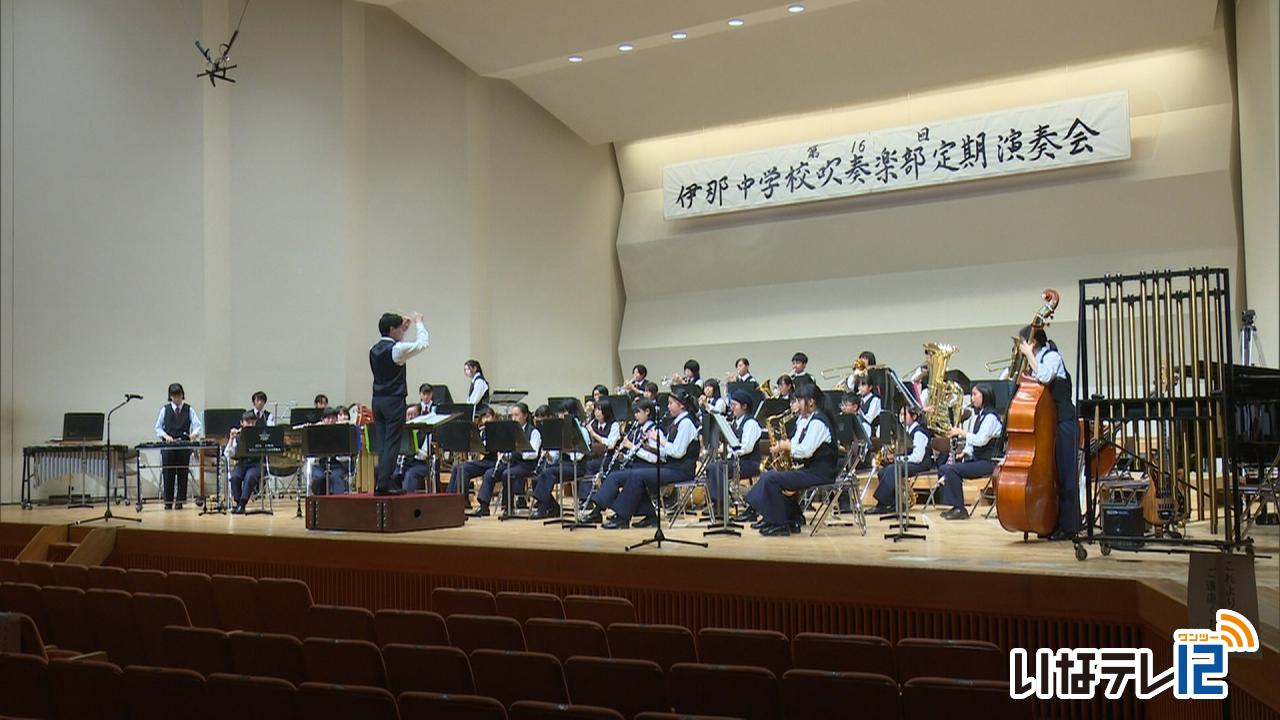

伊那中学校吹奏楽部第16回定期演奏会

伊那市の伊那中学校吹奏楽部の第16回定期演奏会が13日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

定期演奏会では、わらべ歌をアレンジしたコンクール課題曲や、アニメのテーマソングなど、11曲が披露されました。

吹奏楽部は、1年生から3年生まで40人で活動しています。

曲の間には、ソロ演奏もあり、会場を盛り上げていました。

伊那中吹奏楽部は、春の高校伊那駅伝や地域の敬老会などでも演奏しています。

定期演奏会は、活動を支えてくれた保護者や先生、地域の人に感謝の気持ちを伝えようと開かれているもので、今年で16回目となります。

-

伊那北高校卒業50年で同窓会

伊那北高校卒業50年を祝う同窓会が13日、伊那市高遠町の高遠さくらホテルで開かれました。

卒業50年を迎えたのは、伊那北高校の21回生で、現在68歳・69歳になります。

この日は、学年293人のうち、83人が集まりました。

会では、21回生のメンバーから伊那北高校の同窓会に寄付金が送られました。

また懇親会では、当時E組の副担任だった春日輝海さん93歳が「これからは、残りの人生をどう過ごしていくのか考えながら過ごしてみてください」と話し、乾杯の音頭を取りました。

21回生は293人の内、女子生徒が11人だったということですが、きょうはそのうち8人が集まりました。

実行委員長の米山明廣さんは「これまでの半世紀、それぞれの立場で活躍してきたと思う。これから先の人生を見据えて絆を深め、あすからの活力にしたい」と話していました。 -

春富中吹奏楽部ラストコンサート14日開演

伊那市の春富中学校吹奏楽部のラストコンサートが14日に伊那文化会館で開かれます。

11日は本番を間近に、部員たちが追い込み練習をしていました。

コンサート当日は、大会課題曲のほかに去年ヒットしたポップスメドレーなどおよそ20曲を披露します。

マーチングバンドのステージでは、フォーメーションを組みながら演奏し、曲とパフォーマンスを楽しめるということです。

吹奏楽部は現在40人で活動していて、先月行われたマーチングバンド長野県大会では銀賞を受賞しています。

来月には、長野県代表として関東大会に出場します。

春富中学校吹奏楽部のラストコンサートは、14日(月)に伊那文化会館で開かれます。

開場は午後1時、開演は午後1時30分です。

-

南箕輪中 落ち穂拾い

南箕輪中学校の秋の伝統行事「落ち穂拾い」が10日、村内の田んぼで行われました。

落ち穂拾いは南箕輪中学校の伝統行事で、今年で61回目です。

3時間目で授業を終了し、その後、地区ごとに集まって近くの田んぼで行いました。

生徒たちは落ち穂拾いを通して、食料の大切さと地域との結びつきを学んでいます。

南箕輪中学校によりますと、落ち穂は例年200㎏集まるということです。

生徒会は12月に行われる三者懇談で、東日本大震災の募金活動を行います。

その際、精米した落ち穂を保護者にお礼として渡すというということです。

-

県書道展 あすから

第72回県書道展が、あすから伊那市の伊那文化会館で開かれます。伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、南箕輪村の唐澤如香さんが最高賞の特選に選ばれています。

唐澤さんの作品は墨の濃い部分とかすれた部分のバランスが良く、色紙を使い全体的に上品に仕上がっている点が評価されたという事です。

会場には、公募で寄せられた伊那地区の一般、小中高校生の作品のほか、特選を受賞した巡回作品合わせて980点ほどが並んでいます。

県書道展は県内10会場を巡回して行われているもので、今年で72回目になります。

関係者は「漢字、かな、調和体などバラエティーに富んだ個性豊かな作品を楽しんで欲しい」と来場を呼び掛けていました。

県書道展はあすから13日まで伊那文化会館で開かれます。

-

伊那能の前に 師範から学ぶ

11月16日に行われる「第28回伊那能」に出演する能楽師による能の体験講座が9日、伊那市の伊那公民館で開かれました。

講師は、シテ方観世流の師範で伊那市西箕輪在住の中家美千代さんが務めました。

中家さんは、来月16日に伊那市の伊那文化会館で行われる「第28回伊那能」に出演します。

この日の講座には、伊那市を中心に6人が参加しました。

中家さんが能の見どころを紹介した後、能面を見たり台本を声に出して読みました。

その後、舞の型やすり足を体験しました。

この講座は、毎年伊那市で行われている能の公演に多くの人に興味を持ってもらおうと開かれました。

中家さんは「少しでも興味を持ってもらい親しんでもらえるよう魅力を伝えていきたい」と話していました。

第28回伊那能は、来月16日(土)に伊那市の伊那文化会館で行われます。 -

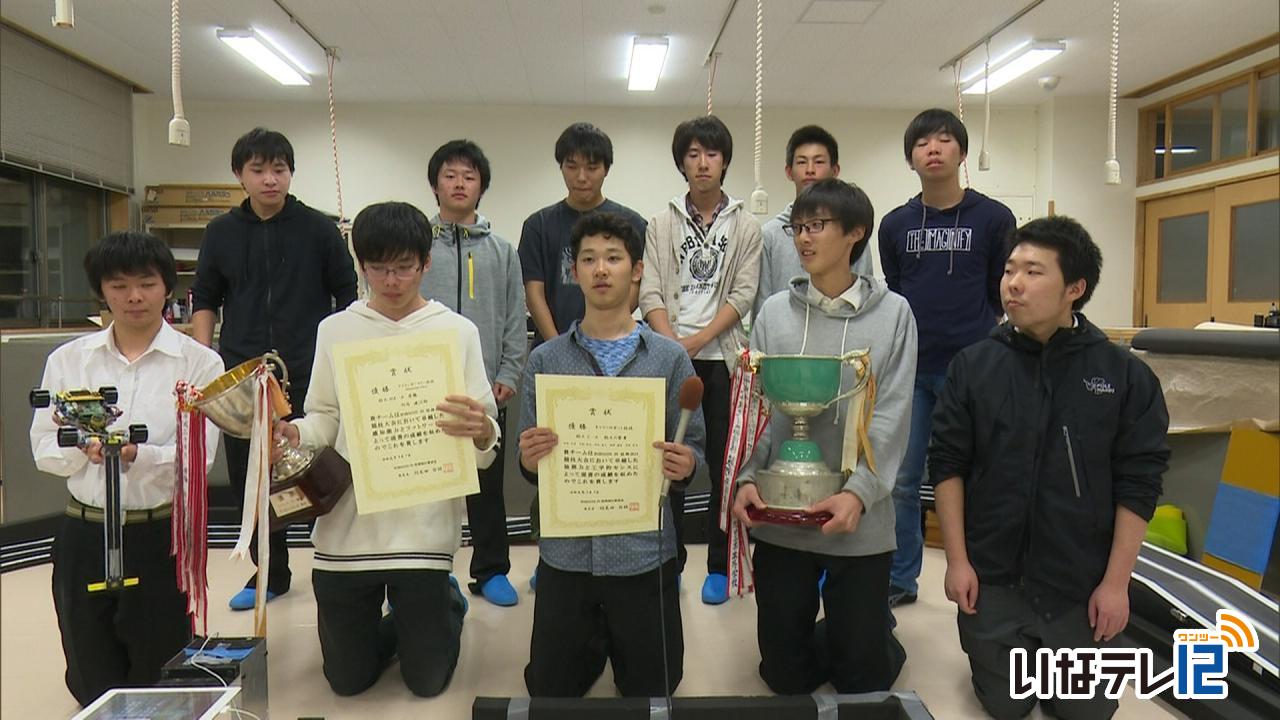

駒工生マイコンカーラリーとキャリーロボット県大会W優勝

9月7日に開かれたロボコン競技の県大会で、駒ヶ根市の駒ヶ根工業高校ロボット研究製作部が、キャリーロボット競技とマイコンカーラリー競技でダブル優勝を果たしました。

8日は、学校で生徒たちが次の試合に向けてロボットの調整をしていました。

ロボット研究製作部は、部品の加工からプログラミングまですべて自分たちで行っているということです。

ダブル優勝を決めた2つの競技のうち、キャリーロボット班は、7人です。

キャリーロボット競技は、2台のロボットを使ってボールを回収し、指定の場所まで正確に運ぶ競技です。

駒ヶ根工業高校が、キャリーロボット競技で県大会優勝を果たしたのは今回が初めてです。

競技ロボットの製作や、本番のコースを想定した模擬コースも生徒たちが手作りで準備し、練習を重ね、優勝することができたということです。

キャリーロボット班は27日(日)に新潟で開かれる全国大会に出場します。

マイコンカーラリー班は、4人で、県大会では伊那市の河内建汰郎さん3年生が優勝しました。

1周およそ55メートルのコースを、マシンの先端に付けた5つのセンサーで感知してスピードを競います。

優勝を果たした河内さんのマシンは、予選では16人中9位と厳しい立ち上がりだったということです。

決勝トーナメントでは、相手のマシンに0.04秒の差でレースを勝ち、見事優勝を果たしたということです。

駒ヶ根工業高校は、マイコンカーラリー競技で11連覇していて、河内さんは去年に続き2連覇を果たしました。

マイコンカーラリー班は、11月に全国大会につながる北信越大会に出場します。

-

小出太鼓 権現まつり

伊那市の和太鼓チーム小出太鼓の太鼓イベント「権現まつり」が6日、稽古場に設けられた特設会場で行われました。

この日は、伊那市西春近に設けられた特設会場で、今年で15回目となる権現まつりが行われました。

小出太鼓は小学校低学年が中心の「若鮎会」と、小学校高学年と高校生が中心の「打DA鼓」、高校生と大人が中心の「大人連」で構成されています。

会場では、小出太鼓の各チームの発表など、およそ24曲が披露されました。

権現まつりは、太鼓を披露して地域と交流をはかる場として、開催されています。

小出太鼓代表の神山修二さんは「自分たちの活動を応援してくれている地元のみなさんに、日頃の感謝を伝えたい」と話していました。

-

伊那養護学校でどんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の文化祭、第40回どんぐりまつりが4日と5日の2日間、行われました。

2日目の5日は、体育館で、児童や生徒がつくったオリジナル映像が披露されました。

つくしグループの「つくしのトトロ2019」は、映画「となりのトトロ」の場面を再現したり、ナレーションに挑戦した作品です。

また、ホールでは、小学部や中学部の作品が展示されました。

小学部5年いちご組は、ねんどで風鈴をつくりました。

どんぐりまつりは、地域の人と交流し、児童や生徒が日ごろの学習の成果を見てもらおうと、毎年行われています。

-

収蔵庫にある民具を見学

箕輪町の長岡資料収蔵施設がきょう初めて一般公開され、訪れた人達は昔の農具や生活用品など展示されている2,000点あまりの資料を見学しました。

旧長岡保育園の建物を利用し作られた長岡資料収蔵施設です。

箕輪町郷土博物館の展示品の保管施設として平成27年度から整備され、だれでも見学できるよう資料が展示されています。

きょうは、収蔵庫にある資料を多くの人に見てもらおうと、見学会が初めて開かれました。

施設内は、農林業と商業、養蚕、生活といったテーマ毎に分けて資料が展示されています。

かつて遊戯室だった場所には、医師や学校の校長が使用していたと言われる人力車や、国鉄時代に飯田線で使っていた電車の運行を管理する機械などもあります。

この他に、松島出身で東京の出版社に勤務していた故・川手禎さんが寄贈した専門書3千冊余りもあり、読む事ができます。

郷土博物館では「多くの人に見てもらい、地域の歴史や文化に興味をもってもらいたい」と話していました。

長岡資料収蔵施設の見学については箕輪町郷土博物館にお問合せ下さい。

-

伊那VALLEY映画祭 11月に開催

映画を通して伊那谷の文化や歴史、風土を見つめる「2019伊那VALLEY映画祭」が11月に初めて開かれます。

4日は、伊那市の伊那食品工業で記者会見が開かれ、映画監督で実行委員会委員長を務める北村皆雄さんらが映画祭の概要を説明しました。

伊那VALLEY映画祭は、伊那谷の民俗や文化などを映画を通して見つめ、地域の宝について考えようと、一般社団法人井上井月顕彰会を中心とする実行委員会が初めて行います。

映画祭は11月1日~3日までの3日間で、15作品を上映します。

1日目に上映される北村皆雄監督の映画「ほかいびと 伊那の井月」です。

1日目は伊那谷で撮影された映画2本を上映し、風土や歴史について語ります。

2日目は、祭り・民俗・芸能をテーマに諏訪から飯田にかけての伝統行事の記録を上映します。

3日目は「戦争の記憶」をテーマに、伊那谷の戦争について扱ったドキュメンタリー作品を上映します。

映画の上映の他、各作品の作者を招いてトークを行います。

伊那VALLEY映画祭は、11月1日~3日に伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれます。

入場は無料となっています。

-

第19回水墨画県展 5日まで

長野県水墨画協会による第19回水墨画県展が2日から、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、長野県水墨画協会員の作品217点が展示されています。

展示会は、県内持ち回りで長野県水墨画協会が毎年開いていて、今年は伊那市が会場となりました。

また、この日は、展示に合わせ作品の入賞者に賞状が贈られました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市の宮原恵三子さんの「こもれび」が県水墨画協会賞、南箕輪村の金井健さんの「やめてよ!!」が県市長会賞、箕輪町の日野源七さんの「ロープウェイ」が奨励賞を受賞しました。

県水墨画協会は、「作品のレベルが年々高くなっている。来年は20回目を迎えるので引き続き頑張ってほしい」と話していました。

第19回水墨画県展は、5日まで伊那文化会館で開かれています。 -

手良小児童 秋の自然に親しむスタンプラリー

伊那市の手良小学校の児童は2日、秋の自然に親しむ活動として、小学校の周りをスタンプラリーで巡りました。

スタンプラリーには、手良小の全校児童およそ120人が参加しました。

6年生がリーダーになり、1年生から5年生まで11の班をつくって回りました。

下手良公民館のほか、手良沢岡辻のバス停など、7か所を回るコースです。

途中の貴船神社では、スタンプをつくほか、校長から出されたクイズに挑戦していました。

手良小学校では、上級生と下級生が仲良くなるきっかけをつくり、自分たちの地域の魅力を知ろうと、毎年この時期に秋の自然に親しむ活動をしています。

-

受信環境クリーン図案コンク 渡邊さん佳作に

長野県内の中学生を対象に行われた「受信環境クリーン図案コンクール」で南箕輪中学校の2年の渡邉晴菜さんの作品が佳作に選ばれました。

佳作に選ばれた渡邉さんの作品です。

渡辺さんの作品は建物などによりテレビの映りが悪くなる電波障害をテーマに、対策工事の大切さを呼び掛ける内容となっています。

コンクールは、テレビやラジオの受信障害防止を目的に毎年行われていて今年度は県内の中学校14校から117作品の応募がありました。

201/(火)