-

箕輪町中曽根 伝統の獅子舞披露

地域や区民の今年一年の安泰や無病息災を願う伝統の獅子舞が14日箕輪町の中曽根で披露されました。 保存会のメンバーおよそ25人が神社や区長の自宅、区内の辻5か所で伝統の獅子舞を披露しました。 中曽根の獅子舞は町の無形民俗文化財に指定されていて、戦後、住民有志により毎年、小正月に舞うようになったということです。 舞は、地域の安泰や五穀豊穣、無病息災を願う五つの舞で構成されています。 辻では雌獅子2頭による舞い合わせが披露されました。 舞いが終わると、集まった人達は、獅子に頭を噛んでもらい、今年一年の無事を願っていました。

-

伝統の「羽広の獅子舞」奉納

伊那市西箕輪羽広に400年伝わる小正月の伝統行事「羽広の獅子舞」が14日仲仙寺に奉納されました。 羽広の獅子舞は口を閉じ勇壮に舞う雄獅子と口を開け静粛に舞う雌獅子の舞い合わせが特徴で阿吽の舞とも呼ばれています。 伊那市無形民俗文化財に指定されていて刀を手にした剣の舞や御幣を持ち賑やかに舞う豊穣の舞など5つの舞があります。 羽広の獅子舞は400年ほど前に仲仙寺の再興を記念して舞ったのが始まりとされ今は羽広の住民でつくる羽広獅子舞保存会が受け継いでいます。

-

大学入試センター試験

大学入試センター試験が、13日と14日の2日間の日程で、全国一斉に始まりました。 南箕輪村の信州大学農学部の試験会場には、午前9時30分の試験開始に合わせ、8時過ぎから受験生が集まり始めました。 今年のセンター試験には、県内で1万267人が志願していて、信大農学部で試験を受けるのは594人です。 県内には14の試験会場があり、上伊那は信大農学部と駒ヶ根市の県看護大学の2か所です。 会場前には、高校の教諭や学習塾の講師が駆けつけ、受験生に声をかけたり、メッセージを書いたカイロを渡してエールを送っていました。 13日は文系科目の試験が行われました。 午後5時現在、信州大学の試験会場では順調に進められているということです。 14日は理数科目の試験が行われます。

-

南宮神社初祭りに合わせ山車飾り奉納

箕輪町木下の住民有志でつくる木下山車飾保存会は、去年11月から制作してきた山車飾りを13日箕輪南宮神社に奉納しました。 箕輪南宮神社の境内には、5つの山車飾りが奉納されました。 社務所前の一番大きな舞台は「桜田門外の変」です。 江戸時代の1858年、大老の井伊直弼が水戸浪士らに暗殺される場面です。 人形を10体使った力作です。 境内東側の舞台は「黒船来航」です。 1853年、アメリカのペリーが日本に開国を迫り、軍艦でやってきた場面を表現しています。 これまで戦の場面を多く制作してきましたが、今年は趣向を変え「時代の転換点」をテーマに場面を選んだということです。 木下の小学5,6年生でつくるスマイル山車くらぶは、「桃太郎」を制作しました。 桃太郎、犬、猿、雉が舟に乗って鬼ヶ島へ向かう場面です。 このほか、「源氏物語」をテーマにした舞台や、戌年にちなんだ「犬のおまわりさん」も飾られています。 山車飾りの奉納は南宮神社の初祭りに合わせ明治28年頃から始まったとされていて、町の無形民俗文化財に指定されています。 13日は宵祭り、14日が本祭りで、山車飾りは、14日午後3時まで見ることができます。

-

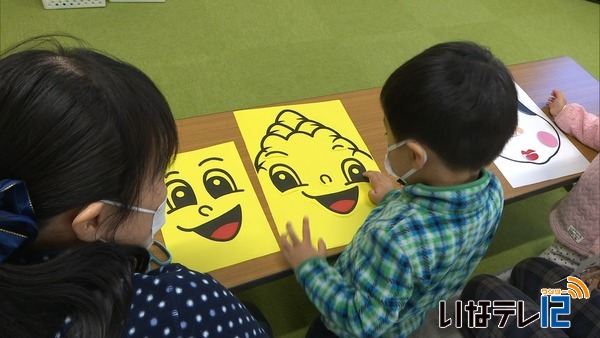

南箕輪村「こども館」 親子で正月の遊びを楽しむ

南箕輪村のこども館で親子を対象にした正月の遊びを楽しむイベントが13日に開かれました。 11組24人の親子が参加し、村のイメージキャラクターまっくんとお多福の福笑いを作りました。 目や口、まゆげなど顔のパーツが描かれた画用紙が配られハサミで切り出しました。 子ども達は、切り出したパーツを輪郭が描かれた紙に乗せていきます。 全て乗せ終わると様々な表情が完成していました。 別の部屋では小学生対象の凧作りが行われました。 ビニールと竹ひごで簡単に作れるキットを使い、絵を描いて完成させていました。 こども館では、毎週土曜日に未就学児と小学生以上の子どもを対象にしたイベントを開いています。 内容によっては材料費が必要なものもありますが参加費は無料です。 伊那市や箕輪町からも参加可能で、こども館では「子ども達の居場所をつくり、地域全体で成長を見守っていきたい」と話していました。

-

上伊那の企業への内定は5割

この春初めて学生が卒業する南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の卒業予定者のうち約5割が上伊那の企業から内定を受けていることが分かりました。 南信工科短大のまとめによりますと12日現在、第一期生の卒業予定者は37人でそのうち就職希望者は29人、内定者は28人で就職内定率は97%となっています。 内定者のうち南信の企業の占める割合は75%、上伊那地域は50%となっています。

-

南箕輪村大泉で鳥追い行事「ほっぽんや」

南箕輪村の西部保育園で地域に伝わる鳥追いの行事「ほっぽんや」が12日行われました。 ほっぽんやは、南箕輪村大泉の老人クラブ「福寿会」が地域に伝わる行事を子どもたちに知ってもらおうと行ったものです。 農作物を食べてしまう鳥を追い払う鳥追いの行事で今年1年の豊作を願うものです。 園児たちはほっぽんやの歌を歌い木を叩きながら園庭を回っていました。

-

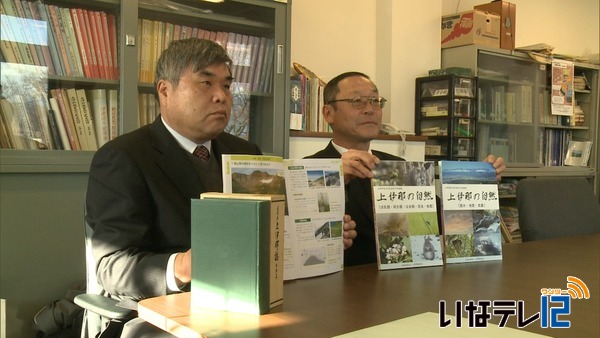

上伊那誌自然編改訂増補版 6月発刊

上伊那教育会が、50年ぶりに改訂した上伊那誌の自然編の改訂増補版が6月に発刊されます。 6月に発刊される上伊那誌自然編改訂増補版「上伊那の自然」です。 A4サイズの3冊分で合わせて600ページ、オールカラーで、写真や図をふんだんに使用しています。 11日は、発刊を前に記者会見が伊那市の創造館で開かれました。 学校教諭などでつくる上伊那教育会では、自然と人文に分かれて郷土について研究し発表しています。 昭和37年に刊行された上伊那誌自然篇は、50年が経過していて、生き物の生息地が変わっているなど自然が変化していることから、平成24年度に増補改訂版を刊行することを決め、活動してきました。 教員を中心に一般など50人が執筆し、協力や情報提供なども含め100人がかかわってきました。 中高生に上伊那の自然について理解してほしいと視覚的にわかりやすい内容を心がけたということです。 写真も、すべて関係者が撮影したということで、何度も南アルプスや中央アルプスの山頂に足を運ぶなど苦労を重ねてきたということです。 「上伊那の自然」は、予約分のみ印刷予定で、3冊セットで4,500円となっています。再版はありません。 申込〆切は2月28日で、受付電話番号は0265-96-0774となっています。

-

伊那小学校スキー教室

伊那市の伊那小学校のスキー教室が、西春近の伊那スキーリゾートで開かれました。 11日は、3年生から6年生までの児童400人ほどがスキーに挑戦しました。 学年ごと、初心者・中級者・上級者に分かれて、インストラクターの指導を受けました。 インストラクターは、伊那と駒ケ根で活動する中ア山麓スキー学校の50人が務めました。 初心者の子どもたちは、板をハの字にしてゆっくりと斜面を滑り降りていました。 上級者の子どもたちは、リフトを使い、板を並べて滑るパラレルターンに挑戦していました。 伊那小学校の林 武司校長は「地元ならではの冬のスポーツの楽しさを味わってもらいたい」と話していました。 伊那市教育委員会によると、伊那市内の小学校すべてでスキー教室を開いているということです。

-

パラレルドリーム 新曲「To wish」リリース

上伊那地域を拠点に活動しているご当地アイドルグループ、パラレルドリームの新曲「To wish」がキングレコードから発売されました。 先月27日に伊那市で新曲発表が行われました。 「To wish」はパラレルドリームのメジャーデビュー2枚目のシングルです。 一期一会をテーマに、これまでに出会った人、これから出会う人たちへの応援歌として作られたテンポの良い曲です。 パラレルドリームは2013年に結成され現在9人のメンバーで活動しています。 CDには「To wish」のほかグループ初のスローバラード「プリムラ」も収録されていて税込1,000円で販売されています。

-

冬休みも終わり 小中学校で3学期がスタート

上伊那地域の多くの小中学校で冬休みが終わり、9日から3学期がスタートしました。 箕輪町の箕輪西小学校でも9日から3学期がスタートしました。 3年生は、冬休みの宿題の書初めを提出していました。 児童は「難しかったけど上手に書けたと思う」と話し、今年1年の目標については「算数の文章問題が苦手なので出来るようになりたい」と話していました。 全校児童102人の箕輪西小では、ランチルームで始業式が行われます。 式では児童が「スケートやスキーが上手に滑れるよになりたい」「低学年の見本になるあいさつができるようにしたい」「2学期できなかった素早く行動することを実行したい」「中学にあがる準備をしたい」などと3学期の目標を発表していました。 笠井みゆき校長は「新たな年の始まり。みなさんがこれまで勉強してきたことを活かしてさらに頑張れる1年間にしてください」と話していました。 上伊那では9日・10日が始業式のピークとなっています。

-

平成30年度入学 公立高校志願予定者数発表

長野県教育委員会は、来年度の高校入学志願者を対象に行った2回目の予定数調査をまとめ、9日に発表しました。 伊那北高校は、普通定員200人に対し281人が、伊那弥生ケ丘高校は普通定員240人に対し310人が志願しています。 前期選抜試験は2月7日(水)、後期選抜試験は3月7日(水)に行われます。

-

五穀豊穣願い下古田公民館に「ほんだれ様」飾る

五穀豊穣や家内安全を願い玄関先に飾る「ほんだれ様」をつくる行事が箕輪町の下古田公民館で7日に行われました。 公民館前に地元の山から切り出した、さかきとみずぶさの木が立てられました。 ここに繭玉を飾りつけていきます。 ぬるでの木を使い、皮をむいてアワの穂に見立てたものと皮をむかずにヒエの穂に見立てたものを飾りつけます。 細く割った竹に切り餅をつけたものは稲穂を表しています。 下古田区では地域の伝統を後世に伝えようと2014年から毎年ほんだれ様を公民館前に飾っています。 茹でた米粉で繭玉を作るのは子ども達の役目です。 地域の歴史に詳しい77歳の丸山平治さんが指導し、子ども達は団子状にした米粉を指の間で転がしながら繭の形にしていきました。 丸山さんによりますと、かつては各家庭でほんだれ様を作っていて、山始めの1月8日にアワとヒエに見立てたぬるでの木を飾りつけ小正月の1月14日に繭玉を飾っていたという事です。 ほんだれ様は20日まで、下古田公民館前に飾られるという事です。

-

伊那市で男性保育士からこまやけん玉の技を学ぶ教室

男性保育士からこまやけん玉の技を学ぶ教室が伊那市のいなっせで6日に開かれました。 日本こままわし協会の指導者から手ほどきを受けた、松本市の男性保育士6人が講師をつとめました。 こまを回せるようになると、すくい上げて手の平で回す「どじょうすくい」という技に挑戦しました。 小さなこどもには、保育士が回したこまを手の平に乗せてあげていました。 難しい技の実演もあり、紐の上を渡って移動させる「綱渡り」などを披露していました。 けん玉では「玉を乗せる時は音が出ないようにひざを曲げて優しく乗せましょう」とアドバイスしていました。 市内の公立保育園でこまとけん玉を保育に取り入れていて、教室は家族と一緒に楽しめる機会にしようと伊那市生涯学習センターが毎年この時期に開いているもので、今年で3年目になります。 この日は午前と午後の2回教室が開かれ、合せて12組45人の親子が参加しました。

-

上伊那教職員美術展

上伊那の小中学校の美術教諭の作品が並ぶ上伊那教職員美術展が伊那市のかんてんぱぱホールで6日から始まりました。 会場には、油絵やアクリル画、立体など、22人の作品29点が展示されています。 この展示会は、授業以外での活動を見てもらうとともに指導力の向上につなげようと上伊那美術教育研究会が毎年開いています。 授業のために制作した作品も展示されています。 ある教諭は「バリエーションの豊かさや、授業とは違う一面を見てほしい」と話していました。 上伊那教職員美術展は11日(木)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

第15回記念漸進展 地元作家の絵画15点並ぶ

伊那市在住または、出身作家による絵画展第15回記念「漸進展」が、5日から伊那市のいなっせで始まりました。 いなっせ2階ギャラリーには、大作を中心に15点が並んでいます。 節目となる今回は、過去の会員の作品7点も展示されています。 漸進展は20年前に地元作家の新作展として始まり、いなっせ2階ギャラリーができた15年前から現在の形となっています。 実行委員会の宮原淳一事務局長は「作品それぞれの特徴や個性を楽しんでもらいたい」と話していました。 第15回記念漸進展は9日まで、いなっせ2階ギャラリーで開かれています。

-

箕輪南宮神社 縁起物を焼く焼納祭

箕輪町の箕輪南宮神社で、今年1年各家庭に飾られていた縁起物を焼いてお祓いをする焼納祭が、28日に行われました。 この日は、総代会の会員15人が神社に集まり、だるまや破魔矢などを燃やして今年1年の無事に感謝していました。 箕輪南宮神社では毎年、年末に縁起物を燃やしてお祓いをする焼納祭を行っています。 総代会では、「今年は台風18号の影響で脇の拝殿の屋根が一部壊れてしまい大変だった。来年は災害のない良い年になることを願っています。」と話していました。 箕輪南宮神社では、大晦日の31日から1日にかけて二年参りが行われ、甘酒やお神酒が無料で振る舞われる予定です。

-

長谷中内藤とうがらしの取り組み コンクールで最高賞受賞

内藤とうがらしで地域おこしに取り組んでいる伊那市長谷の長谷中学校の生徒の活動が、自然体験活動を表彰する全国のコンテストで最優秀賞に選ばれました。 26日には、生徒が受賞を祝う記念ラベルを、とうがらしでつくったラー油の瓶に貼りました。 内藤とうがらしを使って作ったラー油の瓶に「祝受賞」の文字が入ったラベルが貼りつけられました。 長谷中の3年生が受賞したのは、日清食品の創業者、安藤百福が立ち上げた財団が行っている「トム・ソーヤスクール企画コンテスト」の、最高賞にあたる文部科学大臣賞です。 自然体験の企画や、活動を表彰するもので、16回目になります。 長谷中の3年生は、江戸時代の高遠藩主内藤家で栽培されていたという「内藤とうがらし」を、長谷地域の特産品にしようと去年から取り組んできました。 生徒たちが積極的に取り組んでいることや過疎化が進む地域の活性化に貢献していることが評価されました。 学級長の北島愛唯さんは「知らせを聞いたときはビックリしたけどすごい嬉しかった。長谷を内藤とうがらしで真っ赤にするこの活動を引き継いでいってもらいたい」と話していました。 なお、長谷中では、今回の受賞による賞金100万円を、とうがらしの製粉機などの購入に使いたいとしています。 表彰式は来年1月27日に神奈川県で行われることになっています。

-

新山保育園 小学校グラウンド南側に移転新築へ

伊那市は、老朽化が進んでいる新山保育園について、小学校南側のグラウンド横に建設する考えを、25日に示しました。 完成は、平成31年度中を目指します。 伊那市議会全員協議会が、25日に伊那市役所で開かれ、市が移転新築の計画について説明しました。 建設が予定されているのは、新山小学校南側の市が所有する土地で、現在は職員の駐車場として使用しています。 園舎の他に、給食室と小学校の学童クラブも建設します。 新山保育園の給食は、現在富県保育園で調理されていますが、完成すれば小学校と保育園の共同調理場となります。 また、学童クラブはランチルームとしても使用する考えです。 新山保育園は、昭和39年に新山児童館として開園しました。 園児数の減少により平成21年度から一時休園となりましたが、地域住民らの活動により平成26年度に再開し、12月1日現在の園児数は30人です。 市は新しい園舎について、平成31年度中の完成を目指すとしています。

-

冬至 伊那東小学校でかぼちゃ給食

冬至にちなんで22日、伊那市の伊那東小学校ではかぼちゃ給食が提供されました。 かぼちゃは3年梅組の35人が育てたもので味噌汁に入れて全ての児童に出されました。 かぼちゃの栽培は学校近くの畑を借りて行われたということで草取りなど班ごとに取り組み大小20個ほどを収穫したということです。 3年梅組では「自分たちが育てたかぼちゃを先生や学校のみんなに食べてもらえてうれしかった。」と話していました。

-

東京農業大学の女子学生が漆戸醸造で実習

東京農業大学の女子学生2人は、11日から伊那市西町の漆戸醸造で酒造りについて学ぶ実習を行っています。 実習で訪れているのは、東京農業大学応用生物科学部醸造科学科3年の、菊地遥さんと鈴木莉加さんです。 2人は、今月11日から泊まり込みで漆戸醸造で実習しています。 この日は、蒸した米や麹などを混ぜる櫂入れを行いました。 タンクの中の温度や成分が均一になるように行う作業で、日が経つにつれて重くなるため力が必要です。 また、年末年始に店頭に並ぶ予定の日本酒の成分を調べる作業も行いました。 実習の受け入れは、漆戸醸造の社長、漆戸正彦さんが東農大の卒業生であることが縁で毎年行われています。 2人は22日まで実習を行い、日本酒が完成するまでの全ての工程を学ぶことになっています。

-

伊那弥生ケ丘高校と伊那中学校 戌の大絵馬を奉納

伊那市の伊那弥生ケ丘高校と伊那中学校の生徒が描いた来年の干支、戌の大絵馬が学校近くの春日神社に20日奉納されました。 伊那弥生ケ丘高校の美術部は、紅白の紐をつけた2匹の犬神と初日の出をイメージした太陽を描きました。 多くの人の願いが叶うようにと書道部の生徒が「大願成就」の文字を添えました。 伊那中学校美術部は見てくれた人の健康を願い羽をつけた犬神を力強く描いています。 この日は春日神社で生徒らが参加して大絵馬を奉納する神事が行われました。 大絵馬の製作は初詣に訪れる人たちに見てもらおうと春日神社が生徒に依頼したものです。 申年の時から毎年行っていて今年で3年目になります。 生徒が描いた大絵馬は12月31日の2年参りから1年間本殿の前に飾られる事になっています。 伊藤光森神主は「大絵馬を見てくれた地域の人たちに、生徒の思いが届いて欲しい」と話していました。

-

中学生模擬議会 6年ぶりに開催

南箕輪中学校の3年生が、議会を体験しながら日頃の疑問を村長に聞く模擬議会が19日に役場で開かれました。 この日は、中学生7人が、「あいさつの響く村づくり」や「交流の場づくり」などについて質問しました。 このうち、野村明日香さんは、福祉施設の充実や職員数の増加、職場の待遇の改善について対策があるか質問しました。 唐木一直村長は「村だけで増やすことは難しいが、上伊那福祉協会や民間の施設などと連携して、全ての人が住み慣れた場所で暮らしていける地域づくりをしていきたい。みなさんも協力をお願いします」と答えていました。 模擬議会は、キャリア教育の一環で村政に興味を持ってもらうとともに、議会運営に中学生の意見を取り入れていこうと6年ぶりに開かれました。

-

伊那市内合唱団体一同に い~な音楽祭2017

伊那市内の合唱団体が一同に集まって歌声を披露する「い~な音楽祭2017」が16日、駒ヶ根市の駒ヶ根市文化会館で行われました。 音楽祭には、伊那市内の合唱サークルや高校の合唱部など、21団体、延べ500人が出演しました。 クリスマス前ということもあり、サンタクロースの帽子やトナカイの角の飾りを身に付けて歌う団体もみられました。 最後は伊澤修二記念音楽祭合唱団の「第九」で締めくくりました。 音楽祭は、市内の合唱団体同士の交流の輪を広げようと毎年開かれています。 今年は、伊那文化会館が改装工事で利用できないため、駒ヶ根市文化会館で開催されました。 音楽祭の模様は、2018年1月1日~伊那ケーブルテレビ121チャンネルで放送します。

-

ブックバンド作り募金活動

伝統行事「落穂拾い」が中止になった南箕輪中学校では米の代わりにブックバンドを作り募金活動を行っています。 15日は校舎入口で生徒会役員が募金活動を行いました。 南箕輪中学校では東日本大震災以降、被害を受けた東北の中学校に支援金を送っています。 募金をしてくれた人に落穂拾いで集めた米をお礼として渡していましたが今年は雨のため中止となりました。 生徒会では今年も支援金を送るためブックバンドを作りお礼として募金した保護者に渡していました。 ブックバンドはこれまでに図書週間などで作っていたということです。 去年は7万5,100円が集まったということで今年も多くの募金を呼びかけています。 この募金活動は19日まで行われるということです。

-

信州総文祭 上田で美術・工芸部門プレ大会

県内から、高校生たちの個性あふれる美術・工芸作品が集う全国高等学校総合文化祭「美術・工芸部門プレ大会」が上田市のサントミューゼで開かれています。 細かい部分まで書き込んでいる作品に こちらは、扉を付け、内側もキャンバスにして仕上げました。 第42回「全国高等学校総合文化祭」美術・工芸部門プレ大会は、文化系の高校生たちの祭典総文祭を盛り上げようと開かれました。 来年8月サントミューゼを会場に開かれる総文祭には、全国から400点以上の美術・工芸作品が集まる予定です。 プレ大会でも、総文祭に並ぶ作品数を展示しようと県内80校から250点あまりの作品が集まりました。 会場では、最終日17日に交流会を予定しています。 リンゴの木に見立てて描かれたこちらの大作。 交流会に集まった高校生たちがリンゴにかたどった紙に平和への願いを書き込み、貼り付けて完成させます。 信州総文祭 美術・工芸部門プレ大会は17日(日)まで上田市のサントミューゼで開かれています。 <取材:上田ケーブルビジョン>

-

伊那市で平山郁夫さんの作品展

伊那市の名誉市民で平成21年に亡くなった広島県出身の日本画家、平山郁夫さんの作品展が、14日から伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 会場には原画をもとに制作された版画40点が展示されています。 展示会は収益の一部を日本ユネスコ協会連盟が行っている東日本大震災子ども支援募金に寄付するチャリティー展として開かれました。 大阪府に本社を置く絵画展の企画会社が3年前から全国各地で行っているもので、これまで300万円ほどを寄付したという事です。 平山郁夫さんは、広島県出身の日本画家です。信州高遠の四季展で審査委員長を務めました。 日本文化の源流を求めてシルクロードを旅し、平和への祈りをテーマに制作を続けてきたという事です。 平山さんの作品のほかに東山魁夷などの作品30点も展示されています。 このチャリティー展は18日(月)まで、かんてんぱぱホールで開かれています。

-

南箕輪村中部保育園もちつき

南箕輪村の中部保育園で、もちつきが14日行われました。 この日は、地域の人から提供してもらったもち米12キロを炊きました。 年長の園児57人が代わるがわる餅をついていました。 普段から交流している地元北殿・南殿の高齢者クラブのメンバーが訪れ、園児を手伝っていました。 中部保育園では、「最近では家で餅をつくことも少なくなった。子どもたちに日本の伝統を伝えたい」と話していました。 ついた餅は、あんこやきなこをまぶして昼食で味わいました。

-

南箕輪村中部保育園もちつき

南箕輪村の中部保育園で、もちつきが14日行われました。 この日は、地域の人から提供してもらったもち米12キロを炊きました。 年長の園児57人が代わるがわる餅をついていました。 普段から交流している地元北殿・南殿の高齢者クラブのメンバーが訪れ、園児を手伝っていました。 中部保育園では、「最近では家で餅をつくことも少なくなった。子どもたちに日本の伝統を伝えたい」と話していました。 ついた餅は、あんこやきなこをまぶして昼食で味わいました。

-

学びの改革実施方針策定に向け地域懇談会

県教育委員会は県立高校の第2期再編を含めた改革の実施方針策定に向けた地域懇談会を伊那市の伊那文化会館で12日、開きました。 地域懇談会は、今回が2回目で12日は、上伊那の旧第8通学区を対象に開かれ保護者や学校教諭などおよそ200人が参加しました。 懇談会では、県教育委員会が11月に示した実施方針のたたき台や今後のスケジュールについて説明しました。 都市部の普通校の伊那北・伊那弥生ケ丘・赤穂は生徒数が520人以下、都市部の専門校の上伊那農業・駒ヶ根工業の生徒数が280人以下がそれぞれ2年連続になった場合を再編基準としています。 中山間地の辰野・高遠については、生徒数が120人以下もしくは生徒数が160人以下で卒業生の半数以上が入学している中学校がない状況が2年連続した場合としています。 出席者からは様々な意見や要望が出されていました。 県教育委員会では2021年3月までに県全体の再編整備計画を確定し、再編に着手するとしています。 また、旧通学区ごとに市町村長や、教育長、産業界から選出された人達でつくる「高校の将来像を考える地域の協議会」が設置されることになっています。

201/(火)