-

大芝でメロンの出荷始まる

南箕輪村大芝の水耕ハウスではメロンの出荷が始まっています。 生産組合のハウスでは秋から初夏にかけていちごを、今の時期はメロンを栽培しています。 今年は春先の寒さで出荷の遅れが心配されていましたが、6月以降の暑さで玉伸びもよく糖度も高いということです。 栽培しているのは皮にネットがかかるアールスメロンという品種です。 8つのハウス80アールのうち10アールほどで栽培していて、今年は例年並みの1500玉の出荷を見込んでいます。 収穫したメロンは、丁寧に磨いて重さを量り箱詰めされます。 このメロンは、南箕輪村の直売所やJA上伊那のファーマーズあじ~いななどで1玉1000円から販売しています。 メロンの出荷はこれからお盆にかけてピークを迎え、8月下旬頃まで行われることになっています。

-

べとリンピック~2013夏の陣~

泥の中でスポーツを楽しむ「べとリンピック2013夏の陣」が4日、南箕輪村田畑の田んぼで開かれました。 4日は、上伊那から子どもと大人合わせておよそ100人が参加しました。 べとリンピックは、NPO法人南箕輪わくわくクラブなどが主催したもので、今回で13回目です。 今日行われた競技のうち、べとバレーボールには、4チームが参加し、泥の中でバレーボールを楽しんでいました。 わくわくクラブでは、「自然の中で泥に親しむことで、地元に愛着をもってもらいたい」と話していました。

-

泥の中でスポーツ楽しむ「べとリンピック」

泥の中でスポーツを楽しむ「べとリンピック2013夏の陣」が4日、南箕輪村田畑の田んぼで開かれました。 この日は、上伊那から子どもと大人合わせておよそ100人が参加しました。 べとリンピックは、NPO法人南箕輪わくわくクラブなどが主催したもので、今回で13回目です。 この日に行われた競技のうち、べとバレーボールには、4チームが参加し、泥の中でバレーボールを楽しんでいました。 わくわくクラブでは、「自然の中で泥に親しむことで、地元に愛着をもってもらいたい」と話していました。

-

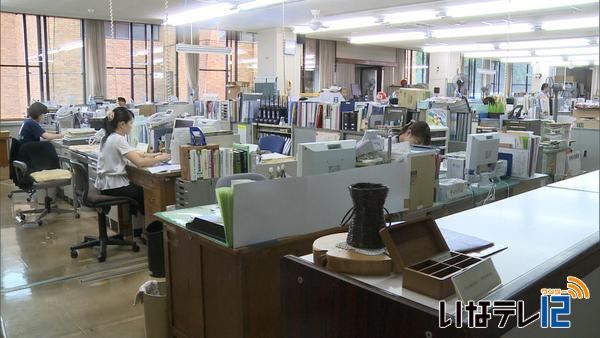

南箕輪村役場職員定数10人増へ

南箕輪村は人口増加にともない役場職員の業務が増しているとして職員の定数を10人増とする条例改正案を村議会9月定例会に提出します。 これは5日村役場で開かれた村議会全員協議会で報告されたものです。 条例で定められた村の職員数は、141人で今年7月1日現在、派遣を除き139人となっています。 条例改正案では保育士5人を含む職員数10人増の151人としています。 村職員は35歳から44歳までの職員が全体の46%を占めていて20年後には大幅な減少が見込まれることから計画的な採用を実施していきたいとしています。 村全協では他に有害鳥獣からの農作物などの被害防止や村猟友会の会員減少を抑えることを目的とした村鳥獣被害対策実施隊設置と子ども子育て支援事業の策定を行う審議会設置の条例改正案が報告されました。 これらは村議会9月定例会に提出されます。

-

県伊那技専で見学会

機械加工や情報処理技術などの職業訓練をしている南箕輪村の伊那技術専門校で2日見学会が開かれました。 見学会には、来年春に卒業を控える高校生ら5人が訪れ、説明を聞いたり、校内を見学しました。 伊那技術専門校は、高卒者など若年層を中心とした技術の習得や離・転職者の就職支援、在職者のスキルアップを行う県の施設です。 2年制のメカトロニクス科と情報システム科、6ヶ月の機械科があります。 来年度の募集定員は、メカトロニクス科20人、情報システム科が10人、機械科は、4月入校10人、10月入校10人となっています。 見学者のうち3人の高校3年生は、興味深そうに見学していました。 上伊那地域の工業出荷額は、県内3位でものづくりの集積地です。 伊那技術専門校の在職者対象の6か月の機械科は特に企業側からのニーズが高いということです。

-

島﨑洋路さんの講演会

「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞した、伊那市の島崎洋路さんの講演会が1日、いなっせで開かれました。 講演は伊那市や上伊那地方事務所などが主催したもので、林業関係者や信州大学農学部の学生など、およそ80人が話を聞きました。 島崎さんは元信州大学教授で、長年森林整備について研究をしてきました。 今年5月には公益社団法人国土緑化推進機構が、顕著な功績があった人に送る、「みどりの文化賞」を長野県内で初めて受賞しました。 1日はこれまで取り組んできた森林の整備方法などの話をしました。 島崎さんは「森林整備は結果が出るまで長い年月が必要だが、素人でも細い木を斜面に沿って列状に間伐する「列状間伐法」や、残す木に最初から印をつけて間伐する「保残木マーク法」で整備した山は確実に元気になる」と話しました。

-

南中生徒が被災地へ出発

南箕輪村の南箕輪中学校の生徒有志は、1日朝、東日本大震災の被災地・宮城県南三陸町でボランティア活動をするため、現地に向け出発しました。 午前6時。中学校前には、被災地に向かう生徒や見送りの保護者の姿が見られました。 南箕輪中の生徒は、1日から、2泊3日の日程で、宮城県南三陸町でボランティア活動を行ないます。 学校が、生徒に参加を呼びかけたところ、70人を超える希望者があり、抽選で41人が決まりました。 交通費や宿泊費は、村が補助します。 去年の南箕輪中の文化祭では南三陸町で住民に避難を呼びかけ続け津波の犠牲となった役場の女性職員を追悼するための歌「あなたへ」を全校合唱しました。 この曲を歌い被災地でライブ活動などを行なっているシンガーソングライターうーみさんのCDジャケットに、南箕輪中学校の文化祭ステージの絵が採用されたことなどが縁で被災地と交流が始まりました。 南箕輪中の生徒の合唱は、去年、南三陸町の仮設住宅にすむ人たちのコンサート会場でも流れました。 50年以上続く伝統行事「落ち穂拾い」で集めた米も被災地に送りました。 こうしたつながりから、今回、南三陸町を訪れ、ボランティア活動をすることになりました。 1日朝、現地に向かうバスには、被災地に届ける野菜などのほか、ボランティアに使う草取り鎌も乗せられていました。 現地に問い合わせたところ仮設住宅の草取りをして欲しいとの要望があったからです。 被災地には、メッセージカードや花の種も届けます。 生徒達は、出発式を行い、代表の生徒が「中学生としてできることをやりましょう」と話していました。 生徒達を乗せたバスは、600キロはなれた南三陸町へと出発しました。 生徒達は、南三陸町でボランティア活動や、現地の人々と交流し、3日に村に帰る予定です。

-

村営農センター 園児にスイートコーンプレゼント

南箕輪村営農センターは、地産地消の推進と野菜の消費拡大を目的に、村内5つの保育園にスイートコーンをプレゼントしました。 このうち南部保育園には、営農センターの宮下勝美会長や生産者の木下尊英さんらが訪れ、園児と職員全員分の125本をプレゼントしました。 これは、村でとれた野菜を幼児期から食べてもらうことで地産地消につなげていこうと4年前から行っているものです。 おやつの時間に味わうために、年長園児43人が125本全ての皮を剥いていました。 営農センターでは、5つの保育園に合わせて580本のスイートコーンを贈ったということです。

-

夏休み ラジオ体操教室

南箕輪小学校は、25日終業式があり子どもたちは26日から夏休みです。 夏休みといえば、朝のラジオ体操です。 南殿区では、夏休みのラジオ体操初日となった26日、コミュニティーセンターでラジオ体操教室を開かれました。 子どもや保護者80人が参加しました。 講師は、南殿在住の松崎由紀子さんです。 地区のPTAが、子どもたちに体操に真剣に取り組んでもらい、保護者にも運動不足を解消してもらおうと開きました。 松崎さんは、体操のポイントを紹介しながら「この体操は、おなかに力を入れましょう」などと子どもたちに指導していました。 夏休みのラジオ体操は、29日から8月19日までの土日とお盆を除く毎日、午前6時30分から行われます。

-

第51代会長に三澤岩視さん

青少年育成事業や献血、献眼の奉仕活動を行っている伊那ライオンズクラブの第51代会長に株式会社テクミサワ会長の三澤岩視さんが就任しました。 三澤さんは、75歳。 任期は、7月1日から来年の6月30日までの1年間です。 幹事には株式会社アベニュー会長の伊藤巻廣さん、会計は、南箕輪村の有限会社小野田製作所部長の今井和貴さんがつとめます。 今年度も献血、献眼事業やフィリピン支援に取り組んでいくとしています。

-

南箕輪村消防団第3分団第1部 県大会に向け練習に熱

南箕輪村消防団第3分団第1部は、来月4日に長野市で開かれる長野県消防ポンプ操法大会に出場します。

団員らは、大会に向け早朝から練習に励んでいます。

今朝は、大芝の湯駐車場に団員が集まり大会に向け動きの確認などを行っていました。

第3分団第1部は、今月14日に開かれた上伊那消防ポンプ操法大会のポンプ車の部で、基準タイムを上回るスピードと正確な規律で減点を最小限に抑え、県大会出場の権利を手にしました。

村のポンプ車操法の部での優勝は8年ぶりです。

県大会出場を決めた後も週5回朝5時から練習を行っていて、選手達は県大会でもいい成績を残したいと話します。

長野県消防ポンプ操法大会は、来月4日に長野市で開かれます。 -

インターハイ卓球で活躍誓う

南箕輪中学校卒業後、卓球部員として松商学園に進学した、伊藤力斗君が今月末から福岡県で開かれるインターハイに県代表として出場します。

伊藤君は松商学園卓球部の2年生。

県高校総体卓球の男子シングルスで優勝し県代表としてインターハイへの初出場を決めました。

南箕輪村に住む伊藤君は小学生の頃から卓球をはじめ、これまで多くの試合で優秀な成績を残し、南箕輪中学校卒業後は、卓球の強豪、松商学園に進学、寮生活を送っています。

松商は卓球男女団体、女子シングルス、男女ダブルスでも県代表になっていて全国での上位を目指します。

インターハイ卓球は28日から福岡県で開催されます。 -

ベスト8かけ熱戦 弥生・上農敗れる

夏の全国高校野球長野大会。22日は県内4球場でベスト8進出をかけ熱戦が繰り広げられました。

上伊那勢はシード校伊那弥生ヶ丘と初のベスト8進出を目指す上伊那農業高校が登場しました。

このうち諏訪湖スタジアムの第2試合、伊那弥生ヶ丘高校は田川と対戦しました。

弥生は初回、田川の3番清水にレフトスタンドに運ばれ1点を先制されます。

1点を追いかける弥生は3回ヒットなどで1塁3塁とすると内安打の間に1点さらにスクイズで逆転に成功します。

しかし4回表エース登内のファーストへの悪送球で一点さらに内野ゴロの間にもう一点を追加され逆転されます。

田川に2点を追加され5対2で迎えた最終回、弥生は この回先頭の野々村がヒットで出塁します。

しかしその後が続かず、5対2で田川に敗れシード校伊那弥生ヶ丘が姿を消しました。

県営上田野球場で行われた上伊那農業対上田西は1対6で上伊那農業が敗れ、上伊那勢はこの大会、勝ち残っているチームはなくなりました。 -

西部保育園 園児がブルーベリー狩り

南箕輪村の西部保育園の園児は22日、南箕輪村田畑の農園でブルーベリー狩りをしました。

この日は、年中年長園児44人が田畑にある白鳥光徳さんの農園を訪れ、ブルーベリー狩りを楽しみました。

これは南箕輪村営農センターが地元の農産物を食べて知ってもらおうと去年から行っているものです。

園児らは食べ頃になった実を摘んで味わっていました -

伊那インターで事故防止よびかけ

19日から夏の交通安全やまびこ運動が始まりました。

子どもと高齢者の交通事故防止を運動の基本に、4つの運動の重点が掲げられています。

運動初日の19日は、県内一斉に街頭啓発が行われました。

中央道伊那インターチェンジでも伊那市や南箕輪村の安全協会や伊那警察署などから100人が出て、ドライバーに交通安全を呼び掛けていました。

夏の交通安全運動は、25日までの1週間で、子どもと高齢者の交通事故防止が運動の基本です。

通学路・生活道路の安全確保と歩行者保護の徹底、全ての座席でのシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、自転車の安全利用の推進、飲酒運転の根絶が運動の重点です。

今年のこれまでの伊那警察署管内での交通死亡事故は、箕輪町で3件、辰野町で1件の4件で、去年と同数です。

伊那警察署の青木辰夫署長は、「これ以上死亡事故を出さない、出せない状況。今日を契機に夏を乗り切り、秋、冬とゼロで乗り切っていきたい」と話しています。 -

南箕輪南部小の職員が160万円余を着服

南箕輪村の南部小学校に勤務する女性職員が2年間に渡り給食費160万円余りを着服していた事が分かりました。

18日は、南箕輪村民センターで、記者会見が開かれ、村教育委員長などが謝罪しました。

村の顧問弁護士によると、旧食費を着服していたのは、南部小学校の会計を担当していた39歳の女性事務職員です。

平成23年6月から、平成25年6月までの2年間にわたり、163万5915円を着服していました。

これは、学校に勤務する村職員の給食費のほか、銀行振り込みでなく直接学校に持ち込まれた児童の給食費などです。

食材を納入していた業者から入金がないという知らせをうけ7月2日から学校が調査をはじめ、11日に女性職員が、着服していた事を認めました。

夫の借金の返済や住宅ローンの返済に充てていたということです。

着服していた金額については、22日までに家族が全額返還する予定で、実害はないことから、南箕輪村教育委員会では、刑事告訴はしない方針です。

女性は県職員で、処分については県が今後決めるということです。

村教育委員会では、監査などのチェックに甘さがあったとして、年に2回監査を行うなど体制を強化し、再発防止に努めたいとしています。 -

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

各市町村の大会で優勝した消防団チームが出場して上伊那1位を決める上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が14日に伊那市役所西側駐車場で開かれました。

各市町村のゆるキャラも応援にかけつけた上伊那大会。

ポンプ車操法の部には、7チーム、小型ポンプ操法の部には8チーム、ラッパ吹奏の部には8チームが出場しました。

競技の結果ポンプ車操法の部は、南箕輪村が優勝、準優勝は辰野町、3位は駒ヶ根市でした。

小型ポンプ操法の部は、辰野町が優勝、準優勝は、駒ヶ根市、3位は飯島町でした。

ラッパ吹奏の部は、辰野町が優勝、準優勝は駒ヶ根市、3位は伊那市でした。

それぞれの優勝チームは、8月4日に長野市で開催される県大会に出場することになっています。 -

南宮神社で御鹿奉納神事

箕輪町の箕輪南宮神社で、鹿の頭に見立てた飾りをかぶった子どもたちが境内をまわる御鹿奉納神事が14日行われました。

御鹿奉納神事は、450年前から伝わる神事です。

天竜川をはさんで東側の福与、福島と西側の大泉、大泉新田、大萱、富田の「富・大・福」の文字が付く伊那市、箕輪町、南箕輪村の地区が毎年交互に担当して行います。

今年は、西側地区の担当でした。

鹿頭をかぶった子どもの行列は境内の中央を大きく空けて、左回りに三回廻ります。

箕輪町誌によりますと、その昔雨乞いのお礼として鹿を神様に献上した事が、この神事の基になっているといことです。

この神事が終わると、引き続き御神体遷座の神事が行われました。

建御名方命を神輿に乗せて、三日町の南宮神社秋宮に遷座されます。

42歳の厄年の男性たちが区内を曳航します。

この時だけ、無病息災を祈り神輿の下をくぐることができます。

御神体は、12月27日の夜中に秋宮から春宮の箕輪南宮神社に再び遷座され、これは御神渡りの儀式と呼ばれています。 -

南箕輪村北部保育園で夏祭り

南箕輪村の北部保育園で、12日、夏祭りが行われました。

北部保育園では、毎年この時期に夏祭りを行っています。

1日かけてさまざまなイベントを行い、午後は保護者も参加してお店やさんごっこが行なわれました。

園内には、アイスクリーム屋さんや、宝すくい、もぐらたたきなど6つのブースが設けられ、こども達からは歓声があがっていました。 -

ノルディックウォーク体験講座

スキーのストックのようなポールを両手に持って歩くスポーツ、ノルディックウォークの体験講座が7日、南箕輪村の大芝高原で開かれました。

講座には、村内に住む26人が参加しました。

ノルディックウォークは、年齢や性別を問わず楽しめるスポーツで、一般的なウォーキングと異なり全身の筋肉を鍛えることができるとされています。

7日は、全日本ノルディック・ウォーク連盟インストラクターの内藤武彦さんを講師に招き、ポールの持ち方や効果的な歩き方を教わりました。

内藤さんは「人と話しながら歩くことができる早さがベスト。気軽にできる運動として続けて欲しい」と話していました。 -

東日本大震災 避難者交流会

東日本大震災で伊那市などに避難している人たちの交流会が7日、南箕輪村で開かれました。

これは、避難して生活する人たちの交流の場にしようと被災者を受け入れている4市町村が開いたもので、今回が3回目です。

7日は、伊那市、辰野町、南箕輪村、宮田村に避難している11世帯29人が参加しました。

この地域に避難してきたのは福島県や宮城県の人がほとんどです。

交流会では、南箕輪村のイメージキャラクターまっくんと記念撮影をしたりグループに別れて大芝公園内を散策したりしていました。

昼食の時間には、参加者全員が集まり近況報告などをして交流していました。

南箕輪村では、「顔を合わせる機会も数少ないので、こうした会で親睦を深めてもらえればうれしい」と話していました。 -

南箕輪村七夕とうろう祭り

南箕輪村の大芝屋内運動場で6日、七夕とうろう祭りが行われました。

イベントには、村内の保育園や小学校、公民館学級などからおよそ250基のとうろうが設置されました。

とうろうは、段ボールと和紙で作られていて、1つひとつに願い事や好きな絵が書かれています。

生憎の雨で室内での開催となりましたが、訪れた人はロウソクの光が織り成す幻想的な雰囲気を楽しんでいました。 -

農業クラブ連盟 県大会

農業高校などの生徒が加盟している農業クラブ連盟の県大会が6日南箕輪村の上伊那農業高校で開かれました。

大会には県内の農業高校など12校からおよそ300人が出場しました。

大会は一年間の学習の成果を発表する場として長野県学校農業クラブ連盟が開いているものです。

6日は測量技術の競技、意見発表、プロジェクト発表、クラブ活動発表の4つの大会が開かれました。

このうち、プロジェクト発表の環境区分には、上農高校の生物科学科の生徒4人が出場しました。

このグループは国の希少野生植物に指定されているアツモリソウの培養にとり組んでいて、培養中に発生するカビの繁殖を納豆菌を使って防ぐ試みを発表しました。

生徒は今年3月から5月にかけて行った実験の結果を発表し、「植物バイオテクノロジーの可能性をさらに広げていくために研究を重ねていきたい」と話していました。

それぞれの大会の最優秀校が上位大会に出場することになっていて、上農高校は上位大会進出はなりませんでした。 -

七夕集会

7日の七夕にあわせて各地の保育園で七夕にちなんだ行事が5日行われました。

このうち南箕輪村の中部保育園では七夕集会が開かれました。

南箕輪村の中部保育園は、7日が日曜にあたるため、一足早く5日に七夕集会を開きました。

園児たちが願いごとを書いた短冊を飾りつけた大きな飾りを前に歌を歌い、子どもたちが願いごとを発表しました。

「青いくるまが欲しい」

「アンパンマンになりたい」

「かけっこが早くなりたい」

などと発表していました。

全員で七夕にちなんだアニメーションを見たあと、保育士が彦星や織姫、牽牛に扮して登場すると会場は子どもたちの歓声に包まれていました。 -

神子柴農地・水・環境保全会 春日街道沿いに花の苗植え

農地や農業用水路の環境保全に取り組んでいる、南箕輪村の神子柴農地・水・環境保全会は、2日、春日街道沿いに花の苗を植えました。

この日は、保全会を構成している、上伊那農業高校の生徒や、神子柴の地区社協、アクセス道路をきれいにしよう会のメンバーなどが、春日街道沿いにマリーゴールドの苗を植えました。

保全会が発足した去年からの取り組みで、今年は240mに800本の苗を植えました。

荒廃農地を増やさないように地域住民が共同で環境保全に取り組んでいて、植栽作業もその一環です。

マリーゴールドは、7月中旬から、白、黄色、オレンジの3色の花が咲始め、8月中が見頃だということです。 -

南箕輪村戦没者慰霊祭

南箕輪村の戦没者の霊を慰める戦没者慰霊祭が、7日、村公民館で行われました。

慰霊祭には、戦没者の遺族など80人が出席しました。

式では、まず、戦没者に黙祷が捧げられました。

慰霊祭は、毎年、村社会福祉協議会と村が共催しています。

南箕輪村社会福祉協議会の孕石 勝市会長は、「悲しみの歴史を繰り返す事のないよう固く誓う」と挨拶しました。

参列者は日清・日露・太平洋戦争で命を落とした170人余りの戦没者に花を手向けていました。

山口 一男 遺族会会長は、「憲法や歴史観の見直し、防衛軍の創設など政治課題があるが、いつか来た道をたどることは絶対にないように恒久平和の心を大切にしたい」と話していました。 -

有印私文書偽造、重婚などで懲戒免職 刑事告発

伊那消防署の31歳の職員が妻に無断で離婚届けに署名捺印し、さらに違う女性と婚姻届を提出し重婚状態にあったことなどがわかり、伊那消防組合は、4日この職員を懲戒免職処分とし、警察に告発しました。

4日いなっせで開かれた記者会見で、伊那消防組合消防本部の伊藤清消防長らが事件の概要を説明しました。

懲戒免職となった31歳の男性職員は、平成22年頃から別の女性と不倫関係にあり、今年1月21日に妻に無断で離婚届けに署名捺印し市役所に提出していました。

4月10日に調停で離婚無効となりましたが、4月5日に別の女性と婚姻届を提出。

この女性と5月10日に離婚するまで1か月間にわたり重婚状態となっていました。

伊那消防組合は、4月10日に職員の苗字が変わっていることに気づき、本人に確認したところ事実を認めたということです。

有印私文書偽造、重婚罪などで伊那消防組合は、地方公務員法に基づきこの職員を今日付けで懲戒免職処分とし、伊那警察署に告発しました。

監督・指導責任として、伊藤消防長ら3人が厳重注意などの処分となっています。

この職員は、119番通報を受信する通信指令員として勤務していました。

職員は、「公務員としての自覚が足りなかった。深く反省している。」と話しているということです。 -

信大ミツロウキャンドル作り

7月7日の七夕に合わせて1日、南箕輪村の信州大学農学部でミツロウのキャンドル作りが行われました。

ミツロウのキャンドル作りは伊那市荒井のミツロウキャンドル専門店ワイルドツリーが開いたもので、今年で2回目です。

この日に使ったミツロウはワイルドツリーがオーストラリアから輸入したものです。

凧糸にロウを少しだけ付けて、固まってできた芯の先に画鋲を付けてビンの中に置きます。

最後にロウを流し込んだらミツロウキャンドルの完成です。

このイベントは七夕に合わせて開かれ、参加した人は願い事を書いていました。

キャンドルは、火を灯すとハチミツの甘い香りが広がるということです。 -

南箕輪村 原副村長就任式

南箕輪村の新しい副村長に選任された原茂樹さんの就任式が1日、役場で行われました。

原さんは神子柴在住の55歳で、昭和56年に役場に入り、平成20年からは産業課長を務めていました。

原さんは「村長の補佐となり、風通しの良い職場を目指して職員の皆さんと一丸となって頑張っていきたい」と挨拶しました。

唐木一直村長は、「各事業を見極めてもらい的確な判断をお願いしたい」と話しました。

副村長の任期は、7月1日から平成29年6月30日までの4年間となっています。 -

優勝ポンプ車第6分団、小型第4分団、ラッパ第5分団

箕輪町消防団と南箕輪村消防団のポンプ操法大会が30日開かれ、各部門の優勝チームが決まりました。

箕輪町役場で開かれた大会には、町内6つの分団から24チームが参加し、日頃早朝から積んできた練習の成果を発揮していました。

自動車ポンプの部ではキビキビとした動作でホースを延長し的をめがけて放水していました。

結果、自動車ポンプの部は、去年県大会で優勝している南小河内、北小河内・長岡の第6分団が優勝。

小型ポンプの部は木下の第4分団が、ラッパ吹奏の部は、三日町・福与の第5分団が優勝しました。

222/(日)