-

南箕輪村強靭化計画策定へ

南箕輪村は、地震などの大規模災害に備えて強靭な行政機能や地域社会をつくるため、国が進める強靭化計画の策定を進めています。

12日は、村役場で南箕輪村議会全員協議会が開かれ、村強靭化計画についての報告がありました。

計画は、防災減災を進める国の国土強靭化基本法に基づき策定するもので、主に取り組むべき事項として、人命の保護や迅速な救助・救急活動の実施、行政機能や通信機能の確保など7つを挙げています。

村では、2月1日から15日までパブリックコメントを募集し、寄せられた意見を参考に県に報告した上で、今年度中の策定を目指すとしています。

-

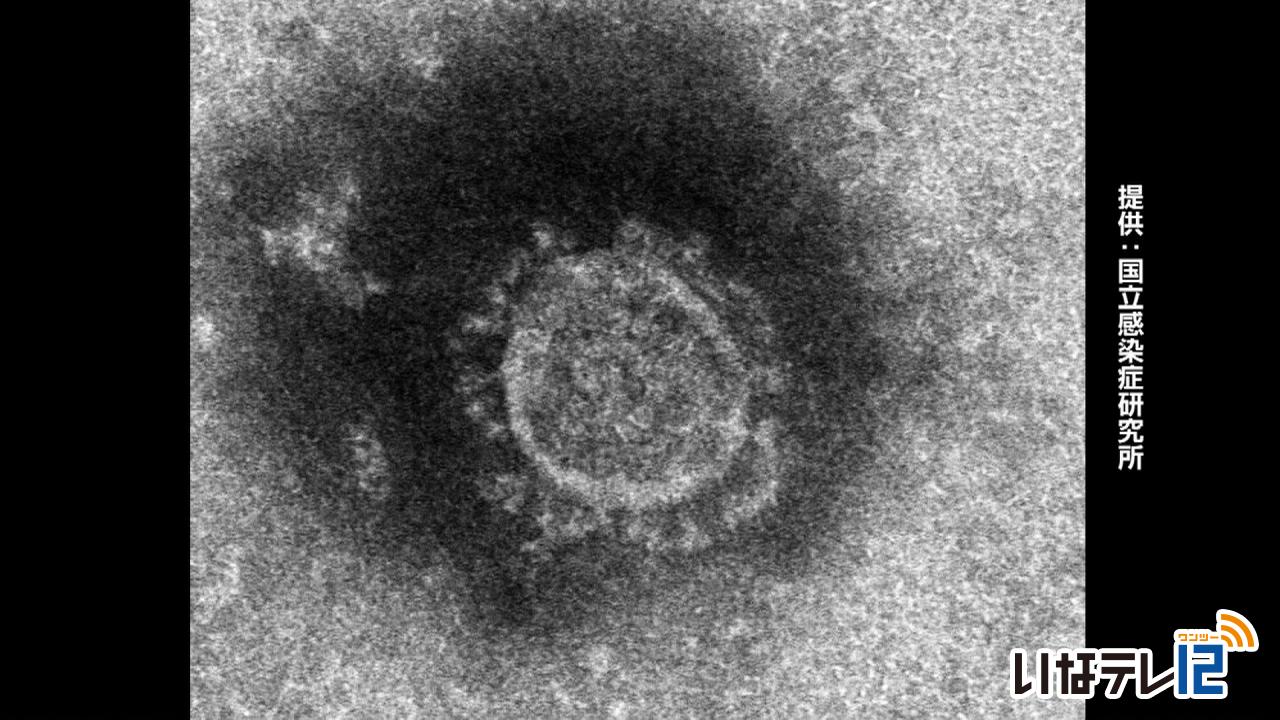

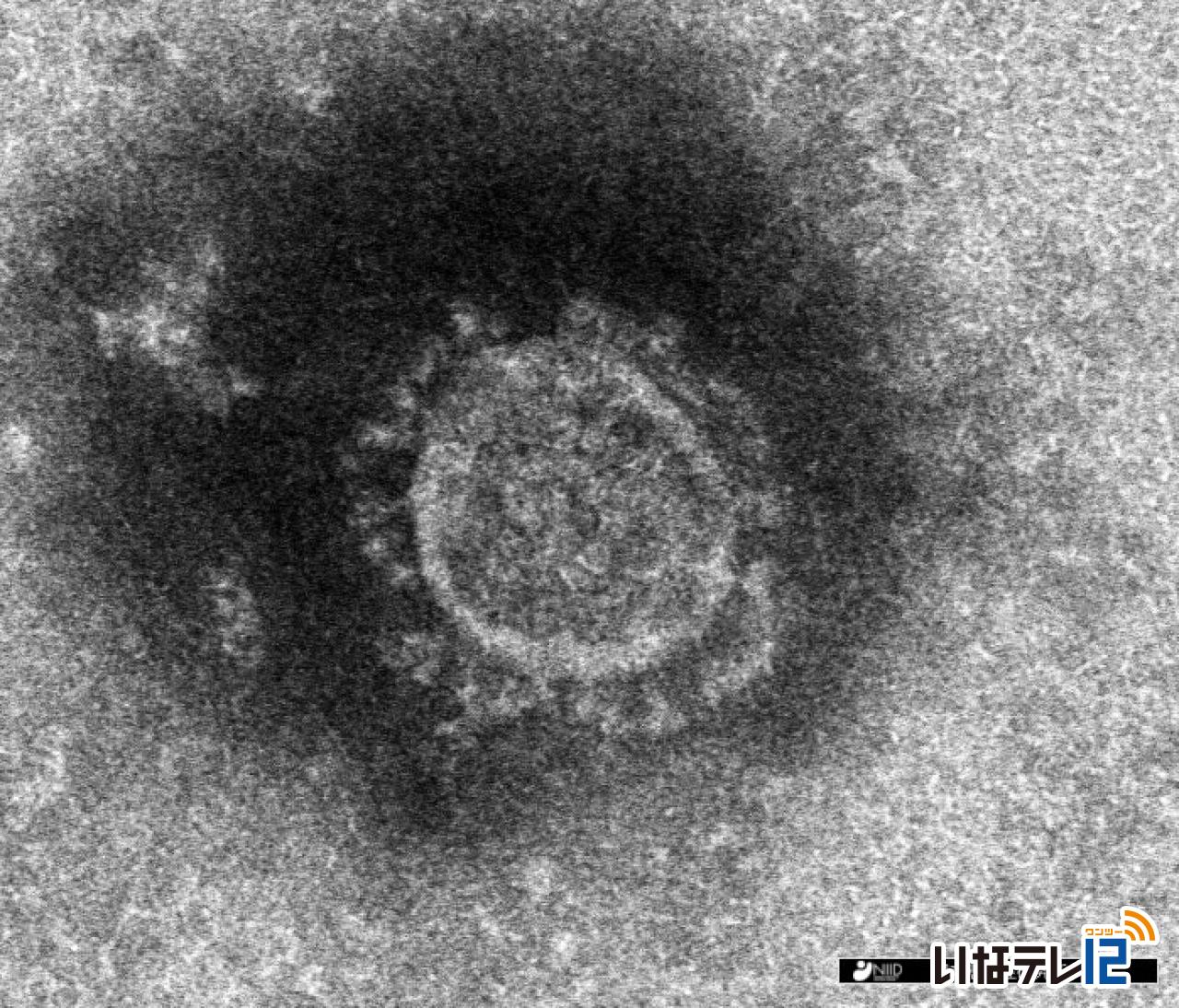

県内で79人 新型コロナ感染確認

長野県内で7日、新たに南箕輪村の70代自営業の男性1人を含む過去最多の79人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。

最も多かった6日の50人を29人上回り3日連続で過去最多を更新しました。

長野県の発表によりますと感染が確認されたのは、南箕輪村の70代自営業の男性1人のほか佐久保健所管内32人、松本保健所管内23人、上田保健所管内6人、諏訪保健所管内6人、大町保健所管内2人、長野保健所管内2人です。

長野市は7人です。

7日午後4時現在県内で感染が確認されたのは1,433人で入院しているのは163人、死亡したのは18人です。

-

ニュース振り返り 南箕輪村の主な出来事

伊那ケーブルテレビでは伊那市、箕輪町、南箕輪村の今年1年間の主な出来事を振り返っています。

最終日の28日は、南箕輪村です。

南箕輪村でも、新型コロナウイルスの影響を受けた1年となりました。

●南箕輪村独自の新型コロナ対策に関する事業費は、2億5,780万円で、村民1人あたり2,000円分の地元応援商品券を発行したり、県外から帰省を自粛している村出身の学生に、村の特産品を詰めた生活応援便を発送しました。

新型コロナ感染拡大の影響で、大芝高原まつりが中止となり、来年1月に予定していた成人式は8月に延期となりました。

そんな中、新型コロナの影響を受けた飲食店の売り上げ向上につなげようと大芝高原でテイクアウトフェスが開かれたり、医療従事者を元気づけようと、上伊那農業高校の生徒が伊那中央病院に花の苗を贈りました。

●南箕輪村の唐木一直村長は、4期目の任期満了となる来年4月で引退し、次の村長選には立候補しないことを明らかにしました。

任期満了に伴う村長選は来年4月6日告示で、11日投開票です。

●南箕輪村久保の石吾瞳さんが、既婚者を対象にしたミセスジャパンコンテスト長野県大会のヤング部門でグランプリを受賞しました。

41歳の石吾さんは、夫と2人の子どもの4人暮らしで、CMなどに出演するモデルを務めています。

●南箕輪村を拠点に活動するバレーボール男子Vリーグ1部、VC長野トライデンツが、11月29日に松本市総合体育館で開かれたホームゲームで今シーズン初勝利をあげました。

なお、伊那ケーブルテレビでは来年1月8日と9日に伊那市のエレコムロジテックアリーナ伊那市民体育館での試合を生中継します。

●南箕輪村の小中学校と保育園の給食に使用される米が、農事組合法人まっくんファームや地元農家がつくっているコシヒカリ「風の村米だより」になりました。

南箕輪村の今年1年の主な出来事を振り返りました。 -

関崎さんマイプロジェクトアワードで県知事賞

南箕輪村の上伊那農業高校コミュニティデザイン科グローカルコースの2年生の関崎茉莉さんが、高校生独自の課題研究の発表の場、マイプロジェクトアワード2020長野県サミットで最高賞となる県知事賞を受賞しました。

28日は、上農高校で伊藤和巳校長から表彰状が伝達されました。

マイプロジェクトアワードは、自分が学んでいることや、興味関心のあることをプレゼンテーションする大会で、全国16か所で地方大会がオンラインで開かれました。

関崎さんはベジタリアンで、友人と食事を摂るときに肉が食べられないことなど、本人が抱える悩みや葛藤などを発表したということです。

10分間のプレゼンテーションを3回行い、見事県知事賞を受賞、全国大会出場を決めました。

伊藤校長は、「全国でも自分の力を信じて頑張ってほしい」と激励していました。

全国大会は、3月20日から3日間、オンラインで開かれます。 -

南箕輪村消防団 操法大会取りやめ

南箕輪村消防団は来年度以降のポンプ操法大会・ラッパ吹奏大会を取りやめ上伊那の大会に出場しないことを決めました。

23日南箕輪村役場で開かれた村消防委員会で承認されたものです。

団員の負担を軽減し、団員の確保につなげるもので今後の大会の開催については団員の意向もふまえて判断するとしています。

上伊那ではこれまでに辰野町、箕輪町、中川村の消防団が大会の取りやめを決めています。

上伊那消防ポンプ操法ラッパ吹奏大会は今年は新型コロナウイルスの影響で中止しました。

来年の大会については今後検討するということです。

-

村観光協会と商工会が村内店舗にコロナ対策呼び掛け

新型コロナウイルスの感染が上伊那地域でも拡大していることを受けて、南箕輪村観光協会と村商工会は21日、村内の宿泊施設や飲食店などに感染症対策を徹底するよう呼び掛けました。

この日は、村観光協会の唐木一直会長や、南箕輪村商工会の堀正秋商工会長らが神子柴のホテル、ルートイン伊那インターを訪れ、新型コロナ対策の取り組み状況を確認したり、感染防止ガイドラインを周知しました。

ルートイン伊那インターでは、フロントに飛沫感染防止のパーテーションを設置したり、従業員は出勤前に体温チェックをするなど、感染防止対策を行っているということです。

また、宿泊客が利用する朝食会場では、人数に応じて料理を小分けにしたり、利用者にはマスクと手袋の着用を促すなどの対策も行っているということです。

一行はその後、アクセス沿いにある飲食店「まことおあがり亭」を訪れました。

この店では、テープで来店客にアルコール消毒を促したり、テーブルに食事中以外はマスクの着用を呼び掛ける札を設置するなどの対策をしていました。

また、本来は10人用の宴会席は4人用として席の数を減らし、互い違いにするなどの対策も行っているということです。

長野県の発表によると、南箕輪村を含む伊那保健所管内では21日現在、71人の新型コロナウイルスへの感染が確認されています。

村内の店舗を訪れた村観光協会と商工会では「しっかりとした対策が取られていた。引き続き感染防止に努めてもらいたい」と話していました。

-

土器のレプリカ展示

県宝に指定されている南箕輪村から出土した土器のレプリカの展示が18日から村図書館で始まりました。

展示は、村にある文化財を知ってもらおうと開かれているものです。

展示されているうちの一つ「装飾絵画文浅鉢形土器」です。

平成7年に久保の上ノ平遺跡から出土したもので、縄文時代中期のものだということです。

村で出土した土器4点が平成30年9月に県宝に指定されました。

指定を受け村では、文化財の保護などを目的に3点をレプリカとして今年度製作しました。

レプリカに関する事業費はおよそ430万円となっています。

展示に合わせて、文化財の資料や村史などのコーナーも設置しました。

23日は、夜の展示を計画していた通常とは異なる楽しみ方ができるということです。

県宝土器の展示は、25日まで南箕輪村図書館で開かれています。

-

伊那市が信大生に応援便

伊那市は、コロナ禍で親元を離れ生活を送る信州大学の学生を応援しようと特産品の詰め合わせを16日贈りました。

16日は、市の職員が南箕輪村の信州大学農学部の学生に特産品の詰め合わせを手渡しました。

伊那市では、新型コロナ感染拡大防止のため帰省ができない県外在住の学生に対し特産品を贈る「生活応援便」を11月に行いました。

今回は、伊那市外出身で市内に住む農学部の学生を対象に申し込みを受け付けました。

対象となるおよそ200人の学生のうち100人から申し込みがあったということです。

応援便は、2種類の中から好きなものが選べます。

一つは、お米セットで、米とレトルトカレー、炊き込みご飯などが入っています。

もう一つは、簡単調理セットで、五平餅やそば、みそ汁などが入っています。

それぞれに白鳥孝伊那市長のメッセージが添えられています。

応援便の引き渡しは23日にも行われることなっています。

-

上伊那農業高校 GLコースの生徒がザザムシ漁を体験

ザザムシを使った商品の開発を目指す南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、14日、天竜川でザザムシ漁を体験しました。

14日は、上農高校のコミュニティデザイン科グローカルコースの2年生およそ20人が、伊那市山寺の天竜川右岸でザザムシ漁を体験しました。

ベテラン漁師で中央の中村昭彦さんから、漁の方法や道具の説明などを受けていました。

グローカルコースは、ザザムシを使った商品の開発を目標に活動しています。

この日獲ったザザムシは、放課後に茹でて冷凍し、21日の月曜日に県の研究機関で粉末にする計画です。

その後、大腸菌など菌類の検査を行い、具体的に商品化に向けて動き出します。

グローカルコースでは、伊那谷をPRする商品の開発やデザイン、マーケティングなどを行うNPO法人「MIRAINAカンパニー」を、今年度中に設立する計画です。 -

世相を表す変わり雛 コロナ関連多く

今年1年の世相を表す変わり雛の展示が10日から南箕輪村神子柴の岩月人形センターで始まりました。

今年は新型コロナウイルス関連のものが多く並んでいます。

変わり雛は6種類が並びそのうち4種類が新型コロナウイルス関連です。

たたき上げ総理雛。菅義偉内閣総理大臣と真理子夫人です。

地縁、血縁がないところから国のトップになった苦労人ということで作られました。

最年少二冠雛。藤井壮太さんと出身地の愛知県瀬戸市の瀬戸焼をPRする女性です。

新しい生活様式雛。飛沫防止のパネルをはさんで男女が並んでいます。

GOTO雛。感染対策を行いつつ経済活動に元気を取り戻そうと行われていますが賛否両論あります。

医療従事者に感謝雛。ブルーインパルスも空から応援しました。

新型コロナと戦う医療従事者への感謝の雛です。

リモート雛。在宅勤務によるリモート会議やリモート飲み会などが感染防止対策として広まりました。

変わり雛は岩月人形センターが毎年年末に展示しています。

制作の基本コンセプトは日本人や国内の出来事をモチーフとし事故や事件など不幸な出来事はテーマにしていないということです。

この変わり雛は来年3月3日まで飾られています。 -

小坂氏 立候補の意向固める

任期満了に伴う来年4月の南箕輪村長選に無所属新人で村議会副議長の小坂泰夫さんが立候補する意向を固めました。

小坂さんは現在53歳。

神奈川県出身で信州大学農学部を卒業後、村職員となりました。

2003年に村議会議員に立候補し初当選、現在5期目で副議長を務めています。

小坂さんは「コロナ禍による苦しみを乗り越える道筋を探りだし必要な改革を示していきたい」として年明けに正式に立候補を表明することにしています。

村長選については現職の唐木一直村長が引退を表明しています。

立候補を表明している人はほかにいません。

任期満了にともなう村長選は来年4月6日告示、11日投開票の日程です。

-

信大 山ぶどうワイン販売

信州大学農学部の学生が栽培した山ぶどうを使ったワインが完成し9日から販売が始まりました。

ワインに使われている山ぶどうは、農学部の2・3年生が実習の一環で栽培したものです。

およそ40アールの圃場で、5月から栽培を行い10月初旬に収穫をしました。

今年は8月から気温が高い日がつづいた事もあり、味が濃く糖度が高いものができたという事です。

糖度が高い事で香りが良く、例年と比べしっかりした味わいのワインに仕上がったという事です。

信大農学部の山ぶどうワインは全部で1700本です。

価格は720ミリリットル入りが2,200円、半分の360ミリリットル入りが1,300円で、農学部の生産品販売所で購入することができます。

-

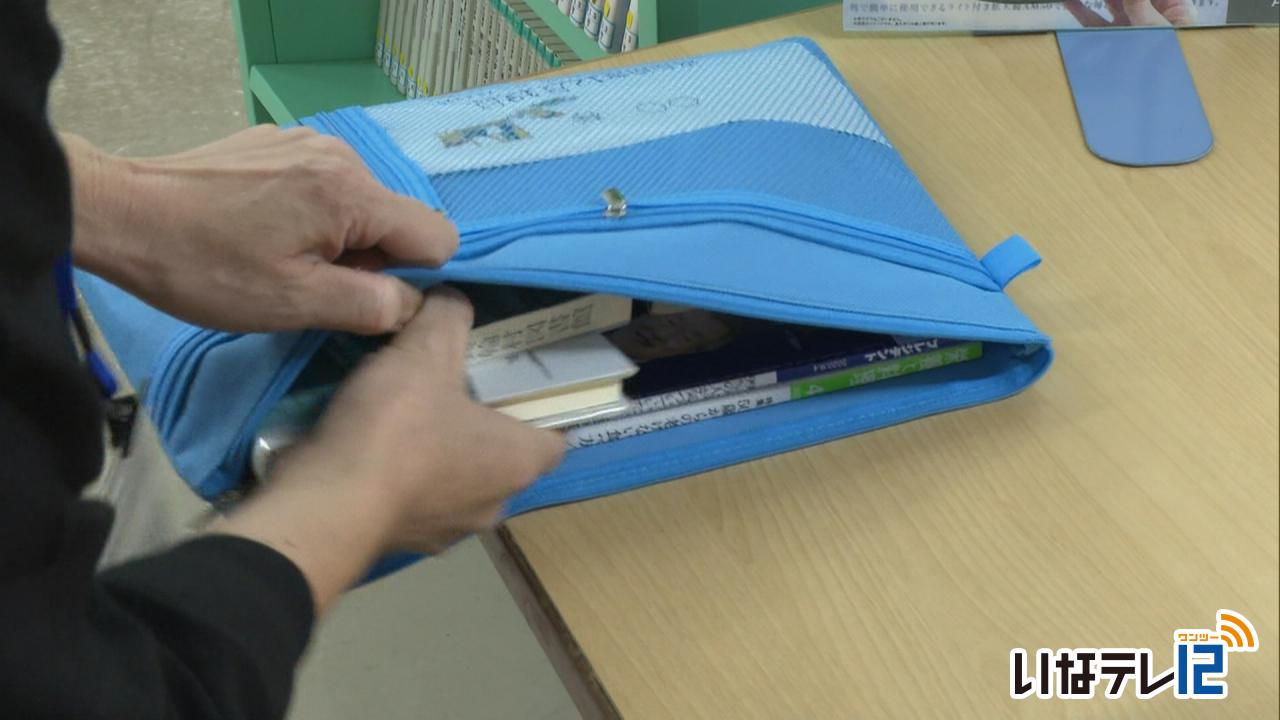

村図書館が図書宅配サービス

新型コロナウイルスへの感染防止のため外出を控える高齢者などを対象に南箕輪村の南箕輪村図書館は図書の宅配サービスを試験的に始めます。

図書の宅配サービスを受けることができるのは村内に住む70歳以上の高齢者や身体障害者手帳を持っている人などです。

事前に登録が必要で電話やFAXで頼めば1回に5冊まで借りることができ図書館の職員が車で自宅まで無料で届けてくれます。

貸出期間は2週間で月2回まで利用できます。

村図書館では新型コロナで外出を控えているお年寄りなどに充実した時間を過ごしてもらうためのサービスとして本格運用につなげていきたいとしています。

-

南箕輪村が情報政策係を新設

南箕輪村議会全員協議会が7日村役場で開かれ村組織に新しく情報政策全般を所管する「情報政策係」を新設することが報告されました。

情報政策係は総務課情報係が担当していた業務を移管し村内の情報システムに関する業務を担います。

情報通信技術を活用して多様化する行政事務や住民ニーズに対応するもので来年4月から業務を始めます。

村議会全員協議会ではほかに来年の消防団出初式について新型コロナウイルスへの感染防止として市中行進と観閲式は行わず式典のみ開催することが報告されました。

-

新しい給食センター建設へ

南箕輪村は児童、生徒の増加に伴い給食センターが手狭になっていることから新しい給食センターを建設する方針です。

7日に村議会全員協議会が村役場で開かれ概要について説明がありました。

今の給食センターは1999年度に改築されたもので南箕輪小学校に併設されています。

広さは523平方メートルで1日1,200食分を想定した作りとなっています。

現在約1,400食分を作っていて能力をオーバーしていることから村では新しい給食センターを建設する方針です。

広さは1,000平方メートルで1日1,400食分、そのうち60食はアレルギー対応の給食としています。

事業費は概算で8億4,000万円でこのうち2億8,000万円を補助で賄うとしています。

改築した場合より1億6,000万円ほど高くなりますが村では今後のことを考え新築とする方針です。

用地については小中学校からできるだけ近い場所としていて令和4年中の建設を目指しています。 -

村内の園児にりんご贈る

地元農産物の良さを子どもたちに知ってもらおうと、南箕輪村営農センターは、南原保育園の園児にりんごを4日、プレゼントしました、

村営農センターでは、地産地消事業の一環で村内の保育園と小中学校に、りんご「サンふじ」を毎年プレゼントしています。

このうち南原保育園には、営農センターの伊藤篤会長や生産者の菅家美果さんらが訪れ園児一人ひとりにりんごを手渡しました。

蜜入りの美味しいりんごが出来たということで、菅家さんは「大事に家に持ち帰って家族で味わってください」と園児に呼び掛けていました。

今年度は保育園などに合わせておよそ1800個を贈ることになっています。

-

伊那と南箕輪含む8人が感染確認

長野県は伊那市1人と南箕輪村1人を含む8人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと、3日発表しました。

長野県によりますと感染が確認されたのは伊那市の30代自営業の男性、南箕輪村40代会社員の女性、小諸市2人、中野市2人、上田市、安曇野市がそれぞれ1人の10代から70代の男女8人です。

伊那市と南箕輪村の濃厚接触者は調査中です。

伊那市と南箕輪村以外の濃厚接触者は合わせて5人です。

3日午後4時30分現在、県内で感染が確認されたのは756人で入院者数は123人、死亡したのは6人です。 -

「交通死亡事故多発警報」 街頭啓発

先月25日に「交通死亡事故多発警報」が全県に発令されたことを受け、南箕輪村の国道153号で街頭啓発が3日行われました。

3日は通勤時間帯の午前7時から南箕輪村南殿の国道153号で南箕輪村交通安全協会のメンバーや伊那警察署の署員15人が街頭啓発を行いました。

安協のメンバーらは「シートベルトの着用」や「夜光反射材が身を守る」などと書かれたのぼり旗を持ち、ドライバーに交通安全を呼びかけました。

県内では先月19日から24日にかけ4件の死亡事故が発生しました。

長野県はこれを受け25日からあす4日まで「交通死亡事故多発警報」を全県に発令しました。

伊那警察署管内では、10月に入り人身事故が増加傾向だということです。

10月と11月の2か月で50件発生していて、前の年の同じ時期と比べ19件の増でした。

南箕輪村安協の禰津行弘会長は「ドライバーは時間に余裕をもち安全運転を心がけ、歩行者は夜光反射材を着けるなど交通安全を意識してほしい」話していました。

-

村議会開会 11議案提出

南箕輪村議会12月定例会が1日開会し1,600万円を減額し総額を88億1,000万円とする一般会計補正予算案など11議案が提出されました。

減額は村民税の減収などによるもので議会では一般会計補正予算案など2議案が即決されました。

主な事業として、学校の無線LAN整備工事費に850万円、新型コロナウイルス対策として空気清浄機導入補助に200万円などとなっています。

村議会12月定例会は9日と10日に一般質問、11日に委員長報告と採決が行われます。

-

南箕輪村正月成人式 来年8月に延期

南箕輪村は、新型コロナウイルスの感染拡大を受けて、来年1月3日に予定していた令和2年度の成人式を、8月14日に延期したと30日発表しました。

安全に実施するだけの十分な対策をとることは難しいと判断したとしています。

-

恩徳寺で銀杏踏み

南箕輪村の恩徳寺で、境内にあるイチョウから落ちた銀杏を取り出す作業が行われました。

29日は、地域住民などおよそ15人が集まって、作業をしました。

恩徳寺では、境内にある樹齢およそ390年の大イチョウから実が落ちるこの時期に毎年作業をしています。

足で踏んで実と種を分けて選別をします。

その後、水洗いをして、1週間ほど天日干しをします。

取り出した銀杏は、来年2月の節分の豆まきで大豆と一緒にまかれるということです。

-

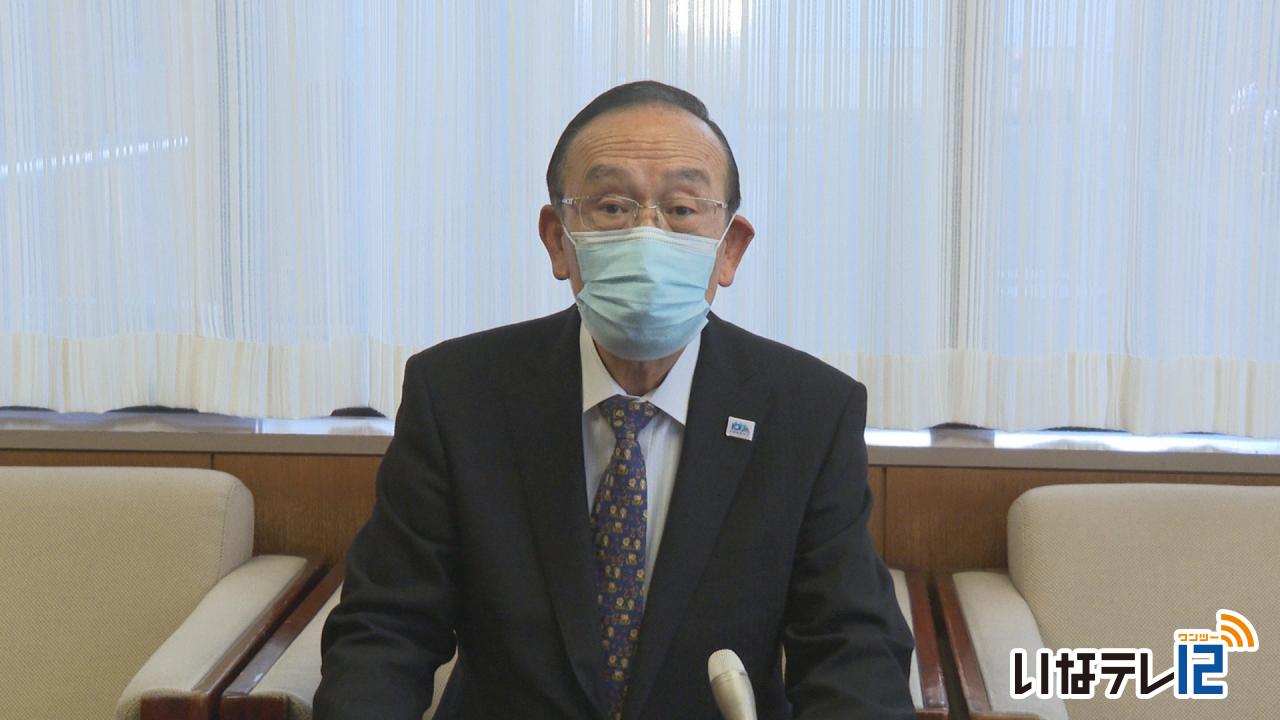

唐木村長が感染防止呼びかけ

南箕輪村でも今月に入り25日までに9人の感染が確認されていることから、唐木一直村長が村民に対し感染防止を徹底するよう呼びかけました。

唐木村長は「村民の皆さんには今まで村がお願いしてきたマスクの着用・手洗いをこまめに行う・3密を避けてもらうなど感染予防を徹底してもらいたい。飲食店や業者の皆さんもマニュアルに基づいた運用をお願いしたい。村民や業者・企業のみなさん、一致協力しながらこの状況の回避のためご協力をお願いしたい」と話していました。

25日は、役場で冒頭のみ公開で新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開かれ今後の対応について意見を交わしました。

会議では、観光協会・商工会と協力し村内およそ40の飲食店を回り感染防止策の徹底を呼び掛けることなどが確認されました。

-

伊那市・南箕輪含む県内で11人感染

長野県内で24日、伊那市で2人と南箕輪村で2人を含む11人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

長野県の発表によりますと、感染が確認されたのは、南箕輪村の20代会社員の男性、南箕輪村の20代会社員の女性、伊那市の50代自営業の女性、伊那市の50代会社員の男性、須坂市の10歳未満の女子小学生、須坂市の40代の自営業の男性、下高井郡木島平村の50代の自営業の女性のあわせて7人です。

濃厚接触者は合わせて6人です。

伊那市と南箕輪村の4人は、これまで感染が判明している人の濃厚接触者です。

24日午後1時現在、県内で入院しているのは181人で、死亡したのは6人です。

長野市は、あらたに10代~60代の男女4人の感染確認を発表しました。

また、23日は伊那市で2人、南箕輪村2人、駒ヶ根市で1人を含む、県内で合わせて12人の新型コロナ感染者が発表されました。

24日午後4時現在、県内で感染が確認されたのは629人です。

-

伊那市・南箕輪村など14人感染確認

長野県内で22日、伊那市で2人と南箕輪村で1人を含む14人が新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

長野県の発表によりますと、感染が確認されたのは、伊那市の60代の自営業の男性、伊那市の20代の会社員の男性、南箕輪村の40代の会社員の男性、小諸市の60代の会社員の女性、南佐久郡川上村の50代の会社員の女性、千曲市の60代の会社員の男性のあわせて6人です。

濃厚接触者は、あわせて12人です。

22日の午後3時現在、入院しているのは183人、死亡したのは6人です。

また、長野市は、新たに8人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと22日、発表しました。

午後3時現在県内で感染が確認されたのは606人です。

-

南箕輪村の女性2人 伊那市の男性1人が感染

長野県内で20日、南箕輪村の女性2人と伊那市の男性1人を含む22人が新たに新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。

長野県の発表によりますと、感染が確認されたのは、南箕輪村の20代の会社員の女性、南箕輪村の30代の会社員の女性、伊那市の60代の無職の男性1人、北佐久郡立科町の80代の無職の男性、佐久市の50代の会社員の男性、上田市の60代の会社員の男性、千曲市の40代の会社員の男性、下高井郡山ノ内町の50代の会社員女性、中野市の20代の会社員の女性のあわせて9人です。

濃厚接触者は、あわせて8人です。

20日午後2時半現在、入院しているのは154人、死亡したのは6人です。

また、長野市は、新たに13人の新型コロナウイルスへの感染が確認されたと20日発表しました。

午後4時現在県内で感染が確認されたのは567人です。

-

上農生がスマート林業学ぶ

南箕輪村の上伊那農業高校のコミュニティデザイン科里山コースの生徒は、きょう、村有林で、ドローンを活用したスマート林業を見学しました。

19日は、コミュニティデザイン科里山コースの2年生20人ほどが、スマート林業を見学しました。

長野県上伊那地域振興局の委託を受けた上伊那森林組合のドローン活用研究チームが大芝高原近くの村有林で実演をしました。

上空100メートルほどにフライトしたドローンで森林を撮影し、木材の体積を算定するものです。

生徒たちは、森林組合のスタッフからドローンのモニターを見せてもらったりしていました。

生徒たちは、9月下旬に、5つの班に分かれて林に入り調査を行いました。

その際に4時間ほど時間がかかりましたが、この日は、ドローンを使用すると、10分ほどで基本的な調査が完了しました。

主催した長野県では、こうした学習を通して、生徒たちに林業への関心を深めてほしいと話していました。

-

むらづくり委員会 村長に答申

南箕輪村のむらづくり委員会は、村第5次総合計画の後期基本計画案などについて18日、唐木一直村長に答申しました。

この日は、むらづくり委員会の足立芳夫会長と会長職務代理の富岡順子さんが村役場を訪れ、答申書を唐木村長に手渡しました。

委員会では、令和3年度から7年度までの今後5年間の村の基本的な施策を示す後期基本計画案と、村創生総合戦略案について去年から10回にわたり委員会を開き検討してきました。

後期基本計画案では、健やかに生き生き暮らせる村など7つの項目を基本目標とし、施策の方向として村民が主体となる健康づくりなどを盛り込んでいます。

また、委員会は、新型コロナウイルス対策やデジタル化対応への施策について、再度村として精査し、委員会へ提示するよう求めています。

付帯意見として、村内の開業医が増えるよう取り組み、医療体制を充実させることが挙げられています。

唐木村長は「答申の結果を受け止め、しっかりとした体制づくりをしていきたい」と話していました。 -

「ミルクあんこプリン」21日から販売

南箕輪村の日帰り温泉施設大芝の湯で販売されている「おもてなしプリン」に、新たに餡子が乗った「ミルクあんこプリン」が21日から販売されます。

こちらが「ミルクあんこプリン」です。

1つ税込み420円で、餡子とプリンの2層になっています。

餡子は、伊那市高遠町の和菓子店「亀まん」のものを使っていて、甘みを引き立たせるため塩羊羹が練りこまれています。

大芝の湯の原賢三郎さんが、地元の和菓子をPRしようと亀まんに協力を呼び掛け、3か月ほど試作を重ねて完成させました。

ミルクあんこプリンは1つ420円で、21日(土)から大芝の湯で販売されます。

販売開始の土日は、60円引きの360円で買うことができます。

-

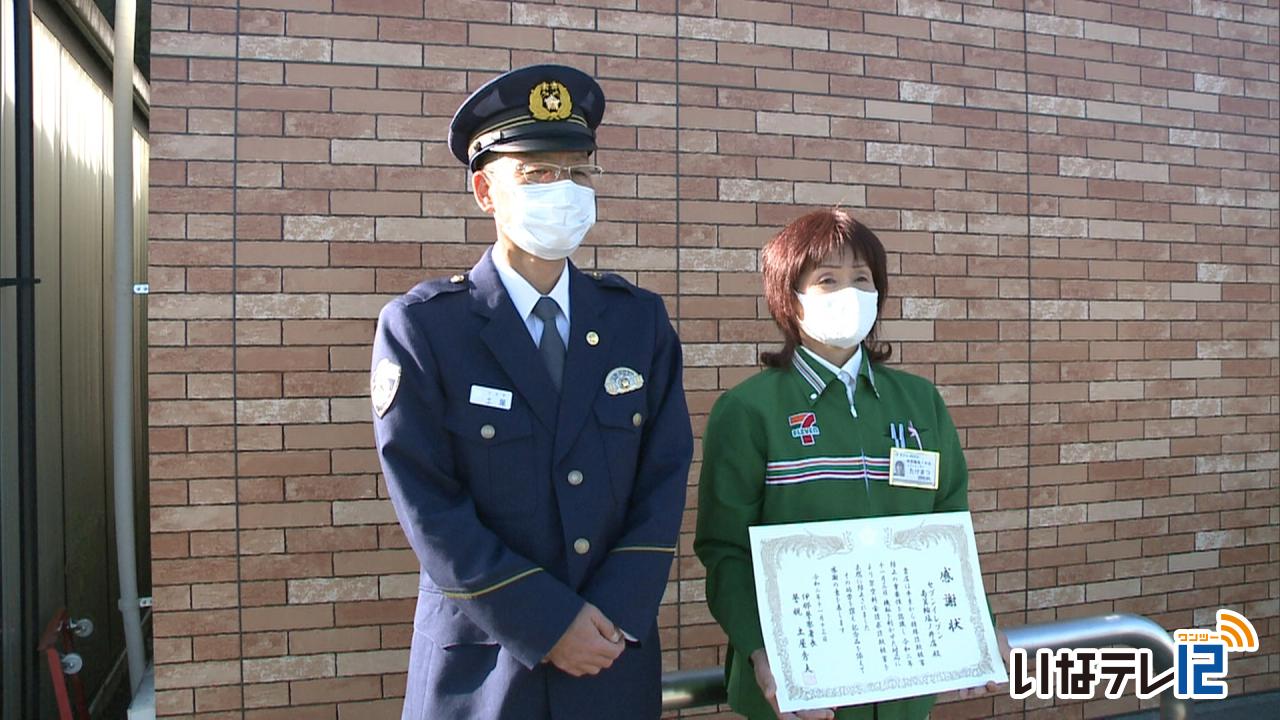

特殊詐欺被害を未然に防ぎ感謝状

伊那警察署は、特殊詐欺被害を未然に防いだとして、南箕輪村のセブンイレブン南箕輪塩ノ井店に感謝状を13日、贈りました。

この日は、伊那警察署の土屋秀夫署長がセブンイレブン南箕輪塩ノ井店を訪れ、従業員の竹松春美さんに感謝状を手渡しました。

11月3日の午後3時ごろ、店を訪れた上伊那郡の60代の女性が、30万円分の電子マネーを購入しようとしました。

この女性は「インターネットの視聴料30万円を今日中に電子マネーで支払うよう言われた」と話したということです。

不審に感じた竹松さんが詐欺を疑い、電子マネー会社に問い合わせるよう促し、被害を未然に防ぎました。

今年に入り伊那署が確認している管内の特殊詐欺被害の件数は6件で、被害額は866万円だということです。

-

日本禁煙友愛会が寄付

今年4月に解散した一般社団法人日本禁煙友愛会は伊那市と南箕輪村に寄付金を贈りました。

13日、武居芳次副会長ら5人が伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に目録を手渡しました。

伊那市への寄付金は600万円です。

禁煙友愛会の取り決めで解散後の会の残金は公共団体に寄付することになっていることから会員がいる伊那市と南箕輪村に寄付することにしたということです。

日本禁煙友愛会は1955年に伊那市で発足し交通機関、公共の場所での禁煙などを呼び掛ける活動などを行ってきました。

会ではそれら活動により一定の役割を果たすことができたとして今年4月に解散しました。

また13日は会のメンバーが南箕輪村役場を訪れ、原茂樹副村長に目録を手渡しました。

村への寄付金額は100万円です。

会によりますと、清水篤志会長をはじめ、南箕輪村出身の会員が所属していることから、村への寄付を決めたということです。

212/(土)