-

南箕輪小どんぐり拾い

南箕輪村の南箕輪小学校の児童が19日、大芝高原みんなの森でどんぐり拾いを行いました。

この日は南箕輪小学校の1年生107人が、信州大学農学部の学生や、大芝高原内の植物の保護活動などを行っている大芝高原親林自然保護の会の会員と、どんぐり拾いを行いました。

どんぐり拾いは松くい虫対策の一環として、村と信大農学部、村内の小学校が協力して毎年行っています。

大芝高原の大半を占める針葉樹林を広葉樹林に変えていき、松くい虫の被害を抑える取り組みです。

拾ったどんぐりは信大農学部の冷蔵庫で保存し、来年の春に村内の小学2年生が農学部の畑にまきます。

どんぐりは2、3年かけて80㎝ほどの苗に成長させ、3年生が大芝高原に植える計画です。

信大農学部によると、去年はおよそ100本の苗を森に植えたということです。

-

信大農学部シクラメン販売

信州大学農学部の学生が育てたシクラメンの販売が、19日からキャンパス内の生産品販売所で始まりました。

シクラメンは信大農学部の植物資源科学コースと動物資源生命科学コースの2年生が、授業の一環として1,900鉢を育ててきました。

花を中心に集めて見栄えが良くなるように、細かい手入れも丁寧に行ってきたと言うことです。

朝の9時前から販売を始め、午前中には150鉢が売れたということです。

ある購入者は、「持ちが良く、毎年買っている。家に飾ると部屋の雰囲気まで明るくなる。」と話していました。

シクラメンは小さいものが600円、大きいものが1,300円となっています。

-

CD発売記念 ジャズライブ

南箕輪村のエミー★ルミエールホールで16日ジャズライブが開かれました。

会場にはおよそ50人が集まりジャズを楽しんでいました。

このライブは伊那市在住のジャズ愛好者DekoさんがCD「ミモザのたより」を発売したことを記念して開かれたものです。

DekoさんのCD「ミモザのたより」は価格が1,800円で伊那市西春近の元の気クリニックで購入することができます。

-

南信工科短大と長野高専 研究発表会

長野市の国立高専機構長野高専と、南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の研究発表会が15日、開かれました。

この日は両校の職員や地域企業およそ10社が集まりました。

長野高専の環境都市工学科の奥山雄介助教は、鉄の構造物を補修・補強する「炭素繊維シート」についての研究を発表し、一般的な鉄製の板よりも効率的に作業ができると話しました。

今回の研究発表は、両校の研究内容を発表して親交を深めることで、工学技術を学ぶ学校として連携を強めるものです。

南信工科短大は長野高専と今後も研究発表会などを重ね、地域企業との連携強化や、地域産業の活性化に貢献したいとしています。 -

上農生 園児と球根植え付け

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒と南原保育園の園児が、大芝の湯駐車場の花壇にチューリップの球根を植えました。

13日は上伊那農業高校の園芸科学科観賞植物コースの生徒と、南原保育園の年長園児が、大芝の湯駐車場の花壇に、赤・白・黄色のチューリップの球根を300個ずつ植えました。

上農高校の生徒が球根の配置を決めて穴を掘り、園児達は一列に並んで丁寧に埋めていきました。

今後の花壇の手入れは、南箕輪村花いっぱい推進協議会のメンバーが行うということです。 -

恩徳時 大イチョウが見頃

南箕輪村沢尻の恩徳寺の大イチョウが黄色く色づき、見頃を迎えています。

恩徳寺の境内には、樹齢360年ほどになる大イチョウがあり、現在見頃となっています。

幹の太さは3.5メートル、高さは20メートルあり、村の天然記念物に指定されています。

恩徳寺によりますと、大イチョウの見頃は来週末までだということです。 -

南小4年生のピザ窯小屋 ついに完成!

南箕輪村の南箕輪小学校の4年生が、ピザ窯を雨や風から守るために建設を進めてきた小屋が、12日に完成しました。

小屋づくりはこの日が最後の作業となりました。

児童は、それぞれが思い思いに作ったレリーフを、長野県建築士会上伊那支部のメンバーに教わりながら取りつけていました。

南箕輪小学校の4年生は、去年10月に総合学習でピザ窯をつくりその窯を雨や風から守るために今年2月から小屋の建設作業を始めました。

建築士会のサポートを受け、模型作りや製材の工程も学んできました。

レリーフの取りつけが終わり、小屋の周りの足場が外されると、完成を祝って記念撮影をしていました。

児童は「最初はどんな風になるのかわからなかったけど、とても立派なものが完成してよかった」と話していました。

11月20日には、児童とその保護者でピザを焼く予定で、それまでにピザ窯を一度崩し、小屋の中に組み直すということです。 -

南中3年生 村の観光PRするポスター・動画を制作

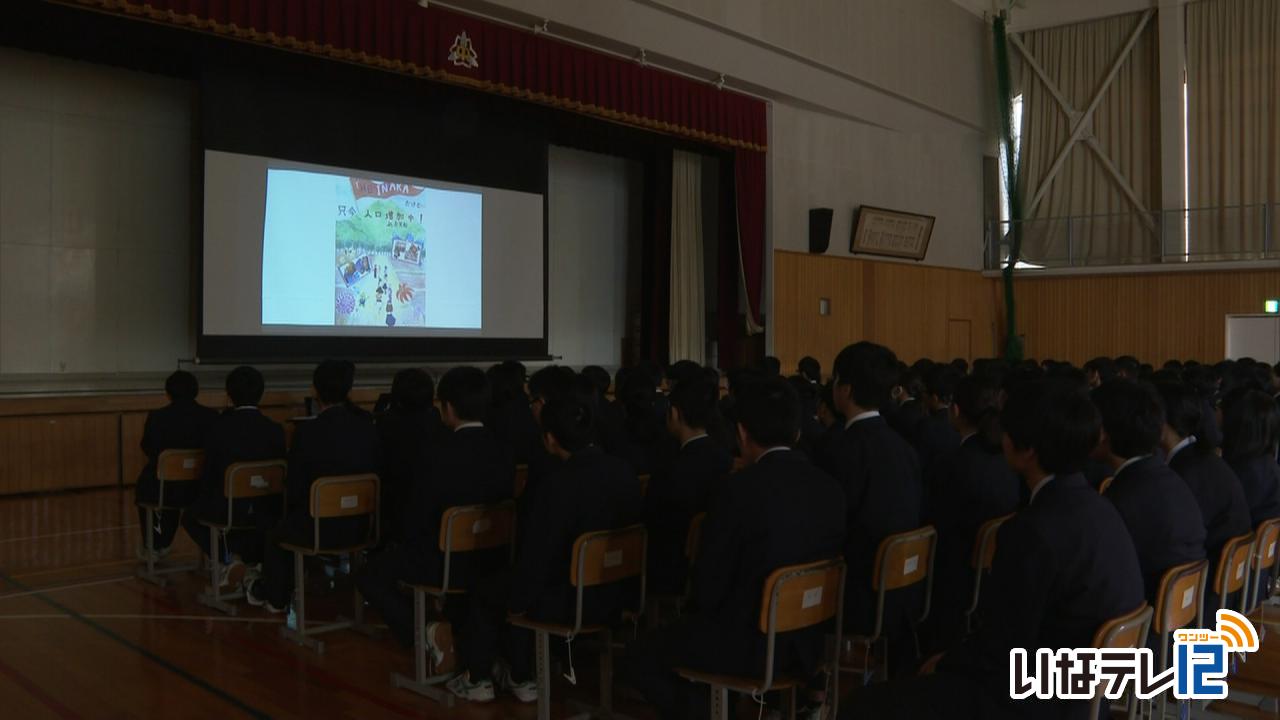

南箕輪村の南箕輪中学校の3年生は総合学習の一環で、ポスターや映像など村の観光をPRする広告を作りました。

7日は3年生がグループごとに作成したポスターや映像などをスクリーンで上映し、互いの作品を鑑賞しました。

南箕輪中学校の3年生153人は、総合的な学習の時間に、「南箕輪村の広告大賞」と題して、村の観光をPRするポスターや映像作りに取り組んできました。

自分たちの村への郷土愛をはぐくみ、自分の気持ちを伝える力を高めてもらいたいと中学校が企画し、村教育委員会が協力しています。全体で30のグループに分かれて、6月から作品を制作してきました。

生徒は作品を見て、気に入ったものに投票したということです。

高得点を取った作品は、今後、村内の施設などで村のPRに役立てられるということです。

-

第32回村長杯少年サッカー大会

南箕輪村の村長杯少年サッカー大会が大芝総合運動場で4日に開かれ、南箕輪FCジュニアAチームが優勝しました。

大会には、県内外から16チームが参加し、トーナメント戦で優勝を争いました。

南箕輪FCジュニア親の会が主催し、毎年開かれています。

青のユニフォームの南箕輪FCジュニアは、AチームとBチームに分かれて試合に臨みました。

南箕輪Bチームは初戦、諏訪のチームと対戦。

声を掛け合って連携して戦いましたが、5対0で敗れました。

一方、Aチームは初戦、松本のチームと対戦。

ボールをうまくコントロールし、シュートを連発。

5対0で勝利しました。

その後も勢いに乗り、決勝までの3試合を勝ち上がり、決勝戦では、山梨のチームと対戦。

2対0で勝利し、優勝を果たしました。

-

ソフトバンク 罠センサーの実証実験

通信大手のソフトバンク株式会社は、信州大学などと協力し、有害鳥獣を駆除するくくり罠に取り付けるセンサーの実証実験を始めました。

8日は報道機関向けにセンサーの説明が行われました。

ソフトバンクなどが開発したくくり罠に取り付けるセンサーです。

センサーと罠はひもでつながれていて、獣が罠にかかりひもが外れると、位置や時刻がインターネット上で確認できます。

これにより設置者が見回る必要がなくなり、負担軽減につながります。

単三電池4本で3か月から半年程度稼働し、既存のものに比べ消費電力の少なさが特徴です。

ソフトバンクの通信網を使っているため、専用の基地局を設置する必要はありません。

実験はソフトバンクと信大などが協力して行うもので、上伊那の罠の設置場所に10台ほどのセンサーを設置し、電波が届く範囲や電池の稼働期間などを調べます。

実証実験は来年3月までで、来春をめどに商品化を目指すということです。

-

南小4年ピザ窯小屋作り完成間近

南箕輪村の南箕輪小学校4年1組の児童は6日、ピザ窯の小屋作りで屋根と外壁の板張り作業をしました。

小屋は完成が近づいています。

この日は、小学校敷地内にあるピザ窯を、雨風から守る小屋の屋根と外壁の板を釘で打つ作業をしました。

屋根は、水漏れを防ぐため少しずつ段にしながら釘を打っていました。

外壁に使う木材は、隙間ができないように並べて釘を打っていました。

ピザ窯を守る小屋の外壁のデザインは、クラス投票で1位になったものだということです。

小屋作りは、建築士会上伊那支部の協力を得て、木の伐採や木材加工から行っているものです。

今後は、外壁の塗装をして完成だということです。

-

南箕輪村 小中学生交流音楽会

南箕輪村の南箕輪小学校で5日、村内の小中学生による交流音楽会が開かれました。

この日は南箕輪小学校の6年生と南部小学校の6年生、南箕輪中学校の3年生による交流音楽会が開かれました。

音楽会では、各校やクラスごとに、息の合った合奏などが発表されました。

-

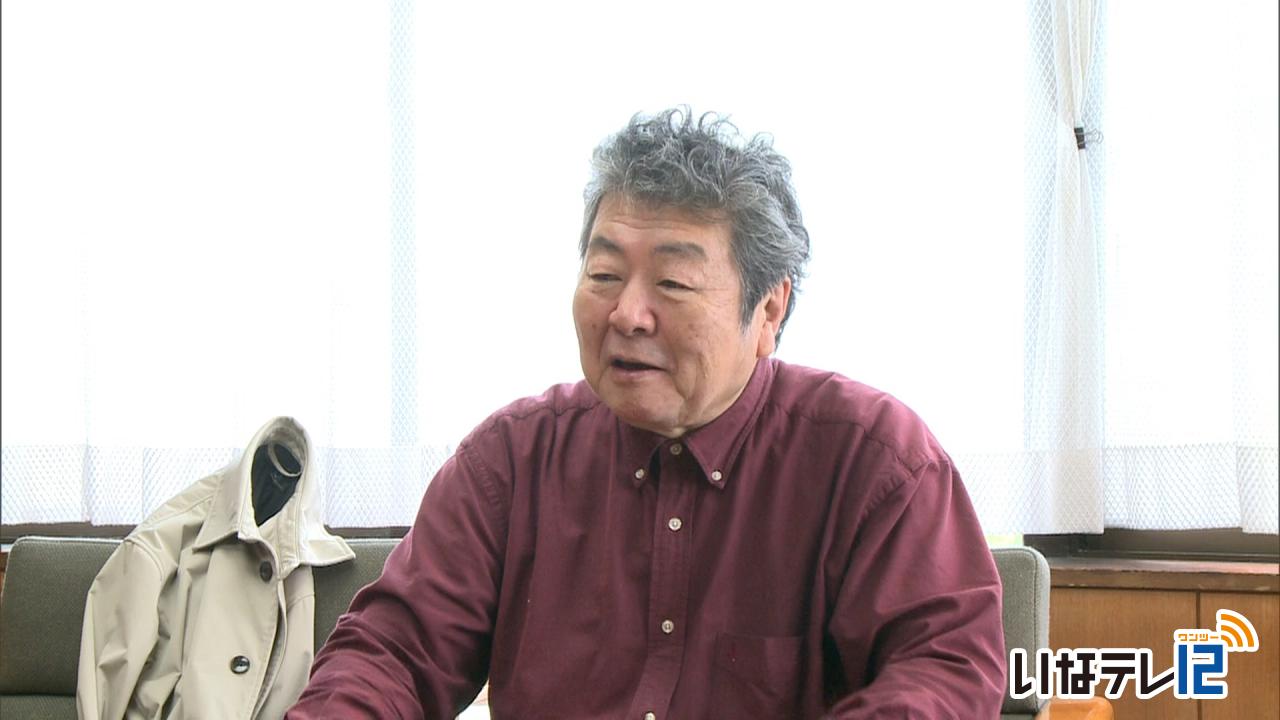

秋の叙勲 根橋一成さん

秋の叙勲、喜びの声。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内の、伊那市、箕輪町、南箕輪村からは1人が受賞しました。

教育功労で瑞宝双光章を受章した、元公立養護学校長で南箕輪村沢尻の根橋一成さんです。

叙勲を受けて…「どうして表彰されたんだろうなあ そういう気持ちが強いですね」

南箕輪村沢尻の根橋一成さん78歳。

23歳から県内の小中学校で理科の教諭として46歳まで23年間務めました。

その後は、定年退職するまで伊那養護学校と松本の寿台養護学校で校長を務めました。

4人兄弟の長男として生まれ、両親から厳しく躾られたことから、自分の行いについて深く考えるようになったということです。

養護学校では…「この子どもたちをどうやって育てたらいいかということを思いましたね。どうして接すればいいかと。これからやらなきゃいけないことは、この子どもたちにどういう仕事に就いてどんな働く場所を見つけたらいいかということが問題だと、養護学校へ行ったときに言われましたね。」

「私としてはどの子にも公平にやってきたつもりですけれど、場合によっては、子どもたちに何かあったときには怒るときがあるじゃないですか。これはこうだぞって。それを言ったときには、自分としてはちょっとこれで良かったかなあと。もっと子どものことを聞いて分かって、そうしてからいろいろ叱ったり話せば良かったなあと思いますね。」

寿台養護学校を退職したときに贈られた寄せ書きです。

一つ一つの言葉を丁寧に眺めながら、当時を懐かしく振り返っていました。

根橋さんの座右の銘は、「春風を以って人と接し、秋霜を以って自ら慎む」です。

根橋さんはその座右の銘の通り、「子どもや周りの人には優しく、自分には厳しく教師としての人生を全うしたことが評価されたと思う」と話していました。

-

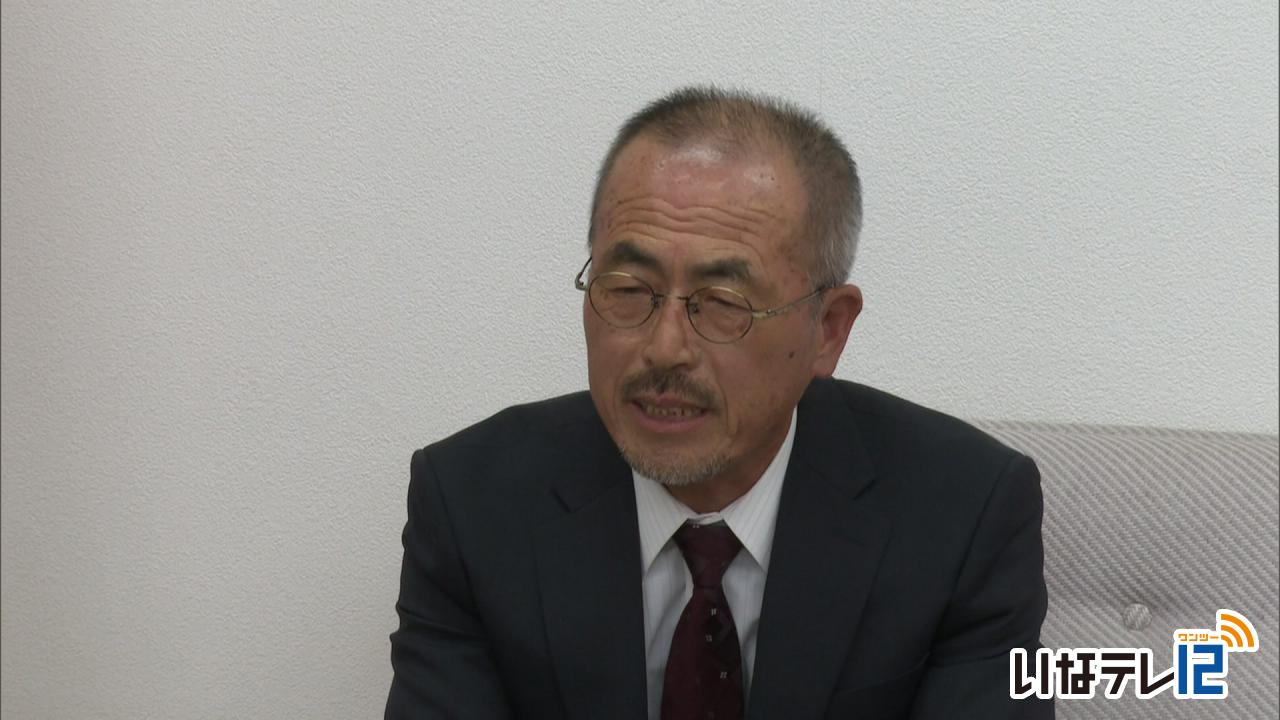

権兵衛峠道路復旧に向け技術検討委員会設置

台風19号の影響で道路が崩壊し通行止めとなっている南箕輪村の権兵衛トンネル入り口付近の道路についてその復旧対策を考える国道361号権兵衛峠道路災害復旧技術検討委員会が2日設置され委員が被災状況を視察しました。

国道361号の道路崩落は大規模災害復興法に基づき政府が非常災害に指定しました。

これにより国が災害復旧事業を行うこととなり国土交通省中部地方整備局が対策を検討する委員会を設置しました。

委員は地盤工学の専門家のほか国や県の職員など8人で構成されています。

崩落したのは権兵衛トンネル手前の権兵衛2号橋で幅がトンネル入り口付近ののり面を含めて10メートルから20メートル、長さは6、7メートルです。

また2日は伊那合同庁舎で委員会の初会合も開かれました。委員会では被災箇所の作業の安全性を確認するとともに地質調査などの結果を踏まえた復旧工法などを検討していくことなどが確認されました。 -

遺伝子・細胞治療 霊長類で実験へ 施設開所

がんの治療法として注目されているCAR-T細胞や、人間の組織・臓器となるⅰPS細胞。

信州大学がこれらの技術の安全性を霊長類を使って確立するため日本で初めての研究施設が、31日に、伊那市西箕輪のイナリサーチ内に開所しました。

31日は、研究を行う信州大学の濱田州博学長や施設を提供するイナリサーチの中川博司会長らが共同研究施設前でテープカットを行いました。

信州大学は、国の研究機関が行う「再生治療・遺伝子治療の産業化に向けた基盤技術開発事業」に、昨年度採択されました。

これを受け、学内に研究開発センターを設置し、マウスを使ったCAR-T細胞の薬効試験を行っています。

さらに実用化に向けた実証を行うため、共同研究施設内に「信州大学遺伝子・細胞治療研究開発センター」を開設し、霊長類を使って実験をするものです。

信大は、イナリサーチと研究・開発に関する協定を結んでいることから、今回センターが開設されました。

-

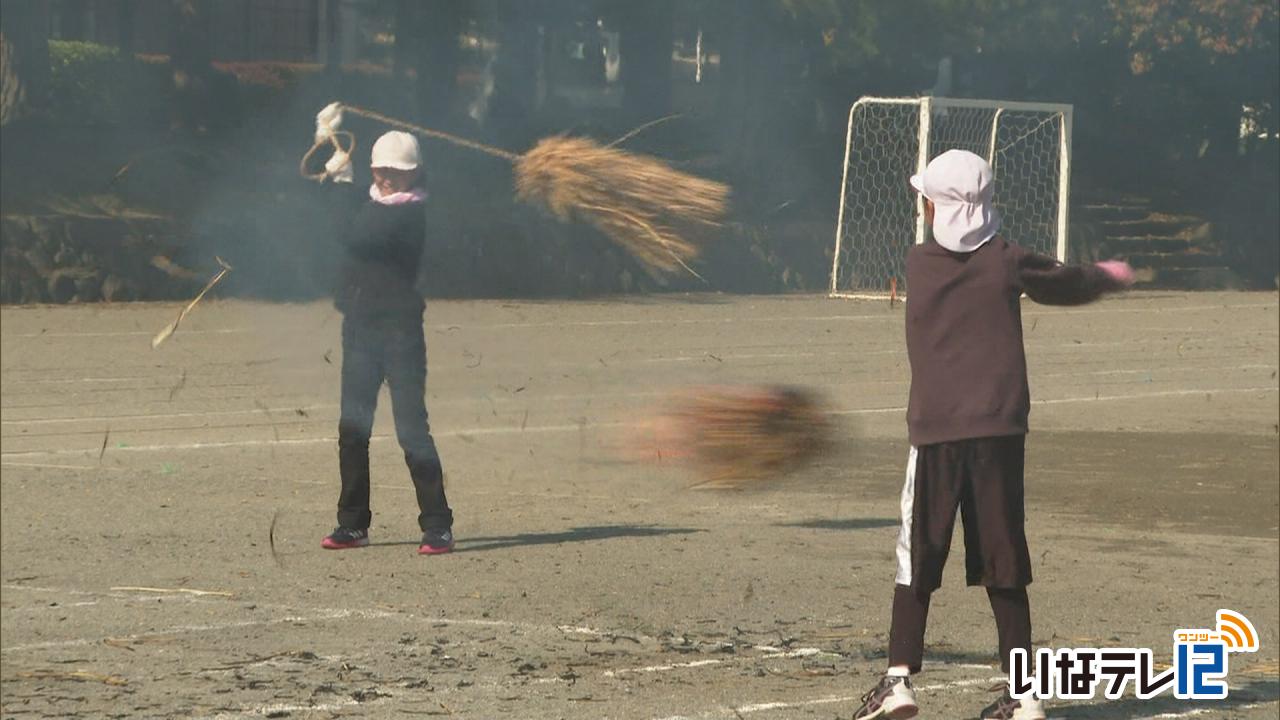

南箕輪小児童がまんど振り

南箕輪村の南箕輪小学校6年2組の児童は31日、地元に伝わるお盆の伝統行事「まんど振り」を体験しました。

児童たちはまんどに火をつけて力いっぱい振り回しました。

体験では、大泉区の住民有志でつくる「大泉まんどの会」のメンバー6人が講師を務め、まんどの作り方と振り方を教えました。

束ねた3つの麦わらを1つにまとめ、ねじりながら編んでいきます。

まんどは、上伊那各地に伝わるお盆の伝統行事で、火をつけて振り回し先祖の霊を迎えたり送ったりするためのものです。

指導した大泉まんどの会は、伝統を子どもたちに伝えていこうと活動しています。

南箕輪村の地区の中には、まんどを行っている地区と行っていない地区があり、初めて体験する児童もいました。

6年2組では、2月の村のイベントで、1年間学んできたことを発表する予定です。 -

征矢さんに南箕輪村ふるさと大使委嘱

南箕輪村は村出身の音楽家 征矢健之介さんをふるさと大使に30日委嘱しました。

30は役場で委嘱式が行われ、唐木一直村長から征矢さんに委嘱状が手渡されました。

征矢さんは、南箕輪村塩ノ井区出身で東京都在住の64歳です。

武蔵野音楽大学を卒業後、東京シティ・フィルハーモニック管弦楽団で活動し、現在は早稲田大学フィルハーモニー管弦楽団の顧問兼指揮者です。

唐木村長は「芸術分野で村を盛り上げて下さい」と話していました。

征矢さんは「楽しんで音楽の世界を知ってもらえるようイベントを考え、村をPRしていきたいです」と話していました。

南箕輪村のふるさと大使は、征矢さんを含め5人となっています。

-

丸山さん交通安全功労者賞

南箕輪村の丸山芳雄さんは、交通安全の推進に功績があったとして、関東管区警察局長と、関東交通安全協会連合会会長の連名表彰を受賞しました。

丸山さんは25日、伊那警察署を訪れ、石坂達雄署長に受賞を報告しました。

23日に長野市で開かれた交通安全協会長野県大会で、安全運転の推進に大きな功績があったとして、関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会会長の連名表彰を受賞しました。

丸山さんは45年前に南箕輪村交通安全協会に入会し、会長などを務め、現在は伊那交通安全協会の参与などを務めています。

伊那警察署の石坂署長は「丸山さんにはこれからも活躍してもらいたい。」と話していました。

伊那警察署によりますと、県内では交通安全功労者として丸山さんを含め今回20人が表彰されたということです。 -

伊那谷プリンフェス開催

南箕輪村の大芝高原味工房で19日、「伊那谷プリンフェス」が開かれ、用意していた1000個のプリンは50分で完売しました。

大芝高原味工房には、雨の中、朝の9時半から多くの人が訪れました。

フェスには、6月のミニフェスで販売されたプリンに加え、新たに上伊那郡内の6店舗のプリンも販売されました。

おもてなしプリンを発案した、大芝の湯管理課長の原賢三郎さんによると、50分で1000個が完売したということで、ミニフェス以上の盛り上がりだったということです。

大芝高原味工房の駐車場では「第14回南みのわ農産物フェア」も開かれ、多くの人で賑わっていました。

-

権兵衛トンネル手前の道落下

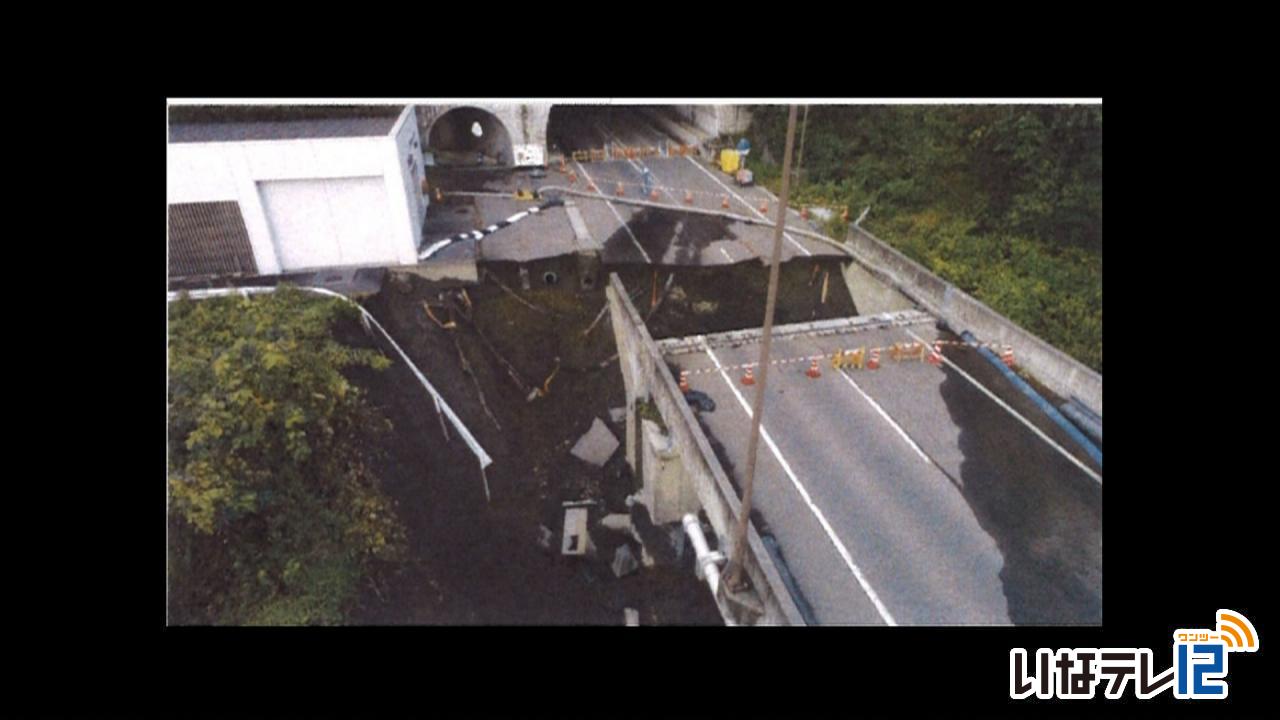

20日に、山から流れ出た水により橋を支える部分の周りの土砂が崩落した国道361号の権兵衛トンネルの手前の橋で、新たに付近の道路も長さ5~6メートルに渡り落下していることが分かりました。

こちらの写真は、道路を管理する伊那建設事務所が22日にドローンで撮影したものです。

幅10.5メートル、長さ5~6メートルにわたり道路が落下しているのが分かります。

権兵衛トンネルの南箕輪村側の入口では、20日に山から流れてきた水が原因とみられる土砂の崩落が見つかり、現在もトンネルは全面通行止めとなっています。

22日に伊那建設事務所が調査のためドローンで撮影したところ、新たに道路も落下していることが分かりました。

橋全体の長さは103メートルで、構造上全てが崩れることはないということですが、雨が降るとまだ少しずつ土砂が崩れるため、近づくのは危険な状況だということです。

伊那建設事務所では、土の性質調査を依頼し、今月中には調査結果をまとめたいとしています。

復旧については年内は厳しい状況で、当面トンネルの全面通行止めは続くということです。 -

VC長野 26日にシーズン初戦

南箕輪村を拠点に活動する男子バレーボールチームVC長野トライデンツのV1リーグの初戦が、今週末の26日に行われます。

チームは、昨シーズンの悔しさをバネにリーグ戦に臨みます。

23日は、南箕輪村民体育館で練習が行われました。

V1初参戦となった昨シーズンの成績は1勝26敗で、リーグ最下位の10位に終わりました。

今シーズンは、ポーランド出身で身長204cmのパトリック・ストレジェク選手を迎え、攻撃面の強化に力を入れたということです。

チーム加入4年目の長田翼選手は、新たにキャプテンに就任し士気を高めています。

昨シーズンまでコーチを務めていたアーマツ・マサジェディさんは、今シーズンから監督に就任しました。

VC長野の初戦は、26日(土)に松本市総合体育館で行われ、パナソニック・パンサーズと対戦します。

また今シーズンは、来月30日(土)に伊那市のエレコム・ロジテックアリーナでの試合も予定しています。

ヒップホップダンス -

フェンシング全国大会で入賞

8月31日と9月1日に静岡県で開かれた第5回全国小学生フェンシング選手権大会で、南箕輪小学校6年の保科幸那さんが3位に、埋橋匠君が5位に入賞しました。

23日は、保科さんと埋橋君が箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に入賞の報告をしました。

2人は、箕輪町にある長野県フェンシング協会に所属しています。

大会は、8月31日と9月1日に静岡県で開かれ、保科さんは5・6年女子フルーレの部で3位に、埋橋君は5・6年男子エペの部で5位に入賞しました。

2人は、日本フェンシング協会の指定を受けて、保科さんは3月にドイツへ、埋橋くんは来月オーストラリアへ海外派遣されることになりました。

白鳥町長は「海外で違う国の選手と闘うのは良い経験になる。頑張ってきてください」と話していました。 -

信大農学部 新米コシヒカリ販売

南箕輪村の信州大学農学部の学生が低農薬有機栽培で育てた米の販売が23日から始まりました。

信大農学部の植物資源科学コース・動物資源生命科学コース2年生の学生が、実習の一環で栽培したものです。

低農薬有機栽培のコシヒカリの新米で、価格は、低農薬栽培のものが10キロで税込み3,900円。

自然乾燥させたはざかけ米は、10キロで税込み4,500円です。

米は、大学が所有する神子柴の広さ2.4ヘクタールの田んぼで作られ、今年は平年並みのおよそ12トンを収穫しました。

この米は、構内の生産品販売所で購入できるほか、ホームページ上から全国発送も可能だということです。

-

権兵衛トンネルが全面通行止め

国道361号の権兵衛トンネルがトンネルに入る前の橋の損傷により20日から全面通行止めとなりました。

復旧の見通しはたっていません。

道路を管理する伊那建設事務所によりますと国道361号の権兵衛トンネル手前にある橋を支える部分が湧き水により崩落しているということです。

崩落した部分ではガードレールが崩れ落ちていました。

伊那建設事務所では20日午前9時から権兵衛トンネルを全面通行止めとしていて復旧がいつになるかは未定だということです。

また木曽方面へ向かう場合は国道153号から19号へ入る

う回路を通るよう呼び掛けていて安全が確保できるまで通行止めにするとしています。

-

落葉松祭 伝統のそば復活へ

26日と27日に開かれる信州大学農学部の学部祭「落葉松祭」に向け学生がそば打ちの練習に励んでいます。

農学部の多目的ホールではそばや唐辛子、アマランサスについて調べている植物遺伝育種学研究室の学生6人がそば打ちをしていました。

この研究室では落葉松祭で屋台を出店し、そばの販売を40年以上行ってきました。

しかし、去年は落葉松祭が中止となり、そば打ちについて現在の3・4年生に受け継がれませんでした。

そば打ちを教えるのは伊那市高遠町の蕎麦店・壱刻の店主山根健司さんです。

山根さんは、今年から社会人大学院生としてこの研究室に在籍していまて、困っている学生達を見たて手伝うことにしました。

先月から週1回のペースで教えていて、学生たちの腕前も徐々にあがってきているという事です。

落葉松祭は26日と27日に信大農学部で行われ盛ソバ1杯500円、かき揚げ1個100円で提供する予定で、1日限定100食で販売するという事です -

南箕輪村中学生模擬議会

南箕輪村の南箕輪中学校の3年生が議会を体験しながら日頃の疑問を村長に聞く模擬議会が役場で18日、開かれました。

18日は、中学生7人が観光や福祉などについて質問しました。

このうち中本瑠花さんは、毎年5月に開催されている経ヶ岳バーティカルリミットをPRするため山頂から見える景色をポスターにしてはどうか」と質問しました。

唐木一直村長は「ポスターについては検討したい。中学生の柔軟で斬新な発想の提案を可能なことは取り入れていきたい」と答えました。

また自然災害についての質問もありました。

高木萌子さんは、「自然災害の備えや日頃どんな事に気を付け生活すればよいか」質問しました。

唐木村長は「早めの情報提供などに心掛け避難所の備蓄物資確保など十分な体制をとっている。全戸配布しているハザードマップを見ながらどういった行動をとるのか考えてもらいたい」と話していました。

模擬議会は、村政に関心を持ってもらうとともに議会運営に中学生の意見を取り入れていこうと開かれました。

-

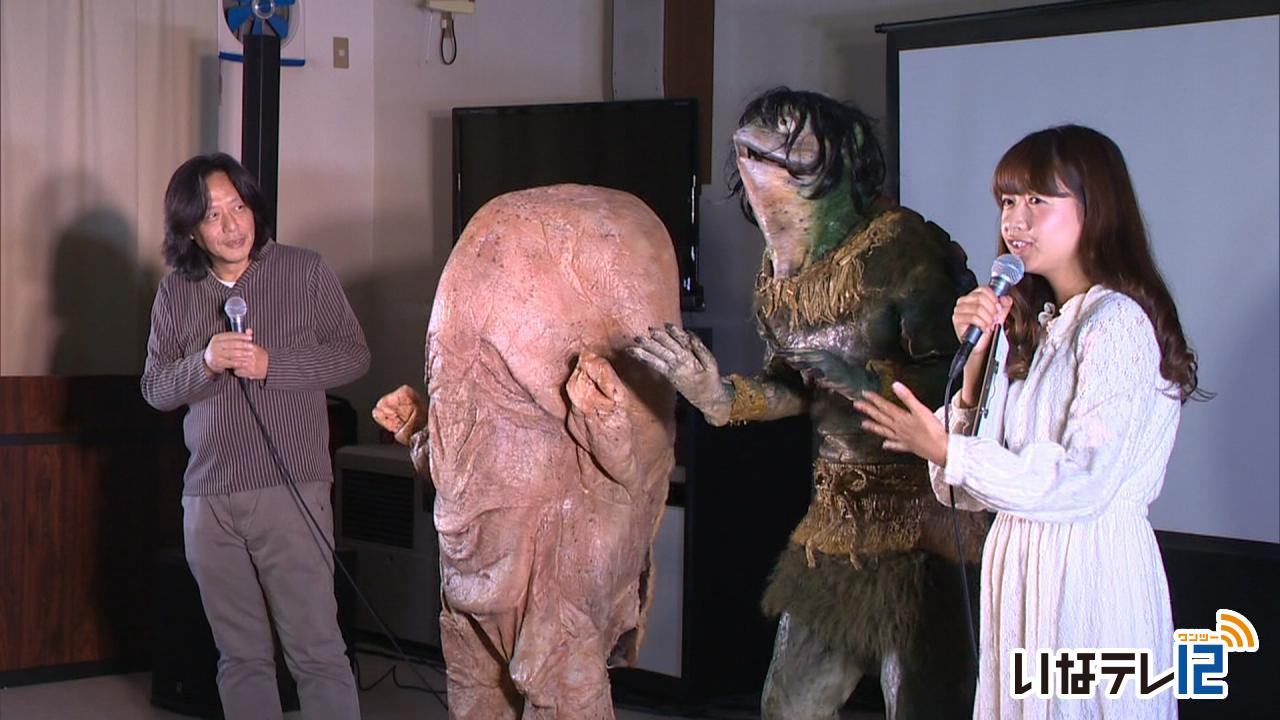

成美さんと岡本監督が南箕輪で映画をPR

来年2月に上映を予定している上伊那8市町村を舞台にした映画「霊犬戦士ハヤタロー」に関するトークイベントが14日に南箕輪村の大芝高原研修センターで行われました。

14日は、監督の岡本英郎さんとタレントでプロデューサーの成美さんが映画の制作に至った経緯や撮影の裏話を披露しました。

「霊犬戦士ハヤタロー」は、駒ヶ根市に伝わる「霊犬早太郎」の話を特撮映画化したものです。

成美さんらでつくる信州フィルムパートナーズが、地元企業などから資金調達を行い制作しました。

監督の岡本さんは、ゴジラやウルトラマンなどのデザイナーとして活躍しています。

14日は、主人公ハヤタローのデザインがお披露目されました。

途中、映画に出てくる妖怪が現れ、会場を盛り上げました。

映画は、上伊那8市町村で撮影されました。

成美さんは、「作品を見た人が聖地巡礼で上伊那を訪れてくれればうれしい」と話していました。

完成は来年2月中旬を予定していて、伊那市荒井の旭座から順次全国公開されることになっています。 -

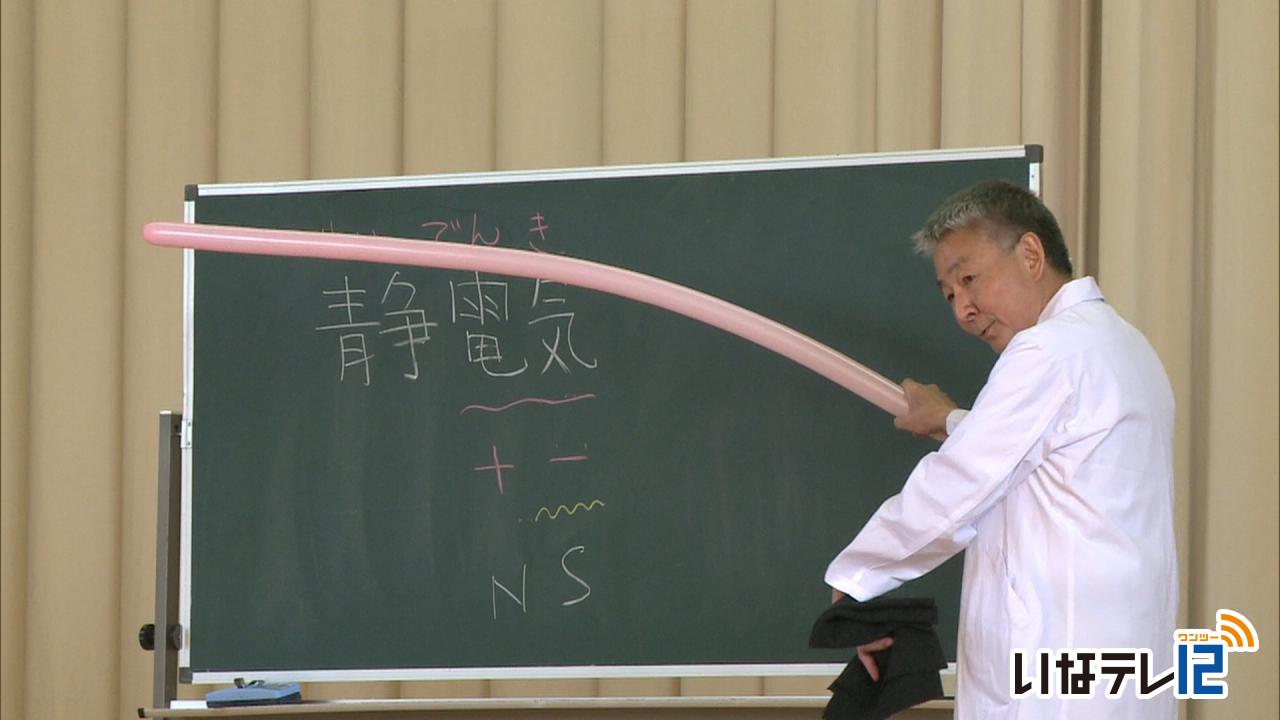

南部小で柳田理科雄さんが講演会

SFアニメや特撮番組などの場面を科学的に考察する「空想科学読本」などで知られる作家、柳田理科雄さんが南箕輪村の南部小学校を訪れ、子どもたちに科学の魅力を紹介しました。

16日は、「目に見えないものについて考える」をテーマに、柳田さんが静電気に関する実験を、南部小の児童に披露しました。

ウールの布と風船を使い、静電気がなぜ起きるのかを説明しました。

マイナスの電気が風船に集まり、プラスの電気を帯びている物質にくっつくということです。

その後児童らは、布と風船を手に取って実際に静電気が起きる仕組みを体験していました。

また、講演会では、アニメ「サザエさん」のエンディング映像について、なぜサザエさんの家は一家が家に入ることで伸び縮みしているのかについて科学的に考察した話をしていました。

考察の結果、サザエさんの家はゴム素材の家で、映像のように0.17秒で伸縮するには、家族は秒速130キロで走っていると考えられると話していました。

講演会は、南箕輪村が各界の専門家を招き、人材育成事業として村内の3小中学校を対象に毎年開いているものです。

-

台風19号による町と村の被害

台風19号による果樹被害額は、箕輪町がおよそ3,500万円、南箕輪村がおよそ300万円となっていることが分かりました。

箕輪町と南箕輪村によりますと、台風19号による農作物の被害は主にりんごの落下で、被害額は箕輪町がおよそ3,500万円、南箕輪村はおよそ300万円だということです。

被害面積は、箕輪町がおよそ33ヘクタール、南箕輪村はおよそ2ヘクタールです。

-

園児がハロウィン用かぼちゃの収穫

南箕輪村の西部保育園の園児はハロウィンで飾るためのかぼちゃを16日、保育園近くの畑で収穫しました。

収穫したかぼちゃは「アトランティックジャイアント」という品種で、大きいもので直径70センチほどに成長していました。

保育園では、来週かぼちゃをくりぬいてランタンを作り、ハロウィンに飾り付けするということです。

212/(土)