-

イベント中止・サービス再開

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

箕輪町で、8月22日に予定されていた第15回箕輪町民ゴルフ大会は中止となりました。

9月5日に予定されていたみのわナイトウォーク&ランは中止となりました。

南箕輪村図書館が19日からサービスを一部再開します。

利用できるサービスは、貸出・返却・予約です。

館内の滞在時間は15分以内で、館内での閲覧はまだできません。

-

大芝の湯 営業再開に向けて準備

新型コロナウイルスの影響で4月8日から営業を休止している南箕輪村の大芝の湯では、16日からの営業再開に向けて準備が進められています。

14日は、およそ1か月ぶりにスタッフ全員が集まり、営業再開に向けての準備を行っていました。

大芝の湯を含む周辺の観光施設では、新型コロナウイルスの感染防止のため4月8日から営業を自粛していました。

営業再開後に利用できるのは、県内在住者のみとなっています。

引き続きコロナ対策を行うため、入口で住んでいる市町村・名前・電話番号を記入し、受付で身分証明書の提出が必要となります。

当面は入浴利用と売店、食堂メニューのテイクアウトのみの営業で、食堂やサウナは利用できません。

また、館内は一方通行になるよう歩く方向が決められています。

大芝の湯では今後、県や村の方針に従いながら利用制限の解除も検討していくということです。

なお、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の他の日帰り入浴施設は、箕輪町のながたの湯が16日から営業再開。

伊那市のみはらしの湯とさくらの湯は、31日まで閉鎖となっています。 -

村 子ども館・すくすくはうす18日~利用再開

南箕輪村の子ども館とすくすくはうすは、18日(月)から施設の利用を再開します。

こども館の利用時間は、午前10時から正午までの午前の部、午後1時から午後6時までの午後の部となっています。

マスクの着用を義務付けているほか、場合によっては入場制限を行うということです。

すくすくはうすの利用時間は、午前9時から正午までの午前の部、午後1時から午後4時の午後の部となっています。

1日1回、午前・午後いずれかの時間のみ利用できます。

また、3密を避けるため、10組までの人数制限を行います。

自宅で検温をしてから利用する必要があります。

また、利用は予約が必要で、村民優先だということです。

-

友釣り解禁前にアユの稚魚 放流

アユの友釣りの来月20日の解禁を前に、天竜川漁業協同組合は、アユの稚魚を放流しています。

13日は、伊那市と南箕輪村を管内とする3区支部のメンバーが放流を行いました。

稚魚は、8センチから10センチほどで、今日は、210キロ、1万6千尾ほどを伊那市の水神橋ちかくと、南箕輪村北殿の2か所で放流しました。

カワウによる食害が大きいため、数年前から放流場所を減らし、漁協の組合員が、カワウを追い払うなどの管理を行っているということです。

また例年は、漁協組合のある狐島付近でも放流しますが、おととしと去年の台風の影響で高遠の山が崩れ、川が濁っていることから例年よりも上流で放流しました。

ホースを使って次々と放たれた稚魚が、水面をはねる様子が見られました。

今年はコロナ拡大の影響で例年よりも1週間から10日遅い放流となりました。

天竜川漁協の管轄は辰野町から中川村までで、全体では2500キロ、32万尾のアユの稚魚を放流します。

アユ釣りの遊漁料は、年間券で8,800円、日釣券で2,200円となっています。

アユの友釣りの解禁は来月20日 午前6時となっています。

-

南箕輪村新型コロナ独自支援で6,500万円

南箕輪村議会臨時会が12日、村役場で開かれ新型コロナウイルス対策の6,500万円を含む、17億8,000万円を追加する一般会計補正予算案が、可決されました。

新型コロナの影響による支援策として村内保育園・小中学校の給食費を2か月免除に1,800万円、高齢者や障害者の低所得世帯に1万円給付に400万円となっています。

また、県外から帰省できない学生へ、2,000円分の村特産品を届ける物資支援に111万円、中止となった中学校の修学旅行キャンセル料の村負担に84万円などとなっています。

また、村単独のコロナ対策の予算の他に、国が国民1人あたりに10万円を給付する特別定額給付金事業に16億5,000万円、学校教育の機会に格差が生じないように、児童生徒が使えるタブレット端末を支給する、ICT環境の整備として1億800万円などとなっています。

-

大芝高原まつり中止

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、8月22日に予定されていた南箕輪村の大芝高原まつりの中止が12日決まりました。

12日は、村役場で大芝高原まつり正副実行委員長会が開かれ中止を決めました。

村では祭りイベントの19の委員会から意見を聞き、このうち16の委員会が開催が難しいとの回答がありました。

実行員会では、新型コロナウイルス感染拡大で十分な安全確保が難しいなどとして中止を決めました。

大芝高原まつりは、1985年昭和60年から毎年行われていて中止は、まつりが始まって以来初めてだということです。

-

恩徳寺でクロユリ咲く

南箕輪村の恩徳寺で、今年もクロユリが咲いています。

今年は春先の天候不順で例年より花が小ぶりだということです。

-

小中学校 学校再開に向けて分散登校

新型コロナウイルスの影響で休校となっている小中学校で、学校再開に向けた分散登校が、11日から始まりました。

放送エリア内の伊那市、箕輪町、南箕輪村のほとんどの学校で、11日が登校日となりました。

このうち南箕輪小学校では、午前と午後に分かれ、およそ1時間、授業や学活を行いました。

この春入学した1年生の教室では、クラスの半分の16人が午前中に登校し、課題として出されていたひらがなの練習帳や似顔絵を提出していました。

南箕輪小学校では休校中、家庭訪問を実施した他、下駄箱を使って課題のやりとりをしていましたが、教室での指導は初めてです。

6年生の教室では、算数の授業が行われました。

6年生で習う内容ですが、授業がなかったため子ども達は家で教科書を見て予習してきたということです。

南箕輪小学校では、「久しぶりに子ども達の元気な声が聞こえてきてよかった。感染防止に努めながら、学力維持と心のケアに取り組んでいきたい」と話していました。

南箕輪小学校では、25日の学校再開までに6日間分散登校し、3時間の授業を行うことにしています。

なお、伊那市と箕輪町の小中学校でも、25日に再開を予定しています。 -

むらづくり委員会中間報告

南箕輪村のむらづくり委員会は、平成27年度から令和元年度までの5年間の、第5次総合計画前期計画の検証結果をこのほど、唐木一直村長に報告しました。

4月17日は、むらづくり委員会の宮原袈裟夫会長と、千菊夫副会長が役場を訪れ、中間報告書を唐木村長に手渡しました。

むらづくり委員会は、去年12月から3回にわたり会を開き、村第5次総合計画前期基本計画について検証してきました。

健やかに生きいき暮らせる村、安全・安心に暮らせる村など、28項目について目標達成できているかを検証しました。

検証の結果、「順調」は7、「おおむね順調」は11、「やや努力を要する」は11でした。

やや努力を要するとしたのは、文化・芸術活動の推進、交通安全対策・防犯体制の充実、道路・交通網の充実などです。

唐木村長は、「できるかぎり住民の要望に応えられるよう、後期総合計画に反映していきたい」と話していました。 -

伊那市・南箕輪村 施設の閉鎖一部解除へ

伊那市は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため現在閉鎖している市の施設を18日から再開します。

新型コロナウイルス感染拡大防止で閉鎖となっている図書館・公民館・体育館・子育て支援センターなど市の施設は18日から閉鎖が解除となります。

施設を再開するにあたり、入場者の制限や手洗いの徹底、場内での距離の確保など、感染防止策の徹底を呼び掛けていくとしています。

また、県外から人を呼び込まないという観点から、羽広荘・高遠さくらホテル・仙流荘・みはらしの湯・さくらの湯・道の駅南アルプスむらの6施設は31日まで閉鎖を延長します。

また、南箕輪村は、村が管理する施設について16日から一部利用制限を実施しながら順次再開します。

16日から村民や一部の人のみ利用可能となるのは、村民センター・村公民館・大芝屋内運動場・大芝陸上競技場などのグラウンド・村民体育館・大芝マレットゴルフ場です。

大芝荘・キャンプ場・森のコテージは16日から県内の人のみ利用可能となります。

村図書館・南部小図書館は12日から17日は予約貸し出し、19日からは1人15分の館内利用となります。

施設の通常利用は6月1日からを予定しています。

-

村民1人に2,000円の商品券配布へ

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響に対する支援として、村民1人あたり2,000円の商品券を配布する方針です。

7日開かれた新型コロナウイルス感染症本部会議で示されたものです。

南箕輪村では、村民1人あたり2,000円の商品券を配布し村民の生活支援や村内企業の支援につなげる考えです。

商品券は村内の店舗での使用を予定しています。

配布時期は未定ですが、県内の緊急常事態宣言の解除後早い時期に行いたいとしています。

この補正予算案は12日に開かれる臨時村議会に提出される予定です。

-

小阪さん宅シャクナゲ見ごろ

南箕輪村南殿の小阪洋治さん宅の庭では、シャクナゲが見ごろとなっています。

今年は、例年より1週間ほど早く見ごろとなりました。

小阪さんによりますとシャクナゲは後10日程楽しめそうだということです。

-

難病の大角さん 自立の引っ越し

筋力が次第に衰える難病・筋ジストロフィーを患う南箕輪村の大角 直人さん(27歳)は、親元を離れ、この5月からアパートで自立生活を送ります。

大角 直人さん、27歳。電動車いすで生活しています。

国が指定する難病、筋ジストロフィーを患っていることが1歳の頃にわかりました。

両親の介助を受けて生活してきましたが、自立して暮らしていくために、実家を離れ、一人暮らしを始めることを決めました。

大角さんは、話します。「両親も歳をとるし、自分も歳をとるし病気も進んでいくんで、精神的にも肉体的にも互いに限界を感じていた。

無理だったら施設に入るしかないと思っていた。自分で(一人暮らしを)選べば納得できる。やって無理だったら仕方ないかなって。」

1日は、新たに暮らすアパートにベッドなどを運び込みました。

大角さんは、話すことや食べることは問題ありませんが、腕を上げることができないため、眼鏡を直すといった日常の動作から始まり、生活の全 般で介助が必要です。

就寝時には、人工呼吸器が必要になります。

3日は、家電を運び入れました。

引っ越し先のアパートは自分で探しました。

自身で、求人サイトに募集を出し、5人のヘルパーを雇用しました。

ヘルパーを雇用するためのお金は、南箕輪村の公的制度を使用して賄います。

配達業者との書類を大角さん自ら確認しサインします。

大角さんの引っ越しの感想です。「何とか生活できそうかな。ビジョンが見えたのが良かった。障害者・健常者、関係なく、自立というか、社会人の一歩になるのかなと思います。」

大角さんの両親は、「病気がわかってから、自立した生活ができることを目標にしてきた」と話し、新しい生活を後押ししています。

新生活では、5人のヘルパーが、交代で、24時間、365日、サポートします。

大角さんは、10日頃から徐々にアパートで暮らしていく予定です。

-

小中学校 休校10日まで延長

伊那市・箕輪町・南箕輪村の教育委員会は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う小中学校の臨時休校について、10日まで延長することを決めました。

伊那市内の小中学校は休校を10日まで延長します。

学童クラブはこれまで通り受け入れるということです。

11日以降の対応については、国・県の方針を踏まえ今後決定するとしています。

箕輪町の小中学校も休校を10日まで延長します。

学童クラブはこれまで通り受け入れるということです。

11日以降の対応については、国・県の方針を踏まえ7日以降に決定する予定だということです。

南箕輪村の小中学校も休校を10日まで延長します。

学童クラブはこれまで通り受け入れるということです。

11日以降、南箕輪中学校・南箕輪小学校は分散登校を行う方針です。

南部小学校は授業の時間を短縮し、学校を再開する方針です。

これらは国・県の方針により変わる可能性もあるということです。

-

南箕輪村 小中学校長メッセージ

南箕輪村教育委員会と伊那ケーブルテレビジョンは、新型コロナウイルスの影響で休校中の村内の小中学生に向け、校長からのメッセージ番組を制作し30日から放送します。

24日は南箕輪小学校で収録が行われました。

大島俊彦校長は、得意のヴァイオリンの演奏を披露した他、身近な風景の写真を見せながら話をしました。

大島校長は「外出はできませんが、自宅から見える自然を観察して下さい」と呼び掛けていました。

メッセージの最後には「新型コロナに感染しないよう、手洗いやうがい、人ごみを避ける事を心がけ、休校あけには元気な姿を見せてください」と話していました。

南箕輪村の小中学校は新型コロナの影響で来月6日まで休校となっています。

村教育委員会では、自宅で過ごす子ども達を励まそうとメッセージ番組を作ることにしました。

この番組は30日の正午からご覧のチャンネルで放送予定です。

-

宮坂組が南箕輪村と箕輪町に100万円を寄付

南箕輪村久保の建設業宮坂組は、新型コロナウイルス感染防止に役立ててもらおうと、南箕輪村と箕輪町にそれぞれ100万円を24日、寄付しました。

宮坂組の宮坂義広社長が24日南箕輪村役場を訪れ、唐木一直村長に寄付金を手渡しました。

寄付は、新型コロナウイルス感染防止対策として学校関係や医療・福祉の分野に役立ててもらおうと行ったものです。

唐木村長は「いただいた寄付金は子育て・学習支援などに有効活用していきたい。こういう状況を乗り切るための支援をいただき、ありがたい。」と感謝していました。

この日は、支店のある箕輪町にも100万円を寄付したということです。 -

テレビDEお花見・大芝高原の桜

伊那ケーブルテレビでは、テレビで花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

20回目の23日は、南箕輪村大芝高原の桜をお届けします。

大芝高原は標高約800メートル。

市街地より遅く4月中旬から下旬が見ごろになります。

大芝高原内にはソメイヨシノやヤマザクラ、シダレザクラが

植えられています。

ソメイヨシノが終わるとシダレザクラが見ごろとなります。

桜のシーズンが終わると大芝高原は新緑の季節を迎えます。

-

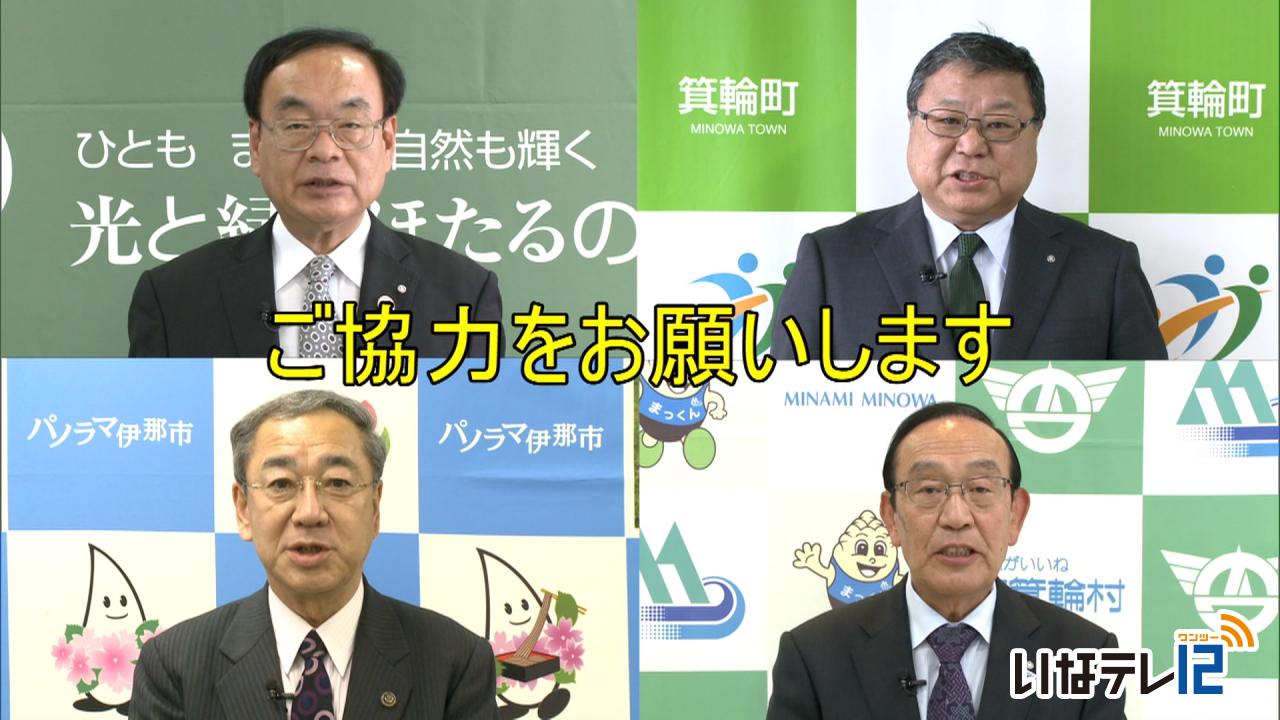

新型コロナ感染拡大防止呼びかけ

伊那市、箕輪町、辰野町、南箕輪村の各市町村長は新型コロナウイルス感染拡大防止について映像による住民への協力呼びかけを始めました。

市町村長による新型コロナウイルス感染拡大防止のメッセージは

伊那ケーブルテレビで放送するほかユーチューブでも見ることができます。 -

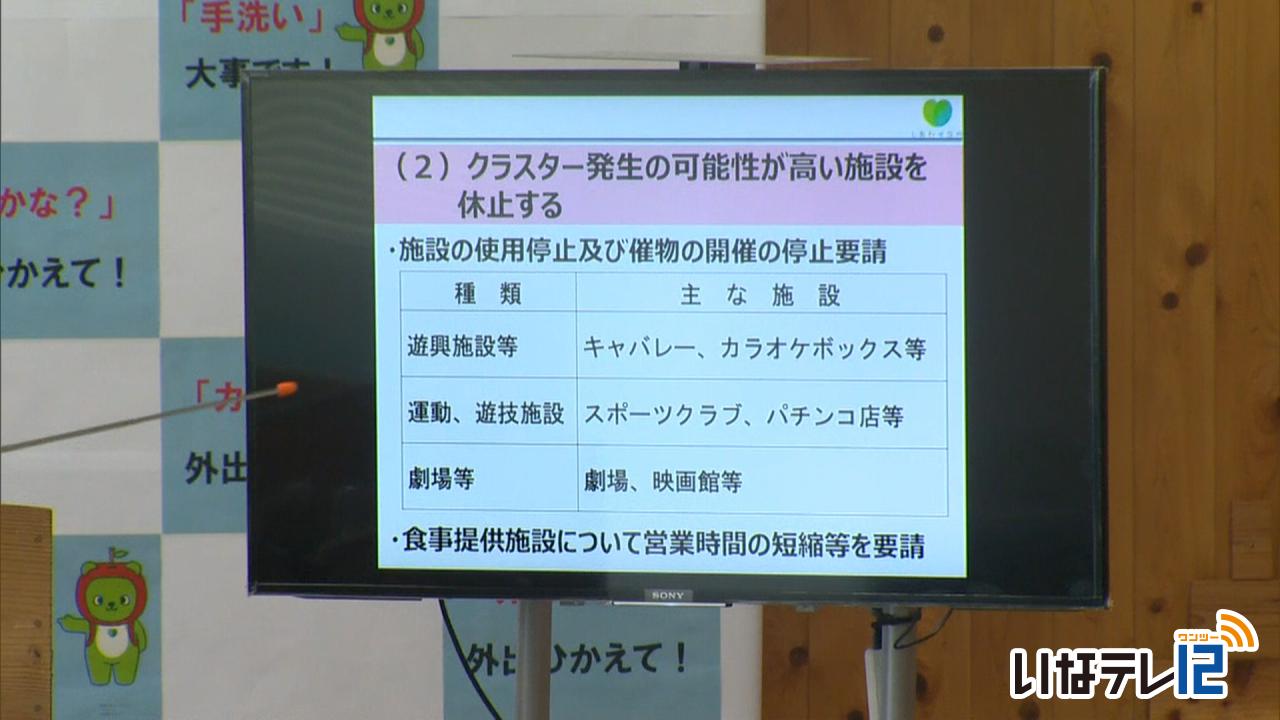

長野県が休業要請

新型コロナ感染拡大対策として、阿部守一長野県知事は、21日県庁で記者会見を開き、休業要請する職種や支援策について説明しました。

休業要請する職種は、県内すべてのキャバレー、カラオケボックス、スポーツクラブ、パチンコ店、劇場等です。

食事提供施設については、営業時間の短縮を要請し、午後8時から午前5時までは自しゅくしてもらい、酒類の提供は、午後7時までとしています。

期間は、4月23日から5月6日までですが、準備が整いしだい対応してもらいたいと協力を呼びかけました。

県の要請に協力した事業者には、協力金や支援金として30万円を支給するとしました。 -

南箕輪村 屋外の体育施設などを休館

南箕輪村は、新型コロナウイルス感染対策として、新たに屋外の体育施設などを休館・閉鎖します。

休館・閉鎖する施設は、大芝マレットゴルフ場、大芝陸上競技場、大芝野球場、大芝ミニグラウンド、富士塚運動場、南原グラウンドです。

休館・閉鎖は5月10日までを予定しています。

また、現在休館・閉鎖している施設については、5月10日まで期間が延長となります。

-

伊那食品 店舗等臨時休業へ

新型コロナウイルスの影響により伊那食品工業は、かんてんぱぱガーデンと全国のかんてんぱぱショップの臨時休業を発表しました。

伊那食品工業は、緊急事態宣言の発令や感染拡大を防ぐため、4月18日土曜と19日日曜、4月25日土曜と26日日曜、昭和の日の29日水曜と、5月2日土曜から6日水曜までの期間、かんてんぱぱガーデンとかんてんぱぱショップの臨時休業を決めました。

5月6日以降については、今後の情勢により検討するとしています。 -

箕輪町・南箕輪村小中学校休校延長

新型コロナウイルスの影響で箕輪町と南箕輪村の教育委員会は、小中学校の臨時休校を来月6日まで延長することを決めました。

箕輪町と南箕輪村の小中学校は今月23日まで臨時休校としていましたが、国や県の方針を受け来月6日まで休校期間を延長することを決めました。

学童クラブについてはこれまでと同様に行い、中学校の部活は実施しないとしています。

箕輪町と南箕輪村の教育委員会では、今後の子どもたちの学習支援として動画などを活用していく考えです。

伊那市教育委員会では、午後4時現在、県の方針をふまえ、結論を早急に出すとしています。

-

村議会 新型コロナ対策申し入れ

南箕輪村議会は、新型コロナウイルス対策について、適切な広報や村独自の経済支援などを求め唐木一直村長に13日申し入れをしました。

13日は、南箕輪村議会の丸山豊議長など議員4人が村役場を訪れ、唐木村長に申し入れの文書を手渡しました。

内容は、●感染拡大を防止するための対策について村民が適切な行動をとれるようあらゆる媒体を使用し広報すること

●不正確な情報の拡散が風評被害を招いたとして正確で迅速な情報公開を徹底すること

●経済的影響を受けた村民、事業者に対して村独自の予算措置を講じること、の3つを求めています。

唐木村長は「あらゆる部分で取り組んでいかなければならないと思っている。収束するまで議会と協力し取り組んでいきたい」と話していました。

-

村 新型コロナ対策資金創設を進める

南箕輪村は、新型コロナウイルス対策として企業などの資金繰りを支援する制度資金の創設を進めています。

13日は、村役場で南箕輪村議会全員協議会が開かれ、新型コロナウイルス感染症対策について報告されました。

このうち、新型コロナ対策資金制度は、貸付金利を村が補助し、実質金利を3年間無利子とするもので、現在の借入先から制度資金への借り換えもできます。

飲食業や個人事業者のほか、介護事業者なども利用でき、限度額は2,000万円、返済は7年以内となっています。

16日に制度資金創設について金融機関から回答があるということです。 -

南箕輪村 新消防団長に海沼さん

南箕輪村消防団の新しい団長に前副団長の海沼敬雄さんが任命されました。

1日南箕輪村役場で任命式が行われ唐木一直村長から辞令が交付されました。

海沼さんは現在50歳で職業は自営業です。

平成3年に村消防団に入団し平成28年から今年の3月31日まで副団長を務めていました。

海沼さんの任期は令和4年3月31日までの2年間です。

-

新型コロナで南箕輪村・唐木一直村長メッセージ

南箕輪村の唐木一直村長は9日、村民にメッセージを発表しました。

「全国で感染者が急増しております新型コロナウイルス感染症につきましては、村民の皆様には大変ご心配のことと思いますが、このウイルスは未知のウイルスといわれており、ワクチン等が開発されるまでは全国民の努力で感染拡大防止に取り組まなければなりません。

そのうえで皆さんに、手洗い・うがい・消毒等の日常の対応の他に、特に3つのことに絞ってお願いをいたします。

まずお伝えしたいことは、コロナウイルス感染に関してSNS上でいろいろな話が飛び交っているようですが、こうした内容に惑わされることなく、国や県、村が発信する正確な情報に基づいて、正しい行動をとっていただきたいということであります。

2つ目は、不要不急の外出は控えていただきたいということであります。特に県内の感染者の動向を見てみますと、県外へ出向いて感染し、県内に戻って発症するというケースが多発しています。感染拡大防止のため、くれぐれも感染者多発地帯へは出向かないようお願いします。緊急事態宣言対象地域に出向かざるを得なかった場合は、2週間の自宅待機による経過観察をお願いします。

3つ目は、「密閉」「密集」「密接」の状況を作らないということです。人との接触を極力少なくすることが、感染防止に有効だと言われております。

4月7日に、東京都を始め7都府県に緊急事態宣言がされました。長野県は対象地域には含まれておりませんが、4月8日現在19例の感染者が発生したことを受け、阿部知事は4月22日までを「感染対策強化期間」と位置付けました。

今、私たちが感染防止の行動に真摯に取り組むことにより、これ以上の感染拡大を防げるものと確信しています。

村では、伊那保健所管内でも3名の感染が公表されたことを受け、村内小中学校を4月10日から23日まで休業としました。

新学期が始まり、学校生活を楽しみにしていた子供たちには気の毒でありますが、子供の安全を第一に考え実施させていただきました。また、大芝関連施設を含む公共施設を当分の間閉鎖する措置を取らせていただきました。

村民の皆様にはご不便とご迷惑をおかけしますが、ぜひ、自らの命を守るため、大切な家族の命を守るため、そして私たちの普段のくらしを守るために皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。

-

南信工科短大 入学式

南箕輪村の長野県南信工科短期大学校の入学式が8日、行われ、37人がものづくりの技術者をめざして学校生活をスタートさせました。

今年度入学したのは、機械・生産技術科が15人、電気・制御技術科が12人の、あわせて27人です。

このほか、6か月の短期過程に10人が入学しました。

入学式は、新型コロナウイルス感染を防ぐため、在校生は出席せず、間隔を空け時間を短縮して行われました。

大石修治校長は、「ものづくりのスペシャリストを目指して、技能を磨き、積極的に技術向上に励んでください」と式辞を述べました。

新入生を代表して、須藤駿介さんが誓いの言葉を述べました。

今年度の新入生は南信が24人でこのうち上伊那が14人、中信が2人、北信が1人となっています。

-

南箕輪村で公共施設の休館決まる

南箕輪村で7日新型コロナウイルス感染症対策本部会議が開かれ今後の対応が協議されました。

冒頭のみ公開された会議では感染拡大防止対策として8日から21日まで屋内公共施設を休館することが決まりました。

休館となるのは村民センター、村図書館、南部小学校図書館、村民体育館、村公民館、大芝屋内運動場、大芝キャンプ場、森のコテージ、森の交流施設、ふれあいプラザ、赤松荘です。

また大芝の湯は23日まで大芝荘は30日まで休館するとしています。

こども館は休館ですが子育て教育支援相談室と放課後児童クラブは実施します。

すくすくはうすも休館ですが一時預かりは相談に応じるということです。

施設休館の期間は状況により延長されることもあるということです。

マレットゴルフ場や野球場など屋外の施設は利用できるとしています。

保育園は園児の受け入れが行われるほか小中学校も通常通り授業が行われます。

村社会福祉協議会の施設については8日に方針が決まるということです。

村では7日までに高齢者福祉施設や村内の開業医、保育園、学校施設などに合わせて3,000枚あまりのマスクを配布しているということです。

-

テレビDEお花見 エドヒガンザクラ

新型コロナウイルスの影響で花見や宴会など自粛要請が出される中、伊那ケーブルテレビでは、テレビでお花見を楽しんでもらおうと、地域の桜をシリーズで紹介しています。

4回目の7日は、南箕輪村北殿のエドヒガンザクラをお届けします。

エドヒガンザクラは村の天然記念物に指定されています。

高さは17メートル、幹の太さは6.5メートルで樹齢は260年あまりです。

根本に6基の庚申塔があります。

エドヒガンザクラは7日からライトアップされます。

見ごろは今週末までです。 -

交通安全鶴を寄贈

宮田村の中城忍夫さん(74)は、6日から始まった春の交通安全運動にあわせ、折り鶴5セットを伊那警察署に贈りました。

ケースの中の折り鶴は、親鶴

2羽、子鶴2羽の4羽の鶴を1枚の手すき和紙から作っています。

家族ぐるみの交通安全を表現したということです。

交通安全を祈った交通安全鶴ということで、左右確認、ゆずりあい、シートベルトなどのメッセージも添えられていて、すべてがつながっています。

交通安全鶴は、伊那警察署と管内の交番に贈られました。

中城さんは、伊那市や駒ケ根市などで折り鶴教室を開いていて、事故ゼロを思い制作したと話しています。

伊那警察署の土屋秀夫署長は、「思いを込めて作っていただいてありがたい」と感謝していました。

折り鶴は、訪れる人たちの目にとまるよう、玄関付近に飾られる予定です。

262/(木)