-

有毒きのこを食べて食中毒

長野県は上伊那郡内の80代男性1人が有毒きのこを食べたことによる食中毒が発生したと24日発表しました。

男性は快方に向かっているということです。

県の発表によりますと23日午後5時頃、伊那市内の医療機関から「採取した野生きのこを食べて神経症状のある患者1名を治療している」との連絡が伊那保健所に入ったということです。

患者は23日午前11時30分頃、上伊那郡内で採取したきのこを加熱し食べたところ痙攣などの症状が出たということです。

伊那保健所では食中毒の原因について推定で有毒きのこのテングタケを食べたことによるものとしています。

なお患者は快方に向かっているということです。

県では、きのこ中毒防止のポイントとして、分からないきのこは、採ったり食べたりしない。

誤った言い伝えや迷信を信じないことなどを挙げています。 -

伊那西の生徒が上伊那地区企業ガイドの取材

伊那市の伊那西高校の生徒は、伊那職業安定協会が発行する、「上伊那地区企業ガイド」のインタビュー取材を22日に行いました。

22日は、伊那西高校1年の大野絢音さんが、伊那市福島の日本濾過器株式会社伊那工場を訪れ、入社2年目の社員の加藤ゆいさんにインタビューをしました。

加藤さんも伊那西高校の卒業生です。

このインタビューは、伊那職業安定協会が毎年出している上伊那地区企業ガイドに巻頭特集として掲載するものです。

インタビューでは、仕事の内容や学生のうちにやっておいた方がいい事などを質問していました。

今年は上伊那の135社を紹介する予定で、このうち高校生や大学生がインタビューした7社の記事が掲載されます。

インタビューをした大野さんは、工場内の見学を行い、加藤さんが担当するディーゼルエンジン用の燃料フィルターの製造の様子を見ました。

上伊那地区企業ガイドは、2,500部発行する予定で、上伊那の高校2年生や大学3年生などに無料配布されます。

-

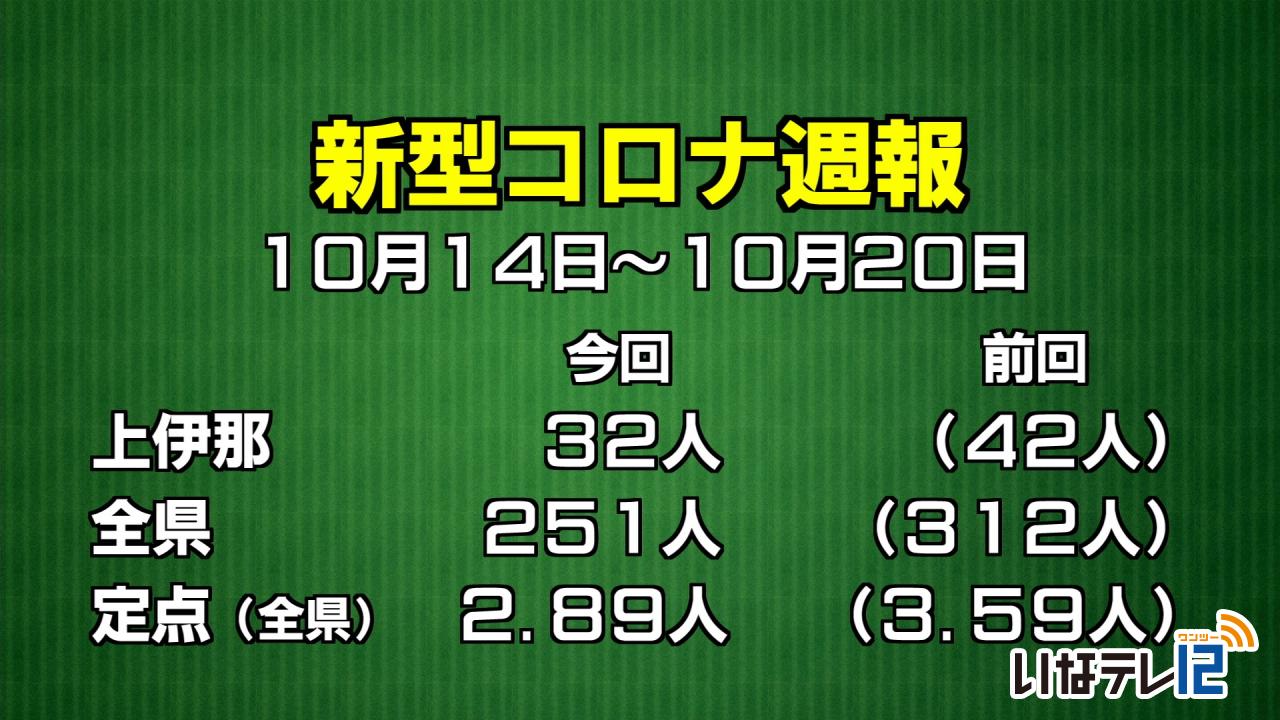

コロナウイルス感染症 週報

23日発表の新型コロナウイルス感染症の10月14日から20日の週報です。

上伊那は32人、全県は251人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり2.89人で減少しています。 -

南信にゆかりのある画家の作品並ぶ

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝など、長野県の南信地方にゆかりのある作家の作品が並ぶ、コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちが、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、池上秀畝や飯田市出身の菱田春草など、南信地方にゆかりのある13人の画家の作品、36点が展示されています。

長野県立美術館で開かれた展示会を多くの人に楽しんでもらおうと行われていて、伊那文化会館では2021年から開催しています。

今回は、近代日本画を代表する、池上秀畝と飯田市出身の菱田春草の生誕150周年を記念した展示となっています。

22日は、伊那中学校の生徒が会場に訪れていました。

コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちは、11月17日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

11月2日(土)には、伊那文化会館の学芸員によるギャラリートークが予定されています。

入場料は一般500円、大学生、75歳以上は300円、高校生以下は無料となっています。

-

伊那市民美術展22日まで

第46回伊那市民美術展が、伊那市のいなっせで、18日から始まりました。

会場には、伊那市民美術会会員の作品、およそ40点が展示されています。

伊那市民美術会には、伊那市を中心に美術愛好家32人が所属していて、会場には洋画や日本画、彫刻などの作品が並んでいます。

このうち絵画は10号を中心に、人物や風景、花などを描いた新作だということです。

伊那市民美術会は「個性的な作品が集まりました。それぞれの違いを感じてほしい」と話していました。

伊那市民美術展は22日(火)まで、いなっせの2階展示ギャラリーで開かれています。

-

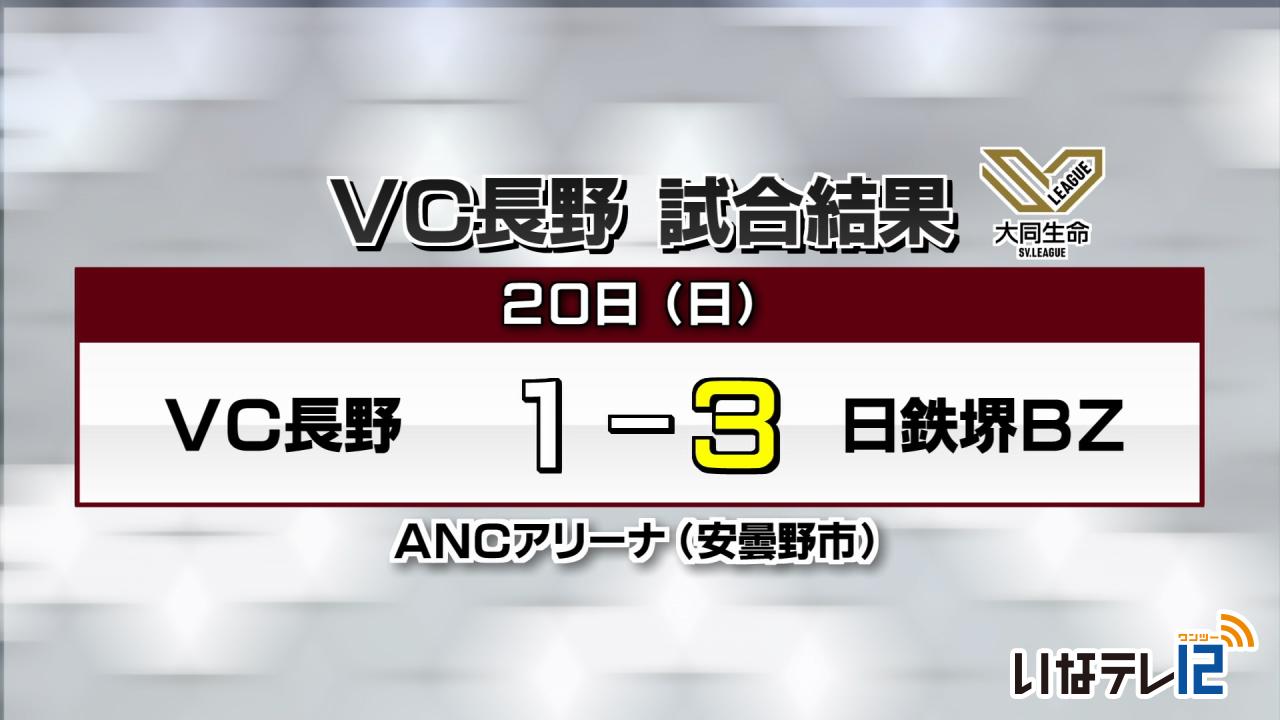

VC長野 20日の試合結果

バレーボールSVリーグ男子、VC長野トライデンツの20日の試合結果です。

VC長野トライデンツはホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦しセットカウン1対3で敗れました。

次は11月2日にホームでウルフドッグス名古屋と対戦します。 -

毛並みや歩く姿を競う ドッグショー

犬の毛並みや歩く姿を競うドッグショーが、南箕輪村の大芝高原で19日に開かれました。

ドッグショーには、全国から75犬種、222頭がエントリーしました。

犬種ごとに毛並みや歩き方などの審査を行い、上位3頭を決めました。

このドッグショーは、地元の人達にトップクラスのショーを見てもらおうと、南箕輪村の伊那愛犬クラブが5年ぶりに開いたものです。

会場では20日も、別のクラブが主催するドッグショーが開かれます。

-

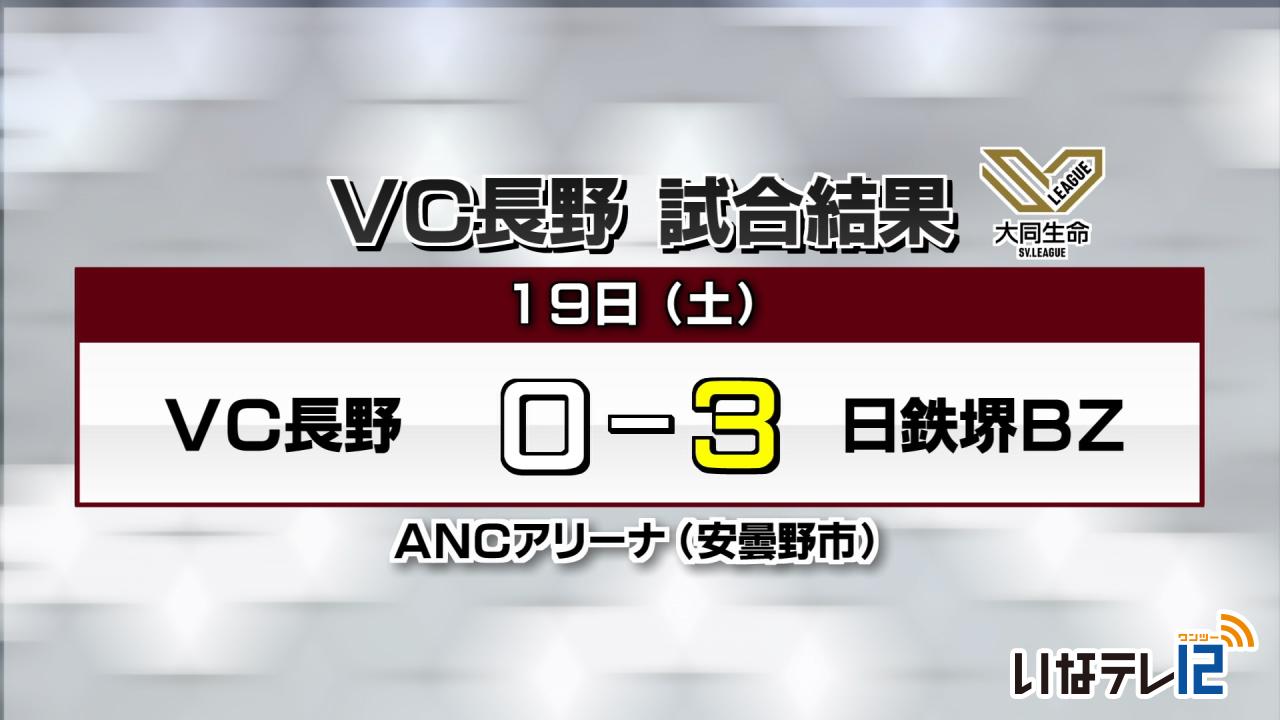

VC長野 試合結果

バレーボールSVリーグ男子、VC長野トライデンツの19日の試合結果です。

VC長野トライデンツは、ホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦し、セットカウント0対3で敗れました。

あすもホームで日本製鉄堺ブレイザーズと対戦します。

-

第105回 上農祭 同窓会マルシェも賑わう

南箕輪村の上伊那農業高校の文化祭「第105回 上農祭」が、12日に行われ、農産物の販売などでにぎわいました。

上農祭が始まる午前9時半前、受付には、生徒玄関から体育館まで連なる長い列ができていました。

お目当ての品は、上農生が実習で作った農産物です。

シャインマスカットやナガノパープルが1パック千円と市場よりも安価で販売されました。

また、加工品も人気で、味噌やジャムを買い求めていました。ミニシクラメンも一鉢300円で販売されました。

販売会場となった第2体育館は、多くの人でにぎわい、農産物は、まつりの開始から1時間ほどで売り切れました。

生徒玄関前の広場では、卒業生による同窓会マルシェが開かれました。

ドライフラワーなど実際の花を使ったアクセサリーや、焼鳥、スイーツ、パンなどが販売され、それぞれ自分で店を立ち上げた13人が出店しました。

上伊那農業高校は、今年、創立130年を迎えました。地域で活躍する卒業生と在校生が交流し、地域とつながる機会にしたいと、今回、創立130周年記念の一環で初めて行われました。

一般公開では、クラス企画や部活動の展示、ステージ発表も行われました。

上伊那農業高校によると、上農祭の一般公開には、1,500人が訪れたということです。

-

シナノスイートの出荷作業始まる

長野県のオリジナル品種のリンゴ「シナノスイート」の出荷が始まっています。

今年は高温続きで色づきが遅かったため、2023年と比べて1週間ほど遅れています。

16日は箕輪町の上伊那果実選果場におよそ15トンのシナノスイートが持ち込まれました。

出荷作業は2023年と比べ1週間ほど遅い10月8日から始まりました。

JA上伊那によりますと、シナノスイートは上伊那ではふじに次いで2番目の出荷量があるということです。

2023年と比べ今年は気温が高い日が続き、色づくのに時間がかかった影響から収穫時期が遅くなったということです。

出荷量は330トンを見込んでいて、出荷のピークは今週末になるということです。

シナノスイートは主に東京や中京方面に出荷されますが、南箕輪村のファーマーズあじ~ななどの直売所でも購入できるということです。

-

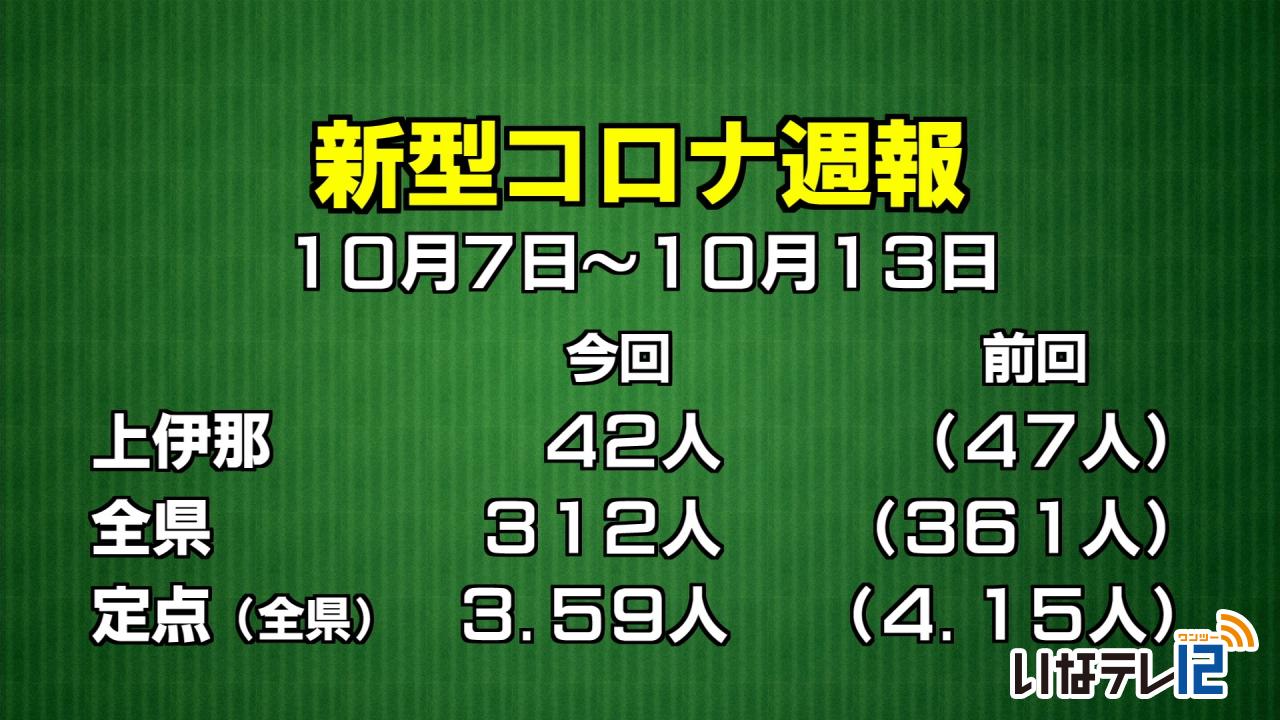

新型コロナ週報 上伊那42人確認

16日発表の新型コロナウイルス感染症の10月7日から13日の週報です。

上伊那は42人、全県は312人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり3.59人で減少しています。

-

南信地区高等学校書道展

南信地区高等学校書道展が、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

書道展には南信地区13校の生徒の作品98点が展示されています。

展示されているのは、臨書で生徒が古典の作品を手本に文字の太さや形を考えて書き写したものだということです。

会場ではほかに、南信地区の高校の教員展も開催されています。

南信地区高等学校書道展は13日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

-

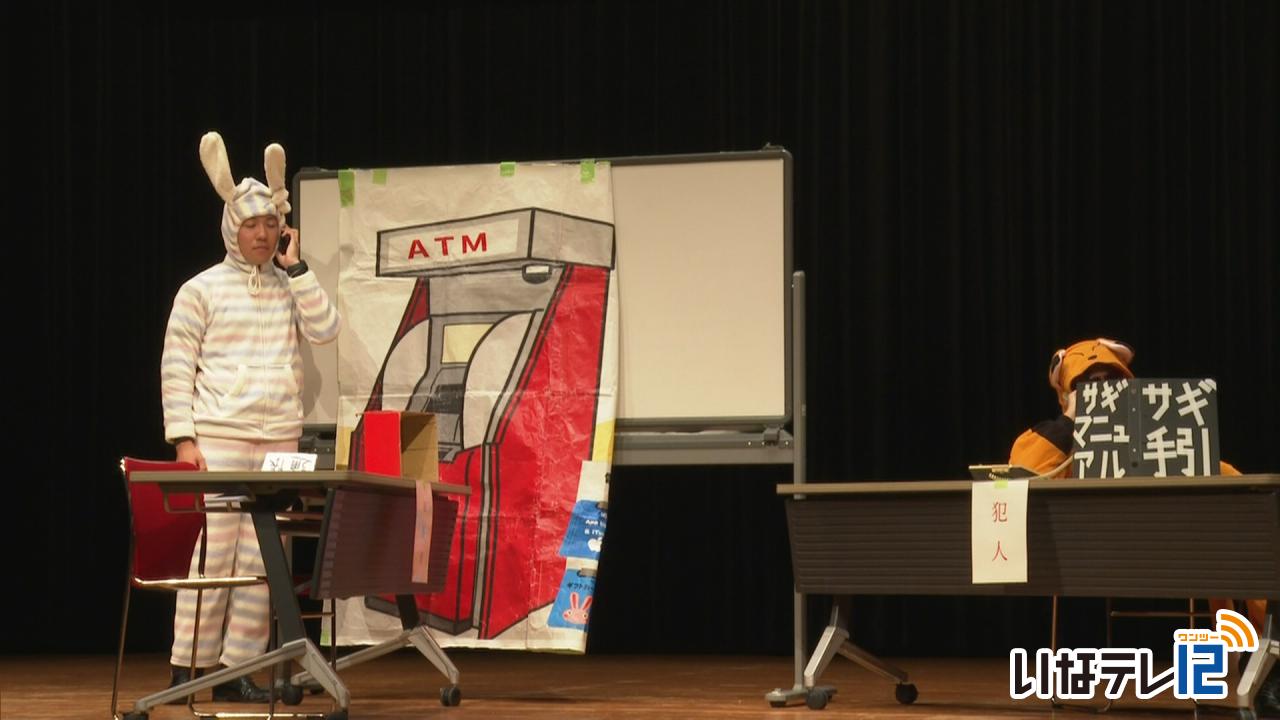

伊那谷あんぜんフェスタ

楽しみながら防犯意識を高めるイベント、伊那谷あんぜんフェスタが10日伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

伊那谷あんぜんフェスタでは伊那警察署の署員が電話でお金詐欺被害防止を呼び掛ける寸劇を披露しました。

フェスタではほかに長野県交通安全教育支援センターの職員が正しいシートベルトの付け方について説明していました。

伊那警察署によると今年9月末現在の伊那署管内の電話でお金詐欺の被害は3件、約248万円。

SNS型投資ロマンス詐欺は4件、約5,761万円だということです。

また交通人身事故は141件で死亡は2人、けが人は167人だということです。

伊那谷あんぜんフェスタは伊那警察署や伊那防犯協会連合会が開いたもので、会場には約100人が集まりました。

-

高度な技術習得へ 研修開講式

看護師が高度な技術や知識が必要となる医療行為を学ぶ看護師特定行為研修の開講式が9日、伊那市の伊那中央病院で開かれました。

研修を受けるのは看護師3人で薬剤投与や呼吸器の管理などについて1年間学びます。

開講式で伊那中央病院の本郷一博院長は「講義、実習とボリュームのあるカリキュラムとなっている。看護について改めて見直す機会にしてもらいたい」とあいさつしました。

受講者を代表して渡部誠さんは「質の高い知識を身につけ地域医療に貢献したい」と決意を述べました。

研修を終えた看護師は医師の指示を待たずに定められた処置を行うことができるようになります。

これにより、医師の負担が軽減されるとともに、患者への適切な対応が可能となります。

伊那中央病院は平成30年に国から看護師の特定行為研修指定機関に指定されていてこれまでに55人が研修を修了しています。

-

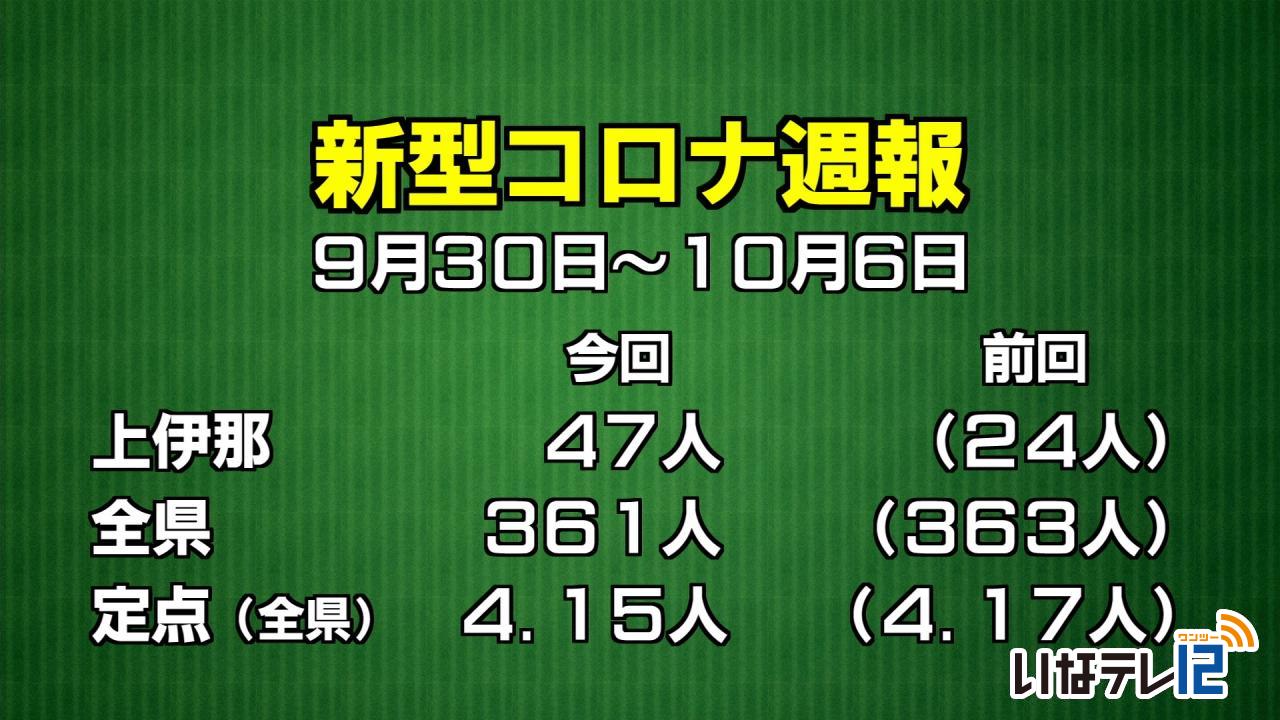

新型コロナ週報 上伊那47人確認

9日発表の新型コロナウイルス感染症の9月30日から10月6日の週報です。

上伊那は47人と前の週の24人から2倍近く増加しました。

全県は361人で、患者届け出数は定点当たり4.15人で減少しています。

-

交通死亡事故多発警報 発令

長野県交通安全運動推進本部は、5日、全県に交通死亡事故多発警報を発令しました。

長野県内では9月30日から10月4日までの期間に、伊那市、中野市、大町市で3件の交通死亡事故が発生し、4人が亡くなっています。

警報の期間は5日から14日(月)までの10日間です。

-

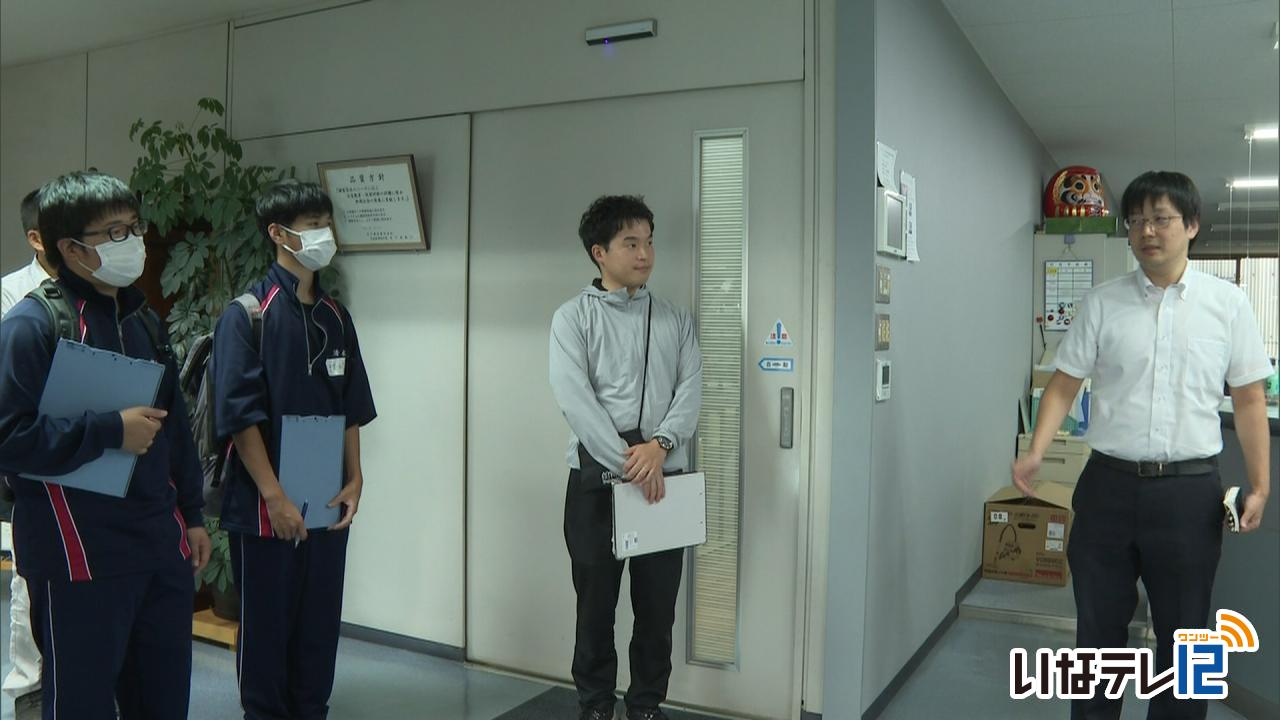

伊那JC 「なぜ働くのか?」高校生など対象企業巡り

一般社団法人伊那青年会議所は、高校生などが企業を巡りなぜ働くかについて考えてもらうイベントを、9月21日に開きました。

講演を聞いた後、高校生など参加者10人は4つの班に分かれ、それぞれ伊那市や南箕輪村など様々な業種4社をめぐりました。

上伊那農業高校の生徒二人の班は、午後1つ目の企業として、伊那市の宮下建設株式会社を訪れました。

宮下建設では、上伊那農業高校卒業の若手社員もいて、紹介されていました。

どのような業務を行っているのか、働き甲斐や苦労はどのようなものかなど、動画を見ながら説明していました。

このイベントは、伊那青年会議所の経済推進委員会が、若者に働くことの意味を理解するきっかけにしてもらおうと開きました。

今回の企業訪問では、全体で11の企業が受け入れ協力しました。

-

街歩きで課題を見つける 実践型まちづくりセミナー

街中を歩いて地域の現状や課題を見つけ、まちづくりに生かす「実践型まちづくりセミナー」が、3日と4日の2日間、伊那市内で開かれています。

セミナーには、まちづくりに携わる県内の自治体職員や、信州大学の学生など、およそ70人が参加しています。

3日は、JR伊那市駅から伊那北駅の間を歩きながら地域の現状や課題を見つけ、その解決方法を考えました。

伊那北駅周辺では、高校再編に伴う再開発についての意見が出ていました。

このセミナーは、県内の市町村をサポートし、まちづくりを支援する公・民・学の連携組織「信州地域デザインセンター」が伊那市と共催で開いたものです。

これまでは講師を招いての座学のみでしたが、今回初めて座学に加え、現地を歩く実践型のセミナーとなりました。

4日は、3日のまち歩きをもとに、まちづくりの方針や具体的な施策を話し合うグループワークを行う予定です。

-

第6回水彩画木曜会展

伊那市の水彩画教室、木曜会の作品展が、伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

会場には、風景や花を描いた会員の作品およそ40点が展示されています。

水彩画教室木曜会には上伊那に住む14人が所属していて、毎週木曜日に活動しています。

作品展は、日頃の活動の成果を発表しようと開かれていて、今回で6回目となりました。

会場には、全員の自画像も展示されています。

会では「小さなものから大きなものまで、頑張って描いた作品を見てほしい」と話していました。

第6回水彩画木曜会展は、8日(火)までいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

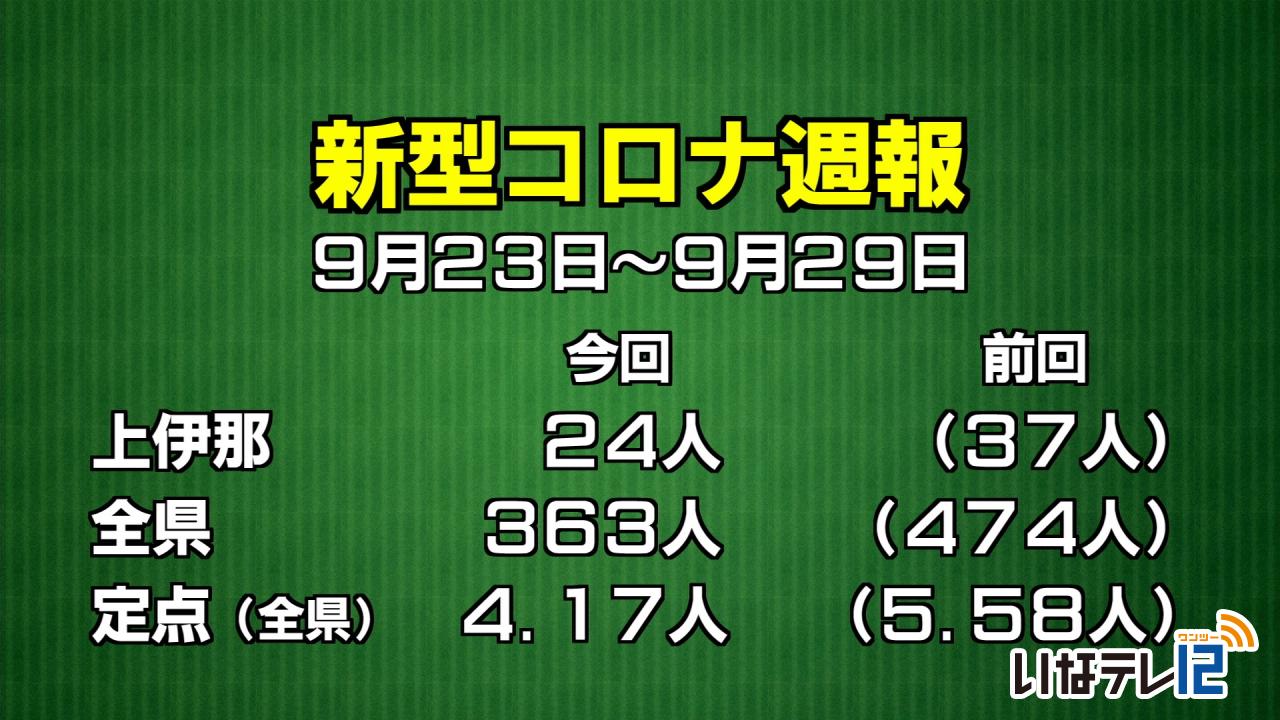

新型コロナ週報 上伊那24人感染確認(9/23~9/29)

2日発表の新型コロナウイルス感染症の9月23日から29日の週報です。

上伊那は24人、全県は363人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり4.17人で減少しています。

-

リニア上伊那地区期成同盟会

リニア中央新幹線建設促進上伊那地区期成同盟会が1日に伊那市の伊那市役所で開かれ、今年度の事業計画案が承認されました。

会議には市町村や商工団体の関係者などおよそ10人が出席しました。

今年度の事業計画として「リニア中央新幹線の開通を地域振興に結び付ける取組み」「JR東海飯田線の高速化に関する取り組み」を行うことなどが承認されました。

会長を務める白鳥孝伊那市長は「地域の発展につながるよう官民連携して事業計画の具体化を進めたい」と話していました。 -

平和のための信州・戦争展 28日と29日開催

平和の尊さと戦争の悲惨さを後世に伝える「第35回平和のための信州・戦争展in上伊那」が28日と29日bに伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には太平洋戦争を中心に、パネルや遺品などおよそ350点が展示されています。

戦争展は県内4地区を会場に持ち回りで開かれていて、上伊那での開催は9年ぶりとなります。

実行委員会では、戦時中の上伊那について知ってもらおうと第二次大戦末期に上伊那地域に疎開した旧陸軍の秘密機関「登戸研究所」に関する資料や、満蒙開拓についての資料も展示されています。

また、現在戦時下にあるウクライナの子ども達が描いた絵やメッセージも展示されています。

戦争展は30日まで伊那文化会館で開かれていて、30日は731部隊や満蒙開拓の体験を聞くステージ企画が予定されています。

-

伊那谷観光局 来月ガイド付き自転車ツアー

長野伊那谷観光局は10月に、電動アシスト付自転車「e-バイク」で巡るガイド付きツアーを開きます。

ツアーは伊那市、飯島町、南箕輪村で開かれます。

17日は南箕輪村で会員限定モニター体験会が開かれました。

村観光協会の職員がガイドを務め、伊那谷観光局の会員3人が参加しました。

参加者は村内を自転車で巡りました。

南箕輪村で開かれるツアーは、アカマツがコンセプトです。

有賀製材所でアカマツについて学び、アカマツを使ったブラメシも楽しみます。

この体験会は、ガイドのスキル向上とツアールート確認のため開かれました。

伊那谷観光局では観光地域づくりの一環として自転車を活用した旅を提案しています。

その中で、今回初めて自転車ツアーを開きます。

南箕輪村が10月5日、伊那市が10月13日、飯島町が10月27日です。

参加費は自転車とヘルメット付きで税込み1万5千円です。

ツアーは伊那谷観光局のHPから申し込むことができます。

-

秋の全国交通安全運動 ドライバーに交通安全呼びかけ

21日に始まった秋の全国交通安全運動に合わせ、伊那市役所前に交通指導所が今朝開設され、関係者がドライバーに交通安全を呼びかけました。

きょうは、県交通安全運動推進上伊那地方部や伊那警察署、伊那交通安全協会の会員などおよそ60人が参加し、ドライバーに交通安全を呼びかけました。

秋の全国交通安全運動の重点は、歩行者は、反射材の着用推進や安全な横断方法の実践による交通事故防止、ドライバーは、夕暮れ時以降の早めのライト点灯などです。

今年1月1日から昨日までに伊那署管内で発生した人身死亡事故は132件で、前の年と同じ時期と比べ30件減少しました。

死者は1人、負傷者は156人となっています。

伊那署では、高校生が運転する自転車事故、横断中の歩行者と車の接触事故が増えてきているとして注意を呼び掛けています。

秋の全国交通安全運動は、30日(月)まで行われます。

-

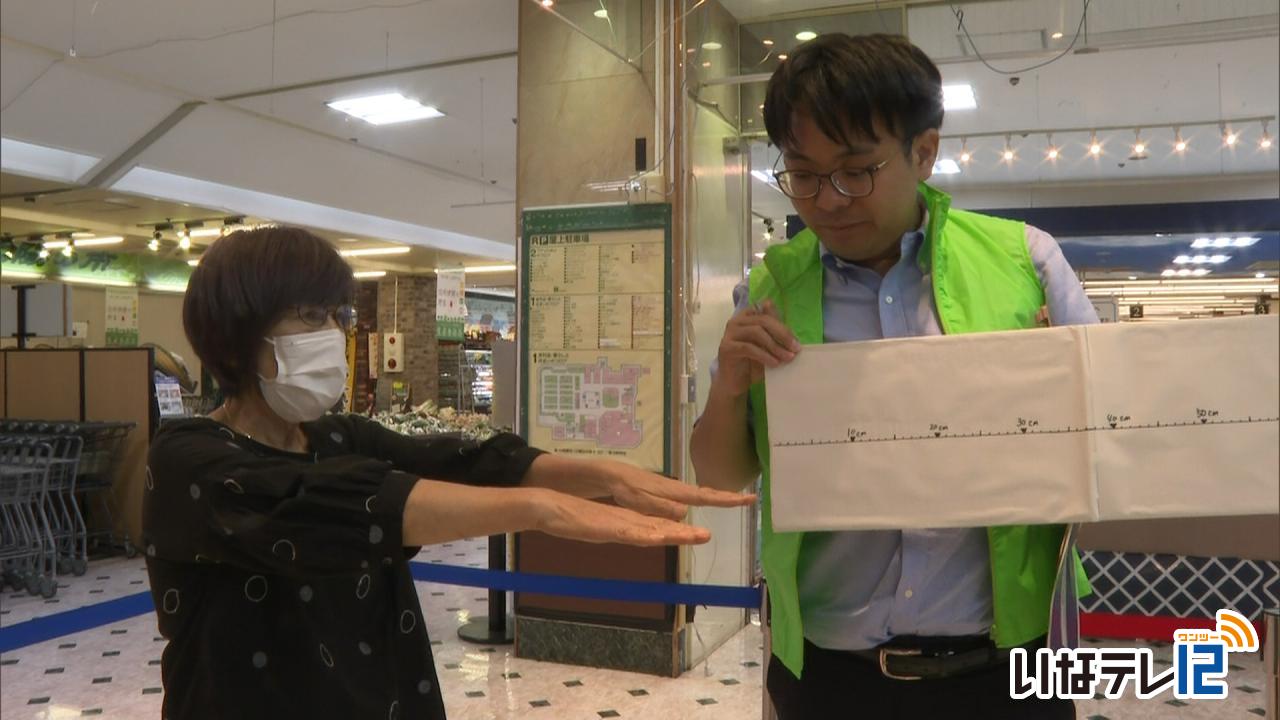

転倒の労働災害防止 街頭啓発

伊那労働基準監督署は、管内で多発する転倒による労働災害を防ごうと24日に伊那市内の大型店で街頭啓発を行いました。

伊那労働基準監督署やハローワーク伊那の職員などが買い物客に、労働災害防止を呼びかけるチラシなどを配りました。

伊那市のイメージキャラクター「イーナちゃん」と長野県PRキャラクター「アルクマ」も訪れ、転倒災害防止を呼びかけました。

街頭啓発ではほかに、転倒防止のリスク評価セルフチェックも初めて実施されました。

「同年代に比べて体力に自信はあるか」「目を閉じて片足でどのくらいたつ自信があるか」などの質問に答えたあと、歩幅や片足立ちの身体機能を計測します。

5つの項目を計測し、答えた質問と比較します。

伊那労働基準監督署によりますと、今年上半期に上伊那地域で発生した労働災害のうち、死者は1人。

休業4日以上のけが人は79人でした。

その中で最も多い事故は「転倒」で、22人、27.5%を占めています。

10月1日から全国労働衛生週間も始まることから、伊那労働基準監督署では、労働災害への注意を呼び掛けています。

-

天竜川周辺のごみ拾い

南信地域の建設会社で作る長野県南部防災対策協議会は、天竜川や三峰川周辺のごみ拾いを12日、行いました。

ごみ拾いは、「ラブリバー天竜の日」として平成3年(1991年)から行っています。

飯田市と伊那市の2会場で行われ、伊那会場には33社およそ100人が参加しました。

ゴミ袋とトングを持ち、たばこの吸い殻などを拾っていました。

協議会では「河川環境向上のため、これからも続けていきたい」としています。

ごみ拾いは午前中に行い、ごみ袋16袋分が集まったということです。

-

上伊那で生活保護費の過大支給

長野県は、上伊那の8世帯にあわせておよそ750万円の生活保護費を過大に支給する、不適切な事務処理があったことを17日に公表しました。

これは2021年度と2022年度の生活保護の支給額を決める際に、上伊那福祉事務所の職員が生活保護の対象世帯の収入の確認作業を怠り、生活保護費を8世帯、あわせておよそ750万円分を過大支給したものです。

担当していた職員の2023年4月の異動後に不適切な事務処理が行われていたことが発覚したということです。

過大支給の世帯に対しては、説明と返還手続きを進めているということです。

県福祉部地域福祉課では、職員研修の強化やマニュアルの見直しなどを行い再発防止に取り組むとしています。

-

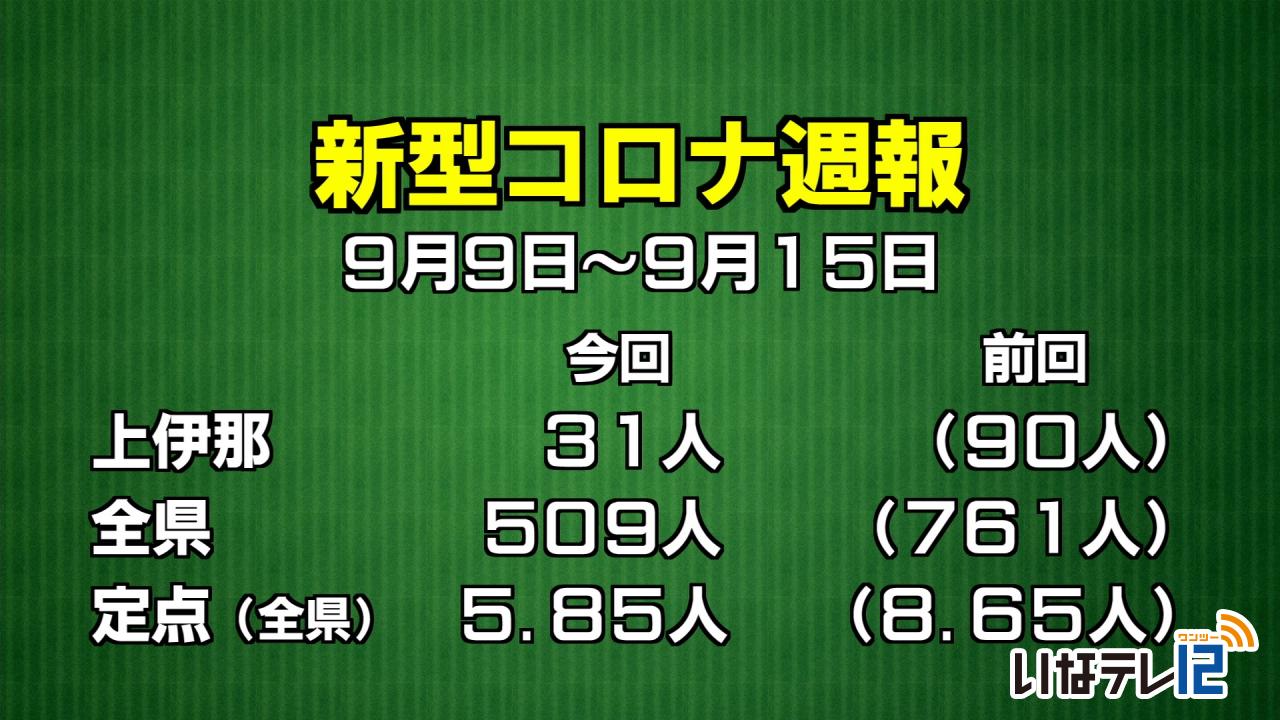

新型コロナ週報 上伊那31人感染確認

18日発表の新型コロナウイルス感染症の9月9日から15日の週報です。

上伊那は31人、全県は509人でした。

全県の患者届け出数は定点当たり5.85人で減少しています。

-

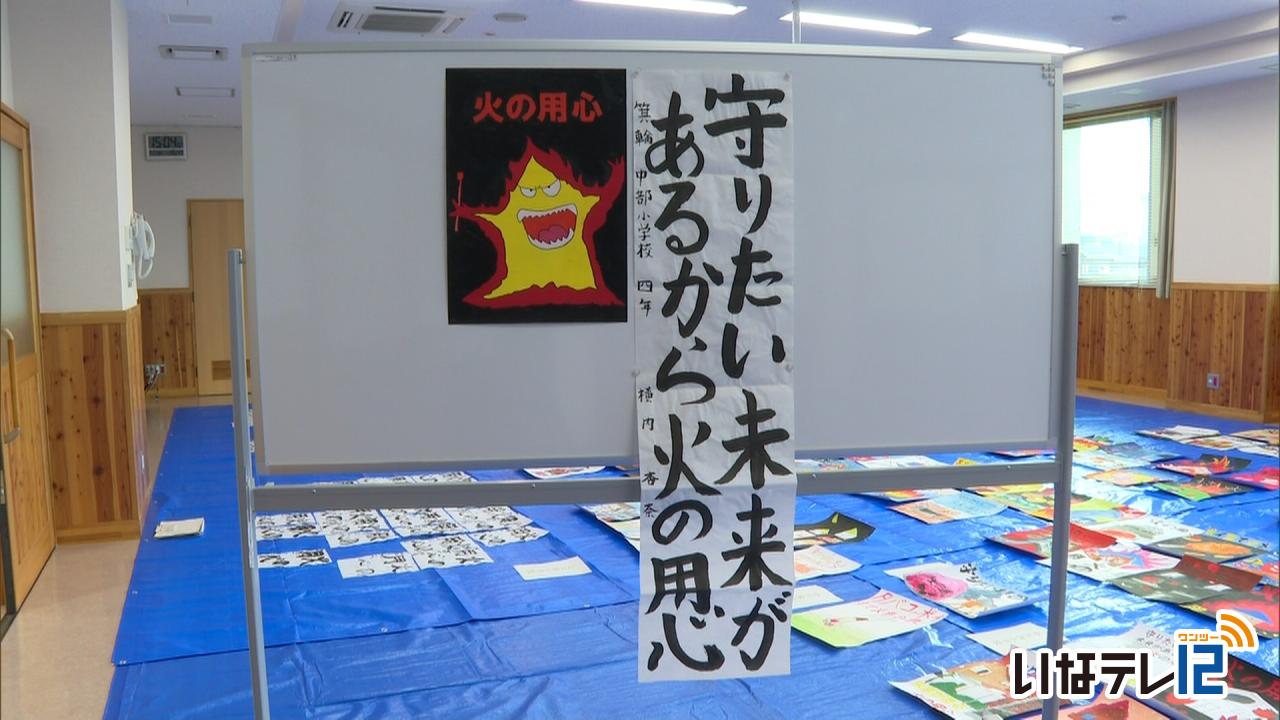

防火作品コンク 書道の部最優秀賞 横内さん(中部小4年)

上伊那防火管理協会小学生防火作品コンクールの審査が11日伊那市の上伊那広域消防本部で行われ、防火書道の最優秀賞には箕輪中部小学校4年の横内杏奈さんの作品が選ばれました。

コンクールは上伊那の小学校高学年を対象に上伊那防火管理協会が開いたもので、書道の部には67点、ポスター部には228点の応募がありました。

審査の結果書道の部の最優秀賞には箕輪中部小学校4年生の横内杏奈さんの作品が選ばれました。

ポスターの部の最優秀賞には、宮田小学校4年生の芳池朔さんの作品が選ばれました。

最優秀賞の書道とポスターはまとめられ、来年のカレンダーとして上伊那防火管理協会の会員事業所に配られるということです。

-

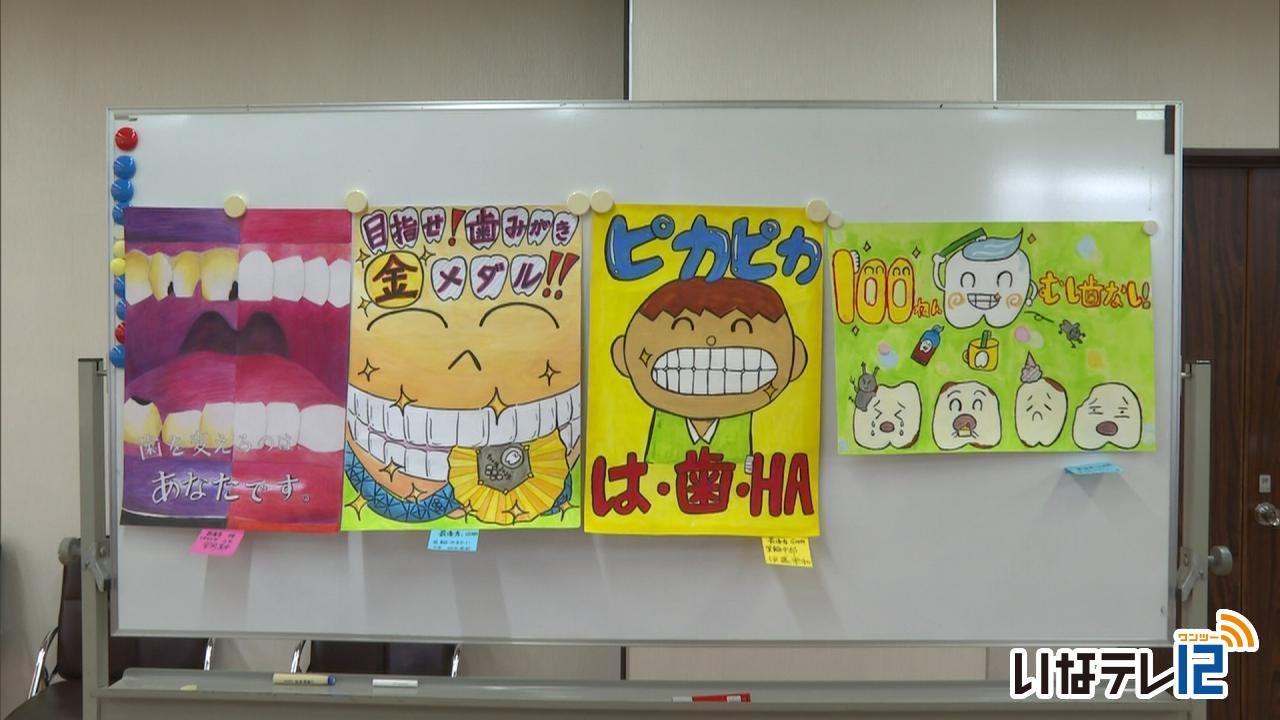

歯と口の衛生に関するポスター 最優秀賞決まる

上伊那歯科医師会が小中学生を対象に募集した歯と口の衛生に関する図画・ポスターコンクールの審査会が12日に伊那市の上伊那歯科医師会館で開かれ、最優秀賞4点が決まりました。

最優秀賞に選ばれたのは、中学校の部は、伊那中学校2年の室岡真歩さんの作品です。

小学校高学年の部は箕輪中部小学校5年の征矢愛莉さんの作品と、同じく箕輪中部小学校5年の垣内心寧さんの作品です。

小学校低学年の部では箕輪中部小学校3年の伊藤未和さんの作品が選ばれました。

コンクールは上伊那歯科医師会が毎年開いているもので、今年度は上伊那の小中学校から391作品の応募がありました。

最優秀と、優秀賞の作品は県のコンクールに提出されます。

211/(水)