-

衆院選5区加藤学氏初当選

30日投票が行われた第45回衆院選は、県内の小選挙区すべてで民主党が勝利する結果となった。

5区は、新人の加藤学さんが、自民党前職の宮下一郎さんを破り初当選した。

1万5千票余りの差で敗れた宮下さんは、比例での復活もならず、父創平さんと親子で重ねた連勝は、10で止まった。

宮下さんは、伊那市と駒ヶ根市で加藤さんを3200票ほど上回ったが、飯田、上伊那、下伊那で下回った。

5区の投票率は、最も高く79.46パーセント、その中で上伊那は80.26パーセントだった。 -

井月顕彰会が初の講演会

伊那に足跡を残した漂泊の俳人井上井月の業績を文化遺産として顕彰する井上井月顕彰会は、29日いなっせで初めての講演会を開いた。

井上井月顕彰会は、一般社団法人として、去年12月1日に設立された。

漂泊の俳人井上井月や門下の俳人たち、また、井月を支えた人たちの業績を文化遺産として顕彰することを目的としている。

今回が初めての講演会で、井上井月と近世文学の流れの演題で、清泉女学院大学で近世文学・俳諧史を教える玉城 司教授が講演した。

玉城さんは、立派な井月像とみすぼらしい井月像を切り口にして、井月には、2つの面があったと説明した。

明治時代に政府からゆるされた教育者として、また一方で、そうした生き方を否定し、漂泊の俳人として行脚する生き方。

玉城さんは、「井月は、いつも両者のはざまで葛藤し続けたのではないか」と分析していた。

会場には、井月の映画化に意欲をみせる俳優の小椋一郎さんをはじめ多くの井月ファンがつめかけ、講師の話に耳をかたむけていた。 -

衆議院総選挙街頭啓発

30日の衆議院議員総選挙を間近に控え、長野県選挙管理委員会は、28日県下一斉に投票を呼びかける街頭啓発を行った。

上伊那地域では、宮坂正巳上伊那地方事務所長らが管内の企業などに出向いて、啓発活動をした。

南箕輪村のルビコン株式会社西駒工場では、通勤する社員らに投票日が書かれたティッシュを手渡していた。

長野県選挙管理委員会では、30日は、棄権することなく投票するよう呼びかけている。

尚8月17日現在の上伊那地域の有権者数は、男性74,609人、女性78,493人の153,102人となっている。

前回平成17年9月のいわゆる郵政選挙の衆議院議員選挙の投票率は、上伊那地域は、76.15%だった。 -

上伊那 求人倍率11ヵ月ぶりに増加

ハローワーク伊那は28日、上伊那の7月の月間有効求人倍率を公表した。

有効求人倍率は0.3倍で、11か月ぶりに増加に転じた。

県の平均は0.39倍で、過去最低の数字となっている。

ハローワーク伊那によると、上伊那の7月の有効求人倍率は0.3倍で、前の月の0.27倍より0.03ポイント増加した。

回復に転じたのは11か月ぶり。

企業の新規求人数は782人で、前の月の653人より2割ほど増加している。

これまで求人数が極端に少なかった製造業などで回復が見られることから、ハローワーク伊那では、これまで各企業が行ってきた在庫調整などが進んだ結果、わずかながら、人を雇える余裕が出てきたのではないかとみている。

新たに職を探している新規求職者数は918人で、前の月の994人より76人減少した。

求職者数は3カ月連続で減少している。

今回、有効求人倍率は増加に転じたが、依然として県平均の0.39倍より0.09ポイント下回っていて、県内では上田に次いで、二番目に低くなっている。

また、実際に就職した人の数は218人で、前の月の255人より37人少なく、回復の兆しは見えるものの、厳しい状況にある。

ハローワーク伊那では、「状況は厳しいが、これまでは悪くなる一方だった。今は今後に期待できる状況」としいる。 -

市長会リニアBルート採決見送り

27日大町市で開かれた県の市長会総会で、リニア中央新幹線の県内ルートについて、伊那谷を通るBルートで推進すべきとする提案に対し、時期尚早とする意見があったため、採決は避け、意見として県にリーダーシップを求めることになった。

同行した伊那市の職員によると、伊那市を含む9つの市が、リニア中央新幹線の県内ルートについては、Bルートで推進すべきとして共同で提出した議案に対し、飯田市の牧野光朗市長と、小諸市の芹沢勤市長から、状況を見極めるべきで時期尚早などとする意見があったという。

共同提案に対し、異なる意見があったとして、この議案については採決せず、正副会長に一任された。

これにより、リニア問題については、意見として県にリーダーシップを求めていくことになった。

尚、リニア新幹線のルートは、県ではBルートに決定していて、飯田市などの今後の対応が注目さる。 -

上伊那農工商連携等推進会議 発足

農工商が連携し、上伊那地域の資源を活用した地域の振興につなげようと、連携を推進するための組織が、27日発足した。

この日は、県や上伊那8市町村、農林業関係者、商工業関係団体など19団体が参加し、組織が発足した。

宮坂正巳上伊那地方事務所長は、「付加価値の高い魅力ある商品を開発し、上伊那を支える産業を育成していくため連携が必要」と挨拶した。

この会議は、去年、農商工等連携促進法が制定された事を受け、県内10ヶ所で組織されている。

連携推進会議は、地域で活用できる農産物などの資源を発掘し、農林業と中小企業が共同で、新たな事業や商品開発を行うことを目的としている。

長野県中小企業振興センターから上伊那地方事務所に専属の職員が一人配置され、それぞれの団体の連携を図るほか、資源の発掘を行っていく。

この日は、意見交換が行われ、伊那テクノバレー地域センターからは、「これまでも様々な商品を開発しているが、嗜好品には限界がある。米以外の主食になるような大きなテーマで取り組む必要がある」といった意見や、伊那商工会議所からは、「アマランサスなどの取り組みを行っているが、商工業から農業への接点が少ない」などの意見が挙がっていた。

上伊那農工商連携等推進会議では今後、連携を強化し、新商品の開発などを目指す。 -

県議会危機管理委へ要望

上伊那広域連合は26日、現地調査に訪れた長野県議会危機管理建設委員会(7人)に、道路整備などを要望した。

広域連合長の小坂樫男伊那市長は、南信は国道や県道の整備が遅れているとして▽権兵衛トンネルの開通により交通量が増加した西部広域農道の改良整備▽国道153号伊那バイパス、伊南バイパスの建設促進▽伊北インター付近の渋滞緩和対策竏窒≠゚た。

また、河川関係では戸草ダム建設の推進、砂防関係では地すべりや急傾斜地の崩壊対策の促進、住宅関係では老朽化した県営住宅の建て替えを要望した。

これらに対し清沢英男委員長は、「地元選出の議員と相談しながら、委員会審査の中で検討していきたい」と答えていた。 -

新型インフルエンザ集団発生 上伊那の事業所

県は24日、上伊那で2例目となる新型インフルエンザの集団発生が確認されたことを発表した。

発生場所は上伊那郡内にある製造業者。今月18日に発症を確認し、22日に新型インフルエンザと確定された。 -

上伊那地域安全安心システム導入

上伊那広域連合は本年度新たに、災害が発生した位置などをインターネット回線を通じて地図情報として共有できるシステムの導入を目指す。

24日開いた上伊那広域連合議会8月定例会で提案された。

システムは、上伊那情報センターの地図情報シスンテムを利用し、特別なプログラムを用い、「住所」や「地番」「建物」の位置情報を上伊那の8市町村で連携し活用できるようにする。

これにより、地震や水害などの災害が発生した場合、被災地の情報収集や情報提供、要救護者の支援に活用することができる。

システム導入の事業費は、約9500万円で、全額国からの補助金で行われ、本年度末までに導入される見込み。 -

衆院選 期日前投票始まる

18日に公示され、今月30日に投票が行われる衆議員選挙の期日前投票が19日から始まった。

伊那市役所1階市民ホールに設けられた投票所には朝から多くの人が訪れ、票を投じていた。

伊那市の選挙人名簿登録者数は17日現在で5万6938人、内訳は男性2万7597人、女性2万9341人。前回、平成17年の衆院選で期日前投票をした人は、旧伊那市の数字で6206人、全体の12・6%だった。

箕輪町の登録者数は2万133人で男性9990人、女性1万143人。前回の期日前投票者数は2443人で全体の12・3%。

南箕輪村の登録者数は1万1019人で男性5447人、女性5572人。同じく前回は1175人で全体の11・1%。

期日前投票は市役所のほか各役場で29日まで、また高遠町総合福祉センターと長谷総合支所では26日から投票が可能となり、時間は午前8時半から午後8時まで。 -

県議会農政林務委員会に要望

上伊那広域連合は19日、県議会農政林務委員会に地域が抱える農林業の課題について、改善に向けた支援を要望した。

伊那合同庁舎で開かれた会合で上伊那広域連合長の小坂樫男伊那市長は、地域の農林業について、後継者不足や耕作放棄地の増大、木材価格の低迷など課題が山積みしていると委員に訴えた。

そのうえで小坂市長は農業について、農業生産の維持を目的に交付金を出す中山間地等直接支払制度が本年度で終了することから、この事業を継続することなどを要望した。

上伊那地方事務所によると、上伊那地域は65歳を超える農家が70・6%と県平均の63・9%を上回り、ほかの地域と比べ高齢化が進んでいるという。

会合では林業について、林道整備や治山事業について計画的推進と予算の確保などを要望したほか、有害鳥獣による農作物の被害防止についても補助を求めた。

これらを受け農政林務委員会の高見沢敏光委員長は「要望については慎重に検討するとともに、検討結果については報告していきたい」と返答した。 -

車上狙い多発!

8月13日から18日にかけて、駐車中の車のガラスが割られ、カーナビなどが盗まれる被害が連続発生しているとして、伊那警察署などが注意を呼びかけている。

伊那警察署によりますと被害があったのは伊那市、南箕輪村などのアパート駐車場に止めてあった車で13日から18日午後5時現在で被害件数は7件にのぼっている。

犯行は車のガラスを割りカーナビ等を盗むもので、手口が似ていることから伊那署では同一犯の可能性があるとみて、捜査を進めている。 -

伊那市と箕輪町でお盆成人式

今年度から、公民館単位での開催となった、旧伊那市内の成人式が14日、15日の2日間、市内各地で開催された。

このうち、トップを切って手良地区成人式が、14日に手良公民館で行われた。

手良地区では、毎年8月14日に成人の集いを開いていて、式典は集いに合わせ行われた。

今年から旧伊那市内の成人式は公民館単位の分散型で開催され、今年度対象となったのは、昭和63年4月2日から平成元年4月1日までに生まれた787人。

このうち、手良地区は、地元出身者など23人が対象で、式には20人が出席した。

式の中で伊那市の北原明教育長は「創造力と行動力を発揮し、新しい社会を造る推進力となり、可能性を信じ人生を歩んでほしい」と市長メッセージを代読した。

新成人を代表して酒井勝悟さんは「景気の悪化や環境問題など困難な社会状況にあるが、若さと情熱で乗り越え、育ててくれた地域に恩返ししていきたい」と誓いの言葉を述べた。 -

衆院選 18日公示

衆議院議員総選挙が18日公示され、30日の投開票に向けて12日間の選挙戦に突入した。

長野5区からは前職1人と、新人4人の合わせて5人が立候補した。

届け出順で、共産党で新人の三沢好夫さん(65)、幸福実現党で新人の原山幸三さん(47)、民主党で新人の加藤学さん(40)、社民党で新人の池田幸代さん(37)、自民党で前職の宮下一郎さん(51)。

衆議院議員選挙は今月30日に投票が行われ、即日開票される。 -

選挙ポスター掲示板設置

8月18日公示、30日投票の衆議院議員総選挙のポスター掲示板の設置作業が11日、伊那市役所付近などで行われた。

設置掲示板は8区画用意されている。

市内では13日までに伊那地区234カ所・高遠43カ所・長谷20カ所の合わせて297カ所に設置される予定。

期日前投票は市内3会場で行われることになっていて、伊那市役所では8月19日から29日まで、高遠町総合福祉センターやますそと長谷総合支所では8月26日から29日まで。 -

日系人対象就職準備セミナー

上伊那の有効求人倍率が過去最低の0.27倍と、厳しい雇用情勢が続く中、日系人をはじめとする外国人労働者はとりわけ厳しい状況にあるとして、7日、日系人を対象とした就職準備セミナーが開かれた。

これは、外国人労働者を取り巻く雇用環境が厳しい中、再就職に必要な知識を身につけてもらおうとハローワーク伊那が開いたもの。

外国人労働者の多い伊那管内独自の取り組みで、今回が初。

7日は、中南米出身の日系人で、日本語で概ね会話ができる、21人が参加した。

参加者は、再就職にあたっての心構えや、履歴書の書き方、面接について、指導を受けた。

参加者は、「とても勉強になった。今日から練習したい」などと話していた。

ハローワーク伊那によりますと、去年の冬頃から派遣など非正規労働者の雇い止めなどにより、新規求職者が急増した。

現在、雇い止めや解雇により職を失う外国人の数は減っていますが、再就職を出来た外国人はほとんどいない。

ハローワーク伊那では、今後もこの就職準備セミナーを月1回開き、外国人の就職支援を行っていく考え。 -

反核・反戦・平和のつどい

長野県教職員組合上伊那支部主催の「反核・反戦・平和のつどい」が6日、伊那市のいなっせで開かれた。

同支部が27年前から開いているもので、上伊那支部執行委員長の浦野 憲一郎さんは、「教え子を再び戦場におくるなという不朽のスローガンのもと、平和への誓いを新たにしたい」とあいさつした。

平和のつどいでは、赤穂中学校の生徒が、詩の朗読や平和に関する歌の発表をした。

また、チェルノブイリ原発事故の被害が残る地域で救援活動を行っている、松本市在住で日本チェルノブイリ連帯基金事務局長の神谷さだ子さんが講演した。

神谷さんは、ロシアとポーランドの間にあるベラルーシ共和国での写真を見せながら現状を説明した。

白血病に似た病気により子どもを亡くした女性のほか、現在のチェルノブイリ原発の写真を見せ、事故後も復旧が進んでいない様子を紹介していた。

神谷さんは、「日本の原子力発電施設も老朽化が進んでいる。原発の処理をどのように行っていくのか見ていきたい」と話していた。 -

全県に今年初の食中毒注意報

長野県は5日、今年初めての夏期食中毒注意報を全県に発令した。

県では、気温・湿度とも高い条件が続いて食中毒の原因になる細菌が非常に増えやすくなっているとして、調理の前には石鹸で手を洗う、購入した食材はすぐに冷蔵庫に入れる、調理するときは中まで充分火を通すことなどを呼びかけている。 -

森元総理が伊那でフォーラム

伊那市で4日、森善朗元総理大臣、伊那食品工業の塚越寛会長、長野県第5選挙区の宮下一郎支部長による自民党フォーラムが開かれた。

会場となった伊那市西春近の、くぬぎの杜には約600人が集まった。

フォーラムで森元総理は、都心を中心に地域社会が崩壊しているとして、人と人との結び付きの重要性を強調した。

なごやかな雰囲気の中おこなわれたフォーラムでは森元総理が町長だった父親と自らを比較して会場を沸かせていた。

フォーラムでは他に塚越会長が「政権が変わっても簡単に日本はよくならない。地域のことをよく理解し思いを継続させることが必要だ」と話した。

他に宮下支部長が「世襲のことを言われることがあるが、受け継ぐべきことは受け継ぎ、変えるべきは変えて、伊那谷の未来を切り開いていきたい」と訴えていた。 -

スイートコーン出荷最盛期

南箕輪村のJA上伊那広域選荷場では、スイートコーンの出荷が最盛期を迎えている。

今年は、日照不足の影響で例年より、サイズは小さ目となっている。

上伊那地域は県内でも有数のスイートコーンの産地で、4日も朝から生産農家が箱やコンテナに入ったスイートコーンを車で選荷場に運び込んでいた。

主力は白色の粒がまざったバイカラーコーンで、JA上伊那によりますと今年は10キロ一箱でおよそ23万箱の出荷を計画しているという。

今年は、日照不足の影響で例年より、ひと回り小さいが、味は甘味があって充分という。

また全国的にもスイートコーンの出荷量が少なく値段は例年より一箱300円あまり高いという。

JA上伊那によりますと、伊那広域選荷場に運ばれているトマトやきゅうりなどの野菜も長雨の影響で色つきや伸びが悪く出荷量が少ないという。

スイートコーンは名古屋や大阪を中心に出荷されお盆までピークが続く。 -

6月の求人倍率 0.27倍で5月と変わらず

6月の上伊那の月間有効求人倍率は、5月の有効求人倍率と変わらず0.27倍で、4ヶ月続いていた過去最低の更新は止まった。

ハローワーク伊那によりますと、6月の求人倍率は5月とかわらず0.27倍となった。

県平均は0.39倍、全国は0.43倍で、上伊那は、上田の0.26倍に次いで、県内で2番目に低い数字となっている。

新規求職者数は994人で、去年12月から4月まで続いていた1000人台は下回り、落ち着きを見せ始めていますが、継続して職を探している月間有効求職者数は、5,664人で、前の月の5,671人とほとんど変わりがない。

また、依然として、求人数は伸び悩んでおり、月間有効求人数は5月より34人少ない1521人となっている。

ハローワーク伊那では、製造業の状況が他の業種にも影響を与えているとして、「数字的には下げ止まっているが、このまま落ち着くのか先がよめない」としている。 -

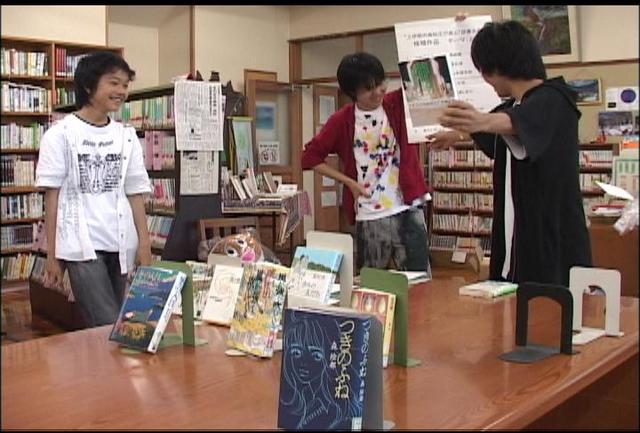

「読書大賞」の候補本発表

上伊那の高校生が選ぶ「読書大賞」の候補本の発表が29日行われ、「ともだち」をテーマとした作品9冊が候補本に選ばれた。

読書大賞は、上伊那の高校8校の図書委員などでつくる上伊那図書館協議会の図書館部会が、今年初めて実施した企画。

各校の高校生に候補本を読んでもらい、良かった作品に投票してもらうことで、「高校性が選ぶ読書大賞」を決定する。

本離れが進む中、この企画に参加してもらうことで、多くの本を読んでもらおうと考えた。

今回は「ともだち」をテーマにしている本9冊を読書大賞の候補本に選んだ。

伊那北高校の図書委員で今回の企画を考えた伊藤翼君は、「友達というテーマの作品なら共感することも多いと思う。企画を通じてたくさんの本を読んでほしい」と話していた。

11月にそれぞれの高校で一次投票を行い、評価点の良い作品を読書大賞に選ぶ。 -

公衆衛生専門学校で体験入学

伊那市の長野県公衆衛生専門学校で29日、体験入学会が開かれた。

体験入学は、高校生に歯科衛生士の仕事を知り、進路選択の参考にしてもらおうと行っている。

今年は、3月に長野校が閉校したこともあり、全県下からおよそ30人の高校生が集まった。

高校生たちは、公衆衛生専門校の学生から歯科指導を受けたり、模型を使った歯石の除去などを体験しながら、進路の悩みなどを相談していた。

ある高校性は「実際に体験できて良かった。歯科衛生士を志したいと思った」と話していた。

公衆衛生専門学校の一般入試は来年1月21日に行われる。 -

高校生が農家体験実習

農業高校の生徒が農家での体験を通じて技術を学ぶ先進農家体験実習が行われている。

実習は、農作業を体験することで、農業の楽しさや苦労を学んでもらおうと上伊那農業改良普及センターが毎年行っている。

上伊那では今年、上農高校から14人、長崎県の諫早農業高校から1人の計15人が、それぞれ目標を持って農業実習に取り組む。

実習は27日から始まり、箕輪町の酪農家根橋英夫さん宅では、上伊那農業高校の大槻洋介くんと諫早農業高校の井川和雅くんが実習している。

二人は根橋さんに教わりながら、牛の餌やりを体験していた。

先進農家体験実習は8月2日まで行われ、高校生たちが各農家で寝泊まりしながら技術を学ぶ。 -

長雨日照不足対策会議

JA上伊那は29日、長引く雨と日照り不足による農作物の悪影響を防ごうとJA上伊那本所で対策会議を開いた。

JA各支所の営農課長と品目担当者およそ30人が集まり、長雨と日照り不足の対応策を確認した。

会議では農作物の管理についての指針が示された。

水稲については、いもち病が心配されるとして、ほ場の見回りを行い、専用の薬剤を散布するよう呼びかけている。

大豆、ソバに関しては排水対策を実施し、野菜については日照不足で葉が弱っていることから薬害に注意が必要としている。

JA上伊那によると長雨により日照時間は平年と比べて60%から70%になっていることから、現在ブルーベリーや桃の品質が落ちていて、市場からのクレームが発生しているという。

JA上伊那では各支所などを通じて、対策指針を早急に個々の農家へ配布することにしている。 -

ボイス81

市町村と県が懇談

市町村と県の懇談会「ボイス81」が29日、伊那市のいなっせで開かれた。

村井仁長野県知事が伊那市を訪れ、上伊那8市町村と懇談した。

ボイス81は、地域の声を県政に生かすとともに、市町村の主体的な取り組みを推進していこうと、平成18年度から行っている。

この日は、上伊那のそれぞれの市町村長が地域の課題について要望した。

小坂樫男伊那市長は、リニア新幹線のBルートによる整備促進について、「下伊那地域を含む県内5つの期成同盟会はBルートで決定している。知事は先頭に立ってBルートを推進してほしい」と求めた。

これに対し県は、「JR側と情報を共有することが大事と考えている。現在JRに詳しい説明を求めていて、再度説明会を開くよう要請していきたい」と回答し、知事からの発言はなかった。

また、医師不足などの医療問題について、小坂市長は「上伊那公立3病院のそれぞれの役割分担や、将来的な連携について、県も主体的になって検討してほしい」と要望した。

これに対し村井知事は「医療は全県的な問題。それぞれの地域の問題を適切に解決するため、国の予算の有効活用を含め相談していきたい」と話していた。

懇談ではほかに、箕輪町や南箕輪村から、権兵衛トンネル開通に伴い交通量が増加した伊那西部広域農道の補修や、国道361号南原地区沿線の歩道の設置などの要望が出ていた。 -

あるしん「景況レポート」依然として厳しい状況続く

アルプス中央信用金庫は、上伊那地区の中小企業の景気動向をまとめた。

それによると、全ての業種で前の期に比べ、改善傾向はみられるものの、依然として厳しい状況に変わりはないとしている。

この調査は、あるしんが3ヶ月毎に上伊那地区の中小企業を対象に行っている。

回答のあった企業のおよそ200社のうち、今年4月から6月の景気について「悪かった」と回答した企業は、80.1%に上った。

「悪かった」との回答は、1月から3月に行われた調査より5.3%減少しているが、依然として厳しい状況が続いている。

また、7月から9月の見通しについて「良い」とする企業は2.6%にとどまり、悪いとする企業は75.4%と、依然として厳しい数字となっているが、4月縲・月にくらべると若干回復の兆しがみられるという。 -

【カメラリポート】 がん経験者の会「ひだまり・はーと」

「ハッピーバースデーひだまり・はーと・・・」会場には、メンバーの歌声が響いていた。

7月5日は、上伊那地域のがんを経験した人やその友人、家族などでつくる会、ひだまり・はーとが発足した記念日。

4日には、南箕輪村で会合が開かれ、みんなでひだまり・はーとの誕生1周年を祝った。

会を立ち上げたのは、がんを経験した向井智子さん、向井さんの幼馴染で親友の唐澤かつ美さん、そして、宮下治美さんの3人。

代表の向井さんは、次のように話す。

「宮下さんとはずっと、辛い思いをしてどこにも話せない人達が集まる会を作れたらいいね、と話してきたんですが、その私達の思いに、私の幼馴染で親友である唐沢さんが賛同してくれて、3人で『ひだまり・はーと』という会を作ろうということを決めて、1年前にスタートしました」

向井さんと宮下さんの出会いから始まったがん経験者の会、ひだまり・はーと。

宮下さんは、今年3月、5年の闘病生活の末、亡くなった。40歳だった。

ひだまりはーと1周年を祝う席には、宮下さんの笑顔が描かれたケーキが用意されていた。 -

市長会でBルート決議へ

小坂樫男伊那市長は、8月に大町市で開かれる県市長会で、「リニア新幹線の、上伊那を通るBルートでの早期実現を採択し、国や県に求めていきたい」との考えを示した。

24日伊那市役所で開かれた定例記者会見で、県市長会の会長をつとめる小坂樫男市長が記者の質問に答えた。

小坂市長は、Bルートは、知事が会長をつとめる県の協議会でも決定していることで、反対する市があるとは考えられないとした。

7月9日に小諸市で開かれた県副市長会では、伊那市や諏訪市、駒ヶ根市や松本市など9つの市がリニア新幹線のBルートによる早期実現について提案したところ、飯田市の丸山達也副市長から、「時期尚早」との意見があり採択にはいたらなかった。

県市長会は、8月27日に大町市で開かれることになっていて、小坂市長は、副市長会で提出されたBルートでの早期実現を求める件は、9つの市の共同提案で議題にあげ、採択したいとの考えを示した。

なお、JR東海では、直線のCルートでの自己負担による建設を表明して県が進めるBルートとは隔たりがある。 -

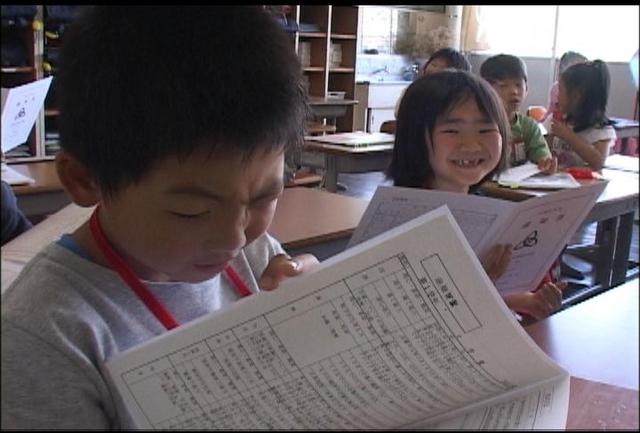

1学期終業式

伊那市の富県小学校で24日、市内の小中学校のトップを切って終業式が行われ、子供たちに通知表が手渡された。

24日は全校生徒が体育館に集まり終業式が行われ、2年生、4年生、6年生が、1学期に頑張ったなどこと一人ひとり発表した。

赤羽康徳校長は、1学期にあいさつが良くできるようになったことなどに触れ、「事故などのない、良い夏休みにして下さい」と話した。

終業式のあと、1年生の教室では、初めての通知表が配られた。

通知表と一緒に、1学期を頑張ったご褒美のメダルも贈られ、子どもたちは笑顔で受けっていた。

伊那地域の小中学校の終業式のピークは28日になるという。

288/(木)