-

夏山にぎわい徐々に

中央アルプスの玄関口・千畳敷(標高2612メートル)は、夏の入り込み時期を迎え、多くの観光客らがロープウエーで訪れ、にぎわっている。

雪どけにあわせて、千畳敷から駒ケ岳、宝剣岳方面へ向かう登山者も増えており、3つの山小屋(山荘)を運営する宮田観光開発=宮田村=の担当者は「例年並みの入り込みになりそう」と話している。 -

インターハイ(1)

08年度全国高校総体(インターハイ)は28日から8月20日までの24日間、埼玉県を中心に各競技を繰り広げる。上伊那勢は6校から全29競技中8競技に代表選手が出場。高校スポーツ最高峰のインターハイに挑む、地元選手たちを随時紹介していく。

◇ ◇

おっとりとした性格は矢を射るときも変わらない。その精神面の安定が、いつも放たれた矢の軌道に表れている。初出場となる高校最後のインターハイ(28縲・1日・埼玉県川越市)。「特に意気込みはない」と淡々と語る。「大会の大小は関係ない。普段と変わらず自分に集中するだけ」

射距離28メートル、的直径36センチで競う高校総体の弓道。全国大会出場を決めた県大会は劇的な優勝だった。2選手が12射12中だったため、連続で的中し続けた者を勝ちとする「射詰め」で決した。放った矢の数はともに1本ずつ。「何も考えず無心で臨んだ」。緊張感に包まれた決戦を無欲で勝利した。

高校に入学し「面白そうだったから」と始めた弓道。3年間続けてきたが、まだまだすべての魅力を分かり切っていないという。ただ「戦うのは相手ではなく、自分の中の欲を抑えた方が勝つ」。この感覚は、弓を射らなければ味わえなかった楽しみだ。

インターハイに向け、矢を放つまでの一つひとつの動作を確認しながら基礎練習を繰り返す。「大会を終えてみてどんな感情がわくか分からない。いつも通り無心で臨むだけ」。伊那東部中出身。父母と妹の4人家族。伊那市上の原。 -

【記者室】新ごみ中間処理施設議論の行方

上伊那広域連合の新ごみ中間処理施設の建設用地に伊那市富県の天伯水源付近が選定されたのを受け、周辺地区で説明会が始まっている。市の担当者が出向いて説明するのだが、住民側の形相は親のかたきを迎え討つかのごとくだ。

同じ雰囲気は以前にも感じた。市町村合併の議論が盛んに交わされていた4年前、筆者が担当していた伊南地区の住民説明会の会場だ。住民側は声高に「データは信用できない」などと叫び、行政側は冷静に話を進めようとするが次第に物言いが強硬になる竏秩B

何しろまったく議論がかみ合わない。こんな時こそ客観的で冷静な判断が求められるのだが。こうなった以上、双方が納得するには住民投票などで決着をつけるしか道はないだろう。(白鳥文男) -

県中学校総体各競技結果(各競技上位結果のみ)

◆県中学校総体各競技結果

【水泳】(19、20日・長野市アクアウイング)

◇男子 ▼50メートル自由形(1)濱史弥(諏訪西)26秒54(8)松田優太(宮田)27秒52▼100メートル自由形(1)沼倉寛弥(小川)58秒96(6)松田優太(宮田)1分1秒02▼1500メートル自由形(1)宮原悠磨(信明)18分22秒47(6)釜屋秀雄(箕輪)19分9秒36▼100メートル背泳ぎ(1)山重拓太郎(赤穂)1分7秒40▼200メートル背泳ぎ(1)中村優樹(川中島)2分23秒46(3)山重拓太郎(赤穂)2分27秒29(7)小林侑樹(伊那東部)2分34秒62▼100メートル平泳ぎ(1)後沢秀至(伊那東部)1分10秒71▼200メートル平泳ぎ(1)塩入曜(明善)2分33秒33(2)後沢秀至(伊那東部)2分33秒73▼100メートルバタフライ(1)関谷公希(飯山第一)1分0秒01=大会新(2)岡本聖世(春富)1分3秒54▼200メートルバタフライ(1)岡本聖世(春富)2分22秒59▼400メートル個人メドレー(1)児玉優太(相森)5分11秒30(7)倉田龍馬(南箕輪)5分34秒83▼400メートルメドレーリレー(1)緑ケ丘(金田晋介、福沢隼、佐藤哲郎、宮内貴好)4分34秒61(6)赤穂(米山拓登、山重拓太郎、佐々木塁、荒木駿輔)4分58秒97▼総合順位(1)緑ケ丘58点(7)赤穂20点

◇女子 ▼100メートル自由形(1)小橋侑奈(若穂)1分1秒70(4)藤沢聡美(箕輪)1分5秒36▼200メートル自由形(1)小橋侑奈(若穂)2分13秒81(3)浦野栞里(赤穂)2分15秒86(4)藤沢聡美(箕輪)2分17秒35▼400メートル自由形(1)浦野栞里(赤穂)4分49秒28▼100メートル背泳ぎ(1)吉川千里(旭ケ丘)1分9秒21(4)三石友貴(中川)1分12秒13(8)春日みわ(春富)1分14秒64▼200メートル背泳ぎ(1)佐藤綾(墨坂)2分25秒77(5)春日みわ(春富)2分35秒74(8)三石友貴(中川)2分37秒95▼100メートル平泳ぎ(1)玉井なるみ(広徳)1分17秒34(2)小原瑞季(赤穂)1分19秒70▼200メートル平泳ぎ(1)小山令実(長野東部)2分44秒78(4)小原瑞季(赤穂)2分52秒31(7)片桐あゆみ(赤穂)2分58秒57▼100メートルバタフライ(1)丸山愛未(広徳)1分7秒56(4)植田愛美(伊那東部)1分10秒47▼400メートルリレー(1)若穂(小橋侑奈、小林愛、小林咲映子、沖田真優紀)4分21秒93(5)赤穂(浦野栞里、片桐あゆみ、大前侑未、小原瑞季)4分32秒30▼400メートルメドレーリレー(1)旭ケ丘(吉川千里、竹村弥都希、久保敷美香、櫻井恵美)4分46秒01(4)赤穂(大前侑未、小原瑞季、片桐あゆみ、浦野栞里)5分4秒40(7)箕輪(那須綾乃、木下静菜、藤沢聡美、高阪千波)5分24秒40▼総合順位(1)長野東部63点(3)赤穂46点

※8月5日、石川県加賀市で北信越大会がある

【バスケットボール】(19、20日・茅野市総合体育館ほか)

◇男子 (1)長野北部(4)赤穂

◇女子 (1)浅間(2)箕輪

※男女各上位3校は北信越大会(8月5、6日・石川県津幡町)に出場

【軟式野球】(19、20日・諏訪湖スタジアムほか)

(1)高森(2)箕輪

※箕輪は北信越大会(8月5、6日・石川県珠洲市ほか)に出場

【新体操】(19日・松本市総合体育館)

▽団体(1)赤穂(唐沢紗季、小原恵、山崎真緒、新井彩夏、大沼利佳)10・950点▽個人総合(1)三沢真希(松島)22・425点(フープ11・275点(1)、ボール11・150点(1))(3)池田奈美(箕輪)20・675(同9・900(4)、同10・775(2))(6)原未那美(西箕輪)19・550(同9・900(4)、同9・650(7))(7)唐沢紗季(赤穂)19・125(同9・400(9)、同9・725(6))

※8月5日、石川県加賀市で北信越大会がある

【バレーボール】(19、20日・長野市真島総合スポーツアリーナ)

◇男子 (1)飯綱(3)辰野

◇女子 (1)裾花(2)辰野

※8月5、6日、石川県金沢市で北信越大会がある

【ソフトテニス】(19、20日・東御市東御中央公園テニスコート)

◇女子 ▼個人(1)白沢・梨子田(松川)(3)倉田・永井(南箕輪)

※個人上位6ペアは北信越大会(8月5、6日・石川県小松市)に出場

【卓球】(19縲・0日・長野市南長野運動公園体育館)

◇男子 ▼団体(1)三陽(2)南箕輪(4)伊那東部▼個人(1)藤原康明(若穂)(4)諏訪宝(辰野)(5)下平晋也(南箕輪)

※8月5、6日、石川県小松市で北信越大会がある

【柔道】(19、20日・長野市長野運動公園総合体育館)

◇男子 ▽個人50キロ級(1)濱田翔(東御東部)(3)小沢達也(辰野)▼同55キロ級(1)斉藤雄高(東御東部)(3)今溝翔登(辰野)▼同60キロ級(1)宮森奎成(東御東部)(2)山岸翼(辰野)

※8月5日、石川県白山市で北信越大会がある -

上伊那農業高校「果樹班」

高校農業科の生徒らが研究を発表し合う県学校農業クラブ連盟各種県大会プロジェクト発表(12日、更級農業高校)の食料部門に出場し、発表題目「花粉を征する者は果樹栽培を征する縲怏ハ樹花粉の長期貯蔵及び溶液受粉法に関する研究縲怐vで最優秀賞を受賞した。

発表内容は、開花期のナシ栽培上の問題をきっかけに、長年調査研究して確立した果樹の溶液受粉法及び花粉の長期貯蔵法について。園芸科学科の2、3年生が中心となってつくる「果樹班」が足掛け8年間にわたり、継続テーマとして研究してきた成果だ。

本年度のメンバーは3年生15人、2年生12人、1年生2人の計29人。県大会にはメンバーの代表6人が発表のため出席した。大会同部門には、農業科のある県下12校のうち7校が参加し、それぞれプロジェクターなどを使って研究成果を披露した。

ナシ、リンゴなど人工受粉が必要な果樹が多く栽培されている上伊那地方。果樹の開花時、凍霜害で結実不良が起きやすいため生徒らは、2001年度からナシを対象に被害防止法の研究を始めた。数年後には、農水省が省力化のため提唱した溶液受粉法を凍霜害対策に応用し、効果を確かめた。

粗花粉はスプレー散布の際、容器に詰まりやすく、また、長期保存ができない。そのため、溶液受粉法を研究する中で試行錯誤を繰り返し、精製した花粉を用いるなどで長期貯蔵が可能となることを実証。07年度には、精製済み花粉をリンゴやモモへ利用し、散布試験も行った。

県大会の最優秀賞受賞により、「日本学校農業クラブ北信越ブロック大会」(8月19縲・0日・石川県)に出場する。発表では、長期貯蔵花粉を用いた溶液受粉法を地域に普及する観点から、地元の栽培農家や専門家の意見をまとめ、紹介したいという。

果樹班顧問の北原千歳教諭は「近年の県大会は、各校が長期にわたって研究してきた成果を発表している。地道に研究することは大切。今回は県大会で最優秀賞を受賞できたが、成果が出なくても積み上げていくことが重要となる。技術改善のためにも」

2年間研究に携わった3年生、近藤由佳さん(18)は「他の学校のレベルが高かったので不安だったが、最優秀賞を受賞できてうれしかった」。北信越ブロック大会に向けては「先輩の分も、今まで続けてきた研究の成果を発揮できれば」と意気込んでいる。

日本学校農業クラブ北信越ブロック大会に出場する「果樹班」の代表 -

南信三郡対抗陸上競技大会 上伊那2位

第17回南信陸上競技選手権大会、兼第36回南信三郡対抗陸上競技大会(南信地区陸上競技協会主催)は21日、伊那市陸上競技場であった。諏訪勢が269点で2年連続18度目の総合優勝、上伊那勢は237点で2位だった。

大会は中学生から一般までの延べ約800人が参加し、100メートルや走り幅跳びなど男子17種目、女子14種目の計31種目で上伊那、諏訪、飯伊が総得点を競った。女子の3千メートル競歩、三郡対抗1600メートルリレーで3つの大会新記録が生まれた。

結果は次の通り。

【男子】

▼100メートル(1)倉田秀樹(横浜国立大)11秒28(4)加藤一樹(赤穂高)11秒72(6)原翔太(高遠高)11秒92(7)村井大介(駒ケ根工高)11秒93(8)赤沢侑生矢(駒ケ根工高)11秒98▼400メートル(1)古河原達哉(伊那弥生高)53秒20(7)大野裕紀(伊那弥生高)55秒85▼800メートル(1)金子大樹(諏訪・諏訪清陵高)2分0秒52(2)小林正俊(上伊那農高)2分0秒65(4)重盛赳男(伊那北高)2分6秒36(5)池上涼太(ジェルモ)2分7秒84(8)渋谷宥介(伊那弥生高)2分11秒03▼1500メートル(1)牛山雄平(諏訪・諏訪二葉高)4分13秒15(2)佐々木跡武(ジェルモ)4分19秒66▼5千メートル(1)原武司(下伊那・飯田下伊那)15分49秒61(3)倉沢昇平(高遠高)16分6秒83(4)北原弘司(伊那北高)16分18秒96(5)佐々木跡武(ジェルモ)16分20秒09(6)守屋智春(上伊那陸協)16分45秒63(7)濱吉彦(ジェルモ)16分51秒83▼110メートル障害(1)加納淳起(埼玉大)16秒27(2)赤羽巧(伊那北高)16秒29(5)森雅貴(上伊那農業高)17秒04(7)村沢和樹(伊那弥生高)20秒94▼5千メートル競歩(1)飯塚義博(上伊那陸協)28分35秒98▼走り高跳び(1)宮崎友宏(赤穂高)1メートル80(3)清水智成(南箕輪中)1メートル65(6)倉田和比己(伊那中)1メートル60(7)小池千晃(伊那中)1メートル60(8)小林渡(伊那東部)1メートル55▼棒高跳び(1)松沢ジアン成治(高遠高)4メートル70=大会タイ(3)矢野祐貴(高遠高)3メートル80(4)倉田健斗(伊那北高)3メートル80(6)谷川大輔(伊那北高)3メートル00(7)宮沢惇也(春富中)2メートル60▼走り幅跳び(1)原翔太(高遠高)6メートル46(4)美濃部宏亮(南箕輪中)5メートル85(6)宮沢拓人(伊那中)5メートル69▼高校砲丸投げ(1)濱孝幸(諏訪・下諏訪向陽高)10メートル46(6)前島孝介(上伊那農高)8メートル14▼砲丸投げ(1)清水拓也(諏訪・TOKAI AC)10メートル80(3)福島健一(駒ケ根市陸協)7メートル90▼円盤投げ(1)中島公徳(諏訪・セイコーエプソン)26メートル51(3)福島健一(駒ケ根市陸協)23メートル01(5)山口裕(上伊那陸協)16メートル10▼やり投げ(1)北沢大悟(諏訪・STAS)50メートル78(4)春日信二(高遠高)43メートル74(5)山岸亮介(上伊那農高)37メートル60▼400メートルリレー(1)STAS(羽場誉浩、黒沢亮介、北沢大悟、達崎友希)45秒95(2)駒ケ根工高(米沢祥吾、赤沢侑生矢、木下勝寛、村井大介)46秒15(3)南箕輪中(諏訪間和也、唐沢玄、清水智成、稲見正麻)46秒25(6)伊那弥生高(蟹沢恭吾、古河原達哉、大野裕紀、中嶋慎也)47秒14▼三郡対抗1600メートルリレー(1)飯伊(牧内拳、松下悠、木下駿、久保田翔平)3分25秒59(2)上伊那(大野裕紀、古河原達哉、赤羽巧、原翔太)3分32秒96

【女子】

▼100メートル(1)牛山綾(諏訪・諏訪清陵高)13秒22(4)神林風香(伊那弥生高)13秒62(7)小沢彩香(辰野高)13秒86(8)武井祐里香(宮田中)13秒87▼400メートル(1)下島千歩(伊那北高)61秒27(4)赤羽優希(伊那弥生高)63秒34▼800メートル(1)宮沢愛海(諏訪・東海大三高)2分30秒78(3)鹿野知世(春富中)2分33秒17(7)山腰絵里(辰野高)2分37秒23(8)寺平稚博(伊那弥生高)2分37秒45▼100メートル障害(1)鈴木理也(諏訪・東海大三高)16秒30(2)小沢智代(伊那弥生高)17秒52(5)大倉未来(伊那西高)18秒31(6)小沢あゆみ(伊那西高)19秒01(7)杉江美沙(南箕輪中)19秒18▼走り高跳び(1)田中恵(諏訪・諏訪実業高)1メートル60(2)有賀楓子(春富中)1メートル50(4)中原遥菜(春富中)1メートル50(5)松島愛(春富中)1メートル50(6)丸山晴香(春富中)1メートル45(8)伊藤美智花(伊那弥生高)1メートル40▼棒高跳び(1)伊沢楓(春富中)2メートル80(2)田畑みなと(春富中)2メートル70(4)伊藤真夕佳(高遠高)2メートル60(5)桜井まどか(春富中)2メートル40▼走り幅跳び(1)宮坂楓(諏訪・東海大三高)5メートル59(3)桐山明日香(伊那弥生高)5メートル04(4)下平侑美(伊那西高)4メートル95(5)青木亜由美(伊那西高)4メートル87(6)小牧柚香(春富中)4メートル83▼砲丸投げ(1)村田彩香(辰野高)8メートル49(2)大沢樹里(辰野高)7メートル96(4)山口茜(南箕輪中)6メートル97(5)森本若菜(伊那中)6メートル80(6)下島鈴香(上伊那農高)6メートル66(7)上原愛美(辰野中)6メートル56▼円盤投げ(1)守屋美那(諏訪・諏訪実業高)22メートル25(2)大沢樹里(辰野高)20メートル96(4)小林愛美(辰野高)17メートル97(6)小山千絵(伊那西高)15メートル68(7)西沢雅(辰野高)15メートル05(8)瀬戸千映(伊那西高)14メートル23▼やり投げ(1)村田彩香(辰野高)34メートル00(2)小沢智代(伊那弥生高)30メートル58(3)マリーニョ・アナパウラ(高遠高)29メートル72(5)増沢奈々子(伊那弥生高)22メートル68▼400メートルリレー(1)伊那西高(大倉未来、青木亜由美、小沢あゆみ、下平侑美)52秒48(2)伊那弥生高(桐山明日香、赤羽優希、神林風香、伊藤美智花)53秒24(7)伊那中(伊藤楓、金子美穂、田中礼、倉科千紘)55秒81(8)伊那東部中(蟹沢由貴、高橋千夏、中村加奈子、町田佳穂)56秒14▼三郡対抗1600メートルリレー(1)飯伊(原知佳子、南島瑞紀、小林恵利香、南島綾乃)4分4秒18=大会新(3)上伊那(下島千歩、赤羽優希、神林風香、小沢あゆみ)4分14秒84 -

第54回中学通信陸上競技長野県大会

第54回中学通信陸上競技長野県大会は19、20日、長野市営陸上競技場であった。上伊那勢は女子共通200メートルの征矢萌唯(箕輪)が26秒22、同共通走り高跳びの松島愛(春富)が1メートル57で全日本中学陸上競技選手権大会(8月18縲・1日)の標準記録を突破。すでに出場を決めている同共通走り高跳びの有賀楓子(春富)と合わせ、同勢は2種目3人が全国大会に出場する。

結果は次の通り。

【男子】 ▼共通400メートル(1)柳原優也(裾花)52秒23(6)福沢大輔(赤穂)54秒78▼同800メートル(1)小林桂太(長野東部)2分5秒11(5)竹村亮作(駒ケ根東)2分7秒54▼同3千メートル(1)松下拓磨(伊那松川)9分6秒61(3)久保田隼(飯島)9分13秒75▼同走り幅跳び(1)中島知則(三郷)6メートル49(5)竹松高彬(春富)6メートル20▼同砲丸投げ(1)安藤純(箕輪)12メートル37=県中新・大会新(4)鰍沢将平(駒ケ根東)10メートル87▼同4種競技(1)水崎悠樹(櫻ケ岡)2134点(4)小林渡(伊那東部)1910点▼2年100メートル(1)下田振一(篠ノ井西)11秒91(3)唐沢玄(南箕輪)12秒00▼1年1500メートル(1)春日千速(駒ケ根東)4分34秒47(2)丸山修平(赤穂)4分34秒76(7)蟹沢淳平(駒ケ根東)4分44秒50

【女子】 ▼共通200メートル(1)塩川瑞希(小諸東)25秒40=大会新(2)征矢萌唯(箕輪)26秒22▼同800メートル(1)安原光(佐久東)2分16秒95(2)北原成美(駒ケ根東)2分17秒57(3)福沢志穂(駒ケ根東)2分19秒95▼同1500メートル(1)真柳亜美(更埴西)4分44秒08(2)湯沢ほのか(駒ケ根東)4分49秒30(3)福沢志穂(駒ケ根東)4分52秒06▼同走り高跳び(1)松島愛(春富)1メートル57(4)有賀楓子(春富)1メートル51(5)丸山晴香(春富)1メートル48(7)中原遥菜(春富)1メートル40▼同走り幅跳び(1)青木亜里沙(辰野)5メートル16(4)大久保萌花(伊那東部)4メートル93(5)小牧柚香(春富)4メートル77▼1年100メートル(1)ディアス・タイナ(鎌田)13秒02(2)武井祐里香(宮田)13秒22(5)二宮萌々(駒ケ根東)13秒76▼3年100メートル(1)塩川瑞希(小諸東)12秒61(2)征矢萌唯(箕輪)12秒84 -

シニアあぐりスクール開校

JA上伊那の08年度シニアあぐりスクールが19日、南箕輪村のJAファーム竜西店で開校した。農業に関心のある31人が参加し、来年1月まで全6回で土づくりや野菜栽培などを学ぶ。

家庭菜園から定年帰農を目指す人まで、農業に関心を深め、農業に携わってみようと思う人を対象に開校し3年目。今年の参加者は40歳代から70歳代で平均60歳。

開校式で宮島紀義営農部長は、「大事な食生活を安全に守ってもらうことを大前提にスクールで頑張ってほしい」とあいさつした。

講義では、JA上伊那支所別の扱い農産物販売品数量実績、全国の主要野菜の作付け面積、農業の役割と機能など上伊那農業の概要や農業を取り巻く情勢について、また第1回テーマで「病害虫防除と農薬知識」を学んだ。村内の野菜ほ場と果樹園も見学した。 -

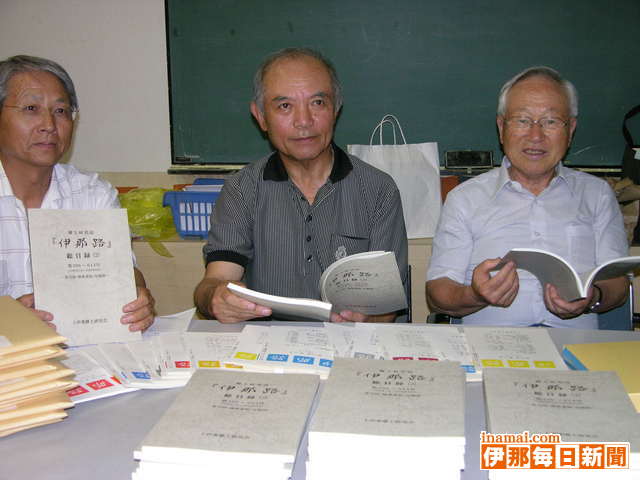

『伊那路』総目録発刊

郷土研究誌『伊那路』を発行する上伊那郷土研究会(伊藤一夫会長)は過去の掲載文などの検索に役立ててもらおうと18日、同誌の総目録第2巻を発刊した。月1回発行の『伊那路』の396縲・14号(90年1月縲・8年3月)に掲載されたすべての論文、紀行、短歌などの表題を「巻号別」「執筆者別」と、歴史、民俗、文学などの「分類別」に整理した。第1巻に比べ「分類別」の項目を44縲・9に増やすなど、検索のしやすさに配慮した。

『伊那路』は57年創刊。総目録第1巻は同誌の400号記念事業として91年に発刊されて好評を得ている。号が重なるにつれ、総目録の続編を希望する声が高まったことから、創刊50周年と600号発行の節目の年に当たる07年、記念事業として第2巻の発刊を決めた。12月に作業に取り掛かり、慎重に調査、編集作業を進めてようやく発刊にこぎつけた。

伊藤会長は「資料として使いやすくなるよう、神経を使った。苦労したが、分かりやすいものに仕上げることができた。さまざまな分野の研究に活用してもらえればうれしい」と話している。

B5判、189ページ。300部印刷し、会員や希望者に1冊3千円で販売する。問い合わせ、申し込みは伊藤会長(ファクス78・6719)へ。 -

長野県A・コープが老人保健施設すずたけに車いす寄贈

長野県A・コープは18日、地域貢献キャンペーン企画「車いすを寄贈しよう」で、県下全35店に設置した募金箱に利用者から寄せらた善意で、伊那市美篶の富士見高原病院老人保健施設すずたけに車いす1台を贈った。今年の寄贈は車いす4台で県内の病院や老人ホームなど4施設に贈る。

A・コープは今年で12周年。車いす寄贈の活動は02年度からで7年目。07年度までに18台を寄贈している。

春の誕生祭で店舗のサービスカウンターなどに募金箱を設置。今年は3月7日から4月13日までの期間で募金額は21万4140円になった。例年寄贈は車いす3台だったが、今年は募金額が多く1台多い4台になった。

長野県A・コープ経営委員会委員の宮下勝義JA上伊那組合長は、「地域のために貢献できることを積極的にやりたい。皆様の生活、健康のお役に立てたらうれしい」と、長野県A・コープのロゴ入り車いすを贈った。

すずたけの上島麻紀子施設長は、「車いすは入所者にも通所者にも、いくつあっても非常に助かる。一般の方の小さな善意の固まりでいただいたことに感動している」と感謝した。 -

公共交通利用促進街頭キャンペーン

公共交通の一層の利用促進を図るため、長野県公共交通活性化協議会、伊那バス、信州まつもと空港利用促進協議会、日本航空長野支店などは16日、市内大型店入口で買い物客らにチラシなどを配りバスや電車、飛行機などの利用を呼びかけた。

信州まつもと空港の利用促進合同街頭キャンペーンは07年11月の長野市、12月の上田市に続いて3回目。今回は南信地方初で、伊那市のほか諏訪市、飯田市の3地区で行った。

信州まつもと空港とバス事業者の合同街頭キャンペーンは今回が初めてで、伊那では関係者13人が、バスや電車の利用を呼びかけるポケットティッシュ、信州まつもと空港利用促進協議会が実施しているキャンペーンのチラシ、信州松本空港発着のツアーパンフレットなど200セットを配った。 -

高山植物保護啓発

4カ国語入りリーフレット作成高山植物等保護対策協議会・南信地区協議会は、高山植物の保護啓発活動強化のため、今回新たに登山者向けの4カ国語入りリーフレットを作成した。8月の「高山植物等保護パトロール強化期間」を中心に八ヶ岳、南アルプス、中央アルプスの各所で配る。

リーフレットは、「植物の踏みつけに注意しましょう」「植物の採取や昆虫の捕獲は禁止されています」など6項目の「お願い」がある。最近は外国人の登山者も多いため、日本語、英語、中国語、韓国語の4カ国語でイラストと共に記した。

登山者が利用できるよう、八ヶ岳、仙丈ケ岳藪沢カールなど山の写真、ミネウスユキソウ、ミヤマキンバイ、クルマユリなど高山植物の写真も掲載。4千部作った。

同協議会は、南信地区の森林管理署、地方事務所、市町村、観光・山岳関係団体で構成し、高山植物などの保護啓発や環境美化活動をしている。

高山植物等保護指導員の報告では、07年度の保護取締件数は1018件で06年度より46件増加。踏み荒らしの件数が大幅に増えた。違反行為の主なものは入り込み者の写真撮影や休憩のときに確認されている。認識の薄さやモラルの低さに原因があると考えているという。 -

上伊那教育講演会

長野県教職員組合上伊那支部と上伊那PTA連合会は12日、08年度上伊那教育講演会を伊那市のJA上伊那本所で開いた。NPO法人マザーポート・ITながの理事長の中島直美さんが、「ネットで失うもの」縲怩゙しばまれゆく子どもたち・無関心な大人たち縲怩ニ題して、インターネットや携帯電話に潜む危険性などを話した。

インターネットで「アダルト」の4文字を入力して検索すると6100万件の情報が得られ、出てくる情報は今と昔では大きな違いがあること、ゲームサイトでも出会い系サイトと同じ機能があること、ネット上のターゲットは小中学生で子どもは誤った性の情報を得ていることなどを挙げ、「今の子は興味があったら、その先を調べる情報を持ってしまった。子どもが検索したら何につながるかわからない。家の子はゲームだけしているから大丈夫ということはない」と話した。

小学5、6年生程度の読み書きができれば親に内緒で無料でホームページを作ることができ、子どもが自ら個人情報をネット上に垂れ流している問題にも触れ、「子どもは友達が増えるという温かい気持ちで善意だが、出会い系サイトを自分で作っていることになる」と指摘した。

「ネット情報を侮ってはいけない。社会常識や分別があるから便利に使えるが、子どもは上手に使っているのではない。本当に子どもが何をしているか分かりたければ、子どもと肩を並べて画面を見てほしい」と強調した。 -

伊那人現擁護委員協議会が研修会を開催

伊那人現擁護委員協議会(北條常信会長)が15日、研修会が駒ケ根市駅前ビル「アルパ」であった。上伊那地区の人権擁護委員約40人が集まり、活動を同じくする仲間の体験発表やインターネットを安心・安全に使うことなどをテーマとした講演会から、今後の活動に生かしていくべきことなどを学んだ。

研修会は人権擁護委員の資質向上と情報交換などを目的として開催しており、毎年開催地は各地区の持ち回りとなっている。今年は駒ケ根市で開催することとなった。

体験発表では、北部会、中部会の委員2人がこれまでの体験を交えて今後、自身が心がけていきたいことなどを発表。

人権擁護委員となって3年目となる白田信隆さん(65)=伊那市美原=は、過去の自身の失敗談から「よく聴き、受け止めた上で互いに解決策を共有できるまで、話し合うことが大切。あの時私はもっと聴くべきだった」と振り返った。一方、過去に相談に来た人が、その後立ち直り「『安心して暮らせるようになった』と話してくれたことが嬉しかった」と語った。 -

中学校西駒登山 トップをきって宮田中が頂上目指す

伊那谷の中学校の伝統でもある西駒ケ岳への集団登山が始まった。天候に恵まれた15日、地元の宮田村宮田中学校2年生が元気に頂上を目指した。

早朝、宮田村の登山口にあたる北御所を出発。事前に学習していたイワカガミやゴゼンタチバナソウなどの高山植物も楽しみながら、103人の子どもたちは一歩一歩前へと進んだ。

「石がゴロゴロしている所を登るのは初めてだったので大変だった」と統率係長を務めた小野覚君。「頑張ってみんなで声をかけあい乗りきった。明朝はご来光を見たい」と、汗をぬぐった。

今季も上下伊那の20校が西駒ケ岳への集団登山を予定する。例年よりもロープウエーの発着点となる千畳敷カールの残雪が多く、日程を延期する例も増えている。

宮田中は往復ロープウエーを使わず、16日夕方前には伊那市の桂小場に下山する予定だ。

高遠中、長谷中は仙丈ケ岳に登る。 -

【記者室】忘れるな駒ケ岳の悲劇

毎年この時期になると上伊那のほとんどの中学2年生は集団登山で駒ケ岳(2956メートル)に登る。今でこそロープウエーの恩恵で誰でも気軽に登れる山だが、95年前に大惨事が起きたことを知らない人も多い。

登山は中箕輪尋常高等小学校(現箕輪中)が教育の一環として他に先駆けて始めたが3年目の1913(大正2)年、突如襲った台風のため教師、生徒など37人中11人が不幸にも亡くなった。一部始終は新田次郎の小説『聖職の碑(いしぶみ)』に詳しい。

小説は映画化もされ、多くの学校で登山前の生徒が見ている。登山の途中、遭難記念碑の前で説明する学校もある。朝に夕に眺める駒ケ岳で悲劇があったことをこの地域の史実として語り継いでいってほしい。(白鳥文男) -

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

第50回上伊那消防ポンプ操法大会・第25回ラッパ吹奏大会が13日、伊那市役所西側駐車場であった。ポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏の競技に上伊那の8市町村の代表チームが出場し、日ごろの訓練成果を披露した。

各部門ともに減点方式で順位を決めた。ポンプ車操法、小型ポンプ操法の部は、消火の基本操作や火点(標的)を倒すまでの動作が審査され、団員らは指揮者の指示に従い、きびきびとした動きでホースをつなぎ、火点に向かって放水した。

各部門の優勝チームは27日、立科町で開く県大会に出場する。

結果は次の通り。

▽ポンプ車操法の部(1)箕輪町(2)辰野町(3)飯島町(4)南箕輪村(5)駒ケ根市(6)宮田村(7)伊那市▽小型ポンプ操法の部(1)駒ケ根市(2)飯島町(3)中川村(4)南箕輪村(5)箕輪町(6)伊那市(7)宮田村(8)辰野町▽ラッパ吹奏の部(1)辰野町(2)駒ケ根市(3)箕輪町(4)南箕輪村(5)伊那市(6)中川村(7)宮田村(8)飯島町 -

ソフトバレーボールの大会「キングオブキング杯」

ソフトバレーボールの大会「第4回King of King(キングオブキング)杯」は13日、伊那市の県伊那勤労者福祉センター体育館、サンビレッジ伊那など3会場で行った。上伊那地方を中心に石川、愛知県など県内外から92チームが集まり熱戦を繰り広げた。

伊那市のチーム「Bee King(ビーキング)」が中心となり企画する、愛好者のための交流戦を目的とした大会。本年は参加者の要望に答え、コート内に立つ男女各2人の年齢合計が160歳以上のチームが参加する「T竏・60の部」を新設し、「フリーの部」との2部門で行った。

大会はフリーの部64チーム、T竏・60の部28チームがそれぞれで4チームずつのリーグ戦を実施し、各リーグの同順位同士で決勝トーナメントを開いた。各チームともスパイクとブロックの激しい攻防を展開した。

結果は次の通り。

【フリーの部】▽1位トーナメント(1)キィアラ(東京)(2)OGS(伊那市)(3)Q竏巽ORCE(神奈川)▽2位トーナメント(1)JAMs(東京)(2)湘南石川(神奈川)(3)スクラッチ(愛知)▽3位トーナメント(1)澪(富士見町)▽4位トーナメント(1)アウトローB(佐久市)

【T竏・60の部】▽1位トーナメント(1)Team伽羅(東海地区ユニット)(2)黒らいでん(東御市)(3)アート・クルーズ政宗(松本市)▽2位トーナメント(1)湘南石川(神奈川)(2)すまいる(伊那市)(3)美女と野獣B(千葉)▽3位トーナメント(1)アンサンブル(岐阜)▽4位トーナメント(1)福わ家(三重) -

伊那地区「勤労青少年の日」記念事業ソフトボール大会

7月の第3土曜日「勤労青少年の日」のイベントで、南信労政事務所内に事務局を置く伊那地区勤労青少年の日記念事業実行委員会は12日、事業所対抗のソフトボール大会を南箕輪村の大芝総合運動場で開いた。上伊那地域の15事業所から20チームが参加し、試合を通じて交流した。

日ごろ接する機会が少ない他企業の勤労青少年との親ぼくと交流を深める目的。上伊那地域の事業所に勤務する勤労青少年(原則として35歳未満)で、必ず女性も含めたチーム編成。昨年より4チーム多い参加となった。

バッターボックスに立った仲間が球に当たりそうになったにもかかわらず、「ナイスピッチ」と声がかかりベンチで笑いが起きるなど、炎天下での試合だったが、元気な声援が飛び交い試合を楽しんでいた。

結果は次の通り。

(1)南信マリナーズ(南信精機製作所)(2)丸塚200円(タカノ)(3)Product team(コガネイ駒ヶ根事業所)(4)ソウルパニッシャー(セイコーエプソン松島事業所) -

第24回斉藤杯争奪囲碁大会 25人熱戦

日本棋院上伊那支部(神田福治支部長)の「第24回斉藤杯争奪囲碁大会」は13日、伊那市西春近のサンライフ伊那であり、小学生から80代までの25人がトーナメントを戦った。優勝は知久喜明さん(6段・伊那東部中学校3年)だった。

同支部最大の棋戦として年1度開く同大会。小学生から有段者までがすべて同じトーナメントで腕を競い合った。そのほかの出場者やトーナメント戦の敗退者は3段以上のA級と2段以下のB級に分かれ、リーグ戦で対局した。

優勝した知久さんとトーナメント戦に参加した田中宏道君(2段・西春近北小学校4年)は8月5日、第29回文部科学大臣杯少年少女囲碁大会に、同支部から初めて出場するという。

結果は次の通り。

【トーナメント戦】(1)知久喜明(6段・伊那東部中3)(2)我満政義(2段・伊那市東春近)(3)福沢秀伸(5段・伊那市高尾町)(4)岡田裕(4段・伊那市東春近)

【A級リーグ戦】(1)中村重男(5段・伊那市狐島)(2)池田輝夫(3段・南箕輪村)(3)中山恵介(4段・伊那市美篶)

【B級リーグ戦】(1)酒井喜多男(初段・伊那市西春近(2)山崎洸(2段・南箕輪中2)(3)田中宏道(2段・西春近北小4)

碁盤をにらみながら一手一手を考える参加者たち -

全国高校野球長野大会 第7日

第90回全国高校野球長野大会は第7日の12日、県内4球場で3回戦8試合を行った。上伊那勢の赤穂は、県営長野球場で松本工と戦い1竏・1で敗れた。同大会に出場した上伊那8校は、これですべて姿を消した。

赤穂

##(スコア)

【第7日=12日】

▽3回戦・県営長野球場

松本工

011200007=11

000000010=1

赤穂

【松】佐々木、小松達竏忠膜エ

【赤】田中、鈴木、地元竏註剿{

○…4回までに4失点の赤穂は、2番手の2年生エース鈴木が5縲・回、相手打線を2安打無失点で抑える。すると8回の攻撃、倉田、唐木の中前打で2死一、二塁の好機に杉本が左前打を放ち1点を返す。しかし、9回、好投していた鈴木が崩れるなどで、この回7点を奪われた。

山岸智昭監督…序盤のミスで失点したのがよくなかった。最後は全体的に崩れてしまったが諦めずに戦っていた。

高嶋学主将…前半のチャンスに点を取っておきたかった。集中力は切れてなかったが、自分たちに力がなかったのが敗因。後輩たちには上を目指せるチームをつくってもらいたい

鈴木奨投手…気持ちを強く持って投げていたが、最終回はあせりでフォームが崩れた。悔しい。

【松本工竏註ヤ穂】赤穂は8回2死一、二塁、杉本の左前打で1点を返す -

全国高校野球長野大会 第6日

第90回全国高校野球長野大会は第6日の11日、県内4球場で3回戦8試合を行った。上伊那勢の上伊那農は、県営上田球場で佐久長聖と対戦し、2竏・2の5回コールドで負けた。大会第7日の12日は、県営長野球場で赤穂が松本工と対戦する。

【第6日=11日】

▽3回戦・県営上田球場

上伊那農

02000=2

37002=12

佐久長聖

(5回コールド)

【上】柴、藤森、石本竏駐vリ

【佐】池田竏忠。井

▽本塁打=唐沢孟(上)

○…3点を失った上伊那農は2回、小島の内野安打から1死一塁とすると、唐沢孟が2試合連続の本塁打を左翼方向に放ち2点を返した。しかし、その裏、相手打線に4連打を浴びるなどで7失点。5回にも点を奪われコールド負けした。

【上伊那農竏注イ久長聖】2回1死一塁から唐沢孟が2試合連続となる本塁打を放つ

◆100%の力出せなかった◆

上伊那農は3回戦、優勝候補の一角となる佐久長聖と対戦し、5回コールドで負けた。この試合、コールドゲームを防ぐため投手をつぎ込むこともできたが、守屋監督は「真剣に勝つため温存した」。しかし、自慢の打線が力を出し切ることができず、涙を飲んだ。

3点を失ったあとの2回、唐沢孟の2点本塁打で反撃ののろしを上げたが、それ以降は散発。試合前、自分たちの力のすべてを出し切ろう竏窒ニ話してきたチーム。しかし、宮脇主将は試合後「100%は出せなかった」と悔しさをにじませた。

「采配に悔いはない。ただ、もっと打てたと思えるチームだからこそ悔しい」と指揮官。それでも「真っ向勝負をよく戦った」と選手をねぎらった。宮脇主将は「上農の新しい歴史を作ることはできなかったが、後輩たちに頑張ってもらいたい」とエールを送った。 -

リニア建設促進上伊那地区期成同盟会総会

リニア中央エクスプレス建設促進上伊那地区期成同盟会(会長・小坂伊那市長)の総会が10日、伊那市生涯学習センターであった。東京縲恆蜊繧汲ヤリニア中央新幹線計画で、甲府から茅野、伊那、飯田を通過するBルートの早期建設に向けた運動の展開を決議した。

JR東海は2月下旬、南アルプスを貫くルートを想定し、水平ボーリングによる地質調査を開始。5月、上伊那の商工団体から同盟会にBルート実現に向けて県・国の関係機関へ働きかけるよう要望が出された。

小坂市長は「南アを貫通して最短距離で結びたいとしているが、そうなると地域への波及効果はない。ただ経済効率を求めるのが果たしていいのか疑問を感じる」とBルート推進を強調した。

本年度事業として▽Bルートによる早期建設のための要望活動▽上伊那地区内駅設置の実現を図るための活動竏窒ネどを挙げた。リニア中央新幹線建設促進のため、住民の意識高揚を図るパンフレットを独自に作成する。

総会には上伊那8市町村や議会、商工団体などから約50人が出席し、事業計画などを協議。役員改選では、会長の小坂市長らを再任した。任期は2年。

決議は県、国などに対して、それぞれ要請する。

8月には、伊那市で長野県協議会の総会が開かれる。 -

全国高校野球長野大会 第5日

第90回全国高校野球長野大会は第5日の10日、県内6球場で2回戦17試合を行った。上伊那勢は、赤穂が坂城を序盤から突き放し8竏・で勝利、上伊那農が木曽青峰を4竏・のサヨナラで破り、いずれも3回戦進出を決めた。伊那北は岩村田に3竏・で敗れ、箕輪進修は蓼科に0竏・で7回コールド負けした。

【第5日=10日】

▽2回戦・長野オリンピックスタジアム

赤穂

003011030=8

000002000=2

坂城

【赤】鈴木、赤羽竏註剿{

【坂】小林稜、小野竏昼{入、石田

▽本塁打=小林(赤)

○…赤穂は3回、倉田の内野安打、小林の右前打でつくった好機に唐木が2点適時打を放つなどでこの回、3点を先制。8回は相手暴投で1点を加えた後、1死三塁から小林が右中間を抜くランニング本塁打で2点を加えた。

【赤穂竏注竢驕z8回1死三塁からランニング本塁打を放った小林

◆それでも課題あり

2回戦から出場した赤穂は、初戦となる坂城戦を8竏・で勝利した。しかし、1、2回にあった好機での凡打などをあげ、山岸監督は「打撃が全体的にもたもたしていた。点は取れたのだが…」と厳しい表情だった。

速度のない相手主戦の投球に対し、打線が力んでしまった。「投手を中心に守備はよく守れたが、初戦の硬さが打撃に出てしまった」と高嶋主将。本塁打を放つなど、2安打3打点の活躍だった小林も「自分の打撃が出来てない場面があった」と反省した。

チームの課題は正確性と粘り強さ。山岸監督は「決して打撃力のあるチームではないので、きっちりと打って点に結びつけなくてはいけない。それぞれが気持ちを整理し、次に臨んでほしい」と期待した。3回戦は12日、松本工と対戦する。

▽同・県営上田球場

木曽青峰

000001110=3

000001201=4

上伊那農

【木】奥原竏注ィ

【上】柴、茅野、石本竏駐vリ

▽本塁打=磯村(木)唐沢孟(上)

▽2回戦・諏訪湖スタジアム

岩村田

320000310=9

001001100=3

伊那北

【岩】坂井竏昼{森

【伊】近藤、丸山、宮原、近藤竏昼{島、小田切

○…伊那北は先発近藤が1回に3失点、急きょ2回からリリーフした丸山も2点を失うなど、5点を追う苦しいスタートなった。

3、6回にそれぞれ1点ずつを返し、2竏・と追い上げムードが高まった7回、マウンドを3回から任され、4イニングを無失点に抑えていた3番手の宮原が岩村田打線につかまり、安打、スクイズなどで3点を失って突き放された。

伊那北はその裏、犠牲フライで1点を返したが反撃もここまで。続く8回にはダメ押しとなる9点目を失い、3竏・で敗れた。

久保村智監督 もう少し競った展開を予想していたが、序盤に5失点したのが痛かった。継投は当然考えていて、抑えの宮原にどんな形でつなげるかが今日のポイントだと思っていたが、先発の近藤と2番手の丸山が打たれ、3回という早い回に宮原にスイッチすることになってしまったのが悔やまれる。2、3点でしのげば後半勝負に持ち込めたと思うが、やはりあせりが出た。実力は紙一重だったのではないか。

畑一樹主将 隙のない野球をしようと、1球1球集中して頑張った。苦しい展開だったが、みんな最後まであきらめなかった。この仲間と戦ってこられてすごくよかった。

▽同・県営長野球場

箕輪進修

0000000=0

210303×=9

蓼科

(7回コールド)

【箕】片桐将、山田竏虫R田、唐沢

【蓼】栗栖竏注。井 -

上伊那電気主任技術者協会総会

上伊那電気主任技術者協会は10日、第30回通常総会を伊那市美篶の信州伊那セミナーハウスで開いた。上伊那に在住、事業所勤務の電気主任技術者など約40人が出席。施設・工場などの見学会実施や「やさしいエネルギー利用研究会」、技術研修会の開催などを盛り込んだ08年度事業計画・予算案などのほか、新役員人事を承認した。任期1年。

総会に先立って研修会を開き、日立産機システム空圧システム事業部の「空調圧縮機の基礎と省エネ」、中部電力長野支店の「電力情勢について」を聴いた=写真。

同会は電気設備の保安管理技術向上と情報交換を目的に79年に発足。近年は省エネルギー、環境活動にも力を入れている。現在の会員は63人。

主な役員は次の皆さん。

▽会長=川上国男▽副会長=岩崎和彦、山下良一、西村隆一、浅野真司、広田誠一▽会計=下島岩男、武田忠 -

夏期食品一斉取締り始まる

夏期の食中毒の発生しやすい時期を迎え、伊那保健所は8日から、スーパーや市場、食品製造業などの大型施設などで衛生管理の徹底のため夏期食品一斉取締りをしている。

監視対象はスーパー、市場、そうざい製造業、乳製品製造業、食肉製品製造業などの大型施設38施設ほか。夏に多く発生しているO-157、カンピロバクターなどによる食中毒を防止するため、食品の取り扱いを重点的に点検する。

9日は、市内の大型店で伊那保健所職員が立ち入り検査した。レーザーで食品の温度を測定し温度管理を見たり、食品の衛生的な取り扱い方法、賞味期限や製造者など食品の適正表示の確認などをした。

食肉製品、牛乳、魚介類加工品、うなぎ、小麦、ミネラルウォーターなど43品の抜き取り検査もする。

取り締まりは8月7日まで。伊那保健所管内では本年度、食中毒は発生していない。 -

アスペルガー症候群に関するシンポジウム

上伊那圏域障害者総合支援センターきらりあ主催のアスペルガー症候群に関するシンポジウムが5日、伊那市役所であった。保護者や養護学校教諭らの事例紹介も含めた話に、上伊那の保育士、教諭、保護者らが熱心に聞き入った。

アスペルガー症候群は自閉症の一つのタイプ。ほかの人との社会的関係を持つこと、コミュニケーションをとること、想像力と創造性に障害を持つのが特徴。市へのアスペルガー症候群の相談は増えているという。

保護者で、つばさの会伊那支部代表の平沢和恵さんは、「遠慮なく相談できる場を作ることは一番大事。皆で相談し合うと、子どもがどうなれば幸せになっていくか考えるヒントが与えられると思う」とし、告知については「短所が理解でき、自分の長所に自信がついたときがグッドタイミング」と話した。

長野県精神保健福祉センターの寺島進一さんは、「落ち着ける居場所は重要。本人が、苦手な部分があってもいい、人に助けを求めてもいいという安心感が大切」と述べた。 -

全国高校野球長野大会 第4日

第90回全国高校野球長野大会は第4日の9日、県内6球場で2回戦15試合を行った。上伊那勢は、伊那弥生が丸子修学館と対戦し4竏・1で敗れた。

大会第5日の10日は、県内6球場で2回戦17試合を実施。箕輪進修竏剃ネ(午前9時・県営長野)、伊那北竏抽竭コ田(同9時・諏訪湖スタ)、赤穂竏注竢・同10時・長野五輪スタ)、上伊那農竏猪リ曽青峰(午後2時・県営上田)がある。

【第4日=9日】

▽2回戦・県営長野球場

伊那弥生

00000400=4

00500222=11

丸子修学館

(8回コールド)

【伊】佐々木、北野康、北野健竏忠桝・br>【丸】下村竏虫R嵜 -

母子生活自立支援講演会

母子家庭親子に自立的な生活をおくる足がかりにしてもらおう竏窒ニ6日、「母子生活自立支援講演会」が駒ケ根市の文化センターであった。上伊那、諏訪、飯田地区の88人が参加。県看護大学で母性看護学講座を担当する清水嘉子教授の講演会などがあり、母と子が一緒に自立的な生活を送っていくうえで、心得るべきことなどを学んだ=写真。

母子家庭が急増する中、同講演会は県の委託事業として県母子寡婦福祉連合会が昨年から始めた。昨年は北信地区で開催したが、今年は南信で開催することとなり、地元地区の駒ケ根市母子寡婦福祉会と一緒に企画した。

講演会で清水さんは、今の子育ての傾向について説明。子どもを1、2人しか産まない人が増えた結果、「母親の中には“良い子に育てなければならない”というプレッシャーを感じる人が多い」と指摘。一方で子育てだけでは満たされず、仕事をしたいと考える人が多いことを示した。

しかし、実際子育ての中で幸せを感じる場面もあり、「子育ては大変なことだらけだが、たった一つ良いことがあればそれで幸せになれる。それを大切にしてほしい」とした。

また、子どもや親の介護など、他者の世話を担う女性の役割について触れ、「人の世話をするということは、その人自身が成長するという意義のあること。これがまさに女性が生きるということに通じる」とし、その関係の重要性を語った。 -

南信中学校総体各競技結果

◆南信中学校総体各競技結果

【軟式野球】(6月28日、7月7日・茅野野球場ほか)

(1)箕輪(4)辰野

※上位3校は県大会(19縲・0日・諏訪湖スタジアムほか)に出場

【水泳】(6日・アクアパーク飯田)

◇男子 ▼100メートル自由形(1)宮内貴好(緑ケ丘)59秒44(6)荒木駿輔(赤穂)1分3秒53▼200メートル自由形(1)平瀬左京(大鹿)2分16秒85(3)荒木駿輔(赤穂)2分21秒24▼400メートル自由形(1)下沢圭祐(下伊那松川)4分51秒42(5)奥村伸吾(赤穂)5分49秒27▼1500メートル自由形(1)下沢圭祐(下伊那松川)19分4秒96(2)釜屋秀雄(箕輪)19分39秒61▼100メートル平泳ぎ(1)屋野祐磨(高森)1分11秒93(2)後沢秀至(伊那東部)1分13秒71▼200メートル平泳ぎ(1)後沢秀至(伊那東部)2分37秒73▼100メートル背泳ぎ(1)山重拓太郎(赤穂)1分10秒08(4)小林侑樹(伊那東部)1分13秒94▼200メートル背泳ぎ(1)山重拓太郎(赤穂)2分35秒83(3)小林侑樹(伊那東部)2分37秒51▼100メートルバタフライ(1)岡本聖世(春富)1分5秒23(4)岩附龍一(辰野)1分12秒74(5)佐々木塁(赤穂)1分15秒02▼200メートルバタフライ(1)岡本聖世(春富)2分28秒90(2)佐々木塁(赤穂)2分45秒53(4)岩附龍一(辰野)2分50秒04▼200メートル個人メドレー(1)廣沢公樹(旭ケ丘)2分33秒75(5)倉田龍馬(南箕輪)2分40秒74▼400メートル個人メドレー(1)廣沢公樹(旭ケ丘)5分23秒84(3)倉田龍馬(南箕輪)5分28秒05▼400メートルリレー(1)緑ケ丘(佐藤哲郎、進藤達也、金田晋介、宮内貴好)4分10秒23(3)赤穂(山重拓太郎、玉木利哉、水上航、荒木駿輔)4分22秒68(6)箕輪(大槻真、白鳥唯人、小島雄、釜屋秀雄)4分53秒09▼400メートルメドレーリレー(1)緑ケ丘(金田晋介、福沢隼、佐藤哲郎、宮内貴好)4分37秒76(4)赤穂(米山拓登、山重拓太郎、佐々木塁、荒木駿輔)4分59秒51▼総合順位(1)緑ケ丘110点(3)赤穂61点(6)伊那東部26点

◇女子 ▼50メートル自由形(1)植田愛美(伊那東部)30秒49(3)永井由夏(春富)31秒27(5)湯沢侑奈(宮田)31秒66▼100メートル自由形(1)藤沢聡美(箕輪)1分5秒57(4)永井由夏(春富)1分8秒60▼200メートル自由形(1)浦野栞里(赤穂)2分18秒73(2)藤沢聡美(箕輪)2分20秒68▼400メートル自由形(1)浦野栞里(赤穂)4分55秒57▼100メートル平泳ぎ(1)小原瑞季(赤穂)1分19秒85=大会新(4)宮島尚子(伊那)1分27秒77▼200メートル平泳ぎ(1)竹村弥都希(旭ケ丘)2分53秒23(2)小原瑞季(赤穂)2分55秒17(3)片桐あゆみ(赤穂)3分1秒19(6)宮下優華(南箕輪)3分6秒02▼100メートル背泳ぎ(1)吉川千里(旭ケ丘)1分10秒66(2)三石友貴(中川)1分15秒29(3)春日みわ(春富)1分15秒59▼200メートル背泳ぎ(1)吉川千里(旭ケ丘)2分32秒47(2)春日みわ(春富)2分41秒50(4)三石友貴(中川)2分46秒30(6)大前侑未(赤穂)2分52秒88▼100メートルバタフライ(1)植田愛美(伊那東部)1分11秒75▼200メートル個人メドレー(1)吉川紗里衣(鼎)2分43秒28(4)倉田雅美(南箕輪)3分9秒52(5)伊東実穂(宮田)3分17秒51▼400メートル個人メドレー(1)井田成美(高森)5分32秒71(2)倉田雅美(南箕輪)6分34秒74▼400メートルリレー(1)旭ケ丘(吉川千里、竹村弥都希、久保敷美香、桜井恵美)4分27秒44(2)赤穂(浦野栞里、片桐あゆみ、大前侑未、小原瑞季)4分36秒23(3)箕輪(高阪千波、那須綾乃、木下静菜、藤沢聡美)4分55秒93(5)宮田(小田切美樹、湯沢侑奈、池上史織、伊東実穂)5分19秒13▼400メートルメドレーリレー(1)旭ケ丘(吉川千里、竹村弥都希、久保敷美香、桜井恵美)4分48秒82=大会新(2)赤穂(大前侑未、小原瑞季、片桐あゆみ、浦野栞里)5分8秒05(3)箕輪(那須綾乃、木下静菜、藤沢聡美、高阪千波)5分27秒64(5)宮田(小田切美樹、池上史織、伊東実穂、湯沢侑奈)5分52秒98(6)伊那東部(鈴木麗夢、春日美帆、植田愛美、伊藤汐里)5分57秒56▼総合順位(1)旭ケ丘102点(2)赤穂72点(4)箕輪39点(5)伊那東部26点(6)宮田25点

※男女各種目上位3人、又は標準記録を突破した選手は県大会(19縲・0日・長野運動公園総合市民プール)に出場

1612/(火)