-

無事故願い 白いタヌキ展示

去年12月に高遠町の国道152号で事故にあい倒れていた白いタヌキを剥製にした、富士見町在住の樋口誠さんが27日、高遠町総合支所を訪れました。 事故がなくなることを願って4月下旬まで白いタヌキの剥製を展示しています。 樋口さんが去年12月に仕事で駒ヶ根市に向かう途中、国道152号でひかれているタヌキを見つけ、それが希少なアルビノ白タヌキだったということです。 アルビノ白タヌキは数万分の1の割合で生まれ、「全ての幸運を呼ぶ」とも言われて縁起物として珍重されているということです。 樋口さんはこれまでに原村で3匹のタヌキの事故に遭遇していて、そのなかの白いタヌキを剥製にしたところ幸運が訪れたと話していました。 高遠町総合支所によりますと、高遠町での動物事故の連絡は年間30件ほどあるということです。 剥製は、平成23年に原村でひかれていた白いタヌキと併せて2体が今月末まで高遠町総合支所に展示されます。 4月からは、お花見客にも見てもらえる高遠町歴史博物館などに展示することになっています。

-

作家デビュー 東さんサイン会

伊那市在住で5日にデビュー作の文庫本「ひぐらし神社、営業中」が発売になった東朔水(あずま・さくみ)さんのサイン会が21日に伊那市のTSUTAYA伊那店で開かれました。 「ひぐらし神社、営業中」は、ユーモラスで心温まる内容の文庫本で5日にポプラ社から発売されました。 東さんは、伊那北高校の卒業生で伊那市高遠町在住です。 サイン会には、多くの人が列をつくり、握手をしたり、一緒に写真を撮ったりしていました。 中には、中学時代の同級生や高校時代の恩師もかけつけ、東さんを激励していました。 本は、一冊620円(税抜)で、TSUTAYA伊那店などで購入できます。

-

JR飯田線 活性化を

リニア中央新幹線とのアクセスや観光資源としての活用も見込まれるJR飯田線の活性化に取り組んでいこうと、JR飯田線活性化期成同盟会が28日発足しました。 28日駒ヶ根市のアイ・パルいなんで開かれた設立総会には、上伊那地域や飯田下伊那地域の市町村や県、経済団体の関係者などが参加しました。 JR飯田線活性化期成同盟会は、リニア中央新幹線のアクセス路線としてや伊那谷を縦断する貴重な観光資源としての活用も見込まれる飯田線の活性化に取り組んでいこうと、沿線自治体や商工会議所が発起人となりました。 設立総会で、会長には、白鳥孝伊那市長が選任されました。 白鳥市長は、「リニアが通るチャンスを活かしたい。2つのアルプスがある伊那谷を走る魅力を存分に活かして地域一丸となって取り組みたい。」とあいさつしました。 期成同盟会では来年度フォーラムやシンポジウムの開催、国やJR東海への要請活動、利便性向上に関する調査・研究、電車通勤の促進などの事業を行います。

-

ジオパーク南ア大会実行委員会 初会合

今年9月に伊那市で開かれる日本ジオパーク南アルプス大会を前に24日、伊那市創造館で実行委員会の初会合が開かれ、実施計画などについて説明がありました。 実行委員会は国や県の関係機関や市町村長などで組織され、およそ30人が参加しました。 会議では、日本ジオパーク南アルプス大会の日程や実施計画、目的などについて確認していました。 日程は9月27日から30日までの4日間で、初日は伊那文化会館周辺を主会場に講演会やレセプションが計画されています。 2日目はいなっせ周辺を主会場に教育や防災などの分科会、3日目は伊那市、飯田市、富士見町、大鹿村のジオ見学ツアー、最終4日目は、仙丈ヶ岳の登山が計画されています。 委員会では県内外から2,900人の集客を見込んでいて、訪れる多くの人に、ジオに関わる魅力を伝え、残していくことを目指していくとしています。 参加者は閉会後、それぞれの計画に向けた意見交換をしていました。

-

伊那中央病院に腫瘍内科と腎臓内科 設置

伊那中央病院は4月から新たに腫瘍内科と腎臓内科を設置し地域医療の中核病院としての機能を充実させます。 24日伊那市役所で伊那中央行政組合議会が開かれ、新しい科の設置に関する条例改正案が可決されました。 新たに設置されるのは、腫瘍内科と腎臓内科です。 腫瘍内科は伊那中央病院の医師が専門医としての資格を取得したことから設置されるもので、高度ながん治療が行われます。 地域がん診療連携拠点病院に指定されていて満足度の高い、がん医療の提供が期待されています。 腎臓内科は信大病院から専門医が派遣されることから設置されるもので伊那中央病院では上伊那の中核病院としての役割を果たしていきたいとしています。

-

春の高校伊那駅伝 過去最多出場

早春の伊那路を駆け抜ける春の高校伊那駅伝が、23日伊那市の陸上競技場を発着点に行われました。 男子は三重の伊賀白鳳が2連覇を果たし、女子は大阪薫英女学院が初優勝しました。 男子は、午後0時5分に伊那市陸上競技場をスタートし、6区間42.195キロをタスキでつなぎました。 全国の強豪校や県内から過去最多となる121チームが出場しました。 伊那市の中心市街地では、多くの人が声援を送っていました。 美篶青島のナイスロードでは、美篶の名称の由来とされるすず竹を手に、地域住民が参加校の名前を書いた凧を持って応援していました。 折り返し地点となる高遠町商店街で先頭は、伊賀白鳳高校。 佐久長聖高校は15位で通過しました。 第4中継所の伊那市役所では、市内のチアリーディング・エムスターズがレースに花を添えていました。 伊賀白鳳は4区でトップを世羅に奪われ、陸上競技場にトップで来たのは、世羅高校でしたが伊賀白鳳が抜き返しゴールしました。 タイムは2時間10分14秒で2年連続3回目の優勝を果たしました。 県内トップは佐久長聖で20位でした。 一方女子も過去最多の59チームが出場し、午前10時に陸上競技場をスタート。 5区間21.0975キロをタスキでつなぎました。 いなっせ前では、伊那中学校吹奏楽部の生徒が演奏し大会を盛り上げていました。 女子は、大阪薫英女学院が1時間9分54秒の大会新記録で初優勝を果たしました。 県勢のトップは長野東高校で4位に入りました。

-

作家×コスプレイヤー 宇宙語る

ノンフィクション作家で科学ジャーナリストの松浦晋也さんとコスプレイヤーで造形家のあきのさんの人工衛星をテーマにしたトークショーが21日伊那市創造館で開かれました。 架空の世界を描いた作品の再現が趣味で、コスチュームを自作し、自ら身に着けることによって表現しているあきのさん。 小惑星探査機はやぶさのイラストをもとに製作したコスチュームは、会場に訪れた子どもの心を捉えていました。 2人は、人工衛星や宇宙開発などをテーマに話しをしました。 日本は有人の宇宙開発はしないのかとの質問に対し松浦さんは「技術はあるので、あとは国の政策しだい。アメリカは、集中投資をするが、日本でそういった環境をどうやって作るかが課題」と答えていました。 一方あきのさんは、「とにかくはやぶさが好きで、コスプレは一つの表現でアピールの方法。このやり方で宇宙開発への関心を広げていきたい」と話していました。 あきのさんは、はやぶさが2010年6月に帰還する前から自作のはやぶさコスチュームでの活動を始めています。 現在は各地の科学館などで行われる宇宙関連展示の解説員としても活躍しているということです。

-

公立高校後期選抜 合格発表

公立高校後期選抜の合格発表が、20日、県内一斉に行われました。 県内の公立高校では全日制・定時制など合わせて1万2666人が受験し、1万1707人に喜びの春が訪れました。 このうち、伊那市の伊那北高校では、午前8時30分に合格者の受験番号が張られた掲示板が運び出されました。 多くの受験生や保護者が合否を確認しようと高校を訪れていて、それぞれが自分の番号を確認していました。 伊那北高校の普通科・理数科の後期選抜にはあわせて207人が受験し、全員が合格しました。 上伊那では、全日制で942人の募集があり、932人が受験、うち907人が合格しています。 上伊那の公立高校で再募集を行うのは、全日制で、辰野高校普通科が11人、商業科が5人、高遠高校普通科が11人、赤穂高校普通科が5人、商業科が8人となっています。

-

希望胸に 中学校で卒業式

伊那市、箕輪町、南箕輪村の中学校で18日一斉に卒業式が行われ義務教育を終えた生徒たちが新たな一歩を歩みだしました。 このうち南箕輪中学校では男子80人、女子74人の合わせて154人が卒業を迎えました。 式では柴俊春校長から1人1人に卒業証書が手渡されました。 式辞で柴校長は「人には優しくあたたかく、自らは厳しく正しく、という学校目標をこれからの指針とし弱い心に負けず歩んでください。」とはなむけの言葉をおくりました。 卒業生代表の伊東さくらさんは答辞で「みんなで過ごした時間が大好きでした。そしてこの生活が当たり前の光景でした。だからこそ別れがつらいです。けれどこれからはそれぞれの道に進んでいかなければなりません。自分の道を力強く歩んでいきましょう。」と述べました。

-

リニア中央新幹線 「地域づくり勉強会」

リニア中央新幹線開業後の地域づくりについて検討を進めるリニアを活かした「地域づくり勉強会」が、17日、飯田市の飯田合同庁舎で開かれました。 勉強会は、上下伊那の市町村長や、県、国などで組織し、リニア新幹線開業後の地域の活性化を図る為、課題解決に向けた政策の立案を行います。 JR東海の計画によりますと、リニア中央新幹線の長野県の中間駅はJR飯田線の元善光寺駅から1キロほど離れた飯田市上郷飯沼付近としています。 前回の勉強会で県は、リニア整備により伊那谷の観光客など交流人口は年間200万人増加するとの試算を示しました。 県はこれに基づいて飯田、伊那、駒ヶ根など7つのエリアに分けた、具体的な取り組みを示しました。 このうち伊那エリアではまちなか観光と農業や高原体験を中心とした交流の拡大を目指す、伊那谷アグリイノベーション事業が示されました。 出席した、上下伊那の3市長は、「今回示された取り組みは以前からわかっていること。誰がいつまでに何に取り組むかなど、短期、中期、長期のロードマップをもっと具体的に示して欲しい」と意見していました。 伊那市の白鳥孝市長は、「1年間が無駄になってしまう。早急に意見をまとめ取り組んでいく必要がある」と話していました。

-

高遠武家屋敷跡に解説板

長野県埋蔵文化財センターは、伊那市高遠町の東高遠若宮武家屋敷跡に遺跡解説板を14日設置しました。 東高遠若宮武家屋敷は、若宮地区にあります。 埋蔵文化財センターは、平成17年度から18年度にかけて今から170年前の建物跡を調査しました。 この地区には、9件の藩士宅があったということです。 そのうち小松家住宅跡では、建物の柱を支える礎石が7つの部屋を形作るように配置されて発見されました。 これは文献に描かれていた高遠藩士小松純八の屋敷間取り図と一致したということです。 現存する県の宝、旧馬島家住宅跡については、曳移転工事にともない基礎部分の調査が行われました。 部屋の床下からじちん地鎮や産育儀礼に関する遺構が発見され、高遠焼の土管もみつかりました。 解説板は、地域の文化財を知り、興味を持ってもらおうと埋蔵文化財センターが建てているもので、県内では、千曲市の平安時代の役所の遺跡に続く2番目の設置となりました。 14日は、当時発掘調査を担当した職員による説明会も行われ、地域住民が興味深そうに話に聞き入っていました。 センターでは、「絵島が高遠に流されて300年、高遠焼が生まれて200年の今年、この解説板を建てることにより、馬島家や小松家についてもより理解が深まってもらえると思う。」と話していました。

-

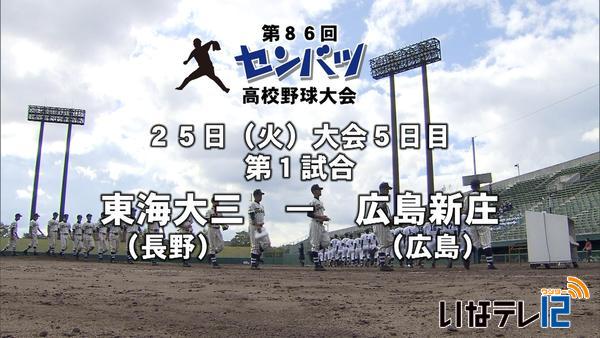

東海大三 初戦は広島新庄

今月21日に開幕する選抜高校野球の組み合わせ抽選会が14日、大阪市で開かれ東海大三高校の対戦相手が決まりました。 東海大三高校は大会5日目の第一試合、春夏初めて出場の広島県の広島新庄高校と対戦します。

-

県公衆衛生専門学校で卒業式

長野県公衆衛生専門学校で7日卒業式が行われ、3年間の課程を学んだ15人が学びやを後にしました。 15人は、晴れ着に身を包み、在校生や保護者が見守る中、入場しました。 味沢孝校長からひとりひとりに卒業証書と専門士称号が手渡されました。 7日卒業した15人は、全員が県内の歯科診療所に就職が決まっているということです。 在校生を代表し、坂間由希子さんは、「先輩たちは、見本であり目標だった。出会えたことを誇りに思う」と送別の言葉を送りました。 卒業生を代表して小木曽春乃さんは、「3年間一緒に過ごした仲間と別れるのは寂しいが、これからも支えあい、患者に必要とされ信頼される歯科衛生士になりたい」とあいさつしました。

-

中アビジネスフェアで企業説明会

伊那職業安定協会は、中央アルプスビジネスフェアにあわせた企業説明会を7日伊那市民体育館で開きました。 中央アルプスビジネスフェアと同時開催は初めてです。 フェア開催中の伊那勤労者福祉センター体育館に並ぶ伊那市民体育館で開かれました。 38社が参加し人事担当者らが来年春卒業予定の大学生や短大生らに会社の概要や製品の説明をしていました。 企業説明会には、大学生や短大生を中心に97人が訪れました。 ビジネスフェア会場に設けられた特設コーナーでは、10社が参加し、自社のPRをしていました。 実行委員会のまとめによりますと、6日と7日の2日間行われたビジネスフェアには、去年を300人ほど上回り過去最高となる2,221人が来場したということです。

-

【3.11の今】 福島の未来のために 果樹農家 佐藤さんの闘い

「このままだと福島の人間はバカにされる。自分から何かしていない。行政に頼っていて。闘ってねえもん。俺は闘わなきゃいけないと思っている」 福島県から伊那市に単身で移住している果樹農家・佐藤浩信さんはこう話します。 福島原発から60キロの位置にある伊達市。 伊達市で佐藤さん一家は、高級ギフト用のりんごやさくらんぼ、ももの生産、加工販売を行う「伊達水蜜園」を営んでいます。 独自の栽培を行なう佐藤さんの果物は全国的にも高い評価を受けてきました。 2月23日。佐藤さんが、現在、一人で暮らす伊那市西箕輪の一軒家に、東京からの来客がありました。 6次産業化プランナーの大畑 太郎さんです。大畑さんは、福島県の農産物の商品の開発や、販売促進などに関っています。 佐藤さんが目指す方向性や、現状を確認するために、今回伊那を訪れました。 大畑さんはこう話します。「こちら(伊達水蜜園)の商品が動かないと、福島の果物動かないっていうくらいの気がありますんでね。佐藤さんの商品を動かすことはとても重要だと思っていますね。福島のためにも」 伊那食品工業㈱の子会社である「ぱぱな農園」。去年5月、佐藤さんが社長に就任しました。 付加価値をつけたトマトの開発を行うなど精力的に働いています。 2011年4月、震災直後。長男と次男に福島の果樹の管理を任せて、妻の玲子さんとともに、伊那に移り住んできました。 伊那を基点に再起をかけるためです。 しかし、一昨年の5月。玲子さんは心労から倒れ、福島に戻りました。 3男は現在、安曇野で果樹栽培の研修を受けています。家族は今、3箇所に別れて暮らしています。 家族と離れ、伊那で一人で暮らす日々。食事作りも慣れました。 「孤独。きょうは午後8時ごろで時間が早くてまだましだけど、9時10時頃になってきるとしんどい」 去年12月、佐藤さんは、伊達水蜜園の社長の座を退き、長男の佑樹さんに経営を託しました 佑樹さんは話します。「原発があったから突然だったんです。農業は、まだやるつもりはなかったんです。でも、父は長野にいっちゃったし。仕方ないです」 佐藤さんは、息子たちに会社を任せたことについて、「子どもたちに押し付けた。十二分に俺のせいだと思う。おくさんが倒れたのは俺のせい。でも、こども達が、何も知らない場所でゼロからはじめることはできなかったと思う。俺がやらなきゃいけなかった」 去年の夏。佐藤さんは、ぱぱな農園の果樹園で、りんごの摘果作業を行っていました。2年間佐藤さんが手を入れたりんごの木は、香り高い実をつける佐藤さんの木として変化を遂げていました。 そのりんごが、今年秋から日本最高峰の商品を扱う老舗の果物屋に並べられることがこのほど決まりました。 「福島と長野をつなぐ、そして福島業績を上げる。それが福島のイメージアップを図る。それが俺の仕事だと思っている」

-

第3回中央アルプスアビジネスフェア

上伊那のものづくり産業を内外にPRし、地域活性化につなげようというイベント・中央アルプスビジネスフェアが、6日から、伊那勤労者福祉センター体育館で始まりました。 フェアは、「ものづくり産業の底力を知ろう!広げよう!」をキーワードに開かれていて、今年で3回目です。 機械加工、電気・光学などさまざまな業種から、137社が出展しました。 今年は、県外や地域外からの企業が28社と去年から倍増し、全体の2割ほどを占めています。 今年は、商談成立につなげていきたいと、大手メーカーなど発注業者を6社招待し、ビジネスマッチングの機会も広げました。 会場には特別展示コーナーも設けられ、諏訪東京理科大学が開発した、体重移動で前後左右に動くことができる乗り物を試乗する事もできます。 中央アルプスビジネスフェアは、7日まで、伊那市の伊那勤労者福祉センター体育館で開かれています。

-

【3.11の今】 循環バイオガス 今、フクシマで

伊那市西箕輪で酪農を営む小野寺さん一家。 早朝からの搾乳を終え、ほっとひといきのお昼ごはんです。 小野寺瓔子さん66歳。 ご主人の哲也さん、長男夫婦と一緒に酪農を営んでいます。 お昼前の午前11時、今日は長男の奥さん歩さんが調理当番です。 ハヤシライスの具材を炒め、煮込みます。 きれいな青色に燃えるこのガスには、小野寺さんの脱原発の思いが込められています。 午前7時、瓔子さんの一日がはじまります。 自宅から近くの畜舎へ。搾乳です。 搾乳を終えると牛の糞を集めて水と一緒に投入口にいれています。 これがさきほどのガスを生みます。 投入口から入れられた牛の糞は、醗酵時にメタンガスを出します。 そのガスが自宅と牛舎で使われています。 自宅では、調理用に、牛舎では、搾乳の時に使われる器具やパイプラインの洗浄に使われます。 さらに発酵を終え排出されるものは、液肥として田畑や牧草地に帰っていきます。 液肥は、まったくにおいはなく、肥料としても優れていることが数値的にも証明されています。 牛がその牧草をエサとして食べるので、循環のサイクルが出来上がっているのです。 農業がしたくて農業関係の大学に進んだ瓔子さん。 活性汚泥について学び、企業入社後も活性汚泥の研究を続けました。 昭和51年、哲也さんと結婚し三宅島で念願の農業を始めました。 昭和56年、伊那市西箕輪へ。現在50頭の乳牛を飼育しています。 瓔子さんはチェルノリブイリ原発事故に不安を覚え原発反対を訴えました。 そして、自然エネルギーに着目したのです。 「反原発運動の無力感。自ら自然エネギーに挑戦することで発信したい」 プラントを作ったのは18年前。 もともと活性汚泥について学んでいた瓔子さん。 信州大学農学部の学生たちの協力で完成させました。 小野寺さんの家では、電気やプロパンガス、薪、そしてバイオガスを生活していくためのエネルギーとして活用しています。 調理でのバイオガスの占める割合は、7割を超えるといいいます。 このバイオガスの技術は、今福島で産声を上げようとしています。 伊那と福島の違いは、放射性物質の有無です。 フクシマでは、ウクライナで確立された技術を使い放射能を除去します。福島県郡山市にある会津地鶏の共同作業所では、以前は鶏糞を販売していましたが、今行き場所を失っています。 18年間、伊那で動き続けたバイオガスのシステムが今、フクシマで。

-

【3.11の今】 全村避難の夫婦の今

現在、伊那市東春近で暮らしている小泉孝一さん・百合子さんは、13年前、昔からの憧れだった田舎暮らしの夢を叶えるため、福島県葛尾村に引っ越しました。 葛尾村は、人口1,500人ほどで、山々に囲まれた自然豊かな環境にあります。 およそ5,000坪の家の敷地には、2人で作った露天風呂、ピザを焼く窯、花畑のような庭、池などがあり、1年を通して友人達が遊びに来ていました。 2人の1番の楽しみは、ガーデニングです。 毎日手入れをして、庭を数えきれないほどの花でいっぱいにしました。 周囲の人とも打ち解け、楽しい毎日を送っていた3年前。 東日本大震災が発生。 住んでいた葛尾村は最大震度5強を観測しました。 葛尾村は、福島第一原発から30キロ圏内にあり、「避難指示解除準備区域」に指定されました。 地震が発生した次の日、「村民は全員役場に避難」との指示があり、小泉さん夫妻は1日分の服とペットを抱えて避難しました。 福島県と長野県の5カ所の施設を転々とした避難生活は、およそ1年続きました。 葛尾村は、全村民が避難を余儀なくされていて、住むことは認められていません。 小泉さんの自宅周辺は、去年の8月に1カ月かけて除染作業が行われました。 花でいっぱいだった家・・・ 今は何もありません。 小泉さん夫妻が、また葛尾村でガーデニングを楽しめる日は来るのでしょうか。

-

【3.11の今】原発事故で自主避難 母と娘の今

福島県会津若松市で一人暮らしをしている半澤勝子さん。 東京電力福島第一原発事故で近くに住んでいた娘と孫3人が伊那市高遠町に避難し3年が経ちます。 勝子さんは「こんな老後になるとは夢にも思わなかった。人生で一番のんびりゆったり。これから仲良く生活していこうって思った時にこんなことになるなんて。」と話します。 勝子さんも避難を進められましたが、残ることにしました。 福島原発から会津地方まではおよそ100キロ離れていて放射能に不安を抱えながらも住民の多くは留まり生活を続けています。

-

語り継ぐ‘濁流の子’プロジェクト 来年度から

1961年昭和36年に伊那谷を襲った三六災害の教訓を伝える「語り継ぐ濁流の子プロジェクト」が立ち上がり取り組みが始まります。 この取り組みは、土木や自然、暮らしにまつわる先人の足跡を後世に残す活動を行っている人と暮らしの伊那谷遺産プロジェクト選定委員会がコーディネートをつとめ飯田市にある天竜川総合学習館かわらんべ、天竜川上流河川事務所、信州大学附属図書館が連携し実施するものです。 3日は駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で記者会見が開かれ選定委員会委員長で信州大学副学長の笹本正治さんが概要について説明しました。 三六災害は1961年昭和36年6月の大雨による災害です。 6月1か月間の降水量を越える量の雨が1日で降り、河川の氾濫や土砂崩落がおこりました。 これにより多くの死傷者、行方不明者を出すなど大きな被害となりました。 この三六災害で被災した小中学生が当時の思いを綴った作文集が「濁流の子」です。 1964年昭和39年に発行されたこの本は選定委員会から伊那谷遺産に選ばれています。 「語り継ぐ濁流の子プロジェクト」ではこの作文集が災害の教訓伝承の象徴的なものだとして、その記憶と経験を伝え地域の防災力向上につなげる考えです。 具体的には災害に備えるための知恵や教訓などの情報を収集整理するほかそれらをデジタル化し記録、公開します。 またこれら取り組みにより地域の自助、共助の精神を醸成するとしています。 プロジェクトでは3つの実施主体が連携し取り組みを推進します。 天竜川総合学習館かわらんべは「語り継ぐ濁流の子文庫」を新たに整備し資料の収蔵を担当します。 天竜川上流河川事務所は収集整理した資料をデジタル化するデジタルアーカイブスを行います。 信州大学附属図書館は電子書庫語り継ぐ濁流の子アーカイブスを新たに整備し情報発信を行います。 このプロジェクトは平成26年度から平成30年度までの5年間を計画しています。

-

【3.11の今】 「高遠町と猪苗代町 保科正之が紡ぐ絆」

「助け」(江花さん) 「絆」(小桧山さん) 「支える気持ち」(北原さん) 福島県耶麻郡猪苗代町。 3年前の原発事故の風評被害に今も苦しんでいます。 旧高遠町と猪苗代町は高遠城主保科正之が縁で平成16年に友好提携しています。 しかし伊那市との合併をさかいに交流が衰退傾向にあったといいます。 そんな時、高遠地区住民有志が民間の活力で交流を継続させようと、故伊東義人さんを会長に伊那市友好協会が発足しました。 現在会員は100人程で互の催しに積極的に参加し、交流しています。

-

ケーブルプラス電話3月1日から予約受付開始

月額基本料がお得な伊那ケーブルテレビの新サービス、ケーブルプラス電話の予約受付が3月1日から始まります。 ケーブルプラス電話はNTTの固定電話と比べて基本料と通話料が安くなります。 月額基本料はNTTの1,600円に対し、ケーブルプラス電話は1,330円で月額270円、年間3,240円安くなります。 また通話料はケーブルプラス電話どうしの場合日本全国24時間、無料となるほか、県外へかけた場合、NTTと比べて最大およそ63%安くなります。 ケーブルプラス電話の予約受付は3月1日から始まります。 詳しくは伊那ケーブルテレビホームページでご確認いただくか73-2020までお問い合わせください。

-

フクシマで菜の花プロジェクト

チェルノブイリ原発事故で、放射能に汚染された土壌を菜の花の力で回復させる伊那谷発の菜の花プロジェクトが、今福島県で始まろうとしています。 NPO法人チェルノブイリ救援中部理事で南箕輪村の原富男さん。 今年1月から福島県郡山市の障害者就労支援施設で、菜の花や鶏糞からエネルギーを取り出し、排出液から放射能を取り除くプラントの建設を進めています。 3月中旬の完成を目指し、5月頃からの稼動を目指します。 原さんは、1986年のチェルノブイリ原発事故の5年後から粉ミルクや医療器械を現地に送る支援を始めました。 2005年頃からは、畑の徐染と地域振興への取り組みをはじめました。 菜の花のナタネ油からバイオディーゼル燃料をとり、放射能は、ゼオライトに吸着させ、排出液は、肥料として使うしくみで、「菜の花プロジェクト」と名づけました。 菜の花を栽培した後の2年間は、同じ畑で野菜を栽培してもセシウムが含まれないということがわかり、プロジェクトは、今後規模を拡大する計画です。 フクシマで展開しているプロジェクトは、バイオディーゼル燃料に加え、バイオガスを発生させるしくみが大きな意味を持ちます。 ここでは、共同作業所として会津地鶏の養鶏場を運営していて、鶏糞を活用しようという狙いがあります。 鶏糞は、原発事故の前は、肥料として販売していましたが、原発事故の後、放射性物質が検出されたため、販売を中止しました。 施設を運営する社会福祉法人にんじん舎の会では、試行錯誤を繰り返し、菜の花プロジェクトに行き着きました。 ここでの菜の花プロジェクトは、バイオディーゼル燃料を取り出した後、放射能が含まれる菜の花の茎や鶏糞を発酵させメタンガスを電力に変えて売電する計画です。 排出液は、ゼオライトで放射能を取り除き、液肥として活用します。 福島第1原発事故から3年、 4回目の春が訪れようとしています。

-

大震災から3年~福島の佐藤さんが思い語る

東日本大震災の被災地、福島県伊達市から伊那市西箕輪に移住して再起を目指す、果樹農家の佐藤 浩信さんの現在の心境を聞く講演会が、25日夜、西箕輪公民館で開かれました。 「はっきり言うと、3年前からそんなに変わっていないのかなというのが、福島の現状じゃないのかな」 講演会には、地元西箕輪から15人ほどが参加しました。 佐藤さんは、福島第一原発から60キロほどの場所に位置する伊達市で、果樹を栽培・販売する伊達水蜜園を営んでいます。 家族を福島に残し、現在、単身で、伊那でも果樹栽培を行なっています。 講演会では、これまでの経過や、現在の状況、故郷・家族への思いを語りました。 福島県の新聞・福島民報を持参し、福島では、今も毎日、原発関連のニュースが一面で報道されている現状を訴えました。 「3年経ってはいるんですけれど、実際福島県の中では毎日のようにトップニュースで扱われています。しかし逆に言えば、原発の話題が福島県ではマンネリ化してしまっている。新聞のトップで見ても、またか…という感じで。汚染水がいくら漏れても、ああまたか…という感じで全然騒ぎにならなくなっている。精神的に麻痺しているという状況なのかなと。」 また、福島でのコミュニティのあり方に危惧感を抱いていると語りました。 「これから話すことは本当に言いにくいことです。伊達市からは自主避難でした。僕は福島県からの自主避難第一号です。伊達市に戻ると、僕は、逃げていった人間とレッテルを貼られるような形。いまだに。今後、福島の中でも、仮設住宅の人、避難した人、地元に残ってがんばった人とかって、コミュニティがどうなってしまうのか。今までは仲が良かった人たちも、今後どうなるのかというのが心配な部分。結構これが、根深く残るのかなと感じています。」 佐藤さんは、それでもふるさと福島を思い続けます。 「もう一度、福島に戻ったときのために、長野でなんとか力をつけたいな、と。6年後になるか7年後になるかわかりませんけれども、福島に戻ったときに、行政を動かせるような。そんな人脈をこっち、長野で作らせて貰って、戻ったときに福島の力になれればな、というのが、本当に今こちらでがんばるひとつのベースになっています。」 震災から間もなく3年。 ふるさと福島の再生にむけた佐藤さんの戦いは続きます。

-

伊那市大雪で除雪費5千万円専決補正

今月8日と14日の大雪を受け伊那市では5,000万円の除雪費を専決補正。 箕輪町と南箕輪村も3月議会で補正予算案を計上します。 伊那消防署によりますと8日の大雪は積雪量が29センチ。 14日は63.5センチでした。 伊那市では15日午前9時に災害警戒本部を設置したほか高遠町、長谷の各支所でも警戒本部相当の態勢をとりました。 伊那市では今回の大雪を受け5,000万円を先決補正しています。 また箕輪町では1,650万円、南箕輪村も800万円を補正予算案に計上するとしています。

-

第6回 伊那映像祭

伊那ビデオクラブの第6回伊那映像祭が23日伊那市のいなっせで開かれ、訪れた人たちは、会員が制作した映像を通して南アルプスや地域の魅力に触れました。 第一部は、南アルプスと伊那山地、その神秘と魅力と題した25分の作品が上映されました。 南アルプスの中央構造線エリアジオパークにスポットをあて、構造やなりたちを紹介しながら自然やその魅力に迫りました。 第2部は、会員がこれまでに制作した16作品が上映されました。 地域や人をテーマにしたものや、農業が抱える問題に切り込んだものもあり、来場者は会員の力作に見入っていました。 伊那ビデオクラブの武田忠芳会長は、「南アルプス国立公園指定50周年の今年、映像を通してすこしでも理解を深めてもらえればうれしい。」とあいさつしました。 伊那ビデオクラブは、今年結成21年目で会員は、20人。 県内でも屈指のクラブとして活動していて、映像祭は今回で6回目をかぞえます。

-

クリスマスローズ展

春に花を咲かせるクリスマスローズの展示会が21日から伊那市西春近のかんてんぱぱくぬぎの杜で始まりました。 ヘレボルスという学名のクリスマスローズは、ヨーロッパ原産の花で、春に花を咲かせます。 展示会は、箕輪町に本部がある信濃クリスマスローズ愛好会が開いたものです。 南信地域の主婦を中心に30人の会員がいて、今回は、15人から丹精込めて育てた150鉢が並んでいます。 会のメンバーによりますと、クリスマスローズは、種から育てると花が咲くまで3年かかるということです。 さらに小さい鉢から大きな鉢へと毎年植え替えを行うということで、会場には、5年以上かけて育てているものもあるということです。 品種を交配し、独自の花を生み出すのが醍醐味ということで、様々な色や形の花が並んでいました。 今回は、唯一中国原産のチベタヌスという品種もあり、見所の一つだということです。 クリスマスローズ展は、23日までで、期間中午後1時半から2時半まで育て方や植え替え方の講習会も開かれます。

-

飯田線活性化へ3月に同盟会設立総会

上下伊那の自治体や経済団体と県によるJR飯田線活性化期成同盟会の発起人会が17日、駒ヶ根市で開かれました。 同盟会は伊那市や飯田市など上下伊那の自治体や各商工会議所、観光団体また県などで構成されています。 17日の発起人会は冒頭のみ公開されました。 同盟会は去年9月に設立総会が開かれる予定でしたが、各団体の調整を図るなかで今年3月にずれこむかたちとなりました。 発起人会では、設立総会を3月28日とすることや同盟会の構成団体などが確認されました。 同盟会ではリニア開業を見据え飯田線による広域的な地域振興について協議していくとしています。

-

JR飯田線運休区間に代行バス

週末の大雪で乱れていた交通機関はJR飯田線で一部運行が再開されたほか中央道も通行止めの解除が進んでいます。 JR飯田線は箕輪町の伊那松島駅から飯田市の天竜峡駅の区間で折り返し運転が行われました。 ただ伊那松島駅から辰野駅までは17日も終日運転を見合わせたためJR東海では代行バスの運転を行いました。 朝、伊那松島駅では通勤や通学で電車を利用している人たちがJRの職員に運行状況などを確認していました。 代行バスは1時間に1本ほどの運転となり八十二銀行箕輪支店付近からの乗り降りとなりました。 上伊那の高校9校は、高遠高校と駒ヶ根工業高校が通常通り授業を行い赤穂高校は午後から休校、それ以外の6校は朝から休校となりました。 伊那市、箕輪町、南箕輪村の小中学校と伊那養護学校は通常通り授業が行われました。 JR東海では午後4時現在伊那松島駅から辰野駅間など運休となっている区間について18日の再開に向け除雪や点検作業を進めています。 中央道は諏訪インターチェンジから岐阜方面が朝から上下線ともまた長野自動車道は午後から全線通行可能となっています。 午後4時現在、諏訪インターチェンジから八王子インターチェンジまでの間が上下線とも通行止めとなっています。 高速バスは名古屋方面の一部の便を除き全て運休しました。 伊那バスでは18日も新宿方面は運休それ以外は通常運転する予定です。

-

また大雪 交通機関に乱れ

上伊那地域に降っている雪は、14日夜から15日の昼前にかけて降り続く見込みで、多いところで40センチの積雪が予想されています。 交通機関にも乱れが出ています。 気象台は、午前10時50分に大雪警報を中部と南部に出しました。 この雪の影響で、上伊那の高校は、すべて午前中で授業を終えました。 伊那小学校、西春近北小学校、高遠小学校、高遠中学校、箕輪町の北小を除く4小学校は下校時刻を早めました。 この雪の影響で交通機関にも乱れが出ています。 JR飯田線にも遅れが出て、下校途中の高校生などに影響がありました。 辰野発午後5時20分飯田行きと飯田発午後5時44分辰野行き以降は上下線とも運休となっています。 伊那市駅では、多くの高校生たちが足止めとなっていました。 JR中央線の特急あずさとスーパーあずさは、上り下りとも運休となっています。 中央自動車道は、午後4時半現在、上りは、諏訪インターチェンジと須玉インターチェンジ間が、下りは、小淵沢インターチェンジと諏訪インターチェンジの間が雪と事故のため通行止めとなっていて、高速バスは、名古屋線を除き午後の便から運休となっています。 長野道は、午後5時現在、安曇野インターチェンジと更埴インターチェンジの間が上下線とも通行止めです。 消防によりますと、午後4時現在3人が転倒などによりけがをしたということです。 JA上伊那では、果樹の支柱の点検や補強をするとともに、パイプハウスのビニールを取り外すよう注意を呼びかけています。 また、伊那文化会館では、あす予定していた行事を中止としました。 中止になったのは開館25周年記念事業の中村不折講演会です。 降雪により東京都在住の講師の交通手段が確保できないため、中止となりました。 文化会館では「楽しみにしていた皆様には大変申し訳ありません。」とコメントしています。

282/(土)