-

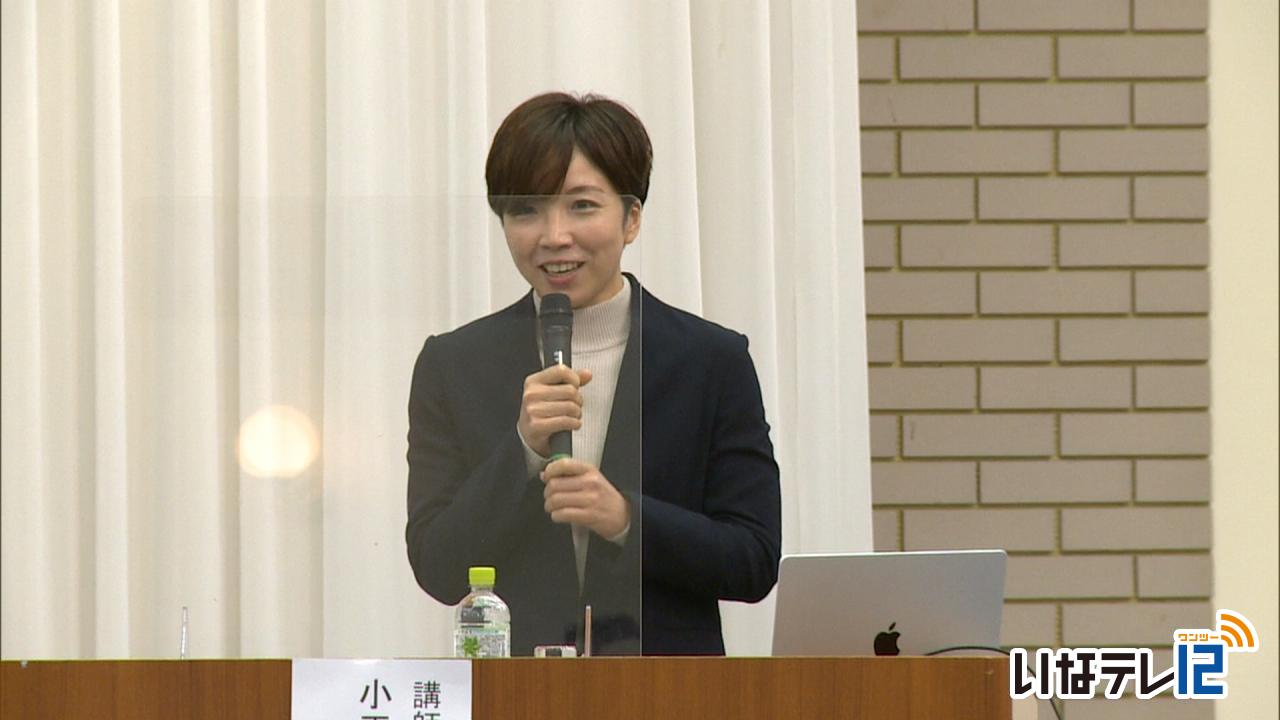

伊那市で小平奈緒さんが講演

茅野市出身でスピードスケート、オリンピック金メダリスト小平奈緒さんの講演会が20日、伊那市の信州INAセミナーハウスで開かれました。

講演会で小平さんは「人とつながる」をテーマに話をしました。

小平さんは「レースではライバルだが原点は友だちづくりだ」とこれまでの競技生活を振り返りました。

また実家を離れて伊那市で一人暮らしをしていた伊那西高校時代について「記録が伸びず悩んだ時もあったが、母親の言葉に励まされた。」と話していました。

講演会は上伊那PTA連合会が開いたものでオンラインで配信されたほか抽選で選ばれた親子約50人が会場で話を聞きました。

-

えびす講祭 3年ぶりに開催

商売繁盛や五穀豊穣を願う えびす講祭が3年ぶりに伊那市西町の恵比寿神社で19日行われました。

えびす講は、神社ができた大正時代から商売繁盛や五穀豊穣を願い行われています。

新型コロナの影響により、去年、一昨年は中止となり、今年は規模を縮小し3年ぶりの開催となりました。

主催したルネッサンス西町の会では「今年1年無事に過ごせた事に感謝したい。

文化を絶やさないよう、守っていきたい」と話していました。

-

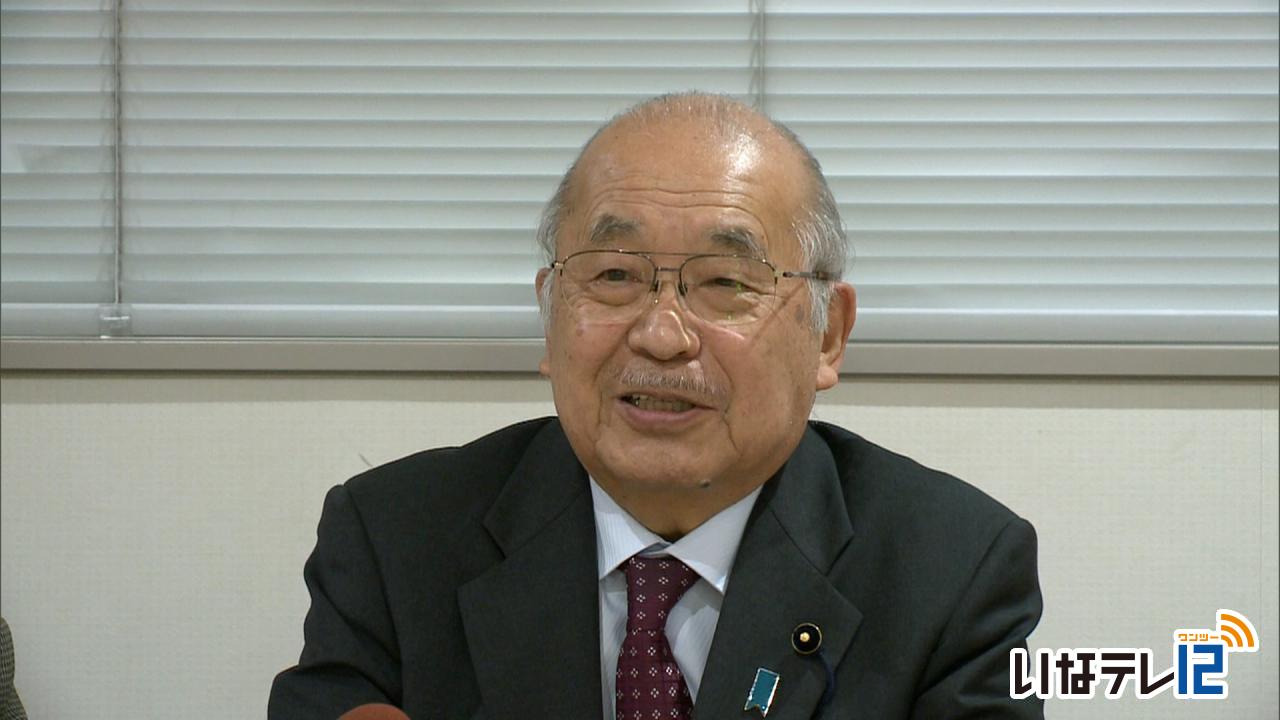

県議会議員の向山公人氏が引退表明

県議会伊那市区選出の現職向山公人さんは17日、後援会の役員会終了後に伊那市のいなっせで記者会見を開き今期限りで引退することを表明しました。

向山さんは現在80歳で6期目の今期限りで引退することを正式に表明しました。

1999年に初当選し2016年から1年間議長を務め、長野県南信工科短期大学校の誘致などに尽力しました。

向山さんは「変化していく時代の中で一番社会の影響を受けるのは30代、40代の皆さん方です。そういう世代の皆さんが地域づくりに本気で取り組むことが地域振興につながるということもありまして私の方から身を引いて次にバトンタッチをしようということにしました。」と話していました。

後援会の神山公秀会長は「県議がお辞めになるという決心が固いので後援会役員会で承認しまして、必然的に後継者はということが出てきました。役員会で若手の方から向山賢悟さんを出馬させたいという意志があるということを、はっきりお聞きしたので役員会でも全員一致で応援しようということに決定いたしました。」と話していました。

-

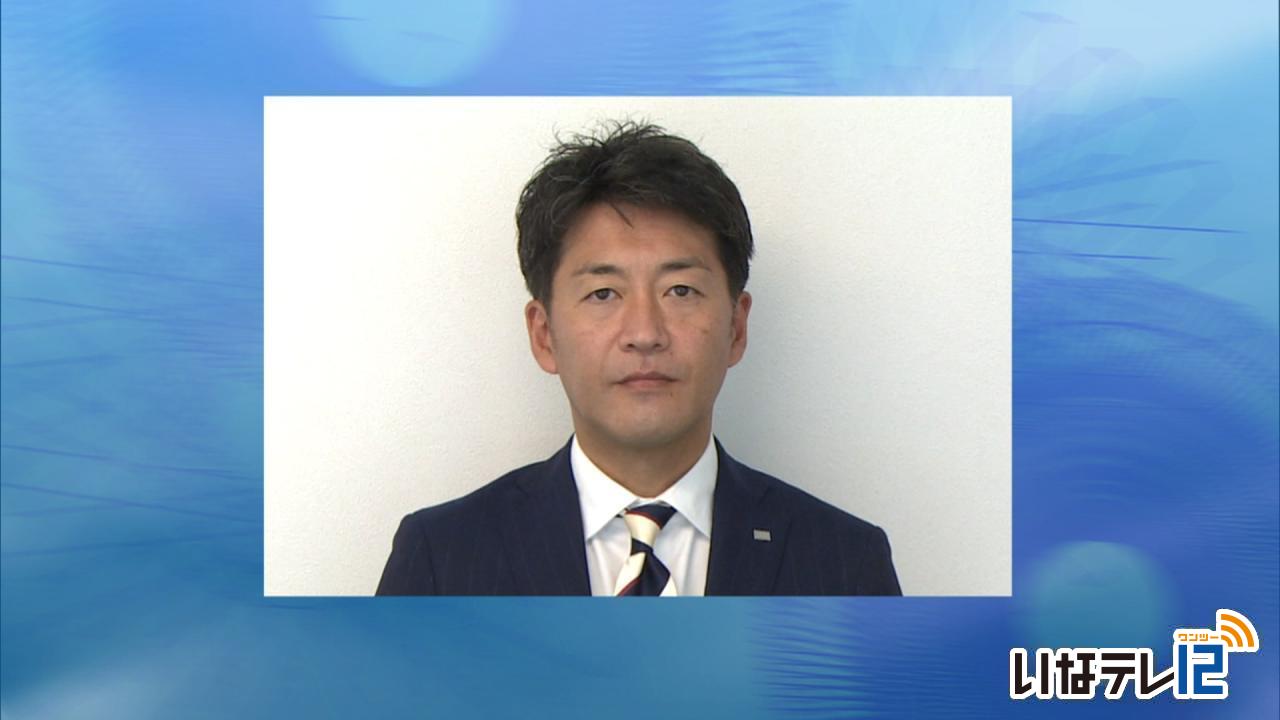

県議選市区 向山氏が立候補の意向

向山公人県議の引退表明を受け、任期満了にともない来年4月9日に行われる県議選伊那市区に、新人で西町の向山賢悟さんが立候補する意向です。

向山さんは伊那市出身の48歳。新人です。

明海大学卒業で伊那ケーブルテレビジョンの社長です。

引退を表明した県議会議員、向山公人さんの長男で長野県ケーブルテレビ協議会会長、伊那商工会議所副会頭を務めています。

向山さんは県議選出馬にあたり「責任世代として地方創生に取り組んでいきたい。」としています。

定数2の県議選伊那市区で出馬の意向を示したのは向山さんが初めてです。

-

排泄予測デバイスを活用した実証実験

伊那市は、高齢者などのトイレの心配を軽減することを目的に、排泄予測デバイスを活用した実証実験を始めます。

18日は、市役所で実証事業の概要などが発表されました。

伊那市は、介護事業などを展開する東京都のトリプル・ダブリュー・ジャパン株式会社の排泄予測デバイス「DFree」を活用し実証実験を行います。

トイレの心配を軽減することにより高齢者等の外出機会の創出を目的としています。

「DFree」は、超音波センサーで膀胱のふくらみをはかることで、尿のたまり具合を検知するデバイスです。

デバイスの重さは26gで専用の装着用シートを使って下腹部に貼り付けます。

スマートフォンやタブレットで自分の尿の溜まり具合を10段階の数値で確認することができます。

設定しているラインに達すると通知が鳴りトイレのタイミングを知らせます。

伊那市では、実証実験モニターをきょうから来年1月31日まで募集しています。

応募条件は、伊那市在住で50歳以上、排尿に関する悩みのある人が対象で、無償でDFreeを使うことができます。

募集人数は先着20人です。

実証実験は、12月上旬から2月下旬までの期間実施する計画で、伊那市では結果をもとに、導入等について検討していくとしています。

-

日影の宮下さん宅 かりんが実る

伊那市日影の宮下淳さん宅のかりんが実り、甘い香りが漂っています。

このかりんの木は、およそ30年前に宮下さんが植えたものです。

収穫した実は自宅でジャムに加工しているほか、知り合いなどに配っているということです。

-

東部中1年7組がソースかつ丼PR動画を制作

伊那市の東部中学校1年7組は、伊那の名物ソースかつ丼のPR動画を制作しています。

17日は東部中の1年7組の生徒たちが伊那市中央で、飲食店しらかばを訪れ撮影を行いました。

しらかばの店長の北原英之さんは伊那ソースかつどん会の会長を務めています。

令和4年度、東部中の1年生は総合的な学習で地域の食の魅力を伝えていこうと各クラスでテーマを決め取り組んでいます。

このうち7組は、ソースかつ丼のPR動画を作ることにしました。

生徒たちは5つのグループに分かれシナリオを考え、きょうは調理している様子などを撮影しました。

撮影が終わると、全員でソースかつ丼を食べました。

動画はグループごとに制作し、12月にクラスで発表するということです。

-

伊那北生 空き家の活用について考える

伊那市の伊那北高校の1年生は、空き家の活用について考える課外授業を17日に行いました。

この日は、総合的な探究の授業でまちづくりについて学んでいる、伊那北高校の1年生37人が、箕輪町の木ノ下駅近くの空き家を訪れ、解体作業の体験などを行いました。

この場所は、子どもの居場所づくりに取り組む、一般社団法人こどものみらい舎が運営しています。

みらい舎では、この空き家を活用して、学校帰りの高校生などが気楽に集える場所を作ろうと計画しています。

生徒たちは、のこぎりやバールを使って解体作業を体験していました。

生徒たちは、空き家の活用を通じた地域との繋がりを学び、まちづくりについて考えます。

生徒たちはほかに、海洋ゴミ問題に取り組む大学生の講演も聞きました。

伊那北高校の生徒は、空き家や地元商店街など、課外授業で学んだことをもとに、来年1月をめどに、課題研究のまとめを行うということです。

-

暴力追放・地域安全 伊那市民大会

地域安全に対する市民の意識高揚を図る「暴力追放・地域安全 伊那市民大会」が10月15日に、ニシザワいなっせホールで開かれました。

伊那市では、昭和62年に美篶で暴力団の発砲事件があり、同じ年の市議会で暴力団追放都市宣言が決議されました。

市民大会は、翌年の昭和63年から毎年開かれています。

今年度の大会では、「暴力団を恐れない、金を出さない、利用しない、交際しない」の4つの運動の推進のほか、電話でお金詐欺の防止に努める事、飲酒運転は絶対にしないなどとする大会宣言が採択されました。

白鳥孝市長は「平和で安心・安全な伊那市を実現するため、暴力追放と地域安全を徹底していく」と話していました。

今年は、新型コロナウイルスの影響でパレードは中止となりました。

最後に、参加者全員で「がんばろう」を三唱して意識を高めていました。 -

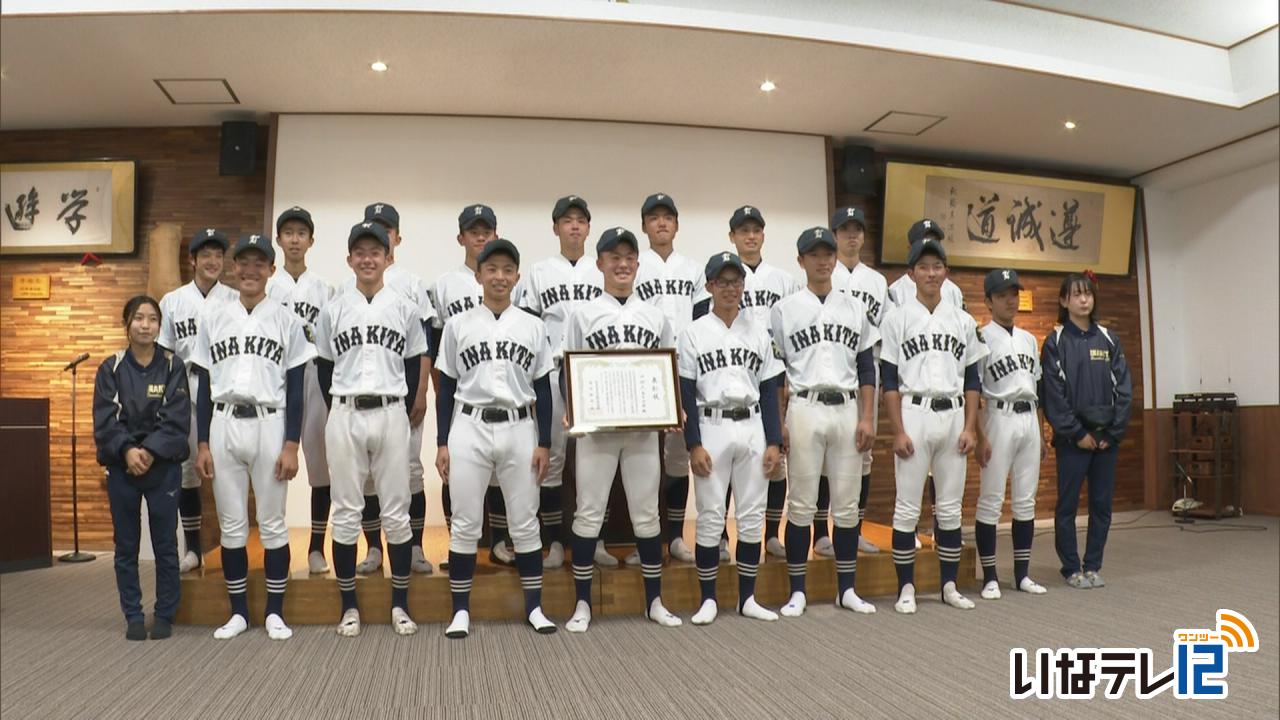

伊那北高野球部 21世紀枠県推薦

伊那市の伊那北高校は、来年春の高校野球選抜大会の21世紀枠の「長野県高野連推薦校」に選ばれました。

伊那北が県の推薦校に選ばれるのは2002年以来20年ぶりです。

15日は伊那北高校で21世紀枠長野県推薦校の表彰式が行われ、野球部の部員や高野連の関係者など40人余りが出席しました。

式では長野県高校野球連盟の加藤尚也会長から伊那北高校野球部の酒井駿太朗主将に表彰状が渡されました。

伊那北は進学校であり、野球部は今年度春と秋の県大会でベスト4に、夏はベスト8に入る安定した成績を残した事が評価され、県の推薦校に選ばれました。

高野連の加藤会長は「過去3度甲子園に出場した伝統を受け継ぎ、さらに上を目指して練習を行って下さい」と選手たちを激励しました。

選抜の21世紀枠は、12月に北信越地区の候補校を決め、来年1月に全国9地区から3校が選ばれます。

-

はらぺこTシャツ写真展

伊那市東春近にある野外保育園山の遊び舎はらぺこを卒園した児童が撮影した写真展が、伊那市の伊那図書館で開かれています。

会場には、1年生から6年生までの44人の児童が撮影した写真をプリントしたTシャツが並んでいます。

写真は、児童達が夏休中にインスタントカメラで撮影したものです。

Tシャツも児童がそれぞれ好きな色を選び、サイズも体格に合わせてあるということです。

ただの写真展にするよりTシャツにした方が記録にも残ると、去年からこの形で写真展を開いています。

山の遊び舎はらぺこのスタッフは「子どもが何を目にして感じているかを見て欲しい」と話していました。

この写真展は23日まで伊那図書館で開かれています。

-

南アルプスジオパーク 再認定審査

伊那市、飯田市、大鹿村にまたがる南アルプスジオパークの再認定審査が伊那市長谷で今日行われました。

15日は、日本ジオパーク委員会の中田節也委員長ら3人が伊那市長谷の溝口露頭周辺を訪れました。

日本ジオパーク委員会は、地質学的に貴重な価値を持ち、教育や観光資源を生かした取り組みなどをするエリアを「日本ジオパーク」に認定しています。

南アルプスジオパークは2008年に認定されました。

2020年に行われた再認定審査では、事務局体制の課題など8項目が指摘されたため「条件付き再認定」となり、今回改めて審査が行われました。

視察では中田委員長から、「ジオパークのエリア内にある南アルプス長谷ビジターセンターに事務局を構えたらどうか」などのアドバイスがあったということです。

審査は14日から3日間の日程で行われ、結果は、来月開かれる日本ジオパーク委員会で決定するということです。

-

伊那北高校が21世紀枠長野県推薦校に

長野県高校野球連盟は、来年春に甲子園球場で開かれるセンバツ高校野球の21世紀枠 長野県推薦校に伊那市の伊那北高校を選出しました。

21世紀枠は、12月の地区選考を経て来年1月に出場する3校が発表されます。

-

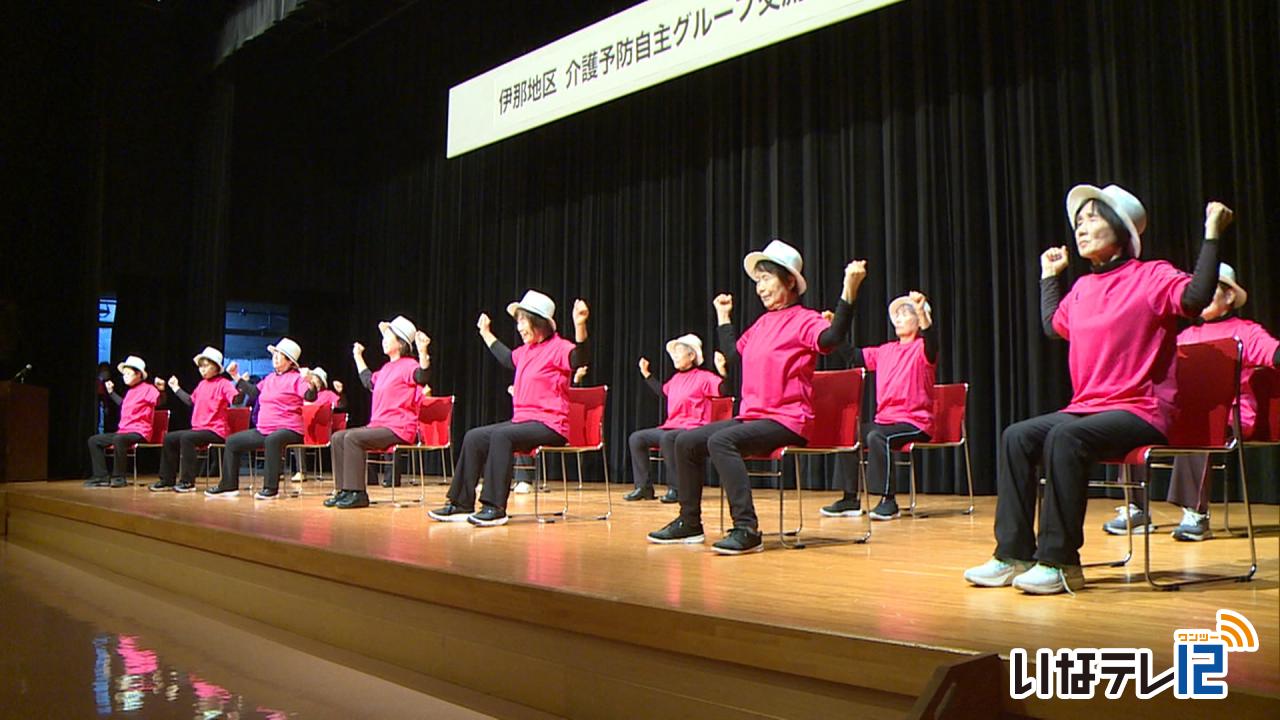

介護予防自主グループが3年ぶりに交流発表会

伊那市内で活動する介護予防自主グループの交流発表会が10日に伊那市のニシザワいなっせホールで開かれました。

10日は11団体のおよそ170人が参加しました。

このうち城南町いきいき体操クラブは椅子に座りボールを使った体操を披露しました。

ほかに下小出元気の会は帽子をかぶり曲に合わせて手と足を動かしていました。

参加者の年齢は60代から90代で、各教室、月に1回ほど集まって練習を重ねているということです。

交流発表会は新型コロナウイルスの影響で2020は中止、2021年は収録形式で開かれ、一堂に会しての開催は3年ぶりとなります。

-

西山神社に園児が幟旗を奉納

伊那市の西箕輪南部保育園の園児は近くの西山神社に絵や夢を書いた手作りの幟旗を10月20日に奉納しました。

年少から年長までの園児30人が西山神社を訪れました。

園児は幟旗を立てていました。

西山神社では毎年10月9日に例大祭を行っています。

例大祭は幟祭りとも言われ、神社に続く190段の参道階段の両脇に旗を立てます。

昭和30年頃には数千本の幟旗が立てられていましたが、近年は少なくなってきているということです。

西山神社では、賑わいを復活させようと西箕輪南部保育園に依頼し、9年前からこの奉納を行っています。

幟旗には家族が元気に過ごせますようにといった願いや将来の夢が書かれています。

10月20日は、およそ50本の幟旗を立てました。 -

伊那西インターアクトクラブと信大留学生が交流会

奉仕活動などを行う、伊那市の伊那西高校のインターアクトクラブの生徒と信州大学農学部の留学生の交流会が13日、開かれました。

交流会には、中国やスリランカなどの留学生6人が参加し、伊那西高校の生徒や、留学生との交流を支援する伊那中央ロータリークラブの会員とゲームをして親交を深めました。

お題に出されたキャラクターをリレー形式で少しずつ描いていくゲームでは、チームごとに協力して楽しんでいました。

中には、民族衣装を着て参加する留学生もいました。

伊那西高校インターアクトクラブは、社会への奉仕活動と国際交流を目的に活動していて、信大の留学生との交流会は、今回で20回目です -

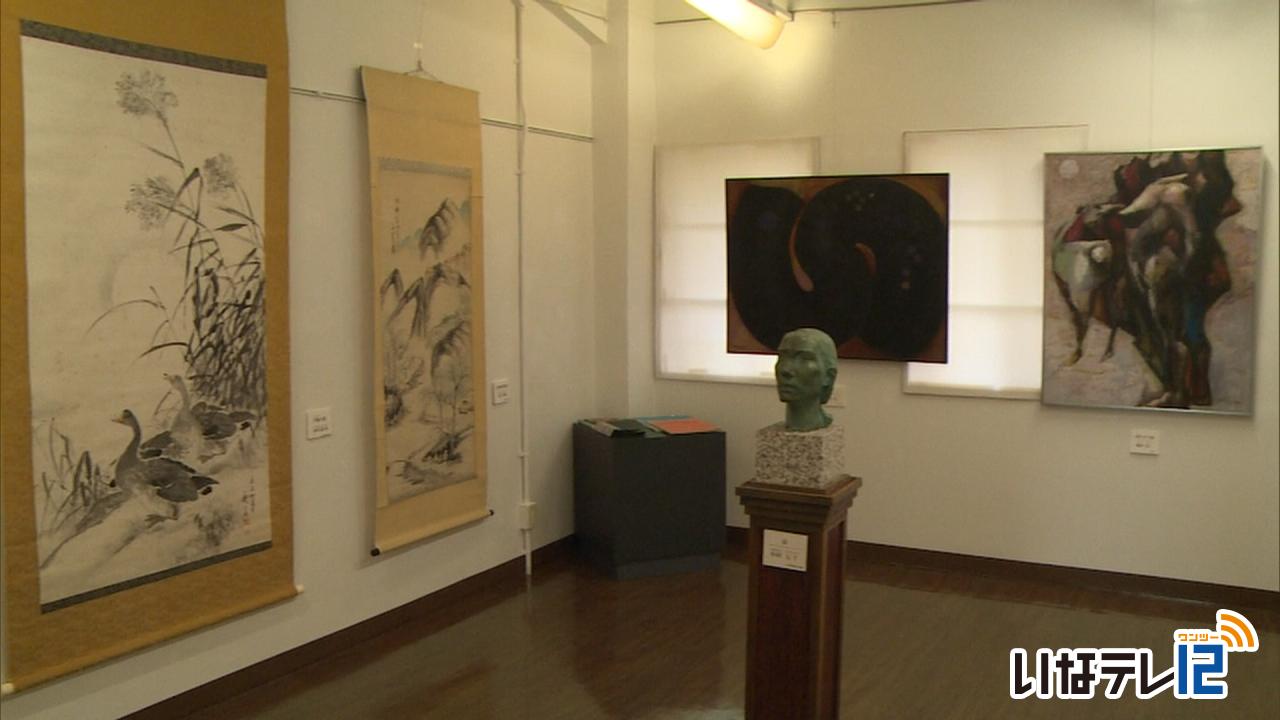

伊那谷ゆかりの作家の作品並ぶ

伊那谷にゆかりのある作家の絵画などが並ぶ上伊那教育会所蔵作品展が伊那市創造館で開かれています。

会場には上伊那教育会美術委員会が選考した作家、碓井伍一など5人の日本画や洋画、彫刻などが並んでいます。

上伊那教育会所蔵作品展は27日まで伊那市創造館で開かれています。

-

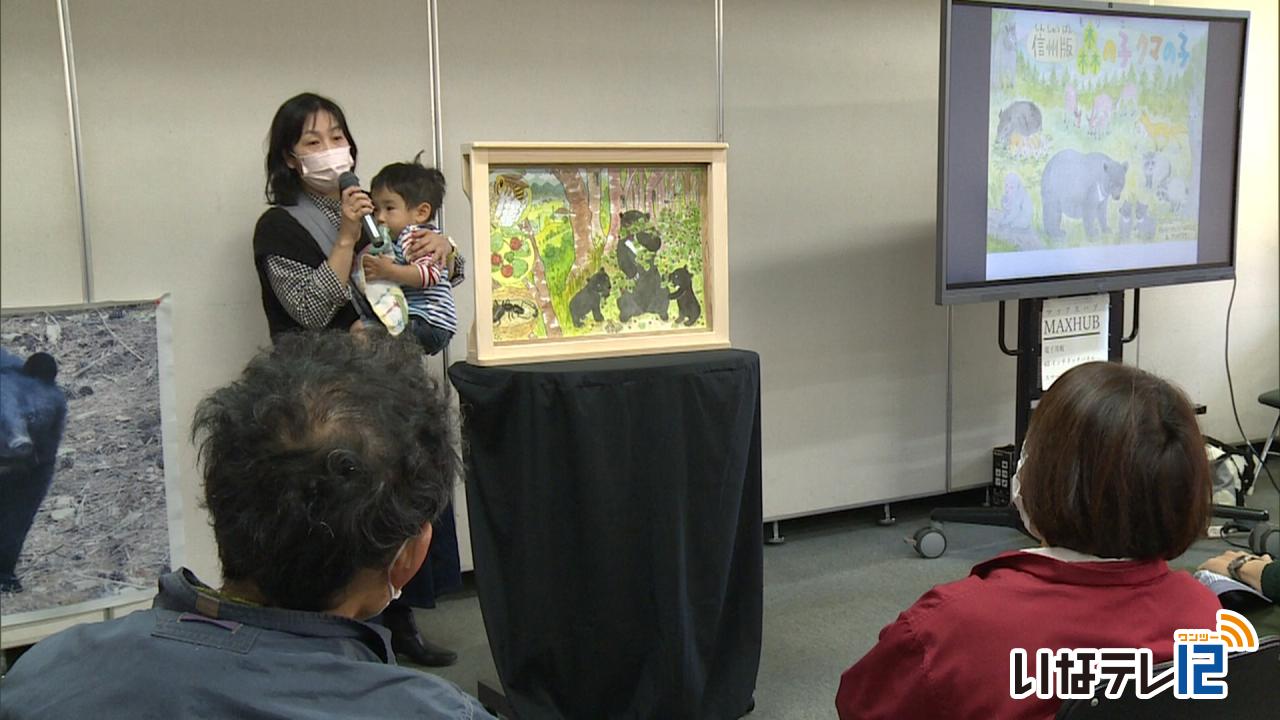

紙芝居でツキノワグマの生態を知る

ツキノワグマの生態をまとめた紙芝居が6日伊那市の伊那図書館で披露されました。

この催しはツキノワグマについて正しい知識を身につけてもらおうと伊那図書館が企画したもので会場には約40人が集まりました。

紙芝居は松本市を拠点に活動しているNPO法人信州ツキノワグマ研究会が制作したものです。

紙芝居では成長したツキノワグマは単独で行動することや人間を恐れていることなどその生態が子どもにもわかりやすくまとめられています。

研究会では「近年、目撃情報が増えていることから被害に遭わないための普及活動に務めていきたい」としています。

-

春近神社で七五三詣

伊那市東春近の春近神社で12日七五三詣が行われました。

新型コロナ感染防止として事前予約制で、一度に参加できる親子を3組までとし、30分毎の入れ替え制で行いました。

子どもたちは、作法を教わりながら手を合わせていました。

花畑樹彦宮司は「子どもたちには、コロナ禍でも健やかに未来に向かって成長していってほしい」と話していました。

春近神社では、12日と13日の2日間で約20組が七五三詣に訪れるということです。

-

ICTが地方の時代映像祭で選奨

大阪府で行われている第42回地方の時代映像祭の番組コンクールで伊那ケーブルテレビが制作した番組「けーぶるにっぽん彩・JAPAN 蚕が紡ぐ純白」が選奨を受賞しました。

12日大阪府の関西大学で行われた地方の時代映像祭で番組を制作した平山直子放送課長が表彰を受けました。

「けーぶるにっぽん彩・JAPAN 蚕が紡ぐ純白」は70代の夫婦が二人三脚で営む箕輪町の養蚕農家を取材したものです。

かつては盛んでしたが現在上伊那は3軒の農家が残るばかりとなった養蚕という文化を映像として記録したものです。

地方の時代映像祭はドキュメンタリー作品の映像コンクールでNHKや民放、ケーブルテレビ局などから273作品が寄せられケーブルテレビは47作品の応募がありました。

和田省一審査委員長は「様々な興味を表現する番組が多く今年はレベルが高かった」と講評していました。

-

羽広菜かぶ漬け込み作業

信州の伝統野菜に選定されている伊那市西箕輪の羽広菜かぶの漬け込み作業が11日、みはらしファームの農産物加工所で行われました。

11日は、羽広菜生産加工組合の会員など6人が作業にあたり、前日に収穫した羽広菜かぶを漬けました。

最初に洗って土を落とし、傷んだ部分を切り落として漬けるのにちょうど良いサイズに切っていきます。

その後、酒粕・味噌・砂糖・塩を混ぜ合わせた調味料に漬け込みます。

羽広菜生産加工組合は、現在5人の会員がいて、今年は12アールの畑で栽培しています。

今年は、9月の気温が高かったことから、例年より2回りほどかぶが大きいということです。

今年は1200キロを収穫する見込みです。

羽広菜かぶは、一般的なかぶに比べ、噛みごたえがあり、甘みと辛味があるのが特徴で、2007年に信州の伝統野菜にも選定されています。

漬物だけではなく、サラダにしても美味しいということです。

漬けた羽広菜かぶは、12月中旬に店頭に並ぶ予定で、みはらしファームの他、あじ~ななどで購入することができます。

値段は、1袋200g入りで360円となっています。

-

伊那養護学校でどんぐりまつり

伊那市の伊那養護学校の文化祭「どんぐりまつり」が10月7日に開かれました。

新型コロナ感染対策で保護者はオンラインでの参加となりました。

今年で43回目となる「どんぐりまつり」のテーマは「2022 みんなで楽しみ盛り上がろう どんぐりまつり」です。

開祭式では、高等部生徒会が中心となり企画し盛り上げていました。

新型コロナ感染防止対策として一般公開は3年連続で行わず、保護者はオンラインでの参加となりました。

今年は2日間の日程で開かれていた文化祭を1日に短縮しました。

開祭式の後には、各教室で事前に収録した音楽会の様子を見ました。

どんぐりまつりではクラスごとの発表会や生徒が作った製品のオンライン販売も行われたということです。

-

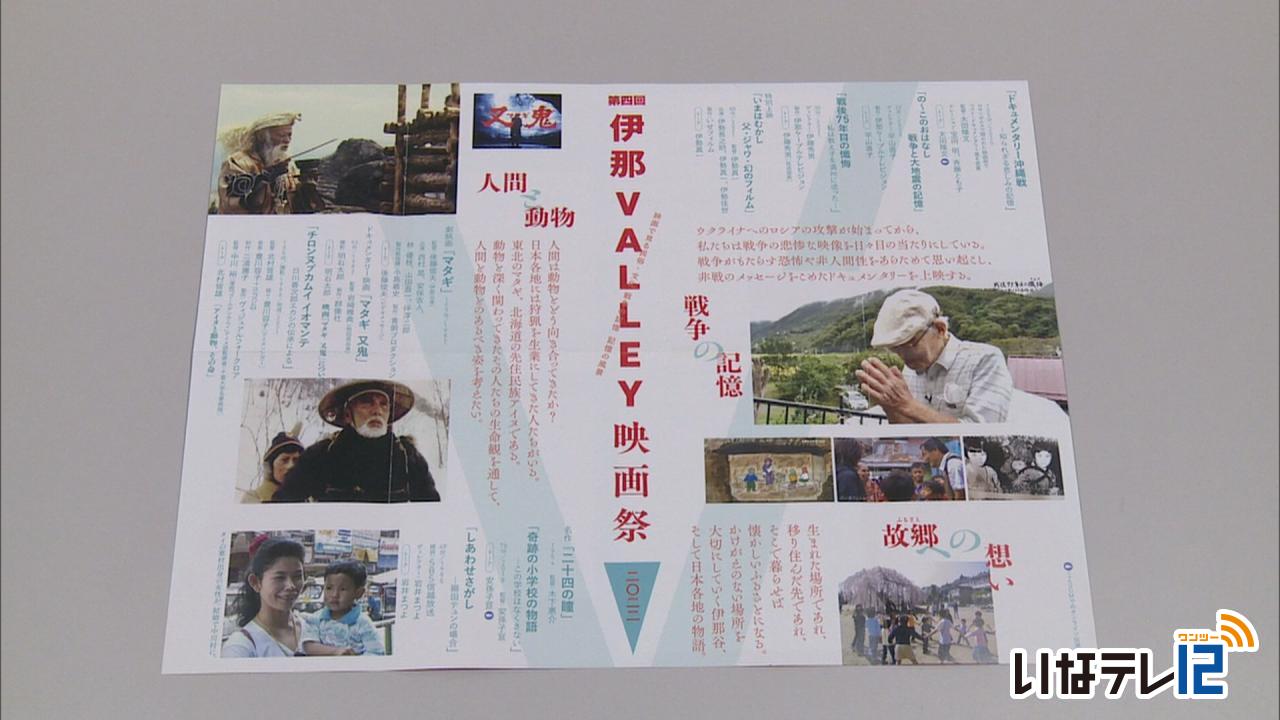

第4回伊那VALLEY映画祭オンライン記者発表

映画を通して地域の宝や価値を見出す「第4回伊那VALLEY映画祭」が11月11日から伊那市のかんてんぱぱ西ホールで開かれます。

10月27日は伊那VALLEY映画祭実行委員会の委員長で映画監督の北村皆雄さんがオンラインで記者会見を開き、概要説明をしました。

映画祭は実行委員会と井上井月顕彰会が開くもので、今年で4回目となります。

11月11日から13日にかけて行われ、初日の11月11日は「戦争の記憶」、12日は「故郷への想い」、13日は「人間と動物」をテーマにした映画や番組が10本が上映される予定です。

初日の11日は伊那ケーブルテレビが制作した作品も上映されます。

上映後には制作者によるトークショーも行われます。

伊那VALLEY映画祭は11月11日から13日まで、かんてんぱぱ西ホールで開催され、入場は無料です。 -

ねんきん月間 こども絵画展に園児の作品並ぶ

11月の「ねんきん月間」に合わせ、伊那市の伊那年金事務所では、こども絵画展が開かれています。

10日は、絵を描いた竜北保育園の年長児14人が伊那年金事務所を訪れ、絵を見ていました。

こども絵画展は、伊那年金事務所が地域の人に年金に関心を持ってもらおうと、竜北保育園の協力を得て平成30年から毎年開いています。

会場には、「将来の夢」をテーマに描いた作品が展示されています。

日本年金機構では、11月を「ねんきん月間」、11月30日を「年金の日」と定め、インターネットで年金記録や年金見込み額などを確認できる「ねんきんネット」などの活用を推進しています。

こども絵画展は、平日のみ、30日(水)まで開かれています。

-

つくしんぼ保育園がシクラメン販売

伊那市御園のつくしんぼ保育園の保護者らが園の運営資金に充てるため伊那市のニシザワ双葉食彩館で5日からシクラメンを販売しています。

つくしんぼ保育園では、園舎の修繕や保育環境の改善に役立てるため、毎年シクラメンを販売しています。

シクラメンは東春近の農家が協力して育てたものだということで、1鉢1,500円です。

花の販売はニシザワ双葉食彩館で11月の毎週土日に行い、あわせて1,500鉢を用意しているということです。

時間は午前10時から午後2時半までとなっています。

-

伊那市中学生キャリアフェス3年ぶりの対面方式で開催

伊那市内の中学2年生が地域の人とふれあい、将来を考える伊那市中学生キャリアフェスが対面方式で3年ぶりに開催されました。

伊那市のエレコム・ロジテックアリーナで開かれたキャリアフェスには、伊那市内の中学2年生およそ630人が参加しました。

2021年と2020年は新型コロナの影響でオンライン開催となり、対面方式では3年ぶりとなります。

79の事業所が出展し、仕事の内容について紹介していました。

生徒たちは、自分の興味がある事業所のブースを回り、仕事を体験していました。

伊那ケーブルテレビもブースを出し、生徒はカメラでの撮影を体験していました。

キャリアフェスは伊那市中学生キャリアフェス実行委員会が仕事の体験を通して、地域に愛着を持ち未来を考えるきっかけにしようと開いたものです。 -

伊那新校施設整備事業 審査会

高校編成に伴う伊那新校の基本計画策定支援業務の委託者選定のための審査会が6日に、伊那市の伊那北高校同窓会館で開かれました。

審査会は冒頭のみ公開されました。

県内外の5つの事業所が参加し、プロポーザル、提案方式で行われました。

結果は、伊那市と神奈川県の事業所で作る暮らしと建築社・みかんぐみ共同企業体が最適候補者となりました。

今後は長野県が来年6月までの作成を予定している、新校のデザインや校舎の配置など施設整備事業基本計画について選ばれた共同企業体が提案していきます。

県教育委員会では、令和10年度の伊那新校開校を目指しています。

-

脳性麻痺の木村さん 伊那で作品展

脳性小児麻痺で体に障害のある木村浩子さんの絵画と短歌の作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで9日から始まりました。

会場には絵画や木村さんの短歌を沖縄県の書家・新里利浩さんが書にした作品など70点程が展示されています。

沖縄県在住の木村さんは「口と足で描く芸術協会」の会員で障がい者の人権問題や環境問題に取り組む芸術家です。

2歳の時に脳性小児麻痺にかかり17歳まで寝たきりとなりましたが、唯一自分で動かせる左足を使い書や絵画などを制作していました。

現在は左足も動かす事が出来ないという事です。

書は新里さんに依頼して、木村さんの短歌を和紙や色紙に書いてもらったもので50枚ほど飾られています。

短歌は沖縄の基地問題や日々の出来事などを詠んだものです。

伊那での作品展は知人の協力により開かれたもので、今回で3回目だという事です。

木村さんは作品をとおして「沖縄が抱える問題をしってほしい」と話していました。

作品展は20日までかんてんぱぱホールで開かれています。

-

大芝荘の利活用を考える検討会 初会合

去年6月から休業している南箕輪村の大芝高原「大芝荘」の利活用を考える検討会の初会合が、7日夜、村役場で開かれました。

7日は村開発公社や商工会、地区の関係者など16人が参加し初会合が開かれました。

大芝荘は、建設後30年が経過し、施設の老朽化や利用者の減少により去年6月から休業しています。

村では、コロナ禍で生活様式が変わり今までのようなスタイルでの宴会場の再開は難しいとして、大芝荘での事業実施の意向がある民間事業者を対象に利活用に関する提案を募集していました。

5つの事業者から応募があり、このうち3事業者の提案を受け付けたということです。

今後、応募を受けた提案の中から整備手法や費用対効果などを検討し、今年度中に方向性を決定する方針です。

-

あるしんレポート マイナス幅縮小

アルプス中央信用金庫が四半期に一度発表している「伊那谷・経済動向 中小企業景気レポート」によりますと、今期の景況感はマイナス20で、前期に比べマイナス幅が2ポイント縮小しています。

レポートは、アルプス中央信用金庫が取引先193社に対し四半期に一度調査を行っているものです。

レポートによりますと、7月から9月の今期の業況は良かったとする企業が17.1%、悪かったとする企業は37.1%で、業況判断指数はマイナス20と、4月から6月の前期から2ポイント改善しています。

来期の見通しについて、良いと予想する企業は13.1%、悪いと予想する企業は36.1%で、業況判断指数はマイナス22.9と、今期より2.9ポイント下降し、わずかながら悪化する予想となっています。

262/(木)