-

没後45周年 中川紀元展

辰野町出身の洋画家・中川紀元の没後45周年を記念した作品展が、伊那市坂下のはら美術できょうから始まりました。 会場には、紀元の壮年期から晩年までの作品60点が展示されています。 洋画や墨彩画、版画などがあり、サイズは3号から20号です。 はら美術が、数年かけて収集した作品で、紀元の作品だけをこれだけ集めてギャラリーで展示するのは非常に珍しいということです。 中川紀元は、1892年に現在の辰野町で生まれました。 アンリ・マチスに師事した初の日本人で、当時のヨーロッパの最先端を日本に持ち帰り、洋画界に大きな影響を残したとされています。 絵の購入を検討していた男性は、「独特のタッチで紀元の絵はすぐにわかる。見れば見るほど味が出る」と話していました。 没後45周年・郷土の魁(さきがけ)・中川紀元展は、19日(日)まではら美術で開かれています。

-

高校生ロックバンド「FAITH」 ミニアルバム全国リリース

伊那市を拠点に活動する高校生ロックバンドFAITHは、15日にミニアルバム「2×3 BORDER」を全国リリースします。 地元では高校生を中心に、彼らの活躍に期待が高まっています。 FAITHは、伊那弥生ケ丘高校、上伊那農業高校、飯田女子高校に通う生徒5人が2015年に結成しました。 去年開催された「第6回長野県高校生バンド選手権」で最優秀賞を受賞。 そして、今年の夏に開催された10代のバンドが参加する全国規模のイベントに初出場し、参加した3,199組中、ファイナリスト8組に残りました。 8月にミニアルバムを発売し、ライブ会場で手売り販売していましたが、所属事務所の後押しもあり、今回全国の店頭に並ぶことになりました。 作詞作曲は自分たちで行い、歌詞は全て英語です。 ボーカルとギターボーカル、ドラムの3人は日本とアメリカのハーフで、国境を越えたボーダーレスな音楽を届けます。 FAITHのミニアルバム「2×3 BORDER」は、15日(水)から全国のCDショップなどで販売が始まるほか、音楽配信サイトでもダウンロードできます。 7曲が収録されていて、価格は1,500円です。 なお、11月23日と12月10日は、gramHOUSEで、ライブが行われる予定です。 メンバー5人のうち4人は3年生で、卒業後は全員上京するということです。

-

伊那市 梅垣さん宅菊が見ごろ

伊那市美篶笠原の梅垣佐知子さんが育てている菊が見頃を迎えています。 梅垣さんは、15年前から趣味で菊を育てています。 自宅の庭には、10種類の菊が見ごろを迎えていて、今月の下旬まで楽しめるということです。

-

VC長野公式応援ソング完成

南箕輪村を拠点に活動するバレーボールチームVC長野トライデンツの応援ソングが完成しました。 応援ソングを手掛けたのは、駒ヶ根市のタレントでVC長野トライデンツ応援団長の北澤ユウジさんです。 応援を盛り上げようとVC長野から要請があり、ユウジさんが、今年の3月から曲づくりをはじめました。 曲名はTRY&FLY~お前は一人じゃない~です。 ユウジさんは、2015年からVC長野の応援団長を務め、試合で得点した選手の名前をコールするなど応援を先導しています。 VTRユウジさん 応援ソングは、ホームゲームの試合の前やセット間に流していて、ユウジさんは「曲に合わせてタオルを回してほしい」と話しています。 TRY&FLYのCDは、ホームゲームの会場や伊那市の平安堂で1枚1000円で販売しています。

-

伊那市とRIZAPが連携 健康増進プログラム

伊那市は、健康に関する研究などを行っているRIZAP㈱と共同でシニア層を対象とした健康増進プログラムを来年1月から実施します。 8日は、市役所で記者会見が開かれ、白鳥孝市長とRIZAPの瀬戸健社長が概要を説明しました。 実施する健康プログラムは、RIZAPと連携しシニア層を対象に健康寿命を伸ばすものです。 報酬は、体力年齢の若返りや医療費の削減額を試算して、伊那市がRIZAPに支払います。 今日は、デモンストレーションが行われ、無理せずに体を動かす運動トレーニングが紹介されました。 RIZAPでは、今年の3月から静岡県牧之原市でこの健康プログラムを実施していて、参加者の体力年齢が平均13.6歳若返ったということです。 伊那市では今後、200人限定で申し込みを行い、来年1月から伊那市保健センターで全8回のトレーニングを予定しています。 また、この取り組みに合わせ、伊那市は、ふるさと納税の返礼品としてRIZAPのトレーニングなど各種サービスと健康関連商品を8日から扱います。

-

上伊那福祉協会が「職場いきいきアドバンスカンパニー」に

多様な働き方を導入し職場環境の改善に取り組む企業を県が認証する「職場いきいきアドバンスカンパニー」に、伊那市美篶に事務局を置く社会福祉法人上伊那福祉協会が認証されました。 8日、南信労政事務所の大日方利男所長から上伊那福祉協会の安田修也常務理事に認証書が手渡されました。 上伊那福祉協会は、養護老人ホームと特別養護老人ホームを10か所、障がい者支援施設を1か所運営していて従業員は720人、そのうち7割が女性です。 昨年度の実績では、非正規職員から正規職員への転換は23人、育児休業明けの短時間勤務制度の利用は10人、子育て支援手当の支給は23人となっています。 上伊那福祉協会では、従業員を大切にする事で福祉サービスの向上につなげていきたいと話していました。 職場いきいきアドバンスカンパニーは多様な働き方を導入し職場環境の改善に取り組んでいる企業を県が認証するもので、平成27年度から事業が始まっています。 福祉協会は、上伊那では4番目の認証となります。

-

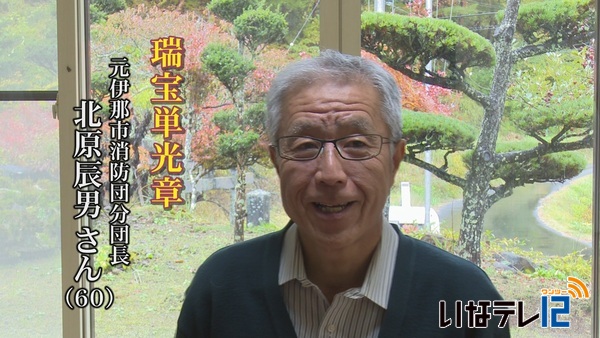

元伊那市消防団分団長 北原辰男さん

秋の叙勲、消防功労で瑞宝単光章を受章した元伊那市消防団分団長の北原辰男さんの喜びの声をお伝えします。 「大変大きな章を頂いて感謝の気持ちでいっぱいです」 伊那市高遠町藤沢の北原辰男さん60歳。 昭和52年、二十歳の時に消防団に入団し平成25年57歳の時に藤沢分団長に就任しました。 北原さんは、「過疎地域なので非常に少ない人数でこの地域を守っていかなければならいため、住民とコミュニケーションをとりながら同じ考えのもと活動できるように心がけてきた」という事です。 38年の消防団歴の中で忘れられない大きな災害が2度ありました。 入団間もない昭和57年、58年。2年続けて台風が高遠町地区を襲い土砂災害や河川の氾濫が起きました。 北原さんの地元松倉でもあふれ出た川の水が民家の近くまで押し寄せました。 「家が流されてしまうという状況の中で土のうを積んだり木流しをしたりと夜を徹してやったのが一番の大きな思い出で残っている。何をやったかはっきり思い出せないくらい必死だった」と話します。 そして平成18年7月豪雨。 藤沢地区松倉で山が崩れるかもしれないとの情報が入りました。地元の消防団員10人は1時間おきに3日間休むことなく山の監視にあたりました。 「とにかく住民の皆さんに避難ねがって命を守るというところで全員一致団結して見守りにあたった」と当時を振り返ります。 北原さんは平成26年58歳で消防団を退団しました。 「松倉でも自主防災組織をつくっていて、『自分たちの地域は自分たちで守る』という考えのもと、これからも啓蒙活動含め頑張っていきたい」ということです。

-

第1回いなっせ演劇フェス 4団体が出演

上下伊那や岡谷、佐久などで活動している個人や団体が出演する第1回いなっせ演劇フェスが3日、4日の2日間、伊那市のいなっせで開かれました。 劇団同士の交流や情報発信の場として伊那市生涯学習センターが企画し今年初めて開いたものです。 上下伊那や岡谷、佐久などで活動している4団体が演劇を披露しました。 このうち、伊那市を拠点に活動している劇団花野は、昭和初期を舞台にした喜劇を演じました。 1組の夫婦のもとに離婚を考えている女性が相談に訪れる場面を中心に夫婦の在り方を問う内容です。 会場には市内を中心に約80人が訪れました。 第2回は来年8月11日に開かれる予定で、来年1月から出演する団体の募集を始めるという事です。

-

あんぽ柿の加工 最盛期

7日は立冬。暦の上では冬となりました。 東日本大震災で福島県から伊那市に自主避難した果樹農家・佐藤浩信さん一家は、福島の名産・あんぽ柿の加工作業に追われています。 東日本大震災の翌年に伊那市西箕輪に植えた柿は、今年初収穫を迎えていました。 20アールの畑に60本が植えられています。 今年は台風の被害を受け、何本か根元から倒れてしまいましたが、予想より多くの実が収穫できました。 植えられているのは平核無という品種の柿です。今年は1トンほど収穫できそうだということです。 ここ数日冷え込みが厳しくなってきたことから佐藤さんは収穫を急いでいました。 佐藤さんの自宅に隣接して柿の加工場があります。 山梨から仕入れた甲州百目という品種の柿もあんぽ柿に加工します。 佐藤さんの3男・孝樹さんが、加工作業を行っています。 佐藤さんは、福島県で、ギフト用の高級果物を主力商品として扱ってきました。 今年、あんぽ柿は、大手百貨店のお歳暮に採用され、8個で5千円の商品として販売されます。 加工場の2階は、窓がすべて開放できるようになっていて、風を当てて乾燥させます。 あんぽ柿づくりは今月1日から始まっていて、1か月ほど乾燥させると完成です。 販売は年内が勝負だということです。

-

伊那中央ロータリークラブ コナラの苗木を植樹

伊那中央ロータリークラブは、環境美化活動の一環でコナラの苗木を7日、伊那市のますみヶ丘平地林に植えました。 この日は、クラブのメンバー17人がコナラの苗木およそ100本を植えました。 これは、県内のロータリークラブの今年度の行動計画のひとつ「環境問題への対策」として行ったものです。 計画では、ロータリークラブの会員1人1本の植樹を目指しています。 コナラの苗木は60センチから1メートルで、クラブの会費で購入したということです。 唐澤敏治会長は「苗木が大きくなった時に、地域の子どもたちや都会から来た人が間伐をしたり、将来炭として有効活用できると思う。」と話していました。

-

宇宙をテーマに「観光・製造」新事業セミナー

宇宙をテーマに新たなビジネスについて考えるセミナーが伊那市の伊那商工会館で7日に開かれました。 セミナーでは、観光や製造業などをテーマに講演やトークセッションが行われました。 国立天文台野辺山宇宙電波観測所の衣笠健三さんは講演で、「長野県は日本でも星がきれいにみられる優秀な地域だ」と話し「この環境を守り続ける事が地域の産業や観光、教育の発展につながります」と説明しました。 飯田市の人工衛星やロケットの部品メーカーの熊谷秀夫さんは「ベンチャー企業等により数百から数千基の衛星で観測や通信を行う計画があります。 こういった計画に参画することで新たなチャンスが生まれます」と話していました。 このセミナーは日本一創業しやすい県づくりを目指す長野県が開いたもので、会場には南信を中心におよそ30人が参加しました。

-

アルストロメリア出荷作業

上伊那が日本一の生産量を誇る花、アルストロメリアの出荷作業が、年末の需要期に向け本格化しています。 伊那市東春近の花卉農家、酒井弘道さんのハウスでは、連日出荷作業に追われています。 アルストロメリアは南米原産で、上伊那では夏場が涼しく、冬場の晴天の日が多いことから1年間を通して栽培が行われています。 酒井さんは10棟のハウスで13品種およそ70万本を栽培しています。 花が長く楽しめるよう咲き始めのものを選んで収穫しています。 JA上伊那管内では、54軒の農家が、東京や名古屋、大阪の主要都市を中心に年間1300万本を出荷していて、日本一の生産量をほこります。 切りとったアルストロメリアは、自宅横にある作業場で出荷の準備が行われます。 上伊那ブランドの品質を守るため、出荷用の箱にも工夫がされています。 日持ちがするよう、栄養剤などを入れた液体につけて出荷しています。 JA上伊那によりますと、これから年末までにおよそ140万本を出荷するということです。

-

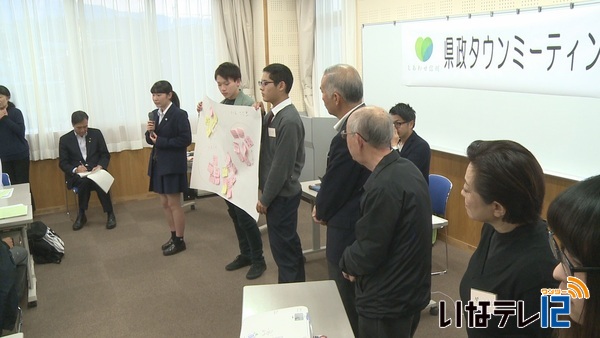

県政タウンミーティング

長野県の次期総合5か年計画に住民の声を反映させようと、阿部守一知事も参加して県政タウンミーティングが5日伊那市の伊那公民館で開かれました。 タウンミーティングには、高校生17人を含む約30人が参加し、地域が抱える課題について解決策をグループごとに話し合い発表しました。 次期総合5か年計画の基本方針となる学びや産業、快適さなど5つのテーマについて考えました。 「世代間交流の必要性から若者と老人が集えるパーティーの開催」や「大学と高校の交流の拡大」「ボランティアによるシェアタクシーの実施」「人口減少対策としての移民の受け入れ」などの意見が出されると、阿部知事がそれぞれのアイディアについてコメントしました。 阿部知事は、「みなさんの意見を聞いて、開かれた学校の推進は不可欠だと感じた。教育改革を進めたい。期せずして、今回のタウンミーティングが多世代交流の場にもなった。」と手ごたえを感じている様子でした。 タウンミーティングは、住民の声を県政に反映させようと継続的に県内各地で開かれていて、今年度は、これが8回目となります。

-

紅葉見頃の高遠城址公園で筝の演奏

伊那市高遠町の高遠城址公園の紅葉が見頃を迎え、会場には多くの観光客が訪れています。 園内にはおよそ250本のカエデが植えられていて、現在見頃を迎えています。 3連休の最終日ということもあり、きょうは多くの観光客が訪れ、紅葉を眺めたり、写真に収めたりしていました。 また、先月28日から行われている「高遠城址もみじ祭り」はこの日までで、最後を締めくくる筝の演奏が行われました。 訪れた人たちは、紅葉と筝の演奏を楽しんでいました。 伊那市観光協会によりますと、紅葉の見頃は来週末頃までだということです。

-

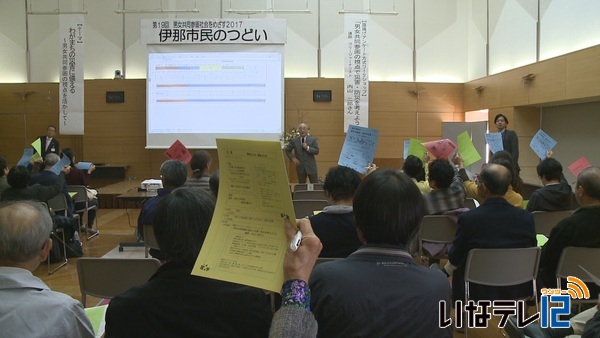

女性目線の防災考える

男女共同参画の視点で防災について考えるワークショップが5日、伊那市役所で開かれ、災害時に不安に感じることについて参加者全員で考えました。 長野市を拠点に活動するフリージャーナリストの内山二郎さんが講師を務めました。 「旗揚げアンケート方式ワークショップ」と題して、内山さんの質問に対し、参加者が5つに色分けされた選択肢の紙を上げて答えながら、それぞれが感じる意見を出し合いました。 「災害避難所の生活を想像したとき不安に感じることはなんですか」との問いに対して(選択肢は 赤:プライバシーの確保、青:トイレやシャワー・入浴などの衛生に関すること、黄:スムーズな避難所の運営、緑:情報不足、白:その他)、男性は「スムーズな避難所運営」が最も多く全体の33.3%、女性は「トイレやシャワー・入浴などの衛生に関すること」が最も多く44.1%でした。 参加者はそれぞれに自分が感じていることを話していました。 青の「衛生に関すること」をあげた女性は「生きる中で一番重要なことなので選びました」と理由を説明していました。 また、赤の「プライバシーの確保」を選んだ男性は「リラックスできる時間がなくなることがストレスが大きくなる原因だと考え選んだ」と説明していました。 内山さんは「多くの地域に行って話しを聞くが、いざという時にプライバシーはない。一緒に避難所生活をする可能性がある人と、普段から理解を深められているかどうかが重要だと感じている」と話していました。 ワークショップは、「男女共同参画社会を目指す伊那市民のつどい」の一環で行われました。 災害が増えていることから、男女共同参画の視点に立った防災について考えてもらおうと伊那市が企画しました。 伊那市人権男女共同参画推進係の北原静香係長は「女性の視点に立って防災について考えるということが注目されている。きょうの話し合いの内容を持ち帰ってもらい、それぞれの立場で広めていってほしい」と話していました。 この他、会場の外では女性ファッション雑誌が、女性のための防災について取り上げた特集のパネル展示なども行われました。

-

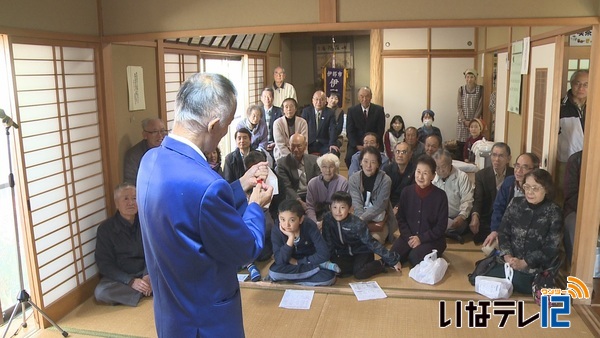

伊那部文化祭にぎやかに

伊那市西町区伊那部常会の文化祭が、5日伊那部集会所で行われ、子どもからお年寄りまで多くの人で賑わいました。 今年のテーマは、みんなで楽しむ「いなっぺフェスタ」。 伊那部集会所では、マジックショーやビンゴゲームなど趣向を凝らした様々な催しが行われ、多くの地域住民が楽しみました。 マジックショーは、地元の伊藤光博さんが趣味の手品を披露。 20年続けているというその腕前と、ユニークな語り口調に会場からは、大きな拍手が送られいてました。 今年は、常会の役員が80歳以上の高齢者宅を訪問し来場をよびかけたこともあって、お年寄りの姿が多く見られました。 2階では、作品展示、外には飲食コーナーも並び、野菜やシクラメンを買い求める人もいました。 伊那部常会町総代の丸山正雄さんは、「お年寄りから子どもまでみんなで楽しめる場になった」と話していました。 ビンゴゲームには、60人が参加し、数字が読み上げられるたびに一喜一憂しながら楽しんでいました。

-

つくしんぼ保育園 シクラメン販売

伊那市のつくしんぼ保育園は、保育園の運営費にあてるためのシクラメンの販売を、4日と5日の二日間ニシザワ双葉食彩館で行っています。 シクラメンは、1鉢1,300円で、2,000鉢が用意されました。 つくしんぼ保育園では、運営費に充てようと、毎年シクラメンの販売を行っています。 保育園では、「明日も販売しているので、子どもたちのためにもぜひ協力してほしい」と話していました。 販売は、5日も午前10時から行われます。

-

文化の日 伊那市表彰式で10人が表彰

文化の日の3日、伊那市表彰式が行われ教育や産業、社会福祉などに功績のあった10人が表彰されました。 式では10人が白鳥孝市長から表彰状を受け取りました。 寄附功労が1人、教育文化功労が2人、産業功労が2人、社会福祉功労が1人、保健衛生功労が3人、善行功労が1人です。 受賞者を代表して、高遠町地区の歴史的な写真を市に提供し資料の記録、保存を行い、教育文化功労表彰を受賞した矢澤章一さんは「今までの活動からさらに一歩踏み出し、地域の発展のためにこれからも尽力していきたい」と挨拶しました。

-

第1回高遠石工写真コンテスト

江戸時代に活躍した高遠石工の魅力を再発見する第1回高遠石工石造物フォトコンテストの表彰式が、2日、伊那市役所で行われました。 最優秀賞には、岡谷市の小口 照人さんの作品が選ばれました。 ライトアップされた建福寺の千手観音を写した作品です。 「ライトアップされ、これまでにない美しさをとらえた作品」と評価されました。 この日はそのほか、優秀賞や佳作など4人に表彰状が贈られました。 高遠石工石造物フォトコンテストは、江戸時代に活躍した石工の作品の魅力を再認識してもらいたいと、伊那市高遠町「日本で最も美しい村」推進委員会が、今回初めて開きました。 県内外の22人から47作品が寄せられ、9作品が入賞しました。 伊那市ではこれらの写真を、ホームページやポスター、切手シートなどで活用していきたいとしています。

-

伊那市長選・市議選日程決まる

任期満了に伴う伊那市長選挙と伊那市議会議員選挙は、来年4月15日告示、22日投開票の日程で行われることが、2日に決まりました。 2日開かれた伊那市選挙管理委員会で決まりました。 伊那市長選挙、市議会議員選挙は、ともに来年4月15日日曜日告示、22日日曜日投開票です。 市議選は、現在と同じ定数21人で行われます。 10月9日現在の選挙人名簿登録者数は、男性2万7,486人女性2万8,928人で、合わせて5万6,414人となっています。

-

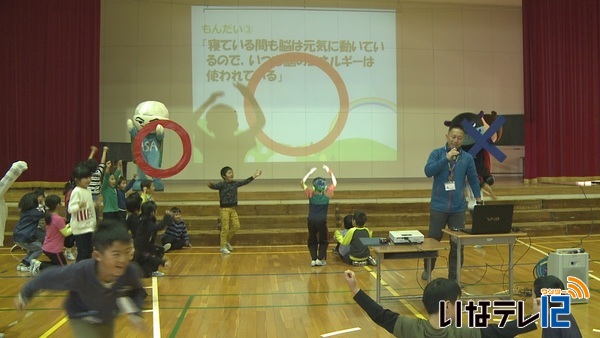

早寝早起き朝ごはんキャラバン隊 啓発活動

早寝早起き朝ごはんのキャラバン隊は、子ども達に正しい生活リズムの大切さを教えるための啓発活動を2日、伊那市の西春近南小学校で行いました。 子ども達の掛け声で、キャラクターが登場しました。 これは、文部科学省が進める国民運動「早寝早起き朝ごはん運動」に合わせて、全国協議会の事務局となっている国立信州高遠青少年自然の家が行っているものです。 西春近南小学校では1年生と2年生の児童44人が話を聞きました。 職員が「きょう朝ごはんを食べてきましたか?」と質問すると、子ども達は元気よく手を挙げていました。 ○×クイズでは、睡眠や食生活に関する問題が出されました。 キャラバン隊の職員は「生活リズムを整えて心も体も大きく成長しましょう。朝ごはんをバランスよく食べると脳が動いて授業に集中できます。」と児童に呼びかけていました。

-

伊那弥生華道部 花の甲子園全国大会へ

生け花を学ぶ高校生が技を競う池坊花の甲子園の全国大会に伊那市の伊那弥生ケ丘高校の華道部の3人が出場します。 全国大会に出場するのは華道部の2年生、宮下陽南子さん、牛山遥奈さん、井出唯月さんの3人です。 3人は、高校に入ってから華道を始めたということです。 1日は、同窓会の久保田裕子会長が激励に学校を訪れました。 久保田会長は「もてる力を十分に発揮して欲しい」と話していました。 長野地区大会は、8月に松本市で開かれ1チーム3人で4校が参加しました。 生ける花は大会側が用意した17種類と持ち込みの花1種類を自由に組み合わせ、3作品を45分以内に仕上げました。 伊那弥生ケ丘高校の3人はヒマワリやユリなどを使って過去、現在、未来を表現し、長野県代表に選ばれました。 伊那弥生ケ丘高校では、過去に1度全国大会に出場しています。 全国大会出場が決まってから、稽古の日を増やし、活動しています。 花の甲子園は、華道家元池坊が開いているもので今年で9回目です。 全国大会は、12日に京都府で開かれることになっていて、制限時間に決められた花を生け、作品をアピールします。

-

年賀はがきの販売 全国一斉に始まる

来年用の年賀はがきの販売が1日から全国一斉に始まり伊那郵便局でも早速買い求める人の姿がありました。 伊那郵便局では1日から年賀はがきのコーナーを設置し窓口ではまとまった枚数を買い求める人の姿がありました。 伊那郵便局では例年とほぼ同じ55万枚、市内郵便局では合計126万枚を販売する予定です。 色や絵付きのものなどがあり、日本郵便のHPでは、インターネットで絵柄などを作成し印刷したものを注文した人の自宅まで配達するサービスを行っています。 今年6月の郵便料金改定で、はがきは52円から62円に値上げされましたが、年賀はがきについては、来年1月7日投函分まで52円で差し出す事ができます。 年賀はがきの受け付けは12月15日からとなっています。

-

環状北線ルート案変更で中央と上の原の一部の用途地域変更案

環状北線の延伸ルート案が変更されたことを受けて、一定規模以上の店舗などの建設を規制する用途地域の変更案が、1日に開かれた伊那市都市計画審議会に示されました。 1日に開かれた伊那市都市計画審議会で事務局から変更案が示されました。 用途地域は住居地域商業地域、工業地域など12種類に区分され、それが変更されると一定規模以上の店舗や事務所、工場などが新しく建てられなくなるなどの規制があります。 環状北線の延伸ルート案が直線的に伊那バイパスに接続する案に変更されたことに伴い、その周辺地域にあたる中央と上の原の一部で用途地域を変更する案が示されました。 変更案の詳しい資料は、伊那市役所都市整備課窓口で閲覧する事ができます。 次回の審議会は12月27日に開かれ、変更案について審議会としての結論を出すことになっています。

-

加納さん美術品 伊那市へ寄贈

伊那市西春近の工芸家、加納義晴さんは、自身が手掛けた木彫作品を伊那市に31日、寄贈しました。 31日は、加納さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に作品を寄贈しました。 寄贈したのは、今年の伊那美術展で伊那市長賞を受賞した作品「心の中」です。 多くの夢を抱いて挑戦してきた加納さんの現在の心境を表現したということです。 作品は、クスノキを使っておよそ2か月間かけて製作しました。 加納さんは、木彫をはじめて30年のベテランで、これまで、日展の入選や県展の入賞などの経験があります。 伊那美術展の工芸部門で自身の最高となる伊那市長賞を受賞したことから市へ寄贈することを決めました。 白鳥市長は「細かな表現が素晴らしい」と話していました。 加納さんの作品は、市民ホールに飾られることになっています。

-

伊那市予算編成会議

伊那市の平成30年度の予算編成会議が31日、市役所で開かれました。 来年4月に市長選を控えていることから、骨格予算の編成となります。 会議では、平成30年度の予算編成の基本方針が示されました。 主要項目として、市民の視点に立った事業の構築、地方創生の推進、財源の確保など7つを挙げています。 伊那市では来年4月に市長選が予定されているため、当初予算は義務的な経費や継続事業を中心とした骨格予算として編成することにしています。 白鳥孝市長は「“現場主義”を徹底し、職員自ら現場に足を運んで状況を把握しながら確認してもらいたい。」と職員に呼びかけていました。 平成30年度の予算案は、3月定例市議会に提出される予定です。

-

出征大イチョウ 紅葉の見頃

伊那市西春近の細ヶ谷グラウンド横にある大イチョウが紅葉の見頃を迎えています。 このイチョウは「出征大イチョウ」と呼ばれているもので、元は西春近公民館の横にありました。 戦時中、戦地へ向かう兵士がこのイチョウに手を合わせて出征していったと云われていて、昭和53年にこの場所に移植されたということです。

-

今季初の氷点下 東春近では寒天づくり始まる

伊那地域では31日の朝、最低気温が-0.2度まで下がり、今シーズン初めて氷点下を記録しました。 車の窓には霜が降り、畑には霜柱が見られました。 31日の伊那地域の最低気温は、午前6時20分に-0.2度を記録し、今シーズン初めて氷点下になりました。 長野地方気象台によると、日本上空に入り込んだ寒気の影響で、11月下旬並みの寒さとなりました。

-

交通安全優良事業所表彰 佐川急便と横川さん

長年にわたり交通安全運動を推進したとして、伊那市の佐川急便株式会社伊那営業所に「交通安全優良事業所表彰」が、辰野安協の横川定秋さんに「優良運転者表彰」が贈られました。 20日に松本市で開かれた大会で、関東管区警察局長と関東交通安全協会連合会長の連盟表彰を受けた佐川急便の代表者と横川さんが23日に伊那警察署を訪れ、受賞を報告しました。 佐川急便は、およそ60人のドライバー1人ひとりが、人身事故を起こさないこと、交通弱者を守ることを心掛けて運転しているということです。 また、保育園などでの交通安全教室を定期的に開いている点が評価されました。 辰野安協の横川さんは、31年間無事故無違反を継続し、模範運転に努めていることが評価されました。 県内で優良事業所表彰を受賞したのは佐川急便伊那営業所のみで、優良運転者表彰は横川さんを含め20人となっています。

-

ドローンを活用した木材の搬出実証実験

伊那市は、ドローンを活用した木材搬出の実証実験を、30日、伊那市長谷の鹿嶺高原で行いました。 実験は、ワイヤーロープを張り斜面の下まで木材を運ぶ「索張り」と呼ばれる搬出方法で、ワイヤーをこれまで通り人が運んだ場合と、ドローンでビニール紐を運びその後ワイヤーに付け変えた場合とで時間の違いを検証しました。 担当者は、ドローンを操作し42メートル先の斜面の上までビニール紐を運んでいました。 林業の現場では、倒した木を寄せ集めるのに最も時間がかかっているということです。 実験は、ドローンを活用することで作業の効率化を図ろうと、伊那市新産業技術推進委員会のドローン活用作業部会が初めて行ったものです。 実験の結果、ドローンが運んだビニール紐を巻き取る機械に不具合があったため時間の短縮はできなかったものの、作業の安全性や効率化の面では手ごたえを感じていました。 伊那市では、「実用化には課題もあるが、実験の成果を共有して儲かる林業につなげていきたい」としています。

162/(月)