-

上農里山コース チェーンソー実習

南箕輪村の上伊那農業高校里山コースの2年生が24日に伊那市高遠町勝間の林でチェーンソー実習を行いました。

実習には、上伊那農業高校里山コースの2年生、20人が参加しました。

5班に分かれ、上伊那林業士会の会員から教わりながら木を伐採していました。

チェーンソーで切り込みを入れ、ワイヤーやロープを使って木を引っ張り、倒しました。

実習は毎年行われていて、今年で19年目です。

上伊那林業士会では「実習をきっかけに、林業が将来の選択肢の一つになればうれしい」と話していました。

-

伊那中央衛生センター 起工式

施設の老朽化に伴い建て替えられる、伊那中央衛生センターの安全祈願祭と起工式が29日に現地で行われました。

この日は、地元住民やセンターを運営する市町村の関係者などおよそ40人が出席しました。

伊那中央行政組合が運営するし尿処理施設、伊那中央衛生センターは、昭和55年1980年の稼働から44年が経ち、老朽化が進んでいました。

今のセンターを稼働しながら、隣の空き地に新たに建てられます。

建物は鉄筋コンクリート造り地下1階、地上2階建てです。

事業費は28億円です。

下水道の普及により、整備後の新たな処理能力は、現在の3分の1ほどに縮小され、1日61キロリットルになります。

センターで製造していた脱水汚泥については、引き続き無料で提供するとしています。

2027年4月から新施設での本格稼働を予定しています。 -

富県小6年生 松茸学習

伊那市の富県小学校6年生の児童は29日、学校近くの山で松茸について学習しました。

この日は6年生14人が伊那市富県の山で松茸の収穫を体験しました。

この山は、地元の住民で作る、福地松茸増産の会の会員が所有しているものです。

児童たちは会員から「松茸は木の根元などに生えやすい」などと教わっていました。

今年は豊作ということで、この日も児童が松茸を見つけていました。

この松茸学習は、児童たちに松茸を通じて山の整備に関心を持ってもらおうと福地松茸増産の会が開いたものです。

お昼には、会員が採ってきた松茸で、松茸ご飯とお吸い物を味わいました。

会では「来年も続けられたらうれしい」と話していました。

-

9月の月間有効求人倍率 1.19倍

上伊那の9月の月間有効求人倍率は、前の月を0.04ポイント下回る1.19倍となりました。

9月の月間有効求人数は3,075人、月間有効求職者数は2,574人で、月間有効求人倍率は1.19倍となりました。

全国は1.24倍、県は1.30倍となっています。

雇用情勢については「求人が求職を上回っているものの、求人が鈍化傾向にあるなど弱い動きとなっている。物価上昇等が雇用に与える影響を注視する必要がある」として判断を据え置いています。

また、来年春の新規高校卒業者の就職内定率は9月末現在72.9%で、去年の同じ時期を4.1ポイント上回りました。 -

衆院選 宮下氏7選果たす

第50回衆院選の投票が27日行われ即日開票されました。

長野5区は自民党前職の宮下一郎さんが7選を果たしました。

宮下さんは自民党前職の66歳。去年農林水産大臣に就任しましたが自民党の政治資金問題を受け辞任。

また今回の選挙では比例重複立候補が認められませんでした。

宮下さんは「大変逆風の中の選挙戦。重複立候補がない比例復活がないという背水の陣。大変厳しい状況のなかでの戦いではありましたけれども、皆さま方にそうした経緯もしっかりお話しをしてご理解いただいたものと思います。私もしっかり自民党の中から政治の信頼回復、政治改革にしっかり取り組んでいくということをこの場をお借りしてお誓い申し上げたいと思います。」と話していました。

宮下さんと立憲民主党新人の福田淳太さん、共産党新人の後藤壮一さんの3人による選挙戦となった長野5区で7選を果たした宮下さんは次のように抱負を述べました。

「今こそ、これからこの伊那谷を全国の地方創生のモデルとして大きく発展させたい。東京一極集中を是正してこの地域を全国一元気な新たな拠点として大きく発展させる。その夢に向かって一歩一歩全力で前に進んでいきたいと思います。」

長野5区の各候補者の得票数は宮下さんが7万8,139票、福田さんが6万8,650票、後藤さんが1万4,681票でした。

福田さんは比例復活で初当選を果たしています。

長野5区の投票率は60.59%で前回衆院選を3.95ポイント下回りました。

伊那市は、宮下さん1万7,767票、福田さん1万2,126票、後藤さん2,663票、投票率は61.91%で前回を2.16ポイント下回りました。

箕輪町は、宮下さん5,537票、福田さん5,415票、後藤さん1,271票、投票率は62.35%で前回を2.31ポイント下回りました。

南箕輪村は、宮下さん3,566票、福田さん3,285票、後藤さん688票、投票率は60.86%で前回を1.56ポイント下回りました。 -

北沢さん 今月で閉院の北原眼科に最後の生け花

伊那文化会館館長で華道家元の北沢理光さんの生け花が、伊那市内の眼科医院に展示されています。

生け花が飾られているのは、JR伊那市駅前の北原眼科医院です。

北沢さんは、毎週月曜日の朝に「今週の花」をテーマに花をいけています。

今回は、フォックスフェイスやカスミソウなど4種類の花を使い飾りつけました。

北原眼科医院は、今月末で閉院することになっていて、この場所での展示は今回が最後となります。

作品は、最終診療日の30日水曜日まで見ることができます。

なお、11月からはいなっせ5階に作品を飾るということです。 -

伊澤修二の功績称える音楽祭

伊那市高遠町出身で現在の東京芸術大学の初代校長を務めた伊澤修二の功績を称える音楽祭が、26日、伊那市内で行われました。

音楽祭は、1部と2部に分かれ行われました。

1部は、高遠町文化体育館を会場に、高遠小学校、高遠北小学校、東部中学校、高遠中学校、高遠高校の児童と生徒が、それぞれ歌や音楽劇を披露しました。

このうち高遠中学校は、伊澤修二が作詞し、箕輪町の音楽家唐沢史比古さんが作曲した「仰望」を全校生徒で歌いました。

-

高遠第2・第3保育園 地域材で新園舎に木製品を

老朽化のため建て替えが行われる伊那市高遠町の高遠第2・第3保育園は、地域材を使って新園舎の遊戯室の壁面を飾る木製品作りに取り組みます。

28日は、現在解体が行われている園舎の裏山で、木製品の材料となる木の切り出しを行いました。

林業関係の仕事をしている保護者がチェーンソーを使って木を切り倒し、その様子を未満児から年長園児までの17人が見守りました。

保護者や地域住民で作る新園舎の建設検討委員会が企画したものです。

長さ15メートルほどの栗の木が切り倒されると歓声があがっていました。

園児らは、木の周りに集まり、匂いをかいでいました。

切りたての栗の木は、すっぱい香りがするということです。

木を運ぶのは、高遠町で農耕馬を飼育している「うまや七福」の横山晴樹さんと相棒の小ぶりな馬のイオリです。

70キロほどある丸太を山から引いて下ろしました。

来月13日には、製材作業を見学するということで、その後新園舎の遊戯室の壁に飾る作品を作る計画です。

新園舎の完成は、来年度末を予定しています。 -

田楽座創立60周年記念企画

伊那市富県を拠点に活動しているまつり芸能集団田楽座の、創立60周年記念企画「感謝カンレキあめあられ」本祭が27日伊那文化会館で行われました。

創立60周年の記念公演は田楽座のファンなどでつくる感謝カンレキあめあられ実行委員会が行ったもので太鼓や踊り、民謡などが披露されました。

田楽座は昭和39年1964年の10月27日に旗揚げ公演が行われきょうが創立記念日にあたります。

日本各地の祭りや伝統行事に伝わる踊りや太鼓などの民族芸能を舞台化しています。

オリジナル曲「海のお囃子」の太鼓演奏では田楽座メンバーと全国の太鼓仲間がビデオ出演を含め総勢100人で、迫力あるばちさばきが披露しました。

公演には約1,300人が集まり会場は熱気に包まれていました。

-

木の枝と糸で作品づくり

伊那市ますみヶ丘の市民の森で開かれている森の表現展に合わせて、木の枝と糸を自由に組み合わせて作品を作るワークショップが14日行われました。

ワークショップには約10人が参加し、それぞれが持ち寄った糸を枝に巻き作品を作っていました。

市民の森では伊那市地域おこし協力隊の橋本圭太さんが企画したイベント、森の表現展が開かれています。

森の中に絵画や木工作品など様々なジャンルの作品を展示し、訪れた人たちが散策しながら楽しむもので枝と糸を組み合わせた作品も飾られています。

橋本さんは森に親しむイベントとして普段訪れない人にも来てもらいたいと話していました。

森の表現展は来月10日まで伊那市ますみヶ丘の市民の森で開かれています。

-

まほらいな市民大学 入学式

伊那市が生涯学習の場として開いている、まほらいな市民大学27期生と大学院9期生の入学式が17日、ニシザワいなっせホールで行われました。

今年度は男性8人と女性17人の、合わせて25人が入学しました。

大学院には男性2人が入学しました。

式辞で学長の白鳥孝市長は「人との出会い、絆を大切にしてほしい」と話していました。

入学生を代表して田畑正美さんは「これからの日常をより充実させていきたい」と話していました。

大学院生を代表して原正章さんは「意見を交わし、楽しく学んでいきたい」と話していました。

市民大学は健康、芸術、人権など6つの分野を2年間かけて学びます。

大学院では歴史と自然科学のどちらかのコースを選んで学びます。

-

東春近田原で住民有志主催の花火大会

伊那市東春近の田原の夜空にでっかい花火を打ち上げよう会主催の花火大会が、12日の夜、田原で行われました。

花火は、田原の天竜川近くから打ち上げられました。

花火大会は、コロナ禍で各地のお祭りが中止になり、子どもたちが楽しむ機会が少ないことから、2021年に初めて開催され、今回が2回目となります。

主催は地元住民で作る田原の夜空にでっかい花火をあげよう2024実行委員会です。

この日は、5号玉から10号玉、スターマインまで、58番組の花火が打ち上げられました。

田原の住民などが、夜空を見上げて楽しんでいました。

-

第2回手良秋まつり 開催

伊那市手良地区の地域活性化イベント「第2回手良秋まつり」が26日に手良小学校で行われました。

ステージでは高校生バンドが演奏を披露し会場を賑わせました。

メンバーの一人が手良に住んでいることが縁で出演したということです。

会場には手良の住民が中心となっておよそ30のブースが出されました。

飲食ブースではフランクフルトややきとりなどが販売されました。

体験ブースも設けられ、あるブースでは子どもたちが水で固まるおもちゃを作っていました。

型に好きな色の材料を入れて、水の中で揺らすと材料が固まって完成します。

完成したら容器に入れて飾ることができます。

手良公民館てらとぴあでは文化祭が27日まで行われています。

地区ごとに作った苔玉や布のリースなどおよそ250点が展示されています。

秋まつりには去年を上回る760人が来場しました。

手良地区の区長会などでつくる手良秋祭り実行委員会は「多くの人の協力のおかげで賑わいました。来場者にも祭りを楽しんでもらえてよかった」と話していました。 -

今年の地蜂の巣は…

秋も本番を迎え伊那市の地蜂愛好家たちは、来月市内で行われる巣の重さを競うコンテストに向けて巣作りに励んでいます。

今年は、気温が高い日が多く、会員は巣作りに苦戦しています。

蜂追い文化を継承しようと活動する伊那市地蜂愛好会会長の山口政幸さんです。

自宅の庭には、クロスズメバチ、通称「地蜂」の巣箱があります。

伊那市では7月から8月にかけて蜂を追って巣を探し出す「すがれ追い」が行われています。

見つけた巣は、自宅に持ち帰り餌を与えるなどして育てています。

山口さんによりますと今年は7月8月の気温が高かったため餌をしかけても蜂が食いつかず、巣を探すのに苦労したということです。

会員の多くは例年より一か月ほど遅い8月上旬から巣を育て始めました。

木箱の中に入っている巣は、コンテストまで開けることができず、どの程度まで大きくなっているかわかりません。

気温が下がり始めた10月の始め頃から蜂の通いも良くなり、山口さんは平年並みの巣の大きさを期待しています。

巣の重さを競う地蜂の巣コンテストは、来月4日の午前8時30分から伊那市西箕輪のみはらしファームで開かれます。 -

箕輪町・南箕輪村と伊那ケーブルがFM事業で災害協定

箕輪町・南箕輪村と伊那ケーブルテレビジョン株式会社は、災害時にコミュニティFM放送を活用することを新たに追加する、災害情報等の放送に関する協定を25日に結びました。

箕輪町との調印式は役場で行われ、白鳥政徳町長と伊那ケーブルテレビの向山賢悟社長が協定書を取り交わしました。

協定は2011年に締結した内容を更新するものです。

これまでのテレビやL字放送に加え、新たに伊那ケーブルテレビが8月に開局したコミュニティFM 伊那谷FMを活用します。

災害時の緊急情報や避難情報などを確実かつ迅速に住民に伝えることを目的としています。

-

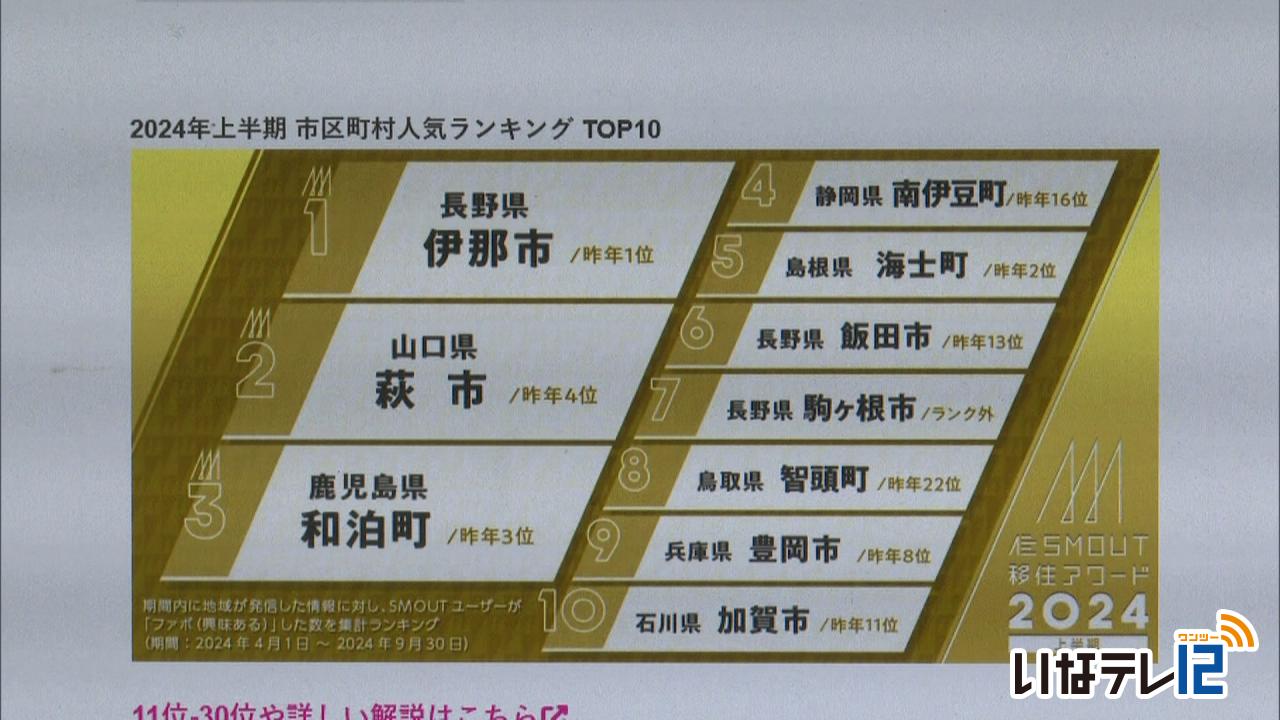

伊那市がSMOUT移住アワードで1位

移住したい人と受け入れる地域をつなぐ仲介サイトSMOUT移住アワード2024上半期で人気移住地域として伊那市が1位に選ばれました。

これは24日伊那市役所で開かれた記者会見で白鳥孝市長が報告したものです。

SMOUTは神奈川県の株式会社カヤックが運営する移住・関係人口促進のためのマッチングサービスで1,076の地域が登録しおよそ6万1,000人のユーザーが利用しているということです。

伊那市は移住・定住の情報発信として活用していて、移住相談や体験ツアーなど40のプロジェクトを発信しました。

4月1日から9月30日の間に伊那市のプロジェクトに対し「興味がある」を選んだユーザーは2,137件で1位となりました。

2位は山口県萩市で760件、3位は鹿児島県和泊町の746件でした。

伊那市は2022年度と2023年度、連続で年間1位となっています。

-

職場体験で詐欺被害防止の啓発活動

アルプス中央信用金庫で職場体験をしている伊那中学校の生徒が25日、電話でお金詐欺の被害防止を呼びかける啓発活動を行いました。

伊那市のあるしん本店前で伊那中学校2年生の有賀結菜さんのほか原英則理事長、伊那警察署の署員らが被害防止を呼びかけるチラシが入ったポケットティッシュを訪れた人たちに配りました。

また詐欺被害に関する新聞記事に注意喚起の言葉を添えたボードを設置していました。

チラシとボードはきのう伊那中の生徒が作ったものです。

あるしんではこれまでも中学生の職場体験を受け入れていましたが啓発活動を行うのは今回が初めてです。

あるしんでは「詐欺被害の防止は地域が一体となって取り組んでいかなければならない。成長のなかで今回の経験を生かしてもらいたい。」と話していました。

-

第一回すごいぞ信州!夢CAMP

経済、文化、政治などあらゆる分野で活躍している人から話を聞く「第一回すごいぞ信州!夢CAMP」が伊那市の産業と若者が息づく拠点施設alllaで23日行われました。

夢CAMPでは伊那市に本社を置く産業用塗料などの卸売業NCC株式会社の矢島良彦さんと原田学社長が生産現場のクリーン化について話をしました。矢島さんはセイコーエプソンで28年間、クリーン化技術業務を担当してきました。

クリーン化技術は精密機器などの製造過程で、不良品の原因となるホコリなど、異物を発生させない環境を構築するものです。

2011年にNCC諏訪支店のチーフコーディネーターに就任した矢島さんは様々な企業の生産現場でクリーン化の技術支援を行っています。

またクリーン化技術についてまとめたビジネス本、「実践で差がつく!ゴミ・異物不良 改善術」を出版しています。

矢島さんはホコリなど小さな異物を見ることができるライトを紹介し「生産現場で異物を見える化することで作業者の注意力が高まる効果が期待できる。異物を持ち込まない、発生させない、除去する、付着させない、そして監視・管理を継続することが好結果につながる」と話していました。

原田学社長は「クリーン化技術によって不良品の発生を抑える方法を提供することは、お客様のためになる。」と話していました。

すごいぞ信州!夢CAMPはallla管理委員会・夢CAMP実行委員会の主催で、会場にはおよそ20人が集まりました。

実行委員会では毎月第4水曜日にあらゆる分野のゲストを招き、話を聞くことにしています。

-

西春近北小 サツマイモ掘り

伊那市の西春近北小学校の児童は24日に小学校近くの畑で、保育園児とサツマイモ掘りをしました。

この日は、1、2年生の児童と西春近北保育園の年長、年中の園児が芋ほりをしました。

このうち1年生は、生活科の授業でサツマイモについて勉強しています。

紅あずま、シルクスイートなど4種類の苗を6月に植え、育ててきました。

7月下旬にイノシシによる被害が出てしまいましたが、地元の関係者がセンサーや防護ネットを設置し、守ってきました。

収穫したサツマイモは、焼き芋にして味わうということです。

-

伊那西の生徒が上伊那地区企業ガイドの取材

伊那市の伊那西高校の生徒は、伊那職業安定協会が発行する、「上伊那地区企業ガイド」のインタビュー取材を22日に行いました。

22日は、伊那西高校1年の大野絢音さんが、伊那市福島の日本濾過器株式会社伊那工場を訪れ、入社2年目の社員の加藤ゆいさんにインタビューをしました。

加藤さんも伊那西高校の卒業生です。

このインタビューは、伊那職業安定協会が毎年出している上伊那地区企業ガイドに巻頭特集として掲載するものです。

インタビューでは、仕事の内容や学生のうちにやっておいた方がいい事などを質問していました。

今年は上伊那の135社を紹介する予定で、このうち高校生や大学生がインタビューした7社の記事が掲載されます。

インタビューをした大野さんは、工場内の見学を行い、加藤さんが担当するディーゼルエンジン用の燃料フィルターの製造の様子を見ました。

上伊那地区企業ガイドは、2,500部発行する予定で、上伊那の高校2年生や大学3年生などに無料配布されます。

-

新山保育園 ハロウィンカボチャ収穫

伊那市の新山保育園の園児はJA富県支所青年部とカボチャの収穫を15日に行いました。

この日は年少から年長の園児14人が保育園近くの畑でカボチャの収穫を行いました。

園児らは力を合わせてヘタを切り、カボチャを運んでいました。

今回収穫したカボチャは観賞用のミニパンプキンという品種で、今年6月に種まきをしたものです。

JA富県支所青年部と保育園との交流は子どもたちに農業に興味を持ってもらおうと行われているもので、種まき、苗植えに続いて今年度3回目です。

カボチャは大小合わせておよそ90個収穫できました。

今月末のハロウィンイベントで飾るということです。

-

中澤さんと木彫教室舎羅の会「作品展」

箕輪町木下の木彫工芸家中澤達彦さんが講師を務める木彫教室の作品展が伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には立体作品や、板彫り作品など150点が飾られています。

中澤さんは伊那市や箕輪町などの6か所で木彫教室を開いています。

展示会は中澤さんと、教室の生徒でつくる「舎羅の会」の合同展で今回が10回目です。

また、能登半島地震・大雨災害チャリティーバザーを開催していて生徒の作品が販売されています。

「中澤達彦 木彫教室「舎羅の会」第十回合同展」は28日(月)までかんてんぱぱホールで開かれています。 -

伊那市立中学校部活の地域移行 2027年度を計画

伊那市立中学校部活の地域移行協議会の第1回の会合が18日に市役所で開かれ、伊那市教育委員会が2027年度に可能な部活を地域移行する計画案を示しました。

協議会には、伊那市スポーツ協会や文科系の団体、PTAなどおよそ30人が参加しました。

計画案では、中学校の休日部活を2027年度に地域移行する考えです。

市内の中学校に通う生徒数は今年度およそ1,300人で、運動系が45、文化系は18の部活があります。

協議会では「指導者の確保や、保護者の理解など十分に協議していきたい」としています。

次回は12月19日に開かれ、より具体的な協議・検討を行う予定です。

-

高遠城跡活用 中学生に意見聞く

伊那市が今年度策定を進めている史跡高遠城跡保存活用計画について、中学生から意見を聞こうと22日高遠城址公園でワークショップが行われました。

ワークショップには高遠中学校の1年生約40人が参加し、高低差およそ7メートルの堀を登りました。

高遠城跡には戦国時代敵から城を護るために作られた堀や土塁が今でも残っていて、生徒たちが体験していました。

伊那市では、史跡 高遠城跡を将来にわたって保存・活用・継承していくための計画の策定を進めていて、様々な世代から意見を聞こうと今回中学生のワークショップを開きました。

生徒たちは「堀の早登り大会や草取り大会を開いたらどうか」「史跡を綺麗に保ち、関わる若者を増やしたらいい」などと話していました。

史跡高遠城跡保存活用計画は、今年度中の策定を目指しています。

-

高遠城跡の保存・活用計画について考える

伊那市高遠町の史跡高遠城跡の保存、活用計画について考える意見交換会が10日に市役所で開かれました。

この日は、市役所で伊那市史跡高遠城跡保存活用計画策定委員会の会合が開かれました。

委員会には授業で高遠の歴史を学んだ、高遠高校3年の春日友稀さんと中原茉耶さんが参加し、高遠城跡の今後の保存、活用について意見を出し合いました。

春日さんは「当時のものは当時のまま残していったらどうか」と話していました。

中原さんは「SNSでの情報発信や、説明看板を設置して観光スポットとして魅力を発信してみてはどうか」という意見を出していました。

策定委員会の笹本正治会長は「少しでも高遠や高遠城跡の事を知ってもらえるように、出た意見を踏まえながら整備できるようにしていきたい」と話していました。

伊那市教育委員会では高遠城跡の保存、活用、継承するための計画を、今年度中に策定する予定です。

-

南信にゆかりのある画家の作品並ぶ

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝など、長野県の南信地方にゆかりのある作家の作品が並ぶ、コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちが、伊那市の伊那文化会館で開かれています。

会場には、池上秀畝や飯田市出身の菱田春草など、南信地方にゆかりのある13人の画家の作品、36点が展示されています。

長野県立美術館で開かれた展示会を多くの人に楽しんでもらおうと行われていて、伊那文化会館では2021年から開催しています。

今回は、近代日本画を代表する、池上秀畝と飯田市出身の菱田春草の生誕150周年を記念した展示となっています。

22日は、伊那中学校の生徒が会場に訪れていました。

コレクションに見る南信が生んだ日本画家たちは、11月17日(日)まで伊那文化会館で開かれています。

11月2日(土)には、伊那文化会館の学芸員によるギャラリートークが予定されています。

入場料は一般500円、大学生、75歳以上は300円、高校生以下は無料となっています。

-

視聴者提供 未確認飛行物体を撮影?

視聴者から、20日の夜に未確認飛行物体を撮影したとの情報提供がありました。

20日午後9時30分ごろ、伊那市東春近で撮影された写真です。

月の下で丸く輝く光があります。

星のように見えますが、赤く光ったり、形が変わったりしたそうです。

撮影したのは、伊那市東春近の飯塚義和さんです。

仕事帰りにたまたま空を見上げたら、色や形が変わる不思議な光を見つけたということです。

妻の加代子さんにも写真を見せていました。

アマチュア天文家の野口輝雄さんによると、人工衛星ではないかということでした。

-

伊那市東春近でもみ殻燻炭づくり

伊那市東春近の伊東茂男さん宅の畑で、もみ殻を炭化させる燻炭づくりが21日に行われました。

畑に積み上げられたもみ殻に煙突が建てられ、煙がでていました。

伊東さんは、もみ殻を有効活用しようと、今年およそ30年ぶりに燻炭作りに挑戦しました。

畑にまくと水はけがよくなる他、微生物が住み着くことで、土壌改良にもつながるということです。

12時間ほどかけて炭化させ、出来上がったら花づくりに活用すると話していました。 -

アンサンブル伊那 感謝祭

伊那市西箕輪の障害者支援施設アンサンブル伊那は、利用者や地域の人を招き自社製品などを特別価格で販売する感謝祭を、13日に行いました。

感謝祭では、施設内のカフェで通常700円で提供しているカレーを特別価格の300円で販売した他、手作りのりんご飴や焼きそばなどの出店が設けられました。

アンサンブル伊那では、利用者や家族、地域の人を招き日ごろの感謝の思いを伝える祭りを2015年から行っています。

新型コロナの影響で一時開催が見送られていましたが、去年再開しました。

感謝祭の最後には、自社製品の引換券などが貰える宝投げが行われました。

アンサンブル伊那では、「地域の皆さんに活動を知っていただけていることがうれしい。今後も質の良い商品の提供を心掛けていきたい」と話していました。 -

伊那市西春近で桜の花が数輪咲く

ここ数日、寒暖差の大きい日が続いています。

この影響か、伊那市西春近の国道153号沿いでは、桜が数輪花を咲かせています。

オフィスチェアの開発、製造などを行う西春近のタカノ伊那工場です。

国道153号沿いの桜およそ10本のうち、半分ほどの木で数輪の花が咲いているのが確認できました。

伊那地域は、ここ数日寒暖差の大きい日が続いています。

17日には、最高気温が27.4度を記録し夏日となった一方で、今朝の伊那地域は5時43分に最低気温4.1度と今シーズン最も冷え込みました。

252/(水)