-

はらぺこ保育園で20日にたき火まつり

たき火を使った冬の遊びを知ってもらおう竏窒ニ、伊那市富県北福地の自由保育園「はらぺこ保育園」は20日、「山の遊び舎はらぺこたきびまつり」を同園で開く。「冬の遊びってどんなものがあるの」という疑問に応える初企画。火に関連した遊びを中心に、講演会なども企画しており、大人も子どもも楽しめる内容。「はらぺこから地域に向けて何かを発信していこう」という思いも込められている。

自然との関わりに重点を置いた保育に取り組んでいる同園では、冬でも野外活動が多く、常にたき火がたかれている。それに伴った遊びも展開しており、こうした遊びを一般の人たちにも知ってもらおう竏窒ニ今回のイベントを企画した。

小林成親保育士は「普段はらぺこ保育園のことを耳にしたことがある人でも、なかなか来たことがある人はいないと思う。この機会に足を運んでもらい、『こんなところなんだ』と知ってもらえれば」と多くの参加を呼びかけている。

当日は火おこし、竹パンづくり、Myバームクーヘン作り、おやきづくりの体験コーナー(有料)があるほか、バザーコーナー、クッキー・パンの販売コーナーなどもある。また、福音館書店『かがくのとも』の大石亨編集長を迎えた講演会「子どもと絵本と自然」や、TVチャンピオン初代野人王の大西琢也さんによる火のお話もある。来場者には、たき火で焼く用のサトイモのプレゼントもある(数に限りあり)。

雨天決行(雨天時は講演のみ)。体験コーナーに参加する人はお椀、皿、はし、お手拭、敷物、軍手などを持参すること(ごみは各自で持ち帰る)。また、暖かい服装での来場を呼びかけている。

当日は北福地公民館広場から出るシャトルバスを利用すること。

問い合わせは自由保育園山の遊び舎はらぺこ(TEL76・3341)へ。 -

かんてんぱぱで書二人展

南信地区の高校にで教べんをとる2人の教諭による作品展「石原寛也・小木曽毅士第6回書二人展」が19日まで、伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれている。さまざまな願いが込められた作品16点が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

作品展を開く飯田風越高校の石原寛也教諭と諏訪実業高校の小木曽毅士教諭は、2年に1度のペースで二人展を開催しており6回目。

新春に合わせて吉語をメーンとした小木曽さんは、落語「寿限無(じゅげむ)」の一節を大胆に書いた大作をはじめとする6点を、石原さんは自身の思いを認めた詩を作品とした「光」「抽象」など10点を展示しており、それぞれが一つひとつの言葉に合わせた表現を追求している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後3時)。 -

亥年に入り、ししカレーの日も開始

今年のえと・亥(イノシシ)のパワーに授かろう竏秩B伊那市役所の食堂「アザレア」で16日、亥(いのしし)年に入って初めての「ししカレー」が並び、お腹を空かせた職員らがその味を楽しんだ=写真。

同食堂では昨年7月から、しし十六(4×4=16)にちなんで、毎月16日を「ししカレーの日」として猪肉カレーを出している。肉に限りがあるため、毎回20食ほどに限定しているが、人気も上々。この日も18食が出た。

カレーを頼んだ職員は「全然くせがなくておいしい」「でも、普通の肉とはやっぱり違う」などと話しながら味わっていた。

現在は猪肉を使った新メニューも考案中だという。 -

凍み大根作り懐かしく

伊那市高遠町上山田の農業平岩兼雄さん(74)宅で、凍み大根作りが進んでいる。

大根が豊作だったため、昨年の2倍の200本を凍み大根用に使う。厚さ2センチほどの輪切りにして、ゆでた大根の中心にビニールひもを通し、水で冷やしてから軒下につるす。日陰に干すと、白いままだという。

5、6月ごろに、みそ汁や煮物にして食べる。

平岩さんは「子ども時分から、手伝わされた。いろりの近くで、夜なべ仕事にやったもんだ」と懐かしむ。

近年、地元でも作る家庭が少なくなっているそうだが「煮物にすると味がしみてうまい」と作り続けている。町内の農産物直売所に出すと、すぐに売り切れるほど人気がある。 -

伊那JC 新春会員大会

伊那青年会議所(JC)の新春会員大会は13日夜、箕輪町の伊那プリンスホテルであった。会員やOBら約80人が出席し、設立40周年の年度として、新たな目標に向かって事業展開していくことを決意した。

斉藤明理事長は「設立当時の志を再認識し、一人ひとりが誇りを持ち、未来のために明確なビジョンを定め心を一つにして運動を展開したい。豊かな町づくりに向け、住民と行政、企業が手を取り合う協働の町づくりが重要。住民、企業の声を生かし、どのように行政に反映させていくか検討していきたい」とあいさつ=写真。

本年度は「足元を固め、遠くをはかり、新たな一歩を踏み出そう!」をスローガンに掲げる。設立40周年記念事業として、式典と講演会、桜の植樹のほか、4・6・10月の公開例会を予定する。 -

伊那少年剣道クラブ鏡開き

伊那少年剣道クラブ(伊藤節男代表)は14日、鏡開きを伊那市の伊那公民館で開いた。06年度の新入部員8人が基本けいこを披露し、皆でおしるこを味わった。

式で伊藤代表は、「中学生らしく、小学生らしく、自分の目指す剣道に一生懸命取り組んでいる。体、技、気合のこもったけいこができている。自分のけいこができるよう風邪、けがをしないように皆で頑張ろう」とあいさつした。

中学2年の桑原静香さん(13)と小学6年の伊藤智弘君(12)が、「先生方の教えを守り、しっかりけいこし、どんなときも頑張ることのできる明るい大人になります」と誓いの言葉を述べた。

本年度の新入部員は年長児から小学6年生までの8人。指導者や仲間、保護者が見守る中、大きな声を出して前進・後退の面打ち素振り、こて・面の二段技など基本けいこを披露した。

クラブ員は約60人。毎週月曜日と金曜日、伊那東小学校体育館で練習している。今年は12日に初けいこをした。 -

「SO竏鱈AB」ライブ

上伊那を中心に活躍する邦楽バンド「SO竏鱈AB(ソーラボ)」の新春ライブが14日、伊那市生涯学習センターのホールであった。邦楽にロックやジャズの要素を組み合わせた邦楽のイメージを変える独特のサウンドで、新曲やオリジナル曲など12曲を熱演した。

ソーラボは尺八、箏(こと)、十七絃、ギター、パーカッションの奏者5人で構成。2000年夏に結成し、ライブは4回目。

「ホテル・カリフォルニア」の演奏で始まり、メンバーの弟子の結婚式で演奏した「花」、その弟子のために作った新曲「恋心」、オリジナル曲1作目の「風来」、童謡「チューリップ」を編曲し軽快に仕上げた「SA・I・TA」などリズミカルな曲、しっとりとした曲など、多彩な表情の曲を見事に演奏し、観客を魅了した。 -

伊那市の「羽広の獅子舞」 優雅に雌雄舞い合わせ

雌雄2頭の獅子が舞い合わせることで全国的にも珍しいとされている「羽広の獅子舞」が14日早朝から、伊那市西箕輪羽広地区であった。出発点となる羽広観音仲仙寺で、舞い合わせを披露。訪れた見物人の目を楽しませた=写真。

家内安全や五穀豊穣(じょう)などを願う羽広の獅子舞は、400年近く引き継がれている小正月の伝統行事。仲仙寺より南地区が雄獅子、北地区が雌獅子を操り、舞い合わせの後、1頭ずつに分かれて各地区の個人宅でも舞を披露して歩く。「剣の舞」「豊穣の舞」など5つの舞で構成され、派手な動きが多い雄獅子に比べ、雌獅子はゆっくりとした動きが多いという。

日の昇る前の寒い時間帯にもかかわらず、2頭の舞を一目みようと地域住民やアマチュアカメラマンなどが大勢駆けつけ見入った。

羽広獅子舞保存会の城取誠会長は「今年は雄と雌の息も合っていて、よい舞だったと思う」と話した。 -

羽広の獅子舞

2頭の獅子が舞い合わせることで全国的にも珍しいとされている「羽広の獅子舞」が14日早朝、伊那市西箕輪羽広地区であった。出発点となる羽広観音仲仙寺では、雄雌2頭の獅子が舞い合わせを披露。訪れた見物人の目を楽しませた=写真。

家内安全や五穀豊穣などを願う羽広の獅子舞は、同地区で400年近く引き継がれている小正月の伝統行事。仲仙寺より南地区が雄獅子、北地区が雌獅子を操っており、舞い合わせの後、1頭ずつに分かれて各地区の個人宅でも舞を披露して歩く。「剣の舞」「豊穣の舞」など5つの舞で構成されており、派手な動きが多い雄獅子に比べ、雌獅子はゆっくりとした動きが多いという。

日の昇らない寒い時間帯であるにも関わらず、2頭の舞を一目みようと地域住民やアマチュアカメラマンなどが大勢駆けつけ、舞に見入っていた。

羽広獅子舞保存会の城取誠会長は「今年は雄と雌の息も合っていて、よい舞だったと思う」と話していた。 -

高遠町文化センターで新春百人一首大会

伊那市の高遠町文化センターで14日、新春百人一首大会があった。町内をはじめ、上伊那各地から21組63人が集まり、お手つきをしないように用心しながら、読み上げられた札を取り合った=写真。高遠町図書館主催。

開館以来20回目となる取り組み。伝統文化に触れる機会が少なくなる中、新年の遊びを通して日本の美しさや情緒に触れてもらおうという願いが込められている。今年は、旧伊那市内や、南箕輪村や宮田村からの参加もあった。

小学3、4年生、小学5、6年生、中学生以上の3部門に分かれ、トーナメント方式で対戦。3人一組でチームを構成して参加した。

中には家族でチーム参加して息のあったコンビネーションを見せるチームや、上の句が読み上げられるのと同時に下の句の書かれた札をとる小学生もおり、周囲を楽しませた。

入賞者チームは次の通り。

◇小学校3、4年生の部(1)若葉1(本田峻太、前田かのん、坂井政仁)宮田3(2)ドラゴンズ(田中拓海、佐藤司、松下凌大)箕輪北3(3)フラッシュ(竹内一平、春日優美、松下志帆)宮田3

◇小学校5、6年生の部(1)あおぞらA(坪木沙歩、三沢彩貴、丸山晴香)西春近北6(2)ビクトリー(馬場清秀、中谷梨沙、三沢恭佑)西春近北5(3)ケヤキッズ(唐木雄飛、橋本紗季、宮下静玲菜)西春近北5

◇一般(中学生以上)の部(1)CROSS(伊藤菜月、北沢瑞、唐木美咲)春富中1(2)朝山花(油井瞳、原彩佳、柳沢史佳)高遠中1(3)拓健(三沢健斗、三沢拓也、三沢正美)伊那市福島 -

新春将棋大会

日本将棋連盟上伊那支部(林朝治支部長)は14日、新春将棋大会を伊那市の中央区公民館で開いた。小学生から有段者まで約20人が集まり、新年の初対局に臨んだ=写真。

顔合わせの意味を込め、例年開催している大会。普段は、ほかの関係団体が主催する大会に参加することが多いが、この大会は支部の主催で開いている。

今年は有段者以上のA組に8人、1級以下のB組に9人、小学生を対象とするC組に5人が参加。さまざまに対局を繰り広げ、1位3位を決定した。

同支部では大会のほかにも、子ども将棋教室にも取り組んでおり、こうした大会に参加する子などを中心に、年々レベルも上がっているという。 -

イーナちゃんマレットゴルフクラブが初打ち

伊那市の有志でつくる「イーナちゃんマレットゴルフクラブ」(会員約160人、池上為夫会長)は14日、2007年の初打ち大会を伊那市東春近の榛原河川敷マレット場で開いた。約90人が集まり、雪の残る中久しぶりのプレーを楽しんだ=写真。

同クラブは、本格シーズンとなる3月縲・2月には月3度、年間約30回の大会を開催しているが、冬期はプレーオフとなるため、個々で練習や交流試合を重ねている。初打ち大会は毎年のイベントで、年初めのプレーを楽しみながら会員相互の交流を深めている。

今年は6日に予定していたが、大雪が降って延期となり、例年より少し遅い開催となった。

だいぶ解けたものの、コースには雪が残っており、多くの参加者が雪の壁に苦戦。「雪がなければいいのに」などと話しながら、いつもと違うコースを楽しんでいた。

同クラブは31日まで新入会員を募集している。

問い合わせは事務局(TEL72・4513)へ。 -

2006/07V・チャレンジリーグ男子バレーボール伊那大会

2006/07V・チャレンジリーグの男子バレーボール伊那大会が14日、伊那市の勤労者福祉センターであり、集まった1千人以上のファンが、白熱した試合に声援を送った=写真。日本バレーボールリーグ機構など主催。

今シーズンからチャレンジリーグとしてスタートした2部リーグの開幕戦2日目。リーグ参加9チームのうち、前日に高森町大会で対戦した東京ヴェルディ、富士通、FC東京、近畿クラブスフィーダの4チームが、対戦相手を変えて5セットマッチで試合を展開した。

東京ヴェルディ対富士通で行われた第1試合は、1、4セットを富士通が、2、3セットを東京ヴェルディが取る目の離せないゲームとなったが、安定した攻守で最終セットを勝ち取った東京ヴェルディが連勝を飾った。

FC東京対近畿クラブスフィーダで行われた第2試合は、スピードのあるサイド攻撃で試合のペースをつかんだFC東京がストレートで3セットを先取。辰野町出身で岡谷工業高校を卒業した中谷宏大も、リベロとして出場し、チームの勝利に貢献した。 -

伊那市マレット協会・92人が快音・熱戦

伊那市マレットゴルフ協会(諸田秀会長)は13日、同市美篶の南割河川敷マレットゴルフ場で、本年度の初打ち大会を開いた。3市町村合併に伴い高遠町、長谷地区からも新会員19人を迎え、92人がコース上に初打ちの快音を響かせた。

諸田会長は「マレットゴルフのマナーを守り、健康に気を付けて今年度も楽しくプレーしてほしい。初打ちにふさわしい結果が出ることを期待する」とあいさつ。熱戦を終えた会員らには、ダルマ1個の記念品が贈られた。

同協会は、1縲・2月、月2回の例会など、年間約30回の大会を予定している。

結果は次の通り。

▽男性 (1)宮下近夫106(2)赤羽篤108(3)伊坪寿勝110(4)網野信一郎、酒井重雄、田中豊文113(5)小沢恒二郎、宮下昭喜、諸田秀114(6)赤羽貞雄115

▽女性 (1)林清子104(2)浅野八重子114(3)平沢祐子115(4)網野さだ子、池田紀子、城鳥和子116(5)佐藤美知、鈴木よしゑ117(6)山崎和子118

▽ホールインワン 池上猛、春日初夫、山崎広美、浅野八重子(2回)、城鳥和子 -

ガールスカウトがミャンマーへ送るピースパック作り

ガールスカウト長野第26団(木部則子団委員長)は13日、ミャンマーの難民キャンプの子どもたちに送る「ピースパック」の袋詰め作業をした。年長園児から高校生まで約25人のスカウトが集まり、鉛筆やノート、色鉛筆などを1セットとしたピースパック45袋を作り上げた=写真。

取り組みはガールスカウト日本連盟が取り組む「ピースパックプロジェクト」の一環。同プロジェクトは、世界には生活に困窮する人がいる事実を知るとともに、互いに助け合いながら生きていくことの大切さを学ぶために行っており、各団がそれぞれピースパックを作成している。

長野第26団では、昨年12月に実施したフリーマーケットで得た収益金でピースパックに詰める文具を購入。中高生が中心となり、英語で書いたメッセージカードを添えた。

スカウトらは袋に入れる文具がきちんとそろっているを確認しながら、一つひとつ袋詰めにしていた。

ピースパックは2月の始めころ、ミャンマーへと発送する。 -

原油高騰で入浴料の値上げを検討

伊那市議会全員協議会が12日開かれ、市は使用料や補助金の見直し、羽広荘改修工事の概要など5項目を報告した。

新年度の予算編成に当たり、使用料・扶助費・補助金の見直し事項として▽文化体育施設の使用料は、市外の個人が1・2倍、団体が2倍に引き上げ、市民と差をつける▽高齢者介護慰労金支給事業の給付対象から要介護1・2を除外する▽補助金は06年度の10%以上を削減する竏窒ネどを挙げた。温泉施設の入浴料は原油高騰に伴い、値上げする方向で検討している。一方、少子化対策で不妊治療費助成事業など充実させる。

建築から30年以上が経つ羽広荘の改修工事は、トイレ付きの客室を設定するなど観光宿泊施設として集客を図る。

改修は、1階フロント周辺の整備、全客室(19室)への洗面台設置、洋室の設定、エレベーターの設置など。南アルプスの景観が眺められるように、段差の解消や東側のサッシを更新する。

1月末にプロボーサル選考によって設計業者を決定し、3月末に設計を完了。準備が整い次第、工事請負業者を選定する。工事費は1億5千万円以内の条件を付ける。

工事期間は5月連休明けからを予定。

工事費は、事業主体の伊那市総合開発が民間資金を借入れて調達。借入金の返済は市が元利償還金の半分を負担する。

宿泊料を4段階設定に見直すことで、05年度実績から試算し、年間2千万円の増収を見込む。

◇ ◇

伊那市選挙管理員会は12日の市議会全員協議会で、投票所の閉鎖時刻を17カ所で繰り上げるとした。

投票所71カ所のうち、長谷の浦が4時間、高遠の山室、松倉などが1時間と現行6カ所で繰り上げ措置をとっている。合併によって投票箱の開票所到着が開票時刻直前になってしまい、事務処理に支障が出ている。そのため、直線距離10キロの区域外に当たる11カ所を新たに加える。

浦は区制廃止で、杉島に統合することを検討する。

市選挙管理委員会で決定後、4月8日の県議会議員選挙から適用。

また、選挙ポスター掲示場の設置個所も県選管と協議が整い次第、461カ所から296カ所に減らす。 -

伊那西スケート場 待望の滑走

伊那市ますみケ丘の伊那西スケート場が13日、今季オープンした。開場から3時間で、地元住民ら約100人が利用。暖冬の影響で初滑りができないでいた人々の表情にやっと笑顔が戻ってきた。営業は2月4日まで。

近くの小学生や保護者のほか、松川町の常連客も来場した。伊那西小5年の大野田真二君(11)らは「やっと冬がきた」と滑走を満喫。「イナバウアー」と叫んで、鬼ごっこなどをして楽しんだ。

冷え込みは続かないものの雪が凍り滑走可能となり、前年度と比べ18日遅いシーズン入り。「今月いっぱいは子どもたちに乗せてあげたい」と管理人らは、今後の冷え込みを期待する。

開場は午前7時縲恣ッ10時、午後6時縲恣ッ9時の一日2回。入場料は小学生以上200円。問い合わせは、伊那西スケート場(TEL78・7597)へ。 -

伊水会新春書作品展

上伊那の書道家らでつくる伊水会(千葉耕風代表)は14日まで、「新春書作品展」を伊那市駅前ビル「いなっせ」にある2階ロビー展示ギャラリーで開いている。小品を中心とする29人の50作品が、訪れた人の目を楽しませている=写真。

同会は例年、「伊水会展」と題して会員の作品発表を行っているが、新春作品展を催すのは初めて。散歩がてらに足を運んでもらえるような気張らない作品展にしよう竏窒ニ、これまでの書き溜めた作品の中から気に入ったものを出展している。

漢字、仮名、隷書、墨象など、さまざまな書体を用いた作品が並び、“書の年賀状”という意味合いで、今年のえと「亥(イノシシ)」をテーマとした作品も多い。

千葉代表は「生活の中に入っていくような書を中心とする気軽な作品展。墨象は墨と筆でつくる絵画的な面白さもある。ぜひ足を運んでほしい」と話している。

入場無料。午前10時縲恁゚後6時(最終日は午後4時)。 -

来年度から副市長2人体制へ

伊那市は来年度、収入役を廃止し、副市長2人を置く方針を示した。12日、市議会の会派代表者会議で説明した。

副市長に、酒井助役、白鳥収入役をあてる考え。収入役の廃止で、会計管理者に、特別職でない部長級の一般職員を任命する。

地方自治法の一部改正に伴い、マネジメント機能の強化を図る。副市長は、市長の補佐や市長権限に属する事務の一部の委任を受け、政策や企画をつかさどる。定数は条例で定める。

小坂市長は、合併後の調整や企業誘致などを挙げ「市長を補佐する仕事がハードになっている。できたら副市長2人を置きたい」と理解を求めた。

委員は、複数に対する考え方や2人の事務分担、県内の実態などを質問。

小坂市長は「事務分担は、おおまかに内務と外務の形を考えているが、きちんと整理したい」と答えた。報酬額は「同じ職務で差をつけるのはいかがなものか」と述べ、助役に合わせたいとした。

1月下旬縲・月に開く特別職報酬審議会で諮問し、答申を受けて、2月下旬の市議会で関係条例を提案する。

報酬額は、助役が76万8千円、収入役が68万1千円となっている。 -

伊那市消防団 参与会を発足

伊那市消防団(田畑安彦団長、1156人)は9日、高遠町・長谷村と合併により誕生した新団以前の各旧市町村の団長経験者を集め、団の活動に助言を与えることを職務とした参与会を発足した。市役所で委嘱式などがあり、会長に御子柴龍一さん、副会長に馬場市衛さんを選出した。

委嘱したのは就任の同意を得た23人。この日は、そのうち12人が出席し、田畑団長から委嘱状を受け取った。田畑団長は「地元の地理に詳しい皆さんから指導を頂くことで、災害が起きても迅速な対応ができると思う。皆さんの活躍を期待したい」と話した。

御子柴会長は「私たちの仕事は現職の皆さんを補佐し、地域住民の財産保全などを助けること。親ぼくを深めるとともに新伊那市消防団の手助けをしていきたい」と就任のあいさつをした。

参与会は、合併前、後の団長経験者が対象。今後は年2回の定例会で団幹部と親ぼくを深めながら意見交換をするほか、団行事にも参加していく。 -

はつらつ手良塾が裁判員制度の学習会

伊那市手良地区住民でつくる「はつらつ手良塾」は10日夜、09年度までに導入される「裁判員制度」の学習会を手良公民館で開いた。塾生や地区住民など約15人が集まり、新しい制度への理解を深めた=写真。

同塾で裁判に関する学習会を開くのは3回目。昨年12月には実際に刑事裁判の傍聴もしており、今回は学習会を実施。DVD(音声デジタル・ディスク)で裁判員に選ばれた場合の流れを学んだ後、長野県地方裁判所伊那支部の庶務課長・桜井郁夫さんから、裁判員制度が導入された経緯などを学んだ。

参加者からは「これまで難しい問題は専門家に任せるというのが一般的だったと思うが」などといった質問があり、それに対し桜井さんは「これまではそういう機運の中、裁判が行われてきたのは事実。その一方で国民から離れた存在となり、手続きが長期に及ぶなど、国民感情にそぐわない弊害も出てきた。裁判自体簡単とは言わないが、法律はみなさんの常識でできているもの。それを適応してもらい、判断してほしい」と呼びかけた。

はつらつ手良塾は、手良地区の60代のメンバーを中心として構成する公民館クラブ。地域には気力、体力、時間的余裕のある60代世代もおり、地域の中核的役割を担っている人も多いが、この世代は公民館活動と疎遠になりがち。そこで手良公民館は昨年、新規公民館事業として「はつらつ手良塾」を発足した。地域の課題や歴史などをテーマに、塾生らが主体的に学んでいる。 -

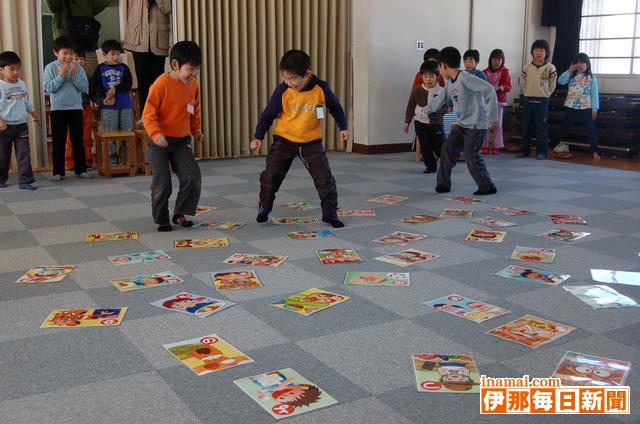

富県小学校で食育カルタ

正しい食事のあり方について学ぼう竏窒ニ11日、伊那市富県小学校の1、2年生が、「食育カルタ」に挑戦した。

同校では今年、給食週間に合わせて学年別の食育講座を開くことを決め、昨年県や食に関連するボランティアなどで発足した「上伊那食育キャラバン隊」を招いた。同キャラバン隊は、これまでも地区の公民館などから依頼を受け、食育の大切さを伝えるための情報発信をしてきたが、小学校での講座は今回が始めて。この日は、伊那保健所の清水昭子さんと県栄養士会伊那支部の富永志のぶさんが訪れ、1、2年生を対象に「食育カルタ」を実施した。

最初に、清水さんと富永さんは50音のカルタを読み上げながら食事のマナーや朝食の大切さなどを説明。その後のカルタ大会では、チームごとに分かれて対戦。1、2年生がペアとなり、先ほど学習したばかりのカルタを「はい」と元気良く取っていた。 -

伊那食品工業がくぬぎの杜を整備

伊那食品工業は、伊那市西春近の本社近くにある建設業者の旧社屋を買い取り、「くぬぎの杜(もり)」として整備した。会議などで使うほか、生涯学習の場として希望者に開放する。

敷地面積は1万1200平方メートル。2階建てで、延べ床面積は2400平方メートル。1階に海藻残さを有機肥料に野菜を作る「ぱぱ菜農園」の事務所と海藻倉庫、2階に大ホール(470平方メートル)、小ホール、会議室などを設けた。施設周辺のクヌギ林も整備した。

買収や駐車場整備を含めた改装費は約2億円。

塚越寛会長は「勉強したいという意識を持っている団塊の世代がいる。有効に使ってもらえるよう、安い料金で貸し出す」と話している。

すでに絵画教室の申し込みが入っている。

問い合わせは、伊那食品の総務(TEL78・1121)へ。 -

小学校のスキー・スノボ教室始まる 富小一番乗り

伊那市の富県小学校の3竏・年生(98人)を対象としたスキー・スノーボード教室が11日、同市西春近の中央道伊那スキーリゾートであった。児童たちは晴天の中、笑い声を響かせながらシュプールを繰り返し描きながら楽しんだ。

市内の小学校の中で今シーズン、最も早く教室を開いた。3・4年生は全員がスキーを、5・6年生はスキーと4年前から取り入れたスノーボードのいずれかを選んで技術の取得を目指した。

教室は、個々の能力に応じて12グループに分かれ、同スキー場のインストラクターが指導。初心者はブーツの履き方、スキー板をハの字にして滑る「プルークボーゲン」などを学んだ。

半日も立つと全員がリフトに乗って、約1キロのゲレンデを滑り下りるほど上達。児童らは、何度も転び雪の感触を味わいながら思い思いに滑降を満喫した。 -

「伊那スキークラブ」会員を募集

伊那市を中心としたスキー・スノーボード愛好者でつくる「伊那スキークラブ」(田口正彦会長、220人)は、クラブ員を募集している。10日夜、同市西春近の中央道伊那スキーリゾートで始まった、クラブ員対象の技術研修会への参加も呼び掛けている。

本年で53年目を迎える伝統あるスキークラブ。クラブ員は、中学生や定年退職した70歳代の高齢者など幅広い世代の愛好者でつくる。技術向上のみならず、仲間作りを目的にクラブ員を幅広く募集。技術研修会への体験参加(無料)も受け付けている。

技術研修会は年間行事の一環で、3月7日までの計8回を予定。技術検定の資格取得や各種大会へ出場を目指す人、初心者などを対象としている。スキー、スノーボードの滑走技術の習得のため、メンバーの中の指導有資格者らを講師に、レベル別のグループをつくり夜間、講習会を開いている。

クラブの年会費は4千円、入会金は3千円。入会すると、各連盟主催の大会へ出場できるという。田口会長は「昔、スキーをやっていた団塊世代の人たちが退職後の趣味として、また始めてみるのもいいと思う」と話している。

10日夜、中央道伊那スキーリゾートで始まったクラブ員の技術研修会 -

第21回伊那消防組合職員意見発表会

第21回伊那消防組合職員意見発表会は11日、箕輪町文化センターであり、同組合管内の4消防署から7人が出場し、日ごろの消防、救助活動などを題材に肌で感じたことなどを発表した。伊那消防組合消防本部の主催。

箕輪消防署の荻原大輔消防士(25)が「

OVER THE BORDER縲恪窓ォを越えて縲怐vと題した意見発表で最優秀賞を獲得。優秀賞は、伊那消防署の下倉剛雄消防士(25)、高遠消防署の伊藤政史消防副士長(32)が選ばれた。

入署して2年目の荻原消防士は、昨年の7月豪雨災害で体験した、管轄に縛られた活動のもどかしさを訴えた。「各消防本部、市町村で複雑な事情があると思うが新人の私だからこそ素朴に持つ疑問。すぐそばで困っている人がいれば手を貸してあげたい」とした。

現在、国、県が進めている消防の広域化を図れば、管轄を越えて活動ができる竏窒ニ制度改正を熱望。「東海地震では伊那谷に被害が出ると予想される今だからこそ、私は提案したい。救う命に国境はないと確信している」と強調した。

最優秀賞者の荻原消防士は、県内の14消防本部の代表者が集まる県消防職員意見発表会(2月8日、伊那市)に出場。「初めての出場となるが自分の意見を大きな声で伝えたい」と意気込みを語った。 -

春を告げる素朴な花、プリムラ

ラテン語で「最初の」という意味を持つプリムラ、ほかの花に先駆けて春一番に咲く「報春花」、プリムラ属は北半球を中心に500種類以上が自生し、様々な園芸種が作出されている。今回は最もポピュラーなイギリス生まれのポリアンサ、中国原産のマラコイデス、オプコニカについて、伊那市東春近の導楽園の酒井富貴社長と、伊那種苗園の酒井信社長にお聞きした(大口国江)。

##(中見出し)

ジュリアン、ポリアンサを37万鉢栽培する導楽園、育種にも意欲的

伊那市東春近の天竜河畔に白く輝く7連棟のガラス温室、11棟のビニールハウスが続く。ジュリアン30万鉢をはじめ、バラ咲き、蛇の目咲きなどポリアン系37万鉢を栽培する。早生系のジュリアン、ポリアンサの出荷がほぼ終り、新春から中輪系バラ咲きや、蛇の目咲きの新品種ジュエリーオブクイーンの出荷が始まった。

同園のプリムラ栽培歴は長い、先代、酒井幸保さん(現社長の夫)の時から、すでに30年余。自家採りの種を5月下旬縲・月にプラグにまく。種は好光性のため、覆土しない。1週間位で発芽する。7月中旬、本葉2、3枚で6センチポットに移植。11月中旬から小輪で耐寒性に優れたジュリアンがポッとひとつ、続いて、ポッポッと咲き、やがて何万鉢もワッと咲く。花が4、5輪咲いた鉢から、名古屋や関東方面に出荷する。12月になると、大輪のポリアンサも咲き出す。

出荷作業は枯れ葉や花を取り、形を整え、ジュリアンは1ケースに24個、パッと目立つ黄色を中心に、ピンク、赤、紫と色をそろえ、彩りよく並べる。中・大輪系は1ケース20鉢を並べる。

出荷作業が1段落すると、種採り作業に移る。プリムラは自家交配しない。雌しべが高いところにあり、雄しべが低いところにある。遠すぎて実を結ばない可哀想な花。そこで人工受粉し、様々な花を作出する。「気に入った花やきれいな花を選び、他の株の花粉をつけて、交配し育種している」。

黄色に赤の縁取りのある花を先代の幸保さんの「幸」と現社長の富貴さんの「貴」を組み合わせて名付けた「幸貴」。ピンクからオレンジと色の変化が楽しめる「暁」の2種類を育種し、品種登録出願中である。

3代目を継ぐ大さんも育種に熱心で、突然変異の中から花弁が細く、日本桜草の雰囲気を持つ花や、筒咲き、絞り咲きなど、特徴ある花を選び、だれも見たことにない新しい花づくりをしている。大さんが作出した新品種もまもなくデビューする。

##(中見だし)

苗生産とマラコイデス、オプコニカを栽培する伊那種苗園

広域農道沿いに広がる東春近木裏原に、一風変わった角型ハウスの一群がある。標高が高く、夏涼しい同園は、プリムラの苗栽培の適地で、暖地からの委託で50万本生産する。鉢花で出荷するのはジュリアン2万鉢、マラコイデス3万鉢、オプコニカ2千鉢と少ない。

マラコイディス

小さな花を密集させる繊細な姿が愛される。自家採りの種を6月に蒔き、12月から咲き始め、1月から出荷が始まった。ピンクの濃淡を中心に、白、赤、紫と多彩。縁取りのある「蛇の目」も各色そろう。

ボリウムを普通のマラコイデスの5分の1以下と、コンパクトにした「ポシェット」もある。従来はピンクの濃淡の2種類しか無かったが、同園で、マラコイデスの中から、かちっとまとまったものを選別し、赤、紫、蛇の目など5種類を作出した。「場所を取らず、どこにも置ける小ささ、かわいらしさで人気がある。マラコイデスは過湿にすると、灰色カビ病が発生する。鉢土が乾いたら、たっぷり水をやるといい。5月頃まで楽しめる」。

オプコニカ

葉裏の毛に「プリミン」という毒素を分泌する品種もあり、かぶれる人もいるから注意が必要。白から濃紫、または真紅にと、鮮やかな花色の変化、6カ月も咲き続け寿命の長さから、根強いファンもいる。「直接触らず、手袋をはめて作業をするといい」とか。

このほか、くすんだ葉色、シックで可れんな花「シネンシス」もプリムラの仲間、これから咲き始める。 -

聞こえるニュースボックス、07年度導入を目指し準備が進む

伊那市は、ブロードバンドを活用した音声情報配信システム「きこえるニュースボックス」の07年度導入を目指し、着々と準備を進めている。点字や録音テープから日常情報を得ている視覚障害者に、よりタイムリーな日常情報を提供するために開発を進めてきたもので、機械は3月までには完成したいとしている。

担当職員は「実証実験で使っていただいたのは10人という少ない人数なので、なるべく多くの人に受け入れてもらえるような体系を確立していきたいと考えている」と話す。 聞こえるニュースボックスは、配信された文章情報をシステムが音声化し、それを利用者へと配信することで迅速な情報提供を実現したもの。利用者は、多数のコンテンツから自分が必要とする情報を選び、子機で音声情報を聞くことができるようになっている。

昨年の2縲・月に実施した実証実験では「緊急医情報が聞けてよかった」「迅速に聞ける地元の情報が楽しみだった」などといった喜びの反響があった反面、「操作の仕方をもっと簡単にしてほしい」「お悔やみ情報やゴミ収集日の情報を入れてほしい」「コンテンツを充実させてほしい」など、さまざまな要望もあり、この1年を改良期間としてきた。

今後は利用料の設定やコンテンツの運営方法などを検討していく。 -

高遠北小で書き初め展示

伊那市高遠町の高遠北小学校(宇治正隆校長、62人)は10日、授業で書道を習っている3年生以上が、年末年始休業中に仕上げた書き初めの作品を各教室の廊下へ展示した。19日まで。

3年生は「はつゆめ」、4年生は「はるの光」、5年生は「創造する心」、6年生は「希望の春」の文字が冬休みの課題。それぞれ、今年の願いを込めた力作を並べている。

3年生は、今年度4月から毛筆習字の学習を開始。事前に授業で書く文字を学び、児童11人が休み中、自宅で練習した。短期間の休みで上達した子どももいて「練習の成果が出ている」と担任の宮島優子教諭は評価する。

宇津真気君(9つ)は、学校でもらった習字紙だけでは足りないほど練習した。「『め』の文字のバランスに苦労した。おかあさんに教えてもらいながら10枚以上練習した」と、満足いく出来映えに照れ笑いを見せていた。 -

伊那消防組合06年の火災状況

伊那消防組合は06年に管内で発生した火災状況をまとめた。火災件数84件(前年比8件減)、死者3人(同5人減)、負傷者6人(同1人増)、被害総額1億6700万8千円(同2275万6千円増)。「放火・放火の疑い」は前年に比べて1件増の16件で、枯れ草火災が例年より増え、半数を占めたという。

内訳は「建物」43件(同2件減)、「その他(廃材・土手焼き)」31件(同4件減)、「林野」が5件(同1件減)、「車両」が5件(同1件減)。焼損面積は、建物2308平方メートル、林野20・9アール、車両5台。焼損棟数は全焼17棟など計53棟で34世帯、81人が被災した。

原因は、「放火・放火の疑い」(16件)、「たき火」(12件)、「火遊び」(6件)、「電気機器」(6件)の順で多い。

市町村別の火災発生数は、3市町村合併に伴い前年比4件増の伊那市47件(高遠町5件、長谷0件)のほか、辰野町が1件増の11件。箕輪町は同数の14件、南箕輪村は前年2番目に多い件数だったが6件減の12件だった。

同消防組合によると05年現在、全国的に見て出火原因は、「放火」が8年連続の上位で、火災件数の3割を占めるという。署員は放火予防対策として、家の周りを整理整とんしたり、センサーライトを設置したりするだけで効果があると呼び掛けている。

死者1人を出した伊那市高遠山室の住宅火災(昨年12月6日)

281/(水)