-

伊那中央病院で火災の防災訓練

伊那市の伊那中央病院で今日、新入職員などを対象にした防災訓練が行われました。 防災訓練には、新入職員や移動職員約50人が参加しました。 初めに消火器を使った訓練が行われ、参加者は4人ずつ消火剤の代わりに水道水が入った消火器で火に見立てた的に水をかけていきました。 消火器を使った訓練が終わると屋内消火栓を使った訓練が行われました。 消火栓からホースを伸ばし、一人ずつ水の出し方を確認しながら放水作業を行いました。 伊那中央病院では、毎年春と秋に防災訓練を行っています。 訓練を指導した伊那消防署の塩原正美さんは、「一番有効な初期消火の方法を知ってもらい、日頃から防災意識を高めてほしい」と話していました。

-

中尾歌舞伎 29日の定演に向け稽古

中尾歌舞伎保存会の春季定期公演が29日に行われます。 本番を間近にひかえ会員らは稽古に熱が入っています。 26日は伊那市長谷の中尾座で稽古が行われました。 今回の演目は「人情噺 文七元結(にんじょうばなし ぶんしちもっとい)」です。 ばくち好きの男、長兵衛とその娘で父の借金を返すために身売りするお久など江戸時代の町民の気質と人情が表現されています。 中尾歌舞伎は江戸時代にはじまり地域の人たちにより、伝えられていましたが、太平洋戦争で一旦途絶えてしまいました。 しかし地元の若者が昭和61年に復活させ平成18年に伊那市無形民俗文化財に指定されています。 中尾歌舞伎の春季定期公演は今月29日金曜日、午後1時30分から伊那市長谷の中尾座で行われます。 伊那ケーブルテレビでは公演の模様を122チャンネルで生中継します。

-

伊那ケーブルが南信工科短大に時計寄贈

伊那市西町の伊那ケーブルテレビジョン株式会社は、南箕輪村の南信工科短期大学校に、屋外のポール時計を寄贈しました。 27日は、伊那ケーブルテレビジョンの向山賢悟社長らが、南信工科短大を訪れ贈呈式が行われました。 伊那ケーブルテレビジョン㈱は局舎から加入世帯までの全てを光化するFTTH化工事を4月から始めています。 その資金の一部2億円を八十二銀行から借り入れる際、「地方創生応援私募債」を活用しています。 この私募債は、八十二銀行が引き受け手数料を優遇し、その優遇分で、私募債を活用した企業が地域の学校などに物品を寄贈するというものです。 伊那ケーブルテレビでは、地域の若手技術者を育てる南信工科短大に40万円相当の時計を贈ることにしました。 向山社長は、「ものづくりのスペシャリストを育成する南信工科短大は地域の宝。身近なメディアとして、地域を応援していきたい」と挨拶しました。 大石修治校長は、「いただいた時計が学校の歴史を刻々と刻んでいる。人材育成、産業振興で地域に貢献したい。今後も支援をお願いしたい」と話していました。

-

狐島・池上さん宅 藤の花見ごろ

伊那市狐島の池上 晃さん宅の藤が見ごろを迎えています。 上伊那医師会館前の池上さん宅の庭に植えられた藤は現在見ごろとなっています。 花が好きな池上さんが、5~6年ほど前に植えて手をかけてきました。 池上さんの愛犬・黒柴の「翼」も、花の下でくつろいでいました。 藤は、連休明けまで楽しめるということです。

-

ふくじゅ園利用者招きお花見

伊那市の西春近自治協議会などは、地元のデイサービスセンター春富ふくじゅ園のお年寄りを招き、お花見を、27日行いました。 お花見は、西春近自治協議会などが250本の桜を植樹するなど整備している細ケ谷グラウンド近くの伊那スキーリゾートで行われました。 ふくじゅ園のお年寄り17人ほどが招かれ、マジックショーや笛の演奏などを楽しみました。 笛は、伊那市で生まれた木の楽器「ユカイナ」です。西春近の民生委員も混ざって曲を演奏し、参加者が口ずさんでいました。 また、10月に御柱祭が行われる西春近諏訪形の木遣り班がアトラクションを行いました。 一人一人が木遣りを披露すると、お年寄りも一緒に手をあげて声をかけていました。

-

伊那公民館すべての工事が終了

老朽化に伴い建設された伊那公民館のすべての工事が終わり26日、竣工式が行われました。 伊那公民館は去年10月に完成し、すでに利用が始まっています。 開館以降、旧伊那公民館をとり壊し、車86台が駐車できるスペースを整備しました。 また、屋根には太陽光パネルを設置し、一部の電気をまかないます。 講堂で開かれた竣工式には、市の関係者や建設業者など70人が出席しました。 式の中で、白鳥孝伊那市長は「市内のいくつかある公民館の中でも中心の公民館。子供からお年寄りまで世代を越えたふれあいの場になってほしい」と話していました。 他に、伊那市坂下出身の彫刻家で平成8年に84歳で亡くなった中村喜平さんのブロンズ像「陽」の序幕式が行われました。 この作品は、昭和36年に日展で特選を受賞したもので、旧市民会館に設置されていました。 今回、伊那公民館の改築場所が市民会館跡地だったことから改築記念に再び設置しました。 26日は、中村喜平さんの遺族が訪れ、次男の中村眞一さんは「再び新しい公民館の前に建てられたことは大変うれしいです」と話していました。

-

ローメン春まつり29日に

伊那名物のローメンで地域を元気にしようと、伊那市役所駐車場でローメン春まつりが29日に行われます。 地域振興を目的に伊那ローメンズクラブが行うもので、今年で5回目となります。 まつりでは、焼きそば風とスープ風のローメンを一杯500円で提供します。 信州プロレスやアイドルグループ、パラレルドリームによるステージも企画しています。 この他、午前と午後の2回に分けて景品が当たる宝投げも予定しています。 日本料理あすなろや四方路など加盟店で、6月30日まで使えるチケットを1000円で販売していて わたあめなどの無料引換券がついています。 ローメン春まつりは29日の午前10時から伊那市役所駐車場で行われます。

-

伊那地域定住自立圏共生ビジョン策定へ

伊那市、箕輪町、南箕輪村が相互に連携して定住人口の確保や地域活性化について協議する、伊那地域定住自立圏共生ビジョン協議会が26日発足しました。 協議会は、伊那市、箕輪町、南箕輪村が連携し将来にわたって活力ある地域づくりを進めて行こうと発足しました。 定住自立圏は人口定着を進めるため3市町村が連携し圏域全体で必要な生活機能を確保し定住の受け皿を形成するものです。 定住自立圏が形成されると国から有利な財政支援を受けることができます。 委員は3市町村の住民代表や商工団体、交通機関関係者など20人で構成されていて任期は2年です。 会長には、伊那市区長会長会会長の山岸康弘さんが選任され伊那地域定住自立圏連絡協議会会長の白鳥孝伊那市長が共生ビジョン策定について諮問しました。 伊那市では去年6月に伊那地域定住自立圏形成に向けた「中心市宣言」を行い、今年1月には箕輪町、南箕輪村と連携に向けた協定を締結しました。 協定に基づき空き家の利活用や地域公共交通、人材育成の3つを柱に今後、5年間のビジョンを策定します。 また、子育てについても協議する他、パブリックコメントを募り今年7月をめどに、白鳥市長に答申する予定です。

-

伸和コントロールズ新入社員研修

伊那市高遠町に事業所がある伸和コントロールズ株式会社は伊那谷の地域の歴史や情報を紹介するアプリ「高遠ぶらり」を使って26日に新入社員研修を行いました。 新入社員研修には、県内外の事業所から19人が参加し、市街地や進徳館などを見て回りました。 ガイドを務めたのは、高遠郷土研究会の北原紀孝会長と、高遠町図書館の諸田和幸さんです。 参加者は、タブレットやスマートフォンで「高遠ぶらり」の情報を見ながら説明を聞いていました。 「高遠ぶらり」は伊那図書館や高遠町図書館などで作る高遠ぶらり制作委員会が提供する地域の歴史や情報を紹介するアプリです。 これまで一般の観光案内などでは使われていましたが、企業の研修会で活用されるのは初めてです。 アプリを使ってガイドを務めた諸田さんは「これからも要望があれば研修会などに参加して地域振興に役立てていきたい。」と話していました。

-

第45回日本画県展

長野県日本画会が主催する「第45回日本画県展」が26日から伊那市の伊那文化会館で始まりました。 会場には、長野県日本画会の会員の作品や一般公募の作品の中から選ばれた74点が展示されています。 伊那支部からは9人の作品が入選しました。 その中で伊那市高遠町の鈴木岬さんの作品「雪峠」が信濃毎日新聞社賞に選ばれました。 伊那市手良の竹内美幸さんの作品「初霜」が北野美術館賞に選ばれました。 ある会員は、「日本画を描く人が減ってきている。ぜひいろんな世代の人に来てもらって日本画特有の色使いなどを見て欲しい。」と話していました。 第45回日本画県展は30日まで伊那文化会館で開かれています。

-

東部中学校 信州型コミュニティースクール発足

伊那市の東部中学校で22日、地域・生徒・保護者が一体となって学校づくりをすすめる「信州型コミュニティースクール」の発足会が開かれました。 発足会には、東部中の生徒とボランティア支援員19人が出席しました。 東部中学校は、県がすすめる信州型コミュニティースクールで、市内で唯一中学校のモデル校として2年前に指定されました。 信州型コミュニティースクールは、地域・学校・保護者が一体となって学校づくりを進めるもので、東部中では、読み聞かせや食育、部活動などの6分野で地域の人が支援員として配置されます。 地域コーディネーターの武田登さんは「地域の人も皆さんの人生の先輩です。様々な人と触れ合い体験しながら部活動や学力向上の指導を受けてください」と話しました。 生徒会長の城倉優雅さんは「受験生としてとても心強く思います。常に感謝の気持ちを忘れずに勉強や部活動を頑張りたいです」と話していました。

-

南アルプス ニホンジカ捕獲頭数494頭減少

昨年度の南アルプスでのニホンジカの捕獲頭数は、前年度より494頭少ない871頭でした。 南信森林管理署によりますと、「捕獲の効果は出ていると思われるが、引き続き進めていく必要がある」としています。 南信森林管理署の発表によりますと、昨年度南アルプスで捕獲したニホンジカの頭数は、前年度より494頭少ない871頭でした。 八ヶ岳では883頭、霧ヶ峰では535頭で、合計で前年度より1,182頭少ない2,289頭でした。 捕獲は、森林管理署の職員や、南アルプス食害対策協議会が委託した猟友会などが行いました。 南信森林管理署によりますと、これまでの捕獲や降雪の影響でニホンジカの頭数が減っていることや、捕獲に警戒し人前に出てこなくなったことが捕獲頭数の減少につながったとしています。 南信森林管理署では「捕獲の効果は出てきていると思われるが、奥地へ移動しているとも考えられる。手を緩めることなく続けていく必要がある」としています。

-

穴澤さんの写真 林道バスに掲載

南アルプスジオパーク認定ガイドなどとして活動し、去年亡くなった穴澤辰幸さんの写真が掲載された林道バスの新車が25日、お披露目されました。 バスの側面には、生前穴澤さんが撮影したライチョウの写真が、背面には仙水峠からみた東駒ヶ岳の写真が掲載されています。 穴澤さんは、伊那市長谷出身で、南アルプスの魅力の発信や、ニホンジカの食害対策など幅広く活動していました。 林道バスを管理する伊那市では、南アルプスの為に尽力した穴澤さんを供養しようと写真を掲載する事にしました。

-

春山シーズン到来 南アルプル北部開山祭

いよいよ春山シーズンの到来です。南アルプスの登山者や観光客の安全を祈願する南アルプス北部開山祭が25日、伊那市長谷の歌宿で行われました。 開山祭には、市や山岳関係者らおよそ50人が出席しました。 伊那市は、春山シーズンの幕開けを山岳愛好者にPRしようと標高1,680メートルの歌宿で毎年式典を行っています。 式で白鳥孝市長は「山に親しみ恩恵に感謝し、全国に南アルプスの自然を発信していきたいです」と挨拶しました。 開山祭では、市役所の職員などでつくるイーナちゃんカルテットが弦楽四重奏を披露しました。

-

元青年海外協力隊橋本さん講演会

元青年海外協力隊のメンバーでシリアに派遣されていた橋本幸江さんの講演会が、19日に伊那市のいなっせで開かれました。 講師を務めた橋本さんは現在46歳で飯田養護学校の教諭です。 平成14年から1年8か月の間シリアに派遣され、現地で知的障害者の指導に当たってきました。 講演では「シリアで出会った人々と生活」をテーマに、イスラム教徒の断食の時の町や礼拝堂の様子、一夫多妻制であることなど文化の違いについて紹介しました。 橋本さんは、「シリアは親日国で出会った人達みんなに親切にしてもらった。向こうでの生活を通して、日本の素晴らしさを再認識し、日本人であることへの誇りが生まれた」と話していました。 講演会はまほらいな市民大学の講座の一環で開かれ、およそ120人が話を聞きました。

-

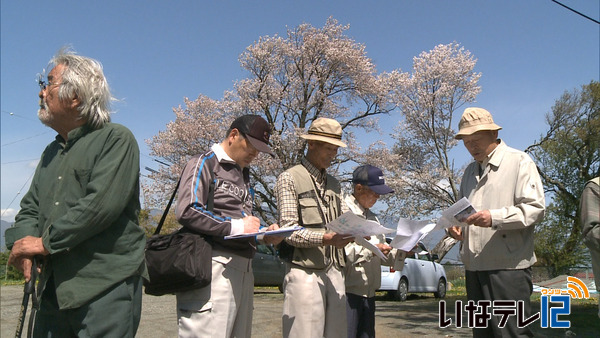

井月吟行マップを使い富県を吟行

3月に完成した、俳人井上井月の井月吟行マップ「春の伊那路」を使った吟行が23日、伊那市富県で行われました。 23日は地域住民5人が参加し、吟行マップに沿って8キロのコースを歩きました。 富県の真菰(まこも)が池跡では、参加者が「春風にゆられ吟行真菰(まこ)の石」、「残雪の水を入れたや真菰(まこも)ヶ池(いけ)」 などと詠んでいました。 吟行は有志でつくる富県ぶらり吟行実行委員会が初めて行ったものです。 井月吟行マップは、伊那市教育委員会と千両千両井月さんまつり実行委員会が制作したもので、去年の「夏の伊那路」に続いて2作目です。 春は富県と笠原のコースがあり、井月が立ち寄った場所や、地域の見どころが紹介されています。 実行委員会では、今後もマップを使って吟行のできる俳句の里をつくっていきたいとしています。

-

上伊那トップを切って手良で田植え始まる

上伊那地域で毎年早い時期に田植えをしている伊那市手良の㈱中坪ノーサンは、24日上伊那のトップを切って田植えを行いました。 24日は㈱中坪ノーサン代表の登内美穂さんが田植え機を操っていました。 中坪ノーサンでは、手良で担い手がいなくなった田んぼなどを借りて米を栽培していています。 毎年上伊那ではいち早く、4月下旬から田植えをしていて今年は去年より2日早まりました。 28ヘクタール、およそ350枚の田んぼで、コシヒカリともち米のこがねもちという品種を作っています。 もみまきは3月24日に行い、今年は陽気もよく順調に生育しているということです。 中坪ノーサンの田植えは、6月10日頃まで続きます。

-

全国植樹祭の一環で貝沼区有林に千本の苗木植樹

6月5日に県内各地で行われる全国植樹祭の一環で、24日伊那市富県貝沼の住民が、区有林に1000本の苗木を植えました。 24日は区民およそ50人が参加し、富県貝沼の「栗小屋」と呼ばれる場所に、ナラとクリの苗木1000本を植樹しました。 縦1メートル、横2メートルの間隔で苗木を植えていきます。 貝沼区では、「植えて・育て・利用する」という植樹祭の理念に賛同し、今回植樹を行いました。 苗木は、県から無料で提供されたもので、去年の夏から育ててきました。 この場所は今後きのこ山として整備していく計画で、きのこの生育を妨げるとされるカラマツからの樹種転換のために行いました。 今後は、住民が下草刈りなどに取り組むということです。

-

「上伊那から甲子園の会」発足

上伊那地域の高校から甲子園出場を目指す「上伊那から甲子園の会」が23日発足しました。 23日は、上伊那の中学高校の野球部顧問、リトルシニアの指導者、企業や行政から発起人となる15人が伊那市内に集まり、「上伊那から甲子園の会」が発足しました。 会長には伊那ケーブルテレビジョン取締役会長の向山公人さんが選ばれました。 向山さんは「高校野球を地域として支援し、一緒に目的達成を図っていきたい」と話していました。 今後は、オフシーズンに中学校の野球部が高校の部活を体験する「野球部体験ツアー」や、幼児、小学校低学年向けの野球の体験会、県外の公立強豪校の視察などを行う予定です。 会は、地域の野球組織を一体化し連携を強化していこうと発足しました。 上伊那の高校の甲子園出場は昭和36年の伊那北高校が最後だということです。

-

上伊那招魂社例祭で金管演奏を初めて奉納

戦争で亡くなったおよそ5700柱の霊を慰める上伊那招魂社の例祭が、23日行われ、今年は初めてブラスバンドの演奏が奉納されました。 演奏したのは、伊那市を中心に活動する吹奏楽団「伊那楽友協会」のメンバー7人です。 上伊那招魂社の神社関係者に伊那楽友協会のメンバーと知り合いがいて、演奏を依頼したところ奉納することになりました。 上伊那招魂社は、明治40年に建立され、毎年この時期に戦没者の慰霊と世界平和を祈る例祭を行っています。 明治10年に起きた西南戦争から太平洋戦争までに亡くなった上伊那出身の戦没者5,789柱の霊が祀られています。 23日は、信濃の国やふるさとの他、終戦までの間第二の国歌として歌われたとされる軍歌「海行かば」を演奏しました。 演奏の後神事が行われ、遺族およそ100人が参列し戦没者の冥福を祈りました。 神事では、たばこや酒、団子など英霊が好んだであろうとされる嗜好品が供えられた他、玉串が奉納されました。 伊藤光宣宮司は、「今の日本のような平和な世の中があるのは大勢の英霊のおかげ。上伊那招魂社の例祭はどんなことがあっても続けていきたい」と話していました。

-

女子中学生ソフトボール大会 伊那で開催

競技力向上を目的とした中学生女子ソフトボール部の大会「第4回い~なチャレンジカップ研修大会」が、23日と24日の2日間の日程で始まりました。 大会には、2日間で14チームが参加します。 県内のチームの他に、県外の強豪チーム3チームも出場しています。 大会は、冬場の体力づくりを終えたそれぞれチームにとっての本格的な対外試合の場にしようと、県ソフトボール協会が開いているものです。 上伊那からは、伊那中学校と東部中学校が出場しています。 このうち伊那中学校は、2、3年生合わせて7人のため、他校から選手を借りて出場していました。 試合は、県ソフトボール協会が運営するクラブチーム相手に一方的な展開となりましたが、諦めずプレーしていました。 県ソフトボール協会では、「勝ことは目的ではなく目標だ。チームメートと1つのボールを追うことで助け合う気持ちを覚えてほしい」と話していました。

-

ひとり親家庭の学習を支援 5月7日から伊那公民館で

伊那市内の父子・母子家庭の親子でつくる「伊那市ひとり親家庭福祉会」は、昨年度から行っているひとり親家庭のこどもを対象にした学習支援事業に今年度も取り組みます。 23日は、事業についての説明会が伊那公民館で開かれました。 会では、昨年度から県の委託を受けてひとり親家庭の小学校高学年から中学3年生までの児童と生徒に対し、教員OBなどのボランティアが学習支援を行っています。 昨年度は12回開催し、延べ100人の児童と生徒が受講しました。 今年度は、開催日数を倍の24回に増やし、高校受験を控える中学3年生に対しては5教科の受験対策を個別に行います。 学習支援は、伊那市以外の市町村からも受講することができます。 毎週土曜日の午後3時から5時までの2時間で、場所は伊那公民館、料金は無料です。 今年度は来月7日土曜日から実施します。 (問い合わせ 牧田会長090-3340-7773)

-

交通死亡事故ゼロ200日で伊那市に顕彰

去年8月以降、交通死亡事故ゼロ200日を達成した伊那市に、県交通安全運動推進本部顕彰が、20日に贈られました。 伊那合同庁舎で伝達式が行われ、伊那市の林俊宏副市長に表彰状が手渡されました。 伊那市では、去年8月8日の荒井の事故以降、死亡事故はなく交通死亡事故ゼロ200日を達成しました。 伊那市では高齢者の事故防止を図るため、高齢ドライバーが運転免許証を自主返納する際の手数料の補助を今年度から始めました。また、返納した高齢者が公共交通を利用する場合に割引を行う制度を今後実施する計画です。 林副市長は「市民の皆さんと協力して、死亡事故ゼロを一日でも長く続けていきたい」と話していました。 伊那市が200日達成で顕彰を受けるのは、平成18年、21年、26年に続いて4回目です。

-

長谷小学校 1年生と友達になる会

伊那市長谷の長谷小学校で22日、1年生と友だちになる会が開かれました。 今年度、長谷小学校には12人が入学しました。 6年生の児童会を中心に2週間程前から会の計画を立ててきました。 始めに、1年生の自己紹介が行われ、「長谷小学校では勉強や歌を頑張りたい」など、1人ずつ抱負を発表しました。 その後、学校に関するクイズや、フラフープを使ったゲームなどが行われました。 酒井謙一校長は「長谷小学校には楽しいことがいっぱいあります。早く全校のみんなと仲良くなって楽しい学校生活を送りましょう」と一年生に呼びかけました。 長谷小学校では、5月に全校児童が参加するよもぎ採りが行われる予定です。

-

伊那中央ロータリークラブが3団体に助成金贈呈

伊那中央ロータリークラブは信州大学農学部の留学生を支援している信州農林科学振興会など3団体に助成金を贈呈しました。 助成金は19日に伊那市内で開かれた創立記念例会で贈呈されました。 伊那中央ロータリークラブは昭和62年に発足し、国際交流や、青少年活動の支援などの社会奉仕活動を行っています。 記念例会では、信州農林科学振興会へ42万円、ボランティア活動などをしている伊那西高校インターアクトクラブへ20万円、アルプスい~なちゃんソフトボールクラブへ5万円の助成金が贈られました。 伊那中央ロータリークラブの中川博夫会長は「活動を続けていけるのは、地元の皆さんの協力のおかげ。奉仕事業を拡大できるようこれからも取り組んでいきたい」と話していました。

-

華道家元池坊伊那支部創立70周年記念花展

華道家元池坊の伊那支部創立70周年を記念した花展が22日から伊那市の伊那商工会館で始まりました。 会場には伊那支部の会員の作品115点が展示されています。 「立花砂之物」というこの作品は、桜やつつじ、祝い事の時に用いる松などを使い、伊那谷の春の風景を表現しています。 池坊伊那支部は昭和22年に発足し今年創立70周年を迎え、上伊那におよそ400人の会員がいます。 展示初日の今日はたくさんの人が会場を訪れ作品を鑑賞していました。 華道家元池坊伊那支部創立70周年記念花展は25日まで伊那市の伊那商工会館で開かれています。 なお、24日からは作品が入れ替わり、前後半合わせて230点の作品が展示されます。

-

運転免許証の自主返納者対象に割引制度導入

伊那市地域公共交通協議会が22日伊那市役所で開かれ、運転免許証を自主返納した人を対象に関係費用を補助するとともに市街地循環バスなどの運賃を半額とする割引制度を導入することが承認されました。 伊那市では65歳以上で運転免許証を自主返納し運転経歴証明証を取得した人を対象に市街地循環バスなどを利用した際、運賃の5割引で乗車できる制度を導入します。 対象は伊那市地域公共交通協議会が運行委託するバスやタクシーなどで6月1日からサービスが始まります。 また関係費用として1人1回に限り今年度から3000円を補助するとしています。伊那市では割引制度の実施により運転免許証の自主返納を促進するとともに高齢者が自動車を運転することによる事故防止につなげていきたいとしています。

-

ルビコン株式会社の新社長に登内信太郎氏

電解コンデンサーの販売を主力とする伊那市のルビコン株式会社は創業者の登内英夫会長の孫で取締役専務の登内信太郎さんを社長とする人事を22日発表しました。 登内信太郎さんは昭和55年11月11日生まれの35歳です。 北海道大学工学部を卒業し平成18年に技術開発者としてルビコンに入社しました。 取締役専務執行役員などを経て21日付けで代表取締役社長に就きました。 これまで社長だった勝山修一さんはファイナンシャルアドバイザーとなり資金調達などの財務面より経営陣をサポートしていきます。 ルビコンでは新社長について経営環境が受注競争や価格競争など厳しくなるなか新しい視点と若い感性に加え会社の歴史を熟知したリーダーに相応しい人物だとしています。

-

市議会総務委が体育施設に提言

伊那市議会総務委員会は、市内の体育施設の在り方、方向性について、伊那市と市教育委員会に、20日提言しました。 この日は、市議会総務委員会が、白鳥孝市長と、北原秀樹教育長に提言を行いました。 市議会総務委員会では、数回にわたり施設を視察し、重点的、または、問題があると思われる施設について提言をまとめました。 提言で問題があるとされた施設は次の通りです。 ●長谷の宿泊施設入野谷隣にある伊那里体育館は、利用者が少ないため市営から外し、民間委託を検討すべき。 ●高遠町小原の河南グラウンドは、ほとんど活用されていないにも関わらず年間200万円の借地料が支払われている点について検討すべき。 ●遠照寺そばにある三義グラウンドについては、ドクターヘリの離発着場として位置づけされていて、存続すべきだが、借地料の点で検討すべきとしています。 ●市民プールの50メートルプールは機能しておらず廃止もやむを得ない。 ●高遠スポーツ公園プールは、ろ過機が寿命を迎えつつあり、今後については地域協議会も含め検討を重ねるべきとしています。 そのほかに重要な施設として、●伊那市民体育館●高遠スポーツ公園文化体育館●陸上競技場●市営・県営野球場●テニスコートをあげ、これらについては、必要があれば改修して存続を図っていくべきとしました。 提言を受けて白鳥市長は、「1つ1つ精査いただきありがたい。無駄をなくすために、できることはすぐに手を打ちたい」と話していました。

-

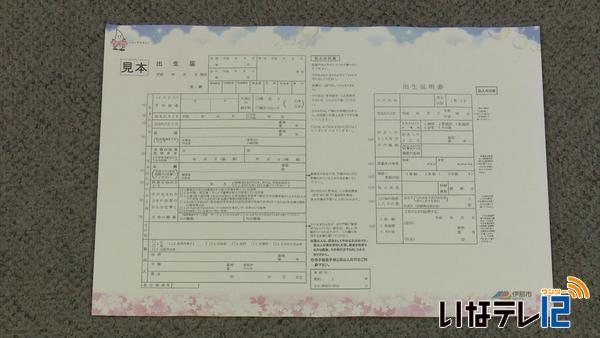

伊那市オリジナル出生届

伊那市は県内の自治体では初めてとなる市独自の出生届をつくりました。 今月下旬から利用できるようになるという事です。 市独自の出生届です。 人生の節目を祝おうと作成しました。 父親や母親の喜びを空で、赤ちゃんのかわいらしさを桜で表現しました。 伊那市の伊那中央病院と菜の花マタニティークリニックで配布される他、伊那市のホームページからもダウンロードできます。 この他に、名前の由来や生まれた時の手形などを記録できる専用の用紙もつくりました。 市では「子供の誕生や父親や母親になった記念として、多くの人に使ってもらえればうれしいです」と話していました。

298/(金)