-

箕輪町消防団 ポンプ車操法の部で県大会へ

上伊那消防ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が18日、伊那市の富士塚運動公園で開かれ、ポンプ車操法の部で箕輪町が県大会出場を決めた。

大会には、上伊那8市町村の消防団の代表が出場した。

競技はポンプ車操法、小型ポンプ操法、ラッパ吹奏の3種目。

選手たちは、日頃の練習の成果を存分に発揮し、優勝目指して競技に臨んでいた。

大会の結果、優勝はポンプ車操法の部は箕輪町、小型ポンプ操法の部は辰野町、ラッパ吹奏の部は辰野町。

優勝した団は8月1日に塩尻市で開かれる県大会に出場する。 -

市民有志の会「のぞみ(希望)の会」発足

市民が豊かに生きるために、伊那市の行政などについて勉強する市民有志の会「のぞみ(希望)の会」が16日夜、発足した。

市民有志約40人が参加し、伊那市のいなっせで設立総会が開かれた。

この会は、今年4月の伊那市長選挙に出馬した野口俊邦さんを支援した団体「みんなの会」が中心となり、設立準備を進めてきた。

新たな会として広く市民に参加を呼び掛け、市民が地域の主人公として豊かに生きるために、生活にかかわる情報を集め、勉強していくことを目的としている。

会長は小林史麿さん、副会長2人のうちの1人は野口俊邦さんが務める。

小林会長は、「地域の民主的発展のため何をなすべきか論議できる意義は非常に大きい。会合や情報交換をしながらより実のある会にしていきたい」と話していた。

のぞみの会では今後、住民のネットワーク作りや勉強会、住民要求などの事業を行う。

今月29日には、第1回政策研究会として「市長選総括・政策編」を開く予定。 -

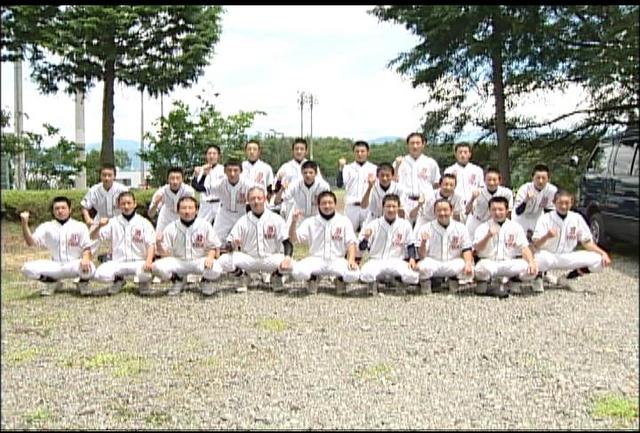

伊那ファイターズ全国大会へ

中学生の硬式野球チーム、伊那ファイターズは、8月に開かれる全国大会に出場する。

17日は、伊那市ますみヶ丘の信英球場で練習試合が行われた。

伊那ファイターズは、主に伊那市内の中学生を対象にしたリトルシニアの野球チームで、現在35人が所属している。

6月から7月にかけて開かれた日本選手権信越大会で準優勝し、16年ぶり2度目となる日本選手権出場を決めた。

伊那ファイターズが出場するリトルシニア日本選手権大会は8月2日から東京都の神宮球場で開かれる。

伊那ファイターズは、初戦、北海道代表のチームと対戦することになっている。 -

駒ヶ根市中沢の郷土学習会が美篶小資料館視察

駒ヶ根市中沢の中沢公民館を拠点に郷土の歴史や文化を学んでいる「郷土学習会」の会員16人が15日、伊那市の美篶小学校資料館の視察に訪れた。

この会は上伊那地域の歴史や文化などを学んでいる。

中沢地区には、美篶小資料館と同様に、中沢小学校の敷地内に旧中沢小の木造校舎を利用した民俗資料館がある。

中沢の資料館は駒ヶ根市が管理しているが、美篶小資料館の運営方法を学ぼうと視察に訪れた。

美篶小資料館の赤羽仁館長は、地区住民で組織する運営委員会で管理運営していることなどを説明し、「自主管理、自主運営をし、古いものを今に生かす努力をしている」と話していた。

訪れた学習会の人たちは、副館長の矢島信之さんの説明を聞きながら、資料館を見学していた。 -

懇談会「市長と語りた伊那」始まる

地域の活性化や振興策について、市長と地域住民が話し合う懇談会「市長と語りた伊那(いな)」が、伊那市長谷地区を皮切りにスタートした。

初回となった15日夜は、長谷の気の里ヘルスセンター栃の木を会場に、地区住民70人が集まった。

テーマは、定住対策と鳥獣対策。

白鳥孝市長は、定住対策について、「長谷の良さを子どもに伝えていくことが、いづれこの地に戻ってきてくれることにつながる」と口火を切ると、参加者からは、「市が家主との間に入って空き家対策を進めるべき」「高齢者が携わる地域密着型の観光を進めるべき」といった意見が出された。

これに対して白鳥市長は、「空き家対策は大賛成。ゼロ地場人気で大勢の人が来ているので、今のチャンスを上手に使って積極的な提案をしてもらえれば、市も後押しをしたい」と答えた。

一方、長谷地区に温泉が必要との意見に対しては、今あるものを上手に発信していくことが大切竏窒ニして反対の考えを示した。

ある参加者は、「空気と環境が良いだけでは人は定住しない。働く場所の確保が必要」と話した。

これに対し市長は、「企業誘致はトップセールスで積極的に行なうが、製造業だけが働く場所ではない。観光が今の10倍になれば、産業として働く場所の確保につながる」と述べた。

有害鳥獣対策について、白鳥市長は、「緑が減ると災害につながる恐れがある」として、固体数調整の必要性を訴えた。

参加者からは、「北海道犬は有効。全国の成功事例を収集してほしい」とする意見があった。

また、市の公式ホームページの更新の遅れや情報量不足を指摘する声に対しては、「早急に対応を検討したい」と述べた。

この懇談会「市長と語りた伊那」は、現場主義と対話重視の市政を公約に掲げ当選した白鳥市長の想いでスタートしたもので、年内に市内12カ所で計画されている。

次回は、28日に高遠地区で開催されることになっている。 -

倒産予防と再起への道を説く

経営者に倒産予防と再起への道を説く「八起会」会長の野口誠一さんの講演会が15日、伊那商工会館で開かれた。

講演会は、伊那法人会主催で、上伊那の経営者ら約100人が訪れた。

野口さんは、25歳で輸出玩具メーカーを設立し、年商12億円企業の社長となった。しかし1971年のドルショックにより会社が倒産した。

倒産の苦しみを糧に、再び立ち上がろうと倒産者の会「八起会」を興し、54歳の時には経営の指導やサポートを行う会社を設立して再起を果たした。

講演の中で野口さんは、「倒産は経営の失敗であって、人生の失敗ではない。1番恥ずかしいのは、転んで立ち上がれないこと。自分の苦手と思うことをやり、自分自身を変えていくことが大切」と話した。

最後に、「企業3社のうち1社は、倒産予備軍だということを忘れないで下さい」と、訪れた人達に訴えていた。 -

伊那西部保育園の園児が箸づくり

伊那市の伊那西部保育園の園児27人が16日、地元のヒノキを使って自分の箸づくりに挑戦した。

園児たちには、棒状になっているヒノキが配られた。

東春近にある「井上木工所」の井上賢一さんが、箸のもととなるヒノキを準備し、作り方を指導した。

園児たちは、やすりを使って棒の表面のざらつきをなくし、形を整える作業をした。

やすりをかけることで、仕上げに塗る漆がのりやすくなるという。

やすりをかけた箸には、漆を塗り、3カ月ほどかけてにおいを抜く。

出来上がった箸は、10月に開く収穫祭で初おろしする予定。 -

伊那市が飯田市に給水車派遣

伊那市は、大雨により大きな被害が出ている飯田市からの要請に応え、16日救援部隊を送った。

今回の大雨による被害で、飯田市では、給水停止になる可能性が出てきたため、伊那市は、災害救援派遣として、給水車2台と水道部職員4人を派遣した。

出発を前に、原秀夫水道部長は、「十分注意をして、期待に応えられるようがんばってきて欲しい」と職員を激励した。

伊那市からの救援部隊は、飯田市内に飲料水を供給している浄水場が被害をうけたため、別の浄水場からピストン輸送で水を運ぶ任務に就いたという。 -

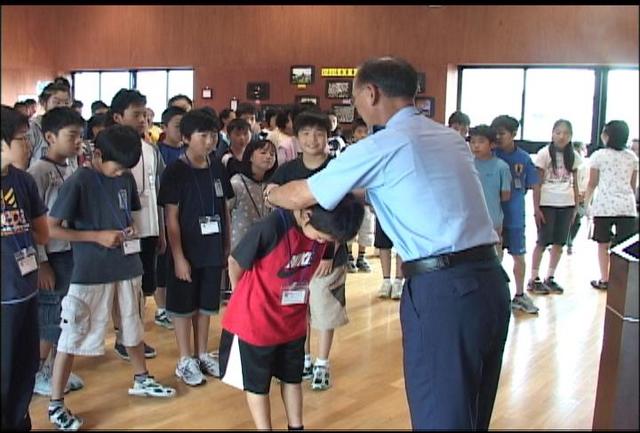

わが家のセーフティーリーダー委嘱式

小学生の防犯意識を高めてもらうための取り組み「わが家のセーフティーリーダー」の委嘱式が14日、伊那市の伊那東小学校で行われた。

この取り組みは、子どもたちの健全育成などを目的に伊那警察署などが行っている。

伊那東小学校の6年生100人がセーフティーリーダーに委嘱され、伊那警察署の依田公雄署長が児童1人1人の首にリーダー証を掛けた。

伊那署の署員は「学校や社会のルールを守り、守らない人には注意をしよう。友だちや家族が安心して暮らすためには、どうすればよいか考え、行動しよう」と児童に呼びかけていた。

式では児童代表の上島千枝さんが「一人ひとりの力は小さいですが、6年生全員が自覚を持ちがんばります」と誓いの言葉を述べた。

セーフティーリーダーとなった6年生は、決まりを守るなど下級生の見本となるような学校生活を送ると共に、犯罪や事故に巻き込まれないため防犯意識を高めていきたいとしている。 -

アンガールズが珍味に挑戦

お笑いタレント「アンガールズ」が、番組の収録で伊那市に訪れ、珍味に挑戦した。

14日は、アンガールズの二人が、伊那市山寺の川魚店「塚原信州珍味」に訪れた。

番組は、長野県の食を味わうというもので、二人は、伊那谷の珍味、ザザムシや蜂の子などに挑戦した。

二人が、何故、長野県の人は虫を食べるのかと質問すると、塚原信州珍味の塚原 保治社長は「海を持たない長野県民の貴重なタンパク源だった。食べると精力が付きます」などと、紹介していた。

この番組は、テレビ東京の番組・仮称・イモトアヤコの食アドベンチャーで、8月10日の午後7時半から放送される予定。 -

King of King杯 ソフトバレー大会

ソフトバレーボールの大会、king of king杯が11日、伊那市民体育館などで行われた。

大会は、ソフトバレーを通じて親睦を図ろうと、伊那市で活動するソフトバレーボールチームBee kingが開いた。

大会には、県内をはじめ遠くは京都や千葉などから92チームが参加し熱戦を繰り広げた。

大会は4人制で行われ、決勝トーナメントを目指し、リーグ戦を戦った。

また、コート内に立つ4人の年齢の合計が160歳以上のチームが参加するリーグ戦も行われた。

各チームともスパイクとブロックの激しい攻防を展開していた。

大会関係者によりますと年々県内外からの参加チームも増え、大きな大会になっているということで、ソフトバレー人口の拡大につなげていきたいと話している。 -

シルバー・スワン・アクセサリー展

南箕輪村の白鳥(しらとり) 麻都香(まどか)さんが主宰するアクセサリー教室の展示会が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれている。

教室では、銀やビーズなどを使ってアクセサリーを作っていて、白鳥さんが開いているので、名前も「シルバー・スワン・アクセサリー教室」。

今回は、白鳥さんが指導している20人の作品300点ほどが並んでいる。

銀の粘土で形を作り、電気炉で焼き上げてつくるシルバーアクセサリーに、ビーズを組み合わせて作るものなど力作が並んでいる。

この展示会は、19日(月)まで開かれていて、開催中は、アクセサリーの手づくり体験会も予定されている。 -

伊那市環境審議会

伊那市環境審議会の本年度初めての会合が13日開かれ、昨年3月に策定された環境基本計画の取り組み状況が報告された。

環境基本計画では、平成21度から平成30年度の取り組み目標を、短期、中期、長期に分け示している。

昨年度達成すべきとした短期目標が、どの程度達成できたか説明があった。

そのうち、目標が達成できた取り組みとしては、地域の里山の集約化と整備、ごみの減量化・資源化の推進などを挙げた。

一方、目標が達成できなかったものとしては、小学校でのCO2排出量削減の取り組み、ポイ捨て禁止条例の制定などを挙げた。

ポイ捨て禁止条例については、昨年度制定出来なかったことを受け、本年度、引き続き策定を目標としているが、「条例という形をとる前に、するべきことがあるのでは」などといった声も多くあった。

そのため伊那市では、審議会の意見を聞きながら検討していきたいとしている。 -

高齢者教室で白鳥伊那市長が講演

伊那公民館の高齢者教室で14日、白鳥孝市長が市政について講演した。

7月の高齢者教室で、80人ほどが参加した。

伊那公民館の高齢者教室では、毎年この時期に、市長を講師に招き伊那市政について学んでいる。

白鳥市長は、参加者からの質問を受けながら対話形式で市政について話した。

最初に質問が出た高齢者福祉については、福祉入浴券を3枚から4枚にしたこと、高齢者を対象に南アルプス林道バスを使った食事と入浴付きのツアーがあることを説明し、「友人を誘ってぜひ利用してもらいたい」と呼びかけた。

また、自身が力を入れてきた公民館活動にもふれ「高齢者の知恵や経験を若い世代が学べる場所が公民館活動。伊那市全体としてもそういった活動に力を入れていきたい」と話していた。 -

伊那小児童 補助犬の仕事学ぶ

伊那小学校の児童が13日、宮田村の日本聴導犬協会を訪れ、犬との触れ合い方や障害者の生活をサポートする補助犬の仕事について学んだ。

伊那小児童14人が宮田村の日本聴導犬協会訓練ホームを訪れ、耳や体の不自由な人の生活をサポートする補助犬の役割についてスタッフから教わった。

伊那小学校では、協会のスタッフやボランティアを講師にむかえ月に1回「犬のしつけクラブ」を行っていて、犬と人との触れ合いについて学習している。

この日もその一環で協会を訪れ、犬のマッサージやブラッシングを体験した。

犬と直接触れることは、人間と犬の信頼関係を築き、絆を深めるという。

日本聴導犬協会ではクラブを通して、犬について理解してもらい、人と動物とのやさしい関係づくりを進めていくという。 -

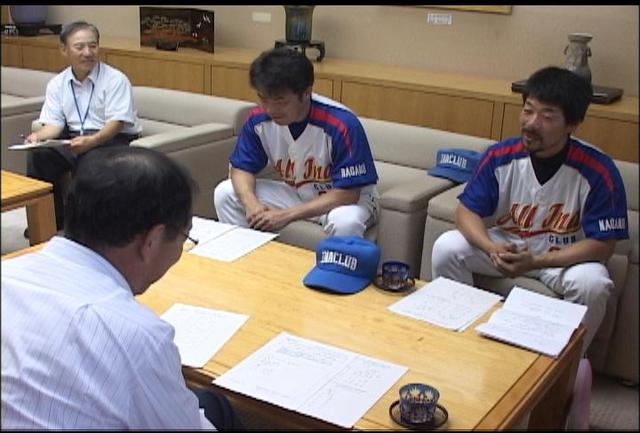

オール伊那クラブ全国へ

今月17日から大分県で開かれる全日本クラブ男子ソフトボール選手権大会に出場するオール伊那クラブは13日、伊那市の白鳥孝市長に全国大会出場を報告した。

松澤正弥監督と選手の小林栄一郎さんが市役所を訪れた。

オール伊那クラブは、県大会で優勝し5月に行われた北信越大会で第2代表となり全国大会出場を決めた。

市内を中心に集まるチームで、平成16年に発足し全国大会出場は初めてとなる。

白鳥市長は「試合に勝ってオール伊那の名前を全国に広められるよう頑張ってください」とエールをおくっていた。

松澤監督は「ベスト8を目指してがんばりたい」と目標を話していた。

オール伊那クラブは初戦、長崎県の代表チームと対戦することになっている。 -

林家木久蔵さん落語披露

テレビでお馴染みの落語家林家木久蔵さんが14日、伊那市の美篶きらめき館を訪れ、小学生に落語を披露した。

伊那市の美篶小学校高学年の児童約180人が木久蔵さんの落語を楽しんだ。

この催し「美篶子ども寄席」は、伊那市に子どもの本を寄贈している南信病院の理事長近藤廉治さんが、木久蔵さんの父親、林家木久扇さんと知り合いだったことが縁で実現した。

近藤さんが、児童たちに本物の落語を聞いてもらいたいとの思いから依頼したところ、木久扇さんの息子、木久蔵さんが落語を披露することになった。

この日は、お馴染みの落語「じゅげむ」を子どもたちに覚えてもらうという企画もあり、会場は終始笑いに包まれていた。 -

伊那の名物「ローメン」の料理講座

地元、伊那の名物ローメンを作る講座が13日、伊那市の富県ふるさと館で開かれた。

これは富県公民館の高齢者学級「ゆうゆう教室」の講座の一環で行われたもので、今日は23人が参加した。

伊那ローメンズクラブ会長の正木金内衛(かなえ)さんが指導にあたった。

参加者達は、グループに分かれてローメンづくりに挑戦した。

つくったのはスープ風のローメン。

家庭でも簡単に作れるよう、スープは市販されている鶏ガラスープの素を使った。

参加者達は、正木さんに調理方法を聞きなが調理していた。

正木さんは、煮すぎない事、スープがにごり始めたら火を止める事が大切とアドバイスしていた。

調理を初めて約10分、ローメンの完成した。

出来あがったローメンを皿に盛り付け全員で味わった。 -

ラジオ体操 指導者を対象の研修会

今月30日に、伊那市でNHKのラジオ体操の公開放送がある。

それを前に、昨夜指導者を対象とした講習会が伊那市役所で行われた。

講修会は、よい正確なラジオ体操を習得しようと、伊那市の体育指導委員会の委員を対象に行われた。

市体育指導委員は、毎年、夏休みの前に市内の小学校でラジオ体操の指導を行っていて、講習会には28人が参加した。

講師は、伊那市出身でNHKテレビ体操アシスタントの有賀暁子さんが体を使って指導した。

有賀さんは、「手を大きく上げることや奇麗な姿勢を保つことなどを参加者にアドバイスしていた。

参加者達は、ラジオ体操の音楽に合わせて体を動かしていた。

NHKのラジオ体操の公開放送は、今月30日朝6時から伊那市の陸上競技場でおこなわれる。

伊那市では、「多くの方に参加して欲しい」と来場を呼び掛けている。 -

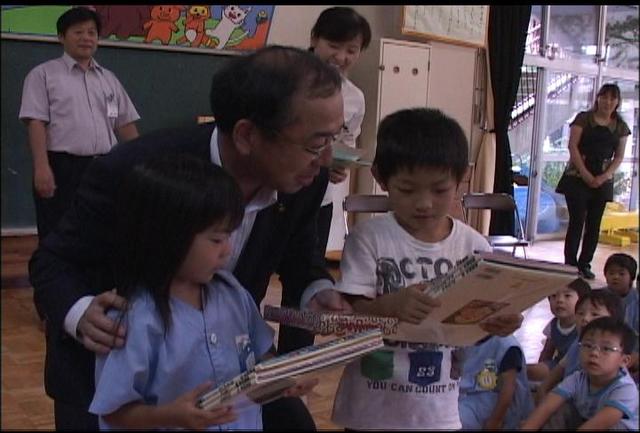

伊那商議所青年部が絵本寄贈

伊那商工会議所青年部は13日、読み聞かせなどに役立ててもらおうと、伊那市の保育園に絵本等をプレゼントした。

13日は、伊那商工会議所青年部のメンバー4人が竜北保育園を訪れ白鳥孝伊那市長と園児に絵本を手渡した。

青年部では今年2月に開いた寄席が盛況だったことから収益金の一部で落語の絵本6冊とかるたのセットを市内各園に贈ることにした。

白鳥市長は、「大事に使わせて頂きます。と感謝し、子供達には「落語を覚えておうちの人達に話してあげてください」と呼びかけていた。

また、塚本晶子(あきこ)園長は「読み聞かせや家庭への貸し出しなどに活用させていただきたい」と話していた。

園児達は、お礼の気持ちを込めて歌を披露した。

絵本とかるたのセットは公立の23園、私立2園、母子通園訓練施設小鳩園に贈られる事になっている。 -

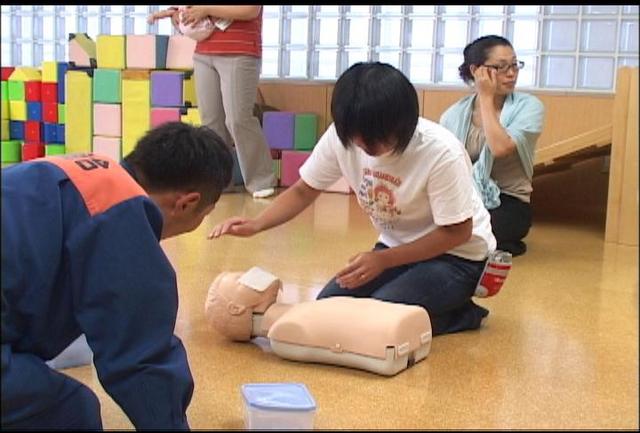

親のための救急救命法講座

小さい子どもを持つ親を対象にした救急救命法講座が13日、伊那市のいなっせで開かれました。

13日は、小学校入学前の子どもを持つ母親およそ20人が参加した。

救急救命法講座は、子育て支援ボランティア団体の子どもネットいなが毎年開いている。

母親達は、伊那消防署の署員から心肺蘇生法を教わった。

署員は、心臓マッサージは、1歳以上8歳未満の子どもの場合は両手または片手、1歳未満の子どもの場合は指2本を使うように説明した。

胸を押す回数は30回で、押すときの強さは胸の厚さが3分の1程度へこむくらいという。

母親達は、実際に乳児や成人の人形を使って心肺蘇生法を練習していた。

消防署員は、「子どもは蘇生する確率が高いので、助ける人が1人の時は、まず心肺蘇生をしてから119番通報してください」と話していた。

参加したある母親は、「急に何かあったときに役立てたい」と話していた。 -

写真展「なんじゃもんじゃ」

なんじゃもんじゃ写真サークルによる作品展が9日から、伊那図書館で開かれている。

なんじゃもんじゃ写真サークルは、伊那市境にあるカメラのキタハラに通う写真愛好家の集まり。

写真展は9回目で、10代から70代までの57人のメンバーが、1点ずつ出品している。

なんじゃもんじゃ写真サークルの向山世男事務局長は「身近な写真でも、タイトルを工夫したり構図の切り取り方で面白い作品になる」と話す。

個性の強い作品が多く、ユニークなタイトルがつけられた作品や、見ている人がこれは何なのか考えてしまうような作品が並んでいる。

メンバーは、毎日夕方になると店に何人かが集まりその日に撮影した写真について話をしているという。

「写真展なんじゃもんじゃ」は18日まで。 -

気軽にクラシックを楽しむ

気軽にクラシック音楽を楽しんでもらおうと11日、弦楽器による演奏会が伊那市で開かれた。

演奏会は、大きなホールではなく、より音楽を間近で聞いてもらおうと企画されたもの。

11日は、それぞれ中南信で音楽活動を行っている4人がモーツアルトの弦楽四重奏曲を演奏した。

会場には、約50人が訪れ弦楽器が奏でる音色に聞き入っていた。

訪れた人は、「自然の中で気軽にクラッシックを楽しめて良かった」と話していた。

11月にも山荘ミルクで演奏会を予定している。 -

三峰川上流域事業連絡会設立

伊那市長谷の三峰川上流域で行われている防災関連事業を円滑に進めるため、関係機関が情報を交換し連携を図ろうと、三峰川上流域事業連絡会が12日、設立された。

三峰川上流域事業連絡会は、伊那市が呼びかけたもので、市役所で設立会議が開かれた。

三峰川上流域で砂防や治山事業などを行っている天竜川上流河川事務所や南信森林管理署、上伊那地方事務所などの国や県と、伊那市のあわせて7つの機関で組織されている。

この連絡会は、防災事業の情報を交換し、連携を図ることが目的。

連絡会委員長の白鳥孝伊那市長は、「三峰川上流は地層がもろい。関係機関の情報をいただき、安心して暮らせるようにしていきたい。さらに、ジオパークなど利活用についても検討を進めたい」とあいさつした。

会議では、各機関から今年度の事業や鳥獣被害などの情報提供が行われ、白鳥市長が、今後の課題としてニホンジカの被害対策や、崩壊した船形沢の対策、南アルプスジオパークの事業展開などを挙げた。

今後は、各機関の情報を基に連携のテーマを探っていきたいとしている。

具体的な検討は、今回設立された委員会に設けられている幹事会で行うという。 -

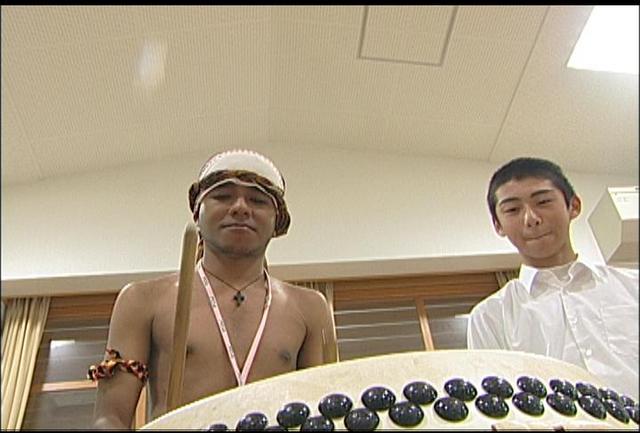

東ティモールの高校生と高遠中生徒が交流

2002年にインドネシアから独立した東ティモールの高校生が12日、伊那市の高遠中学校を訪れ、生徒達と交流した。

高遠中を訪れたのは、東ティモールの高校生12人。

今回の交流会は、高遠町出身で東ティモール特命全権大使の北原巖男さんの縁で実現した。

歓迎セレモニーで、高遠中の望月弘樹君は、東ティモールの言葉であいさつした。

東ティモールのクレメンティーナさんは「今日は楽しい時間を過ごしましょう」とあいさつした。

この後、高遠中の生徒が太鼓の演奏を披露し、東ティモールの高校生も一緒に太鼓の演奏を楽しんでいた。

最初は慣れない手つきだったが、時間が経つにつれ、リズムよくバチをたたいていた。

東ティモールの高校生一行は、6日から来日していて、高遠や白馬村、東京に滞在し、15日に帰国する予定。

高遠中学校では今後、日本大使館を通じて、手紙のやり取りなどを行い、交流を続けていきたいとしている。 -

ぎおん祭り歩行者天国

伊那市の商店街の活性化イベントぎおん祭り歩行者天国が11日行われ、家族づれなどで賑わった。

これは、地元商店街で作る伊那市商店街活性化イベント委員会が開いたもので、11日はいなっせから八幡町までの商店街が歩行者天国となった。

いなっせ北側の多目的広場にはローメン等のブースが設けられ賑わっていた。

このイベントに合わせて子供たちが商店街をかけぬける第15回ちびっこ駅伝大会が行われた。

通り町にはぞくぞくと園児が集まり、チーム毎おそろいのゼッケンをつけてスタートの瞬間を待った。

今年は、市内の保育園や幼稚園から 55チーム514人が参加した。

コースの通り町いなっせ前から八幡町までの約500メートルを1区間60メートルをつないだ。

子ども達は沿道のお父さんやお母さんの声援を受けながら懸命に走りぬけていた。 -

信濃GSが富山に逆転勝利

BCリーグ公式戦、信濃グランセローズ対富山サンダーバーズの一戦が伊那市で行われ、信濃は7回3点を挙げるなどして4対1で逆転勝利した。

11日は雨の降るあいにくの天候となったが、伊那市の伊那県営野球場には多くのファンが訪れていた。

11日の試合前には伊那市をPRするイベントが企画され、選手に交じり、伊那市のイメージキャラクター・イーナちゃんが観客を出迎えていた。

試合は、5回の表に富山が、2アウト1・2塁からセンター前ヒットで1点を先制した。

しかし、信濃は、6回の裏に同点に追いつくと、7回の裏には竜太郎の2ランホームランなどで3点を挙げ、4対1で逆転勝利した。

信濃は、後期日程に入り、4勝1分けで、上信越地区首位となっている。 -

おいし伊那食育応援団出前講座

伊那市の西春近北保育園で9日、おいし伊那食育応援団による出前講座が開かれた。

「おいし伊那食育応援団」は歯科医師や栄養士、生産者などでつくられていて、子ども達に食の大切さを教える活動を行っている。

講座は、子ども達にバランス良く食べる事の大切さや野菜への知識、興味を持たせようと開かれた。

9日は応援団6人と市の職員2人が訪れ、食べる時のマナーや野菜に含まれる栄養の話をした。

「おいし伊那食育応援団」の鈴木弘也(すずきみつや)団長は、「子ども達に料理を作る人や生産者へ感謝の気持ちを持ってもらえたらうれしい」と話していた。

西春近北保育園では園内でジャガイモやキュウリなどを育てていて、8月上旬に春富中学校の生徒と一緒にジャガイモ掘りを行う予定。 -

さんまの初物がお目見え

秋の味覚、サンマが、伊那市西春近の丸水長野県水伊那卸売市場に早くもお目見えした。

初物が入荷した10日は、飲食店や小売店の店主らが、サンマの値段や大きさを確認していた。

並んだサンマは、北海道北東部の千島列島付近で8日に水揚げされた。

7月8日が日本近海でのサンマ漁の解禁日となっていて、丸水長野県水では毎年7月10日に初物が並ぶ。

今年は解禁日の漁獲量が少なかったため、初物は例年より2、3割高い550円から650円ほどで取引されていた。

サンマ漁は、サンマの脂ののりが最も良くなる8月中旬がピークとなる。

ピークには漁獲量も安定する見込みで、8月下旬から9月上旬には安くて美味しいサンマを味わうことができそうだ。 -

上牧区2分の1成人式

子ども達の10歳の節目を祝う「2分の1成人式」が10日、伊那市の上牧研修センターで行われた。

伊那北小学校に通う上牧地区の4年生10人とその保護者が参加して節目の歳を祝った。

2分の1成人式は学校単位で行っているところが多い中、上牧では育成会が、子ども達に地区での思い出を残してもらい、愛着をもってもらおうと毎年行っている。

式の中では、子ども達が将来の夢や、未来の自分への手紙を発表した。

子ども達は「理科の先生になりたい」「ネイルアーティストになりたい」など夢を発表していた。

また、思い出の品や手紙を詰めたタイムカプセルを、上牧八幡宮の境内に埋めた。

育成会の北原政彦会長は「地区での行事が減り、思い出づくりの機会も少ない。自分たちの育った場所でさまざまな体験をして、良い思い出を作ってもらいたい」と話していた。

タイムカプセルは10年後、子ども達が20歳になった時に開けることになっている。

1812/(木)