-

葦の会・イーゼル会・クレパス会 合同作品展

伊那市で活動する3つの絵画サークル合同絵画展が伊那市のいなっせで開かれています。 絵画展を開いているのは、葦の会・イーゼル会・クレパス会です。 サークルに所属する22人がこの1年間で制作した近作、66点を展示しています。 3つの会は、伊那市の絵画愛好者でつくるサークルで、伊那市中央の洋画家奥村憲さんが指導しています。 対象をしっかり観て描くことを大切にそれぞれが自由にモチーフを選んで描いています。 色鉛筆画やクレパス画、油彩画など、各サークルの特徴が表れています。 展示会は、交流するとともに1年間の成果を発表しようと開かれました。 葦の会・イーゼル会・クレパス会合同絵画展は28日(火)まで伊那市のいなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

-

古い地名調査発展について考えるシンポジウム

伊那市が平成25年度から27年度にかけて取り組んだ「古い地名調査」の今後の発展について考えるシンポジウムが25日市役所で開かれました。 25日は「古い地名調査をどう発展させるか」と題したシンポジウムが開かれ、伊那谷地名研究会会長の原董さんと西春近公民館館長の唐木孝雄さんが話をしました。 原さんは、「地名の由来を分類し、歴史との関わりを考えたらどうか」と話しました。 唐木さんは、「地名に関わる物語や、見てわかる地図があると子どもや地域を知らない人でもわかりやすいのではないか」と話していました。 伊那市では、平成25年度から27年度にかけて市内全域で古い地名について調査を行い、現在まとめ段階となっています。 調査は82グループ、800人以上が関わり、71のグループが報告書を提出しました。 25日はこれまでの調査のまとめも報告されました。 それによりますと、伊那市の小字の数は明治時代には9,990ありましたが、昭和・平成には8,370まで減少したということです。 また小字名に使われた漢字は「田」が最も多く、およそ1割となる949でした。 このことから伊那市教育委員会の竹松亨さんは「伊那は昔から米どころで、水田がどれだけ大切だったのかが読み取れます」と話していました。 会場には、およそ120人が訪れ、話に耳を傾けていました。

-

伊那北高校 ジョイントコンサート

伊那北高校の音楽部と吹奏楽部によるジョイントコンサートが24日、伊那文化会館で開かれました。 音楽部の合唱班と弦楽班、吹奏楽部の合同演奏会は、毎年この時期に開かれていて、今年で38回目となります。 3年生の引退後、1、2年生のみとなった部が最初の目標とする演奏会だという事です。 合唱班、弦楽班、吹奏楽部それぞれの演奏のあと、最後の合同ステージでは、ミュージカル音楽を演奏しました。 コンサートの模様は4月1日からご覧のチャンネルで放送します。

-

渓流魚の木彫作品展示

箕輪町に渓流魚の木彫り工房を構える柴和彦さんの作品展が、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。 イワナやアマゴ・カジカなどの渓流魚が、川の中で泳ぐ様子を表現した木彫りの作品200点が展示されています。 作品を制作しているのは、箕輪町に「工房 渓(たに)の奏(メロディ)」を構える柴和彦さんです。 柴さんは、渓流釣りが趣味で、川の魚の美しさに魅せられ、会社を早期退職し、木彫で作品を作るようになりました。 魚のほかにも、流木を使った花入れなども多く展示されています。v 柴さんの作品展は、29日(水)まで、伊那市のかんてんぱぱホールで開かれています。

-

労災死亡事故受け業者に安全な工事を呼びかけ

国土交通省・天竜川上流河川事務所は、23日に伊那市長谷で発生した労災死亡事故を受け、工事現場で働く元請け業者に安全を呼びかけました。 この日は、駒ヶ根市の天竜川上流河川事務所で「天竜川上流緊急工事安全協議会」が開かれ、工事を受注する30社、およそ60人が出席しました。 事故は、伊那市長谷黒河内で行われている砂防堰堤管理用道路のトンネル工事現場で発生しました。 23日午後1時半頃、現場に設置されたコンクリートを練り混ぜる機器の中からヘルメットと長靴が出てきたことに従業員が気付き、機器内部を捜索したところ、伊那市長谷中尾の山田大作さん41歳が発見されました。 協議会では、作業前に計画書を確認し予測される危険を確認すること、事故の内容について下請け業者にも伝えること、計画通りに作業を行うことなど5項目について、改めて徹底するよう呼びかけていました。 椎葉秀作所長は「安全だと思っている作業でもどんなことが起こるかわからない。危険を予測する想像力を鍛えてほしい」と話していました。 天竜川上流河川事務所では、今後、工事現場の作業の安全性を確認するパトロールを行うことにしています。 事故のあった現場は、現在、警察による捜査などのため作業を中断していて、安全性が確認されてから工事を再開する予定だということです。

-

伊那・高遠と新宿むすぶ内藤家ゆかりの品並ぶ

1600年代から8代に渡り高遠藩の藩主を務め、伊那市高遠町と東京都新宿区との友好提携のきっかけとなった内藤家ゆかりの品々が並ぶ展示会が24日から、伊那市の高遠町歴史博物館で始まりました。 会場には、内藤家ゆかりの品およそ80点が並んでいます。 内藤家は、江戸時代の元禄(げんろく)4年、1691年に、内藤清枚(きよかず)が高遠藩主になってから、廃藩置県になるまで8代に渡って藩主を務めました。 参勤交代で江戸を訪れるため、内藤家は新宿御苑周辺に領地を与えられたことから、現在の交流につながっています。 会場には、当時の参勤交代の様子を描いたおよそ24メートルの巻物や、内藤家が高遠藩の領民に贈った家紋入りの火縄銃や紋付袴などが展示されています。 また、今回初めて、新宿歴史博物館に所蔵されている品も展示されました。 歴史博物館では、「内藤家ゆかりの品々を通じて、伊那市・高遠町と新宿区とのつながりを感じてもらいたい」と話していました。 この展示会は、6月18日まで、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 入館料は、一般400円、上伊那地域の小学生から高校生までは無料となっています。

-

ドローンを使ってニホンジカを探す競技

伊那市は、ドローンを使ってニホンジカを探す競技を標高1800mの鹿嶺高原で今年10月に行う計画です。 23日、千葉県の幕張メッセで開かれた記者会見で、白鳥孝伊那市長が事業の概要について発表しました。 ドローンフェスin INA Valleyと題し今年の10月18日から20日までの3日間競技会を開きます。 鹿嶺高原をフィールドにドローンを使ってニホンジカを探します。 また、21日は、高遠さくらホテルでドローンによる貨物輸送のデモンストレーションや講演会、研究発表、パネルディスカッションなどを計画しています。 伊那市では、IoTなどの技術を活かし官民協働による伊那市新産業技術推進協議会を組織しドローン活用やICT教育などの推進を図っています。 今月、3日には長谷地区で買い物弱者支援を目的とした自動運転によるドローンの離着陸の検証実験を行いました。 記者会見では、物流分野でのドローンの実用化に向け伊那市で実験をしている関係機関も出席し、今後の活用の方向性などを話しました。 幕張メッセでは、ドローンの展示会も開かれおよそ150の企業や団体が、新製品や活用例などを発表していました。

-

バドミントン全国大会での健闘誓う

伊那市の中学生3人が県代表としてバドミントン全日本ジュニア選手権大会に出場します。 大会に出場する3人が22日、伊那市役所を訪れ白鳥孝市長に健闘を誓いました。 県代表となったのは伊那中学校2年生の唐木大地君と同じく1年生の桐生悠雅君、東部中1年生の小海渚さんです。 唐木君と桐生君は県代表選手選考会にダブルスで出場し1位となりました。 小海さんはシングルスで1位となり代表入りを決めました。 全国大会に出場する3人にはピンバッジやクリアケースなどがプレゼントされました。 3人は「出場するからには勝ちたい。」と話し大会での健闘を誓っていました。 バドミントン全日本ジュニア選手権大会は25日から岡山県で開催されます。

-

トンネル工事現場で死亡事故

伊那市長谷のトンネル工事現場で作業をしていた男性が誤ってコンクリートを作る機械に転落し死亡する事故が23日発生しました。 天竜川上流河川事務所の発表によりますと、事故は23日午後1時頃、伊那市長谷黒河内の鷹岩地籍で行われている天竜川水系穴沢砂防堰堤管理用道路トンネル工事の現場で発生しました。 作業をしていた41歳の男性が、コンクリートを作る機械に転落し、午後2時半頃、死亡が確認されたという事です このトンネルは国土交通省と伊那市が戸田建設名古屋支店に依頼をしています。 今回の事故を受け天竜川上流河川事務所では、「お亡くなりになられた方に、謹んで哀悼の意を表します」とのコメントを出しています。

-

中央アルプスの国定公園化で来年度「公園計画書」策定

長野県は、中央アルプスの国定公園指定に必要な公園計画書の策定を来年度から始めます。 これは、23日に伊那合同庁舎で開かれた、中央アルプス国定公園化研究部会で報告されたものです。 県は、今年度実施した中央アルプスの環境調査をもとに、来年度は、県立公園から国定公園への格上げに必要な公園計画書の策定を行うという事です。 それに伴い、部会の事業内容も「現状と課題の研究」から、「国定公園申し出を視野に入れた具体的公園計画の検討」に移行し、地域全体で公園の在り方を検討していく事が提案されました。 渋谷仁士部会長は「この部会を国定公園指定にむけステップアップするための能動的な会として、来年度から位置づけていきたい」と話していました。

-

伊那駅伝優勝の佐久長聖高校などに いちご贈る

伊那市西箕輪羽広のみはらしいちご園は春の高校伊那駅伝で優勝し羽広荘で合宿している佐久長聖高校など3校の生徒に23日、いちごをプレゼントしました。 みはらしいちご園の井踏岩夫組合長が合宿中の高校生にいちごを渡しました。 羽広荘には、春の高校伊那駅伝に出場し優勝した佐久長聖高校、洛南高校、九州学院高校の3校が、23日まで合同合宿を行っています。 生徒たちが毎朝、みはらしファーム内のごみ拾いをしていることに感謝の気持ちを込めていちごを贈りました。 いちごは、今旬の紅ほっぺという品種400個です。 3校を代表して佐久長聖高校駅伝部の山本嵐主将は、「12月の都大路にむけて頑張ります」と決意を話しました。 井踏組合長は、「佐久長聖高校の優勝がとてもうれしい。どの高校も爽やかな走りをみせてくれました」と話していました。

-

馬で木材を搬出 林業技術講習会

間伐した木材を、馬を使って搬出する林業技術の講習会が、23日、伊那市のますみヶ丘平地林で開かれました。 馬に専用の器具を付けて、木材を固定し、搬出します。 馬で木材を搬出する「馬搬(ばはん)」という技術です。 昭和40年代までは当たり前に見ることができた里山の風景だということです。 23日は、間伐材を有効に活用してもらおうと、上伊那地方事務所が、一般向けの講座を開き、中南信から60人ほどが参加しました。 伊那市高遠町山室で馬を使った農業に取り組んでいるうまや七(しち)福(ふく)の横山 晴樹さんが、馬搬技術を披露しました。 横山さんの飼育する雄の馬「ビンゴ」は12歳で、体重は450キロほどです。 体重と同じほどの重さの木材を運ぶことができるということです。 横山さんは、林業関係者からの依頼や、イベントなどで馬搬を行っています。 参加者は馬の飼育費や、必要な機材などについて質問していました。 主催した上伊那地方事務所では、「住民が森林の整備をすることが少なくなっている。伐採した木材を搬出して活用してもらい、山を守る動きにつなげていきたい」と話していました。 なお、この日は、馬搬以外に、ロープウインチを使った搬出の実習も行われました。

-

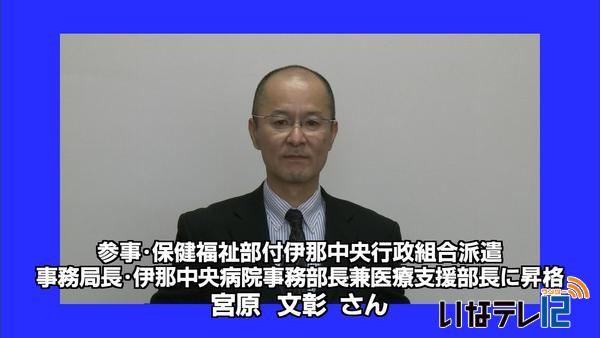

伊那市人事異動内示 226人の中規模

伊那市は、4月1日付けの人事異動を、22日に内示しました。 異動は226人の中規模で、部長級の昇格は4人です。 参事・保健福祉部付伊那中央行政組合派遣 事務局長・伊那中央病院事務部長兼医療支援部長に、宮原文彰さんが昇格します。 参事・水道部付長野県上伊那広域水道用水企業団派遣 事務局長に、小嶋隆史さんが昇格します。 高遠町総合支所長に、有賀明広さんが昇格します。 長谷総合支所長に、有賀賢治さんが昇格します。 伊那市の人事異動は226人の中規模となっています。 伊那市は、4月1日から一部の組織の見直しを行います。 地方創生に関する事業の増加に伴い、総務部を「総務部」と「企画部」の2部に再編し、「企画部」では地方創生に関する事務を行います。

-

伊那市高遠町の国道361号 4月1日には全面通行可能に

22日に開かれた伊那市の定例記者会見で白鳥孝市長は、崩落事故で片側通行となっている伊那市高遠町の国道361号について、高遠城址公園の桜まつりが始まる4月1日には全面通行可能になる事を明らかにしました。 ただ、崩落の危険性がゼロではない事から、このルートへの誘導はせず、渋滞が起こらないよう人を配置して、通行する車両の台数を制限するという事です。

-

伊那市中央のセンターテニスコートが人工芝のコートに

伊那市中央にあるセンターテニスコートへの人工芝敷設工事が完了し4月1日にリニューアルオープンします。 22日に開かれた伊那市の定例記者会見で白鳥孝市長が発表しました。 伊那市中央にあるセンターテニスコートは14面あり、全てが人工芝のコートになりました。 伊那市によりますと、中体連や高体連規模の大会ができる人工芝のテニスコートは南信では唯一だという事です。 年間を通して利用できるようにしたもので、人工芝敷設に関する事業費は1億4,500万円です。 4月1日はリニューアルオープンを記念して午前8時30分から午後5時まで無料開放されます。

-

いなっせホール愛称が「ニシザワいなっせホール」に

伊那市が募集していた、いなっせ内にある生涯学習センターホールのネーミングライツスポンサーが株式会社ニシザワに決定し愛称が「ニシザワいなっせホール」になります。 株式会社ニシザワが年間100万円のスポンサー料で伊那市と契約しました。 いなっせ6階にある生涯学習センターホールは、4月1日から「ニシザワいなっせホール」の愛称になります。 契約期間は4月1日から平成32年3月31日までの3年間です。 ネーミングライツは財源確保や地域経済の活性化などを目的に伊那市が募集したものです。 これまで東原スポーツ公園運動場について株式会社キッツがネーミングライツを取得し「東原キッツグラウンド」の愛称が使われています。

-

3市町村結ぶ「伊那本線」試乗会 4月1日から運行開始

伊那地域定住自立圏の取り組みとして4月1日から伊那市、箕輪町、南箕輪村を結ぶ新しいバス路線「伊那本線」の運行が始まります。 22日は行政関係者や地域住民を対象にした試乗会が開かれました。 この日午前9時から午後5時30分までの間に5本のバスが運行され、市町村長や地元区長、地域住民など90人ほどが試乗しました。 伊那地域定住自立圏の取り組みの一つとして4月1日から、伊那市、箕輪町、南箕輪村を結ぶ新たな路線「伊那本線」の運行が始まります。 午前9時に伊那バスターミナルを出発したバスは伊那市街地、伊那中央病院などを経由し、午前9時25分に南箕輪村役場に到着しました。 その後、箕輪町の国道153号バイパスを通り商業施設などを経由したバスは、午前9時50分に箕輪町役場入口に到着しました。 伊那本線は、伊那市西春近の「赤木駅前」停留所から、箕輪町大出の「ベルシャイン伊北店」停留所までを結ぶ片道1時間15分の路線です。 経済や生活の結びつきが強い3市町村全体で必要な生活機能を確保し、圏域内の移動、交流を促進するため、通院、通学、買い物などでの使いやすさを考慮しています。 来年度1年間の事業費は4,540万円で、8割を国の特別交付税でまかないます。 伊那本線は4月1日から5年間の試行運行が始まり、平日は伊那方面行き、箕輪方面行きがそれぞれ9便です。 料金は一部の区間を除き初乗り200円で、最大運賃は350円となっています。 また、運行開始を記念して3月31日と4月1日は全便無料で乗車できます。

-

駅前に水飲み場リニューアル

JR伊那市駅前にある水飲み場のリニューアル工事が完了し22日お披露目されました。 駅前には白鳥孝伊那市長やJRの職員、竜西保育園の園児らが集まり除幕式が行われました。 水飲み場のリニューアルは伊那市のおいしい水をPRしようと行われたもので、総事業費は130万円あまりとなっています。 新しい水飲み場には「二つのアルプスの恵み おいしイ~ナの水」というキャッチフレーズと伊那市のイメージキャクラクターイ~ナちゃんのステッカーが貼られています。 伊那市ではキャッチフレーズとイメージキャラクターを水道の検針票にも印刷するなどおいしい水のPRに務めていて利用促進につなげていきたいとしています。

-

伊那市体育施設整備計画まとまる

伊那市は管理する体育施設の利用形態や収益性などを検証し今後の継続、廃止を定めた体育施設整備計画をまとめました。 21日、伊那市議会全員協議会が市役所で開かれ、整備計画が報告されました。 計画は、将来にわたって持続可能な体育施設のサービスが提供できるよう策定したものです。 このうち伊那市民プールは、平成30年度を最後に50mプールを廃止し、駐車場にします。 伊那市長谷の伊那里体育館については、来年度フットサル対応の体育館として整備し宿泊施設入野谷とセットで合宿などに活用できるようにします。 廃止すべきスポーツ施設として、高遠町の河南運動場や富県新山総合グラウンド、片倉マレットゴルフ場などをあげています。 伊那市では、今後地元や利用者などと話をして進めていくとしています。 伊那市の体育施設は現在48施設あり、施設に関する管理経費は年間およそ1億4千万円となっています。

-

住宅地 商業地とも下落

国土交通省は平成29年1月1日現在の地価公示価格を21日発表しました。 県内の平均は、住宅地で20年連続、商業地で25年連続の下落となりましたが下落幅は縮小しました。 地価公示は、不動鑑定士が1平方メートルあたりの価格を判定したもので、一般の土地の取引価格の指標や、公共事業用地の取得価格算定の基準となります。 伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、伊那市荒井の商業地が1平方メートルあたり51,100円でマイナス3.2%、上新田の住宅地が30,600円でマイナス0.7%となっています。 箕輪町では、松島の商業地が、31,500円でマイナス3.7%、同じく松島の住宅地が27400円でマイナス2.5%。 南箕輪村では、沢尻の住宅地が18,900円でマイナス1%となっています。 調査は、県内の43市町村、332地点で行われました

-

地蜂愛好家が女王蜂を配布

伊那市福島の地蜂愛好家、小木曽大吉さんが人工越冬させた女王蜂の配布が、20日に行われました。 この日は、中南信地域の地蜂愛好家4人が小木曽さん宅に集まり、女王蜂の配布が行われました。 女王蜂は、小木曽さんが去年の夏に県外で捕まえて越冬させたものです。 落ち葉を入れた木箱に蜂を入れ、野菜の葉で湿度を計算しながらおよそ3,000匹を越冬させました。 集まった地蜂愛好家は、箱から女王蜂を取り出していました。 小木曽さんによりますと、自然界の蜂より、人の手で越冬さえた蜂の方が生き残る確率が高くなり、巣も近くで見つけやすいということです。 今月いっぱいはそれぞれが保管し4月に放す予定で、女王蜂は5月頃から巣を作り始めるということです。 その後、6月から7月にかけて蜂追いを行う予定です。

-

南箕輪村人事異動内示 52人中規模

南箕輪村は、4月1日付けの人事異動を21日に内示しました。 異動は52人の中規模で、課長級の昇任は2人です。

-

春の高校伊那駅伝 地元住民が声援送る

男子が今年で40回の節目を迎える「春の高校伊那駅伝2017」が19日、伊那市陸上競技場を発着に行われ、沿道では市民が熱の入った声援を送っていました。 男子は、午後0時10分にスタートし、6区間42.195キロをタスキで繋ぎました。 今年で40回の節目を迎え、126チームが出場しました。 第2中継所のみぶの里では、施設利用者や職員が手作りの旗を持って応援していました。 折り返し地点の高遠町商店街では、多くの人達が声援を送っていました。 高遠町総合福祉センターやますそ前では、伊那市消防団音楽隊が演奏で選手の背中を後押ししていました。

-

井月ゆかりの手良で偲ぶ句会

伊那市手良の住民有志で作る井上井月をしのぶ句会が、19日、中坪公民館で開かれました。 句会は、手良公民館が主催していて今回で18年となります。 地域全体から俳句を募集し、今回も30句ほどが集まりました。 講師を務めたのは、長野県シニア大学で俳句を指導している羽場 桂子さんです。 羽場さんは、提出された句を添削しながら、アドバイスしていました。 「春を待つ 凛々の峰我いやす」という句は、「待春や 木曽駒ヶ岳(きそこま)連峰 凛々と」と添削されました。 羽場さんは、句を見た人が、その句を見ただけで木曽駒の情景が浮かぶように読むことが重要だと話していました。 井上井月を偲ぶ句会は、漂泊の俳人として知られる井上井月のゆかりの土地・手 良で、俳句を楽しもうと毎年句会を開いています。 会では、新しい参加者も増え、活動が定着してきたと話していました。

-

榎本たつおさん演劇ワークショップ

東京都在住の俳優 榎本たつおさんが指導する演劇ワークショップが18日、伊那市のいなっせで行われました。 小中学生のクラスには、小学校2年生から中学校3年生までの5人が参加し、発声練習や詩の朗読をしました。 榎本さんは、「保育園の園児に読み聞かせている風景をイメージして読んでみましょう。聞いている人をイメージすると内容が伝わりやすくなります」とアドバイスしていました。 ワークショップは、演劇を通して子どもたちに自信をつけてもらおうと上伊那の演劇愛好家で作るみやまし実行委員会が初めて開いたものです。 ワークショップは20日までの3日間の日程で、台本を使ったレッスンなども行い理解を深めるということです。

-

春の高校伊那駅伝 男子40回記念しモニュメント除幕

春の高校伊那駅伝が19日行われます。 18日は男子第40回大会を記念して作られたモニュメントの除幕式が行われました。 伊那市陸上競技場でモニュメントがお披露目されました。 高さ150センチ幅140センチで、南アルプスの緑色岩が使われています。 中央のレリーフ「伊那から世界へ」は、駒ヶ根市在住の彫鍛金作家木下五郎さんが制作しました。 銅でできていて、モチーフは地球とハチマキ、仙丈ケ岳です。 プレートは伊那市のバルブメーカーキッツ株式会社が製作しました。 式では、木下さんとキッツの堀田康之社長に春の高校伊那駅伝実行員会から感謝状が贈られました。 モニュメントは、今年の伊那駅伝が男子40回の記念大会となることから、実行委員会が製作しました。

-

劉鉄鋼さん 教室の生徒と来月伊那文化会館で二胡コンサート

県内各地で中国の伝統楽器、二胡の教室を主宰している劉鉄鋼さんは4月22日に伊那文化会館でコンサートを開きます。 17日、当日演奏に参加するメンバーが集まり、リズムやタイミングなどを確認していました。 4月22日にコンサートを開くのは、中国のハルピン出身で二胡奏者の劉鉄鋼さんと、伊那、駒ヶ根、松本、諏訪、飯田の生徒40人です。 伊那文化会館でのコンサートは4年ぶりで、今回はピアノやギターの他、ドラムやベースなどの伴奏が入ります。 劉さんのほかに、教室で生徒を指導している中国出身の二胡奏者も一緒に演奏します。 中国の現代音楽を中心に16曲を披露する事になっていて劉さんは「中国の文化に触れ、美しいメロディーを楽しんでほしい」と話していました。 コンサートは4月22日午後6時から伊那文化会館で開かれる予定です。入場料は1,000円で、チケットの販売が始まっています。

-

インドネシアの高校生 伊那市で学習

インドネシアの高校生が17日から3日間の日程で伊那市を訪れています。 18日は、みはらしファームでそば打ちを体験しました。 伊那市では海外からの旅行客を誘致するインバウンド事業を進めています。 インドネシアからの教育旅行の受け入れは今回が初めてで、首都ジャカルタから車で2、3時間のところにある普通高校の1、2年生21人が訪れました。 そば打ち名人会のメンバーが講師をつとめ、英語を交えながら指導していました。 体験した高校生は「お菓子作りに似ていて楽しかったです」と話していました。 伊那市が進めているインバウンド事業では今年度、75団体1,830人が訪れたという事です。 中国からが8割、台湾からが2割ほどを占めていて、東南アジアからは少ないという事です。 伊那市観光協会では「東南アジアからも集客できるようPRしていきたい」と話していました。 一行は市内の農家7軒に分かれて農家民泊をしていて19日まで伊那市に滞在しています。

-

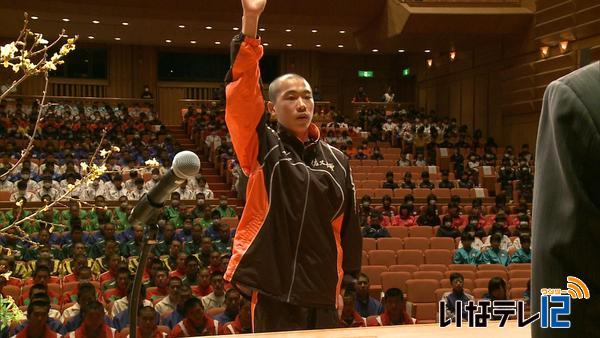

春の高校伊那駅伝 開会式

県内外の強豪校が出場する春の高校伊那駅伝は、19日、伊那市陸上競技場発着で行われます。 18日午後4時30分から伊那文化会館で開会式が行われました。 今年は男子136チーム、女子60チームの196チームがエントリーしています。 男子が第40回の記念大会、女子が第33回となる春の高校伊那駅伝は、19日、伊那市陸上競技場発着で行われます。 女子は午前10時、男子は午後0時10分スタートです。 男子は高遠町商店街を折り返す42.195キロ、女子は伊那北・西春近柳沢を折り返す21.0975キロで行われます。

-

「合格」に歓喜 高校入試後期選抜合格発表

公立高校後期選抜試験の合格発表が17日に行われ、合格した受験生に春が訪れました。 伊那市の伊那北高校では、朝8時半に掲示板が運ばれると訪れた受験生たちが自分の受験番号を探していました。 合格を確認した受験生は、友達と喜びあったり、保護者に電話をしたりしていました。 上伊那地域の公立高校8校では、983人の受験生が合格しました。 合格したある男子生徒は「ずっと緊張していたのでかなりホッとしている」と話し、ある女子生徒は「部活と勉強を両立して、充実した高校生活を送りたい」と話していました。 長野県教育委員会では公立高校の再募集を行なっていて、上伊那地域では、辰野高校、高遠高校、赤穂高校、箕輪進修高校で再募集をしています。 伊那北高校では、4月5日に入学式が行われることになっています。

1812/(木)