-

伊那商工会議所女性会 古布寄付

伊那商工会議所女性会は、高齢者福祉に役立ててもらおうと17日、伊那市社会福祉協議会に古くなった布やタオル、435枚を贈りました。

この日は、伊那商工会議所女性会の唐澤敬子会長らが福祉まちづくりセンターを訪れ、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長に古布を手渡しました。

布は使い古したタオルやてぬぐいを30センチメートル四方に切ったもので1年かけて会員が家庭で集めました。

社協では、この布を市内のデイサービスセンターで利用するという事です。

なお、女性会はこの他に、伊那市に3万円、(株)南信美装伊那にフィリピンの子供達のための洋服を寄贈しています。 -

オペラ春香の衣装や小道具届く

2012年に伊那市で開催される手作りの音楽会オペラ春香で使う衣装や小道具が届きました。

17日、伊那市のいなっせでオペラ春香の事務局長をつとめる北沢理光さんや出演メンバーらが届いた衣装や小道具が汚れたり壊れていないかなどの確認をしていました。

オペラ春香は伊那市の名誉市民で、作曲家の故・高木東六さんが、韓国の南原に伝わる恋愛物語「春香伝」をもとに、作ったものです。

届けられた衣装や小道具は、オペラ春香が2002年に横浜で開催された際、使われていたものです。

その時のオペラを企画し横浜を中心に文化活動を行っている赤い靴記念文化事業団が保管していたものを北澤さんが依頼し借りることができました。

現在オペラ春香に出演するメンバーは120人ほど集まっていて、年明けから本格的な練習にはいるということです。

北沢さんは「伊那市で初めて開かれる市民オペラなので、ぜひ成功させたい。」と話しています -

伊那西高生徒2人が税の作文で優秀賞

伊那西高校の生徒2人が、国税庁が実施した「税に関する高校生の作文」で優秀賞に選ばれ、16日表彰されました。

表彰されたのは、伊那西高校2年の高山絵美さんと小松理恵さんです。

作文の募集は、児童や生徒の租税教育の一環として毎年行われているものです。

今年初めて伊那税務署管内の高校3校から182作品の応募があり、8作品が優秀賞に選ばれました。

16日は、その中でも上位2作品に選ばれた2人が表彰され、その作文を発表しました。

高山さんは「通学に不可欠な道路や、交通事故を防ぐ信号機も税金で整備されていている。税金がなくてはならないものだと実感した」と発表しました。

小松さんは「教科書などにも税金が使われているということを小学生の時に父親に教えてもらった。以来税金が身近なものに感じている」と発表しました。

伊那税務署の清澤清所長は「税の使われ方に対し、普段の生活で感じていることが素直に表されていた。これからも、税に対し関心を持ってもらいたい」と話していました。 -

通院医療費の支給対象を協議

伊那市医療政策審議会が16日、伊那市役所で開かれ、現在小学校入学前までを無料としている子どもの通院費についてその対象をどこまで引き上げるか協議しました。

審議会は、医療関係者やPTAなど17人で構成されていて、伊那市の医療政策について審議しています。

16日は、子どもの通院医療費の支給対象者について諮問があり、審議会が協議しました。

協議では、通院費を無料にしたからといってむやみに受診が増えるとは思えないとして、通院費の無料化は中学3年生までが望ましいという意見と、無料化は小学6年生までとし、財政面や、医療現場の実情を考慮しながら段階的に検討していけばよいという2つの意見が出されていました。

現在上伊那では箕輪町、辰野町、南箕輪村が中学3年生まで通院費が無料。

伊那市は小学校入学前までを無料としています。

審議会では早い時期に意見をまとめ、12月初めに答申することにしています。 -

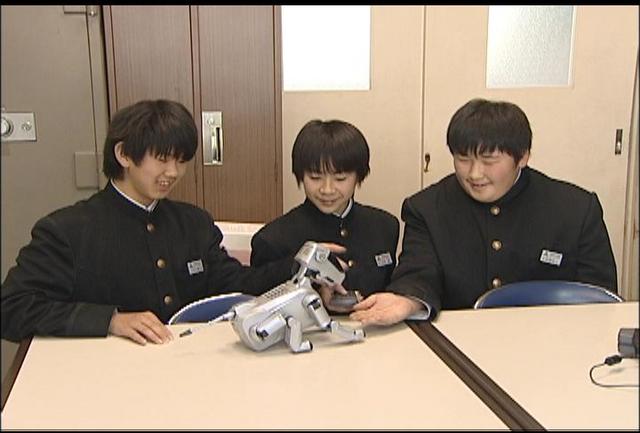

犬のロボットを中学校に寄贈

伊那市山寺の玉木幸治さんが17日、犬のロボットを、伊那東部中学校に寄贈しました。

犬のロボットは、玉木さんが10年ほど前に購入したものです。

教材として役立ててもらおうと、自作ロボットの動きの正確性などを競う大会、ロボコンに出場している、伊那東部中学校に寄贈しました。

この犬のロボットは人間の言葉を記憶し、指示通りに動く機能を持っているということです。

ロボコンに出場している技術部の部員らは、動きや構造など参考になると話していました。

この犬のロボットは、伊那東部中のほか、市内の小中学校の教育教材としても役立てられるということです。 -

上伊那口腔保健センターまつり

上伊那口腔保健センターまつりが、伊那市保健センターで14日開かれ、妊娠中や出産後の女性を対象にした歯科健診などが行われました。

上伊那口腔保健センターまつりは、今回初めて開かれました。

今回は、妊娠時期や産後の口腔ケアの大切さがテーマです。

会場では、上伊那歯科医師会会員など20人が指導にあたり、歯科検診や口腔衛生指導、妊娠中の歯の治療についてなどの歯科講話が行われました。

また、上伊那助産師会による妊産婦体操も行われ、参加者らは実際に体を動かしながら指導を受けていました。

上伊那歯科医師会の下島丈典副会長は「妊娠時期には口の中が荒れやすく、赤ちゃんについても3歳までに虫歯になりやすいかなりにくいかが決まると言われている。正しい生活習慣を身につけてもらいたい」と話していました。 -

まちづくり交付金評価委員会

国からの補助金を活用し、実施したまちづくり事業の事後評価の審議を行う、伊那市まちづくり交付金評価委員会が15日、伊那市役所で開かれました。

伊那市では、国からの補助を活用したまちづくりを市内4地区で実施しています。

委員会では、今年度、最終年度を迎える三峰川流域地区と春富地区の2地区について、市が行った事後評価の審議を行います。

補助金を活用した事業として、三峰川流域地区では、平成18年度から年間を通した観光客誘致を目的に、歴史博物館の収蔵庫増築等を行いました。

春富地区では、平成20年度から総合的な災害対策として地区の避難所となる、春富中学校体育館の耐震補強工事等が実施されました。

委員会では、来月これらの地区の事後評価について審議を行い、出された意見は国に提出する事になっています。 -

小さな親切運動作文コンクール 美篶小5人入賞

小さな親切運動作文コンクールで、伊那市の美篶小学校の5年生5人が入賞しました。

15日は、学校に小さな親切運動上伊那支部の山田益支部長が訪れ、入賞した5人に賞状を手渡しました。

美篶小学校では、優秀賞に5年の三澤亨佳君が、金賞に中嶋夏樹君と伊東知樹君が、銀賞に村田奈々子さんと小松洸君が選ばれました。

優秀賞の三澤君は「父親が仕事の配達先で、お年寄り世帯の為に、雪かきをしている事を知り、自分でも何か出来る事をしていきたい」と話していました。 -

桜の冬支度

伊那市高遠町の高遠城址公園では、来年の観桜期に向け、桜の冬支度が始まりました。

高遠城址公園では毎年、秋まつりが終わった後から桜の冬支度が始まります。

年に一度、この時期に行われるのが、高所作業車を使っての剪定作業です。

公園内では、桜守の稲辺謙次郎さんと西村一樹さんが作業を行っていました。

16日は、稲辺さんの指導のもと、西村さんが高所作業車に乗って枯れ枝を払ったり、剪定した枝に防腐剤を塗っていました。

今年の4月16日の夜遅くから上伊那地域は雪となりました。

雪の重さで公園内の桜の枝が折れる被害がありました。

稲辺さんは「もう花芽がたくさんついているので、来年も見ごたえのある花が咲くと思う」と話していました。

高遠城址公園の桜の冬支度はこれからが本番で、作業は来月中旬まで行われるという事です。 -

職場体験リスト作成へ

伊那市は地元企業の協力を得て、中学生の職場体験を受け入れてくれる企業のリストを作成します。

この日は、教育関係者や企業関係者でつくる伊那市キャリア教育推進委員会が開かれ、リストを作成することを確認しました。

職場体験は、キャリア教育の一環として行われているもので、働くことに対する生徒の意識を養うことなどを目的としています。

伊那市では、市内6校の中学校が毎年2年生を対象に職場体験を実施しています。

現在、受け入れ企業を各校で探してますが、企業の情報がないため、探すのが難しい状況です。

そこで、地元企業から職場体験の受け入れが可能かどうかの情報を寄せてもらい、リスト化することで、体験先を開拓し、スムーズに実施していきたいとしています。

今後は、企業から情報を募るほか、学校にもこれまでに受け入れ実績のある企業の情報を寄せてもらいます。

リストは、来年2月頃にとりまとめを行い、来年度の職場体験から活用していく予定です。 -

はなまるが美術展鑑賞

伊那市の小中学生がさまざまな体験をする「はなまる地域探検隊」は13日、伊那文化会館で開かれている東山魁夷版画展を鑑賞しました。

はなまる地域探検隊が美術展を鑑賞するのは今回が初めてで、およそ30人が参加しました。

子どもたちは展示作品の前に座り、学芸員の話を聞いて、感じたことを自由に発表しました。

1枚の絵が描かれた季節や時間などから、どんな作品かを考えていました。

また、会場内を歩いて好きな作品を探しました。

作品が見つかると、「桜が降ってくるみたいなところが好き」「湖がきれい」など、一人ずつ好きな理由を話しました。

子どもたちは、好きな作品を紹介し合い、美術鑑賞を楽しんでいました。 -

伊那市福祉団体連絡協と市長が初の懇談

伊那市福祉団体連絡協議会は、地域で暮らす障害者の状況を知ってもらおうと15日、白鳥孝市長と懇談をしました。

白鳥市長が福祉団体と懇談をするのは今回が初めてです。

懇談は伊那市福祉まちづくりセンターで行われ、伊那市福祉団体連絡協議会に所属する5団体の役員や関係者が出席しました。

懇談では、各団体が障害者の状況や活動内容、課題などを話しました。

車いすの利用者から、「歩道の状況が悪く怖い思いをしている。段差を解消してほしい」との要望がありました。

市長は「実際の状況を確認し、車いすの人が一番使うルートを優先して改善できるよう対応したい」と答えました。

また、障害がある子どもの将来が不安として、グループホームを希望する声や、子どもが伊那市の中で暮らせる方向性を多方面にわたって考えてほしいとの声も出ていました。

初の懇談を終えた市長は、「今後も意見交換をしたり、夢のある地域になるよう提言してほしい」と話していました。

伊那市福祉団体連絡協議会では、今後も懇談の機会を持っていきたいとしています。 -

創立25周年記念 伊那フィル定期演奏会

創立25周年を記念した伊那フィルハーモニー交響楽団の定期演奏会が14日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。

演奏会では、アマチュアオーケストラに人気があるというベートーヴェンとチャイコフスキーそれぞれの交響曲第5番が演奏されました。

ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」は、伊那フィルが第1回定期演奏会で演奏した曲です。

団員にとって思い入れの深い曲ということで、熱の入った演奏を披露していました。

観客は、2つの交響曲に聞き入っていました。 -

「長野技能五輪・アビリンピック2012」をPR

「長野技能五輪・アビリンピック2012」をPRしようと、キャラバン隊が15日、伊那市役所を訪れ白鳥孝市長にあいさつました。

大会キャラクターわざまるを隊長とするキャラバン隊は、県下77市町村を訪問し、2年後に開かれる長野技能五輪と障害者の技能大会アビリンピックをPRしています。

技能五輪・アビリンピックは、技術者の育成とものづくりの大切さを伝えることを目的に、毎年開かれています。

今年10月に神奈川県で開かれた大会には、長野県から技能五輪に51人、アビリンピックに11人の選手が出場しています。

白鳥市長は「若い技術者が育だっていけば、地域にとってとてもいいこと。市としても、PRしていきたい」と話していました。 -

伊那市ママさんバレー マザーズリーグ戦4連覇

伊那市のママさんバレーのリーグ戦決勝戦が13日、勤労者福祉センター体育館で行われ、マザーズがリーグ4連覇を達成しました。

リーグ戦は、伊那市内のバレー愛好家の主婦などでつくる8チームが5月から試合を行ってきました。

決勝に勝ち進んだのは、青のユニホーム、マザーズと赤のコスモスで、7年連続同じ顔合わせとなりました。

試合は、青のマザーズが第一、第二セットをとり、セットカウント2対0で勝ち、大会4連覇を達成しました。

キャプテンの酒井美季さんは、「今年は、選手も揃い、充実したシーズンだった。来年もリーグ制覇し目指しチーム一丸となり頑張りたい」と話していました。 -

ママチャリエコ耐久 in 伊那サーキット

かご付き自転車・通称ママチャリで3時間にわたりサーキットを走る耐久レース、ママチャリエコ耐久が、14日、伊那市の伊那サーキットで行われました。

耐久レースには、県内外から37チームが参加しました。

レースは、一人で3時間を走りきるアイアンマンの部、家族で走るファミリーの部、会社仲間で走るカンパニーの部など5部門が設けられました。

この耐久レースは、二酸化炭素を排出しないエコな自転車のレースで、チームメイトとともにゴールする達成感を味わってもらおうと去年から開かれていて、今回で6回目です。

今回から、所有者がみつからず廃棄処分されてしまう放置自転車を長野市のNPOから譲り受け、参加者に貸し出す取り組みも始めました。

参加者は、仲間と交代しながら3時間の耐久レースに挑んでいました。

実行委員会によると、特に企業からの参加が増えているということで、社員の交流の場や福利厚生などとして活用されているのではないかと話しています。 -

リアルソフト盤全国大会in伊那

野球盤というボードゲームの実写版・第1回リアルソフトボール盤全国大会 イン 伊那が、14日、伊那市の美篶六道原運動場で開かれました。

第1回全国大会には、上伊那を中心に12チームが参加しました。

この大会は、ボードゲームの野球盤を、実際にグラウンドで行おうという企画で、伊那商工会議所青年部が考案しました。

ソフトボールのまち伊那市をPRしようと、野球ではなくソフトボールで行われました。

グラウンドにフェンスを設けて、ピッチャーは、ピッチングマシンを使います。

打球が飛んだ場所で、ヒット・アウトなどが判定され、出塁した打者は、走者看板を移動させます。

14日は、信濃グランセローズチームがゲストとして招かれ、中学生などと対戦しました。

投手はマシーンで、守備がないためチームに実力差があっても試合が成り立つということで、この大会ならではの対戦カードとなりました。

伊那商工会議所青年部では、「伊那市を全国にPRするイベントとして、来年につなげていきたい」と話していました。 -

伊那消防署員と消防クラブの児童らが火災予防を呼びかけ

11月9日から15日までは秋の全国火災予防運動期間です。

伊那消防署は14日、市内の大型店で火災予防を呼びかけました。

啓発活動には、伊那消防署署員や荒井区少年少女消防クラブと中央区北町少年消防クラブの小学生ら、合わせて60人が参加しました。

啓発活動は、火災予防と住宅用火災警報器設置の推進を目的に行われたものです。

会場には消防車両などが展示され、訪れた人達は写真を撮ったり、署員から設備について説明を受けていました。

他にも、火災時の室内の状況が体験できる「煙体験ハウス」も設置され、子ども達が体験していました。

消防クラブの子ども達は、買い物客にチラシを配りながら火の用心を呼びかけていました。 -

富県小学校PTA講演会

伊那市の富県小学校で14日、PTA講演会が開かれ、親業訓練インストラクターの小椋佐代里さんが、子どもとのコミュニケーションについて話しました。

この日は、親業訓練インストラクターとして全国で講演活動などをしている伊那市新山在住の小椋佐代里さんが、富県小の保護者の前で、「子どもに自分を伝える」をテーマに話しました。

親業訓練とは、親が子どもとのコミュニケーション方法などを学び、訓練することで、子どもとの信頼関係を築き、子どもの自立心を育てることを目指すものです。

小椋さんは、「子どもを注意する時は、子どもを非難するのではなく、子どもの行動で自分の心や体が傷つくなどの具体的な影響があることを伝えることが大切」とし、「こうすることで、子どもを否定することなく、信頼関係を築くことができる」と話しました。

また、その後の行動を子どもに考えさせることで、思いやりをもって自分で行動できるようになると話しました。 -

天野惣平さん作品展

伊那市高遠町在住の造形作家天野惣平さんの作品展が、伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで開かれています。

天野惣平さんは、伊那市高遠町芝平在住の造形家です。

毎年秋に、このギャラリーで展示を開いていて、20年ほどになります。

作品の材料は、かごを編む藤に銅版画で色を付けた和紙が巻きつけられたものを使っています。

天野さんが作る作品には、タイトルもテーマもありません。

天野さんは「作品を見るときに、言葉で考えるのではなく、心や体感でみてほしい」と話しています。

天野惣平展は16日(火)まで伊那市旭町のアートギャラリーミヤマで開かれています。 -

伊那北駅前の桜 愛称「夏心桜(なつっこざくら)」に

伊那市の伊那北駅前に去年植樹されたタカトオコヒガンザクラの愛称が「夏心桜(なつっこざくら)」に決まりました。

桜を管理している山寺活性化協議会が13日、設置した看板を披露しました。

桜の愛称は「夏心桜」です。

駅前の活性化のために取り組み、今年の春に卒業した伊那小学校夏組の子どもたちから愛称を募り、山寺活性化協議会などで決めました。

今回の愛称を考えたのは伊那中学校1年の唐澤誠君です。

今日の除幕式には、夏組の子どもたちも集まり、名前が刻まれた看板の設置を喜んでいました。

協議会の矢野昌史理事長は、「皆が大人になったら、またこの場所に集まり、地域をにぎやかにしてほしい」と話していました。 -

キッズ運動あそびゼミナール

運動好きな子どもを育てようと、長野県教育委員会は13日、キッズ運動あそびゼミナールを伊那市の富県小学校体育館で開きました。

伊那市内の小学生や保護者、体育指導者などおよそ90人が参加しました。

このゼミナールは、子どもの体力低下や運動離れに歯止めをかけるため、保護者や指導者に運動あそびを紹介し、広めていこうと、県内8会場で行われています。

伊那会場が今年度の最後で、松本短期大学の・ス澤秋孝教授が指導しました。

・ス澤教授は、「側転、跳び箱、逆上がり、縄跳びの4つが小さいうちにできると、子どもは運動が好きになる」と話し、運動あそびを教えました。

参加者は、側転を出来るようにするための運動あそびとして、クマの真似をして歩くクマさん歩きに挑戦していました。

参加したある小学校の教諭は、「運動遊びは体作りの基本になるので、とても参考になった」と話していました。 -

山麓一の麺街道フェスタ2010

国道361号沿線地域のご当地麺料理を楽しむことができる「山麓一の麺街道フェスタ」が、13日、14日の2日間、伊那市高遠町の高遠城址公園で開かれています。

現在紅葉が見ごろを迎えている高遠城址公園。

その紅葉の下、13日から始まったのが、県内外の麺料理を楽しむことができる「麺街道フェスタ」です。

「麺街道フェスタ」は、麺と街道にスポットを当て、街道に隣接する地域の広域的な観光PRを目的に去年から開かれています。

今回も去年と同じ5種類の麺料理を楽しむことができます。

岐阜県高山市の高山ラーメン。細ちぢれ麺が特徴です。「麺を鍋に投じる」ことから名前がつけられた、木曽福島のとうじそば。すんきと呼ばれる木曽伝統の漬物が入り、一風変わった味わいを楽しむことができます。この他地元伊那市では、辛つゆが特徴の行者そばや、焼き味噌と辛み大根を薬味で入れる高遠そば、伊那市名物のローメンが販売されています。

会場は朝から多くの人で賑わい、麺料理の味を食べ比べていました。

飯田市から訪れたある男性は「初めて来たが、各地のご当地麺料理を楽しむことができ嬉しい」と話していました。 -

蟻塚城について学ぶシンポジウム

伊那市美篶笠原に存在したとされる、蟻塚城について学ぶシンポジウムが13日、笠原ふれあい交流センターで開かれました。

この日は、地域住民などおよそ60人が会場を訪れ、蟻塚城について知識を深めました。

蟻塚城はおよそ700年前、鎌倉時代から室町時代にかけて存在した城だと地域に伝えられています。

シンポジウムは、貴重な文化遺産について地域の人たちに知識を深めてもらおうと開かれました。

シンポジウムでは、長野県教育委員会の遠藤公洋さんが「蟻塚城のロマン」と題して講演しました。

遠藤さんは、城跡の形状や、周辺にあったとされる城や集落との位置関係を説明し「蟻塚城は、高遠城が織田勢に攻められた時代には存在していた可能性が認められる」と話していました。

また、辺りに深い堀がないことから「蟻塚城が、攻撃の拠点でもあった山岳寺院の可能性もある」と話していました。

遠藤さんは「伊那市は古文書に載っていないような文化財が数多く眠っている。豊かな歴史を感じてもらいたい」と話していました。

また、この後有識者によるパネルディスカッションも行われ、蟻塚城についての知識をさらに深めていました。 -

「おらほ」に紅葉のちぎり絵 秋を演出

伊那市東春近の宅老所「おらほ」には、大きなもみじのちぎり絵が飾られ、深まる秋を演出しています。

縦横160センチのこのちぎり絵は、おらほの職員と利用者が協力して作りあげました。

東春近の文化祭での展示を目指して製作した作品で、赤や黄色のもみじの葉は、和紙を染めたものをちぎって貼りました。

12日は、近くの小学生たちがおらほを訪れ交流しました。 -

ひとり暮らしのお年寄りの交流会

伊那市の美篶きらめき館で10日、ひとり暮らしのお年寄りの交流会が開かれました。

交流会は、一人で暮らすお年寄りに人と触れ合い交流する機会をつくってもらおうと、美篶社会福祉協議会が10年ほど前から毎年行っているものです。

この日は、25人の高齢者が集まり、食事をしながら会話を楽しんだ後、地元のコーラスグループが合唱を披露しました。

テレビやラジオなどで聞き慣れた昔の曲が演奏されると一緒に唄って楽しみました。

美篶社協の後藤郁会長は、「高齢者が元気になる事は地域の活性化につながる。いつまでもたっしゃで長生きしていただきたい」と話していました。 -

伊那市行革審議会が3事業廃止を報告

伊那市行政改革審議会は、市が検証を求めた14の事業のうち、3つの事業を廃止とする外部評価報告書を12日白鳥孝市長に手渡しました。

審議会会長の飯島尚幸市議会副議長と副会長の中村宗一郎信大農学部長が市役所を訪れ、白鳥市長に報告書を提出しました。

伊那市は、14の事業の検証を求め、各種団体の代表で組織する審議会が8月から検討してきました。

廃止と位置づけられたのは、平成4年から実施されている三峰川サマーピクニックと、伊那市産の米の販売促進のためJA上伊那に補助している平成8年からの伊那米販売促進事業、長谷の美和診療所に併設されている鍼灸治療所で行なわれている平成18年からの鍼灸施療事業の3つの事業です。

サマーピクニックは、537万円の事業で、参加者の減などが主な理由です。

伊那米販売促進事業は、243万円の事業で、十分消費が進んでいるとの判断です。

鍼灸施療事業は、662万円の事業で、利用者が少ないことが主な理由で、民間委託、民間譲渡を前提に廃止としました。

逆に充実・拡大としたのが、信州伊那高遠の四季展、結婚推進事業で、その他の8つの事業は、事業内容の見直し、松くい虫対策事業は、現状維持と判断されました。

白鳥市長は、報告結果を重視し、来年度予算に反映させたいとしています。

伊那市の外部評価評価制度は、昨年度から始まっていて、廃止とする事業が報告されたのは、今回が初めてです。 -

木彫工芸品200点並ぶ

箕輪町の木彫工芸家、中澤達彦さんが開いている教室の生徒らの作品展が伊那市西春近のかんてんぱぱホールで開かれています。

会場には、中澤さんの教室で木彫を学んでいる生徒、約70人の作品200点あまりが並べられています。

作品は家具や壁掛け、仏像など生徒らが思い思いに作ったものです。

中澤さんは、日展会友で箕輪町や松本市など県内9つの教室で木彫の指導にあたっています。

作品展は各教室の生徒が情報交換しながら交流を深めようと開いたもので今回で3回目となります。

生徒の多くは木が持つ温もりある質感に魅かれ、木彫を始めたということです。

中澤さんは年々、生徒の技術が上がり、出来栄えもよくなってきていると話しています。

この作品展は入場無料で14日日曜日まで開かれています。 -

クマがニワトリ襲う

伊那市西箕輪吹上で、連日鶏小屋がクマに襲われる被害が出ています。伊那猟友会は、現場に捕獲用の檻を11日設置しました。

被害は、6日から11日まで連続でおきていて、毎日10羽前後の鶏が犠牲になっています。

きつねの仕業と思った小屋の持ち主が11日午前2時頃、車の中で見張りながら仮眠していたところ、犬がほえるので懐中電灯を照らしながら小屋に近づき声をかけました。すると目の前にクマが飛び出してきて、柵を乗り越え、近くの山に逃げ込んだということです。

小屋の周辺には、被害にあった鶏の毛が散乱し、乗り越えた柵には、クマの毛がついていました。

この鶏小屋がクマに襲われるのは、今年が初めてということです。

鶏小屋周辺には、民家もあり、近くの農家も不安を隠せません。

ある農家は、「猪は、出たと聞いたことがあるがクマは聞いたことがない。夕方は、特に怖いです」と話していました。

伊那市は、伊那猟友会西箕輪支部に檻の設置を依頼し、クマの通り道とみられる場所にしかけました。

猟友会関係者は、「山に食べ物がなくなったのでニワトリを襲った可能性もある」と話しています。

伊那市では、家の近くでも鈴やラジオなどを身につけるよう注意を呼びかけています。 -

大根田勝美さん伊那市ふるさと大使に委嘱

アメリカで最も成功した日本人ビジネスマンといわれている大根田勝美さんが、伊那市ふるさと大使に委嘱されました。

11日は、伊那市役所で伊那市ふるさと大使の委嘱式が行われました。

大根田さんは、現在、73歳。東京で生まれ、小学校低学年のとき、伊那市に疎開しました。

中学校を卒業後、組み立て工としてオリンパス伊那工場に入社し、その後、アメリカで内視鏡ビジネスをはじめ、成功を収めました。

白鳥孝伊那市長は、「伊那は、景観・人情の素晴らしいところ。それを全世界に発信して欲しい」と話しました。

大根田さんは「昨日、鹿嶺高原に行ってきましたが、とても美しかった。道の途中の三峰川の桜並木も素晴らしい美しいところだと思いました。機会あるごとに、伊那市の美しさを伝えたいと思います。また、伊那市にもっと良くなってもらいたいという点もあるので、市政の皆さんに話し合って、伊那市をバイタリティある素晴らしく美しい街にしていきたい」と話していました。

伊那市のふるさと大使は、市外で活躍している伊那市ゆかりの著名な人などを委嘱していて、大根田さんは20人目となります。

また、11日は、大根田さんの講演会も合わせて開かれました。

大根田さんは、「チャンスの神を逃すな」と題して講演しました。

大根田さんは、中学時代の学校の教頭が、チャンスの神様は一度通り過ぎたら捕まえるのは難しいと話していたことを思い出し、様々なチャンスを捕まえてきたとして経験を紹介しました。「成功は、自分の力で成し遂げたのではなく、巡りあった人たちが素晴らしい人たちだったから」と話していました。

大根田さんは、ベンチャービジネスで巨額の資産を築いていて、2006年に、事業から引退しています。

アメリカでは、最も成功した日本人ビジネスマンといわれているということです。

318/(日)