-

高遠城址公園さくら祭りポスター決定

来年から使われる高遠城址公園さくら祭りのポスターの図案が決定しました。

今回決定したポスターの図案は、伊那市の有限会社アド・プランニングがデザインしたものです。

5社から9つの図案が集まり、伊那市観光協会の役員の投票により決定しました。

ポスターは8,850作り、関東の京王線や中京の名鉄線の車内吊りのほか、市内商店などに貼られるということです。

この図案は3年間使用する予定です。 -

進徳館夏の学校 孔子像の前で素読を体験

伊那市高遠町の進徳館では、小学生を対象にした「進徳館夏の学校」が開かれ、児童が孔子像の前で素読を体験しました。

夏の学校は、旧高遠藩の藩校進徳館で学習することで、高遠の歴史や文化に馴染みながら夏の思い出を作ってもらおうと、高遠町公民館が開いているものです。

27日は、孔子像の前に児童が座り、孔子の言葉を集めた論語を高遠町公民館の原和男館長に続いて素読しました。

原館長は「意味を覚えるというよりも、言葉のリズムや美しさなどの雰囲気を感じてほしい」と話していました。 -

貴船神社子供騎馬行列企画展

伊那市の高遠町歴史博物館では、市の無形民俗文化財に指定されている貴船神社子供騎馬行列の企画展が開かれています。

会場には、子供騎馬行列に関する写真など50点ほどが展示されています。

この展示会は、夏休みに合わせて地域の文化財を知ってもらおうと開かれました。

それぞれの役割の衣装がわかるものや、平成21年に披露した時の写真、行列に使われる道具、大正時代の写真などが展示されています。

子供騎馬行列は、高遠町藤沢の貴船神社に400年以上前から伝わる民族芸能です。

大正12年から途絶えていましたが、平成3年に高遠北小学校の児童が演じて再開されました。

まつりなどで披露されていて、今年9月1日に行われる高遠城下まつりでも、3年ぶりに披露される予定です。

この貴船神社子供騎馬行列の企画展は、9月9日まで、伊那市の高遠町歴史博物館で開かれています。 -

芝平山絵図の虫干し行事

300年以上守り継がれている、山の境界線を記した芝平山絵図の虫干し行事が15日、伊那市高遠町の四日市場公民館で行われました。

芝平山絵図は伊那市有形文化財に指定されていて、今から304年前の1708年宝永5年に作られたとされています。

絵図に記された境界は、高遠領の6か村と諏訪領の12か村による芝平山の所有権争いを治めるため、江戸幕府評定所が決めたもので絵図は高遠領と諏訪領の双方に渡されたということです。

この日は、年1回行われるその絵図の虫干し行事が行われました。

この行事は伊那市無形民俗文化財に指定されていて、当時の高遠の6か村、御堂垣外、芝平、荒町北原、栗田、四日市場の区長や総代などおよそ20人が参加しました。

虫干し行事はこの旧6か村が毎年持ち回りで行っていて、今年は四日市場が担当しました。

絵図の裏には境界を決めた当時の役人の名前のほか、互いに領地を荒らさないようにとの注意書きが記されています。

絵図は来年の7月15日まで箱に入れ、関係者が大切に保管するということです。 -

高遠城址公園観光協議会 公園整備目的に寄付

伊那市高遠町の飲食店などでつくる高遠城址公園観光協議会は、城址公園の整備などを目的に10万円と縁台10脚を19日、伊那市に寄付しました。

19日は、高遠城址公園観光協議会の植田康雄会長ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長に目録を手渡しました。

協議会では、公園内のごみ拾いや草刈りなどの他、観桜期のぼんぼりの取り付けなどを行っています。

現在会員は、飲食店や旅館など92軒で、今回は会員から集めた会費のうち、諸経費を除いた分で縁台10脚と寄付金10万円を用意しました。

植田会長は、「公園の整備のために使って下さい」と話していました。

寄付金は、伊那市のさくら基金に積み立てられるということです。 -

園児が手作り包帯を預ける

伊那市の高遠第2・第3保育園の園児は、災害時に利用する園児や保護のがメッセージが書き込まれた手作りの包帯を、近くの藤沢駐在所に18日預けました。

この日は、保育園の全園児26人が、去年の11月に作った包帯を手に駐在所を訪れました。

園児らは、「地震あった時使います、包帯を預かって下さい」と話し、藤沢駐在所の大和康樹巡査部長に手渡しました。

この包帯は、シーツを細長く切った物に「いつも笑顔で」といったメッセージや園児の描いた絵が書き込まれています。

いざという時には包帯として使うほか、ロープのようにつかまって避難の誘導にも使えるということです。

避難した時、子供たちの不安な気持ちを少しでも和らげたり、集まった人たちの心のよりどころになればと、地域の防災の拠点でもある駐在所で預けました。

唐澤はる代園長は「災害では、パニックになる事が一番怖い。いざという時には、包帯をみる事で落ち着いて行動できれば」と話していました。 -

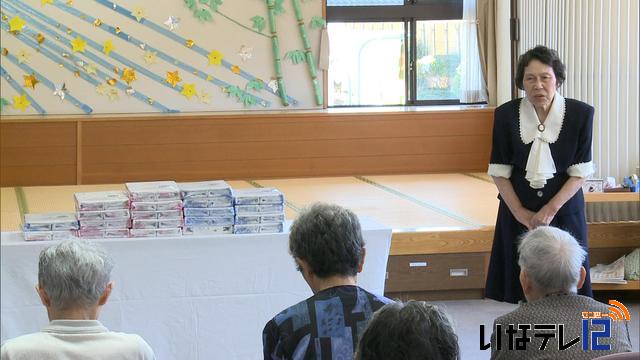

デイサービスに毛布カバー寄贈

伊那市高遠町在住の赤羽光子さんが9日、伊那市デイサービスセンターくつろぎの家に毛布カバーを寄贈しました。

9日は、高遠町長藤にあるくつろぎの家で贈呈式があり、赤羽さんが、くつろぎの家の佐藤雅子所長に毛布カバーを手渡しました。

くつろぎの家への寄贈は赤羽さんの夫で今年事故により亡くなった清さんがこれまでに5回ほど行っていました。

清さんは地元の施設を利用している人たちに喜んでもらおうとカラオケセットなどを贈っていて、今回はその遺志を継いだものです。

赤羽さんは、「利用者の皆さんが少しでも快適に過ごせてもらえればうれしいです。」と話していました。 -

信州伊那高遠の四季展にあわせ小中高校生の作品審査

伊那市高遠町の信州高遠美術館は、現在開催中の信州伊那高遠の四季展にあわせて、市内の小中高校生の作品の審査を5日行いました。

小学生の部で、最高賞となる金賞に選ばれたのは、長谷小学校3年の北島愛唯さんの作品です。体の動きや表情、躍動感などが評価されました。 -

伊那まつりでの披露に向け孤軍高遠城練習

8月4日と5日に開催される伊那まつりでの披露に向け、舞踊「孤軍高遠城」の練習が3日、伊那市高遠町の高遠町総合福祉センターやますそで行われました。

練習をしているのは高遠町を中心に、地域の歴史文化を伝承しようと集まった有志27人です。

孤軍高遠城は武田信玄の5男・仁科五郎と織田軍との戦いを表現した舞です。

踊りを指導しているのは、市内で舞踊の教室を開いている重盛君子さんです。

今年の伊那まつりは、40回の記念ということで、孤軍高遠城の踊りが初めて披露されます。

参加者は、2年前から練習してきた成果が披露できると気合いが入ります。

重盛さんは、「伊那市の伊那節や長谷のざんざ節のように、孤軍高遠城を高遠の伝統にしていきたい」と話していました。

孤軍高遠城は、8月4日に行われる伊那まつりの市民踊りの日に、高遠小や高遠中の子どもたちと披露します。 -

高遠北小児童 マーシャル諸島共和国の子どもと交流

伊那市の高遠北小学校の児童は、太平洋上の赤道付近に位置する島国マーシャル諸島共和国の子ども達と25日、交流しました。

高遠北小を訪れたのは、マーシャル諸島共和国の10歳から13歳までの子ども10人です。

子ども達は、相互交流を目的に3泊4日の予定で日本を訪れています。

最終日の25日は、高遠北小の5縲・年生26人と、習字を体験しました。

児童らは、筆の持ち方や字の書き方を教えていました。

最初は言葉が通じずお互い困っている様子でしたが、次第に慣れてくると簡単な英語を使ってコミュニケーションをとっていました。

交流では他に、高遠北小の児童が校歌を歌うと、お返しにマーシャル諸島の子ども達は、家を建てた時に踊るというダンスを披露しました。

高遠北小では、「色々な人と関わりを持って視野を広げるとともに、他国に目を向けるきっかけになれば」と話していました。 -

中国の修学旅行 初の受け入れ

伊那市は、外国人観光客を誘客するインバウンド推進事業として、中国の小学校の修学旅行の受け入れを26日初めて、伊那市の高遠小学校で行いました。

26日は、中国の小学3年生から6年生にあたる児童33人が高遠小学校を訪れ、5年生と交流しました。

伊那市では、国外に伊那市の魅力を発信していこうと、昨年度からインバウンド推進事業として中国の教育関係者の視察受け入れなどに取り組んでいて、26日はその成果として初めて中国の教育旅行団を受け入れました。

中国の小学生は、修学旅行として日本を訪れ、その一環で高遠小の児童と交流をしました。

25日は伊那市高遠町のさくらホテルに宿泊したということです。

児童たちは、習字や折り紙で日本の文化に触れました。

習字の授業では、一文字ずつ交代で「交流」という漢字を書いたり、自分の名前を書いた紙を交換していました。

折り紙では、手作りの袋に、一緒に作った折り紙を入れ、プレゼントしました。

7月には市内の中学校で中国の4つの中学校を受け入れることになっています。

伊那市では、中国と台湾を主なターゲットに、教育関係の他、一般の観光客へも誘客をアピールしていきたいとしています。 -

早稲田大学大学院生が中央構造線エリア見学

早稲田大学の大学院生が23日、「断層の解剖」をテーマに伊那市内の中央構造線エリアを見学しました。

伊那市を訪れているのは、早稲田大学で地質などについて学ぶ大学院生19人です。

早稲田大学教授で日本ジオパーク委員会委員の高木秀雄さんが、伊那市高遠町や長谷の中央構造線エリアを研究対象としていることから高木さんの教室の大学院生などが訪れたものです。

最初に訪れた伊那市高遠町の三峰川沿いでは、熱や圧力によって形が変わった「変成岩」と呼ばれる岩を調べていました。

高木さんは「この周辺では違う種類の変成岩が同じ場所から出ている。とても興味深い場所」と説明していました。

大学院生らは岩を砕いて、含まれている成分をルーペで調べていました。

ある院生は「中央構造線上というこの場所ならではの地形を調査することができて良かった」と話していました。

高木さんは「このジオパークの中には5つの露頭がある。中央構造線を知る上でとても重要な場所」と話していました。

またこの日は、ジオパークの見所を高木さんから学ぼうと、地元のジオパークガイドも参加していました。

参加したあるガイドは「変成岩が見られる場所が意外なところにあることがわかった。ガイドをするための知識を広げられたと思う」と話していました。

南アルプスの世界自然遺産登録を目指す伊那市では「今回の早稲田大学だけでなく、学習の場として広く活用していけるよう取り組んでいきたい」としています。 -

高遠・高遠北小学校の児童がメギの植栽

伊那市の高遠小学校と高遠北小学校の児童らは、県の天然記念物ミヤマシロチョウのエサになるメギの木を、15日入笠山に植えました。

15日は高遠小と高遠北小の4年生49人がメギの木を植えました。

ミヤマシロチョウは、県の天然記念物に指定されている標高1200メートルから2000メートルに生息する蝶です。

乱獲や環境の変化が原因で数が減っていて、絶滅が危惧されています。

幼虫のエサになるメギの木の植栽は、ミヤマシロチョウを保護しようと、チョウの生息地である入笠山で平成15年から毎年行われています。

児童らは、スコップで穴を掘り、苗を植えました。

ある児童は、「穴を掘るのが大変だったけれど、チョウが寄ってきてくれたらうれしい」と話していました。 -

高遠の四季展 最高賞に山本さん「杖突街道を南へ」

3年に1度全国公募で行われる「信州伊那高遠の四季展」の最高賞に、塩尻市の山本達治さんの洋画「杖突街道を南へ」が選ばれました。

16日は審査結果の発表が、伊那市高遠町の信州高遠美術館で行われ、入賞作品が紹介されました。

「信州伊那高遠の四季展」は、3年に1度、全国公募で行われている展示会で、15日から16日にかけて審査が行われました。

最高賞の「信州伊那高遠大賞」には、塩尻市の山本達治さんの洋画「杖突街道を南へ」が選ばれました。

審査員によりますと、手前を暗くしたことで、中央の田園を際立たせている点など、全体的な構図や色使いが評価されたということです。

銀賞の「伊那市長賞」には、広島県の吉川紀久代さんの日本画「夜陰」が選ばれています。

銅賞の「信州高遠美術館賞」には、愛知県の大澤勝弘さんの洋画「終着」と、茅野市の五味仁さんの洋画「伊那市駅周辺風景」、岡谷市の船本達也さんの洋画 「夕立後の藤沢川沿い集落」が選ばれています。

今回は、前回より160点少ない327点の応募でしたが、日本藝術院会員で、日展常任理事の塗師祥一郎審査委員長は「全体的にレベルが高く、粒ぞろい。どの作品も現場をよく見て描いている」と評価しています。

今回の審査では入賞の他に、奨励15点、秀作30点、入選172点が選ばれています。

第5回信州伊那高遠の四季展実行委員会の登内孝委員長は「素晴らしい作品が選ばれた。ぜひ多くの方に見ていただきたい」と話していました。

第5回信州伊那高遠の四季展は7月28日から9月2日まで、信州高遠美術館を中心に市内の6会場で開かれます。 -

高遠町の飲食店店主ら とうがらしで地域活性化を

伊那市高遠町の飲食店店主らで作る「高遠版内藤とうがらしプロジェクト」は、高遠藩主内藤家が新宿で育てていた「内藤とうがらし」の栽培を始めました。

会では、とうがらしを使って農商工の連携と地域活性化を目指します。

内藤とうがらしは八房とうがらしという品種です。

江戸時代、新宿御苑とその周辺に屋敷を構えていた高遠藩主内藤家が栽培していたとされています。

3年前から新宿区四谷地区協議会がこの内藤とうがらしに注目し、プロジェクトを進めています。

内藤の殿様のお膝元高遠でもこのプロジェクトに取り組もうと今年1月に会を立ち上げました。

14日は、伊那市高遠町の飲食店で会議が開かれ、メンバーや栽培希望者およそ30人が集まりました。

アドバイザーを務める信州大学農学部の松島憲一准教授は「内藤とうがらしの栽培は、農業従事者の高齢化や、野生鳥獣の食害などの問題を抱えるこの地域にとって意味のある取り組み」と話します。

今回、四谷地区協議会から種を分けてもらい、現在町内のハウスで試験的に育てています。

この苗を栽培希望者に販売し、活動を広げていく考えです。

会では、とうがらしを使った商品の開発やイベントでの活用を計画している他、とうがらしが一面に実った時の景観形成にも期待を寄せています。 -

【カメラリポート】芝平の人達が伝える鍾乳洞

集団移住で廃村となった伊那市高遠町芝平の人々が語り伝えてきた、鍾乳洞を訪ねました。

芝平出身の北原厚さん。過疎による集団移住で芝平の土地を後にしました。

芝平の人たちが、語り伝えてきたという鍾乳洞が、高遠町長藤の御堂垣外にあるというので、伊那谷自然友の会のメンバーと一緒に案内してもらいました。 -

市長「信州そば発祥は高遠」

伊那市の白鳥孝市長は、信州そば発祥の地として高遠そばをブランド化していきたいとの考えを、14日示しました。

これは、14日開かれた伊那市議会6月定例会一般質問の中で、議員の質問に答えたものです。

白鳥市長は、「高遠藩藩主だった保科正之がそば職人を山形・会津に連れて行き、そば切りを伝えている。信州そば発祥の地は、諸説あるが、伊那も、発祥の地として名乗りを上げていいのではないか」と話し、高遠そばのブランド化を目指すと答えました。

なお、14日は三笠宮寛仁さまの葬儀が営まれ、全国議長会から、弔意を示すよう要請がありました。

これを受けて伊那市議会では、市議会史上初めて、国旗に黒い幕をかけて、議会を開きました。 -

高遠小学校 福祉体験会

伊那市の高遠小学校の児童は、車いすや点字などについての福祉体験を12日、行いました。

12日は、3年生から6年生までの児童およそ150人が、車いすや点字、手話など、希望する内容を学びました。

高遠小の福祉体験は、身近に行われている福祉活動について理解を深めようと10年以上前から行われています。

車いす体験では体育館内に段差や坂道などのコースが設けられました。

児童らは、「動く時や段差を登る時は、乗っている人に必ず声をかけてあげてください」などと伊那市社会福祉協議会の職員からアドバイスを受けていました。

高遠小学校では「体験を通し、福祉を実践しようとする力と、お互いに思いやる心を育んでほしい」と話していました。 -

【カメラリポート】芝平石灰道を歩く

土壌改良剤として田畑などで活用されている石灰。豊富な石灰岩を有する伊那市高遠町の芝平では、石灰を作っていた痕跡が残っています。

芝平出身の北原厚さん。過疎により、集団移住で芝平の土地を後にしました。

6月3日は、芝平の歴史を北原さんから学ぼうと、伊那谷自然友の会が現地を訪れました。

北原さんの案内で、芝平の山に入ると、石積みが見えてきました。 -

陶芸教室で色付け作業

信州高遠美術館が主催する高遠焼きの陶芸講座が10日伊那市高遠町の工房で開かれ、参加者らは作品に色を付ける作業を行いました。

陶芸講座は2回に分けて行われ、5月に開かれた1回目は土をこねて器の形を作りました。

2回目になる10日は、乾燥した作品に釉薬をかけました。

指導にあたったのは高遠町の陶芸家、浦野真吾さんです。

陶芸講座は、信州高遠美術館がアートスクールとして毎年開いていて、作った作品は年末に美術館で展示するということです。

講座には15人ほどが参加し、作品を薬に浸したり、筆で絵を描いていました。

ある参加者は、「先生の言うとおりに作っても思い通りにいかず難しい。できたお皿を家で使うのが楽しみです」と話していました。

この後作品を窯に入れました。23日には作品の取り出しを行う予定です。 -

伸和コントロールズ50周年記念コンサート

伊那市高遠町に長野事業所がある伸和コントロールズ株式会社が創業50周年を記念して、9日高遠美術館で記念コンサートを開きました。

会場には160人ほどが訪れ、弦楽5重奏やピアノが奏でるクラシックやオペラの曲を楽しみました。

伸和コントロールズ株式会社は神奈川県に本社があり、1962年に磁力の力によって開閉する電磁弁を製造する会社として設立されました。

1984年に旧高遠町に長野事業所を開設し、2005年にはしんわの丘ローズガーデンを寄贈、オープンしています。

今日行われたしんわの丘ローズガーデンのバラ祭りのオープニングにあわせて、無料のコンサートを企画したものです。

長野事業所副所長の鬼久保賢治さんは、「50周年が迎えられたのもひとえに地元の皆さんのご支援やご協力があったから。今日はお礼としてたくさんの人に無料でコンサートを楽しんでほしい」と話していました。 -

梅雨入り 雨の中バラ楽しむ

気象庁は9日、関東甲信地方の梅雨入りを発表しました。

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは、バラ祭りが同日から始まり、梅雨空のもと、色とりどりのバラの花が訪れる人たちを出迎えていました。

この日の伊那地域は雨が降ったりやんだりの天候で、ローズガーデンを訪れた人たちは傘をさして見物していました。

気象庁の発表によりますと、関東甲信地方の梅雨入りは、去年より13日遅く、平年より1日遅いということです。

現在梅雨前線が停滞していて、この先1週間はくもりや雨の日が多くなりそうだということです。

同日からバラまつりが始まったローズガーデンでは、高遠町公民館ハーモニカ教室の演奏を皮切りに、オープニング式典が行われました。

5年目の開催となった今年は、7月8日までの開催で、例年と同様、土日・祝日の周遊バスの運行も計画されています。

式典で白鳥孝伊那市長は「伊那市は桜だけでなくバラも楽しめる。祭りを通じて、伊那市のいろんな魅力を発信していきたい」と話していました。

ローズガーデンを創設した伸和コントロールズの幸島宏邦社長は「丘の上でバラを見られるところは世界でも少ない。みなさんと一緒にこれからもバラ園を育てていきたい」と話していました。

バラ祭りでは、苗の販売やバラの育て方相談なども行われていて、訪れた人たちが色や種類を品定めしながら購入していました。

バラ祭り実行委員会の中川泰会長は「梅雨と一緒のスタートになったが、バラは雨に濡れても生き生きとするし雫がついてきれいに見える。ぜひ多くの人に足を運んでもらいたい」と話していました。

伊那市高遠町、しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは7月8日までで、入園料は一人200円、中学生以下は無料となっています。 -

入笠牧場で放牧始まる

標高およそ1,600メートルに位置する伊那市高遠町の入笠牧場で8日から、放牧が始まりました。

放牧は、農家の労力削減や牛の足腰を丈夫にすることなどを目的に、毎年行われています。

8日は、上下伊那を中心に飯田や諏訪からホルスタインと和牛およそ70頭が放牧されました。

運ばれてきた牛はトラックから降ろされると、JA上伊那や市町村の職員らが体重や健康状態などをチェックしていました。

放牧された牛は、高低差のある牧場内を元気に走り回っていました。

8日放牧された牛は、10月上旬までこの牧場で過ごすことになっています。 -

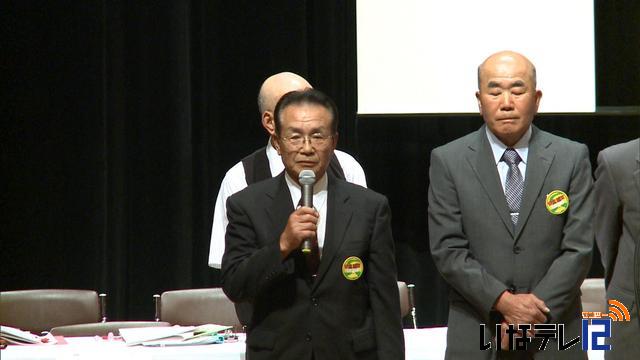

外国人観光客誘客・教育旅行誘致へ

伊那市観光協会の平成24年度総会が、7日に開かれ、新たな事業として外国人観光客の誘客や教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

この日は伊那市役所で総会が開かれ、会員およそ20人が集まりました。

総会では新年度事業として、外国人観光客の誘客、農業体験など地域資源を活かした教育旅行の誘致を行なっていく計画が示され、承認されました。

外国人観光客の誘客は、国内旅行者の減少や、外国人観光客が桜に高い関心を持っていることから、観桜期を中心にパンフレットなどでPRをする予定です。

また教育旅行については、県内の教育旅行訪問地として伊那市が全体の5%にとどまり、開拓の余地があるとして、農業体験や農家民泊を組み合わせたプランの作製や、県学習旅行誘致推進協議会伊那支部の設立などを計画していて、それぞれ100万円の予算が盛り込まれています。

伊那市観光協会会長の白鳥孝市長は「従来の観光に加えて、農業や教育も観光資源になる可能性がある。将来を見据え、観光が産業になるように取り組んでいきたい」と話していました。

伊那市観光協会ではこの他、新規事業として、「聖職の碑」の著者・新田次郎の生誕100年に合わせた映画の上映やトークショーなどを計画しています。 -

伊那消防組合 消防救助技術大会激励会

16日に長野市で開かれる県消防救助技術大会の激励会が、7日、伊那消防署で行なわれました。

大会には、引揚救助に伊那消防署が、ほふく救出訓練に高遠消防署が出場します。

7日は、伊那消防組合長の白鳥孝伊那市長らが見守る中、訓練が披露されました。

伊那消防署が出場する引揚救助は、5人一組となり、8メートルの塔の上から空気呼吸器を背負って塔の下に降り、要救助者を塔の上に引き揚げるという種目です。

タイムや、技術が優れた署員を選抜し、4月から厳しい練習に励んできたということです。

去年は東日本大震災の影響で、大会が中止となりましたが、一昨年、伊那消防署は、この種目で優勝しています。

高遠消防署は、ほふく救出に出場します。

激励会では、6日の訓練の様子がビデオ上映されました。

白鳥組合長は、「日頃から、万が一に備えての努力に感謝する。一秒でもタイムを縮めて、立派な成績で帰ってきて欲しい」と激励しました。

伊那消防署救助副隊長の前田隆裕さんは、「消防署の代表として最高の成績を残したい」と答えていました。

県消防救助技術大会は、長野市の県消防学校で、16日に開かれます。 -

高遠城址公園さくら祭り反省会

今年度の高遠城址公園さくら祭りについての反省会が5日開かれ、有料化の時期などについての意見が相次ぎました。

反省会には、伊那市や観光協会、警察など関係者およそ40人が出席しました。

今年度のさくら祭りには、公園開きから散り終わりまでの期間におよそ22万8,000人が訪れました。

今回初めて有料入園を開花宣言の翌日からと定めたため、有料入園者数は17万4,729人と昭和58年の有料化以来6番目に少ない数となりました。

出席者からは、「市の経済状況や人件費などを考えても、開園日から入場料をもらうべき」「入場料をとって施設のリニューアルにあて、通年を通して観光客を呼べる公園整備を目指すべき」などの意見がだされました。

他に、「今年のように開花が遅れそうな時は、人の手を使って早く咲く木があってもいいのでは」などの意見もありました。

市では、こうした意見を基に来年度以降にいかしていきたいとしています。

5日はこの他、蓮華寺の境内にあるコヒガンザクラ7本が、檀家の要望により伐採されたことをうけ「桜は高遠全体のものという意識を共有していくべき」との意見もだされていました。 -

夏山シーズン到来

6月に入り夏山シーズンが到来しました。

伊那市と富士見町境にある入笠山が2日、山開きとなり、多くの登山者が頂上を目指して山を登りました。

この日は入笠山登山口で山開きの式典が行われ、伊那市や富士見町の関係者、一般登山者など150人が参加しました。

白鳥孝伊那市長や一般登山者らが、神事で登山の安全を祈願しました。

入笠山は、標高1955メートル。登山口から頂上まで30分ほどと比較的登り易い山で、毎年多くの登山者が訪れています。

この日も県内外から多くの登山者が訪れ、頂上を目指して登って行きました。

静岡県から訪れた男性は「自分が生まれた年と標高が同じ数字だったので去年から登り始めている。短時間で誰でも気軽に登れるところが良い」と話していました。

入笠山観光連絡協議会会長の小林一彦富士見町長は「伊那市と連携しながら登山者が楽しめるようにおもてなしをしていきたい」と話していました。

入笠山は、これから秋にかけ、様々な花を楽しめるということです。 -

消防広域化へ 7月3日に協議会初会合

上伊那地域の消防広域化を具体的に検討する協議会が7月に発足し、7月3日に伊那市役所で初会合が開かれます。

31日は、伊那市役所で、伊那消防組合議会全員協議会が開かれ、協議会の組織体制や委員構成、協議事項等の案が報告され、了承されました。

協議会は、設立準備会議を経て伊那市役所で7月3日に初会合が開かれる予定で、平成27年度中に広域消防の新団体発足を目指しています。

説明によりますと、協議会は任意の協議会で名称は「上伊那消防広域化協議会」です。

協議会では、構成する伊那消防組合と、伊南行政組合の市町村長や議員、オブザーバーとして県消防課長と上伊那地方事務所長を加えた18人で協議を進める計画です。

協議会では「広域化の方式について」や「消防本部の位置について」、「消防救急無線のデジタル化」など51項目について検討を行っていきます。

この他に、伊那消防署の移転新築について、平成25年度に用地取得し、平成26年度中に竣工する計画が報告され、了承されました。 -

伊那広域シルバー人材 4年連続減収

公益社団法人・伊那広域シルバー人材センターの昨年度の契約金額は、前の年度より1400万円減のおよそ3億9800万円で、4年連続の減収となりました。

30日は、伊那市の伊那文化会館で総会が開かれました。

伊那広域シルバー人材センターは伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の会員で構成されていて、平成23年度末現在で675人が活動しています。

ピーク時の平成19年度には、およそ5億円を超える契約がありましたが、平成20年のリーマンショック以来、4年連続の減収となっています。

今回の総会では、任期満了に伴う理事の改選が行われ、互選で伊那市の伊藤裕偉さんが新理事長に選ばれました。伊藤さんは、「会員の減少、契約の減少を食い止める事がこれからの課題。先進地の例を参考に独自事業を考えていきたい」と話していました。 -

高遠中学校で職場体験学習事前ワークショップ

伊那市高遠町の高遠中学校では、6月28日から始まる職場体験学習に向けて28日、事前ワークショップが行われました。

今回のワークショップは、職場体験に際して事前学習が不十分だったという反省から、高遠中学校が開きました。

講師は、地域キャリア教育をサポートしようと去年8月に有志6人で設立した任意団体「ONEPLUS」です。

高遠中の2年生51人が参加し、前半には、ゲームを交えながら挨拶や返事のポイントを学習しました。

後半は、5つのグループに分かれ、仕事とはなにか、職場体験学習では何ができるかを話し合いました。

生徒たちは付箋に意見を書き出し、分類をしながら仕事について考えていました。

ONEPLUS代表の田畑和輝さんは、「職場では挨拶や返事を通して自分から良い空気を作っていくことが大事です。今日学んだことを生かして職場体験に臨んでください」と生徒達に呼びかけていました。

301/(金)