-

高遠町長藤国道152号 土砂流出で交通規制

7月31日午後10時25分頃、伊那市高遠町長藤の国道152号で、雨により土砂が流出し、片側交互通行規制となりました。 交通規制は、8月1日午後4時40分に解除されました。 土砂は、伊那市高遠町長藤の国道152号東側の沢から流出し、長藤郵便局南側およそ100メートル区間が片側交互通行規制となりました。 高遠町には、31日午後9時15分に土砂災害警戒情報が出されていました。 伊那警察署によりますと、土砂流出による人的・物的被害はなかったということです。 伊那建設事務所が復旧作業にあたり、1日午後4時40分に作業は完了したということです。

-

伊那地域33.9度 台風の動向に注意

31日の伊那地域の最高気温は、午後2時過ぎに33.9度を記録し暑い1日となりました。 伊那市高遠町の高遠スポーツ公園プールでは、近くの高遠保育園の年中、年長園児およそ50人が、スライダーを楽しんでいました。 長野地方気象台によりますと、向う一週間は湿った空気の影響で曇りや雨の降る日が多くなるということです。 また、小笠原諸島付近では、非常に強い勢力の台風5号がゆっくりと北上しています。 気象台では、週末にかけて影響がでてくると予想していて、今後の動向に注意するよう呼びかけています。

-

平岩さん宅のヤマユリが見ごろ

伊那市高遠町上山田引持の平岩兼雄さん宅のヤマユリが見ごろとなっています。 上山田引持の平岩さん宅の敷地にはヤマユリが群生しています。 数株だったヤマユリが自然に増えていき現在のようになったということです。 花は8月の上旬頃まで楽しめるということです。

-

高遠第2第3保育園の園児が間伐の様子を見学

伊那市高遠町の高遠第2第3保育園の園児は、24日、保育園近くの裏山で伐採作業を見学しました。 24日は、保護者で林業を営む盛太志さんが、コナラとヒノキ2本を伐採しました。 高遠第2・第3保育園は、平成27年に県の信州型自然保育「信州やまほいく」に認定され、自然や地域の環境を活かした活動を行っています。 今回は、山の仕事を子ども達に知ってもらおうと、保育園が盛さんに依頼したものです。 年長園児は、倒した木の枝を、ノコギリを使って切っていました。 他に、ロープと滑車を使って、園児が力を合わせて木を倒しました。 伐採した木は、短くして保育園まで運びました。 今後は、11月に木工職人を招いておもちゃなどを作るということです。

-

伊那市高遠町長藤区 去年の災害教訓に勉強会

去年9月の台風による大雨で土砂災害の危険が高まったとして住民に避難勧告が出された伊那市高遠町の長藤区は、災害時の協力応援体制について協定を結んでいる伊那市社会福祉協議会と、万が一の際の対応について確認する勉強会を22日に開きました。 長藤区内にあるデイサービスセンターくつろぎの家で勉強会が開かれ、区内にある10の集落から役員が出席しました。 長藤区は、災害時に地域住民がくつろぎの家利用者の避難誘導などを行う協定を平成22年に締結しています。 勉強会は、去年の避難勧告が出された災害を教訓に協定の内容を再確認しようと開かれました。 伊那市社会福祉協議会事務局次長の小池浩史さんは、災害時に協議の上で緊急的な避難場所として要援護高齢者の受け入れをくつろぎの家で行える事などを説明していました。 くつろぎの家の川瀬美幸所長は「普段から地域のみなさんが集える場所にし、今後は住民の皆さんと一緒に避難訓練などをしていきたい」と話していました。 長藤区の伊東基博区長は「去年の台風被害や九州での豪雨災害を教訓にして、施設を住民に知ってもらい、より多くの人が安全に避難できるよう協定の内容の見直しもしていきたい」と話していました。

-

寒ざらしそば 15日から限定販売

江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されたとされる「寒ざらし蕎麦」が15日から限定で伊那市高遠町のそば店4店舗で提供されます 江戸時代、高遠藩から将軍家に献上されていたとされる「寒ざらし蕎麦」です。 提供店舗のひとつ「壱刻」です。 店主の山根健司さんがあすからの提供に向け、試食し今年の出来を確かめていました。 蕎麦は、30秒から40秒、ゆでて完成です。 寒ざらし蕎麦は、高遠産の蕎麦の実を、寒さの厳しい大寒に殻のついたまま清流に浸します。 これは、江戸時代にそばの実を保存するために始まったとされています。 2月4日の立春に水から引き揚げ寒風にさらして乾燥させてからそば粉にする手打ちそばで、あくが取れて甘みが増すといわれています。 寒ざらし蕎麦は、そばの実のタンパク質を取り除き、でんぷんや糖分を多く含んだ粉を使います。 山根さんは、そば粉だけの10割でうつ為、手間がかかると話します。 今年は、あすから高遠町内の、壱刻、華留運、ますや、楽座 紅葉軒の4店舗で「暑中信州寒晒蕎麦」として限定販売されます。 各店限定150食で、1人前1200円です。

-

高遠町総合支所のあり方について住民懇談会

高遠町保健センターへの機能移転の方針案が示されている伊那市の高遠町総合支所のあり方について住民懇談会が開かれ現地建て替えを望む意見が多くあがりました。 11日、伊那市高遠町総合福祉センターやますそで住民懇談会が開かれ、約200人が参加しました。 伊那市は、老朽化や耐震性の不足から現在の総合支所の機能を高遠町保健センターへ移転する方針案を示しています。 昨夜の懇談会は、市からの説明を改めて聞き、意見を交換する機会にしようと高遠町地域協議会と高遠町地区区長会が開いたものです。 住民からは、「今の庁舎は地域の人たちが心のよりどころとしてきた場所だ。経済効率を優先した判断ではなく、住民の思いや歴史、文化など数値化できないような事を踏まえて考えるべき」といった意見や「保健センターは現在のままその機能を残してほしい」などの意見があり、現地での建て替えを望む声が多くあがっていました。 高遠町地区では、8月1日に地域協議会と区長会の合同会議が、9日には白鳥孝市長と住民の懇談会が予定されています。 それまでにさらに多くの意見を集約し、高遠町地域の意見として市に届けるという事です。

-

高遠高校振興会総会 地域づくりの核となる学校づくりを

伊那市高遠町の高遠高校振興会総会が5日に開かれ今年度も地域と連携した教育活動を実施していく事などが報告されました。 高遠高校で総会が開かれ、地域と連携して生徒が取り組む教育活動について報告がありました。 今年度は新たに、福祉コースで「高遠町バリアフリーマップ」を作成するほか、文理進学コースで「高遠検定」を創設するという事です。 長野県教育委員会は、今年3月に新たな教育の推進と県全体の高校再編計画の基本理念を盛り込んだ「学びの改革 基本構想」を策定しました。 来年度以降に旧通学区ごとに具体的な検討を進め個別の再編計画を策定する計画です。 振興会会長の白鳥孝市長は「地域に根差した活動を発展させ、なくてはならない学校となるようあり方を考えていきたい」と話していました。

-

高遠さくらホテルで「高遠ダムカレー」提供開始

伊那市高遠町の高遠さくらホテルは、「高遠ダムカレー」を考案し、1日から提供を始めました。 さくらホテルの窓の外に広がる高遠ダムを表現した「高遠ダムカレー」です。 ルーが水を、ご飯がダムを表しています。 ごはんの上には高遠城址公園にちなみ桜の塩漬けが添えられています。 伊那谷の名物「ソースかつ丼」にちなんだ豚のヒレカツもあります。 そばは月蔵山をイメージしていて、ガーリックバターで和えた洋風の味付けになっています。 このカレーを考案したのは、レストランの洋食料理長、益山達男さんです。 1日から始まった信州DCに合わせ、レストランから望める高遠ダムを見ながらカレーを味わってもらい、県内外の客にPRしようと考案しました。 高遠ダムカレーは税込み980円で、さくらホテルのレストランで提供されています。

-

セブンイレブン伊那笠原店 詐欺を未然に防ぎ感謝状

特殊詐欺を未然に防いだとして、伊那市高遠町西高遠のセブンイレブン伊那笠原店に伊那警察署から感謝状が贈られました。 29日は、セブンイレブン伊那笠原店の山浦彰典オーナーと従業員の有賀龍さんが伊那署を訪れ、熊谷猛彦署長から感謝状を受け取りました。 今月14日に、店を訪れた伊那市在住の50代の男性が「インターネットを利用した際、ウイルスに感染したとの画面が出て、表示された連絡先に電話をしたところ、コンビニで電子マネーカード1万5千円分を買うように言われた」と話したため、架空請求詐欺であると確信し、警察に電話するよう促したということです。 今年2月に、市内3店舗合同で、電子マネーを使った特殊詐欺を未然に防ぐための訓練が初めて行われました。 各店舗の店長が参加し、訓練が終わったあと従業員に内容を周知するなど日頃からの取り組みが今回の詐欺防止に繋がったと山浦オーナーは話します。 今年に入って伊那署管内では、2件、9万5千円の詐欺が、コンビニで未然に防がれています。

-

高遠高校3年生を対象に企業の求人票勉強会

伊那市高遠町の高遠高校で、就職を希望する3年生を対象に、企業の求人票の見方についての勉強会が、22日に開かれました。 3年生103人のうち就職を希望する59人が勉強会に参加しました。 講師は駒ヶ根市の中央アルプス観光株式会社の人事担当者の伊東俊弘さんがつとめました。 伊東さんは、求人票の情報から会社を選ぶ際に気を付ける点などを説明しました。 最初にチェックすべきところは補足、特記事項の記入欄だという事です。自由に記入できるこの欄は人材を探している人事担当者が熱意をもって書いているのでしっかり読むようにとアドバイスしていました。 高遠高校では昨年度、就職を希望する生徒40人全員が内定をもらい、そのうち39人が上伊那地域の企業に、1人が県外の企業に就職したという事です。 高遠高校では、企業の情報を良く知り自分にあった企業に就職できるよう、引き続き指導を続けていくという事です。

-

東京芸大が空き家を利活用

東京芸術大学美術学部の学生は、今年の夏から伊那市高遠町長藤の空き家を利用して作品制作に取り組む計画です。 27日に開かれた高遠第2第3保育園と地域の未来を考える会の総会で報告されました。 この取り組みは、伊那市と東京芸大美術学部の連携による地域活性化事業の一環で実施するものです。 市内の古民家を探していたところ、考える会が管理する空き家を紹介し利用することが決まりました。 活用するのは、長藤塩供にある2階建ての古民家です。 ここで、美術学部の学生が合宿を行い、作品制作や展示などをする計画です。 また、地元の子ども達とデザインに関するワークショップも企画しています。 伊那市が借り受けて、東京芸大に無償で貸し出す予定です。 考える会では、学生たちが来ることで地域の活性化にもつながると期待しています。 旧高遠町出身の伊澤修二が東京芸大の初代校長を務めた縁で伊那市と交流が続いています。 今後、夏休みに学生たちが高遠町を訪れ、地元の人たちと意見交換をして方向性や活動内容を決めるということです。

-

高遠町総合支所庁舎「新築」望む声多く

高遠町地域協議会が23日に開かれ、伊那市から高遠町保健センターへの機能移転の方針案が示されている高遠町総合支所について、委員から庁舎の「新築」を望む声が多く出されました。 この日は委員およそ15人が出席し、高遠町総合支所の庁舎のあり方について意見を交わしました。 高遠町総合支所は、建設から50年以上が経過していて耐震性が不足していることから、伊那市は大規模地震の発生に備え、庁舎の機能を高遠町保健センターへ移転する方針案を示しています。 委員からは、「高遠町の中心的な場所として思い入れがある。移転はあくまでも仮の処置にして、この場所に新築してほしい」「保健センターは、近くに水路があり、道路が狭く災害時に混乱する恐れがある。より安全で最適な場所を検討し新築してほしい」といった意見が出されました。 高遠町地域協議会では、7月11日に庁舎のあり方を検討する住民懇談会を開催します。 7月下旬には区長会との合同会議を開き、懇談会で出された意見も踏まえ方向性を出していきたいとしています。

-

伊那市消防団 ポンプ操法・ラッパ吹奏大会

消防団員が、ポンプの操作やラッパ吹奏の技術を競う、ポンプ操法・ラッパ吹奏大会が各市町村で開かれています。 伊那市役所駐車場では、伊那市消防団の大会が開かれ、団員が練習の成果を披露しました。 大会は、ラッパ吹奏の部、小型ポンプの部、自動車ポンプの部の3つに分かれていて、13分団から合わせて148人の選手が出場しました。 このうち小型ポンプの部には、16チーム80人が出場しました。 タイムや規律、操作の正確性などを審査基準に減点方式で順位が決められます。 指揮者の号令で操法が始まると、ポンプと3本のホースを結合しておよそ60メートル先の火点めがけて放水していました。 大会の結果、ラッパ吹奏は西箕輪・竜東・富県・手良・高遠のBチーム、小型ポンプの部は手良分団第3部、自動車ポンプの部は、荒井・西町の伊那分団第2部がそれぞれ優勝しました。 優勝したチームは、7月9日に開かれる上伊那郡大会に出場することになっています。

-

金属造形作家 角居康宏さん

長野市に住む金属造形作家、角居康宏さんは、金属を溶かして作品を制作する過程を25日一般に公開しました。 どろどろに溶けたアルミが、墓標をイメージした木枠の中に流し込まれていきます。 石川県金沢市生まれの角居さんは、現在長野市の善光寺門前にアトリエを構え活動をしています。 秋に信州高遠美術館で作品展を予定していることから、そこで発表する作品の一部を25日に制作し、その過程を一般に公開しました。 バーナーで熱した炉に1本5キロのアルミの塊が入れられていきます。 700度を超えるとアルミが溶け出し、液体状になります。 それをふたりがかりで地面の中にセットされた木枠の中に流し込んでいきます。 木枠が燃えることによりアルミに墨がつき、深みが出る作品になるということです。 この日制作した作品は、いったんアトリエに持ち帰り、切削や研磨などの手を加え、10月の作品展に並びます。 角居康宏鋳金展は、10月21日から信州高遠美術館で開かれます。

-

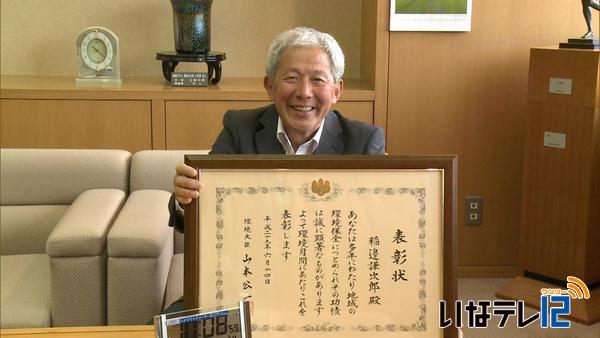

稲辺さん環境大臣表彰受賞

伊那市高遠町の稲辺 謙次郎さんは、地域の環境保全などに顕著な功績のあった個人や団体に贈られる環境大臣表彰を受賞しました。 22日は、稲辺さんが伊那市役所を訪れ、白鳥孝市長に、受賞を報告しました。 稲辺さんは、長年にわたり市内の桜の保護・育成に努めるとともに、個人としても桜の保護団体の指導育成にあたっています。 稲辺さんは「やっとこうした活動が認められるようになったのかなと思う。若い人たちの励みにもなる。単純にうれしいです」と話していました。 なお表彰式は、14日に東京都で行われました。

-

入笠牧場で牛の放牧

標高およそ1700mにある伊那市高遠町の入笠牧場では、牛を涼しい環境の中で足腰を鍛えようと19日、放牧作業が行われました。 JA上伊那が管理運営するおよそ300ヘクタールの牧場で、上下伊那と諏訪地域から受け入れを行っています。 今年上伊那地域からは例年並みの11頭が放牧されました。 預けている間は農家の世話の手間が省ける他、涼しい環境の中で過ごせます。 牛は、10月の中旬まで入笠牧場で過ごすことになっています。

-

熊本城復興支援 城ヨガ高遠で開催

熊本城の復興を支援するチャリティヨガイベント「しなのの城ヨガ」が18日伊那市高遠町の高遠城址公園で県内で初めて開かれました。 会場には上伊那を中心に県内外からおよそ120人余りが参加し新緑の城址公園でヨガを楽しみました。 イベントでは参加費として千円を集め、それを全額、熊本城復興の為に寄付する事にしています。 城ヨガは、熊本地震で被害を受けた熊本城復興を支援しようと去年10月にスターとしたプロジェクトです。 県内では、ヨガ講師を中心に「しなのの城ヨガ実行委員会」を組織し高遠城址公園で初めて開催しました。 ヨガはサンスクリット語で「繋がり」という意味を持ち、各地の城跡でヨガを行う事で、熊本のシンボルでもある熊本城の復興を後押しするものです。 参加した人たちは、祈りをテーマにしたヨガで、1時間程体を動かしました。 しなのの城ヨガは、25日に長野市、来月2日上田市、8日松本市で開催される予定です。

-

高遠町藤沢区 お買い物サロン初開催

伊那市高遠町の藤沢区は、区内の買い物弱者支援として「藤沢区お買い物サロン」を16日、初めて開きました。 伊那市高遠町藤沢の荒町公民館です。 公民館には衣類や食品などを扱う高遠町商店街の6店舗が商品を並べ客を迎えました。 サロンが始まると、多くの人が訪れ、シャツや菓子などを手に取り、会話をしながら買い物をしていました。 藤沢区にはおよそ349世帯あり、およそ半分が高齢者世帯です。 区内には、食料品を扱う店が1店舗あるだけです。 藤沢区から買い物弱者支援について相談を受けた伊那市社会福祉協議会がコーディネートし、地元商店の協力を得て、買い物サロンを今回お試し企画として初めて開きました。 サロンでは買い物を終えた人が団らんできるよう、お茶が振る舞われた他、近くの高遠第2・第3保育園の園児との交流も行われました。 藤沢区、伊那市商工会、伊那市社会福祉協議会では、要望があれば今後も開催したい考えです。

-

信州伊那高遠の四季展 休止に

旧高遠町時代の2000年から、3年に一度全国公募で行われてきた、信州伊那高遠の四季展が、休止となることがわかりました。 休止となることがきまり、伊那市の信州高遠美術館では、第1回から6回までの回顧展が開かれています。 会場には、歴代の入賞作品が展示されています。 高遠の四季展は、高遠の自然や風景を題材とした3年に1度の公募展です。 高遠を知ってもらい多くの人たちに町を訪れてほしいと2000年から始まりました。 第1回は、平山郁夫さんが審査長を務めるなど著名な画家が審査員を務め、全国各地から作品の応募がありました。 これまで、のべ2,441人から、3,229点が寄せられています。 伊那市教育委員会では、2015年までの6回の開催で、高遠の名を周知でき一定の成果を得られたことや、市民全体の関心が高まらないこと、協賛金を得ることが難しい状態になったことなどから、来年の休止を決めました。 今後は若手作家の育成や東京芸術大学との連携事業などにシフトしたいとしています。 四季展の発起人で、一水会常任委員・日展会友の画家・竹内徹さんは、休止の知らせに「非常に残念」と話しています。 事務局を務める信州高遠美術館には、すでに何件かの休止に対する問い合わせが来ているということです。

-

高遠小学校コミュニティースクールが発足

伊那市高遠町の高遠小学校は、地域住民や保護者、児童が一体となって学校づくりを進めるコミュニティースクールの取り組みを7日に始めました。 全校児童と、ボランティアで関わっている地域住民が集まり体育館で発足会が開かれました。 県が進める信州型コミュニティースクールの取り組みで、高遠小学校でも行う事になりました。 ボランティアを代表して、お囃子クラブで高遠囃子を指導している北條良三さんは「学校、地域と連携をとりながら子どもの健やかな成長のためつとめていきたい」と話していました。 副児童会長の丸山和真君は「クラブで教えてもらって将棋が好きになりました。多くの皆さんにお世話になっている事に感謝しています」と挨拶しました。 高遠小学校ではこれまでもクラブ活動の講師や登下校の見守り、読み聞かせなどのボランティアで地域住民が関わっています。 今後は、地域住民、保護者、学校が高遠小コミュニティースクールという組織をつくり一体となって学校づくりを進めていくという事です。

-

バラが咲く中 フラメンコショー

バラ祭りが行われている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで11日、フラメンコショーが行われました。 フラメンコを披露したのは、伊那市高遠町のフラメンコ愛好家でつくるグループ「ラス デュエンデス」です。 青空の下、訪れた人たちは色とりどりのバラとフラメンコの共演を楽しんでいました。

-

耕作放棄地に今年も羊を放牧

伊那市高遠町の住民有志でつくる高遠町山村活性化協議会は、耕作放棄地の景観形成につなげようと、去年に引き続き、今年も羊を活用した取り組みを行います。 信州大学農学部から借り受けた羊3頭が、藤沢に整備された放牧地「メリーベリー水上」に放されました。 この取り組みは、羊に耕作放棄地の草を食べてもらい、景観形成につなげようと高遠町山村活性化協議会が行っていて、今年で2年目です。 去年は7月から10月まで3頭が放牧され、9月頃には敷地内の草を食べつくしていたということです。 今年は、別の場所での放牧や保育園への子羊の貸し出しなど、取り組みを広げていきたいとしています。 また、首輪には羊の位置や行動がわかる装置がつけられました。 信州大学農学部が東京工業大学や県外の企業とともに開発したもので、このデータを家畜管理に応用していきたいとしています。 2週間後にはあと4頭が放され、合計で7頭になる計画です。 放牧は10月までの予定です。

-

伊那市内でバラが見ごろ

現在バラ祭りが行われている伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンでは、バラが見ごろとなっています。 しんわの丘ローズガーデンは、8,850平方メートルの敷地に220種類、1,800本のバラが植えられています。 現在は、「アンネのバラ」や「エレガント レディ」という品種などの中輪、大輪系が見ごろとなっています。 ガーデン内にある麓のバラ茶屋では、バラソフトやローズティなど、バラにちなんだメニューが提供されています。 バラ茶屋は10月中まで営業しています。 しんわの丘ローズガーデンのバラ祭りは18日までですが、これから咲く品種もあり、花は7月まで楽しめるということです。 また、「いなまちバラぶらり」が開催されている伊那市の中心商店街では遅咲きのバラが花を咲かせています。 商店街には300本、およそ200種類のバラが並んでいます。 バラで地域活性化につなげようと商店主らで作る伊那まちバラまつり実行委員会が7年前から取り組んでいます。 いなまちバラぶらりは18日(日)までで、17日(土)午後6時からは商店街が歩行者天国となりジャズの演奏などが行われます。

-

鈴木岬さん絵画展

伊那市高遠町の画家・鈴木岬さんの絵画展が、伊那市のベルシャイン伊那店で開かれています。 会場には、花や風景を描いた日本画52点が展示されています。 鈴木さんは、日本画会準同人・日本画院会員の画家で、俳句のように季節を描く俳画の教室も主宰しています。 個展を開くのは今回が3回目です。 身近な自然の移ろいがテーマで、同じ場所を異なる季節で描いた作品も多くあります。 鈴木岬さんの絵画展は、13日まで、伊那市のベルシャイン伊那店2階文化ホールで開かれています。

-

伊澤修二の縁でブリッジウォーター大の大学生が来伊

東京芸術大学の初代校長を務めた伊那市高遠町出身の伊澤修二が縁で、アメリカのブリッジウォーター大学の学生が伊那を訪れています。 ブリッジウォーター大学から、東アジアの近代史を専門とするウィンカイ・トゥ教授と、16人の学生が伊那を訪れました。 7日夜は伊那市内で、ウェルカムパーティーが開かれ、市内の有志で作る交流実行委員会が一行を歓迎しました。 この交流は、高遠出身の伊澤修二が縁で始まりました。 伊澤修二(1851-1917)は、明治時代にブリッジウォーター大学で2年間学び、帰国後、日本の教育制度の確立に尽力しました。 特に音楽教育には力を入れ、現在の東京芸術大学の初代校長を務めています。 トゥ教授は、東アジアの近代における功績が大きいことから、大学内に修二の展示館を作るなどその功績を広く周知しています。 2007年から交流が始まり、学生とともに伊那を訪れるのは3回目です。 一夜明けた8日、一行はまず、創造館を訪れました。 創造館には、修二に関する資料が多く残されています。 修二の家計簿や電話を発明したグラハム・ベルとの交流がうかがえる資料などもあり、一行は興味深そうに目を通していました。 修二は、英語を習得する際、ベルに師事しました。 修二が残した自伝には、ベルと電話を使って初めて会話したのは自分だと書かれているということです。 また、一行は高遠中学校を訪れました。 高遠中は「学ぶことは心を育てること」という修二の理念が教育方針となっています。 一行は、英語の授業を見学したり、園児と遊ぶためのおもちゃ作りを手伝ったりして交流を深めました。 一行は、修二の生家や高遠城址公園なども視察しました。

-

伊那市50年の森林ビジョン ゾーニングを検討

伊那市の、「50年の森林(もり)ビジョン」について検討を進める推進委員会は、森林管理を項目ごとに地図上に表す「ゾーニング」について意見を交わしました。 6日は、伊那市役所で会議が開かれ、委員やアドバイザーなどおよそ20人が出席しました。 山地・水資源の保全機能向上について考える第1部会、森林の生産力と林業経営の向上について考える第2部会、自然環境の保全について考える第3部会の3つに分かれ、各方面からゾーニングで採用する項目の検討を進めています。 この日は第3部会が、生物多様性やその活用などを基本にしてつくった図をもとに、意見を出し合いました。 現在、土砂災害警戒区域や地すべりの発生しやすさなどの項目を盛り込んだ「山地防災系ゾーニング」のほか、林業関係者の作業の難易度などの項目を盛り込んだ「森林管理ゾーニング」などが案としてあがっています。 ある委員は「活用する人によって必要な情報が変わってくる。危険因子に重きを置くのか、レクリエーション因子に重きを置くのか十分な検討が必要だ」と話していました。 信州大学農学部教授の植木達人委員長は「市民が見て何を感じるのか。どういう項目に興味があるのか。市民に納得してもらえるものを全員でつくっていきたい」と話していました。

-

しんわの丘ローズガーデン10周年記念セレモニー

2007年にグランドオープンした伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンが10周年を迎え、記念セレモニーが今日行われました。 伊那市消防団音楽隊が演奏を披露して、10周セレモニーに花を添えました。 しんわの丘ローズガーデンは、伊那市高遠町の伸和コントロールズ株式会社が長野事業所20周年をきっかけに整備し、2007年にグランドオープンしました。 220種類1,800本のバラが植えられていて、現在は咲き始めです。 10周年を記念し、新しい品種のバラ4種類が植えられました。 白鳥孝伊那市長はあいさつで、バラを中心にまちづくりを進める自治体などで組織する「ばら制定都市会議・通称ばらサミット」に伊那市が加盟したことをあげ、「数年後に市内でばらサミットが開催できるよう、この地域のバラを全国に発信していきたい」と話していました。 大輪系のバラは来週から見ごろを迎えるということです。

-

高遠さくら発電所 自然エネルギーを世田谷に供給

高遠ダムから放流される水を有効活用した発電所「高遠さくら発電所」が完成し、30日に竣工式が行われました。 この日は、中島恵理長野県副知事や、白鳥孝伊那市長らが出席して、セレモニーが行われました。 新たに完成した「高遠さくら発電所」は、高遠ダムから毎秒およそ1トンずつ放流されている水を有効活用しようと、県内の発電所では17年ぶりに建設され、総事業費はおよそ5億円となっています。 水は、パイプを通って23メートル落下し、施設内の水車をまわして発電します。 年間およそ124万9千キロワット発電する計算で、一般家庭350世帯分の消費電力量に相当するということです。 さくら発電所でつくられた電気は、自然エネルギーの買い取りなどを行っている電力会社を通じて、東京都世田谷区の保育園などに供給されることになっています。 地方でつくられた電気が都市部に供給されるといもので、全国でも初めての電力供給の形だということです。 白鳥市長は「全国に先駆けた素晴らしい取り組み。世田谷区との交流が広がっていけば」と話していました。 保坂展人世田谷区長は「長野県と世田谷区にできて、他でできないわけがない。そういった意味でも全国に先駆けた素晴らしい取り組みになったと思う」と話していました。 式典で中島副知事は「自然エネルギーの利用が拡大することは、県の目指す持続可能な社会の構築につながる。あわせて世田谷区と電気を通じた交流が発展していけばうれしい」とあいさつしました。 県企業局によると、さくら発電所でつくられた電気は、「固定価格買取制度」対象の20年間でおよそ3億2千万円の純利益になる見込みです。

-

しんわの丘ローズガーデン バラ祭り始まる

伊那市高遠町のしんわの丘ローズガーデンで27日からバラ祭りが始まりました。 ガーデン内には170種類2,000本のバラが植えられています。 今年はバラ祭りの開始時期を一週間早めたため、ほとんどがまだ蕾ですが、来月上旬から大輪系のバラが、中旬からはツルバラが見ごろとなり、7月半ば頃まで楽しめそうだという事です。 今年はガーデンオープン10周年を記念して来月3日に伊那市消防団音楽隊によるミニコンサートやプレゼント抽選会などが企画されています。 バラ祭りは6月18日(日)まで行われています。

201/(火)