-

きぬた農園所有の山林買い取り 趣旨採択

箕輪町議会は、東京都のきぬた農園が所有している山林について町が適正な価格で購入・買い取り交渉を進めてもらいたいとする陳情について全会一致で趣旨採択としました。

箕輪町長田のながた自然公園に隣接している東京都のきぬた農園所有の山林が売りに出されていることについて、沢区から「箕輪町がきぬた農園と交渉し適正な価格での購入を進めてほしい」といった要望書が出されていました。

この件について議会では全会一致で趣旨採択としました。

また、継続審査となっていたヤマダ電機箕輪町店出店阻止に関する陳情については、全会一致で不採択となりました。

箕輪町議会9月定例会最終日の今日は採決が行われ、19議案を原案通り可決し、閉会しました。 -

ギネス認定のプラネタリウム上映

投影する星の数が560万個と多く、世界で最も先進的なプラネタリウム投影機としてギネスに認定されている「メガスター」の上映会が、箕輪町で行なわれました。

箕輪町文化センターホール内に設置された仮設エアドームの中で、16日・17日の二日間にかけて、15回プラネタリウムの番組が上映されました。

従来、プラネタリウムで投影される星の数は9千個程度でしたが、「メガスター」は、560万個の星を映し出すことができるほか、軽量なため持ち運ぶ事ができます。

更に、これまでできなかったオーロラや、雪が降る星空などの表現も楽しめます。

上映が終了すると、観客からは拍手が起きていました。 -

地元食材で料理コンクール

地元の食材を使った料理コンクールが16日、箕輪町地域交流センターで開かれ最優秀賞には蒸し緬と長芋を組み合わせた「ゆ縲恂ヒ」が選ばれました。

料理コンクールは箕輪町内の飲食店や農家などでつくる実行委員会が企画した、みのわ食でつながる収穫祭で行われたものです。

会場にはおよそ300人が集まりコンクールに出品された料理4品を審査を兼ねて試食しました。

料理は、箕輪産のそば粉や牛乳、野菜などが使われていて、味の斬新さと箕輪らしさがポイントとなっています。

試食した人たちはトレーの裏にそれぞれの料理のエントリーナンバーを書いて投票していました。

結果は箕輪町長岡の料理店とざ和の横山哲也さんが作った「ゆ縲恂ヒ」が最優秀賞に選ばれました。

「ゆ縲恂ヒ」はローメンに使われている蒸し麺と箕輪産の長芋を組み合わせた料理で、体に優しいという意味があります。

16日の収穫祭では地元農産物や加工品の販売コーナーが設けられ訪れた人たちが買い求めていました。

実行委員会では「地元農産物の良さを再発見することができた。

最優秀賞の料理は箕輪の特産となるよう研究していきたい」と話していました。 -

果樹園「雅秋園」オープン

箕輪町福与の果樹園「雅秋園」が17日オープンし、訪れた人がぶどう狩りを楽しみました。

雅秋園は、ぶどうが中心の果樹園で広さは1.2ヘクタールあります。

17日は、地元の高齢者などが訪れ、秋の味覚を楽しんでいました。

雅秋園では大粒の品種も含めて、8種類のぶどうが植えられています。

そのうちナイアガラ、コンコード、デラウェアの3種類は、1日食べ放題です。

料金は、大人が500円、小学生が250円、小学生以下は無料です。

雅秋園では、50年ほど前にぶどう栽培をはじめ、よい木は残し、その他は更新しながら、果樹園を運営しています。

ぶどうは雨が少ないことを好むという事で、今年は、豊作だということです。

今年は、10月上旬頃までの営業を予定しています。 -

読育ボランティア養成実践講座

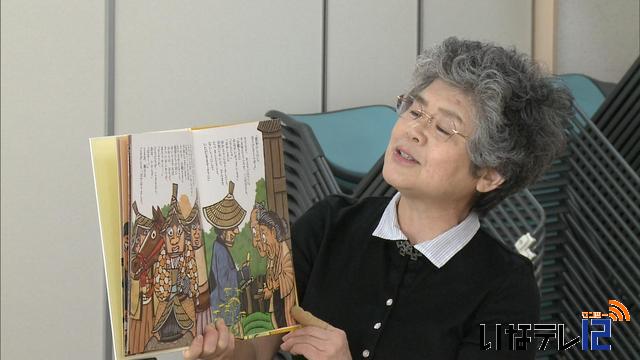

読み聞かせや手遊びについて学ぶ読育ボランティア養成実践講座が13日箕輪町の地域交流センターで開かれました。

講座は町内のボランティアで作る読育ボランティアネットワークと箕輪町図書館が開いているもので、25人ほどが参加しました。

講師は、飯田市にある上郷図書館元館長の下沢洋子さんで、読み聞かせや手遊びなどを実演しました。

下沢さんは、「子どもに読み聞かせるときは、物語を伝えることを意識して読むことが大切」などと指導していました。

読育ボランティアネットワークでは、小学校などで読み聞かせの活動を行っていて、講座を通じてレベルアップを図りたいとしています。 -

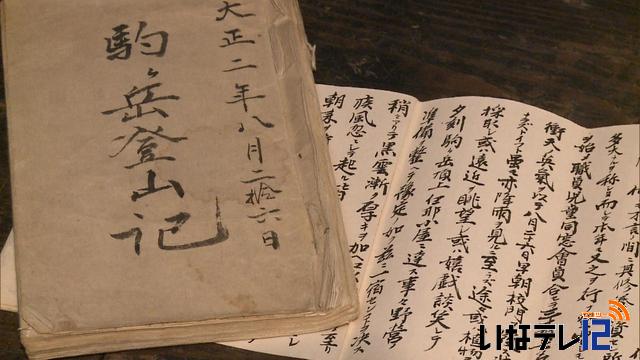

遭難事故を伝える 来月特別展開催

1913年大正2年に発生した箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山遭難事故から来年100年となります。

箕輪町ではこの事故を伝えようと10月27日から箕輪町郷土博物館で特別展を開きます。

特別展は、10月27日から箕輪町郷土博物館で開かれます。

郷土博物館には町民から寄贈された貴重な記録が残っています。

大正2年に村で行われた犠牲者の葬儀で当時の教諭が書いた弔辞や登山に一緒に登り、生還した生徒が書いた日記などです。

駒ヶ岳登山の遭難事故は箕輪尋常高等小学校の当時の校長を含む11人が暴風雨にあい犠牲となりました。

その事故を風化させないよう上伊那教育会は遭難現場に記念碑を建立しました。

この特別展は10月27日から箕輪町郷土博物館で開かれることになっていて入場は無料となっています。 -

「町として適正価格で購入すべき」

箕輪町の、ながた自然公園に隣接する山林が売りに出されていることについて箕輪町の平澤豊満町長は、町として適正価格で購入すべきとの考えを示しました。

これは10日、箕輪町役場で開かれた町議会一般質問で議員の質問に答えたものです。

売りにだされているのは、東京の造園業きぬた農園が所有の山林、およそ4万1500平方メートルです。

この山林は40年ほど前に地元の沢区など個人の地権者数人からきぬた農園が買い取ったものです。

山林の売却について沢区から地域にとって好ましくない団体の手に渡ることによる乱開発や風紀の乱れを心配する声があがり、町が適正価格で購入するよう求める陳情が出されています。

平澤町長は答弁で「町民の理解を前提に地権者と交渉し適正価格での取得に向け検討したい。」と述べました。

山林売買を仲介している箕輪開発有限会社によりますと、きぬた農園では町との交渉を一番に考えていると話しているということです。 -

第17回 みのわ美術展

みのわ美術会会員による第17回美術展が、6日から、町文化センターではじまりました。

会場には、日展など中央画壇で活躍する作家と一般公募30人の作品、60点が並べられています。

日本画、洋画、彫刻、工芸と、ジャンルも様々です。

毎年この時期に展示会を開いていて今年で17回目です。

今年は3人が一般公募し、美術会の審査で入選したため、会場にならんでいます。

展示会では、毎年、箕輪町にゆかりのある作家の作品も特別展示しています。

今年は、箕輪町大出出身で、大学卒業後は千葉県に住み、中央画壇で活躍した洋画家・柴宮 忠徳さんの作品2点も展示されています。

柴宮さんは、平成19年に68歳でなくなりました。

展示されているのは、人物画と静物画です。

柴宮さんの作品は、心象的な風景画が多く、人物画は珍しいということです。

みのわ美術会の中澤達彦会長は、「新しい人から作品の応募があり将来伸びる可能性を感じている。ジャンルが多いのも魅力になっている」と話していました。

みのわ美術展は、9日(日)まで、箕輪町文化センターで開かれています。 -

箕輪町と信州大学共同事業で安全マップ

箕輪町は、信州大学教育学部との共同事業として、子供たちが危険と感じる場所を地図で制作する取り組みを、箕輪北小学校で行っています。

4日は箕輪北小6年1組の児童30人が住んでいる地区ごとのグループに分かれて、安全マップを作りました。

児童は家の周りや通学路にある危ないと感じる場所を地図に書き込んでいました。

安全マップは、子どもの視点から危険個所をピックアップして地図を作り、安全に生かそうというものです。

箕輪町が信州大学教育学部に協力を呼びかけ、今回初めて箕輪北小学校をモデル校として実施しています。

今後は、子どもたちが作った紙の地図を、信州大学教育学部がデータ化するということです。

児童は、「長田入口信号の交差点では車が多く危ない」など、地図に書き込んだ内容を発表していました。

安全マップは11月頃の完成を予定しています。

箕輪町では、完成した地図をもとに、子どもの視点から見た危険個所と、大人が考える危険個所を比べ、違いを調査していきたいとしています。 -

箕輪町議会開会 18議案提出

箕輪町議会9月定例会が3日開会し一般会計補正予算案など18議案が提出されました。

一般会計補正予算案は2億9,300万円を追加するものです。

主な事業として、町内全ての小中学校と役場に防災倉庫と非常灯の設置に1,700万円、住宅リフォームの補助金増に1,000万円などとなっています。

箕輪町議会9月定例会は10日、11日に一般質問。

16日に委員長報告、採決が行われることになっています。 -

上伊那少年野球連盟の秋季大会

上伊那少年野球連盟の秋季大会が2日、箕輪町の番場原運動場で開かれました。

大会には、上伊那の少年野球チーム16チームが参加しました。

大会は、春と秋の年2回開かれていて、トーナメント方式で順位を競います。

小松正芳大会長は「どのチームも春先に比べかなり上達している。今後も技術をみがいてほしい」と話していました。

大会の結果、箕輪町の箕輪中部ヤンキースと南箕輪村の南小ドラゴンズが優勝しました。

3位までのチームは、県大会出場をかけた上伊那選手権大会に出場します。 -

防災の日 箕輪町総合防災訓練

9月1日は防災の日です。

箕輪町では総合防災訓練が行われ、松島区の社会福祉体育館では、大規模災害を想定し、二次避難所の設置訓練が初めて行われました。

訓練は、東海地震と伊那谷断層帯地震の発生を想定し行われました。

午前8時17分、避難勧告の放送が町内に流れると、地区ごとに住民が避難を開始しました。

このうち、松島区の社会福祉体育館では、公民館などの避難所に入りきれなかった避難民を受け入れる二次避難所の設置訓練が行われました。

訓練には、区民や町、社協の関係者などおよそ300人が参加しました。

箕輪町では今年3月に地域防災計画の修正を行い、二次避難所や福祉避難室の設置などを新たに計画に盛り込みました。

避難所では怪我をした人や障害者、妊婦など、10ほどのグループに分け、運営側と避難者役の人たちが、必要な物や対応などについて確認をしていました。

参加者からは「知的障害を抱えた人は環境が変わると落ち着かなくなるので、気分を落ち着かせる為に、折り紙や絵を描く為の画用紙などの準備が必要」、「車いすを利用している人がリラックスできるよう、マットを敷いて休んでもらう場所を作った」などといった意見が出されていました。

視察に訪れた、平澤豊満町長は「今回の訓練の経験を他の町民に伝え、いざというときには皆さんがリーダーシップをとり、被災した人たちが安心して避難できる環境を作ってほしい」と話していました。 -

箕輪中学校体育館改築にあたり発掘調査

箕輪町の箕輪中学校体育館の改築にあたり、敷地となっている中山遺跡の発掘調査が始まっています。

これは、箕輪中学校体育館の改築にあたり、中学校全体の敷地となっている中山遺跡の調査をしようと箕輪町教育委員会が主体となり、10人ほどの調査団が行っているものです。

調査は27日から始まり、改築する体育館部分のおよそ800平方メートルを調べます。

30日までの調査で、バケツ2杯分ほどの土器や石器、土偶が出土しているということです。

中山遺跡は過去に3回調査を行っていて、縄文時代、平安時代の遺構や遺物が発掘されているということです。

箕輪町教育委員会は、「過去の工事などにより壊れている部分もあるが、土器などがたくさん出土しているので、今後の調査に注目していきたい」としています。

調査は9月末までを予定していて、結果は報告書にまとめられることになっています。 -

西箕輪小学校の児童が農業水利施設などを見学

伊那市の西箕輪小学校4年生の児童は、28日、地域の農業水利施設などを見学しました。

これは、農業水利施設が地域の中でどのような役割をはたしてきたか理解してもらおうと、上伊那地方事務所などが行ったものです。

28日は西箕輪小4年生30人が、岡谷市から伊那市小沢の西天竜発電所まで続く農業用水路「西天竜幹線用水路」周辺の施設5か所を見学しました。

見学会では西天に作られている「円筒分水工」について上伊那地方事務所の職員が説明しました。

円筒分水工は、田んぼの広さによって決めた穴の数により水の量を分けています。

西天にはおよそ35基があり、一本の水路では日本で一番多いということです。

西箕輪小学校の4年生は社会の授業で地域で使われている水について学習していて、見学で学んだことをレポートにまとめるということです。 -

駒ヶ岳登山遭難事故から99年 慰霊の日

1913年大正2年に発生した中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳登山遭難事故。

事故から99年が経過した27日箕輪中部小学校で慰霊の日の行事が行われました。

慰霊の日の行事では登校した児童が学校内に建立されている遭難の碑に花を手向け手を合わせていました。

この行事は遭難事故を後世に伝えようと児童会が中心となって毎年事故があった8月27日に行われています。

この事故は当時の校長を含む11人が登山の際、暴風雨にあい犠牲となったもので、これを題材にした新田次郎の小説「聖職の碑」は映画化されました。

駒ヶ岳登山で頂上を目指した一向は頂上付近で暴風雨にあいます。

ようやくたどりついた山小屋はこわれていて、着ていたカッパなどで雨風をしのぎますが、一夜明け児童の1人が亡くなります。

これにより暴風雨の中、下山をこころみますが、その途中合わせて11人が亡くなる大惨事となりました。

その後、上伊那教育会は遭難現場に記念碑を建立し、ここを訪れた登山者はこの碑の前で亡くなった人たちの冥福を祈ります。

悲しみから99年が経過した今もこの事故は語りつがれ地域の人たちの記憶に刻まれています。 -

箕輪町国保 4,000万円の黒字

箕輪町国民健康保険運営協議会が昨夜町役場で開かれ、平成23年度の箕輪町国民健康保険特別会計の決算見込みなどを報告しました。

報告によりますと、4,000万円あまりの黒字となっています。

平成23年度国保事業の収入はおよそ21億7000万円で前年度に比べて4800万円余りの増となっています。

支出はおよそ21億3000万円で前年度に比べて5000万円あまり増えています。

収入から支出を引いた決済は4000万円あまりの黒字となっています。

箕輪町では、収入に対し医療費の伸びもなく、基金の取り崩しもなかったことから、「23年度は健全財政でできているが、医療費は今後の予想がしづらく、不安もある。病気の予防に力を入れていきたい」としています。

箕輪町によりますと、今のところ国保税の引き上げは考えていないということです。 -

山野草について学ぶ講習会

山野草について学ぶ講習会が23日、箕輪町文化センターで開かれました。

講習会は、町公民館が月に1回開いているいきいきライフ講座の1つとして開かれたものです。

23日は、11人が参加し、リンドウやシマイトススキなど秋の植物5品種を、1つの鉢に植える寄せ植えを体験しました。

講師は、信州みのわ山野草クラブ会長の白鳥征男さんが務めました。

白鳥さんは「失敗例の多くは、水のあげ方によるもの。植物は、夜成長すると言われているので、気温のあがらない朝か夕に水をあげると良い」と話しました。

他に、「寄せ植えする時は、日なたや日陰など育つ環境が同じ植物を選ぶ事」などとアドバイスしていました。

いきいきライフ講座は、3月まで月1回開かれ、次回は寒天を使った料理教室が開かれます。 -

箕輪町北小河内納涼夏祭り

箕輪町北小河内の納涼夏祭りが14日箕輪町公民館北小河内分館の駐車場で行われ、地域有志で作るそば打ち同好会がそばをふるまいました。

北小河内の納涼夏祭りは地域住民の交流の場を設けようと公民館が毎年行っているものです。

会場には焼きそばや輪投げなど出店が並び、500人ほどが集まりました。

今年は地域住民有志でつくる、そば打ち同好会が初めて出店しました。

そば打ち同好会はボランティアでそばを提供していこうと去年5月に発足しました。

会員は20人で、月に一度そば打ち講習を行っているほか、会員が出席する会合などでふるまっているということです。

祭りでは200食を用意し、完売しました。

そば打ち同好会の岩井亜男会長は、「一年間講習をしてきたそばを、祭りでたくさんの人に食べてもらうことができて嬉しい」と話していました。 -

アレックサ・ミローデさん 1年間留学

フランス人のアレックサ・ミローデさん18歳は、箕輪町などの家庭に滞在しながら伊那北高校に通い、1年間日本の文化を学びます。

17日は、ミローデさんと留学を受け入れている箕輪ロータリークラブの吉澤博文会長らが役場を訪れ、平澤豊満町長にあいさつしました。

ミローデさんは18歳の高校3年生。

母国フランスでは、科学を専攻しながら英語、ドイツ語、中国語を学んでいます。

日本語は、独学で1年間学んだということで、「色々な場所に行って日本の文化を学びたい」と話します。

ミローデさんは、ロータリークラブの会員の家に滞在し、伊那北高校の1年生のクラスに在籍することになっています。 -

火災警報器設置率 伊那消防組合管内73.3%

伊那消防組合のエリア内で住宅用火災警報器を設置している住宅は73.3%で、前の年の同じ時期と比べて0.4ポイントの増加となっていることがわかりました。

これは、長野県の危機管理部が16日に発表したものです。

伊那消防組合では、エリア内の伊那市・辰野町・箕輪町・南箕輪村の890世帯に対しアンケート調査を行いました。

回答のあった498世帯のうち73.3%にあたる365世帯が火災警報器を設置していることがわかったということです。

県全体の平均は72.2%で、最も設置率が良かったのは木曽広域消防本部の93%でした。

伊那消防組合では「設置の状況が飽和状態に近づいているため伸びは少ないが、これまで以上に啓発活動を行い、設置を徹底していきたい」と話しています。 -

上古田でヘブンリーブルー見頃

箕輪町上古田で、青いアサガオ、ヘブンリーブルーが見ごろを迎えています。

ヘブンリーブルーは、上古田の農業従事者らでつくるこれからの農業林業を考えるEグループが8年前から遊休農地を利用して育てています。

現在は咲きはじめで、8月下旬に満開になるということで、花は10月頃まで楽しめるということです。

それでは天気予報です。 -

伊那地区成人式 731人門出祝う

15日には、お盆の帰省に合わせ、伊那市と箕輪町でお盆成人式が行われました。

今年、伊那地区で成人を迎えたのは平成3年4月2日から平成4年4月1日までに生まれた男性366人、女性365人の合せて731人です。

伊那地区成人式は、14日と15日の2日間、市内8つの会場で分散して行われました。

このうち、西春近公民館にはスーツやワンピースに身を包んだ新成人、52人が式に出席しました。

式の中で伊那市教育委員会の宮脇正志さんは「創造力と行動力を発揮し、新しい社会を造る推進力となり、可能性を信じ充実した人生を築いてほしい」と市長メッセージを代読しました。

新成人を代表して、北原奈津美さんは「今まで育ててくれた、両親や故郷に感謝し、これからは、より良い社会を築いていきたい」、酒井秋紀さんは「努力を惜しまず、全てにおいて挑戦する行動力を持った大人になりたい」と決意を述べました。

式のあとの祝賀会では、地元の太鼓グループ「小出太鼓」による演奏が行われ、新成人の門出を祝いました。 -

箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事「おさんやり」

箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事「おさんやり」が、16日に行われ、重さ700キロのお舟が区内を練り歩き厄払いをしました。

午後4時半、南小河内のお堂前に集まった50人の担ぎ手が、息を合わせて700キロのお舟を持ち上げ、巡行を始めました。

おさんやりは、箕輪町南小河内に伝わる盆の伝統行事です。

区内を流れる大堰が、天竜川と反対に南から北へ流れる逆さ水のため疫病や災いの原因とされ、

その厄を払う目的で始まったとされています。

災いを舟に乗せて地区の外へ運び出すものとされ、約2時間かけてゆっくりと区内を練りあるきました。

途中4か所の辻で民謡「ヨイソレ」を披露し、再び、出発点のお堂前に戻りました。

日が沈み暗くなると、担ぎ手が一斉にお舟を左右に揺らし壊し始めます。

壊したお舟の破片は、住民が持ち帰り、厄除けとして、1年間玄関先に飾るということです。 -

箕輪町長寿者訪問

今年88歳以上になる人を祝う箕輪町の長寿者訪問が、17日から始まりました。

このうち、今年88歳になる大出の柴宮恒造さん宅を平澤豊満町長が訪れ、米寿の祝い品として町の記念木「ケヤキ」を使ったお椀を贈りました。

柴宮さんは、大正13年生まれの87歳。

長年農業に携わっていて、現在も米と野菜を栽培しています。

朝は、6時に起きて朝ご飯を食べ、田んぼや畑の様子を見るのが日課です。

現在は、長男夫婦との3人暮らしで、今年生まれたひ孫の成長が楽しみと柴宮さんは話します。

長生きの秘訣は特にないということですが、趣味のマレットゴルフは週に3回行っているということです。

町内で今年88歳以上となるのは、9日現在569人ということです。

このうち、100歳以上は11人で、最高齢は106歳となっています。 -

箕輪進修高III部 全国の舞台で太鼓披露

箕輪進修高校III部の生徒有志でつくる太鼓チームは、12日に富山県で行われる全国高等学校総合文化祭のステージ発表で太鼓を披露します。

10日は箕輪進修高校で激励会が開かれ、唐澤義雄教育長や同窓会員の前で生徒が演奏を披露しました。

箕輪進修高校III部では、前進の箕輪工業高校定時制の時代に総合的な学習の時間で演奏した太鼓を現在でも引き継いでいます。

総合文化祭では、今年12年ぶりに定時制・通信制部門が復活し、箕輪進修高校はステージ発表のオープニングで演奏することになっています。

ここ1週間ほどは3時間ほどの練習を毎日行っていて、この日は練習の成果を披露していました。

太鼓チームリーダーの渋谷巧君は「楽しみながら、でも絶対に成功させるという気持ちを持ってがんばってきたい」と話していました。

唐澤教育長は「熱い気持ちを持って、精一杯の演奏をしてきてほしい。富山県に箕輪の音を響かせてきてください」と話していました。

全国高等学校総合文化祭のステージ発表は12日に行われることになっています。 -

子供たちが水生生物調査

夏休み中の子どもたちが天竜川に住む生物を調べて水質を判定する水生生物調査を7日行いました。

7日は箕輪町沢の伊那路橋付近に小学生とその親など30人ほどが集まりました。

水生生物調査は、辰野町から飯田市までの天竜川とその支流12か所で行われていて、川に住んでいる生物の種類や数を調べ、水質の判定を行うものです。

天竜川上流河川事務所が、子どもたちに川に親しみ、環境保全に興味を持ってもらおうと毎年行っています。

子ども達は、石を裏返したり網を使うなどして、虫や魚を捕まえていました。

調査の結果、きれいな水に住むヘビトンボやヒゲナガカワトビケラなどが多く採取されたことから、きれいな水だということがわかりました。

天竜川上流河川事務所では、「この機会を通して川の環境について理解を深めてもらいたい」と話していました。 -

箕輪中学校女子バスケ部 全国大会へ

箕輪町の箕輪中学校女子バスケットボール部は、8日に開かれた北信越中学校総合競技大会で2位となり、全国大会出場の切符を手にしました。

長野県からの出場は、16年ぶりの快挙です。

箕輪中学校女子バスケットボール部には、1年生から3年生まで25人が所属しています。

大会では、精度の高い3ポイントシュートを武器に強豪を次々と倒してきました。

全国大会出場をかけた準決勝では、新潟県の猿橋中学校に45対43の僅差で勝利しました。

決勝は、新潟県の山の下中学校に67対38で敗れていて、水谷一博監督は「全国で戦うにはこれまでやってきたことの精度をさらに高めていく必要がある」と話します。

キャプテンの中坪美和さんは「全国大会では、楽しみながらプレーし、まずは1勝したい」と話します。

全国大会は、21日から埼玉県で開かれます。

平均身長162センチと小柄なチームですが、全国大会の大きな舞台で勝利を目指します。 -

MACサルト 中日本大会出場報告

上伊那を拠点とするサッカーのクラブチーム MACサルトジュニアユースは、大阪府堺市で開かれる、中日本インターシティカップに出場します。

8日は、箕輪中学校3年でチームのメンバーの大槻潤君と宮坂哲也君が、箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場報告をしました。

MACサルトは、7月の北信越デベロップ大会で全勝優勝し中日インターシティカップへの出場権を手にしました。

大会には、北信越、東海、関西地域の予選を勝ち抜いた、16チームが出場します。

フォワードでキャプテンの大槻君は、相手選手に負けない運動量が持ち味で、「とにかく動いてチャンスをつくりたい」と話していました。

ディフェンダーの宮坂君は、組織的な守備をする事を心がけていて、「ルーズボールでは競り負けないよう、当たりを意識したい」と話し、両選手とも、「まずは1勝」と平澤町長に大会での目標を話していました。

平澤町長は「暑さに負けないよう、頑張ってきてください」とエールを送りました。

中日本インターシティカップは、今月16日から大阪府堺市で開かれる予定です。 -

立秋 秋の音色プレゼント

今日は立秋。

暦の上では秋となりました。

箕輪町のながた荘には涼しさを感じてもらおうと秋の音色がプレゼントされました。

立秋の今日。伊那地域の最高気温は32.2度となり

16日連続で真夏日を記録しました。

箕輪町のながた荘周辺ではセミの声が響いていました。

中に入ると一転して秋の音色、スズムシの鳴き声が聞こえてきます。スズムシは東京の男性が7月初め、ながた荘を訪れた際、秋の音色を感じてもらおうと置いていったものです。

その男性は20年ほど前に、ながた荘を訪れたとき従業員にスズムシの飼い方を教わり、それがきっかけで家で卵から育てるようになったといいます。

東京の暑さで長野より成虫になるのが早いことから一足先に秋の音色を楽しんでもらおうと毎年ながた荘を訪れスズムシをおいていくようになったということです。

またその男性は毎年夏の終わりに昆虫箱を引き取りに訪れるということです。

長野地方気象台では、この暑さは来週以降も続くと予想しています。 -

絵手紙すずらん作品展

箕輪町の絵手紙学習グループ 絵手紙すずらんの作品展が箕輪町文化センターで開かれています。

会場には町公民館の絵手紙講座に通う「絵手紙すずらん」のメンバー10人が製作した作品140枚ほどが展示されています。

これらの作品は、台所にあるものをテーマに制作したものです。

メンバーには60台の女性が多く、台所に立つことが多いことから、やかんやつまようじなど、普段使い慣れたものをモチーフに選びました。

絵手紙すずらんは2002年から活動を始め、今年で10周年になります。

絵手紙すずらんの作品展は9日木曜日まで箕輪町文化センターで開かれています。

202/(金)