-

パカパカ塾 モンゴルから義援金預かる

箕輪町一の宮のNPO法人ハーレンバレーパカパカ塾は、交流しているモンゴルの遊牧民から、東日本大震災への義援金を受け取りました。

15日は、パカパカ塾の春日幸雄理事長らが、義援金を受け取った経過などを説明しました。

パカパカ塾では、塾に通っている小中学生をモンゴルの遊牧民の住居に数日間滞在させてもらい、交流する活動を2004年から行なっています。

この活動により、子ども達の生きる力が養われているということです。

そのほか、塾の会員が購入した馬を、遊牧民に預かってもらい、預かり金を遊牧民に支払うホースオーナー制度で、遊牧民の子ども達の教育費を支援してきました。

馬を預かっている遊牧民達は、東日本大震災で、日本が甚大な被害を受けたことを知りました。

今年の夏も小中学生とともに春日理事長がモンゴルを訪れた際、義援金を預かってきたということです。

義援金は、19人から20万トゥグルグが寄せられました。日本円に換算すると1万2500円程度ですが、1万トゥグルグで、1週間分の労働賃金に値することから、非常に貴重な志だということです。

パカパカ塾では、日本赤十字社を通して、義援金を被災地に送りたいとしています。 -

郵便局で強盗防犯訓練

箕輪町の東箕輪郵便局で14日、強盗が押し入ったとの想定で防犯訓練が行われました。

訓練では強盗役の警察官が、局内にいた女性客を人質にとり、現金を渡すよう要求していました。

局員は、防犯マニュアルに従い現金を小出しにするなどして警察が来るまでの時間をかせいでいました。

犯人が逃走したあと、局員らは駆け付けた警察官に犯人の特徴などを話していました。

伊那警察署管内では去年伊那市内の郵便局に強盗が押し入り、現金60万円が奪われる事件が発生しています。

管内の郵便局では月に1度、強盗を想定した訓練を行っていて、いざという時に慌てず行動できるよう、備えたいとしています。 -

雅秋園でぶどう狩り始まる

箕輪町福与の果樹園「雅秋園」で13日からぶどう狩りが始まり、開園を待ち望んでいた親子連れらで賑わっています。

雅秋園では、90アールの広さの敷地にナイヤガラやデラウエアー、コンコードなどが植えられていて、この3品種については一日中ぶどう狩りを楽しめます。

13日は、オープン初日ということもあり、午前中だけでおよそ100人が訪れました。

毎年訪れているという南箕輪村の子育てサークルの親子33人は、たわわに実ったぶどうをとって、実りの秋を満喫していました。

今年は、春先に花の開花が遅れたため、例年より5日ほどオープンが遅れたということですが、夏の気温が高く甘味が増し、粒も大きめということです。

雅秋園のぶどう狩りは、入場料大人500円、小学生250円となっていて、10月初旬まで楽しめるということです。 -

箕輪中部小 直江津遭難慰霊の日

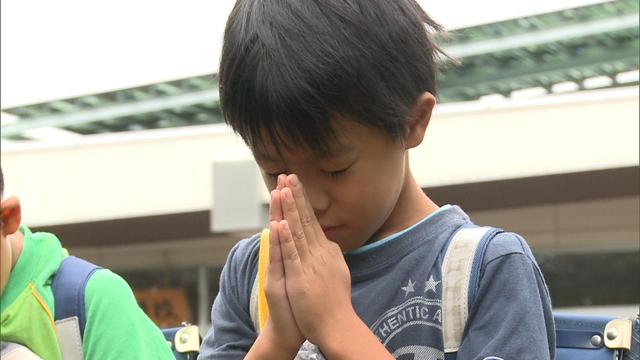

69年前、修学旅行中に新潟の海で亡くなった5人の児童の冥福を祈ろうと箕輪中部小の児童らは13日、慰霊碑に花を手向けました。

箕輪中部小では、毎年9月13日を直江津遭難慰霊の日としています。

69年前の今日、中箕輪国民学校、現在の箕輪中部小学校の6年生が修学旅行で新潟県の直江津の海を訪れた際、高波にさらわれた26人のうち5人が死亡しました。

慰霊の日は、その5人の冥福を祈ろうと児童会が中心となって毎年行われています。

今朝は、全校児童およそ710人が、校庭の東側に立つ慰霊碑に花を手向け、手を合わせていました。 -

箕輪町 独自に空間放射線量測定

箕輪町は、福島原子力発電所の事故を受け、空間放射線量の測定を、12日から始めました。

空間放射線量の測定は、住民から不安の声が寄せられたことを受け、町が始めたものです。

測定は、毎朝9時に箕輪消防署敷地内の地上50センチ、1メートル、また、屋上で行います。

12日は、署員3人が30秒ごとに5回測定し、その平均値を出していました。

測定結果は、町のホームページでその日のうちに更新していくということです。

また、12日の箕輪町議会一般質問で平澤豊満町長は、毎日の測定の他に、町内の全ての小中学校のグラウンドで月に1回空間放射線量の測定を行っていく考えを示しました。

保育園については、9月中に全保育園を対象に測定し、正常な値かどうかを調査するということです。

箕輪町では、今後消防署での定点観測を中心に、町内の観光施設などでも測定していくということです。 -

愛嬌たっぷり パカパカ杯

ポニーレース、パカパカ杯が11日、箕輪町一の宮のパカパカ塾 馬場で開かれ、ユニークなレースが繰り広げられました。

動物との触れあいを通して、豊かな人間性を育てようと活動しているNPO法人伊那ハーレンバレーが毎年開いていてね今回が節目の10回目となります。

台風の影響で1週間遅くなりました。

レースには、約30頭のポニーが出走し、愛嬌たっぷりのレースが展開されていました。

パカパカ塾理事長の春日幸雄さんは、「触れて、乗って、ポニーと一緒になって、そのよさを体験してもらいたい」と話しています。 -

箕輪町農産物 地産地消推進講演会

箕輪町の農産物の良さを知ってもらおうと、地産地消推進講演会が11今日、箕輪町地域交流センターで開かれました。

生産者や消費者ら定員いっぱいの60人が参加しました。

講師は、フードコーディネーターで東京にある有限会社食養生代表の村上由紀さんです。

箕輪町の農産物は、品質、味ともに高い評価を受け、去年から農産物直売所を通じて東京都内のレストランや大学の学食などに野菜などを提供しています。

村上さんは、この新しい販路拡大に関わった一人で、「箕輪町の野菜は色、味、香りがよく、加熱しても非常においしい」と評価しました。

村上さんは、「地元の農産物をよく理解し、食べて消費するクセをつけないと、この土地の農業や産業は衰退してしまう。農産物と仲良くなってほしい」と呼びかけていました。

講演会では、箕輪町の農産物を仕入れている東京のレストランのシェフが調理した、町の野菜を使った料理の試食も行われました。

町では、地元農産物の評価を知って、生産者には一層生産を頑張ってもらい、地域の人には地元の農産物をたくさん食べてほしいと話していました。 -

被災地の手話通訳活動を聞く防災講演会

東日本大震災の被災地で活動した手話通訳者の話を聞く防災講演会が10日、箕輪町の地域交流センターで開かれました。

上伊那聴覚障害者協会など5団体が開いたもので、およそ50人が講演を聞きました。

講師は、松本保健福祉事務所の専任手話通訳者、山田良子さんです。

4月23日から27日までの5日間、宮城県名取市に派遣され、耳の不自由な人から体の具合や家の状況などの聞き取りをしました。

山田さんは、日頃近所付き合いをしていたのに、津波が来た時に声を掛けてもらえなかった人の話を紹介し、「一番の問題は情報が入ってこないこと。耳の不自由な人達が震災によって受けた心の傷は健常者より深い。心のケアが必要」と話しました。

また、避難所では、情報が入ってこない、プライバシーの問題などで生活できず、耳の不自由な人達が自宅や知り合いの家に移ってしまったことを話しました。

山田さんは、「この状況を考えてほしい。福祉避難所という言葉をよく聞くけれど、全ての障害者を満足させる施設である必要がある」と話していました。 -

上伊那生協病院が評価認定

箕輪町木下の上伊那生協病院は、日本医療機能評価機構から医療提供機能が適切に実施されているとして認定されました。

清水信明院長らが、8日病院で認定されたことを発表しました。

日本医療機能評価機構の認定制度は、所定の評価項目に沿って病院の活動状況を評価するもので、上伊那では、昭和伊南病院、伊那中央病院についで3病院目となります。

上伊那生協病院は、幹部のリーダーシップや組織運営など7つの領域で、385の項目について今年2月に審査を受け、6月に認定されました。

判定結果は、5段階の評価で、改善すべき項目はありませんでした。

清水信明院長は、「引き続き医療の質や安全性を高めていくことが大切」と話していました。

審査で特に評価が高かった項目は、職員間の情報の共有や療養病棟でのレクリエーションなどの活用で患者の日常生活の活性化を図っていること、きめ細かな患者指導でした。

一方、診療実績の統計分析については、今後の活用が望まれるとの評価で、病院では、カルテの監査などを行う診療情報管理士を一人設置しました。

病院では、「オープンして5年半の新しい病院なので、整備を継続し、さらに水準をあげていきたい」と話しています。 -

箕輪町 8月の電力使用量30.6%の削減

箕輪町が今年度取り組んでいる庁舎内の節電対策で、8月の電力使用量が、去年と比べて、30.6%の削減となりました。

箕輪町は、6月24日から夏場の節電対策として、緑のカーテンの設置や、パソコンの照度設定の見直しなど電力使用の削減に取り組んできました。

その結果、8月の電力使用量は、去年より6,485キロワットアワー少ない、14,731キロワットアワーとなりました。

電気料金に換算すると、およそ8万円の経費削減につながったということです。

箕輪町では、今後もできることは継続し、冬に向けての対策も考えていくとしています。 -

第16回 みのわ美術展

箕輪美術会による第16回みのわ美術展が、8日から、町文化センターで始まりました。

会場には、日本画・洋画・彫刻・工芸など、57点が並んでいます。

作品を出品しているのは、箕輪美術会の43人の会員と、一般公募した箕輪町在住者です。

16回目となるこの展示会は、日展など中央で活躍しているプロの作家と、趣味で美術を楽しんでいるアマチュアが一緒に作品展示をしているのが特徴です。

また、今回は、美術展にあわせ、会員の作品を販売するチャリティー展を企画しました。

東日本大震災を受け、会として復興に役立てたいと、初めて開きました。

会員20人ほどが、60点の作品を出品しました。

値段は、普段の4分の1ほどで、訪れた人が、早速買い求めていました。

この売り上げは、全て東日本大震災の被災地に送られるということです。

第16回みのわ美術展は、11日(日)まで、町文化センターで開かれています。 -

みのわ営農コンバイン入魂式

箕輪町の農事組合法人みのわ営農は7日、新たに導入したコンバインなどの入魂式をJA上伊那箕輪町支所倉庫で行いました。

みのわ営農の関係者が集まり、安全な農作業ができるよう祈願しました。

導入されたのは、水稲用コンバイン6台、ソバ用コンバイン2台、運搬用トラック1台です。

水稲用は、6台のうち新規購入が3台でおよそ2500万円、みのわ営農地区組織からの買い上げが3台でおよそ600万円です。

ソバ用コンバイン、トラックなどは箕輪町の農業再生協議会から合わせて50万円で譲り受けました。

みのわ営農は2006年の設立以来、今年度を目標にコンバイン作業班を一本化し、機械の購入準備金を積み立ててきました。

市川隆男理事長は、「効率的な機械運用、円滑な事業推進をして、地域の皆様に愛される組織を目指したい」と話していました。

みのわ営農が受け持つ今年度の稲の刈り取り面積はおよそ100ヘクタールで、13日から「あきたこまち」、15日から「コシヒカリ」の刈り取りが始まるとういうことです。 -

梨の収穫本格化

箕輪町では、梨の収穫作業が本格化しています。

箕輪町中原の果樹農家北原次夫さんの果樹園では早生種「幸水」の収穫がはじまっています。

台風の影響で5日まで収穫が出来なかったということで、北原さんは朝から収穫作業にあたっていました。

北原さんは、中原の畑で幸水・豊水・南水の3種類の品種の梨を栽培しています。

収穫作業は10月まで続きます。

梨の収穫のピークに合わせ、箕輪町のJA箕輪果実選果場では選果作業が行われています。

選果場では、辰野町、箕輪町、南箕輪村、伊那市の農家から運び込まれた梨の選果作業が8月の下旬から行われています。

作業は、一つ一つの梨を見て大きさなどから4つの等級に分けます。

選果された梨は機械を使って集められダンボールに箱詰めされていました。

今年は、天候不順でやや小振りということですが、例年並みの13トンの出荷を予定しています。

梨は中京方面や県内を中心に出荷されることになっています。 -

箕輪町議会9月定例会 22の議案が提出

箕輪町議会9月定例会が6日開会し、副町長の定数を1人にする条例改正案など22の議案が提出されました。

平成19年4月の公務員制度改正により、箕輪町では副町長が2人体制でした。

しかし、9月30日で副町長の任期が終わることなどから、副町長を一人とする条例改正案が提出されました。

最終日の20日には、その1人を決める人事案件が提出される予定です。

他に、9億6千万円を追加する一般会計補正予算案が提出されました。

主なうちわけは、新しい保育園の土地購入費用などを含む保育園建設費に5億9,600万円。緊急雇用対策事業費に2,200万円となっています。

箕輪町9月定例会は12日と13日に一般質問、20日に委員長報告・採決が行われ閉会する予定です。 -

原発問題についての講演会

原発問題についての講演会が4日、箕輪町の松島コミュニティーセンターで開かれました。

講演会は、今月箕輪町で開かれる平和のための信州・戦争展の上伊那地区実行委員会が、プレ企画として開いたものです。

会場には、上伊那地域からおよそ150人が集まりました。

4日は、日本大学専任講師で、放射線防護学専門の野口邦和さんが「原発事故と放射線そして私たちの未来」をテーマに、講演しました。

野口さんは「大地の放射線量は半減するのに30年かかるというのは間違い。3年で半減する。被爆線量が体に与える影響は、少なければ少ないほど安全かつ安心といえる。この数年間の被爆線量をいかに少なく過ごすかが大切」と話しました。

実行委員会では、24日と25日の2日間、地域交流センターみのわで平和のための信州・戦争展を開く予定で、多くの来場を呼び掛けています。 -

音楽を通して親子の絆を深める

歌や手遊びなどを通じ、親子のコミュニケーション方法について学ぶ教室が、5日、箕輪町の松島保育園で開かれました。

松島保育園では、音楽を通して、親子のコミュニケーションを深めるとともに、子ども達の感性を豊かにしていこうと、今年度、辰野町の信州豊南短期大学の田中常夫教授を招き、全5回の教室を計画しています。

2回目の今日は、保育参観に合わせ、年長児の親子およそ100人が参加し、いっしょに、歌を歌ったり、手遊び等をしました。

途中、保護者が指揮をして歌ったほか、ピアノのリズムに合わせて歩いたり、スキップをするなどし、身体を動かしていました。

参加したある母親は「楽しかった。家で子供と父親と一緒に遊びたいです」と話していました

田中教授は、「怒鳴るように歌う子供には、周りの音を聞きながら、歌うことを教えてほしい、それにより、音楽の才能を伸ばすことができる」とアドバイスしていました。 -

上古田でヘブンリーブルー 見ごろ

箕輪町上古田の遊休農地で、青いアサガオヘブンリーブルーが、見ごろを迎えています。

ヘブンリーブルーは、箕輪町上古田の住民でつくる「これからの農業林業を考えるEグループ」が、遊休農地を減らし地域を活性化させようと栽培しているものです。

花は、9月いっぱいまで楽しめるということです -

日本の太鼓inみのわ

県内外のグループが同じステージに立ち太鼓を演奏する「日本の太鼓inみのわ」が27日、箕輪町文化センターで開かれました。

演奏会には、上伊那をはじめ、岐阜県や福島県の太鼓グループ7団体が出演しました。

これは、みのわ太鼓保存会などが毎年開いているもので、今年で14回目になります。

今年は、東日本大震災の被災地、福島県の本宮市から安達太良太鼓保存会が参加し、力強いバチさばきを披露しました。

みのわ太鼓保存会の三澤興宣代表は、「14回続ける中で仲間の輪を広げる事ができた」と話していました。 -

箕輪町で昨夜局地的に強い雨

箕輪町で昨夜、竜東地区を中心に、局地的に強い雨が降り、道路に土砂が流れ出るなど交通に影響が出ました。

29日午前零時ごろ、箕輪町の県道19号伊那辰野線で、5立方メートルの土砂が道路に流れ出ました。

これによるけが人はいませんでした。

29日朝は、現場を片側通行止めとし、県の職員など8人が、重機やスコップを使って土砂を取り除いていました。

箕輪消防署によると、昨夜箕輪町では竜東地区を中心に午後9時から11時までの2時間に、36.6ミリの強い雨が降り、大雨警報が出されました。 -

箕輪町と長野県建築士会上伊那支部 協定締結

箕輪町と長野県建築士会上伊那支部は、「災害時における応急危険度判定等の協力に関する協定」を29日、結びました。

29日は、箕輪町役場で調印式が行われ、平澤豊満町長と上伊那支部の菅沼孝夫支部長が協定書を取り交わしました。

協定は、災害時に町の対策本部施設や公民館などでの二次災害を防ぐために、上伊那支部の応急危険度判定士が現地へ出向き、建物の危険度を判定するというものです。

上伊那支部には、応急危険度判定士が70人ほどいます。

判定した建物には、危険度によって3段階に分けられた紙が建物に張られ、第三者にも安全性が一目でわかるようになります。

平澤町長は「不足の事態が起きた際に、大変心強く感じる」と話しました。

県建築士会上伊那支部の協定は、伊那市、辰野町、駒ヶ根市に次ぐ4例目となっています。

上伊那支部では、来月3日の箕輪町地震総合防災訓練に参加し、応急危険度判定を行うということです。 -

駒ケ岳遭難慰霊の日

大正2年、1913年8月27日の中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳遭難の日を忘れまいと、26日箕輪町の中部小学校で、恒例の慰霊の日の行事が行われました。

全校児童717人が花を持って登校し、児童玄関前にある駒獄遭難之碑の前で花を手向け、手を合わせていました。

中部小学校の前身、中箕輪尋常高等小学校の駒ケ岳遭難は、大正2年、1913年の8月27日に当時の高等科2年生ら37人が登山した際、暴風雨に逢い、赤羽長重校長を含む11人が亡くなった山岳遭難事故です。

大正14年8月27日に同級生たちが、後世に伝え、慰霊しようと遭難之碑を建てました。

中部小では、毎年8月27日にあわせ、碑の前で児童会が中心になって慰霊の日の行事を行っています。

児童たちが登校する午前7時30分から30分ほどの間に、遭難之碑の前は、供えられた花で埋まりました。 -

りんごの出荷 始まる

箕輪町のJA上伊那箕輪果実選果場で、りんごの出荷が26日から始まりました。

26日は、職員ら5人がりんごの選果を行いました。

出荷されたりんごは、上伊那地域でとれた早生種「つがる」です。

コンベアーから流れてくるりんごを1つひとつ目で確認しながら、大きさや色づきなど4つの等級に分けていきました。

JA上伊那によると、今年は、春先に寒い日が続いた影響で、開花が遅れ出荷も例年より5日ほど遅いということです。

26日選果されたりんごおよそ400キロは、関東や中京方面に出荷されるということです。

JA上伊那では、つがるの今年の出荷量を、去年より7千ケース多い3万ケースを見込んでいて、ピークは来月5日ごろだということです。 -

群馬の釣り人が川に流され死亡

24日、午後4時ごろ、箕輪町の十沢橋付近で釣りをしていた群馬県の男性が川に流される水難事故がありました。この男性は、24日午後5時20分頃発見されましたが、その後、死亡が確認されました。

伊那警察署の発表によりますと、死亡したのは、群馬県の62歳の男性です。

群馬県から仲間4人と来たこの男性は、天竜川の十沢橋上流200メートル付近で釣りをしていました。

午後4時ごろ、仲間のうちの一人が、男性が流されるのを目撃し、110番通報しました。

通報を受け、伊那署では、消防署と県警ヘリに出動を依頼し、捜索しました。

午後5時22分に、県警ヘリが4.5キロほど下流の南箕輪村・天竜橋のすぐ下の河川内に男性が倒れているのを発見しました。

消防の救急隊が救助し、伊那市内の病院に収容されましたが、午後5時58分に死亡が確認されました。

事故の原因、死因については、現在、伊那署が調べを進めています。 -

世代を超えて昔の遊びを楽しむ

昔の遊びを子どもからお年寄りまで世代を超えて楽しもうというイベントが、21日に箕輪町で開かれました。

会場となった町文化センターには、竹馬や竹とんぼ、あやとりやめんこなどといった昔懐かしい遊びのコーナーが設けられていました。

このイベントを企画したのは、昔の遊びの楽しさを後世に伝えていこうと活動している町の有志でつくるグループです。

博物館や図書館、公民館も連携して盛り上げました。

主催者の一人は、「イベントを通じ、昔懐かしい遊びの楽しさを次の世代に伝えていきたい」と話していました。

下古田から参加したという72歳の男性は、「昔はものがなく、遊ぶ道具はみんな手作りした。近所の仲間と遊ぶことで、自然に縦割りとなり、遊びも次に継承されていった」と当時を懐かしんでいました。 -

中病 脳卒中センター9月開所

伊那中央病院は、脳卒中患者に対し、診療科が異なる医師が、チーム体制で治療にあたる、脳卒中センターを9月に開所します。

これは22日、伊那市役所で開かれた、伊那中央行政組合全員協議会で報告されました。

これまで中央病院では、脳卒中の患者一人に対し、一人の医師が担当し、診療を行ってきました。

センターが開所する事で、一人の患者に対し、外科や内科など、複数の医師がそれぞれの立場から診察を行い、チームとして対応していくという事です。

中央病院では、年間に360人程の脳卒中の患者が入院し、およそ、220人の手術を行っているという事です。

センター開所にあたり、信州大学から、脳神経外科に新たに1人の医師が加わる事になって、脳神経外科3人、神経内科4人合わせて7人体制でチーム医療を行う計画です。

伊那中央病院によると、チームとして、脳卒中患者の医療を行っているのは、県内で、信大と相沢病院に続いて3例目になるという事です。 -

箕輪町長寿者訪問

箕輪町に住む高齢者の長寿を祝う「長寿者訪問」が、17日に行われました。

この日は平沢町長が88歳以上の長寿者宅を訪問し、町の木に指定されているケヤキを使ったうつわを手渡しました。

この内、北小河内の丸山常吉さん宅では、子どもや孫も集まり、丸山さんの長寿を祝いました。

丸山さんは大正12年生まれの88歳で、戦時中千葉県で過ごした後、実家のある北小河内で農業をしてきました。

丸山さんは「健康の秘訣は毎日身体を動かすこと、そして少しお酒を飲むことも大事」と話していました。

8月9日現在、箕輪町には88歳以上の長寿者が579人いて、このうち100歳以上が17人、最高齢者は105歳となっています -

箕輪でサッカーフェスティバル

箕輪町サッカー協会によるサッカーフェスティバルが14日、箕輪町長田のながたドームで行われました。

上伊那地域の保育園児から大人までおよそ250人が参加し、サッカーを楽しみました。

サッカーフェスティバルは、お盆の帰省に合わせてサッカー愛好者が交流する場にしようと行われていて、今年で5回目です。

これまでは箕輪中学校の校庭で行っていましたが、今年は、ながたドームでの開催となりました。

参加者は、ドリブルで往復する時間を競うタイムトライアルゲームや、ボールを蹴って板を倒すキックターゲットなどのゲームに夢中になっていました。

元Jリーガーによるサッカー教室も開かれ、去年に引き続き、元Jリーガーの北原健二さんと白尾秀人さんが指導しました。

参加者は、ボールを自在にコントロールできるように、コツを教わりながら何度も練習していました。 -

インターハイフェンシング競技男子サーブルの部 平松竜成君が3位入賞

インターハイフェンシング競技男子サーブルの部で、箕輪進修高校2年の平松竜成君が3位入賞を果たしました。

18日は、平松君と顧問の大槻高範教諭が箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に3位入賞を報告しました。

平松君は、先月30日から青森県で開かれたインターハイに2年連続で出場しました。

予選を4戦全勝で勝ちあがると勢いにのり、トーナメント戦でも3勝し、ベスト4入りを決めました。

準決勝では、鹿児島県の相手に惜しくも負けましたが、3位決定戦で勝利し、3位入賞を果たしました。

平松君は「緊張したが攻撃と守備でバランスよく戦えた。来年はさらにいい結果が残せるようがんばりたい」と話していました。

平澤町長は「オリンピック出場を目指して、これからもがんばってください」と3位入賞を称えました。 -

箕輪町成人式

箕輪町では、15日町文化センターで成人式が行なわれました。

佐久長聖高校から駒澤大学に進学し、箱根駅伝でも活躍している千葉健太さんも、今年成人式を迎えました。

成人式では、みのわ太鼓保存会とみのわ太鼓ジュニアによる祝い太鼓も披露されました。

平澤豊満町長は、「若く、力強く、行動力のある皆さんと一緒に、魅力溢れる箕輪町を作り上げたい」と挨拶しました。

新成人を代表して、二人が、意見発表をしました。

今井 裕士さんは「大人としての自覚を持ち社会人として貢献できるよう努力する事を誓う」

渡邊 真奈美さんは、「恵まれたふるさとに感謝し、自分らしく夢を持った人生を歩んでいきたい」と発表しました。

箕輪町では、今年男性121人、女性140人の合わせて261人が成人を迎えています。 -

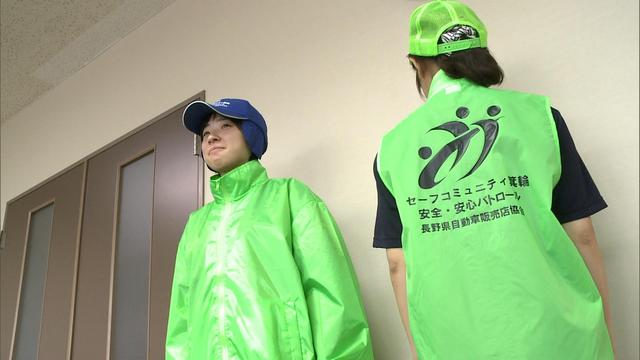

長野県自動車販売店協会 防犯パトロール用品寄贈

県内の自動車販売店などでつくる長野県自動車販売店協会は、防犯パトロール用品およそ100万円分を19日、箕輪町に寄贈しました。

寄贈されたのは、耳あて付きキャップ200個、カラーキャップ400個、ブルゾン100着、ベスト300着の、合わせて100万円相当のパトロール用品です。

19日は、箕輪町役場で贈呈式が行われました。

協会は、地域社会への貢献を目指し活動していて、箕輪町がセーフコミュニティ認証取得にむけ取り組んでいることから、今回寄贈しました。

宇都宮保理事長は「認証取得にむけてこれからが大切な時期。安全安心のまちづくりに役立ててもらえればうれしい」と話していました。

平澤豊満町長は「日本にそして世界に誇れる町づくりを目指し、今後も取り組んでいきたい」と感謝していました。

寄贈されたベストなどは、パトロール隊の活動などで使うということです。

202/(金)