-

みのわ町民文化祭 3日まで

箕輪町のみのわ町民文化祭が1日から3日まで行われています。

1日は、町文化センターで「芸能の広場」と題したステージ発表が行われました。

町内の23の団体がフラダンスや太極拳などを披露しました。

町文化センターと地域交流センターみのわでは、作品展示も行われています。

町内の保育園児や小中学生、サークルの作品およそ1,200点が並んでいます。

2日には、「音楽の広場」と題したステージ発表が午後1時から行われ、太鼓や吹奏楽など11団体による演奏が予定されています。

-

もみじ湖周辺 色づき始め

箕輪町の「もみじ湖」の愛称で親しまれている箕輪ダム周辺では、およそ1万本のもみじが色づき始め、訪れた人たちの目を楽しませています。

25日から11月9日まで、もみじ湖紅葉祭りが開かれています。

現在は、まだ色づき始めで、例年より1週間ほど遅いということです。

写真スポットとして人気の通称「もみじのトンネル」も、まだ色づき始めで、これから本格的な見ごろを迎えるということです。

31日は、県内外から多くの観光客が訪れ紅葉狩りを楽しんでいました。

会場では、もみじ湖観光ボランティアガイドが訪れた人たちを案内していました。

最近では、海外からの観光客も増えていることから、町では英語版の会場マップも作成しました。

もみじ湖周辺の竹の尾広場では、地元の飲食店などが出店するマルシェも行われています。

11月1日、2日、3日と8日、9日の午前7時から午後5時までは、会場周辺でマイカーの乗り入れが規制され、有料のシャトルバスが運行されます。

もみじ湖紅葉祭りは11月9日(日)まで開催され、期間中は、午後6時から9時までライトアップも行われています。

箕輪町観光協会によりますと、もみじの見ごろは来週末だということです。

伊那ケーブルテレビでは122chのライブカメラで紅葉の様子をお伝えしています。

-

箕輪町郷土博物館「アジア・太平洋戦争と箕輪」

箕輪町から戦地に赴き亡くなった人の遺品などが並ぶ、戦後80年特別展「アジア・太平洋戦争と箕輪」が、町郷土博物館で開かれています。

会場には、博物館が所蔵する軍服や靴、防空頭巾、出征旗など120点が並んでいます。

博物館では、戦後80年の節目に、戦争の歴史と町の関わりを知り、戦争について考えるきっかけにしてもらおうと、特別展を企画しました。

会場では、遺影や家族に宛てた手紙、死亡通知書など、遺族が所蔵する、16歳から34歳までの8人の遺品も展示されています。

箕輪町遺族会が発行した、戦没者名簿「英魂録」も展示されています。

博物館では、英魂録をもとに、戦没者の年代や死因などをまとめ、グラフで紹介しています。

特別展「アジア・太平洋戦争と箕輪」は、11月24日(月)まで開かれています。

入館料は無料です。

11月3日と15日には、学芸員による展示解説や講座が開かれる予定です。

-

箕輪町中学生模擬議会 生徒10人が質問

箕輪町の箕輪中学校の生徒が中学生の視点で町政について考え、白鳥政徳町長に質問や提案をする中学生模擬議会が29日に開かれました。

29日は箕輪中学校の3年生10人が質問や提案をし、議場で3年生250人が傍聴しました。

このうち鳥山凛恋さんは、「みのわ祭りをもっと盛り上げるため10代から20代の実行委員を増やす方法として、SNSや回覧板を活用したらどうか」と提案しました。

白鳥町長は「若い人の実行委員会への参加はありがたいです。周知方法を考えていきたい」と話していました。

質問をした鳥山さんです。

他にも「情報発信にSNSを活用してはどうか」「センターパーク松島に東屋を設置してほしい」などの提案が寄せられていました。

中学生模擬議会は、議会に興味を持ってもらおうと、箕輪町議会が毎年開いています。

-

箕輪町でフェンシング全国大会

フェンシングの年齢別の2つの全国大会が11日から13日の日程で箕輪町の社会体育館で開かれました。

13日は、17歳以上20歳未満の全国ジュニア・エペ選手権大会の準決勝・決勝が男女別に行われました。

国内ランキング対象大会で、上位入賞者には来年の春に開かれる世界体会出場のポイントが与えられるということです。

3日間を通して、300人以上が出場しました。

そのうち上伊那からはおよそ20人が出場しました。

伊那ケーブルテレビ放送エリア内では、箕輪町出身で日本体育大学1年生の有賀尚迪さんがジュニア・エペ男子の部で6位入賞となりました。

-

安協の4人が緑十字銅章受章

交通安全の推進に尽力した人に贈られる交通栄誉章緑十字銅章の表彰伝達式が伊那市の伊那警察署で9日行われました。

4人が受章し、式に出席した3人が、駒津一治署長から表彰状を受け取りました。

緑十字銅章を受章したのは、伊那交通安全協会幹事の漆戸健治さん。

箕輪町交通安全協会女性部長の細井成子さん。

箕輪町交通安全協会副女性部長のルーカス尚美さん。

箕輪町交通安全協会監事の向山敏晴さんです。

駒津署長は、「管内は地道な交通安全活動が実を結び事故は減少傾向にある。今後も気を緩めずに活動していきたい」と話していました。

受章者を代表して漆戸健治さんは「安協の役員だという認識を持ち、交通安全私からという意識で取り組んでいきたい」と謝辞を述べました。

-

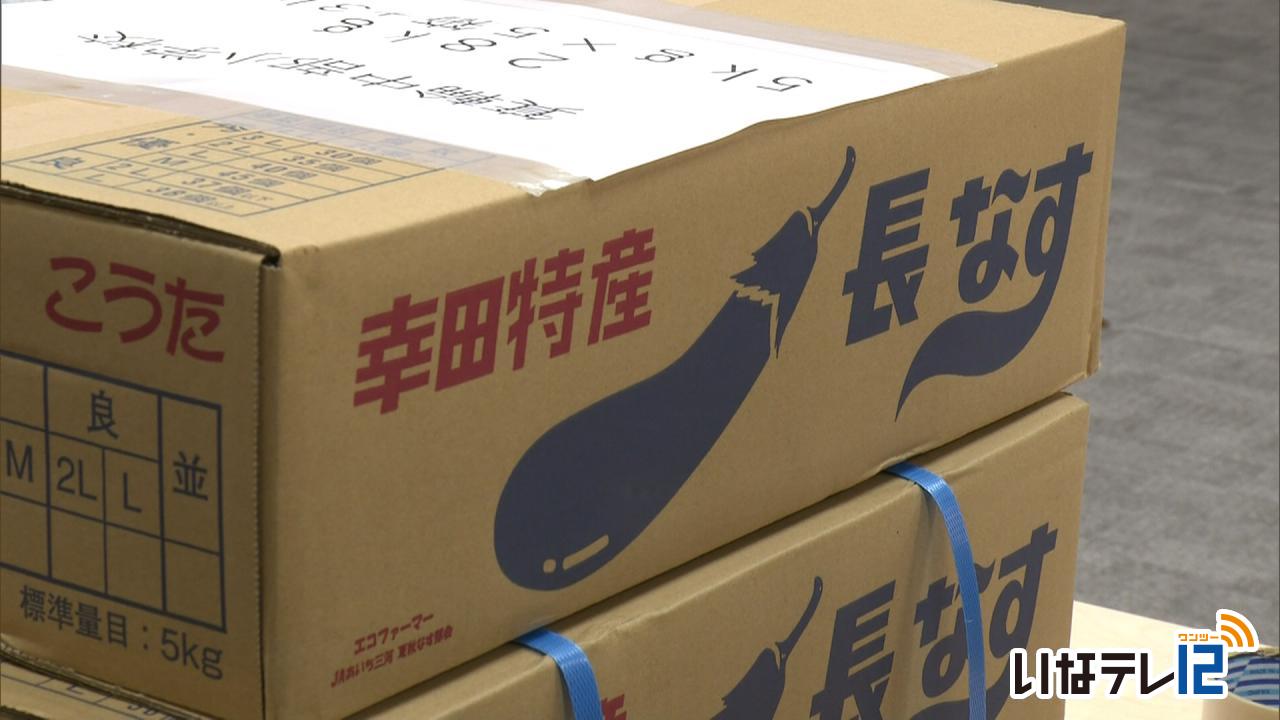

幸田町から箕輪町へ なす寄贈

箕輪町と姉妹都市協定を締結している愛知県幸田町からなすが寄贈されました。

28日から町内全ての保育園、小中学校の給食でなすを使った献立が提供されます。

27日は、箕輪町役場で職員4人が仕分作業を行いました。

なすは幸田町の特産品です。

姉妹都市協定締結記念として寄贈されました。

27日は段ボール12箱分、合計60キロのなすが箕輪町に届きました。

なすは27日と28日の2日間、箕輪町に届き、町内全ての保育園、小中学校の給食の献立に28日から3日間かけて使われます。

箕輪町は11月下旬にりんごを幸田町に贈るということです。

-

フェンシング長野県代表 滋賀国スポ少年女子の部で準優勝

今月2日まで滋賀県で開かれていた、第79回国民スポーツ大会のフェンシング競技で、長野県代表が少年女子の部で準優勝しました。

22日は、少年女子の部に出場した3選手が箕輪町役場を訪れ、長野県フェンシング協会会長の、白鳥政徳町長に結果を報告しました。

訪れたのは、伊那北高校3年で、宮田村の縣ほのかさん、伊那西高校3年で南箕輪村の春田友菜さん、南箕輪中学校3年で、友菜さんの妹の春田心音さんです。

18チームが出場し、決勝で岐阜県に敗れましたが、長野県代表の少年女子の部としては過去最高位の準優勝となりました。

白鳥町長は「長野県民として誇らしい。皆さんの活躍に元気をもらいました。」と話しました。

-

UTパレット 植物使ったタペストリー作り

箕輪町のJR木ノ下駅前にあるUTパレットで、植物を使ったタペストリーを作るワークショップが23日に開かれました。

ワークショップには町内外から8人が参加しました。

手作りの織機に毛糸を通してタペストリーを作ります。

横糸を通す際に、ドライフラワーや松ぼっくりなどを編み込みます。

タペストリーは、縦25センチ、横20センチの大きさです。

講師を務めたのは、UTパレットのメンバーで、植物を使ったアート作品などを手掛けている、伊那市の木村麻子さんです。

今回のワークショップは地域の大人にアートを通して繋がってもらおうとUTパレットが開きました。

11月には第2弾として水彩画のワークショップが予定されています。

-

赤そばの里祭り 21,000人

今年開催された箕輪町上古田赤そばの里祭りの来場者数は21,000人でした。

町が発表した速報値によりますと今年度の来場者数は21,000人で前の年度と同じ数となっています。

赤そばの里祭りは9月20日~10月12日に行われ、調査はまつり期間を含む9月1日から10月19日に行われました。

-

特定空き家 略式代執行で解体へ

箕輪町内の倒壊の恐れのある所有者不在の建物について、町が略式代執行で解体工事を行う方針が22日開かれた箕輪町空き家等対策協議会で了承されました。

略式代執行による空き家の解体工事は箕輪町では初めてのケースです。

22日は役場で箕輪町空き家等対策協議会が開かれ、略式代執行の審議が行われました。

対象の建物は木造2階建てで、人通りの多い道に面した場所にあり、地元住民からは倒壊の危険があるとの声が町に寄せられていました。

相続放棄され所有者不在となっていた事から、町が略式代執行により解体工事を行う方針です。

町では今後11月に公告をし、年度内に解体工事を行う方針です。

略式代執行による空き家の解体工事は箕輪町ではこれが初めてです。

-

箕輪西小4年生 間伐・枝打ち作業

箕輪町の箕輪西小学校4年生は、近くの上古田の区有林で地域住民らと一緒に間伐作業などを22日に行いました。

22日は4年生17人が樹齢およそ10年のヒノキ5本ほどを班ごとに分かれ、ノコギリを使い切っていきました。

上古田の地域住民らでつくる森林整備団体、西山会のメンバーや上伊那森林組合の職員から指導を受けながら作業を進めました。

間伐は、木の成長に必要な日光が当たるように不要な木を切る作業です。

子どもたちが森に親しみ、環境への理解を深める、みどりの少年団の活動として毎年行われています。

児童たちは、高枝ノコギリを使って不要な枝を切り落とす枝打ちも行いました。

指導した西山会では「自然を大切にする気持ちを育み、残した木の成長を楽しんでほしい」と話していました。

4年生は11月に活動の締めくくりとして木製の本棚を製作するということです。

-

みのわもみじ湖フェス イロハモミジ70本を植樹

紅葉シーズンの到来を前に、箕輪町の箕輪ダムイベント広場で11日、みのわもみじ湖フェスティバルが開かれました。

会場には飲食店の出店や、木工クラフトの体験コーナーなど、およそ20のブースが並びました。

長野県のマスコットキャラクター、アルクマも訪れ、多くの人が記念撮影をしていました。

ステージ周辺では、伊那市と箕輪町で開かれているダンス教室MWMIの発表などが行われていました。

また、イベント広場周辺では、モミジの植樹イベントが行われました。

参加したおよそ50人はグループに分かれ、イロハモミジ70本を植えていました。

11日に植えたのは、3年ほど育てたイロハモミジの苗で、高さはおよそ1.2メートルです。

鹿に食べられないよう、ネットで苗を囲みました。

モミジの植樹は今年で3年目で、町発足70周年記念事業の一環として行われました。

町によりますと、もみじ湖のもみじは、20日ごろに色づき始め、来月中旬に見ごろを迎えるということです。

-

信州室内オーケストラ演奏会inみのわ

長野県在住の音楽家を中心に結成された信州室内オーケストラの演奏会が箕輪町の文化センターで19日に開かれました。

演奏会では、クラシックを中心に5曲が披露されました。

指揮を務めたのは箕輪町出身で木下在住の荒川昌美さんです。

伊那北高校卒業後、桐朋学園大学音楽部指揮専攻を修了しヨーロッパで修行を重ねてきました。

信州室内オーケストラは地域の文化芸術振興を目指し2020年に結成したプロのオーケストラです。

箕輪町での演奏会は5回目です。

箕輪町出身のソリスト、春日杏さんも出演し歌声を響かせました。

箕輪町や伊那市の小学生から高校生で今年結成された信州室内オーケストラ少年少女合唱団との合同演奏もありました。

実行委員会では「今後も活動を続け文化芸術の振興につなげたい」と話していました。

19日はおよそ300人が訪れ、オーケストラの音色を楽しんでいました。

-

進修祭 始まる

箕輪町の箕輪進修高校の文化祭「第18回進修祭」が17日と18日の2日間の日程で行われています。

17日は体育館に全校生徒およそ250人が集まり開催式が行われました。

今年のテーマは「∞teen~進修祭ももう成人かぁ~」です。

第18回にちなんだテーマです。

∞teenには若者の無限の可能性という意味が込められているということです。

校内では展示が行われています。

ロボット部は今月開かれたロボコン県大会で優勝したロボットを展示しています。

他に、工業科3年生の学習成果発表や、同好会で制作した電池で走る自転車が展示されています。

今年の文化祭では新しい企画として「ありがとうプロジェクト」が行われます。

明日の一般公開中、食器や衣類などの不用品を集め、海外の困窮者に届けるプロジェクトです。

一般公開は18日午前9時から午後2時までです。 -

駒澤大学陸上競技部総監督 大八木さん講演会

箕輪町発足70周年記念事業で駒澤大学陸上競技部総監督の大八木弘明さんの講演会が5日に町文化センターで開かれました。

会場にはおよそ450人が訪れました。

講演は「育てて活かして勝つ~覚悟と挑戦~」と題し、司会者との対面形式で行われました。

大八木さんは、駒澤大学陸上競技部の総監督で1995年から指導をしてきました。

出雲駅伝、全日本大学駅伝、箱根駅伝とチームを優勝に導き、2022年には史上5校目となる3冠を達成しました。

大八木さんは「自分が変わらないと進化しない。駅伝は個人もチームも強くなければならないため意識改革に力を入れてきた」と話していました。

講演は、大八木さんを呼んでほしいとの町民からの要望が多かったことや、駒澤大学主将の山川拓馬さんが町出身であることから実現したものです。

-

町建設業協会 側溝清掃ボランティア

箕輪町建設業協会は側溝清掃ボランティア作業を7日に町道1号、伊那中部広域農道で行いました。

側溝にたまった土砂を重機やスコップを使って取り除きました。

作業を行ったのは、箕輪町建設業協会に所属する会社のうち、土木作業を行う14社です。

作業では土砂に混ざった空き瓶やペットボトルのゴミも回収されました。

ボランティア作業は毎年行われていましたが、コロナ禍で中断し、6年ぶりに行われたということです。

箕輪町建設業協会では「町の為に役に立ちたい」と話していました。 -

箕輪町で天竜ウォーク

自然と触れ合いながらウォーキングを楽しむイベント「天竜健康ウォーク」が、箕輪町内で12日に行われました。

12日は町内外からおよそ250人が参加しました。

天竜公園を発着に、5キロと9キロのコースが設けられました。

参加者は、景色や会話を楽しみながら自分にあったペースで歩いていました。

-

箕輪南小4年が社会見学 伊那CATVで番組作り体験

箕輪町の箕輪南小学校4年生は、社会科の学習の一環で伊那ケーブルテレビを9日に訪れました。

訪れたのは、箕輪南小の4年生19人です。

児童たちは、アナウンサー、カメラマン、ディレクターの3つの役割に分かれて、番組制作を体験しました。

アナウンサー役の児童は、実際のニュース原稿を読み上げ、カメラマン役の児童は、ピントの調整などを行いながら撮影に挑戦。

ディレクター役の児童は、映像の切り替えやテロップの作成を担当しました。

児童たちは、番組制作のスタッフに、日ごろの仕事で気を付けていることや、編集作業にかかる時間など、さまざまな質問をしていました。

箕輪南小学校の4年生は、テレビ番組がどのように作られているのかを知り、情報の集め方やまとめ方、そして伝え方の工夫について学習しようと伊那ケーブルテレビを訪れました。 -

生ごみ処理機「キエーロ」ワークショップ

微生物の力で生ごみを分解する処理機「キエーロ」を作るワークショップが、箕輪町の地域交流センターみのわの広場で開かれました。

生ごみ処理機「キエーロ」は、蓋の付いた黒土の入った箱で神奈川県の男性が考案しました。

27日は、キエーロのオフィシャル認定アドバイザーの資格を持つ箕輪町の有限会社ヒライの平井洋子さんが講師を務めました。

平井さんは、土に生ごみを入れる実演をしながら、泥団子にできる程度に水分を入れること、土をきちんとかぶせると虫も寄ってこないことなどを説明していました。

このワークショップは、箕輪町が生ごみ減量化などを目的に初めて開きました。

箕輪町の6組が参加しました。

大きなサイズは人気が高く、定員を超える申し込みがあったということです。

箕輪町では、「電気式の処理機もあるが、自然の力を利用する方法もある。二酸化炭素の削減にもつながる」と話していました。

-

ベルシャイン箕輪店にカラオケルーム

箕輪町の総合スーパーマーケット、ベルシャイン箕輪店に一風変わったテナントが入りました。

ベルシャイン箕輪店の空きテナントスペースだった場所に入ったのは、カラオケルームです。

7日にオープンを迎えました。

全部で3部屋あり、一部屋最大5人まで使用することができます。

価格は30分550円で、店内で買い物した、アルコール以外の商品を持ち込むこともできます。

この日は早速歌っている人もいました。

カラオケ事業大手の第一興商では、全国のスーパーにカラオケルームの導入を提案しています。

今回の導入は全国で7店舗目、甲信越では初めてです。

受付はサービスカウンターで行っています。

カラオケルームの営業時間は午前10時から午後8時までで、予約も受け付けているということです。

予約はベルシャイン箕輪店、電話、98-8111までお願いします。

-

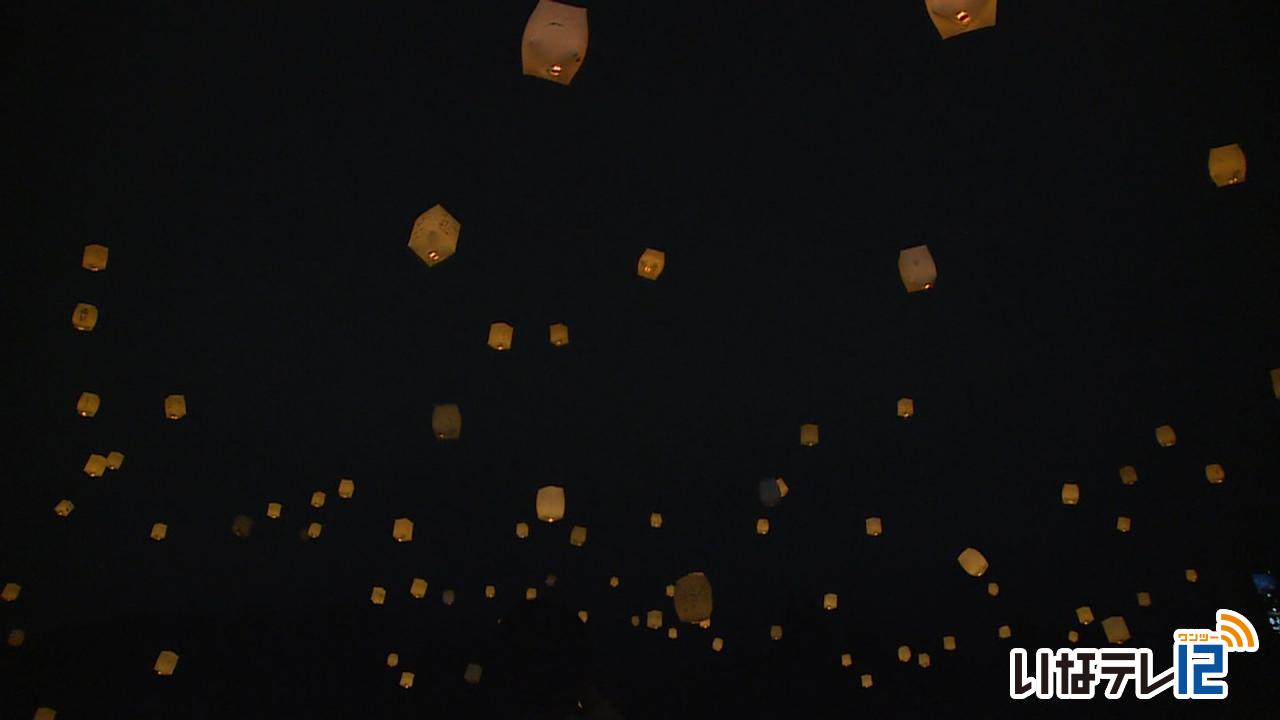

箕輪町 スカイランタンin minowa 開催

箕輪町は、町発足70周年記念事業として、ランタンを夜空に打ち上げる「スカイランタン in minowa」を5日の夜、箕輪中学校グラウンドで行いました。

5日は、事前に申し込んだ町民およそ300人が集まり、ランタンおよそ100基を空に放ちました。

ランタンは、樹脂製で、ヘリウムガスで浮かびます。

もみじをイメージしたオレンジ色のLEDライトが、やわらかな灯りをはなっていました。

ランタンには、10メートルほどの長さの異なる紐がついています。

四面には、参加者の願い事がかかれています。

イベントの様子をSNSで発信すると、70周年記念グッズがもらえるということで、早速アップしている人の姿もありました。

フォトスポットも用意され、参加者が記念写真を撮っていました。

町では、今年1月から70周年記念イベントを行っていて、12月にはタイムカプセルの封印を予定しています。 -

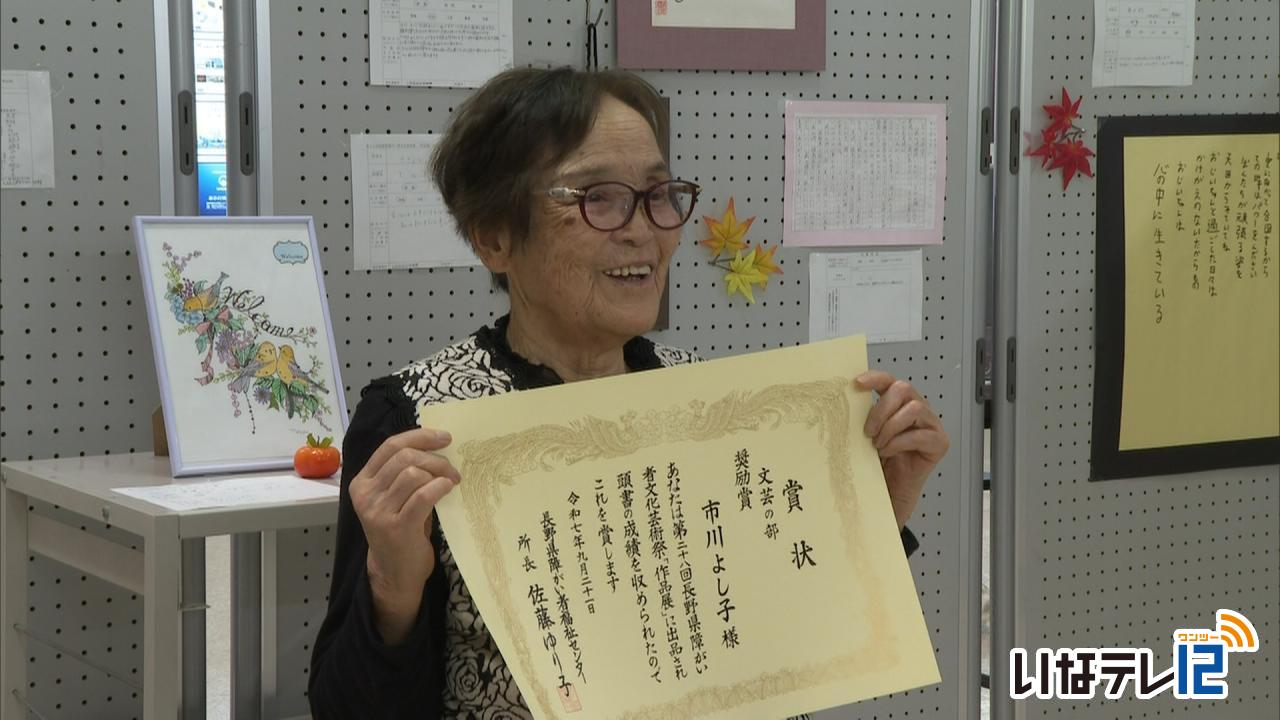

箕輪町市川よし子さん 県障がい者文化芸術祭で奨励賞

先月行われた、第28回県障がい者文化芸術祭で、箕輪町沢上の市川よし子さんの短歌が、文芸部門で奨励賞を受賞しました。

6日は、箕輪町役場で表彰伝達式が行われ、白鳥政徳町長が市川さんに賞状を渡しました。

市川さんは箕輪町沢上在住で、現在90歳です。

今回受賞した短歌は、

「大好きな 切絵諦め、ぬり絵する 片目となりて 心晴れずも」です。

市川さんが、3月に病気で左目の視力を失った時の気持ちを綴った短歌です。

市川さんはほかにも、切り絵と詩を出品しました。

文化芸術祭には県内からおよそ570点の出品がありました。

役場では、箕輪町から出品した作品、16点が10日金曜日まで展示されています。

-

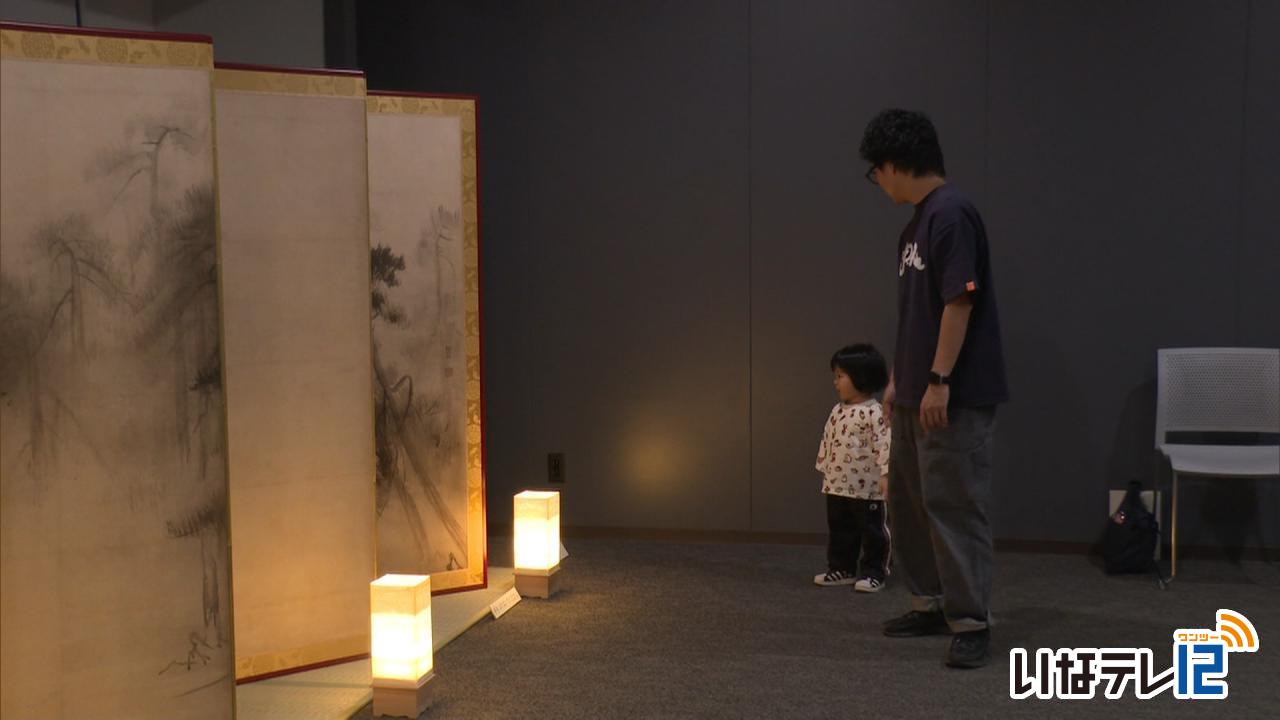

国宝「松林図屏風」高精緻レプリカ展示

箕輪町郷土博物館は、町発足70周年記念事業の一環で国宝の松林図屏風のレプリカを4日から13日まで展示しています。

初日の4日は、午前中から来場者が訪れ、細部まで忠実に再現されたレプリカを鑑賞していました。

-

上伊那広域消防 林野火災想定の合同訓練

上伊那広域消防本部は、長野県消防防災航空隊と合同で、林野火災を想定した連携訓練を3日に箕輪町で行いました。

訓練は、箕輪町の箕輪ダム周辺で行われ、管内6つの消防署から署員合わせて31人が参加しました。

この訓練は、県の消防防災ヘリコプターとの連携体制を確認し、災害時に円滑な活動が行えるよう、年に1度行われています。

現場では、防災ヘリが到着すると、署員が誘導を行い、消防車から延ばしたホースを使って、空中消火用バケットに200リットルの水を給水しました。

このバケットには最大で900リットルの水が入るということです。

給水を終えたヘリコプターは、バケットを吊り下げてダム湖に向かい、上空から放水を行いました。

上伊那広域消防本部によりますと、今年は10月2日までに4件の林野火災が発生しているということです。

また、県消防防災航空隊に出動を要請したのは、2021年4月に西箕輪で発生した林野火災が直近だということです。

講評で上伊那広域消防本部の中村晃消防長は「訓練を活かし、今後も迅速な対応が可能となるように、体制の強化に努めてほしい」と話していました。

-

秋映と南水 出荷作業ピーク

箕輪町のJA上伊那果実選果場では、りんごの秋映と梨の南水の出荷がピークを迎えています。

10月1日はJA上伊那の職員とアルバイトのあわせて60人が出荷作業を行いました。

秋映の出荷作業は9月下旬から始まり、現在ピークを迎えています。

秋映は、酸味があり味が濃いのが特徴です。

JA上伊那によりますと、主要品目ではないものの栽培しやすい品種ということもあり生産する農家が年々増えてきているということです。

去年は120トンを出荷し、今年は130トンを見込んでいます。

出荷作業は10日頃までを予定しています。

また、農家が選果場に収穫した南水を持ち込んでいました。

今年は水不足や気温が高い日が続いた影響で大きさにばらつきがありますが、味は良いということです。

去年は370トンを出荷し、今年は360トンを見込んでいます。

南水は冷蔵貯蔵できることから長期的に出荷できる品種で作業は12月頃までを予定しています。

秋映と南水はいずれも東京や名古屋、大阪などへ出荷されるということです。

-

第18回進修祭 「ありがとうプロジェクト」で海外支援

箕輪町の箕輪進修高校生徒会は、今月行われる第18回進修祭で、家庭の不用品、リサイクル品を回収し、海外の困っている人に届ける「ありがとうプロジェクト」を行います。

9月25日に、箕輪進修高校3年で生徒会長の藤沢・カウエ・勇志さんと、2年で、次期生徒会長の小池天さんが役場を訪れ、くらしの安全安心課の職員に、プロジェクトの広報を依頼しました。

職員は依頼を快諾し、受け取ったチラシやポスターは町の施設に掲示されています。

プロジェクトでは、家庭の不用品、リサイクル品を回収し、伊那市西春近の一般社団法人ありがとうプロジェクトを通じて海外に送ります。

箕輪進修高校生徒会は多様性を尊重する活動を目指していて、海外にルーツのある生徒や住民にも参加してほしいという思いから、チラシを日本語だけでなく、英語、ポルトガル語でも作成しました。

第18回進修祭は17日と18日の2日間開催されます。

不用品、リサイクル品の回収は、一般公開日の18日土曜日の午前9時から午後2時まで、生徒玄関で行われます。

回収できる物品は二次元コードから確認することが出来ます。

-

赤そばの里 高嶺ルビー見ごろ

箕輪町上古田の赤そばの里で、ピンクに色づく「高嶺ルビー」の花が見頃を迎えました。

広さ4.2ヘクタールの畑には、高嶺ルビーの花がピンクに色づいています。

高嶺ルビーはヒマラヤ原産のそばで、気温が低くなると花が色づきます。

管理する古田の里赤そばの会によりますと、今年は残暑を考慮して例年より1週間遅く種をまき、色づきを調整したということです。

30日は平日にもかかわらず、県内外から多くの人が訪れていました。

赤そばまつりでは、地元の農産物が並ぶ直売所があります。

この日は近くで採れたという松茸がありました。

赤そばが味わえるそば処にも多くの人が訪れていました。

古田の里赤そばの会は今年、発足20周年を迎えます。

記念事業として、10月4日(土)にアルプホルンと大正琴のコンサートを開きます。

また、上古田野点の会による抹茶のふるまいも行われます。

赤そばまつりは10月12日(日)まで開かれています。

高嶺ルビーの見ごろは、10月上旬までだということです。

-

JC 地元の魅力発見イベント

伊那青年会議所は、伊那谷の魅力を発見する小学生対象のイベントを10月に行います。

29日は伊那商工会館でメンバーが記者会見を開きました。

イベントは10月26日に行われます。

伊那市横山のバイクパークGLOP Ante.や箕輪町郷土博物館、南箕輪村の大芝高原などを巡り、魅力を再発見します。

まとめとして、A3サイズの新聞を作る予定です。

参加費は2千円で対象は伊那市、辰野町、箕輪町、南箕輪村の小学4年生から6年生の30人です。

伊那青年会議所では現在参加者を募集しています。

詳しくは、電話78-2328までお問い合わせください。

-

「手話は言語」 箕輪町役場ブルーライトアップ

9月23日の手話言語の国際デー、手話の日に合わせ、箕輪町役場のブルーライトアップが、27日の夜、行われました。

27日の夜、箕輪町役場の正面玄関が青色の光で照らされました。

世界平和を象徴する青色の光で、手話が言語であることの認識を広げるため、23日に県内各地でブルーライトアップが行われました。

23日は、手話言語の国際デーです。

国連総会で手話言語は音声言語と対等であり、ろう者の人権が完全に保障されるよう決議されています。

また、国内でも、今年6月25日に手話施策推進法が成立し、23日は手話の日に制定されています。

上伊那の自治体と聴覚障害者との懇談会の中で、ブルーライトアップについて話があったことから、箕輪町が今回初めて行いました。上伊那では初の取り組みとなります。

ブルーライトアップは、27日のみ行われました。

252/(水)