-

霜の影響でさくらんぼ狩り中止に

4月下旬と5月上旬に発生した霜の影響で、上伊那で近年人気のさくらんぼにも影響が出ています。

箕輪町大出の関善一さんのさくらんぼ農園です。

霜の被害を受けた実は、黄色くなり、少し触れただけで落ちてしまいます。

-

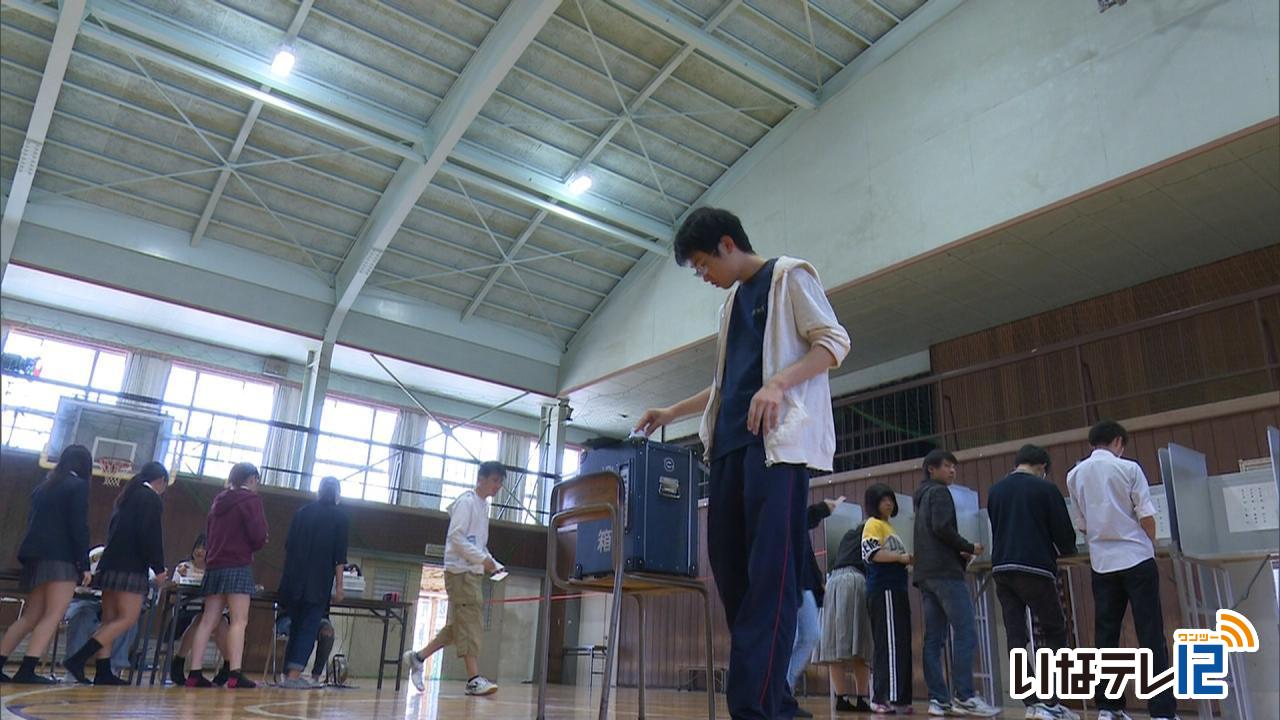

箕輪進修高校で選挙出前授業

若い世代に選挙への関心を高めてもらおうと、箕輪町と県の選挙管理委員会が、箕輪進修高校を30日訪れ、選挙の出前授業を行いました。

この日は、箕輪進修高校の体育館で出前授業が行われ、生徒109人が参加しました。

生徒たちは、実際に選挙で使われる投票箱や記載台を使って県知事選の模擬投票を体験していました。

選挙立会人や事務従事者なども生徒が務めました。

この出前講座は、若い世代に関心を高めてもらおうと、箕輪町選挙管理委員会と、長野県選挙管理委員会が行いました。生徒たちは、模擬用に作られた選挙公報でどの候補者に投票するか判断して投票していました。

県の担当者は、「18歳になったら、投票という行為を通して社会と対等に向き合うことになる。 誰に投票するか決めた答えに間違えはない」と話していました。

-

バイパス 2027年までの完成要望

国道153号伊那バイパスの建設促進期成同盟会の総会が伊那市役所で29日に開かれ、リニアが開通する2027年までに全区間の開通を要望する事などが決議がされました。

総会には、伊那市や箕輪町、南箕輪村の地域住民や農業団体、行政関係者などおよそ60人が出席し、153号バイパスの早期完成を国や県に求めていくことを確認しました。

期成同盟会会長の白鳥孝伊那市長は「リニアの経済効果を十分発揮する為にも、2027年までに完成するよう、国・県に求めていきたい」と挨拶しました。

伊那バイパスは箕輪町木下から伊那市美篶青島までのおよそ7.6キロの区間です。

現在は伊那市福島から美篶方面に向かい工事が進められていて2021年までに伊那市の若宮団地まで開通する予定です。

-

産業支援センターみのわ 利用状況まとまる

箕輪町は去年6月に本格稼働した産業支援センターみのわの施設利用状況をまとめました。

それによりますと創業計画のある人に3年間を限度に低額でオフィスを貸し出す創業支援オフィスは5部屋全てが利用されているということです。

またテレワークなどによる創業者を支援するコワーキングスペースと研修室の利用者による昨年度の使用料は約50万円で利用者数は延べ3,829人だということです。

産業支援センターには企業支援相談員が常駐し町商工会も併設していることから町では産業振興の拠点施設として活用してもらいたいとしています。

-

高校生が企業を視察

ハローワーク伊那などは、就職を希望する上伊那の高校3年生を対象にした産業視察会を、27日に開きました。

今年は、去年より80人ほど多い460人の生徒が19のグループに分かれて上伊那の製造業や建設業38社を視察しました。

このうち、箕輪町の伸光製作所を訪れたグループは、担当者からどのような仕事をしているのか説明を受けていました。

伸光製作所では、電子部品を取り付けるプリント配線板を受注生産しています。

担当者は、「小さなほこり1つでも品質に影響してしまうため、整理・整頓・清掃・しつけの4Sに気を付けている」と話していました。

高校生の就職活動は7月1日から始まり、内定が出るのは9月16日からとなっています。

-

上古田でアヤメが見頃

箕輪町上古田の唐澤敬司さんの畑で、アヤメが見頃を迎えています。

唐澤さんの畑は、古田神社西側の小道の先にあります。

12年前から育てていて、およそ2万株のアヤメが植えられています。

ここ数日の暖かさで一気に開花し、現在見頃となっています。

唐澤さんによりますと、アヤメは今週いっぱい楽しめそうだということです。 -

天竜川でバス釣り大会

天竜川漁業協同組合は、天竜川に生息する外来魚を駆除するためのバス釣り大会を、26日に開きました。

大会は、辰野町から南箕輪村までの天竜川で開かれました。

天竜川漁協では、5月9日からアユの稚魚を放していますが、ブラックバスとブルーギルに食べられてしまうことが多いということです。

中でもブラックバスは繁殖力が強く、駆除が追い付いていない状況だということです。

大会には、県内外から75人が参加しました。

釣った魚は袋に入れて重さを計っていました。

天竜川漁協では「ブラックバスを釣ったら川にリリースせず、釣りを楽しんでもらいたい」と話していました。

大会の結果、辰野町の男性が14kgで優勝。参加者全体では、88.5kgを釣り上げました。

漁協では9月上旬まで1kg400円でバスの買い取りを行っています。 -

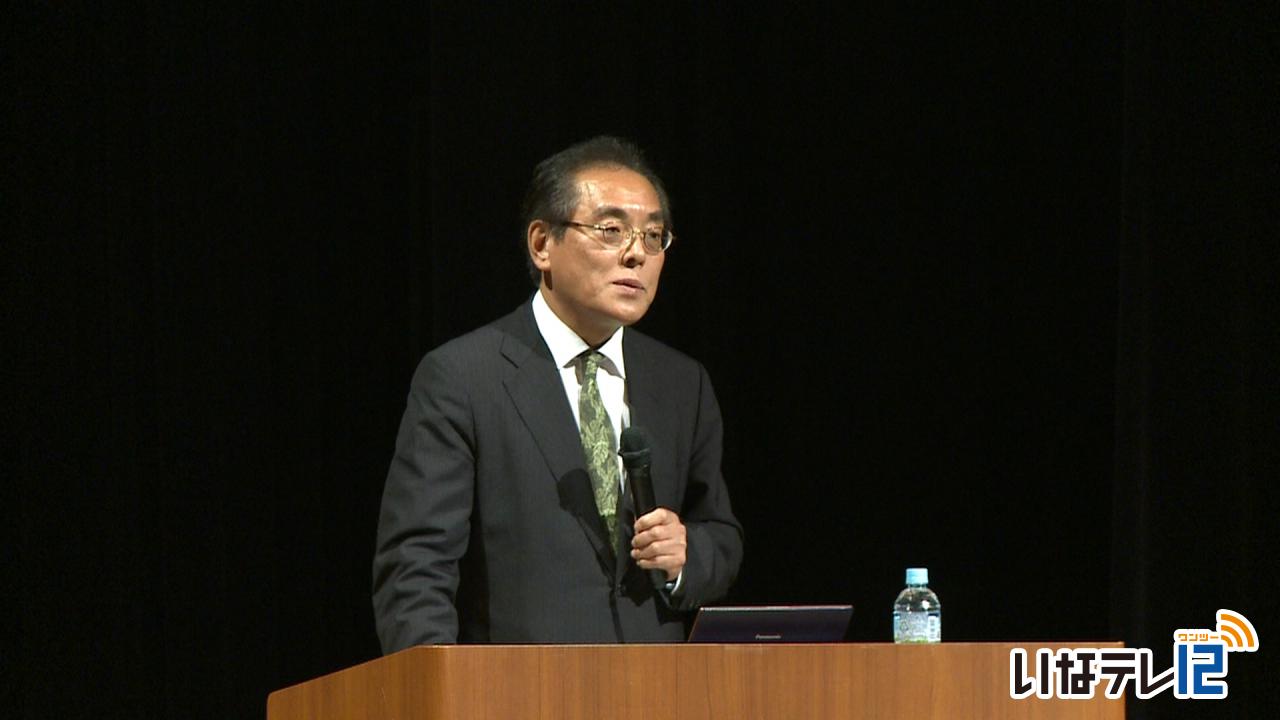

箕輪町安全安心の日の集い

箕輪町安全安心の日の集いが24日、町文化センターで開かれ、住民170人が防災教育に詳しい有識者の話を聞きました。

講師は、東京大学大学院 総合防災情報研究センター特任教授の片田敏孝さんです。

片田さんは、岩手県釜石市で津波防災教育に取り組んでいます。

片田さんは「自然災害が猛威を振るう中、行政への依存をやめ地域一体となって適切に避難できるよう取り組んでほしい」と話していました。

箕輪町はWHO世界保健機関から安全安心なまちづくりの取り組み「セーフコミュニティ」の認証を受けていて、認証を受けた5月12日を「箕輪町安全安心の日」と定めています。

24日は住民や町職員などおよそ170人が参加しました。

箕輪町セーフコミュニティ推進協議会会長の白鳥政徳町長は、「具体的な取り組みを通じてセーフコミュニティの認知度を上げていきたい」と挨拶しました。

-

豆からつくる味噌づくり体験

箕輪町は上古田の畑で、年間を通してみそづくり体験を行います。

「みそ部」と題し、大豆の種まきから味噌づくりを行い、3月まで6回体験会があります。

25日はその第1回で、種まきを行いました。

体験会には12組22人が参加していて、町外や県外出身の人もいます。

講師には有機農業を行っている農家を招き、農薬や化学肥料を使わずに大豆を栽培します。

味噌づくりに必要な米麹には箕輪町産の無農薬米を使い、仕込み水には「長岡の延命水」を使うというこだわりです。

箕輪町は「農家以外の人に身近な食を一から作ってもらい、地元の知恵を楽しんでもらいたい。また、農家減少の対策になれば嬉しい。」と話しています。 -

松本山雅FCのホームタウン目指す

箕輪町の白鳥政徳町長は町がサッカーJ1松本山雅FCのホームタウンを目指すとの考えを24日明らかにしました。

白鳥町長は24日箕輪町役場で開かれた記者会見で町が松本山雅FCのホームタウンを目指すとの考えを示しました。

今年1月には町内で松本山雅のJ1昇格を祝う会が開かれるなど互いの関係が深まっています。

ホームタウンとなることでイベントに選手や関係者を招待できるなど交流が活発化し町の活性化につながることが期待されています。

町によりますとホームタウンになるためには300万円以上の出資やJ リーグ理事会の承認が必要だということで今後手続きを始めていくとしています。

-

熱中症に注意 運動会も対策

24日の伊那地域は最高気温が27.8度まで上がり7月中旬の暑さとなりました。

箕輪町の箕輪東小学校では25日の運動会を前に熱中症に注意しながらの練習が行われました。

箕輪東小学校ではかけっこなどの練習が行われていました。

児童らは熱中症対策として全員が帽子をかぶり練習の合間には

水分を取っていました。

25日の運動会は気温の上昇が予想されることから終了を予定より40分ほど早め午後1時には終わらせるということです。

また水分補給のためスポーツドリンクを配るほか児童が応援する

場所には全てテントを張り日陰をつくるようにします。

長野地方気象台によりますと県内は27日ころにかけて広い

範囲で真夏日となり5月としては記録的な高温になると予想しています。

また35度以上の猛暑日となる所があるとして水分補給など暑さ対策をとり熱中症などの健康管理に注意するよう呼びかけています。

-

Iターンでカレーの移動販売

Ⅰターンで辰野町に住んでいる明瀬愛里さんは箕輪町役場の駐車場で20日初めてカレーの移動販売をしました。

箕輪町役場のUIターン推進係が窓口となり移動販売を受け入れたもので昼時車の前には職員が行列をつくりカレーを買い求めていました。

明瀬さんは熊本県出身の25歳です。

信州大学農学部卒業後、松本市で調理について勉強し去年7月にカレーの移動販売を始めました。

20日は大学の先輩で千葉県出身の河野卓朗さんが盛り付けなどの手伝いをしていました。

2人は大学時代に知り合い現在交際中だということです。

山登りが趣味という2人は大学時代を過ごした伊那谷での定住を

考えているということです。

車の名前は「トッキ」でほうれん草のベジカレー、ミニが500円、大盛700円で80食が用意されました。

今後箕輪町役場での移動販売は第一、第三月曜日に行われるということです。

-

幸田町との交流発展を確認

箕輪町地域間交流推進協議会総会が20日町役場で開かれ東京都豊島区で行われる祭りでの出店など今年度事業が承認されました。

総会では東京都豊島区で行われるふくろ祭りでの物販や静岡県浜松市の庄内地区との親睦交流会の参加など今年度事業が承認されました。

総会ではほかに災害時の相互応援協定を結んでいる愛知県幸田町との交流をさらに発展させていくことが確認されました。

また交流のある地区の理事者や住民をみのわ祭りや町内駅伝大会に招待することにしていて地域間交流にかかる予算は約450万円を見込んでいます。 -

箕輪町消防団 機能別消防団員導入へ

箕輪町消防団は、団員不足解消に向け40歳以下のOBを対象にした「機能別消防団員」制度を導入する計画です。

16日は箕輪町役場で消防委員会が開かれ、機能別消防団員について説明が行われました。

箕輪町消防団の団員数は400人ですが、訓練や火災の発生時には100人程しか出動せず、新たな団員の勧誘も難しくなっているという事です。

機能別消防団員は、特定の消防団活動を行うもので、箕輪町では火災や災害時のみ出動し、訓練には参加しない計画です。

対象は、消防団の経験が5年以上ある人で年齢は40歳以下です。

それぞれの分団長が推薦をし団長が任命を行い、退団した時の分団に所属します。

定数は各分団の1割以内とし、全体で30人ほどを見込んでいます。

機能別消防団員制度については、分団長会で協議を行い、できるだけ早い時期に規則を改正し導入する予定です。

長野県によりますと上伊那では伊那市の長谷地区と中川村で機能別消防団員を導入しているという事です。

-

箕輪で上伊那郡市植樹祭開催

上伊那地域振興局と箕輪町などは、箕輪町福与の山林で16日、第48回上伊那郡市植樹祭を行いました。

16日は地域住民や近くの小学生など250人が0.6ヘクタールの山林に山桜200本、イロハモミジ200本、コナラ1300本を植えました。

30㎝ほどの穴に苗を植え、かぶせた土を踏み固め、苗の周りに二ホンジカ対策のネットを巻く作業を行っていきました。

植樹祭は森林を守り育てながら、次世代に引き継いでいく機運を高めていこうと、毎年開かれています。

新天皇が即位したことを記念して、記念の柱が建てられました。

開会式では森林保全活動をしている箕輪西小学校「みどりの少年団」と箕輪南小学校の児童に記念品が贈呈されました。

-

特定空き家 新たに1件認定

箕輪町空き家対策協議会が15日開かれ、倒壊の危険や衛生上有害となる恐れがある「特定空き家」が新たに1件認定されました。

15日は箕輪町役場で協議会が開かれ、町から特定空き家に1件を認定したい考えが示され承認されました。

特定空き家は「倒壊の危険」や「衛生上有害」、「景観を損なう」などの家屋に対し、協議会が認定をするものです。

認定されると指導や勧告が行われ、改善されない場合は解体などの代執行も行うことができます。

箕輪町内ではきょう認定された1件を含め10件が特定空き家に認定されています。

箕輪町では持ち主と連絡を取り、改善するよう指導をしていきたいとしています。

-

上古田イメージソング制作へ

箕輪町の上古田区の住民有志でつくるグループ「Go Westかみふるた」は、上古田区のイメージソングの制作を始めました。

12日は上古田公民館で歌詞づくりのワークショップが開かれ25人が参加しました。

指導したのは、伊那市出身のシンガーソングライターの湯澤かよこさんです。

湯澤さんは以前からこのグループと親交がありイメージソングの歌詞の仕上げと作曲を担当することになっています。

最初に湯澤さんが長野県をイメージして作ったオリジナルソングを歌う中、参加者は上古田から連想する言葉や色を紙に書いていきました。

Go Westかみふるたではイメージソングを作る事で郷土愛を育み、地域の良さを発進しようと企画しました。

ワークショップではこの他に、肌で地域の自然を感じとろうと、外に出て土手の植物を観察しました。

この日参加できなかった人を対象に、歌詞づくりのワークショップを夏にもう一度開くという事です。

イメージソングは12月に完成、来年1月にお披露目会を予定しています。

-

マルヤス機械箕輪工場竣工式

岡谷市に本社がありコンベアなどの製造、販売を行うマルヤス機械の箕輪工場の竣工式が6日箕輪町木下で行われました。

関係者がテープカットで竣工を祝いました。

工場は木下の帯無工業団地の一画にあります。

鉄骨平屋建てで延べ床面積は6,353平方メートルです。

岡谷市の工場が手狭になったため、新たに工場を建設しました。

コンベアなどのメイン組み立て工場となります。

新工場は7日から稼働が始まっているということです。

-

交通少年団 安全運転呼びかけ

箕輪町の交通少年団は、「春の全国交通安全運動」に合わせ、国道153号バイパス沢上交差点付近で、ドライバーに安全運転を呼びかけました。

交通少年団には箕輪町の小学5年生と、6年生が所属しています。

11日はドライバーに飲酒運転防止や高齢者の交通事故防止を呼びかけるチラシとボックスティッシュを配りました。

伊那警察署交通課の赤羽正彦係長は「小学生が呼びかけることで、ドライバーの安全運転の意識が高まります。」と話していました。

箕輪町の交通少年団は安全運転の呼びかけの他、警察で交通安全について学んでいます。 -

春の山野草展示会

箕輪町の信州みのわ山野草クラブの春の山野草展示会が11日と12日の2日間、木下公民館で開かれます。

10日は会場で準備が行われ、200点以上の作品が展示されました。

信州みのわ山野草クラブは会員15人で、展示会は17年目を迎えます。

クラブでは、山野草の植え方や、山野草に合う土の種類などを学んでいて、春と秋の年2回展示会を開いています。

会長の浦野伸さんは、「いろいろな特徴持っためずらしい山野草を楽しんでほしい」と話していました。

信州みのわ山野草クラブの春の展示会は11日と12日の2日間となっています。場所は箕輪町の木下公民館です。 -

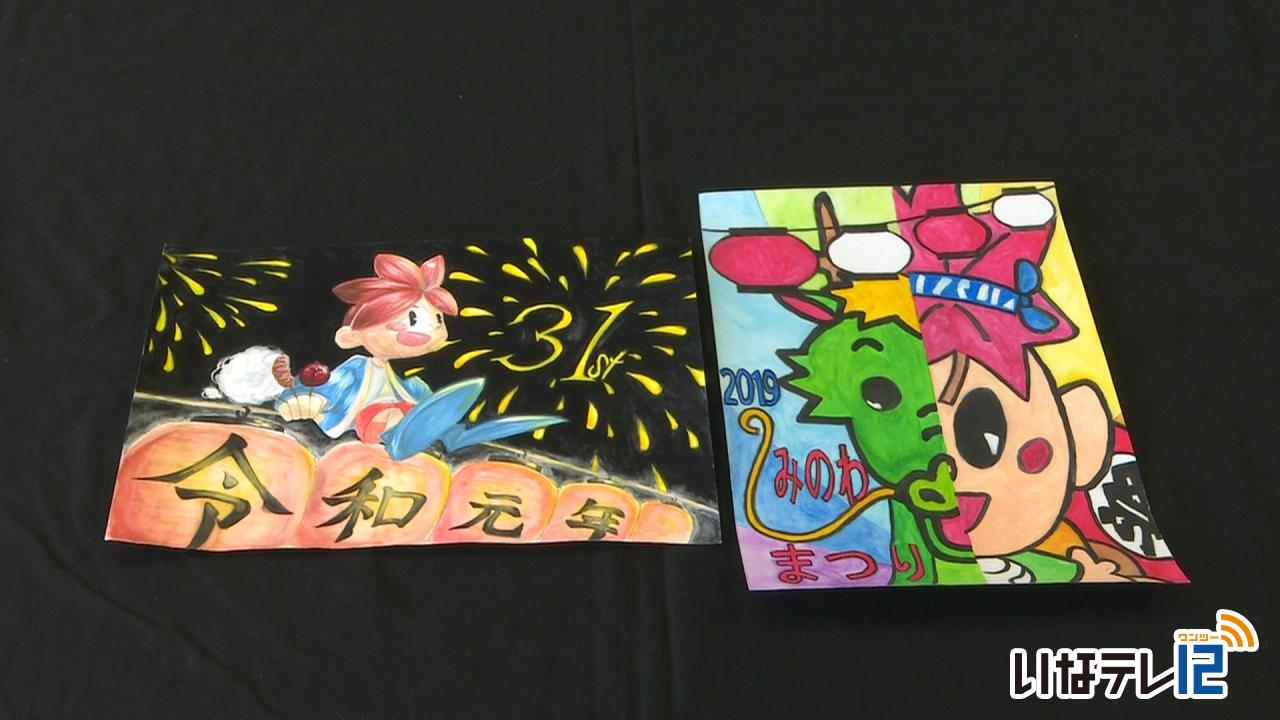

みのわ祭り図案きまる

箕輪町の夏祭り2019みのわ祭りのポスターとうちわの図案が9日決まりました。

ポスターには箕輪中学校3年の森島綾香さんの図案が選ばれました。

ポスターは600部作られ、町内外の店舗などに配布されます。

うちわは箕輪南小学校5年の田中鈴音さんの作品が選ばれました。

うちわは1万本作られ、全戸配布される予定です。

今年は289点の応募があり、最優秀賞を含む11作品が入賞しました。

今年のみのわ祭りは7月27日(土)に予定されています。 -

箕輪町議会議長に中澤清明さん

改選後初となる今日開かれた箕輪町議会臨時会で正副議長の選挙が行われ、議長には中澤清明さんが選ばれました。

議長選挙には、中澤清明さんと木村英雄さんが立候補し、15人の議員全員が投票を行いました。

その結果、中澤さんが9票、木村さんが6票で、中澤さんが議長に選ばれました。

中澤さんは、「少子高齢化、人口減少と、地域の維持存続が課題となる中で、町議会の役割は一層大きくなる。無投票を受けて、任期中に、議員定数などなり手不足解消のための結論を出したい」と挨拶しました。

副議長には、伊藤隆さんと釜谷美春さんが立候補し、伊藤さんが9票、釜谷さんが6票で、伊藤さんが副議長に選ばれました。

また、常任委員会では、総務産業常任委員長は、荻原省三さん、福祉文教常任委員長には、小出嶋 文雄さん、議会運営委員長には、寺平秀行さんが選任されました。

正副議長の任期は申し合わせにより2年となっています。

-

箕輪町 町の部4連覇

先月27日に松本市で行われた第29回市町村対抗駅伝で箕輪町チームは総合4位、町の部4年連続の優勝を果たしました。7日、選手たちが白鳥政徳町長に入賞を報告しました。

7日は、丸山信一監督と選手9人が役場を訪れ、大会の感想を一人一人、白鳥町長に話しました。

大会は松本市の松本平広域公園陸上競技場を発着点に行われ9区間42.195キロをタスキでつなぎました。

大会には52の市町村が参加しました。

優勝は松本市で2時間14分

10秒、2位は長野市で3位は駒ヶ根市でした。

箕輪町は2時間17分54秒で4位と去年の3位から一つ順位を下げましたが町の部では4年連続の優勝を果たしました。

白鳥町長は「町民のみなさんに元気を与えてくれた。これからもケガのないよう練習に励んでほしい」と話していました。

選手たちは、「来年は総合優勝を目指したい」と意気込んでいました。

-

10連休 観光施設の入り込みは

最大10連休となったゴールデンウィークが6日で終わりました。

例年より長い連休となった今年、上伊那の観光施設には県内外から多くの観光客が訪れました。

伊那市西箕輪のみはらしファーム内にある体験施設やってみらっしです。

連休明けとなった7日も名古屋からの団体客が訪れ、いちご大福づくりを体験していました。

みはらしファームにはこの10連休で多くの観光客が訪れました。

やってみらっしには去年より14%138人多い1,126人が訪れていて、断った予約もあったということです。

いちご狩り体験は、去年より16%976人多い6,889人が訪れたということです。

このほかの観光施設にも多くの観光客が訪れました。

伊那市の小黒川渓谷キャンプ場は、去年より20%250人ほど多い1,380人が利用しました。

箕輪町のながた自然公園は2倍以上、300人ほど多い579人が利用しました。

南箕輪村の大芝高原キャンプ場は55%570人多い1,600人が利用しました。

-

福与城址まつり賑わう

箕輪町福与にある県指定の史跡福与城跡で29日第22回福与城址まつりが行われました。

まつりは武田信玄が連絡手段として使っていたとされるのろし上げで始まりました。

1545年に福与城を守った藤沢氏と武田信玄の戦で最大の攻防があったとされる4月29日にちなんで毎年この日に行われています。

まつりでは地元の箕輪南小学校の3年生から5年生が太鼓演奏を披露しました。

また地元住民による出店では、そばや餅が振舞われ行列ができていました。

福与城跡は県指定史跡で地元住民でつくる福与城址を守る会が管理し毎年まつりを行っています。

-

こどもの日に機関車乗車体験

こどもの日の5日、箕輪町郷土博物館では、電気機関車「ED19」に乗ることができるイベントが行われました。

訪れた親子は、車両に乗って汽笛を鳴らしたり、帽子をかぶって記念撮影をしたりしていました。

アメリカ製のED19は、1926年に日本に6台入り、東海道線を走ったあと、1976年までは飯田線も走りました。

昭和天皇が乗った車両を引いいたこともあり、その時の名残で窓の縁が金色に塗装されています。

現在、同じ型の車両は世界中探してもこの場所だけにしかないということです。

ある母親は「汽笛を鳴らすことは普段できないので、貴重な体験をさせてあげられて良かった」と話していました。 -

信州みのわ花街道 ハナモモ見ごろ

箕輪町の西部地域に9キロにわたり続く信州みのわ花街道では、ハナモモが見ごろとなっています。

-

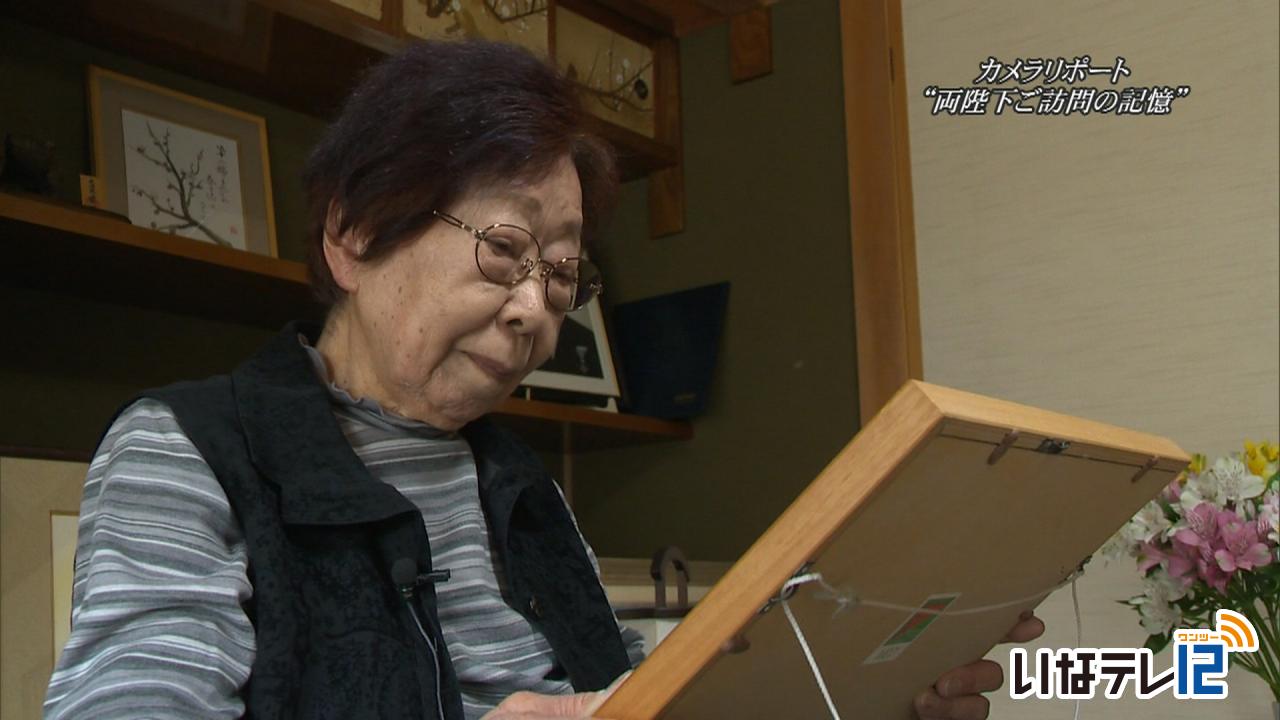

両陛下ご訪問の記憶

天皇陛下は30日退位され平成の時代が終わります。

陛下は皇太子の時の1969年、昭和44年に美智子様とともに

上伊那をご訪問されました。

訪問先の一つ、伊那市の美篶中央保育所の所長だった春日澄子さんは両陛下の案内役を務めました。

伊那市美篶の春日澄子さん。

1925年大正13年生まれの95歳です。

皇太子ご夫妻が伊那市の美篶中央保育所をご訪問されたとき保育の様子を説明するなど両陛下と言葉を交わしました。

春日さん45歳のときでした。

両陛下が美篶中央保育所をご訪問されたのは1969年昭和44年8月27日の午前10時でした。

前日に飯田下伊那地域で三六災害の被災現場などをご視察し駒ケ根市で一泊されました。

伊那市では東春近の圃場を訪れ整備事業について話を聞かれたということで記念碑が建立されています。

-

萱野高原山開き 安全願う

箕輪町の萱野高原で27日、山開きが行われ、関係者がシーズン中の無事を祈りました。

山開きには箕輪町観光協会や地元の三日町、福与の住民約70人が参加し、無事故を祈願して神事が行われました。

標高1.200メートルの萱野高原からは箕輪町を一望することができ、年間12,000人が訪れます。シーズンは11月10日までで、宿泊施設やキャンプ場が利用できます。

箕輪町観光協会の唐澤荘介会長は「近隣の町村と一体となり、自然環境を守り、萱野高原を訪れる観光客の増加を目指したい。」と話していました。

四季折々の自然を楽しむことができる萱野高原では現在、山桜が満開を迎え、今後はソメイヨシノや水芭蕉を楽しむことができるということです。

27日は山開きに併せてシイタケの菌打ち体験が行われました。菌が打ち込まれた原木は持ち帰ることができるということもあって、会場は多くの家族連れなどで賑わっていました。 -

白鳥町長 箕輪町議選無投票について「関心がないの心配」

箕輪町の白鳥政徳町長は、無投票となった町議会議員選挙について「報酬や定数について検討が必要だが、地域づくりに対して住民の関心がないことが心配だ」と話しました。

これは25日に開かれた定例記者懇談会で、白鳥町長が自身の考えを明らかにしました。

無投票ではなく投票により選ばれるべきだとの考えを示したうえで、報酬や定員には検討が必要だと話しました。

また、定例会で箕輪町への移住者の状況が示されました。

平成30年度の移住者は、95人で、前年度と比べ35人増加しました。

内訳は、県内からが81人、県外が14人だということです。

箕輪町では、今年度も若者世帯を中心に移住支援を進めていきたいとしています。

62/(金)