-

交通安全優良団体 ICTが受賞

長年にわたり地域での交通安全活動が認められ、伊那ケーブルテレビジョンが交通安全優良団体、箕輪町の中村喜男さんが緑十字銀章を受章しました。 表彰式は17日に東京都で行われ、20日は受賞者が伊那警察署を訪れ、青木辰夫署長に報告をしました。 「交通安全愛のメッセージ」を制作、放送している伊那ケーブルテレビジョンは全日本交通安全協会会長から交通安全優良団体として表彰されました。 伊那ケーブルテレビでは平成13年から交通安全CMを放送していて、これが評価されました。 入社以来10年間CM制作に携わってきた放送部の小木曽容子さんは、「安協女性部の皆さんの案を基に、わかり易く伝えることを心がけている」と話していました。 箕輪町福与の中村喜男さんは緑十字銀章を受章しました。 中村さんは、昭和33年の免許取得以降長年交通安全協会の会員で、平成20年から24年まで伊那安協の副会長と箕輪町安協の会長を務めました。 中村さんは「受章の重みを胸に、元気なうちは、地域の交通安全に力を注いでいく」と話していました。 妻の久仁子さんには、長年夫を支えて来たことから、感謝状が贈られました。 伊那交通安全協会では「今後も女性部を中心に地域の人たちに交通安全を呼びかけていきたい」と話していました。

-

漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内の漆戸常会で19日小正月の伝統行事、大文字下ろしが行われました 朝8時に、漆戸常会の住民が地区内の辻に集まりました。 大文字は、五穀豊穣、家内安全などを願うもので、江戸時代から続く小正月の伝統行事です。 この日は12日に建てた高さ12メートルの柱を下ろす作業を行いました。 大文字に付けられた、花飾りは家の玄関に飾ると厄除けになるとされています。住民らは、荷台に広げられた飾りを手にとり、気に入った物を選び持ち帰っていました。

-

火災頻発 伊那消防署注意よびかけ

伊那消防署は、去年12月から今年1月15日までの間に伊那市で5件の建物火災があり、1人が死亡していることをうけ報道機関を通じ注意を呼びかけています。 伊那市を含む伊那消防組合の去年1年の火災件数は、62件で、前の年より14件増えています。 特に3月は、1か月間で23件の火災がありました。 これは、連日の晴天続きで空気が乾燥し、強い風が吹いている中で、たき火や土手焼きを行ったことが主な原因です。 火事による死者は減少していますが、高齢者2人が死亡しています。 放火や放火の疑いによる火災も多く、7件ありました。 伊那消防署では、「寒さが厳しい時期なので、暖房器具など火の取り扱いには、十分注意してほしい」と呼びかけています。 防火のポイントとして、 ●寝タバコをやめる ●ストーブは、燃えやすいものから離れた位置で使用する ●ガスコンロなどのそばを離れるときは、必ず火を消す ●お年寄りや身体の不自由な人を守るために、隣近所の協力体制をつくる ことなどをあげています。

-

みのちゃんバス 路線・ダイヤ見直しへ

箕輪町のみのちゃんバスは、利便性向上に向け、路線・ダイヤの見直しを行います。 16日は箕輪町公共交通会議が開かれ、利用状況や利用者のアンケート結果が報告されました。 昨年度の利用者数は、平成23年度よりおよそ4千人多い3万4,904人で、そのうち7割が無料の利用者です。 利用者増加について町では、平成23年10月から無料の対象を75歳以上の高齢者などに拡大したことが要因とみています。 バスの利用者を対象に行い、56件の回答があったアンケートでは、4割が運行時間に不満があると回答しています。 その中で、「中学校の登下校の時間に合わせてほしい」「ながたの湯行きを増やしてほしい」といった意見がありました。 みのちゃんバスは交通弱者対策として平成16年度から運行を始め、現在は町内4つのコースを2台で運行しています。 車両の更新に合わせ、利便性向上のため大規模なダイヤの見直しを初めて行う予定です。 今後は、2月にホームページなどで意見を募集し、7月には路線・ダイヤを決定、10月からの運行開始を予定しています。

-

小河内神社筒粥神事 今年の世相は7分5厘

箕輪町の小河内神社で15日祈年祭が行われ「筒粥(つつがゆ)神事」で今年の農作物の出来や世相を占いました。 今年の世の中は「7分5厘」と去年より7厘上向きました。 筒粥神事は今年1年の五穀豊穣を祈願する小河内神社の祈年祭で行われます。 100年以上続いていると言われ、毎年小正月の1月15日の早朝に行われています。 朝7時すぎ、2時間ほどかけて炊き上げた大鍋のお粥の中から筒が取りだされ神殿へと運ばれました。 筒は葦の茎を21本束ねた物で米や野菜など農作物の出来や世の中の世相を筒に入った米粒の数で占います。占いの結果、世の中の世相は、去年より7厘上がり7分5厘、農作物では、ナスとトマトが極上となっています。 占いで使ったお粥を食べると1年間病気をしないとされていて、神事が全て終わると神社を訪れた人達にふるまわれていました。

-

箕輪町・南箕輪村 消防団出初式

箕輪町と南箕輪村の消防団出初式が12日に行われました。 箕輪町消防団の出初式には、団員206人が参加しました。 団員らは、箕輪町文化センター前で、平澤豊満町長と小松孝寿団長の観閲を受けました。 小松団長は、「大規模災害への備えなど、消防団員への期待は高まっている。火災がなくなるよう、一層、予防消防に務めてほしい」と訓示しました。 去年、箕輪町では14件の火災があり、被害総額は約830万円となっています。

-

上古田の天然リンク オープン

箕輪町上古田の町営上古田スケート場がオープンし親子連れが、滑りを楽しんでいます。 上古田スケート場は運動場に氷を張った天然リンクでコース1周がおよそ130メートルです。 12日に滑走可能となり、2日目の13日は親子連れなどで賑わっていました。 コースの内側は初心者が練習できるようになっていて、子どもたちがイスを使って滑っていました。 今年からスケート場を管理している、木下の赤沼節雄さんは「ここ最近の冷え込みで良いリンクができた」と話します。 上古田スケート場は入場無料で2月2日まで土日祝日の午前7時から午前10時まで滑ることができます。

-

火伏せと厄除け 大文字建て

箕輪町大出の上村で13日、地域の安全を願う大文字建てが行われました。 上村の大文字建てには住民およそ20人が集まりました。 柱には手作りの巾着のほか、紙でできた梅などを飾りつけました。上村の大文字は町無形民俗文化財に指定されていて毎年小正月に道祖神のある辻に建てられます。 その昔、度重なる火災や疫病が流行ったことから火伏せと疫病を防ぐためにはじまったといわれています。 上村の大文字は19日に下ろされ、飾りつけられた巾着は持ち帰り、厄除けとして家に飾っておくということです。

-

泰成運輸 箕輪町内で移動販売スタート

箕輪町の運送会社泰成運輸は、買い物弱者の支援を目的に14日から箕輪町内で移動販売をスタートしました。 箕輪町木下のますや旅館の駐車場では、午前9時15分の開店に合わせて住民が来店し、商品を手に取り買い物かごに入れていました。 車内には、魚や肉の生鮮食品やお菓子など、およそ90点が並んでいます。 冷蔵庫が備えつけてあり、生鮮食品の保存が可能です。 泰成運輸では、5年前から毎週土曜日に試験的に移動販売を行っていて、今回町と国が補助を行い、本格的に展開することになりました。 箕輪町によりますと、町内のおよそ5割の住宅は、半径500メートル以内に小売店などが無いということです。 移動販売は、商品を増やしたり車両を改装するなどして5年間の実施を目標にしているということです。 泰成運輸の移動販売は、日曜日以外の月曜日から土曜日に毎日行い、曜日毎に町内の地区を回ります。

-

箕輪南宮神社の初祭りにあわせ山車を披露

箕輪町の箕輪南宮神社の初祭りにあわせ、11日と12日に、木下山車飾り保存会と箕輪中部小学校の児童が制作した山車が披露されました。

-

お筒粥の神事 今年の世の中「七分三厘」

今年の世相や農作物の出来を占うお筒粥の神事が、11日、箕輪町木下の箕輪南宮神社で行われ、今年の世相は七分三厘との結果がでました。 お筒粥の神事は、1年の無事を祈念して行われる初祭りの占いの神事です。 釜の中に、葦の茎を37本束ねたものと、米、小豆を入れて煮たてた後、筒の中に入った米と小豆の数で占います。 占いの結果、今年の世の中は、去年の七分四厘を一厘下回る、七分三厘となっています。農作物では、蚕が極上、大豆やかぶ菜、柿など5品目が上々となっています。

-

箕輪町漆戸常会大文字柱建て

箕輪町北小河内の漆戸常会で12日、無病息災を願う小正月の伝統行事「大文字」の柱建てが行われました。 集落の中心部にある四つ辻に、住民およそ30人が集まりました。 漆戸常会の大文字は、およそ260年前に天竜川が氾濫し大きな水害が起きたことから始まったとされています。 長さ12メートルの柱の先に太陽に見立てた赤い板を取り付け、その下に五色の色紙で手づくりした花飾りや松の枝などを結びつけていきます。 取り付け作業が終わると、掛け声と共に柱が建てられました。 大文字は、19日日曜日に下ろされ、飾りは各家庭で持ち帰り厄除けにするということです。

-

「10年先の礎づくり」スタートの年

上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は、10日市内で開かれた新春名刺交換会で、「10年先の礎をつくるスタートの年」と今年を位置づけました。 白鳥市長は、消防・ごみ処理・観光・医療など、これからますます上伊那地域の結束が求められると前おきし、リニア新幹線については、「リニアが通ることによってマイナスにならないよう、後世に胸をはれるような取り組みが必要。中間駅までのアクセスをきちんとしないとバラ色の将来はない。社会資本整備が喫緊の課で、上伊那、伊那谷が日本に誇れる地域にする今年はその礎づくりのスタートの年と位置づけました。 上伊那広域連合の新春名刺交換会には、関係市町村長や国・県の機関、県議会議員などが出席し開かれました。

-

漆戸常会で花飾りづくり

箕輪町北小河内の漆戸常会には、約260年前から伝わるとされる大文字(でえもんじ)の風習があります。 小正月の伝統行事で、12日に集落の中心部のよつつじ四辻に高さ10メートルほどの柱を建てます。 9日夜、漆戸常会の集会所。 大文字の柱につける花飾りの製作が行われました。 漆戸常会は、現在35戸あり、各家から1人以上が参加して行われます。 ストーブをかこみ、女性たちは、折り紙を折り、男性たちは、こよりをつくります。 お互いの出来栄えを冷やかしながら和やかな時間が過ぎていきます。 漆戸常会の大文字は、町の無形民族文化財に指定されています。 家内安全・五穀豊穣を願い、12日に集落の中心部の四辻に建て、19日におろ下します。 柱にとりつけられた花飾りは、大文字下しとともにそれぞれが家に持ち帰り、厄除けとして玄関先に飾らります。 稲穂に見立てるために細かい切れ込みを入れた「ゲジゲジ」と呼ばれる部分を製作している都志雅弘さん30歳。 今年初めて、花飾りづくりに参加しました。 地域の長老から若い人たちへ、世間話をしながら伝統が受け継がれていきます。 女性グループには、子どもの姿もありました。 家族3人での参加です。 つくり始めて1時間ほどたつと、ベテランが組み立て始めました。 こうして、今年も花飾りは完成していきます。 この日作られた150本の飾りは、12日から19日までの一週間、柱の上から地域を見守ります。

-

中曽根 五穀豊穣願う「ほんだれ様」

箕輪町中曽根では、地区住民有志が公民館に五穀豊穣を願う「ほんだれ様」を飾り付けました。 ほんだれ様は、米やアワ、ヒエなどの穀物や繭の豊作を願い小正月に農家で飾られていました。中曽根では昭和30年代まで多くの家庭で飾られていたという事です。小正月の伝統を後世に伝えていこうと、5年前から地区住民有志が公民館前にほんだれ様を飾っています。 8日は10人あまりが地区の山からでたヒノキで土台を作ると、そこにサクラやサザンカを差し固定しました。 高さ、およそ2メートルのサクラの木に、稲穂に見立て半分だけ皮を削ったクルミの木を飾り付けていきます。 かつては養蚕が盛んだった地区という事もあり、繭玉を飾るのが、中曽根の特徴だという事です。 ほんだれ様は、中曽根公民館に15日まで飾るということです。

-

南宮神社で焼納祭

古くなったお札や役目を終えただるまを焼いて奉納する焼納祭が、28日、箕輪町木下の南宮神社で行われました。 28日は、神社や区の関係者などおよそ20人が集まりました。 南宮神社では、毎年12月28日にお札やだるまを焼いて納める焼納祭と農作物の収穫を感謝する新嘗祭を行っています。 このうち焼納祭では、区民から集められただるまや破魔矢が次々と燃やされ、集まった人達は1年間の無事を感謝していました。

-

さようなら2013 5月~8月

5月 30.3度を記録 5月9日、伊那地域の最高気温が30.3度を記録し、8月上旬並みの真夏日となりました。 5月としては、観測史上2番目の暑さでした。 7月8日から12日まで5日連続の真夏日。8月10日と11日には、2日連続して観測史上最高となる37度を記録しました。 5月 竜東保育園着工 伊那市内24の保育園のうち、7園を3園に統合する保育園整備計画に基づき、竜東保育園の建設工事が始まりました。 竜東地区では、伊那東保育園が閉園となり、竜東・伊那北の2園に統合されます。 竜東保育園の完成は来年2月の予定。さらいねん3月には伊那北保育園の建て替えが完了する計画です。 6月 16輪のサボテン咲く 伊那市長谷溝口の保科やよいさんが育てているサボテンが6月12日に16輪の花を咲かせました。 例年はひとつのサボテンに8輪ほど咲きますが、今年は倍の16輪が咲きました。 5月の日照量が多かったことがその要因と見られています。 6月 大太坊 陸前高田公演 伊那市西春近を拠点に活動する太鼓グループ「大太坊」は、6月30日に、東日本大震災の被災地、岩手県陸前高田市で公演しました。 大太坊は震災以降陸前高田市の支援を続けています。 太鼓を通じた被災地支援は、今後も続きます。 7月 南アルプス賑わう 南アルプス国立公園指定50周年を来年に控え、今年は多くの登山者で賑わいました。 南アルプス林道バスは、7月13日、戸台口から北沢峠までの上り便を利用した人は975人にのぼりました。 今シーズンの林道バス利用者は、8年ぶりに5万人を突破しました。 7月 中アで韓国人4人死亡 中央アルプスでは、檜尾岳から宝剣岳一帯に入山した韓国人登山ツアー客20人のうち4人が死亡する遭難事故がありました。 一行は、48歳から78歳の男女で、ツアーに山岳ガイドや添乗員の同行はなく、装備も軽装でした。 外国人登山客の受け入れ体制も問われる事故となりました。 8月 南中生震災被災地でボランティア 南箕輪中学校の生徒有志は、8月に、東日本大震災の被災地・宮城県南三陸町で2泊3日のボランティア活動をしました。 南箕輪中学校と南三陸町は、被災地でライブ活動などを行なっているシンガーソングライターのDジャケットに、文化祭ステージの絵が採用されたことなどが縁で交流が続いています。 8月 西駒遭難事故から100年 中箕輪尋常高等小学校の西駒ケ岳遭難100回忌法要が8月に箕輪町の明音寺で行われました。 11人が犠牲になった事故から100年。 遺族らでつくる偲岳会が行ったもので、会では、「遭難の歴史が次の世代に語り継がれるよう務めていきたい」としています。

-

箕輪町特別職報酬 審議会に白紙諮問

箕輪町の平澤豊満町長は、来年度の特別職の報酬などについて、26日、審議会に白紙諮問しました。 26日は、平澤町長が、来年度の特別職などの報酬を検討する審議会の委員10人を委嘱しました。 平成25年度の町長の給料は条例で定められた83万円から、給料・手当てともに10%減額し74万7千円、副町長は、同じく10%減の60万3千円、教育長は5%減の53万3,900円となっています。 議員報酬は条例通りの額で、議長が31万7千円、副議長が25万3千円、委員長が24万3千円、議員が22万7千円となっています。 審議会は、次回、来年1月15日を予定していて、1月中に町長に答申する予定です。

-

町内45か所巡回 移動販売来年1月スタート

箕輪町の泰成運輸は来年1月中旬から買い物弱者支援を目的に町内45か所で移動販売を実施します。 25日は、箕輪町役場で移動販売に使用する車両の内覧会が開かれました。 荷台が販売スペースとなっていて、4畳の広さがあり冷蔵庫を備え付けています。この日は、販売も行われ役場を訪れた人や通りがかった人たちが食料品を買い求めていました。 泰成運輸では5年前から新たな事業展開を図ろうと試験的に移動販売を行ってきました。 今回は、本格的に展開していこうと町と国から1300万円の補助を受け1700万円の車両を購入しました。 箕輪町によりますと町内のおよそ5割の住宅は個人商店の廃業やスーパーの撤退などにより、半径500メートル以内に商店が無いという事です。 泰成運輸では、来年1月14日から週1回のペースで町内45か所を巡回し移動販売を行う事にしています。

-

伊那中央病院 5年連続黒字の見通し

伊那中央病院の平成25年度の事業収支が黒字の見通しであることが24日の伊那中央行政組合の定例議会で報告されました。 組合長の白鳥孝伊那市長が冒頭のあいさつで述べたもので、5年連続して黒字となる見通しです。 議会では、伊那中央病院の職員定数を現在の594人から57人増員し、651人とする条例改正案が全会一致で可決されました。 今年10月からの救急救命センターの運用がはじまったことや看護師を手厚く配置する高規格ベッドの導入などによるもので、診療体制の充実と収入増を図る目的です。 病院では、これから3年間で、目安として医師6人、看護士33人、医療技術職15人の増員を計画しています。 これによる人件費は、2億5,000万円ほどを見込んでいますが、病院側では、診療収入の増も期待できるとしています。

-

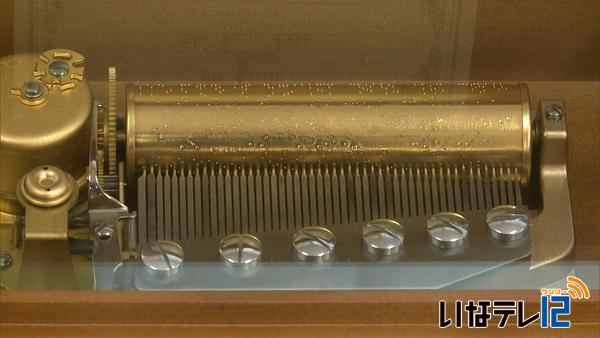

オルゴールの音色楽しむ

オルゴール収集家による、クリスマスオルゴールコンサートが22日、箕輪町の箕輪町図書館で開かれました。 音色を披露したのは、辰野町在住の北原昇さんです。 北原さんは、下諏訪町のオルゴールメーカーに45年勤務し部品の製造などに携わっていました。 3年前に退職、現在は、その魅力を伝えようと各地でコンサートを開いています。 北原さんがコレクションしている1990年代に製造されたものを使い、クリスマスにちなんだ曲など13台の音色を披露しました。 北原さんは「タイプによって音色が違う、金属が奏でる生の音色を楽しんでもらえたと思う」と話していました。

-

町図書館内交流室の愛称「なごみ~な」に決まる

箕輪町の箕輪町図書館内にある、世代間交流室の愛称が、「なごみ〜な」に決定しました。 17日は考案者に記念品が贈られました。 考案したのは、箕輪町北小河内在住の丸山智子さんです。 丸山さんは13年程前から、箕輪東小学校で子ども達に読み聞かせを行っています。 普段から良く図書館を利用していて、「なごみ〜な」という名前が浮かんだそうです。 箕輪町図書館では、町内にある交流施設と区別しやすくするために愛称を募集しました。 募集期間は8月1日から31日まで、全国から33の応募がありました。 箕輪町の読育ボランティアネットワークなどで組織された選考委員会が11月26日に最終決定しました。 箕輪町図書館、唐沢清志館長は「いい名前を付けていただいた。和める施設にしていきます」と話していました。

-

箕輪町木下区民 昔の遊びや料理で交流

箕輪町木下区の住民が昔ながらのおもちゃや料理を作って交流をする「ふれあい昔の遊び」が15日、木下公民館で開かれました。 木下区では、毎年この時期に、地区のお年寄りを中心に、子ども達にお手玉やゴムで回るコマなどの作り方を教えて交流しています。 子ども達は、作り方を真剣に聞きながら作っていました。 調理場では、御釈迦様が気に入って食べたと言われている「やしょうま」というおやつを作りました。 やしょうまは、今日参加した子どもたちがおみやげとして持ち帰ったということです。

-

岡谷工業高校ラグビー部全国大会出場挨拶

第93回全国高校ラグビーフットボール大会に、箕輪町在住で岡谷工業高校3年の井澤治樹さんと丸山大輝さんが出場します。 11日は、井澤さんと丸山さんが箕輪町役場を訪れ、平澤豊満町長に出場の報告をしました。 岡谷工業高校は、27日から大阪府で行われる第93回全国高校ラグビーフットボール大会に長野県代表として出場します。 岡谷工業高校はこの大会に去年も出場しましたが、自分たちのプレーが思うように発揮できず1回戦で広島県代表の尾道高校に敗れました。 平澤町長は「コンディションを整えて頑張ってください」と話していました。 岡谷工業高校は28日に京都府代表の桂高校と初戦を迎えます。

-

三館連携 クラフト体験

箕輪町は、子ども達にものづくりの楽しさを知ってもらおうとクラフト体験イベントを14日、町文化センターで開きました。 イベントは、郷土博物館、図書館、公民館の三館連携事業として開かれたものです。 夏と冬の年に2回開いていて今回で6回目です。 会場には、石鹸アートや折り紙クラフトなど17のブースが設けられました。 このうち石鹸アートのブースでは、溶かした石鹸を使って星やハートの形に模っていました。 この他、フラフープやめんこなど昔の遊びを体験するブースもあり、親子連れで賑わっていました。 イベントには、箕輪進修高校の生徒らもボランティアで参加し、運営を手伝っていました。 町では、子ども達が物作りの楽しさを体験できるようなイベントを今後も計画していきたいと話していました。

-

南宮神社山車飾り 制作すすむ

来年1月の初祭りを前に、箕輪町木下では南宮神社の山車飾りの制作が進められています。 14日は、木下山車飾り保存会のメンバーの他、箕輪中部小学校の児童8人が、南宮神社の境内にある祭典準備室で作業を行いました。 今年は、忠臣蔵の「刀傷・松の廊下」など6つの場面が製作されています。 南宮神社の山車飾は、箕輪町の無形民俗文化財です。 明治の初めごろ高遠から木下に養子入りした青年が「高遠の山車飾りの様なものを祭りで飾ってはどうか」と提案したのが始まりとされています。 当時は、地区の常会や青年会らによって作られた飾りが商店の店先に数多く並んだということですが、戦後の経済状況の変化などにより年々数が減っていったということです。 そんな状況をなんとかしようと事業の存続を願う人達でつくる保存会が昭和54年に発足し、今でも初祭りには毎年奉納されています。 毎週土曜日に作業を手伝っているという子ども達は、浦島太郎の山車を作っていました。 人形が着る衣装の製作を20年以上前から担当している浦野ちゑ子さん85歳。 作業は大変と話しますが、その分出来上がった時の喜びは一入(ひとしお)ということで、出来るうちは続けていきたいと話します。 箕輪南宮神社の初祭りは、来年1月11日と12日の2日間で、山車飾りは神社と木下駅前に展示されることになっています。

-

八十二銀行箕輪支店に伊那警察署から感謝状

伊那警察署は、オレオレ詐欺を未然に防いだとして、箕輪町の八十二銀行箕輪支店に、12日感謝状を送りました。 12日は、伊那警察署の青木辰夫署長から、八十二銀行箕輪支店の吉村 繁支店長に感謝状が送られました。 先月27日、八十二箕輪支店に、「お金をあるだけ下ろしたい」と80代の女性が訪れ高額な現金を払い戻そうとしました。 窓口の職員から報告を受けた、窪田 一成次長は、女性から詳細な話を聞き、詐欺ではないかと警察に通報し、オレオレ詐欺を未然に防ぎました。 窪田次長は、「携帯電話を変えた、風邪を引いているといっていたことなど、特殊詐欺の手口に間違いないと思った」と話していました。 吉村支店長は、「詐欺の手口をよく研究して、今後も被害を未然に防ぎたい」と話していました。 伊那警察署管内の今年の特殊詐欺被害発生件数は、11月末現在で14件、被害額は8,000万円ほどとなっています。 今年に入り、金融機関が未然に防いだ件数は、今回の八十二銀行箕輪支店を含め9件となっています。

-

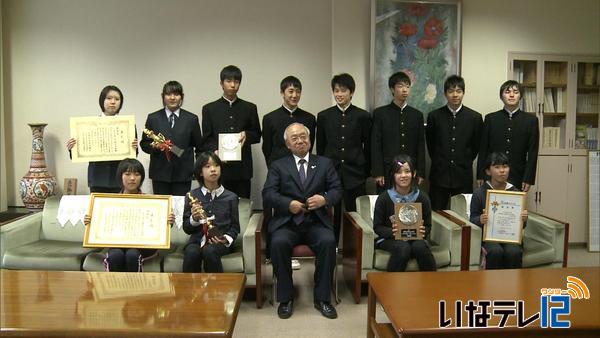

箕輪中部小と箕輪中がTBSこども音楽コンクールで優秀賞

箕輪町の箕輪中部小学校と箕輪中学校は11月30日に東京都で開かれたTBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会で優秀賞を受賞しました。 11日は箕輪中部小合唱団、箕輪中合唱部の12人が役場を訪れ、平澤豊満町長に受賞を報告しました。 TBSこども音楽コンクール東日本優秀演奏発表会には、長野県、山梨県、新潟県から小学校合唱の部には8校、中学校合唱の部には9校が出場しました。 両校とも2位にあたる優秀賞を受賞し、 箕輪中部小は初出場での入賞、箕輪中は2年連続優秀賞獲得です。

-

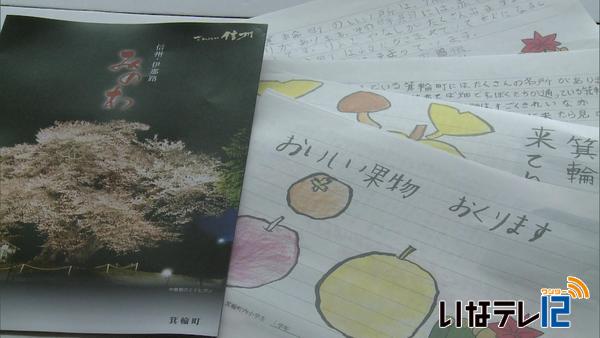

箕輪町農産物のふるさと便

箕輪産のリンゴや長芋に町内の児童の便りなどを添えて贈る「ふるさと便」の出荷作業が10日、箕輪町の果実選果場で行われました。 ふるさと便は、箕輪町観光協会などが行っていて、箕輪産の農作物に町を紹介する便りや絵を添えて贈るものです。 今年は、りんご5キロが113箱、りんご10キロが55箱、長芋5キロが117箱で合わせて285箱が全国各地に出荷されます。 10日は担当者がリンゴと長芋を詰め込んだダンボールにパンフレットや便りなどを入れる作業にあたっていました。 今年の便りや絵は箕輪北小学校、箕輪東小学校、箕輪西小学校の児童から155点が寄せられました。 ふるさと便の利用者は年々増えていて、心温まる贈り物として喜ばれているということです。

-

町長「医師の診療方針を尊重しながら見守る」

箕輪町の平澤豊満町長は、町国民健康保健東部診療所の受診者が医師が変わってから減少したことについて、「医師の診療方針を尊重しながら見守っていく」との考えを示しました。 南小河内の東部診療所は今年3月中旬から新しい医師が着任しています。 9日の町議会一般質問で新しい医師の着任後から受診者が減少している現状について質問がありました。 町によりますと10月末現在で受診者数は3,846人で去年の同じ時期の5,590人と比べて1,744人減少しているということです。 町はこれについて医師が変わったことと新しい医師の薬に頼らない診療方針を原因に挙げています。 新しい医師になってから薬をもらうだけの診療は366人で去年の同じ時期の1,070人と比べ704人の減少となっています。 受診者数の減少にともない診療報酬も減となり、町では12月議会に2,000万円の繰り出し金を計上しています。 平澤町長は「生活習慣病を改めることで病気を予防し、なるべく薬に頼らないとする診療方針は間違っていない」としてうえで「医師の方針を尊重しながら見守っていく」との考えを示しました。

277/(日)