-

箕輪町特別職報酬等審議会答申

議員本則月額3%増額

町長10%、助役5%、教育長5%減額

箕輪町特別職報酬等審議会(中村昭吾会長)は1日、平沢豊満町長から白紙諮問を受けた07年度の特別職報酬等の額の改正について、現行の減額率を緩和し給料月額で町長10%、助役5%、教育長5%の減額、議員報酬額は本年4月の町議会議員選挙から定数18を15に削減することなどから本則の報酬月額を約3%増額し抑制措置は行わないとする答申をした。改正した場合の町財源は、06年度比で約564万円の歳出削減となる。平沢町長は、「答申を重く受け止め、内容を尊重しながら最終確定したい」と述べた。

審議会は、抑制措置の方法を町民に分かりやすくするため、現行の月額に対する給料の減額分を期末手当から減額する方法を、他市町村と同じく給料月額自体を減額し期末手当にも反映させる方法に変更することを示した。

本年度は、給料月額に対し町長23%、助役・教育長13%相当分を減額しているが、年間支給額で算出すると減額率は町長16・7%、助役9・3%、教育長9・8%となっている。答申通り町長10%、助役・教育長5%の改正がされた場合、減額率の緩和は町長6・7%、助役4・3%、教育長4・8%となる。

改正後の年収は、町長1241万5140円(現行1149万3840円)、助役1057万8630円(1009万6230円)、教育長843万2950円(800万5128円)。

議員報酬は、4月の町議選から定数が3削減され、「一層住民の付託に答えられる人材を確保する必要がある」とし、近隣市町村の議員報酬額を考慮した結果、本則の月額を増額する。本則の月額改正は97年10月1日以来となる。現在している月額に対する3%相当額の削減措置は行わない。実施は4月30日から。

改正後の月額は議長31万7千円(現行30万8千円)、副議長25万3千円(24万6千円)、委員長24万3千円(23万6千円)、議員22万7千円(22万円)。議員の報酬を辰野町の議員報酬額と同額にした場合の改定率約3%を議長、副議長、委員長にも適用し算出した。 -

青年海外協力隊

ニカラグアから帰国

箕輪町

関理恵子さん

04年12月、青年海外協力隊の04年度第2次派遣隊員として中米のニカラグアに赴任。2年間の活動を終え今年1月、帰国した。

青年海外協力隊は、中学で隊員OBの話を聞いたのが最初の出会い。しばらく忘れていたが、大学生になって隊員を目指していたことを思い出した。

小学4年から教員になる夢を持ち続け、上越教育大学に進学した。「魅力のある先生は人として魅力がある。幅を広げたい」と、米国でのボランティア活動に参加。卒業後、「広い価値観を持ちたい」と埼玉YMCAで4年半勤務した後、青年海外協力隊駒ヶ根訓練所に入った。

ニカラグアには青少年活動で赴任。首都・マナグア市にある外務省管轄のNGO職業訓練校で、教育担当者としてクラスを持った。生徒は8歳から18歳。貧困、家庭内暴力、親が、あるいは本人がドラッグユーザーなど深刻な問題を抱えている。子どもが働くなとはいえない現状のため手に職をつけることが目的で、訓練を通して育成を図る。

活動は最初から順調だったわけではない。赴任するとディレクターが代わっていたために「呼んでいない」と言われ、訓練したスペイン語も、生活上は問題ないが、仕事となるとついていけない。

「赴任して3カ月から6カ月は毎日泣くくらい苦しかった。思いが伝わらない悔しさ。子どもたちに完全にバカにされた」。そんな中でも理解してくれる子どもたちを頼りに、信頼関係を築いていった。8カ月を過ぎてからは月日の流れが早く、振り返れば2年はあっという間だった。

教えたのはブレスレットやビーズアクセサリー作り。図面を見て作れるように指導し、将来的に自分たちで出来るように、2年目は子どもが子どもに教える形にまでなった。

一貫して伝えてきたことは「責任感」。帰国前、子どもたちが「最初はうるさかったけど、今は言いたいことがわかる。責任を持つことができた」「自分を好きになって、相手を思いやることができた」と言ってくれた。「これが一番の収穫でした」。

ニカラグアは非常に治安が悪い。幸い強盗などの被害に遭うことは無かったが、気の休まるときはない。それでも、「ニカラグアは私に合った」という。「イエスかノーで言いたいことを言う。関係が悪くなっても互いに言い合って良くなる。毎日笑顔があって、本気で怒って。ありのままの一人の人間として受け止めてくれる国。居心地が良かった」。

帰国後、青年海外協力隊の短期派遣で、再びニカラグア行きを考えている。

「自分の中で、貧困な状況に置かれている子どもたちの整理がつかない。やるせない思い。私一人ではどうにもならないけど、子どもが一瞬でも多く笑顔でいられることをしたい。たぶん答えは出ない。もがきですね」

あと1年くらいもがいて、その先は長野県の小学校教諭を目指す。「人に伝えることで理解を深めることが大切。自分だけの国際理解より、皆での国際理解が今は必要。今度は、大好きな日本で自分が影響受けたことを還元し、日本の子どもたちと、もがいて生きていきたい」。 -

箕輪町議選

現職の上嶋貞一氏出馬表明任期満了(4月29日)に伴う箕輪町議会議員選挙で、現職で無所属の上嶋貞一氏(67)=農業、三日町上棚=が30日、3選を目指し出馬を表明した。

上嶋氏は、「多くの支持者から強い要請を受けて立候補を決意」した。現在、町議会議長を務める。

「住民主役の社会福祉、安全安心のまちづくりに取り組みたい」とし、「今まで培った経験を生かし、議会の活性化、議員の資質の向上に努めたい」としている。 -

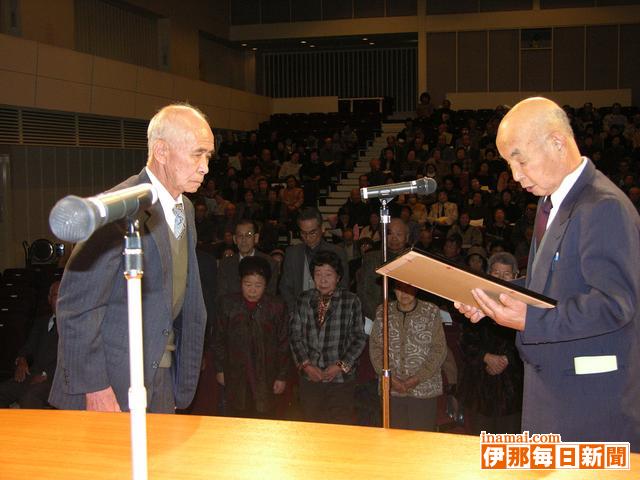

箕輪町長寿クラブ連合会研修総会

箕輪町長寿クラブ連合会は30日、06年度研修総会を町文化センターで開いた。感謝状と表彰状の贈呈をし、賢い消費者になるために飯田消費者生活センター所長の講演を聞いた。

町内には19単位クラブあり、各クラブごとに活動している。総会には約400人が出席。浦野順司会長は、「日ごろはクラブ活動に献身的な協力をいただき、単位クラブで活躍いただいている」と感謝し、「1年に1度の総会。皆が痛切に感じている消費者問題を学んでほしい」と話した。

感謝状は長寿クラブに6年以上在籍し役員を務めた人で各単位クラブの推薦者の中から選考。本年度は21人。表彰状は、地域の荒廃地を整備して花を植える活動に取り組んだ沢長寿クラブに贈った。

受賞者を代表して松島北部の松田貫一さんは、「連合のため、よきおじいさん、おばあさんとして、いつまでも健康で連合のボランティア活動に励みたい」と謝辞を述べた。

アトラクションでは、音楽を楽しみながらボランティア活動に取り組む箕輪町と伊那市在住者でつくる「たそがれシーラクバンド」の生演奏を楽しんだ。

感謝状受賞者は次の皆さん。

泉沢久雄、中坪昌子、中坪智恵子、伊藤春子、松田貫一、藤沢初子、市川芳子、金沢もヽ江、上田芳子、武井和美、今井孝子、遠藤七資、木村文也、鳥山博世、北條憲雄、浅野よ志子、小森みよ子、矢島光、井沢行正、川上みや子、根橋健康 -

まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会

シンポジウムに向け初会合

箕輪町の子育てや教育に携わる人が一堂に会して意見を交わし、横の連携を図りながら、核となる箕輪の教育理念や地域で子育てする方向性を探ろう-と、「まちじゅうみんなで箕輪の教育研究協議会」が30日発足し、町文化センターで初会合を開いた。3月25日に予定する全体シンポジウムに向け、3部会を設置して各部会シンポジウムを開くなど準備を進める。

06年度文部科学省委託事業「人づくりを通じた地域づくり推進事業」で、町が独自に協議会を設置し研究する。箕輪町そのものが「人づくりの総合学校」となるような横断的な連携、共通理解を目指す初の取り組みとなる。町内6小・中学校にそれぞれ付属した「学校支援センター」設置の可能性も模索する。

初会合は委員を委嘱し、協議会の目的やシンポジウム開催、今後の日程などを確認した。

協議会は教育委員長を長とし、教育長、学校長、社会教育委員、教育委員、安全みまもり隊会長、子育て学級代表らで組織。町教育委員会に事務局を置く。

調査研究する3部会は▽子育て支援▽子どものスポーツ環境▽学校との交流(安全確保と外部講師)-。3月上旬に各部会のシンポジウムを開く。全体シンポジウムは、各部会シンポジウムの成果報告、基調講演などを予定する。 -

箕輪町消防団夜警巡視

箕輪町消防団は昨年12月中旬から、各分団ごとに町民の安心、安全のため火災予防を呼びかけて夜警に取り組んでいる。29日夜、平沢豊満町長、消防署長、箕輪町警部交番所長、消防団長らが各分団を巡視し、団員を激励した。

第4分団の屯所では幹部12人が整列。岡孝之分団長が、夜警実施状況を報告した。第4分団は、昨年12月25日から2月10日まで延べ27日間の日程で、午後7時45分から10時半まで、4人が木下区内を2回夜警している。

平沢町長は「長期間寒い中ご苦労様。年末年始に火災がなく安心して暮らしている。まだ火を使う機会が多い。安全安心のまちづくりのため、予防消防に徹底してほしい」、平沢久一団長は「空気が乾燥し火災が発生しやすい。予防消防に努めて頑張ってもらえばありがたい」と訓示した。

箕輪町警部交番の倉田千明所長は、「夜警活動は地域の方の安全を守るため非常に大事。交通事故に遭わないように、また車上被害に遭わないよう車の管理をお願いする。健康に留意して頑張って」と激励した。

夜警状況は、第1分団2月1日まで延べ34日、第2分団2月13日まで延べ38日、第3分団2月3日まで延べ27日、第5分団3月7日まで延べ32日、第6分団2月15日まで延べ53日。 -

ながたの湯入場者190万人達成

箕輪町長田のみのわ温泉ながたの湯は28日、入場者190万人を達成した。190万人目と前後の3人に記念品を贈った。

190万人目は南箕輪村南原の宮島きみえさん(81)。嫁の清美さんと訪れた。「友達や親戚でながた荘に泊まったり、ながたの湯に来ている。お湯がいい。久しぶりに来たら190万人目で、びっくりした」と話した。

189万9999人目は安曇野市の会社員朝倉盛人さん(58)。10回近い利用で、「風呂が広々して気持ちがいい」という。190万1人目は箕輪町の会社員原弘幸さん(44)。10回以上訪れており、「いつも来るのを楽しみにしている」という。

みのわ振興公社の永岡文武副社長が、「190万人の達成は、日ごろ温泉をご愛顧いただく皆様のおかげ。感謝申し上げる。これからも温泉をかわいがっていただき、くつろいでほしい」とあいさつした。

公社は、190万人目にながたの湯回数券1冊と海産物詰め合わせ、前後者にながたの湯利用券と海産物詰め合わせを記念に贈った。

190万人達成は98年12月14日のオープンから2636日目。1日平均720人の利用がある。 -

箕輪町議選

現職の藤田英文氏出馬表明任期満了(4月29日)に伴う箕輪町議会議員選挙で、現職で無所属の藤田英文氏(64)=農業、大出=が29日、2選を目指し出馬を表明した。

藤田氏は、「1期目に自治体の本質を勉強した。2期目に、勉強したことを具体的に形として残したい」と出馬を決意。後援会から出馬要請を受け、常会や親戚の了解も得たという。

政治理念に▼国政には格差社会の是正▼県政には後戻りしない県政-を掲げる。町政に臨む公約に▼豊かな農業・工業・商業の資源を生かして財政力を上げ活力ある町に▼直面する課題として下水道工事の促進を図る-などを挙げている。 -

箕輪町交通安全祈願祭

箕輪町交通安全協会は27日、交通安全祈願祭を伊那プリンスホテルで開き、約150人が神事に参列して交通事故撲滅を祈願した。

町安協、町、県議、町議、伊那警察署、消防団、区長会、教育委員会、学校など関係者が出席した。

町安協の小林交石会長は、06年の交通情勢について全国では交通事故による死者が6352人で6年連続減少、長野県では128人で前年を24人下回り年間の抑止目標160人を達成。箕輪町では人身事故件数が126件で、3件の死亡事故があり尊い命を失ったことを報告。「安全で住みよい町づくりを目標に活動を続けている。気持ちを引き締め、交通事故防止の重要性を確認し、会員自らが交通マナーやルールを守り、安全意識を普及し、事故撲滅を誓う」と述べた。 -

箕輪町観光協会HP作成へ

箕輪町観光協会は06年度事業で、ホームページを作成する。25日にながた荘であった観光協会新年会で、委託業者から概要説明を受けた。

HP作成のため06年10月に町業者選定委員会で委託業者を選定し、業者5社に企画提案書提出を依頼。12月8日の提出期限までに3社が応札した。12月26日のプロポーザル審査会で、箕輪町の信州アルプス(向山武徳代表)に決まった。契約金額は58万9050円。

信州アルプスの向山代表は、コンセプトに「人の顔が見え、こだわりがわかり、体験できるホームページ」を掲げ▽顔写真を入れ手書きコメントを掲載する▽口コミ情報を入れる▽特集で旅プランを作る-などの概要を示した。

これまで町のHPでは営利目的の掲載が出来なかったが、旅館や飲食店をはじめ協会員の個々の紹介がより具体的にできるようになる。HPで会員が広告できるメリットがあり、今後はHPを通じた商品販売につながれば-との期待も込めている。

HPはすでに作成に入っており、年度内にテスト版を完成させる予定。 -

箕輪町・南小河内公民館「ふるさと発見座談会」

箕輪町公民館分館の南小河内公民館(小口恵子分館長)は21日、同公民館で、地元に伝わる歴史を発掘する集い「ふるさと発見座談会」を開いた=写真。地区住民約50人が集まり、南小河内を知る地元出身者3人の話を聞いた。

同分館の活動テーマである「歴史につながつふるさと」「人とふれあうふるさと」を目的に開いた座談会。南小河内のことで、初耳だったことや新しい発見をしてもらうことが狙いだ。

座談会では、明治維新前後の南小河内の様子や、日輪寺、上の平城跡、小河内神社などの文化財について、それぞれの講師が説明。同地区にある普済寺の太田文陳住職は、平安時代末期の武将源頼政の直筆書画「大般若経」や、江戸時代の絵師狩野探幽の画など寺宝十数点を披露した。

参加者の一人の女性(74)は「昔から地元の歴史には興味があったがこういう機会があってよかった。知らないことばかり知ることができ楽しかった」と話していた。 -

山車飾りを役場庁舎に展示

箕輪町の木下山車飾保存会(蟹沢廣美会長)は、南宮神社祈年祭に奉納した山車飾り「猪突猛進」を役場庁舎のロビーに展示している。

町民俗無形文化財の山車飾りで、今年の祭りには5舞台を奉納した。庁舎には干支にちなんだ「猪突猛進」を展示。イノシシ2頭が竹やぶから出ようとしている様子を現したもので、本物らしく見えるように、稲の穂先やほうきを毛に見立て、丁寧に作り上げている。「イノシシにあやかって『ひたすら前進する箕輪町』でありますように」との願いを記した看板も立てた。

蟹沢会長は、「役場には広範囲から人が訪れるので、展示した山車飾りを見て、町の文化財を知ってほしい」と話している。

小学生のクラブ「スマイル山車くらぶ」が作った「かちかちやま」の2場面は、町文化センターに展示した。いずれも節分のころまで飾る。 -

箕輪町の無量寺で節分の福升準備

箕輪町北小河内の西光山・無量寺で24日、中川弘道住職(72)が節分行事の福豆まきで使う福升を準備した。「嫌な事件や事故が続いているので少なくなってほしい」との願いを込め、「福寿」の文字を書き入れた。

無量寺は、2月3日に節分星祭り厄除護摩祈とう会と年男福豆まき行事をする。

木曽ヒノキの福升は50個用意。中川住職は、「教育の中で心を見つめる、心の問題を教えてもらわないと、思いやりの心、慈悲の心が育たない。祈とうで自分の心を浄化し、本当の心を磨いてほしい」と話し、「福」と「寿」の文字を一筆一筆丁寧に書き、仏の名前を梵(ぼん)字で書いた朱印を押した。

当日の護摩祈とうは午後1時半から。恒例のアトラクションは2時半から。キングレコード専属歌手の大木綾子歌謡ショー。年男年女による福豆まきは3時半から。60歳、61歳の人を中心に30人が福豆をまく。

年男会費は1万2千円、星除け祈願千円、厄除け祈願3千円、交通安全お守り500円。祈とうの申込みを受け付けている。問い合わせは無量寺(FAX79・3014、TEL79・3051)へ。 -

マルミ写真塾が作品展

箕輪町松島のカメラ用フィルター製造の「マルミ光機長野工場」の社員でつくる、マルミ写真塾の写真展「趣くままに」は2月5日まで、伊那市中央区の中部電力伊那営業所ギャラリーで開いている=写真。入場無料。

商品開発のためにカメラのことを学ぼう竏窒ニ6年前に有志で発足し、本年で5回目の展示。地元の山や花、鳥などを題材に半切縲・つ切りサイズの新作を、メンバー5人が27点を出品している。

使い心地を確かめるため、自社製品を使って撮影した作品も一部ある。特殊なフィルターで日の光が広がる様子を「霧」のようにぼやかしたり、光量を調節して水の上の木の葉の動きをスローシャッターで捕えたりして、写真を撮る魅力を伝えている。

マルミ写真塾代表の唐沢豊長野工場長は「新しい商品のアイデアを生むため、これからも、もっと写真について理解を深めていきたい」と話している。

土・日曜日は休館。午前8時30分縲恁゚後5時10分。 -

浜松市農林水産まつりで箕輪町の農産物PR

箕輪町は、静岡県浜松市の可美公園総合センターで20、21日にあった第22回浜松市農林水産まつりに参加してリンゴやナシなどを販売し、箕輪の農産物をPRして盛況だった。

まつりには、浜松市庄内地区と町が友好交流提携を結んでいることから参加している。グリーンセンターみのわ、愛来里、留美庵、みのわ振興公社、野良っ娘の会が、リンゴ、ナシ、長いも、ゴボウ、ソバ、まつぶさワイン、いも焼酎、まんじゅうなどを町のブースで販売した。

リンゴとナシは、試食を用意して販売したが、1日目で完売。急きょ町に戻って追加販売した2日目も完売するほどの人気だった。

町のブースは会場入り口付近だったこともあり、常に人だかりができる盛況ぶりで、「昨日買っておいしかったから今日も来た」と話す人もいたという。 -

箕輪町議選

現職の寺平秀行氏出馬表明任期満了(4月29日)に伴う箕輪町議会議員選挙で、現職で無所属の寺平秀行氏(32)=自営業、松島元町=が24日、2選を目指し出馬を表明した。

寺平氏は、選挙の最大の争点に行政改革を掲げ、「行政改革は町民の生活を守るため、重要な課題。各議員がまちづくりの指針を示すことが重要な責務」とし、「激戦が予想されるが、ひるむことなく最後まで戦い抜く」と述べた。

主な公約に▽箕輪を上伊那の「環境首都」に(植林による優良な森づくり)▽例外なき行政改革の推進(助役2人を1人に、年1回の財政分析)▽非正社員の格差是正(相談窓口の設置)-を挙げている。 -

箕輪町07年度保育料

引き下げを答申箕輪町保育料審議委員会の星野和美委員長は24日、平沢豊満町長から白紙諮問を受け検討した07年度保育料について、全9階層のうち所得税課税世帯の4階層から9階層で月額一律千円の減額を答申した。町長は「答申を最大限尊重して検討する」と答えた。答申通りの減額が決定した場合、2年連続で保育料が引き下げになる。

審議委員会は委員10人で構成。06年11月30日、07年1月19日の2回審議。「家庭と社会の役割分担を考慮しながら、子育て支援策を推進することが望ましい」とし、全体で現行より3・6%軽減の答申をまとめた。

生活保護世帯、所得税非課税・町民税非課税世帯、所得税非課税・町民税課税世帯の1階層から3階層は、近隣町村と比較して低額に抑えていることから今回は現行通り。4階層から9階層は、保護者が保育園運営費の3割負担を継続する中で引き下げできる金額を検討し、月額で一律千円の減額とした。全体では、06年度ベースで年間約878万円減の試算になる。

町は06年度、保育料徴収の階層と年齢の区分を細分化し、階層は7階層から9階層、年齢は2区分から3区分に改定し、保育料を全体で4・95%引き下げた。 -

有志企業組織と伊那異業種交流研究会第2グループが初交流

経済産業省「産業クラスター計画」によるプロジェクト作り提案

上伊那、諏訪地区を中心とする有志企業でつくる異業種交流グループ「錦麗(きんれい)会」は20日、伊那商工会議所の伊那異業種交流研究会第2グループと初の交流会を箕輪町内の企業で開いた。経済産業省が進める「産業クラスター計画」によるプロジェクト立ち上げを提案し、第2グループのメンバーにも参画を呼びかけた。

錦麗会は、クラークファインテック(本社・箕輪町北小河内)の増沢邦彦社長が呼びかけ4年前に発足。当初は同業種の交流が主だったが、現在は異業種20社22人が参加。エリアは上伊那、諏訪地区のほか松本、塩尻、岡谷、山梨県。年2回の情報交換・勉強会を開いている。

今回、第2グループのメンバーでもある錦麗会会員の呼びかけで初の交流会となった。

錦麗会は、産業クラスター計画の「中央自動車道沿線ネットワーク」が、会のネットワークと一致していること、中小企業が抱える課題の一つである販路開拓の支援が政策メニューに盛り込まれていることなどから、計画に則ってプロジェクトを組織したい考え。計画概要を示し、「賛同してほしい」と呼びかけた。今後、立ち上げを目指して準備を進める。

交流会では、水溶性研削油添加剤やポリリン酸を用いた歯周病対策商品など、錦麗会会員が自社開発製品を紹介。製品のデモンストレーションを見て質問するなど、情報交換した。 -

箕輪町国際交流協会新年会

箕輪町国際交流協会は20日、協会員や日本語教室の生徒、母国語教室の子どもら70人が集まり、新年会を町文化センターで開いた。すき焼きを囲んで交流し、ゲームを楽しんで和やかな時間を過ごした。

毎年恒例で、日本の料理を味わおうと、今年はスタッフがすき焼きを準備した。参加者はすき焼き鍋を囲み、日本の味を堪能した。

ゲームは、日本語の勉強も兼ねて「ひらがなビンゴ」をした。升目に各自がひらがなを書き入れてビンゴをした。二人羽織は、子どもたちも挑戦。口紅を塗る、スカーフを巻く、ミカンをむいて食べる、ジュースを飲む、髪をとかすなど、いろいろな課題を出し、なかなか思うように出来ない様子に皆大笑いして楽しんだ。 -

伊那ファイターズ第26期生6人卒団

上伊那の中学生の硬式野球チーム「伊那ファイターズ」は21日、箕輪町の伊那プリンスホテルで、第26期生6人の卒団式を開いた。保護者や在籍団員ら約80人が集まり、卒団生を盛大に送り出した。

三澤良男監督は6人一人ひとりの名前を挙げ、ぞれぞれの努力を称え、「高校でも野球を続けて大暴れしてもらいたい」などとエールを贈った。2年生代表の山口俊君(伊那市)は「伊那ファイターズのことを忘れず、さらに上を目指す姿を私たちに見せてください」と送辞のあいさつをした。

26期生主将の伊藤剛君(同市)は「努力をする大切さを学び、何事にも負けないという自信を持つことができた。皆さんの協力があって、恵まれた環境の中で練習ができたことに感謝したい」とあいさつした。 -

げたスケートで滑走を楽しむ

箕輪町の上古田スケート場で21日、げたスケート体験会があった。町内外の子どもから年配者までが集い、げたスケートの滑走を楽しんだ。

体験会は、箕輪町郷土博物館が館内所蔵の資料を活用し、地域の民俗、歴史を知ってもらおうと初めて企画。館内にある使用可能な9足の刃を研ぐなど準備し、無料で貸し出した。

げたスケートは、げたの歯の変わりに帯鉄やかすがいを打ちつけたもの。冬の遊びとして昭和30年代ごろまで使われたという。

参加者は早速、げたスケートをはき、真田ひもで足にしっかりと固定させ、リンクに立った。

自宅からげたスケートを持参した下古田の農業丸山平治さん(67)は「40数年ぶり。滑りを安定させるには、緩んだらひもをしばり直すこと」と懐かしんだ。

初めて体験する小学生はスケートが傾き、転んでしまう人もいたが、ふだんスケートで鍛えられているためか、すいすいとリンクを滑り回った。「靴下でげたをはいたから、つま先が冷たい。だけど、楽しい」と話した。

博物館には開催前、上田市や茅野市などの年配者から、問い合わせが数件あったそうで、関心の高さをうかがわせた。来年以降の開催は今後、検討する。 -

箕輪中部小学校2年1組

箕輪町の箕輪中部小学校2年1組(36人、気賀沢千鶴子教諭)は、生活科でリンゴ学習に取り組んできた。

きっかけは1年生の時。松島の有賀徳夫さん、一治さんの果樹園にリンゴ狩りに招待してもらったことだった。「リンゴを育てたい!」。そんな思いが児童の中に生まれた。2年生になった4月、有賀さんに「リンゴの1年」について、どんな仕事があるのか、世話の仕方など話を聞いた。児童の好奇心はますます膨らみ、有賀さんの協力を得て学習が始まった。

2年1組のリンゴの木は2本。「きぼうのき」「なかよしのき」と名付け、皆で絵を描いた看板を立てた。

毎月観察に行き、観察ノートにリンゴの大きさ、色などを記録した。「いつ行くの?」と何度も尋ねるほど、観察に行く日がとても楽しみだった。摘果、葉摘みを体験し、自分のリンゴが分かるようにリンゴにシールも張った。

赤く色づき、皆で収穫したリンゴは、「すごくみつがあった」「甘くてとってもおいしい」と、満足の味だった。

次は、「リンゴの料理をしたい」と、新たな興味が生まれた。何ができるかを調べ、ジャム、アップルフリッター、アップルパイ作りに挑戦した。「アップルフリッターがおいしかった」「アヒルの形も作った」。お菓子作りも貴重な経験になった。

収穫祭やお菓子作りの材料費のため、リンゴを5個300円で販売。「おいしいリンゴを買ってください」と学校の先生に買ってもらった。

12月末の収穫祭には、学習でお世話になった有賀さんや家族を招き、リンゴサラダやアップルパイ、学級菜園で作った野菜入りのカレーでもてなした。

リンゴ学習のまとめは和菓子作り。校外学習のとき、伊那市の金丸菓子店(金丸国男店主)でリンゴを使った和菓子の新作を試食させてもらった。「自分たちも作りたい」との願いが実現し、金丸恵美子さん、早智子さんを学校に招いて、リンゴを使ったまんじゅうの作り方を教わった。

児童が作りやすいように考えたレシピで、リンゴを白あんで包み、中華まんの皮に似た種皮で包んで蒸す。「始めは難しかったけど、慣れたら楽しくなってきた」と、手を粉で真っ白にしながら作り、蒸し上がったまんじゅうに「こんなに大きくなると思わなかった」「早く食べたい」と笑顔を見せた。

「大変だったけど、楽しかった」「リンゴのことが分かった」「いろいろな仕事があってびっくりした」。リンゴ学習で多くを学んだ2年1組。国語のお話作りの学習でリンゴを主人公にして書いたり、秋の写生でリンゴの木を描いたり…。教室でもリンゴの話題が出ることが多かった。

これから1年間のまとめの作文を書き、その写しをお世話になった有賀さんに贈る予定だ。 -

【記者室】中原区民いこいの森完成

箕輪町中原区に完成した「中原区民いこいの森」。区に公園がほしい-と始まった整備事業は、町の地域総合活性化事業交付金を受け、過日のお披露目を迎えるまでに2年を費やした▼「行政は材料費だけのバックアップで、区民が総力を結集しての結果」との町長の言葉のように、区民の手で造り上げた。作業中は、近所の人が差し入れしてくれたことも。あずま屋、焼肉ハウス、ミニグラウンドがあり、整備途中から区民だけでなく近隣地区の住民も散歩やジョギングに利用。子どもたちの遊び場にもなっていた▼今後は公園の維持管理。造る以上に大変だと思うが、「中原の夢の実現に向け頑張る」と力強い言葉を聞いた。皆が憩う公園になることを期待したい。(村上裕子)

-

箕輪写友会

TMO特設ギャラリー「月の光」で写真展

箕輪町在住者を中心に写真愛好家でつくる箕輪写友会(青沼久雄会長)は23日まで、松島のTMO特設ギャラリー「月の光」で写真展を開いている。

四季を通じて撮影した自然風景の写真で、会員9人が1人2点ずつ出品した。

撮影場所は地元箕輪町をはじめ高ボッチ高原、上高地、志賀高原、王滝村など近郊が中心。自然の中を歩いて出合った一瞬の美しさ、良さを写真に収めている。

「見方を変えるとこんなにいい風景が近くにあることや、自然の良さを皆さんに再認識してほしい」と、来場を呼びかけている。

TMOのイルミネーションフェスティバルの一環で、イルミネーションコンテストに応募した町内18人のイルミネーションを、依頼を受けて撮影した写真も同時に展示している。

開催時間は午前10時縲恁゚後7時。最終日は午後5時まで。 -

小学生防火作品コンクール審査会

伊那防火管理協会は19日、伊那公民館で、伊那消防組合管内の小学生を対象とした防火作品コンクールの審査会を開いた=写真。ポスターと書道の部の各最優秀賞1点ずつを選び、ポスターは伊那東小4年の小林莉歌ちゃん、書道は同小6年の郷頭愛(まな)ちゃんの作品に決まった。

防火意識を高めるための恒例事業。ポスター、書道、作文の部へ管内の小学4縲・年生から342点の応募があった。この日は、最優秀賞のほか、小学校教諭らが審査をし、ポスター19点、書道14点の優秀賞も決めた。

ポスター、書道の部の優秀賞以上の入賞作品は、「春の火災予防運動」期間中(3月1日竏・日)、各市町村の役場や大型店などで展示。作文の部は後日、審査があり、入選作品は有線放送で発表する予定。 -

箕輪町公民館あざみ学級

ビーズのネックレス作り

箕輪町公民館の講座「あざみ学級」は18日、ビーズクラフトでネックレス作りに挑戦した。

ビーズクラフトは今回が3回目。学級の仲間の一人が趣味でビーズをやっていることから講師役になり、学生皆で楽しんでいる。第1回は指輪、第2回はブレスレットを作った。

今回は「アレンジハートネックレス」。白色を基調にした1連のネックレスで、トップの部分が花の形をつないだハート型になる。花の部分はピンクかブルーで好きな色を選んだ。

講師役の学生以外は、普段全くビーズクラフトをやっていないため、「小さいビーズを一つ刺して、中心から外に向かって刺す」というように一つ一つ手順を追って教わりながら制作。「一人では出来ないけど、教えてもらうとわかる」「やってるときも楽しいけど、出来上がったらまた楽しい」と夢中になっていた。 -

いきいき塾で正月遊び

箕輪町の75歳以上を対象にしたミニデイサービス「いきいき塾」は17日、いきいきセンターで大型かるたやお手玉などの正月遊びを楽しんだ。

小河内地域の12人がボランティアと一緒に大型かるたに挑戦した。デイサービスセンターゆとり荘の利用者が作ったかるたで、ルールは通常のかるた取りと違い、絵札を囲んでいすに座り、読み上げられた札に大きなお手玉を投げる。紅白の2チームに分かれ、それぞれ赤色と白色のお手玉を投げ、絵札を持ち上げたときに上に乗っているお手玉の数で紅白の勝敗を決める。

「変な山、腰を下ろせばマツタケが」「友達と海辺で楽しくスイカ割り」などと読み上げると、利用者は目的の絵札目掛けて次々とお手玉を投げた。お手玉が軽いため思うように絵札に届かなかったり、せっかく絵札に乗っても別のお手玉に押し出されたり。「なんで近いのに入らないの」「あれ、外に出されちゃったよ」と皆で笑いながら夢中になっていた。 -

「ながた自然公園キャンプ場」「信州かやの山荘」

今年の予約受付20日開始箕輪町のみのわ振興公社は20日から、「ながた自然公園キャンプ場」と「信州かやの山荘」の予約受付を始める。

ながた自然公園は、営業期間4月1日から11月30日まで。施設はキャビン、ツリーハウス、常設テントサイト、焼肉センター、テニスコート。

信州かやの山荘は、営業期間5月1日から10月31日まで。施設は信州かやの山荘、キャンプ場、焼肉広場。

予約受付は20日のみ、ながた自然公園管理棟。21日からは、ながた荘内みのわ振興公社(TEL79・0328)。時間は午前8時半から午後5時まで。 -

上古田保育園お楽しみ会

箕輪町の上古田保育園は16日、地域のお年寄りを招待してお楽しみ会を開き、園児がオペレッタや楽器あそびを発表した。お年寄りは、園児の愛らしい姿に目を細め、大きな拍手を送っていた。

地域の長寿者クラブのお年寄りと園児が交流するふれあい保育で、1年に4、5回開く。今回は、昨年12月の生活発表会で各クラスが発表したオペレッタなどをお年寄りに披露した。

忍者やお姫様が登場し風の術や水の術などを見せた「なかよし忍者」、シロクマやペンギン、トナカイなどの格好をした園児が太鼓やタンバリン、カスタネットなどをたたきながら踊る楽器あそび「雪まつりのマーチ」など、元気いっぱいにステージで発表した。

お年寄りは18人訪れ、「みんな上手でかわいい」「1年間でこれだけのことを覚えるなんてすごいね」と話し、ステージを下りて歩いてくる園児に「よかったよ」「上手だったよ」と声を掛けていた。 -

常会加入促進方策検討委員会初会合

箕輪町は、地域活動の基盤となる常会への加入を促進するため、加入促進方策検討委員会を設置し16日夜、松島コミュニティセンターで初会合を開いた。松島区をモデルに現状や課題を話し合い、常会加入を促進する資料作りに反映する。

町の第4次振興計画で常会未加入を課題に挙げ、より多くの住民がコミュニティ活動に参加する支援の取り組みを掲げていることから、検討委員会を設置。現在、住民登録した人に役場窓口で常会加入の理解と協力を求める文書を渡しているが、より具体的な資料作りを目指す。

各区と行政の地域づくり懇談会で、松島区で常会加入が課題に上がったこと、町内15区の中で最も大きい区で課題も多いと考えられることなどから、松島区をモデル地区にした。委員会は松島区長の推薦者、町議会の推薦者、町職員の計10人で構成。委員長は宮坂光男さん、副委員長は丸山善弘さん。

第1回は「常会活動の課題把握と整理」をテーマにワークショップをした。町の常会加入率は、常会長を通じて住民に届ける広報配布のみで算出した場合、06年4月1日現在71・3%。松島区は56・3%となっている。委員は、現状を確認しながら身近に感じている課題と原因を自由に出し合った。

課題は▼集合住宅などの一時居住者の未加入が多い▼常会には加入しないのにごみだけ出すなどメリットだけを享受している▼常会が理解されていない▼地域で転入者を受け入れる体制やPRができていない▼未加入者への災害時の対応▼人間関係や近所付き合いが希薄になっている社会背景-などが出た。

委員会は3月末までに全3回開く。第2回は常会活動の必要性やデメリットについて協議、第3回は加入促進に向けた方策を検討する。

2012/(土)