-

箕輪 中村常会で伝統の念仏講

箕輪町北小河内の中村常会に江戸時代から伝わるとされる念仏講が3日に会所で行われました。

会所には、40人ほどが集まり、無病息災を願って長さ約10メートルの大数珠を回しました。

昔は、2月8日に、最近では、2月の第1日曜に行われています。

南無阿弥陀仏と書かれた掛け軸を祭壇に飾り灯明を供えます。

太鼓と鐘の音にあわせ南無阿弥陀仏と唱え、時計と反対回りに受け渡します。

行事を仕切るのは、当屋とよばれる当番で、今年は、根橋渡さん82歳です。

根橋さんは、昔からの念仏講の言い伝えを披露。

中学生を輪の中心に招き入れ伝統を引き継ぎます。

大きな数珠が自分の前に来ると願いごとをする習わしで、この日は、10周しました。

念仏講が終わると各戸から集めた米でつくる「お護符」と呼ばれるおにぎりとすまし汁を食べ行事をしめくくりました。 -

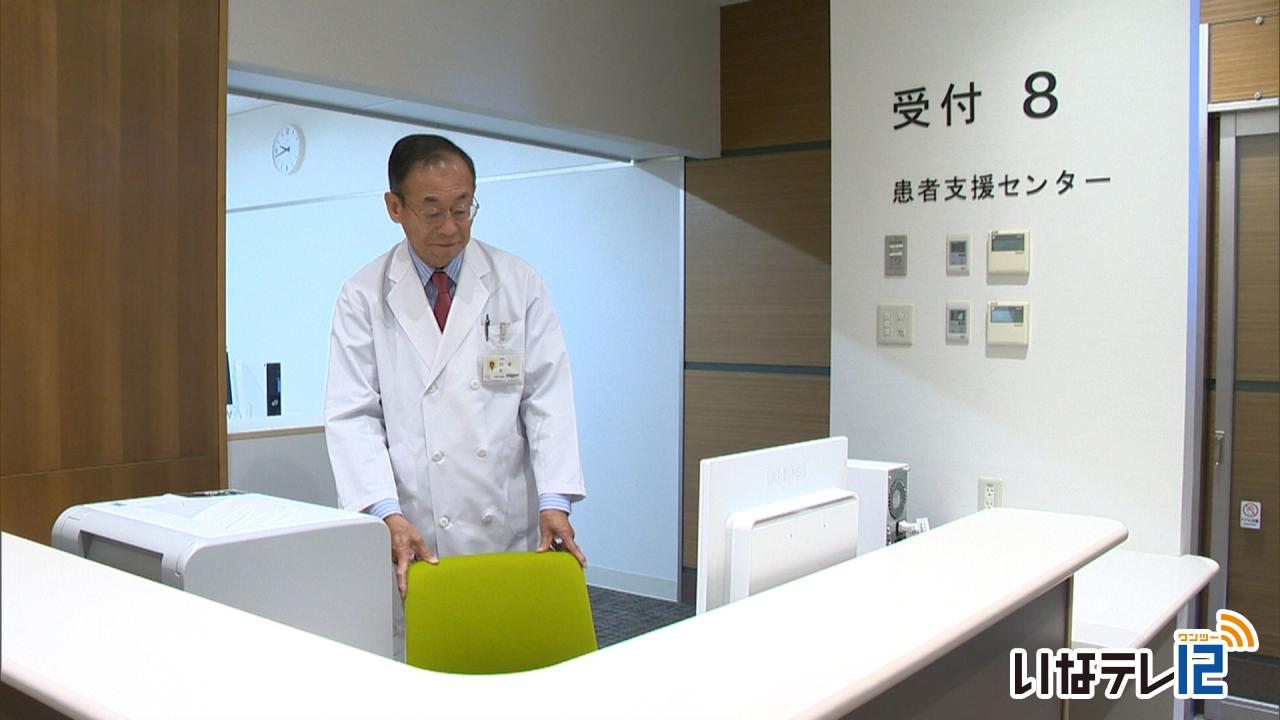

患者支援センター4日に開設

患者やその家族の療養生活を総合的にサポートする伊那中央病院の患者支援センターが4日に開設されます。

1日は伊那中央病院1階に新たに設けられた患者支援センターが報道機関に公開されました。

広さ約167平方メートルのスペースに相談室が6部屋設けられ看護師、栄養士、薬剤師、臨床心理士などそれぞれの分野で専門知識を持つスタッフが常駐します。患者支援センターでは医療福祉相談や入退院に関する支援が行われます。

患者支援センターは4日に開設され伊那中央病院では外来受診から入院、手術、退院までの一連の医療を切れ目のない体制でサポートするとしています。

-

最高気温8.7度 福寿草咲く

30日の伊那地域の最高気温は、午後1時56分に8.7度と平年に比べ4.3度高く、3月上旬並みの陽気となりました。

長野地方気象台によりますと2月1日金曜日はいったん冷え込みますが、その後は暖かい日が続くという事です。

箕輪町の福与城跡では春の訪れを告げる福寿草が顔を出し始めました。

-

箕輪町でイクメンセミナー開催

子育て中の父親を対象にした「イクメンセミナー」が、27日に、箕輪町文化センターで開かれました。

セミナーには、13家族およそ40人が参加し、「親子でサイエンス遊び」をテーマに科学の力で動くおもちゃを作りました。

棒状のアルミをらせん状と輪っかにしたものをそれぞれ作り、クルクルと回りながら落ちる手作りのおもちゃが完成しました。

他に、プラスチックの容器とストローを使ったロケットをつくり、親子で遊んでいました。

イクメンセミナーは、子育てを楽しむ意欲を持つ「イクメン」を応援しようと、町の女性活躍井戸端会議が企画したものです。

女性活躍井戸端会議のイベント部会では、「父親同士の繋がりができるようなイベントを企画していきたい」と話していました。 -

顔の見えるつながりで連携強化

上伊那で切れ目のない医療と介護・看護体制の構築を目指し、多職種連携について考える「医療・介護多職種連携ミーティング」が27日、伊那市役所で開かれました。

ミーティングには、病院関係者やケアマネジャー、市町村職員などおよそ130人が参加しました。

参加者は、聖路加国際大学の山田雅子教授の説明を聞きながら、20の班に分かれてグループワークを行いました。

最初に、班ごと医療介護や看護サービスで、地域に足りないものについて話し合いました。

参加者からは、ケアマネジャーや総合診療の医師が足りないなどの意見が出ていました。

山田さんは「持っている資源を使ってどうやりくりすれば10年後に幸せな地域になるのか。足りないものだけでなく、今の介護・看護が本当に必要なものかどうかを考えていく必要があります」と話していました。

ミーティングは、昨年度から上伊那地域で導入された、病院や介護施設などの統一の入退院時の連携ルールをより良いものにしようと、今回初めて開かれました。

上伊那地域在宅医療・介護連携推進事業研究会の北原敏久会長は「顔の見える関係づくりを進めることで、今後の連携強化につなげていきたい」と話していました。 -

今年の無事故を祈願

箕輪町交通安全祈願祭が26日町内で開かれ、関係者が交通事故撲滅を願いました。

会場には箕輪町交通安全協会や町関係者などおよそ120人が集まりました。

箕輪町安協の上島順一会長は、「交通事故が起きないよう安全意識の普及を行い、事故撲滅を図っていきたい」と誓いました。

箕輪町内では去年、死亡事故がなかったということで、町安協では「今年も死亡事故がおきないよう祈っています」と話していました。

-

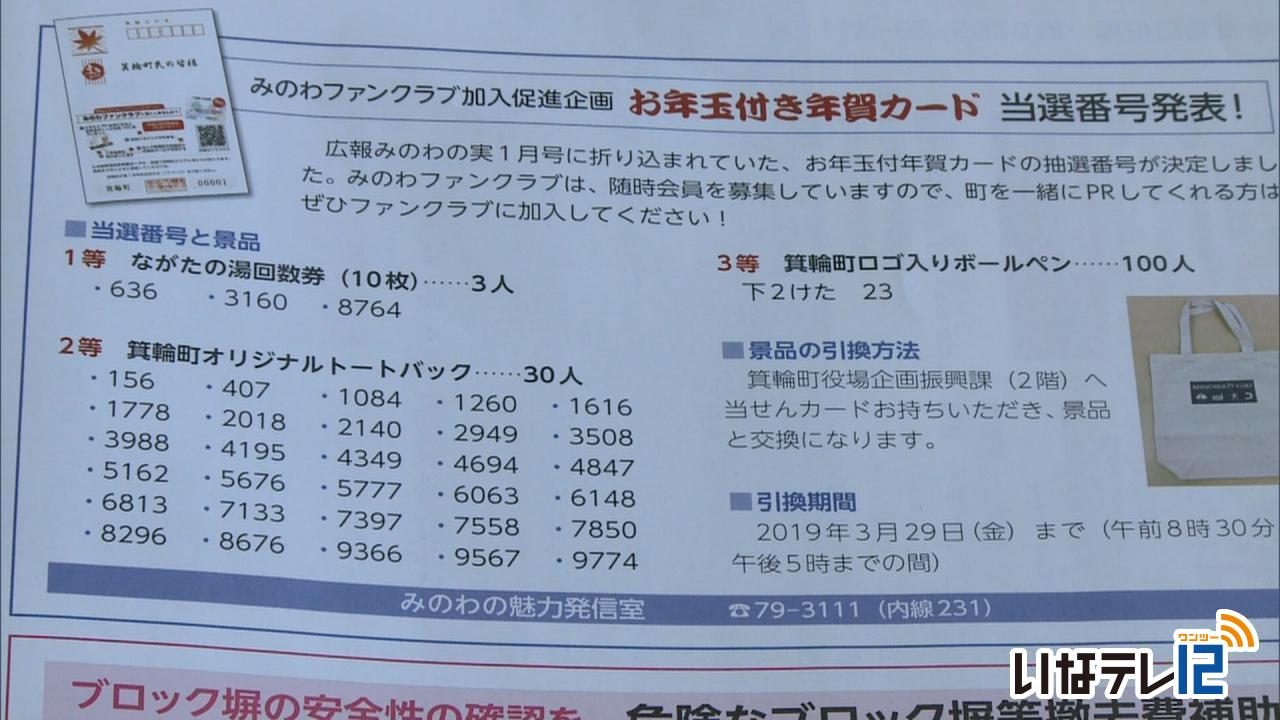

箕輪町 お年玉付き年賀カード当選者発表

箕輪町の広報誌「みのわの実」の1月号に折り込まれていた、お年玉付き年賀カードの当選番号が発表されました。

当選番号は、みのわの実の2月号に掲載されています。

お年玉付き年賀カード企画は、箕輪町をPRするみのわファンクラブへの加入を促進しようと、今回初めて行われました。

9700世帯に配布され、24日現在、新たに15人が加入しました。

当選すると1等はながたの湯回数券が3人に、2等は今回の企画で作られたオリジナルトートバックが30人に、3等は、ロゴ入りボールペンです。

オリジナルトートバックは、3種類から好きなものを選ぶことができます。当選していた場合、箕輪町役場でカードと景品を引き換えることができます。

箕輪町では、さらにファンクラブへの加入を呼びかけたいとしています。

-

無量寺で福ますの準備

箕輪町北小河内の無量寺で、2月3日の節分で使う福ますの準備が、25日に行われました。

25日は、無量寺の中川弘道住職がヒノキの一升桝に幸せを願う「福」と健康長寿を願う「寿」の文字を書きました。

福ますは、2月3日の福豆まきで年男が使います。

今年は、当日が日曜日のため例年より10個ほど多い70個を用意しました。

中川住職は、「一筆ひと筆心を込めて書いたので、当日は多くの人に足を運んでもらいたいです」と話していました。

当日は、午後3時から護摩祈祷会が、午後4時から福豆まきが行われます。

豆まきでは、福だるまなどが当たる引換券も合わせて投げられることになっています。 -

箕輪町の観光PR動画 完成

箕輪町観光協会は、町内の風景を撮影した観光プロモーションビデオを作成しました。

春から秋までの風景をとらえた6パターンがあり、動画サイトに今日からアップしているほか、イベントなどで活用していきます。

公開されている動画は、春は箕輪天竜公園や権現桜など桜の名所、夏は新緑の町の風景や手筒花火、秋は赤そばを取り上げています。

映像はドローンも活用して撮影しています。

動画は、基本となる3分、短編の1分のほか、長編の9分など6パターンあります。

24日は、箕輪町の定例記者懇談会が町役場で開かれ、動画の視聴が行われました。

箕輪町が、観光を全面に押し出したプロモーションビデオを制作するのは今回が初めてで事業費は40万円ほどとなっています。

-

箕輪町長 合唱ダブル日本一快挙に喜ぶ

箕輪町の箕輪中部小学校と箕輪中学校がこども音楽コンクールの全国審査でともに最高賞の文部科学大臣賞を受賞したことについて、白鳥政徳町長は、「快挙でありがんばってくれた子どもたちにエールを送りたい」と話しました。

24日、箕輪町役場で開かれた定例記者懇談会で白鳥町長はこのように話しました。

箕輪町では、来週にも庁舎に懸垂幕を掲げて快挙を祝います。

また、できれば保護者などを招き発表会を開きたいとしています。

-

北小河内漆戸常会 大文字下ろし

箕輪町北小河内漆戸常会でも19日大文字が下ろされました。

午前8時に地域住民およそ40人が区内の辻に集まり、柱を下ろしました。

漆戸集会所まで柱を運びます。

飾りつけられた松や榊、花飾りを取り外しました。

花飾りは無病息災の厄除けとされていて、住民は気に入ったものを手に取っていました。

漆戸常会の大文字は、今から260年前に天竜川が氾濫したことから、災害がなくなることを祈って始まったとされていて、箕輪町の無形民俗文化財に指定されています。

花飾りは1戸3本ずつ持ち帰り、一年間玄関に飾られます。

-

箕輪町 大出上村(わでむら)大文字倒し

箕輪町の無形民俗文化財に指定されている大出上村の大文字倒しが、20日に行われました。

午前6時、道祖神のある三ツ辻に建てられた柱付近に、地域住民が集まりました。

縄で引っ張りながら、柱を倒していきました。

大文字は今月13日から20日まで1週間建てられていました。

大出上村の大文字は、江戸時代後期、1816年頃に始まったとされています。

柱には、松や竹、巾着などが飾り付けられています。

最上部には、国家安全、五穀豊穣などと書かれた宝箱のほか、太陽を意味する赤い板が取り付けられています。

柱が倒されると、住民らが集まり、厄除けとして1年間飾る、竹や巾着を持ち帰っていました。

上村では、地域を流れる用水路が天竜川と反対の南から北へ流れていて、大文字は疫病除けや火伏のほか、家内安全・五穀豊穣を願う小正月の伝統行事として続けられています。

-

箕輪中部小と箕輪中 合唱で共に日本一

箕輪町の箕輪中部小学校合唱団と箕輪中学校合唱部は、全国から4万2,000人が参加した「こども音楽コンクール」の全国審査で、最高賞の文部科学大臣賞を受賞しました。

21日は、地方大会の収録音源を使った審査が東京都で行われ、箕輪中部小、箕輪中が揃って文部科学大臣賞を受賞しました。

日本一の吉報に沸いた中部小の子ども達は、放課後次の演奏会に向け練習をしていました。

中部小合唱団には、4年生から6年生までの41人が所属しています。

コンクールでは、顧問の唐澤流美子教諭の夫で音楽家の唐澤史比古さんが作詞・作曲した「ウラ・ニモロ 心の住処」を歌いました。

小学生合唱部門の全国404校の中から最高賞に選ばれました。 -

みのわ芸文協の新春連句会

五七五七七の句を違う読み手が次々に紡いで作品を完成させる「連句」の体験会が、20日箕輪町の松島コミュニティセンターで開かれました。

連句会には、箕輪町を中心に45人ほどが参加しました。

これは、みのわ芸術文化協会が、日本古来の芸能文化に親しんでもらい、世代間交流につなげようと今回初めて開きました。

初めに、一部文字が抜けた句の内容を考え、俳句の感覚をつかみました。

連句会には、伊那西高校の文芸クラブの生徒がサポートに入り、子どもたちにアドバイスを送っていました。

参加者はグループに分かれて、伊那西高校の生徒が考えた初めの句から次の句を考えていました。

読み手が変わることで、当初にはなかった発想やストーリーが生まれていくところが面白いということです。

コーディネーターを務めた唐澤 史比古さんは、「昔の日本人が発明した連句というゲームのおもしろさ、奥深さを感じてほしい」と話していました。

-

箕輪中部小・箕輪中合唱で日本一

箕輪町の箕輪中部小学校合唱団と、箕輪中学校合唱部は、20日東京で開かれた子ども音楽コンクールの合唱部門で、ともに最高賞となる文部科学大臣賞を受賞しました。

このニュースについては後日詳しくお伝えします。

-

箕輪町で若者対象の料理教室

箕輪町公民館の若者対象の料理講座「プロに学ぶ料理」が、19日町保健センターで行われました。

講座には上伊那在住の10代から40代までの男女16人が参加しました。

指導したのは町内の洋食店「クアトロ・フォリオ」のオーナーシェフ大内学さんです。

作ったのは、パスタ・ガーリックトースト・サラダの3品です。

野菜やベーコンなどを炒め、そこにトマトソースや鳥ガラスープを入れてパスタソースを作りました。

大内さんは「パスタソースのにんにくをみじん切りにするときは火の通りが均一になるよう大きさを揃え、絶対に焦がさないようにしましょう」とコツを紹介していました。

箕輪町公民館は、昨年度から、若い世代の交流のきっかけにしてもらおうとこうした若者対象の講座を開いています。

この講座は、2月23日と3月9日にも開かれる予定で、まだ定員に空きがあるということです。

-

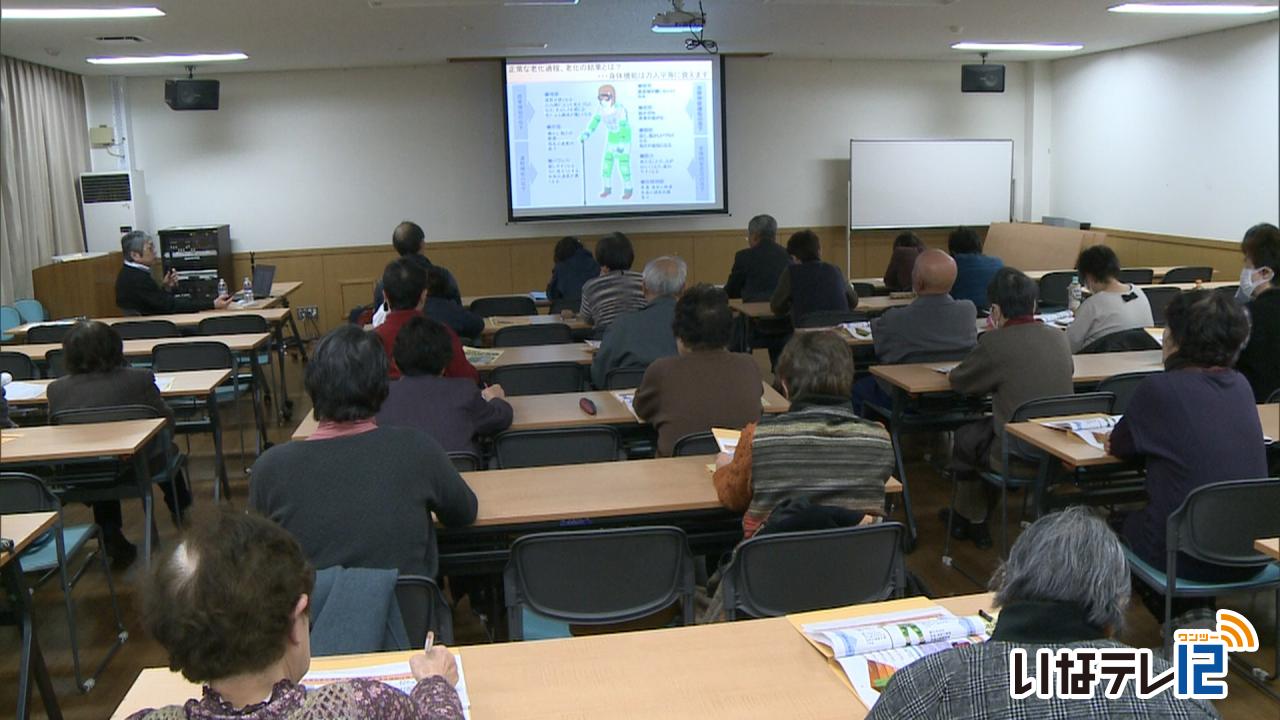

箕輪町で認知症教室

認知症に対する正しい知識や接し方について学ぶ教室が17日箕輪町の地域交流センターで開かれました。

教室には定員を超える44人が参加し、伊那神経科病院の高橋丈夫院長の話を聞きました。

高橋さんは「認知症の初期症状として、物忘れや物事への関心が無くなったり、外出をしなくなたりなど、うつ病と勘違いする事が多い」と話し「早めにかかりつけの病院に相談する事が大切だ」と話していました。

また認知症の人に対し「何もさせないのは悪化させるだけ。役割を与え達成する喜びを感じてもらう事で進行を遅らせる事に繋がる」と話していました。

教室は、箕輪町が認知症に対する理解を深めてもらおうと初めて開いたものです。

今年度あと2回開かれる予定で生活支援や治療薬についても学ぶ予定です。

-

箕輪南小学校全校児童で百人一首

箕輪町の箕輪南小学校伝統の全校児童が参加する百人一首大会が、17日、開かれました。

全校児童が対戦相手と向かい合って並びます。

5色の百人一首を使い、1色20枚ずつで対戦します。

去年の成績や実力をもとにならび順が決まっており、11回の対戦の勝敗で順序を入れ替えていきます。

教師たちが読み手を務めます。

箕輪南小学校では、伝統的に百人一首を学んでいますが、今年度は授業では特別に練習などは行いませんでした。

子どもたちがそれぞれに、自宅で勉強して実力をつけてきたということです。

会場向かって左側が上級者たちが並ぶ列です。

そして、最前列が優勝争いを行う対戦席です。

次々に勝者が入れ替わる混戦となりました。

今年優勝したのは、3年生の毛利 優衣菜さんでした。

箕輪南小学校では、この取り組みを機に百人一首の内容や背景にも興味を持ってほしいと話していました。

-

地区の平穏無事願い獅子舞披露

箕輪町の無形民俗文化財に指定されている中曽根の獅子舞が13日地区の公民館前などで披露されました。

中曽根の獅子舞は伊那市西箕輪羽広に伝わる羽広の獅子舞の影響を受け始まったとされています。

中曽根獅子舞保存会が毎年小正月に区民の無病息災や平穏無事を願い地区内で舞いを披露しています。

保存会のメンバーは笛や太鼓に合わせて肇国の舞や剣の舞など

5つの舞を披露していました。

保存会の内堀安美会長は「獅子舞を子どもたちにも伝え、先祖代々続けてきたものを絶やさないようにしたい。」と話していました。

-

大出上村で大文字建て

箕輪町大出上村で13日正午に町の無形民俗文化財に指定されている大文字建てが行われました。

長さは10メートルほどで国家安全、五穀豊穣と書かれた宝箱のほか住民手づくりの巾着などが飾りつけられていました。

上村の大文字は200年ほど前、火事が続いたり疫病が流行ったことから火伏と疫病除けを願い始まったとされています。

上村の住民は「みなが健康で災害がない穏やかな年になってほしい。」と話していました。

大文字は20日に下ろされ飾りものは地区内の各家庭に配られて

1年間の厄除けとされます。 -

北小河内漆戸常会で大文字建て

箕輪町北小河内漆戸常会に伝わる小正月の伝統行事、大文字建てが13日行われ住民が地区内の安泰や五穀豊穣を願いました。

朝8時に漆戸常会の住民が集まり地区内の辻に長さ10メートルほどの大文字を建てました。

手づくりの花飾りや松のほか一番上の部分には太陽を表す飾りが付けられています。

この行事は260年ほど前に天竜川の水害に悩まされていた住民がその氾濫を鎮めるために始めたとされていて町の無形民俗文化財に指定されています。

大文字は1週間建てられ20日に下ろされます。

飾りは縁起物として下ろしたときに住民が各家庭に持ち帰るということです。 -

御筒粥の神事 世の中は七分一厘

今年の世の中や作物の作況を占う御筒粥の神事が12日箕輪町の

箕輪南宮神社で行われました。

今年の世の中は七分一厘で去年を二厘上回りました。

御筒粥の神事は今年1年の世の中や農作物の出来、気候の37の項目を占うものです。

占う項目と同じ数の37本のヨシの束を米を入れた釜で2時間ほど煮た後神前に捧げます。

ヨシの筒に入った粥の量で吉凶を占うもので世の中は去年より二厘上がり七分一厘となりました。

農作物のうち大麦、茄子、玉葱、梨が極上で気候は夏が上々、秋が上などとなっています。

-

箕輪南宮神社に山車飾りを奉納

箕輪町木下の箕輪南宮神社の初祭りが13日から始まり木下山車飾保存会が伝統の山車飾りを奉納しました。

神社境内などに歴史上の出来事などをテーマにした6つの舞台が展示されました。

「赤穂浪士の討ち入り」は吉良上野介の家来で吉良にその人ありといわれた強者、清水一学を主人公とし赤穂浪士との戦いの場面を再現しています。

「京都五条大橋の牛若丸と弁慶」は牛若丸が投げた扇子が弁慶の

頭に当たった様子を表しています。

ほかには人さらいにあった子どもを探しに出た母親が子どもが死んだと聞かされる「隅田川」や地元小学生のスマイル山車クラブによる「かぐや姫」、また今年の干支にちなんだ「イノシシの親子」が展示されています。

山車飾りは明治時代から約120年続くとされている町の無形民俗文化財です。

保存会の会員28人が去年11月から歴史の資料を参考に制作に取り組んできました。

箕輪南宮神社の初祭りは13日が本祭りで山車は13日まで飾られます -

上古田スケート場 オープン

箕輪町の天然リンク、上古田スケート場が12日オープンしました。

12日は午前7時にオープンし、子どもたちが氷の感触を楽しんでいました。

転ばないよう氷の上をゆっくり歩いたり、椅子につかまりながら滑る姿もありました。

中には天然リンクは初めてだという母親の実家に帰省中の沖縄から来た子どももいました。

リンクは1周およそ150メートルで、氷の厚さは10センチほど。

北側は十分な厚さにならなかったため現在は開放していません。

上古田スケート場は昭和62年にオープンしました。

今期は伊那市の伊那西スケート場が営業しないため、町教育委員会によると自治体が管理する天然リンクでは上伊那唯一だということです。

上古田スケート場の一般開放は、27日までの土日祝日で、時間は午前7時から午前10時までです。

入場無料で、スケート靴の貸し出しも無料となっています。

-

上古田スケート場 あすオープン

上伊那に残る数少ない天然リンク「上古田スケート場」では12日のオープンに向け準備が進んでいます。

11日は、町の職員やスケート場を管理する地域の人達が雪をかきコースを作っていました。

標高890メートルにある上古田スケート場は、昨年12月中旬にグラウンドに水を引き入れました。

当初は7日にオープンする予定でしたが例年に比べ暖かい日が続き、氷が張りませんでした。

ここ数日の寒さもあり、十分な厚さになったという事です。

リンクの北側は、まだ氷が薄いため当分の間は、南側から出入りするようになるという事です。

上古田スケート場の今季の営業は12日から27日までの予定です。

一般開放は土日祝日の午前7時から10時までで、入場料・スケート靴の貸し出しは無料です。

(問合せ 電話:79-0152)

-

児童がまゆ玉づくり

箕輪町の箕輪東小学校の児童は11日地域のお年寄りと一緒にまゆ玉づくりをしました。

11日は学校の近くに住むお年寄り12人が箕輪東小学校の1・2年生と一緒に作りました。

米粉にお湯と砂糖を混ぜてよくこね、茹でた後にまゆの形にしていきました。

まゆ玉は、養蚕の豊作や五穀豊穣を祈る小正月の伝統行事です

箕輪東小では、地域の伝統文化を子供たちに伝えていこうと、小正月に合わせ、まゆ玉をつくっています。

最後に木の枝の芽の部分につけていきました。

-

漆戸常会 大文字へ花飾りづくり

箕輪町北小河内の漆戸常会は、13日に行う小正月の伝統行事「大文字(だいもんじ)」建てに向け、柱にとり付ける花飾りを昨夜つくりました。

10日は漆戸集会所に住民およそ30人が集まり飾りづくりをしました。

女性と子どもたちが担当するのは飾り付ける花づくりです。

大中小3種類の大きさの色紙を小さく折ってから、はさみで切ります。

男性たちは、花を束ねるこよりを作り3枚をまとめて花の形にしていきます。

ベテランの一人坂井國明さん76歳は寒い時期に行う大文字は、雪が降り大変な時もあったと振り返ります。

細く切り込みを入れた和紙を竹にまきつけながら花を3つつければ花飾りの完成です。

漆戸常会の大文字は、町無形民俗文化財に指定されている小正月の伝統行事です。

270年前に始まり、1年の安泰を願って行われています。

大文字は、13日午前8時から、集落の四辻に建てられます。

-

大槻さんスピードスケート全国へ

箕輪町中原在住で、東海大学付属諏訪高校3年の大槻陸さんは、22日から福島県で開かれる全国高校総体スピードスケートに出場します。

9日に大槻さんが箕輪町役場を訪れ、白鳥政徳町長に出場の報告をしました。

大槻さんは、現在東海大諏訪高校の3年生です。

去年12月に長野市で開かれた第63回県高校総体スピードスケート男子1万メートルでは、14分12秒84で優勝。5,000メートルでも2位になりました。

去年4月からは、自宅から茅野市にある高校まで片道38キロを自転車で通い、脚力を鍛えたということです。

白鳥町長は「高校の集大成の大会になると思うので上位入賞を目指して頑張ってください」と激励しました。

大槻さんが出場する全国高校総体は、22日から福島県で開かれます。

-

マイクロロボコン受賞報告

去年埼玉県で開かれたマイクロロボコン高校生大会で優勝と準優勝をした箕輪進修高校の生徒2人が8日、白鳥政徳箕輪町長に受賞報告をしました。

大会には、箕輪進修高校のロボット部の生徒4人がエントリーしました。

このうち3年で東部中出身の伊藤佑さんが優勝、2年で飯島中出身の堀内俊貴さんが準優勝を果たしました。

大会には全国の工業高校を中心に18校から130人が出場しました。

2人が出場した競技は、1インチ以下のサイコロ状ロボットを白い線の上を走らせ1周の周回走行時間を競うものです。

8日は、2人が実演をし、ロボットの仕組みなどについて白鳥町長に説明をしました。

大会は、日本工業大学が主催し2007年から毎年開かれています。

-

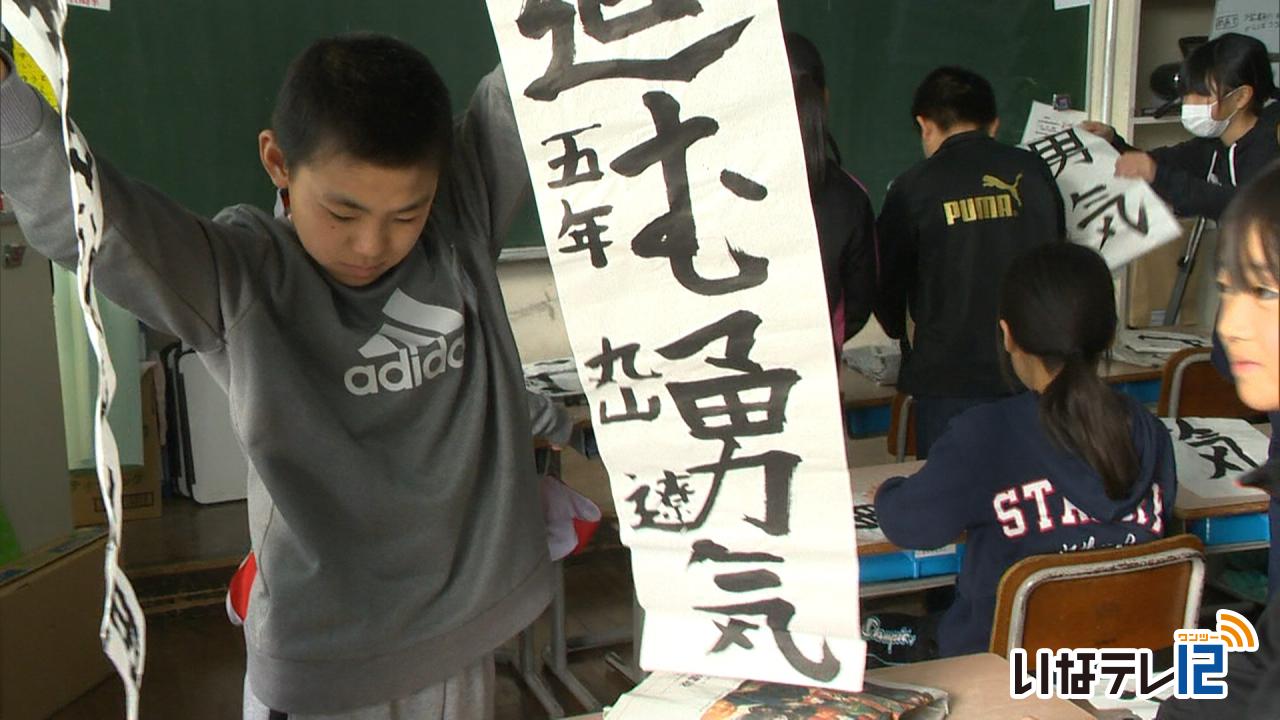

小中学校で3学期がスタート

冬休みが終わり、上伊那各地の小中学校では、8日から3学期が始まりました。

箕輪町の箕輪東小学校でも、この日3学期がスタートしました。

5年生の教室では、冬休みの宿題になっていた書き初めを、お互いに見せ合っていました。

題材は「進む勇気」です。

新年最初の授業では「進む勇気」にちなんで、児童らが「今年勇気を出して頑張りたいこと」を、隣の席の友達に伝えていました。

ある男子児童は「ドッジボールでいつもボールが取れないので、勇気を出してたくさん取りたい」、ある女子児童は「いつも積極的に意見が言えないので、今年は勇気を出して積極的に意見を言いたい」と話していました。

始業式で田原克彦校長は「あっという間に過ぎてしまうのが3学期です。健康管理に気をつけて、一日一日を大切に過ごしてください」と呼びかけていました。

箕輪東小学校の3学期は卒業式までの47日間となっています。

262/(木)