-

箕輪町公民館大学・学級 合同開講式

箕輪町公民館の大学・学級の合同開講式が文化センターで15日行われました。

開講式には、今年度5つの大学や学級を受講する20代から90代までの100人が出席しました。

今年度の受講生は、18歳以上の人が対象のふきはら大学に20人、ふきはら大学院に29人、大学院を修了した人が受講できるけやき学級に20人、成人男性が対象のおやじ学級に25人、成人女性が対象のなでしこ学級に26人となっています。

箕輪町公民館の市川英明館長は「これまでの経験や技術を活かし、楽しみながら学んで下さい」と激励しました。

受講者を代表してふきはら大学院3年の日向聖一さんは「人との出会いや交流を大切に、あらゆることにチャレンジしていきましょう」と挨拶しました。

大学・学級では、月に1回それぞれの講座が開かれ、歴史や文化、芸術など受講生が考えたメニューを行っていくということです。

-

田楽座10月に60周年記念企画

今年60周年を迎える伊那市富県を拠点に活動しているまつり芸能集団「田楽座」は10月に60年周年記念イベントを行います

22日は田楽座の中山洋介代表ら3人が市役所を訪れ、白鳥孝市長にイベントについて報告しました。

田楽座は1964年10月に旗揚げ公演を開催し、今年で60周年を迎えます。

60周年を記念して田楽座では記念イベント「感謝カンレキあめあられ」を10月26日と27日に田楽座稽古場と伊那文化会館で開きます。

27日に伊那文化会館で開かれる公演は入場無料で、全国各地から募った100人による田楽座オリジナルの太鼓曲の演奏などが行われます。

田楽座60周年記念イベント「感謝カンレキあめあられ」は10月26日、27日に開かれます。

入場の申し込みは6月30日(日)から開始する予定です。

-

台湾の高校生と高遠高校の生徒が交流

伊那市高遠町の高遠高校の生徒は、日本を訪れている台湾の台中市立西苑高級中学の生徒と21日に交流しました。

この日は日本の高校にあたる台中市立西苑高級中学の生徒19人が教育旅行の一環で高遠高校を訪れました。

歓迎セレモニーでは、高遠高校の生徒が部活紹介を行いました。

弓道部は、体育館で弓を引きました。

台湾の生徒は、写真を撮りながら見ていました。

書道部は書道パフォーマンスを行い、ようこそ高遠へという意味の漢字を書きました。

台湾の生徒は、自身の学校を紹介しました。

その後、高遠閣に移動して班ごと交流しながら昼食をとりました。

互いにスマートフォンを使いながらコミュニケーションをとっていました。

また、書道による交流もありました。

長野県では、国際交流の推進や交流人口の増加を目的に、海外からの教育旅行の受け入れを積極的に行っています。

今月は海外から県内に10校約200人が訪れています。

台湾の生徒たちはきょう伊那市内にホームステイし、関東地方を観光して25日に帰国すると言うことです。

-

伊那市教育委員会 福與雅寿教育長に辞令交付

任期満了に伴い新たに伊那市の教育長に任命された福與雅寿さんへの辞令交付が20日に、市役所で行われました。

20日は、教育長と行政委員の辞令交付式が行われ、白鳥孝市長から福與さんに任命通知書が手渡されました。

福與さんは、荒井の65歳で、県内の小中学校で教諭として勤務し、箕輪町の箕輪中部小学校校長などを歴任しました。

今年3月までは、伊那市教育委員会学校教育課指導主事を務めました。

白鳥市長は、「教育は伊那市の最も重要な柱の一つです。豊富な経験と知識を活かして取り組んで欲しい」と訓示しました。

任期は、令和9年5月16日までの3年間となっています。 -

上農生が春日公園噴水跡地を整備

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、伊那市の春日公園 噴水跡地を3年計画でリニューアルする取り組みを行っています。

20日は今年度最初の実習が行われました。

20日は上農高校のコミュニティデザイン科里山コース3年の19人が実習を行いました。

建設業の人材確保につなげようと令和4年度から3年計画で上農高校が整備を行うものです。

生徒は長野県建設業協会伊那支部青年部から指導をうけながらブロックを敷き詰めていきました。

この場所には、1989年に噴水が整備されましたが、コスト削減のため運用を停止し30年以上使われていませんでした。

上農高校ではこれまでに370平方メートルを整備していて、3年目の今年度は、東側の180平方メートルを仕上げます。

実習は、全5回を予定しています。

-

「地域と連携する農学部」

信州大学農学部創立80周年記念プレイベント「地域と連携する農学部」が18日、伊那市の産学官連携拠点施設inadani seesで開かれ名誉教授など4人が研究の成果を発表しました。

プレイベントは信州大学農学部同窓会が開いたもので、名誉教授の辻井弘忠同窓会長など4人が研究の成果を発表しました。

このうち井上直人名誉教授は「高遠そばとの関り」をテーマに話をしました。

井上名誉教授は「高遠には良い在来そばがあったが太平洋戦争中に収量が多いものに品種改良されてしまった。しかし10年ほど前から復活の活動が始まった。農家やそば屋さんなどいろんな方が関与して盛り上がっていることがうまくいっている理由だと思う。」と話していました。

プレイベントには同窓生など約70人が集まり話を聞きました。

信州大学農学部は1945年昭和20年に長野県立農林専門学校として開校し来年創立80周年を迎えます。

信州大学農学部創立80周年記念プレイベント「地域と連携する農学部」の模様は来月15日にご覧のチャンネルで放送します。

-

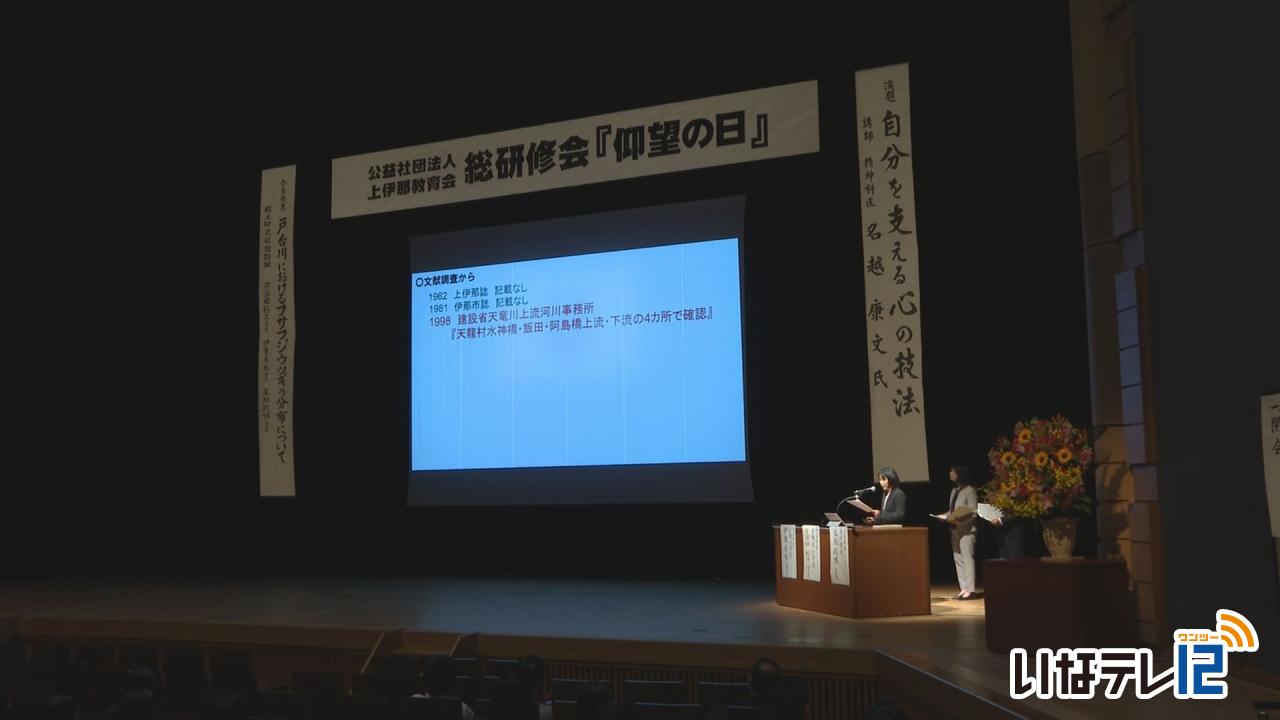

上伊那教育会 仰望の日

上伊那の教職員でつくる公益財団法人上伊那教育会の研修会「仰望の日」が伊那市の伊那文化会館で17日に開かれました。

仰望の日は教職員の知識を深めることを目的に毎年開かれています。

会長で箕輪中学校の校長の赤羽隆さんは「子どもの主体的な学びのために教師としての人間性や専門性を高めていきましょう」と話していました。

会員発表では赤穂東小学校の教員など3人が伊那市長谷の戸台川周辺のフサフジウツギの分布をについて発表しました。

フサフジウツギは明治時代に園芸用に中国から持ち込まれたとされていますが、在来種だという説もある植物だということです。

今回の調査は1998年の資料を基に同じ場所で行いました。

発表した3人は花の色などから外来種と仮説を立て、今後も引き続き調査をしていくということです。

-

伊那北高校で生徒企画の防災訓練

伊那市の伊那北高校は、生徒が企画した防災訓練を16日に初めて行いました。

体育館では、3年生の生徒が日本赤十字社長野県支部の救急指導員から心肺蘇生法を教わりました。

指導員は「心肺が停止して3分から5分で脳の細胞が壊れ始める。救急車が到着するまで協力して蘇生を続けることが大切だ」と説明していました。

生徒は2人一組になり訓練用の人形を使い胸骨圧迫を行っていました。

訓練では最初に地震が発生したことを想定し、全校生徒が体育館まで避難しました。

例年は避難訓練だけでしたが、今回は探究の時間で防災について学んだ3年の下出勘助さんが、助ける立場についても体験してもらおうと企画しました。

2年生は教室で3年の矢澤秀成さんが開発した避難所生活を疑似体験するボードゲームを行いました。

米や懐中電灯、毛布などのアイテムカードを使いながら、すごろく形式で知識をつけていました。

伊那北高校では毎年防災訓練を行っていますが、生徒が企画したのは今年が初めてだということです。

-

高遠町出身の洋画家 伊藤三千人さん油絵展

伊那市高遠町出身の洋画家 伊藤三千人さんの油絵展が、ベルシャイン伊那店で開かれています。

会場には、伊藤さんの油絵およそ40点が展示されています。

伊藤さんは91歳で高遠町勝間出身の洋画家です。

一水会の元委員で現在は神奈川県で暮らしています。

高遠高校在学中には画家の中川紀元から指導を受けました。

今回は、これまでに描いた伊那谷の風景を中心に展示しています。

こちらは伊那市長谷の巫女淵の紅葉を描いた作品です。

伊藤三千人さんの油絵展は21日(火)までベルシャイン伊那店で開かれています。

展示されている作品は購入することができます。

-

池上秀畝を語るトークイベント

伊那市高遠町出身の日本画家、池上秀畝の生誕150年の企画展を行う施設の学芸員によるトークイベントが、伊那文化会館で4日に行われました。

この日は、伊那市創造館、高遠町歴史博物館、信州高遠美術館、伊那文化会館、長野県立美術館、東京都の練馬区立美術館の学芸員6人が、展示を通して再発見・再認識したことを話しました。

その中で、スケッチや作品が膨大にのこされていることから、「秀畝は本当に絵が好きだった」という共通認識の上で、「常に新しい手法に挑戦し、晩年まで制作に励んでいた」と話していました。

また、幼少期を伊那で過ごした書家で画家の中村不折について、「2人の合作があるが、いつから仲が良かったのかは未だにわかっていない」「今後交流について研究が進むのではないか」と話していました。

池上秀畝の生誕150年を記念した企画展は、2月から県内外の施設で順次開かれていて、その関連イベントとして、トークイベントが行われました。

会場にはおよそ50人が訪れ、学芸員の話に耳を傾けていました。

-

伊那市新教育長に福與雅寿さん

伊那市議会臨時会が14日市役所で開かれ、新しい教育長に荒井の福與雅寿さんを任命する議案が全会一致で同意されました。

福與さんは、伊那市荒井の65歳です。

東京学芸大学卒業後、長野県内の小中学校の教諭として勤務し、箕輪町の箕輪中部小学校校長などを務めました。

今年3月までは伊那市教育委員会学校教育課指導主事を務めました。

福與さんは「子どもや住民に学ぶことの楽しさを十分知ってもらえるよう力を尽くしたい」と話していました。

福與さんの任期は17日から3年間です。

新教育長の任命は、現在の笠原千俊教育長の任期満了に伴うものです。

市議会臨時会は、今年度一般会計補正予算案など13議案を原案通り可決し、閉会しました。

-

箕輪北小アナウンスレッスン

箕輪町の箕輪北小学校放送委員会の児童は、伊那ケーブルテレビのアナウンサーから、聞き取りやすい放送になるためのアナウンスレッスンを2日に受けました。

講師は、伊那ケーブルテレビのスタッフが務めました。

児童たちは遠くの人に声を届ける練習や、早口言葉に挑戦していました。

箕輪北小の放送委員会は、朝や給食の時間に全校児童に向けて放送を行なっています。

聞きやすい放送にするにはどうすればいいかと考え、今回初めてアナウンスレッスンが開かれました。

スタッフは「相手に声を届けることが大事です。言葉と言葉の間を意識してしゃべりましょう」と指導していました。

この日は放送委員会の25人が指導を受けました。

指導を受けた児童は、早速帰りの放送をしていました。

-

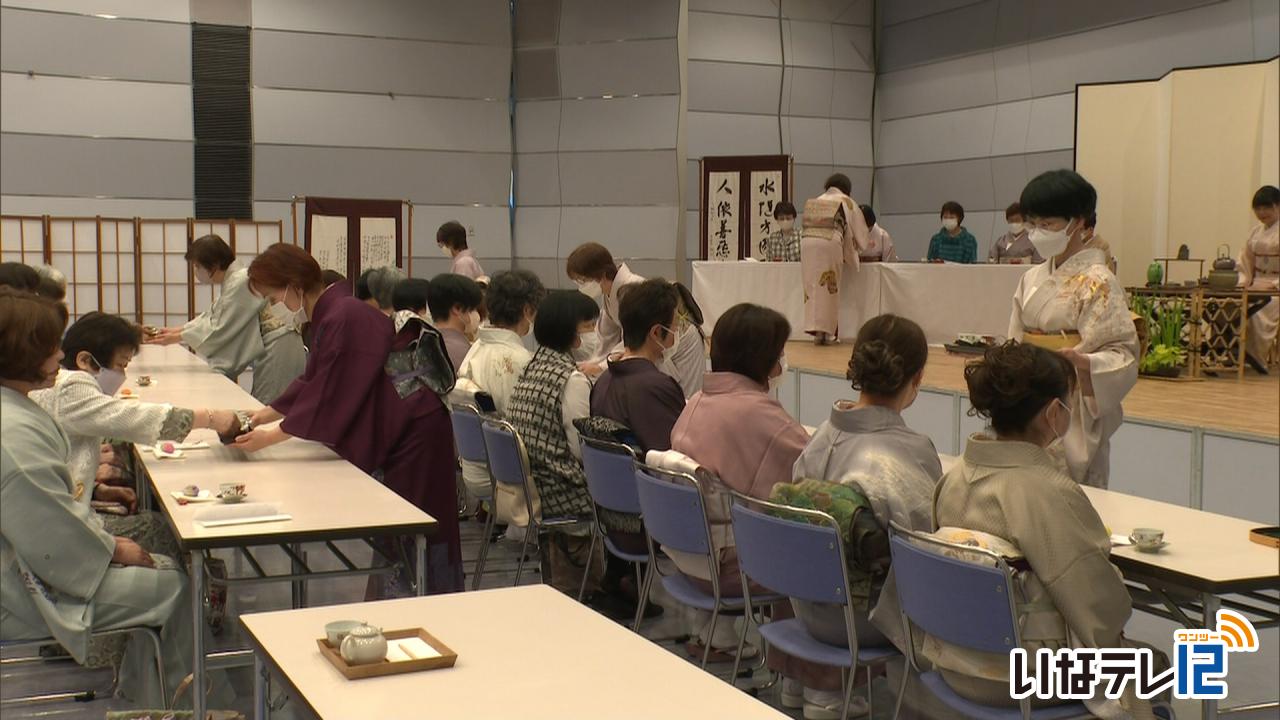

煎茶道方円流長野支部 茶会

煎茶道方円流長野支部の茶会が、伊那市の伊那文化会館で12日に開かれました。

会場は、煎茶席と玉露席に分けられ、会員がお点前を披露しました。

玉露席では、伊那市がバラを通したまちづくりを行っていることにちなんで、バラをデザインした和菓子が用意されていました。

茶会は、今年、伊那市での開催を含め3回開きます。

その他、年20回ほど、県内各地のイベントに協力し茶席を設ける活動をしているということです。

茶会には250人ほどが訪れたということです。

なお、方円流長野支部は、1976年、昭和51年に発足し、来年50周年を迎えます。

-

伊那新校 工事スケジュール再検討などを知事に要望

上伊那広域連合などは、伊那北高校と伊那弥生ケ丘高校が再編統合する伊那新校について、開校から2年間校舎の建設が遅れるとするスケジュールの再検討などについてを阿部守一長野県知事に9日要望し、阿部知事は「地域の理解を得られる形で対応したい」と回答しました。

9日は、上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長や上伊那市町村教育委員会連絡協議会の北原秀樹会長、伊那商工会議所の唐木和世会頭らが長野県庁を訪れ、阿部知事に要望書を手渡しました。

要望事項は「開校に向けたスケジュールおよび工事などの再検討について」と「新たな学びの早急な検討について」の2点です。

3月の懇話会で示された長野県教育委員会の方針では、伊那新校は2028年4月の開校を予定していますが、新校舎の完成は開校2年後の2029年度末としていて、工事期間中は、伊那弥生ケ丘高校に仮校舎を建設し授業を受けるとしています。

上伊那広域連合などは、「開校と校舎の使用開始時期が年単位で異なることは通常想定しないことであり、生徒に対しても悪影響が生じかねない。開校と同時の新校舎供用開始を基本に再検討するとともに、工事期間中の学びの在り方を充分に検討してほしい」と要望しています。

阿部知事は「高校再編は地域の皆さんの理解を得られないまま進めるつもりは全くありません。開校スケジュールは理解を得られるようにご意見を踏まえて対応していきたい」と話していました。

また9日は長野県教育委員会の武田育夫教育長にも要望書が手渡されました。

武田教育長は「伊那新校のスケジュールについては地元の方と相談しながら工事期間を再検討している。このことについては次回の懇話会で発表したい」と話していました。

このほか新校の学びの内容の早急な検討についても意見が交わされ、保護者や子どもたちへの情報発信の必要性が確認されました。

なお、次回の伊那新校再編実施計画懇話会の日程は未定となっています。

-

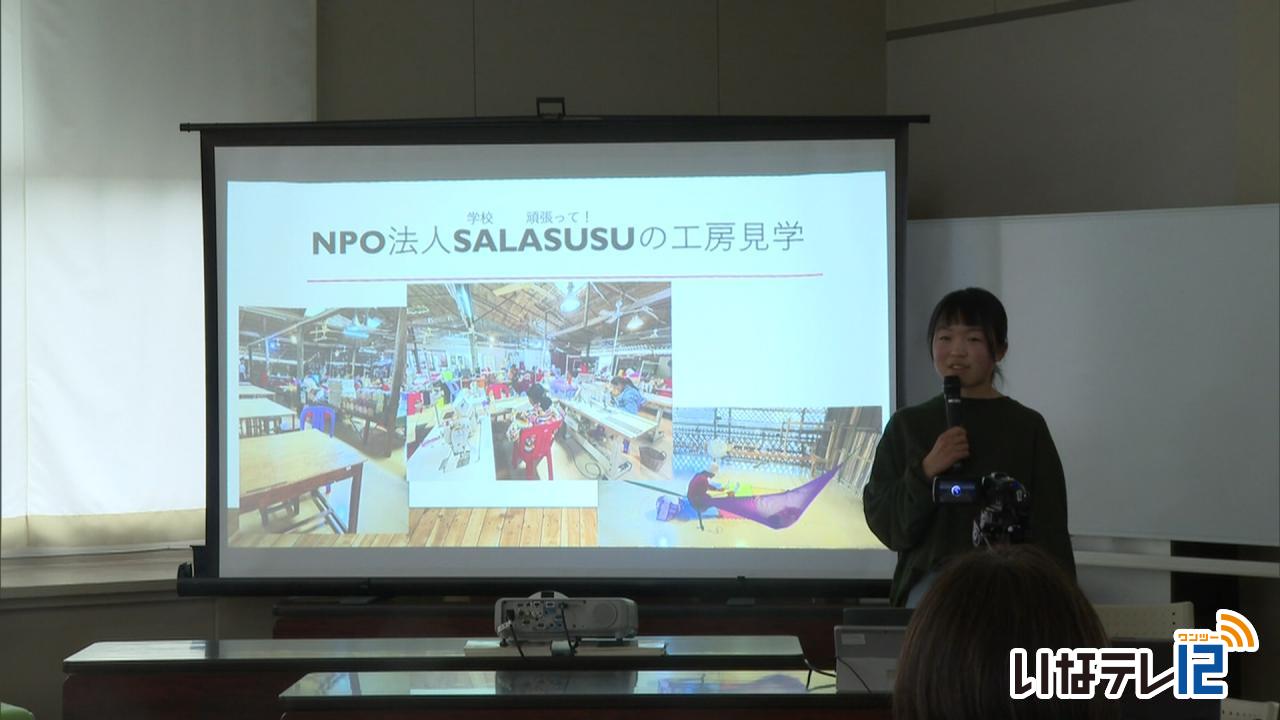

伊那北高校海外研修報告会

伊那市の伊那北高校で、カンボジアやアメリカなどへの海外研修の報告会が4月27日に開かれました。

この日は、海外研修を経験した生徒5人が、現地で学んだことや感じたことを発表しました。

生徒は、長野県教育委員会主催の海外研修や、伊那北高校が初めて企画したカンボジア研修に参加しました。

今年1月にカンボジアに行った3年の鈴木晴香さんは、「現地の生徒に『お金がないから海外に行けない』と言われた。海外で勉強できる環境にいる自分にはどうすることもできず悔しかった」と話していました。

-

伊那東小学校で花育授業

花に親しむことで心を育てる「花育」の今年度の授業が伊那市内の小学校で始まりました。

8日は伊那東小学校にアルストロメリアが贈られました。

8日は、白鳥孝伊那市長とJA上伊那の西村篝組合長、JA上伊那花き部会の吉澤昭夫部会長が代表の児童にアルストロメリアの花束を贈りました。

「花育」は伊那市とJA上伊那、花き部会が、子どもたちに花に親しむことで豊かな心を育んでもらおうと、市内15校の小学3年生を対象に毎年行っているものです。

花束は各クラスに一束ずつ贈られました。

花のお礼に児童会が作った縁起物の熊手が贈られました。

アルストロメリアの生産量は上伊那が日本で最も多く、令和5年度はおよそ1,150万本が出荷されたということです。

花育の授業ではJA上伊那花き部会青年部が制作したDVDを見ながら、花の栽培から出荷までを学んでいました。

授業の様子は花き部会の吉澤部会長が見学していました。

授業を受けた児童たちから花束のお礼が伝えられました。

花は、教室に飾られるということです。

花育事業では、市内の小学校にあわせて1,860本のアルストロメリアが贈られるということです。

-

田楽座稽古場公演 10演目を披露

伊那市富県を拠点に活動しているまつり芸能集団「田楽座」の稽古場公演が、4日から6日の3日間行われました。

公演では、メンバー5人が、太鼓や踊りなど、10演目を披露しました。

はじめに、獅子が客席をまわり、厄払いをしました。

稽古場公演は、地域の人に感謝を伝え、活動を知ってもらおうと始まり、31回目です。

今年は、稽古場の外に5年ぶりに屋台が並びました。

田楽座は今年で創立60周年となることから、還暦にちなみ、赤いものを身に着けている人にプレゼントが渡されました。

田楽座では、今回の稽古場公演を皮切りに、県内外で公演を行い、10月には記念イベントを予定しています。

稽古場公演には、3日間で440人が訪れたということです。

-

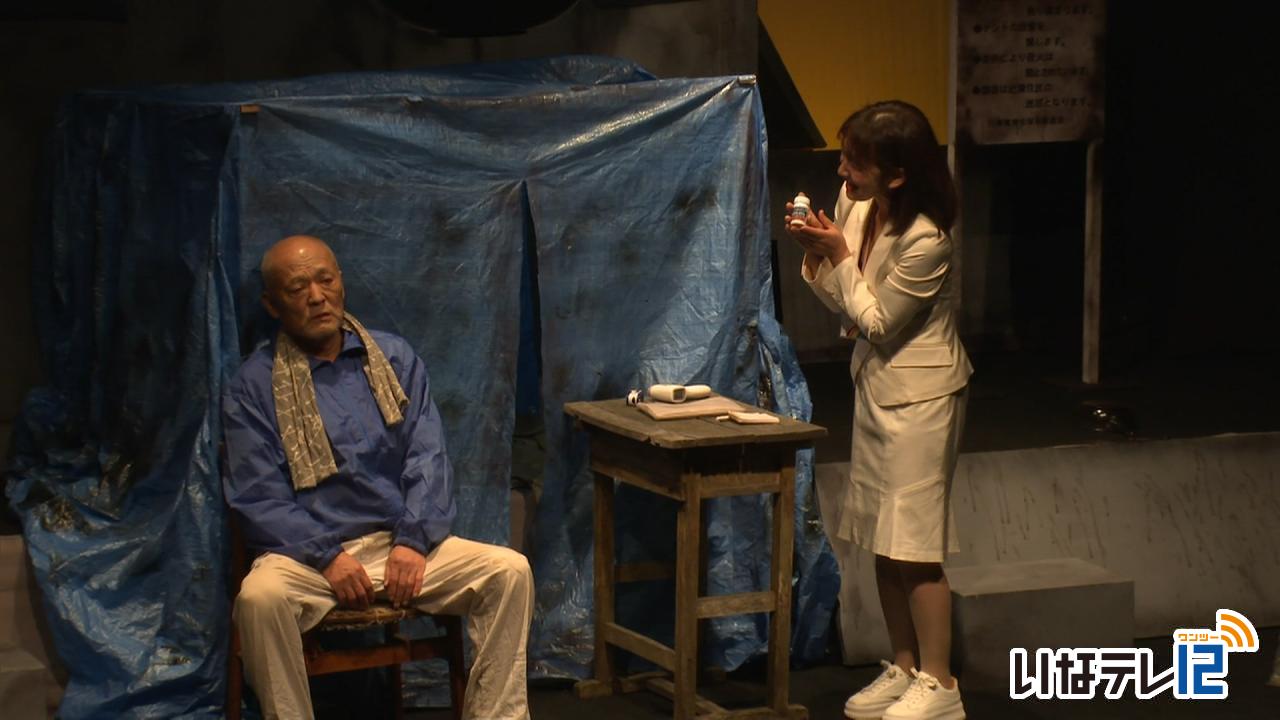

劇団風の庵から まつり工房で公演

上伊那地域の演劇愛好家でつくる、劇団風の庵からの公演が伊那市西春近のまつり工房で4月21日に行われました。

今回上演したのは松本市を中心に活動する劇作家が書き下ろした新作「六郷橋BLUE」です。

ファンタジー要素を取り入れつつ、薬物や貧困などの問題に切り込む社会派作品となっています。

内容は、ホームレス支援組織の職員から薬の治験を頼まれたホームレスの男、三郎が薬の作用により生活が徐々に破綻していくストーリーとなっています。

劇団風の庵からはまつり工房を拠点に活動していて、今回の公演に向けて1月中旬から稽古を重ねてきました。

公演は2日間行われ、あわせておよそ150人の観客が訪れました。

-

保科正之公生誕413年祭

旧高遠藩主保科正之公生誕413年祭が4月29日に伊那市高遠町の歴史博物館前庭で行われました。

生誕祭は保科正之公の大河ドラマをつくる会幹事会が開いたもので、会長の白鳥孝伊那市長などおよそ20人が出席しました。

ゆかりのある福島県の会津若松市や猪苗代町の関係者も毎年参列してしましたが、今年から3年に一回の参加に変更しました。

保科正之は、徳川三代将軍家光の異母兄弟で、21歳で高遠藩主となり、その後は会津藩の藩主となりました。

白鳥市長は「正之公は素晴らしい人なので、これからの時代、見習いながら生きていきたい」とあいさつしました。

大河ドラマをつくる会では大河ドラマ実現のために署名活動を行っていて4月29日時点で、62万4,332人分が集まっているということです。

-

上伊那総合技術新校 県議会6月定例会での同意見送りへ

上伊那総合技術新校の再編実施計画懇話会が4月30日に伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。

県議会6月定例会で開校年度についてなど議会の同意を得る予定でしたが、校地の調査検討が十分でないことなどから見送る考えが示されました。

上伊那総合技術新校は、辰野高校商業科、箕輪進修高校工業科、上伊那農業高校、駒ケ根工業高校の4校を再編統合するものです。

懇話会では、県教育委員会から県議会6月定例会で議会の同意を得る予定を見送る考えが示されました。

校地に活用する上伊那農業高校は校舎の老朽化が進み、現段階で既存施設が利用可能かどうかを判断するための調査・検討が不十分であることを理由に挙げています。

議会の同意を得る時期は未定です。

令和6年度はあと4回の懇話会を予定していて、2032年度以降の早い時期の開校を目指していくということです。

-

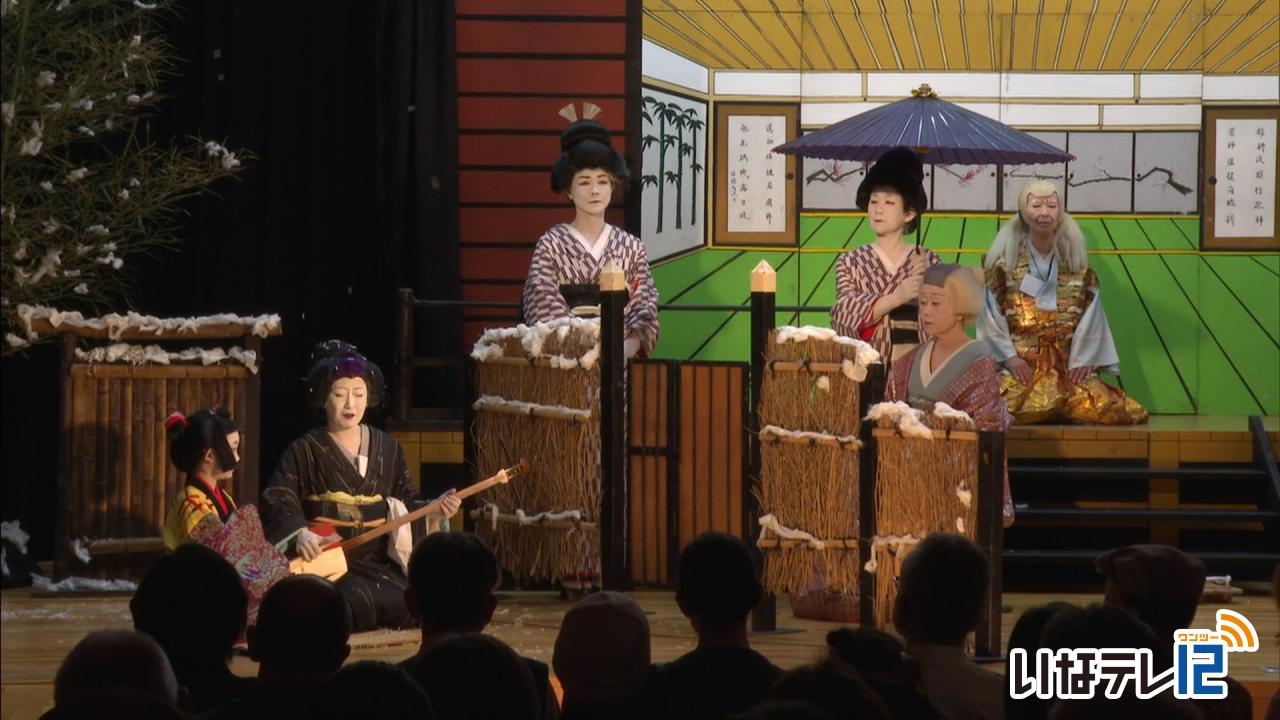

中尾歌舞伎 春季定期公演

伊那市長谷に伝わる農村歌舞伎、中尾歌舞伎の春季定期公演が29日、中尾座で行われました。

今回の演目は「奥州安達原三段目 袖萩祭文の段」です。

平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた物語です。

駆け落ちして勘当された盲目の娘袖萩は、11歳の娘・お君を連れて10年ぶりに実家に戻ります。

袖萩は、家の中に入れてもらえず、雪が降る中、門の外で父と母に不孝を詫びる祭文を語ります。

前半は、母子の情愛、家族の悲哀が見せ場となっています。

お君は、伊那西小学校2年の茅納晴さんが演じました。

-

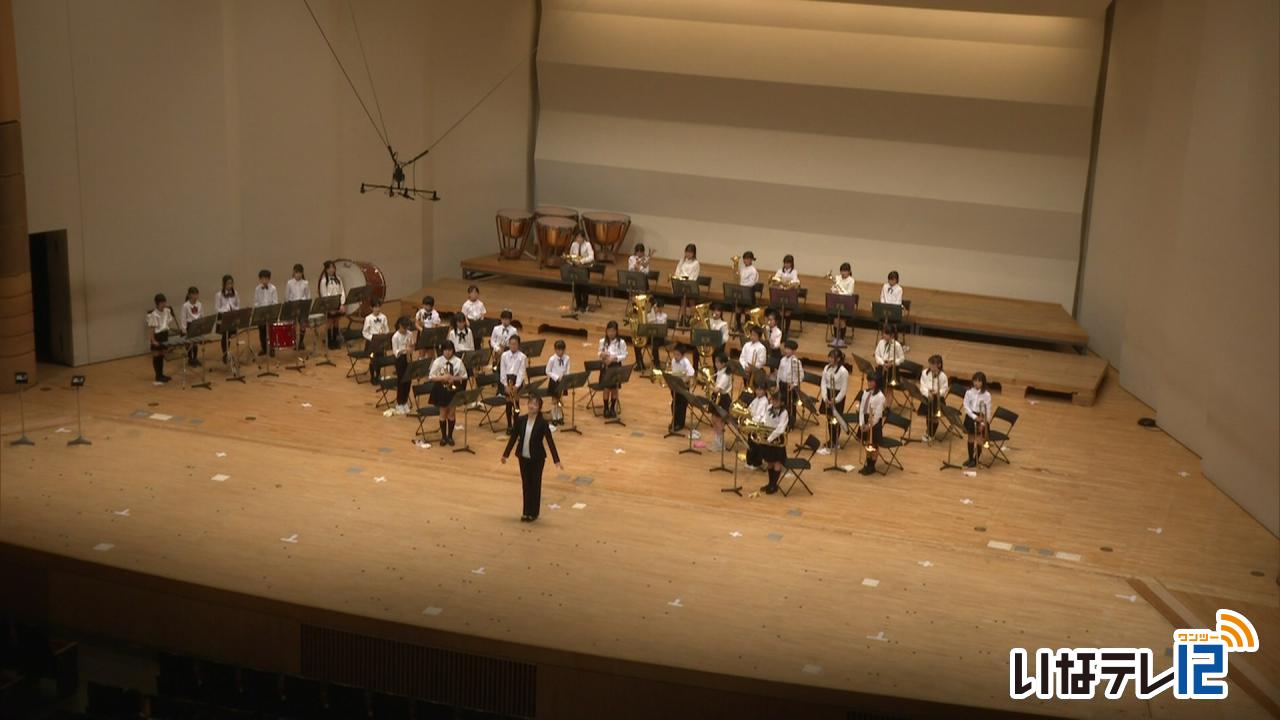

上伊那吹奏楽祭 21団体・400人出演

上伊那地域の21の吹奏楽団体が演奏を披露する第13回上伊那吹奏楽祭が伊那市の伊那文化会館で28日に開かれました。

吹奏楽祭には、上伊那の小学校から社会人までの21団体・およそ400人が出演しました。

このうち、小学校で唯一の出演した美篶小学校金管バンドクラブは、ポップスなど2曲を披露しました。

上伊那吹奏楽祭は、東日本大震災で被災した高校の吹奏楽部を支援するチャリティーコンサートとして始まり、その後は、地域の吹奏楽団体の交流の場として毎年行われています。

今回は1月に発生した能登半島地震のチャリティーコンサートとして行われ、会場に募金箱が設置されました。

上伊那吹奏楽連盟では「このコンサートを学校や世代を超えた交流の場としてもらい、子ども達には、大人になっても音楽を続けてもらいたい」と話していました。

-

箕輪西小 きのこの菌打ち体験

箕輪町の箕輪西小学校の4年生は、みどりの少年団の活動の一環で、きのこの菌打ちを学校で23日に行いました。

23日は、4年生の児童15人が、ナラの原木にナメコの菌を打ち込みました。

作業は、上古田の住民有志でつくる西山会や町の職員などと一緒に行いました。

最初に大人が長さ1メートル、直径10センチの原木に約30個の穴を開けると、児童が木槌を使い菌を打ち込みました。

菌を打ち終えた原木は、中庭の日の当たらない場所に移動させました。

原木は寝かせて並べ、軽く土をかけて置いておくと、秋ごろにナメコが出てくるという事です。

箕輪西小では毎年4年生がみどりの少年団の活動をしていて、学校近くの山林で植樹や枝打ちなどを体験します。 -

県立歴史館 所蔵品展「至宝の名品」

千曲市のケーブルネット千曲から長野県立歴史館の所蔵品展「至宝の名品」の話題が届いています。

「至宝の名品」では、ここ数年で歴史館が新たなに所蔵したものや、公開する機会が少なかった幕末から近現代までの歴史資料105点が展示されています。

7人の学芸員が解説文などを添え、おすすめポイントなどを分かりやすく紹介しています。

3月に関係者向けの内覧会が開かれ、オープニングセレモニーでは、笹本正治特別館長が挨拶しました。

企画展を担当する学芸員の一人、小林寿英さんに見どころなどを聞きました。

近現代の雑誌を集めた部屋では、女性ファッション誌や情報週刊誌、週刊少年漫画雑誌の創刊号を展示していて、社会情勢や流行の移り変わりをうかがい知る事ができます。

長野県立歴史館の2024年所蔵品展「至宝の名品」は、6月16日まで開催しています。

-

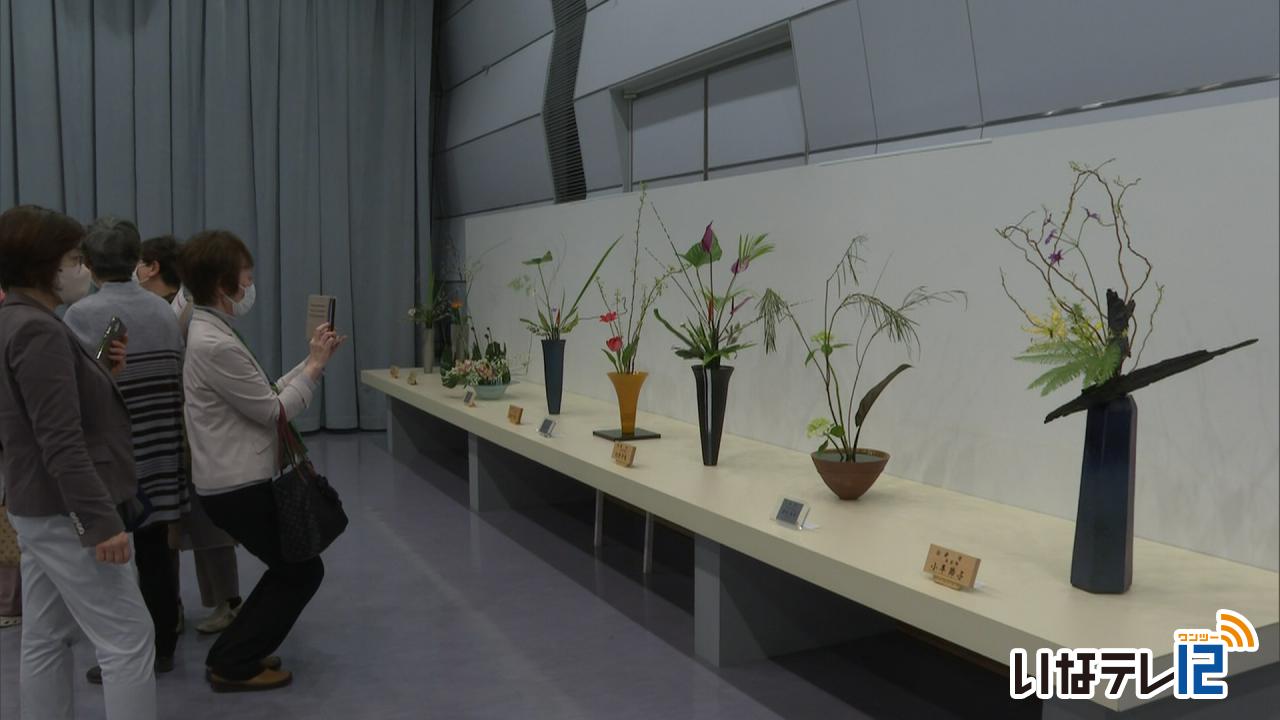

いけばな池坊展 会員の力作並ぶ

池坊伊那支部の会員によるいけばな池坊展が伊那市の伊那文化会館で21日まで開かれています。

会場には「花の和」をテーマに会員121人の作品が並んでいます。

立花と呼ばれる伝統を受け継ぐ生け花のほかに、バラやチューリップなど季節の花を取り入れた作品もあります。

伊那支部の春宮千春支部長は「今回のテーマは、花を通じて世界が平和になることを願い会員たちが生けた作品です。多くの人に見に来てほしい」と話していました。

いけばな池坊展は21日まで伊那文化会館で開かれています。

-

高校生に飲酒防止を呼びかけ

伊那小売酒販組合は、20歳未満飲酒防止キャンペーンの一環として、伊那市の伊那北高校3年生に啓発チラシとポケットティッシュを届けました。

17日は、伊那小売酒販組合の征矢進理事長や伊那税務署の原田幸嘉署長など4人が伊那北高校を訪れました。

征矢理事長から埋橋浩校長に啓発のチラシとポケットティッシュが手渡されました。

伊那北高校では18日に3年生234人に配るということです。

征矢理事長は「お酒はプラスの面とマイナスの面があることを知ってもらい、20歳になってから楽しく飲んでほしい」と話していました。

伊那小売酒販組合は、伊那北高校の他に上伊那郡内の高校3年生、およそ1,600人を対象に啓発チラシとポケットティッシュを配布するということです。

-

中尾歌舞伎の春季公演に向け稽古が本格化

伊那市長谷の農村歌舞伎 中尾歌舞伎保存会は、29日の春季定期公演に向けて稽古が本格化しています。

16日は中尾座で保存会のメンバーが稽古を行いました。

上演するのは、「奥州安達原三段目袖萩祭文の段」です。

平安時代を舞台に、親子の情愛を描いた悲話です。

袖萩は、11歳の娘・お君に手を引かれ、敵方の夫と駆け落ち以来、10年ぶりに実家に戻ります。

11歳の娘のお君を演じるのは、茅納晴さんです。

茅納さんは伊那西小学校2年の7歳、自分の歳より上の役に挑戦します。

前半は、母子の情愛、家族の悲哀が見せ場となっています。

16日は、保存会の中村徳彦代表などが代役を務めて通しで稽古をしていました。

公演は事前予約制となっています。

伊那ケーブルテレビでは、29日の公演の模様を午後1時半から122chで生中継します。

-

5年ぶりに龍胡堂 二胡コンサート

県内を中心に教室を開いている龍胡堂の二胡コンサートが13日に伊那市の伊那文化会館で開かれました。

コンサートは、「絶対聞きたいジブリの名曲」と題し、スタジオジブリ製作のアニメーション映画で使用されている楽曲18曲を演奏しました。

演奏したのは、伊那市や諏訪市などの教室で学んでいる生徒30人です。

龍胡堂代表の劉鉄鋼さんなど教室で指導している3人の講師も演奏に加わり、厚みのある音色を会場に響かせていました。

龍胡堂が運営している二胡教室は、県内で7つあり、東京や神奈川、山梨県など県外にも6教室を開設するなど活動の幅を広げています。

今回は、能登半島地震の復興支援チャリティーコンサートと位置づけ、来場者へ募金も呼びかけました。

教室の生徒が中心となるコンサートは、5年ぶりで、9月には、岡谷市で、10月には東京都でも発表会が予定されています。

-

高遠高校3年がさくら祭りにあわせ販売会

伊那市高遠町の高遠高校3年生はさくら祭りにあわせ、食品や小物の販売を高遠町歴史博物館で6日に行いました。

6日は高遠町の風景写真入りのハガキやキーホルダーなどが販売されました。

高遠高校3年生およそ70人は、総合的な探究の時間でグループに分かれて高遠の郷土食や音楽などについて学んできました。

このうち芝平なんばん講座を選択した生徒は芝平なんばんの辛みを加えたポップコーンの販売を行いました。

売り上げの全額は能登半島地震で被害にあった高校に寄付をするということです。

ほかにアフリカのセネガル産の布を使い、巾着などを作り販売しました。

また音楽講座の生徒は春や桜にちなんだ歌を披露しました。

-

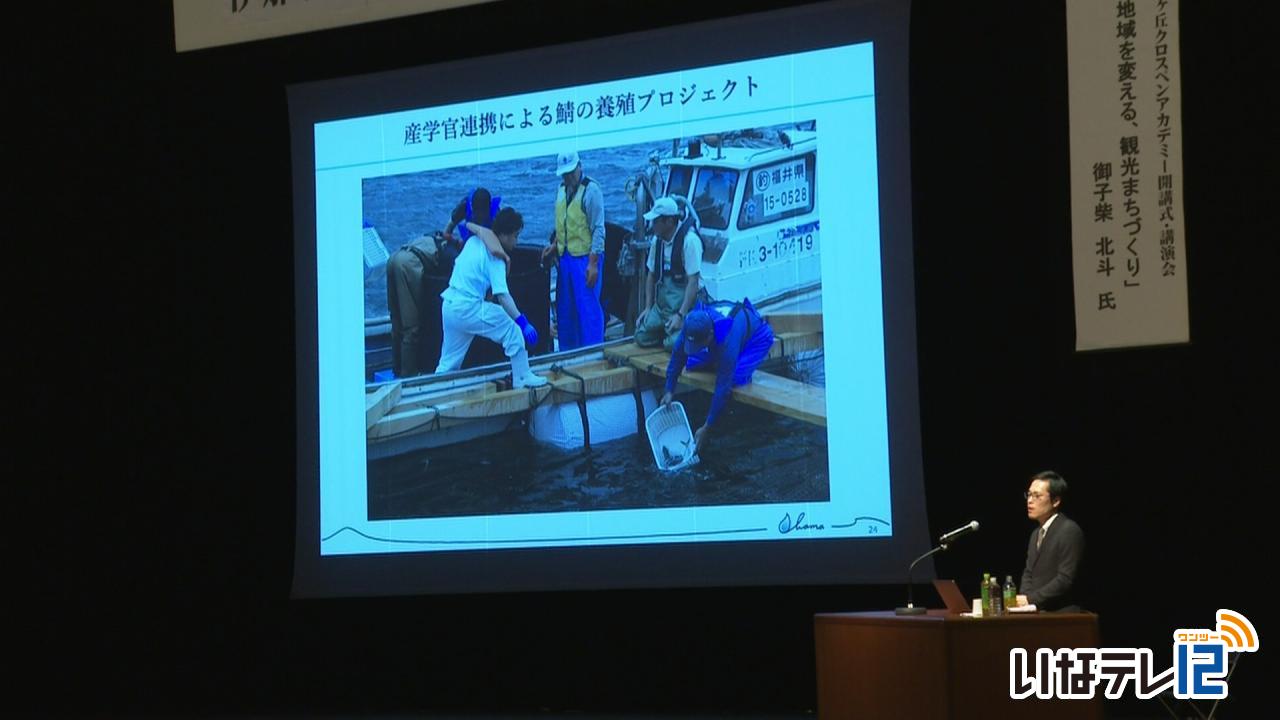

クロスペンアカデミー 御子柴さんが講演

卒業生や著名人から話を聞く伊那市の伊那北高校の薫ヶ丘クロスペンアカデミーが13日開かれ、伊那北のOBで、福井県小浜市の観光のまちづくりに取り組む御子柴北斗さんが話をしました。

御子柴さんは、伊那市出身で伊那北高校の卒業生です。

農林水産省に入省後、福井県小浜市に出向しました。

地域の人とかかわる中で可能性とやりがいを感じ農水省をやめ、現在は小浜市で観光を通じたまちづくりに取り組む会社の社長を務めています。

小浜市は、魚介類を京都へ出荷する「鯖街道」の起点として発展してきた歴史があります。

御子柴さんは「小浜の歴史をストーリーとして伝えることで観光客に魅力が伝わり、その結果売上も伸びている。これからも地元の人たちと小浜の新しい価値をつくっていきたい」と話していました。

クロスペンアカデミーは同窓会とPTA、学校が開いているもので、毎年この時期に卒業生や著名人を招き講演会を開いています。

62/(金)