-

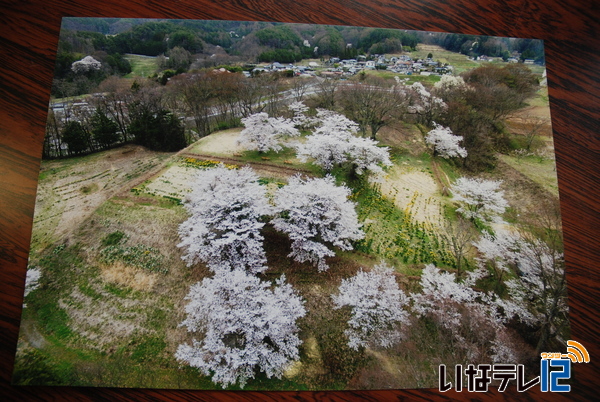

箕輪町フォトコンテスト 推薦に小平さんの作品

箕輪町観光協会主催のフォトコンテストの審査会が14日役場で開かれ、最優秀賞の推薦に、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品が選ばれました。 最優秀賞の推薦に選ばれた、箕輪町八乙女の小平充宏さんの作品「桜の福与城址」です。 福与城跡を上空から撮影した作品で、今までにない視点でありのままの春の風景をとらえた点が評価されたということです。 コンテストのテーマは「箕輪町の魅力を伝える写真」で、県内外の46人から158点の応募がありました。 入選した作品は、町のパンフレットやHPなどに活用されるということです。

-

プレミアムフライデー 小売業・サービス業など特別感演出

停滞する消費を盛り上げようと、月末の金曜日に早めの退社を促す「プレミアムフライデー」が、24日から始まりました。 伊那市内の大型店でも、イベントとタイアップした取組みがスタートしています。 刺身の盛り合わせが普段よりも500円安い980円、ステーキが100グラムあたり50円安い199円。 プレミアムフライデーに合わせて割引の値札が付けられました。 伊那市に本社を置く株式会社ニシザワは、上伊那を中心に食料品を取り扱う12店で、プレミアムフライデーに合わせた割引サービスを行いました。 少しぜいたくな週末を過ごしてもらおうと、普段は手が伸びないような食材や、ペット関連商品が割引になりました。 ニシザワの柘植一也次長は「まだプレミアムフライデーの動きが上伊那地域の企業の間ではそんなに浸透していない部分があると思う。小売側からプレミアムフライデーをやっているという動きを見せていきたい」と話していました。

-

伊那・木曽の観光事業関係者が滞在型観光学ぶ

「伊那路・木曽路広域観光連携会議」が13日、伊那市内で開かれ、阿智昼神観光局社長の白澤裕次さんが、星のブランド化による観光について講演しました。 この日は、伊那市観光株式会社の専務で、阿智昼神観光局社長の白澤さんが、阿智村で取り組んでいる星をブランド化した観光について講演しました。 白澤さんによると、阿智村は、昼神温泉を観光の目玉として売り出していましたが、他の温泉地との競争が厳しく、観光客は年々減少傾向だったということです。 環境省が認定する「星が最も輝いて見える場所」の1位に選ばれた点に着目した白澤さんは、星のブランド化に取り組んだということです。 白澤さんは「光を使った演出などで、星が見えない日でも楽しめる『ナイトツアー』を企画した。観光客はここ5年で10倍以上の10万人なった」と話していました。 また、イベントの開催のみでは、滞在型の観光にはならないとして「2日間だけでもツアーができるだけのものを揃えることで、宿泊客の獲得ができる」と話していました。 講演は、上伊那地域・木曽地域が広域的な滞在型観光を目指すために連携を深めようと行われたもので、観光事業関係者など、およそ100人が出席しました。

-

㈲スワニー 日経優秀製品サービス賞で最優秀賞 受賞報告

3Dプリンターを使った樹脂製の型「デジタルモールド」の開発を行い、2016日経優秀製品サービス賞で最優秀賞を受賞した伊那市富県の㈲スワニーは7日、白鳥孝市長に受賞の報告をしました。 この日は、橋爪良博社長が市役所を訪れ、白鳥市長に受賞の報告をしました。 スワニーが開発したのは、3Dプリンターを使って作製した樹脂製の型「デジタルモールド」です。 3年間試行錯誤を重ね開発したもので、これまでの金属の金型に比べ経費も時間も6分の1で済みます。 2016日経優秀製品サービス賞は、優れた新製品・新しいサービスを表彰するもので、スワニーのデジタルモールドは、2万点の中から最優秀賞18点のうちの1点に選ばれました。 デジタルモールドはすでに特許申請と商標登録が済んでいるということです。 今回の受賞がきっかけとなり、国内の大手自動車メーカーや玩具メーカーと共同開発を進めているということです。

-

航空宇宙産業参入支援へ セミナー開催

航空宇宙産業分野への参入を支援するセミナーが8日伊那市の伊那技術形成センターで開かれました。 長野県では自動車にかわる産業として、航空機産業分野への参入を進めています。 これを受け長野県テクノ財団では航空宇宙産業で必要となる品質管理規格のセミナーを8日上伊那で初めて開催し、県内各地から25人が参加しました。 講師は、防衛省の技術研究本部に勤務し戦闘機の開発に携わった経験を持つ鈴木登志夫さんです。 鈴木さんは「国内の業界団体で定める品質管理の規格は、アメリカ、ヨーロッパで定める規格にも適合している。 新たなビジネスチャンスとして認証取得を目指してほしい」と話していました。 テクノ財団によりますと、航空宇宙産業分野の品質管理規格を認証取得している企業は、県内では15社、上伊那では3社だということです。

-

上伊那広域連合 文系学生対象にふるさとインターンシップ

地元就職が少ない文系の学生に地域の企業や事業所を知ってもらおうと、上伊那広域連合は8日から「ふるさとインターンシップ」を行っています。 JA上伊那でのインターンシップには14人の学生が参加し、管内の各施設を見学しました。このうち美篶の花卉選花場では、アルストロメリアの出荷作業を見学しました。 担当者は、JAが販路を確立させ日本全国に流通させている事や上伊那が日本一の生産量である事などを説明していました。 このインターンシップは、製造業が盛んな上伊那地域で理系の学生に比べ地元就職が少ない文系学生に地域の企業や事業所を知ってもらおうと上伊那広域連合が初めて行ったものです。 上伊那出身で関東などの大学に通う3年生17人が参加し、5か所で就業体験を行なっています。 ふるさとインターンシップは9日までの2日間の日程です。 11日(土)には名古屋で、14日(火)には東京で、上伊那地域の地元企業説明会が開かれる予定です。

-

アメリカのトランプ氏が与える影響について聞くセミナー

アメリカの新しい大統領に就任したドナルド・トランプ氏が日本や世界経済に与える影響について聞くセミナーが7日、伊那市の八十二銀行伊那支店で開かれました。 セミナーでは、八十二銀行の林恒弘さんが講師を務め、「トランプ相場の行方と資産を守る話」と題して話をしました。 林さんは冒頭で「大統領選でトランプ氏が勝利すると思わなかったが、トランプ氏になったからといってアメリカ経済が悪くなるとも当初から思っていない」と話しました。 アメリカが去年12月に金利を上げたことに対しては「金利を上げられるほどアメリカの経済は良く、今年前半はさらに良くなると予想している」と話しました。 日本への影響については「日本に対して追い詰めるようなことはないと思っていてよい。ただし、6月以降に『金融が引き締めの方向に』というニュースを目にしたら注意が必要だ」と話しました。 セミナーは、資産運用や関心のある人を対象に開かれたもので11人が参加し、林さんの話に耳を傾けていました。

-

高遠町のだるま市に向けて春日医院で人形飾りの準備

11日に伊那市高遠町で開かれるだるま市にむけて、西高遠の春日医院では人形飾りの製作が行われています。 今年は酉年にちなんで不死鳥を作っています。 針金で骨格を作り、手作りの羽をつけ、尾には飯田の水引をつけました。 春日医院では、地域を元気にしようと、2013年から人形飾りの製作を始め今年で5年目になります。 従業員やその家族など10人が、1月から毎週木曜日と土曜日に作業を行っています。 不死鳥は尾まで含めて3メートルほどあり、レースの生地を裁断してなめらかな尾を表現したという事です。 11日のだるま市では、春日医院の玄関前に展示します。 春日謙一院長は「不死鳥のように一人一人が元気を出して街を元気にしていきたい」と話していました。 作業はあと2回行われ9日の午後には展示する予定です。

-

「知恵と技を商店街がつなぐ1ヶ月」

伊那市荒井の通り町一丁目の店主らが知恵と技を地域の人たちに伝えるイベント「知恵と技を商店街がつなぐ1ヶ月」が始まりました。 初日の4日は2つの講座が開かれ、4代続く飲食店の門・やませんでは店員が漬物をテーマに話をしました。 店員は「漬物は分量通りに作っても野菜の水分などで味が変ります。いろいろな味のものを食べて好みを見つけてください」と話していました。 講座には上伊那のほか東京都から9人が訪れ、話を聞きながら漬物を味わっていました。 このイベントは、店主の知恵や技術を伝えることで商店街ならではの良さを感じてもらおうと通町一丁目商店会が企画したものです。 2月の毎週土曜日と日曜日に講座が開かれます。 11日には看板を見ながら町を歩く講座と木工の道具の使い方についての講座が開かれます。

-

デジタル時代の新三種の神器活用について講演

伊那市の伊那商工会議所の新春講演会が3日開かれ、伊那市出身でソフトバンク株式会社の中山五輪男(いわお)さんが「中小企業におけるデジタル時代の“新三種の神器”の活用法」と題して講演しました。 中山さんは、新三種の神器をIoT(アイオーティ)、ロボット、人工知能とし、活用事例を紹介しました。 ソフトバンクのロボット「ペッパー」を接客に活用した事例を紹介し「人が話しかけるよりも警戒心を抱かれず、話を最後まで聞いてくれる傾向があり、集客数が上がったデータがある」と話していました。 IoTは、様々なものをインターネットに接続し自動認識や自動制御を行うものです。 中山さんは、自動運転技術を搭載した路線バスのイメージ映像を紹介し「あと数年でこうなっていくだろう」と話していました。 中山さんは伊那市長谷出身で、ソフトバンク株式会社で「伝道師」を意味するエヴァンジェリストの主席を務めています。 伊那商工会議所の川上健夫会頭は、「将来、生活がどう変わっていき、仕事にどう生かしていくかのヒントにしていきたい」と話していました。

-

サン工業がグッドカンパニー大賞優秀賞の受賞を報告

伊那市西箕輪のメッキ加工業、サン工業株式会社は、2016グッドカンパニー大賞の優秀賞を受賞したことを3日、白鳥孝伊那市長に報告しました。 この日は、川上健夫社長らが伊那市役所を訪れ、白鳥市長に受賞を報告しました。 グッドカンパニー大賞は、中小企業研究センターが、経営や技術開発、市場開拓などで成果をあげた企業を表彰しているものです。 サン工業では、(S)ステップ・(U)アップ・(N)の・(Day)日「SUNDay(サンデイ)」と銘打って、月に一回研修会を開いています。 技術力向上の勉強会や、人間性を高めるための教養研修など様々な取り組みをしている点が評価されました。 川上社長は「地域のみなさんのおかげで受賞することができたこれからも地域に根ざした企業として頑張っていきたい」と話していました。 白鳥市長は「地域に根ざして長年やってきた成果。今後も地域の会社として頑張って欲しい」と喜んでいました。

-

伊那市H29年度予算編成理事者査定

伊那市の平成29年度予算の市長査定が3日、報道機関向けに公開されました。 白鳥孝市長は、電力の地産地消を進めるための施策検討や予算編成を進めるよう指示しました。 この日は、伊那市役所で「予算編成理事者査定」が行われ、市長や部長級の職員が出席しました。「CO2削減関連予算について」の査定のみ公開されました。 農林部では、伊那市長谷の鹿嶺高原の森林整備や、ペレットストーブなど自然エネルギーを使った熱源の各家庭への普及を進めるための予算要求について説明しました。 これに対し白鳥市長は「できるだけ国の補助を活用して進められるよう、検討して欲しい」と話しました。 商工観光部では、みはらしの湯へのペレットボイラー導入について説明しました。 白鳥市長は「さくらの湯への導入でお湯が柔らかくなったという話もある。効果などを検証して、みはらしの湯にも活かせるようにしてほしい」と話しました。 各部の報告後、白鳥市長は「今後、一般家庭の電力のうち25%を地元産に変えること、公共施設や一般家庭でのLED電球への変換を推進すること、両面からCO2削減を進めていけるよう、調整を進めて欲しい」と指示していました。

-

リニア経済効果上伊那に 連絡会発足

リニア中央新幹線の開業による経済効果を上伊那地域への振興につなげようと、産学官が連携し、調査や研究を行う連絡会の初会合が伊那市の伊那合同庁舎で開かれました。 リニア中央新幹線の活用を考える上伊那地域連絡会は、リニアの開業を見据え、上伊那地域への影響や効果を調査し活用への方向性を共有していこうと発足しました。 連絡会は県や市町村、商工団体、観光関係者など41団体で構成されています。 初会合の1日はリニア開業に対する期待や課題について意見が出されました。 出席者からは「交流人口を取り込む事で活性化に期待できる」「広域的な観光ルート構築や開業前からの情報発信が必要だ」といった意見が出された一方、「人や物、金が流出するリスクを考えるべきだ」「中小企業が都市部の大企業と競争する状況が生まれるのではないか」といった慎重な意見も出されていました。 この他に、飯田市につくられる長野県駅までの道路整備やJR飯田線の高速化などが必要といった意見も出されていました。 2027年に東京-名古屋間でリニア中央新幹線が開業し、飯田市の長野県駅から東京までは40分、名古屋までは30分となる予定です。 県では、県駅の一日あたりの乗降客数は6800人で、年間の経済波及効果は336億円と試算しています。 連絡会は年数回を予定していて、次回は課題をあげ、その解決方法について検討する予定です。

-

けんしん伊那支店が新しく建て替えへ

伊那市山寺の長野県信用組合伊那支店は、現在の店舗が建築から40年が経過している事から新しく建て替えられる事になりました。 新しい店舗は、伊那市山寺の国道153号沿いにある現在の伊那支店の敷地西側に建設されます。鉄骨造り2階建てで、延床面積は約600平方メートルです。 1日、現地で起工式が行われ、工事関係者など40人が出席しました。 長野県信用組合の黒岩清理事長は「地域づくりや企業の魅力を発信する南信地域の拠点として伊那支店を位置づけていきたい」と挨拶しました。 現在の店舗はそのまま営業を続け、新しい店舗は9月末竣工、10月10日開店の予定です。

-

みのわ祭り 仲町周辺に会場変更

2017みのわ祭りの1回目の実行委員会が30日箕輪町の伊那プリンスホテルで開かれ、会場が仲町周辺に変更されることが承認されました。 まつりの会場となるのは仲町周辺の国道153号と町道6号です。 役場入り口交差点を中心に、国道153号の南北およそ200メートルがみこし・踊りエリアに、町道6号の東西およそ150メートルが出店エリアとなる計画です。 みのわ祭りの会場は、2012年から5年間松島の日の出工専地区で開催されていましたが、参加者から会場変更を望む声が上がっていました。 14年ぶりの商店街での開催に、店主たちは、活性化につながると期待を寄せています。 実行委員会には委員およそ30人が参加し、会場の変更や日程が承認されました。 2017みのわ祭りは7月29日(土)に行われます。 今後の実行委員会で、会場のレイアウトやイベント内容などを検討していくということです。

-

にこりこ一帯にぎわい会議 発足

箕輪町の農産物直売所にこりこ一帯の道の駅認定を視野に入れ、リニューアルについて検討する「にこりこ一帯にぎわい会議」が27日発足しました。 27日は1回目の会議が町役場で開かれ、これまでの経過説明などが行われました。 にこりこ一帯にぎわい会議は、農家や利用客、関係団体、一般公募の委員など15人で構成されます。 委員長には箕輪町グリーンツーリズム協議会の黒木一郎さんが選ばれました。 箕輪町は、農産物直売所にこりこの前身「愛来里(あぐり)」の設置から今年で20年になることから、町内外からさらに人が訪れる場所にしようと、一帯をリニューアルします。 会議は10月までに10回開かれ、道の駅という手法が良いかどうかも含め、「コンセプト」と「具体的な事業」「運営主体」の3つを検討します。 白鳥政徳町長は「この地域の方向性を考えることが町の地方創生にもつながっていきます。活発な議論を期待しています」と話していました。 次回2月の会議では、現地を視察することになっています。

-

米玉堂 伊那インター工業団地に新工場

ビスケットなどの焼き菓子を作っている、辰野町の米玉堂食品株式会社の新工場が、伊那市西箕輪の伊那インター工業団地に建設されます。 27日には地鎮祭が行われ、杉本徳治社長や白鳥孝伊那市長が参列しました。 およそ2万平方メートルの敷地に、延床面積およそ8,600平方メートル・鉄骨2階建ての工場が建てられる計画です。 この工場では主に、アサヒグループ食品株式会社におろす焼き菓子を生産する予定で、総事業費はおよそ30億円となっています。 杉本社長は「先代達が築いてきたこの会社と、経営理念の『創意・技・信頼』を守っていけるよう、事業を展開していきたい」と話していました。 白鳥市長は「アクセスが良く、景色も素晴らしい場所です。地の利を活かしてさらなる発展を目指してほしい」と話していました。 米玉堂の新工場は来年の3月初旬に完成する予定です。

-

ICT活用 建築現場を見学

3次元データーや、GPS情報など、先端技術を活用した建設現場の見学会が25日伊那市の三峰川堤防で開かれました。 三峰川では、国が今年度から本格的に取り組んでいるICTを活用した堤防の工事が行われています。 今日は上伊那農業高校の2年生21人が建設現場を見学しました。 建設用機器には、GPS用のアンテナが取り付けられ、運転席にはGPSと連動したタブレット端末があります。 オペレーターは、画面を見ながら設計通りに作業をおこなっているか確認できます。 背景には、建設業に携わる人の高齢化や人材不足があります。 ICTの活用により、生産性の効率を上げると共に職場環境の改善をし、若い世代の就労促進につなげたいとしています。 天竜川上流河川事務所では、個別の見学にも対応していきたいとしています。

-

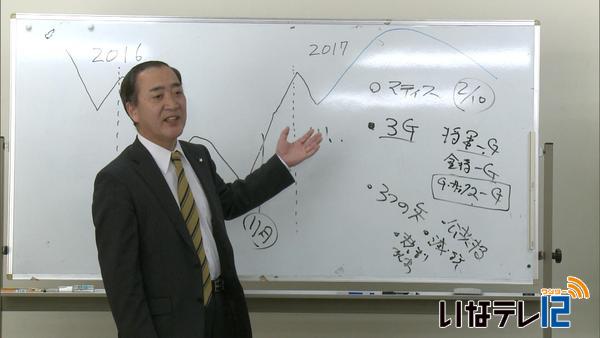

今年の自社の業況の見通し 41.3%が「悪い」

アルプス中央信用金庫がまとまとめた伊那谷経済動向によりますと、41.3%の企業が今年の自社の業況の見通しについて「悪い」と回答した事がわかりました。 あるしんの取引先約200社を対象に行われている景気調査、伊那谷経済動向によりますと、今年の自社の業況をどのように見通しているかとの質問に対し、良いと回答した企業の割合は12.2%、悪いと回答した企業の割合は41.3%でした。 良いと答えた企業の割合から、悪いと答えた企業の割合を引くと、マイナス29.1で、去年の調査のマイナス38より改善を予想している企業が増えた結果となりました。 ただ、日本の景気の見通しについては、良いと答えた企業は7.5%と低く、去年の 調査より厳しさが増すと予想しています。 この結果についてあるしんでは「地域経済は、去年より若干の改善がみられるものの、依然として先行き不透明で今年も改善はあまり見込めない」としています。

-

ファーマーズあじ~な4月にリニューアルオープン

南箕輪村のJA上伊那直売所「ファアーマーズあじーな」は「食と農のテーマパーク」をキャッチフレーズに店舗をリニューアルします。 あじーなは今月30日から3月末まで改装工事を行います。 新しい店舗では生産農家の名前が分かる試食コーナーが設置されるほか鮮魚や惣菜を新たに取り扱うことにしています。 ほかにはサービスカウンターと精米コーナーを一体化させて機能の充実を図ることにしています。 店舗の裏側には学校へ新鮮で品質の良いものを送るため給食配送センターを作ることにしています。 総事業費はおよそ2億円で今月30日から改装工事に入り21日と22日は売り尽くしセールを行います。 3月下旬に農産物直売コーナーなどが仮オープンし4月中旬にグランドオープンを予定しています。 JA上伊那では、新しい「あじーな」について「食と農のテーマパーク」をキャッチフレーズに機能の充実を図りたいとしています。

-

南アルプスむら長谷の駐車場拡充へ

19日に開かれた伊那市議会臨時議会で、長谷の南アルプスむら長谷の駐車場拡充の測量設計費280万円が提案されました。 現在の駐車場の北側の土地を伊那市が買い取り拡充するもので、普通車50台、大型車10台程度のスペースを新たに整備するものです。 現在は、普通車60台、大型車1台しか止まれず、国道152号との合流が危険との声が上がっているということです。 今年度当初予算で可決された土地取得などを含む事業費は4,500万円となっています。 議員からは、「駐車場が拡充されても、人気のパン屋やレストランで対応ができるのか、市税の使い道として疑問」といった反対意見や、「合併前からの地域住民の要望がある事業だ。ぜひ実現してほしい」という賛成意見が出されました。 採決の結果、賛成16反対4の賛成多数で、駐車場の整備を含む補正予算案は可決されました。

-

上伊那DMO発足に向け来年度から準備

市町村や事業団体などでつくる上伊那観光連盟は、観光地経営組織「DMO」の発足を前提に来年度から準備を進めていくことを16日、承認しました。 この日は、観光連盟のこれまでの活動報告会が開かれ、上伊那地域の市町村長や関係団体の代表者など、25人が出席しました。 会では、上伊那地域で一つの観光地経営組織「DMO」を発足することを前提に、今後準備を進めていくことが承認されました。 DMOは、地域観光のマネジメントとマーケティングを一体的に行う組織です。 観光連盟では、2027年のリニア中央新幹線の開通を見据え、上伊那地域が一体となって観光地域づくりを進めるために、「DMO」の発足に向けて勉強会を開いてきました。 この日は、勉強会を取りまとめてきた観光地域づくりプラットフォーム推進機構会長の清水愼一さんがDMO発足に向けた課題や期待されることなどを報告しました。 上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長は「各地域の首長と話をしながら連携をして進めていきたい」と話していました。 DMOの発足については、来年度からワーキンググループをつくって検討を進め、早ければ平成30年度の登録申請・事業開始を目指すということです。

-

伊那スキーリゾートのナイトイベント「たいまつ滑走」

伊那市西春近の伊那スキーリゾートで3日、スキーヤーが松明を持って滑るナイトイベント「たいまつ滑走」が行われました。 午後5時30分、ゲレンデの照明がすべて消され、たいまつを持ったスキーヤーが滑走を始めました。 年末年始のナイトイベントとして2012年から毎年行っているものです。 中ア山麓スキー学校のインストラクターや一般公募のスキーヤー約50人が参加しました。 隊列を組んでゆっくりと滑ると幻想的な光のラインが浮かびあがり、訪れた人たちから歓声が上がっていました。 伊那スキーリゾートでは、「普段と違った雰囲気のゲレンデを楽しんでもらい、気軽に足を運んでもらうきっかけにしていきたい」と話していました。

-

スワニー 樹脂製の型製造の技術で日経最優秀賞

伊那市富県の製品設計会社 有限会社スワニーの樹脂製の型を作る技術「デジタルモールド」が、日本経済新聞社の2016年日経優秀製品・サービス賞の最優秀賞に選ばれました。 「デジタルモールド」は、3Dプリンターを使った樹脂製の型を作る技術です。 金属製の金型は工作機械で作製するため、期間も長くかかり経費もかさみましたが、樹脂製の型は、期間・経費を6分の1に抑えることができます。 これにより、開発期間の短縮や、以前より少ないコストでの多品種小ロットの生産が可能になるということです。 日経優秀製品・サービス賞は、日本経済新聞などに掲載された2万点の中から優れた新製品・サービスを表彰するもので、デジタルモールドは最優秀賞18点のうちの1つに選ばれました。 スワニーは、ご当地お土産プロジェクト「サクラコマ」の取り組みなどから多品種小ロットの生産や、気軽に試作品を作れる技術の必要性を感じ、2011年から技術開発を行ってきました。 現在は、大手玩具メーカーや自動車メーカーなど、約40社と製品の研究開発をしているということです。

-

企業で仕事始め式

多くの企業で、5日が2017年の仕事始めとなりました。 このうち、伊那市西箕輪に本社を置くメッキ加工業・サン工業㈱でも、仕事始め式が行われました。 恒例となっている鏡開きで年明けを祝いました。 川上健夫社長は、「世界はさらにグローバル化し、英語スキルは欠かせない。サン工業は、社員一人一人が成長することで成長する。元気よく楽しく、張り切ってよい1年にしましょう」と英語を交えあいさつしました。 サン工業の取引先は、現在国内がほとんどですが、現在、海外からの視察も多くあるということで、今後の展開を見据え、社内で英会話教室も開いているということです。 仕事始め式は、去年12月に竣工した新工場で行われ、この日が使い初めとなりました。式の後には、3本締めで、1年の始まりに気持ちを新たにしていました。

-

日本一早いいちご狩り

伊那市西箕輪のみはらしファーム内にあるみはらしいちご園は、1月1日の午前0時から2017年の営業を開始しました。 日本で最も早くいちご狩りが楽しめるとあって、県内外から多くの家族連れなどが訪れました。 照明がともされた暖かなハウス内では、真っ赤に実った大粒のいちごを次々と摘み取り口に運ぶ人の姿が見られました。 みはらしいちご園は、今年6月上旬までの営業を予定しています

-

みはらしファームでカウントダウン

1月1日の午前0時、伊那市西箕輪のみはらしファームで、カウントダウンイベントが行われ、来園者がそろって新年を迎えました。 引き続き、恒例の宝投げがあり、訪れた人たちは、今年初めの福を得ようと、必死になって手を伸ばしていました。

-

伊那市・JA・森林組合・東京農大 連携協定締結

伊那市とJA上伊那、上伊那森林組合、東京農業大学は農林業の振興などを目的とした包括連携協定を27日に締結しました。 27日は都内で調印式が行われ、伊那市の白鳥孝市長やJA上伊那の御子柴茂樹組合長、東京農業大学の高野克己学長が出席し、協定書にサインしました。 協定には、農林業の振興や地域資源を生かした6次産業化などで連携していく事が盛り込まれています。 具体的な活動については連携推進委員会で検討する事にしています。 今回の協定により、伊那市は研究フィールドの提供や就農支援などを行っていく事にしています

-

伊那市西箕輪 みはらしファームに2017本の〆の子

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームに来年の西暦と同じ2017本の〆の子が、28日に飾り付けられました。 長さ80センチの〆の子を等間隔に結び付け、公園を囲むように張り巡らせます。 〆の子の間には御幣と松の葉も付けました。 縄の長さは1.2キロメートルで、来年の西暦と同じ2017本の〆の子がついています。 公園関係者や来場者が12月始めから作り始めました。 直売所付近には、〆の子作りを体験した園児の願い事が書かれたカードも一緒に飾りました。 みはらしファームでは毎年〆の子を飾っていて今年で15年程になります。 みはらしファームでは31日午後11時55分からカウントダウンや宝投げのイベントを行う予定です。 〆の子は、来年1月15日まで飾り、せいの神と呼ばれるどんど焼きで燃やす事になっています。

-

箕輪町が宝島社「住みたい田舎ランキング」で甲信エリア3位

宝島社から29日に出版される「田舎暮らしの本」で、箕輪町が、住みたい田舎ランキングの甲信エリア第3位に選ばれました。 移住者支援策、自然環境、子育て環境など、全161項目についてのアンケート調査の結果、箕輪町は甲信エリアで総合3位に選ばれました。 「シニア世代が住みたい田舎部門」では1位、「子育て世代が住みたい田舎部門」では4位に選ばれています。 なお全国では、総合17位、「シニア世代が住みたい田舎部門」で7位になっています。

252/(水)