-

伊那北小児童が老人保健施設訪問

伊那市の伊那北小学校の2年1組の児童が、近くにある老人保健施設を訪れ、歌などを披露し施設の利用者と交流しました。

美篶にある老人保健施設すずたけへの訪問は、核家族化が進む中、世代を超えた交流を通して、お年寄りとの関わりについて学ぼうと行われました。

2年生が昨日からあしたまで、クラス毎に訪問します。

3日は、2年1組の児童24人が施設を訪れ、歌やけん玉などを披露しました。

発表を終えた子供たちがそれぞれお年寄りの所に行き、名前や得意な事などについて自己紹介すると、「どこの地区に住んでいますか」「すきな勉強は」などと尋ねられる場面もあり、会話を楽しんでいる様子でした。

最後に、子供達から手作りのしおりがプレゼントされると、あるお年寄りは「ひ孫と同じくらい。今日は元気をもらいました」と喜んでいました -

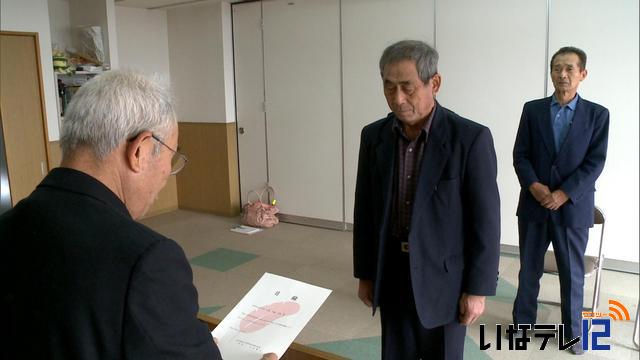

上伊那地区メーデー実行委員会 たかずや整備費寄付

上伊那地区メーデー実行委員会は、4月に開かれた式典の際参加者から集めた現金およそ8万円を2日、児童養護施設たかずやの里の整備費として寄付しました。

2日は、実行委員会の橋爪亨委員長ら2人が伊那市役所を訪れました。

84回目となった今年の式典には、上伊那地区の43の労働組合から1,400人が参加しました。

東日本大震災の発生以降毎年義援金を送っていて、今年はたかずやの里の整備に協力しようと参加者に呼び掛けおよそ8万円が集まりました。

白鳥孝広域連合長は「子ども達の為に使わせていただきたい」と感謝していました。

たかずやの里の整備支援基金には、6月末現在3,600万円が集まっています。

施設は現在実施設計の段階で、9月頃までに工事を着工し、完成は来年3月を予定しています。 -

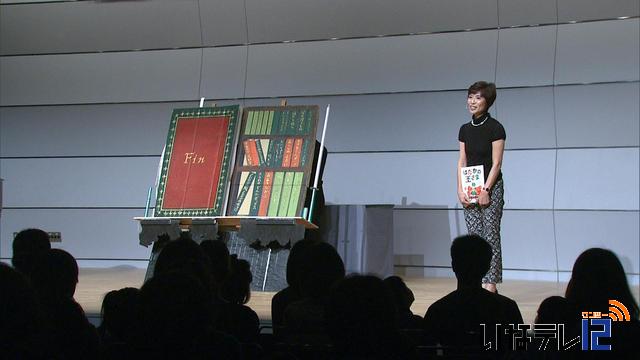

中井貴恵さんによる絵本の読み聞かせ

女優でエッセイストの中井貴恵さんが代表の読みきかせボランティアグループ「大人と子供のための読みきかせの会」の公演が、伊那市の伊那文化会館で30日、開かれました。

会場には親子連れなど400人余りが訪れ、中井さんの語りとピアノの伴奏に合わせて、繰り広げられる絵本の世界を楽しんでいるようでした。

会では、絵本のもつ魅力を、子供だけでなく、保護者にも伝え、親子でゆっくりとした時間を過ごしてもらおうと、15年前に結成し、全国各地でボランティア公演を行っています。

今回の公演は、女性の地位向上などを目指し奉仕活動をしている、国際ソロプチミスト伊那の20周年の記念事業の一環として開かれました。

国際ソロプチミスト伊那の伊藤静子会長は「絵本の持つ力を改めて知る事ができた。世界で困っている子供達に手を添えていけるよう、活動続けていきたい」と話していました。 -

特別養護老人ホーム コンソール大芝祭り

南箕輪村大芝の特別養護老人ホームコンソール大芝で利用者とその家族が一緒に楽しむコンソール大芝祭りが23日行われました。

祭りは利用者とその家族が一緒に過ごす機会を作ろうと年に一度行われているもので、130人ほどが参加しました。

職員によるアトラクションや伊那ローメンズクラブによるローメンの提供が行われました。

コンソール大芝は、今年4月に南箕輪老人ホームから名称を変更しました。

似た名前の施設があったことなどから去年村内で公募を行い、決まったものです。

原好子施設長は、「コンソール大芝になってから初めてのお祭り。気持ちを新たにより良い施設を目指していきたい」と話していました。 -

伊那市に総合ケアセンター

箕輪町の上伊那生協病院などを運営している上伊那医療生活協同組合は、認知症高齢者のグループホームやデイサービスセンター、介護施設が入る総合ケアセンターいなを新たに伊那市狐島に建設します。

23日にJA上伊那本所で開かれた通常総代会で事業計画案が承認されました。

計画によりますと、センターは、3階建てで、延べ床面積は、約2,500平方メートルです。

認知症高齢者のグループホームは、18床です。

デイサービスは定員25人。

小規模多機能型居宅介護は、通所定員18人、宿泊定員4人で、来年4月からの運用開始を目指します。

また上伊那生協病院のベッド数を20床増やし164床とする増築工事や飯島町のコスモ21の跡地への総合ケアセンター建設にも着手します。

事業費は、これら3つの事業で2年間で17億円を見込んでいます。

上伊那医療生協の小林伸陽理事長は、この日の総代会で「はびろの里建設、病院建設に継ぐ3回目の大規模な投資を伴う歴史的事業」とあいさつしました。 -

小型は手良第2部 自動車は竜東第1部

伊那市消防団のポンプ操法とラッパ吹奏大会が23日市役所駐車場で開かれました。

小型ポンプ操法の部には、19チーム、自動車ポンプの部には7チーム、ラッパ吹奏の部には、4チームが出場しました。

どのチームも日頃の訓練の成果を発揮し、きびきびとした動作で競技に臨んでいました。

結果は、小型ポンプ操法の部は、手良分団第2部が、自動車ポンプの部は、竜東分団第1部が優勝し上伊那大会への出場権を獲得しました。

ラッパ吹奏の部は、富県・河南・長谷の合同チームが優勝しました。

各市町村の優勝チームが競う上伊那大会は、7月14日に市役所で行われます。

23日の大会の模様は、7月にご覧のチャンネルで放送します。 -

伊那中央病院でボランティアコンサート

伊那市の伊那中央病院で11日、入院している患者に楽しんでもらおうと、オカリナなどのボランティアコンサートが開かれました。

出演したのは、塩尻市の福祉施設に勤める越山貴雄さんと伊那市でピアノ講師をしている春日希美さんです。

越山さんは5年前まで、諏訪市にある福祉大学校で教授をしていました。

現在は塩尻市内の福祉施設に勤めていて、年に数回県内の病院や高齢者施設でボランティアコンサートを開いています。

この日は春日さんがキーボードで伴奏をし、越山さんがオカリナとリコーダーを演奏しました。

ふるさと、春の小川、冬景色など10曲を演奏しました。

病院の患者は、手拍子をしたり一緒に口ずさむなどして演奏を楽しんでいました。

越山さんは「目に見えない効果だが、患者の方達に癒しの効果があれば嬉しい」と話していました。

伊那中央病院は、今後もコンサートを開き、患者に喜んでもらいたいと話していました。 -

花の苗無料配布に行列

伊那市振興公社恒例の花の苗の無料配布が14日西町のウエストスポーツパーク管理センターで行われました。

午後2時からの配布を前に60人ほどが列を作っていました。

配布されたのは、サルビア・マリーゴールド・せんにちこう千日紅の苗で1人15本ほどです。

この無料配布は15日も午後2時から行われる予定で伊那市振興公社では、2日間で500人分を用意しました。

花の苗は近くのビニールハウスで育てられていますが、今年は天候不順で苦労したということです。 -

さくらの家 エゴマ種まき

5日は、二十四節季の一つ、芒種。稲や麦など穂の出る穀物の種をまくころとされています。

伊那市長谷の障害者社会就労支援センターさくらの家の利用者は5日、施設近くの畑で雑穀「エゴマ」の種まきを行いました。

さくらの家では、雑穀の栽培を5年前から行っています。

この日は、施設の利用者や栽培に協力している伊那ライオンズクラブや地域の人達、合わせて40人余りが、交代で種まき専用の機械を使ってエゴマの種をまきました。

利用者が栽培に慣れてきた事や販売数も年々安定してきた事から、今年は、栽培面積をこれまでの2倍の20アールに広げましたす。

エゴマは、10月頃に収穫できるという事です。 -

上伊那口腔保健センターまつり

口の中の健康を見直すきっかけにしてもりらおうと、2日伊那市の保健センターで上伊那口腔保健センターまつりが開かれました。

歯科医師10人による無料の歯科検診コーナーには、多くの市民が訪れ、子どもの歯の状態を診てもらっていました。

中には、虫歯の治療と勘違いして泣き出す子どももいました。

上伊那口腔保健センターまつりは、歯や口の中の健康について考えるきっかけにしてもらい、センターを広く一般にPRしようと毎年行われていて、今年で4回目になります。

会場内には、手形をとる体験コーナーや3歳から12歳児までを対象にした無料のフッ素塗布のコーナー、薬剤師による正しい薬の飲み方を紹介するコーナーなどが設けられ、多くの家族連れでにぎわっていました。 -

高齢者世帯対象に水道無料点検

一人暮らしの高齢者世帯を対象にした水道の無料点検奉仕活動が3日伊那市で行われました。

これは6月1日からの水道週間に合わせて伊那市水道事業協同組合が毎年行っているもので、今回で17回目となります。

奉仕活動には組合に加盟している27社が参加し希望のあった64世帯を分担してまわりました。

高齢者宅を訪れた水道業者は蛇口部分を点検したりパッキンを交換していました。

水道を修理してもらったお年寄りは、「蛇口をしめても、水がしっかり止まらず困っていました。自分ではできないので助かりました。」と感謝していました。 -

ケア付き共同住宅を考えるパネルディスカッション

障害者が社会の中で暮らすためのケア付き共同住宅を考えるパネルディスカッションが18日伊那市のいなっせで行われました。

ディスカッションには産婦人科医で書画家の根津八紘さんと障害者やその家族でつくるパンセの会の会員4人が参加しました。

パンセの会は、社会福祉法人を設立し、障害者が地域の中で暮らせる施設の建設を目指しています。

パンセの会では、住宅の建設に向け、支援を呼びかけていました。 -

継続的な支援必要 約50万円を被災地へ

伊那商工会議所青年部は、平成24年度の復興支援リストバンドの収益およそ50万円を、東日本大震災で被災した福島県浪江町と宮城県気仙沼市に義援金として届けました。

伊那商工会議所青年部のメンバー18人は、15日・16日の2日間、5月例会として被災地を訪れました。

1日目に訪れた福島県二本松市にある浪江町役場仮庁舎では、義援金およそ25万円を、浪江町の檜野照行副町長に手渡しました。

青年部では、継続的な被災地支援を行っていこうと、平成23年度から復興支援リストバンドを製作・販売していて、その収益の全額を義援金にしています。

リストバンドは、伊那まつりなどのイベントで販売。平成24年度は約1,000本が売れ、収益は50万円になりました。

おととしの伊那まつりで被災地のご当地グルメを紹介したことが縁で、義援金は福島県浪江町と宮城県気仙沼市に届けています。

宮城県気仙沼市では、市役所の熊谷修一保健福祉部長に義援金およそ25万円を手渡しました。

視察を通して青年部では、復興が進んでいない現状や、支援の意識が薄れてきていることを目の当たりにしたと話します。

青年部の橋爪麻人部長は「喜んでもらいこちらも嬉しかった。復興は進んでいないが、支援する側の意識は薄くなってきている。現状を言葉で伝えるのは難しいので、行動で示してみんなが支援活動に協力してくれるような環境を作っていきたい」と話していました。

復興支援リストバンドは今年もイベントなどで販売され、集まった収益は今年度中に浪江町と気仙沼市に届けたいとしています。 -

前期高齢者対象脳いきいき教室

骨や関節、筋肉などの疾患や認知症の予防につなげようと伊那市は、前期高齢者を対象にした脳いきいき教室「65歳からの健康クラブ」を17日、初めて開きました。

初開催となる17日は、6人が参加しました。

介護予防などを目的としたのういきいき教室は、市内105か所で開かれ、1,700人が参加しています。

うち、65歳から74歳までの前期高齢者はおよそ22%の332人に留まっています。

「65歳からの健康クラブ」は、前期高齢者の参加を増やすことやこれまでの脳いきいき教室では物足りないなどの声があがっていることなどから、年齢制限を定めて開くものです。

参加者は、職員からトレーニング方法などを教わっていました。

伊那市には、65歳以上の人はおよそ1万9,000人います。

このうち、介護保険サービスを利用している人はおよそ3,000人で、利用額は年間およそ56億円となっています。

65歳以上のうち前期高齢者はおよそ8千人と5割に近いことから、市では早いうちからの体力づくりを呼び掛けています。

65歳からの健康クラブは、毎週金曜日にほっとセンターみすずで開かれます。

また、毎週月曜日には男性限定で、西町のぶぁんて・あんで開かれます。 -

箕輪町施設お年寄り風船バレー大会

福祉施設の利用者同士で交流を深めてもらおうと、風船を使ったバレー大会が、16日箕輪町のながたドームで行われました。

これは、箕輪町内のデイサービスセンターなどで組織する、福祉施設事業所連絡会が開いたもので、今回で5回目です。

箕輪町にある福祉施設の利用者同士の交流を深め、楽しんでもらおうと風船バレーを行いました。

風船バレーは、テニスコートの中で椅子に座り、10人前後のチームに分かれて、風船でバレーを行います。

相手の床に風船を落としたら1点入り、5点先制したチームが勝ちとなります。

参加したおよそ80人の利用者は、8チームに分かれてプレーを楽しんだり、応援していました。

今回の風船バレー大会の代表で、ケアセンターふれあいの里の横川賢さんは、「外出する機会が少ない利用者にとって交流の場として楽しんでもらいたい」と話していました。 -

根津八紘さんチャリティ展始まる

産婦人科医で書画家の根津 八紘さんによる障害者やその家族で作るパンセの会を支援するためのチャリティ作品展が、伊那市のいなっせで16日から始まりました。

根津さんは、下諏訪町にある医療法人登誠会・諏訪マタニティクリニック院長で、書画家です。

会場には、根津さんの絵画35点、書が5点あります。

根津さんは、左利きで、右手で書を、左手で絵画を描きます。

絵画はレプリカを販売することにしていて、原画サイズが約5万円です。

このチャリティ展は、社会福祉法人の設立を目指す上伊那地域の障害者やその家族でつくるパンセの会が企画したものです。

根津さんと縁があったことから、今回実現しました。

パンセの会は、こうした取り組みを通して、法人を設立し、障害者が地域の中で暮らせる施設の建設を目指しています。

根津さんのチャリティ書画展は21日(火)いなっせ2階展示ギャラリーで開かれています。

収益金は、全てパンセの会に寄付されることになっています。

18日には、いなっせ6階ホールで根津さんによる「社会といのち」と題した講演会も予定されています。 -

たかずやチャリティー展 116万円寄付

伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」の移転改築を支援するため開かれたチャリティーアート展の売り上げおよそ116万円が、15日、たかずや福祉会に寄付されました。

15日は、チャリティーアート展の北原 勝史実行委員長などが、たかずやの里を訪れ、売上金の一部、116万7063円を、施設を運営するたかずや福祉会の埋橋良和理事長に手渡しました。

チャリティーアート展は、伊那美術協会・信州美術会上伊那支部・伊那市民美術会などが呼びかけ、3月29日から4月2日までの5日間開かれました。

出品者81人から177点が集まり、82人が、127点を購入しました。

額縁代などの材料費を除く収益と、寄付金を合わせ、116万円ほどが集まりました。

埋橋理事長は、「知恵を絞り汗を流していただいた寄付。子どもたちのために使わせていただきたい」と感謝していました。

北原実行委員長は、「大勢の人に作品を見てもらい、社会的にも貢献できてよかった」と話していました。

この寄付金は、移転改築の設備費として活用されるということです。 -

記念の1枚に スタジオで写真撮影

伊那市西町にある、写真館風の丘デュポンタンは、市内にある障害者福祉関連施設「伊那ゆいまーる」の利用者を招待し、無料で写真撮影を行いました。

15日は、伊那ゆいまーるの利用者、11人が写真館を訪れると、店のスタッフが化粧やヘアメイクを行い、あらかじめ決めていた衣装に着替え、撮影が始まりました。

伊那ゆいまーるの関係者によりますと、障害を抱えた人やその家族は、スタジオでの撮影を遠慮し、成人式等の記念写真が無い人もいるという事です。

伊那ゆいまーるのスタッフから事情を聴いたデュポンタンでは思い出にしてもらおうと、今回、創業100周年の記念事業の一環としてボランティアでの撮影を行いました。

この日撮影された写真は、記念写真としてプレゼントされるという事です -

福島の親子に外遊びを リフレッシュツアー開催

災害ボランティア団体の伊那谷親子リフレッシュプロジェクトは今年の夏に福島県在住の親子に伊那で遊んでもらう親子リフレッシュツアーを開催します。

30日は伊那市日影のいきいき交流施設ひだまりでツアーの打ち合わせ会が開かれました。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトは上伊那地域の有志でつくる災害ボランティア団体です。

親子リフレッシュツアーは原発事故後安心して外遊びができない福島県在住の親子に伊那市でリフレッシュしてもらおうと計画しているものです。

期間は7月27日から30日で、希望する福島県在住の親子25人程度を募集します。

ツアーの内容は現在計画中で、伊那市高遠町の旧三義小学校芝平分校に宿泊する予定です。

伊那谷親子リフレッシュプロジェクトはツアー開催に向けて、食材や雑貨、資金の寄付や、運営をサポートするボランティアを募集しています。

プロジェクトでは、市民への積極的なボランティアでの参加を呼び掛けています。 -

西駒山荘建て替え費用を長桂寺の内藤住職が寄付

登山愛好者でつくる伊那山の会の元会長で伊那市西町の長桂寺の内藤英昭住職が西駒山荘建て替え費用として20万円を伊那市に寄付しました。

1日は長桂寺の内藤住職が伊那市役所を訪れ、白鳥孝伊那市長に20万円を寄付しました。

白鳥市長は「建て替えの後は石室部分に中箕輪尋常高等小学校の駒ヶ岳遭難に関わるものを展示するなどして活用していきたい」と話していました。

西駒山荘建て替えのために寄せられた寄付は今日現在213件、およそ650万円です。

伊那市では、引き続き西駒山荘建て替えのための寄付金を募っています。 -

県共同募金会 南箕輪村田畑に20万円

長野県共同募金会は、南箕輪村田畑の自主防災会に20万円の配分を決め、4月26日に目録が伝達されました。

村社会福祉協議会で行われた伝達式には、田畑区自主防災会の加藤忠秋会長ら役員3人が出席し、村社協の孕石勝市会長から目録を受け取りました。

田畑自主防災会では、区内23か所の空き地などを災害時の第1次避難所に決めていて、案内板設置費用として40万円を共同募金会に申請していました。

今回配分される20万円と住民の負担により近いうちに案内板を設置する計画です。

田畑区自主防災会では、「案内板設置により、より的確に避難することができる」と感謝しています。

案内板は、アルミ製で区内23か所に設置される予定です。 -

SL風装飾バス到着

知的障害者の就労支援などを行っている、伊那市西箕輪の「社会福祉法人アンサンブル伊那」は、施設利用者に喜んでもらおうと、SLのようにデコレーションしたバスを導入しました。

このバスは、以前兵庫県で幼稚園バスとして使われていたもので、そのままの状態で24日、アンサンブルに到着しました。

アンサンブルでは、楽しい乗り物を置いて利用者に喜んでもらいたいと、バスの導入を決めました。

小椋年男理事長は、「利用者が興味を持ってくれると嬉しい。バスを見て楽しんでもらいたい」と話していました。

バスの名前は、今後利用者から募集をして、決定するということです。

小椋さんによりますと、今後は、バスの中にモニターやスピーカーを取り付け、映画鑑賞ができるように改装したり、外側にイルミネーションの装飾をする予定だということです。 -

奉仕の誓い新たに

伊那ライオンズクラブの結成50周年記念式典が21日、伊那市で開かれ会員が奉仕の誓いを新たにしました。

式典には会員などおよそ170人が出席し結成50周年の節目を祝いました。

式典で池田章会長は「結成以来多くの先輩方がその時代に合った奉仕活動を積み重ねてきた。今後も友愛と相互理解の精神を高めながら実践していきたい。」とあいさつしました。

伊那ライオンズクラブは地域社会への貢献を目的に1963年昭和38年に発足し現在会員は63人。

ガールスカウトの活動支援や献血、献眼、臓器移植の推進に努めるほほか、フィリピンの貧困層への自立支援施設建設などの奉仕活動を行ってきました。

式典では記念事業として児童養護施設たかずやの里移転改築基金へ、100万円を寄付しました。

会員らは伊那ライオンズクラブ結成50周年の節目を祝うとともに社会奉仕への誓いを新たにしていました。 -

夜回り先生 水谷修さんが講演

21日は伊那ライオンズクラブ結成50周年の一環として、夜回り先生として知られる水谷修さんによる講演会が伊那文化会館で開かれました。

横浜市生まれの水谷さんは、大学卒業後、高校の教諭となり生活指導を担当してきました。

深夜の繁華街をパトロールし若者とふれあうことで非行防止に取り組んできたことから夜回り先生と呼ばれています。

高校教諭を辞職後も全国各地で夜回りを続け悩みを抱える若者の話しを聞き、更生に導く活動を行っています。

今は自らが更生させた若者、およそ1万人以上が全国で夜回りの活動を行っているといいます。

水谷さんは東北地方で何度も、「死にたい」と相談を受けていた若者が東日本大震災後、被災した人たちを支援する活動を行っているという実例を挙げ、「人のために何かをしてみてください。ありがとうの一言が明日を生きる力になります。」と話していました。

水谷さんによりますと自らが立ち上げた悩みを抱える若者を支援する水谷青少年問題研究所には、これまでに伊那市からも数百件の相談が寄せられているということです。

21日は他に社会を明るくする運動作文コンクール長野県中学生の部で優秀賞を受賞した高遠中学3年の高島一綺君が「覚せい剤、麻薬について」という題名の作文を朗読しました。

高島君は職場体験をした薬局で覚せい剤や、麻薬の怖さを教えてもらったということで、「いやなことがあっても薬物に頼らないようストレスをためないことが必要だ」と話していました。 -

ふれあいバザール 手作り製品販売

南信地域の障害者就労支援センターの製品などを販売するふれあいバザールが伊那市のベルシャイン伊那店で20日から始まりました。

20日は南信地域の障害者就労支援センター10施設が集まり、手作りの手芸品やお菓子などを販売しました。

ふれあいバザールは障害者の工賃アップの取り組みの一環として行われているもので、この規模では今年で3回目です。

会場では伊那市の障害者社会就労センターゆめわーくの利用者による織物の実演も見ることができます。

ある利用者は、「作っているものが実際に売れるとうれしいし、やりがいになります」と話していました。

ふれあいバザールは21日もベルシャイン伊那店で開かれます。 -

イメージキャラクターが詐欺被害防止呼びかけ

14日の年金支給日に合わせ伊那警察署管内4市町村のイメージキャラクターが、振り込め詐欺に注意するよう呼びかけました。

伊那市の八十二銀行伊那支店では伊那市のイメージキャラクターい縲怩ネちゃんが啓発活動をしました。

14日は伊那警察署から広報啓発活動大使に任命されている4市町村のイメージキャラクターが管内6か所で防犯ボランティア団体などと一緒に注意をよびかけました。

伊那署管内では、今年に入って5件、およそ3400万円の詐欺被害が発生していて、ほとんどが必ずもうかるなどと言って投資させる儲かります詐欺となっています。 -

移住できない親子の実情を語る

様々な事情で福島第一原発事故による放射能汚染地区から移住できない親子を支援する活動を行っている虹乃未稀子さんの講演会が7日伊那市の伊那図書館で開かれました。

仙台に住む虹乃さんは放射能汚染地区から移住でない親子を対象に週末に汚染されていない地域で共に過ごし心のケアなどを行っています。

伊那市の農家から野菜を購入していることなどが縁で今回、汚染地域の実情などについて話しをすることになり会場にはおよそ30人が集まりました。

虹乃さんは、「仕事をしている人は避難すると人手不足となり辞めるに辞められない」「親の介護をしている人は親を連れて遠くに行くことは難しい」など、移住したくてもできない事情は様々だと話していました。

また「汚染地区から遠くに住んでいる人は『将来のある子どもを危ない所に住まわせるのはおかしい』と言うが、残らざるを得ない状況にある人の実情を分かってほしい。」と訴えていました。

虹乃さんは「事故後生まれた子どもを2年間外に出したことがないという親もいる。移住したくてもできない人たちをサポートする体制が必要だ」と話していました。 -

アンサンブル伊那に新たな施設が完成

知的障害者の就労支援などを行っている伊那市西箕輪のアンサンブル伊那に、木工製品の加工場などを含む新たな施設が完成し、7日、開所式が行われました。

新たに完成した「アンサンブル伊那第II」は、これまでの施設の南側に建設されました。

利用者の増加に対応するためのものです。

事務所やランチルームのある管理棟のほか、新たな事業として始める木工製品の生産のための施設や多目的ホールなど、合わせて5棟を建設しました。

総事業費は1億9,000万円で、そのうち約9,500万円を国と県の補助で賄いました。

ここでは、県内の間伐材を使って、利用者が物置やベッドなどの製品を作ることになっています。

7日は、開所式が行われ、関係者が施設の完成を祝いました。

アンサンブル伊那第IIの定員は40人で、これまでの施設と合わせると現在68人が利用しているということです。

アンサンブル伊那では、今後、木工製品の販路を開拓して製品を普及させ、障害者の自立支援につなげていきたいとしています。 -

地域交通安全活動推進委員委嘱式

地域交通安全活動推進委員の委嘱式が3日伊那警察署で行われ、17人が委嘱されました。

地域交通安全活動推進委員は、長野県公安委員会が委嘱するもので、この日は青木辰夫署長が委嘱状を伝達しました。

今回委嘱されたのは新任が5人、再任が12人で、任期は2年間です。

委員は、交通安全週間や、学校の登下校時の呼びかけなど地域の中心となり啓発活動に取り組みます。

青木所長は、「地域のリーダーとしての活躍を期待します」と話していました。 -

上伊那市町村教育委員会連絡協議会 たかずや整備費寄付

上伊那8市町村の教育委員会などでつくる上伊那市町村教育委員会連絡協議会は、たかずやの里の整備費用として22万4,150円を寄付しました。

22日は、連絡協議会の松田泰俊会長ら3人が、市役所を訪れました。

連絡協議会は現在45人で構成していて、寄付金は松田会長らが会員に呼び掛け集まったものです。

松田会長は「委員全員が快く協力してくれた。たかずやの里の支援ができたことをありがたく思う」と話していました。

白鳥孝広域連合長は「子どもからお年寄りまで支援の輪が広がり、当初は考えていなかった交流施設の建設も夢ではなくなってきた」と、感謝していました。

これまでにたかずやの里の整備に寄せられた寄付は、およそ3千百万円となっています。

62/(金)