-

少年剣士に被災地支援の協力求める

東日本大震災の被災地支援を行っているボラランティアグループが岩手県大槌町の保育園児にクリスマスプレゼント贈る計画をたてています。

2日は、伊那市の伊那北小学校で開かれた剣道大会に合わせ少年剣士に協力を求めました。

上伊那地域を拠点に被災地支援を行っているネットワークkizuna縲怩ォずな縲恊M州は、去年4月から活動を始め、これまでに2トントラックおよそ10台分の物資を届けています。

去年のクリスマスにも大槌町の小学生や保育園児にプレゼントを贈り、喜ばれたことから今年も計画しました。

代表の高橋泉さんの出身地は福島市で故郷のために力になりたいと活動しています。

これまで宮田村の少年サッカーチームでコーチを務めていたことから上伊那のスポーツ関係者と交流するようになりました。

2日の剣道大会での支援呼びかけもそれが縁で実現しました。

高橋さんの呼びかけで少年剣士も募金に協力していました。

高橋さんは「被災した人たちへの支援を今やめてはいけない。まだ何か出来ることがあるはず」と話しています。 -

長野犯罪被害者支援センター 活動の周知、利用を呼び掛ける

NPO法人長野犯罪被害者支援センターは、29日、支援活動の周知、利用を呼び掛ける街頭啓発を箕輪町で行いました。

この日は、センターの職員やボランティア、伊那警察署の署員など9人が、箕輪町の大型店前で街頭啓発を行いました。

メンバーは、犯罪被害に関する相談窓口などが書かれたチラシを買い物客に手渡し、支援活動の周知と利用を呼びかけました。

長野犯罪被害者支援センターでは、犯罪にあった被害者への支援として、病院や裁判所などへの付き添いのほか、電話や面接による相談などを行っています。

専門的な研修を受けたボランティア相談員は31人いますが、南信では数人しかいないということで、「一人でも多くの人にボランティアになってもらいたい」と話していました。

ボランティア相談員には、25歳以上で専門の講習を受ければ誰でもなれるということです。 -

信州みのわそば打ちの会 みなみみのわふれあいの里でそばを振る舞う

箕輪町上古田のそば打ち愛好者でつくる信州みのわそば打ちの会は、22日、南箕輪村の特別養護老人ホームみなみみのわふれあいの里を訪れ、利用者にそばを振る舞いました。

この日は、信州みのわそば打ちの会のメンバー3人がみなみみのわふれあいの里を訪れ、そば打ちを実演しました。

利用者に打ち立てのそばを味わってもらおうと、箕輪町上古田に住む職員がそば打ちの会に依頼しました。

そば粉は、会のメンバーが今年8月に種をまき、10月に収穫した上古田産のそばです。

メンバーは、そば粉と水を混ぜる「水回し」という作業で失敗するとそばが切れてしまうので一番気を使うこと、生地をのばす時は、均一にきれいな円になるように伸ばすことなどを利用者に話しながらそばを打っていました

そば打ちの会代表の柴市雄さんは、「普段見る機会が少ないそば打ちを見て、気分転換をして楽しんでもらいたい」と話していました。

そばは、全部で100食用意され、昼食の時間に味わったということです。 -

上伊那の教育団体が寄付

上伊那の教育団体は、児童養護施設たかずやの里の施設整備に役立ててもらおうと118万円を寄付しました。

19日は、上伊那教育会の矢澤静二会長をはじめ、教育団体関係者4人が伊那市役所を訪れ上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長に寄付金を手渡しました。

寄付金は上伊那の小中学校の教諭などから集めたもので、金額は118万9,004円です。

矢澤会長らは、「たかずやの里の子どもたちが、より良い環境で生活できるように役立ててもらいたい。」と話していました。

たかずやの里の施設整備に集まった寄付は19日現在で2,365万377円となっています。 -

タイの孤児が作るフェアトレード商品の展示販売

NPO法人フリーキッズ・ビレッジは、タイに暮らす孤児たちが作った服や小物の展示販売を19日から伊那市荒井のコミュニティー・カフェ セジュールで行っています。

店内にはタイの孤児が暮らす家バン・トー・ファンやその集落の人々が手作りした服などおよそ50点が展示販売されています。

NPO法人フリーキッズ・ビレッジはこの家と交流があり、伊那で初めて展示販売を開きました。

これらの商品は継続的に仕事や技術を提供することで自力で暮らしを向上させる経済活動、フェアトレードに基づくもので、売上が子供たちの支援につながるということです。

この催しは12月8日まで伊那市のコミュニティーカフェ セジュールで開かれています。 -

児童が働く事の大変さを体験

伊那市の伊那東小学校の児童は、伊那文化会館西側広場の落ち葉集めを16日、行いました。

作業を行ったのは、伊那東小学校の6年松組30人です。

松組では、5年生の頃から総合的な学習の時間を使い社会問題について学んでいます。

児童らは活動を進める中で、海外の発展途上の国では自分達と同じくらいの子どもが1日13時間近く働いているということを知りました。

今回は、働くことの大変さを知ろうと、およそ2時間半にわたり休憩なしで落ち葉を集めました。

松組では、今後アルミ缶回収や学校のお祭りなどでお金を集め、発展途上国にワクチンを送る計画です。 -

ボランティア活動紹介するポスターづくり

伊那市社会福祉協議会は、12月に開かれるボランティア活動みほん市で展示するポスターを12日作りました。

福祉まちづくりセンターで開かれたポスターづくりには市内の5つのボランティアグループが参加しました。

ボランティア活動みほん市はポスターを使い活動を紹介するもので、12月に福祉まちづくりセンターで開かれる伊那市ボランティア研究集会の中で行われます。

ポスター作りでは8月にみほん市を開催した茅野市社会福祉協議会の北原俊憲さんが講師を務めました。

参加グループのうち伊那市社協ボランティアサロンは、本の交換会で子供たちのふれあいの場を作った活動などを紹介するポスターを作っていました。

12月1日のボランティア活動みほん市では、ポスター展示のほか活動の発表が行われます。 -

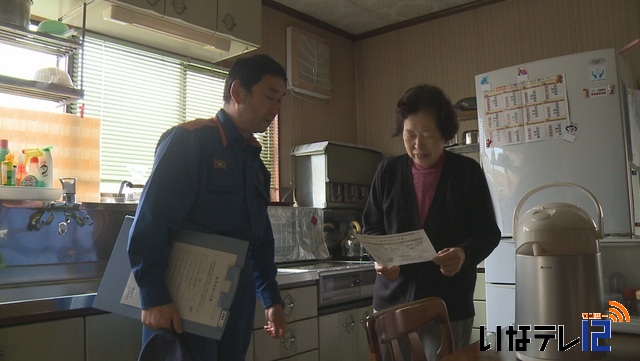

高齢者宅を訪問「火の用心」

秋の全国火災予防運動にあわせ、伊那消防署は、高齢者宅を訪問し火災予防を呼び掛ける訪問指導を1日から行っています。

9日は、伊那市中央の78歳の独り暮らしのお年寄り宅を訪問し、火災報知器や消火器の設置状況などを確認しました。

訪問指導は、伊那市と南箕輪村の75歳以上の独り暮らしの高齢者宅100軒を対象に、民生委員や消防団の協力を得て行うもので11月末まで行われます。

消防署員は、「火を使っているときはその場を離れないようにしてください。」などとアドバイスしていました。

この取り組みは、火の取り扱いが増えるこの時期に、伊那と高遠消防署が毎年行っています。 -

本を売って被災地支援

伊那市高遠町の高遠小学校5年西組の児童は、被災地の復興を支援しようと10日、商店街の一角で古本や中古の日用品などの販売を行いました。

会場には、子ども達が地域や高遠町図書館などに呼びかけて集めた本およそ700冊の他、中古の日用品などが並びました。

高遠小学校5年西組では、去年の4月から、被災地のために何かできないかと、総合学習で支援活動を始めました。

これまでに、アルミ缶回収などでお金を集め、宮城県石巻市に送るなどの活動を行ってきました。

去年10月に、高遠の商店街で進められている本の町プロジェクトと一緒に活動をしていこうと声をかけられ、古本の販売を企画しました。

今年夏には、支援団体を通じて知り合った石巻市の子ども達と高遠で交流をして、今まで以上に目的意識が生まれたと、担任の佐々木由利教諭は話します。

子ども達は店の外に出て、商店街を歩く観光客にも呼び込みをしていました。

ある児童は「石巻の遊び場には遊ぶものがないので、そういうものを送ってあげたい」と話していました。

この日の販売ではおよそ3万6千円の売り上げがあったということで、5年西組では、交流した石巻の子ども達に要望を聞き、必要な物を購入して今年度中に送る予定だということです。 -

村初の防災アドバイザー設置

南箕輪村は、防災に関して専門的な立場から指導や助言を行う防災アドバイザーを、初めて設置しました。

31日夜は、南箕輪村役場で初会合が開かれ、6人が防災アドバイザーに委嘱されました。

6人は、元消防団長や自主防災会の会長などで、それぞれ防災活動に関しての経験者です。

南箕輪村では、東日本大震災などを受けて、自主防災力を高めるために、今回初めてアドバイザーを設置しました。

唐木一直村長は、「日頃から地域の状況を把握し、より安心安全な防災力の高い地域にしていきたい」と挨拶しました。

防災アドバイザーは、地区の防災マップの作成の支援や、住民への啓発活動などを行なっていきます。

南箕輪村では現在、12地区のうち、4つの地区が防災マップを作成済み、1地区が作成中、その他7地区が作成できていません。

村では、全地区で防災マップを作成したい考えで、マップの作成にアドバイザーの経験を取り入れていくということです。

防災アドバイザーの任期は2年となっています。 -

市社協が経営基盤確立計画を策定

伊那市社会福祉協議会は伊那市からの補助金削減への対応など組織の持続的発展を目指す経営基盤確立計画を策定しました。

経営基盤確立計画は、介護保険制度の改正や市の補助金削減など社協を取り巻く経営環境が変化していることから、その経営基盤を確立しようと初めて策定されたものです。

自立した安定的な法人運営を行うため、組織の見直しや市職員の派遣受け入れの廃止のほか、デイサービスの運営について民間を含めた指定管理者の公募化などをあげています。

また現在4億7千万円ほどとなっている繰越活動収支差額の取り扱いについても検討していきます。

市社協は旧伊那市、高遠町、長谷村の3つの社協が平成18年度に合併したもので、昨年度はおよそ3,100万円の黒字でした。

しかし民間の宅老所の増加などにより社協が運営するデイサービスセンターの利用者が減少しているとして今後厳しくなる経営環境に対応していきたいとしています。

経営基盤確立計画では、新たな福祉ニーズの掘り起こしに努めるほか、きめの細かい相談や、支援にも取り組んでいくとしています。

計画の期間は今年度から平成26年度までで、各年度の事業計画の進捗状況を理事会などで管理するほか、見直しが必要な場合は、期間内にも変更を行い実情にあった対応をしていくということです。 -

信大中原寮に園児招かれる

寮祭が行われている信州大学の中原寮に26日西箕輪保育園の園児が招かれました。

中原寮を訪れたのは、近くの西箕輪保育園の園児100人です。

信州大学の学生は、普段から保育園や小学校と交流しています。

す。

毎年1回、寮祭にあわせて子どもたちを招待していて、今回は、大学のグラウンドで栗やどんぐりなどの木の実探しをしました。

木の実は、寮生が前日にまいておいたもので、園児たちは、夢中になって探していました。

木の実拾いが終わると学生から園児に手作りのクッキーがプレゼントされました。

中原寮では、27日に寮祭のメインイベントとなる寮内開放が行われ、名物の豚の丸焼きが来場者にふるまわれます。 -

手作りおやつのレシピを配布

22日南箕輪村中部保育園で手作りのおやつとレシピが配られました。

22日は地域の主婦などでつくる食生活改善推進協議会の会員5人が保育園を訪れ、手作りのおやつとそのレシピを、迎えに来た保護者に配りました。

協議会では、手作りおやつの良さを広め、家でも作ってもらおうとレシピを配っています。

22日は保護者に会員が作ったサツマイモを使ったプリッツと、きなことマカロニを使ったあべかわ風のお菓子がふるまわれました。

食生活改善推進協議会の倉田和子会長は、「簡単なので子供と一緒にぜひ作ってほしい」と話していました。

ある保護者は、「普段お菓子を手作りすることはあまりないが、家にある食材で簡単に作れそうなのでやってみたい」と話していました。 -

みのわタクシー 福祉車両導入

箕輪町のみのわタクシーは、車いすに乗ったまま乗り降りができる福祉タクシーを、導入しました。

新たに導入された福祉タクシーは、5人乗りワンボックスカー1台です。

お年寄りが乗り降りしやすい様、自動的にステップがでてきます。

バックドアを開けると、スロープが収納されていて、車いすに乗ったまま乗り降りができます。

価格は、およそ300万円で、うち60万円を国の補助金で賄っています。

みのわタクシーは、10台車を所有していて、別の形の福祉タクシーを含め2台目となります。

平澤豊満箕輪町長は「高齢化が進む中心強く思う」と話していました。

みのわタクシーでは、乗り降りの介助の仕方など乗務員を対象にしたケア輸送訓練を行っていくということです。

新しい福祉タクシーは、19日から利用可能となっています。 -

食育発信レストランにクロスカフェ伊那店

伊那中央病院内のクロスカフェ伊那店が食育を発信する3つの星レストランに登録され、19日プレートが交付されました。

19日は、3つの星レストランを推進している長野県の伊那保健福祉事務所からクロスカフェ伊那店に登録店のプレートが交付されました。

対象のメニューは、安曇豚ポークジンジャー定食で、880円で提供されています。

さっぱりした甘みのあぶらみ脂身が特徴という安曇野産の豚肉を使いました。

カロリーは、648キロカロリー、食塩は、3.6グラム、脂質は、16.5グラムで県が定めた基準をすべてクリアーしています。

3つの星レストランは、健康・食文化・環境の3つの要件を総合的に満たすと登録されます。

県では、平成22年度から登録をはじめ、上伊那地域では、クロスカフェ伊那店が5号店となりました。

伊那保健福祉事務所では、「外食における野菜不足や食塩・脂質の過剰摂取が課題。さらなる食育への取り組みを発信してもらいたい」と話しています。 -

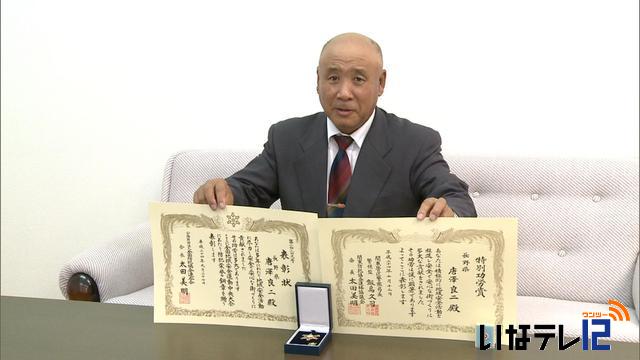

唐澤良二さん 全国防犯功労銅章

伊那エンジェルス隊の隊員として、多年にわたり地域安全活動に尽力したとして、伊那市の唐澤 良二さんが、全国防犯協会連合会の防犯功労銅章などを受賞しました。

18日は、唐澤良二さんが、伊那警察署を訪れ、田中泰史署長に受賞を報告しました。

唐澤さんは、平成19年から伊那エンジェルス隊の隊員となり、青少年への声掛けや、街頭啓発活動に取り組んできました。

この功績が認められ、全国防犯協会連合会 防犯功労銅章を受賞しました。

また、平成9年から坂下区子ども育成会の会長として、年中行事の運営のほか、青少年の健全育成に貢献したとして、関東防犯協会連絡協議会の特別功労者も同時に受賞しました。

田中署長は、「これからも青少年の健全育成にご協力をお願いします」と話し、受賞を喜んでいました。

なお、伊那署管内で、この2つの賞のダブル受賞は、初めてだということです。 -

「火事に負けず勉強がんばって」

9月に校舎などが全焼した上田市の浦里小学校を支援しようと南箕輪小学校児童会はお金を集め、15日南箕輪村役場に届けました。

15日は、原勇飛児童会長など10人が村を通じて募金を届けてもらおうと、南箕輪村役場を訪れました。

募金は火災の報道をテレビで見た児童らが、同じ小学生のために何かしたいと行ったものです。

9月20日から27日まで全校児童に呼びかけ、およそ11万4,000円が集まりました。

浦里小学校は、大正時代に建築されたものがそのまま残る木造校舎でした。

その趣のあるたたずまいから映画やドラマのロケ地としても使われていました。

しかし9月5日夜の火災で校舎や倉庫などが全焼しました。

南箕輪小学校児童会では募金とともに浦里小学校の子どもたちに元気になってもらえればと、励ましの手紙も贈ることにしました。

南箕輪小学校児童会の募金と手紙は村の征矢鑑教育長から上田市の教育長に届けられることになっています。 -

箕輪町ボランティアガイド養成へ

箕輪町は、県外などから訪れた観光客を案内するボランティアガイドを、来年度までに養成します。

ボランティアガイドの養成講座が12日、箕輪町内で開かれ、住民7人が参加しました。

ガイドの養成は、一般の人におもてなしの心を養ってもおうと町が初めて企画しました。

参加者は、町内の観光スポット9か所を見学し、職員や関係者から説明をうけました。

このうち、上古田の赤そばの里では、古田の里赤そばの会の唐澤清光会長が解説しました。

唐澤さんは「この場所から南アルプスがきれいに見えるのは夕方ですが、花がきれいなのは朝です」「赤そばは収量が少なく、通常のそばと比べて三分の一から四分の一しか取れません」などと話しました。

町では、近隣市町村の観光施設も案内できるように広域的な知識を深めてもらい、来年度中には活動を始めたいとしています。 -

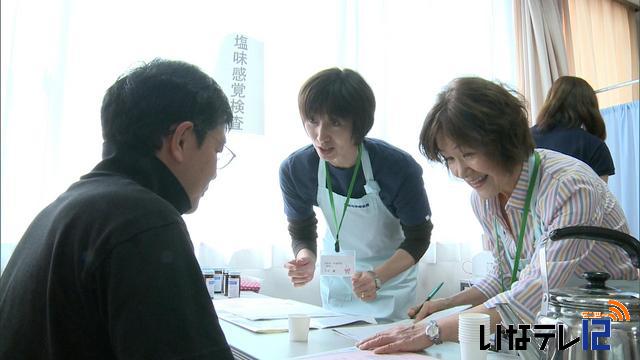

第29回 健康まつり

健康について楽しく学ぶ第29回健康まつりが7日に伊那市保健センターで行われました。

テーマは、生活習慣病予防で、伊那市保健センターには、健康や運動に関する様々なブースが設けられていました。

塩分の感じ方を体験するコーナーでは、簡単な検査が行われ、係員が塩分を控えた食事をとるよう訪れた人たちに呼び掛けていました。

ほかには、体重や体脂肪、お腹まわりをはかるメタボ検査や骨粗相症に関するコーナー、脳年齢を測定するコーナーなどがあり、訪れた人たちが検査したり、体験していました。

運動を推奨するコーナーでは、ニュースポーツも紹介されていました。

囲碁ボールはスティックでボールを転がし、白・黒のボールを並べます。

会場を訪れた人たちは、楽しみながら気軽に健康の大切さにふれているようでした。 -

消火技術コンクール

伊那防火管理協会に加盟している企業などが参加する消火技術コンクールが5日伊那市内で行なわれました。

競技は、消火器の部と屋内消火栓の部で行なわれ、消火器の部には、9団体から21人が、屋内消火栓の部には、4団体が参加しました。

コンクールは、平成4年から毎年行われていて、今回が21回目です。

3人一組の屋内消火栓の部では、火災報知器の合図で火災を確認し、素早い動作で放水。

標的が倒れるまでの時間を競いました。

競技の結果、消火器の部では、中部電力伊那営業所の小林祐太さんが、屋内消火栓の部では、伊那市役所が優勝しました。 -

ファミリーサポーター養成講座

子育て中の家族を地域で支える箕輪町ファミリーサポーターの養成講座が3日町地域交流センターで開かれました。

講座には3人が参加し、管理栄養士の三井珠子さんから子どもの食生活について講義を受けました。

箕輪町は小学校6年生までの子どもを一時的に預けることができるファミリーサポートセンター事業を平成22年度から行っています。

センターには56世帯が登録をしていて、現在14人のサポーターがいます。

箕輪町が利用者とサポーターの仲介となり、子ども1人につき1時間700円で預けることができます。

利用人数は、平成22年度がのべ17人、平成23年度はのべ26人、平成24年度は9月までで40人で、年々増えています。

講座は全部で4回あり、受講生はサポーターとしての知識を習得していくということです。 -

凌駕ZEROがケアセンターでラーメンふるまう

箕輪町木下のラーメン店凌駕ZEROが27日一の宮のケアセンターふれあいの里でラーメンをふるまいました。

27日は凌駕ZEROのオーナーなどが訪れ、利用者と職員60人ほどにラーメンをふるまいました。

凌駕ZEROは、なかなか外に出られない利用者に地域の味を食べてもらおうと、無料でラーメンをふるまう活動を行っていて、今回はふれあいの里から依頼を受けました。

ふるまったのは魚介類のスープを使ったにぼししょうゆラーメンです。

利用者は27日を楽しみにしていたということで、スープを飲み干す人もいました。

ある利用者は、「あまりにもおいしくて夢のようだった。作り立てで麺の硬さもちょうどよかった」と話していました。 -

青年海外協力隊員佐藤さん エルサルバドルへ

伊那市の佐藤祐美子さんは、独立行政法人国際協力機構JICAの青年海外協力隊員として、24日から、中米のエルサルバドルに派遣されます。

20日は、佐藤さんと駒ヶ根青年海外協力隊訓練所所長の堀内好男さんが市役所を訪れ、白鳥孝市長に出発の挨拶をしました。

佐藤さんは、伊那市美原出身の31歳。

大学を卒業後、外資系のホテルで4年間働いていました。

28歳の時、世界一周の船に乗り途上国を含む様々な国を訪れ、貧困や社会が抱える問題を解決する仕事につきたいと考えるようになりました。

白鳥市長は「国際貢献をしつつ、見聞を広げてきてください」と激励しました。

佐藤さんの任期は2年間で、現地では、農業関係者の支援に携わります。 -

水神町と伊那市社会福祉協議会が災害時の協定結ぶ

伊那市山寺の水神町と伊那市社会福祉協議会は27日、災害時等の協力応援体制の協定を結びました。

27日は伊那市の福祉まちづくりセンターで調印式が行われ、水神町の小木曽義典総代と、伊那市社会福祉協議会の小池孝行会長が協定書を取り交わしました。

協定では、水害時などに福祉まちづくりセンターを一時的な避難場所として避難者を受け入れるとしています。

また、災害時などに社協の運営する福祉まちづくりセンター及び障害者社会就労センター輪っこはうす・コスモスの家の利用者の避難誘導に関して地域の人の協力を求めることを取り決めました。

伊那市社協では、これまでに御園区や高遠町長藤区など、4つの区と災害時等の協力応援体制協定を結んでいます。

伊那市社協の小池会長は、「これからも利用者や地元の方の安全対策に努めていきたい」と話していました。

水神町の小木曽総代は、「常日頃の準備をしっかりすることによって大事になることを防ぐことができるのでは」と話していました。 -

聴導犬がパチンコ店で社会性訓練

耳が聞こえない人を介助する聴導犬の社会性訓練が22日、伊那市西春近のパチンコ店で行われました。

訓練は、宮田村に本部を置く、社会福祉法人日本聴導犬協会が行ったもので、3歳のふじと1歳ののぶがパチンコ店の店内に入りました。

日本聴導犬協会では、聴導犬や介助犬の訓練を行い、聴覚障害者に無料で貸与しています。

日ごろからスーパーや電車の車内などでは訓練を行っていますが、利用者の中にパチンコなどをしたい人もいることから、今回初めて訓練を行いました。

聴覚が発達している犬が、大きな音の中でもいつも通り過ごせるようにすることが課題で、訓練士がエサをやったり、褒めたりしながら店内の環境に慣れさせていました。

主任訓練士の矢沢昌子さんは静かにしている聴導犬のふじに「よくできたね、えらいね」などと話しかけエサをやっていました。

矢沢さんは「店内の大きい音や様々な光、鏡に映った姿など普段の生活では体験しにくいものがたくさんある。訓練を通して少しずつ慣れさせていきたい」と話していました。

今回訓練に協力したパチンコ店「わくわく戦艦123」は、聴導犬の入店を許可する協力店に加盟していて、聴導犬を連れての入店も積極的に受け入れたいとしています。

マルギンネクストグループの高橋慎一さんは「訓練を通してお客様の温かい目を感じた。聴導犬や介助犬を連れたお客様にも気軽に利用していただきたい」と話していました。

聴導犬協会では、パチンコ店など様々な施設での訓練を、今後も続けていきたいとしています。 -

おやじの会がボランティアでごみ拾い

伊那市の伊那公民館の公民館講座、おやじの会のメンバーが25日市内のごみひろいをしました。

25日はおやじの会のメンバー50人が集まり、市内のごみひろいを行いました。

おやじの会は伊那公民館が定年退職後の男性の生きがいづくりにつなげようと開いている講座で、月に一度料理教室や史跡めぐりなどを行っています。

今回は地域貢献に取り組もうと初めてごみひろいを行いました。

ごみ拾いに参加した伊那公民館の武田登館長は、「ごみ拾いを通して市内にたくさんごみが落ちているのがわかった。初めてボランティアを行ったが、いい活動ができたと思う」と話していました。 -

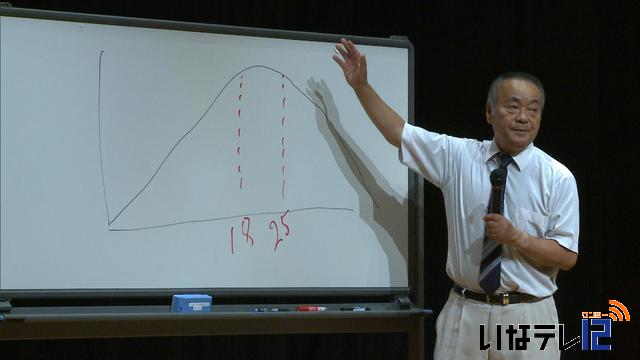

上伊那年金受給者協会が高齢者福祉講座

地域の年金受給者でつくる上伊那年金受給者協会の高齢者福祉講座が18日伊那市のいなっせで開かれました。

この講座は上伊那年金受給者協会が毎年開いているもので、今年は会員150人ほどが参加しました。

講座では、長野県社会福祉事業団理事長の辰野恒夫さんが「生きがいを持ち、自分らしく生きる」と題して講演しました。

辰野さんは、「経験や知識に基づいた技術や判断力は、高齢になっても伸び、蓄積されていくといわれている。

高齢者の能力やエネルギーを他人に提供していくことが大切」と話していました。

上伊那年金受給者協会の吉川大吉協会長は、「この講座が年金受給者の親睦や生活の向上のきっかけになれば」と話していました。 -

たかずやの里建て替えへ 支援本格化

上伊那広域連合などが協力して建て替えが予定されている児童養護施設たかずやの里への、支援活動が本格化しています。

15日には伊那市のベルシャイン伊那店で募金箱の設置セレモニーが開かれ、たかずやの里の埋橋良和理事長と上伊那広域連合長の白鳥孝伊那市長が(株)ニシザワの小池和広副社長に募金箱を手渡しました。

募金箱は、竹を切って作られたもので、たかずやの里の子ども達も作製に協力しました。

たかずやの里の埋橋良和理事長は「少しでも募金箱を見てもらって、子どもたちの気持ちを感じ取ってもらえたら」と話していました。

児童養護施設たかずやの里は、昭和27年に虚弱児施設高烏谷保養園としてスタートし、昭和49年に現在の場所に施設が建て替えられました。

建設から40年近くが経過し、老朽化していることや耐震化が必要なことから移転新築が予定されています。

事業費はおよそ3億7千万円で、そのうち国や県の補助を除いた1億7千2百万円は、上伊那8市町村で負担することにしています。

6月からスタートした、たかずやの里整備支援基金には、14日現在、法人、個人合わせておよそ950万円が集まっています。

白鳥連合長は「いろんなところで支援が動き出している。上伊那8市町村の人たちにも活動を見てもらい、参加してもらえるようアピールしていきたい」と話していました。

この日は、ベルシャイン伊那店の入口で募金活動や募金を呼びかけるティッシュ配りも行われました。

株式会社ニシザワの小池副社長は「これからを担っていく子ども達のために精一杯協力したい」と話し、伊那店以外の店舗でも募金活動に協力したいとしています。 -

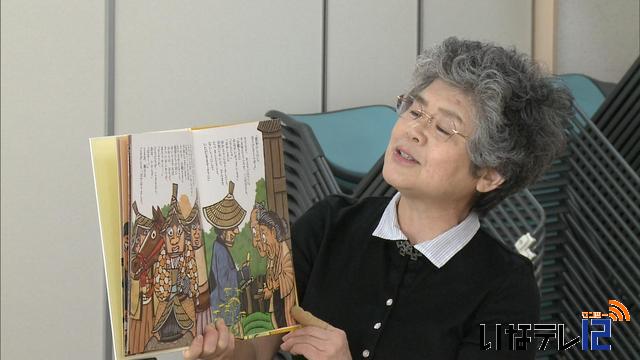

読育ボランティア養成実践講座

読み聞かせや手遊びについて学ぶ読育ボランティア養成実践講座が13日箕輪町の地域交流センターで開かれました。

講座は町内のボランティアで作る読育ボランティアネットワークと箕輪町図書館が開いているもので、25人ほどが参加しました。

講師は、飯田市にある上郷図書館元館長の下沢洋子さんで、読み聞かせや手遊びなどを実演しました。

下沢さんは、「子どもに読み聞かせるときは、物語を伝えることを意識して読むことが大切」などと指導していました。

読育ボランティアネットワークでは、小学校などで読み聞かせの活動を行っていて、講座を通じてレベルアップを図りたいとしています。 -

はびろの里まつり 楽しみながら介護を理解

伊那市西箕輪の老人保健施設はびろの里の、はびろの里まつりが2日に行われ、訪れた地域住民が、楽しみながら介護などについて理解を深めました。

はびろの里では地域の住民と交流し、楽しみながら介護などについて理解を深めてもらおうと、毎年この時期にまつりを行っていてます。

まつりではチャリティーバザーが行われ、東日本大震災の被災地、宮城県山元町の主婦が、避難先の仮設住宅で手作りしたタワシが販売されました。山元町はイチゴの生産地でしたが、津波で9割以上のハウスが流されてしまったということです。

会場ではほかに、職員有志による認知症をテーマにした寸劇も行われ、訪れた人が楽しみながら理解を深めました。

職員らは、寸劇を通し、「物忘れがひどくなったり、家事がうまくできなくなったりと、認知症を最初に自覚するのは本人。本人が一番心配で、心細いことを知って欲しい」と呼びかけていました。

3112/(水)