-

「駒ケ根地域自立支援施設」地元説明会

駒ケ根市の特別養護老人ホーム・伊南福祉会「観成園」が昨年移転したのに伴い、空いた建物に児童発達支援施設「つくし園」、市地域活動支援センター(旧福祉共同作業所)「伊南桜木園」などを移転させて「駒ケ根地域自立支援施設」(仮称)として利用する計画について駒ケ根市は23日夜、建物のある上穂町区の住民を対象にした説明会を同区内の三和森クラブで開いた。住民約30人が集まり、市担当者の説明を聞いた。旧観成園に隣接していた旧看護専門学校校舎の解体に伴い、建物内に設置していた市文化センター分館と市立図書館・博物館収蔵庫、小中学校中間教室としての機能も併せて同施設内に移転する。

担当者らは代わる代わる施設の目的や現状などについて説明し、理解と協力を求めた。席上、いくつかの質問が出たものの、住民らは受け入れについておおむね好意的な反応を見せていた。

つくし園などを運営する市教育委員会によると、10月から内部改修工事を始め、年度内の完成を目指したい考え。 -

ネパール・ポカラ市母子保健推進プロジェクト支援計画発表

栄養不良や感染症などのため、乳幼児死亡率が千人当たり64人(日本1・8人、2001年)、妊産婦死亡率が10万出生当たり539人(日本6・3人、同)と世界的にも高い水準にあるネパールに支援の手を差し伸べよう竏秩B駒ケ根市民らでつくる「ネパール交流市民の会」の塩原順四郎会長は23日夜に駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた同会の第9回総会で「ネパール・ポカラ市母子保健推進プロジェクト支援計画」の素案を発表し、理解と協力を求めた=写真。

計画によると、乳幼児と妊産婦の死亡率を改善するため▽超音波診断装置などの医療機器やジープ型救急車の現地調達に対する支援▽ポカラ市の医師、看護師などの研修受け入れ▽ポカラ市母子保健センター設置に協力竏窒ネどを行う。「竏柱ャ市民の会」は研究、検討を重ねた上で、ポカラ市との調整が整い次第、支援事業に着手したい考え。計画の決定を待って基金を設立し、市民からの寄付を募って支援の財源としていく。 -

南箕輪村特別養護老人ホームの夏祭り

南箕輪村の特別養護老人ホーム「南箕輪老人ホーム」(唐沢謹男施設長)で22日、夏祭りがあった。同施設の利用者70人とその家族が集まり、夕涼みをしながらさまざまな催しを楽しんだ=写真。

家族とともに祭りの雰囲気を楽しんでもらおう竏窒ニ、家族が集まれる夕方をを選んで毎年行っているもの。会場には夏祭りの定番出店屋台が並び、職員たちがそれぞれに練習してきた水戸黄門の舞台劇やフラダンスなどを披露。利用者や家族も音楽に合わせて手拍子をしながら、祭りを楽しんでいた。 -

駒ケ根天竜川河川愛護連絡会が美化活動

駒ケ根市内の天竜川と支流河川などに関係する団体でつくる(会長・原寛恒副市長)は21日朝、天竜川と田沢川の美化活動を行った。19団体の会員らと市職員など約130人が参加し、河原や土手に落ちているごみなどを拾ったほか、アレチウリの駆除も併せて行った。天竜川の対象区域は東伊那区・大久保地区縲怏コ平区・丸塚地区の約2キロ。参加者はごみ袋を手に川の両岸を歩き、ペットボトルや空き缶などのごみをせっせと拾い集めていた=写真。

作業に先立ち、下平区の農村環境改善センター・一心館で開いた開会式で原寛恒会長は「1993年から毎年行ってきたが、回を重ねるごとに美化意識は着実に高まっている。活動を通じてさらなるモラル向上につながってほしい」と述べた。 -

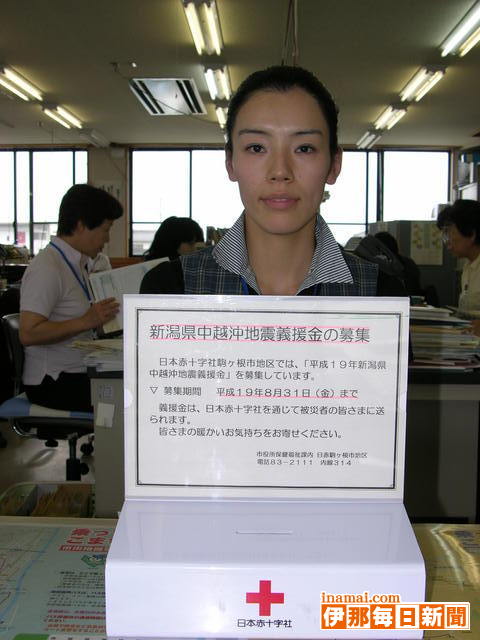

地震義援金募集開始

16日に起きた新潟県中越沖地震で被害を受けた被災地への義援金の受け付けを駒ケ根市が20日から始めた。市役所保健福祉課、市民生活課、駒ケ根駅前ビル・アルパ1階の市民サービスコーナー、中沢支所、東伊那支所のほか、ふれあいセンターの各窓口に募金箱を置き、市民の協力を呼び掛けている=写真。受け付け期間は8月31日まで(延長することもあり)。希望者には領収証も発行する。募金は日本赤十字社県支部を通じて被災地に送られる。

問い合わせは市役所保健福祉課社会福祉係(TEL83・2111内線314)へ。 -

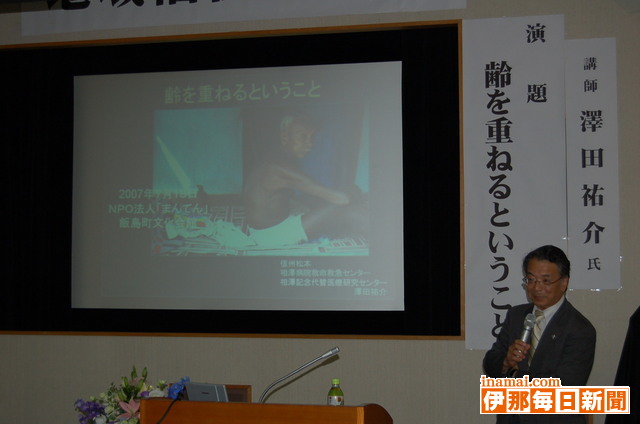

地域福祉講演会「齢を重ねるということ」

飯島文化館で18日、松本市相沢病院救命救急センター長の沢田祐介さん(田中県政前副知事)による地域福祉講演会があった。NPОまんてん主催。

約50人が聴講。沢田さんは「齢を重ねるということ」と題した講演で、高齢者の特長に▽見た感じと体がしっくりしない▽言語能力は身体能力の衰え▽感情がうまく表現できない-などを挙げ、具体的に「カタカナやひらがなよりも漢字の方が分かる。幼児語、擬音、擬態語は理解しにくい。顔の筋肉の力が弱り、上手に笑えなくなる」と説明。

また、▽年寄り扱いで年寄りになる▽肉体と心の衰えは異なる▽「加齢」と「老い」とは違う-とした。

「元気とは元の気を保つこと、元の気に戻ること。人間は本来元気イコール健康である」と話し、最後に(1)言動を否定しない(2)命令しない(3)言動を無視しない(4)プライドを傷つけない(5)固有名詞で呼びかける-など高齢者介護の5原則を紹介した。 -

福祉を考える企業の会総会

駒ケ根市内の事業所などでつくる「福祉を考える企業の会」(今井秀臣会長)は17日夜、07年度総会を駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた=写真。役員ら約20人が出席し、福祉活動団体への助成金交付を引き続き行っていくなどの事業計画・予算案を承認したほか、任期満了に伴う役員人事改選を承認した。正副会長など主な役員は再任(任期2年)。助成金は1999年度から毎年1、2団体に5万縲・0万円を交付している。

総会後は・スナミねぇ・スの愛称で知られる社会福祉法人プロップ・ステーション理事長竹中ナミさんの講演「ナミねぇの元気の出る話!」を聴いた。

正副会長は次の皆さん。

▼会長=今井秀臣▼副会長=渋谷敦士、増沢良雄、佐々木正博 -

コスモスの家が「障がい者のクロネコメール配達事業」スタート

伊那市にある障害者社会就労センター「コスモスの家」はこのほど、障害者の社会参加と就労支援などを目的とするヤマト運輸の「障がい者のクロネコメール配達事業」のメール配達を開始した=写真。同施設の利用者が毎日交代で25縲・0通のメールを伊那市坂下区の一部地区に配達する取り組みで、コスモスの家の小嶋早苗所長は「将来的には『こういう仕事をやってみたい』という人には個人で契約を結んでもらうなど、社会参加につながっていけば」と期待をかける。

精神障害者の小規模通所訓練施設として開所した同施設は、障害者自立支援法の施行に伴ない、今年4月から「就労継続支援B型事業所」に移行した。現在は1日平均で17人の利用者が同施設に通っており、企業からの下請けや名刺づくり、チラシのポスティングなどに取り組みながら就労に必要な力をつける訓練などをしている。メール配達もその一環。委託契約はヤマト運輸と施設の間で交わすものの、1通当たりの配達委託単価は一般的な個人契約と同等。ダイレクトメールやカタログなどを3、4時間かけて配達するが、障害の程度に応じて業務を分担することもできるため、それぞれの体調管理もしやすくなる。

コスモスの家では、通ってくる利用者のうち、1縲・人が職員とペアを組んで配達しており、地域を把握するにつれ、配達時間も当初より短くなってきているという。 -

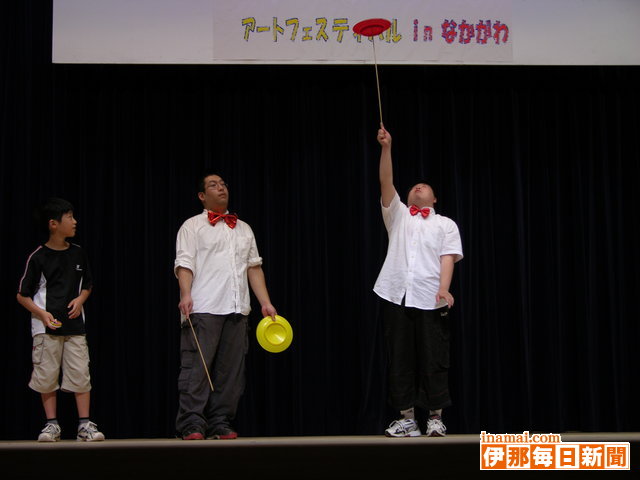

アート・フェスティバルinなかがわ

県障害者福祉センター・サンアップルは15日「アート・フェスティバルinなかがわ」を中川村の中川文化センターで開いた。南信各地の団体や個人8組が代わる代わるステージに登場し、それぞれ得意のパフォーマンスや演奏を繰り広げた。

宮田村の宮田村福祉作業所は皿回しとこま回しを披露=写真。長い棒の先で皿を回す妙技を見せ、観衆から拍手喝さいを浴びた。地元中川村からは3組が出演。大光寺英美子さんのピアノ弾き語りによる『母を訪ねて3千里』、中川西小学校児童らのープサートによる『さるかに合戦』のほか、陣馬太鼓の演奏が披露された。

アート・フェスティバルは昨年の宮田開催に続いて2回目。長野市など北信で毎年開かれていた文化芸術祭をぜひ南信地方でも竏窒ニの要望に応えて開催した。 -

トヨセットが車いす5台寄贈

オフィス家具や鋼製事務机などの製造・販売を手がけるトヨセット(富岡靖明社長、本社愛知県安城市)は駒ケ根工場(北の原工業団地)と駒ケ根流通工場(大田原工業団地)が今月しゅん工したことを記念して駒ケ根市に車いす5台(47万5千円相当)を寄贈した。13日、富岡社長と中原正純市長らが出席して市役所玄関前で引き渡し式が行われた=写真。富岡社長は「市に大変お世話になった感謝の気持ちの一つで、市民の皆さんに使ってもらえれば幸せ。今後もよろしくお願いしたい」と述べた。

5台の車いすは市役所本庁舎とふれあいセンターに各2台ずつ、保健センターに1台配備される。 -

ケア付き共同住宅設置の会発足式

障害を持つ人などが一定のケアを受けながら互いに支え合い、地域の中でともに生活していくための場の設置を求める「ケア付共同住宅設置の会」(唐沢浩代表)の発足式が12日夜、伊那市の生涯学習センターであった。会のメンバーや支援者など約100人が参加。唐沢代表は「入居者同士の絆、地域社会との絆、人間同士の絆をよみがえらせる福祉の拠点となることが願いです」と設置に向けた思いを示した。

家族の介護が受けられなくなってからも地域の中で暮らしていきたいとする重度の身体障害を持つメンバーとその保護者などが中心となって設置を求めている同住宅は、一般的なグループホームとは異なり、重度身体障害者の入居も想定したケア付住宅。常駐のスタッフも配置するが、身体、知的、精神の三障害のほか、高齢者などにも加わってもらうことで、お互いに助け合いながら生活していく。また、設置場所には中心市街地とほど近い伊那市の旧中央病院跡地に同施設の設置を求めている。

発足会では、メンバーが一人ひとりが自己紹介し、活動に対する支援を求めたほか、北信圏域障害者地域生活支援センター長の福岡寿さんによる講演もあった。 -

町内送迎福祉バス運行が終了

飯島町の町内送迎福祉バスの最終便の運行が13日終了、石楠花苑車庫で、終了式を行なった。町が社協に委託して運行した約8年の歴史に幕を引き、16日試行開始する地域循環バスに事業も福祉の心も引継いだ。

町や社協職員ら20人の温かい拍手の中、車庫入りした福祉バス「やすらぎ号」を前に、高坂町長は「99年11月から7年9カ月の長きに渡り、事故もなく、高齢者や障害者の足の確保のみならず、福祉の増進に大役を果たしていただいた。16日から開始する循環バスに、運行実績や経験が生かされる」と、関係者に感謝した。

社協の山田副会長(副町長)は「雨の日も風の日も安全運転で頑張っていただいた」と運転手に感謝し「8年間で培った福祉の心を引継いで」と述べ、塩沢事務局長が運行看板とキーを町に返却した。

また、3人の運転手には社協職員が花束を贈って労を労った。

町内送迎福祉バスは99年11月1日から13日まで約8年間。運行日数約1800日、総人数3万4000人。飯島上在、下在、本郷、田切、七久保の各ルートで、1台で1日2便、3人の運転手で運行してきた。時代の趨勢や町民の要望で、地域循環バスが試行運行されることになり、役目を終えた。 -

赤穂高校同年会が寄付

赤穂高校を1966(昭和41)年に卒業した同窓生らが今年還暦を迎えるのを機に結成した赤穂高校41年卒業還暦記念同年会(松本正治実行委員長)は11日、駒ケ根市社会福祉協議会(北沢洋会長)に10万円を寄付した。松本委員長ら2人が市社協を訪れ、寄付金を北沢会長に手渡した=写真。寄付金は6月に駒ケ根市で開いた還暦記念同窓会の会費の一部を充てた。松本委員長は「母校への寄付も考えたが、還暦を迎えてこれから一番世話になるのだからと思い、社協に寄付することにした」と話した。

社協の堀勝福事務局長は「善意銀行に積み立て、地域福祉のために有意義に使わせていただく」と礼を述べた。 -

青年海外協力隊入所式

JICA(国際協力機構)駒ケ根青年海外協力隊訓練所(山形茂生所長)は11日、07年度第2次隊の派遣前訓練入所式を開いた。全国から応募して試験に合格した222人が出席し、正式隊員を目指して訓練を開始した。山形所長はあいさつで「先輩たちは創意と工夫を凝らして自然環境、文化、言葉の違いを克服してきた。派遣先での厳しい環境の中での活動は容易ではないと思うが、その困難に立ち向かうために今日からの65日間、精いっぱい訓練に励むことを期待する」と激励した。候補生を代表して村落開発普及員としてキルギス派遣予定の和田祥子さんは「初心を忘れず訓練に取り組み、晴れて任国に旅立てるよう精進することを誓う」と宣誓した。

派遣前訓練はこれまで年3回行われ、期間はそれぞれ70日間だったが、今年度からは年4回、期間は各65日間となるほか、3次、4次では今年度初めてシニアボランティアとの合同訓練を行う。 -

駒ケ根市体協ゲートボール部が寄付

駒ケ根市体育協会ゲートボール部(小原淳一部長)は11日、同市東伊那のアルプスドームで10日に開いた第13回チャリティゲートボール大会で集まったチャリティ募金5万円を市社会福祉協議会(北沢洋会長)に寄付した。小原部長ら2人が市社協を訪れ、寄付金を北沢会長に手渡した=写真。北沢会長は「楽しみの中にも、人と社会への思いやりの気持ちがあることは素晴らしい。ありがたく使わせていただく」と礼を述べた。

同部は13年前の第1回大会から毎年寄付を続けている。 -

戦傷病没者追悼式

飯島町社会福祉協議会(堀越幸夫会長)は11日、戦傷病没者追悼式を文化館で開き、遺族や来賓ら約150人が参列し、明治以降の戦争犠牲者380余柱の御霊安かれと祈り、恒久平和の誓いを新たにした。

ステージ中央の祭壇には「御霊」の柱が安置され、色とりどりの花で飾られ、供物が供えられた。

堀越社協会長は「国難に殉じ、妻子やふるさとを偲びつつ、国内外で散華された英霊のみなさんのことは永遠に忘れることはできない、痛恨の極み。飯島町は自然豊かな住みよい町づくりにまい進し、町社協はともに生きる福祉のまちづくりに努力したい」と式辞を述べた。

黙とうに続き、飯島町遺族会長の坂井武司会長は「先の大戦で多くの大切なものが奪われた。特に遺族は肉親というかけがえのない

ものを失った。300万人という尊い犠牲が礎になって、今の平和と自由がもたらされたことを片時も忘れてはならない。英霊が安らかに眠り、この平和が長く続くことを願う」と追悼の言葉を述べた。

この後、出席者全員が追悼の思いを込めて、白菊の花を捧げ、厳粛のうちに式を閉じた -

伊那養護学校の子どもたちに三遊亭金翔さんらが落語を披露

落語の言葉遊びとリズムを楽しんでもらおう竏窒ニ4日、三遊亭金時門下で二つ目の三遊亭金翔さん(32)と、おはやしと三味線の恩田えりさんが伊那市の県伊那養護学校を訪れ、重度の障害を持つ「つくしグループ」の子ども15人に落語と寄席ばやしなどを披露した。

高座に上がる機会の少ない若手落語家に、落語を披露する場を提供する活動をしている協力者の支援があり、前日の夜、伊那市内の居酒屋などで「伊那谷寄席」を開催した金翔さん。そこで知り合った伊那養護学校の教諭から、養護学校の子どもたちが落語のCDや本などを教材として活用していること教えてもらい、ぜひ生の落語を聞いてもらおうと養護学校を訪れた。

演目には「平林」を選択。子どもたちは体を動かしながら、登場人物が放つリズミカルなフレーズを楽しんでいた。また、恩田さんとともに寄席が始まる前にたたく一番太鼓や二番太鼓、寄席はやしなどの説明もした。

金翔さんは「反応が素直。一緒に楽しむという会になり、こちらも助けられた。養護学校での落語は初めてだったが、楽しんでいただけるのであれば今後もぜひ声をかけていただきたい」と話していた。 -

高遠高校福祉コースの3年生が伊那養護学校で作業交流

伊那市の高遠高校福祉コースの3年生が2日、伊那養護学校高等部の生徒72人と作業交流をした。

両校では、同年代の学生としてお互いの理解を深めることなどを目的として年に2回、作業体験を通じた交流をしており、この日はその1回目。体験する作業は養護学校高等部の生徒が就労準備などのために普段の生活の中で取り組んでいるもので、高遠高校としては、福祉を学ぶ生徒たちに養護学校の現場のをじかに学んでもらう目的もある。

高遠高校の生徒たちは、伊那養護学校の生徒らの協力のもと陶芸、木工、まき割りなど6つの班に分かれて作業を体験。木工班で釘打ちややすりがけなどといった家具作り作業の一部を体験した三石晃平君(17)は「高校に入ってからはこうした作業を普段やっていないので面白かった」と話していた。

高等部の生徒たちが製作した机やベンチなどといった作品は、各市町村で開かれるふれあい広場などへ出品したりしている。 -

老人大学四つ葉会がたかずやの里でボランティア活動

県老人大学伊那学部の四つ葉会(13人、小原博行班長)が29日、伊那市富県の児童養護施設「たかずやの里」でボランティア活動をした。

今回施設を訪れたのは06年に入学し、現在2年目となるメンバーの一班。各班ごと社会参加の一環としてボランティア活動に取り組むこととなっているため、同班は本年たかずやの里を訪れることにした。

この日は、破れた障子の張り変え作業と子どもたちとの交流を実施。

施設職員は「普段は子どもたちの対応で手一杯なので、ボランティアの方が来てくれるのはありがたい」と話していた。

小原班長は「たかずやの里でやっているバザーに参加することなども考えていきたい」と話していた。 -

県交通環境施設協会が道路標識などの清掃作業を実施

長野県交通安全環境施設協会建設業協会は3日、道路反射鏡・道路標識などの清掃ボランティアを県内各地で展開した。

交通安全設備の受注する企業らが、受注後の道路標識などをきれいにすることを通じて、交通事故防止を呼びかけていこうと始めた取り組みで20年目。今年は「美しい信州の人と道路の安全を守る」を活動のテーマとした。

そのうち上伊那では、協会に加盟する4社の12人が、伊那建設事務所管内にある国道2路線、主要地方道3路線、一般県道8路線の総延長約150キロで清掃ボランティアを実施。道沿いに設置されている道路標識など約800本を一本一本きれいにし、交通事故防止を呼びかけていた。 -

人権養護委員に橋倉さん、前任者の矢亀さんに法務大臣感謝状

宮田村の人権養護委員に新たに中越区の橋倉貞人さん(62)が選任され2日、法務大臣からの委嘱状伝達式が村役場であった。前任者の矢亀誠一さん(76)=町2区=には法務大臣感謝状を伝達。2人は固く握手し「住民の身近な問題に今後も寄り添っていきたい」と決意を新たにした。

橋倉さんは元信州大学職員で農業。「いじめやお年寄りの問題など、人権に関わる諸課題は山積していると思う。仕事の重みも感じるが、良き相談相手になれれば」と抱負を話した。

4期12年の長きに渡り委員を務め、最後の4年間は伊那人権養護委員協議会長だった矢亀さん。

現在も地域のボランティア活動に熱心だが「就任当初の頃とは問題も変わり、精神的に弱っている人の相談が増えてきている。今後もみんなが生き生きと暮らせるよう協力できたら」と話した。

清水靖夫村長、伊那人権養護委員協議会の北條常信会長は「心が問われる時代。皆さんの活動が必要とされており、頑張ってほしい」と激励した。

宮田村の人権養護委員は2人で、辰野恒雄さん(69)=大原区=は再任。橋倉さんとの2人3脚で相談業務にあたる。 -

重度身体障害者のためのケア付き共同住宅の設置を目指す会が伊那市に要望書を提出

重度身体障害者のための「ケア付き共同住宅」の設置を目指す会(唐沢浩会長)が2日、伊那市役所を訪れ、旧中央病院跡地に同住宅の設置を求める要望書を提出した。身体障害者を対象とする共同住宅は国の助成がなく、重度の身体障害者の自立を目的とする共同住宅は県内でも例がないという。

身体障害の場合、軽度なら一人で生活できる人も多いことから、自立支援という意味での共同住宅があえて設置されてこなかった。しかし重度の身体障害は、人の手を借りなければ生活できないため、施設入所か在宅ケアが一般的。できる範囲で仕事をしながら地域で自立した生活をしたいと望む人は、家族のケアを受けながら自宅で暮らしてきた。しかし、両親の高齢化とともにこうした生活は難しくなり、家族のケアが受けられなくなった場合には施設入所を選択せざるをえないのが現状。こうした背景から、家族のケアが受けられなくなってからも自立した生活を地域でおくることを望む重度身体障害者などが、ケア付き共同住宅の設置を求める会を5月に発足。車いすでも動きやすい中病跡地に設置を目指すこととなった。

要望に対し小坂市長は「具体的な計画となれば支援したい」としたが、中病跡地への誘致については慎重な姿勢を見せた。

会の原裕子さんは「極力助成を受けられる形を研究し、プライバシーを守れることを前提として、民間運営を目指したい」と話していた。

12日には午後6時からいなっせで発足記念講演会がある。 -

心に悩む若者の支援強化へ

宮田村住民福祉課保健福祉係は、心の問題などに直面するひきこもりやニートと呼ばれる若者を支援しようと、相談会や就労に向けたセミナーの開催を計画。1日は地域住民約80人が参加して「心の健康を考えるつどい」を村老人福祉センターで開き、当事者や支援者の講演など行った。同係は「ひきこもりなどの相談は増えており、就職も含めどのような支援が必要か考えていきたい」と話す。

村内には福祉交流施設「なごみ家」が設けられて3年が経過。心に悩みや問題を抱える若者が日常的に利用する姿も目立ってきた。

「外での居場所としてなごみ家が定着しつつある。さらに次のステップが就労支援」と同課の担当者。

若者就職支援施設として県が2年前に松本市に設けた「ジョブカフェ信州」と連携し、9月になごみ家で出前セミナーを予定する。

ジョブカフェの担当者は「施設や病院はケアのノウハウはあるが、就職支援までは難しい。その点で協力していければ」と説明。最近は病院などへ出前するケースも増えつつあるという。

今月8日には、心の健康を考えるつどいに講師として出席した塩尻市のNPO法人「若者サポートステーションCAN」が、同じくなごみ家で若者と保護者双方の相談会を開催。就職も含めあらゆる悩み相談に応じる。

「障害者に比べ、それに該当しないひきこもりや不登校の相談機会は限られていた。外に出る次へのステップとして、まずなごみ家に足を運んでもらえれば」と保健福祉係。相談会など問い合わせは同係85・4128。 -

箕輪西小ボランティア委員会がグレイスフル箕輪を訪問

箕輪西小学校ボランティア委員会(新村真梨委員長)の8人が27日、上古田のグループホーム「グレイスフル箕輪」を訪れ、お年寄りらと交流した。

同委員会では、活動の一環として年に数回同施設を訪問。歌を披露したり絵をプレゼントするなどして、お年寄りたちを楽しませている。

今回は本年度の交流の1回目。新村委員長が「今日は仲良く交流をするのを楽しみにしてきました」とあいさつした後、児童たちは休み時間に集まるなどして、練習を重ねてきた大型絵本の読み聞かせや、けん玉、お手玉などの昔の遊びを披露。

お年寄りたちも、一生懸命芸を披露する児童たちに「上手い上手い」と声をかけながら拍手を送っていた。 -

聴導犬協会、施設移転で用地契約調印

宮田村内に本部がある社会福祉法人日本聴導犬協会(有馬もと代表)は27日、協会施設を町三区の村民会館隣接地に移転新築するための用地購入(賃貸含む)契約を村土地開発公社と交わした。あわせて環境面の配慮や地域貢献などを盛り込んだ協定書、覚書を村と地元町三区と締結。有馬代表は「施設は大きくなるが家族的な基本姿勢は保っていく。地域との交流も深め、親しみを持ってもらえる協会、施設にしていきたい」と話した。

協会が公社から購入した土地は562平方メートルで、賃貸は1595平方メートル。賃貸部分についても順次購入する。

来年春から8月末まで工期を予定し、訓練室や宿泊室などが入る木造2階建て約480平方メートルの施設を建設。5頭から10頭ほどの訓練を可能にする。

用地、建設資金は日本自転車振興会の補助金と寄付金を充てる。

同協会は現在、町一区の民家を借りて運営する。手狭なことから一時は村外への移転も計画に浮上したが、福祉の面などから村は積極的に用地をあっ旋。

村民会館隣接地の移転については環境面を中心に心配する声も一部にあったが、先月に住民説明会を開いた。

役場で開いた契約調印式で有馬代表は「交流の場を設け、地域に還元できる施設にする。さらに理解を深めてもらえるよう、努力したい」とあいさつ。

清水靖夫村長は「地域との理解を深め、事業発展の新たなステップアップを」、町三区の縣忍区長は「生き物に関わる施設で心配している部分もあるが、地域福祉向上のために尽くして」と話した。 -

箕輪町社会福祉協議会 会長職民選化

新会長に柴財埜さん箕輪町社会福祉協議会は26日、理事会を町福祉センターで開き、会長民選化で新会長に本年4月まで町議会議員を務めた柴財埜さん(68)=長岡=を選任した。7月1日から新体制で事業を進める。

町社協はこれまで町長が会長職を務めてきた。4月下旬の理事会で会長民選化を含む構造改革検討のため理事会内に検討委員会を設置し、会長候補の選任や理事会・評議員会の構成など協議を重ねた。

検討結果に基づき理事会構成は内規から町長を削除。今回新たに理事に柴財埜さん、関善一さん、清水よし子さん、監事に小林慶一さんを委嘱した。

会長は、定款により理事の互選で選任。選考委員会を開いて決定した。

新会長の柴さんは、「社協の事業が岐路に立たされ難しい時期。町民に頼りにされる社協でないといけない。理事者が力を合わせ、いい意味で社協が発展するため協力をお願いしたい」とあいさつした。 -

竹内徹さん、森一義さん、高遠町長藤婦人部が、デイサービスセンター「くつろぎの家」に絵画や液晶テレビなどを寄贈

高遠美術館の竹内徹さん(70)、東高遠の森一義さん(63)、高遠町長藤婦人部(北原澄子代表)らが22日、伊那市高遠町のデイサービスセンター「くつろぎの家」に絵画や液晶テレビなどを寄贈した=写真。

寄贈者の一人、森さんは5月に他界した母親が「くつろぎの家」を利用していたため、同施設に対して何かお礼になることをしたいと考えていた。そんな時、竹内さんが自身の作品を寄贈しようとしている話があることを知り、今回その絵の額縁などを寄贈することにした。また、高遠町長藤婦人部はそれまで婦人部として展開していた貸衣装事業を閉じることとなり、それに伴なって生じた精算金で額縁費用の一部を負担。また、液晶テレビ、冷蔵庫を購入し、同じく「くつろぎの家」へ寄贈した。

寄贈した作品「倉軒の朝」(F50)は、竹内さんが15年ほど前に手掛けたもので、県展にも出展している。

伊那市社会福祉協議会の御子柴龍一会長は「利用される方々も昔を思い出し、安らぎを与えてくれると思う」と感謝の言葉を述べた。 -

盆栽の愛好クラブがチャリティ売上金寄付

駒ケ根市の盆栽愛好クラブ「一鉢会」(飯田光晴会長、20人)は6月9、10日に駒ケ根駅前ビル・アルパで開いた「第9回サツキと山野草展」でのチャリティ売上金の全額2万3700円を駒ケ根市社会福祉協議会に寄付した。21日、飯田会長と藪原勇副会長が市役所を訪れ、寄付金を堀勝福事務局長に手渡した=写真。堀事務局長は「温かいチャリティの志に感謝する。社協の善意銀行に積み立て、社会福祉のために役立てたい」と礼を述べた。

同会は展示会場の一角で一鉢数百円の格安価格でチャリティ販売を行った。売上金を寄付したのは昨年に続き2回目。飯田会長らは、秋に開催する盆栽と山野草展でもまたチャリティ販売を行いたい竏窒ニ話している。 -

信大農学部キャンパスでおでかけ保健所

保健所機能を地域の人たちに有効活用してもらおう竏窒ニ伊那保健所は21日、信大農学部キャンパスい「おでかけ保健所」を開設した。学生や教職員などが各コーナーを訪れ、各方面から自分の健康状態をチェックした=写真。

保健所事業に対する啓発活動の一環として実施している取り組みで、さまざまな保健所事業を学校や企業などで展開している。若い世代への啓発を目的として信大農学部で開くのは4回目。健康相談、禁煙、食生活相談、健康測定、感染症予防指導などといった9つのコーナーを設け、医師や保健師、管理栄養士などが相談に対応。

中でも、体脂肪や内臓脂肪、基礎代謝量などが測定できる健康測定コーナーなどは人気が高かったほか、栄養・食生活コーナーでは、毎日の食生活バランスをパソコンチェック。

担当職員は「学生さんの場合、分かっていてもなかなか栄養バランスまで気を配れない人も多い。チェックを行うことで、食生活を改めて見直すきっかけにもなる」と話していた。 -

駒ケ根市社協が訪問介護員養成研修開講

駒ケ根市社会福祉協議会(北沢洋会長)は15日、07年度訪問介護員養成研修(2級課程)をふれあいセンターで開講した。市内の男女20人が参加し、日程などについて説明を受けた後、第1回の講義として上田市のリハビリテーションセンター鹿教湯病院の市川英彦名誉院長による「福祉理念とケアサービスの意義」を聴いた。参加者は初回とあって、やや緊張した表情で話を聴いていた=写真。

研修は8月31日までの全21回。市内外の医療や福祉関係者などを講師とした介護についての知識や技術などの講義を中心に進められるほか、終盤では市内の福祉施設での介護実習や見学なども行われる。

開講式で北沢会長は「少子高齢化が進み、介護の必要者がさらに増えていく中、崇高な精神をもって受講される皆さんに感謝する。頑張って全員修了してほしい」とあいさつした。

242/(月)