-

梨の受粉作業ピーク

上伊那地域の梨農家では花に花粉をつける受粉作業がピークを迎えています。 箕輪町八乙女の梨農家、磯田祐一さんです。 去年東京から農業をするために箕輪町に移り住んだ新規就農者です。 今日は梨の花びらに花粉をつける受粉作業を行っていました。 地元の農家から畑を借り梨の栽培は今年で2年目です。 栽培しているのは南水という晩生種で甘味が強く日持ちのよい長野ブランドの品種です。 南水は自然に受粉できないことからこの時期は農家が手作業で花粉を花に付けます。 磯田さんは梨栽培をはじめた去年受粉がうまくいかず収量が少なかったことから今年は丁寧に作業を行うことをこころがけているということです。 今の時期、梨栽培で気を使うのは霜による被害だということです。 風が吹いていると霜が降りないことから霜を防ぐためのファンは毎晩欠かさずまわしているということです。 磯田さんの今年の目標は1万5千個を出荷することで9月下旬には実が成るということです。

-

水稲播種作業始まる

箕輪町中原の北部水稲育苗センターで、水稲の播種作業が6日から始まりました。 北部水稲育苗センターでは、辰野町、箕輪町、宮田村の農家に出荷する苗を育てています。 1週間ほど水につけて発芽させたもみが並んでいます。 2階には育苗箱が積み重なっています。この育苗センターでは、10万枚の苗を作ります。 扱う品種は、コシヒカリとあきたこまち、もち米が2種類の4品種で、9割をコシヒカリが占めます。 播種したのは、あきたこまちの中苗(ちゅうびょう)といわれるものです。 標高が高い場所で栽培するため、他よりも大きく育ててから出荷します。 マットを詰めた育苗箱を水で濡らし、種もみをまいていきます。もみをまいたら土をかぶせていきます。 そのあと、湿度の高い出芽室で管理します。 育苗センターでは、「健全・最高な苗を出荷するためにベストを尽くす」をスローガンに、作業を行っています。 育苗センターによりますと、注文は、去年に比べて若干減っています。 温暖化の影響か、あきたこまちからコシヒカリに切り替える農家も増えているということです。 作業は、4月下旬まで行われます。 田植えのピークは、5月の連休明けになりそうです。

-

アスパラガスの収穫始まる

上伊那の主力野菜の1つ、アスパラガスの収穫が、伊那市西箕輪のJA菜園で3月下旬から行われています。 5日も、従業員7人が収穫作業に追われていました。 伊那市西箕輪のJA菜園のハウスでは、去年より1週間程早い3月下旬から、アスパラガスの収穫が始まっています。 100棟あるハウスのうち、今年は75棟で育てていて、現在1日100キロ程収穫しています。 アスパラガスは上伊那の主力野菜の1つで、JA上伊那によりますと、出荷量は年間369トン、売上額はおよそ4億5千万円で、ともに県内上位だということです。 この時期は伸びが早いため、収穫の規定の28センチを超えないよう毎日収穫を行っています。 一番大きいものは1本70グラムを超える3Lで、主に高級料亭などで出されるということです。 アスパラガスの収穫の最盛期は、4月20日頃から5月の連休までとなっています。

-

信大農学部が羊を遊休農地対策で活用へ

南箕輪村の信州大学農学部では大学で飼っている羊を遊休農地対策として伊那市高遠町藤沢で放牧する計画です 信大農学部では現在およそ30頭の羊を飼育しています。 色の黒いサフォークは肉用種、白いフライスランドは乳用種で信大農学部の農場で飼われている羊は飼育や管理について学ぶ学生の実習用として使われています。 信大農学部動物行動管理学研究室の竹田謙一准教授は遊休農地へ羊を放牧することによる効果について研究しています。 竹田准教授は「羊を放牧することで遊休農地を再生するとともに野生鳥獣による農作物の被害減少につなげていきたい。」と話していました。 竹田准教授は伊那市高遠町藤沢で羊を使った遊休農地対策を計画していて、その効果を検証していくとしています。

-

体験交流「やってみらっし」竣工式

伊那市西箕輪のみはらしファーム内に、そば打ちやパン作りなどの体験ができ、来園者の無料休憩所としても利用できる「体験交流の家 やってみらっし」が完成し、24日竣工式が行われました。 みはらしファーム内に完成したのは、総面積520平方メートルの木造平屋建ての建物です。 農山村活性化プロジェクト支援交付金を活用し、1億2300万円余りをかけて建設されました。 この工式が行われ、施設で調理が体験できるそばやおやきなどが振舞われました。 施設では、そば打ち、パン作り、豆腐作り、草木染など13の体験メニューが用意されています。 滞在時間ごとに2時間から30分までのコースが選べるようになっています。 雨天でも対応可能で、200人が収容できます。 参加者は、早速体験していました。 みはらしファームは、平成11年にオープンしました。 権兵衛トンネルが開通した平成18年には年間70万人が訪れましたが、ここ数年は来客数が減少傾向にありました。 やってみらっしは、4月1日オープン予定で、1日、2日、3日は、オープニングキャンペーンとしてすべての体験が無料となっているほか、米や無料券などが当たる抽選会も予定しています。

-

油圧式集材機のデモンストレーション

油圧式集材機の開発を行っている長野市の会社が1日に、伊那市手良の山林でデモンストレーションを行いました。 油圧式集材機は国からの委託で長野市の前田製作所が開発しているものです。 信州大学農学部が専門的な立場から開発に関わっています。 この日は、信大農学部の演習林で商品化に向けてのデモンストレーションが行われました。 油圧式集材機は、ラジコンで操作できることや、機械をユニットごとに分割することで、移動、設置が容易にできることなどが特徴です。 現場で実際に集材機を使用する企業の参加者からは、「ユニットが分かれているから山あいの細かい地形に役立つ」、「自動運転部分を拡充して欲しい」などの意見が出ていました。 前田製作所は、この日の意見を参考に課題を整理し商品化を目指していくということです。 信州大学農学部では、今後も専門的な立場から開発に関わっていきたいとしています。

-

農家の収益向上へ 加工品の研修会

農家の収益アップにつなげようと果物の加工品づくりの研修会が伊那市の女性プラザ2月24日開かれました。 研修会は長野県が傷などで出荷できなくなった果物を加工品として販売することで少しでも農家の収益アップにつなげてもらおうと開催したものです。 講師は、上伊那農業改良普及センターの松原寿子さんが務め、県がレシピを作成した「真空調理による果物の加工法」を紹介しました。 松原さんは、「ラミネート製の袋を使った加工では、機械や設備があれば製造許可の必要がない」と説明していました。 また、加工することにより、「1キロ50円のリンゴが、1000円で販売されている」と話していました。 参加者からは、設備にかかる初期投資や効率的に作業をするには人手はどれくらい必要なのか等の質問が出ていました。 この日は、農家や市町村の職員など24人が研修会に参加しました。

-

GABA米の消費拡大へ研修会

健康に良いとされている機能性表示食品「GABA米」を幅広く周知していこうと伊那市のJA上伊那本所で研修会が8日、開かれました。 GABA米は、米に含まれるギャバを生かすよう加工したものです。 研修会は、ギャバ米の消費拡大などを促進しようと開かれたもので農業関係者40人が参加しました。 JA上伊那では、6次産業化の一環で、県内でも有数の収穫量を誇る上伊那産のコシヒカリの付加価値を高めようと2014年11月からギャバ米の試験販売を行っています。 8日は、上伊那などのギャバ米を手掛ける会社の水野英則さんが特徴や機能成分などについて話しました。 水野さんは「ギャバを含んだサプリメントや菓子、飲料などの商品が増えてきている。血圧を下げたりストレスを軽減したりする効果が期待できる」などと解説していました。 また、8日は料理研究家の横山タカ子さんによるギャバ米の特徴を生かした料理の提案会も開かれました。 ギャバ米大豆ごはんの他、上伊那産の野菜を使ったおかずや汁物を作りました。 JA上伊那では、さらに継続して販売を行いギャバ米の消費拡大を図りたいとしています。

-

間伐材の効率的な搬出作業学ぶ

伊那市ますみヶ丘の住民有志グループ「西地区環境整備隊」と、組立式の木製キットづくりに取り組んでいるキーズプロジェクトは、ますみヶ丘マレットゴルフ場で木材の搬出についての講習会を21日開きました。 講習会は、現在はほぼ薪として利用されている間伐材について、状態の良いものは販売し森林整備活動の資金を得ていこうと初めて開かれました。 伊那市の「森の技」共育研究所の藤原祥雄さんが講師を務め、グループのメンバーおよそ20人が参加しました。 参加者は搬出専用の機械を使った効率的な作業の進め方を教わりました。 藤原さんは、木材にワイヤーをかけるときは、金具よりも太い木の枝を使った方が作業時間の短縮につながる事や、トラックへの効率的な木の並べ方を紹介しました。 また、材として価値をあげるためには、枝をすべて切り落とす事や、根本はまっすぐに切り落とす事が大切とアドバイスしていました。 今回搬出したアカマツは、キーズプロジェクトに販売することになっています。

-

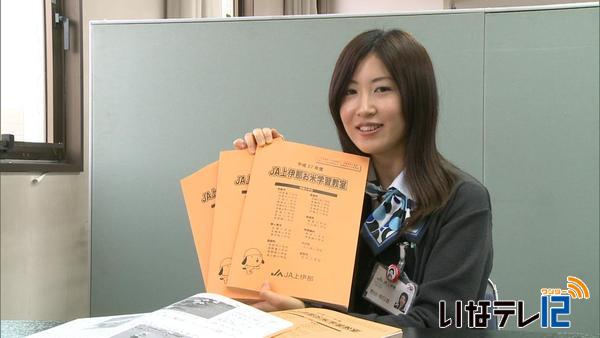

米作り学習成果まとめ冊子 完成

JA上伊那は、上伊那の27の小学校で行われた米作りの学習成果をまとめた冊子を1500部製作し、小学校や市町村の教育委員会に配布します。 17日は、JA上伊那の担当者が冊子「JA上伊那お米学習教室」の製作の経緯や取り組みについて、報道機関に発表しました。 JA上伊那では、平成8年から上伊那の小学校の5年生を対象に、米作りに関する授業の助成を行っています。 今年度は、27校、1417人分、およそ150万円を支援しました。 冊子は、その活動のまとめ、将来農作業の思い出を振り返ってもらおうと制作しているということです。 田植えや草とり、稲刈りなどを体験しての感想文や俳句が学校毎にまとめられています。 中には、TPP問題を学び「日本の米は、海外のもよりも品質が優れている。今後も国産米を食べ続けていきたいです」との感想もありました。 JA上伊那では、今後も農業を通じて地域と学校との関係を深め連携をしていきたいとしています。 問合せ JA上伊那総務企画部組織組合員課 電話0265-72-6224

-

渓流釣り解禁前にあまご放流

天竜川漁業協同組合は5日、渓流釣りのシーズンを前に天竜川水系の河川であまごの成魚を放流しました。 あまごは安曇野の養魚場で養殖された成魚で大きさは20センチほどとなっています。 5日は天竜川漁協の組合員がおよそ1000匹、80キロ分を伊那市の小黒川などに放流しました。 天竜川漁協によりますと水温が17度以上になると魚の動きが活発になり釣果が期待できるということです。 渓流釣りシーズンまでに合わせて500キロ分を放流することにしていて遊魚料は年間券が6600円。1日券が1100円です。 天竜川水系の渓流釣りの解禁は今月16日を予定しています。

-

福地松茸増産の会がマツタケ山の整備方法学ぶ

伊那市富県北福地の住民などでつくる福地松茸増産の会は、31日マツタケ博士と呼ばれる新山の藤原儀兵衛さんを講師に招き、マツタケ山を作るための森林整備について学びました。 福地松茸増産の会は、地域の山をマツタケの産地にしようと去年の夏に発足し、現地講習会を開くなどノウハウを学んでいます。 31日はマツタケ博士として知られる藤原さんを招き、マツタケ山を作るための森林整備の方法を聞きました。 藤原さんは、「まずは土地を痩せさせ、土の水分量を安定させることが大事です。マツタケの胞子をまく前に、環境作りを根気よく行うのが大切です」と話していました。 田畑昌彦会長は、「聞いたことを自分の山に持ち帰り、着実にマツタケを増産できるように手を入れていってほしい」と会員に呼びかけていました。 講習会には会員や一般などおよそ40人が訪れました。

-

地域桜守が桜の手入れ方法学ぶ

地域桜守が、伊那市振興公社の職員から桜の手入れ方法を学ぶ作業見学会が3日、春日公園で開かれました。 伊那市振興公社の職員で春日公園の桜守を務める原真之介さんらが桜の手入れ方法などについて話をしました。 公園など、人が多く訪れる場所では土を踏む踏圧で土が固められ、根が窒息し、枝の先まで栄養が行きわたらず、先の部分が枯れてしまうということです。 そのため、枝の先を切り、樹高を下げるなどの対策をしています。 原さんは、「踏圧対策には機械を使って地中に空気を送ったり、木の周りに囲いをつくって踏まれないように すると良いです」と話していました。 見学会にはこれまで認定された地域桜守と、今年度の受講生22人が参加しました。 伊那市は日本一の桜の里づくりを進めようと、平成23年度から地域桜守の育成に取り組んでいて、これまでに31人が認定されています。 また、伊那市は、地域桜守の連携を深め、管理体制を整えていこうと来月桜守の会を立ち上げるということです。

-

三峰川みらい会議が伐採作業

河川環境の整備に取り組む三峰川みらい会議は、三峰川河川敷に生えた木の伐採作業を31日行いました。 31日はみらい会議の会員や一般30人が、伊那市東春近の榛原河川公園付近の中州で木の伐採作業をしました。 三峰川みらい会議は、河川の環境保全の必要性を広く知ってもらおうと、年に1度一般にも呼びかけ整備作業を行っています。 伐採した木は、参加者が持ち帰ることができ、薪ストーブの燃料などに使われるということです。 三峰川みらい会議では、3,4年かけて計画的にこの場所を整備していきたいとしています。

-

米政策見直しに向けた取り組み説明

伊那市農業振興センター運営委員会が26日、伊那市役所で開かれ米の生産調整の見直しに向けた取り組みについて説明がありました。 国は平成30年度を目処に行政による生産数量目標の配分に頼らず米が生産できるように政策を見直します。 農家が需要に応じて生産、販売を自ら決められるようにすることで農業経営の自由度の拡大を目指します。 26日は農林水産省関東農政局長野支局の平栗英男さんが米政策の見直しについて話しをしました。 平栗さんは「米の需給、価格の安定を図るためには各産地で売れ残りが発生しないよう需要に応じた生産を進めることが基本であり地域で実効ある需給調整を行っていくことが重要だ」と話していました。 会場にはおよそ100人の農家や農業関係者が集まり米政策見直しの話しに耳をかたむけていました。

-

JA上伊那農業振興大会

今後の農業のあり方などを考えるJA上伊那農業振興大会が26日、駒ヶ根市のJA上伊那アイパルで開かれました。 大会には、集落営農組織や生活部会の代表などおよそ150人が出席しました。 大会で、御子紫茂樹組合長は「農を基盤に地域とともに」を合言葉に、行政と手を取り合い、農耕地を維持管理できるよう豊かな地域づくりを進めていきたい」と呼びかけました。 大会では、JA長野中央会地域農政部の北村智さんが、「TPPに対応する産地づくりとは?」と題して講演しました。 北村さんは「TPPへの参加が、地域社会の将来にどのような変化をもたらすのか。長野県の農業がこれからも持続できるように地域の中で話し合い支え合うことが必要」と話していました。

-

信州フラワーショー 冬の花ずらり

JA全農長野などが主催する第47回信州フラワーショー・ウィンターセレクションが、28日から始まりました。 品評会では、伊那市美篶の末広農園のアルストロメリアが最優秀賞に選ばれました。 最優秀賞の農林水産大臣賞に選ばれたのは、伊那市美篶の末広農園のアルストロメリアです。 花の大きさや発色の良さ、葉と花のバランスの良さなどが評価されました。 今年は、去年より26点多い417点の応募がありました。 県全体から出品されていて、アルストロメリアが8割を占めます。 アルストロメリアは、上伊那が日本一の出荷量を誇っています。午後3時からは一般公開されました。出品された花は購入することができ、待っていた人たちが品定めをして、気に入った花を選んでいました。 去年からフラワーショーに招待されている伊那東小学校の4年生も会場に訪れ、花を見学していました。 信州フラワーショーは、生産技術の向上や消費拡大につなげようと、夏と冬の年2回開かれています。 一般公開は29日の午後1時までで、会場は伊那市のJA南信会館です。 フラワーショーでいただいた花束をスタジオに飾らせていただきました。ありがとうございました。 次です。

-

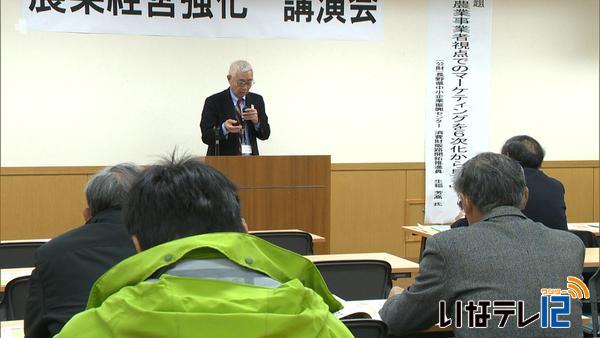

農業経営強化へ 箕輪町で講演会

箕輪町の農家でつくる認定農業者協議会は、経営強化のための講演会を、26日、地域交流センターで開きました。 講演会は、農業経営の強化と町の農業振興を目的に開かれたもので、箕輪町認定農業者協議会の会員およそ30人が集まりました。 協議会は、所得や生産量など県の基準をクリアした農業者でつくる集まりで、現在39人が認定されています。 商品開発や食品の流通・販売に詳しい県中小企業振興センターの生稲芳高さんが、「経営強化のためのマーケティングとブランド化」と題し講演しました。 生稲さんは、農畜産物のブランド化について「流通業者のニーズの把握などまず市場を見極め、商品の強みや歴史などのストーリーを明確にする必要がある」などと話していました。 協議会では、今日の話しを参考にブランド化にむけた考え方や課題を整理していきたいとしています。

-

福島・佐藤さん あんぽ柿の出荷

福島第一原発事故を受け、福島から伊那に移住した果樹農家佐藤さん一家では、福島の技法で製造した干し柿「あんぽ柿」を、出荷しています。 14日は、移住した佐藤浩信さんの3男であんぽ柿を任されている孝樹さんが、出荷作業を行っていました。 父親の佐藤浩信さんは、高級ギフトを扱う果樹農家として福島で注目を集めてきました。 しかし、福島第一原発事故により対応を余儀なくされ、浩信さんと孝樹さんが伊那に、他の家族は福島に残り、離れて生活しています。 冬場の収入に充てるため、また、福島独自の加工技術を残していこうと、今シーズンから本格的に西箕輪の工場であんぽ柿の製造を始めました。 しかし、年末の雨と暖冬で柿の調整が難しく、3割ほどをだめにしてしまったということです。 14日は、JA上伊那に出荷する柿のパック詰めを行っていました。 ひとつ一つ丁寧に、汚れを落として、袋詰めしていきます。 新たな動きもあります。佐藤さんの商品を知る仙台の業者から、あんぽ柿を作ったら購入したいとの声があり、早速、通販での販売ルートが確保されました。 佐藤浩信のあんぽ柿。福島で出荷していた時のパッケージです。5年ぶりに使うことができました。 こちらは、個別に袋詰めしてあり、1箱3500円ほどで販売するということです。

-

上農生が飲食店店主から食品流通を学ぶ

伊那市荒井の和食店「藤よし」の伊藤雄治(ゆうじ)店長が、上伊那農業高校で「伊那谷の地域食材を活かす」と題して13日講演しました。 和食店「藤よし」の伊藤雄治店長が自身の経験について話をしました。 上農高校生産環境科では「食品流通」の授業で生産者から消費者までの流通について学習していて、消費者に食を提供する飲食店の立場から話を聞こうと伊藤さんを招きました。 伊藤さんは、「飲食店は食品流通の最終地点で、常に安全が求められる。生産者が見える地元の食材を使うことで食の安心安全が提供でき、伊那谷でしか食べられない新しい料理の構築につながる」と話していました。 また生徒には「生産者と消費者をつなぐような人材が求められている」と呼びかけていました。

-

TPP大筋合意を受けて農業関係者と国会議員が意見交換

国のTPP交渉大筋合意をうけ農業関係者と地元選出の国会議員との農政懇談会が、25日、伊那市のJA上伊那本所で開かれました。 農政懇談会は、JA上伊那と組合員でつくる上伊那農政対策委員会が開いたもので、およそ70人が出席しました。 懇談会では、宮下一郎衆議院議員ら3人が自身の考えを話しました。 宮下議員は、「全ての関税をゼロにするのがTPPの本来の姿。5年後、10年後にTPPがあったから農業が破たんしたといわれないようにするのが我々政治家の責任」と述べました。 3人の話しを聞いた参加者からは、「国の農業政策を危惧している」などの意見が出ました。 JA上伊那の御子柴茂樹組合長は、「アメリカのような農業政策を敷いてもらい、同じ土俵で戦える地盤を作ってもらいたい」と要望しました。 なお3人には、品目ごとの影響に応じた対策や収益力向上に向けた取り組みを実施することなどが盛り込まれた要請書が手渡されました。

-

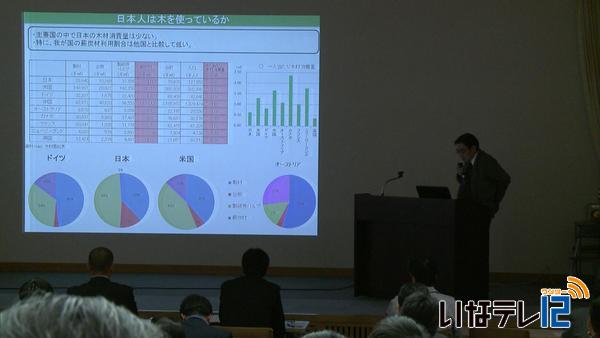

伊那谷の林業を考える研究会 発表会

国や県、林業関係者などでつくる伊那谷の林業を考える研究会の発表会が、17日、南箕輪村の信州大学農学部で開かれました。 この日は、関係者130人ほどが参加しました。 研究会は、諏訪・上伊那・下伊那の林業関係者が集まり、平成22年に発足しました。 発表会は、林業の低迷が続く中、林業の再生・活性化に取り組んでいる団体から話を聞き課題に取り組んでいこうと開かれていて、今回で6回目です。 今回は「木材の利用」をテーマに3団体が講演しました。 そのうち、森林総合研究所理事の鈴木 信哉さんは木材利用の現状について話しました。 鈴木さんは、「住宅需要があれば木材業界は風邪をひかないといわれていたが、現在は、建築材の95%は外材となっている。地球温暖化対策で、木材自給率をあげる動きがあり、住宅に関らず他分野でも需要を伸ばす必要がある」と話していました。 研究会では、今後、データを集め、課題について研究していきたいとしています。

-

農業の魅力発見セミナー

上伊那農業高校の生徒や地元農家が、農業の魅力について発表する「農業の魅力発見セミナー」が22日、南箕輪村の上農高校同窓会館で開かれました。 セミナーは、上伊那農業改良普及センターなどが開いているもので、およそ80人が参加しました。 上農生は、農事組合法人まっくんファームなどと協力して栽培した米「風の村 米だより」の取り組みについて発表しました。 風の村米だよりは、食べる人に安心で美味しいと感じてもらえるように100%有機肥料栽培にこだわったということです。 生徒は「栽培やPR活動を通して地域の人と接する機会が多く、たくさんのことを学んだ」「これからも生産者と消費者の繋がりを考えていきたい」と話していました。 伊那市ますみヶ丘の畜産農家桃澤圭さんは「たくさんの農家と話をして、農業の置かれている状況を実際の現場で学んでほしい」と生徒に呼びかけました。 上伊那農業改良普及センターでは「若手農業者の話を聞いて、高校生に地域の農業を担う意識を高めてもらいたい」としています。

-

上伊那の米生産目標2万8270トン

平成28年の上伊那で生産する米の目標数は2万8270トンとなり、今年に比べて416トン少なく3年連続の減少となりました。 これは22日、JA上伊那伊那支所で開かれた県農業再生協議会上伊那地方部総会で決まったものです。 総会には各市町村関係者やJA上伊那などおよそ40人が出席しました。 上伊那の平成28年の米の生産目標数は今年より416トン少ない2万8270トンです。 市町村別では、伊那市が1万2124トン、箕輪町が2299トン、南箕輪村が1538トンとなっています。 総会では生産目標を達成するため、飼料用米や、備蓄米などの生産に取り組んでいくことを確認しました。 要望については各市町の農業再生協議会で話し合い来年1月に目標値などを決める予定です。

-

あぐりスクール最終回 正月用しめ縄づくり

児童が農業体験をする第10期あぐりスクールの最終回が19日開かれ、親子で正月用のしめ縄を作りました。 19日は児童とその保護者およそ120人が、正月用のしめ縄を作りました。 あぐりスクールは小学2年生から6年生までの児童を対象に、農業体験を通じて食と農を学んでもらおうと開かれています。 これまでにさつまいもやにんじん、ごまなどを育ててきました。 しめ縄づくりは今期最後の教室で、児童が1人1つずつ作りました。

-

JA上伊那生活部会 女性まつり

JA上伊那の女性組織生活部会の女性まつりが、12日伊那市の伊那文化会館で行われました。 オープニングでは、生活部会の本部役員によるスコップ三味線が披露されました。 女性まつりは、会員の日頃の活動を発表しあい交流を深めようとJA上伊那と生活部会が毎年行っています。 JA上伊那生活部会は、今年で発足20年となります。 現在会員はおよそ4400人で、地区ごとに趣味の講座や料理教室を開く活動を行っています。 まつりでは、活動発表も行われ、伊那市高遠町藤沢で農家食堂こかげを立ち上げた藤澤宗子さんが発表しました。 藤澤さんは、高齢化が進む藤沢を活性化させようと生活部会の会員らと活動を始めたと発表し、「これからも地域にたくさんの人が来てくれるよう活動していきたい」と話していました。

-

信州大学農学部公開講座 冬の樹木観察入門

信州大学農学部の公開講座「冬の樹木観察入門」が12日開かれました。 講座には6人が参加し、構内にある木の枝を採取し、観察しました。 信州大学では、地域や一般の人に大学でどのような授業が行われているのか知ってもらおうと公開講座を開いています。 6日は岡野哲郎教授と、荒瀬輝夫准教授が、冬の樹木の観察の仕方について説明しました。 岡野教授は、「冬は花もなく葉が落ちているため、樹皮や枝、芽から樹種を判断する」と話し、「オニグルミという木は、枝の中心の髄(ずい)という部分に空洞があるのが特徴。斜めに切って観察するとわかりやすい」などと説明していました。 参加者は、木に登ったり、枝の匂いを嗅いだりしながら、冬の樹木について理解を深めている様子でした。

-

地元農産物活用で地域振興考える

伊那谷の農産物を活用した地域振興について考える伊那谷アグリイノベーション推進機構シンポジウムが11日、伊那市の伊那文化会館で開かれました。 伊那谷アグリイノベーション推進機構は産学官連携により農林畜産業や食品産業を活性化させようと平成23年に設立されました。 今回のシンポジウムは「伊那谷の農産物をみなおそう」をテーマに信州大学教授や地元農家など5人が講演しました。 このうち信大の藤田智之教授は高圧加工技術で処理した玄米のポリフェノールの量の変化について話をしました。 藤田教授は玄米に水を加え温度が55度の状態で水深1万メートルに相当する圧力をかけることで病気の予防や改善に効果があるとされているポリフェノールの量が2.7倍ほどに増えたとする実験結果を紹介しました。 これにより高圧加工した米やそれを使った加工品の商品化が期待できるとしています。 シンポジウムでは高圧加工した米を使った甘酒の試飲も行われました。 伊那谷アグリイノベーション推進機構では地域産業と信大農学部との連携や情報共有により新たな商品の開発やブランド化をすすめていきたいとしています。

-

JA上伊那のアルストロメリア「スコーピオン」が特別賞

花卉卸売の最大手、大田花きが選ぶ「フラワーオブザイヤー」の特別賞に、JA上伊那が出荷するアルストロメリア「スコーピオン」が選ばれました。 フラワーオブザイヤー特別賞に選ばれた新品種のアルストロメリア「スコーピオン」を栽培しているのは、上伊那で2軒だけで、そのうちの1軒は伊那市美篶の花き農家中原 睦男さんです。 全国でも他に栽培している地域はないとのことで、希少価値の高い花となっています。 国内20万点ほどの中から、選ばれました。 今年は、小さめの花が流行で、先のとがった変わった形が、関係者から高い評価を受けたということです。

-

全国植樹祭に向けて 実行委員会設立

来年6月に長野県を会場に行われる第67回全国植樹祭に向けた上伊那地区県民植樹実行委員会が4日に設立しました。 会議には市町村や林業団体の代表者など25人が出席し実施計画などについて協議しました。 第67回全国植樹祭は来年6月5日に52年ぶりに長野県で行われます。 当日は長野市のエムウェーブで式典が行われ長野市、松本市、上田市、伊那市の植樹会場の様子を各会場で中継します。 上伊那地区の会場は伊那市の鳩吹公園で、アクセスがよいことや「市民の森林」として活用されている点などから選ばれました。 当日は、ますみヶ丘平地林でコナラなど12種類の苗を植樹します。 今後、植樹参加者を上伊那から500人募集する予定です。 なお、当日はエムウェーブで天皇皇后両陛下も植樹する予定で、樹種の1つにタカトオコヒガンザクラも選ばれたということです。

252/(水)