-

クマ出没に備え「緊急銃猟」の訓練

人の生活圏にクマが出没した際に市町村の判断で市街地で発砲ができる「緊急銃猟」の訓練が伊那市役所で24日に行われました。

実地訓練は、市役所南側にクマが出没したという想定で行われました。

伊那市の担当者の指揮で、緊急銃猟を行う際の手順を確認しました。

住民の避難や捕獲を担当する猟友会の配置などの確認が終わると、猟友会のメンバーが模擬銃を構え、発砲の手順を確認していました。

クマの死亡確認の手順も訓練しました。

訓練には上伊那や南信州地域の市町村担当者や猟友会、警察が参加しました。

24日は緊急銃猟についての講習や机上訓練も行われました。

緊急銃猟は、クマなどが人の生活圏に侵入し、避難などで住民に弾丸が当たる恐れが無いなどの条件を満たした場合、市町村の判断で銃器を使用した捕獲が可能になるものです。

訓練は、クマが出没した際の対応力の向上につなげようと県が5会場で行っているものです。

なお今年度のクマの目撃件数は伊那市で38件、箕輪町で9件、南箕輪村で4件となっています。

-

里山協創Jobトーク

伊那や木曽の高校生や大学生が林業など里山資源にかかわるプロから話を聞き、里山の未来を考える「里山協創Jobトーク」が2日、伊那市の産学官連携拠点施設inadaniseesで開かれました。

里山協創jobトークでは伊那市などで里山にかかわる仕事をしている人たちがやりがいや、魅力などについて話をしました。

里山協創jobトークは長野県が木の仕事に関わる人材育成などを目指す「木曽谷・伊那谷フォレストバレー」の関連事業として行われたものです。

会場には上伊那農業高校や、木曽青峰高校また一般などから約60人が集まりました。

-

天竜川漁協 あまごの成魚放流

天竜川漁業協同組合は、16日の渓流釣り解禁を前に、あまごの成魚を天竜川水系の河川に3日放流しました。

3日は、伊那市の小黒川など伊那市と飯島町の6つの河川にあまごを放流しました。

放流したのは、体長20センチほどのあまごの成魚です。

天竜川上流河川事務所では、渓流釣り解禁を前にあまごの放流を行っていて、8日までに辰野町から飯島町までにおよそ400キロの成魚を放流する予定です。

渓流釣りの解禁は今月16日です。

遊漁料は一日券が1,650円、年間券が7,700円となっています。

-

里山の整備方法学ぶ勉強会

伊那市は、里山の利用や整備方法を学ぶ勉強会を、市役所で3日に開きました。

勉強会には区や財産区の役員などおよそ50人が参加しました。

勉強会では、地域材の利活用などを行っている合同会社ラーチアンドパインの木平英一さんと森林活用の方法を提案する合同会社ちいもりの杉本由起さんが、伊那市内18区の森林管理のヒアリング結果も踏まえ話しました。

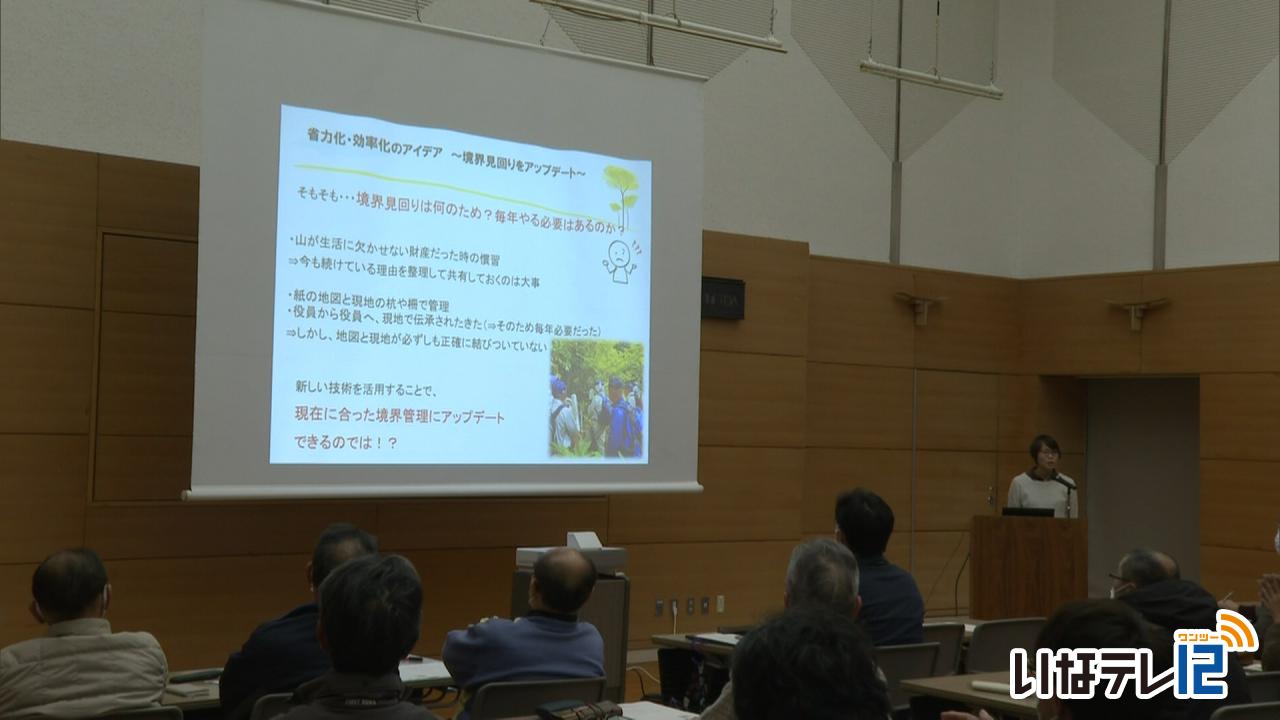

杉本さんは、森林の管理活動として行っている「境界の見回り」の省力化・効率化を提案しました。

杉本さんは「スマートフォンのGPS機能を活用することで境界をデジタル地図に落とし込める。境界が明確になり見回り回数の減少や利活用の検討につながる」と話していました。

勉強会は、市民参加の里山整備を進めていこうと伊那市が開いたもので、今回が3回目です。

-

笑栄システム 水耕栽培を研究

パソコンのシステム開発などを行う箕輪町富田の笑栄システムは、水と光を使って作物を作る水耕栽培の普及に向けた研究に取り組んでいます。

笑栄システム代表の向山敏晴さんです。

会社の近くの空き工場となった場所を、水耕栽培の研究所として使っています。

水耕栽培は、水と光と液体の肥料を使った栽培方法です。

育てているのは、レタスや水菜などの葉物野菜と、バナナやレモンなどの果物です。

向山さんは、水不足など気候変動による影響が大きくなるなか、室内でも簡単に作物ができるシステムをつくろうと、1年前から研究を始めました。

向山さん「水耕栽培で育てた野菜は非常にやわらかいです」

やわらかい野菜は、野菜が苦手な子どもや、嚥下障害のある人でも安心して食べられるということです。

家庭用のキットは2万円ほどで作ることができるということで、研究所では見学や野菜の試食も受け付けています。

向山さんは、今後、一般家庭や公共施設、空き工場で栽培できるキットの販売を目標に研究を続けるということです。

-

箕輪町 田んぼオーナーを募集

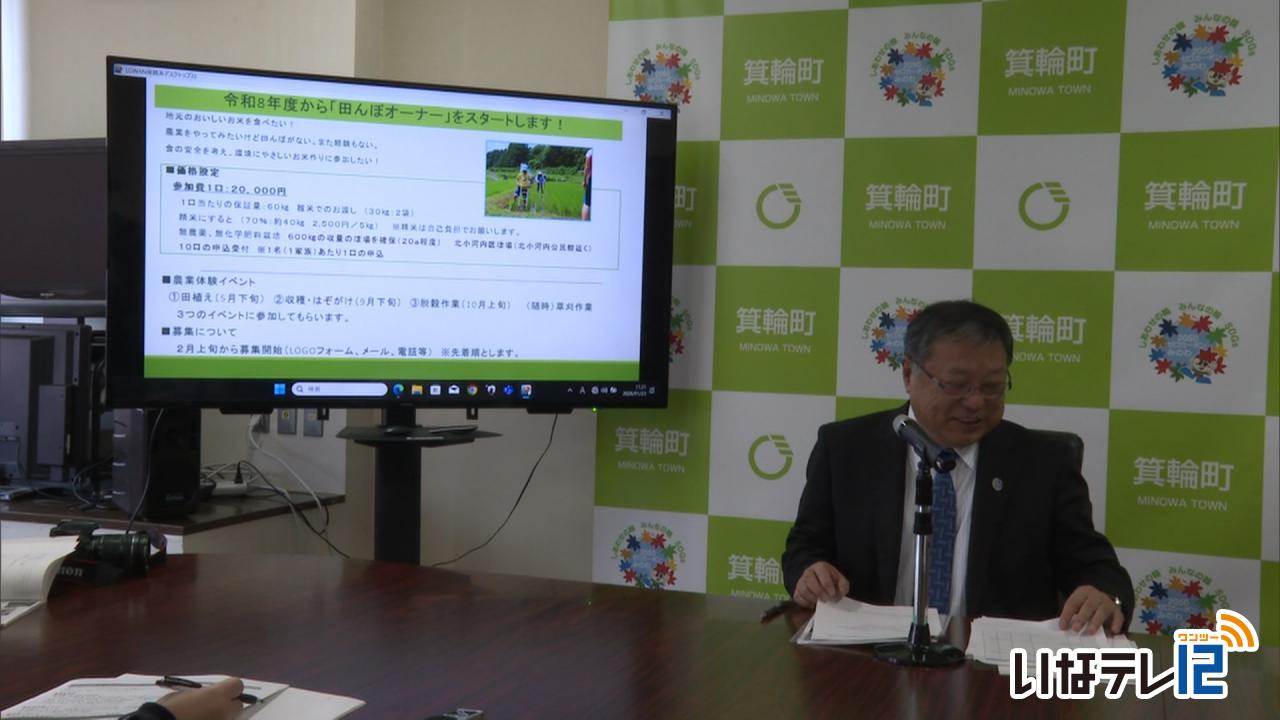

箕輪町は、町民を対象にした、田んぼオーナーの募集を来月から始めます。

これは23日に町役場で開かれた記者懇談会で報告されたものです。

一口2万円で、無農薬、無化学肥料栽培の田んぼのオーナーになれます。

場所は、北小河内区の圃場で、一口あたり、籾米で60キログラムが保証されます。

管理は地元の農家が行い、オーナーは田植えや収穫、脱穀などの体験イベントに参加することができます。

白鳥町長は「田んぼのオーナー制度は今回が初めて。有機栽培を体験出来るということで、ぜひ応募してもらいたい。」と話しました。

受付は町民向けに10口を予定していて、来月上旬から募集を始めるということです。

-

農業委員の女性登用を要請

長野県農業委員会女性協議会上伊那支部は、改選時期を前に、農業委員の女性登用促進を20日南箕輪村に要請しました。

20日は長野県農業委員会女性協議会上伊那支部の山浦真美支部長らが村役場を訪れ、藤城栄文村長らに要請書を手渡しました。

要請書では、農業委員・農地利用最適化推進委員への女性の選出や、女性が活動しやすい環境づくりを進めるよう求めています。

現在の南箕輪村の農業委員は11人で、うち2人が女性、農地利用最適化推進委員は4人のうち2人が女性で、女性の割合は全体の26.7%となっています。

委員の任期は3年間で、今年7月の改選を前に協議会が要請活動を行いました。

藤城村長は「女性の活躍はこれからの社会に欠かせない。登用促進を進めていきたい」と話していました。

なお、伊那ケーブルテレビ放送エリア内の農業委員・最適化推進委員を合わせた女性の割合は、伊那市は14.7%、箕輪町は18.2%となっていて、3割を目標としています。

-

村の園児にりんごをプレゼント

地元の農産物を子どもたちに味わってもらおうと南箕輪村営農センターの職員やりんご農家が8日南部保育園を訪れ、園児にりんごをプレゼントしました。

8日は、村営農センター会長の唐澤喜廣さん、農家の白鳥友季子さんが、年長園児一人ひとりにりんごを手渡していました。

村営農センターでは地産地消事業として、村内すべての保育園と小中学校にりんごを贈るということです。

-

南箕輪村認定農業者協議会 スマート農業学ぶ

南箕輪村の農業者で作る認定農業者協議会は、スマート農業について長野県の担当者と農業機械メーカーから11月25日に話を聞きました。

南箕輪村役場で開かれた学習会では、県の担当者がスマート農業について話をしました。

農業散布用のドローンを導入した場合、従来の散布より作業時間が60%減少。

直進アシストがついた田植え機を導入した場合、作業時間が18%減少し、新規の農業者でも扱いが簡単だということです。

また、農薬散布用ドローンの紹介も行われました。

村認定農業者協議会では「経営に少しでも役立てていきたい」と話していました。

学習会には村内の認定農業者7人が参加しました。

-

JA上伊那女性まつり 活動の成果発表

JA上伊那の女性組織・生活部会が日頃の活動などを発表する女性まつりが伊那市の伊那文化会館で30日に行われました。

女性まつりでは、正副部会長によるダンスや本部役員OBよる手話ダンスなどが行われました。

女性まつりは生活部会の会員の親睦を深め活動の輪を広げようと1996年から毎年行われていて今回で28回目です。

今年度の本部役員による寸劇では、昔話をモチーフに地域での支え合いや農業魅力を伝えていました。

生活部会では、今年度から令和9年度まで「♡(あい)があふれる元気な地域を みんなのちからで」を活動テーマにしています。

-

アルストロメリア 年末年始に向け出荷本格化

上伊那が日本一の生産量を誇るアルストロメリアの年末年始の需要に向け、出荷が本格化しています。

伊那市東春近の花卉農家、酒井弘道さんのハウスでは、連日出荷作業に追われています。

27日は、スタッフが、花が咲き始めたものを選んで収穫していました。

酒井さんは、80アールのハウスで、11種類のアルストロメリアを栽培していて、現在は1日に2,500本ほど収穫しているということです。

JA上伊那では、昨年度、大阪や東京、中京圏を中心に1,100万本出荷したということです。

花もちが良いのが特徴で、長いもので2か月間楽しめるということです。

酒井さんによると、今年は、夏の暑さの影響で8月から10月の出荷量が落ち込みましたが、11月から通常通り出荷できるようになったということです。

収穫した後は、近くの作業場で、選花作業を行っていました。

年末年始に向けたアルストロメリアの出荷は、12月いっぱい行うということです。

-

羽広菜のかぶの漬け作業始まる

信州の伝統野菜加工品に認定されている伊那市西箕輪の羽広菜のかぶ漬けの作業が、みはらしファームの農産物加工所で始まりました。

26日は、羽広菜生産加工組合の組合員4人が24日に収穫したかぶ、およそ60キロを加工しました。

洗って土を落としたかぶは、根や傷んだ部分を切り落としていきます。

かぶに、みそ・酒粕・砂糖を混ぜて、2週間ほど熟成させます。

羽広菜のかぶ漬けは長野県が今年、信州の伝統野菜加工品に南信で初めて認定しました。

2025年はおよそ1トンを漬けましたが、認定され品薄となったことから今年は、1.2トンを漬ける計画です。

そのうち、有機栽培で育てたおよそ200キロのかぶを漬けた商品も販売するということです。

漬け込み作業は、年内いっぱい行われます。

羽広菜かぶの漬物は、12月中旬からみはらしファームの農産物直売所とれたて市場や、南箕輪村のファーマーズあじ~ななどで販売されます。

値段は、1袋250g入りで税込み500円です。

-

みのわテラス 2027年道の駅化目指す

箕輪町の白鳥政徳町長は、みのわテラスについて、2027年4月に農を主体とした道の駅としてオープンしたい考えを25日示しました。

これは、25日町役場で開かれた定例記者懇談会の中で白鳥町長が明らかにしたものです。

道の駅化に向け、駐車場や農産物加工所の拡張を行う予定で、来年度、設計・工事を行うということです。

また、新たに、北側駐車場に屋内遊戯施設を建設する方針です。

みのわテラスの道の駅のオープンは、2027年4月を目指すとしています。

-

春日酒造と仙醸 鑑評会で優秀賞

伊那市の酒蔵、春日酒造と仙醸の純米大吟醸が、今年度の関東信越国税局の鑑評会で共に最優秀賞に次ぐ優秀賞を受賞しました。

伊那市西町の春日酒造株式会社です。

優秀賞に選ばれた「井乃頭 純米大吟醸 金紋錦39」です。

県内で契約栽培された酒米・金紋錦を39パーセントまで磨き上げ仕込みました。

春日酒造で酒米・金紋錦を使ったのはこの酒が初めてで、これまでの経験を活かしながら仕込んだという事です。

井乃頭 純米大吟醸 金紋錦39は、720ml/4,235円で販売されています。

伊那市高遠町の株式会社仙醸です。

優秀賞に選ばれた「黒松仙醸 純米大吟醸 山恵錦 磨き40」です。

上伊那産の酒米・山恵錦を40パーセントまで磨きあげて仕込み、低温で長期発酵させました

黒松仙醸 純米大吟醸 山恵錦 磨き40は、720ml/2,420円で販売されています。

関東信越国税局酒類鑑評会には173蔵が出品しました。

上伊那では、春日酒造と仙醸を含め5蔵が優秀賞を受賞しました。

-

長野市で全国直売サミット

全国農林水産物直売サミットが6日に長野市で開かれ、直売所の持続的な発展に向けて運営者らが取り組みや課題などについて話し合いました。

全国各地から直売所の運営に関わる人など約300人が参加しました。

直売所同士が情報交換をしてそれぞれの持つ課題を解決することなどを目的に、年に1度程度開かれているもので、長野県での開催は15年ぶり2回目です。

22回目となる今回は、各地の企業や団体、大学がブースを出し、直売所に取り入れる商品やシステム、サービスなどを紹介しました。

長野市内には、30以上の農産物直売所があります。

サミットでは視察も行われ、グループに分かれて県内の直売所道の駅などを回りました。

(取材:INC長野ケーブルテレビ)

-

ふれあい農園で感謝祭

伊那市上の原区の住民が育ててきた野菜を収穫する感謝祭が2日上の原区ふれあい農園で行われました。

感謝祭は上の原区社会福祉協議会と育成会、公民館の共催で行われたもので地区住民約60人が集まりました。

農園は地区社協が近くの住民から借りているもので、広さは約4アールです。

長ネギやハクサイ、ダイコンなどが植えられていて、きょうはサツモイモと落花生を収穫しました。

上の原区社会福祉協議会の仲田穂積会長は「ふれあい農園をみんなが集える場所にしていきたい」と話していました。

収穫した野菜は16日に行われる、秋の交流会で区民に配られるということです。

-

ペレットストーブフェア 25日まで

木質ペレットを燃料とするペレットストーブフェアが、伊那市高遠町の上伊那森林組合バイオマスエネルギー工場で、25日まで開かれています。

このフェアは、再生可能エネルギーの利用促進とペレットストーブの普及を目的に、上伊那森林組合が開いたものです。

会場には、40万円から100万円の国内外7社のメーカーのペレットストーブが展示されています。

中には、自宅にWi-Fi環境があれば、外出先からでもスマートフォンで電源を入れられる最新モデルもあります。

訪れた人は、担当者の説明を聞いて購入を検討していました。

上伊那森林組合では、上伊那地域のカラマツやアカマツを原材料として、燃料用木質ペレット「ピュア1号」を生産しています。

この「ピュア1号」は、日本木質ペレット協会による品質認証第1号を受けた製品で、燃焼効率が高く灰が少ないなど品質の良さに定評があるということです。

環境意識の高まりを背景に需要は年々増加し、昨年度の販売量はおよそ4,500トン。

販売開始以来右肩上がりに伸びていて、生産体制を強化するため今年度、新たに製造ラインを増設しました。

ペレット人気の高まりで、長野県をはじめ上伊那地域の市町村では、ペレットストーブ購入に対する補助事業が実施されていて、フェアではこの補助制度についての詳しい説明も行われています。

ペレットストーブフェアは、25日まで、伊那市高遠町の上伊那森林組合バイオマスエネルギー工場で開かれています。

-

伊那在来そば刈り取り作業

かつて伊那市の西部地域で栽培されていたとされる「伊那在来そば」の刈り取り作業が、南箕輪村の信州大学農学部の圃場で23日行われました。

圃場では信州大学農学部の学生など約10人が作業を行いました。

伊那在来そばは1980年代まで伊那市の西部地域で栽培されていたとされています。

伊那市と信州大学農学部は、地域振興につなげようと、この在来そばを復活させる事業、「伊那在来そばREBORNプロジェクト」を立ちあげ、今年で3年目となります。

昨年度はそばがきによる食味調査を行い、長野県の主力品種、信濃1号と比べて香ばしさとうまみが強かったということです。

今年度は信大農学部の圃場など約150平方メートルで栽培していて麺にして食味調査を行う計画で20キロほどの収量を目指しています。

-

箕輪西小4年生 間伐・枝打ち作業

箕輪町の箕輪西小学校4年生は、近くの上古田の区有林で地域住民らと一緒に間伐作業などを22日に行いました。

22日は4年生17人が樹齢およそ10年のヒノキ5本ほどを班ごとに分かれ、ノコギリを使い切っていきました。

上古田の地域住民らでつくる森林整備団体、西山会のメンバーや上伊那森林組合の職員から指導を受けながら作業を進めました。

間伐は、木の成長に必要な日光が当たるように不要な木を切る作業です。

子どもたちが森に親しみ、環境への理解を深める、みどりの少年団の活動として毎年行われています。

児童たちは、高枝ノコギリを使って不要な枝を切り落とす枝打ちも行いました。

指導した西山会では「自然を大切にする気持ちを育み、残した木の成長を楽しんでほしい」と話していました。

4年生は11月に活動の締めくくりとして木製の本棚を製作するということです。

-

信州大学農学部80周年記念式典

南箕輪村の信州大学農学部の創立80周年記念式典が今日行われました。

12日は学生や教職員、卒業生などおよそ120人が参加し記念式典が行われました。

米倉真一学部長は、「生命・食糧・環境を三本柱として地域社会と世界に貢献する教育研究拠点であり続けたい」と挨拶しました。

かつて農学部長も務めた信州大学の中村宗一郎学長は「命の循環と社会の持続可能な発展を支える知の精神が80年受け継がれてきたことを誇りに思う」と述べました。

信州大学農学部は1945年に長野県立農林専門学校として開校し今年で創立80周年を迎えました。

これまでの卒業生は1万1,000人を超えています。

今日は式典の他、パネルディスカッションも行われました。

午後には、卒業生の仕事の紹介や学生の研究成果などを発表するホームカミングデーが開かれ、関係者が交流を深めていました。

-

秋映と南水 出荷作業ピーク

箕輪町のJA上伊那果実選果場では、りんごの秋映と梨の南水の出荷がピークを迎えています。

10月1日はJA上伊那の職員とアルバイトのあわせて60人が出荷作業を行いました。

秋映の出荷作業は9月下旬から始まり、現在ピークを迎えています。

秋映は、酸味があり味が濃いのが特徴です。

JA上伊那によりますと、主要品目ではないものの栽培しやすい品種ということもあり生産する農家が年々増えてきているということです。

去年は120トンを出荷し、今年は130トンを見込んでいます。

出荷作業は10日頃までを予定しています。

また、農家が選果場に収穫した南水を持ち込んでいました。

今年は水不足や気温が高い日が続いた影響で大きさにばらつきがありますが、味は良いということです。

去年は370トンを出荷し、今年は360トンを見込んでいます。

南水は冷蔵貯蔵できることから長期的に出荷できる品種で作業は12月頃までを予定しています。

秋映と南水はいずれも東京や名古屋、大阪などへ出荷されるということです。

-

信大マルシェ ぶどう狩り復活

南箕輪村の信州大学農学部で、学生たちが育てた農産物を販売する信大マルシェが20日に行われました。

会場では、野菜や果物、花などの農産物が販売され、訪れた人たちが買い求めていました。

今年は信州大学農学部80周年を記念し、コロナ禍で中止となっていたぶどう狩りが復活しました。

普段はこの果樹園で学生が実習を行っていて、ナイアガラとレッドナイアガラが植えられています。

食べ放題は無料、持ち帰りは1キロ400円で、訪れた人たちが楽しんでいました。

また、生協の販売ブースでは80周年を記念して、長野市の八幡屋磯五郎とコラボした七味唐辛子が1個900円で販売されました。

信大農学部と共同開発した唐辛子「信八」が使われています。

マルシェでは、信大卒業生による出店や、いちごの摘果体験などがあり、訪れた人たちでにぎわっていました。

-

上伊那農業3年田畑カンナさん 大阪万博で菌床を飼料にする研究のビジネスモデルを発表

南箕輪村の上伊那農業高校3年生、田畑カンナさんは、大阪・関西万博で8月11日に行われた、高校生によるビジネスモデルの発表会にファイナリストとして参加しました。

5日に田畑さんが村役場を訪れ、藤城栄文村長に結果を報告しました。

田畑さんは先月11日に万博会場で開かれた「高校生みんなの夢AWARD 2025」でファイナリスト10人のひとりとして、ステージで発表を行いました。

発表したのは、上伊那農業高校で取り組んでいる、使い終わったキノコの菌床を牛の飼料にする研究のビジネスモデルです。

アワードには全国396校から2,464人が参加しました。

6月から2度の選考を経て、ファイナリスト10人が決まりました。

今回発表した、使い終わったキノコの菌床を牛の飼料にする研究は上伊那農業高校で4年前から行われていて、田畑さんは2年生の時から研究に携わっています。

菌床の活用で、牛の飼料コストを大幅に削減し、持続可能な畜産基盤を生み出すビジネスモデルを提案しました。

ファイナリストの中からグランプリ、準グランプリ、各賞が選ばれ、田畑さんは農業振興賞を受賞しました。

藤城村長は「先輩から受け継いだ研究をさらに発展させて、素晴らしい評価を得たことに感動した」と話しました。

-

JA上伊那 新米受け入れ開始

今年の新米の受け入れが3日から箕輪町のJA上伊那箕輪ライスセンターで始まりました。

3日は、伊那市と辰野町で収穫された「あきたこまち」の新米が運びこまれていました。

持ち込まれたコメは、ベルトコンベアで乾燥機へと運ばれ、倉庫に保管されます。

初日の3日はおよそ30トンが持ち込まれました。

JA上伊那によりますと、6月から気温が高い日が続き、生育が進んだ事から、受け入れを例年より5日~1週間早めたという事です。

また主力のコシヒカリの一等米の買い取り価格は、60キロあたり2万8240円で去年より1万円高くなっているという事です。

JA上伊那によりますと、上伊那全体の今年の新米の集荷量は去年並みの1万4千トンを見込んでいます。

新米の本格的な受け入れは、今週末からになるという事です。

-

9月も暑い日続く きのこに影響

2日の伊那地域の最高気温は34.7度と、9月に入りましたが暑い日が続いています。

これからシーズンを迎えるきのこにも暑さの影響が出ています。

伊那市ますみヶ丘の産直市場グリーンファームです。

例年この時期にはチチタケやアカヤマドリダケなどの夏きのこが店頭に並ぶということですが、現在は栽培きのこしかありません。

青果部の河合潤さんです。

これからシーズンを迎えるマツタケはどうでしょうか。

伊那市富県新山のマツタケ名人、藤原儀兵衛さんです。

藤原さんによると地中にある菌根の状態は良く、条件が整えば秋のマツタケは期待できるということです。

2日の伊那地域の最高気温は34.7度を記録し、真夏日となりました。

長野地方気象台によりますと、あすから前線が南下し5日頃までは気温が下がるものの、その後はまた気温が上がり、少なくとも2週間は厳しい残暑が続くと予想しています。

-

毎年恒例 南箕輪村で盆花販売

毎年恒例の盆花の販売が12日に南箕輪村役場の駐車場で行われました。

この日は午前9時から販売が始まりました。

販売は、南箕輪村の農家でつくる村農業経営者協議会が毎年行っています。

使用されているアスターと菊は、協議会が育てているものです。

今年は天候に恵まれ、花の育ちが良かったということです。

およそ1,200束を用意し、そのうち例年並みのおよそ800束の予約がありました。

予約は一束500円、当日購入は600円で販売され、多くの人が買い求めていました。

村役場駐車場での販売はきょうだけですが、ファーマーズあじ~なや、大芝高原味工房で購入できるということです。

-

伊那在来そば 復活に向けて播種作業

伊那市の西部地域で栽培されていた、「伊那在来そば」の播種作業が、南箕輪村の信州大学農学部の圃場で5日に行われました。

圃場では信州大学農学部の学生、地元の農家、伊那市の職員などおよそ20人が在来そばの種を撒いていました。

目印に合わせて、均等に種を撒いています。

5日は144㎡の圃場に増殖用の種を撒きました。

伊那市と信州大学農学部は「伊那在来そばREBORNプロジェクト」として、そばを復活させる活動を3年前から行っています。

500粒しかなかったそばの種から増やしはじめ、去年はおよそ5万粒まで増やすことに成功しました。

伊那在来そばについては、まだ詳しい特性が分かっていないため、植える時期や場所を変えて、最も適した栽培方法を研究しています。

撒いた種は75日ほどで収穫できるということです。

プロジェクトでは今年、増殖用におよそ1万1千粒の種を撒きました。10倍から30倍に増えるということで、最大33万粒を収穫できるということです。

他に、9800粒を食味試験用に撒きました。

-

伊那地域36.8度 畜産に影響

30日の伊那地域の最高気温は、午後2時20分に36.8度となり今シーズン最も暑い日となりました。

この連日の暑さにより、家畜の牛に影響が出ています。

箕輪町木下にある大東牧場です。

乳牛およそ60頭を飼育しています。

管理している萩原大樹さんです。

牛は暑さに弱く、夏の時期には飼料の割合を変えて牛の体温が上がるのを抑えるほか、食欲不振にならないよう管理しているということです。

水は1日3回替えることで、冷たい状態を保っています。

牛舎には大型の扇風機を取り付けて熱対策をしています。

今年は1基5万円の扇風機を新たに4基追加し、あわせて28基を運用しています。

熱対策を取っていますが、搾乳量は減少しているということです。

-

上農生 トルコギキョウの生産学ぶ

南箕輪村の上伊那農業高校の生徒は、トルコギキョウの栽培方法を17日に花き農家から学びました。

この日は、上農高校植物コースの2年生20人が、伊那市東春近で花の生産を行う株式会社フロムシードを訪れました。

フロムシードの伊東茂男取締役から、トルコギキョウの特徴や、栽培について話を聞きました。

上伊那のトルコギキョウの生産量は県内1位で、昨年度の出荷量は245万本でした。

フロムシードでは、上伊那の生産者の中でも最多のおよそ50万本を出荷しているということです。

ほかに、生産者に渡す苗も育てているということで、苗を育てるハウスも見学しました。

この授業は、上伊那地域振興局の「はな高々い~な」プロジェクトの一環で行われているもので、上農生は1年を通して花の栽培や流通を学んでいます。

生徒は、校内でトルコギキョウを栽培していて、自分たちが育てているものと、生育状況を比較していました。

上農生は、今後シクラメンなど他の花の生産現場も見学し、鉢物の栽培も学ぶということです。

-

全県にいもち病注意報発表

県は、県内全域で水稲のいもち病が拡大するおそれがあるとして全県に、いもち病注意報を発表しました。

県では、今月に入り各地で葉いもち病が確認され、一部の圃場では発病株率が急増していて、今後も気象条件によっては、常習発生地や中山間地を中心に葉いもちから穂へと進展するおそれがあるとしています。

県では、防除対策として水田をこまめに見回り、葉いもちの発生を見落とさないよう注意を呼びかけています。

252/(水)