-

富県小4年生麦の収穫体験

伊那市の富県小の児童らは3日、学校近くの畑で、麦の収穫を体験しました。

この日は、4年生の児童ら22人が、学校近くの畑で麦の収穫を体験しました。

畑は、富県貝沼の休耕田の草刈りなど維持管理活動をしている、貝沼の自然環境を守る会のメンバーが所有しているものです。

総合学習で麦の栽培に取り組んでいる4年生たちの要望に応え、会が畑を提供しました。

児童らは、会のメンバーに教わりながら麦を刈り取っていました。

児童らは、刈り取った麦を束にすると、はざかけ作業をしました。

富県小4年生は、今後は収穫した麦を使ってうどんやピザなどの料理づくりに取り組んでいくということです。 -

上伊那の7蔵飲み比べセット販売

JA上伊那と伊那酒造組合は、上伊那の酒蔵7蔵の酒がセットになった「飲み比べセット」を3日から販売しています。

2日は、販売を前に伊那市のJA上伊那本所で記者会見が開かれ、御子柴茂樹組合長が概要を説明しました。

こちらが「飲み比べセット」です。

西町春日酒造の「井の頭」、荒井宮島酒店の「信濃錦 艶三郎」、西春近大國酒造の「大國」、高遠町仙醸の「黒松仙醸 本醸造生貯蔵酒」のほか、辰野町や駒ケ根市など上伊那の酒を詰め合わせたものです。

それぞれ300ミリリットル入りで、価格は税込み3,800円です。

伊那酒造組合によりますと、新型コロナウイルスの影響で、宴会などが自粛となり、3月から4月にかけて酒の出荷量が前年より3割ほど落ち込んだということです。

今回、酒をセットで販売することで消費拡大につなげようと、JA上伊那と伊那酒造組合が、6月から取り組んできました。

7蔵の酒の飲み比べセットは販売していて、伊那市西箕輪の農業公園みはらしファーム内とれたて市場のほか、南箕輪村のJA上伊那ファーマーズあじ~なで購入することができます。

-

欠損した三峰川堤防 土砂搬入進む

およそ200メートルにわたり堤防の欠損が見つかった伊那市美篶下県の三峰川堤防で2日、堤防を再建するための土砂の搬入が行われました。

三峰川堤防は、30日から1日にかけて降った雨の影響で、堤防の一部がおよそ200メートルにわたり欠損しました。

その影響で、三峰川と並行に走るナイスロードは、レストパークから三峰川橋までが全面通行止めとなっています。

大型車は境交差点から三峰川橋までが通行止めとなっています。

天竜川上流河川事務所によりますと、1日午後11時までにコンクリートブロックを242個設置したということです。

この日は、大型トラック18台が交代で土砂を搬入していました。

天竜川上流河川事務所では、仮の堤防を9日までに完成させたいとしていて、伊那市では安全が確認でき次第通行止めを解除する考えです。

3日は堤防の高さまで土砂を積む作業を進めるということです。

なお、ナイスロードが使えず周辺の田んぼや民家近くの道を使う人が多いということで「迂回するには、国道361号などの広い道を利用してもらいたい」と呼び掛けています。 -

県SNS新型コロナ情報

新型コロナウイルス対策に関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

新型コロナの影響を受けている県内事業者を応援するため、長野県観光機構の通販サイト NAGANOマルシェ にて、販売価格の3割引で商品が購入できる 「しあわせ信州ふるさと割」 を実施中です。

この機会に是非ご利用下さい。

-

50代男性 80万円特殊詐欺被害

上伊那郡内の50代の男性が80万円をだましとられる特殊詐欺事件が発生しました。

伊那警察署の発表によりますと6月下旬、被害者の携帯電話に「利用料金の確認が取れていません」と書かれたメールが届き、被害者の男性がメールに記載されていた連絡先に電話をしたということです。

業者を装う男から「アプリの利用料金が未納になっている」「支払わないと法的手段をとる」などと言われ、男の指示通りコンビニエンスストアでギフト券30万円分を購入し、ギフト券番号を伝えたということです。

さらに別の男から「別のアプリの利用料金も未納になっている」などと言われ50万円分のギフト券を購入し番号を伝えたという事です。

コンビニエンスストアから警察に通報があり、警察から連絡を受け被害に気付いたということです。

伊那署では携帯電話に料金未納のメールがきた場合は詐欺を疑い警察に相談してほしいと呼び掛けています。

-

伊那炭化研究所 町の補助活用してアロマスプレー開発

木炭や竹炭の製造・販売を行っている箕輪町松島の伊那炭化研究所は、町の補助金を活用しアカマツを原料としたアロマスプレーを開発しました。

こちらがアカマツを使ったアロマスプレー「アカマツウォーター」です。

伊那炭化研究所によると、リラックス効果があるといわれている香りが特長で、消臭や除菌効果も期待できるということです。

上伊那産のアカマツの枝と葉を原料に、水蒸気でアロマ液を抽出し、ラベンダーなどの天然植物精油がブレンドされています。

およそ200回分30ミリリットル入りで、価格は今後決めていくということです。

29日は、伊那炭化研究所の井上芳樹代表が役場を訪れ、白鳥政徳町長に完成を報告しました。

開発には、町の補助事業を活用して100万円の支援を受けていることから、今回イメージキャラクターのもみじちゃんがデザインされたオリジナル商品を寄贈しました。

7月1日から企業や団体向けに注文販売を行う他、今後は箕輪町産のアカマツだけを使用した商品を作り、ふるさと納税の返礼品に活用してもらいたいとしています。 -

いなまち朝マルシェ始まる

地元産の野菜の販売や食事を提供する、いなまち朝マルシェが

28日伊那市のセントラルパークで開かれました。

今回は新型コロナウイルス対策としてテイクアウト中心の開催となりました。

いなまち朝マルシェは伊那市の商店主や農家などでつくる実行委員会が毎年6月から10月まで月に1回開いているものです。

今年初めての開催でパクチーなど地元産の有機野菜や弁当などが販売されていました。

例年会場には食事ができるようにイスとテーブルが用意されますが今回は新型コロナウイルスの対策としてテイクアウトが中心となりました。

実行委員会では訪れた人に自分の食器を使ってもらうことで、ごみの減量化につなげるマイ食器の推進にも取り組んでいます。

朝方降っていた雨も午前中のうちに止み会場は賑わっていました。

次回のいなまち朝マルシェは7月26日に開かれる予定です。

-

境の住民がフードドライブ

新型コロナウイルスの影響で収入が減少した人たちを支えようと、保存がきく食糧を集めて寄付するフードドライブが28日、伊那市の境公民館で行われました。

フードドライブは、境区社会福祉協議会が初めて行ったものです。

境区社協では、毎年行っていた脳トレやデイサービスが新型コロナの影響で中止となり、他の活動を検討していたところ、収入が減少した人がいることを知り、フードドライブを行うことを決めました。

区に加入している500世帯ほどに回覧板などで食糧の寄付を呼びかけました。

訪れた住民たちは、米やインスタントラーメン、缶詰などを寄付していました。

集まった食糧は、伊那市社会福祉協議会を通じて届けられるとうことです。 -

無病息災願い茅の輪くぐり

半年間の穢れを祓う茅の輪くぐりが28日伊那市の坂下神社で行われ参加した氏子らが無病息災とともに新型コロナウイルスの終息を祈っていました。

茅の輪くぐりは半年間の厄や穢れを祓い残り半年の無病息災を願う行事です。

氏子や地域住民が2メートルほどの茅の輪を8の字を描くようにくぐっていました。

宮司と氏子らは茅の輪くぐりの行事に合わせて新型コロナウイルスの終息も祈願しました。

ほかに身体の悪い部分をなでて燃やすと治ると伝えられている紙でできた人型が配られました。

参加者はそれぞれ治したい部分をなでた紙の人型を燃やし祈っていました。

坂下神社の茅の輪は7月5日まで置かれていて誰でもくぐることができます。

-

いちごの杜が村内保育園にジャム寄贈

南箕輪村南殿の有限会社農業生産法人いちごの杜は、村内の保育園にいちごジャム915個を贈りました。

26日は、保育園を代表して中部保育園で贈呈式が行われ、いちごの杜の大井敦さんが園児にジャムを手渡しました。

ジャムは、いちごの杜が栽培している夏いちご「ゆめごこち」を使ったオリジナル商品です。

去年から商品開発を行い、今年から東京や大阪へ販売することになっていましたが、新型コロナの影響で販売促進のイベントなどがすべて中止となってしまったということです。

そんな中、大井さんはコロナに負けず村内の園児たちに笑顔になってもらおうと考え、ジャムを贈ることにしたということです。

いちごジャムは、村役場を通じて順次、村内の保育園に届けられることになっています。

-

深妙寺あじさい見ごろ

あじさい寺として知られる伊那市西春近の深妙寺では、花が咲き訪れた人たちの目を楽しませています。

深妙寺の境内や裏山には、青や紫のあじさい、およそ200種類、2500株が植えられています。

今年は、例年より1週間ほど早い20日頃から咲き始め、今は7分咲きです。

あじさいは、今の住職の母親が多くの人が訪れる寺にしようと、30年ほど前に挿し木で増やし始めたのがはじまりだということです。

26日の午前中は、市内外から多くの人が訪れ傘を差して花を楽しんでいました。

また、アマチュアカメラマンが雨で濡れたあじさいをカメラに収めていました。

境内には観音像が33体建立されていて、寄り添うように花が咲いています。

例年は7月初めの見ごろに合わせてあじさい祭りが行われていますが今年は新型コロナの影響で中止となり湯茶のサービスなどは行わないということです。

深妙寺によりますと、あじさいは来月中旬頃まで楽しめるということで「人との距離を保ちながら楽しんでもらいたい」と話していました。 -

伊那市内の7店で作る伊七菓販売

伊那市内の菓子店7店舗の菓子詰め合わせ「伊七菓」が26日から販売されます。

伊七菓は、越後屋菓子店の「伊那のまゆ」、パティスリーもへじの「青島霞堤」、菓子庵石川の「ちいずくっきい」、ドルチェ・カリーナの「オレンジケーキ」、フランセ板屋の「レモンケーキ」、菊香堂の「栗パイ」、御菓子処おかめ堂の「梅の香」の詰め合わせです。

24日は、伊那市荒井のタウンステーションで、企画に参加する各店の代表が、菓子を持ち寄り、仕分け作業を行いました。

伊那市駅前の越後屋菓子店では、きょう販売に向け、朝から伊七菓の袋詰めを行いました。

伊七菓は、企画に参加する7店舗合わせて750袋作られ、1袋税込み1,000円です。

販売は明日からです。

-

長野県SNSコロナ情報

新型コロナウイルス対策に関する長野県からのツイッター・ライン情報です。

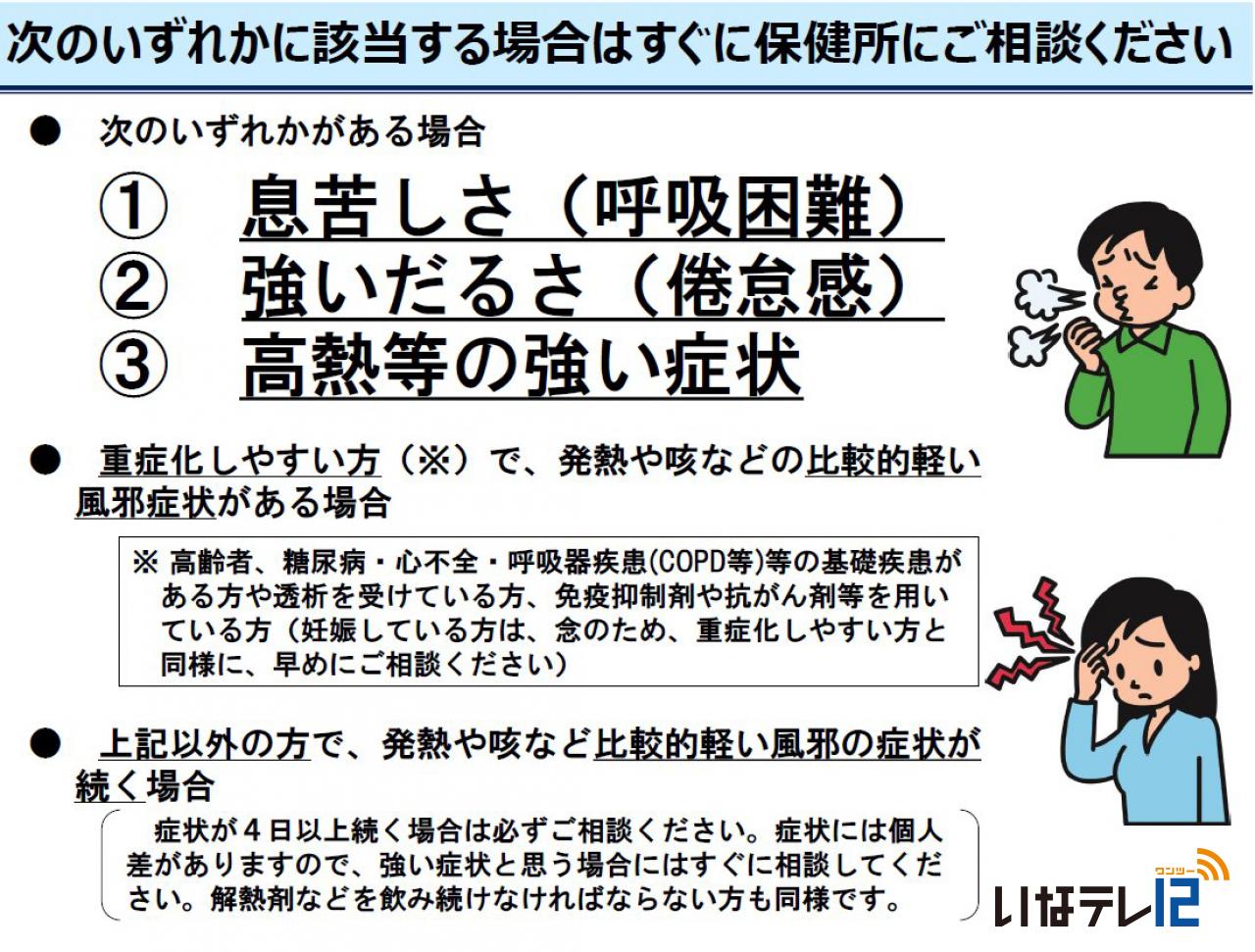

熱や倦怠感などの症状がある方や、新型コロナではないかと不安のある方は、いきなり病院には行かず、まずは保健所やかかりつけ医に電話でご相談ください。

お話をお聞きし、状況に応じて医療機関などと調整を行います。

【伊那保健福祉事務所 76-6837】

-

伊那市振興公社 花の苗配布

伊那市振興公社は、マリーゴールドやサルビアなどの花の苗を、団体や企業に無料で配布しています。

25日は、美篶の特別養護老人ホームみすず四恩の家の職員が、防災コミュニティセンター近くのハウスを訪れ、花の苗を受け取っていました。

伊那市振興公社では、緑化推進事業の一環で、平成25年度から無料で花の苗を配布しています。

去年までは一般向けに配布していましたが、今年は新型コロナウイルス感染防止のため、個人への配布は中止とし、希望のあった企業や団体に限定して配ることにしました。

苗は、マリーゴールド・サルビア・百日草で、全部で2万株でです。

みすず四恩の家では、施設の玄関先やベランダなどに植えるということです。

苗の配布は30日までで、企業または団体限定で受け付けています。

【伊那市振興公社 78‐5010】

-

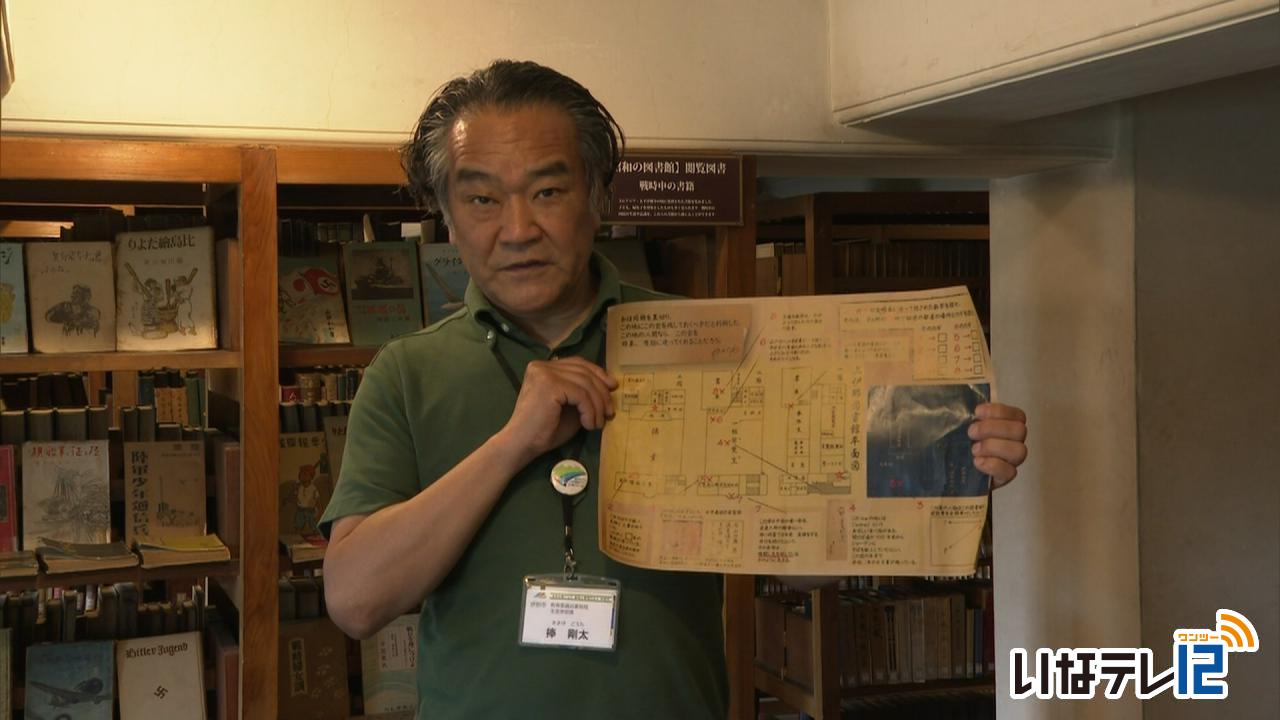

伊那市創造館でリアル謎解きゲーム

伊那市創造館で、開館10周年を記念したイベント、リアル謎解きゲーム「上伊那図書館に隠された財宝を探せ」が24日、始まりました。

このゲームは、戦後、上伊那地域に駐留した米兵jackが「宝の地図」を残したという設定で行われました。

その地図を見ながら、全館をめぐり、8つの数字を見つけ、謎を解くゲームです。

リアル謎解きゲーム「上伊那図書館に隠された財宝を探せ」は、予約が必要です。

1日3組限定で、8月31日月曜日まで行われています。 -

高遠北小児童が砂防えん堤を見学

伊那市高遠町の高遠北小学校の児童たちは24日、藤沢を流れる小田井入沢の砂防えん堤の建設現場を見学しました。

この日は、高遠北小の3年生7人が建設現場を見学しました。

見学会は、6月の土砂災害防止月間に合わせて、防災教育の一環で南信の小学校を対象に駒ケ根市の天竜川上流河川事務所が毎年開いているものです。

この日は天竜川上流河川事務所が箕輪町の浅川建設工業に発注している、高遠町藤沢の小田井入沢砂防えん堤の現場を見学しました。

児童らは、職員から砂防えん堤の建設方法を教わると、測量器を使って距離を測ったり、ショベルカーに乗って操縦体験をしていました。

今年度は、南信の小学校4校が砂防えん堤を見学することになっています。

天竜川上流河川事務所では「学習を通して砂防設備に関する知識を身に着け、防災意識を高めてもらいたい」と話していました。 -

伊那小学校プール開き

伊那市の伊那小学校で23日、プール開きが行われました。

伊那小学校では、午後から3年生3クラス119人が今年初めての水泳の授業を行いました。

児童たちは、久しぶりの水の感触を楽しんでいるようでした。

水泳の授業は、新型コロナウイルス感染防止のため、1クラス15分ずつ交代で行いました。

伊那小の水泳の授業は、7月30日木曜日まで行う予定です。

-

イベントの中止情報

新型コロナウイルスの影響によるイベントの中止情報です。

8月30日に伊那市高遠町を主会場に予定されていた、令和2年度伊那市総合防災訓練は中止となりました。

箕輪町で9月13日に予定されていた、ポニーの草競馬大会第15回パカパカ杯は中止となりました。

-

フェンシング応援ポロシャツ完成

箕輪町が力を入れている、フェンシングを応援しようとポロシャツが出来上がりました。

こちらがそのポロシャツです。

黒色で、胸の部分には箕輪町の町章の三本線をフェンシングの剣で表現し、もみじのマークが添えられています。

後ろのデザインはご覧の通りです。

町が力を入れているフェンシングを盛り上げようと、商工観光推進室の河西遼太さんが町内の飲食店主らと協力してつくったということです。

去年は白で、今年は黒地となりました。

ポロシャツのサイズは、SSから4Lまでで、税込み2,400円、松島のミノワスポーツで購入できます。

-

旧馬島家住宅で五月人形展

伊那市高遠町の民俗資料館にある県宝・旧馬島家で、五月人形展が開かれています。

会場には、各家庭から寄贈された五月人形23体のほか、幟旗7本、兜飾り3点など小物も合わせると70点ほどが飾られています。

こいのぼりとともに飾る幟旗は、古いもので明治時代のものもあります。

また、展示会場となっている江戸時代から続く旧家・旧馬島家の土蔵から出てきたという飾りや人形も展示されています。

旧馬島家を含む伊那市民俗資料館は、今月3日から17日まで、資料整理や展示替えのため臨時休館していました。

そのため、五月人形展も当初よりも延長し、30日まで開催します。

なお、旧馬島家住宅に隣接する様々な農機具や生活用具を展示している高遠なつかし館は現在、リニューアルのため閉館中です。

リニューアルオープンは、来月2日を予定しているということです。

-

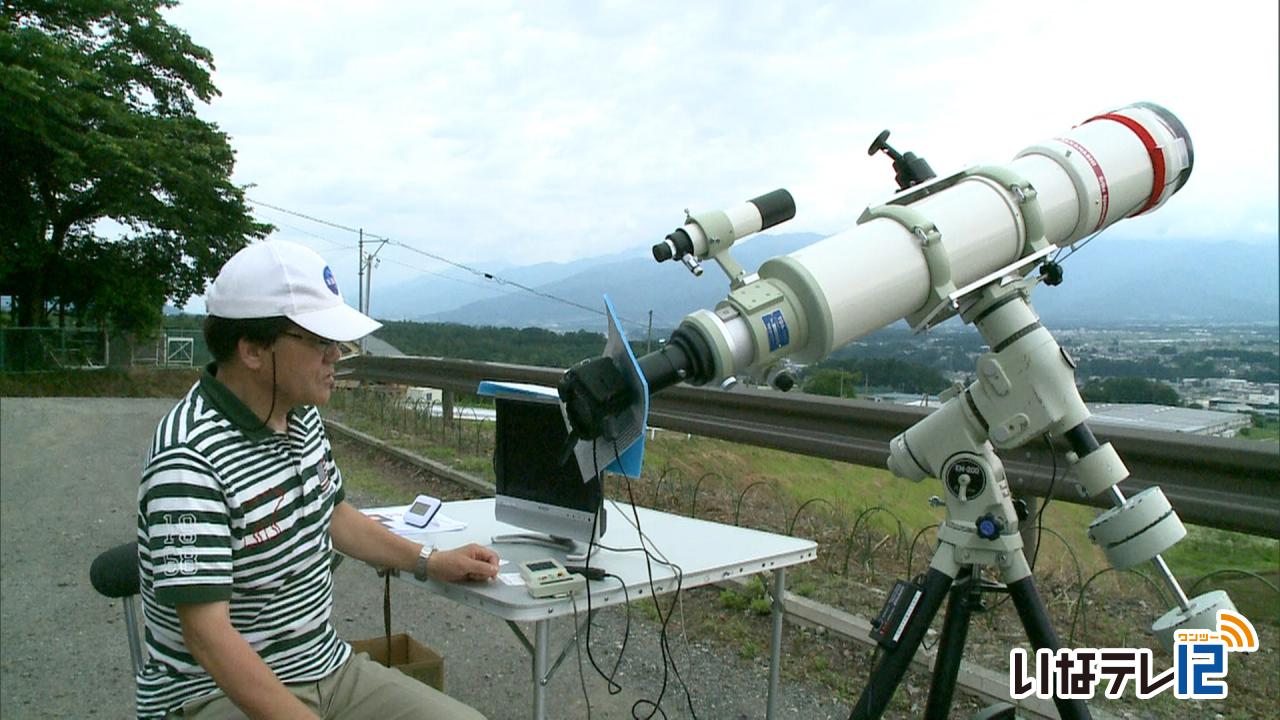

夏至に部分日食 上伊那でも天体ショー

1年で昼の長さが最も長い夏至の21日に、太陽の一部が欠けて見える部分日食が、上伊那地域でも見る事ができました。

夏至と日食が重なるのは、江戸時代以来372年ぶりだということです。

伊那天文ボランティアすばる星の会代表の野口輝雄さんは、中央アルプスを望む箕輪町福与の高台で部分日食を観察していました。

日食は、太陽の前を月が横切ることで、太陽が欠けて見える現象です。

野口さんによると、伊那地域では午後4時9分に欠け始め、午後5時8分に最も欠けて見えるということです。

写真に収めるため、大型の望遠鏡に太陽の光を弱める減光フィルムを貼り、その時を待ちます。

最も欠けて見える時刻になりました。

厚い雲が上空を覆い、思うように見ることができません。

それでも10分後の午後5時18分、雲の切れ間から太陽が顔をのぞかせます。

取材カメラに減光フィルムをつけて撮影してみると。

太陽が4割ほど欠けて見えました。

-

いなまちバラJazz Street

バラとJAZZを楽しむイベント「いなまちバラJAZZ Street」が伊那市の通り町商店街で20日に開かれました。

イベントは、通り町一丁目商店会が企画したもので島田屋駐車場を会場に開かれました。

通り町商店街では例年この時期に伊那バラフェスタが開かれていましたが、今年は新型コロナの影響で中止となりました。

そこで、何か違った形でできないかと伊那市や伊那商工会議所も協力し会場や自宅で楽しめるJAZZライブを企画しました。

伊那ケーブルテレビでは、イベントの模様を2時間に渡り生中継した他、動画投稿サイトYouTubeでも生配信しました。

会場は、屋台などの出展は行わず感染リスクを配慮して演奏が行われました。

ライブでは、地元にゆかりのある3団体が出演し演奏を披露しました。

通りかかった人たちは、心地よい風が吹く中、足を止めて演奏を楽しんでいました。

通り町一丁目商店会では「多くの皆さんに通り町は元気だと伝えることが出来ました。今後も力を合わせて商店街を盛り上げていきたい」と話していました。

-

平澤真希さんが屋外でピアノ演奏

伊那市出身のピアニスト平澤真希さんが、屋外でのピアノ演奏を21日行いました。

21日は平澤さんが伊那市上新田のキタノヤ電器駐車場でクラシックの名曲をメドレー形式で披露しました。

平澤さんは、捨てられそうになっていたピアノを活用し屋外での演奏活動を行っています。

21日は楽器の構造も知ってもらおうと、前のパネルが外された状態で演奏しました。

-

長谷で外来植物の駆除活動

ユネスコエコパークに認定されている南アルプスのふもと伊那市長谷地区で、外来植物の駆除活動が21日行われました。

21日は伊那市長谷の住民が地区ごとに集まり、外来植物の駆除やごみ拾いをしました。

このうち非持では、住民30人ほどが参加し、オオキンケイギクやビロードモウズイカなどの植物を引き抜いていました。

南アルプスは、自然保護とその利活用を目的としたユネスコエコパークに登録されています。

南アルプスのふもと長谷地区では、自然保護につなげようと、毎年外来植物の駆除活動を行っています。

作業は1時間ほど行われ、軽トラック2台分ほどになったということです。

-

みはらしファームでサクランボ狩り開園

伊那市西箕輪の農業公園みはらしファームでさくらんぼ狩りが20日、始まりました。

午前11時には3組の家族連れが訪れていました。

新型コロナ対策として県内に住む人に限り体験を受け付けていて、アルコール消毒や手袋を着用してサクランボを採ります。

園内では、酸味の強い「高砂」や甘みのある「佐藤錦」などを採って食べることができます。

園主の笠松慎吾さんによりますと、今年は霜による被害も少なく、味がしっかりしていて、豊作だということです。

みはらしファームのさくらんぼ狩りは、21日(日)と、来週の土日にも予定されています。

午前の部と午後の部の2回で、小学生以上は2,000円、小学生未満は1,000円、3歳未満は無料です。

30分食べ放題で、予約が必要だということです。

電話:74-1820 -

横山維者舎 田んぼの草取り

オリジナルの日本酒づくりに取り組んでいる、伊那市横山の住民グループ「横山維者舎」は、地区の田んぼで20日、草取り作業をしました。

横山の田んぼにはメンバー10人が集まりました。

横山維者舎は、去年から伊那市荒井の宮島酒店と協力し、オリジナルの酒「維者舎」をつくっています。

横山の環境の豊かさを酒造りに活かそうと、減農薬栽培を行っています。

育てている酒米の品種は「美山錦」です。

2年目の今年は、田んぼを一枚増やし、去年より3割ほど多い収穫を見込んでいます。

酒米は9月に収穫し、宮島酒店で醸造されます。

オリジナル日本酒「維者舎」の完成は12月ごろだということです。 -

村応援商品券を発送

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響による経済支援としてすべての村民一人あたり2000円の地元応援商品券を19日、発送しました。

南箕輪村民センターで職員が商品券の発送作業を行っていました。

村では、村内の事業所などの経済支援として村民一人あたり2,000円の商品券を6286世帯、1万5666人分を発送しました。

商品券に関する事業費はおよそ3100万円となっています。

商品券が使用できるのは村内にある飲食店やスーパー、コンビニエンスストアなど109店舗で、使用期間は9月30日までとなっています。

今後、追加店舗については随時、村のHPに掲載していくということです。

-

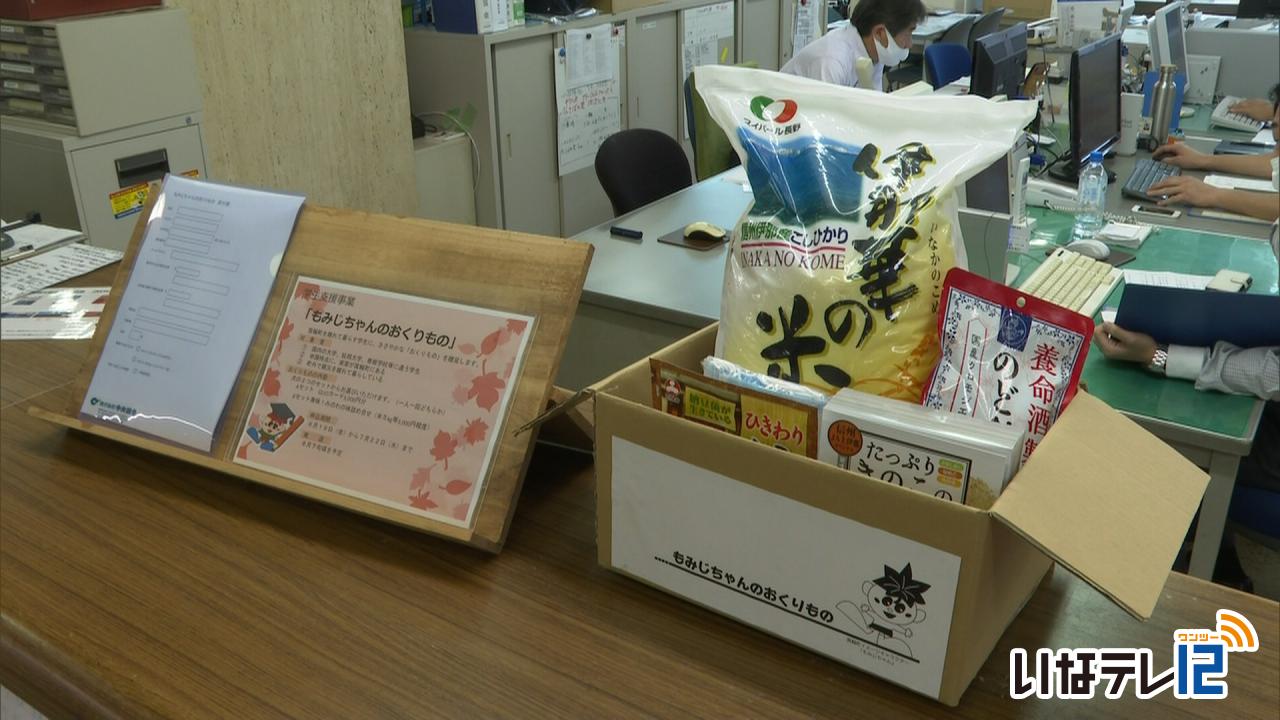

応援物資で学生を支援

箕輪町は、新型コロナウイルスの影響で、親元を離れて暮らしている学生を支援する応援物資の申し込み受付を19日から始めています。

贈り物は、2つのセットの中から選ぶことができます。

一つは、コンビニエンスストアや書店などで使えるQUOカード3000円分。

もう一つは、米やレトルトカレー、町内の企業が提供した食品などを詰め合わせたセットです。

このもみじちゃんのおくりものと名付けられらた事業は、新型コロナの影響で町を離れて生活を送る学生を対象に経済的な応援をしようと箕輪町が独自に実施するもので、事業費はおよそ260万円です。

対象は箕輪町出身で親元を離れ暮らす学生です。

申し込みは、箕輪町のHPできょうから来月22日まで受け付けていて、学生証など証明できるものがあれば本人または家族が申請することができます。

申請は5分程度で完了するということです。

人数が確定したら順次発送する予定です。

-

大芝村民プール 営業中止に

南箕輪村は、新型コロナウイルスの影響で今シーズンは大芝村民プール場の営業を中止することを19日、発表しました。

大芝村民プール場の指定管理者となっている南箕輪村開発公社によりますと今シーズンは、7月18日から営業を予定していました。

しかし、新型コロナ感染防止のため営業を中止することを決めました。

-

今年は豊作!?ホウネンエビ発生

伊那地域では珍しいというホウネンエビが伊那市美篶の田んぼで発生しています。

ホウネンエビが発生するとその名から今年は豊作になるといわれています。

ホウネンエビはホウネンエビ科の甲殻類で体長は15ミリから20ミリほどです。

体は透明感があり頭部には左右に突き出した複眼と触角があります。

11対の足を動かして仰向けに泳ぎプランクトンなどを食べるということです。

伊那市美篶の矢島修さんが無農薬で米作りをしている自分の田んぼで見つけたもので実物を見たのは初めてだということです。

伊那地域では珍しいというホウネンエビの発生を聞きつけた元信州大学農学部教授で動植物の生態に詳しい建石繁明さんは「生まれて初めて見た。」と話していました。

矢島さんはホウネンエビが発生するという佐久地域からコイを持ち帰りこの田んぼに放したことがあるということでその時に交ざっていた卵がかえったのではないかと推測していました。

その名前からホウネンエビが発生した年は豊作になるという言い伝えがあるということで矢島さんは今年の豊作に期待していました。

102/(火)